PR

Calendar

Keyword Search

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(655)世界、国際比較(国際統計etc.)

(225)生活全般

(126)基本事情(各国)

(114)アジア州

(248)ヨーロッパ州

(275)北米地区

(182)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0) 播磨(=針間)の編

(518年)

★

豈角姫(ささげひめ)が斎王(いつきのひめみこ)に就くため、

大和の仮宮で斎戒沐浴生活を二年送った。

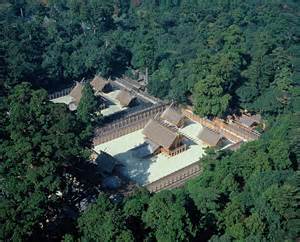

(このような仮宮か)

(このような仮宮か)

二年というのは、この間に、伊勢大社にある前の斎宮や斎王寮を取り壊し

すべてを造り直す期間である。

伊勢大社には大宮司がいてすべてを仕切っており、

神嘗祭には王家から中臣氏の長者が出向き祭主を勤め、

斎王は社の近くの斎王殿にただいるだけで、すべては

斎王寮の采女が代行する。斎王寮は大社から3里も離れていて、

舎人、蔵、膳、炊、酒、水、殿、采、薬、掃の各部が揃っており

広大な敷地をもっている。斎王の第一の仕事は、大社に向かう

人々を斎王寮に寄らせて、斎王の禊ぎをうけさせることである。

王家の権威を際だたせる演出と男大迹王は考える。

この秋には神嘗祭の斎王となるので伊勢の大社に向かう。

(伊勢大社)

(伊勢大社)

彼女の壮行式と、大兄の王子の顔見せが樟葉宮で挙行された。

(樟葉の宮の跡)

(樟葉の宮の跡)

★

その出席者から、男大迹王の姻戚、取り巻きが判る。

主賓達

を紹介する。

「」は男大迹王が父親である同・異母兄弟姉妹にあたる。

・主催・・・男大迹王[=継体天皇]

・主賓・・・「豈角姫」、「大兄の王子」(尾張出身)

・大和から・・・手白香媛、春日山田姫、橘仲姫

・尾張方面より・・・草香王

・淡海(琵琶湖)方面・・・息長の真手王、その弟の坂田の大跨王

・古志の国・・・都奴牟期王、「角折姫」(つのおりぎみ)

・近在から・・・「大兄の王子の弟君」、茨田小望と関媛と「その子・茨田大娘」

これに加えて、大和の家宰から荒斯、大和の警護隊長国見など、

太秦の秦大津父など

来賓20数名の大宴会は樟葉の宮の広場で催された。

開宴の始めに男大迹王が挨拶し、斎王の役割は手白香媛が説明した。

「遠き昔、斎王は祭祀を、大王は政治を司り、政祭一体で祭事(まつりごと)

を行っていた名残から、斎王は大王が死なないと大和には帰れないのである。」

大兄の王子は、男大迹王が紹介し、宣言した。

「王家では、兄弟従兄弟が相争ったためにその血統は絶えようとしていた。

その原因は日継の御子を予め決めなかったからである。

ここに尾張草香王の娘・目子媛の生んだ我が嫡男・兄君を日継の御子と定め、

大兄の王子と呼ぶ。我が意を体し仕えるように。」

-------・------・------

酒席での大物たちの話題

:

1. 先住民が王家が来る前に使用していた銅鐸が盗掘される事件

:

梁国の通貨・銅銭の改鋳(純度を上げる)に伴い銅の需要が増大して、

三国での銅鉱山は活況、古い銅製品も需要が高まり盗難騒ぎが起きている。

滅ぼされた葛城一族の穴居の中から銅鐸などが

盗掘にあっているようだが所有者がいないこと、穴居は墓でもないので

墓盗掘ともならない。そう国見がいうと、荒斯は「宝探しの技術を公開し、

堂々と仕事をさせればいいのでは。私が買い取って寧波で交易して儲からせて

貰いましょう。」

2. 針間の国の加古川下流域の治水と開発計画

:

男大迹王と茨田小望(治水工事専門家)の会話だが、針間の大豪族の忍海細目

からの願い出である。忍海は、嶋王(仁賢天皇)、来日王(顕宗天皇)を

加古川上流に匿った功績で現在の地位を得ている。加古川上流は人が住めるが

下流域は湿原で利用価値がないのでこれを開発したいと言ってきたのであるが、

「小望」がその調査をしたところ、下流域が湿原になっているのは、上流の水を

一部、吉備の支配下にある「洗川」へ隧道を掘削して迂回させる必要がある。

「洗川」流域である耕作適地・印南国原を支配する吉備の三野氏の分派印南氏に

「川幅拡大、川底掘削の工事の了解」を男大迹王が取り付けて貰いたい。

3. 大陸、半島、倭国の情報

:

息長・真手王が交易商人である三尾・都奴牟期王から海外の知識を吸収している。

・新羅は、国全体が軍制で軍事国家、侵略国家の体質は変わらず、洛東江東岸を

占拠している。おかげで三尾の軍事武具の売り上げはあがっている。

・伽那諸国は、北部の大伽那連合と南部連合(倭国が軍事支援)に分かれている。

北部の伴跛国が南の帯沙を攻め倭国・百済連合に返り討ちに遭い、今後は

切り取りを待つのみ。息長氏の故郷の金海は、全盛期を過ぎ、鉄が枯渇化し、

その使命を終えたようだ。

・百済は、統一された軍事国家・新羅と違い、地方軍団長は民政官のままである。

大陸からの文化、制度の受け入れは進んでおり、北魏から仏教などの受け入れで

求心力をつけようとしている。隣国新羅の一途な軍政化に立ち向かうのは

容易ではない。

・倭国は、豪族たちが強く連合国家の様相を呈している。新羅のような統一軍事国家

との戦いの仕方に迷いがある。戦力は付いてきているようで、また開拓適地が多くて

半島の倭人・韓人を受け入れている。百済経由で大陸の文化を受け入れているが、

海に囲まれているために、独自の文化も育ちつつある。金海を守っているのは

倭国であるがいつまで続くか判らない。

----------------------

----

--

宴会の後日のこと、

吉備の印南の丘陵で、茨田小望は印南氏からこの穀倉地帯を

開拓した苦労を聞いている。普段は雨量が少なくそれを補うために小池を

水田9に対して溜め池1の割合で、幾つも造っているが、溜め池の水の分配で

争いが起きてその調停に苦労する。さらにその下流は平坦に近く水は幾つにも

分流してまるで沼地である。米の収量は苦労の割に僅かである、という。

洗川、加古川ともに下流は同じような沼地であるから、両方の河川では

同様の問題を抱えている。加古川の水を隧道を建設して分岐させ洗川に流すこと、

両方の下流では川底を掘削し、「流れを集めて速し最上川」のようにする訳だ。

費用はすべて大和が持つので、許可だけいただければよい、と言う。

もちろん、水田の開墾は吉備側での負担である。工事の人手がいるが、人員は

現地の吉備が用意し、その人件費は大和が持つともいう。

本家の了解がいるというのでその返事を待っている。

本家三野家の当主は、

「壮大な計画であるが、理にかなっている。

計画自体は20年を要し、印南の工事が始まるのは10年後という。

茨田小望という工事責任者は、その娘が男大迹王に嫁いでおり、

大王が認めた計画であろうから、計画を担保する意味で大和と姻戚関係を

結ぶべきであり、男大迹王と茨田小望の娘の娘を、当主の孫に迎える条件を

提示したい。」という。

男大迹王は、人質のような要求には当初反対したが、茨田小望が男大迹王の

娘としてでなく、自分の娘として(孫から、娘への縁組みを行い)茨田大娘を

当主の孫・三野園部に嫁がした。

★

(呆けの写経は続く)

★・参考(WEBより)

加古川は兵庫県最長の一級河川で、源流を朝来郡山東町、氷上郡青垣町境界にある

栗鹿山(標高962m)にあり、分水界は日本一低い標高95mに過ぎません。

また、平野部が内陸部まで広がっているため河床勾配は小さく流れは緩やかである。

・ 水分かれ公園

・ 加古川源流

・ 加古川中流の瀧?灘?

-

ロミオとジュリエットを思い出す~「あし… Apr 13, 2021 コメント(1)

-

島国日本と大陸を結び付けた遣宋使、遣隋… Apr 11, 2021 コメント(1)

-

島国日本と大陸を結び付けた遣宋使、遣隋… Apr 6, 2021