PR

Calendar

Comments

AIに聞いてみた 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

『鎌倉殿の13人』で大勢に電話しちゃいました

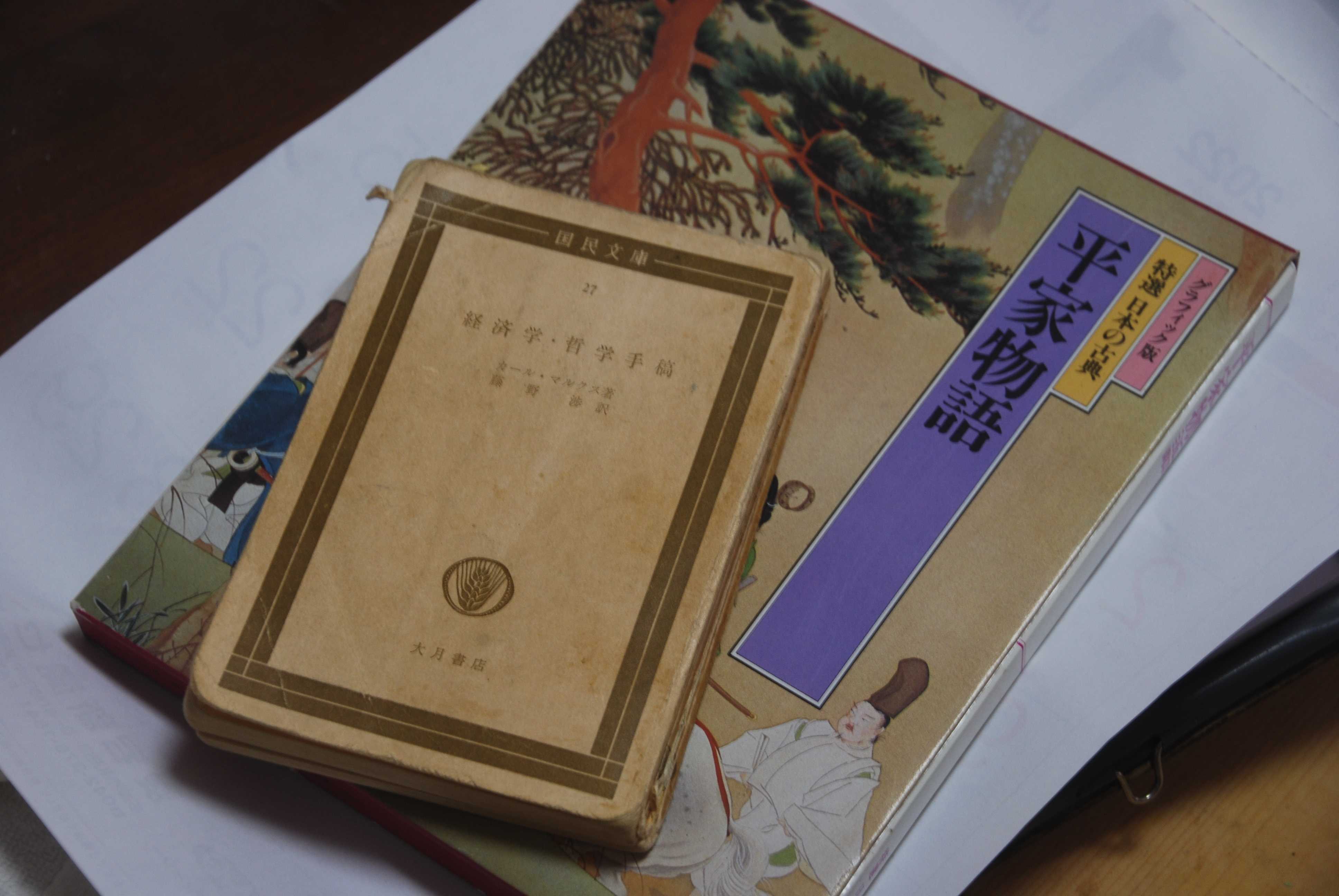

今回は『経済学哲学手稿』の番外編です。 ゛NHKドラマ『鎌倉殿の13人』を見ている?゛

幼なじみや、案内したことのある同窓生に、電話しちゃいました。

20人以上にこの便りしちゃったとおもいます。

というのは、当方の現実ですが、出身は神奈川県・真鶴町岩で、石橋山の合戦に敗れたあとの源頼朝が、房総半島に逃げるために船出したところなんです。また今みかん園のあるのが石垣山ですが、そこは合戦のあった石橋山のすぐ隣にあるんです。

ようするに、故郷の昔の出来事と、今の仕事場が、今回のNHKドラマの舞台となったわけです。

゛『鎌倉殿』をみている?゛゛そこがドラマの舞台になっているよ゛と。

番組を見てない人もいますから、注意を喚起している次第です。

源頼朝の旗あげ、石橋山の合戦ですが、300対3000の合戦で、さんざんな負け戦だったんです。

しかし頼朝はやけを起こさず、自害しないんです。

箱根山中を逃げのびて、私の故郷の岩村から漁師の小舟で、太平洋のように遠くはるかな先の房総半島に逃げたんです。

不思議だと思いませんか?

たいがい負けた武将は自害しちゃうじゃないですか、しかし頼朝はそうしなかったんです。

小舟で相模湾を渡って逃げるなんて、ちょっと考えられないことです。

推測するのに、その背後には、関東の武士団や農漁民の絶大な支持があることを感じていたとしか、必ず勝てると考えていたからじゃないでしょうか。そうとしか考えられないんですが。はたして、どうか?

この旗揚げと敗戦は一つの歴史的な史実です。それは『平家物語』や『源平盛衰記』、『東鑑』など、様々な形として語り伝えられています。それらの様々な資料を基にして、このドラマはつくられているわけですが。

私などは、合戦のあった石橋山の佐奈田零社をみているんです。伊豆山権現も見ているんです。また土肥実平が逃亡の目途をたてて舞ったという謡坂ですが、小学校への通学路にそれがあったんです。実際の場所を見ているんですね。だから現地の地形観など、独特に臨場感からして、逆にドラマのシーンをチェック出来る面があるんです。

そのことは郷里の人たちも同じだと思うんですが。

そんなことから、それこそ何十年ぶりかですが、『番組を見ているか?」といった会話になるわけです。

私などのが岩村に住むようになったのは、被おじいさんの代で、明治の中頃です。ですから、それは頼朝からは千年ちかいタイムラグがあるんですが。それでも、何故、明治の中頃に、山梨県から岩村に落ち着くようになったのか、これもまた謎なんですね。

となかく、石橋山の古戦場というのは、早川のみかん園のすぐ隣でして、そこにある佐奈田神社は、豊臣秀吉の一夜城とともに、私などがみかん園に来た人を案内する定番の場所となっています。この戦で負けた頼朝ですが、湯河原の土肥実平の道案内で、大庭方の追討を危うく免れて、真鶴町岩の海岸から漁師の小船で房総半島の方に逃げたんですね。

ようするに、私などの郷里に伝わる出来事が、今ドラマになって紹介されているんです。

それんな縁で、「『鎌倉殿』をみている?・・・」幼なじみから、当地に案内したことのある知人にたいして「神社をおぼえている?」など連絡して、新たな交歓がはじまっているわけです。

もちろんドラマにより新たな認識を得ることもありますが、私などの体感した景観が、このドラマにどの様に描かれ、どのように演じられるのか。私などの遠い郷里の現実性ですが、それがこのドラマの中にどのような形で表現されているか、この点も注目している点なんです。

要するにそれは、現実関係とその意識形態なんですね。これって哲学的には唯物論的な関係だとは思いませんか。実際の関係、存在と、それがどの様に意識化されているのか、どう描かれているのか、この点が関心問題の一つになるわけです。

二、同時にもう一つの問題、日本の歴史の、この時代の歴史過程の問題があります。

これがまた不思議なんです。頼朝が石橋山の合戦で、300対3000でさんざんに負けたのは6月です。それからわずか数カ月後の10月は富士川の合戦となります。落ち武者の頼朝が、鳥の羽ばたきでも、平氏の大軍を震い上がらせるような大軍の総大将として現れるんです。この短期間の変化はどうしたことか。

なにか人の個人的な力をもってしてはどうあがいても逆らい難いような、歴史の必然性といったものを感じませんか。とにかくこれは、日本の歴史にある事実なんですね。時代に大きな変化があり、その一コマに頼朝という存在があったということなんですね。社会全体としては、圧倒的には平氏の強大な権力が、日本全体を支配していた中での出来事であり、変化だったとおもうんですよ。

ここには、歴史のとらえ方、時代社会のとらえ方の問題がありますね。確かに歴史観の問題があると思うんです。だけどそれだけでは済まない。

ただ唯物史観というのは、ものごとをつくりだす打ち出の小づちじゃありませんし、いくら公式的なことをふりまわしても、それで歴史の流れを理解できるわけではありません。理論的な説明にはなっていません。事実を基礎として、論証と説得力、ここに大事な点があると思います。

唯物論的歴史観とはなんなのかの問題と、この基本理論を具体的な歴史研究にどの様に生かすのか、どの様にその力が発揮されているのか、この点が問われるとおもうんです。

この問題は歴史家の人たちにより、いったいどの様な研究がされてきたのか。

歴史家の人たちの間では、歴史観というものがどの様に問われてきたのか。

そうしたことが、探られなければならないと思います。

三、たまたま私などの関心から『鎌倉殿』の鎌倉時代が問題になりましたが。そのことから哲学観、歴史観が問われましたが。しかし、やはりこの歴史の問題には、マルクスのヘーゲル哲学批判の現実性ということが関係していると思います。それが基本問題としてあると思います。あらためて「唯物論的な歴史観とはなんなのか? 唯物史観というのは現代にどの様な問題を提起しているのか」「その努力は、現代人にどのような力を与えてくれるか」-こうした問題がにあると思います。

そんな問題も、頭の片隅に置きつつ、『経済学哲学手稿』の残りを探ってみたいと思います。

-

『Q&A資本論』の第5回学習会を前に、チュ… 2025年11月20日

-

志位著『Q&A資本論』の学習の仕方について… 2025年11月16日

-

志位『Q&A資本論』の第四回学習会が、八王… 2025年11月14日