PR

Calendar

Comments

2棟目 豊田年男さん

今日は猛烈な暑さ。

ケンタロー (la joie de vivre)さん

ケンタロー (la joie de vivre)さん軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

Keyword Search

Freepage List

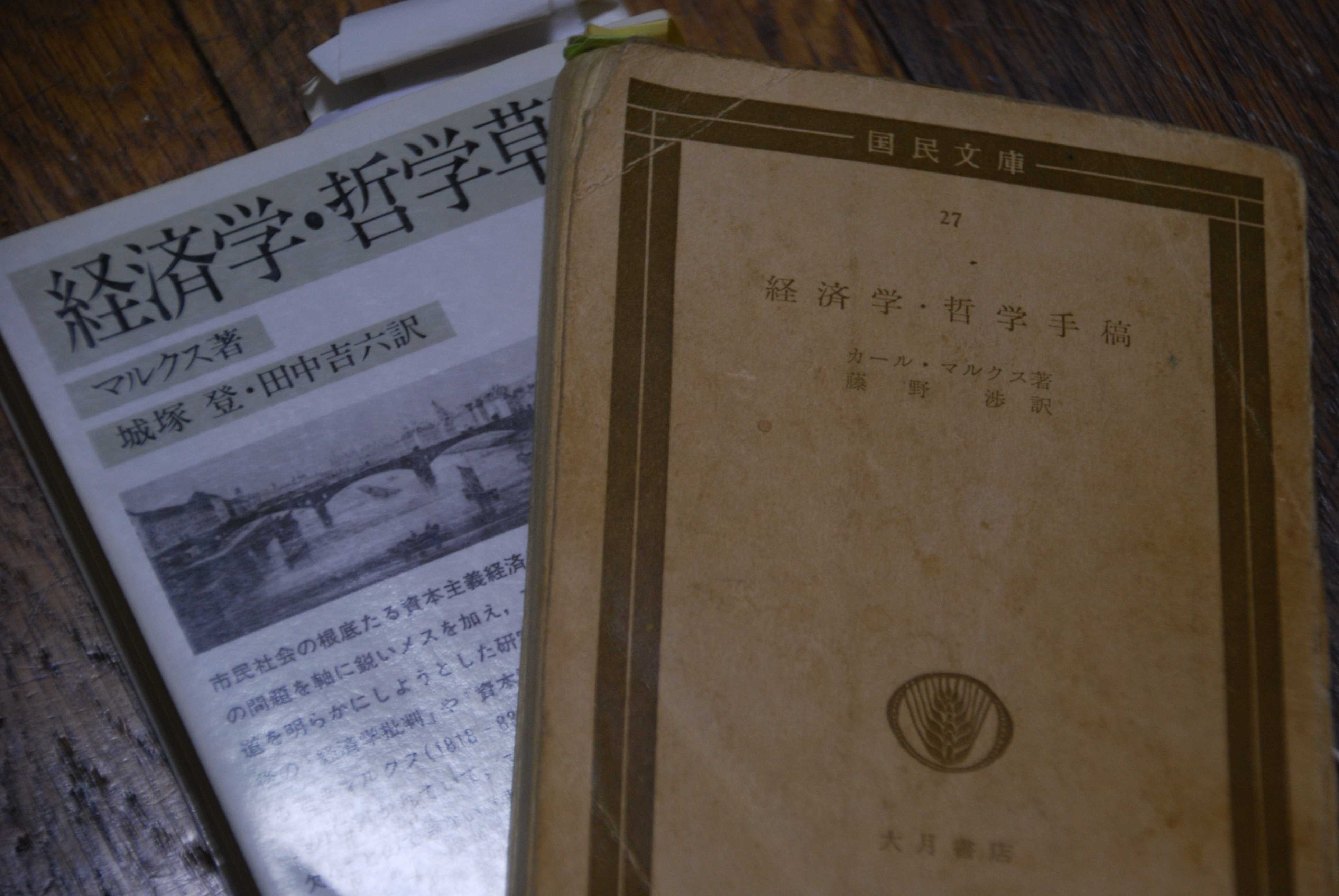

マルクス「ヘーゲル弁証法批判」14

ヘーゲル弁証法の成果と課題

今回は、前回と重なる部分もありますが、ヘーゲル哲学を、『精神現象学』、『エンチクロペディー』と、全体を一べつしての成果(弁証法)と問題点です。

一、ヘーゲル哲学の成果としての弁証法について(第14文節)

二、しかし、ヘーゲル哲学には一面性がある、さしあたり明らかな点(第16文節)

一、ヘーゲル哲学の成果としての弁証法について

第14文節ですが、マルクスはヘーゲル哲学の最終成果として弁証法にあると指摘しています。

そのヘーゲル弁証法とはなにか?

マルクスが初めて意識的な解明に挑戦しているわけです。

「運動させ産出する原理としての否定性の弁証法」-これがマルクスのここでの規定です。

(もちろん人により、また同じ人でも場合により、弁証法にはいろいろな規定の仕方があると思うんです。その中身をどうつかむかは、それぞれが探っていくべき課題ですが。)

「ここにあるヘーゲル(弁証法)の第一のすばらしさは、人間が自分自身の産出を、結果としてだけでなく、一つの過程としてとらえたこと。対象化することを、対象性をなくすこととしてとらえたこと、言い換えれば、外化を外化の止揚としてとらえたこと。

(結果をとらえるだけでなく、それをつくられつつある過程として、運動としてとらえている。ものをつくる、対象化することは、それを実現すると対象というものはなくなると。また、対象としてあったものが働きかけにより、自分のうちにとりもどされる、と)

第二に、それは、労働の本質をとらえており、人間自身というものを自分の労働の成果としてあるものだとらえている点にあること。

第三に、人間は類的な(社会的な)存在であり、それに対する一人の人の能動的なかかわりについて。人間は類的な(歴史的な総労働の)存在として、まわりにかかわるし、その成果を享受する。ただし、その類的なことは一人の人からしたら疎外された形においてのみ可能になっている。」

(この類的な人間と一人の人について、前回、私なりの理解として、 このことを私流に理解すれば、今の現在人の生活というのは、車や電車を使って移動し、電気釜でご飯を炊いて食べているわけですが、これらの技術手段はこれまでの人間たちの総労働によって、その歴史的な成果によって成り立っているわけでして。しかし、私などの一人の個人からしたら、電気理論も鉄鋼製品の加工技術も知らないわけで、その類的な成果に対して疎外された(無知な)関係にあるわけですが、しかしそのご利益にはあずかって暮らしている。人類の歴史が生み出したこの歴史的成果をというのは、無知な私などの労働もその一因としてかかわっているわけで、無知な人間の全体が集まって今の全体の社会をつくっている。

と紹介しておきました。)

以上が、第14文節です。

マルクスがとらえたヘーゲル弁証法についての「終極的成果」です。

同時に、マルクスが問題とするのは、そこには「一面性と誤り」がふくまれているということ。

この検討が、次の第15文節以降の内容ですが、

じつに、このことが全体の中心的な問題になっているわけです。

二、ヘーゲル哲学にある一面性、さしあたり明らかな点

つぎは、ヘーゲル哲学の全体を通して、特徴となっている「一面性」の問題です。

まずマルクスは、ヘーゲルが人間の労働の本質をとらえていること、それは「当世の国民経済学者たちの立場にたっている」と、これを高く評価しています。

しかし、問題はそこからです。

そのヘーゲルの労働観には一面的な点があると、マルクスは問題点を指摘しています。

その問題点の指摘です。

第一は、労働の肯定的な面のみを見て、否定面をみていないこと。マルクスは、ヘーゲルの場合は労働ということを、人をまるごと外化したものととらえているわけで、そこにある問題点を見ない。それもまた国民経済学に共通する立場ですが。『経済学哲学手稿』の第一手稿には「疎外された労働」の探究があります。その背景には「ライン新聞」に掲載した「森林窃盗取締法に関する討論」や「モーゼル通信員の弁護」など、農民の労働状況についての体験があるわけです。

第二は、ヘーゲルはまた抽象的な精神的な労働しかみてない。外在化のあらわれについてそれら哲学に・学問としてとらえることこそを労働の内容としてとらえている。

第三に、先行する哲学のすべてを、行為として、そしてヘーゲル自身の哲学の契機をなすものとしてとらえるから、ヘーゲル哲学こそが最高の総括的な絶対的な存在ということになっちゃう。

以上が第16文節ですが。

マルクスは、ヘーゲル哲学の全体を一瞥して、その全体からみてとれる労働の一面化について、さしあたってこの三点の問題を指摘しているわけです。

しかしこれは「ヘーゲル哲学」の全体から見てとれる特徴でして、

このあとマルクスは、『精神現象学』の「絶対知」の章について、その冒頭の箇所を具体的に検討することで、本格的に問題点を探っていきます。ここからが本題です。

しかし、それはまた次回とします。

-

マルクス『経済学・哲学手稿』「ヘーゲル… 2024年06月16日 コメント(2)

-

マルクスの『経済学・哲学手稿』「ヘーゲ… 2024年06月08日 コメント(2)

-

再び句集『北山時雨』を紹介します 2024年06月01日