PR

Calendar

Comments

New!

ケンタロー (la joie de vivre)さん

New!

ケンタロー (la joie de vivre)さん御用邸のある町・三… New! jinsan0716さん

あと4日 New! 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

Keyword Search

Freepage List

御殿場線を旅してきました

「旅」などは無縁な当方ですが、

5月12日に旧東海道線・御殿場戦の旅をしてきました。

すでに、4月25日付のブログで、下見したことで、その輪郭は紹介しました。

御殿場線で、国府津から沼津を旅してきました | みかんの木を育てる-四季の変化 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

今回は、本番の旅案内だったんですが。

新たに感じたことのいくつかを紹介します。

一、富士山の雄大な景色です

下見した時は、小雨模様の天気で、富士山は雲の中で、まったく見えなかったんですが。

足柄峠を越えて御殿場あたりから、富士山が車窓いっぱいにひろがりました。

これまでも、八王子・多摩、平塚・小田原と、富士山を遠くからは見てきたんですが、

まじかに迫る富士山、裾野が広がる富士山をみることは、めったになかったんですが、

この御殿場線の旅は、これまでで一番の、芸術的な大自然・富士山の迫力でした。

残念ながらというか、あえて写真は撮ることは、しなかったんですが。

二、旧東海道線の最大の難所

山北から御殿場まで区間は、昔であれば足柄峠越えの難所だったことが実感できました。

東京と京都・大坂を結ぶ東海道本線にとって、中央線の碓氷峠じゃないけれど、

最大の難所です、特急列車も、その前後を蒸気機関車がサンドイッチして、峠越えをしたんですね。

あえて伊豆の山をくりぬく丹那トンネルの大工事が、どうして必要だったのか。

わかるような感じがしてきました。

車窓から見ていたら、山北駅にもありましたが、

何か所かに、活躍した蒸気機関車が保存されてました。

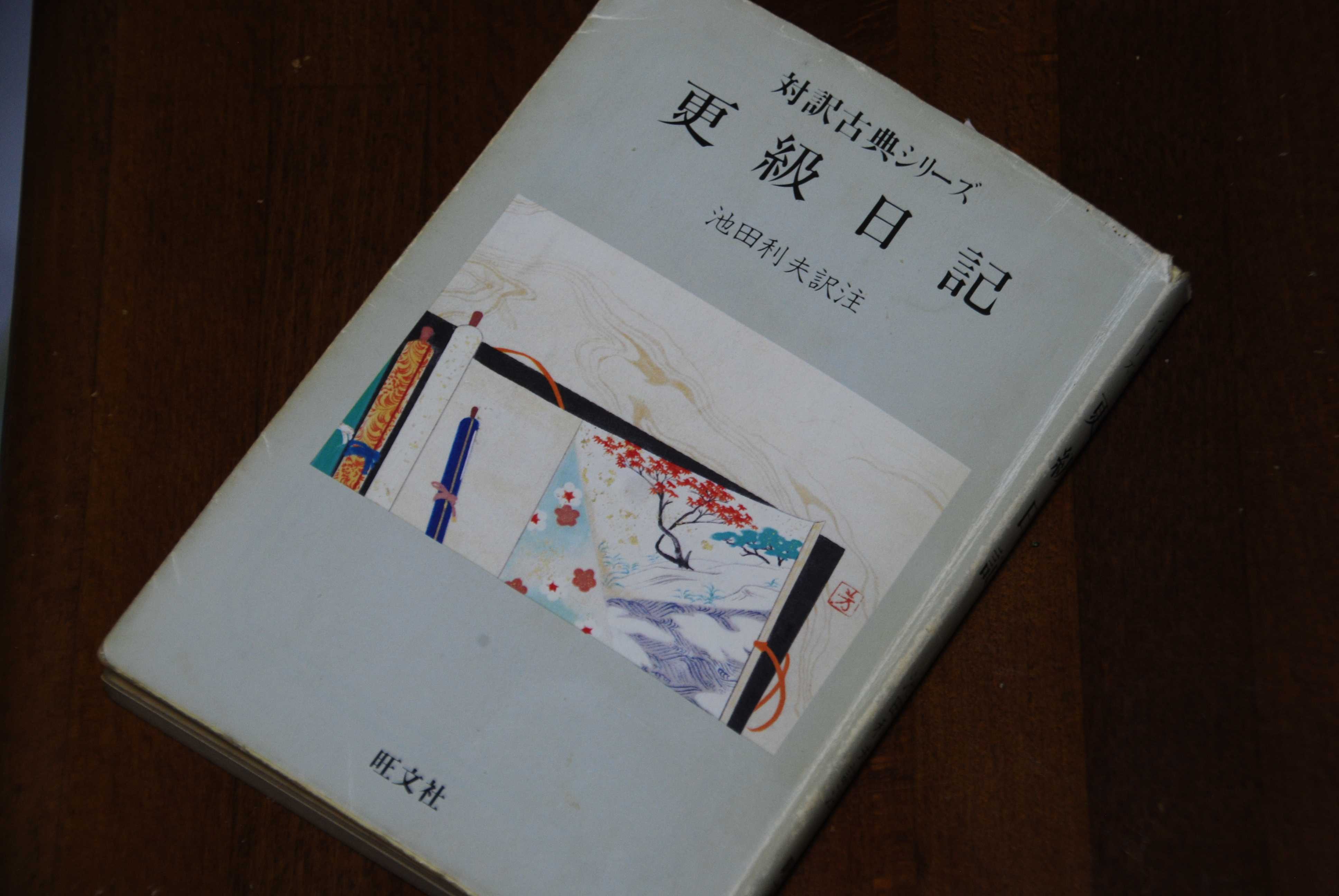

三、『更級日記』にもそうした掲載がありました

この足柄峠越えの難所ぶりを伝えてくれている日本文学の古典があります。

『更級日記』です。

この作品は、1020年、菅原孝標の娘により、その13歳の頃にかんする日記部分ですが。9月3日に勤め先の千葉(下総国)を門出して、12月2日に京都の家に帰るまでの、東海道の旅の途中の様子が紹介されてます。

天候が悪ければ、うっそうとした足柄峠の山道をこえるのに4日も5日もかかった。

「山のなかのおそろしげなる事いわむ方なし・・・」

足柄峠をこえたら富士の山が、せまってきた。

「その山のさま、いと世に見えぬさまなり。さまことなる山の姿の、紺青をぬりたるようなるに、雪の消ゆる世もなくつもりたれば、色濃き衣に、白きあこめ着たらむように見えて、山のいただきのすこしたいらぎたるより、けぶりは立ちのぼる。夕暮れは火の燃え立つもみゆ。」(旺文社 池田利夫訳注)

平安時代の古典の文章というのは、現代の私などには、読むのも理解するのも難しいのですが。

今回の御殿場線の旅をしたことで、1000年の時をこえてですよ。

この古文書に、書いた人の心ですが、その感動ですが、少しですが私などにも現実感をもって伝わってくるようになりました。

そうなると、不思議です。この1000年をこえた文章ですが、難しく感じていたものが、同じ感動を表現したものですから、心で読めるんですね。そして逆に、難解に見えた文章がその言葉遣いまでもが、リフレーンしたくなるような的確なものであることがわかってきて、愛着すらを感じるようなものになってくるわけです。じつに不思議な感じです。

ということで、私などにとっても、今回の御殿場線の旅は、有意義な時となりました。

-

三島大社と楽寿園-それは60年前のかすか… 2024年05月02日 コメント(2)

-

御殿場線で、国府津から沼津を旅してきま… 2024年04月25日

-

信州・安曇野を、9月26-28日に旅してきま… 2023年09月28日 コメント(2)