全65件 (65件中 1-50件目)

-

地方自治に関する特例法

都知事が東京オリンピックと選挙がどうのこうのと、自らの出処進退と重ねて言われているようですが、地方自治法は例えば以下のような特例法を制定することが可能です。つまり、2020年に限り、特例選挙期日を事前に定め、その前日までを任期とすることが可能なのですね。東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年三月二十二日法律第二号)(任期の特例)第二条 この法律の施行の日から特例選挙期日の前々日までの間に任期が満了することとなる指定市町村若しくは指定県又は特例市町村若しくは特例県の議会の議員又は長の任期は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項 又は第百四十条第一項 の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。

2016年06月14日

-

ここが私のルーツです

いろいろと、ブログやホームページを作っては削除してきているが、そもそもの自身のブログは、この楽天ブログであり、当初のタイトルは「ロマンティックおじさんピアノを語る」であった。2005年5月のことであった。 その後、多数のブログやホームページを始めてみたものの、このブログが原点であることは事実で、ここだけはブログ全体を削除できない何かがある。そういうブログである。

2016年06月01日

-

ショパン・コンクール採点にまつわるあれこれ

最近のショパン・コンクールは、得点の平均値と、通過させるにふさわしいコンテスタントに「Yes」を付けることの2段階で選抜している。そこで生じたいくつかの話題を紹介したい。(結論部分は私個人の想像であり、あくまで推定であることをお断りしたい。また元々は2月初旬に書いたものを編集した。)その1審査員「ケヴィン・ケナー」の場合(第1位無しの第2位=1990年) ケヴィン・ケナーは、2010年のショパンコンクールで自分の弟子に「S(審査員の生徒=採点回避)」をつけたために、平均得点は第3次予選に進んだ一部のコンテスタントより高かったのに進めなかったと言っているそうだ。実際には「S」該当審査員がいるコンテスタントといないコンテスタントの優劣は、審査に参加した審査員に対する「Yes」の比率で決めているように思われる。つまり、仮に審査員が20名いて、その中に「S」該当審査員がいるとすると、Aさん(「S」なし)20名中 Yes10名 得点18.3Bさん(「S」あり)19名中 Yes9名 得点18.4こんな例の場合に、Yes率がAさんは50%、Bさんは47%なので、Aさんが優先して通過するシステムだろうと思われる。 しかしケナーの例は、弟子には「S」、一方の競合相手のコンテスタントに対して「Yes」をつけているから悲劇が起きてしまったと思われる。常に間の悪い人だなと、思う次第だ。その2審査員「ダン・タイ・ソン」の場合(ポゴレリチ事件の回の優勝者)1.弟子のケイト・リウ(2015年)の第1次予選は、ダン・タイ・ソンの弟子の中ではかなり危ない通過だった。Yesは11個で、10個で落選しているコンテスタントが複数見られた。推測だが、通過者(11名以上)と落選者(10名以下)の間に入るので、彼女は落ちた可能性があるし、紛糾した可能性もあると思われる。 なぜなら2次予選には43名が進出したが、ケイト・リウのYesが10名になったとしたら、43位扱い(他のYes10名よりは上位)になり、第2次予選進出予定者数(40名)を下回っているからだ。現実にはYesが11名なので、彼女はYes11名のコンテスタント中最高位で通過していると思われる。上記の推測が、確実な処理方法であろうと確信できたのは、「ユンディ」の途中退席事件だった 。ユンディが審査に不参加と参加のコンテスタント間の処理については、対象事例が多いことと、一部審査員が審査方法に触れる発言をしている(有利不利が生じない)ことから、単なる推測が以前より確実性を帯びたのだ。2.ダン・タイ・ソンは2015年に、優勝者チョ・ソンジンと第2位アムランのファイナルで、いずれも10点満点中8点しかつけていない。その真意は、たぶん2010年の審査基準を準用して、ダン・タイ・ソンは、弟子3名のうち2以以内に入る可能性のある2名が不利にならないように、チョとアムランに8点を付けたと思われる。弟子二人が3位以下なら、ダン・タイ・ソンにとって有利でも不利でもなかったことになり、師匠として何の問題も生じないし、一方でチョとアムラン支持者からも、アントルモンのように叩かれる心配(チョに1点を付けた)も絶対にないだろう。 ケヴィン・ケナーと違い、ダン・タイ・ソンは審査員としてきちんと計算しているようだ。ケヴィン・ケナーは、1990年のコンクールの際の本選リハーサルで、第3位の横山のように指揮者と論争せずに振る舞っていれば、1位だったかも知れなかったことを、今なお生かせていないわけで、これはこれで天然といわざるを得ないかも知れない。

2016年05月05日

-

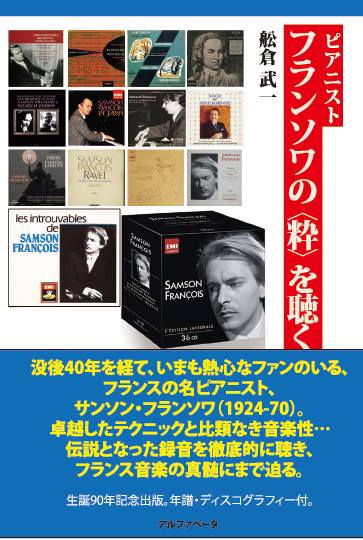

ピアニスト フランソワの《粋》を聴く

2014年3月下旬に刊行された、単行本としては私の処女作(アルファベータ社刊、現アルファベータブックス社)です。思いのほか好評をもって迎えられましたが、まだ、出版元に多少の残部があるようですので、未読の方はよろしければご購入を検討してくださると幸甚です。税抜1600円です。

2015年07月26日

-

別宮貞雄先生逝去

別宮貞雄先生がお亡くなりになられました。心からご冥福をお祈り申し上げます。現実にはわずか8単位分の指導-被指導関係に過ぎませんでしたが、喪主の剛夫氏(先生の直弟子で後に養子)夫妻は私の7年前の披露の場にお越しくださりスピーチを賜るなど、ずっと心の師匠のお一人でした。神戸一中から東大理学部物理学科を経て、東大文学部美学科卒。ダリウス・ミヨーとオリビエ・メシアンに師事。もう一度お会いする機会を永遠に逃し、無念です。かつ、葬儀の時間に公務が重なっており、遠くから静かに祈りを捧げたいと思います。これまでの数々のご指導、本当にありがとうございました。

2012年01月15日

-

クラシックジャーナル044「ピアニスト特集」

アルファベータ社から、9月25日に発売されました。 拙著「アルフレッド・ブレンデルのリスト演奏」も、124ページから153ページまで30ページに渡って、掲載されております。 楽譜ネットの商品紹介をリンクしておきますね。 よろしければ、ぜひご一読ください。

2011年09月27日

-

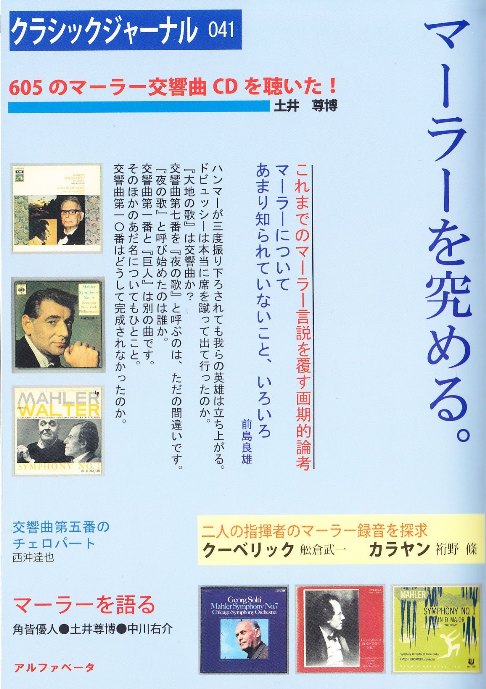

音楽評論が掲載されました

アルファベータ社刊行の、クラシックジャーナル041号に、拙著「クーベリックのマーラー全集へのオマージュ」が掲載されました。 60ページから103ページまで、44ページにわたる評論で、文章のみの掲載となっております。名指揮者ラファエル・クーベリックのマーラーに対する解釈と、クーベリックの残したマーラーの正規録音すべてに関しまして、簡単な評論を書きました。もしもよろしければ、書店ででもお手に取ってみてくださいね。 原稿用紙80枚程度の、小論ですが、やはり商品化されると嬉しいものですね。 念のため、表紙の写真を下記に掲載しておきます。なお、音楽評論上では、当誌に掲載された「舩倉武一」名で、今後も執筆していきたいと考えています。【6月19日追記】 尊敬する弁護士である、荘司雅彦氏の「ぐうたら法律事務所」(楽天ブログ)にて、当評論が紹介されました。 舞い上がるほど嬉しいです。

2010年06月16日

-

訃報:ヤン・ホラークさん65歳

18日、脳腫瘍のため死去。葬儀は23日正午、東京都練馬区小竹町1の61の1の江古田斎場。喪主は妻ホラーク道子さん。 【経歴】 1943年、旧チェコスロヴァキアに生れる。チェコ国立オストラヴァ音楽院でピアノ、作曲を学び、更に同校卒業後、プラハ音楽アカデミーのピアノ科に入学し、ピアノをフランチシェク・ラウフ教授とダグマル・バロコヴァー女史に、バロック音楽をスザナ・ルージチコヴァ女史に師事して研鑽を積む。 1962年および1963年ブラチスラヴァ芸術家コンクール第1位、マリエンバード・ショパンコンクール入賞。1970年、チェコ新人演奏会コンクールに入賞後オーケストラとの協演、リサイタルや室内楽の分野において広く活躍する。 1971年、武蔵野音楽大学の客員教授として来日。全国各地でのソロリサイタル、オーケストラとの協演、テレビ、FM出演を始め、アンサンブルピアニストとしても弦、管楽器、歌の著名な音楽家たちと共演する等、各方面で活躍。バロックからロマン派音楽を中心として現代作品まで幅広いレパートリーを持ち、チェコの音楽作品の紹介にも大きな貢献をしている。現在、武蔵野音楽大学教授。 (この経歴の部分はプロアルテムジケからの自由な引用です。原文等詳細はリンク先をご覧下さい。) 《ひとこと》 ホラーク先生が、買い物袋をぶら下げて、自転車に乗って、片足こぎで武蔵野音大のゲストハウス(練馬区桜台にあり、隣地は音大附属第二幼稚園)に帰られる姿を、たけみの高校時代に何度も見たものです。 個人的な師弟関係はありませんでしたが、たけみの姉の友人数名と、たけみの友人(25歳で夭折した男性ピアニスト)などが、ホラーク先生の弟子でした。 たけみのチェコ好きに関して、最後のダメ押しとなった方でもあります。ご冥福をお祈り申し上げます。

2009年01月21日

-

久しぶりの学問です

国会内において、憲法を護憲・改憲の意見交換その他を目的として委員会が作られ、戦後間もない頃から、委員会の名称はどうであれ、断続的に調査・研究が続けられています。 ここでは、その憲法調査会での委員や参考人の発言を、国会(ここでは衆議院)の議事録から抜粋して紹介したいと思います。 なお、編集を加えていません生の発言ですが、一方で、委員や参考人の口頭での発言ですから、ご本人の意思と異なる趣旨に捉えられてしまった場合なども含むかも知れませんが、議事録からそのまま抜粋していますので、ご容赦ください。1.石原慎太郎氏(参考人)「本当に前文というのは醜悪。うたわれている理念はいいんですよ。・・・やはり致命的な日本語の乱れがある」2.安倍晋三氏(委員)「この前文は全く白々しい文であると言わざるをえない・・・安全保障という観念がすっぽりと抜け落ちてしまっている」3.小泉純一郎氏(委員)「国際協調の中で平和を保っていくんだということを考えるならば・・・嫌がる仕事でも、きつい仕事でも、危険な仕事でも、せざるを得ないような立場もあるんだということを考えることも私は必要ではないかなと思います」4.青山武憲氏(参考人=日本大学法学部教授)「・・・さらさらおかしいですね。全くのうそですよ。うそでも何でも憲法に書いていいというんだったら、それはいいですけれども・・・うそがあるというのはよくないんじゃないか」5.浦部法穂氏(参考人=神戸大学法学部教授=発言当時)「この憲法前文で述べられていることは、まさに人間の安全保障そのものだと思います。・・・平和とか安全保障の問題が、一人一人の人間にとっての問題としてとらえられるべきものだということを含意しております」 いろいろなご意見があるものです。ちなみに、最後のお二方は、日本国憲法を専門とされる教授であられます。 つぎに、各国の憲法前文です。1.旧チェコスロヴァキア社会主義共和国憲法「国家の発展と進歩的、民主主義的、社会主義的思想の実現を可能にさせ、・・・社会主義やプロレタリア国際主義の人道主義的思想の精神において・・・彼らの平等な、民主的権利を保障するための状態を作り出すことを決定する」2.旧ハンガリー人民共和国憲法「旧体制の主人とその擁護者との激しい闘いの結果、権力についたハンガリーの労働者階級の指導のもとに・・・ソヴィエト同盟をたよりにして・・・わが国は、人民民主主義の道をとおって社会主義へとすすみつつある」3.タイ王国憲法「プミポン・アドゥンヤデート陛下は、おそれ多くも、国家立法議会が次のようなことを奏上したと仰せられた。・・・国王の御心に添って、すべての国民が安寧と福祉が得られるように、タイ国民は本タイ国憲法を支持することに全員が賛同し、一心同体となることを切望する」4.イラン・イスラム共和国憲法「憐れみ深く、慈悲深い神の御名において」5.旧ワイマール憲法「・・・自由と正義とにおいてその国を再建し、・・・国の内外の平和に貢献し・・・」 これまた、いろいろとありますね。 今回の学問は、非常にデリケートな分野ですので、すべて公開された議事録や憲法から、引用しました。なお、これらの引用は、基本的に著作権の問題を有しておりません。

2008年12月16日

-

アムステルダム1日目

ユトレヒトから、オランダ国鉄急行(IC)に乗って、アムステルダムに行きました。 土曜日のせいか、行きは立ち放しでしたが、38分でアムステルダム中央駅に到着しました。駅は2011年まで大改装工事中で、東京駅が模したとされる駅舎も、全容を確認することは適いませんでした。 レンブラントの家(付近)、ゴッホ美術館、コンセルトヘボウ、以上に行きました。明日は国立美術館(ゴッホ美術館の隣ですが、美術館めぐりはしっかりと時間をかけたいので、2日間に分けました)と、アンネ・フランクの家に立ち寄る予定です。 さて、来週末が運河祭りだそうですが、すでにこの土曜日は乱痴気騒ぎとなっており、運河を走る水上交通は、コスプレの嵐となっておりました。特にプリンセス運河は、その種のパフォーマンスと、それを期待する群集で、ブレークしておりました。 呆れて早めにユトレヒトに帰りましたが、帰りは同じICなのに27分でユトレヒトに到着しました。 なお、日蘭国交樹立150周年とやらで、記念年となっておりますが、たけみのおじいちゃんが、大昔、ヨーロッパに渡ったのが1928年で、それからちょうど80年です。おじいちゃんは、アムステルダムで、ヨーロッパの大地を踏みしめた筈ですから、多少思いで深い日でもありました。(この部分は、渡った年度に限り記憶違いである可能性があります。その点はあらかじめご容赦ください。なお、少なくともアムステルダム、ロンドン、パリ、ブリュッセルの4都市を訪問したのは確かです。)

2008年08月02日

-

ユトレヒト2日目

本日は、ユトレヒト市内を歩いて散策中です。一旦ホテルに戻ってこの日記を書いています。 午前中に、ユトレヒト中央博物館で、ときを過ごした後、すぐ目の前にあり、チケットも共通である、ディック・ブルーナの家(ようするにミッフィーちゃんです)に行きました。 ユトレヒトと言えば、ミッフィーちゃんか、古楽器オケのトン・コープマンか、はたまたオルゴールの故郷か、それとも魔女か、おまけにオランダ国鉄本社のある鉄オタの町か、キリスト教(ユトレヒト同盟等)か、ユトレヒト大学(医学等)か・・・人口20数万の都市とは思えない、多彩な見所があります。 しかし、この町は、とっても小さな町で、徒歩でほとんどの見所を行き尽くせます。 なお、お昼は、町の中心部にある「こんにちは」と言うレストランで、日本食を食べました。いきなり2日目で日本食にたどり着いています(笑) では、また。

2008年08月01日

-

今年の夏の欧州旅行

今夏の旅行の予定を公開します。昨年よりも3日間長くなっておりますが、滞在地は1箇所逆に減っており、余裕を持たせた日程にしました。 しかし、新しく訪問する土地が1箇所しか無いのは、相変わらず同じ地域ばかりを巡回しているからかも知れません(苦笑)7月31日 自宅→成田→スキポール空港(ユトレヒト泊) 8月 1日 終日オランダ国内 8月 2日 同上 8月 3日 同上 8月 4日 プラハへ空路移動(妻はパリ経由イタリアへ) 8月 5日 プラハ(含:セミナー) 8月 6日 同上 8月 7日 同上 8月 8日 同上(妻がプラハに合流) 8月 9日 同上 8月10日 ブダペストへ移動 8月11日 終日ブダペスト市内 8月12日 同上 8月13日 リンツへ移動・宿泊 8月14日 ザルツブルクへ移動(夜は祝祭大劇場でオペラ鑑賞) 8月15日 ザルツブルク(夜はモーツァルテウム音楽院でブレハッチ君のザルツブルク音楽祭デビューリサイタル鑑賞) 8月16日 ウィーンへ移動 8月17日 空路スキポール空港へ移動後、さらに帰国便に搭乗 8月18日 成田から帰宅予定 以上の予定です。 ご覧のように、今年は、ゆとりを見込んだ予定を立てました。 17泊19日の旅行となります。 今年も、去年のように暑いのでしょうか??

2008年07月01日

-

免罪符

ルルドの聖母出現150周年記念年に免償規定(2007年12月5日発布)教皇ベネディクト16世は、ルルドの聖母出現150周年を機会とした免償規定を発布された。 来年2月11日にルルドのマッサビエルの洞窟における聖母出現150周年を迎えるにあたり、カトリック教会は今年12月8日の無原罪の聖マリアの日から来年の同日までの1年間を記念年として祝う。 このたび内赦院を通して発布された免償規定には、この記念年の期間、ある一定条件を満たした者に免償が与えられる旨が記されている。免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除で、全免償と部分免償があるが、今回は有限の罰のすべてを免除する全免償を取り扱っている。 今回の免償についての規定は以下のとおり。 すべての個々の信者は、真に罪を悔い改め、赦しの秘跡を通して清められ、聖体拝領で養われ、教皇の意向に従って敬虔に祈ることを前提に、以下の条件で、日常的に全免償を受けることができる。 「A.2007年12月8日から2008年の同日まで、ルルドの次の場所、1.ベルナデッタが洗礼を受けた小教区の洗礼堂、2.「カショ」と呼ばれるスビルー家の家、3.マッサビエルの洞窟、4.ベルナデッタが初聖体を受けた養護施設の礼拝堂を、できればこの順序に従い敬虔に訪れ、各所で適切な祈りの時間を持ち、その中で信心深い黙想を行い、主の祈りと信仰宣言(クレド)、そして記念年の祈りまたは聖母への祈りを唱えて締めくくる。」 「B.2008年2月2日の主の奉献の日から、2008年2月11日のルルドの聖母の記念日および聖母の出現150周年の記念日まで、ルルドの聖母に捧げられたあらゆる教会、礼拝堂、洞窟、およびふさわしい場所を敬虔に訪れ、公的に置かれたルルドの聖母の御像・御絵の前で聖母への信心業に参加するか、少なくとも適切な黙想の時間を持ち、主の祈りと信仰宣言(クレド)、そして聖母への祈りを唱えて締めくくる。」 「C.病者、高齢者、また正当な理由のために外出できないすべての人は、自宅、または、外出できない用事のために置かれている場所においても、すべての罪から離れようとする心を持ち、可能な時にただちに前述の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のための祈り)を果たす決意の下に、2008年2月2日から2月11日まで、上記に示した場所を心からの望みをもって精神的に訪れ、上記に指示した祈りを唱え、マリアを通して、信頼をもって自らの病気と人生の苦しみを神に捧げるならば、同様に全免償を受けることができる。」《免償》 罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるしです。キリスト信者はふさわしい心がまえを有し、一定の条件を果たすとき、教会の助けによってこれを獲得します。免償は、罪のために負わされる有限の罰からの解放が部分的であるか全体的であるかによって、部分免償および全免償とに分けられます(教会法992~993条)。

2008年03月30日

-

ふと思いついて・・・

あなたに先立つ遠い昔、神が地上に人間を創造された最初の時代にさかのぼり、また天の果てから果てまで尋ねてみるがよい。これほど大いなることがかつて起こったであろうか。あるいは、そのようなことを聞いたことがあろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、なお生きている、あなたと同じような民があったであろうか。あるいは、あなたたちの神、主がエジプトにおいてあなたの目の前でなさったように、さまざまな試みとしるしと奇跡を行い、戦いと力ある御手と伸ばした御腕と大いなる恐るべき行為をもって、あえて一つの国民を他の国民の中から選び出し、御自身のものとされた神があったであろうか。 あなたは、主こそ神であり、ほかに神はいないということを示され、知るに至った。主はあなたを訓練するために、天から御声を聞かせ、地上に大いなる御自分の火を示された。あなたは火の中からその言葉を聞いた。主はあなたの先祖を愛されたがゆえに、その後の子孫を選び、御自ら大いなる力をもって、あなたをエジプトから導き出された。神はあなたよりも強大な国々をあなたの前から追い払い、あなたを導いて、今日のように彼らの土地をあなたの嗣業の土地としてくださった。 あなたは、今日、上の天においても下の地においても主こそ神であり、ほかに神のいないことをわきまえ、心に留め、今日、わたしが命じる主の掟と戒めを守りなさい。そうすれば、あなたもあなたに続く子孫も幸いを得、あなたの神、主がとこしえに与えられる土地で長く生きる。もちろん、聖書からの引用ですが、実際にあり得ないことが自明と思われる部分中では、この引用部分はたけみにとってとても記憶に鮮明な部分です。

2008年03月30日

-

プラハ響の「わが祖国」

13日14時~ サントリーホール プラハ交響楽団ニューイヤーコンサート 指揮:イルジー・コウト スメタナ「わが祖国」全曲に行きました。のだめ正月スペシャルの、コンクール風景でのオケは「プラハ放送交響楽団」とクレジットされておりましたが、実は相当数の「プラハ交響楽団」のメンバーも含まれておりました。そのことを知っている聴衆もかなりおり、通常のコンサートとは若干異なった感覚のコンサートにもなりました。(プラハ放送交響楽団とプラハ交響楽団の区別も実はぜんぜん知らずに、今日のコンサートを聴きに来た、そんな人たちも含みます。結果的に相当数のメンバーを見れたことにはかわりがありませんので、、、)さて、肝心の演奏評ですが、以下のコトバは最大級の賛辞であることを、まずは事前にお断りいたしておきます。実は、彼らは、プラハの第2オケですが、技術的にはある時期からチェコフィルを凌駕したと言われております。次に、チェコフィルとは違い、チェコ人比率が現在もかなり高いオケです。指揮者も、チェコから亡命後、祖国に復帰したチェコ人です。その結果として、わが祖国のわが祖国たる、そんな演奏でした。チェコ臭やプラハ臭がプンプンと匂い、ナショナリズムの胡散臭さが充満し、そのローカリズムが好きな人には堪らない演奏でした。「オレ達の音楽をオレ達の好きなように弾くよ」「聴きたければ自由に聴いてね。なにせ、秋は極東のテレビ番組収録に忙殺され、新年は極東まで出稼ぎに行くハメになったんだからさ・・・」「今日はオレ達の新年宴会だから、チェコ風カラオケ(生オケ?)やるんで、参加したければ自由にどうぞ」とでも、言わんばかりの、まさに、胡散臭いまでの、仮にチェコまで出かけても、もはやそんなには聴けないほどの、ローカル色が充満した演奏会でした。スメタナの「わが祖国」が好きで好きで堪らない人には、まさに溜まらない演奏でした。ガンガンきました。迫力も勢いもありましたが、技術的にしっかりしたオケなので、破綻も一切しませんでした。今日を、たとえて言うならば、「カレー味のウンコ」と「ウンコ味のカレー」のどちらかを食べなさい・・・と命令されたら、普通は、ウンウン悩むと思うのですが、ここでは、「スメタナのわが祖国-モーツァルトK.231風-オリジナル」を賞味したところ、味も臭いもウットリした、そんな気分でした。("Leck mir den Arsch fein recht sch?n sauber" モーツァルトはこのように作詞しております)本当に、美味しかったです。以上、チェコとプラハを人生引く5年想い続ける、病人の日記でした。ほとんど、何の参考にもならないと思いますが、客観的に見ても、上々の演奏であったことは確かです。なお、実は彼らが大昔、来日したときの「わが祖国」全曲演奏こそ、たけみが、生まれて初めてナマで全曲を聴いたコンサートでした。そして、その後本当にいろいろとありましたが、彼らの美点はほとんど維持されており、嬉しかった次第です。チェコフィルの場合は、その観点から見た場合には、きわめてビミョーな感想がありますので。。。今日は幸せでした。PS.あまりの品の無さに、クレーム(横槍)が入り、一部分の品性を高めました。

2008年01月13日

-

のだめSP初日の感想

正月スペシャル番組の初日分をようやく見ました。 音楽そのものに関する感想は一切控えさせて頂きますが、指揮者コンクールに関して、ドラマ開始から実時間で38分程度経過した時点で、《1960年から4年おきに開催》《ドラマの舞台はプラハ市》《今年のコンクールは9月14日から》以上のことが分かります。(もっともドラマの設定が2007年だとすると、そもそも計算が合わないし、2008年の9月は未来であるのです。)さて、以下の事実だけ書き残しておきたいと思います。1968年8月20日、ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が、プラハ市内に侵攻し、プラハの春と呼ばれた自由化運動を、実力でねじ伏せた事件のときに、第3回指揮者コンクールが開かれていたことになります。もちろん、時期や場所を移しての開催は出来ると思います。しかし、《8月18日になってソ連はプラハ侵攻を決定したこと》→それから時期と場所を変更してコンクールを無事に開催することは、ほとんど論理的に不可能。《第3次予選のあとで、食事中の主人公に、地元の音楽ファンが、第1回から欠かさずコンクールを見ていると言っていること》少なくとも、ナレーションで、事前にこの一見矛盾する内容について、言い訳をしておいたほうが賢明であったようにも思えました。(そのようなお断りを、きちんとされていた場合は、ゴメンナサイね。その場合は、たけみが知らなかっただけですので、お詫びします。)もっとも、原作の漫画では、コンクールの開催地はフランス国内のどこかであったように思いますが・・・

2008年01月09日

-

フランスのピアノ専門誌より

フランスのピアノ専門の月刊誌である《PIANISTE》の新年号に、別冊付録として2008年版お薦めピアノ集が付いておりました。下記の画像はその中の1ページです。 注目して頂きたいのは、本日新発売であることではありません。お値段が23,190ユーロであることです。なんと400万円に近い!!!!!高っけぇ~!!!!! ヤマハは高級機種なんですねぇ・・・ぶっ飛びました。

2008年01月04日

-

ブリュッセルにて

当地は現在、29日の午前3時過ぎです。28日の行動記録を残しておきます。午前中~夕刻 楽器博物館で過ごす。非常に著名な博物館。中のレストラン情報が正確で助かった(午前中に食べるか、午後2時ころがチャンス→館内の音楽ショップが1時半から営業再開し、そちらにも流れる)。美味さも情報どおりで満足した。夕刻 ホテルまで徒歩で戻る途中に、小便小僧を拝観。予想を超えたつまらない像に過ぎなかった。その後 教会の週末のミサに形式上出席(だってクリスマス期間ですのでミサが時間と形式以外は守られていませんし、誰でも参加可能ですので・・・)後、クリスマス市場でときを過ごす。真の意味でのクリスマス市場はもちろん初めてであり、とても有意義な時間であった。さらに 中央郵便局→モネ劇場(当地のオペラ座。芸術監督は大野さんです)→ファルスタッフなるレストラン(ほとんどメタボ君になることを推奨されているとしか思えない店舗名!?→しかしオペラの内容をご存知ない方も多いと見えて、若くてスタイルの良い貴婦人も見受けられた)オマケ 当市の中心地である、グランパレスには朝から通算3回訪れた。なお、本日のすべての行程は、『徒歩』によるものです。食べる分は少なくとも歩いたのではないでしょうか?(地図上だと少なくとも10km程度歩いたようです)※ 本サイトの海外旅行記7に、重要な更新があります。ぜひご覧ください。

2007年12月28日

-

クリスマスに関する資料

教皇ベネディクト十六世は、2005年12月11日(日)正午に、教皇庁公邸書斎の窓から、サンピエトロ広場に集まった信者とともに「お告げの祈り」を行いました。以下は、祈りの前に教皇が述べたことばの全文の翻訳です。この文章は、カトリック中央協議会よりそのまま転載しました。 親愛なる兄弟姉妹の皆様。 無原罪の聖マリアの祭日が終わり、わたしたちは心をときめかせながら、もうすぐやって来る聖なる降誕祭を準備する期間に入りました。現代の消費社会の中で、この時期が商業主義にいわば「汚染」されているのは、残念なことです。このような商業主義による「汚染」は、降誕祭の本来の精神を変質させてしまう恐れがあります。降誕祭の精神を表すのは、精神の集中と、落ち着きと、喜びです。この喜びは、内面的なもので、外面的なものではありません。 ですから、降誕祭への入口で、イエスの母の祭日が祝われることは、時宜にかなっています。イエスの母は、他の誰にもまして、人となられた神の子を知り、愛し、礼拝するように、わたしたちを導くことができるかただからです。それゆえ、イエスの母に、わたしたちとともにいていただこうではありませんか。神の子は、わたしたちをあがなうために地上に来られました。わたしたちが真実な心、開かれた心をもって、この神の子をベツレヘムの幼子のうちに認める準備ができるように、イエスの母の思いがわたしたちを促してくださいますように。イエスの母と祈りのうちに歩みましょう。そして、待降節の典礼がわたしたちに繰り返し述べる招きに答えて、常に待ち望みましょう。それも、目覚めて、喜びのうちに待ち望みましょう。なぜなら、主は遅れることなく来られるからです。主は、その民を罪から解放するために、来られるからです。 昔からのすばらしい伝統を守って、多くの家では馬小屋を作る準備が始まっています。馬小屋は、あたかも、マリアとともに、イエスの誕生前の不安に満ちた日々を追体験するために作られます。家庭で馬小屋を作るのは、信仰を表し、子どもたちに信仰を伝えるための、単純ではあっても、効果的な方法となります。飼い葉桶は、わたしたちが神の愛の神秘を観想するための助けとなります。神は、貧しく簡素なベツレヘムの馬小屋で、自らを現されたからです。 アシジの聖フランシスコが心を奪われたのも、この受肉の神秘でした。そこでフランシスコは、この神秘をあらためて表すために、グレッチオで、本物の馬小屋を作ったのです。こうしてフランシスコは、その後長く引き継がれた民間信心の伝統の創始者となりました。この伝統は、現代でも、福音宣教のために意味をもち続けています。 実際、馬小屋は、本当の意味での降誕祭の秘密をわたしたちが理解するための助けとなります。なぜなら、馬小屋は、キリストの謙遜と、憐れみ深いいつくしみを表すからです。キリストは、「豊かであったのに、あなたがたのために貧しくなられた」のです。キリストの貧しさは、貧しさを受け入れる人々を富ませます。降誕祭は、羊飼いたちのように、ベツレヘムで、天使の語ったことばを受け入れる人々に、喜びと平和をもたらします。「あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなたがたへのしるしである」。これは、わたしたちにとっても、すなわち21世紀の人間にとっても、しるしであり続けます。これこそが、降誕祭です。 わたしたちの敬愛すべきヨハネ・パウロ二世がなさったように、これからわたしも、ローマの子どもたちが自分の家の馬小屋に飾るための、幼子イエスの像を祝福いたします。この祝福によって、わたしは主の助けを願い求めたいと思います。どうか、すべてのキリスト信者の家族が、信仰をもって、間もなくやって来る降誕祭を祝う準備をすることができますように。わたしたちが本当の意味で降誕祭を祝う心をもつことができるよう、マリアが助けてくださいますように。(カトリック中央協議会 司教協議会秘書室研究企画による訳をそのまま転載) クリスマスに関して、ひとことだけ・・・あまりにも誤解が多いので・・・ カトリックの信者が多数を占めるイタリア、フランス、スペインなどでは、クリスマスは12月25日に始まり、1月6日に終わります。これがカトリックにおけるクリスマスの、一般的な慣例です。 クリスマスの飾り付けは12月23日に行い、24日はクリスマス・イヴとして祝いますが、クリスマス・プレゼントは最終日の1月6日にもらいます。クリスマスの飾り付けは1月6日を過ぎてからでないと、普通は取り払うことはあり得ません。 ちなみに、新約聖書には、イエズス・キリストの誕生日に関する記述はありません。

2007年12月25日

-

チェコフィルのわが祖国

22日19時開演、すみだトリフォニーホール。チェコフィル指揮:マーカルスメタナ作曲「わが祖国」全曲無事に行けました。チェコフィルの合奏能力は2年前に比べて飛躍的に復活しておりました。とても充実したコンサートでした。2年前の「わが祖国」全曲とは雲泥の出来でした。行けて本当に良かったです。※ご心配くださった方々に心より御礼申し上げます。

2007年11月22日

-

クーベリックの「わが祖国」

ベドルジーハ・スメタナの連作交響詩「わが祖国」は、当然ではあるがチェコの指揮者の録音が多く残されている。 そんな中で、たけみの愛するラファエル・クーベリック(1914-1996)は、特にこのわが祖国の優れた演奏を残したことで知られている。 たけみも、この曲と心中したいくらい、この楽曲を愛しているので、クーベリックのわが祖国全曲盤を、個人的に編集して特別製ファイルに入れて日頃持ち歩いている。 このCDファイルには、全曲盤だけでも以下のものを持ち歩いている。1.1952年 シカゴ交響楽団2.1958年 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団3.1970年 ローマRAI管弦楽団4.1971年3月 ボストン交響楽団(ライヴ)5.1971年4月 ボストン交響楽団(スタジオ)6.1975年 バイエルン放送交響楽団(東京ライヴ)7.1976年 クリーヴランド管弦楽団8.1983年 シカゴ交響楽団9.1984年 バイエルン放送交響楽団10.1990年 チェコフィルハーモニー管弦楽団(プラハの春ライヴ)11.1991年 チェコフィルハーモニー管弦楽団(東京ライヴ) これと、1937年チェコフィルとの初録音であった、モルダウとボヘミアの牧場と森より、1952年のシカゴ交響楽団とのターボルの実験用ステレオ録音、1958年のニューヨークフィルとのモルダウで、1枚のCDを作成したものを合わせて、12枚をファイルに綴じたものを持ち歩いているのである。ちなみに、11.は彼の人生最後の演奏会でもあった。 全曲を通すと80分弱かかるので、CD1枚にピッタリと収まるが、それにしても、このリストを見つめつつ、たまにため息をついたり、呆れたりすることもママあるこの頃である。

2007年10月26日

-

経済のお話し

突然ですが、今日は経済の授業をしたいと思います。授業レベルは《基礎の「き」》程度ですから、専門家の方は読み逃げしてくださるようお願い申し上げます。 前者の数値は、《国内総生産に対する一般政府総支出》の比率です。 後者の数値は、《国民所得に対する租税負担率》の比率です。 前者は、数字が大きいほど「大きい政府」(一般的には高福祉国家)であり、後者は、数字が大きいほど「負担増」を表します。 もちろん、税負担が大きい分だけ充実した福祉を実現している国家もあれば、税負担を抑えて、個人にゆだねている国家もあるでしょう。 ただ、前者が後者よりも大きい数値であれば、短絡的ではありますが、負担が少ない割りに福祉を含む行政サービスが充実していると言えますし、反対に後者の数値が前者よりも大きいと、税負担の割りに福祉を含めた行政サービスを受けていない国家だと言えるでしょう。 《国の前のマークについて》 ◎=前者の数値の方が10%以上大きい国 ◎=前者の数値の方が5%~10%大きい国 ○=前者の数値の方が0%~5%大きい国 ▽=後者の数値の方が0%~5%大きい国 ▼=後者の数値の方が5%~10%大きい国 ×=後者の数値の方が10%以上大きい国 54.1 49.9 ○ スウェーデン 53.4 36.8 ◎ フランス 50.5 69.4 × デンマーク 48.6 38.5 ◎ オーストリア 48.5 42.3 ◎ ベルギー 48.3 39.7 ◎ イタリア 48.2 45.4 ○ フィンランド 47.2 32.0 ◎ オランダ 45.5 34.1 ◎ ポルトガル 44.9 37.1 ◎ イギリス 44.7 27.5 ◎ ドイツ 42.3 52.0 ▼ アイスランド 41.6 33.3 ◎ チェコ 41.0 45.8 ▽ ノルウェー 39.8 51.2 × ニュージーランド 39.1 40.3 ▽ カナダ 38.7 44.2 ▼ ルクセンブルク 38.7 31.5 ◎ スペイン 36.9 23.2 ◎ アメリカ 36.4 28.8 ◎ ギリシャ 36.0 25.1 ◎ 日本 36.0 28.0 ◎ スロバキア 35.0 25.1 ◎ スイス 34.4 40.8 ▼ アイルランド 34.0 44.7 × オーストラリア 30.1 26.1 ○ 韓国(この表は一般政府総支出の比率順に並べております。一般的に高福祉順のランキングだと思われています) 要するに、日本は税負担率の低さに比べると、現在の行政サービスは決して悪くないことが分かります。 しかし、この事実を根拠に、今後福祉国家を目指す場合には、消費税を含めた大増税しか無い。このように結論付けるのは、表を眺めているだけでも、少々疑問であることが分かります。 と言うのは、他国との比較で高福祉国家であっても、租税の負担率に比べると、必ずしも高福祉であると言い切れない状況も出てくる可能性が否定できないからです。 以上は、単に問題提起にすぎません。なお取り上げた国家は、OECD加盟国で、かつ両者のデータが正確に把握できる国家だけに限りました。

2007年09月19日

-

グレゴリー・ソコロフの思い出

彼を初めて見たのは1968年6月、大阪フェスティバルホールでのソビエト国立交響楽団のソリストとして来日した際である。 このとき、彼は17歳か18歳であったのだが、2日続けてチャイコフスキーの協奏曲1番を弾いたのである。指揮者は1日目がマキシム・ショスタコーヴィチ、2日目がエフゲニー・スヴェトラーノフであった。 たけみは当時まだ小学校3年生であったのだが、実はこの2日間こそが、たけみがこの協奏曲を絶対に弾きたくない筆頭の曲であることを認識した日であったのだ。 それは、ソコロフのピアノが駄目だったのではなく、たけみにはピアニストが同一人物でありながら、二人の個性豊かな指揮者との共演の結果として、結果的に同じ曲に聴こえない、あるいは同じピアニストに聴こえない・・・そんな実感を持ったからなのである。あまりにも、指揮者やオケに支配されてしまう、かつ、ピアニスティックな難曲と言う、一見矛盾した感想を同時に持ったのである。今なお当時の感想は、結論において、現時点でもたけみの支配的な感想である。 つぎに彼を聴いたのは1991年になってからである。なぜかまたも曲はチャイコフスキーの1番であった。オケはレニングラードフィル(直後にサンクトペテルブルクフィルに改称)であった。指揮者は忘れてしまったが、ムラヴィンスキーの支配下にあった時代が永かったこのオケもまた、崩壊したソ連そのものであったことを思い出す。 このときのソコロフは、すでにでっぷりと太っていたが、ピアノの音は凡そ無神経に一見見える風体とは正反対の、デリケートな、しかし大層暗い音色であったように思う。そして、チャイコフスキーの、またロシアの暗い地理上の、歴史上の、そんな側面を感じさせてくれた演奏であった。 その後の彼は、フランスのマイナーレーベルから、続々と、しかし、一方でとても暗い音色の渋さ満点のCDをリリースし続けた。これらの一連のCDは今も入手可能である。曲目だけを、ここで陳列しておこうと思う。1.バッハ《フーガの技法&パルティータ2番》(2枚組)2.ベートーヴェン《ソナタ4番&28番》《ロンド作品51-1、2、失われた小銭への怒りのカプリッチョ》3.ベートーヴェン《ディアベッリのワルツの主題による33の変奏曲》4.シューベルト《ソナタ18番&21番》(2枚組)5.ショパン《ソナタ2番&練習曲作品25》6.ショパン《24の前奏曲》7.ブラームス《バラード作品10&ソナタ3番》8.スクリャービン《ソナタ3番&9番》、プロコフィエフ《ソナタ8番》、ラフマニノフ《前奏曲作品23-4》 以上の10枚である。すべて80年代から90年代の録音であり、音質は聴き易いが、演奏に付き合うには結構根性がいる。それは、曲目一覧をご覧になれば一目瞭然であろうと思う。 たけみは、彼について現在このように思う。彼は旧ソ連と運命をともにしかかって、かろうじて救出された人物であろう、と・・・ しかし、彼は体型がどんなに老けたでっぷりしたおじさん化しようとも、彼の音楽そのものは、旧ソ連ではなしえなかった自由度を高めているのだと、そんな風に信じている。そして、それは、真剣に復帰を目指しているたけみに似つかわしい、ある方向からは理想のピアニストの一人でもある。 彼の見かけとは少々異なる、とても内省的な演奏に心惹かれながら、一方でもう少し華やかな演奏も残したいと念願するたけみには、一方から見つめた理想像であるが、他方からは理想としたくない、そんなピアニストであるのだ。 界隈で、ほんの少々話題に出されたことに便乗したが、本当に旧ソ連には大量の優れたピアニストがいるものだと感心し、痛感し、そして少しだけ呆れている。 この国家が無くなったことは、果たして本当に良かったのであろうか? そんな風にもたまに思うこのごろである。

2007年09月06日

-

音大の学費について

何気なく、音楽大学の学費を適当に調べてみました。正確な情報ではありませんので念のため・・・《東京藝術大学》初年度 約 85万円2年次 約 56万円3年次 約 56万円4年次 約 56万円合計 約253万円《桐朋学園大学》初年度 約271万円2年次 約181万円3年次 約181万円4年次 約181万円合計 約814万円《武蔵野音楽大学》初年度 約249万円2年次 約211万円3年次 約211万円4年次 約211万円合計 約882万円《早稲田大学(参考)》初年度 約120万円2年次~4年次 毎年約90万円合計 約390万円ちなみに、昭和50年当時の授業料(施設費等を除いた授業料のみ)は東京藝術大学 約10万円桐朋学園大学 約70万円武蔵野音楽大学 約40万円早稲田大学 約24万円でした。一般的に、学費の高い順に学部別に並べると、1.医学部・歯学部2.薬学部・音楽学部3.医療系学部・美術学部4.理工系学部5.文科系学部6.国公立ですが、国公立と私大の文科系学部の学費は、かなり差が小さくなっており、入学金では逆転している大学もあるようですから、首都圏の高校生が地方の国立大学を受けたがらない理由の一つとなっているかも知れませんね。単に都落ちだとか地方への偏見とか、批判的に言えないデータの一つかも知れませんね。

2007年08月27日

-

2泊3日で首都脱出して参ります

明日から2泊3日で首都を脱出し、関西旅行をして参ります。 ただし、たけみは関西(兵庫県)出身でして、お盆に帰省しておりませんので、今回の行き先自体は旅行と帰省の折衷的なものです。関西は昨年の10月下旬以来となります。22日新横浜から新幹線「のぞみ」で姫路へ、姫路から播但線経由山陰線で城崎温泉下車宿泊先は《旅館「古まん」の15号室(麗雅の間)》です。23日城崎温泉から天橋立へ出て、数時間後に天橋立から福知山線経由で京都へ宿泊先は《旅館「吉田山荘」》です。昨年たけみがおじゃました楽天界隈のFさんの、当時のご自宅のお近くに在る旅館です。24日市内観光の後、夕方の新幹線「のぞみ」で帰京。まとめますと新横浜→姫路→城崎温泉(泊)→天橋立→京都(泊)→新横浜となります。閑話休題: まったくどうでも良いお話ですが、ビーチバレーでとっても話題なお二人のうち、少々目だっていないほうの女性は「西堀たけみ」さんと言うお名前なのですね(お名前の一部をひらがな表記させていただきました)orz. そういえば、以前オリンピックに出場された競泳選手に「伊勢たけみ」さんもいらっしゃいましたね・・・

2007年08月21日

-

ムーミンワールド写真集第2弾

ムーミンワールド写真集の第2弾です。ご覧ください。

2007年08月20日

-

旅行記(写真)第1弾

フィンランドの旧首都トゥルク近郊のナーンタリに所在する《ムーミンワールド》で撮った写真です。ご覧ください♪

2007年08月19日

-

ヴァディム君コンサート情報

2007年10月13日(土)15時30分開演ウィーン・ムジークフェライン大ホールモスクワ・ユース交響楽団演奏会指揮:エフゲニー・ブシュコフプログラム前半:チャイコフスキー作曲「ピアノ協奏曲第1番作品23」 Vadim Kholodenko, Klavier後半:チャイコフスキー作曲「交響曲第5番作品64」17時30分閉演(予定)詳細はこちらからどうぞ。(PDFファイルの8ページに掲載されています) なお、6月19日にドヴォルザークのピアノ協奏曲を演奏したようですね。某コンクールの直後であろうと思いますが、彼はけっこう多彩ですね。

2007年08月16日

-

♪今年の誕生日プレゼント♪

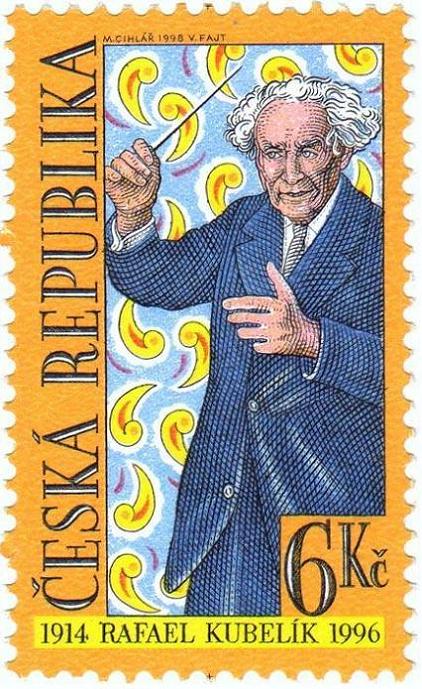

この写真をまずは公開しますね。 左がたけみの最も敬愛している作曲家である《レオシュ・ヤナーチェク》の切手、右はAn die Musikで執筆を担当しているラファエル・クーベリックの父親で、世紀の大ヴァイオリニストであった《ヤン・クベリーク(ヤン・クーベリック)》の切手です。いずれも未使用で、チェコの切手です。 8月5日に、ウィーンで手渡されました。感動に打ち震えております。なお、今年はチェコに3日まで4日間滞在しました。 妻が熟睡中の日記です(笑)。たけみは嬉しくて踊っています♪

2007年08月16日

-

旅行側面記-気温編

各日の滞在地の気温記録集です。7月30日-31日 ヘルシンキ 22℃-17℃7月31日-8月3日 プラハ 18℃-27℃-28℃-24℃8月3日- 4日 ブラティスラヴァ 24℃-29℃8月4日- 6日 ウィーン 28℃-31℃-29℃8月6日- 8日 ブダペスト 31℃-30℃-32℃8月8日-10日 ヘルシンキ 26℃-28℃-27℃8月10日-12日 ナーンタリ 28℃-28℃-26℃8月12日-13日 トゥルク 27℃-26℃8月14日 大阪 36℃(赤数字は平年値よりも5℃以上高温であった日です)ちなみに、8月中旬の最高気温は、平年値ですとヘルシンキ 19℃プラハ 20℃ブラティスラヴァ 23℃ウィーン 23℃ブダペスト 24℃ナーンタリ 19℃トゥルク 19℃大阪 32℃ この程度の気温です。欧州は高緯度のために、7月20日を過ぎると気温は順調に下降するのが通例ですので、今年のような残暑は異常だと言えます。7月中旬に瞬間的に30℃、ブダペストですと35℃まで上昇することは結構ありますが、時期が一月もあとの8月10日の時点では、普通はすっかりと秋めいてくるものなのですが・・・ 暑かった!!!

2007年08月15日

-

旅行記短信-大阪まで戻りました

今朝早くに関西国際空港に到着し、現在伊丹空港のラウンジから書き込んでいます。フィンランド航空でヘルシンキから直行しました。早速ですが、ディナーラちゃんのデビューCDを見つけて参りました。ショパンの練習曲作品10にリストの作品を組み合わせたCDです。収録曲は、浜松で弾いた曲が基本として構成されていますね。詳細は帰宅後に・・・この後、17時20分発の羽田行き日航機に搭乗します。では、帰宅は多分20時過ぎかと思います。

2007年08月14日

-

欧州旅行記短信3-旧ソ連の遺物あれこれ

その1. スロバキアの首都ブラチスラヴァで宿泊したのは、「ホテル・キエフ」。 このホテル、東側時代には、事実上唯一の西側からの自由交流が可能な都市であったため(当時スロバキアは、チェコスロバキア社会主義共和国であり、一方、当時は永世中立国であったオーストリアの首都ウィーンから40km弱しか離れておらず、かつ、船(国際河川ドナウ川)、鉄道、バスのすべてが直行していたために、ブラチスラヴァは東側でありながら、西側の物資や情報の収集拠点として栄えていました。) さて、この事実関係に不快感を示した、旧ソビエト社会主義共和国連邦首脳陣は、このブラチスラヴァに100%ソ連資本の高層ホテルである「ホテル・キエフ」を建設し開業しました。当然ですが政府関係者は基本的にこのホテルを利用することになりました。1972年のことでした。 それから35年。今もこのホテルは健在で、ブラチスラヴァ随一の高層ビルでもあります。しかし・・・ホテルのルームナンバープレートの文字は取れたまま。しかもルームキーは大型マスターキー(すごく重い)。エレベーターは非常に遅い上にガタガタと揺れ、ドアが開いた時点ではまだフロアとの段差が数十センチあり、部屋の中に入ると窓の外が広告の垂れ幕に隠れたまま(透けて外が見えるだけ・・・最初は網戸と誤信しました)。部屋の蛍光灯は1本しか付かない(しかも棒型)。椅子は傾く上に一つだけ(ツィンルームなのに)。テレビは平土間に置かれていて、トランジスタ真空管ラジオが頓挫しており、バスタブはあるが、お湯を入れると黄色い色の生温いお湯が入る。そして、エレベーターの注意書きを良く見ると、故障したらこのインタフォンで外部と直接交渉するようにと、書かれてありました・・・泊まった部屋は12階です・・・ ちなみに宿泊客はロシア人が多かったものの、極端な比率ではありませんでしたが、掲示物はほとんどがスロバキア語とロシア語が併記されており、次にドイツ語が目立ち(ウィーンとの関係!?)、英語の表記は見掛けはしましたが、少なかったように感じました。ちなみにこのホテルは現在でも、「三ツ星」の格付けを維持しております。ただし、従業員の態度や仕事ぶり等は良好でした。 この町は、現在スロバキアの首都となりましたが、自由化の後、1993年にチェコから分離独立したことは、結果的に失敗だったのかも知れません。その2. プラハのトラムはほぼソ連時代のままであったのを、意識的に払拭すべく、新型車が少しずつではありますが、導入されてきました。地下鉄も壁紙を張り替えるなどの工夫で、ソ連のイメージを減らしておりました。その3. ブダペストのトラムと地下鉄は、ソ連時代の遺産を払拭する努力は見受けられるものの、プラハよりも遅れているように感じましたが、町全体の勢いが感じ取れ、ハンガリーがすべてに前進中であり生活の向上志向の高さも感じ取れました。しかし、インフレはひどいものがありまして、公共料金は5年間で倍近くに跳ね上がっています。特に旅行者にとっては、プラハやブラチスラヴァでは、ユーロを使える店こそ少なかったものの、クレジットカードはかなり広く使えましたが、ハンガリーではフォリント以外が使えない施設が多く、両替がかなり大変です。気候と気温について:30日と31日は比較的涼しかったものの、1日から再び猛暑が戻り、今日までほぼ連日30度を超える気温が続いています。正直なところ、日差しも強く、かなりバテ気味です。もちろん先月20日ごろの記録的猛暑に比べると落ち着いてはいますが、冷房施設の少なさを勘案すると、市民は相当厳しい生活を強いられています。《宿泊先一覧》ヘルシンキ:スカンディック・コンチネンタル・ホテル(昨年小泉前首相が最後の外遊の際に宿泊したホテル)プラハ:ウ・ズラトロ・ストローム(昨年同様、カレル橋の袂すぐで、旧市街側のホテルに宿泊。極めて伝統あるホテルである反面、600年以上経った建物であり、かつ部屋の数はわずか9部屋です)ブラチスラヴァ:ホテル・キエフウィーン:ホテル・ドゥ・フランス(7月14日に改装が完了したばかりで、今後は二度と宿泊は到底不可能だと思っています。改装工事中に予約していたので宿泊できましたが、それでも清水の舞台に近かったです)ブダペスト:K+Kホテル・オペラ(国立歌劇場の隣に立地します。この町の場合は、ホテル代金を惜しむことは自殺行為だと覚悟しております。だけど、おかげでとても冷房が効いており素敵です。ちなみに歌劇場の公演は6日が運命の力、7日は休演、8日が蝶々夫人)

2007年08月07日

-

オイローパ旅行短信2

今日はたけみの誕生日♪ 昨日の日記にコメントをくださった皆様、ありがとうございました。 今日は、ウィーン中央墓地とハイリゲンシュタットを訪問します。 宿泊しているホテルは、ブルックナーの定宿であったドゥ・フランスで、至近の市庁舎では、ただいまウィーン夏騒ぎが開催中です。シューマンの見た作品26の世界は、はたしてこんな感じであったのでしょうか?(この日記もブダペストにて修正をしました。)

2007年08月05日

-

二戸麻衣子ピアノリサイタル

本日は、ミューザ川崎シンフォニーホールの市民交流室での、安達朋博&二戸麻衣子ジョイントピアノリサイタルに応援に出かけてきました。 二戸さんはこの界隈で相互リンクしている友人と相互リンクされており(しかも複数の方)、結果的には本日が初対面となりました。 初めて彼女の名前を知ったのは、彼女の出身大学から随時送られてくる「Journal」誌で見つけたときだったと思います。 二戸さんは、ショパンのエチュードやバラード、スクリャービンのエチュードにソナタなどの多彩なプログラムを弾かれ、十分に楽しんで帰宅しました。 二戸麻衣子さん、今日はお疲れさまでした。 ※ちなみに、彼女はホームページやブログを運営されておりますが、たけみとは相互リンクしておりませんので、皆様にここでリンクを貼ることは差し控えますので、検索でもかけてぜひ探してあげてくださいね。

2007年01月07日

-

我が祖国

9月8日午後7時、サントリーホールビエロフラーベク指揮スメタナ「わが祖国」全曲日本フィルハーモニー交響楽団標記に行きました。 たけみが、生涯を賭けて愛している曲です。CD1枚になんとか入る曲の代表格の一つです。この前、CDを整理していたら70枚程度発見されました。これにLPとDVDを合わせるとすでに100枚に近いかも知れません…たいていの方は、世界中にそんなにこの曲の録音が存在している段階で驚かれるでしょうね。しかし、音楽オタク、音源オタクのたけみにとっても、この曲だけは絶対不可侵・特別な世界なのです。 ビエロフラーベクは、クーベリックが42年ぶりに帰国して、チェコフィルと「わが祖国」を、プラハの春音楽祭で振った1990年と、彼の最後の来日&生涯最後のコンサート(1991年=サントリーホール)で、やはり「わが祖国」全曲を振った当時の、チェコフィルの首席指揮者(1990-1992)でした。 昨夜は、その意味で期待を込めて行きました。なぜなら、日本フィルの音楽監督である小林研一郎は、チェコフィルと「わが祖国」を録音した、初のチェコ以外の人物であり、彼の手ですでに日本フィルは「わが祖国」の演奏経験もあったからです。 さて、実際のところは、下記の感想を持ちました。 一昨年の、やはりサントリーホールでの、チェコフィル=小林「わが祖国」よりも、数段優れた演奏であったと…もちろん、これは小林研一郎を貶めるものではなく、彼が日本フィルのレパートリーに仕込んでいた過去の経緯が大きく貢献しておりますので、昨夜の感想に留まるお話です。 一方で、たけみのビエロフラーベクに対する感想ですが、彼は1990年と1991年にクーベリックとともに演奏し、外遊し(1991年日本公演は、クーベリック、ノイマン、ビエロフラーベクの3指揮者による公演でした。この年のチェコフィル来日公演は、たけみは3指揮者全員の、合わせて5公演を聴きました)クーベリックの芸術に触れた経験が、本人の芸術的良心を超えて、ビエロフラーベクの楽曲理解に浸透したのでしょう。昨夜の彼の演奏は、世界中の他の誰よりも、クーベリック=チェコフィルの解釈に近似していたように感じました。ビエロフラーベクがクーベリックの指揮に接する前にチェコフィルと録音した「わが祖国」もCDになっておりますがそのCDからはクーベリックの影響をほとんど感じ取れません。もちろんそのCDも優れた指揮をしておりますが、あくまで感覚上の問題として捉えたお話です。 昨夜の彼の指揮ぶりはまさにクーベリックを彷彿とさせるものでした。通常は、プロの芸術家としては、あまり好ましくないことかも知れません。しかし、あの激動の時代をチェコで生き抜いたビエロフラーベクが、標記歴史的コンサートで受けたインパクトは、われわれのような平穏な人生を送るものには想像を絶するものであったと思いますし、それ以前に、両者は同じ民族なのでしょう。他人が口を挟むことができない絆があったのだと思います。それは、たけみが、この感想を全肯定して書いていることでもご理解くださると思います。 1990年プラハの春の前夜祭において、市民は興奮の坩堝に陥っていたように感じます。プラハの旧市街広場に10万人を超える市民が集結し、野外ステージで行われたクーベリック=チェコフィルの演奏は、これはコンサートではもはやなく、自由を獲得した民族全体の讃歌であったように思います。あの熱い思いが国民を支配していたのはわずか16年前のことでした。 しかし、彼の国はいま急速に変貌を遂げつつあります。もちろん望ましいことではあると思いますが、たけみには一抹の寂しさも自身のこころに同居しております。たけみが、毎年プラハを訪れるのは、たけみの恋焦がれたプラハの雰囲気(要するに東側の時代)は、あと数年で完全に潰えてしまうように感じるからです。それはもちろんチェコの国民が幸福になり自由になった証です。しかし、たけみのこころに刻んでおきたいプラハはもうすぐ無くなりそうな勢いで、国全体が変貌しつつあります。もしかしたら、たけみの生まれた当時の日本の状況(高度経済成長期)と似た状況であるのでしょうか? 得るものがあれば、失うものもある。しかし、こころに刻んだ想い出は、その人の人生が続く限り不変なのです。

2006年09月09日

-

Ina♪さんから出された宿題の解答です。

≪たけみは、セザール・フランクがなぜ嫌いになったのか?≫に関して、理論的に解明しなさい。との宿題を出されました。とりあえず、考えてみました。以下の通りです。しかし、よー分からんです(涙)資料 I: 「私にとって芸術とは“形”である。表現、情熱――これらのものは何よりも素人を魅惑する。だが芸術家にとってみれば話は別である。優美な輪郭線、調和のとれた色彩、美しい和音の連続によって完全に満足させられないような芸術家は芸術を理解していないのである。16世紀には世紀を通じてあらゆる感情が締め出された称賛すべき作品が書かれていたのである」(サン=サーンス) ドイツ音楽のように堅固な形式美を備えた音楽を、フランスでも誕生させられないものか。長い音楽の歴史のなかで磨き抜かれてきた形式美に最大の尊敬をはらい、その上に趣向を凝らした感覚に媚びぬ冷静な音楽を盛りつけ、永遠に聴きつがれるフランス流の新しい芸術音楽を、ドイツ・オーストリアの作曲家たちをも感嘆させるような叡智の音楽を、創造せねばならないと考えるに至ったサン=サーンスは、1871年「アルス・ガリカ(Ars Galicaフランスの芸術)」を旗印として「国民音楽協会(Soci醇Pt醇P Nationale de Musique)」を立ちあげた。その創設メンバーにはフォーレ、マスネ、タファネル、ギローなどといった作曲家たちとともに、他ならぬセザール・フランクも加わっている。資料 II: カミーユ・ベレーグなる音楽評論家は、1889年版の≪音楽年報≫誌に、フランクが作曲した唯一の交響曲に関して、下記のようなコメントを書いている。 『第1楽章の最初に登場する「第1の循環動機」は≪音楽院で生徒たちに展開させるテーマ以上のなにものでもない≫、「第2の循環動機」に対しては≪いくらか動きもあり、勢いもみられるが、作曲者はそれを少しも有益に用いなかった≫とコメントしている。第2楽章の例の古雅な旋律に関しては≪砂漠のオアシス…一瞬さわやかな気持ちにさそわれる≫と評価するが、第3楽章に関しては≪わたしには悲痛なものに思えてならない≫と再び否定的になる。最後は「循環形式」の多用に対して≪先行する各部分のモティーフを一挙に激しく引き戻してくる。こういう方式が今日では大変受けているのだが、あまり濫用してはいけないだろう≫』資料 III: フランクはベートーヴェン以後のドイツロマン派音楽、特に同時代のリストやワーグナーから強い影響を受けた。その結果彼の音楽の特徴として半音階的和声進行が目立つこと、形式的には循環形式を多用することが挙げられる。一方でバッハを研究し対位法を巧みに用いている。作曲に際して比較的簡明な音価を用いるため、単一の旋律で提示される場合はいささか単調であるが、循環形式内で複数の旋律で提示された場合は非常に高潔な印象を与えるのが特徴である。 さて、まとめです。要するに、フランクは、ドイツとフランスの音楽の『良いとこ取り』を目指し、ある成果を挙げたと言うことでしょう。ベルギーに生まれたドイツ系の彼がフランス音楽派と看做される所以でもあるのですが、1.そもそも、サン=サーンスの主張する大前提が、誤謬であると考える。サン=サーンスの言うドイツ音楽への賛辞は、所謂≪隣の芝生は青い≫レベルに過ぎない。2.循環形式は、そもそもが技巧のための技巧であり、無意味とまでは言わないが、ベレーグの残した評論に尽きると考える。多用してはならないのである。3.半音階的和声進行を好み、個々の旋律が簡明な音価を用い、対位法と循環形式を組み合わせるのが、フランクの特質とするならば、彼は音楽の最も魅力的な≪官能的旋律美≫を、そもそも創作する能力に欠けている。 彼の宗教音楽は、結論として、カトリック教会が連綿と築き上げた、教会旋法への冒涜であり、挑戦でもある。なぜならば、これらを統合すると、極端に言えば、グレゴリア聖歌を混声四部合唱でハモッて歌うようなものだから… にもかかわらず、教会のオルガニストとしての側面を持ち、宗教音楽…前奏曲、コラールとフーガとか、前奏曲、アリアと終曲、等々を作り出した彼の作品一覧の分類を、少なくとも変更すべきである。最低でもこれらの楽曲は、単にピアノ曲としての分類にとどめるべきである。これらの楽曲を、単純にピアノ曲として捉えるならば、斬新で響きの壮大な魅力ある作品だと、再評価できるからである。 たけみは、フランクの書いた曲が決して嫌いではない。彼の作曲家としての位置づけや評価が誤っていると考える。これが結論である。生涯を敬虔な信者としての姿勢を貫き通した、アントン・ブルックナーとはあまりにもスタンスが異なるのである。※資料I,II,IIIには、他人の著作物からの自由な引用が、部分的に含まれています。自身が考察するための資料としての引用にとどめておりますので、何卒許容下さるようお願い申し上げます。※アップ作業中に、雷による停電が発生したために、同時に複数の当該日記がアップされたり、混乱が発生しました。そのような事情に基づくものですので、ご理解下さい。しかし、神の怒りに触れたのでしょうか・・・

2006年08月18日

-

プラハの奇跡†

今日は、チェコの大指揮者であったラファエル・クーベリックの没後10年の日です。彼のお墓参りにヴィシェフラード墓地まで出向き、ホテルに戻ると、妻がプレゼントをくれました。 なんと、かなり以前に発売されたクーベリックの切手でした。驚いて経過を尋ねました。以下は妻の説明です。 『プラハ中央郵便局で、日本宛郵便を出したあと、記念切手のことを聞くと、一階にあるのは最近発売のものだから、二階のアルヒーフコーナーに行ってみるように言われ、そこで再度質問すると、おお! ラスト・ワン! と言われ、陳列されていたウィンドウから、直接取出し、売ってくれた。過去に発売された記念切手は、二階に別コーナーがあり、在庫があれば売ってくれる制度のようだが、一階に銀行併設のためか、警備がきわめて厳しかったので、買えたのは神の恵みだと思うよ』 付記:妻は最後の一枚を買ったクーベリックの、没後10年の日であることは、全く知りませんでした。ホテルで切手を渡してくれた際に、切手を見ながら、あれ、1996年に亡くなったんだ。ちょうど十年だね! って、天真爛漫に言ったので† 最後の一枚かどうかは、真実は分かりませんが、神様の贈り物だと信じます†8月15日更新: 下の画像がその切手です。

2006年08月11日

-

江口玲さんのコンサート☆

友人(のつもり)である、江口玲さんのリサイタルに行きました。(19時開演、浜離宮朝日ホール) フランス物と言いつつ、最後はホロヴィッツでビシッと締めてくれました。流石でした。 聴衆を純粋な意味で楽しませてくれる、貴重なピアニストであると信じております。 取り巻きの美女軍団(みなさま多分日本人ですが…)たちと、一緒に写真にも納まってきました。 口の悪い連中が、「横綱たけみ&体型が近づきつつある玲氏」などと冷やかしておりました、いくらなんでも江口氏とは、まだまだ二周りは違いますので、彼が少々気の毒でした。 また、彼のご両親ともゆっくりとお話ができました。とても有意義なリサイタルでした。 今日はようやくの帰宅ですので、また明日に…

2006年07月04日

-

長富彩ピアノコンサートを聴く

前半の一部分だけ(シューベルトの即興曲作品90全曲)ですが、評論をアップしました。こちらです。続きは明日以後に…追記(3日):本日、ワルトシュタインソナタの評論を追加しました。シューベルトに引き続き書いておりますので、同じ箇所(上記の、この日記内リンク)からご覧下さい。

2006年07月02日

-

岩城宏之氏逝去

覚悟していたものが、ついに訪れました。すでに危篤であられることを、内々に聞き及んではおりましたが、痛恨の極みです。 たけみは、彼の音楽性とか、演奏そのものに関しては、必ずしも好きだったとは言えません。しかし、彼の≪人となり≫に強い敬意を抱いてきた一人です。 『男のためのヤセる本』だとか、 メルボルンでの、春の祭典の事件(暗譜ぶっ飛び)だとか、忘れがたいものがあります。 心からご冥福をお祈り申し上げます。 たけみにとって、彼の最後の生演奏は、ショスタコーヴィチの≪森の歌≫(原歌詞版)でした。なんとまぁ…岩城宏之、武満徹、黒澤明 この3名は、都内文京区内の旧制中学校(京華中学校)の同級生でもあります。たけみは、兵庫から東京に上京し、高校受験をする際に、実は上記の高等学校(京華高等学校)を受験しました。たけみのこの高校受験は、『3名の出身校であること』のみが志望動機でした。結果的にはご縁がありませんでしたが、古き良き思い出の一つです。 ところで話題が変わりますが、本日午前0時過ぎに、アクセスカウンターが100,000を踏みました。 みなさまのご厚意に感謝を捧げます。以上、仕事場より、寝食を惜しみ寸暇を盗んで書き込みました。書かずにはおれない出来事でしたので…

2006年06月13日

-

掲示板等で荒らされた場合の知られざる対処法

掲示板とかで荒らされることが多い昨今ですが、その対処法で有名なのは管理人に対する≪削除依頼≫であろうと思います。 しかし、これはあまり上手く機能しておりません。そこで、昨年から、法務省人権擁護機関が、プロバイダーに直接削除依頼を出せるようになっているのです。 あまり知られていないこの方法に関しての、導入直前の国会での質問と回答を、ここに転載して掲載することにします。********************平成十六年八月五日提出質問第四五号 法務省によるプロバイダー等への情報削除要請に関する質問主意書提出者 島 聡 インターネット上に少年事件の写真や実名などの人権侵害情報が掲載される事案が相次いでいる。プロバイダー事業者の三団体は、法務省と協議の上、今後は法務省が直接プロバイダーに削除を依頼できるよう「プロバイダー責任制限法」のガイドラインを一部改正する案を提示した。 新しいガイドラインの案では、ネット上に人権侵害の書き込みなどが見つかった場合に、法務省人権擁護機関等が被害者本人に代わって、書き込みを中継するプロバイダーに公文書で削除を要請し、それを受けてプロバイダーは削除の可否を判断するとしている。 続発するネット上における人権侵害への対処として、こうしたルール作りは必要であると考えるが、行政による削除要請が濫用されれば、表現の自由を脅かす危険性もある。運用にあたっては、削除要請の範囲を明確にすることが必要である。 また、実効性を確保する観点から、海外のプロバイダーや三団体に加盟しないプロバイダーへの対策も必要である。これらの点につき、以下質問する。一 以下の例について、法務省人権擁護機関による削除要請の対象となる可能性があるか否か質問する。明確にお示しいただきたい。 1 平成十二年九月の東海豪雨の際、名古屋市周辺の被災地を「被差別部落」と中傷する書き込みがされた。このように、個人ではなく地域を中傷する書き込みがされる事例はどうか。 2 平成十四年八月頃、高知県佐川町のホームページ内の掲示板に、町長選挙に関係することなどで町長を中傷する文章が掲載され、書き込んだ男が名誉毀損で逮捕された。このように公職にあるものが中傷される事例はどうか。 3 平成十五年十月、長野県駒ヶ根市の市長と思わせる人物が裸の女性と一緒にいる画像がインターネットの掲示板に掲載される事件が起こった。このように、公職にある者の私的な生活を暴き中傷するような事例はどうか。 4 平成十五年七月から九月にかけて、徳島県阿南市の市長に立候補を予定している前衆議院議員が、大手インターネット掲示板に長男を中傷する書き込みをされる事件があった。このように公人本人ではなく、その親族等を中傷する書き込みがなされる事例はどうか。 5 平成十五年の衆議院議員選挙で奈良一区から立候補し落選した候補は、第三者が運営するホームページ上の掲示板で人格を否定する多数の書き込みをされた。しかし、公職選挙法の規定により文書図画違反の恐れがあるため、反論を掲載することが一切できなかった。このように選挙の候補者について、選挙期間中に中傷の書き込みがされる事例はどうか。二 法務省人権擁護機関等がプロバイダーに削除を要請するのは、被害者から当局に申告があった場合を想定していると聞く。しかし、膨大な数の掲示板が存在するネット上で被害者が自ら被害を発見できる可能性は極めて小さい。法務省は被害者本人ではない第三者から指摘があった場合でも、プロバイダーに削除を要請する可能性はあるか。三 二について、人権を侵害する違法な書き込みを発見するために、法務省人権擁護機関等がインターネットの掲示板を定期的に監視する仕組みの導入を検討する可能性はあるか。四 海外のプロバイダーや三団体に加盟しないプロバイダーが開設する掲示板の場合、今回の枠組みでは削除要請をすることは不可能であるが、そうした掲示板に人権を侵害する書き込みがなされた場合は、今後どのように対処していくお考えか。 右質問する。********************平成十六年八月十一日受領答弁第四五号内閣衆質一六〇第四五号内閣総理大臣 小泉純一郎衆議院議員島聡君提出法務省によるプロバイダー等への情報削除要請に関する質問に対する答弁書一について 法務省人権擁護機関(法務局長、地方法務局長又は法務省人権擁護局長をいう。以下同じ。)においては、インターネット上のホームページ、電子掲示板等に掲載された情報(以下「インターネット情報」という。)が人権を侵害している場合、人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第十三条第一号の規定に基づき、被害者に対し、当該インターネット情報の削除をプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に依頼する方法を教示したり、同規程第十四条第一項第一号の規定に基づき、プロバイダ等に対し、当該インターネット情報の削除の要請(以下「削除要請」という。)を行うなどして対処しているところである。 法務省人権擁護機関が削除要請を行うか否かについては、法務局、地方法務局又は法務省人権擁護局による調査の結果を踏まえて、それぞれの事案ごとに個別具体的に判断されるものであり、御指摘の各事例に関してお答えすることは困難であるが、一般論として答弁する。 なお、御指摘のように、電気通信事業者の団体等によって構成されるプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が平成十六年七月三十日に公表し、意見募集を開始した「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の改定案(以下「新ガイドライン案」という。)は、法務省人権擁護機関が行う削除要請のうち、特定の者に対する名誉毀損又はプライバシー侵害を生じさせるインターネット情報につき、一定の様式に基づいて行うものに対するプロバイダ等の側の対応指針を示したものであると承知している。 お尋ねの一の1に関して申し上げると、法務局、地方法務局又は法務省人権擁護局による調査の結果、特定の地域を中傷するインターネット情報が、その地域に居住する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で掲載されており、当該インターネット情報を放置することにより、不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発するおそれがあることが明白であると認められる場合には、法務省人権擁護機関が行う削除要請の対象となる可能性がある。なお、当該インターネット情報は、一般的には、新ガイドライン案が示している特定の者に対する名誉毀損又はプライバシー侵害を生じさせるインターネット情報には含まれないものと思われるが、新ガイドライン案は、従来から法務省人権擁護機関が実施してきている削除要請を妨げるものではないと考えている。 お尋ねの一の2から5までに関して申し上げると、名誉毀損の不法行為については、問題とされる表現行為が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば成立し得る(最高裁判所平成九年五月二十七日第三小法廷判決、民集五十一巻五号二千二十四頁)が、その行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立せず、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には、故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁判所昭和四十一年六月二十三日第一小法廷判決、民集二十巻五号千百十八頁)と解される。 また、プライバシー侵害の不法行為については、私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあり、かつ、一般人の感受性を基準にして当該個人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められ、一般の人々にいまだ知られていない情報については、これをみだりに公開されない法的利益がある(東京地方裁判所昭和三十九年九月二十八日判決、判例時報三百八十五号十二頁)と考えられ、その情報を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に、これをみだりに公表する行為について不法行為が成立する(最高裁判所平成十五年三月十四日第二小法廷判決、民集五十七巻三号二百二十九頁)と解される。 右に示した判例等に照らして、インターネット情報の掲載が、法務局、地方法務局又は法務省人権擁護局による調査の結果、名誉毀損又はプライバシー侵害と認められ、かつ、当該被害者が自ら被害の回復及び被害の拡大の予防を図ることが諸般の事情を総合考慮して困難と認められる場合には、法務省人権擁護機関が行う削除要請の対象となる可能性がある。二について お尋ねのように、被害者本人ではない第三者からインターネット情報の掲載について、人権侵害であるとの指摘があった場合についても、法務省人権擁護機関において、削除要請を行う可能性がある。三について お尋ねのような仕組みの導入を検討することは考えていない。四について 法務省人権擁護機関においては、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会を構成する団体に属さないプロバイダ等においても、新ガイドライン案に示された指針に基づいた対応がとられることを期待しているが、そのようなプロバイダ等に対しても、必要に応じ、適切な方法による削除要請を行ってまいりたい。なお、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会は、同協議会を構成する団体に属さないプロバイダ等であっても、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に対応する自主ルールを定めるに当たり、同協議会が策定するガイドラインを参考にしていただきたいとの意向を示しているものと承知している。 また、海外のプロバイダ等については、法務省人権擁護機関において、削除要請を行うことが困難であるが、人権侵害を生じさせるインターネット情報に対する実効性のある対応方法について検討してまいりたい。******************** 今日は、意外に知られていない情報を、お知らせしました。

2006年05月28日

-

今夏の旅行予定

たけみのストレスはそろそろ限界に近づきました。実は≪菜食主義者≫であるたけみは、ストレス発散の仕方が少々下手くそなのです。 そこでたけみは、今年も夏にオイローパ(欧州)へ脱出することにしました。海外にでも逃亡しない限り、365日24時間働き蜂で生涯を終えかねませんので、まさに逃避行(飛行?)です。 今年は、昨年の経験を生かし、すべてのホテルも航空機も、個人の努力で入手することにしました。ほぼ全体の状況が決まってきましたので、ささやかに公開しておきますね。それにしても、昨年の9日間(旅行代理店に依頼)と、今年の14日間(すべて個人で奮闘)の、旅行本体費用がほとんど同額なのには驚きました。 8月01日 成田→ウィーン(オーストリア航空直行便)、ウィーン泊8月02日 ウィーン→ザルツブルグ(鉄道)、ザルツブルグ泊8月03日 ザルツブルグ8月04日 ザルツブルグ8月05日 ザルツブルグ→インスブルック(鉄道)、インスブルック泊8月06日 インスブルック(チロル地方の山に登頂予定…頂上近くまで交通網あり)8月07日 インスブルック→ヴェローナ経由→ヴェニス(国際鉄道…チロル越え)、ヴェニス泊8月08日 ヴェニス8月09日 ヴェニス→プラハ(直行便…チェコ航空)、プラハ泊8月10日 プラハ8月11日 プラハ→ブダペスト(国際鉄道)、ブダペスト泊8月12日 ブダペスト8月13日 ブダペスト→ウィーン(オーストリア航空)、ウィーンを午後発8月14日 成田着(オーストリア航空直行便) まだ、押えていないチケットは、ヴェニス→プラハ便と、鉄道のみで、ホテルはすべて支払いも終えましたので、ゼッタイに日本から逃避行します。 デブで暑がりのたけみですが、日本よりは10度近く低いので、少しは凌げそうです。 ちなみに、8月3日のザルツブルグ祝祭大劇場は、モーツァルトの『コシ・ファン・トゥッテ』。 4日は、モーツァルトの『魔笛』が演目となっております。この日は、別のホールで、『フィガロの結婚』も同時に上演されます(ただし1時間違いなので、両方は見れません)。 モーツァルトイヤーの白眉となる日程だと考えて、少々ムリをしました。

2006年04月17日

-

キーシン・リサイタル

今夜はエフゲニー・キーシンのリサイタルでした。ミューザ川崎シンフォニーホール(午後7時開演)で来日初日の公演でした。 前半:ベートーヴェン『ピアノソナタ第3番』作品2-3ベートーヴェン『ピアノソナタ第26番』作品81a≪告別≫後半:ショパン『スケルツォ』全4曲アンコール:シマノフスキ『エチュード』作品4-3ショパン『練習曲』作品10-4リスト『ハンガリー狂詩曲第10番』ショパン『ワルツ』作品64-2ベートーヴェン『コントルダンス』ブラームス『ワルツ第15番』ショパン『ワルツ』作品64-1≪子犬≫バッハ『シチリアーノ』以上の八曲でした。 1階C8列24番の良い席でした。 前半は、雨のためか、ピアノが若干鳴らず響かず、キーシンも苦労していましたが、休憩中に調律が行われ、後半はきちんと響く状態になっていました。調律の大事さも教えられたように感じました。 それにしても、アンコールが1時間も続く形のコンサートは、現代では珍しいと思います。デビューして20年以上経つキーシンですが、まだ30代前半の若さならではの、パフォーマンスもあり、結果的に前半の不満はあったものの、総合的には大変満足した一日となりました。

2006年04月12日

-

マタイ受難曲を聴いて来ました♪

鈴 木 雅 明 指揮バッハ・コレギウム・ジャパンによるJ.S.バッハ作曲≪マタイ受難曲(初期稿)≫(全曲)ミューザ川崎シンフォニーホール(1階6列14番)午後6時~を聴きました。 この曲を、史上最大の最高の宗教音楽だとたけみは思っていますし、信じています。そして、いつかは歌ってみたいのです。しかも、今日は、アルト・パート(2名)がともに『カウンターテノール(ドイツ人と日本人)』でして、元来はカストラートが歌ったであろう、実体に近い形での全曲演奏会でした。圧倒されました。感動とかと言うレベルではなく、まさに聴衆として興奮していました。前述のように、この曲のアルト1のパートを歌いたいと考えているたけみは、いつも持ち歩くカバンの中に、ペーテルス版のこの曲(全曲)のフルスコアを入れて歩いております。実は、子どものころは≪ボーイソプラノ≫その後は≪カウンターテノール≫の経験があるたけみは、本気で≪カストラート≫になれたら良いなとあこがれた過去まで持っているのです(苦笑) 問題は、この曲を歌うためには、たけみは現時点でもあまりにも『おこちゃま』であることです。どうも、今日の感動は、訳も分からないまま感動したに等しかったようで、この曲への深いアプローチのための大前提としての、深いキリスト教理解と、その精神の受容、さらには、バッハのポリフォニーの世界の深い理解…そして深いレベルでの音楽性…あと200年くらいかかるかも(爆) だけど、本当に感動しました。涙しました。 PS.バッハのクラヴィーア曲は苦手ですが、もともと、4大宗教曲やカンタータは大好きです。

2006年04月08日

-

エイプリルフールとは?

今日はエイプリルフールですね。なぜ今日は嘘をついても許されるのでしょうか? 諸説あるようですが、たけみが昔、学校で宗教の時間に習ったことをお話しましょう。神父さんによる授業(1単位認定)ですから、まさか意図的に嘘をつかれてはいないと思います。このお話が、少なくとも一つの説であることには間違いないと思います。 このエイプリルフールの原点は旧約聖書創世記8章6-9に根拠があるとのことです。これは、要するに有名なノアの箱舟のお話でして、洪水が収まったころに陸地を探すためにハトを飛ばすのですが、徒労に終わったお話の書かれている人口に膾炙した部分ですね。興味のある方は、直接旧約聖書を紐解いてくださいませ。すみませんが、なぜか現在たけみの手元にある旧約聖書は、フランス語版と英語版の2点しか無いのです??? そこから転じて、元来エイプリルフールとは、イエズス・キリスト(カトリック表記)の受難を表す日でもあるようです。これは、有名な単語である passion(受難)から派生した単語の一つに poisson(魚)があるのですが(いずれもフランス語)、欧州では4月に泳ぐ姿を見ることはあり得ない、そんなことを逆転用したようですね。 結局、エイプリルフールで遊ぶ習慣を持っている方は、キリスト教の信心が深い方々であろうと思われます。日本でエイプリルフールに嘘をつく習慣が、さして広がらないのは、前述のように、キリスト教受容と深く関連しているからかも知れませんね。 そうなってきますと、4月1日に嘘をつくことは、実は結構勇気のいることかも知れませんね(笑)

2006年04月01日

-

楽譜の版による異同(第1回)

ショパンの24のプレリュードの楽譜を使用して、伝統的なパデレフスキ版と、最新のエキエル版の異同を、1曲ごとに詳細に検討してみようと思います。 今日は第1番です。Eはエキエル版、Pはパデレフスキ版を表します。第1小節: 右手のスラーが1つ(E)、2つ(P)第4小節: 全小節ペダルの指示(E)、ペダルは32小節までsimile指示(P)第16~17小節:17小節右手にstretto表示(E)、stretto表示は16小節後半に(P)第21小節:第1小節と同じ指摘が一つと、パデレフスキ版のみに(ff)との指示があること第22小節:パデレフスキ版のみに(dim)の指示がある第24小節:第1小節&第21小節と同じ右手のスラーの異同第27小節:第1小節&第21小節&第24小節と同様、右手のスラーの異同第33小節:パデレフスキ版のみに(pp)の指示がある ちなみに、自筆譜のファクシミリを見ますと、すべて、エキエル版と同じでした。エキエル版編集方針の大前提が見えてきましたね。 第24回まで、不定期に連載する予定です。お楽しみに(なんないか…)♪

2006年03月14日

-

ワルシャワの覇者というDVDをご存知ですか?

ポーランドのテレビ局が制作し、日本では学研から2001年に出された、31枚におよぶ大きなシリーズです。1927‐1995年のショパン国際ピアノコンクールの歴史を綴った映像集です。元来の定価は30万円台でして、とても手が出せませんでしたが、最近は15万円程度で割引販売されている模様ですので、依然として高いですが、若干は入手し易くなったかと存じます。 この中の第7巻は、1980年第10回コンクールの際に起きた、ポゴレリチ事件に関する、審査員を途中で辞退し帰国した、ニキタ・マガロフ、マルタ・アルゲリッチ、パウル・バドゥラ=スコダの3名へのテレビ局のインタビューが全編まるごと収められています。 彼らの主張は、必ずしもポゴレリチが1位であるべきだとは、主張しておりませんでした。この点は日本でなされた報道と、微妙に異なった印象を受けました。 主たる審査員辞退の理由は、ほぼ以下の2点です。1.第2次予選までは人数も多いし、各審査員の得点の合計で決するのはある程度仕方がない。2.しかし、人数が少なくなる第3次予選では、一部審査員の陰謀で、ある参加者を失格させることが可能な、得点の単純合計で判定すべきでない。 コンクールでは、往々にして誰が見ても本選に進出する第一グループと、一部の審査員が強く推す第二グループ、そして一応の得点を挙げるに留まる第三グループに分かれるが、各審査員が25点満点の持ち点で採点し、得点を合計するシステムですと、例えば審査員が10名だとしますと、第一グループはほとんどの審査員が22点平均(合計220点)の得点を与え、当然本選に進みます。第三のグループはほとんどの審査員が18点程度(合計180点)の得点に留まります。さて、どうもポゴレリチの場合は、第1次予選から激論が交わされていたためでしょう、6名程度の彼を推す審査員は24点平均(トップと評価)の高い得点を与えましたが、残りの4名程度が、非常識に近い極めて低い得点(5点程度)しか与えず、結果的に24×6+5×4=164点となり、第三グループの参加者よりも合計得点が下回り、予選落ちとなった模様なのですね。(実際の審査員はもう少し大人数です。ここで書かせて頂いた説明は、いわゆるシミュレーションに過ぎません。実態の得点ではありませんので、念のため) ここで3名の審査員は、全員がポゴレリチの予選段階での落選を非難して、審査員を降りたわけなのですが、三者三様の言葉を残した部分があります。まず、アルゲリッチは『不正審査の結果、ポゴレリチは落とされた』と発言し、バドゥラ=スコダは『審査方法が公平な制度ではなかったので、今後もっと公平な審査制度に変えなければならない』と発言し、そしてマガロフは『ポゴレリチには、少なくとも協奏曲を弾く権利を与えるべきであり、会場内のワルシャワ市民の意見も無視し得ない』…こんな風な感覚での話でした。閑話休題: このDVDを見て思い出したのは、仲道郁代さんが、高校3年のときの日本音楽コンクール(旧NHK=毎日音楽コンクール…通称≪毎コン≫)本選です。彼女は、ショパンコンクールとはまったく異なった採点方式にもかかわらず、本選で単なる『入選』となってしまいました。彼女は審査員11名中5名の1位票(最多数)を得ましたが、過半数ではないために決選投票が行われ、5対6で敗れました。つまり彼女以外の参加者が1位であると投票した全員が、決選投票で仲道さんを外したのです。 続いて、第2位の投票が行われました。仲道さんはまたも5票で最多数でしたが、決選投票の結果、敗れました。同様に3位決定の場合も決選投票で敗れました。結果として、彼女は11名中5名の審査員が1位に推しているにもかかわらず、3位までに入れなかった(入賞できなかった)のです。当時の採点方式と、採点結果は、主催者である毎日新聞に掲載されております。 その結果、翌年から採点方式が変更となり(25点満点の各審査員の得点の単純合計!!!)国内で最も権威あるコンクールの公平性が、一応担保されるようになったのです。※ちなみに、彼女は翌年再挑戦し、みごと第1位に輝きました。同時に増沢健美(ますざわ・たけみ)賞も受賞しました。 コンクールとは、元来このようなものなのかも知れません。しかし、コンクールが若者に無意味であるとは思いません。それに向かっての集中的なレッスンとか、コンクールの場に集う、世界中の若人との交流とか、若者には他に代えがたいものを多く得ることができると思います。順位が付けられるのは、むしろ聴衆へのサービスなのかも知れませんね。

2006年03月05日

-

今度は指揮者カルル・アンチェルのことを少々…

カルル・アンチェルはチェコの生んだ大指揮者である。 しかし、1968年の「プラハの春」事件で亡命し、カナダで不遇の生涯を終えた。最後に幸福な生涯を終えることができた、ラファエル・クーベリックなどとは異なる彼の人生は、本当に波乱万丈であった。 さて、話は2000年にさかのぼる。アンチェルの墓が、プラハのヴィシェフラード墓地にあり、彼は無事に埋葬されているとの情報をキャッチしたのである。 そこで、昨年8月5日、たけみの誕生日にヴィシェフラード墓地を訪れたのだが、確かに59番の番号にアンチェルの墓はあった。しかし、その胸像はなんと首から上がもぎ取られていたのである。なんという悲劇的な… 他の国家的音楽家とはあまりにも異なる、アンチェルの扱いに対し、もちろんカナダの地で人生を終えたことなどの問題はあるというものの、あまりもの出来事に言葉を呑んだ。 ところで、彼の多分最後の、スメタナ「わが祖国」の演奏もまた、あまりにも彼の人生を象徴するようなとんでもない録音である。これは1969年8月8日ボストン交響楽団を振ったものであるが、夏の野外ステージでの演奏であった。ボストン交響楽団が、夏にボストンポップスを編成し、野外ステージでも多くの演奏を行っていることはさておいて、なんとこの「わが祖国」は第3曲「シャルカ」の最後で雷鳴が轟きはじめ、第4曲「ボヘミアの牧場と森から」の途中からは「雷雨」の中での演奏となる。しかし、最後の第6曲「ブラニーク」まで演奏を無事に終えているが、この雷や豪雨の様子がはっきりと聞き取れるのである。 たとえば、グローフェの「グランドキャニオン」のディスクで、カンゼル指揮シンシナチポップスオーケストラ(テラークから発売)の演奏では、終曲の「豪雨」で、雷鳴の効果音を重ね録りしたトラックが、通常の演奏バージョンとともに別に収録されている。このような企画であるならば、時々は起こることであろう。 しかし、本物の雷雨の中で、アンチェルが演奏した「わが祖国」の録音(正規発売はされていない)はあまりにも悲劇的で、彼の天国での栄光を祈るばかりである。 旧東側の音楽家が、生涯を賭けて政治制度と闘った、その歴史の重みを後世のわれわれは決して忘れてはならないのだと、改めて思った次第である。 プラハやブダペストには、現在日本人留学生が溢れている。しかし、このような歴史の結果得た、自由と権利と、そして音楽三昧を肝に銘じつつ、今後も頑張りたいと念願している。自由を得ることはとても困難であり、幾多の悲劇を経て獲得したものである。しかし、自由を守る努力を、自由を享受している私たちは、どれだけ実行しているのであろう。今後も自由を継続し発展させるために、もう少し過去の歴史その他の事象を、見つめなおすときも偶にはあってしかるべきであると思うこのごろである。

2006年02月18日

-

ジョルジュ・シフラの晩年の録音

ジョルジュ・シフラの全盛期の録音が話題になっている。それも、リストよりもむしろショパンの練習曲集の録音で… さて、ここで、皆様にご紹介したいのは、彼の最晩年(1980年~1986年)の録音が、4枚のCDセットに収められていることである。Les Rendez-vous de Senlis このようなタイトルで、フランスEMIから、2003年に出されたセットである(7243 5 85340 2 3 EMI Music France 2003)。曲目一覧も解説書もフランス語のみでしか書かれていない、フランス国内盤であるが、もしも入手できるならばぜひ聴いてみて欲しいと思う。1枚目は古楽で、クープランやラモーなどの小品が並んでいる。最後はバッハ=ブゾーニのプレリュードとフーガBWV532である。2枚目はショパン&リストで、ショパンの夜想曲作品9-1、2、スケルツォ2番、練習曲作品10-3,4,5,10,12、華麗な変奏曲、次にリストのポロネーズ2番、超絶技巧練習曲10番、加えてサン=サーンスのワルツ形式の練習曲。3枚目はオール・リストで、メフィストワルツ1番、エステ荘の噴水、即興的ワルツ、ヴァルス・カプリス6番、伝説曲2番、超絶技巧練習曲12番、9番、それにユモレスク。4枚目はシューベルトの即興曲から2曲に、ブラームスのハンガリー舞曲(シフラによるソロ編曲)以上である。ここで、最近話題のショパンの練習曲のタイミングを記しておきたい。作品10-3…4分12秒作品10-4…2分11秒作品10-5…1分49秒作品10-10…2分35秒作品10-12…2分48秒ごらんのように、普通の演奏時間である。 ある評論家が、シフラの無惨な晩年を曝け出した、聴くに耐えない録音…このように評した。ある観点から見つめるとそうかもしれない。 しかし、たけみはこの最晩年のCD集を高く評価している。なぜならば、昔超絶技巧を売り物にし、一世を風靡したピアニストは、テクニックの衰えとともに、芸風を進化させない限り、消えてしまう運命にあった。そして、その最も典型例だと揶揄された、シフラもサーカスに比するしかないような超絶技巧を失った瞬間、ピアニストとしての魅力も失ってしまった。 みんながそのように思ったし、70年ころには事実、シフラは世界の一線からは退いていた。だけど、この演奏をシフラとは思わずに、既成観念を抜きに聴いて欲しい。そこからは、苦労人であったシフラの、深い年輪が刻まれた、深い音楽が鳴り響いているのだ。 レコード会社からも世界中のファンからも忘れ去られようとしていた最晩年に、こんな精神的に深い、シフラの人生を総決算するような音源が、合計で252分も残されていたことを知ったとき、たけみはシフラの墓前に首を垂れる者である。なんとすばらしい、老境のシフラの演奏であろうか… このCD集を入手することは現在でも可能なのであろうか? もしも可能であるなら…このように願って止まない。

2006年02月16日

-

たけみとショパンコンクール

ショパンコンクールにあこがれるようになったのは、いつからであっただろうか?何と、白状すると5歳にして、すでにこのコンクールにあこがれていた。1965年冬に開催されたショパンコンクールは、アルゲリッチが優勝し、中村紘子さんが4位に入賞した。中村さんは、このコンクールの時点が、演奏家としての頂点であった、との話も聞かれるものの、彼女の入賞は、5歳の少年の心に残る出来事になった。その中村さんが、たけみの当時住んでいる町に演奏にやってきた。幼稚園児のたけみは、彼女の演奏にあこがれ、そして彼女の仕草にあこがれた。演奏中にキャミの肩紐が切れて、あわてて、演奏を中断して袖に引っ込んだことまで覚えている(おいおい、ただ単に、お前はスケベだったのだろう、って声は無視します)。1970年のオールソンには2メートルに近い、恐るべき背の高さに驚き、一方で内田光子さんが、今なお破られない日本人最高位2位に入賞された。1975年は、ポーランドのクリスティアン・ツィメルマンが優勝したが、彼の演奏の神経質かつ線の細さになじめなかったことを覚えている。その反面2位になったディーナ・ヨッフェのおおらかな演奏に感動したものである。1980年は、ベトナム難民出身の、ダン・タイ・ソンが優勝をさらった。日本の海老さんが5位に入賞した。海老さんは、アルゲリッチの弟子であるが、国内での評価はそんなには高くなかったと記憶している。1985年はブーニン・シンドロームが巻き起こった。しかし、たけみはNHK特集を見て、感動したのは、むしろ3位のクシストフ・ヤヴウォンスキーや、4位の小山さん、5位のルイサダさんあたりであった。1990年と1995年は、ともに優勝者が出なかった。1995年2位のスルタノフの非業の死の報に関しては、冥福を祈るしかない。2000年はユン・ディ・リの独壇場であった。彼の新人類的パフォーマンスは、新しい時代を予感させるものがある。そして、2005年、ブレハッチ君は、たけみには今までで最も感動した、コンクール・ウィナーである。彼のちょっと「おちゃめでキュート」な演奏に嵌ったのである。まるで彼に恋をしたかのような、初々しい感動を、彼の演奏からは感じる日々である。ここで、1980年のポゴレリチ事件に関して書いておきたい。少なくとも彼は、コンクールに勝てる出場者ではなかったと断言する。私は、学研から出た、ショパンコンクールの歴史の中の1枚のDVD(ポゴレリチ事件で丸ごと1枚)を見て、そのように確信した。このDVDを見る限りでは、彼が自らトラブルメーカーとなって自爆したとしか思えない。少なくとも、彼を見て、ある種の不快感を、そのときのコンクール出場者は感じたに違いないと信じる。ただし、これは演奏自体の内容とかレベルの問題ではない。コンクール参加者に求められる、一般常識の問題であろう。従って、彼がコンクールに敗れたことは当然である。しかし、実力は認められたのであるから、彼に取ってもこれで差し障りは無かったのではないだろうか?最後に、日本で、ショパンコンクールが終了後、間もない時期に、コンクールライヴ録音が発売されるきっかけになったのは、1965年のコンクールである。中村さんのLPに続いて、アルゲリッチの来日時に、彼女のライヴも発売された。ところで、たけみの手元には、1枚のLPがある。これは、ワルシャワで、コンクール期間中に即席で作られるLPである。演奏の3日後には入手できたらしい。CDとは違って手間暇かかることを考えると脅威である。なぜか、このコンクールライヴのLPで、ワルシャワの会場で売られたラベルが白い、アルゲリッチの協奏曲のLPが、たけみの手元にあるのだ。このLPはたけみの宝物である。

2006年01月25日

全65件 (65件中 1-50件目)

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…

- (2025-10-26 11:00:38)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-