PR

X

フリーページ

DIYツール (日曜大工/ホビー)

画材・コミック用品・額縁

祭り用品・くみひも

写真

健康 チェック

再発をしない為に

体重測定

超ミネラル

生活習慣病

高血圧が諸悪の根源?自己診断に「誤」用心

薬草ウマブドウ

半身浴

何故がんや糖尿病になるのか

健康知識はあなたを救う

壮絶なる生き様に感銘

千島学説がん考察

花粉症よさらば

遺伝子オンで生きる

免疫システム

目カラウロコ、健康ってすばらしい!

メタボリックシンドローム

ダイエット

健康過信チェック

健康歳時記

百見百聞健康開眼

シックハウス症候群

小児の糖尿病

ミネラルとは身体に必要な元素のこと

花粉情報

アロエベラで便秘解消

タバコは糖尿病には厳禁

喫煙者の危険性8倍 呼吸器の病気

正心調息法(腹式呼吸)

自在力

内臓脂肪を落とす方法

さらば認知症‼

認知症とは

道 毎日のことば 松下語録

童謡、唱歌。虫の声

童謡唱歌2

春の七草

稲村の火

公民館是非論

一歩ずつ

月日と土の恩

役の行者

原作無視したドラマ「坂の上の雲」

東京五輪と起承転結と思い出

想いだした「君の名は」

モグラの学校奮闘記

知らぬが仏、誤解が幸・監督修業

兵どもが夢の後

神と心

宇宙の根源的秩序

信仰覚書

信仰と心の安息

処世訓

死生観

地産地消

ホタルの学校

ホタルのいる川ってどんな川

竹酢液の扱いと問題点

ウランのお山はどこへ行く

ウランのお山は1日300万円

ウラン残土制裁金明日は1億円

解決ウラン残土問題

民営ならば

ウラン残土搬出終了とは

ウラン残土搬出完了

ウラン爺さん 東善作氏

ある方面ウラン従事者の虚言に物申す

小鴨鉱山のウラン

縁は奇なもの後ろ髪引くもの

虚偽発言に苦言を呈す。

孫子の兵法 敗け戦は将軍の責任

孫子全十三篇

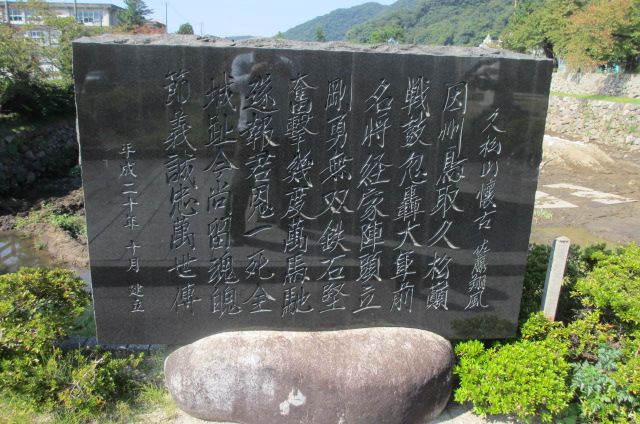

伯耆倉吉の里見忠義公

雄誉霊巌上人と伯耆倉吉の里見忠義

伯耆の真の里見忠義公伝説

雄誉霊厳上人開山の大雲寺と專称寺

なぜ里見忠義は房総を追われたのか

熾烈なり権力闘争のとばっちり里見忠義

因果応報 天は公平 本多家失墜

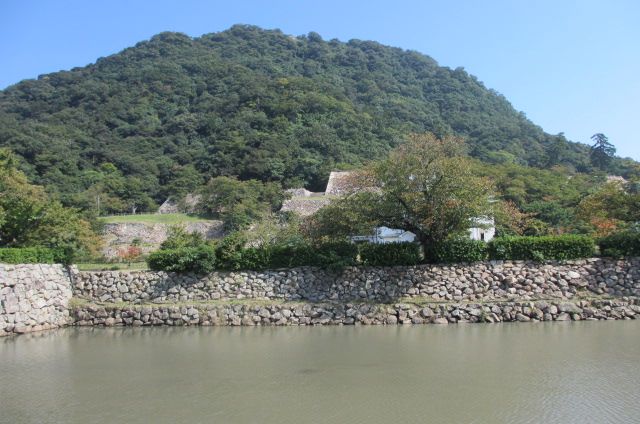

里見忠義が来た倉吉の地のまわりの伯耆事情

天神野の里見忠義

里見忠義を預かった伊木長門守忠貞一門の結束力

倉吉の里見ものがたり

南総里見八犬伝の犬士と珠文字

里見祭と南総里見八犬伝

伊木長門守と里見忠義400年

伊木半兵衛正春

伊木家の輝かしい系譜

里見忠義公 実と虚の400年前を偲ぶ

北野天満宮と里見忠義

池田家と初代伊木清兵衛忠次

池田光政は徳川家からは外様だった

幕府政策と里見氏の滅亡

伯耆路の里見行列と南総里見八犬伝

池田家と里見忠義とその後

里見屋敷の事 伯耆民談記

伯耆民談記 強力の正木大膳と矢田某

北条八幡宮奉納棟札

里見忠義の晩御飯

伯耆民談記 {松岡布政 里見屋敷の事}

暴れん坊将軍と光圀さんと里見忠義と伊木さん

毒饅頭事件をめぐる池田家騒動

伊木長門守忠貞公の最後

伯耆での 関東武者里見忠義公

マーフィー語録1

マーフィ語録 その2

マーフィ語録その3

マーフィ語録その4

マーフィ語録その5

マーフィ語録その6

マーフィ名言集その7

マーフィ名言集その8

マーフィ名言集その9

マーフィー名言集10

マーフィ語録11

マーフィ名言集12

マーフィ名言集13

八十路の追憶

汽車からダイブ

人間本質は80過ぎると修飾無理の感

守護神

栗はめば集---(わが母の記)

創立30周年を祝して

伯耆民談記 刀鍛冶の事 安綱

伯耆民談記 全訳 松岡布政著 音田忠男訳

湯関温泉、エグ芋の事

里見屋敷の事

北野天神

草幾山の事

伝説・鏡餅を飛び石にした話

由良台場

自分手政治

災害実録倉吉室戸台風

伯耆倉吉の見日町・鹿首村呑込む洪水

東伯耆の豪快 武信左五衛門と潤太郎の偉業

天神川・小鴨川の往時船運

鳥取地歌

見えないコロナウイルスが見せたもの、思い出させたもの

中村久子先生の一生

認知症

クタバレ!認知症

認知症の基礎知識

認知症になってあらわれる2つの症状

認知症の予防

親指を刺激すると脳が活性化?

句集 新緑の山紺碧の海

新緑の山 紺碧の空 (2)都呂々小学校転勤

2025年11月

2025年10月

2025年09月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年07月

2025年07月

📣楽天ブログトップ…

楽天ブログスタッフさん

『俺は海の若大将!… 俺は海の若大将さん

万病一元!血液をき… cos777さん

The serene sky serenskyさん

天 使 の 宝 箱 ☆RIKKO☆さん

『俺は海の若大将!… 俺は海の若大将さん

万病一元!血液をき… cos777さん

The serene sky serenskyさん

天 使 の 宝 箱 ☆RIKKO☆さん

カテゴリ: カテゴリ未分類

いつもここに来たら、立ち寄って参拝します。

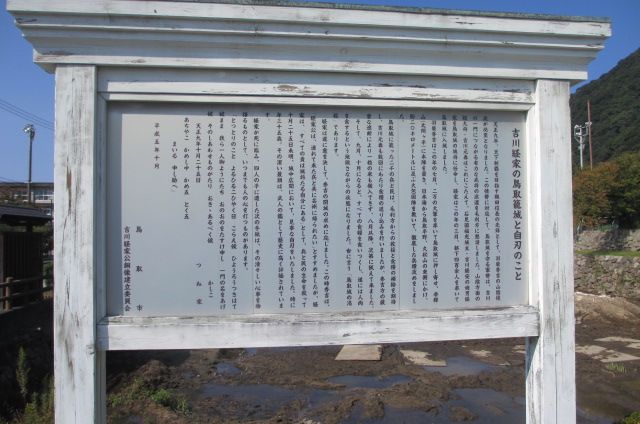

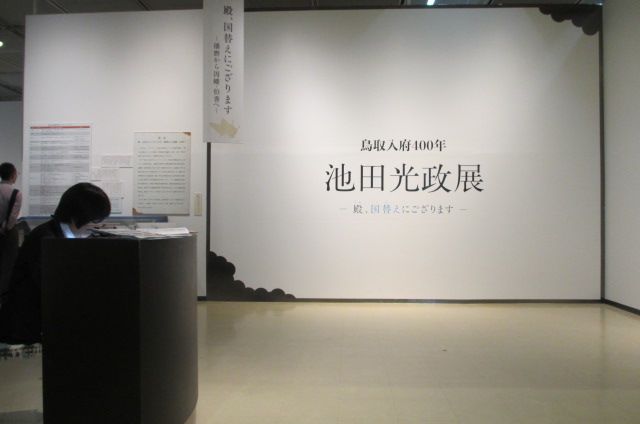

殿、国替えにございます。

やすみあけなのか、まばらな入場者で、ゆっくりと見学できました。

15年という短い時期、しかも領主が9歳という幼さ、黎明期の家臣団のご苦労は大変でしたでしょう。光政公が世に名をだされたのは岡山に国替えされてからのことです。展示資料も県外からのものが大半で鳥取市と県内のものは、3割ほどで、収集にご苦労があったことでしょう。

因幡と伯耆、性格が異なる國を領主は幼く、家老が分担統治できたことはあっぱれです。

忘れてならないのは、住民のすなおな協力性があったことです。

家臣団の成果は、頭首の成果ですので致し方ありませんが、個々の具体的な活動資料があったらよかったと思いますが、そんなものはないのでしょう。

池田の領主が9歳で、倉吉の担当家老は、6歳であれば、家老以外の家臣の活動があったわけですが、長門土手、二重土手、勝入寺(池田家始祖菩提)の実績のみの報告でした。里見忠義の扱いも至極簡単な扱いの記載でした。

神君家康を攻めて討ち死にした祖先を持つ池田家、融和策で家康の娘督姫を貰った輝政に、前妻の子、家康の孫と複雑な構成ができ、光政は神君とは関係ない系列です。鳥取在任後半で、豊臣秀頼の妻だった千姫(家忠の子)と本多忠刻の子、勝姫を正室にしています。しかも本多忠刻は、光政の後、姫路城を領した大名です。

光政は、勝姫との縁組をよしとしなかったようですが、疱瘡にかかり、勝姫が、他を寄せ付けず寝食忘れ介抱してくれたようで、それから親密になり、江戸には側室は一人もおかなかったといいます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2017年10月12日 01時52分29秒 コメントを書く

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.