2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011年03月の記事

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

さらにさらに続く

対処療法をとるにしても、現在の日本はいわば発見と治療の遅れから合併症を併発している状態そこで各診療科が一人の監督医師の元で、あるいはチームによる方針の協議の上でバランスを取った治療を進めなければならない。今の政府にはそれができているだろうか。いや出来ているとは思えない。まるで耳鼻咽喉科や眼科、皮膚科に産婦人科の医師まで総動員して何をやっているかと思えば全員で止血の包帯を巻いているようなものだ。 平時には先を読んで行動する人がほめられる。なのに、なぜか今、先を読んで行動する人たちは「落ち着きがない」などと揶揄や批難の対象となっている。何もこんなときまでみんなで横並びにならなくても良いと思うのだが。 日本史ブームの火付け役の一人として。もし乗り越えるころができれば、日本は大きくはないがとてつもなく強い国に生まれ変わると断言できる。それは歴史が証明している。ただし、乗り越えることができた過去のケースとはあまりに類似点が少ない。(むしろ逆が多い)そこが気がかりで歯がゆくてならない。補助金の資金はいずれ尽きる。こんなときだからこそ、限られた資金をどう使うかどこにどう配分するかはビジョンを持った上で計画的になされねばならない。幸い、被災地に関しては国があらゆる規制を臨時に解除し正確な情報さえ開示してくれえれば民間レベルでの協力が大いに期待できる。いつまでもビジョンを持たないで次から次へ起こる問題に対処療法的に補助しているとやがて助けてもらえた人たちと助けてもらえなかった人たちという新たな格差問題も生じるだろう。国は美談に酔っている場合ではない。パフォーマンスなどもってのほかだ。現場で命を懸けてる方々が目立てばいい。政治家も役人も目立つ必要はない。ただ、命を懸けてる人たち、命までは懸けてないけれど救援に勤しむ人たち誰も褒めてはくれないけれど黙々と経済活動を続け彼らが動けるだけの資金を稼いでくれる人たちこうした様々な人達がそれぞれに行っている仕事や努力が無にならないようそしてより機能的に生きるようビジョンを立て指揮監督するこれこそが司令塔に必要なことだ。もっとも今の政府によって建てられるビジョンにはあまり期待できないどころか却って日本を悪くする可能性も低くはないのだけれど。了

2011年03月24日

コメント(0)

-

さらに続く

一番よくないのは政策決定の権限を持つ為政者や責任者らが、自分自身、間接的とは言え、不自由の小さくない被災者の立場になってしまっていることだ。それでは冷静な判断は望めないし、ましてこの未曽有の国難に長期的なビジョンを持って対峙することなどできはしない。司令塔は一時的でよいから関西に移すべきだ。 もし首都圏を離れることに抵抗の多い政治家や官僚があまりに大勢いるのなら政府とは別に緊急組織を設立してでもだ。避難対象地域の拡大、災害による工場の閉鎖などに伴う失業者の増加ずさんな計画停電どれをとってみても対応が後手後手だ。見事と皮肉りたくなるくらいの対処療法。どれも痛みを自覚してからの検査た治療の開始だからどうにもならない。もはや日本は地震と津波による産業へのダメージ原発事故による信頼へのダメージ原発事故への対応のまずさから来た貿易国としての地位の下落せっかくすすめていた観光立国の実現性の急落数々の事情から既に日本は震災前の状態には戻れない。実は「復興」ではなく「再生」あるいは「新生」(かつて日本に存在した政党ではない)すなわち体質改善と生活習慣の改善が不可欠になってしまった。にもかかわらず対処療法では…。「

2011年03月24日

コメント(0)

-

対処療法は何故危険か 続き

重要なのはなさねばならない仕事の配分だ。住み分けと言ってもいい。役割分担と言い換えてもいい。日本の政治的経済的中心地である首都圏が被災しているからと言って、全国を首都圏にあわせてしまうと肝心のお金を稼ぎ、入院状態を継続させるのを支援する側が存在しなくなってしまう。 極力早急に出来る限り首都圏に依存せず西日本を機能させるように仕向けなくてはならない。重要な工場の代替確保や交通の麻痺を波及させないこと、物資の供給を過剰に偏らせることで、物資不足を全国レベルに拡散させないこと、西日本では首都圏の混乱・被災地の状況に関する報道を過剰に行わないこと。 このあたり、流石に中央政権では言い出しにくいだろうし在京キー局では実現は不可能だ。橋下知事の「大阪維新の会」とか「ミヤネ屋」とか(待てよ、あれは東京もネットしてるなあ)「たかじんのそこまで言って委員会」あたりで言い出してくれるとまさに文字通り非常に助かるのだが。続く

2011年03月24日

コメント(0)

-

国の対処療法的な震災への対応は何故危険か

かつて、ほんの一時だが本人が望まないにもかかわらずあの今をときめく池上先生の対抗馬にと(畏れ多い話だ)多くの出版社といくつかのテレビ局関係者から打診を受けた私がこの持論をすっきり説明しよう。「読むだけですっきりわかる政府の対応はなぜまずいか」はじめに肩書きもなんもない私の発言の価値を評価された上で読んでいただくことをおすすめする。2010年3月10日以降の私のこのブログでの提案それらがことごとく(後追いで)実施に移されている現状。少なくとも今の段階ではエライ評論家の方々の多くよりも予想は的中している。後出しジャンケンの評論など誰でもできる。納得してくださった方のみ先を読んでいただきたい。阪神淡路大震災からの復興が比較的早かったのは、国家の側が良い意味でも悪い意味でも震災を局地的な災害と捉えていたことが大きいのではないか。支援を受ける側(有事)と支援をする側(平時)の住み分けが機能していた。ところが今回は彼らの大半が居住し業を為す首都圏に被害が及んでいるせいか、むしろ逆を行っているような気がしてならない。それは報道にも言える。首都圏の計画停電を節電が首都圏の支援にならない(よって節電の意味が少ない)西日本で報道する意味があるのだろうか。不安感を伝染させ、混乱を助長するだけではなかろうか。被害地区が広範囲であるとは言え、被災を局地的なものと捉えたほうが復興は可能になるし早く達成できる。被災を日本全土的なものとして捉えてしまうと、支援を受ける側(有事)と支援をする側(平時)の住み分けができなくなる。そうなると支援をする側がそのうちにされる側になってしまい、復興は遅れるばかりでなく不可能になってしまう。被災を局地的と捉えることには「(短絡的な)人道的立場」をとる方々からの批判がありそうだが、次の喩えで考えて欲しい。支援が必要という意味で被災地および首都圏を入院している家族に支援する側にならねばならないという意味で西日本をそれを支える家族に喩えてみる。そうすると被災を局地的と捉えるという一見被災者をかえりみないようなことが現実には却って被災者の救済をすすめることがよりわかりやすくなる。治療自体の基本は医師や看護師のみなさんにお願いするしかない。(精神的なサポートももちろん必要だが)入院していない家族は、入院している家族の元へ、必要なものを外で買ってきたり、家から持ってきたりしたり、安心して入院治療を続けられるよう、手続きだの保険の申請だのや働いてお金を稼ぐこともしなくてはならない。家族が入院している家族を心配するあまりに退院まで全員病室を離れなかったとしたら共倒れになってしまうことは明らかだ。表面的に見ればもっとも入院している家族を気遣っているようにみえることが実は長期的・現実的には優しいことではないということをおわかりいただけることと思う。続く

2011年03月24日

コメント(0)

-

頼むから復興のビジョンを

そろそろ国は直接的な損害額や原発及び停電等に対する第一次間接的な損害額ばかりでなく被災地にあった部品工場の閉鎖の影響輸送路の不自由による影響職場の閉鎖に伴う職と稼ぐ手立てを失う人の増加日本からの輸入を控える外国の増加に伴う輸出額の減少被災地復興シフトに伴う不自由が発生させる非被災地の経済活動の悪化など数次の間接的被害まで含めた損害額を試算した方がいい。その上で対処療法的な補助金や特例ではなく大所に立ったビジョンに基づいた支援を始めるべきだ。一刻も早くそれを始めないと資金が尽きる。支援を受けられた者と受けることができなかった者間に合わなかった者こんなところにも格差が生じる。それは間違いなく人災だ。

2011年03月24日

コメント(0)

-

不思議

平時には先を読んで行動する人がほめられる。なのに、なぜか、今、先を読んで行動する人たちは「落ち着きがない」などと揶揄や批難の対象となっている。何もこんなときまでみんなで横並びにならなくても良いと思うのだが。みんなが一緒に被災地のために募金活動に励み計画?停電に協力し美談に酔う。それはそれ自体悪いことではない。けれど自発的に呼びかけられること無く自分自身の意思で主体的にそうなった人以外はちょっとした転機で一挙に反対側になだれ込む可能性が高い。「落ち着け」派が言うところのいわゆる「パニック」とはむしろ、その時に引き起こされるものだと思うのだが。

2011年03月24日

コメント(0)

-

驚いた

みんなの党から菅首相への要望http://www.your-party.jp/activity/2011/03/17/110317_youbou01.pdfここ数日、訪問してくださったいた方々にはおわかりだろう。これ、ここでぼくが提案していた内容そのままだよね。で、なんでそんなことを言うかというと別に自慢したいからじゃない。そうではなくて「遅い」と言いたいだけ。ぼくのような政治に関しては素人と呼ばれみなされる人間ですら13日の段階でこれと同じ内容を提案している。しかもご存知のように「まとめ」だの「具体的手順」まで。何度も言っているけれどいやしくもプロと呼ばれる人ならば先が読めなければならない。もう自治体も受け入れを整え宣言して動きが始まってからでは意味が無い。勝手な印象だけどみんなの党というのは比較的政策能力をウリにしていると思っていただけに軽いショック。「うわ、これは俺には思いつかないわ」って感心させられたら安心して自分の生活にのめりこめるのだが。(自衛隊の方々をはじめとして 現業系の方々に関しては 「うわ、これは絶対俺には無理、とプロの凄みと精神や覚悟の尊さと 力をまざまざと魅せつけられている。 ただただ感謝と敬意あるのみ。)

2011年03月19日

コメント(0)

-

週刊誌に、少し、ほっとする、が…

コンビニに週刊ポストと週刊現代があった。ほんの少しだけほっとした。というのもこれらは震災後に編集されている。震災後も取材・編集ができているのはわかってはいたが(仮にも私は月刊宝島に連載を持つ身。 さらに言えば、私の担当編集者はその編集長だったりする)印刷・製本・流通に関しては正直危ういと思っていた。だから週刊誌が首都圏外のうちの地元のコンビニに置いてあったことは眼に見える日本が機能している証拠の一部なのだ。もっとも内容については今のところ片方しか読んでいないがイマイチ。だって、寄稿者の名前からこんな内容じゃないか?と推測した通りそのままの内容でしかない。まあそれは編集の責任ではなくて寄稿した人たちや発言した人たちのせいでもあるけれど。はじめに結論ありきがみえみえ。平時なら意見が揺るがないのもありだけど。結局言いたいことが先にあってそこに都合のいい題材を集めて説得しようとしてるだけ。今回の震災の中で分析・法則化・予想をしている人があまりにも乏しい。ううむ。いかんいかん俺は療養すると決めたんだ。

2011年03月19日

コメント(0)

-

左目

提案を期待している方には申し訳ないが今回は自分自身のこと。数年前から老眼になってしまったのだが最近左目の視野に部分的な欠けが生じ直線がゆがんで見えるようになった。右目は正常なのだが左目の視力の低下があまりにひどく急遽眼科の診察を受けた。瞳孔をひらいて検査していただいた結果左目の奥に浮腫があることがわかった。原因は「ストレス」やはりそこか。活字中毒で趣味がドライブまさに目が生命線の私が視力を台なしにしてしまったとは。昨年は新刊が八冊。発行部数百万部超。私の手元から旅立っていった諭吉さん数千人。文字通り身体を削って国家にご奉公したことになる。目の方はとりあえず薬を投与し一ヶ月様子をみることになった。しかし原因がストレスとなると快癒は難しいかもしれない。目下の自分の最大のストレスを正直に語ればこの危急時にそしてここをどう切り抜けるかで今後数十年のこの国の国際的地位が代わってしまうという時期にせっかく私案を多く持ちながらそれを間接的にしか伝え得ないというところにある。こんなことになるのなら「俺の本業は執筆だから」などと気取らずもっとテレビの仕事設けておけばよかった。「自分からフォロワーを増やそうとするのはプロがやることじゃない」などと著書のプロフもツイッターIDを記載せずもちろん「フォロー・ミー祭り」にも参加せずブログでも二年前からツイッターやってること語らずなどとせず積極的にフォロワー増やしておけばよかった。政治家サンからの呼びかけにも顔出しておけばよかった。返す返すも悔やまれる。しかし今更悔やんでもしょうがない。幸い報道機関や官庁、力を持った企業のみなさんはアクセスしてくれているのでこんな場所で療養しながらひっそりと提案を続けることにしよう。被災地民の市町村単位での疎開も実現したしセンバツも開催が決まった。きっと首都圏からの一時移転や首都機能の部分移転も実現することだろう。(既に一足早く外資系企業がそれを達成してしまったのには 複雑な思いはあるが)

2011年03月19日

コメント(0)

-

メディアへお願い

私のサイトやブログにはメディアの方もよくご訪問くださっているのでこの場を借りてお願いをさせていただきたい。どうか、少しでいいから被災地や混乱する首都圏だけでなく平常の毅然とした経済活動・生活活動が行われている西日本を始めとした諸地域の様子を報道して欲しい。いまさら観光立国など果たせるとは思っていないが少なくとも日本全土が壊滅的状況にあるという海外からの誤解は解かねばならない。もちろん先方(海外メディア)もそんな絵を欲しがっていないことはよくわかる。下手に普通の生活ぶりを報道することが一部のヒステリックで過剰な反応を招く恐れも分る。が復興活動は基本的には税収で賄われる。日本にとって海外からの信頼を失うことは避けねばならない。強制鎖国状態に追い込まれることがあってはならない。嘘も脚色も必要ない。現実に西日本を始めとした諸地域では平時の生活が営まれているのだからただそれを報道すればいいだけのこと。せめて海外発信するときだけでも「しかし日本は縦に長く、今回の震災の被害を受けていない地域も 節電や交通機関の乱れもまったくない地域もたくさんあって むしろ全体としてはそうした地域が圧倒的に多いのです」と付け加えてくれるだけでいい。日本のために切に願う。

2011年03月18日

コメント(0)

-

センバツ中止の検討について 逆だよ

一端開催が決定された高校野球のセンバツ大会。しかしその後のスポーツイベントの相次ぐ中止に配慮してどうやら中止を検討しているとのこと。コレは違う。センバツの開催地は言うまでもなく甲子園球場すなわち震災の直接的及び第一次間接的被害にも遭遇していない西日本。センバツは原則デーゲームなので電力についても過剰な心配は要らない。というか、そもそも60Hz地帯なので仮に甲子園で節電してもその電力を関東や東北に送電することはほぼできない。もう既に忘れてしまった人も多いようだがセンバツはあの阪神淡路大震災のときも開催している。目と鼻の先、いや甲子園球場自体も被災したにもかかわらずだ。にもかかわらず中止にしたらますます危機感を抱かなくてもいい西日本の人々いや危機感を抱くことがかえって足をひっぱる(買い占めがそうだ)ことになる西日本の人々をさらに不安にさせる。もちろん被災地の人々にも娯楽は必要だ。とくに高校野球のファンにはお年寄りも多い。地方では人気のあるコンテンツだし(私は嫌いだが)あのお涙頂戴的な頑張ってます要素は大いに彼らを励ますことだろう。やったほうがいい、やるべきだ。もしどうしても被災した人々に気兼ねがあるのなら入場料収入を全額もしくは黒字分だけでも寄付すればいい。ほんとうは首都圏などはもう少し危機感を持って西日本はもう少し他人事でいてくれたほうがいいのだがどうも逆になってしまっている。被災した人々を救うことに直接手が回らない人たちは何もそのことに後ろめたさを感じる必要はないのだ。やすっぽいヒューマニズムは被災者を救わない。余計な遠慮のために日本経済がこれ以上沈下すれば非常時であることをこれ以上海外に知らしめ西日本でさえ通常の興行も機能しないとなってしまえばますます日本は強制鎖国の憂き目にあってしまう。もちろん節電等によって被災地に対して第一次間接的な支援ができる首都圏は別だが西日本ではむしろできるかぎり平然とした経済活動をすることこそが復興の期間を短くする。東北の分まで首都圏の分まで俺達が稼ぐから余計なことはしんぱいしないで自分と家族の健康と復興に専念してくれそれくらいの心づもりがいい。センバツはやったほうがいい。

2011年03月18日

コメント(0)

-

提案 資産凍結

政府はいまのうちにあの電力会社および福島第一原発のプラント設計及び施工業者の資産を凍結しておいたほうがいい。これは電力会社およびプラント業者の一般社員のためでもある。どのみち、落ち着いて(いつ落ち着くかわからないが)補償問題になったらこれらの会社は、補償しきれないのでほぼ国営化するしかない。それくらいは彼らは読んでいる。とするとそうなる前に経営陣は姑息な手段をとるかもしれない。確認しておくがこの人らは現場で文字通り命を削って貢献してくださっている方々とは別人だ。日本では小さな会社は事実上、会社の倒産イコール個人の破産にされてしまうが大きな会社は会社の倒産は経営陣の破産を意味しない。今のうちに退職金だのなんだの画策して責任を取るという形で退職し自分は責任を逃れ、なおかつちゃっかり個人の資産を増やすことも出来る。例によってやるなら今のうちだ。日本を国際的に二等国、いや三等国に貶めた責任者たちをおめおめと逃がしてはならない。(この措置をとるのに関わる政府や官僚は 被災地救済に携わあっている人とは管轄が違うから この措置をとるために救済が滞るということはないから安心して欲しい)

2011年03月18日

コメント(0)

-

ブログやツイッターの普及でよかったと思う意外なこと

震災からの復興についてはこれまでに散々語ってきたので過去の記事を見て欲しい。幸い、多くの自治体が被災民の受け入れを準備しまた疎開希望の方々に関しても徐々にそういう動きが公式に行われるようになりそうだ。ところできょうは別の話。もう少しくだけた話。既に気づいていらっしゃる方も多いかもしれないがぼくは、ブログやツイッターの普及に必ずしも手放しで好意的ではない。メディア・リテラシー本ではおそらく日本で最初にネットでの情報発信によって被害者ではなく加害者になってしまう可能性について分類追求してのが、このぼく。でも今回の震災でひとつ、ブログやツイッターが普及していてよかったと思ったことがあった。もちろん、ぼくが語るのだから月次な「連絡がとれた」なんてものじゃない。では何かと言うとそれは自己を客観視することで、若干ながらも冷静に振る舞えることに貢献したのではないかということ。どういうことか説明しよう。実は、ぼくがモノカキになってよかったと思うことがある。それは多少トホホなことがあってもそれをネタとして考えそのために擬似的に自己の客観化が出来、本来だったらふさぎこんでしまったり、どうしようもなくなってしまうような場合でも「少しでも」ネタ化することであたかも自分自身ではなく小説などの主人公のように眺め俯瞰しそのために策を施すことができるということだ。これ、ブログやツイッターでも同じことだと思う。言語化して文章として(ときには文章になってないのだが)打ち込む。それによって若干ながらも気が楽になる、どうすればよいかを考えられる、これは有事には大きな作用だろう。というわけで普段はどちらかというとブログやツイッターにかまけている人にはううむとうなってしまうのだが今はむしろ推奨する次第。

2011年03月17日

コメント(0)

-

まとめ 3 急ぐべき理由

「首都圏からの一時的官庁及び企業の計画的部分移転および疎開」を急ぐべき理由1どのみち現状では首都圏での十分な経済活動は期待できない。2電力不足などにより消耗や焦りがうまれる危険性。3今なら西日本はまだ体力・余裕がある(既に危機感からの買い占めは波及しつつあり)4悲しいことだが人はとてつもなく優しくもなれるがとてつもなく冷めやすくもある。現在は西日本の人々の多くが困った人々を救いたいいう気持ちでいっぱいだが首都圏の経済活動の停滞が波及し自分たちの生活に影響が出ると、そんな余裕はなくなってしまう可能性がある。5首都圏生活者の体力や気力に余裕がなくなってからでは遅い。6同じく一斉に動き始めてしまえばパニックになる。7原発への誤解から受け入れに拒否反応を示す人々が出てくることも予想される(今はまだそうした声はたまにしか聞かない)以上です。もちろん緊急時であるとはいえ、日本は社会主義ではありませんから、最後は本人および各組織の意思を尊重すべきです。しかし人の多さのために本来救う側に立つはずの首都圏が現状では「気持ちや行動とはうらはらに」脚を引っ張ってしまっているかもしれないという可能性は否定できません。いろいろ言いつつ、すべて杞憂で、一週間もしないうちに正常通りの経済活動が繰り広げられる可能性に期待をしています。ぼくの提案など鼻で笑われるような状況になれば、それが一番いいのですから。日本ガンガレ超ガンガレ、首都圏ガンガレ超ガンガレ、東北ガンガレ超ガンガレ。

2011年03月15日

コメント(0)

-

まとめ 2 具体的手順

首都圏からの官庁及び企業の計画的部分移転および疎開について:1早急に各自治体並びに経済団体を通じて、主に西日本における空きハコモノ・空きビル・空きテナント・空室・空きスペースの総量を把握する。 2官庁並びに企業に関して、A首都圏で営業を継続すべきもの、B首都圏以外の営業継続をすすめるもの、C首都圏での営業自粛が望ましいものに種分けする。3BおよびCに関して免税や補助支援などを決定し告知する。4移転を承諾した各組織および個人に移転及び疎開場所を割り当て斡旋する。5彼らのための移動手段を確保する。(たとえば東海道新幹線や東名高速で西へ向かう人に時間帯を区切って優先権を与える)6留守のオフィス・家屋などを巡回警護する。7残った人々は復旧に全力を注ぐ。8移転先・疎開先では現地の自治体・ボランティア・住民が積極的に彼らを支援受け入れる(場合によってはそのための条例や制度も)

2011年03月15日

コメント(0)

-

まとめ

日本(当然被災地の方々を含む)が元気を取り戻せるかどうかは、実は単純な不等式が成立するかどうかで決まるんです。「元気な人・働ける人・稼げる人>弱っている人・働けない人・稼ぐ手立てがない人」この不等式さえ維持出来れば日本は元気になることができます。そのためにも計画的移転・疎開を。 そうは言っても、個人レベルでは首都圏を離れる不安、身を寄せる場や職場の確保、その他あまりにも危惧すべきことがありすぎます。また周りが動かないうちは自分も動けません。逆に周りが動いてしまったらもはや殆どの人は移転先も移動するすべも持てない段階になっているでしょう。 数日前から提案し続けていますが何度でも提案します。国は被災地の救済や原発の危機回避を進めると同時に、首都機能の部分的移転・企業の一時的移転・首都圏在住者の計画的疎開の施策を進めたほうがいい。もちろんその手立てはあります。以下具体的に手順をお話します。

2011年03月15日

コメント(0)

-

再度の重要な提案 計画一時移転・疎開の推進 具体的施策

はっきり言ってぼくの住んでいるところでは驚くほど普通の生活がなされている。まあ、ガソリンやトイレットペーパー、一部食品など若干の買いだめは始まっているが。もう何度も書いたことなので要点をまとめる。被災地および首都圏からの一時的な官庁や企業の計画移転・および計画疎開をぼくはこの数日ずっと提案し続けている。余震や原発については言いたいこともないわけではないがプロの方々にお任せするとして心配なのは本来ほとんど被害を受けていないはずの首都圏の機能が麻痺状態にむかいつつあることだ。冷たいやつだとか非人道的だとか危機感を煽るなとかいう批難を受けることを恐れず、あえて語るけれど今後日本が復興できるか否か(もちろんそこには被災者の救済が含まれる)は経済力にかかっている。誰にでもわかるように言えば元気な人が一人いれば困った人を一人救うことができる。元気な人が二人なら困った人一人をよりたやすく救えるだろう。ところがこれが同一の数、あるいは逆転してしまうとどうにもならない。困った人の数と元気な人の数が逆転してしまうともはや救いようがないのだ。そうなってしまえば元気な人たちはどんどん消耗していく。そして自分自身が救いを求める側の存在になってしまう。当たり前の不等式だが重要なのでもう一度確認元気な人・働ける人・稼げる人>弱っている人・働けない人・稼ぐどころではない人この不等式は絶対に維持させ続けねばならない。そしてできれば右辺と左辺の差はより大きいほうがいい。だが、今の状態では本来救える側にまわるはずの首都圏の人々が通勤帰宅の困難だの買い占めだの計画停電だのでどんどん消耗してしまっている。東北の人たちを残りの日本人が救うことはできても首都圏の人まで他の地域で救おうとするのはさすがに無理がある。国が即刻実行しなくてはならないのは気力と体力のあるうちに首都圏の方々にそれを維持できるようにしてもらうことだ。そのためには首都圏の電力その他の供給によりかかる人の数を一時的に減らす必要がある。「そんなことできるのか」と思う人もいらっしゃるだろうが実はスペースは足りている。幸か不幸か日本ではこれまで土木イコール政治のようにあらゆるハコモノが作られてきた。地方では人口に不似合いな(というより不相応な)ハコモノは少なくない。さらにこれも幸か不幸かここ数年の不景気で空きビル・空きテナント・空室は大量に存在する。コレを活かすのは今しかない。

2011年03月15日

コメント(0)

-

再度の重要な提案 計画一時移転・疎開の推進

現在、首都機能はほぼ喪失している。官庁とメディアは比較的動いているようだが民間各社は通勤すらままならず公共交通機関のマヒ・道路の極端な混雑により事実上の開店休業状態を強いられている。しかし幸いなことにまだ首都圏で働く方々は冷静であり気力も体力も十分にお持ちの様子。やるなら早いほうがいい。人々がパニック状態に陥り、疲弊してからでは遅い。一部を除く西日本では被災地の方々はもちろんのこと首都圏の方々が驚くほどまったく平常通りの生活が送られている。これも幸いに日本は南北に長い。また不景気と少子化等の影響で現在西日本各地に屋内屋外を問わず多くの空きスペースが存在している。国は速やかに各自治体にそうした空きスペースの調査を命じそれらをとりまとめるべきだ。そして不自由を承知であるいは営業的な利益の損失を自主的に引き受ける企業や個人に関しては助成金なり補償なり、あるいはこういう事態なので税の優遇などを何らかの優遇措置を取り決め与え計画的な一時移転・一次疎開を推進すべきである。業務をA 首都圏において業務を継続して欲しいもの(飲食店・スーパー・ガソリンスタンドなど)B 首都圏以外で業務を継続して欲しいもの(首都圏以外でも業務が可能なもの)C 首都圏での業務を一時的に控えて欲しいもの(パチンコ店など)に分け、優遇措置も可能範囲で細かく設定し国の主導のもと、「人々が冷静かつ体力・気力があるうちに」取り組んで欲しい。繰り返すが西日本には驚くほど普通の生活が存在している。ボランティアや被災地の方々のために何かをしたいという人や企業もこの形式なら各々の近くに来られた方々に直接希望を伺って支援をすることが出来る。交通の不安も電気の心配もトイレの遠慮も余震への危惧も今のところ不要だ。娯楽さえ提供できるのでPTSDも避けることが出来かつ現地で働いてもらえば経済力を支えることができるので被災地および首都圏の復旧もより容易になる。原発での後手後手の対応のように出るに出られなくなってからでは遅い。

2011年03月14日

コメント(0)

-

昨日に引き続き重大な提案

混乱が起きる前に手を打ったほうがいい。現在の日本は大きく三地域に分けることが出来る。A 震災による大きな被害を受けた地域 宮城・福島・茨城・千葉の一部などB 震災自体の被害は大きくないが、影響が大きく通常の生活・経済活動が困難な地域 首都圏などC いまのところ通常の生活・経済活動に支障がない地域 西日本それぞれなすべきことが違う。Aにおいては、被害者の救助、住居喪失者の受け入れ、最低限のインフラの整備Bにおいては、計画停電初日の今日から数日を使い、計画停電下でどこまで生活・経済活動が可能かを見極める。その上で計画停電が続くことを想定し、それにあわせた運営施行マニュアルを作成、社員・学生に告知、周知徹底させる。Cにおいては、普段どおりの活動。自治体や経済団体を中心に空きスペース(屋内・屋外)の調査、被災民・一時的な疎開の希望者・首都圏でなくても業務が継続できる企業や団体の中で一時的移転を希望するところの受け入れ体制を整える。こういう事態なのだから、日本全体である程度の役割分担は不可欠。実は復旧には経済力が欠かせない。しかしそのメインとなるべく首都圏では計画停電等において通常の経済活動は期待できない。それどころか停電に対する過度の警戒のために様々な物資の流通が不足することが予想される。パニックになってからでは遅い。今なら日本人の誇るべき冷静で秩序だった行動が期待できる。速やかなシフトは速やかな調査によってもたらされる。国もしっかり役割分担を徹底させ危急の必要がない部署の人員は一時的に別部門にまわすべきだ。同時に西日本の国家機関、自治体との連携を密にし日本全土レベルでのシフトを本気で考慮、進める。東京電力の電力に依存する人の数、企業の数を極力一時的に減らす必要がある。増税などはもってのほかでむしろ一時的移転や休業を受け入れる企業には何らかの優遇措置を与えたほうがいい。もっとも首都圏の人にはぼくもかつてそうだったけど首都圏以外で生活することは考えられないくらいに思っている人は少なくない。だからまずは国が手本を見せなければならないのだが。

2011年03月14日

コメント(0)

-

疎開環境の整備を願う

何が出来るのか考えている。自分自身で、できることについては最低限交通インフラの復旧と行方不明者の救出作業が終わってからだと決めている。(今 善意で熱くなるのは悪くはないが 今はプロとオフィシャルの力が働くべきとき 我々に出来ることはそれを邪魔しないこと)で ここからは私にはできないことなのだが日本中にはこのところの不景気や人口減少等で空き校舎、空きビル、空きホテル、空きテーマパークなどが多く存在する。このうち西日本にあるものも少なくない。ここは思い切って国家でそれらを買いあげる、または借りるなどして被災者および首都圏(輪番停電地区)からの疎開の受け入れを行ってはどうか。余震が続いている場所よりは安心していただくことができるだろう。人の気持は様々だが、もしかしたら被災地から離れることで多少は精神的にも救いがあるかもしれない。「建物は怖い」ということであればテーマパークなどの敷地を利用して仮設テント村を設置して差し上げればいい。これは比較的安価で現実的でなおかつ真からの救いになるのではないか。ボランティアを志願している方々や何かしてあげたいと思う人もこれが実現されれば身近に疎開されてきた方々のためにお役に立つことも出来る。この提案が届けば良いのだが。

2011年03月13日

コメント(0)

-

個人用備忘録 4

この記述はあくまでも個人用の備忘録でありモノ書きとしての文章でもなければましてメディア・リテラシー等の専門家としての立場での発言でもないことを先に述べておく。5 あえて通常放送を希望したい現在地上波各局は一部の独立系U局を除いてはどの局も地震報道を続けている。これはこれでありがたいのだがどのみち、CMを流さないのならいっそのこと各局で役割を分担・持ち回りにして協力して仮想チャンネル分業ができないものか。具体的にはA 現地からの報道(まとめ 救出)B 余震あるいは原発問題などの報道C 子供向け通常放送D 成人・高齢者向け通常放送E 死傷者・安否確認などとする。不公平があるのでこれらを数時間おきで持ち回りで放送する。オリンピックや地デジキャンペーンでは局の枠を超えての強力・分担ができているのだから不可能ではないと思うのだが。特にCやDは重要だと思うのだ。実は我が家では私の仕事の性質上地上波を数局つけっぱなしの状態にしていた。ところがこれが大いに(不謹慎であることはお詫びする)滅入ってしまうのだ。私などは全くとは言わないが(取材旅行の中止など)今回の地震での被害は皆無と言っていい。にもかかわらずすっかり気持ちが落胆してしまい信じられないことに体力も若干消耗している。失望感や恐れが引き起こすストレスゆえなのだろう。直接的な被害に遭っていない私でさえそうなのだ。今後の復興に必要なのは被災していない人々、元気な人々の力だ。この力には経済力も含む。どうしても「これだけの犠牲者の方々、被害に遭っておられる方々がいるのに」という感情は捨てがたく、それは日本人の美徳ではあるのだが現実には元気でいられる人には元気でいてもらうことが状況的に元気でいられない人たちを助ける力になる。被災している人以外の人たちが意味のない擬似被災をしないためにもあえて通常の放送を実施する必要を感じる。特に子供これも我が家の話で恐縮だが地震の報道に子供たちも恐怖と落胆を感じ始めていた。きっと被災地などはこんなものじゃないだろう。ずっと育児の一端をになってきた立場で言えることだが子どもを励ますという行為は自分の疲労を一層増させる。被災地区だけでも子供用の番組を(もちろん内容の吟味・セレクトは不可欠)放送できないものか。避難生活にぐずったりむずかる子供はずっと減るだろうしそのことは大人の負担をかなり軽くする。子どもの笑顔に気力を奮い起こさせられる大人だっているだろう。こんなときに不謹慎なのではなくこんなときだからこそあえて子供向け放送をと切に願う。(もちろん成人についても同様だ、特に高齢者には)

2011年03月13日

コメント(0)

-

個人用備忘録 3

この記述はあくまでも個人用の備忘録でありモノ書きとしての文章でもなければましてメディア・リテラシー等の専門家としての立場での発言でもないことを先に述べておく。4 地上波等いわゆる「マスコミ」の再評価既に誰もが気づいていることだがこの数日、ほとんどの民放ではCMが一切流されていない。もちろんスポンサーがつかない(こんなときにCM流すことのリスクは大きい9という現実もあるのだが理由がどうであれCM無しでの報道に関する費用はテレビ局側の自腹であろう。このこと自体は評価すべきことだ。特にネットユーザーにはマスコミを「マスゴミ」と呼称し非難するむきがある。たしかに平時においてそう呼称されても仕方のないような商業主義等がおよぼす弊害や限界は小さくない。が今回に関してはマスコミのおかげで随分助けられているネットメディアですらその真偽の判定に「ソースは?」と来る。ソースすなわち情報発信源が重視されるのだがそれすなわちネットといえども純粋な一時的な情報発信は少なく「マスコミ」の報道を引用もしくは素材とした上での考察あるいは意見になっておりそれはつまり(少なくとも今の地震に関する報道においては)ネットメディアもマスコミあってこその状況が存在しているということだ。各局拝見してもこれを機会に自分の名を売ろう的なパフォーマンス的な報道も突飛なコメントも見られない。(むしろそれはネットを起点や背景にした評論家やジャーナリストに存在する)緊急時の報道ネットワークの力と本気になったときの彼らのプロフェッショナルとしての仕事に改めて敬意を表したい。

2011年03月13日

コメント(0)

-

個人用備忘録 2

この記述はあくまでも個人用の備忘録でありモノ書きとしての文章でもなければましてメディア・リテラシー等の専門家としての立場での発言でもないことを先に述べておく。2 伝言ダイヤル+スマートフォンでFacebookの組み合わせ子供や両親にスマートフォンを持たせることができるか使い方を熟知させられるかという問題はあるがどうもこの組み合わせが実際の安否確認には比較的有効な気がする。予備バッテリーを日頃から保持することも。3 行かない 送らない という選択肢「発信しない」という勇気も重要だと気がついたが同時に「行かない」「送らない」という選択肢も重要だと感じた。鉄道はもちろん道路網がズタズタ素人が出向いてできることなどおそらくないだろうあったとしても、専門家や自分自身がそこで生活活動をすることでかけてしまう負担を考えると差し引きがプラスになる可能性はかなり少ない。もう少し落ち着いてから(最低でも交通インフラがある程度復旧したら)ならばともかく現時点では「行かない」「送らない」というのが最善の選択肢であり、現地の被災者の方々はもちろん救出・復旧活動に携わっておられるプロフェッショナルの方々の足を引っ張らない、仕事を増やさないことにつながる。どうしても何もせずにはいられないというのであればしっかり体力を整え阪神淡路大震災の被災者の方々の言葉などから学び来るべき時期に備えるのがベストだろう。(往々にしてその頃には報道熱も冷めてしまっていて 尽力したいという人も減ってしまっているだろうから 余計にその力も役立つはずだ)

2011年03月13日

コメント(0)

-

個人用備忘録 1

この記述はあくまでも個人用の備忘録でありモノ書きとしての文章でもなければましてメディア・リテラシー等の専門家としての立場での発言でもないことを先に述べておく。1 思ったより使えないことがわかったツイッターこういうときこそツイッターだと思った。つけっぱなしにしておいた。当初こそ東京での帰宅困難な方むけの無料開放場所の告知など「おお、さすがにやるじゃないか、ツイッター」と感心したものだ。が少し時間がたったとき「あれ?これは違うんじゃないか」と。A 携帯等がつながらない中、ツイッターでは安否確認が出来る?自分のTLに関する限り、呼びかけは多かったが実際にこれができていたのをほとんど目にしていない。安否確認に関してはあくまでも東京近辺の人たちが中心で肝心の被災地での安否確認は目にできなかった。考えて見れば当然のことでこういう安否確認等ができるためには以下の前提が必要になる。あ:自分が電源もしくはバッテリーを確保し、さらに端末を維持しているい:電波がつながる状況にあるう:相手も同等の条件にあるえ:自分が発信した「とき」に相手もそれを見ているこれ、いわゆる知的地球外生命体と遭遇する確率うんぬんに似ているところがある。あ~え すべてをクリアするのは被災地では相当困難なのではなかろうか。特にツイッターの弱点としてTLがある。タイムラインとはまさに言い得て妙で情報量が多ければ多いほど取得源が豊富であればあるほどあっという間に情報は流れていく。自宅の仕事机の上で落ち着いた環境でノートPCのモニターで注視していてさえ見逃してしまうまして見極める時間などなく流れていくつぶやきこれを被災地でスマートフォンもしくはケータイでみていて有効な情報を取捨選択できるとは自分は思わない。「これは被災地の方に迷惑をかけない一番の方法は なんもツイートしないことなのでは」と思った。フォロワーを多く抱える評論家やジャーナリストを自称する人々が次々にRTするのを横目で見ながらそして彼らによるRTをさらに「拡散」する人々を見ながらそれでも真偽の確認できない情報の発信の一端となるのは避けねばならないと自らを戒めた。正解だったと思う。案の定、既に初日の夜には例の「とじこめられた助けて」やいくつかの無料開放場所が実際には開放されていなかったことがわかった。また数時間前の「拡散希望」が延々と垂れ流された結果その時間はもはや閉鎖されていたというパターンも少なくなかった。それから肝心の東北、特に仙台や福島からの発信あるいは受信を受けた旨のツイートがほとんどないことに気づかされ、危惧など様々な感情を抱くというのも残念ながらツイッターではなかなか見られなかった。意外にも2ちゃんではこれが意外に早く「ちょっとまて、仙台や福島からの書き込みがないのだが」的な指摘も多くそういった関係のスレも多く立っていた。私が見るところツイッターユーザーで特にスマートフォン経由の方々には自分たちは「情弱」ではないという感覚を持った人が多いようだ。が実際には全力の「善意」で真偽の確認はおろか深呼吸もなしにRTや拡散を続ける人が少なくなかった。素直であること善意を信じること自分は何かをしてあげたいこれらすべて尊い気持ちではあるのだが果たしてそれが良い結果を生むのかということはまた別の問題だ。一方で普段悪の巣窟のように言われる2ちゃんではそれだけに何でも一端疑ってかかる人も少なくないようで「ちょっとまて」的な書き込みもそこそこありどうしようもない発言や「不謹慎」なアスキーアートもある一方で私にとってはだが「使える」もしくは「これ現地でも有効な情報だろうな」というのを思った以上に見つけることができた。もちろん被災地でギコナビ立ち上げるのはスマートデック等立ち上げるよりずっと考えにくいことなのだが善意というものの力(良い意味とは限らない)を実感させられた。

2011年03月13日

コメント(0)

-

版元と著者のしあわせな関係 KAGEROUを考える

「なんで今更?」と思う人もいるかもしれないけれど流行っているときは、何を言っても聞き入れてもらえないのが日本の風潮落ち着いて冷静に語ることを許される今だからこそ語ってみたい。この本とその著者、版元について。【送料無料】KAGEROUまずぼくはこの本を読んでいないことは告白しておく。そうしないとフェアじゃないから。今回は文芸的なアプローチではないから問題はないだろう。それでは本題。著者、齋藤 智裕(以下 水嶋ヒロ)氏に関して一言で言えば「もったいなかったなあ」に尽きる。逆に版元の立場で考えれば「まあ成功」じゃないのかな。まったく適当な計算だけど仮に実売が100万部として版元の取り分が四割と仮定すると1470×100万×0.4で5億8千8百万の収入。(現実にはプロモーションや宣伝費用、映像化などの要素も)版元としたら大成功の部類と言えるだろう。一方で「賞の権威を貶めてしまった」とか「児童書等で定評のあった版元のブランド価値を下げてしまったのでは」という声もあるけれど賞に関しては受賞作からヒット作が出ず撤退も噂されていたことを思うと話題になったことは悪くなかっただろうし版元のイメージにしても多少の影響はあっても児童書中心の版権持っている作品やシリーズ自体はそれ自体の固定ファンが存在するから問題はないだろう。総じて悪くない商売だったと言える。一方、惜しかったのは著者の水嶋ヒロ氏。『KAGEROU』、受賞しなくて普通にでてもかなり売れたと思う。初版五万部くらいでスタートしてたら少なく見積もっても十五万部くらいまでは行ったのではなかろうか。なんせ人気イケメン俳優である。固定ファンも多い。結婚を機に少しは人気にも影響はあったかもしれないが彼の場合、男性ファンも少なくなかった。またファン以外の「どの程度書けるのか見てやろう」という購買層も確実に存在しただろう。賞なんて受賞しなくても「人気俳優が作家に転身」「人気俳優の処女作」で十分だったと思う。実際受賞前の作家転身もワイドショーやスポーツ新聞などあちこちでひっきりなしに報道され相当話題になっていた。あれだけ話題になれば本にとって一番重要な初動についての心配がない。賞なしでもパブも十分で話題性もあったのだ。仮に受賞なしで(応募すること無く)作家転身だけを売りに『KAGEROU』を上梓していた場合おそらく今ほど悪い評価にはならなかったはず。もちろん「なんだ、この程度か。この程度で作家デビューできるんだから役者はおいしいよな」と評価する読者はそれでも存在しただろう。特に作家志望の方々は普段自分たちが厳しく評価されていると思っているだけに容易にデビューできる者に対しての評価が手厳しくても当然のこと。が、普段小説など読まない層、物見遊山で買ってみる層そして役者水嶋ヒロのファン。こういった層はおそらく今よりずっと好意的に評価したと思う。「あれ?思ったよりいけてるじゃん」とか「おや、ちゃんと小説になってるぞ」とか「大賞受賞作」という肩書きは評価のハードルを必要以上にあげてしまった。大賞受賞作としては「なんだ、こんなものか」になってしまう作品でも、「イケメン俳優が小説書いてみたよ」だったら「どうしてどうして、しっかりした小説じゃん」とそして「小説ナメんな、と思ってたけど、これなら次回作が楽しみ」となっていたのではないか。そしてそうなっていれば次回作に過度な初版部数の期待をかけられることもなく「じゃあ今度は初版10万部くらいでいってみようか」という感じでスマッシュヒットそんな具合に三冊目くらいまでは着実にステップアップできたかもしれない。(そこから先は著者の腕がどの程度上がったかによるだろう)その間だってデビュー作の文庫化でまた売上が出る。ミリオンはなくても結果としてそれに匹敵するくらいの収入はあげられたのではないだろうか。(もちろん新たに作品を書かねばならない手間はかかるが)そうすると作家にとってとても重要で武器になる一定の初版部数と初動に必要な話題性を備えた上で作家の道を維持できたはずだ。『KAGEROU』のミリオンヒットのために彼は作家人生を殊更に困難にしてしまった。他人事ながらもったいなかったなあと。ハードルが上がって成長をじっくり見守ってもらえるという奇跡のような作家としてのスタートのチャンスを彼は逸してしまった。とは言え、終わりではない。今後デビュー作を越える作品で書評家諸氏をうならせる可能性はいくらだってある。鍵は案外「とてつもないチャンスを逸してしまった」ことにこだわらないでいられるかあっさり気持ちの切り替えができるかにあるような気がする。

2011年03月10日

コメント(0)

-

失望

失望が奪った新刊執筆に向かう動機の大きさがあまりにも巨大すぎて何を持ってきても(というほど持ってきても持ってこられてもいないのだが)埋まらない。もしかしたら俺は今年、新刊を一冊も書けずに一年を終えてしまうのではなかろうか。

2011年03月09日

コメント(0)

-

これはすごいアイディア! 超改訂版

すごいアイディアを思いついた。これはすごい、我ながら震えが止まらない。かつて日本新党を中心とする細川連立政権の折結党以来野党を経験したことがなかった自民党は初めて野党となった。そのときの自民党と来たらなんもできない体たらく。後に因縁の宿敵社会党と手を組んで政権返り咲きというプライドも政治主張もかなぐり捨てた離れ業をやってのけるがそれとて策に溺れてしまった新生党の小沢氏が連立政権からの社会党外しをやってしまったことが原因でいわば相手が転んだので起死回生の勝負に出ただけのこと。ところが今回の自民党はいい悪いは別としてなかなか野党として様になってきた。現与党の民主党も野党時代には少なくとも辻褄の合った主張をしていたものだ。こうしてみると日本の政党というのは概ね相手の矛盾点の追求、つまり攻めの姿勢には大いに長けていると言える。(もっともそれが国内の相手に限定されるのが残念だが)ならば、いっそ、すべての政党は野党となったらどうだろう。国会議員はみんな野党として予算や政策の矛盾を国民のためにまさに代弁者としてたたきまくるのだ。え?じゃあ、与党はどうするのか?ご安心を。与党にぴったりの方々がいらっしゃるではないか。そう霞が関にいらっしゃる官僚と呼ばれる方々だ。「いくらなんでもそれは」とおっしゃるむきもあるだろうがちょっと考えて欲しい。現在でも議員立法はほとんど存在せず、予算も立法もほぼ各省庁のリードにおいてなされている各大臣も、もともと政策や専攻で選ばれているわけではない。単なる党内派閥人事の一環に過ぎない。首相がコロコロ変わると言うが国務大臣に至ってはそんなものではない。同じ首相のもとで同じ人材がついこの間まで国土交通大臣だったのにいつの間にか外務大臣を務めている有様。これでは財務なら財務一筋、外交なら外交一筋でやってこられた官僚のみなさんに勝てるわけがないではないか。どうせ同じなのだ。ならば最初から内閣など財務省に組閣させてしまえばいい。各国務大臣は各省庁のトップが自動的に担当すればよいではないか。どうせ主務大臣の指示などには従わないのだから。そうすれば人件費も大幅に削減できる。この最悪の財政状態を少しでもよくすることに寄与できるだろう。もちろん彼らに任せっぱなしではいけない。彼らとて人間。いや組織に属する人間。あらゆる組織は生まれた時から本来の設立目的とは別の意図を持つ。その意図こそ、その組織の維持継続である。個人として優秀な官僚もどうしても組織の中では省益というものを考えざるを得ない。しかもときには国益に優先して。ここで我らが国民の代弁者オール野党のみなさんの出番だ。自民党の論客が財務省の矛盾をつく民主党の面々が厚生労働省に訴える。公明党の議員のみなさんが文部科学省に強く立ち向かう。日本共産党の代議士たちが国土交通相にかみつく。みんなの党のその他大勢の論客たちが官僚の主張の矛盾を突き、現実性を問い、福祉を訴え国益を優先するために大いに弁を振るう。おお、なんと頼もしい国会議員の壮士たちああ、なんと熱い論議の数々この国に生まれてよかったこれが日本だ 私の国だ。いや、これはすごい。もはやくだらない政局争いなんたふっとぶに違いない。国会では毎日のように丁々発止のやりとりが繰り広げられ不毛な議論は消え去ってしまうだろう。「あなたたちは現実を分かっていない」「何を言うか、国民の総意を無視しての現実などあっていいものか」うわ しびれる。これぞ論戦。そうなんだよな、元々、立法府と行政府なんてものは牽制しあってこそのものなのに立法府の最大勢力が行政府を組織しちゃうから問題があったのだ。よしこれでいこう。イギリスで生まれた議院内閣制などふっとばせ。日本には日本のやり方がある。日本発祥の、そして優秀な官僚を持つ日本だからこそできるこの素晴らしき統治システム。で 何から始めればいい?まずは憲法改正?(くれぐれも本気で読まないように)

2011年03月07日

コメント(0)

-

大学入試に関する考察

どうも大学入試問題への批判が多い。不思議なことに自らが従来型のペーパーテスト主体の入試で高学歴を獲得しそのまま職歴を得て発言力を持つに至った人たちにそうした発言が集中しているようだ。よほど自分に自信がないのかはたまたもはやすっかり有名になった日本人の自虐気質によるものか。そもそも大学などというところは本来は高等教育機関である。「初等」でも「中等」でもない。基礎でも応用でもなく発展を学ぶところであると言える。本来は守・破・離で言えば離を達成するために学ぶべきところ初等及び中等教育で身につけた知識、それは得てして押し付けられた知識だがそれをいよいよ自分なりに発展させる研究分析するそして独自の考えを持つそうしたことへの準備機関こそが大学ではなかったか。であるならば(もちろん私が提示した前提が間違っている可能性も否定出来ない)基礎的な暗記で済むようなそんな知識事項すら満足に頭に入っていない段階で「大学に入れてくれ」「この大学で学びたい」というのがそもそもおこがましいことではないのか。それは私がいきなり「俺 やっぱりサーキットで走りたい」と満足なドライビングテクニックも持たずサーキット走行のルールもマナーも習得しない段階で「走らせてくれ」と言っているようなものだろう。もちろんサーキットがそんな私に合わせる必要はない。なぜこと狭義の学問に関することになると一切の常識が消えてしまって誰もがおかしな平等論を唱えるようになってしまうのだろう。スポーツだってあるカテゴリーでプレイしたいと思えばそれにふさわしい技量を身につけねばならないはずなのに。

2011年03月07日

コメント(0)

-

前原外相辞任問題について論点をまとめる。

カンニング問題で好評いただいた論点の分類。今回の前原外相辞任問題においてもやはり意識的にか無意識にか論点を意図的に混同し発言するコメンテーターがいらっしゃったので僭越ながら私が論点を分類、とりまとめる。1:前原氏が献金を受けたことの是非について、 A法律的な是非 B道義的な是非2:前原氏の辞任の要不要について A法律的観点から B道義的観点から C政局的観点から3:在日外国人の献金を禁ずることの是非について A 法人との兼ね合いから B 在日韓国・朝鮮人は特別扱いすべきか否かざっと以上のような感じとみた。

2011年03月07日

コメント(0)

-

もうひとつ鳥越俊太郎氏の発言で驚いたこと

今朝のスーパーモーニングでの鳥越俊太郎氏の発言。(前項も参照)ネットでは「まつり」とも呼べる話題を呼びツイッターではあの伝説の「ぱるす」事件以来の盛り上がりを見せていた?のだが。デリケートな問題なので都合のいいところを編集したと思われないよう極力私の耳で捉えたとおり再現すると「そいから名前もあのー国籍ど、コ国籍、国籍通りの名前じゃなくて通名を名乗っておられるので表面からみたらわからない。そういう方、つまり国民の最低の義務である納税ということをされているということですね。」あら、ついに言っちゃったか。在日韓国・朝鮮人の方々の通名に関しては少しこの問題に関心をいだいている人達にとっては周知の問題ではあった。特に世間で言われるところのネトウヨ(現実には右翼ではないだろう。日本において右翼という言葉は嫌韓を意味しない。むしろ実際に右翼を標榜する方々には韓国には好意的である方が多い)いやより正確には嫌韓的な感情をもってる人たちには彼らがアンフェアであると追求する際の一つの大きな根拠でもあった。だから、この言葉は主として嫌韓派の人々によって公にされようとしてしてきた経緯があり逆に世間で言われる左(というか好韓的な方々)の間ではむしろ表立っての論議が避けられてきた問題でもある。いやそれどころか、通名という風習?が存在することすらあまり公にすることが喜ばしいことではないかのように扱うメディアが多かった。ところがよりによってそれを比較的、好韓派とみられている鳥越俊太郎氏が口にしてしまった。地上波で。堂々と。しかもその内容まで。(もっとも彼の発言ではそれが法的に守られた制度であり権利のように聞こえるが)皮肉といえば皮肉なものだ。しかし、これをきっかけに通名問題に関する論議はタブー視されることなく賛否双方から大いになされて欲しいと思う。もはや朝鮮半島に起源を持つ姓にアレルギーを持つような人は極端な嫌韓派の方々を除いてはいらっしゃらないだろうから。

2011年03月07日

コメント(0)

-

ツイッターでの鳥越まつりに思う

いやあ驚いた。「スーパーモーニング」での鳥越俊太郎の発言。「一般に外国人、外国人と呼んでますけども 今回のケースはいわゆる外国人ではなくて 在日韓国人の方ですよね」? ???えっと京大卒業して竹橋でサンデー毎日の編集長まで務められた人間に対して無位無官の私ごときが言うのもおこがましいかもしれないけれど…少なくともこの発言に関しては「この人、日本語わかってないんじゃないか?」と国語「読解」指導の第一人者の一人として語ると「(名探偵)コナン」は名探偵だから名探偵コナンなのであり「大山(編集長)」は編集長だからこそ大山編集長なのだ。在日韓国人という「言葉(ここ大事)」を日本語として考えれば(在日)韓国人である。言うまでもなくここでの(在日)は「韓国人」を修飾していてこの言葉が意味するのは(多くの韓国人の中で)「日」本に駐「在」なさっている「韓国人」のみなさんということになるだろう。すなわちどこをどうとっても「日本人」ではない。そして日本において外国人というのは少なくとも法的な定義においては日本国籍を取得している人以外を指すのだからたとえそれがどんなに近くの国で過去において諸々の交流があろうとも「韓国人」というのは「日本人」ではないのだから外国人に他ならない。こんなことは差別でもなんでもなくてこれが差別に該当してしまうのなら日本国はパスポートフリーの国家にしなくてはならなくなるだろう。この鳥越俊太郎という人は自分なりの政治主張があってそれを正当化するために力んだあまりにこのような発言になったのだろうが京大で国史学を修められて毎日「新聞」で記者を務められてサンデー毎日という「雑誌」で編集長を務められた方なのだからもう少し言葉を大事になさったほうがよいのではないか。まして地上波の全国放送のレギュラーコメンテーターなのだから自分の思想のためとは言え(そうではないかもしれないが)ここまで日本語を曲げることはいかがなことかと思う。彼を弁護するならば「いわゆる」外国人の「いわゆる」がポイントになる。つまり法律的な定義の「外国人」と「いわゆる外国人」は別に扱うべきものだという発想だ。事実彼はこのあとで「在日の方っていうのはご存知のように もう長く日本に住んでおられて えー 仕事しておられて 税金も払っておられて 何ら表面から見たらですね 日本人と何ら変りない」と語っている。いや、むしろそんな状態でありながらそれでもなおかつ韓国人でありたいというところに在日韓国人の方々の気持ちがあるのではないか。その理由は私にはわからないがアイデンティティの問題であったり先祖崇拝の問題であったりするのだろう。いずれにせよ「表面から見たら」で決められては困るのだ。これは世間で言うところのネトウヨがどうだ民族主義的がどうだということではなく在日韓国人の方からみても由々しき問題と思うのだが。

2011年03月07日

コメント(0)

-

これはすごいアイディア! 改訂版

すごいアイディアを思いついた。これはすごい、我ながら震えが止まらない。かつて日本新党を中心とする細川連立政権の折結党以来野党を経験したことがなかった自民党は初めて野党となった。そのときの自民党と来たらなんもできない体たらく。後に因縁の宿敵社会党と手を組んで政権返り咲きというプライドも政治主張もかなぐり捨てた離れ業をやってのけるがそれとて策に溺れてしまった新生党の小沢氏が連立政権からの社会党外しをやってしまったことが原因でいわば相手が転んだので起死回生の勝負に出ただけのこと。ところが今回の自民党はいい悪いは別としてなかなか野党として様になってきた。現与党の民主党も野党時代には少なくとも辻褄の合った主張をしていたものだ。こうしてみると日本の政党というのは概ね相手の矛盾点の追求、つまり攻めの姿勢には大いに長けていると言える。(もっともそれが国内の相手に限定されるのが残念だが)ならば、いっそ、すべての政党は野党となったらどうだろう。国会議員はみんな野党として予算や政策の矛盾を国民のためにまさに代弁者としてたたきまくるのだ。え?じゃあ、与党はどうするのか?ご安心を。与党にぴったりの方々がいらっしゃるではないか。そう霞が関にいらっしゃる官僚と呼ばれる方々だ。「いくらなんでもそれは」とおっしゃるむきもあるだろうがちょっと考えて欲しい。現在でも議員立法はほとんど存在せず、予算も立法もほぼ各省庁のリードにおいてなされている各大臣も、もともと政策や専攻で選ばれているわけではない。単なる党内派閥人事の一環に過ぎない。首相がコロコロ変わると言うが国務大臣に至ってはそんなものではない。同じ首相のもとで同じ人材がついこの間まで国土交通大臣だったのにいつの間にか外務大臣を務めている有様。これでは財務なら財務一筋、外交なら外交一筋でやってこられた官僚のみなさんに勝てるわけがないではないか。どうせ同じなのだ。ならば最初から内閣など財務省に組閣させてしまえばいい。各国務大臣は各省庁のトップが自動的に担当すればよいではないか。どうせ主務大臣の指示などには従わないのだから。そうすれば人件費も大幅に削減できる。この最悪の財政状態を少しでもよくすることに寄与できるだろう。もちろん彼らに任せっぱなしではいけない。彼らとて人間。いや組織に属する人間。あらゆる組織は生まれた時から本来の設立目的とは別の意図を持つ。その意図こそ、その組織の維持継続である。個人として優秀な官僚もどうしても組織の中では省益というものを考えざるを得ない。しかもときには国益に優先して。ここで我らが国民の代弁者オール野党のみなさんの出番だ。自民党の論客が財務省の矛盾をつく民主党の面々が厚生労働省に訴える。公明党の議員のみなさんが文部科学省に強く立ち向かう。日本共産党の代議士たちが国土交通相にかみつく。みんなの党のその他大勢の論客たちが官僚の主張の矛盾を突き、現実性を問い、福祉を訴え国益を優先するために大いに弁を振るう。おお、なんと頼もしい国会議員の壮士たちああ、なんと熱い論議の数々この国に生まれてよかったこれが日本だ 私の国だ。いや、これはすごい。もはやくだらない政局争いなんたふっとぶに違いない。国会では毎日のように丁々発止のやりとりが繰り広げられ不毛な議論は消え去ってしまうだろう。「あなたたちは現実を分かっていない」「何を言うか、国民の総意を無視しての現実などあっていいものか」うわ しびれる。これぞ論戦。そうなんだよな、元々、立法府と行政府なんてものは牽制しあってこそのものなのに立法府の最大勢力が行政府を組織しちゃうから問題があったのだ。よしこれでいこう。イギリスで生まれた議院内閣制などふっとばせ。日本には日本のやり方がある。日本発祥の、そして優秀な官僚を持つ日本だからこそできるこの素晴らしき統治システム。で 何から始めればいい?まずは憲法改正?(くれぐれも本気で読まないように)

2011年03月07日

コメント(0)

-

熊本の幼児遺棄事件に関して

野沢尚さんの『リミット』だったと思う。(桐野夏生氏の『柔らかな頬』かもしれない)ほんの一瞬目を話した隙に子供を誘拐されてしまった話だった。それからとにかく神経質になって家内にも子供を一人でトイレに行かせるなと言って神経質だと言われたものだ。確かに一人でトイレに行けることは本来は子供の確実な成長の一歩であって褒めるべきこと。特に小さな子が「ひとりで行ける」と言ったときにその勇気(まさにそれは勇気だ)をくじくようなことはしたくない。がもはやそんなことは言ってられなくなってしまったようだ。いいものはいい悪いものは悪いこういう単純なことを子供たちに媚びること無く「矯育」することこそが教育だと思うのだが。もう一つツイッターの問題。日経やスポニチなど各紙が報道していたけれど熊本県警の公表の前に誘拐事件が発生したらしいことをツイッターで漏らした者がいたという事件。しかもこともあろうに「拡散希望」本人は善意のつもりでやったかもしれない。今回はそのことが生死を分けたわけではないだろう。けれどこういうケースで「善意」のつぶやきが文字通りの命取りになる危険はとてつもなく大きい。ぼくは既にそういう事態を予想して小中学生のためのメディア・リテラシーにも書いた。(書名はあえて不正確に書いた。宣伝目的ではないからリンクも貼らない)これが怖いのだ。なんだかやたらとツイッターなどネットを嫌っているように思われてしまいそうだがブログもツイッターも別に否定はしない。ただ、ときとしてとんでもない影響力を及ぼしてしまうだけに(それもよくないほうで)現在のような野放し状態に危惧を感じているだけ。もちろんだから規制しろとは言わない。というか、そんなことは事実上不可能だ。せめてこれからの世代には教育「学」の先生方が唱えるキレイゴトのメディア・リテラシーやITなんたらかんたらという方々の語られるリスク度外視、超ポジティブ、ネット万歳の主張でもなく被害者になる可能性にあわせて加害者になる危険もしっかり教えて欲しい。特にネットでは無作為・無意識・「善意」でいつの間にか加害者になってしまうケースがいくつもある。ぼくの本にはそのあたりも分類してある。基本的にパクられるのは我慢ならないけれど(そういいつつ、版元の意向もあって訴訟など起こしたことはない)ネットリテラシーのしっかりした指導のためならばある程度大目に見る。(もちろん引用先は明記してくれないと困る)こんなことができるよこんなにすごいよなんてのはわざわざ学校やその他の場所で教えなくても勝手に学ぶ。面白いこと・楽しいことはわざわざ教えなくてもみんな自分で学ぶものだ。逆に、面白くないこと、でも知っておかねばならないことというのは強制力のある公教育でとりあげてもらわないとどうにもならない。このあたりのほっておいても(とめても)子どもが勝手に学んでいくこととそうでないけれど学ばせなければならないことの区別こそ重要なことを知ってほしい。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題まとめ 2-C

C:警察に頼ったことへの批判これについてはKATUYA TAMAI 氏のツイッター上での発言が非常にわかりやすい。それがあるのに私ごときが語るのもおこがましいので割愛。そちらを参照していただいたらよいと思う。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題まとめ 2-B

B:時代に即していないなどの入試問題形式への批判これは主にツイッターやfacebookをよく利用する人たちスマートホンのヘビーユーザーIT系のジャーナリスト等を自称する人たちに多かった。特にアメリカの大学に入学経験のある人には(卒業してない人も多い)「アメリカでは持込み自由だぞ」みたいな論調が多かった。えっとそれはそれでありでしょう。検索スキルというのは重要な武器になると思うし資料を使いこなす能力も大切なこと。「知識だけあって知恵がない」のは意味が無いなんて使い古された言葉もある。まあどういう基準で「知識」と「知恵」を使い分けているのかはその人自身の基準だったりするんだけど(そもそも「知恵」は仏教用語でしょ)言いたいことはわかる。ただ、作家の鈴木剛介氏が語っておられたように言葉を用いないで思考をするっていうのは不可能なんだよね。で、最低限の知識というのはその言語に値する。つまり思考や応用のベースとなるもの。で、研究する事柄のレベルが低ければあらかじめ持ち合わせている知識の量はさほど問題にならないけれど研究するレベルが高ければ当然そもそも持ち合わせている知識の量も大いに必要になる。このことを理解するのに一番簡単なのは外国語の小説を言語で読むことを想定すること。辞書があれば意味はわかるかもしれないけれど1ページになんども辞書をひいていたらあらすじなんてはいってきやしない感情移入なんてとてもとてもこれが評論だったら要約だの解釈だのもおぼつかない。でもって、京大は別にITスキルを軽視しているのではなくおそらくこの程度の「知識」は前提の前提として保持している学生が欲しいだけのことなのではないか。(もちろん私は京大関係者ではないので、これは推測に過ぎない)入試問題自体への批判に関しては以上のような理由で私はなんだかなあと思ってしまうのだ。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題 まとめ 2ーA

2-大学の責任に関する問題 A:監督等システムの脆弱さへの批判これについては、京大はともかく、一般的に脆弱な大学が多いのは否めない。多くの大学で入試監督は現役の学生のアルバイトによってなされている。もちろん彼らは試験監督のプロではない。学校の職員の方々もそうだ。というより、私感だけど年に一度のそんなことのためもプロになって欲しくはない。特に教職員に関しては、研究や指導が本業のはず。であるならば、現状のシステムが脆弱であるのは当然といえば当然のこと。それでも成立してきたのは甘いかもしれないが信義があったからだろうし、また(私自身はそういう考え方に必ずしも賛同はしないが)「教育者たるもの、子供を疑うべきでない」という考え方、よく言えば信念、悪く言えば思想のアレルギーがあったことも一因だろう。ただ皮肉にも今回の事件がきっかけにそうしたアレルギーは払拭され学校が受験生を疑うということへの許容が一層進むのは間違いないだろう。以後 脱線余談だが、1分100円の通話料の時代に既に携帯を手にしていた身としてはそんなもん持ち込み禁止にすればよいだけのことだが。親との待ち合わせで不自由するとか言ってるが大学受験生なんだから一人でおうちへ帰ろうよ。ぼくの高校受験時には当然携帯いやケータイはなかったけどその代わりに計算機機能付時計というのがあった。で、これはしっかり持ち込みを禁止されていて自分の時計が計算機機能付に人も親に借りたりして付いていない時計を持ってきたものだ。受験の主催者は主催者なのだからそれくらい毅然とした態度で臨めばいい。学校現場へのケータイの持ち込みだってそうであんなもん、はじめから禁止にしておけばこんなに問題にはならなかった。所持を禁止するのではなく学校への持ち込みの禁止ね。それができなかったのはケータイの普及が(特に高校生への普及)あまりにも瞬時になされたことと理解ある大人ぶりたい「教育者」の姿勢それと正直なところ経営的な事情もあったろう。(ケータイ持ち込み禁止にすることは 80年代までで言えば坊主頭強制くらい 生徒の人気に影響を及ぼす)80年代でもラジオはあった。でも持ち込み禁止されていても普通だった。ケータイを特別扱いしちゃったのはその少し前にIT化の流れがあったときパソコン使えない管理職やオッサンらが笑いの標的にされたことと無関係ではないだろう。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題まとめ 1 不正受験行為自体について

1ー不正受験生の行為の是非これについては既に論じた。一言で言えば「プレイ中のプレイヤーにはルールを守る義務があり ルールを変えたいのなら、プレイする側ではなく運営側にまわるか もしくは少なくともプレイの始まる前に発言すべきである」ということ。高校生に講演でお話させていただく時もこの話題は外さなかった。今の入試システムがいいだの悪いだのは受験生が決めることではないと受験生は、もしシステムが気に入らない、あるいは自分に不利だと思うのであれば出来る限り有利なシステムを選択すればいいわけで実際、今は、推薦もAOもあれば一般入試ですら多種多様な科目配点が存在する。京大に入りたいのなら京大が欲しがる学生としての資質と能力を備えればいいわけでそれができないのなら努力するか諦めるしか無い。自分に選ぶ権利があるように相手にも選ぶ権利は存在する。ここを知らない(知らされていない・教えられていない・学ぶ機会がない)世代が存在しているのは同情すべきことであり改善せねばならないことだけれどそれは是非をひっくり返すことにはつながらない。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題まとめ

今後新たな事実がわかるかもしれないけれど一度ここで自分なりにまとめておこう。今回の問題の論点をまず整理。カンニング問題に対する論議は以下のように分類できる。1ー不正受験生の行為の是非2-大学の責任に関する問題 A:監督等システムの脆弱さへの批判 B:時代に即していないなどの入試問題形式への批判 C:警察に頼ったことへの批判3ーネットメディア愛好者から主に放送メディアへの批判 A:ネットへの敵視に対する批判 B:他に大きな問題があるにもかかわらずこの問題を大きく取り上げたことへの批判 C:カンニング学生のプライバシーへの配慮に関する批判これが大前提。この分類をしないで論じるのは齟齬や誤解のきっかけとなることであり今回メディアでコメントを残している方々のほとんどがこの点に配慮していらっしゃらないことは残念でならない。(もちろん編集でカットされた可能性もあるが)

2011年03月05日

コメント(0)

-

「サタズバ」もいい仕事してる。

もうこれは素直にお詫び。「サタズバ」実は見たことがなかった。きょう、録画して、初めて見た。運用3号問題、既に一ヶ月前からやってたんだ。知らなかった。やるなあ。「朝ズバッ」の みのもんた氏はなんとなくテンション高めで(おそらく意図してなさってるのだと思う)ちょっと視聴者としてみたとき空回り感が感じられるときがあったり、傍若無人にみえてしまうときも少なくないのだけれど(一視聴者としては、流れを外そうとするみの氏と それをとどめようと苦労する若手キャスターの方々の 丁々発止のやりとりも、ひとつの魅力ではある)「サタズバ」ではわりとドンとかまえててこれはこれでいい。ちなみにぼくがなぜサタズバを見てなかったかというと最近は家にいることが多いのだけどうちの地方ではネットしてないと思ってのがその理由。全国ネットだったんですね。失礼しました。

2011年03月05日

コメント(0)

-

NHKはいい仕事したなあ 専業主婦の不公平年金問題

先々週NHKが『ニュース深読み』でとりあげたときは巷ではほとんど騒がれてなかった。まあ、法律改正でなく課長通達だからそりゃ目立たないだろう。でもさ、そもそも制度の根幹にかかわることを議会を通さないでどうこうできるんだったらもはやそれは間接民主制の崩壊だよね。法律や予算を執行するための細かな施行規則などを省内でどうこうするならわかる。でもこれはなあ。しかし厚労相がタッチしてなかったとかもはやお笑い。民主党って政治主導を目指してたんじゃなかったっけ?行政の肥大もいいとこだよなあ。年金問題が発覚したのは自民党政権下発覚ということは問題はそれ以前に発生しているわけで責任は民主党だけにあるわけではないのだが。でもさ 知らなかったからかわいそう ってそれはそれでいいけれどもしそういう考え方を適用するなら税金にも適用してくれないと不公平だよね。たとえば自営業者や個人事業主にとっては確定申告ってやらなきゃ罰せられることでしかもこれってもらうためでなくとられるためにやらされることなんだよね。それでも国民の義務だから粛々と誰もが従っている。サラリーマンでは確定申告すれば逆にお金が帰ってくることがあるけれどこれ申告しなきゃ当然帰ってこない。数十年後に「あれ?そんな制度あったの?私(俺)いまから返して欲しいんだけど」と言っても返してはもらえない。やっぱりおかしいよね。それにしてもあのエライセンセイ先々週と今週で言ってることがなんとなく違うぞというか極めて無責任な物言い自分は当事者のひとりじゃないの?それとこういう混乱を引き起こした人たちはどうして一切責任とらなくていいの?だってさ、行政訴訟ってあるじゃん、あれ、仮に行政が敗訴すると賠償金は税金から出るんだよね。そんなの当たり前じゃんと思うかもしれないけど訴えられる責任は特定の組織や個人にある場合もあるよね。(というか、そのほうが多いだろう)で、その人達のフトコロは一切痛まないってやっぱおかしくないか?もちろん上の命令には逆らえない云々に関しては期待可能性を最大限に考慮した上でだけど賠償責任を含む個人の責任を問うべき時代に来てるんじゃないかな。

2011年03月05日

コメント(0)

-

カンニング問題について語る 2

次に大学側の責任を問う声についてこれに関しては1 試験監督の怠慢、もしくはシステムの脆弱性への批判2 入試問題自体への批判3 警察権力を利用したことへの批判に分類できる。(まったく、これらをごっちゃにして、あろうことか 今回の不正受験自体の是非と混同して語ってる「有識」者が多いから呆れる)あえて分類したのはこれらの是非はそれぞれ分けて考えねばならないことだから。そして再度確認するがそれは不正行為を行っての受験の是非とはまったく別の次元で語られるべきことであってこの1 2 3における論議の結果がどうであろうと無関係のことである。

2011年03月04日

コメント(0)

-

カンニング問題について語る 1

驚いた。こんな単純なことに対して予想以上に擁護の意見が多いことに。いや、「心の中で擁護する人」はいっぱいいるだろうなあとは思っていたが、まさか悪びれずにそれを口にする者がここまでいようとは。こんなの是非を問うまでもないことでしょ。不正受験が禁止されていて替え玉・カンニング(和製英語だとかそんなことはここで論議することじゃない)はその不正受験に該当されることが自明の理。なおかつ受験生は近隣に国立や私立が存在しないか、もしくは存在するが敷居は高い地域における公立の小中学校のように半ば強制的に相手が定めたルールに対する遵守を一方的に義務付けられるわけではなく数百の大学の中から、国公立だけでも数十存在する大学の中から(もっと言えば学部や受験方式まで含めれば選択肢の数は四桁になる)自分の意志でその大学のその学部の一般受験を選択したのだからあとは決められたルールの中で正々堂々(もしくはルール内での姑息なやり方)を駆使して合格をつかめばよいだけのことだ。母子家庭であったことは理由にならない。(私自身、高校受験時には母子家庭だった)経済的負担をかけたくなかったのなら地元の国公立を受験すればいいだけのこと(河合塾の京大コースに入れるくらいなら)京大を目指す受験生の中に彼より経済的に苦しんでいる受験生など山ほどいるだろう。(私自信、経済的に負担をかけられなかったから 浪人をあきらめた経緯は持っている)気持ちはわかるが擁護するのはお門違いだ。続く

2011年03月04日

コメント(0)

-

予知能力

自分で言うのもなんだが私の予知能力には凄まじいものがある。ジャンルはほぼ問わない。データさえ揃って、私情が絡まない分野ならとんでもない的中率を誇る。たとえば90年代のプロ野球日本シリーズ何勝何敗でどっちが勝つまでほぼ的中させていた。トリノ五輪の前に浅田真央が出場できなかったとき「次もあるから」と言われていた。そのとき私は「彼女に次はないよ、金狙うなら今しかない。 この奇跡的な体型は維持できないだろう」と。ついでに言えば「日本人で金とれるとしたら荒川静香じゃないかな」と話していた。入試なんかはお茶の子さいさい社会などは一点読みで「今年は地理は東北だけやっておけばいい」なんて宣言して的中させている。2002年の教科書改訂およびゆとり教育の本格導入時にも「こんなもん長く続かない。数年以内に揺り戻しが来る」とこれも的中。作家を本業にしてからでも国語が大ブームになっていたときに「次 歴史ブーム来るよ」と私が口にしていたのは業界筋でもそこそこ知られていたとかいないとか。まさか自分自身の著書が火付け役を果たす大きな一冊になるとは思わなかったが。ノートもそうで東大生ノートだの騒がれる前に私はノートの本を出した。(当時は類似本がほとんどなかった)メディア・リテラシーの本でとりあげた記者クラブなどは数年後に大きな問題になった。日本地理にいたっては先日の大発見、うなぎの卵に関しても触れているしその他にもここに書くことがはばかられるような初版刊行日を見た人が「ええっ?この人、未来人?」などと思ってしまうようなことが幾つか書かれている。かつてまだ中国が自転車の国だと思われていたとき「君ら、しっかり学んでおかないと、中国の企業の下請けやることにんあるよ」と歴代の生徒に冗談交じりで語っていたこともあった。とこうして書き連ねるとまるで自慢のようだが実はここからお得意のトホホ節が炸裂する。「天は人に二物を与えず」などというけれどそれが当たっているかどうかは別にして私の場合はたしかにそれに近いものがある。こういう予知能力をお金に変える力に乏しいのだ。いや「皆無」と言った方がいいだろう。ひとつには実行力というか行動力がない。いや、ないのではなく面倒が嫌いで怠け者でお金に執着がないので「何がなんでもこの先見性をお金に変えてやる」という発想がない。発想がないのだから行動もない。ただし名誉欲というほどでもないけれどこの予知能力を認めてほしいという欲求はあるようでだからことごとに人に話す。ネット時代になってからは証拠が残せるように掲示板だのブログだの自分で細工できない日付が残るところにこういう予言をよく書き込んだものだ。自分は稼げなかったけれど友達や知人には稼いでもらっている。「○○やっとくといいよ」という私の喫茶店での話をすぐに実行に移した友達のある社長は年商の大幅アップを実現なさったし「次 何来るんですか?教えてくださいよ」と時折、活字を中心にメディア関係のみなさんから雑談まじりで尋ねられる。こうしてみるとあまり好きではない「評論家」という肩書きだけどもしかしたら自分にはあっているのかもしれない。私は評論家の価値は将来を的中させることができるかどうかだと思っている。ウォッチャーでもジャーナリストでもいいけれどとにかく予想ができて、なおかつそれがある程度の的中率がなければ娯楽としての価値しか無い。(それはそれで意味の有ることだけれど)この世界情勢の変化が激しい時代には余計に変化の先を予想する力が求められる。ある意味、評論家を仕事にしてしまった時点で口にできないこともできてしまったし発言自体が自分の利害に関係することも増えた。だからかつてのような的中率は誇れないかもしれない。それでも狭義の教育の分野を始めとして未だにいくつかのジャンルに関してはベッド・ディテクティブならぬarm chair criticたる確信がある。問題はそういうことを語ることをあまり望まれていないことと他にずっと書くことを期待されているテーマが存在することなんだろうな。最近とんでもない遅筆の私だけれど提言系は早いよ~追伸タイガー・ウッズがブレイクしたとき「これからは子供向けのゴルフスクールだって リトルタイガーって名前で始めたらきっと当たる」なんて言ってみたりまだメディアに出る前から「個別指導が望まれるのは ダメな自分を見られたくない子供の心があるから それはむしろ主要教科より 自分の実力がはっきりみえてしまう実技科目にあるニーズだって 特に体育だよ、絶対やれば当たる」なんて言ってみたものだ。今の境遇で当時の野生のカンがあったらなんてのは取らぬ狸のなんとやら。

2011年03月02日

コメント(0)

-

目がぴんち

年が明けてからピンチの連続なのだが。きょう、おそるべきことを発見してしまった。以前から左目がおかしいのには気がついていた。眼科にも行った。腫れがひくまでは検査ができない とのことだった。ちなみに今も外見ではわからないようだけど若干腫れている。で、そのせいかもしれないのだがたとえば電信柱を眺める。右目だとまっすぐくっきり両目だとまっすぐだけどぼんやりこれが左目だとまがってみえるのだ。といっても曲線ではなく上の方がくぼんでみえるというか斜辺から垂直な線につながるというか検査してもらえないのは承知で眼科に行ったほうがいいかなあ。

2011年03月01日

コメント(0)

全44件 (44件中 1-44件目)

1

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…

- (2025-11-17 06:15:32)

-

-

-

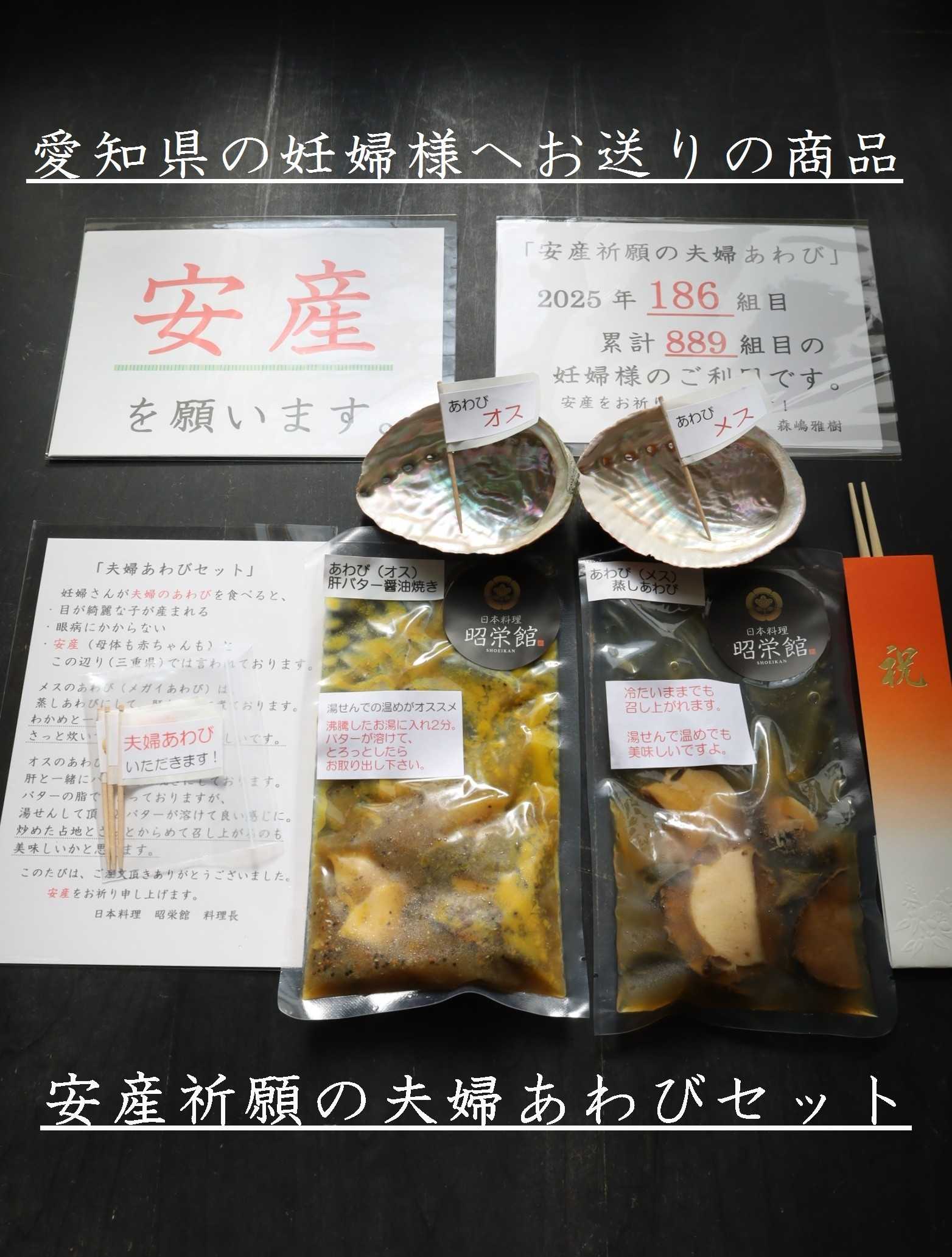

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-20 17:50:33)

-

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026冬福袋】【mezzo piano】【Aセ…

- (2025-11-20 07:59:40)

-