2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2012年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

沖縄文学賞・速報

20日に発表があった。現状詳細なデータが公表されておらず、新聞発表だけなので、一部ペンネームはどんな人か不明である。現状判明している沖国関係者。小説佳作 小波津るり・ゼミ卒業生(ずっと前w) このブログに遊びに来てくれる93女さんである。彼女は今年タイムス児童文学賞も受賞している。今回の作品は年度によっては一、二席もあったかもしれないが、今年は上位二作が強力だったため佳作筆頭となった。非常に高い水準の文章力、描写力があり、特に普天間高校周辺、普天間から伊佐へと自転車で下る場面の描写が秀逸である。一方ストリートしてはたまたま訪れた母校でかつての恋人と再会するという展開がやや御都合主義的であり、緊密に構成された上位二作に比べるとやや不満であった。ラストの処理にもやや疑問を感じた。 これまでも何度も最終選考まで残ったということだが、そういう安定力を持っている。ただ最終選考まで残る作品は、みんな小説としてはできているのであり、最後はインパクトの勝負となる。いい素材に巡り逢えば必ず突破できるだろう。次回作に期待。 前回タイムスの授賞式は別件があっていけなかったけど、今回は行きます。楽しみ。随筆佳作 玉城加衣・ゼミ卒業生(最近) 友達数人と比地大滝を見に行く、というだけの作品なのだが、随筆の肝である描写が新鮮である。随筆部門はどうしても高齢者が多くなるので、こういった若い感性は魅力的である。技術的にはまだまだうまくなると思われ、今後が楽しみ。詩二席 伊波希(基礎ゼミ、一年在学中) 基礎ゼミは機械的にクラス分けするため、彼女が私のクラスに所属しているのは単なる偶然である。しかしこういった偶然は、あたかも必然のようにまま発生するものである。 伊波さんは昨年は高校生として俳句部門で佳作をとっている。詩部門はここ数年一席を出していないので、実質的にはナンバーワン。昨年二席の西原裕美さんと友人であり、今後の沖縄詩壇を支えていく若い才能である。今年基礎ゼミでは中原中也の講読をしており、発表も楽しみにしておるぞよ。

Nov 22, 2012

コメント(3)

-

金城哲夫の沖縄芝居12

今日「虎!北へ走る」の解説を提出して一段落。北村三郎さんへのインタビューなども含め、この話題の続きは公演後の予定です。

Nov 15, 2012

コメント(2)

-

金城哲夫の沖縄芝居11

「虎北へ走る」の初演についての記事について。 この公演は琉球新報ホールを使用していることから、新報と共催のような関係があったと考えられ、『琉球新報』には2回記事があるが、タイムスの方は今のところ記事は発見されていない。 この時ちょうど大きめの台風が沖縄に襲来して、2日目は中止になったことがわかっている。(『金城哲夫の世界』p.172中江裕司氏の文章)また最終日の7月7日は参議院議員選挙の投票日であり、これは沖縄にとって復帰直後の第33回衆議院総選挙に続く復帰後沖縄の2回目の国政選挙であっため、新聞は選挙報道一色である。 『琉球新報』1974,7,2朝刊 初日前の紹介記事。まず「潮」の紹介から入っており、「既存の沖縄芝居に、新風をふきこもうと、あえて冒険を試みる」と評価したあと「意欲は必ずしも現在の演劇ファンにうけいれられてるとはいえない」と状況の厳しさをあわせて記している。そのあと劇の大枠を提示したあと北山の「山林伐採禁止令」が現代の「石油危機からヒントを得たという」という情報がある。金城の言葉としては「平和主義者で決して野心から北山を討伐したのではなく民、百姓の苦しみを見かねてやった・・・という設定です(後略)」。稽古風景の写真付き。『琉球新報』1974,7,6朝刊 最終日前日の宣伝も兼ねた記事になっている。「忠臣の怒りが細やかに描写されている」「金城さんの作品が今回まで潮の心で十分消化され」など好意的ではあるが、具体的な批評とはなっていない感じがする。また初日前の記事同様「熱狂的な客層の盛り上がりはない」「しかし徐々に若い人々の中に理解されていることは確かだ」とされ、これは台風もあったが、その後も期待ほどの集客ができなかったことを遠まわしに述べているようにも読める。その他次年度に「尚巴志」の第三部を作ると金城は述べていたようである。これは三山統一という点から、自然な目標であったと思われるが、実現しなかった。本番の写真付き。

Nov 8, 2012

コメント(1)

-

金城哲夫生誕祭2012

突然次男熱発、家には3歳の3男と中二の長男状態になっているという連絡が入り、まあ兄貴はなかなか頼りになるのだが、2,3時間が限度だろう、という訳でモロボシダン(森次晃嗣氏)の出るスペシャル・トークショウは見られなかったのだが、金城哲夫フォーラムだけでも大変貴重なものであった。 第一パネリストは、加藤まさし氏。SF作家福島正実の息子さんである。福島正実といえば私にとっては作家としての側面より翻訳者であり、「夏への扉」「幼年期の終わり」。もし人生に2冊しかSFを読まないとすれば、この2冊で十分である。 講演タイトルもズバリ「金城哲夫と福島正実」。ウルトラQ研究においては日本SF作家クラブとの関係の重要性は指摘されているが、今回加藤氏のお話を聞き、SFマガジン創刊、SF作家クラブ創設など改めて福島正実の偉大さをあらためて知ることが出来た。今回の講演では海洋博における、金城、福島、東宝の田中友幸の会合が「ゴジラ対メカゴジラ」を生んだのではないかと推論と、ウルトラマンのプロトタイプ「woo」とハル クレメント「20億の針」との関係であり、そこに福島正実がどのように関わったかという話であった。特に少年時代「20億の針」の子供向け翻訳「宇宙人デカ」を愛読していた私には悶絶ものであった。 その一方「ゴジラ対メカゴジラ」における沖縄文化のあまりにもずさんな処理については質問したかったのだが、冒頭の理由で今回は断念。次の機会がまたあるであろう。 第二パネリストはおなじみフジ隊員の桜井浩子氏。桜井さんは毎年のようにこの時期沖縄に来てくれるのだが、毎年新ネタでしかもおもしろい。プロ中のプロである。内容は金城論というより、ウルトラ時代の思い出なのであるが、ちょっとした思い出が新たな金城像を提供してくれる。また今回驚いたのが、フロアから「ウルトラシリーズで特に思い入れのある作品は何ですか」という質問が出たときであった。桜井氏は迷うことなく「ジャミラのでた「故郷は地球」です」そしてすぐさま「故郷は地球」のシナリオが金城ではないことを補うために「佐々木守さんと実相寺昭雄さんの試みに参加できたことを誇りに思います」プロってすごいですね。 第三パネリストは沖大学長の加藤彰彦氏。私は他の人を論評する場合、なるべく単純な批判ではなく少しでもいい点を取り上げる主義なのだが、これは最低だった。金城を反戦平和主義と決めつけ、勝手に自分の世界観に当てはめるという一番やってはいけないこと。沖縄時代の戯曲にも言及していたが、おそらくただのひとつも読んでないことは私には丸わかりである。あなたのような脳天気なら、金城は苦しむことはなかったんですよ。またフロアからの質問に具体的な作品を上げることはできなかった。「恐怖のルート87」あたりを上げれば見直したのだがw

Nov 5, 2012

コメント(0)

-

金城哲夫の沖縄芝居10

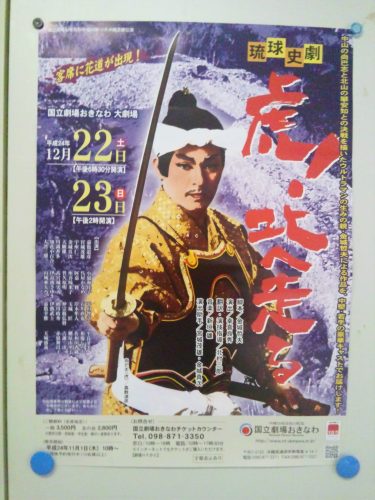

ポスターが出来たので再び宣伝。12月22日(土)18時30分開演12月23日(日)14時開演 昨日全体稽古を見学することが出来た。国立劇場の稽古場なんてそうそう入る機会がないし、稽古の雰囲気に引き込まれあっという間に2時間経ってしまった感じである。演出の幸喜良秀氏は言うまでもなく沖縄演劇界の第一人者であるが、自分のイメージよりも役者ひとりひとりの工夫と提案を通じて、全員で劇を生み出していくという方針であり、非常に和やかであった。本番直前になったら分からないけれど。 幸喜氏だけでなく知り合いの役者などにも意見を聞くことができた。沖縄芝居に経験豊富な意見は大変貴重だった。以下ここでメモ程度に書く。金城の芝居、特に「虎北へ走る」の特徴は「慌ただしいこと」である。沖縄芝居というより映画のスピードだ。それを上手に再現しなくてはならない。従来の芝居に比べると「心理」に重きを置いている感じがする。男たちの心理の駆け引きが特徴。当時の観客には「センセーショナル」な(どぎつい)感じがしたのではないか。金城の作品の「民・百姓」は、復帰前後の県民に対する金城の思いと重なっていると思う。 その他、この作品をはなれて、幸喜氏や国立劇場おきなわ常務理事 宜保栄治郎氏に伺った金城哲夫の思い出話も非常に貴重だった。それらについては改めてまとめるが、今回特に驚いたのが金城哲夫と古堅宗憲に接点があったという事実である。古堅宗憲といえば復帰運動のリーダー的存在であり、大江健三郎『オキナワノート』の中心人物である。金城、古堅ら在京のウチナーンチュは「しし(志士?獅子?)の会」を1963年頃結成しており、在沖の幸喜氏らと交流していたというのである。これはこれまで私の知る資料には一切ない情報である。 また晩年の金城は「いつも泣いていた」が、決まって「宮城みのる」(漢字も詳細も不明)という人物の所だった。 復帰直前、反復帰の幸喜氏らと、復帰推進の金城は対立していた。金城は死ぬまで自分の役割を「大和と沖縄の架け橋」と考えていた。復帰後の失望感は、復帰推進の金城の方が重かったであろう。 劇団「潮」は実質金城がいるから成り立っていた劇団だった。 少なくとも沖縄時代の金城について現在明らかになっているのはほんの一部であると改めて実感した。こんどまた稽古を見に行った時に、聞いてみたい。

Nov 2, 2012

コメント(2)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- お勧めの本

- 「海のてがみのゆうびんや」海で迷子…

- (2025-11-16 19:10:04)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…

- (2025-11-16 04:53:29)

-

-

-

- 楽天ブックス

- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…

- (2025-11-18 10:54:57)

-