全1071件 (1071件中 1-50件目)

-

秋のトマム(北海道占冠村)

札幌から日帰りで行けるところ…今回は夕張とトマムに行くことにした。初めに夕張、そしてトマムへ。高速道路が片側一車線だったせいか、夕張からトマムまでは地図で感じていたより遠く、北海道の広さを実感した。長いトンネルが連続する高速道路をトマムICで降りた。その途端、リゾートの雰囲気が一気に漂い始めた。さすがは星野リゾート、というのが第一印象。10月下旬。紅葉が見ごろを迎えていて、ハロウィンのデコレーションがあちこちにあるホテル内には、家族連れの姿を多く見かけた。ホテルから続く通路を「ホタルストリート」まで上り、「GARAKU」でスープカレーを食べて、チャイを飲んだ。とても美味しかった。ホテルの隣には広大な草原が広がり、乗馬を楽しむ姿などが見えた。千歳空港からも札幌からも決して近くないトマム。廃墟のようになったスキーリゾートを各地で見かける中、これだけ活気のあるリゾートがここにあることが嬉しくて、今度はゆっくり泊まりで来たい、と思った。

November 27, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住所も若林区保春院前丁)

仙台の城下町の東端にある保春院前丁(ほしゅんいんまえちょう)は、今もそのまま地番を住所としている。保春院前丁の通りは、市中心部の「荒町」と郊外の「荒井」をつなぐバス通りになっていて、道幅は広くないが交通量は少なくない。この通りの北側に「保春院」という伊達政宗とつながりのあるお寺があり、保春院前丁は保春院の前の通り、という意味になる。寺の入口の石柱には「仙臺藩祖公御母堂菩提所」と書かれていた。通りの南側には、かつて伊達家の養種園があり、今は仙台市の若林区役所になっている。敷地内には七郷堀が流れ、保春院前丁はこの堀を南側の町界としている。(七郷堀)辻標第78番「一本杉/保春院前丁」は、保春院前丁を次のように説明している。・臨済宗・少林山保春院の前の通りで、登米邑主伊達、不動堂邑主後藤両家の下屋敷のみがあった。(※「邑」は村や町のことと思われる。「下屋敷」は武家の別邸や庭園、蔵があった郊外の家)・保春院は寛永12年(1635)伊達政宗が、生母保春院(俗名義姫)の13回忌に、その菩提を弔うために北山の覚範寺三世清岳和尚を開山として建立した寺で、当時仙台七刹の一つといわれた。つまり、養種園になる前は、武家の下屋敷がここにあって、今は住宅地になっているこの辺りも、かつては人々が暮らしている町ではなく、大きなお寺と2つの大きな武家屋敷だけがあった場所だったようだ。

November 22, 2025

コメント(0)

-

夕張の石炭博物館(北海道夕張市)

秋の週末、夕張市の石炭博物館へ行った。幹線道路から看板に従って脇道に入ると、寂れた場所に迷い込んだような気持ちになった。だけど、駐車場に車を置いて坂道をしばらく登ると、立派な博物館が現れた。入館料は1,200円。受付脇の券売機で購入し、受付で入場券と引き換える流れ。企画展示と常設展示を見たあと、地下に潜ってジオラマや模擬坑道を体験できる。炭坑を再現した博物館なのでバリアフリーに対応していない点は要注意。順路には結構な高低差と長さがあった。一つ一つ見ていくと出口に着くまで半日はかかると感じるほど展示は充実していた。1890年から100年間、炭鉱の町として発展と衰退を続けた夕張市の歴史と、炭坑で働く人たちとその家族の日々の暮らしが丁寧に紹介されていた。常設展示石炭産業を支えた鉄道の記憶地下展示旧北炭夕張炭鉱模擬坑道。模擬と言ってもここは国登録有形文化財。

November 17, 2025

コメント(0)

-

『野球のプレーに「偶然」はない〜テレビ中継・球場で観戦を楽しむ29の視点〜』工藤公康著(カンゼン)

西武、ダイエー、巨人で通算224勝を挙げた名投手、後にソフトバンクの監督としても成果を挙げた工藤公康さんが、プロ野球観戦を楽しむためのヒントをまとめた本。…なのだけど、僕には今まで目にしたことがないくらい優れた野球の教本に思えた。そして書いてある内容もなかなか高度だと感じた。読みながら、もう一度子どもに戻って野球をイチからやり直したくなった。学生時代を思い起こすと、僕はマウンドに立つ相手投手のベストピッチをいつも頭に置いて打席に立っていた。アウトローにビシッと決まる速球とか、天井から曲がり落ちるような落差の大きいカーブとか、相手が得意とするボールに打ち取られたくなくて、その結果フルスイングはなかなかできず、“当てに行く”バッティングになっていた。当時は、出塁するためには仕方がない、そもそも長距離打者じゃないし、塁に出ないとベンチに下げられるし…と思っていたけど、当時この本を読んでいたら違っていただろうな、と、今頃悔やんでいる。工藤公康さんの言葉を読みながら、野球は確率のスポーツであって、ある程度の割り切りが必要なスポーツだということを今さらながら理解した。状況を整理して次の自分の動きをあらかじめ絞り込んでおく。それができれば、例えば自分が二塁ランナーになった時にも打った瞬間に迷わずスタートが切れる。外野を守っていても自信を持って守備位置を決められる。備忘録的にいくつか趣旨を拾っておく。・接戦で終盤を迎えたら内野手は三塁線と一塁線を締めて守る。単打は仕方がないが長打は防ぎたい。・ランナー二塁の時、三塁手はランナーとバッターの両方が見えるように斜めに構える。・コースギリギリの球は打てなくても仕方がない。それより甘い球を確実にヒットすることが大切。・プロのピッチャーでも狙ったところに投げ続けるコントロールは持っていない。狙った通りにアウトローに投げるのは至難の業。・代打に出たらファーストストライクを必ず振る。ヒットになるかどうかは結果論に過ぎない。・二塁ランナーの時、自分の左に打球が飛んだら三塁へスタート。右側なら止まる。・「上から叩け」と以前は言われたが、上から叩こうとしたら下に落ちる変化球を打てない。球種が少なかった昔の考え方だ。・送りバント:一塁と三塁がどれだけチャージしてきても、投手前に打球の勢いを殺せればほぼ成功する。

November 12, 2025

コメント(0)

-

「幸福の黄色いハンカチ」のロケ地(北海道夕張市)

10月の週末、夕張に行った。目的地のひとつは、昭和50年代に大ヒットした映画のロケ地を保存した「幸福の黄色いハンカチ想い出広場」。この映画をまったく知らない平成生まれのわが子も一緒に出かけた。札幌から岩見沢までは高速道を使い、途中でコンビニで休憩した後、夕張に着いた。週末の午前中、駐車場には車が何台か停まっていた。いずれも1977年に公開されたこの映画を知っている世代の観光客とお見受けした。入場料は550円。夕張はかつて国内有数の炭鉱の町。炭坑で働く人たちが住んでいた五軒長屋の炭鉱住宅がこの映画の舞台になっていて。長屋の中には撮影当時の姿が残されていた。駐車場の脇には映画のポスターが看板として置かれていた。(あらすじ)山田洋次監督が高倉健を主演に描く人間ドラマ。共演に倍賞千恵子、武田鉄矢、桃井かおり。失恋して自暴自棄になった欽也は、新車を買って北海道へ傷心の旅に出る。そこで欽也は一人旅をしていた朱美のナンパに成功し、さらに2人は海岸で勇作という男と知り合う。旅をともにすることになった3人だが、刑務所から出所したばかりだと話す勇作が、愛妻へ出した葉書のことを語り始め……。(松竹ウェブサイトより)入口の案内所にはスタッフさんがいて、映画の撮影時、この案内所は浜松理容院という床屋さんだったと教えてくれた。薪ストーブ、あるいは石炭ストーブか、レトロなストーブが室内を暖めていた。映画で使われたマツダの車。長屋の中に展示されている。長屋の内部。煙突から煙が出ている右の建物が案内所。入場券はここで買った。バーコード決済にも対応していた。室内では温かい珈琲も買える。わが子は終始、ふーん、へー、ほおほお…という感じだった。

November 7, 2025

コメント(0)

-

「心の野球〜超効率的努力のススメ〜」桑田真澄著(幻冬舎)

2008年に現役を引退した桑田真澄さんが、2010年に出版した本。自伝でもあり、啓発本のようでもある本だった。野球の技術にはほとんど触れず、心構えが紙幅の大半を占めている。先に読んだ清原和博さんが、無防備と言って良いほどありのままに語っていて、ダメな自分もそのまま晒しているように思われるのに対し、桑田さんのこの一冊には自分自身への強い自信、そして守りの意識も少し感じた。桑田と清原。同じ時代に同じ場所で同じものを見ていたはずの二人なのに、語るポイントも語り口も異なっていることは想定外とまでは言わないが、驚きだった。この本は心構えが大半、とは書いたがこれはプロ野球選手が書いた本。当然、野球のことはたくさん書いてある。配球のこととか、練習のこととか、桑田選手ならではの考え方が披露されており、興味深く読ませてもらった。

November 2, 2025

コメント(0)

-

円山動物園(札幌市)

10月半ばの週末、そろそろ紅葉も見頃かな…と思いながら地下鉄を円山公園駅で降りて歩き回った。この日の天気予報は雨。そのせいか公園内に人の姿はまばら。円山動物園に向かう道にも、動物園の正門前にもいつもの人混みがなかった。というかチケット売場に数人しかいなかった。週末なのにめずらしいな、と思いながら、久しぶりに動物園を楽しむことにした。前回は、おそらく小学校入学前。遊園地のような乗り物があった気もするが定かではない。入園料は800円。現金払いなら券売機が使える。カードやバーコード決済は窓口で対応可、というシステムだった。窓口の年配の方にバーコード決済をしてもらった。園内に入ると、幼稚園児たちが保護者たちと一緒にあちらこちらで歓声を上げていた。中学生たちも3〜4人のグループに分かれて動物の姿を写生していた。どちらも天候に関わらず今日来ることに決めていたのだろう。小雨の中の写生は少し大変そうだった。園内をのんびり回った。ゾウ、キリン、オラウータン、サル、オオカミ、ヒツジ、フラミンゴ、カメ、トラ、ヒグマ、シロクマ…みんな可愛かった。懐かしくて、心地よくて、1日ずっとここにいたい気持ちになった。

October 28, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「神子町(みこまち)」(今の青葉区木町と通町一丁目のそれぞれ一部)

神子町(みこまち)は、かつて仙台の城下町の北部にあった町名。昭和43年2月1日実施の住居表示によって、今は仙台市青葉区木町と通町一丁目のそれぞれ一部になっている。神子町のうち、通町一丁目に変わった場所には通町小学校があり、小学校以外の場所は神子町から木町に変わっている。辻標87番「北八番丁/神子町」は、神子町を次のように説明している。・北八番丁と北九番丁を南北に結ぶ町。・寛文12年(1672)から元禄3年(1690)の間に町割りがなされ、主に瓦職人衆が居住した。・この町の瓦は藩用であったため、窯元の瓦師は棟梁た呼ばれ、帯刀を許された。・町名は、この地に朝日という神子が住んでいたことに由来するという。また、仙台市HP「道路の通称として活用する歴史的町名の由来」は、神子町について次のように書いている。・木町通の一筋東、北八番丁から北山町に至る町で、朝日という名の神子が住んでいたためと伝える。・藩営の瓦焼場が設けられ、職人、足軽の町として割出された。・以来、瓦職人の町として近代まで続いてきた。都心から程近い場所にありながら、両側が行き止まりの比較的静かな住宅街だった。

October 23, 2025

コメント(0)

-

「清原和博 告白」清原和博著(文藝春秋)

「虚空の人〜清原和博を巡る旅〜」の著者、鈴木忠平さんが丁寧に清原さんからの聴き取りを重ね、独白の一冊にまとめ上げた。清原が子どもの頃からの記憶をたどる中で、所々にバッティングに触れている部分があって、それは本書の本筋ではないとは知りつつも「そうなんだ、意外…」と感じるところが多く、興味深かった。例えば…①ゾーンの四隅を打てるバッターなんかいないのに、そこを完璧に打てるようになっていきたいと思うようになっていった。②1打席目はカーブが全然見えなかった。だから2打席目はとにかくストレートを打つしかないと思って振ったところにボールがちょうどきて二塁打になった。③左足をツーステップしてタイミングを取り、一度右足に乗せた体重を、そこから強く踏み込んだ左足で受け止める。そうすることでバットのヘッドが走って、ボールに力が伝わる。左足にかかる負荷が大きければ、大きいほどボールは遠くに飛んでいく。①について、僕は現役時代、大半の野球部員と同じようにアウトローを強く打てるバッターになりたいと思っていて、四隅も打てるようになりたいと思うことが当然だと思っていた。目からウロコの一文だった。②について、これは清原自身の高校1年生時代を振り返っての言葉。相手チームから見て、清原選手が内心こんなことを考えているようには見えなかったと思う。才能もパワーもケタ違いの選手が、自分たちとさほど変わらないことを打席で考えていたことが意外で面白かった。③について、清原選手がツーステップしている記憶がなく、改めて動画を見てみると、確かにしていた。ステップというよりは、クッ、クッ、と左足の踵で2回リズムを取っているように見えた。「強く踏み込んだ左足」についても、映像ではそれほどはっきりとしたものではなかった。流れの中で一瞬左ひざに物凄い力がかかっている、ということなのだろう。知らずに表面的に真似をしている選手がたくさんいそうな気がした。現役選手としての野球人生を終えてから、生きる意味を見失ってしまった、と清原選手は言う。だけど、彼の頭の中には、野球のノウハウや上達の秘訣が今でも山のように詰まっているに違いない。今からでも、全国の野球少年たちに清原選手が持っているものを少しでも多く伝授していってもらえることを心から願っている。

October 18, 2025

コメント(0)

-

盛岡駅前の地下道

8月。午前中の盛岡。この日は暑かった。早めの新幹線で盛岡駅に着き、約束の時間まで街を散策。というのがこの日の予定。晴れていて良い気分だったけど、しばらくして暑さに耐えられず散策は中断。また駅前に戻る途中の写真がこちら⇩白い鉄橋、開運橋の向こうに盛岡駅がある。盛岡はいつ来ても良い街だと思う。そう思いながらも、駅から地下道を通らないと市街地に行けないと思われるところが少し不思議…といつも感じている。自分の歩き方が悪いのか、駅を出てから直線的に地下道に入ることも今までのところできていない。キャリーケースを転がしながら地下道入口を探して行きつ戻りつしている自分が毎度のことながら情けない…暑さで中断した盛岡散策の続きは、翌日、夜明けと同時にホテルを出て堪能した。商店街には夜の余韻が残っていて、酔ったお兄さんが路上で電話の相手と人生を語っていた。盛岡城跡は朝日に照らされ、犬を連れて散歩している姿をたくさん見かけた。

October 13, 2025

コメント(0)

-

「虚空の人〜清原和博を巡る旅〜」鈴木忠平著(文藝春秋)

《PL学園の四番打者、清原和博が右打席に立った。そして僕はレフトの守備位置についている。さて、どう守る…?》清原が甲子園で活躍していた頃から、こんな空想をすることが時々あった。《清原のバットから地を這うようなライナーが自分に向かってギューンと伸びてくる。そんなイメージを頭に置きながら、どんな打球だろうがとにかく身体が伸び上がらないように、重心を低く、腰のあたりで捕球する意識で動こう》空想の中で僕は真剣にこんなことを考えていた。高校時代の清原のゆったりとしたバッティングフォームと、柔らかいスイングから飛び出す鋭い打球に、当時の僕はすっかり魅了されていた。「清原には投げる所が見当たらない。どうしよう…」などと、ピッチャーでもないのにそんなことを考えることもあった。プロ入り後、身体が筋肉でムキムキになる前の清原への憧れは今も消えていない。その清原和博のプロ野球選手引退後の姿がこの本には書かれていた。著者の鈴木忠平さんは「嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか」を書いた人。鈴木忠平さんの筆力に再び触れてみたくなってこの本を手に取った。結果論だけど、清原はもっと活躍すべき人だったと思う。本当にもったいない…と改めて思う。清原くらいのスーパースターに、大リーガーの代理人のような専属のマネージャーはついていなかったのだろうか。世の中を知らないまま大金を手にした清原は、赤子の手をひねられるように夜の街の食い物にされてしまったのではないか。さらに言えば現役時代にも、プロレスラーのように筋肉をつけて彼の長所を消してしまうことも避けられたのではないか。そんな気がしてならなかった。落合監督の本と同様、著者は自問自答を繰り返しながら清原と向き合い、関係者への取材も重ねながらこの本を書き上げた。「あんたは清原を食い物にしている」と取材先の一人から罵られながらも、そしてそれを否定できないと感じながらも、丁寧にこの一冊は書かれていた。力作だと思う。

October 8, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南石切町」(今の住所も若林区南石切町)

南石切町(みなみいしきりまち)仙台市若林区にある南石切町は、今も地番が住所として使われている。現地に行ってみると「石切町」の名にちなむようなものは見当たらず、通りの両側には普通に住宅が並んでいた。南石切町は、かつて石工さんの町だったそうで、そのことが辻標57番「南石切町/南染師町」に次のように書かれていた。・寛永初期に城下を南方へ拡張する際、石材需要に対応するため石垣衆をここに配置した。・彼らは石工の本場近江領から選抜されてきた人々で、特に細工物に長じ、伊達家ゆかりの墓所や社寺に灯籠、鳥居など数々の作品を残している。・なお、町の南端は明治18年に南材小学校敷地となった。(町の南端「竹屋横丁」から見た南石切町。道路の右側に南材小学校がある。)また、仙台市HP「町名に見る城下町」では、南石切町を次のように説明している。・南材木町の東裏にある町。・寛文4年(1664)の絵図には「石垣衆」と書き込まれている。・南石切町の名は、八幡町付近にもあった石切町に対しての呼び名でもあった。・職人たちは近江な国(いまの滋賀県)から招かれた人々で、神社仏閣の灯籠や鳥居、墓石、石碑などを手がけた。・また、南材木町と南石切町を結ぶ道は竹屋横丁と呼ばれたが、文字どおり竹を商う人々が住んでいた場所である。南石切町は、南材木町、新弓ノ町、八軒小路、南染師町に囲まれた小さな町。町の南端から北端まで歩いてみたが、ものの2〜3分で通り抜けた。広さも名前も昔と変わらない石切町。コミュニティとしてはちょうど良い広さに思えた。

October 3, 2025

コメント(0)

-

映画「宝島」【感想】

第二次大戦後のアメリカ統治下の沖縄。日本政府に見放され、法的に守られることなく駐留米兵たちの犯罪行為に泣き寝入りを強いられ続けた沖縄の人たちの怒りと反抗が映画の中で爆発していた。もちろん、この沖縄の怒りは駐留米軍だけでなく、日本本土の人間たちに対しても強烈に向かっている。反米を意図する映画ではない。。一方で当時の沖縄の人たちのやるせない思いも随所にあった。例えば米兵が立ち寄る飲食店に貼られた「本土復帰反対」のビラ。米軍基地がなくなってほしい、という本音だけでは暮らしが成り立たないほど、米軍基地が落とすお金に依存していた基地周辺の現実も丁寧に映し出していた。あの戦争さえなければ…と簡単に片付けることのできない映画だった。あえて感想を言うなら、「日本とは本当はどういう国なのだろう。日本人とは誰のことなのだろう…」と思った。僕自身、戦後しばらくしてから生まれて、日本は良い国になった、日本人は優秀な国民だ、と教えられながら育った。ここまで日本の中で平々凡々な人生を歩んできた身で、誰のおかげで…と叱られそうな気もするが、正直に言えば、こんな大人たちにはなりたくないなぁ…と思いながら子供時代を過ごしていた。公害を垂れ流しながら金儲けに血眼になっている企業群、くわえタバコで深夜まで職場や飲み屋にへばり付いている中年太りの脂ぎったサラリーマンの群れ。日本の大人たちはすごく格好悪いと思っていた。今にして思えば敗戦の屈辱感が、あの醜いエコノミック・アニマル集団を産み出したような気がする。今、「台湾は歴史的にも中国の一部だ」と言って憚らない政権や、「ロシアとウクライナは歴史的に一体だ」と力を行使している政権があるけど、台湾とウクライナの人たちの多くがそれを望んでいないことはとても重く、この状態で仮に両国のリーダーが信じる「あるべき姿」が実現しても、それは長く続かないと思う。高度成長期の日本もこれと似たところがあったと感じる。経済的には世界1位だ2位だと威張っている裏で、次に続く世代の多くは窮屈な大人の生き方を嫌悪していた。「俺たちの成功を見習え、若い奴らは根性がない」と言われても、過去の武勇伝を聞かされても響かなかった。外国から見ても当時の日本は好かれていなかったと思う。時を経て、今の日本があの頃とは変わってきていることは本当に嬉しい。相変わらず井の中の蛙っぽいところはかなり見られるけれど。何かおかしいな、変だな、間違っているな、とたくさんの人たちが思っている状態は、きっと続かない。この映画を観ての感想はこれかもしれない。

September 28, 2025

コメント(0)

-

プロフェッショナルたちの守備力(楽天✕西武)

9月のナイトゲームを観戦。真夏の蒸し暑さはようやく和らぎ、過ごしやすい夜だった。この日の座席はは三塁側のフィールドシート。内外野の守備の動きをグラウンドレベルに近い目線で感じられるシートだった。一番のお目当ては、これまで2試合連続完封中の西武の先発、今井達也投手。しかしなんと、意外にも2回を投げ終わったところで降板してしまった。初回からマウンドの土の状態を気にする素振りや、投げ終わった後のイライラしたような仕草などが遠目にも見えていて、調子が良くないのかな…とは感じていた。だけどそれにしても早い降板だった。大リーグのスカウトがたくさん来てるとか、三試合連続完封を達成したらタイ記録だとか、周囲の雑音に集中を乱されたのかもしれない。対する楽天の先発、岸投手も少しいつもとは違う立ち上がりに見えた。投球間隔が普段より長いように感じたし、それとの関連はわからないけど連打も浴びていた。それが、キャッチャーが堀内から石原に代わると、ボールが持ったらすぐに投げる体勢に入るいつものテンポが戻り、これも関連はわからないけど、スコアボードにゼロが並び始めた。僕自身、試合途中にキャッチャーを代えられる程選手層の厚いチームにいた経験がないこともあり、この交代には「おっ」と思った。そしてキャッチャーを代えることでピッチャーが立ち直ることがあることを知った。結局先発投手として100球を投げ切った岸投手はさすがだと思った。この日の三塁側フィールドシートからは、内野ゴロの捌き方、外野手の飛球の追い方などが良く見え、プロの守備力の高さに改めて感じ入った。その中でもとりわけ、西武のショート、滝澤夏央選手のレベルの高さには目を見張った。身体は小さいのに足が速くて捕球も確実で肩も強い。動きがいつもキビキビしていて見ていて気持ちが良い。そんな選手だった。試合途中でショートに源田が入り、滝澤はセカンドへ。楽天では村林と宗山が春先にショートの定位置を争っていたように、西武のショートのポジション争いにも凄いものがありそうだ、と思った。この日、序盤から荒れ気味の試合で帰りが遅くなった。プロ野球選手たちの守備力の高さに感動しながら家路についた。

September 23, 2025

コメント(0)

-

「覚悟〜理論派新人監督は、なぜ理論を捨てたのか〜」栗山英樹著(KKベストセラーズ)

WBCで日本代表チームを率いた栗山英樹監督の本。彼が初めてプロ野球の監督に就任した日本ハムファイターズでの1年目を時系列的に振り返っている。先日読んだ落合監督の本は、驚きだらけで、そして知らないことだらけだった。落合監督の本を読んで「これで俺にも監督ができる」と思う人はたぶんいないと思う。一方、栗山監督のこの本は、タイトルにある通り「覚悟」に焦点が当てられていて、野球の技術的なことにはほぼ触れていない。初めて管理職になった人の悩みに共通するような記述もあり、難しいことは書かれていなかった。「俺にも監督できそう」と思う人がいるかもしれない。だけど忘れていけないのは、栗山監督1年目のこの年、日本ハムファイターズがリーグ優勝を飾っていること。監督就任1年目で優勝するなど、好きなだけ戦力を補強している巨人でもそうそうできることではない。その理由がこの本を一読しただけでは読み取れなかった。栗山監督の謙虚な書きぶりの奥に隠されていることを読み解く力が欲しいと思った。

September 18, 2025

コメント(0)

-

ベンチからの声(J-league)

夏の夜、仙台のユアテックスタジアムでJ2の試合を観た。座席はSS席の5列目。たまには良い席で、と奮発してみたら、選手の細かい動きや表情も見えて、ボールを蹴る音やピッチ内の声も聞こえて、期待通りの良い席だった。ひとつだけ、ピッチに近い前列は風向きによっては雨が当たるかも…と少し天気の心配があり、実際この日は試合開始2時間くらい前に突然のスコールがあった。程なくして雨は上がったものの、スタジアムに着いた時5列目のシートは濡れていて、雨に当たる可能性があることがわかった。基本的に観客席にはすべて屋根がかかっているけど、確実に雨を避けるなら10列目より上が良いように感じた。やがて試合が始まり、ピッチ上の選手との近い距離感を楽しみつつ、選手よりもさらに近く、ベンチ前にいつもいる監督の一挙手一投足にも興味を引かれた。野球なら、三塁コーチが打者に送るサインも、ベンチから大きなジェスチャーで出される守備位置の指示も、どれもプレーの合間なので選手にはしっかり届いている。一方でベガルタ仙台の森山佳郎監督は、試合中ずっと大声で選手たちに指示を出し続けていたのだけど、その間、選手は激しく動き続けているし、観客席からのサポーターの大声援はスタジアム中に響いている。監督の声は誰かに聞こえているのだろうか?そもそも誰か一人でも監督を見てるのか?聞こえているとすればその声は相手チームにも聞こえてるけど構わないのか?などと考えてしまった。そしてこのジェスチャーも誰が見ているのだろう…。監督が意味もなく動いているとは思えないので、ベンチの指示を全員に伝える役目を、ピッチ上の誰かが担っているのだろうか…。むしろそういうことではなくて、監督が試合の間ずっと熱く見守っている姿が選手たちを鼓舞している、ということだろうか。そんなことも考えながら観ていた。試合前にも、森山監督は選手たちのアップをひたすら見守っていた。こんなにジッと見続けられたら選手たちは手が抜けないに違いない。激闘の後は選手たちと一緒に満面の笑み。みんないい顔。チーム一丸となって戦った、気迫あふれる良い試合だった。

September 13, 2025

コメント(0)

-

「嫌われた監督-落合博満は中日をどう変えたのか-」鈴木忠平著(文藝春秋)

野球をやっていた頃、落合博満選手は僕にとっての打撃の神様、そしてスーパーヒーローだった。打席での動きのすべてが理想的に見えて、この打ち方をマスターしたい!と何度も思った。だけどとても真似はできなかった。よほど手首が強くないとあの打ち方はできない、と試す度に痛感したし、重たい硬式のバットを自在に操れない自分には真似事らしきスイングすらできなかった。加えて、落合選手は明らかに打席でヤマを張っているように思え、しかもそのヤマはほぼ当たっているように見えた。なぜあんなに球種が読めるのか理解できなかった。そして彼の発する「すべてお見通し」と言わんばかりの言葉の数々。旧例を打ち破る年俸交渉を含めて、落合の言っていることはたいがい正しい、と僕は感じていた。だけどその発言はしばしば世の中から批判された。それが不思議で、自分の感覚に不安を覚えた。落合が言っていることの何がダメなのかがわからない自分は非常識なのかな…と、周囲の目を気にしがちな自分は考えたりしていた。落合博満という人間にもっと迫りたい。そう思っていた時にこの本に出会い、引き込まれるように、そして貪るように読んだ。名古屋の大学を卒業して日刊スポーツ新聞社に入った著書は、プロ野球担当記者として地元の球団、中日ドラゴンズの落合博満監督を見つめ続けることとなった。著者はその後日刊スポーツを離れ、Numberの編集などに携わった後、渾身の筆力で450ページを超える一冊の本「嫌われた監督」を書き上げた。そうだ、この感覚はNumberを読んでいたときの、あの没入感だ、と思い当たった。2004年から2011年まで、著者の経験や視点だけでなく、選手、コーチ、スカウト、家族など、落合監督を取り巻く人たちの声を丁寧に拾い集めながら、「落合博満はいったい何を考え、何を求めているのか」を著者は探り続けた。観客席からではなく、グラウンドレベルで野球を見たい。いまだにそう思っている自分にとっても、この本は最高の一冊だった。取り分け、荒木雅博を通じて落合監督を描いた最終章では不覚にも感動の涙が込み上げた。2011年9月23日のヤクルト戦の映像もスマホで探して繰り返し見て、またジーンとなった。夢だった野球の世界の住人になれたような錯覚をこの本は与えてくれた。

September 8, 2025

コメント(0)

-

新渡戸稲造生誕の地(盛岡市)

岩手公園(盛岡城跡)の近くで新渡戸稲造(にとべいなぞう)の像があった。そして、敷地に立つ案内板には「新渡戸稲造生誕の地」と書かれていた。新渡戸稲造さん…。僕の知識の中では「前のお札の人」。五千円札の人になることが決まった時に岩手の人たちが誇らしげに喜んでいた様子が記憶にある。だけど、恥ずかしながら彼がどのような偉人だったのかは良くわからない。現地の案内板に簡単な紹介文があったので読んでみた。以下概略…・1862年(文久2年)この地で生まれた・南部藩士・新渡戸十次郎の三男・農学博士、法学博士の学位を取得・札幌農学校教授、京都帝国大学教授、第一高等学校長、東京帝国大学教授、東京女子大学長を歴任・行政官として台湾の開発にあたった・第一次世界大戦後、国際連盟事務局次長に選ばれ、公正な言動により「連盟の良心」と称えられた・1933年(昭和8年)カナダ・ビクトリア市で逝去台湾とか国際連盟とか、彼が辣腕をふるったであろうその頃の様子について、もっと知りたいと思った。後ほど調べてみようと思う。生誕の地には、彼が生まれた当時の名残りらしきものは見当たらなかった。それでもこの細長い土地は彼の偉業を顕彰する場として、銅像をメインにきちんと整えられていた。

September 3, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南鍛冶町」(今の住所も若林区南鍛冶町)

南鍛冶町(みなみかじまち)は仙台から江戸に向かう奥州街道沿いに位置する町。この辺りは空襲の被害を逃れ、昔の道筋は今も残っている。住居表示の波にも抗い、今も住所は南鍛冶町◯番地のまま地番が使われている。南鍛冶町は旧奥州街道を挟んだ、いわゆる両側町になっている。沿道に鍛冶職衆がいたような名残りは見つけられなかったが、道の突き当りに火の神といわれる古い神社(三宝荒神社)があった。辻標73番「三百人町/南鍛冶町」は南鍛冶町を次のように説明している。・奥州街道沿いの荒町と穀町との間の町。・米沢以来の鍛冶職衆の町であるのが名の由来。・仙台開府当初、鍛冶職衆は元鍛冶町に配置されたが、寛永五〜十一年(1628−34)同地が侍屋敷とされたため、南と北の鍛冶町に移った。・町の守護神三宝荒神社は元和年間(1615−24)の創建といい、早くから鍛冶職衆が住んでいたとも考えられる。辻標73番「三百人町/南鍛冶町」そして、辻標に書かれている三宝荒神社の境内で、次のような説明を見つけた。・三宝荒神・今も民間で広く信仰されている日本特有の仏教における信仰の対象である。・三宝とは〔仏・法・僧〕の三宝を守護するといわれる。・その一つ「仏」はすなわち本尊である。・「法」は仏の教え、「僧」は仏の教えを広め奉じる僧である。三宝を守る守護神と言われている。・屋内の竈〔かまど〕や台所に祀られ、火の神、火伏の神として深く信仰されてまいりました。・中世「平安時代」以降に神仏習合によって発生し、修験者や陰陽師等の民間宗教家によって広められた神であると考えられております。(中略)・三宝荒神は近畿地方を中心に全国に300社あるといわれますが、東北には少なく貴重な壱社といわれております。(後略)・宗教法人 三宝荒神神社の説明文には直接的に鍛冶職衆との関わりは記されていないが、火の神、火伏の神であることをもって鍛冶職衆の信仰を集めていたということかな、と思った。

August 29, 2025

コメント(0)

-

「落合博満 アドバイス」落合博満著(ダイヤモンド社)

物心ついた頃から大好きだった野球は、もう何年も観るだけのものになっている。だけど、グラウンドレベルで、とりわけフェアゾーンで感じる野球の迫力は、観客席からではどうしても感じられない。そこが野球をやらなくなってからの不満…。もう選手には戻れないけど、せめて頭の中だけはもう一度プレーヤー側に寄せてみたい。気持ちだけでもグラウンドに立っていたい。そう思いながら、副題に「指導者に明かす野球の本質」とある現場向けのこの本を読んだ。著者は往年の3冠王、落合博満さん。社会人野球の監督たちが抱える疑問に答える形で書かれている。読み終えて、史上最強のプロ野球選手のひとりである落合さんが、社会人野球そしてアマチュア野球の発展にも目配りをしていることが伝わってきた。落合さん自身が社会人野球経験者ということもあると思うが、野球界の裾野の広がりと、アマチュア野球のレベルの底上げの上にプロ野球の発展がある、と落合さんは考えているように感じた。この本からはもうひとつ、野球の指導者のレベルの激しいバラツキは、社会人野球ほどの高いレベルでも課題になっていることも推察できた。親ガチャ、ではなく監督ガチャ問題の解消に向けては、審判に講習会があるように、指導者にも資格のようなものがあれば一助になるのだろうか。余談になるが、落合選手がプロ入り当初、ショートを守っていたことは今まで知らなかった。余り想像ができない…。

August 24, 2025

コメント(0)

-

一橋徳川家屋敷跡(千代田区大手町)

皇居のお堀と日本橋川の間、商社丸紅のビルの敷地内に、「一橋徳川家屋敷跡」が残されていた。日本橋川に架かる橋の名前は「一ツ橋」。この橋の近くに屋敷があったことが一橋徳川家の名前の由来とのこと。橋の近くには石垣「一橋門跡」もあった。一ツ橋も一橋門も、どちらも首都高の高架下にあって、まったく目立たない。それが少し寂しいところだった。それはそうと、この一橋門の内側の広大な敷地に、一橋徳川家屋敷があったそうだ。石柱が建っているこの場所は、お屋敷のほんの一部に過ぎない、と思われる。巨大なビルのふもとにあるこの場所、決して広くはないけど、しっかりと歴史を感じさせる空間になっていた。石柱の隣にはこんな説明があった。「一橋徳川家は、寛保元年(1741年)徳川八大将軍吉宗の第四子宗尹(むねただ)が江戸城一橋門内に屋敷を与えられたことがはじまりである。 一橋家・田安家・清水家は御三卿(ごさんきょう)と呼ばれ、御三卿は将軍家に世継ぎがなく、御三家(尾張・紀伊・水戸)にも将軍となりうる該当者がいない場合に将軍を送り込める家柄で、十万石の格式をもち、直属の家臣団を持たず、将軍家の身内として待遇された。 当家は、二世治済(はるさだ)の長男家斉(いえなり)が十一代将軍となり、水戸家より入った一橋九世が徳川最後の十五代将軍慶喜(よしのぶ)であり、御三卿の中でも幕政に深く関わった。(後略)」十万石の格式をもち、家臣団はいない…というと、一橋徳川家は普段はどんなお仕事をしていたのだろうか…??という疑問がフツフツと湧いてきた。そのうち調べてみようと思う。ちなみに、一ツ橋は徳川家が江戸城に入った頃には既に架けられていて、大きな丸木が一本だけの橋だったので「一ツ橋」の名になったと言われている。寛永六年(1629)に一橋門が築造され、その内側に一橋徳川家の屋敷ができたのは元文五年(1740)。現存するわずかの石垣を残して一橋門が撤去されたのは明治六年(1873)のこと。(以上、千代田区HP「千代田区の文化財」より)皇居の平川門。振り返ると屋敷跡のある丸紅のビルがあった。

August 19, 2025

コメント(0)

-

「石川啄木と宮沢賢治の人間学」佐藤竜一著(日本地域社会研究所)

強い日差しの中、盛岡駅前の木伏緑地を歩いていると、遊歩道に背を向けるように石川啄木の歌碑が建っていた。かの時に言ひそびれたる大切の言葉は今も胸に残れど 啄木この句は啄木の歌集「一握の砂」に収められていて、北海道で出会った女性に対する想いを込めた句らしい。そう言えば…札幌の大通公園にも啄木の歌碑が建っていた。そして、上野駅構内の線路の行き止まりに建つ「ふるさとの訛懐かし…」の歌碑も頭に浮かんだ。旅に出ると、ふとしたタイミングで石川啄木の歌碑を目にし、場所によってその頻度は松尾芭蕉にも匹敵するようにも感じる。啄木はいったいどんな人だったのだろう、と思い、彼について書かれた本を探した。見つけた本「石川啄木と宮沢賢治の人間学」は、二人に関する資料を丁寧に集め、啄木と賢治の人生をコンパクトに紹介していた。ぼんやりと知ってはいたことではあるものの、二人の人生の短さには、やはり衝撃を受ける。啄木の人生はわずか26年。賢治もたった37年。そして二人が今のような社会的名声を得たのは、どちらも死後のこと。歌人として、あるいは作家として、職業と言えるほどの収入を得ることはかなわず、とりわけ啄木は生活苦に喘ぎ、借金を重ねる暮らしぶりだったようだ。有名になりたい…と願う心は、子どもの頃にはきっと誰もが持っているものだと思う。けれど年齢を重ねるにつれ、満たされないその心はしばしば妬みへと変わり、妬みは周囲を不快にし、世の中を不快にし、自分の心も不快にしていく。ほとんどの場合は…。だけど啄木も賢治も、妬みに変わる暇もなく逝ってしまったのではないか。そもそも彼らの才能からすると誰も妬む必要はなかったと思うけど…。生きているうちに名声を得て欲しかったな、と思った。

August 14, 2025

コメント(0)

-

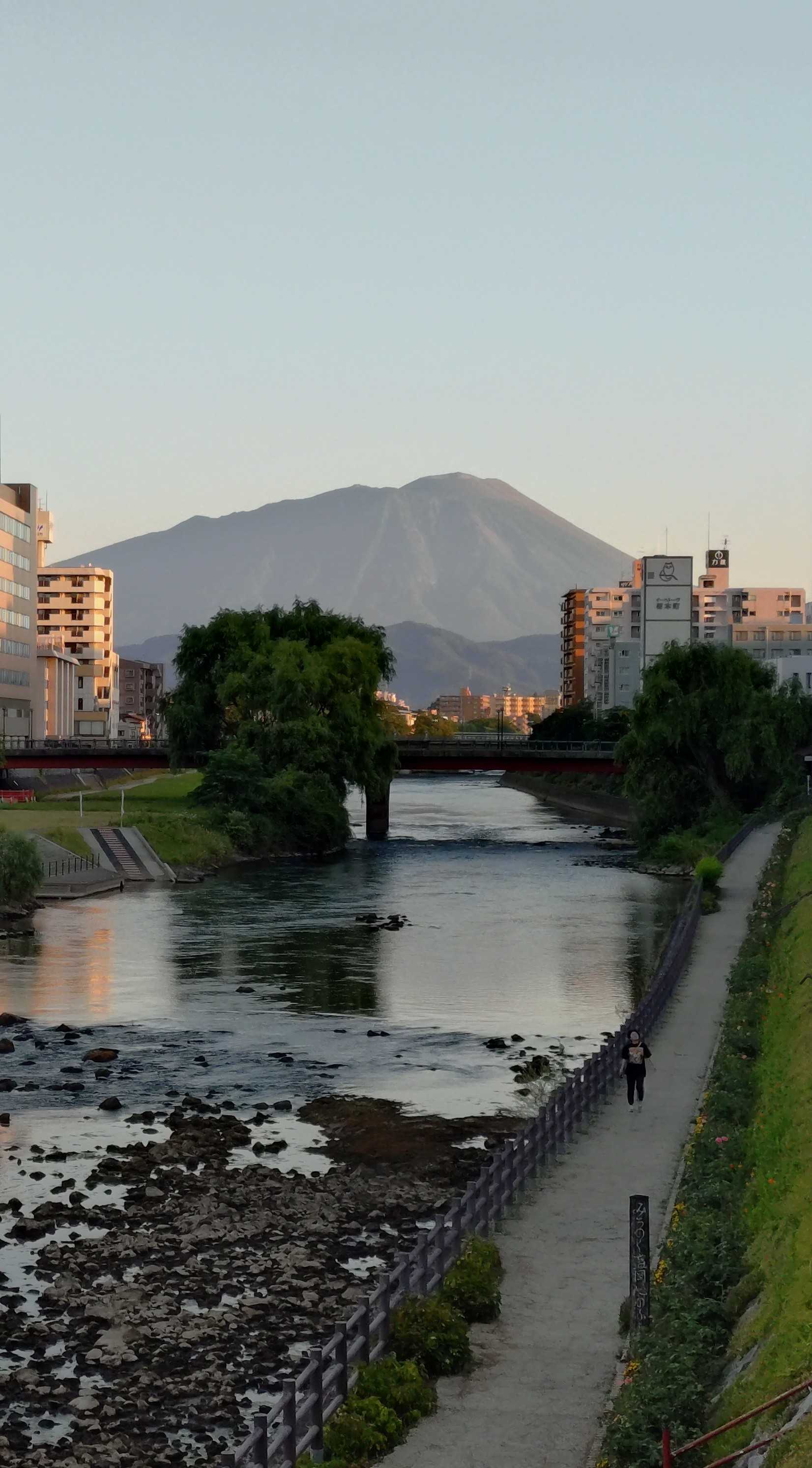

岩手山と北上川と開運橋(盛岡)

早朝、盛岡の街なかを歩いた。駅近くのホテルを出て開運橋を渡ると、北上川の向こうに朝日に照らされた岩手山が見えた。北上川と岩手山が産み出す盛岡の風景、いつ来ても美しいと思う。開運橋のたもとに橋の説明板があり、そこに宮沢賢治の句もあった。そら高く開うんばしのせともののらむぷゆかしき冬をもたらす 宮沢賢治開運橋

August 9, 2025

コメント(0)

-

「ビッグ4」アガサ・クリスティー著 中村妙子訳(早川書房)

アガサ・クリスティーを読むのはこれが3冊目。今回の「ビッグ4」は名探偵ポワロが登場するバージョンだった。本のコピーライトが1927年となっているこの小説の中に「日本をおそった大地震」という記述を見つけた(5.若い科学者の失踪)。これはきっと1923年の関東大震災のことだろうと思った。1923年は和暦にすると大正12年。ずいぶん昔だ…ほぼ100年前のイギリスを舞台にこの小説は書かれたことになる。なのに古さを感じないところはすごい、と思った。大正時代の日本の文壇では、与謝野晶子、永井荷風、志賀直哉、武者小路実篤、芥川龍之介といった作家たちが活躍していて、日本の文豪たちの作品からは今の時代とは明らかに違う古き良き日本の風景が浮かんでくる。その時代感を「ビッグ4」からはあまり感じることがなかった。むしろ、今も昔も、人が考えることや、やっていることはぜんぜん変わっていなくて、「物事がますます複雑化、高度化している現在…」みたいなことを訳知り顔に語る人は、今だけじゃなくて大正時代にも、そしておそらく平安時代にもいたはずだ、と改めて思った。この作品には「クリスティー文庫4」と番号が振ってある。4ということはアガサ・クリスティの初期の著作なのだろう。読んでみると、ハリウッド映画ばりに危機一髪の場面が散りばめられていて、一方で、いつもポアロと行動を伴にしているヘイスティングズとポアロのやり取りには、のび太とドラえもんの会話に通じる微笑ましさを感じた。この作品は、アガサ・クリスティの筆が成熟していく過程、そしてポアロとヘイスティングズの人となりが完成していく過程の一作なのかもしれない。次の一作を読む意欲がそそられた。

August 4, 2025

コメント(0)

-

気動車特急北斗(JR北海道)

夕方、新函館北斗駅から特急に乗って札幌に向かった。僕がまだ子供だった頃、仙台から札幌に帰る時には、夕方4時半頃に函館駅を発ち、夜8時半頃に札幌駅に着く特急北斗に乗ることが定番だった。朝7時に仙台発の急行くりこまに乗って、青森まで約5時間。ぞろぞろと桟橋を歩いて青函連絡船に乗り込んで、函館まで約4時間。そして函館から特急北斗に乗って、その日のうちに札幌に到着。今思うと大旅行だけど、当時は子供心に「早い、速い、かっこいい!」と感じる帰省旅だった。北海道から内地に引っ越した頃、僕は内地の方言に余り馴染めなかったし、湿度の高いモヤッとした空気と輪郭のはっきりしない風景にもスッキリしないものを感じていた。一言でいうと、北海道に戻りたかった。だから、特急北斗の車窓から見える夕方の北海道の風景と、故郷に向かってひた走るディーゼル特急のエンジン音は、強烈なワクワク感と共に記憶に残っている。この日、当時とほぼ同じ時間に同じ路線を走る列車に乗ることができた。車窓に広がる夕景は、太陽光パネルとか建設中の北海道新幹線の高架とか、当時と違うところもありながら、いろんなことを思い出させてくれた。そして僕が大好きなディーゼルエンジンの加速音は列車の形は変わっても健在だった。うろ覚えだけど、特急でも長万部で駅弁を買えたこととか、貨物列車に追い抜かれるための停車時間があったこととか、昔のことを少しだけ思い出した。

July 30, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南材木町」(今の住所も若林区南材木町)

南材木町(みなみざいもくちょう)藩政時代の町名、南材木町は戦後の住居表示の波を免れ、今も正式な住所として使われている。仙台大空襲の被害エリアの外にあるため、今なお残る旧奥州街道の道筋からも、そしてその道沿いに建つ建物からも、歴史的な雰囲気をいくつか感じることができた。旧奥州街道の両側に建つ歴史的建造物たち奥州街道は南材木町と穀町の境でS字に大きく曲がっている。敵の軍隊が街道を攻め込んできた時、その勢いを落とすため工夫がこのクランク、と聞いたことがある。辻標五十六番「竹屋横丁/南材木町」には読み方を「みなみざいもくまち」として次のように記載している。【南材木町】(みなみざいもくまち)・寛永初期に城下を南方へ拡張する際に用材供給のため割り出され、当初は若林材木町と称した。・城下町方二十四町のひとつで、材木のほか煙草の専売権も与えられ、江戸道中南口、後の国道沿いの商人町として栄えた。・戦災を免れたため今も土蔵建築や町内神などが残り、昔日の面影を伝えている。辻標と旧奥州街道

July 25, 2025

コメント(0)

-

新戦力を見てきた(楽天✕ソフトバンク)

楽天✕ソフトバンクを観戦。シーズン半ばに登場したルーク・ボイトとオスカー・ゴンザレスをこの目で見たい!が今回の一番の目的。二人とも試合に出てくれた。4番指名打者・ボイト5番レフト・ゴンザレス残念ながら夜の試合の写真はどれもこれもブレブレ…。楽天の球場は照明が暗い…とか言いたいわけではなくて、これはおそらくカメラの性能のせい。分かりにくいけど、この画像はフルスイングしているゴンザレス選手。この日は結果が出なかったものの、これだけ強く振るバッターがボイトの後に控えていたら、相手バッテリーとしてはボイトとの勝負は避けにくいだろうな、ボイトが歩かされることもあまりないだろうな、と思った。そうは思ったものの、この日のボイトは2回も四球で出塁した。ソフトバンクの先発モイネロは明らかにボイトには投げにくそうで、静かに打席に立つ彼の威圧感は、確かに凄かった。結果として1回目の四球は決勝点につながって、モイネロはこの回、わずか被安打1で2点を失った。ボイトの存在感が勝負の流れを呼び込んだように見えた。試合前にウォーミングアップをしている姿を見ても、デカい…という感じ。そして腕が太い…。打順の前後がさらに充実してボイトだけが警戒される状況がなくなれば、持ち前のパワーを発揮してくれそうな気がした。この二人に加え、この日はセンター辰巳の華麗な守備と、先発古謝のきれいな球筋、そしてショート入江の喰らいつくようなタイムリーヒット、そして盤石の投手リレーも観ることができた。楽天ベンチとしても会心の試合だったに違いないと感じた。入江選手。外角球に食らいついて打球は一塁手の頭上を越えた。四球で出塁したボイトが二塁から生還し先制点。先発の古謝投手。独特でありつつも流れるような投球フォーム。この日の座席は三塁側カウンターシート。テーブルがあって、シートには肘掛けもあって、快適だった。

July 20, 2025

コメント(0)

-

「街道をゆく5 モンゴル紀行」司馬遼太郎著(朝日新聞出版)

近頃、アメリカのトランプ政権が関税の引き上げを世界中に宣言していて、アメリカの労働者階級は自分たちの雇用を守ってくれるスーパーヒーローが現れたかのように喜んでいる。そんな報道に日々接している。アメリカで少しでも暮らしたことがある人なら、トランプ政権に熱狂しそうなタイプの人たちを以前から良く見かけていたのではないだろうか。悪い人には見えないけど、ものごとを絶対的な善と絶対的な悪に分けて単純に語ることが大好きな人たち。そして白人の自分やアメリカ人の自分が大好きな人たち。報道を通すと首をかしげるようなトランプ政権の主張も、アメリカで出会ったあの人たちをイメージすると何となく合点がいく。だけど少し心配なのは、トランプ政権が特効薬のように言う関税の最終的な負担者が、アメリカにいる自分たちだということをあの人たちは理解できているのか、ということ。もうひとつ心配なのは、ブチ上げた政策が思い通りにいかなくなると突然他人のせいにし始める現政権の癖がまた出ないだろうか、責任逃れに走ったりはしないだろうか、ということ。そんなこんなで、このところSNSで流れる雑なコメントを目にするのが少し嫌になり、紙の本に心を浸す時間が増えてきている。今は、なぜかモンゴルに興味を持っていて、読みたい本を探しているうちに司馬遼太郎さんの「街道をゆく」に行き当たった。「街道をゆく5 モンゴル紀行」久しぶりに司馬遼太郎の名に触れたことがまず嬉しかった。1973年8月に司馬さんは、新潟からハバロフスク→イルクーツクを経てウランバートルに入り、その後ゴビまで旅をしている。民主化前のモンゴルに行くためにはソ連を通る必要があり、本書にはそれ故の苦労も綴られている。司馬遼太郎さんの文章は盛んに横道に逸れ、しばらくするとスッと本論に戻る。「モンゴル紀行」でもその筆致はそのままだった。司馬さんは疑問にぶつかると調べずにはおけない性分なのだろう。そして「横道」に含まれる豊かな情報の量にはいつものことながら感服した。「司馬史観」と言われるように、彼独自の歴史認識を随所に織り込んでいることも読んでいて心地よかった。何よりも、主張がありながらも読者を煽らない穏やかな文体には何度も何度も心が救われる思いがした。ボリュームのある作品ながら、無心に読むことができた。

July 15, 2025

コメント(0)

-

支笏湖(北海道千歳市)

札幌を朝8時に出て、洞爺湖と昭和新山、そして支笏湖を周り、夕方、札幌に戻った。5月上旬、北海道は本格的な観光シーズンにはまだ少し早く、車で走っていて渋滞に出会うことはなかった。赤信号で止められることも、と言うより信号を見かけることも余りなく、車の流れに乗ってひたすら走り続けた結果、カーナビが予想する到着時間よりも前に目的地に着くことができた。この日3カ所目の目的地が支笏湖。着いた時、静かな湖面に向かって雲間からの陽の光が放射状に注いでいた。もしも眠りから覚めた時にこの風景が目に入ったら、言い方は変だけど、自分は今ちゃんと生きてるか?もしかするとここは天国か?などと思いかねないくらい、息を呑むような美しさだった。車を停めたところは支笏湖ビジターセンター近くの有料駐車場。料金は500円。駐車場から湖の間には飲食店がいくつもあり、その中の一軒、碧水というお店で「いももち」を買って食べた。もっちりと温かくて、気持ちがほっこりした。

July 10, 2025

コメント(0)

-

「そして誰もいなくなった」アガサ・クリスティー著 青木久惠訳(早川書房)

なんとなく落ち着かない毎日を一旦落ち着かせてみよう。そう思いながら静かに家に籠もって「ABC殺人事件」を読みふけった。結果、いつの間にか引き込まれるようにグイグイと読み進んでいた。日常から離れる試みは大成功。アガサ・クリスティーに大感謝。僕自身、イギリスの経験は、ヒースロー空港に乗り継ぎで2〜3時間留まったことがあるだけで、事実上ない。だけど、読みながら事件の舞台の光景が次々と頭に浮かんできた。アガサ・クリスティー、面白い…。今さらながらそんなことを呟きながら、今回は彼女の代表作と言われる「そして誰もいなくなった」を手に取った。ストーリーは、離れ小島に建つ屋敷を舞台に進んでいく。読み始めて間もなく、大きな劇場の観客席に座って舞台上の演劇を観ているような、そんな気分になった。テレビドラマで言えば古畑任三郎をリビングのソファに身を沈めながら観ているような気分、と言えなくもない。主役となる10人は、それぞれ違う理由でお屋敷に招かれる。誘い文句に釈然としない思いは持ちながらも招待に応じた10人はお互いに初対面。そして、この10人すべての過去を知る誰かによって、彼らは1人ずつ殺されていく。恐ろしい、と思ったのは、殺される理由が裁く側の理屈でしかないこと。殺される側にしてみたら、言いたいことは山ほどあるだろうに…と思いつつ、それと同時に、こんなことは今でもよくあることなのだろうけどね、とも思った。昔は写真週刊誌、今は◯◯砲とかが発するゴシップネタを、いつもウンザリしながら聞き流しているけれど、ゴシップ雑誌の出版社とか編集部の人たちにしてみれば、彼らは彼らなりの良心に従っているのかもしれない(思い浮かばないけど)。もしかすると世直しに貢献しているつもりなのかもしれない(そうはなっていない気がするけど)。正義の衣をまとっている人たちは始末が悪い。そんなことを思いながら読んでいた。

July 5, 2025

コメント(0)

-

ザ・ウィンザーホテル洞爺(北海道)

2008年に洞爺湖サミットの会場になったザ・ウィンザーホテル洞爺。当時の首相は福田康夫さん。先進諸国にロシアとEUを加え、サルコジ大統領(仏)、ブッシュ大統領(米)、ブラウン首相(英)、メルケル首相(独)、ベルルスコーニ首相(伊)、ハーパー首相(加)、メドベージェフ大統領(露)、バローゾ委員長(EU)がこの地を訪れた。その時の報道を見て以来、一度は行きたいと思っていた場所に今回ようやく行くことができた。本当は、行きたい、よりも、泊まりたい、と思っていたこのホテル。今回は日程の都合上(本当に…)ランチに立ち寄っただけだったけど、とりあえずの念願は叶った。ホテル地下の駐車場に車を停め、ロビーに上がると大きな窓ガラスを通して洞爺湖が一望にできた。ホテルの高級感は期待通り。ウェブサイトの写真と違ってちょっと…なんてことはまったく感じなかった。写真は載せていないが、今回のランチはホテル内のレストラン「ギリガンズアイランド」にて。洞爺湖の絶景を見下ろしながら贅沢な時間を過ごした。

June 30, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南染師町」(今も南染師町。一部は若林区文化町)

広瀬川から水をひく七郷堀に沿って東西に延びる染物職人の町「南染師町」(みなみそめしまち)。歩いてみると、当時から伝わる染物屋さんを堀沿いに2軒見つけた。(越後屋染物店)※この建物は2025年1月頃解体。解体直前までこの建物はきれいに維持されていた。(永勘染工場)※この日は日曜日。シャッターはおりていたが看板に歴史を感じた。藩政時代からの町名「南染師町(みなみそめしまち)」は、その一部が昭和42年の住居表示で文化町に変わっているが、東西に長い町の多くの部分は、今も仙台市若林区南染師町を住所としている。(七郷堀。フェンスがあって今は人が立ち入れない。この堀の両側が南染師町になっていて、突き当りに見えるのは東北新幹線とJR東北線の線路。南染師町は堀沿いに線路の向こう側まで続いている)辻標57番「南石切町/南染師町」には、次の記載がある。【南染師町】・伊達氏に従って仙台に移り越路に住んでいた染師職人が、寛永13年(1636)の政宗公墓所造営にあたりここへ移された。・城下町方二十四町のひとつで、伊達御供を誇る六軒を中心として七郷堀を利用しながら需要の多い木綿染を独占的に扱って栄えた。・京都から分霊された愛染明王は染師たちから厚く信仰されてきた。仙台市HP「町名に見る城下町」は、南染師町を次のように説明している。・南材木町の東に位置する、七郷堀沿いの町。文字どおり、染師たちの住んだ町である。若林染師町ともいわれた。・米沢から岩出山を経て仙台につき従ってきた伊達家お抱えの染師たちは越路(いまの霊屋下)に住んでいたが、寛永13年(1636)の政宗の死去にともなう瑞鳳殿造営のため、この地に移された。・藩政時代には職人の屋敷の間口は6間と定められていたが、染師町では干し場が必要なため半間広い6間半だった。七郷堀の水を使った染め物は質が高かったという。・藩政時代、仙台の染師町は2カ所あり、もうひとつは北目町と田町の間にあって上(北)染師町と呼ばれた。対照的な歴史を持ち、上染師町が主に上級武士を相手に絹物を扱い藩の御用を勤めたのに対し、南染師町は木綿が主で足軽の脚絆の需要に応え、大町の商人の染物も独占して扱った。・上染師町が明治以後は藩の保護を失い衰退したのにくらべ、南染師町でははいまも染物屋が仕事を続けている。また、染師たちの信仰を集めた愛染明王がいまも祀られている。(愛染明王堂)

June 25, 2025

コメント(0)

-

映画「国宝」【感想】

おそらく素でも顔立ちの美しい2人の俳優、吉沢亮と横浜流星が歌舞伎の女形を競演していた。映画「国宝」3時間を超える大作を週末の午前、映画館の大スクリーンで堪能した。劇場、舞台、観客席、そして所作。美しい映像の連続で、これぞ映画館で観るべき映画だと思った。『任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる、主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。』(公式ウェブサイトより)世襲こそが伝統を受け継ぐ本道とされ、血筋が重んじられる歌舞伎の世界に、暴力団の組長を父に持つ少年、喜久雄(黒川想矢→吉沢亮)が身を置くことになる。厳しい修行により喜久雄の才能は見事に開花していった一方で、歌舞伎界では邪道とされる出自であることにも苦しめられ続ける。それでも喜久雄はひたすら女形を演じ続けた。場所も厭わず。そしてそれ以外のあらゆるものを犠牲にして。映像は常に美しく、ストーリーは常に重い、そんな映画だった。けれど、重いながらもテンポ良くストーリーは展開し、観ている自分の重苦しい気持ちは、場面転換に度々救われた。渡辺謙と田中泯はもちろん、豪華な俳優陣が主役2人の演技を引き立たせていた。繰り返しになるが、映像の美しさは圧倒的だった。監督は李相日さん。以前「フラガール」を観たことを覚えているが、李相日監督の印象は「国宝」を観て新たになった。本当に美しい映画だった。李さんの作品をまた観てみたいと思った。

June 20, 2025

コメント(0)

-

「ABC殺人事件」アガサ・クリスティ作 深町眞理子訳(偕成社文庫)

年度の変り目は、なぜか毎日落ち着かなくて、なんか嫌だ。急に忙しくなったと言うほど慌ただしくはないし、逆にやることがなくなって慌てているわけでもない。なのになぜ…。理由はおそらく…素の自分ではない自分でいる時間、作った自分で他人と接している時間が長いからではないか…。自分の中に自分がいないまま生きている時間が長いからではなかろうか…。そんな自己診断をしてみた。年度替わりはどうしても初めて行く場所や初めて会う人、初めてする仕事が多いから、必要以上に周囲を気遣うことは仕方がないとも思うし、この程度の経験はこれまで何度もしてきた気もする(忘れたけど…)でも、なんか嫌だ。そこで、少しムリしても自分だけの時間をつくってやろうと思った。だけど自分だけの時間とはなんだ…?よくわからないけど、とりあえず誰にも邪魔されない静かな空間に身を置いて、しばし本を読んでみることにした。本は難しいものではなくて、上質なエンターテイメントが良いと思った。家の中を探して見つけたのがアガサ・クリスティの「ABC殺人事件」。子供部屋で見つけた古い本なので、子供向けの本なのだけど、きっと内容は大人向けと変わらないのではないか、と思いながら読んだ。振り仮名が振ってあるくらいの違いかな…と。読み始めてすぐに、ポアロをはじめ登場人物たちの気の利いた言い回しに魅了された。アガサ・クリスティの作品を読むのは今回が初めてだと思う。今さらながら、もっと読みたいと思った。面白かった。

June 16, 2025

コメント(0)

-

昭和新山(北海道有珠郡壮瞥町)

僕にとっての昭和の大横綱は、北の湖関。同時代の横綱、輪島の人気が高かったことと、北の湖が憎らしいほど強かったこともあって、「北の湖が好き」と言うと「へぇ~…」と意外そうに返されることが多かった。たけど強い北の湖はカッコよかった。その北の湖関の生まれ故郷、壮瞥町(そうべつちょう)にある昭和新山にほぼ20年ぶりに行った。山のふもとにある駐車場の料金は普通車が1日500円。近くにはクマ牧場や有珠山ロープウェイがあった。20年前と比べると、お土産屋さんが立ち並ぶ場所が、昭和新山のふもとから、ロープウェイ・クマ牧場の近くに移動していたように思えたけど、相変わらず賑やかな観光地だった。そして今回は外国人観光客の姿がとても多かった。20年前も今回も、家族と一緒に行ったので、昔の写真を見ながら同じ場所を探して、同じポーズで写真を撮ってみたりした。写真を見比べると、昭和新山の看板は新しくなっていて、僕たち家族は20年分成長していて、まぁ…これはしょうがない…と思った。自分の《成長》はさておき、子どもの成長は心底ありがたいし、成長した子どもと一緒にまた昭和新山に来られたことにはとても感謝している。

June 11, 2025

コメント(0)

-

「最も賢い億万長者-数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したか-(上)」グレゴリー・ザッカーマン著(ダイヤモンド社)

原題は「The man who solved the market - How Jim Simons launched the Quant Revolution-」。2019年に出版され、日本語版は水谷淳氏の訳により2020年に発行されている。Quantには「定量的データを利用する金融アナリスト」という意味があるらしい。【感想】僕も今、NISAの流行りに乗っかって、お小遣いの余りで投資信託を買っている。(残念ながら今のところプラスとマイナスを行ったり来たり…!ガマンガマン…)小銭でも投資家気分が味わえて楽しいし、もちろん「増えて欲しい」が一番の願いだけど、その一方で、株を買う時のように投資する会社とのつながりを感じないところが寂しい、とも感じている。ジム・シモンズ氏を始め、この本に出てくる人たちは、金融市場でのお金の奪い合いのために高度な数学の知識と天才と称される頭脳、加えて膨大なエネルギーを日々費やしていた。彼らからは投資先を応援する気持ちなどは微塵も感じなかったし、投資先を詳しく知ろうともしていないように思えた。投資スタイルとして余り共感できなかった。だけど、理解できない世界の話だからこそ、この際読んでみたいとも思った。上巻を読み終えて、彼らの考え方が少し理解できたような気がするし、ふんだんに盛り込まれた個人的なエピソードを通じて、登場人物に対する親しみも湧いてきた。それでも、この手の投資術はやっぱり邪道ではないか、との思いは拭えない。ちなみに本書の83-84頁で、著者は投資家を次のようにタイプ分けしている。①「一部の投資家や学者は、市場のジグザグな動きはランダムであって、入手可能な情報はすでに価格の中に織り込まれており、価格を上下させるのは予測不可能なニュースだけであると考えていた。」本書の前に読んだ本の主人公はこの立場を取っていたと思う。市場の予測は不可能だから常に暴落に備えるべきと考え、いわゆる暴落保険のような投資をポートフォリオの一部に組み込み、その結果、膨大な利益を生み出していた。②「その一方で、価格の変動に反映されるのは、経済や企業に関するニュースを予測してそれに反応するという投資家の取り組みなのであって、その取り組みがときに実を結ぶのだと考える者もいた。」一般的なプロの投資家の考え方はこれだと思う。専門的な知見と経験によって市場の変動はある程度予想できるとし、市場平均を上回る利益を唱い投資を募っている。③「シモンズは独特の見方を取った。大量のデータを入念に調べ、ほかの人にはランダムに見えるところに秩序を見いだすことに慣れていた。」これが本書の主人公、ジム・シモンズの立場。天才的な数学者が、高度な数式を駆使することで不規則にしか見えない売買価格の動きに一定の規則性を見出し、人間の感情を極力排除した売買を繰り返す。その手法で圧倒的な成果を挙げていった。だけどシモンズ氏らがこのビジネスモデルを立ち上げた1970-80年代に、シモンズの頭脳に付いていけるようなコンピューターはあったのだろうか。僕自身の記憶では、かわいらしい形をしたマッキントッシュコンピューターがアメリカの家庭に爆発的に普及したのが1980年代の半ばくらいから。性能的にはワープロに毛が生えたくらいのものだったように思う。シモンズたちはいったいどんなツールで複雑な数式を操り、投資にも応用できるシステムを組み立てて行ったのだろうか…などと、少し本質からはずれたことを読みながら考えてもいた。少々お腹いっぱい…すぐに下巻を読み始めるか、インターバルをおくか、少し考えようと思う。

June 6, 2025

コメント(0)

-

春の風景(札幌・白石こころーど)

その昔、国鉄の千歳線が走っていた「白石こころーど」(札幌市白石区)。今は人と自転車だけがゆるゆると行き交うこの小道を横切るのも、今年で3年目になる。毎回それぞれ、いろんな用事で、いろんなことを考えながらこの場所を通るけど、いつも立ち止まって写真を撮りたくなる。そして春夏秋冬、いつ通っても心が落ち着く。今回は春。走っている人、自転車の人、歩いている人。時として横切るのが大変なくらいたくさんの人たちがこの道を楽しんでいた。

June 1, 2025

コメント(0)

-

「ザ・ギャンブラー ハリウッドとラスベガスを作った伝説の大富豪」ウィリアム・C・レンベル著(ダイヤモンド社)

原題は「The Gambler」。2017年に出版され、日本語版は上杉隼人氏の訳により2020年に第1刷が発行されている。【目次より】ギャングたちとのトラブル/大富豪vs大富豪の覇権争い/7300万ドルの賭け/世界に名を知られる/カーク・カーコリアンとエルヴィス・プレスリー/笑うコブラ/挫折/敵兵去る/活動再開/深淵に広がる光景/特別なリスク要因/パンチの応酬/MGMの大惨事/保険を食い物にする悪人/ひと振り100万ドルのダイス/テッド・ターナーの時限爆弾/海上での埋葬/億万長者のひとりとして/打席に立つベーブ・ルース/やっかい者のアイアコッカ/彼女はあくまで固執した/ライフル・ライト、マイク・タイソンを受け入れる/大量虐殺と寛容さ/勝って負ける/致命的誘引/取引仲介人たちの神/わが道を行く/大理石のアッパーカット/カーク最後の取引【感想】1917年にカリフォルニアで産まれ、2015年に亡くなったアメリカの大富豪、カーク・カーコリアン氏の人生が綴られている。同時代の大富豪、ドナルド・トランプ氏が本書に時々登場するが、目立つことを嫌うカーコリアン氏はトランプ氏とは真逆のタイプだったようだ。物静かなカーコリアン氏、とは言っても、その人生は余りにも波瀾万丈。読んでも読んでも彼の行動や判断に対する理解が追いつかなかった。十分大金持ちになったんだからもういいじゃん、と読みながら何度も思った。だけど、カーコリアン氏は70歳を過ぎても80歳を過ぎても大金を動かし続けた。その結果、毎度毎度全財産を失いかねないトラブルに見舞われれ、その都度大金を投じて優秀なスタッフを動かし、何とかトラブルを解決し、その結果(どうしてそうなるのかわからないが…)さらに金持ちになっていった。航空会社を所有したいとか、大邸宅に住みたいとか、プライベートジェットで飛び回りたいとか、豪華なクルーザーで休暇を楽しみたいとか、ラスベガスで一番巨大なホテルやカジノのオーナーになりたいとか、カーコリアン氏の一番の目標は何だったのか、最後までわからなかったけど、彼はこれらすべてを手中に収めている。一方で、彼は有名になることや名誉や称賛をまったく望んでいなかった。巨額の寄附も匿名で行ったり、人前に出ることや名前が出ることを彼はむしろ拒絶していた。内気とも思えるカーコリアン氏がどうしてこんな激しい人生を選択したのだろうか…。約400頁に及ぶこの本は紛れもなく「偉人」の伝記だと思う。例えアメリカで長く暮らしていても、カーコリアン氏のような大富豪と接するチャンスはまずないに違いない。いわば別世界を生きたカーコリアン氏の生涯に触れることができたのはラッキーだと感じたし、彼に親しみも感じてきた。それでいて、こんな人になれればいいな、と憧れをもって思える本でもなかった。心も身体もとてもじゃないがもたないと思う。ただ、こういう人の思考方法を理解できる自分になりたいとはすごく思った。

May 27, 2025

コメント(0)

-

おじさんのお見舞い(函館本線高砂駅)

札幌から函館本線を旭川方面に江別まで行く普通列車に乗って、入院しているおじさんのお見舞いに行った。降りたのは高砂駅。駅員さんがいるのはおそらく昼間だけ、そのくらいの小さな駅だった。駅の北口から出ると、防雪林と思われる分厚い林が線路に沿って長く延びていた。この林を横切った先の道路で、いとこ夫妻が待っていてくれた。軽くあいさつをした後、車に乗せてもらって病院に向かった。小さな頃から何かにつけて気にかけてもらっていたおじさんは、今は90歳を超え、いくつかの病を患っていると、いとこから聞いていた。食事をとることもなかなかできないらしく、僕たちが病室に行った時も、ベッドから起き上がることはできなかった。だけど僕が来たことはわかってくれて、何かを僕に見せたがっていた。言葉が聞き取れなくて、その何かは結局わからなかったけど、おじさんの姿を見ながら、僕はその何かをちゃんと見せてもらっているような気がしていた。少し悲しくて、でも嬉しかった。おじさんが病床で僕を迎えてくれたことに感謝して、今日久しぶりにおじさんに会えたことに感謝して、そして僕をわざわざ病院まで連れてきてくれた、いとこ夫妻にも感謝しながら、彼らの車で高砂駅に戻った。

May 22, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南町」(今の青葉区一番町一〜三丁目、大町一丁目)

昔の町名、南町(みなみまち)は、昭和45年2月1日の住居表示で、仙台市青葉区一番町一〜三丁目と大町一丁目のそれぞれ一部になっている。昔も今も「芭蕉の辻」と呼ばれている交差点が、南町の北側の端にあたる。城下町から仙台城に向かう東西方向のメインストリートと、江戸に向かって南北方向に延びる奥州街道が交わる、仙台城下の中で最も活気のある交差点だったらしい。南町は伊達政宗公と共に仙台に移ってきた由緒ある「御譜代町」の一つで、城下中心の奥州街道沿いに立つ格式高い町だったそうだ。芭蕉の辻から南に向かうかつての旧奥州街道は、今は「国分町通」と呼ばれ、オフィスビルやビジネスホテル、ショップなどが立ち並んでいる。国分町通に立つ辻標「電話横丁/南町」は、南町を次のように説明している。・仙台の真中、国分町、芭蕉の辻、南町と続く奥州街道の繁華街で、藩祖についてきた譜代町である。・野菜、穀物、荒物を業としていた。・明治初年に郵便局、警察署、旅館、やがて銀行ができ、市電も辻まで通ったこともあった。・空襲で全焼し、戦後町は面目を一新した。かつての南町を少し東(仙台駅方向)に入ると、ビルとビルの間に小さな神社があった。「野中神社」そして、境内のポスターにはこんな記述があった。・伊達政宗公が城下建設の中心地として野中神社のあたりに定めたと言われています。・町割りの"縄張"(なわばり)に使った縄を地中に埋め、その上に野中神社を祀ったと言い伝えられています。仙台の城下町建設にも由来する野中神社。今は「縄で結ぶ」ということだろうか、縁結びの神様になっている。

May 17, 2025

コメント(0)

-

札幌の大学野球(円山球場)

GW中、円山公園(札幌市)を歩いた。地下鉄駅からしばらく緩い坂道を上っていくと、円山動物園の隣にある円山球場から応援団の声が聞こえてきた。近づいてみると大学野球のリーグ戦だった。この時の試合は東海大✕星槎大(せいさだい)。ネットで調べると、札幌大学野球連盟のリーグ戦は3部に分かれ、強豪校が揃う1部には、星槎道都大学、東海大学札幌キャンパス、札幌大学、北海学園大学、北海道大学、北海道文教大学の6チームが所属している。さらに各チームのウェブサイトを見ると、北大を除くどのチームも道内の高校を中心に有力な選手たちが集まり、1部で戦っているだけあってかなり本気で野球に取り組んでいるようだった。果たしてどんな選手たちがどんな野球をしているのか…少し試合をのぞいてみたかったけど、見られる時間は長くても10分程度。ちらっと見るために入場料を払うことがためらわれ、結局球場には入らなかった。(数百円程度のようだったけど…)自分が内地の学生だった頃、そこでも春のリーグ戦はGWとかぶっていて、天気の良い日には花見がてら、あるいはピクニックがてら球場に入ってくる人たちが多かった。大会運営には関わっていなかったのでわからないけど、当時は入場無料だったのだろうか…そんな日には、いつになく人の多いスタンドから、たまに酔っぱらいのヤジみたいな声が飛んできたりもしたけど、見知らぬ観客がたくさんいる中で試合ができる喜びは確かにあって、「いっちょ見せてやる。俺に(ボールが)飛んでこい」みたいな高揚感でグラウンドに立っていた記憶がある。もちろん、円山球場レベルになると球場使用料も決して安くないだろうし、運営サイドとすれば入場料でいくらかでも経費を賄おうとすることは当然の考え方だと思う。一方で、選手としては応援団とチームメイトとOBしかいない観客席よりは、にぎやかな中で野球をやりたいだろうなと思う。たとえ冷やかし半分の人たちでも…。この日、円山公園も動物園もすごい人出だったので、なおさら少しもったいない気はした。

May 12, 2025

コメント(0)

-

山の上の中禅寺湖(栃木県日光市)

いろは坂を上り切ると目の前に大きな湖が現れて、一瞬目を疑った。中禅寺湖…?もちろん、ここに中禅寺湖があることは行く前からわかっていたし、この湖から華厳ノ滝が轟々と落ちていることも知識としては知っていた。だけど、目の前にあるのが予想より大きな湖だったことと、そして何よりも、急な山道をくねくねと上った先に海岸のような景色が目に入ってきたので、なんといえば良いか…天地が逆さになったような、妙な感覚に襲われた。湖畔の宿に車を停めて、歩いて湖面まで下りてみると、周囲の静けさの中に海のような波の音が聴こえて、やっぱり天地が逆転したような変な気分になった。この日の宿、中禅寺金谷ホテルの部屋からも、林の向こうに中禅寺湖があった。ロッジのような造りの高級感あふれるホテルの中で、非日常の時を過ごした。滞在中、温泉にも何度も入った。硫黄の香りがして身体が良く温まった。露天風呂からは夜空の星が明るく見えた。

May 7, 2025

コメント(0)

-

「ボルカー回顧録-健全な金融、良き政府を求めて-」ポール・A・ボルカー/クリスティン・ハーバー著(日本経済新聞出版社)

アメリカのドナルド・トランプ大統領が、2期目の就任直後に関税の大幅な引き上げを宣言し、世界経済を混乱に陥れている。だけどその後、アメリカ経済にも良くない兆しが跳ね返ってきたことを受けて、アメリカ政府の方針が少し変わったようにも見える。彼らしいと感じるのは、その良くない兆しの責任を、アメリカの中央銀行総裁にあたるパウエルFRB(連邦準備制度理事会)議長に押し付けるかのような動きをしたところ。自分に批判の矛先が向かないようにするための戦略なのか、パウエル議長を「Mr. Too Late」などと罵り、金利切下げに慎重な議長の姿勢を批判した。トランプ氏は以前、大統領選挙の敗北を受け入れることができず、票が盗まれたと支持者を扇動。暴徒化した支持者の群れが国会議事堂に乱入したことがあった。今回の動きはそれに重なって見える。かつて、ボルカー議長の時代には当時の大統領はどんな振る舞いをしていたのだろう…。そんな思いもあり、この本を読んでみた。結果、今と同じ類の大統領はいなかったように思われた。世界が憧れるアメリカに1日も早く戻って欲しいと思う。原題は Keeping at it。2018年に発行され、日本語版は村井浩紀氏の訳により2019年に1版1刷が発行されている。【目次より】ワシントンに向かう/挫折した通貨制度改革/インフレと闘う/国内外の金融危機/終わらなかった任務:金融システムの修復/FRB議長退任後/新しい金融の世界:崩壊と改革【年表より】1927年:誕生1952年:ニューヨーク地区連邦準備銀行にエコノミストとして就職1957年:チェース・マンハッタン銀行に調査担当エコノミストとして転職1962年:財務省に新設された金融分析局の局長に就任1963年:財務省の金融担当の副次官に指名される1965年:チェースに長期計画担当部長として復帰1969年:ニクソン大統領の金融担当の財務次官に指名される1974年:プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン・スクールの上級研究員に1975年:ニューヨーク連銀総裁に1979年:FRB議長に1988年:プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン・スクールの教授ほかに就く2004年:国連の独立調査委員会の委員長に指名2007年:世界銀行の独立審査パネルの議長に指名2009年:オバマ大統領の経済再生諮問会議の議長に指名

May 2, 2025

コメント(0)

-

投手戦(楽天✕ソフトバンク。内野席三塁側上段から)

今回の席は三塁側内野席。だけど「上段」。なので、今日は球場全体を見渡しながらのんびり試合を眺めよう、というモードで球場に入ったけど、座ってみると…選手が近かった。初回の守備についた村林一輝選手(サード)と宗山塁選手(ショート)。ちなみに二塁塁審は白井さん。イニング間の宗山選手。子どもたちに教えているかのような腰の落とし方と右手の添え方。宗山選手自身、格好つけずに何万回もこの基本動作を繰り返してきたのだろう。頭が下がる思い。夜は照度が足りなくてピンボケになってしまうけど、これも宗山選手。テレビで観るとまだ可愛い感じにも見えるけど、直に見るとふてぶてしさを感じるくらい堂々としていた。試合は8回を終わっても両チーム無得点。楽天・早川とソフトバンク・有原の我慢比べのような息詰まる投手戦だった。ピンチを乗り切ってグータッチするバッテリーも、自らマウンドに駆け寄って気合を入れる監督も、投手と二遊間のサイン交換も、捕手から内野陣への守備体系の指示出しも、選手たちの動きがいろいろクリアに見えたし、一塁ベンチの声もはっきり聴こえた。座席から少し広角で撮るとこんな感じ。この日も試合開始直後の夕焼けがきれいだった。

April 28, 2025

コメント(0)

-

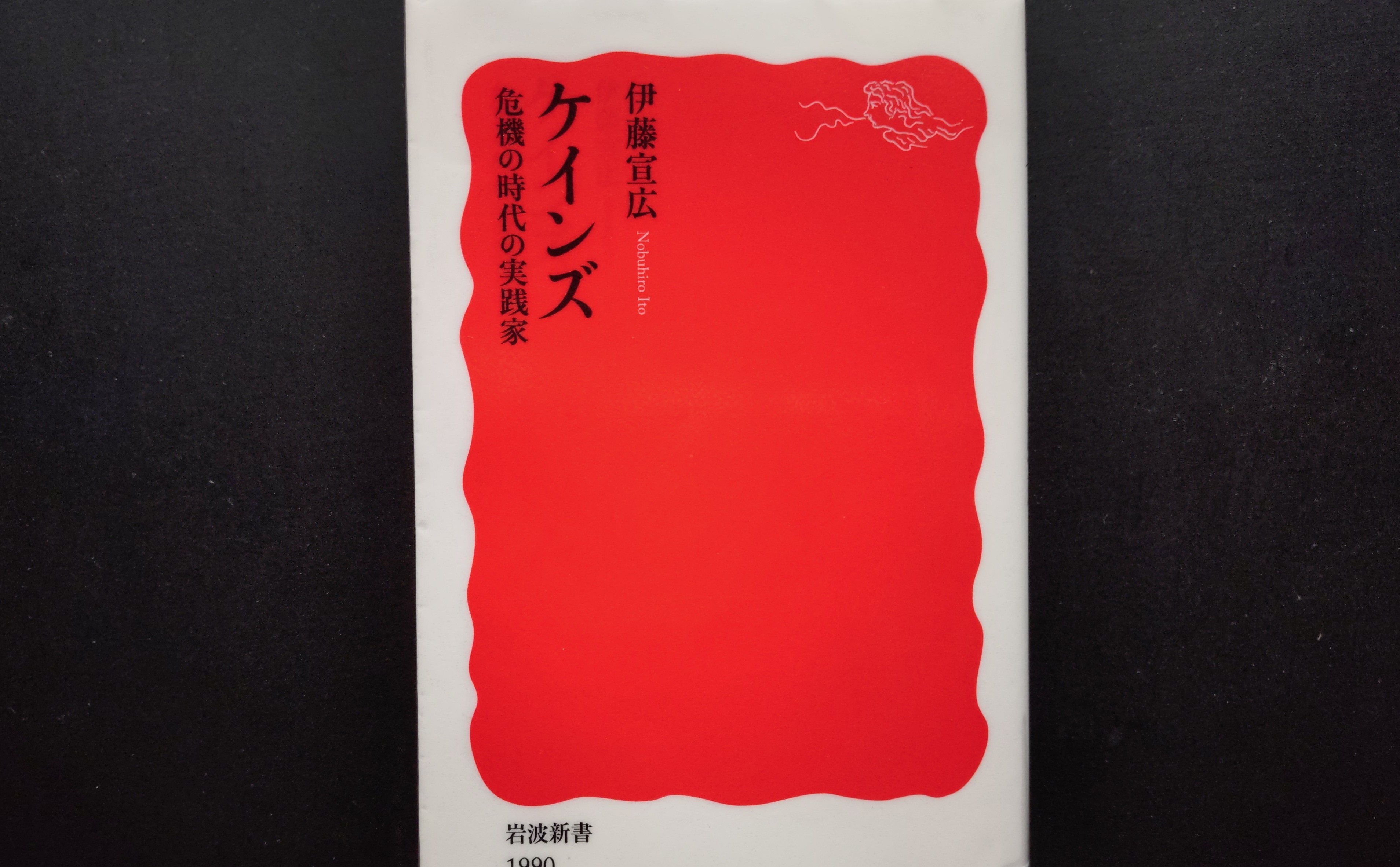

「ケインズ 危機の時代の実践家」伊藤宣広著(岩波新書)

著者は、現代経済思想史を専攻する大学教授。この本は2023年に第1刷が発行されている。【目次より】初期のケインズ/第一次世界大戦と対独賠償問題/イギリスの金本位制復帰問題とケインズ/大恐慌とケインズ/『一般理論』とその後【感想など】第一次世界大戦の敗戦国ドイツに過酷な賠償金を課すことは現実的ではない。ケインズはそう主張したが、戦勝国側は彼の考えを受け入れず、その結果巨額の債務を背負い、戦勝国の奴隷と化したドイツでは、その後ナチスが台頭した。本書が紹介するこの一例を読んだだけでもいろいろと考えてしまった。ナチス台頭の反省から、敗戦国が「窮鼠猫を噛む」状況にならないように、第二次世界大戦後のドイツや日本には過大な賠償金は課されなかった。ケインズの主張は時を経て第二次大戦後に日の目を見た事になるが、侵略国ドイツを守るような主張をしたケインズは、当時多くの批判を受けた。それはそうだろうな…とどうしても思ってしまう。例えば今、ロシアに侵攻されているウクライナが今後勝利を収めたとして、ウクライナが被った莫大な被害のほんの一部しか賠償されないとしたら、ウクライナの国民は納得するだろうか。仲介国から「ロシアの国家財政は破綻している。支払能力を超える賠償を求めたら、過激な思想がロシアに台頭してしまう。国際社会は再び危険に晒される」と言われて、ウクライナの政府は「わかりました」と言うだろうか。ケインズの主張は正解だと思うけど、ロシアの疲弊はロシアの政権にとって自業自得。政権幹部の個人資産だろうが何だろうが賠償金はがっちり取らないと収まらないのではないか。戦犯が負うべき債務を将来の国民に負わせるのは良くない、と言われてもそんなことは知ったことではない。納得なんかできっこない。どうしてもそう思ってしまう。おそらくこんな空気感の中で、ドイツの肩を持つかのように聞こえる主張をしたケインズは、本当に強い人だと思う。

April 23, 2025

コメント(0)

-

仙台の旧町名「南町通」(今の青葉区一番町一〜ニ丁目ほか)

南町通(みなみまちどおり)は仙台市中心部のメインストリートの名前として今も普通に使われている。メインストリートは北から「定禅寺通」「広瀬通」「青葉通」「南町通」と並んでいるが、このうち南町通には道路の真ん中に緑地帯がなく、見た目に地味なイメージがある。おそらく、南町通を除く大通りは戦後の区画整理で新たに整備された道路だから、つまり、南町通だけが昔からある道筋だから、見た目が他とは違うのかな…と推察。(JR仙台駅のペデストリアンデッキから見た南町通。正面には先代城址がある青葉山が見える)通り名が生きている一方、かつて住所として使われていた「南町通」は、昭和45年2月1日の住居表示でJR仙台駅の西側が青葉区一番町一〜ニ丁目と中央一・三丁目のそれぞれ一部となり、昭和63年7月4日の住居表示で仙台駅の東側が宮城野区榴岡ニ〜三丁目のそれぞれ一部となった。〔仙台市「歴史的町名復活検討委員会報告書(平成21年1月)」より〕※1裁判所前の公園に建つ、辻標27番「狐小路/南町通」は、南町通を次のように説明している。・古くは南町から榴岡下金勝寺門前までをいった。※2・道幅六尺の細道で東の番丁を横切り侍屋敷の庭木の枝が道路におおいかぶさっていたという。・駅ができると九間道路となり、柳と桜の並木が植えられ仲見世も立った。・市電開通時には十二間に拡幅され西にのび、一時、多門通と命名された。「東の番丁を横切り…」とはこのことだろうか。(南町通と東一番丁通「サンモール一番町」の交差点)(南町通と東二番丁通の交差点)「仙台駅前通南町通り親和会」のウェブサイトには、南町通について次のような記載があった(抜粋)。・明治22年 仙台駅開業にともなって17メートルと大幅に拡張されました。仲見世や芝居小屋が立ち並びたいそう賑やかでした。・明治24年、南町通りに桜と柳を交互に植えました。・昭和元年に市電が開通。戦前は仙台市内で代表的な大通りでした。仙台座や競輪場がありました。・戦後は、復興区画整理で広い道ができました。卸売の店が多く、問屋街として位置づけられ、その後、たくさんのお店が揃いました。通りを歩いてみて、藩政時代を思わせるものに出会うことはなかったけど、道を横に入ると戦後の雰囲気を感じる場所があった。(仙台銀座)(仙台朝市)※1昭和63年の住居表示の新旧対照表をネットで見つけたが、旧の欄に「南町通」の記載はなかった。一方で、区画整理の新旧の地図には榴岡ニ丁目〜三丁目のあたりに「南町通」の名前があった。憶測だけど、区画整理の換地の際に南町通が一旦、東八番丁や東九番丁などに含まれ、間を置かずして住居表示が行われたのではなかろうか。そんな気がしている。※2かつて南町通の突き当りにあった金勝寺のあたり(東十番丁天神下)にはいくつものお寺が建っていた。金勝寺は区画整理で榴岡の別の場所に移転していた。

April 18, 2025

コメント(0)

-

鬼怒川温泉(栃木県日光市)

栃木県の鬼怒川温泉。以前、会津若松から東京に向かう途中、東武鉄道の特急が鬼怒川温泉駅に停車したことを覚えている。有名な温泉地だけど「鬼怒川」ってなかなか凄い地名だな、とその時思った記憶がある。鬼が怒っているように荒れる川だったのだろうか…。その鬼怒川温泉に、今回初めて泊まった。立ち並ぶ温泉ホテルの多くが鬼怒川の流れに面していて、建物の規模感から全盛期の温泉街の賑わいが容易に想像できた。いかにも日本の温泉地らしい景色を、鬼怒川に架かる橋の上からしばし眺めた。鬼怒川温泉は、会津若松から日光、そして江戸までつながる「会津西街道」沿いにあって、今や人気の観光地になった南会津の大内宿などもこの街道沿いだったと思う。だけど橋の上に立ち、遠くに見える山の向こう側に南会津があると思うと、「山越えの難所」という言葉しか出てこなかった。実際のところ、どんな人が通るどんな街道だったのだろうか。今回泊まったのは鬼怒川温泉ホテル。建物はどこもリフォームがきれいに行き届いていて、この日は春休みの家族連れを中心にとても賑わっていた。部屋に入ると窓の外には鬼怒川が流れていて、川向こうを走る東武鉄道も眺めることができた。たまに浅草発着の特急も走っていた。会津に向かっては山越えではなく、長いトンネルを抜けたと記憶している。鬼怒川温泉ホテルの夕食はビュッフェスタイルだった。料理を取りに向かう人たちが常にテーブルの近くを行き来しているので、落ち着いて食事がしたい人向きではない。けれど料理はどれも美味しかった。目の前で切り分けられたローストビーフ、揚げたての天ぷら、焼きたての岩魚(かな?)などを含め、各種デザートまで思う存分食事の時間を楽しんだ。ホテルの1階と地下1階にはそれぞれ大きな浴場があり、夜と朝で男風呂と女風呂が入れ替わっていた。清潔で湯船の数も多く、快適なお風呂だった。ちなみにロビーでは、チェックインを済ませた宿泊客たちが、甘い物のもてなしを受けながら寛ぎの時を過ごしていた。館内はこんなにきれいで快適な空間だったのに、温泉街を歩いてみると廃墟となった温泉宿や空き地がいくつも目に入った。中には窓ガラスが割れたままのビルもあったりして、早々に散歩を切り上げ、ホテルに戻った。館内の賑わいが、再び街全体に広がりますように、と願った。

April 13, 2025

コメント(0)

-

「ビッグミステイク/レジェンド投資家の大失敗に学ぶ」マイケル・バトニック著(日経BP)

原題は「BIG MISTAKES」。日本語版は鈴木立哉氏の翻訳により2019年9月に第1版第1刷が発行された。サブタイトルの通り、有名な投資家たちが犯した数々の大失敗が教訓として例示されている。【次第より】完璧な法則は存在しない/リスクを管理せよ/のめり込むな/天才の限界/何が自分に効くのかを見つけよ/自分の道を踏み外すな/君は自分が思っているほど賢くない/自信過剰に気をつけろ/自説を引っ込めろ/手痛い失敗が必要なこともある/集中投資のリスク/最も癖になるゲーム/一度勝てば十分/大きな損失に対処する/後悔先に立たず/鏡の中をのぞき込む【感想】この本で紹介されている15人の偉大な投資家の中には、ウォーレン・バフェット氏も含まれていて、彼が経験した失敗も書かれている。ただ、この本は運用益を挙げる技術的な側面に焦点を当てていて、バフェットが重きを置いている投資先とのコミュニケーションや投資先を育てる視点にはほぼ焦点を当てていない。デイトレードなど、投資の賭博的な側面には僕自身これまで興味を持ったことがなく、この筋の本は初めて読んだ。とは言え、一か八かの賭けを推奨する本ではない。むしろ、誰であれ投資に勝ち続けることはできない、とこの本は1冊を通して警鐘を鳴らし続けている。だとすると、投資で必ず成功する法則はない!と断言する本書から、僕たちは何を学ぶべきなのか…。おそらく、失敗を早めに認めることが復活に向けた一歩になるしリスクはあらかじめ分散しておくことが賢明、ということを偉人たちの失敗から学ぼう、と著者は言っているのだと思った。小遣いの余りを貯めて憧れの会社の株を買っている程度の僕としては、大きな痛手を負う可能性は小さいと勝手に思っているけど、いつの日かレバレッジの効いた投資に関心を持ち始めないとも限らない。気を引き締めて、取り返しのつかないことにならないよう株と関わっていこう、と思った。

April 8, 2025

コメント(0)

-

日光東照宮(栃木県日光市)

将軍徳川家康が祀られている日光東照宮に、人生2度目の参拝をした。2度目といっても前回は子供の頃だったのでほぼ記憶はない。雪の残る境内を新鮮な気持ちで歩き回った。テレビで博士ちゃんの解説を感心しながら聞いたりしていたので、予備知識はある程度持っているつもりだったが、実際にその場に身を置いてみると日光東照宮の放つオーラは凄まじく、圧倒的な威厳を感じた。例えるなら「古墳」。東照宮全体が巨大な家康公の古墳のように思えた。江戸時代初期に家康公が掌握していた権力がいかに絶大だったか、そしてその後の徳川家が、家康公の威光を最大限に利用するために東照宮を豪華絢爛に造り、維持し続けてきたのであろうことが、境内の随所に感じられた。そしてここからは余談に近いが、今回日光東照宮を歩いてみて、①雪の量と、②スギ花粉の量と、③石段の数と高さには少々驚いた。①まずは雪3月も半ば過ぎだというのに、東照宮の参道にはまだ雪がたくさん残っていて、日光は結構寒い場所なんだ、と実感した。②次に杉とスギ花粉日光と言えば日光杉を思い浮かべるが、境内周りだけではなく、東照宮に向かう街道筋から何キロもずっと、今や古木かつ巨木に育った杉の木が無数に立ち並んでいた。冬の終わりかけのこの時期、杉並木の1本1本に花粉がびっしり付いているように見え、アレルギー持ちの僕は、黄色い花粉に覆われた杉を見ているだけで体中がムズムズしてきた。マスクと薬を持ち歩いていて良かった。③そして石段日光東照宮は地形をそのまま生かした造りと思われ、傾斜が急でかつ長い石段が少なくない。とりわけ、家康公が眠る奥宮へは200段を超える石段を上った。運動不足の僕の脚は次第にカクカクと震え出し、年配の方々の中には途中で上るのをあきらめる姿もあって、それはとても気の毒だった。世界遺産に十分なバリアフリーを期待するのは難しい。日光東照宮に行くなら若いうちに限ると思った。百聞は一見にしかず。日光を見るまで結構と言うなかれ。まったくその通りだと思った。今回行くことができて本当に良かった。

April 3, 2025

コメント(0)

-

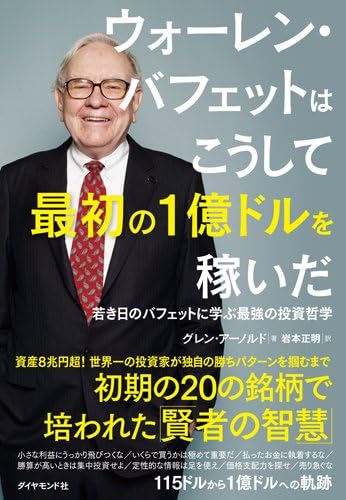

「ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを稼いだ」(グレン・アーノルド著)ダイヤモンド社

原題は「The deals of Warren Buffett / The first $100M」。2017年にイギリスで発行されている。日本語版は岩本正明氏の翻訳で2018年3月に第1刷が発行された。ウォーレン・バフェットが初めて株を買ったのは彼が11歳の時。その時の貯金は120ドル。それからおよそ40年後に1億ドルの資産を築くに至る投資の歴史を、この本では22の投資案件で紹介している。【目次から】第1部:投資家バフェットの足跡を追う第2部:ヤング・バフェットの22の投資★バフェット11歳。はじめての株★企業を分析するために週末に会社を訪問★間違いを犯さない投資家はいない。バフェットの2つの失敗★干し草の山の中から一本の針を探せ!★会社を変革するため株式を大量取得★チャーリー・マンガー登場★勝算が高いときは集中投資せよ★グレアムよりもフィッシャーやマンガー★「とんでもなく愚かな」決断★バークシャー・ハサウェイの偉大な企業への第一歩★定量的要素だけでは十分ではない★熱心なコストカッターは素晴らしい★お金を稼ぐことが一番ではない。人間関係が重要なのだ★傑出した会社に適正価格で投資せよ★投資で負けて、栄誉を得る★バークシャー・ハサウェイが強力な持ち株会社に変ぼう★買えない時期には何をするべきか?★新たな巨額の運用資金を手に入れる★天井知らずの価格支配力★新たな投資哲学、ここに極まる★社内の資源を賢く活用 ミニ・バークシャーへ変ぼう★すべての企業をバークシャー・ハサウェイに【感想】読んでみて特に印象的だったのは…・バフェットは数字で表せるものだけで投資の可否を判断しない。企業のブランド力や顧客の忠誠心、そして経営者の人柄など定性的な要素にも重きを置いている。・バフェットはデイトレーダーのような短期の売り買いはしない。長期投資を基本に企業価値を高めることを重視している。ざっとこんなことが書かれていて、読み進むうちに心の中に安心感が漂ってきた。僕はほんの少し株を持っているだけなのだけど、銘柄を選ぶ時の判断基準は「100年後もあり続けて欲しい会社かどうか」だけしかない。当然大好きな会社の株なので、基本的に買った株は長く持っている。そのあたりはバフェットさんの考え方とほんの少しだけ近いかも!と思い嬉しくなった。一方でバフェットさんとの大きな違いは、投資額。彼のように投資先の経営に影響を与える規模ではまったくない。(正直に言えば、お小遣いの余りを貯めて、たまに買っているだけ…)そして僕は、企業価値を定量的に把握する知識を持ち合わせていない。(この違いは致命的、との自覚はある。定性的な要素が大事とは言っても、数字が読めないのはさすがにマズイ。)と、こんな感想を持った。

March 28, 2025

コメント(0)

全1071件 (1071件中 1-50件目)

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 岸和田だんじり祭 カンカ…

- (2025-11-28 06:24:54)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- メタセコイヤとラクウショウ

- (2025-11-28 16:58:51)

-