カテゴリ: 国内旅行(関西)

2015年6月26日、滋賀県大津市の大津祭曳山展示館で、大津祭(おおつまつり)の曳山(ひきやま)を見ました。展示館では、「西王母山【せいおうぼざん】」の曳山が飾られていました。

大津祭は毎年10月10日頃に行われます。1638(寛永15)年に京都祇園祭の鉾を形どった山車(現在の西行桜狸山【さいぎょうさくらたぬきやま】)が出来たのが始まりで、その後1776(安永5年)まで約140年かけて14基の曳山が作られ、現在は13基の曳山が巡行しています。

展示館では、16世紀のベルギー産タペストリーが日本に入り、3等分されて大津祭の曳山と京都祇園祭の山車に使われている事が紹介されています。下記は説明文です。

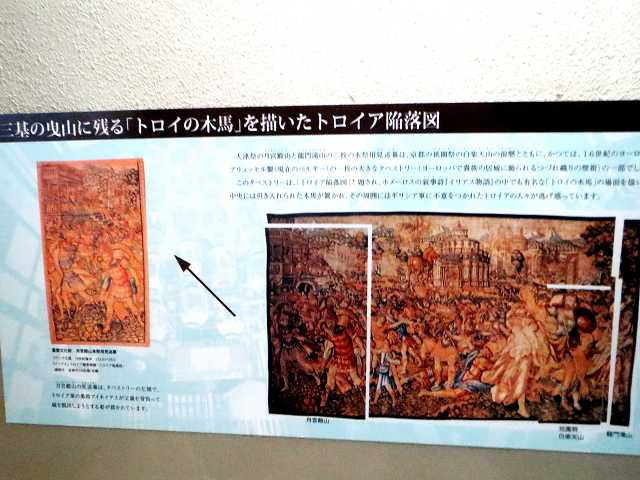

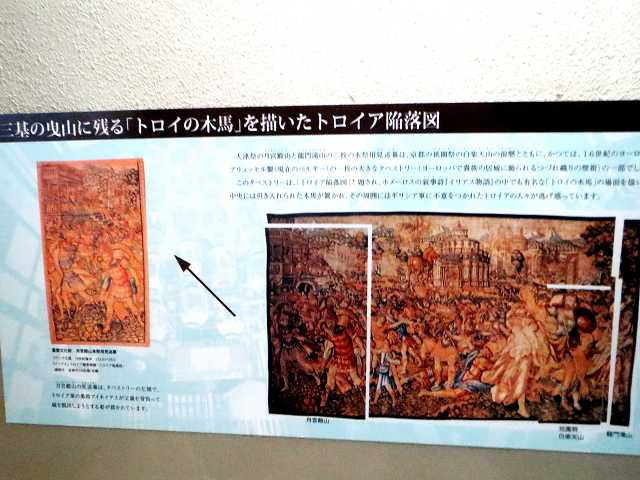

『三基の曳山に残る「トロイの木馬」を描いたトロイア陥落図』

「大津祭りの月宮殿山(げっきゅうでんざん)と竜門滝山(りゅうもんたきやま)の2枚の本祭用見送幕は、京都の祇園祭の白楽天山(はくらくてんやま)の前掛とともに、かつては16世紀のヨーロッパのブリュッセル製(現在のベルギー)の一枚の大きなタペストリー(ヨーロッパで貴族の居城に飾られるつづれ織りの壁掛)の一部でした。

このタペストリーは、「トロイア陥落図(かんらくず)」と題され、ホメーロスの叙事詩「イリアス物語」の中でも有名な「トロイの木馬」の場面を描いています。中央には引き入れられた木馬が置かれ、その周囲にはギリシア軍に不意をつかれたトロイアの人々が逃げ惑っています」。

タペストリーは3枚に分かれ、左端は大津の曳山「月宮殿山」に、中央は京都祇園祭の山鉾「白楽天山」に、左端は大津の曳山「竜門滝山」に使われています。

このベルギー産タペストリーは、オランダが日本に持ち込み、徳川家から三井本店を通じて曳山に使われたと言われています。

↑ 大津祭曳山展示館。「西王母山【せいおうぼざん】」の曳山。

↑ 桃から生まれた子供。

↑ 大津祭の曳山の紹介。

ーーーーーーーーーーーーーーー

↑『三基の曳山に残る「トロイの木馬」を描いたトロイア陥落図』

「大津祭りの月宮殿山(げっきゅうでんざん)と竜門滝山(りゅうもんたきやま)の2枚の本祭用見送幕は、京都の祇園祭の白楽天山(やくらくてんやま)の前掛とともに、かつては16世紀のヨーロッパのブリュッセル製(現在のベルギー)の一枚の大きなタペストリー(ヨーロッパで貴族の居城に飾られるつづれ織りの壁掛)の一部でした。

このタペストリーは、「トロイア陥落図(かんらくず)」と題され、ホメーロスの叙事詩「イリアス物語」の中でも有名な「トロイの木馬」の場面を描いています。中央には引き入れられた木馬が置かれ、その周囲にはギリシア軍に不意をつかれたトロイアの人々が逃げ惑っています」。

↑ 3枚に分かれたタペストリー。

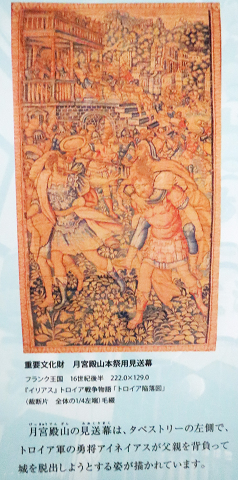

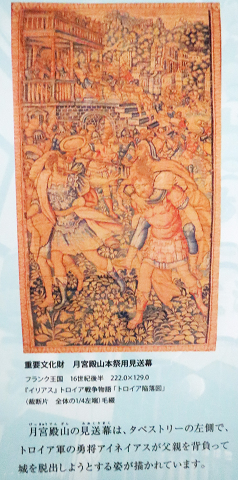

↑ 重要文化財 月宮殿山本祭用見送幕。

月宮殿山(げっきゅうでんざん)の見送幕は、タペストリーの左側で、トロイア軍の勇将アイネイアスが父親を背負って城を脱出しようとする姿が描かれています。

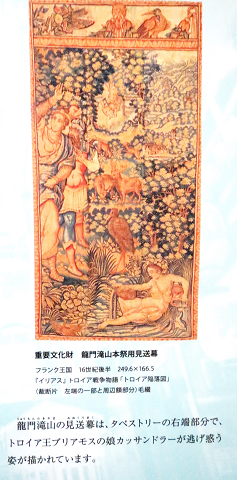

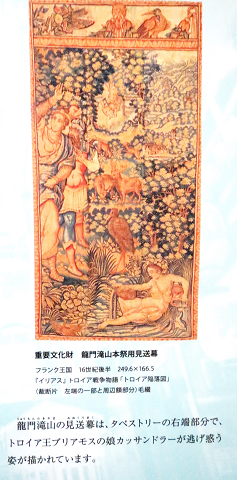

↑ 重要文化財 龍門滝山本祭用見送幕。

龍門滝山(りゅうもんたきやま)の見送幕は、タペストリーの右側部分で、トロイア王プリアモスの娘カッサンドラが逃げ惑う姿が描かれています。

↑ 滋賀県大津市の大津祭曳山展示館。

↑ 大津祭(おおつまつり)。

↑ 大津祭 見て歩きマップ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天孫神社(てんそんじんじゃ)。大津祭曳山展示館の近くにある神社。

↑ 西行桜狸山(さいぎょうさくらたぬきやま)。

西行法師が桜の精(仙人)と問答を交わす姿。

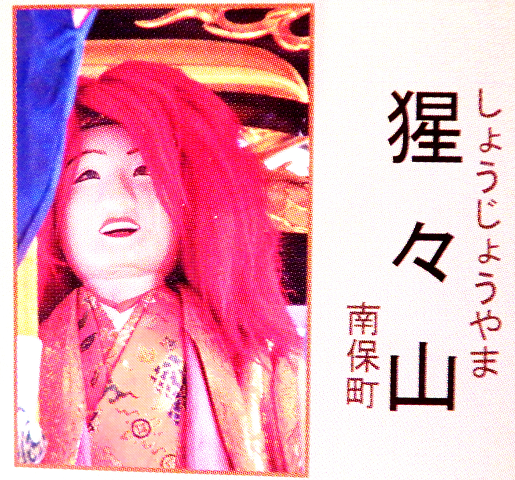

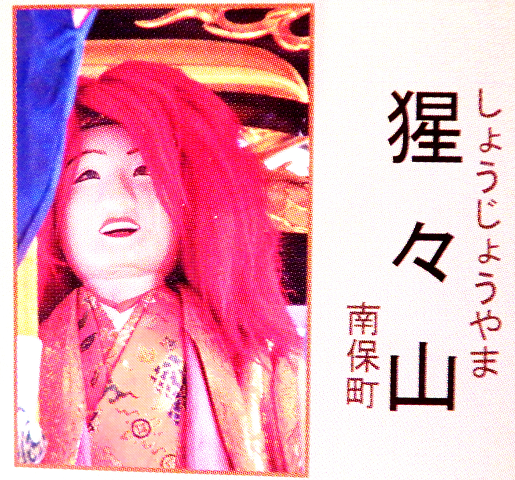

↑ 猩々山(しょうじょうやま)。

唐の国の高風という親孝行な者が、夢に「揚子の町で酒を売れ」とあったので売ると、海中に住む猩々から酌めども尽きない酒の壺を与えられた。

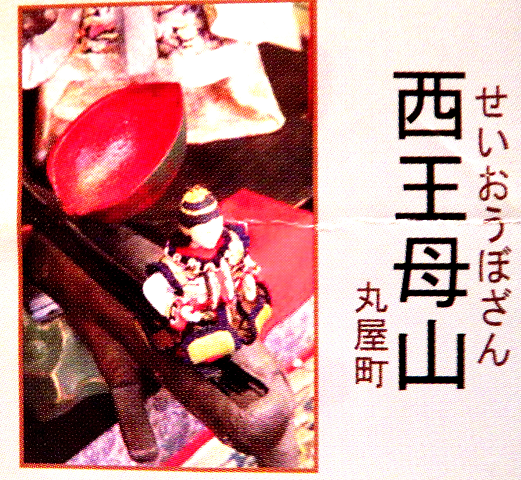

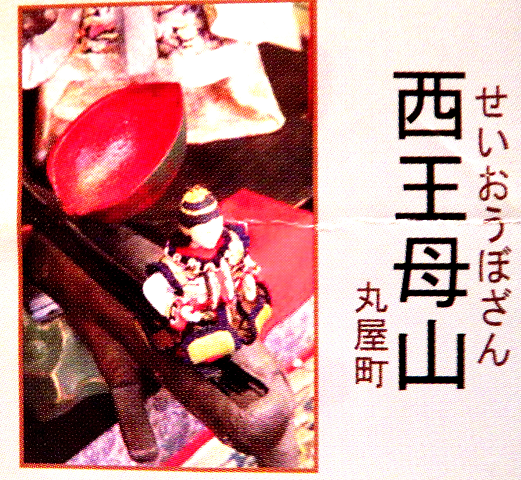

↑ 西王母山(せいおうぼざん)。

崑崙(こんろん)山に住む西王母が天女とともに舞い下って、君主に桃の実を捧げ長寿を賀した。この桃は3千年に1度花が咲き、1個しか実らない。桃が割れてその中から童子が生まれた。

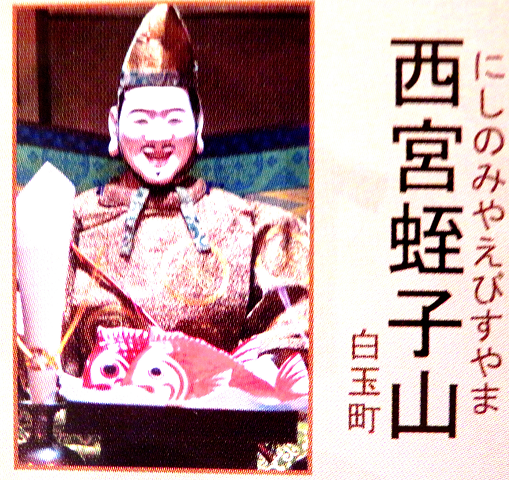

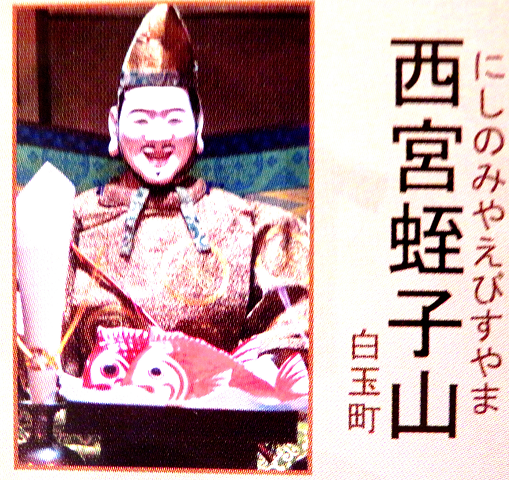

↑ 西宮蛭子山(にしのみやえぎすやま)。

鯛を釣り上げた蛭子(えびす)に商売繁盛を祈る。

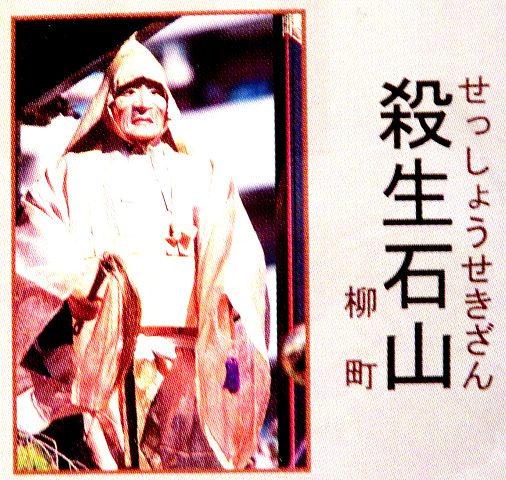

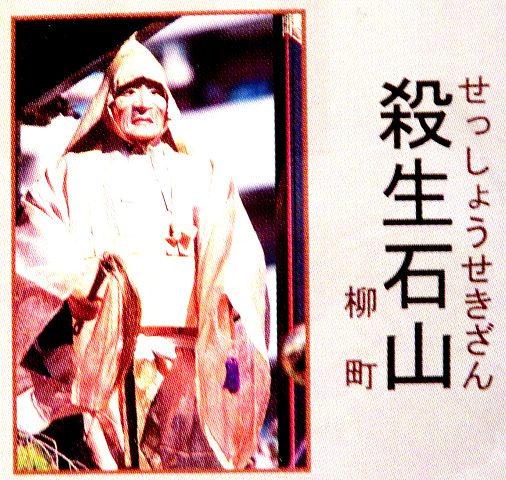

↑ 殺生石山(せっしょうせきざん)。

鳥羽院に寵愛された玉藻前は、実は金化九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られ、東国に逃れ、那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏した。

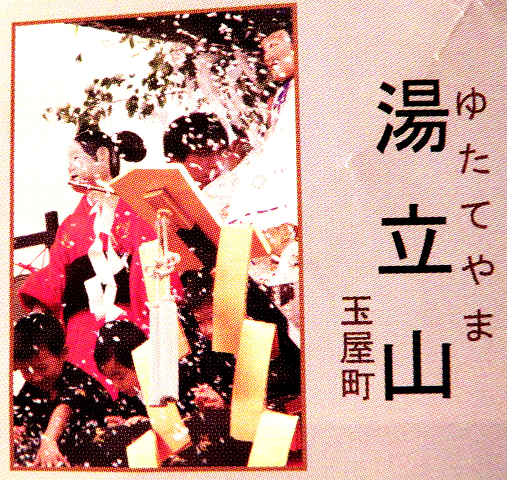

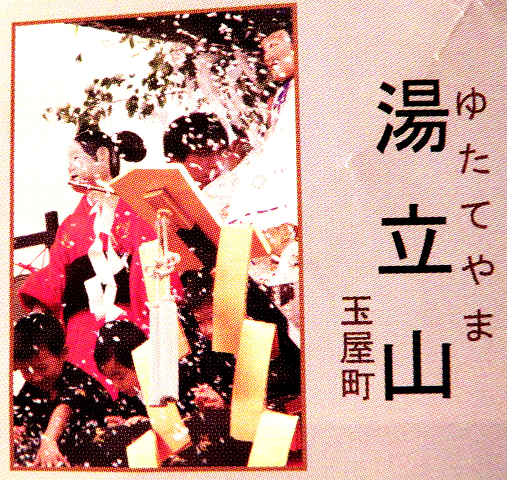

↑ 湯立山(ゆたてやま)。

天孫神社の湯立ての神事は、この山から捧げる。この湯をかけられたものは五穀豊穣、病気平癒、商売繁盛など縁起が良い。

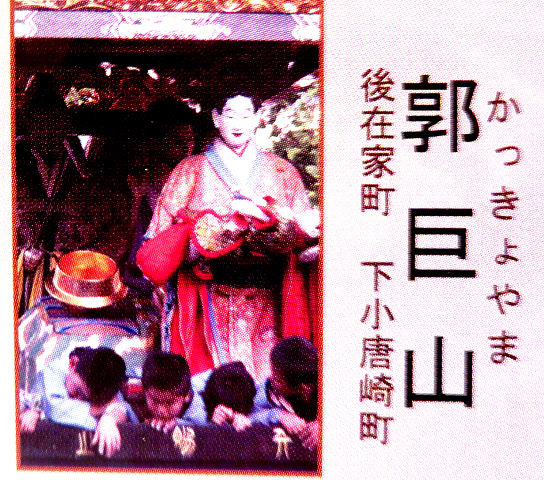

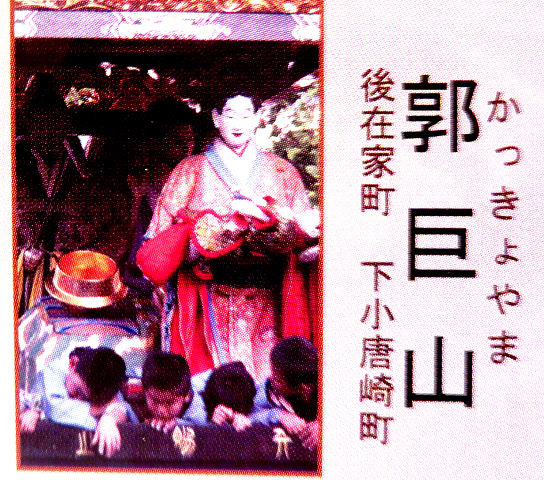

↑ 郭巨山(かっきょやま)。

中国の郭巨は家が貧しくて老母を養うのがやっとであった。子供が生まれたが、老婆は自分の食を減らして孫に与えなければならなかった。「子供はまた得られるが、母は再び得ることはできない」として郭巨は子供を土中に埋めようと穴を掘ったとき、そこから黄金の釜が出てきた。

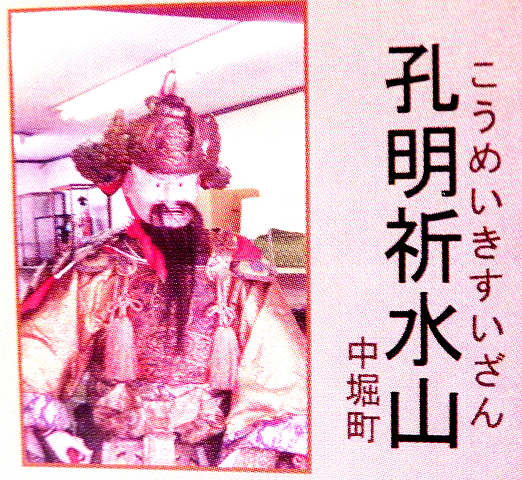

↑ 孔明祈水山(こうめいきすいざん)。

蜀の諸葛孔明が、魏の曹操と戦った時、流れる水を見て「敵の大軍を押し流してください」と水神に祈り大勝した。

↑ 石橋山(しゃっきょうざん)。

大江定基入道寂昭が宋に渡り、天台山に入って文殊菩薩の浄土と伝えられている石の橋を渡ろうとしたとき、獅子が現れて、牡丹の花に舞い戯れるのを見た。

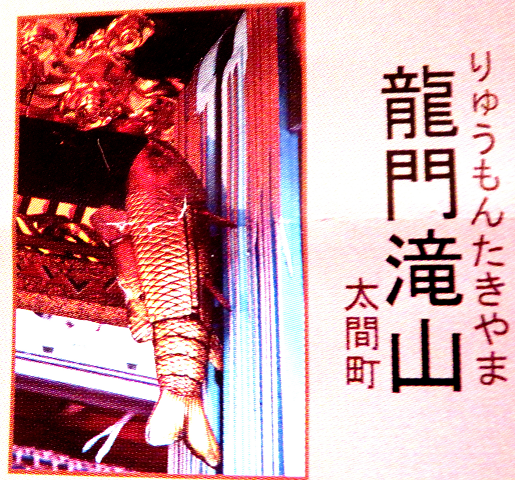

↑ 龍門滝山(りゅうもんたきやま)。

黄河の上流の龍門山の滝は、どんな魚でも上がれないが、もし上がる魚があれば、直ちに昇天して龍になるという故事にちなむ。登竜門という語もここから出た。ベルギー産のタペストリーがある。

↑ 源氏山(げんじやま)。

紫式部の「源氏物語」をテーマに制作された。曳山に乗る緑色の岩は石山寺の見月台を模し、紫式部が月を見ながら構想を練る様子を表している。

↑ 神功皇后山(じんぐうこうごうやま。

神功皇后が戦に先立ち、肥前国松浦で鮎を釣り、戦勝を占ったとされる伝説にちなむ。当時懐妊されていたが、戦さが終わって、九州の地で応神天皇を無事出産した。

↑ 月宮殿山(げっきゅうでんざん)。

唐の皇帝が不老門に立って、美しく立派な前庭で春を祝う会を催された。俗に「鶴亀山」と呼ばれている。ベルギー産のタペストリーがある。

大津祭は毎年10月10日頃に行われます。1638(寛永15)年に京都祇園祭の鉾を形どった山車(現在の西行桜狸山【さいぎょうさくらたぬきやま】)が出来たのが始まりで、その後1776(安永5年)まで約140年かけて14基の曳山が作られ、現在は13基の曳山が巡行しています。

展示館では、16世紀のベルギー産タペストリーが日本に入り、3等分されて大津祭の曳山と京都祇園祭の山車に使われている事が紹介されています。下記は説明文です。

『三基の曳山に残る「トロイの木馬」を描いたトロイア陥落図』

「大津祭りの月宮殿山(げっきゅうでんざん)と竜門滝山(りゅうもんたきやま)の2枚の本祭用見送幕は、京都の祇園祭の白楽天山(はくらくてんやま)の前掛とともに、かつては16世紀のヨーロッパのブリュッセル製(現在のベルギー)の一枚の大きなタペストリー(ヨーロッパで貴族の居城に飾られるつづれ織りの壁掛)の一部でした。

このタペストリーは、「トロイア陥落図(かんらくず)」と題され、ホメーロスの叙事詩「イリアス物語」の中でも有名な「トロイの木馬」の場面を描いています。中央には引き入れられた木馬が置かれ、その周囲にはギリシア軍に不意をつかれたトロイアの人々が逃げ惑っています」。

タペストリーは3枚に分かれ、左端は大津の曳山「月宮殿山」に、中央は京都祇園祭の山鉾「白楽天山」に、左端は大津の曳山「竜門滝山」に使われています。

このベルギー産タペストリーは、オランダが日本に持ち込み、徳川家から三井本店を通じて曳山に使われたと言われています。

↑ 大津祭曳山展示館。「西王母山【せいおうぼざん】」の曳山。

↑ 桃から生まれた子供。

↑ 大津祭の曳山の紹介。

ーーーーーーーーーーーーーーー

↑『三基の曳山に残る「トロイの木馬」を描いたトロイア陥落図』

「大津祭りの月宮殿山(げっきゅうでんざん)と竜門滝山(りゅうもんたきやま)の2枚の本祭用見送幕は、京都の祇園祭の白楽天山(やくらくてんやま)の前掛とともに、かつては16世紀のヨーロッパのブリュッセル製(現在のベルギー)の一枚の大きなタペストリー(ヨーロッパで貴族の居城に飾られるつづれ織りの壁掛)の一部でした。

このタペストリーは、「トロイア陥落図(かんらくず)」と題され、ホメーロスの叙事詩「イリアス物語」の中でも有名な「トロイの木馬」の場面を描いています。中央には引き入れられた木馬が置かれ、その周囲にはギリシア軍に不意をつかれたトロイアの人々が逃げ惑っています」。

↑ 3枚に分かれたタペストリー。

↑ 重要文化財 月宮殿山本祭用見送幕。

月宮殿山(げっきゅうでんざん)の見送幕は、タペストリーの左側で、トロイア軍の勇将アイネイアスが父親を背負って城を脱出しようとする姿が描かれています。

↑ 重要文化財 龍門滝山本祭用見送幕。

龍門滝山(りゅうもんたきやま)の見送幕は、タペストリーの右側部分で、トロイア王プリアモスの娘カッサンドラが逃げ惑う姿が描かれています。

↑ 滋賀県大津市の大津祭曳山展示館。

↑ 大津祭(おおつまつり)。

↑ 大津祭 見て歩きマップ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑ 天孫神社(てんそんじんじゃ)。大津祭曳山展示館の近くにある神社。

↑ 西行桜狸山(さいぎょうさくらたぬきやま)。

西行法師が桜の精(仙人)と問答を交わす姿。

↑ 猩々山(しょうじょうやま)。

唐の国の高風という親孝行な者が、夢に「揚子の町で酒を売れ」とあったので売ると、海中に住む猩々から酌めども尽きない酒の壺を与えられた。

↑ 西王母山(せいおうぼざん)。

崑崙(こんろん)山に住む西王母が天女とともに舞い下って、君主に桃の実を捧げ長寿を賀した。この桃は3千年に1度花が咲き、1個しか実らない。桃が割れてその中から童子が生まれた。

↑ 西宮蛭子山(にしのみやえぎすやま)。

鯛を釣り上げた蛭子(えびす)に商売繁盛を祈る。

↑ 殺生石山(せっしょうせきざん)。

鳥羽院に寵愛された玉藻前は、実は金化九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られ、東国に逃れ、那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏した。

↑ 湯立山(ゆたてやま)。

天孫神社の湯立ての神事は、この山から捧げる。この湯をかけられたものは五穀豊穣、病気平癒、商売繁盛など縁起が良い。

↑ 郭巨山(かっきょやま)。

中国の郭巨は家が貧しくて老母を養うのがやっとであった。子供が生まれたが、老婆は自分の食を減らして孫に与えなければならなかった。「子供はまた得られるが、母は再び得ることはできない」として郭巨は子供を土中に埋めようと穴を掘ったとき、そこから黄金の釜が出てきた。

↑ 孔明祈水山(こうめいきすいざん)。

蜀の諸葛孔明が、魏の曹操と戦った時、流れる水を見て「敵の大軍を押し流してください」と水神に祈り大勝した。

↑ 石橋山(しゃっきょうざん)。

大江定基入道寂昭が宋に渡り、天台山に入って文殊菩薩の浄土と伝えられている石の橋を渡ろうとしたとき、獅子が現れて、牡丹の花に舞い戯れるのを見た。

↑ 龍門滝山(りゅうもんたきやま)。

黄河の上流の龍門山の滝は、どんな魚でも上がれないが、もし上がる魚があれば、直ちに昇天して龍になるという故事にちなむ。登竜門という語もここから出た。ベルギー産のタペストリーがある。

↑ 源氏山(げんじやま)。

紫式部の「源氏物語」をテーマに制作された。曳山に乗る緑色の岩は石山寺の見月台を模し、紫式部が月を見ながら構想を練る様子を表している。

↑ 神功皇后山(じんぐうこうごうやま。

神功皇后が戦に先立ち、肥前国松浦で鮎を釣り、戦勝を占ったとされる伝説にちなむ。当時懐妊されていたが、戦さが終わって、九州の地で応神天皇を無事出産した。

↑ 月宮殿山(げっきゅうでんざん)。

唐の皇帝が不老門に立って、美しく立派な前庭で春を祝う会を催された。俗に「鶴亀山」と呼ばれている。ベルギー産のタペストリーがある。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行(関西)] カテゴリの最新記事

-

神戸モザイク・大観覧車(2022年12月4日) 2023.12.31

-

神戸ポートタワー改修中(2022年12月4日) 2023.12.30

-

神戸・メリケンパーク(2022年12月4日) 2023.12.29

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(82)河合奈保子さん

(484)歌謡曲/映画/テレビ

(202)ウォーキング

(39)メーテル

(45)美術 / Art

(250)ガンダム・イデオンなどロボット

(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(30)星 / Stars

(77)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(193)飛行機の機窓/飛行機

(32)カメラ / Camera

(5)本、雑誌、記録

(80)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(31)ペット / Pet

(42)国内旅行(関東・甲州・信州)

(296)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(67)国内旅行(中国地方)

(55)国内旅行(九州)

(70)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(52)気象・災害

(22)昆虫/Insects

(5)花・植物

(9)車窓

(10)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾

(1)料理

(25)スポーツ

(62)病気

(7)ニュース

(2)© Rakuten Group, Inc.