読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[読書案内「映画館で出会った本」] カテゴリの記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

週刊 読書案内 李鳳宇・四方田犬彦「パッチギ! 対談編」(朝日選書774)

李鳳宇・四方田犬彦「パッチギ! 対談編」(朝日選書774) 2024年に公開された「ちゃわんやのはなし」というドキュメンタリ―映画を見ていた思い出した本がりました。 1冊目が、映画の、ほぼ、原案というか、アイデアというか、制作者をインスパイアーした作品はこれだろうと思った司馬遼太郎の「故郷忘じがたく候」((文春文庫)、2冊目が見ながら浮かんできた村田喜代子の傑作「龍秘御天歌」((文春文庫)。 で、3冊目が、エンドロールに出てきた映画のプロデューサの名前に、思わず「ああ、この人か!」と思って、思い出した、李鳳宇と四方田犬彦の対談集「パッチギ! 対談編」(朝日選書)でした。考えてみれば、もう、20年も昔の本です。 李鳳宇とわたしがはじめて会ったのは一九八九年のことだった。彼は設立したばかりの映画配給会社を妹さんと二人でやりくりしていて、わたしにパンフレットの原稿を依頼に来た。死ぬならパリで死にたいですねえと、彼は別れ際にいった。それも、若いころの津川雅彦に似た顔で、さりげなくいった。なんてキザな野郎だというのが、わたしの第一印象である。 で、とか何とかいいながらウマが合ったのでしょうね、一九五三年生まれの映画研究者・批評家と、一九六〇年生まれで、駆け出しの映画プロデューサーだった二人が、こうして出会った初対面から10年後の一九九八年、それぞれの「青春」時代について、一方が遅れてきた全共闘世代の高校時代を、もう一方は、日本人が知らない在日の高校生のワイルドな日常を語り合うことになります。 で、その対談から7年の時がたちます。 それから七年があっという間に経過した。李鳳宇は「シュリ」や「JSA」といったフィルムを次々と配給し、日本で韓国映画が大ブレイクするきっかけを作った。わたしは東アジアの大衆映画の研究に没頭し、その合間にTVで韓国文化についての連続番組に出演したり、二度目のソウルで長期滞在を果たした。 一人は、井筒和幸の「パッチギ」をプロデュースし、「韓流」ブームを演出したと評判だったプロデューサであり、もう、一人は、当時、書きに書きつづけていた、人気の映画批評家でした。 まあ、そんな二人が、二度目の「青春」対談をしたのが、2005年で、その年の4月に本になりました。 ボク自身、四方田犬彦の名は、80年代のニュー・アカブームで登場した当座から知っていましたし、その著作に関していえばほぼ「追っかけ」でした。が、李鳳宇の名は、映画「パッチギ」で初めて知ったばかりでした。 で、飛びつくようにして買い込んで読みました。 この対談集には2005年の対談と、1998年の対談の二つが収められていますが、読み直しても、やはり面白いのは、お二人が、それぞれの高校時代を語り合っている1998年の対談ですね。 四方田の高校時代についての語りは、同窓生で作家の矢作俊彦とか、経済学者の金子勝からウソを言うな! と批判された前科があるくらいですから、まあ、当然(?)おもしろわけですが、李鳳宇の高校時代から、大学時代、特に今回読み直していて、たとえば1979年の朴正熙暗殺事件あたりの回想には、興味惹かれましたね。 まあ、その初読から20年です。実は、映画には、この初読の時期の10年前くらいから前から興味を失っていましたし、四方田の著作にも、この対談を最後に飽きて、その後のお二人の消息はよく知らない10年を過ごしていたのですが、毎日出かける仕事が無くなって、サンデー毎日の身の処し方に困って出かけ始めている映画館で李鳳宇の名前と再会して、四方田の本の山から、ようやく見つけ出して、読み直してみると、これが、案外、面白いことを再発見したという次第です。 本書の巻頭に、四方田犬彦がはじめにと題してこんな言葉を書いています。 時間は過ぎ去る。人間は年をとってゆくが、少しも利口にならない。いつも同じことをして一喜一憂したり同じ失敗をして自分がいやになったかと思うと、また気を取り直して新しいことに向かったりする。 うまいこと言いますねえ(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.08.10

コメント(0)

-

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書) 勢古浩爾という人は「まれにみるバカ」(洋泉社新書)で、20年ほど前にウケた人です。ボクは吉本隆明がらみの著作と、明治大学で橋川文三の門下だったということで興味を持って読んでいましたが、ここ10年、忘れていた人です。 市民図書館の新入荷の棚で見つけたのがこの本「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)ですが、2022年の新刊ですから、そんなに新しい本ではありません。 「定年後」と「見たい」と「映画」に目がとまりました。裏表紙でお年を確認すると1947年生まれですから、今年77歳です。2006年に、だから、59歳か60歳くらいでお勤めを退職されて、専業の文筆家ということですが、ボクが読んでいたのはサラリーマン時代の著作で、チョット言い捨てるような、それでいて、実はナイーブというニュアンスが好きだったような気がします。 で、定年後、10数年、お変わりになられたのでしょうか?フーン、映画ですか? まあ、そういう気分で読みました。 まえがきにこんなことが書いてあって笑いました。 現在でも、わたしは毎週のTSUTAYA通いがやめられない。おもしろそうな新作が入っていると、すこしうれしくなる。本と映画はわたしの趣味の両輪である。どちらか、ひとつだけになってしまうと、わたしは気持的に不完全になるような気がするのである。なにかお互いが補完しあっているようなのだ。 まあ、お暇なようですが、映画館というわけではなくて、TSUTAYA通いというところが、ボクとは違いますね。ボクの場合は映画館の人混みが好きというわけではないのですが、自宅で、まあ、大きかろうが、小さかろうが、テレビ画面の映画を一人でじっと見ているという姿を想像することが耐えられないのですね。その点、読書とセットであるらしい著者とは、多分、性格というか、性分というかが違うのでしょうね。 ちなみに、読書に関してであれば、ボクの場合、トイレか、電車か、午前零時を過ぎた夜中の台所なわけで、特に、定年後の「量」を読まなければ気がすまない場合の読書時間というのは午前零時以後がほとんどで、引きこもりを否定しているわけでもないのですが、映画に関しては、ほぼ、真反対なところで笑ってしまいました。 で、本書で紹介されている作品についてはこうおっしゃっています。本書で、わたしがひとまず推薦している映画は一三〇本である。その他、無番号のおススメ映画のタイトル(三六本)と、文章のなかだけで触れただけのタイトル(一五〇本)まで入れると、総数は三一六本になる。 と、いうことなのですが、上でも言いましたが、一九四七年生まれの著者は、現在77歳、おそらく、15年間くらいのサンデー毎日暮らし の中でのお楽しみでしょうから、ボクより10年ほど長いわけです。毎週5本の借り出しとして、年間50週くらいとして、250本。で、15年ですから、適当に概算すれば3800本くらいご覧になっているようで、その数が多いか少ないかはともかくとして、紹介のラインアップ作品は、下に写したのでご覧いただけばお分かりだと思いますが、案外、古い! ですね。130本のうち、ほぼ、半分が20年以上昔、1900年代の作品です。「定年後」を意識した選択なのかなとも思いますが、ボクが映画館に行くわけの一つは、こうなることを、ちょっと、オソレテいるからですね。そこは、まあ、人それぞれですがね。 で、130本の題名を写しながら、妙に懐かしかったのがこの映画ですね。《79》『Z』(1969・127分) コスタ・ガブラス監督。イブ・モンタン、ジャック・ペラン、ジャン・ルイ・トランティニャン。もう絶版で見られないかと思っていたら、TUTAYAで取り寄せができた。 映画では明示されないが、舞台は1963年、軍政下のギリシャの五十万人の地方都市。思想の病害をまき散らす人間として、Zと呼ばれる医師で大学教授でもある国会議員が街にやってくることになり、かれの暗殺計画が進行する。実行犯は街の選挙民たちだ。Zの仲間たちは広場での集会を中止するよう勧めるが、Zは強行し、実行犯たちに殴打され死亡する。憲兵隊も警察も一体になった街の上層部は、ただの交通事故として事件を隠蔽しようとするが、新聞記者(ジャック・ペラン)が取材をし、若き予備判事を動かす。しかしそれも次席検事によりもみ消される。それでも記者はあきらめず報道に成功する。検事総長まで事実が伝えられ、関係者は裁判で裁かれる。俊逸な政治サスペンス。 「現実の事件や人物との類似は意図的である」との文章が出る。当時、この映画を見たヨーロッパの観客たちは、これがギリシャで起きたあの事件だとわかっただろう。コスタ・ガブラスは他に、おなじイブ・モンタンを主演に据えた「告白」と「戒厳令」(合わせて政治三部作)がある。しかしレンタルの扱いはない。買うには高すぎる。アマゾンで2万4890円の値が付いている。(それもいまでは品切れ)。そこまで価値はない。(P168~P169) まあ、当たらず触らずの、こういう紹介ですが、ボクにとっては、ここで紹介されている三部作はイブ・モンタンという俳優を覚えただけでなく、たとえば、「Z」のエンドロールあたりだったと思いますが、「Z、彼は生きている。」 という、多分、ギリシア文字Zが含意していることばが流れた映画として、印象深く記憶している作品で、今、映画館でレトロなんとか企画で上映されれば必ず見るでしょうね。要するに、始まりの映画の1本というわけで、六甲道の勤労会館(今はもうありませんが)だったかで、自主上映を見た記憶がありますね。50年前のことです(笑)。思い出させていただいてありがとうという気分ですね(笑)。 まあ、サンデー毎日で、お暇な方が、適当に読み飛ばすのがいい1冊という感じです。ご本人も、そう思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。面白さの主張に何のこだわりもないところと、映画を観ると言わない、まあ、普通とは逆なこだわりが、この方らしくて、ちょっと笑えて、気楽に読めますね。 下に、映画の題名を写しました。興味をお持ちの方はそうぞ(笑)。目次第1章 人間ドラマは映画の王道1「摩天楼を夢みて」 2「アメリカン・ビューティー」 3「カンパニー・メン」 4「ファミリー・ツリー」 5「ジャージー・ボーイズ」 6「TED」 7「追いつめられて」 8「オーケストラ」 9「ニューオリンズ・トライアル」 10「ライフ」 11「アルゴ」 12「イントゥ・ザ・ワールド」 13「バートン・フェイク」 14「イエスタデイ」第2章 なんでもできる人間ドラマ15「ベンハー」 16「アルジェの戦い」 17「シービスケット」 18「サイダーハウス・ルール」 19「ターミナル」 20「チェンジリング」 21「ザ・ハリケーン」 22「ニュー・シネマ・パラダイス」 23「女神の見えざる手」 24「セッション」 25「ラスト・サムライ」 26「ドリーム」 27「ライト・スタッフ」 28「ブレイブハート」 29「JFK」 30「セブン・イヤーズ・イン・チベット」 31「フリーソロ」第3章 映画は凡作だけど、個人的に好きだ32「あゝ江田島」 33「エレキの若大将」 34「キック・アス」 35「エルビス・オン・ステージ」 36「燃えよドラゴン」第4章 わたしの一番好きなアクション&ミステリー映画37「アンタッチャブル」 38「ボディガード」 39「キングスマン」 40「トレーニングデイ」 41「タクシードライバー」 42「ダイ・ハード」 43「ブリット」 44「スピード」 45「ザ・ロック」 46「レオン」 47「欲望のバージニア」 48「パルプ・フィクション」 49「ザ・シークレットマン」 50「グッドフェローズ」 51「ミザリー」 52「デトロイト」 53「ノーカントリー」 54「96時間」 55「真実に彼方」 56「ファーゴ」 57「暗数殺人」第5章 日本映画の光と影58「用心棒」 59「椿三十郎」 60「上意討ち」 61「たそがれ清兵衛」 62「蝉しぐれ」63「最後の忠臣蔵」 64「殿、利息でござる!」 65「無法松の一生」 66「秋刀魚の味」 67「砂の器」 68「冬の華」 69「異人たちとの夏」 70「キッズ・リターン」 71「Shallwe ダンス?」 72「はやぶさHAYABUSA」 73「泣き虫しょったんの奇跡」第6章 社会派映画はリアルさが命74「弁護人」 75「1987、ある闘いの真実」 76「光州5・18」 77「ミシシッピー・バーニング」 78「ブラック・クランズマン」 79「Z」 80「顔のないヒトラーたち」 81「不都合な真実」 82「オフィシャル・シークレット」 83「コリー二事件」第7章 スポーツ映画があまりヒットしない理由84「ロッキー特別編」 85「フィールド・オブ・ドリームス」 86「マネー・ボール」 87「エニ・ギブン・サンデー」 88「しあわせの隠れ場所」 89「コンカッション」 90「タイタンズを忘れない」 91「コーチ・カーター」 92「炎のランナー」第8章 人間の業と戦争映画93「レッド・オクトーバーを追え!」 94「ア・フュー・グッドメン」 95「ブラックホーク・ダウン」 96「トラ・トラ・トラ」 97「プラトーン」 98「太陽の帝国」 99「イングロリアス・バスターズ」 100「フルメタル・ジャケット」 101「ホテル・ルワンダ」 102「ハート・ロッカー」 103「カジュアリティーズ」 104「アメリカン・スナイパー」 105「プライベート・ライアン」 106「アルキメデスの対戦」第9章 定年・老年映画が心に沁みる107「アバウト・シュミット」 108「わたしは、ダニエル・ブレイク」 109「ジョーブラックをよろしく」 110「クレイジー・ハード」 111「グラン・トリノ」 112「日の名残り」 113「世界最強のインディアン」 114「最高の人生のはじめ方」 115「ストレイト・ストーリー」第10章 これは傑作だ!わたしのベスト15116「七人の侍」 117「切腹」 118「逃亡地帯」 119「夜の台走査線」 120「セント・オブ・ウーマン」 121「カリートの路」 122「アポロ13」 123「ブラス!」 124「グリーンマイル」 125「リトル・ダンサー」 126「アトランティスのこころ」 127「冒険者たち」 128「ワールド・オブ・ライズ」 129「ジャンゴ」 130「ラ・ラ・ランド」 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.06.21

コメント(0)

-

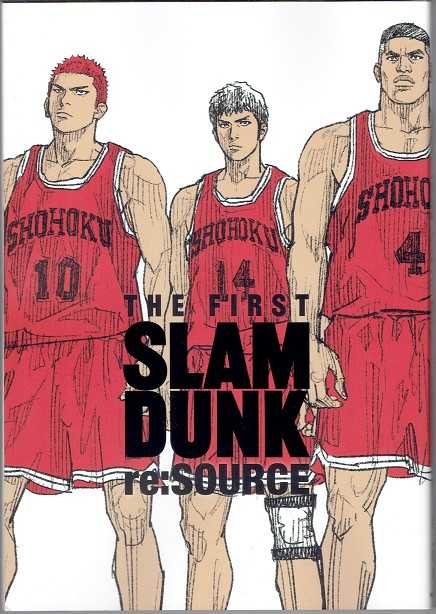

週刊 マンガ便 井上雄彦「THE FIRST SLAMDUNK re:SOURCE」(集英社)

井上雄彦「THE FIRST SLAMDUNK re:SOURCE」(集英社) 表表紙 裏表紙 2023年が始まりました。新年、最初のマンガ便に入っていたのがこれでした。井上雄彦「THE FIRST SLAMDUNK re:SOURCE」(集英社)です。 2022年の年末に封切られたアニメ映画「THE FIRST SLAMDUNK」の制作過程を単行本にしたビジュアル・ブックで、一見、映画の宣伝のための販促本の印象ですが、中身は原画をはじめビジュアルが充実しているのが素晴らしいと思いました。 そのほかにも、作者で、今回の映画を監督した井上雄彦の、かなり長いインタビューも載っています。そこでは、「THE FIRST SLAMDUNK」を見た人はもちろんですが、おそらく、多くのスラムダンクファンが「これってどういうことだろう?」と疑問に思うに違いない「THE FIRST」の意味についても、なかなか興味深いことが語られていますし、映画でクローズアップした宮城君を主人公に描いている、映画にはない短編マンガまで載っていて、なかなか、読みでのある内容でしたよ。 ヤサイ君がマンガ便を届けてくれたところに居合わせたピーチ姫が一言きっぱり言いました。「それ、スキャンしたいページたくさんあると思うかもしれんけど、ページ割ったらあかんで!」 というわけで、写真にとってお見せしたいビジュアルページが山盛りなのですが、表表紙と裏表紙の写真を載せるだけで我慢して、あとはあきらめました(笑) それにしても、わが家の愉快な仲間たちの間では、やはり、「スラムダンク」は聖典化しているようで、遠く松山で暮らしているサカナクンからも、「映画を見に行くヒマはないけん、それで辛抱しとるよ。井上雄彦はやっぱりすごいねえ。!」 というメッセージがありました。さすがですね(笑)。スラムダンクがお好きな方一度書店で手に取られてはいかがでしょう(笑)。

2023.01.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 蓮實重彦「映画への不実な誘い 国籍・演出・歴史」(青土社)

蓮實重彦「映画への不実な誘い 国籍・演出・歴史」(青土社) 市民図書館の新入荷の棚に転がっていました。元東大総長の映画評論家、蓮實重彦の新刊のようです。ぼくにとって蓮實重彦という人は40年ほど前にブームだった人です。ニュー・アカとかが流行り言葉だった頃、文芸評論とか、フランス思想とか、対談とか、もちろん映画論にも、ちょっと追っかけでした。確かゴダールの映画論というか、映画についての発言をまとめて翻訳紹介したのはこの方だったと思います。 でもね、なんだかめんどくさいのですよね、この人の論の運びは。小説とか、まあ、映画とか、「わかっている私はこういうふうに読んだり見たりするのですが、皆さんには無理ですよね。」 という感じと言えばいいのでしょうか。そういうわけで、ある時期から著作に関心を失っていましたが、数年前に「伯爵夫人」(新潮文庫)という小説を書いて話題になったので、久しぶりに読みましたが、褒めている人は絶賛なのですが、ぼくには空振りでした。 にもかかわらず、図書館の棚とかに転がっていると拾ってしまうのが不思議です(笑)。新刊の棚にあったのですが、よくよく見てみると、2004年にNTT出版から出され本の再刊らしいです。 当時、仙台メディア・テークというところで行われた映画に関する連続公演の書籍化のようですが、20年も前の話なのにすらすら読めてしまいました(笑)。明石の市民図書館で借りて、帰りの電車で読み始めてみると、垂水駅に着くころには第1章も半ばに差し掛かってしまったので、「そうだ、このまま、電車読書で読んで、半分読めたら乗り換えて帰ろう。」 とか何とか、ヒマに任せて乗っていると、「緊急警報発令!」という車内放送で緊急停止するという、あんまり体験できない事件にも出くわしたりして、結局、鷹取駅でUターンして帰って、家で読みました。 で、本書の内容ですが、目次はこうなっています。 目次第1章 映画における国籍(国籍という概念、その脆さ:「日本映画」の揺らぎ:成瀬巳喜男『鶴八鶴次郎』における翻案 ほか)第2章 映画における演出(映画は「男と女と階段」で成立する:単純なショットの組み合わせ:階段の意味するもの ほか)第3章 映画における歴史(ゴダールの『映画史』―女性たちへの視線:『映画史』の断片を持続によって回復する試み:ゴダールとミュージカル ほか) マア、「国籍」、「演出」、「歴史」というテーマで三回やったらしい講演ですから3章立てですが、例えば第2章の「演出」についてならこんなふうに始まります。 優れた映画作家は、「男と女と銃」の「銃」の代わりに他のものを導入します。実際、一つの要素を置換してみるだけでまったく違った作品ができあがるわけで、例えば「銃」の代わりに「車」を代入してみると、「男と女と車」となります。ロッセリーニの傑作「イタリア旅行(Viaggio in Italia)」(1953)に感動したゴダールが、「勝手にしやがれ(A Bout de souffle)」(1959)を撮ったことはよく知られております。また、「女」を代入する代わりに「子供」を代入すれば大人と子供となり、それを「車」と組み合わせてみると、アッバス・キアロスタミの傑作「そして人生は続く(And Life Goes On)」(1992)ができあがります。このように、ごくわずかなものの組み合わせによって映画は成立可能であるという事情を、まずおさえておきたいと思います。(「映画における演出」P67~P68) で、このあと、ヒッチコックを例にして「階段」の映像的な意味について、「ショット」とは何かに始まって、これが、まあ、読みだすと止まらなくて、「ああ、蓮實重彦やなあ。」 といういつもの蘊蓄が続いて、電車読書でどんどん読めるのですが、フト、思うのです。例えばの話が、キアロスタミの「そして人生はつづく」という作品が「大人と子供と自動車」でできていると気付いたからと言って、何がどうだというのでしょう。 第1章は「模倣」「翻案」「リメイク」がテーマですし、第3章は「ゴダール」です。面白くて、読みだしたら止まりません。しかし、だからどうっだっていうのでしょう! ここ数年、老後のヒマに任せて映画館通いの日々ですが、なんとかして「蓮實重彦から遠く離れて」映画を見ることを、肝に銘じていたことを久しぶりに思い出した読書でした(笑)。 とは、いいながら、再びだか三たびだかよくわかりませんが、蓮實の嵐が襲ってきそうな悪い予感がしきりにする今日この頃です。 マア、彼の「映画論」でも「小説批評」でもいいですが、読んだことのない若い人にはおすすめです。ハマる人ははまると思いますよ。青山真治も黒沢清も周防正行も、みんな教え子なんだそうですからね(笑)。 ああ、でも、「伯爵夫人」は責任持ちません(笑)。マア、ご自由に。

2022.10.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 侯孝賢「侯孝賢の映画講義」(みすず書房)

侯孝賢「侯孝賢の映画講義」(みすず書房)(卓伯棠編・秋山珠子訳) 「侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の映画講義」(みすず書房)という本が市民図書館の新刊の棚に転がっていて、読み始めてはまりました。記事の最後に、経歴とかを写しましたが、実は、ただの1本の作品も見たことのない人なのですが、その彼が、2007年に香港バプテスト大学で行った講義の書籍化である本書を読みながら、見たくて見たくてたまらない映画監督の一人になりました。 映画を志す大学生たちに対する、実作者でもある監督による講義です。全部で6講ありますが、講義のあとでの、学生たちとの質疑応答も含めて書籍化されています。まあ、こんな目次です。目次第1講 私の映画の道第2講 映画における真実と現実――小津安二郎を手がかりに第3講 映画の美学と信念第4講 映画の作り方――ブレッソンを手がかりに第5講 質問に答えて第6講 台湾映画の現在と未来 第1講は、本人による自伝的な自己紹介ですが、第2講からは映画の実作についての現場的な発言満載です。もっとも、内容にあれこれ言うことができるほど、侯孝賢監督についても、彼の作品についても、また、80年代から2000年代にかけての台湾映画、香港映画、中国映画についても、「全く知らない」わけですから、「面白かった」というしかないのですが、記憶に残った講義を一つだけ紹介してみたいと思います。 写実についての私の考えはこうです。写実とは再創造された真実である。それは現実における真実と同等のものであり、一つの独立した存在である、と。カルビーノは小説の形式を論じたとき、小説の深度について次のように語っています。小説の深度は表面に表れ、それは潜在している、と。表面に表れるのはテキストであり、私達はそのテキストの構造を通じて、そこに透けて見えるかすかな手がかりから、言葉では伝えられず、名指しようもなく、出来事のなかに身をおいて初めて理解しうるものを感得するのです。 映像も同じです。映像こそ最も現実を「象る」ものなのですから。真実の再創造について考えるために、小津の映画、たとえば「晩春」を見てみましょう。主人公である父娘は、母親が亡くなったあと、二人で暮らしている。そんな中、父親に再婚話が持ち上がり、娘はそれに強い嫉妬を覚える。それは嫉妬であると同時に、ある種の反抗でもあります。映画のなかで二人が能を鑑賞するシーンがあります。能楽堂で脳を見ていたとき、娘は父親が再婚相手と思しき女性に会釈するのを目にする。すると娘の目はにわかに殺気立ったものになる。その後娘は、ある男性を結婚相手として紹介される。が、かたくなに結婚を拒む。しかし娘も次第に変化し、ついにその男性を受け入れ結婚する。 「晩春」についての西洋の多くの批評は、結婚前に父娘で京都旅行をし、二人で同じ部屋にとまることをとらえて、父娘の間には曖昧なエレクトラ・コンプレックスがあると解釈したりする。 けれど私から見ればそういうことではまったくない。日本の家庭では女は男を遠ざけはしません。家族で一緒に風呂に入ることさえあり、そこには私たちと違う生活スタイルがあるのです。それを踏まえなければこの映画を理解することはできない。家族の描写には地域性が色濃く反映されます。娘にとって家は自分の領域であり自分のものです。娘には、自分がずっと父親の世話をし、家は自分が取り仕切っているのだという自負があります。そこに突如、よそから人が入ってくることになるのですから、娘の反応は当然のもので、だから彼女は恋愛することになるのです。「晩春」はこうした機微を熟知してこそ撮りえた映画です。そして、その機微は、叙事構造を通してあらわされている。西洋ならばドラマを際立たせようと、父娘の関係をエレクトラ・コンプレックスの心理学の域る世界です。表層はごくシンプルで、特段のドラマ性を感じさせないにもかかわらず、それが積み重ねられることで その深部の暗流が怒涛のように渦巻くのです。(P77~P78) いかがでしょうか、ここで話題になっている「晩春」は、言わずと知れた、小津映画の傑作のひとつで、笠智衆と原節子の父娘映画の始まりのような作品ですが、映像に対する侯孝賢監督のシャープな論旨に唸りました。 知っている映画をネタにした話も、、全く知らない台湾映画や香港のスターを話題にした話もありますが、話として聞かせるのがすばらしいですね。その時代の台湾映画や香港映画のファンの方にはきっと楽しい話題満載だと思います。コロナで、ごろごろせざる得ない日々でしたが、なかなか刺激的な読書でした。みなさまも、是非、どうぞ。 侯孝賢映画監督。1947年中国広東省梅県の客家の家に生まれ、翌年に一家で台湾に移住、高雄県鳳山で少年時代を過ごす。高校卒業後に兵役に就き、除隊後の1969年に国立芸術専科学校入学、映画製作を学ぶ。1972年卒業。その後、スクリプター、脚本家、助監督を経て、1980年に『ステキな彼女』で監督デビュー。80年代に台湾で起こった社会性、芸術性を追究する映画製作の新潮流「台湾ニューシネマ」を牽引した代表的な監督の一人である。第6回ナント三大陸映画祭金の気球賞(『風櫃の少年』)、第7回ナント三大陸映画祭金の気球賞(『冬冬の夏休み』)、第36回ベルリン国際映画祭批評家連盟賞(『童年往事』)、第46回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞(『悲情城市』)、第46回カンヌ国際映画祭審査員特別賞(『戯夢人生』)、第68回カンヌ国際映画祭最優秀監督賞(『黒衣の刺客』)など世界的な映画賞を数多く受賞し、台湾最大の映画賞である金馬奨では『悲情城市』『好男好女』『黒衣の刺客』で最優秀監督賞を受賞。2020年第57回金馬奨生涯功労賞。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.08.27

コメント(0)

-

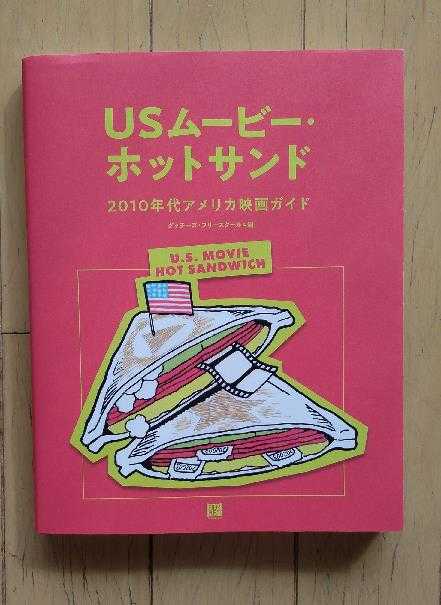

週刊 読書案内『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』(グッチーズ・フリースクール編:フィルムアート社)

100days100bookcovers no67(67日目)『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』(グッチーズ・フリースクール編:フィルムアート社) 忙しい1週間が終わり、早く行かないと見逃しそうな映画に足を運んでいるうちに、ふと気がつくと、前回のYAMAMOTOさんからすでに2週間が過ぎようとしていました。すみません。「ぼーっと生きてんじゃないよ!」と5歳児に叱られそうです。 YAMAMOTOさんは、ご自身で編集に携わられた『高等学校における外国につながる生徒支援ハンドブック~すべての生徒が輝くために~』をご紹介下さいました。日本の高校で学ぶ外国人生徒を支援するために実践できることをまとめたこのハンドブックは、実際にそうした学生たちと接する教育現場の先生方のために編まれていて、大きな助けになるものと思います。可愛らしいイラストもふんだんに使われていて親しみやすく、門外漢の私も、外国人生徒たちに関わる教育現場の方々の一端を知ることができました。 さて、次は何を、と考えました。「教育」というくくりで繋ぐことはできそうにありません。ですが、「ハンドブック」ならいけるのではないだろうか。ハンドブック、すなわち案内書、「ガイドブック」ならば。 『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』(グッチーズ・フリースクール編:フィルムアート社) 「ホットサンド」とはなんぞや?というのはとりあえず置いといて。 この本に出会ったのは、昨年の12月末、下高井戸シネマにケリー・ライヒャルト監督の『ミークス・カットオフ』というアメリカ映画を観に行ったときです。劇場の売店で売っていて、そのときは買わなかったのですが、先月、やっぱり買おうと思い立ちネットで購入しました。 ご存じのように(って誰に話しかけているのか自分でも謎ですが)私はとても偏った映画ファンで、日本で公開された話題作をまんべんなく観ているわけではありません。アメリカ映画も、2010年以降はクリント・イーストウッドとクリストファー・ノーランしか観ていないといっても過言ではなく(いやまあ、過言ですが)、名前も知らない若い映画監督や俳優がたくさんいます。最近よく目にするA24が、話題作を世に出している新しい製作会社だということぐらいは知っていますが、どんな映画を製作配給しているのか、そんなことも、もう少し詳しく知りたいと思ったわけです。 まだ買って間もない本で、じつはすべてを読んだわけではありません。ですが、この本は頭から順番に読んでいくようなタイプの本ではなく、毎日目次を開いて「あ、今日はここを読もう」という読み方でOKな本です。というか、そういう読み方をするように編まれている本なのです。 編者であるグッチーズ・フリースクールの降矢聡さんが「はじめに」でこう書いています。(前略)年間何百本と作られるアメリカ映画の10年間を一冊の本で網羅するなど到底無理なお話です。そして現在では配信ドラマやバラエティ・ショーなど、アメリカ産の様々な映像コンテンツを世界中の誰もがほぼリアルタイムで体感できる環境が整ったこともあり、映画という伝統的なジャンル観がどれほど意味を持つものなのか……等々、議論は幾度となく平行線を辿りました。やがて時間が経ち、明確な解決策が浮かばないまま、とにかく本を作ることを始めることになりました。アメリカ映画というものの定義(基準)を明確にして綿密な計算のもとで中身を充実させる方法ではなく、気になったもの、目に入ったものを片っ端から寄せ集め、見て、書いて、合わせてみるという工程を、私たちは選んだということです。(後略) こうした成り立ち、体裁が「ホットサンド」というタイトルに反映されたのだと思います。でも、映画ファンにとってはそれでいいのです。「映画を定義する場所」からは、映画を教授する学者や映画評論家は生まれても、映画ファンは生まれないからです。そして映画は、映画を観る人のためのものです。 この本を手にしたとき、私はかつて愛読した『シティロード』という情報誌を思い出しました。あの雑誌には、映画だけでなく音楽や演劇など、東京で触れることのできるあらゆる文化芸術の情報が溢れていましたが、『ぴあ』と比べると内容がよりマニアックで、書き手の好みも強く反映されていて、それによって、読者が映画ファンになり、好きな監督を見つけ、映画を発見し、映画を支えてゆくという潮流をつくったと思っています。とことん「ファン」と共にある雑誌でした。私はあの雑誌で中野翠さんの文章に出会い、以来、彼女の映画評はとても信頼しています。 話を戻しましょう。この本には何が書いてあるのか、とりあえず目次を書きます。CHAPTER 01 ライフ/エンタメ/ヒストリー――テーマから見る2010年代アメリカ映画CHAPTER 02 アメリカン・フィルムメイカーズ――2010年代の映画監督たちCHAPTER 03 シチュエーション/プロダクション――アメリカ映画のバックグラウンドCHAPTER 04 カルチャー&ムービーズ――アメリカ文化とアメリカ映画CHAPTER 05 トーク・アバウト・ムービーズ――2010年代アメリカ映画について語ろうCHAPTER 06 ムービーズ・ディテール――より深くアメリカ映画を知るための雑学 以上のようになっていますが、それぞれの章の中に多数の細かい情報が投じられ、用語の説明もあれば対談もある、映画に出てくる犯罪者の目録、年表、監督へのインタビュー、撮影監督や俳優の紹介など、どこを開いても異なるページ構成で、2010年代のアメリカ社会と映画を論じた真面目なページもあります。 具体的に紹介しましょう。 CHAPTER 01の扉をめくると、まず最初に出てくるのが「Town Movies2010-19 2010年代アメリカ大陸はどのように横断されたのかを検証。」という見開きページです。アメリカ合衆国の地図が印刷され、そこに地名と2010年代のロードムービーの行程が書き込まれています。『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』や『グリーンブック』など、観た映画のタイトルはその行程を指でなぞり、風景を思い出してワクワクしてしまいます。最新オスカー映画『ノマドランド』も、こんなふうに地図上で行程を見てみると、さらに感じることがあるかもしれません。映画にとっての「地理」は、案外大切なものです。 実際に見ていただくのがいちばん早いのですが、CHAPTER 01はこんなふうに、イラスト、表、地図、スチール写真などをふんだんに使い、記事ごとに段組を変え、構成を工夫し、カラフルにポップに、つまり、毎日ふとページを開いて昨日と違う記事を読む楽しさに満ちています。 CHAPTER 02の章では何人かの監督と作品が紹介されていて、私的にはとても役立ちそうです。「2010年代の開拓者たち」「2010年代の新星たち」「2010年代の巨匠たち」と3項目あるのですが、「開拓者」に名前が上がっている監督が私はなんとひとりも分からず、作品に当たって、かろうじて『ア・ゴースト・ストーリー』のデヴィッド・ロウリーを認識できました。 「新星」では『ミッド・サマー』のアリ・アスターと『ストーリー・オブ・マイ・ライフ/わたしの若草物語』のグレタ・ガーウィグを知っていましたが、アリ・アスターは名前を知っているだけで、映画は観たことがありません。うーん。 「巨匠」を見ると、ロバート・ゼメキス、クエンティン・タランティーノ、デヴィッド・O・ラッセル、デヴィッド・フィンチャー、M・ナイト・シャマラン、フレデリック・ワイズマン、クリストファー・ノーラン。ああよかった、知ってる。この人選が妥当かどうか、いろいろなご意見はあると思いますが、それはここでは触れません。ただ私は、ディビッド・O・ラッセルの「巨匠扱い」にちょっと驚きました。彼の映画は3本しか観ていませんが(『スリー・キングス』『世界にひとつのプレイブック』『アメリカン・ハッスル』)、最近のアメリカの社会事情を踏まえた映画で、ここんところよく撮っている人、という気がしていたのです。でも年齢は私と同じなので、もう十分すぎるくらいベテランなのでした。 CHAPTER 03以降は論や対談が多く、まだほとんど読めていませんが、映画周辺の文化事情などにも話は及んで、かなり読み応えがありそうです。ことに対談は、見逃している映画を発掘する上で、かなり威力を発揮してくれると思います。 ただ、残念な点がふたつあります。ひとつは、文字が小さいこと。老眼鏡を手放せない身には、細かくぎっしりと組まれた文字を読むのはとても大変なのですが、つらつら考えてみると、私のような老人をいまさら映画ファンに仕立てる必要はなく、若い人のための本だと思えば、それでいいのかもしれません。『シティロード』だって文字は小さかった。しかし若い人は「紙の本」を手に取ってくれるのかなあ。情報だけならネット上にゴロゴロ転がっているし。この本がうれしいのは、やっぱり中高年なのかもしれない。そこは気になるところです。 もうひとつは、索引がないこと。映画本ならば、映画タイトルと監督、俳優の索引はぜひあって欲しかった。もし改訂することがあればお願いしたいところです。 また長くなりました。本書の「ホットサンド」的な特徴に合わせたわけではありませんが、紹介もホットサンド状態です。どうぞお見逃し下さい。 編者の「グッチーズ・フリースクール」について少しだけ書きますと、日本未公開の洋画(主としてアメリカ映画)の上映会を開いたり、ソフト化したり、配給したりしている団体です。ケリー・ライヒャルトも、この団体のおかげで日本での上映がかないました。 紹介してくれる配給会社がないと、アメリカ映画に限らず、永遠に知ることも観ることもできない素晴らしい洋画が地球上にはたくさんあります。それを忘れたことはありません。が、いい映画を見つけたけれどどこも配給してくれないときは、フィルムを借りて、自分たちで上映会を開くこともできるんだ、そういうことがメールでやりとりできる時代がきているんだ、ということが「はじめに」に書かれていて、映画を巡るフレキシブルな考え方に、目を開かれる思いでした。それではKOBAYASIさん、お願い致します。K・SODEOKA・2021・04・28追記2024・04・05 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2022.02.27

コメント(0)

-

週刊 読書案内 是枝裕和「世界といまを考える 3」(PHP文庫)

週刊 読書案内 是枝裕和「世界といまを考える 3」(PHP文庫) 映画監督の是枝裕和の対談集、「世界といまを考える」というPHP文庫を見つけて、第3巻からパラパラ読んでいます。 「対談集」というのが好きです。作家や哲学者の対談でもそうですが、当然、本にするに際して構成とか校正とかで整理してあるのでしょうが、小説作品や評論の文章にくらべて、「はだかのままの言葉」が出てきている気がして、素直に「ああ、そうなのか」と、気楽に読めるからです。 この本の場合、ここのところ、ぽつぽつとその作品を見ていて、印象に残っている是枝裕和という映画監督は何を考えているのだろうという興味で読みました。 マア、そういうと、何か考え事をしているようですが、ほんとはパラっと見たときに、作家の川上弘美とかマンガ家の吉田秋生の名前が出ていたので、そっちにひかれて読んだにすぎません。(ああ、川上弘美は第3巻ではありません。第2巻です) 是枝監督の映画「海街diary」の原作者は吉田秋生で、二人の対談は2015年に是枝監督が映画化した際に「フラワーコミック」の掲載された対談のようです。 読みながら、面白いなと思ったのはこんなところでした。吉田:是枝さんは「海街diary」のなかでは「真昼の月」(第2巻)のエピソードがお好きだとお聞きしたのですが。是枝:ええ、大好きです。吉田:実は私も好きなエピソードなんです。幸が久しぶりに会ったお母さんと、和解したわけではないけれど、「まあ、しようがないか」と思うところが描きたかった。昔の私だったら描けなかったと思います。なんて厭な母親だろう、と思ったはず。是枝:映画では、そのオトナになりきれない母親役の大竹しのぶさんが絶妙で・・・・。吉田:母親であって娘でもある、というところを見事に演じていらっしゃいましたね。是枝:「出来の悪い娘で…」と大竹さんがいったときに、(幸を演じる)綾瀬さんがふっと母親を見る感じがとてもよかった。原作には「そうか、この人も娘だったんだ」という台詞があるのですが、それを口に出さずに目線だけでどれだけ伝わるかにチャレンジしました。(P59) とまあ、こんな会話なのですが、読みながら大竹しのぶと綾瀬はるかの表情が浮かんでくるような話で、そのうえ、マンガと、実写化した映画という表現の違いも面白かったわけです。 川上弘美との対談も面白かったのですが、「天才柳沢教授の生活」のマンガ家の山下和美との実作進行会話もスリリングでした。是枝:「ランド」はこれまでの作品に比べると、土着というか、歴史を背負っている匂いがするのんですが、ご自分ではいかがですか。山下:歴史を背負っている・・・・、たぶんそれすらも覆すと思います。是枝:引っ繰り返っていく?山下:引っ繰り返っていくと思います。人が歴史だと思っていたものが実は植えつけられていたものだったりとか、自分の過去の記憶すら当てにならない感覚だったりというか・・・。(中略) それをどうしたら上手く表現できるか、いま試行錯誤しています。でも、1巻の時は大変でした。編集部でも評判が悪くて…(苦笑)是枝:そうなんですか?(P93) で、話題になっている「ランド」(講談社)の第1巻を取り出して、評判の悪さに納得したりなんかしていると、山下和美の結論はこうでした。山下:「ランド」は主人公が何に対峙すればいいのかを探し続ける話なんじゃないかな、ということで腑に落ちたんです。逆を言えば「はっきりとした敵を設定して欲しい。出ないと落ち着いて読めない」というタイプの人は「ランド」を好まない。(P93) なんだか、ちょっと耳の痛い結論です。ご存知の方はご存知でしょうが、「ランド」は不思議な設定の時代劇・SF(?)・ファンタジー(?)・マンガで、是枝監督も言っているように、土着というか、もう一つ昔というか、歴史の次元が少しずれた世界を描いていますが、現代と通底しているところがオリジナルな感じの作品です。 マア、映画監督の対談集を読みながら、マンガの世界を広げていただくというのはどうなのでしょうね。現代マンガが映画ととても深い仲だということは手塚治虫以来、まあ、常識なのでしょうが、現代では対等な表象文化として、マンガと映画という等置感覚やマンガから映画へという発想の流れは、もう、当然ということなのかもしれませんが、映画監督と漫画家の関心のありどころの違いの面白さも感じられる対談でした。ちなみに「目次」はこんな感じです。第一章 映画監督と語る 細田 守 第二章 マンガ家と語る 吉田秋生、山下和美 第三章 学者と語る 原 武史、斎藤 環、宮台真司、野田正彰、福岡伸一 第四章 演出家と語る 水田伸生、三谷幸喜、蜷川幸雄&笠松泰洋、森 達也、鴨下信一 それぞれ、かなり読みでがある対談です。この第3巻では森達也との「ジャーナル」な話題で話している対談が面白かったのですが、映画監督というのが、まあ、森達也との対談に限らず、まあ、当たり前といえば当たり前なのですが、現代社会に対してビビッドであることに、ちょっとホッとしたような次第でした。追記2022・12・16 山下和美の「天才柳澤教授の生活1~8」(講談社文庫)をこのブログで紹介したついでに、自分の文章を読み返して、修繕しました。そちらも覗いていただけると嬉しいです。

2021.12.01

コメント(0)

-

週刊 読書案内 阿武野勝彦「さよならテレビ」(平凡社新書)

週刊 読書案内 阿武野勝彦「さよならテレビ」(平凡社新書) チッチキ夫人が食卓のテーブルの上の「読みかけ本」、積読山の上に、新たに載せてくれていた本です。彼女が出勤して、一人で冷めたコーヒーを飲みながら何の気なしにページを開いて読み始めて止まらなくなりました。雨が続き、コロナが蔓延していた夏の終わりの朝でした。 新書ですが350ページ、著者は阿武野勝彦、書名は「さよならテレビ」(平凡社新書)です。 著者の阿武野勝彦という人は1959年生まれ、現在も(?)東海テレビのゼネラル・プロデューサーという役職にあって、テレビのドキュメンタリー番組を作っている人のようです。 書名の「さよならテレビ」というのも、製作者である著者がテレビにサヨナラするという意味ではなくて、2020年、おそらく阿武野勝彦の最新の仕事である映画化され、劇場公開されたドキュメンタリー「さよならテレビ」の題名が使われているようです。 ここまでお読みになって、ピンとこない方でも、実は彼は2017年、テレビドキュメンタリーの映画化作品としては、驚異的(?)ヒット作となった「人生フルーツ」のプロデューサなのですといえば、ひょっとしたら「ええ、そうなの?!」とおっしゃるかもしれません。 この本は、その阿武野勝彦がたずさわった23本のドキュメンタリー映画について、それぞれの作品の制作の現場で、制作者しか知らないエピソードを綴った、まあ、回想録です。 目次に見出しとして出ている23本の作品のうち、見たことがある作品は「人生フルーツ」ただ1本だけでしたが、「ああ、あの映画の人か」と思って読み始めると、その映画が2013年に企画され、カメラが回り始め、ナレーションが樹木希林にきまり、考えてみれば不思議な「タイトル」が提案される、そのプロセスにまつわる「苦労話」が回想されていくのですが、この映画の制作の「山場」は何といってもここという話が出てきました。 二〇一五年六月。私は、土砂降りの鹿児島、『戦後70年樹木希林ドキュメンタリーの旅』のロケを終え、ホテルへ戻るワンボックスカーの中だった。知覧の特攻平和会館の重い空気がまだ車中に充満していた。私の携帯が振動する。名古屋からだ。動揺がわかるような声だった。「津端さんが、亡くなりました」「そうか。お父さん?お母さん?・・・・」「あっ、修一さんです。・・・・・」 妙に間の空く会話の中で、、昼寝に行ったまま修一さんがい起きてこなかったということがわかった。敬愛していた実父をなくした息子からの電話のようだと思った。訃報を受け取る私も身内のような心持だったが、車窓の強い雨に目をやりながら、冷徹に言うことにした。「亡骸を、葬式を、焼き場を、全部撮影させてもらえるか・・・・」「はい。お願いして、お許しをいただきました」(中略) 窓の外。いつの間にか雨はやんでいた。夕暮れの錦江湾を眺めながら、「またしてもお出ましだ」と思った。作品をコツコツ拵えていると、目に見えない何かがフッと降りてきて、現実が大きく展開する。まるで、ドキュメンタリーの神様がいるかのように・・・・・。(第2章「大事なのは、誰と仕事をするか」P55~56) 映画をご覧になった方はご存知でしょうが、この作品は老年の夫婦を記録したドキュメンタリーです。で、その主人公(?)の津端修一さんが、制作過程で亡くなるという大事件です。 この事件について阿武野勝彦が「神様」という言葉を使っているところに、正直な人だと思いました。それは、記録の対象であるご夫婦にとっては「不幸」な出来事ではあるのですが、制作過程にあるドキュメンタリー作品に、降ってわいたような、絶対的なリアリティーを与える事件だったに違いないのです。 しかし、カメラが撮ってしまった「死」を、いかにテレビで放映するかという難問との遭遇でもあったようです。ドキュメンタリーが「本当の出来事」に遭遇し、それを記録することが「テレビ」というメディアとの戦いを誘引するという経験は、この映画の「死との遭遇」の記録が初めてではなかったようです。 本書を「さよならテレビ」と題した阿武野勝彦のドキュメンタリー制作者としての「ドキュメンタリー論」・「反テレビ論」は随所に述べられていて、それがこの本の「肝」でもあると思います。しかし、にもかかわらず、彼が東海テレビという会社で撮り続けたのはなぜかと、自らに、問いかけ続けながら書き上げているところに、この本の「人間的」な魅力があるのではないでしょうか。 ところで、長くなりますが、現場の裏話といえばこんなエピソードも書きつけられています。 徹夜明けの参拝。希林さんは、真新しい正殿に向かって進む。カメラが、石段の下から後姿を追う。新旧正殿の違いはあるが、初参拝と同じ構図だ。「何もお土産、新築祝い、持ってきませんでした‥‥」二拝二拍手一拝。その時、正殿の御帳(みとばり)の大きな白い布が、ファッ、ファッ~。風に大きく舞った。またらしい神様のおうちが、希林さんの眼前に現れた。石段を下りてくるその姿は少しリズミカルで、表情は少女のようだった。それがロケのクライマックスとなった。 名古屋に戻る大きなロケバス。車内は、ゆったり、希林さんと私と伏原ディレクターの三人だった。伊勢を出ると、ほどなく睡魔に落ちた。そして、目を覚ますと、高層ビル群が見えた。振り返ると、バスの後部座席で希林さんは完全に横になっていた。名古屋駅までまだ五分ぐらいあるだろうか。ぎりぎりまで寝ていただこう。ロータリーに車が入ったところで声をかけた。「希林さ~ん。希林さ~ん。」「ええ?何?」「名古屋駅です」ガバッと体を起こし、外をキョロキョロ‥‥。「え~と。あのー。名古屋駅に・・・・。」「なあに、突然、名古屋駅って。私は女優よ~」(第4章「放送は常に未完である」P110~111) 実は、彼の作品に数多く出演している樹木希林についてのエピソードは、他にもたくさん書かれていて、樹木希林についての「女優論」とでもいうべきところが本書のもう一つの読みどころだと思うのですが、中でも「これは!」というのが引用したところです。「神宮希林」という2014年に制作され作品のエピソードだそうです。 ぼくは「テレビ」をあまり見ません、だからなのか、にもかかわらずなのか分かりませんが、読みでがある「回想録」でした。今後は、彼の作品が映画館にかかるの探すことになるでしょう。

2021.10.04

コメント(0)

-

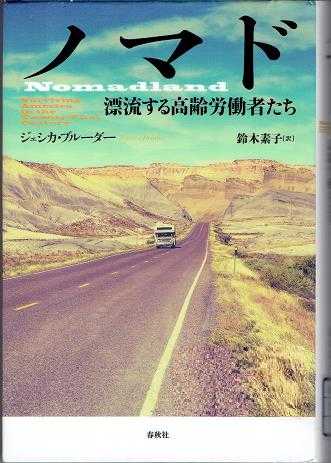

週刊 読書案内 ジェシカ・ブルーダー「ノマド 漂流する高齢労働者たち」(鈴木素子訳・春秋社)

ジェシカ・ブルーダー「ノマド 漂流する高齢労働者たち」(鈴木素子訳・春秋社) 2021年のアカデミー賞で作品賞、監督賞、主演女優賞をとった「ノマドランド」という映画の原作(?)ノンフィクション「ノマド」(春秋社)を読みました。 現代アメリカで広がり始めている高齢の車上生活者の社会の実情を、なんというか、社会学的なフィールド・ワークを方法としたドキュメンタリーでした。 映画はフランシス・マクドーマンドが演じる、車上生活を余儀なくされたばかりの初心者ファーンを視点人物、主人公として描かれていますが、このドキュメントでジェシカ・ブルーダーが焦点化している人物は、映画にも本人が登場しますがリンダ・メイという女性でした。 ファーンを主人公にすることによって、「ノマドの世界」を「映画」化して見せたクロエ・ジャオという監督は、文句なくすぐれた監督だと思いますが、原作では、映画では描き切れなかったアマゾンやビーツ農場、国立公園の管理といった低賃金で、肉体的にも精神的にも過酷としかいいようのない労働現場の実情や、町ごと廃墟化する「企業城下町現象」の実態、ノマド社会のコミューン化の思想史的過程、車上生活をしている人たちの社会的権利や人生観を、丁寧に、しかし「乾いた」文体で描いたところが本書の「肝」だと思いました。 土地付きの家が欲しいのはどうしてかと訊かれたら、私はこう答えます。独立するため。社会の競争から身を引くため。地場産業を支援するため。輸入品を買わないため。そして、好きでもない人たちを感心させるために、必要でもないものを買うのをやめるためです、と。 今、私は大手オンラインショップの巨大倉庫で働います。扱っている商品は、すべて、どこか外国で―児童労働法もなく、労働者が食事もトイレ休憩も与えられず、一日十四時間~十六時間働かされているような国で―つくられたもの。二万八〇〇〇坪の広大なこの倉庫に詰め込まれた商品は、ひと月ももたないようなものばかり。すぐに埋立ごみになる運命です。この会社にはそんな倉庫が何百もあります。 アメリカ経済は、中国、インド、メキシコなど安価な労働力の第三諸国で働く奴隷の上に成り立っているんです。私たちはそういう人たちと知り合うこともないまま、その人たちの労働の成果を享受しています。 「アメリカ」という私たちの会社の奴隷保有数は、たぶん世界一でしょう。 (リンダ・メイのFB投稿記事) 過激だと思うけど、アマゾンで働いていると、こんなことばかり感ちゃうの。あの倉庫の中には重要なものなんて、何一つない。アマゾンは消費者を抱き込んで、あんなつまらないものを買うためにクレジットカードを使わせている。支払いのために、したくもない仕事を続けさせているのよ。あそこにいると、ほんとに気が滅入るわ。 (リンダ・メイからのメール) これは本書に引用されている、リンダ・メイがフェイス・ブックに投稿したコメントと、その時ブルーダーに送ったメールです。 映画の中で、その「死」が暗示されたリンダ・メイですが、本書に登場するリンダ・メイは、「労働の価値」、すなわち、「働くことの喜び」という、あらゆる「人間」にとっての根源的自由の一つが、いよいよ、奪われていきつつある「後期資本主義社会」の様相を呈し始めた現代社会と、まっすぐに向き合い批判することができる、文字通り「自立的」な女性であることが、この引用で理解していただけるのはないでしょうか。 実在する彼女は、生活のシステム全体の自給自足を目指す「アース・シップ」方式での暮らしを夢みていて、ニューメキシコの砂漠の真ん中の1エーカーの土地に、彼女がたどり着いたところで、本書は終わります。謝辞 三年間にわたる二万四〇〇〇キロの旅で、たくさんの出会いがありました。今この本があるのは、出会った人たちの協力のおかげです。知恵を授け、悪い冗談を教え、キャンプファイヤーやコーヒーをともにしてくれたすべての人に感謝します。 なかでもリンダ・メイにはだれよりも感謝しています。人を信じて自分のことを話すのは、簡単なことではありません。とくに、その相手がメモ帳に何か書きなぐりながら三年もの間周りをうろつき、娘の家の外で車中泊をし、キャンプ場の整備中にゴルフカートの後ろを走ってついてくるような場合は。 リンダのしなやかな強さ、ユーモア、心の広さが私の心を打ったように、読者の心を動かしてくれることを願っています。 最後にジェシカ・ブルーダーのこんな言葉が載せられていますが、リンダ・メイという「勇気ある女性」と出会い、彼女の心を開くことで、現代アメリカの真相をビビッドに描いて見せた、とても優れたドキュメンタリーだと思いました。 車に乗って、廃墟になった町から出て行ったファーンやリンダの姿は、拝金主義に堕した現代社会を生きるあらゆる人間にとって、他人事ではないことを教えてくれる好著でした。 最後に、蛇足ですが、車に乗って暮らし始める人たちの多くが「高齢者」であることに加えて、この本では触れていなかったと思いますが、いわゆる「有色人種」の姿がほとんどないという事実の中には、「アメリカ」、ひいては、「現代社会」の、もう一つの真相が潜んでいるのではないかという予感を感じたことを付け加えておきたいと思います。

2021.05.14

コメント(0)

-

週刊 読書案内 町山智浩「映画と本の意外な関係」(集英社インターナショナル新書)

町山智浩「映画と本の意外な関係」(集英社インターナショナル新書) 映画を見に出かけるときには、予告編はともかく、チラシとかレビューとかほとんど読みません。こう書くと、初見の感動にこだわっているように聞こえますが、ただ横着なだけです。最近では、見終わってチラシとか見直して、ああ読んでおけばよかったと思うことも結構増えてきました。 だいたい、「ネタバレ」も「人の感想」も全く気になりません。いやむしろ「ふーん見てみようかな」と思うことの方が多いと思います。多分、映画を見始めた20代の頃に、友達の評判とか映画評論家とかの文章に促されて映画館に通ったという「映画の見方」が根にあるのでしょうね。 映画を見ていて、最近増えたことといえば、チラシに、有名な「原作」が挙げられてると図書館で探したり、ちょっと気になる「セリフ」があったりすると、出どころをとりあえず調べたくなることです。 これも、若い頃、友達の映画好きが、「映画作品」と「原作」との異同や、映画中の「セリフ」の典拠とかを、やたら語って聞かせてくれたことの影響ですね。 今回案内する町山智浩の「映画と本の意外な関係」(集英社インターナショナル新書)という本は図書館の棚で見つけたわけですが、町山智浩の「語り口」が気に入り始めているということがもちろんあるのですが、あの頃の話題の型に似ていて興味をそそります。そういう話がぼくは好きなのでしょうね。 たとえば、この本の第9章は「天墜つる」と題された「007映画」についての蘊蓄なのです。「Sky fall」というダニエル・クレイグという、どっちかというとロシアのスパイみたいな顔の007が活躍する映画の和訳で、ジュディ・デンチがMの役だったことで覚えていましたが、10年ほど前の映画の題から章の題がつけられています。 要するに、数多ある「007映画」で、文学がどんなふうに引用されているか、というか、まず「ことば」、「セリフ」がどんなふうにつくられているかという、結果的には至極まじめなエッセイなのですが、冒頭では、所謂、下ネタが連打されています。 過去のボンドガールの名前にまつわるネタです。「ゴールド・フィンガー」の、ボンドガール、女性パイロットの場合。「私はPussy Galoreよ。」 これは説明が要らないようなものですが、「Galore」は「タップリ」という意味だそうです。「ダイヤモンドは永遠に」のプレンティ・オトゥールさんの場合。 この名前は「Plenty of tool」 と聞こえるんだそうで、「××でいっぱい」という意味になるそうです。何がいっぱいなんでしょうね。「ゴールデン・アイ」のゼニア・オナトップさんの場合。 この名前は「Then,you are on the top」 と聞こえるそうで、「次は上で」という意味だそうです。お分かりですね、順番があるんでしょうね。「ムーンレイカー」の女性科学者ホリー・グッドヘドさんの場合。 名前が「Holly,good head」 「凄く頭がいい」なのですが、「good head」が曲者で、下ネタ系のスラングの好きな方は、まあ、調べてみてください。 まだまだ続くのですが、まあ、このくらいにしますね。 ここまでお読みになると、なんというか、その手の話で持たせているような「誤解」へと誘導しているようですが、実は違います。 この後、「007映画」について「題名」と英語の格言、詩の文句を照らし合わせながらの解説が始まり、最後には「Sky fall」という23作目の解説をアルフレッド・テニスンという詩人の「ユリシーズ」という詩を引き合いに出してまとめてみせます。たしかに多くが奪われたが残されたものも多い昔日、大地と天を動かした我らの力強さは既にないだが依然として我々は我々だ我らの英雄的な心はひとつなのだ時の流れと運命によって疲弊はすれど意志は今も強固だ努力を惜しまず、探し求め、見つけ出し、決して挫けぬ意思は(アルフレッド・テニスン「ユリシーズ」) この詩は、映画の中では、引退を迫られたMであるジュディ・デンチが、自らを励まし、盟友ボンドへの呼びかけ言葉として、口ずさむ詩の文句ですが、テニスンの詩で、その「詩句」は大英帝国の誇りと希望を代弁していると指摘して、解説は格調高くしめくくられると思いきや、こんな1行を付け加えることを忘れません。今回のボンドガールは77歳のMだったことがわかる。熟女ブームとはいえ、熟女すぎだよ! というわけで、笑いながら次の章に進むというわけなのですが、そのほとんどが、見ていない映画に対する蘊蓄なのですが、退屈することはありませんでした。 しかし、中には「太陽がいっぱい」を見た淀川長治が主人公トム(アラン・ドロン)とフィリップ(モーリス・ロネ)の関係を、映画を見ただけで「トムのフィリップに対する恋」の物語だったと見破っていたとか、昨秋見た「インターステラー」という映画の中での博士の最後の言葉「心地よい夜に身を任せるな」というセリフはディラン・トマスの詩の一節であるとか、見たことのある映画や、読んだことのある作家や詩人、知っているエピソードに対する言及に出会うと、当然ですが、ちょっと興奮したりしながらの楽しい読書でした。 ぼくの中の「町山ブーム」は当分続きそうです。

2021.02.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 町山智浩「町山智浩のシネマトーク 怖い映画」(スモール出版)

週刊 読書案内 町山智浩「町山智浩のシネマトーク 怖い映画」(スモール出版) 図書館の新刊書の棚で見つけた本です。今でも、そんな言い方があるのかどうかよくわかりませんが、映画評論家の町山智浩さんの2020年の新刊本です。 退職して映画館を徘徊し始めて3年たちますが、昔はよく読んだ映画の解説本、評論をほとんど読まなくなっています。町山智浩という方も、単著としては初めて読む人ですが、読み終わってみて気に入りました。 題名の通り、「怖い映画」についてのお話で、全部で9本の映画が俎上にあげられていますが、多分「町山トーク」というべきなのでしょうね、鮮やかに語りつくされています。 ついでですから9本の映画のラインアップを挙げてみます。「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」 (1968・ジョージ・A・ロメロ)「カリガリ博士」 (1920・ロベルト・ヴィーネ)「アメリカン・サイコ」 (2000・メアリー・ハロン)「ヘレディタリー・継承」 (2018・アリ・アスター)「ポゼッション」 (1981・アンジェイ・ズラフスキー)「テナント・恐怖を借りた男」 (1976・ロマン・ポランスキー)「血を吸うカメラ」 (1960・マイケル・パウエル)「たたり」 (1963・ロバート・ワイズ)「狩人の夜」(1955・チャールズ・ロートン) この中で、多分見たことがあると記憶にあるのは「カリガリ博士」と「ポゼッション」の2本だけです。 だいたい、学生時代はともかく。ここ3年は「ホラー」と宣伝されている映画は見ないのですから(だって怖いから)当然ですが、例えばポランスキーの「テナント」なんていう映画は「アデルの恋の物語」のイザベル・アジャーニという女優さんが主演の映画らしいのですが、日本では劇場公開されていないらしいことを町山さん自身が語っていて、まあ、ぼくでなくてもあまり見られていない映画だったりもするわけです。 さて、「町山トーク」の特徴は、まず「映画をよく知っている」ことですね。その次に「アメリカの映画産業をよく知っている」ということです。まあ、映画にかかわればほかの国のこともよくご存じなのでしょうが、そして「映画を繋がりで語る」ということです。 その結果、ほとんど知らない映画についてのトークがとても面白く読めるのです。平たく言えば「ネタ」の山なのです。 たとえば最終章「狩人の夜」の中のこんな記述はいかがでしょうか。「狩人の夜」は、名優チャールズ・ロートン唯一の監督作です。「狩人の夜」が興行的に失敗した後は監督作がなく、彼は公開から7年後の1962年に亡くなりました。 その後、「狩人の夜」はテレビで放映されて、その不思議な感覚に多くの人が衝撃を受けました。その中にはデヴィッド・リンチ、ブライアン・デパルマ、マーティン・スコセッシ、コーエン兄弟、スパイク・リーなど錚々たる巨匠たちがいます。彼らは「狩人の夜」に影響を受けた作品をとっています。 例えば、「狩人の夜」で、未亡人を狙って殺すニセ牧師のハリーは、いつも「主の御手に頼る日は」という讃美歌をハミングします。コーエン兄弟の「レディ・キラーズ」(2004年)で、老婦人を殺そうとする男(トム・ハンクス)は同じ賛美歌を歌うんです。それにコーエン兄弟の傑作西部劇「トゥルー・グリット」(2011年)では、この讃美歌が物語のテーマとして使われます。 とまあ、こんな感じなのです。この後も1955年につくられたこの映画に対しての「引用の系譜」というべき記述が、現代映画を例に挙げてつづくのですが、結果的にこの映画の「よさ」を語りつくしているわけです。 読者のぼくは、本から目を話してネットを検索し、サーフィンしながら、再び本に戻るという、かなり忙しい読書体験なわけで、一読三嘆という言葉がありますが、文字通り三嘆することになるのでした。(笑) もっとも、ポランスキーの「テナント」の章のように、ディアスポラ、どこに行っても「間借り人=テナント」としてのポランスキーを語りながら、町山さん自身の来歴を真摯に語ることで、単なる「知識のひけらかし」ではない批評性の根拠を示しながら、トランプのアメリカやヘイトを日常化している日本の「ネット社会」に対するハッとするような「発言」もあるわけで、読みごたえは十分でした。 装丁はカジュアルで、語り口は軽いのですが、「映画」という表現が、「映画を見た人」によって、受け継がれ、新しく作られていくという「映画史」を語る本として記憶に残りそうです。

2021.01.23

コメント(0)

-

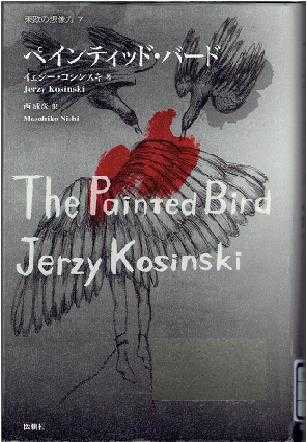

週刊 読書案内 イェジー・コジンスキ「ペインティッド・バード」(西成彦訳・松籟社)

イェジー・コジンスキ「ペインティッド・バード」(西成彦訳・松籟社) バーツラフ・マルホウル監督の「異端の鳥」という映画を見て、原作があることを知り読みました。1980年代に角川文庫版が出ていたようですが、今回は西成彦さんの新訳版です。 第二次世界大戦の後、1957年に、ポーランドからアメリカに亡命したコジンスキーという作家が1965年に書いた作品らしいですが、彼自身の少年時代の体験と重なる物語であることは間違いなさそうですが、ドキュメンタリーというわけではありません。 小説は次のような言葉で始められます。 第二次世界大戦がはじまってから数週間、1939年の秋のことだった。六歳の少年が東欧の大都市から、何千という子どもたちと同じように、両親の手によって、遠い村へと疎開させられた。 こういう事情で、東ヨーロッパの田舎の村に連れられてきた6歳の少年である「ぼく」が1939年から1945年に至る流浪の「体験」と、そこで学んだ、その時、その時、生きていくために大切だと思い知ったことを語り続ける物語でした。 作品を読めばわかりますが、作家が「ぼく」として「作中」で語らせている少年が、果たして、田舎の村を流浪しつづけていた6歳から12歳の少年そのものであったとはとても考えらません。そこで語られる「ことば」と世界に対する態度は、「大人」のものです。 ぼくはマルタの家に住み、両親が迎えに来てくれるのではないかと毎日のように待ちわびていた。泣いてどうなるものでもなかったし、めそめそしているぼくに、マルタは目もくれなかった。 これが「ぼく」が語り始めた最初の経験ですが、語っている「ぼく」は、実際の経験から何年も経って、語り始めていることは明らかだと思います。 こうして読み始めて、面白いと思ったことは、実際にこの原作で作られた映画「異端の鳥」では、ぼくの記憶では、ですが、ナレーションが入るわけではありませんから「カメラ」が映し出す映像が「語る」わけです。めそめそする少年と、そういう子どもの様子に何の関心も示さない老婆が、少し暗めのモノクロの画面に映し出されるわけで、映画の中には小説とは、また違った、「荒涼とした世界」に放りだされた少年が、次の瞬間、何が起こるのか全く予想もつかない「生」を生きているという「現在」性とでもいうニュアンスがあるわけで、そこに大きな差があると感じました。 映画に比べて小説で描かれる世界は安定しているという感じをぼくは持ちましたが、描かれるエピソードは、大筋において小説と映画は共通しています。ただ、出来事の、「ぼく」に対するインパクトの印象は、映画のほうが格段に生々しいと言えるということです。 結果的に、読後の印象は、映画を見終わった時とは少し違うものになりましたが、ある意味、当然かもしれません。 小説が描き出す「ぼく」の体験は、映画が映像として描く体験やエピソードを遥かに、詳細で悲惨なのですが、読むことに「不安」や「胸苦しさ」が絡みついてきません。 小説の「語り」の話法が微妙に時間をずらしこんでいるからでしょうか。その代わりにクローズ・アップするのが、語り手の「思想」の変化、つまり、少年の成長でした。 ぼくは自分が一人ぼっちだということにはたと気付いて、ぞっとした。しかし、二つのことを思い出した。オルガは人を頼らず生き抜くためにはその二つのことが大切だと言っていた。一つ目は、植物と動物に関する知識で、何が毒で、何が薬になるか見極めること。もうひとつは、火を、すなわち自分なりの「ながれ星」を持つということだ。 「ぼく」が最初にあずけられたマルタの死の結果、「ぼく」の扱いを衆議する村人たちから買い取ったのが、呪術師・祈祷師オルガでした。 「ぼく」が迷い込んでしまったヨーローッパの辺境の、つまりド田舎の「前時代的」、いや、「古代的」社会の実態が村人たちのオルガに対する「信仰」にも似た崇拝ぶりと、オルガの呪術の奇妙奇天烈な実態の描写で描かれていますが、「ぼく」はオルガから「生きのびるための方法」の本質を学び取りはじめます。 オルガの庇護を失い、いよいよ、一人ぼっちになってしまった「ぼく」は次々と新しい「庇護者」に拾われます。しかし、彼らは、方法こそ違いますが、ほとんど悪魔の所業というべきありさまで少年を扱います。 理不尽で、避けようのない災厄のように降りかかってくる「暴力の嵐」の苦痛を昇華する方法として、「ぼく」が自ら学んだことは「祈り」でした。そして、その年齢の少年が体験するには、あまりに苛酷な体験は、少年に「祈り」教えましたが、ついには「祈り続ける」少年から「言葉」を奪ってしまいます。失語症ですね。 5年間の流浪の末、初めて少年の前に暴力を振るわない人間として登場したのが「赤軍」兵士でした。彼らは神に祈ることが現実逃避にすぎないという驚愕の真実と、自己を振り返る自己批判の精神と、やられたらやりかえすプライドを持つことを少年に教えます。 少年は、少年に暴力をふるい続けた社会に立ち向かう方法として、「祈り」を捨て、たたかう「共産主義」にあこがれはじめます。 戦争が終わり、戦災孤児の収容施設で、「両親と新しい弟」という家族と再会しますが、「ぼく」に「ことば」が戻ってくるわけではありませんでした。 胸の内から「ことば」が溢れてくる感動のラストシーンは、是非、お読みいただいたうえで、味わっていただきたいのですが、それは少年が生まれて初めて、自分に呼びかけられる「声」との出会いの瞬間だったのかもしれません。 もう一度映画に戻りますが、映画では父親の右腕に彫られたユダヤ人収容所の収容番号の入れ墨がアップされ、一方で、一緒に乗っていたバスの曇ったガラス窓に、呼びかけられた「名前」を書く少年の姿が映し出されて映画は終わるのですが、失われていた「名前」と「ことば」、帰還した少年の悲哀と、家族を襲っていた「時代」の悲劇、突如やってくる「許し」の印象はよく似ていますが、少し違うと感じました。 読み終えて、気づいたことなのですが、「ペインティッド・バード」と題された、作家の幼い日の境遇の独白小説は、「田舎の村に紛れ込んでしまった都会のこども」、「黒い髪と黒い瞳のユダヤ人」、「家族になじめない、言葉を失った少年」、と、まさに「異端の鳥」の日々を語っていることは確かなことなのです。しかし、ポーランド人である作家コジンスキーにとっては、そんな「ぼく」だったころの苦闘の日々、ついに「救い主」のように現れ、こっそり胸ポケットに忍ばせていた、「黒い瞳と黒い口髭」の、英雄スターリンの笑顔の「偽り」に気付いた時にこそ、「ぼく」が、やっとのことで見つけた「理想社会」にも、ゆっくり羽を休める枝はなかったという、いわば、究極の「異端の鳥」の悲哀がやって来たのではないでしょうか。 そして、そこに、この作品を彼に書かせた、真のモチーフが隠されているのではないでしょうか。 この作品が「ペインティッド・バード」と名付けられた理由に対する当てずっぽうの推測なのですが、ポーランドからの亡命作家として70年代のアメリカの文学界で頂点を極めながら、58歳で自ら命を絶った「異端の鳥」の生涯を、なんだかとてつもなく傷ましいと感じたのが小説の感想でした。 時間がおありでしたら読んでみてください。

2020.12.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 四方田犬彦『七人の侍』と現代――黒澤明 再考 (岩波新書)

四方田犬彦『七人の侍』と現代――黒澤明 再考 (岩波新書) 四方田犬彦の登場は眩しかった。1980年代の初めころ「構造と力」(勁草書房)「チベットのモーツアルト」(せりか書房)の中沢新一、「映像の召還」(青土社)の四方田犬彦というふうに、ニューアカ御三家の一人として登場した。年が一つ上なだけの青年の文章に愕然とした。要するに、繰り返し読んでもわからなかったのだ。 あれから、なんと半世紀近くの時が経ち、久しぶりに彼の映画解説を読んだ。「『七人の侍』と現代」(岩波新書)という、いわば、初心者向けの入門・解説本だった。 50年前に、同世代を蹴散らした記述は鳴りを潜め、懇切で丁寧な語り口に笑いそうになった。四方田犬彦の上にも時は流れただということを実感した。 一章は黒澤の死をめぐっての個人的な感想ではじめている。そこから「映画ジャンルと化した七人の侍」と章立てして二章に入り、1960年にハリウッドのジョン・スタージェスによって、「荒野の七人」(原題Magnificennt Sevenn:気高き七人)としてリメイクされたところから話を始めて、あまたのアジアの映画から果てはアニメ映画「美女戦士セーラームーン」に至るまで、影響関係を解説・紹介したうえで、「七人の侍」という映画が成立した1954年という時代背景にたちもどるという展開だった。 1954年とは、平和国家を標榜する一方で自衛隊がつくられ、第五福竜丸の被爆が「死の灰」という言葉を生み、本多猪四郎が「ゴジラ」を撮った年であることに言及したうえで、黒澤の「構想」と苦難の「制作」過程を解説し、革命的「時代劇」として大ヒットするまで。いわば「七人の侍」成立の「映画製作史」を論じたのが五章「時代劇映画と黒澤明」でした。ここまでが、いわば本書の前半です。 後半では戦後社会の新しい観客を前に超大作として登場した作品の内容が俎上にあげられる。 六章、七章では「侍」、「百姓」、「野伏せ」という階層・階級の戦後映画論的な意味を指摘したうえで、まず、個々の「侍」たちの背景を暗示し、個性を強調した演出の卓抜さが論じられる。 続けて、戦乱の中で「百姓」から、浮浪児となったに違いない、「菊千代」が母親を殺されて泣き叫ぶ幼子を抱きしめて「こ、こいつは…俺だ!俺も‥‥この通りだったのだ!」と叫ぶ姿が、1950年代の観客に呼び起こしたにちがいないリアリティーと親近感のありか、「農民」の敵として登場する「山岳ゲリラ」、すなわち「野伏せ」たちの描き方に宿る日本映画のイデオロギーに対する批判と、それに縛られていた黒澤の孤独について、それぞれ論じられている。 映画の細部についての言及は、筆者の博覧強記そのままに、さまざまな映画や、歴史資料を参照しながら繰り広げられて、興味深い。さすがは四方田犬彦だというのが、ぼくの率直な感想だった。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.05.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 高橋ヨシキ「シネマストリップ 戦慄のディストピア編」(スモール出版)

高橋ヨシキ「シネマストリップ 戦慄のディストピア編」(スモール出版) ここのところ、徘徊のお供にカバンに忍ばせているのがこれですね。「高橋ヨシキのシネマストリップ」(スモール出版)のシリーズ。 一応、お断りしておきますが、ストリップのシネマじゃなくて、シネマのストリップですよ。 まあ、図書館で見つけて手に取ったときに、「ストリップのシネマ」と勘違いしていた可能性はないとは言いませんし、その上、この表紙のイラストも、「ふーん」という感じがしないわけではありませんが、読みはじめてみると、これがなかなかやめられない「映画のカワハギ」でした。 高橋ヨシキさんがNHKのラジオ番組でしゃべっていらっしゃる内容の書籍化らしいのですが、映画のちょっとした蘊蓄とか、「この映画なにがいいの?」って感じやすい人にはうってつけじゃないでしょうか。 かくいうぼくは、80年代の中ごろから映画というものを全く見ていない生活で、昨年の四月から、ようやく映画館に戻ってきたような次第で、この本でしゃべっていらっしゃる映画のほとんどは見たことがありません。ふつうは、それが難点になるのですが、読みはじめると、「とりあえずこの章は・・・」と思わせるのが高橋さんの芸というべきなんでしょうね。たぶん、「語り口の平明さ」について、かなり注意を払っていらっしゃると思います。 もう一つは、内容の広がりですね。 たとえば、14本目のストリップは「エイリアン」です。この映画はぼくでも知っています。 内田樹さんが「映画の構造分析」(文春文庫)だったかで、アメリカ映画のフェミニズムについて分析されていて、面白がっていたら、風丸良彦という人が「村上春樹短編再読」(みすず書房)という本の中で、ほとんどパクリのような引用をしていたので覚えているのですが、興味をひかれた人はそちらをお読みいただくとして、ストリップの本文はこんな感じです。 ホラー映画の世界では、「女の人が最後まで生き残って怪物と対決する」というパターンがあよくありますが、最近はそういう定型を「ファイナル・ガール」と言ったりもしますが、「エイリアン」は「ファイナルガール」ものの決定版でもあります。興味深いのは、1979年の映画にもかかわらず「「ベクデル・テスト」を完全にクリアしているところです。「ベグデル・テスト」は映画において女性がちゃんと(添え物、あるいは性的な対象としてだけでなく)描かれているかを判別する簡単なテストで、「最低でも二人の女性が登場するかどうか」「その女性同士の間に会話があるかどうか」「その会話の中に、男性について以外の話題が出て来るかどうか」が問われます。シンプルなやり方で作品のジェンダーバイアス(性的偏見)を計ることのできるテストですが、「エイリアン」は三項目すべてをパスしています。脚本時点で男性を想定していた主人公を女性にしたことで、そのような結果が生まれたのかもしれませんが、映画製作の人たちも「エイリアン」に倣って、主人公の性別を反対にしてみる…というの試みをもっとやってみる価値はありそうです。 ね、ベンキョウになるでしょ。まあ、映画ファン相手にラジオのようなマスメディアでしゃべるためには、いろんな意味で、「広さと深さ「」、同時に「まとまり」がないとだめでしょうから、市バスとかで読んでいると、「運転手さん、もうちょっとゆっくり走ってていいよ。」ということになるのです。 今回はディストピア編でしたが、「エイリアン」が何故ディストピア映画なのか、首をひねる人もいらっしゃるかもしれませんね。高橋君の結論はこうでした。人間をある種の「駒」と考え、個人の思惑や生死をないがしろにするるのはディストピア社会の大きな特徴の一つですから、その意味で「エイリアン」は全く伝統的なディストピア映画なのです。 理解していただけましたか?宇宙船ストロモ号の乗組員は全員、まあ、アンドロイドのは別にして、エイリアン捕獲のための撒き餌、すなわち、会社の「駒」でしかなかったって、最後にわかりますね、覚えてますか? この手のはなしのお好きは人はどうぞ。どの解説も、飽きさせないし、おもしろく読みましたよ、ぼくは。ベンキョーになりましたが、すぐ忘れちゃうんですよね。(S)ボタン押してね!にほんブログ村【中古】悪魔が憐れむ歌 暗黒映画入門 /洋泉社/高橋ヨシキ (単行本(ソフトカバー))

2019.10.12

コメント(0)

-

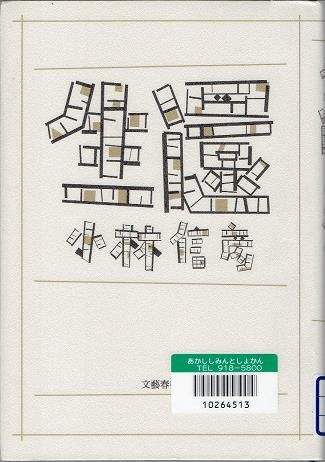

週刊 読書案内 小林信彦「生還」(文藝春秋)

小林信彦「生還」文藝春秋 作家というべきなのか、評論家というべきなのか、はたまた、編集者というべきなのでしょうか。最近では「本音を申せば」(文春文庫)と題して、週刊誌に連載を続けていらっしゃったコラムニスト小林信彦さんが脳梗塞で入院、退院後、リハビリ中に、二度の大腿骨骨折から「生還」されました。年齢的にも、ほとんど再起不能といっていいくらいの「大事(おおごと)」なのですが、その闘病記を「生還」(文藝春秋)で読むことができます。 本書を、偶然手に取って読み終えたぼくは、ただ、ただ、拍手!拍手! 今、三十代くらいの人が、ボクのこの喜び方をお読みになれば、「何をそんな?」と思われるかしれませんね。でもね、今、六十歳を過ぎたくらいの人たちの中で、二十代に「映画」とか「お笑い」とかに興味を持った人たちは、みんなこの人にお世話になったんじゃないでしょうか。 晶文社から、中原弓彦の名で出ていた「日本の喜劇人」と「世界の喜劇人」という二冊は、当時すでに幻の名著と呼ばれていましたが、ようするにぼくには映画の教科書でした。古本屋で探して手に入れて読んだのですね。まあ、今となっては何も覚えていないようなことなのですが、当時はバイブルだったわけです。 さて、「生還」ですね。自宅の一階和室で倒れた後、救急車でM病院に運ばれた後あたりで記憶が亡くなっている。 これが、思いもかけない出来事の始まりだったようです。海の上に無数のヨットがいるようである。高いところからそれらを見ているようで、無数の波が立っている。ボンヤリ見ている分には気持のよい長め、と言えるかもしれない。総ては、天井の眺めなことがわかってくる。天井には無数の模様がある。 目覚めた彼が見た世界。このシーンが実にリアルなんです。近親や知人に、同様の体験をされた人がいらっしゃたら聞いてみてください。ベッドの天井のこのシーンが「生還」の第一歩のシーンだとおっしゃるかたがたくさんいらっしゃると思います。 彼は、どんどん「生還」してゆきます。記述が、少し飛ぶ感じのところがありますが、それはそれでリアルですね。 今回は五十何年ぶりの入院なので、ほとんど初めてのような気分で、まわりを見回していた。だから、〈ダンケさん〉のことだの、戦争中の歌をうたおうといって高木東六作曲の「空の神兵」をうたったこと(恥ずかしくて大きな声を出せなかった)など、食堂だけに限っても色々な観察をした。私に歌を強制した背の高い老人は戦中派だろうと思うが、いつも、(若者はあの戦争のことを忘れているにちがいない)と思って、苛々ているように見えた。まだこういう人がいるのか、と私は感じていた。去年の一月から二月、私の入院前に鈴木清順監督が九十代で亡くなっていた。私はこの人にあったことがあるが、戦時中に出た黒澤明、木下恵介、吉村公三郎の三人の名をあげて、誰が好きか、とどうでもいいことを訊いた。清順さんは「吉村公三郎です」と松竹のモダニストらしい返事をした。モダニストだけれども、清順さんは大川の向こうの生まれらしく、つまりはあちら風であった。それでなければ「ツィゴイネルワイゼン」で大谷直子の指の粋を、ああいうふうに協調できるものではない。 こういう、話をまだまだ書いていただきたい。そう思うのは、ぼくだけでしょうか? 高校を出て、専門学校(三年)を出ただけ、ここで働いているという彼女は、この春、就職したばかりという二十一、二歳のひとだった。リハビリは人間同士の〈ウマが合う〉ことが大切だと、この人に教えられた。 腹を立てながら、学んだりしている。ここにも小林信彦がいますね。 長い戦後を私は夢中で走ってきた。そして立ち止まったいま、友人たちを想いかえすと、ほとんど、亡くなっている。最近、知名人の死を新聞で知ると、みな、私よりも年下であった。 八十五年の人生は、主として荒涼たる眺めの続きであったが、楽しいこともあった。ただ、その最後に、脳梗塞を起点とする生活が待っているとは知らなかった。この悪魔につかまったら終わりである。それがどのようなものか、しつこく書き記したつもりだが。 とにかく、生きていても、死んだときと同じような状態になってしまう。 呼吸はしているのに、息を引き取った後のような、世の中の音がすべて消えてしまったような感覚は独特である。 そして、首が外れる。クルクル回るので、目がチカチカする。窓からは赤い光、青い光が入ってくる。 これが、八十歳を過ぎて「生還」した人のリアルです。「首が外れる」って何でしょう。小林信彦が書くと、本当はリアルなことが、シュールに見え始める。「生還」を書く予定は、まだ最初の退院もする前に、出来ていたと言えなくもない。このころには、私の発想、感じ方がおかしくなっていた。他人の表現を借りれば、〈足が地面から数センチ浮いている〉ということだろうか。 いかがでしょう、すっかり小林信彦ですね。彼は「生還」しました。めでたい、実にめでたい。 今回の「案内」はこれで終ります。 ぼくは彼の生還を祝って、この夏、日本橋という所を徘徊してきました。想像していた以上に、観光地でしたが、ぼくがとぼとぼしたところは、ちょっとドブ臭い下町でした。まあ、それがうれしかったわけですが(S)。ボタン押してね!にほんブログ村【中古】 世界の喜劇人 / 小林 信彦 / 新潮社 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】【中古】 おかしな男渥美清 / 小林 信彦 / 新潮社 [文庫]【宅配便出荷】

2019.09.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 井上光晴「明日 一九四五年八月八日長崎」(集英社文庫)

井上光晴「明日 一九四五年八月八日長崎」(集英社文庫) 一九四五年八月九日、午前十一時二分。 この小説のなかに、この時刻が出てくるわけではありません。 空襲が続く戦火の中でとり行われる結婚式をめぐる苦労話や、並べられた祝いの膳のご馳走や、召集を免れている花婿をめぐるやっかみ半分の世間話。空襲警報で中断した披露宴。友人の式に参列しながら、式のあいだじゅう、音信を絶った恋人と妊娠三か月の我が身に思い悩む看護婦。 戦争未亡人との関係を指弾された青年の失踪。後輩の行方を気に掛ける市電運転手と、その妻とのささやかな約束。 何が配給されているのかも知らず、品切れになっていることにも気づかない行列の珍妙な大騒ぎ。 産気づいた花嫁の姉と、そこに駆けつける産婆。庭に紛れ込んでくる小さな子供のあどけない声。 二人になった新郎新婦の初夜の誓い。 そのどれもが話の途中で終っています。彼らはその後どうなって、どうするのか、すべて明日、夜が明けてからのことなです。 夜明け前に、ただ一つだけ、結果が出た時刻が記してありました。新しい命がこの世に生まれ出た瞬間です。 突然、終わった。すべてが消えた。声にならない私の息は母の息と重なる。その時、鋭く空気を顫わせてひとつの叫びが湧いた。生まれたのだ。私はいま産み終えたのだ。はじめて耳にする声のなんと美しいこと。声は力強く放たれ、それから次第に甘い響きに変わっていく。「よかった、ツル子」母の手が私の腕を掴む。その手はとても熱い。「お手柄ですばい。」と、産婆さんがいう。「坊ちゃんですたい。どうですか。」「男ん子よ、ツル子。よかった。・・・・」「四時十七分やったですよ」産婆さんはいう。八月九日、四時十七分。私の子供がここにいる。 ここに初めて具体的に記された日時が出てきました。花嫁の姉、ツル子が男の子を出産した時刻です。 ここまで読んで、この小説の一つ一つのエピソードの「底が抜けている」、その理由に気付かない人はいないだろうと思います。 作家が、この作品で描いているのは八月九日の「昨日」の世界です。 人々の些細な争いや、喜び、どこにでもありそうな言葉のやり取り。無残な戦場のうわさや、不条理に対する嘆き、人目を忍んだ勝手、勝手な行動。生きるためのずるさや、なにげない親しみについての丁寧な描写が、かえって読み手に異様な空虚を感じさせるこんな小説はそうあるものではないと思いました。 井上光晴にこんな作品がることをぼくは知りませんでした。ぼくにとって彼は「ガダルカナル戦詩集」や「地の群れ」で印象深い作家でしたたが、今では娘で、作家の井上荒野の方が有名かもしれない人でしょう。忘れられていく作家なのかもしれません。 ぼくは知らなかったのですが、この小説は黒井和男監督によって、「TOMORROW 明日」という題名で映画化されているそうです。子どもを産むツル子を桃井かおりが演じているそうですが、ぼくは、偶然その資料をどこかで読んで、この小説を知りました。 核武装などという、物騒な言葉がタブーであることの意味が忘れられつつある現在、思い出してもいい作家だと思いました。追記2020・07・29 現実の事件を、読者の前提として描いている作品です。映画の脚本として書かれたのかなあという印象もあります。 読者に「現実」という下敷きを要求する描き方には、小説の作法として「批判」もあり得るでしょう。しかし、今このときというのは、いつだって切り立った断崖に臨む崖っぷちである可能性を思い起こさせるというリアリティはあると思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!ボタン押してね!あちらにいる鬼 [ 井上荒野 ]瀬戸内寂聴と井上光晴の恋ひどい感じ──父・井上光晴【電子書籍】[ 井上荒野 ]全身小説家 [ 井上光晴 ]ドキュメンタリー

2019.08.09

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中島京子「長いお別れ」(文藝春秋)

中島京子「長いお別れ」(文藝春秋) 映画館で、映画「長いお別れ」を見ました。気になったところが何か所かあって、中島京子の原作の小説「長いお別れ」(文藝春秋)を読みました。 原作は「全地球測位システム」から「QOL」まで、八篇の短編を時間の流れに沿って並べた短編集の体裁で作られていました。読めばわかることですが、映画との一番大きな違いは、家族として登場する人物の数でした。映画では娘は二人でした。小説では三人で、上二人か既婚者。主人公の昇平と曜子という老夫婦の孫の数も違います。例えば、アメリカにいる姉娘の子供で、映画でも「長いお別れ」を経験する役どころである少年崇くんは一人っ子ではなく、兄がいて次男であるというふうに。 小説全般について解説し始めると話が長くなりそうなので、ここでは映画を見ていて気にかかったことについてだけ、触れてみます。 映画は山崎努と松原智恵子の老夫婦の快演で、納得したのですが、見終わって、最初に気にかかったのは、遊園地にやってくる、主人公、元中学校長東昇平さんは、何本傘を持っていたのかということでした。 雨模様を気にした彼が、子どもたちと、一緒に出掛けた妻曜子を迎えに行くという記憶に促されて、傘をもった徘徊老人として遊園地にやってくる。ポスターでも山崎さんは傘を持って立っています。 その傘が何本だったのか、まあ、どうでもいいようなものだけれど、妻のぶん、あるいは、自分のぶんは持っていたのだろうか、大人用の傘がどうして一本なのだろうというところが見ながらひっかかったのです。 ところが小説には、遊園地で見知らぬ姉妹に頼まれてメリーゴーランドに乗る話はあるのですが、映画の中にあった「家族のお迎え」という記憶のシンボルである傘の話は出てこない。このエピソードは小説にはありませんでした。あらら。 映画を作った人は、このエピソードで、認知症の老人と、その介護家族の間にある心のありさまの、お互い様というか、相互性ということを描くことで、「家族の愛」の物語を作り出そうという工夫をしたようですね。 それでは、小説はと考えると、次に気にかかった、次女の蒼井優と山崎努の縁側での会話のシーンにヒントがありました。「お父さん、私、またダメになった」 「そう、くりまるなよ」 「でも、くりまるよ!」 「そうかあ?」 「くりまっちゃうよ。震災のあとで、みんな、家族のきずなが大事とか、つながりたいとか、そういうふうになってるんだもん。」 この会話は映画の中で、見ている人みんなの記憶に残るシーンだと思うのですが、小説ではこうなっています。電話機を取るなり、昇平はやや興奮気味に話す。 「おほらのゆうこうが、そっちであれして、こう、うわーっと、二階にさ、こっとるというか、なんよというか、その、そもろるようなことが、あるだろう?」 芙美はあまりのわけのわからなさに、どうしていいかわからなかった。しかし、論理的に対応する必要も感じなかったし、そもそも気力がなかったので、しばらく絶句したのちに、 「あるね」 と答えた。 ふーん、と、どこか満足げな鼻息が聞こえてきた。 「すふぁっと、すふぁっと、といったかなあ、あれはゆみかいのときだね、うーっとあびてらのかんじが、そういう、あれだ、いくまっと。いくまっとじゃない、なんだっけ、なんと言った、あれは?」(「つながらないものたち」) きりがないからやめるが、電話の向こうの認知症の父と、何度目かの失恋で心が折れている娘の、上記のような、なんというか、壮絶な会話があって、映画のシーンの「くりまる」が出てきます。 そして、そのあとこうなります。「来ないよ。連絡なんて」 「ああ?」 「来るわけない。だって、向こうはもともと」 「そりゃなあ、ゆーっとするんだな」 つながらないはずの「ことば」が父と娘をつないでゆくのです。ただ、大事なことは、ここにあるのは世界と「つながれない」父と娘の「孤独」を「ユーモア」というべき言葉のやり取りで重ね合わせた、実に小説的な表現だということです。「家族の愛」というステロタイプには回収しきれない「ことば」の作り出す「世界」を描こうとする作家の意志のようなものを感じさせる描写で、この小説の白眉というべき部分だとボクは思いました。 映画が「くりまる」と「ゆーっとする」という印象的な二つの言葉を、遠くを見ながら口にする昇平と、それを「ことば」として受け取る娘を映し出すことで、解釈を観客にゆだねているのは、映画という方法にとして俊逸な演出だったのではないでしょうか。 さて、もうひとつ気にかかっていた「このごろね、いろんなことが遠いんだよ」という言葉についてはどうだったでしょう。 小説から引用してみます。映画ではどうだったかよくわからないのですが、小説では小学校三年生だった孫の崇が、久しぶりに帰国して祖父と会うシーンで出てくるセリフです。崇は反芻するように続けた。 「言ってることが、言いたいことと違っちゃってるけど、考えてることはあるんだよね。ねえ、おじいちゃん・考えてることはあるんだよね?」 「うん?」 昇平は体育座りする小三をちらりと見ると、また、庭に目を戻して言った。 「このごろね、いろんなことが遠いんだよ」 「遠いって?」 「いろんなことがね。あんたたちやなんかもさ」(「おうちへ帰ろう」) この会話は、それから7年後、アメリカで中学3年生になった崇が、所謂、不登校の生徒として校長室で校長先生と面談しているシーンへとつながって、こう書き継がれていきます。 祖父の死を知った直後の出来事なのですが、この場面は映画のラストシーンでもあります。「祖父が死にました」 男の子は突然そう言った。グラント校長は話すのをやめて、静かにタカシを見つめた。 「いつ」「おとといの朝でした」「そうか。おいくつだったね」 「八十とか、そのくらい」 「そうか。ぼくの父といくらも違わない。どうか、心からのお悔やみを受け入れてほしい。ご病気だったの?苦しんだんだろうか」 「ずっと病気でした。ええと、いろんなことを忘れる病気で」 「認知症か」 「なに?」 「認知症っていうんだ。ぼくの祖母もそうだった。」 「十年前に、友達の集まりに行こうとして場所がわからなくなったのが最初だって、おばあちゃんはよく言ってます」 「十年か。長いね。長いお別れだね」 「何?」 「長いお別れって呼ぶんだよ。その病気をね。少しずつ記憶をなくして、ゆっくりゆっくり遠ざかっていくから」(「QOL」) 七年前に、自分がどこにいるのかわからなくなった、「元中学校長」の祖父が、幼い孫に対して「いろんなことが遠い」と語ったセリフは、「校長先生」によって、「いろんなことが遠く」、人生の行方を見失いそうになっている「中学生」に語り掛けられる「ことば」として、いわば、謎解きされます。 作家はここでも、このセリフの「ことば」を、それぞれの登場人物に重ね合わせて使っているように見えます。その上で、作品を「長いお別れ」と題したことも、説明されるわけです。そして小説はここで終わりを迎えます。 映画は、このラストシーンで、少年の未来にかすかではあるけれど、光を与えようとした作家の意図をうまく表していたとは思えませんでした。 監督が描いたのは、葬儀を終えて居間でくつろぐ妻と娘たちの姿だったのですが、小説はこのシーンを描いていません。 作家と監督との間で描きたいことが、微妙にすれ違っていたんだと小説を読み終えて感じました。どちらが、どうということではありません。「いろんなことが遠い」ということは認知症の老人にだけやってくるわけではありません。ただ、ぼくとしては映画の終わらせ方に少々疑問を感じたということでした。 映画「長いお別れ」の感想は、この題名をクリックしてみてください。にほんブログ村にほんブログ村小さいおうち (文春文庫) [ 中島 京子 ]これで評判になったんですよね。のろのろ歩け (文春文庫) [ 中島 京子 ]読んだことありません。失礼!

2019.06.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 綿井健陽「リトルバーズ- 戦火のバグダッドから」(晶文社)

綿井健陽「リトルバーズ- 戦火のバグダッドから」(晶文社) 2019年の春、どういう偶然なのか「イラク戦争」の内幕暴露映画を3本続けてみた。「記者たち」という映画を見たのは偶然だったが、見終えてみると、ぼくの中の何かに火がついた感じで、「バイス」、「バグダッドスキャンダル」と見ながら、思い出した。 綿井健陽のドキュメンタリー・ブック「リトルバーズ」 今から15年前、2004年のことだが、当時の高校生向けの「読書案内」でぼくはこんなふうに書いている。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 先日、体育館で観た『リトルバーズ』の監督、いや、報道記者といった方がいいのかもしれないが、綿井健陽について、朝日新聞が夕刊で連載している『ニッポン人脈記』のなかに紹介を見つけたのでココに載せてみます。 イラク戦争のさなか、幼い三人きょうだいが空爆で死んだ。その墓標に誰かが書いた「お父さん泣かないで。私たちは天国で鳥になりました」切ない言葉が、フリーのビデオジャーナリスト綿井健陽(わたい・たけはる)(33)の胸を突いた。 綿井は、2003年の開戦後1年半にわたってイラクを取材。膨大な映像から今年4月、戦火の中の家族を描くドキュメンタリー映画を作った。 題名は墓標から「リトル・バーズ(小さな鳥たち)」とした。 泣くのはいつも弱い者。そんな、戦争への怒りを込める。 開戦が不可避になっていた2003年3月11日未明、撤退を始めた日本の新聞、テレビと入れ替わるように、綿井は陸路バグダッドを目指した。 「爆弾を落とされる側」から報告したかった。 紛争地報道で実績はある。だが、いつにない不安に身を硬くしていた。バグダッドは真っ先に空爆の標的になるだろう。市街戦も予想された。 「無謀だろうか」揺れる綿井を、ベトナム戦争報道で名をはせた新聞記者の言葉が支えた。「一国の崩壊に立ち会えれば、記者冥利(みょうり)に尽きる。」 サンケイ新聞の近藤紘一(こんどう・こういち)。 1975年4月30日、南ベトナムの首都サイゴン(現ホーチミン市)が陥落し、戦争が終わる。国外へ逃れる人々で恐慌状態の中、近藤はこの言葉を自分に言い聞かせ、現地からニュースを打電し続けた。綿井が3歳のときだ。 「【四月二十八日夕 サイゴン発】クレジットを打ったあと、しぜんに文章がでた。『サイゴンはいま、音をたてて崩壊しつつある。つい二ヶ月、いや一ヶ月前まではっきりと存在し、機能していた一つの国が、いま地図から姿を消そうとしている……』」(「サイゴンから来た妻と娘」=文芸春秋刊=から) 近藤はサイゴン特派員時代、ベトナム人と再婚し、妻の実家に転がり込んだ。妻も再婚で11歳の娘がいた。市場に近い下町での暮らしが、記事に「人のにおい」を吹き込んだ。妻子を連れて帰国、「サイゴンから来た妻と娘」で大宅壮一ノンフィクション賞を受けた。だが、86年に45歳で早世する。 綿井は長じて、戦争と人間を活写した近藤のルポに感銘を受ける。インドシナも訪ね、ジャーナリズムの世界に導かれていった。 2003年3月20日未明。米軍の空爆で戦争は始まった。米地上軍がバグダッドに迫る。市内から警官が消えた。制服を脱いで一般市民にまぎれたのだ。大統領宮殿が制圧された4月7日、綿井は中心街の広場から日本のテレビに向けて中継リポートをした。「フセイン政権がいま、音をたてて崩壊しつつあります」ここ一番の場面で使ったのは、28年前の近藤の言葉だった。 開戦時、バグダッドには約20人の日本人フリーランスがいた。綿井と同じホテルに村田信一(むらた・しんいち)(41)がいた。炎上する大統領宮殿に向けてシャッターを切った。元自衛官。最前線で銃撃戦を撮るのが生きがいだった。いつしか「撃った撃たれたは戦争の一部」だと気づく。銃後にも膨大な光景があるのだ、と。 村田の脱帽する一枚が、米UPI通信の酒井淑夫(さかいとしお)(99年没)がベトナムで撮った「より良きころの夢」だ。酒井は繊細だった。「無残な死体や、瀕死(ひんし)の負傷者がどうしても写せない」と悩んだ。一歩引いた目線で本領を発揮する。砲撃のやんだ雨期の戦場、つかの間の眠りに安らぐ米兵の写真は、68年にジャーナリズム界最高とされるピュリツァー賞を受賞した。ベトナム戦争が終わって30年。「泥と炎」と形容された戦場から、報道写真やドキュメンタリーの多彩な群像が生まれ出た。(ニッポン人脈記・2004・朝日新聞) ジャーナリストはその現場に何故行くのか、という問いにはいろいろな答があるでしょう。しかし彼らがそこでしか写す事のできない映像や写真、あるいは、そこで実際に見て書かれた記事や打電された電文の中で真実を伝えようとしてきたことは共通しているに違いないと思います。 『リトルバーズ』というフィルムを構成している映像は、文字通り命がけの現場で撮られたものです。『あなたはここに何をしに来たんだ。』という、破れかぶれな質問をアメリカ兵にぶつけるカメラマンの発言には、ミサイルが撃ち込まれた現場に一緒にいて、そこにいる人たちの姿をを見てしまった人間のこらえきれない怒りを感じたのは、ぼくだけではないと思います。 歴史の現場での真実を求める情熱、崩壊する国家の姿を報道するというヒロイズム。それだけではこのこの発言は生まれないし、この映画もできなかったのではないでしょうか。 ぼく達の前に差し出されたあの映画は『どうしてこんなことを』という怒りと哀しみを表現しているとボクは思いました。それは、社会が報道に求めているとされる客観的事実性を超えた、主情的、主観的な問いかけとして迫ってきました。 「正義のミサイルが他でもないこの子供たちの上に撃ち込まれたことをどう考えますか?」 戦争という現場を向こう側から見てしまったに違いないカメラマン綿井健陽が、そう問いかける厳しさをぼくは受け取りました。そして、あなたに問かけたいと思いました。「あなたはどう考えますか」 アメリカから戦車に乗ってやってきたあなた。 異国の食事に驚いて笑顔をふりまいている自衛官のあなた。 学校の体育館でこのフィルムを見ているあなた。 TVが戦争を実況中継し、ミサイルの軌跡を打ち上げ花火のように眺めるようになった現在、ミサイルが破壊するものがなんであるのか、想像力の真価が問われているのではないでしょうか。 あのフィルムのブック版として出版されたのが、この「リトルバーズ-戦火のバグダッドから」(晶文社)です。 本の中でも、戦場の哀しい家族や少女の瞳が印象的です。綿井がいのちがけで写真にとらなければ、我々はこの表情を見ることができないのです。もちろん、見て何を考え、何をするのか。我々自身の問題です。 ページを繰るたびに少女の眸は問いかけてきます。「あなたはどう考えますか?」 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 脅しのような問題提起をしながら、ぼく自身が何をしたのか。その後の暮らしを振り返ると、ほとんど批判を免れない体たらくです。しかし、あの「アルカイダ=ビン・ラディン」ウォンテッドに始まる「イラク侵攻」騒ぎが、当時の高校生たちにとって「海の向こうで戦争が始まる」他人事だったことにいら立ちながらの案内でしが、自分自身の中にも何かをため込んでいたようです。 「イラク侵攻」ペテンシリーズ第4弾は、思い出の「リトル・バーズ」でした。週刊 読書案内 綿井健陽「リトルバーズ 戦火のバグダッドから」(晶文社)2019-no22-233 発行所 The astigmatic bear`s lonely heart club 発行日 2019/04/30追記2020・02・06「イラク侵攻」ペテン師シリーズ第1弾「記者たち」・第2弾「バイス」・第3弾「バグダッド・スキャンダル」はタイトルをクリックしてみてください。ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村

2019.04.30

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1