読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」] カテゴリの記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

週刊 読書案内 荒勝俊「日本狛犬大全」(さくら舎)

荒勝俊「日本狛犬大全」(さくら舎) 徘徊暮らしを始めて7年ほどたちました。自宅を出るときはホンダのスーパーカブです。で、最寄りの駅の駐輪場に止めて電車に乗ります。JRの神戸線です。いや、本当は山陽本線と呼ぶのが正しいのかもしれませんね。垂水駅から電車で出発です。で、まあ、気が向いたところ降りて歩き始めます。元町駅あたりで降りて、映画館を目指して、というのが一番普通のパターンです。 で、最寄りの駅から歩き始めて、小さな神社の境内とか小さな公園、JRの高架下、時には道端とかで座っておにぎりとかを食べたりタバコを吸ったりします。もちろん、お茶は自宅から持参したペットボトルが必須です。寒くなると保温水筒にコーヒーがある場合もあります。 徘徊ですから、道端も、格別、苦にすることはありません。神社に立ち寄る時には、まあ公園とかでもですが、写真を撮ることがあります。神社の場合の場合の被写体はたいてい狛犬です。 あの、狛犬に共通した、「やる気」があるようで、実は「やる気」が固まってしまっているように見える、まあ、たいがい石ですから固まって当然なのですが、なりというか、風情が好きなんです。 で、市民図書館の新入荷の棚にこんな本を見つけました。「日本狛犬大全」(さくら舎)です。狛犬の図鑑です。世の中には狛犬が好きな人がいるのですね。著者の荒勝俊という人は、早稲田の理系、バイオなんちゃらの教授らしいのですが、まあ、すきがこうじてということだと思いますが、すでに、同じさくら舎というところから「江戸狛犬図鑑」という、文字通り図鑑を出版されているようです。ほとんど研究者です(笑)。 ページを繰ると、狛犬の解説があって、北は北海道から南は沖縄まで狛犬の所在神社、写真、および解説です。 何が面白いといって、みんな違う顔なのです。狛犬といえば、一応、対で座っていて、それぞれが「阿」と「吽」という口の形をしているものだと思っていました、そうと決まったわけでもなさそうです。動作には、型はあるようですが、一匹というか一頭というか、それぞれの個性が溢れていて写真を見ているだけで笑えます。 適当に開いたこのページは山梨県です。見にくいかもしれませんが、かなりユニークというか、個性があるというかですね。山梨とか長野の狛犬は、この図鑑を見る限りやる気のかたまり方に独特の愛嬌があって、とりあえず、一度お出会いしたい! という気になりますね。こういうのが近所にいると思うと、徘徊も精が出ますよね(笑)。 ちなみにこちらが兵庫県です。何と地元の海神社の子連れ狛犬が出ています。もちろん、知っていますが、チョット嬉しいですね。 とりあえず、神戸市内の狛犬探索徘徊を始めるしかありませんね。東灘から西区まで、ウロウロして、どれくらいの狛犬さんと出会えるんでしょうね。そういえば、北区もありますよね。そう考えると、神戸市は広いですね(笑)。まあ、そうはいいながら、そのうち狛犬写真帳かなんかを、このブログに載せ始めるかもですよ。がんばります!(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.11.20

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書) 今回の案内は音楽学者、岡田暁生の「音楽の聴き方」(中公新書)です。下に目次を貼りましたが、この本自体は、ボクのような、まあ、ただ、ただ、ボンヤリ聴いてきて、演奏者の名前もすぐ忘れるし、演奏形式や楽器についても関心が深まるわけではなくて、「好き」とか「イイネ」とかで過ごしてきたタイプの人をわかった気にさせてくれる入門書 ですね(笑)。 スラスラ読めて、ちょっと賢くなった気がして楽しい本です。もっとも、彼が「フルトヴェングラー指揮、ウィーン・フィルのブルックナーの第八交響曲」が「本当に素晴らしかった。」とおわりにで書いていらっしゃることが、本当にわかったかどうか、まあ、怪しいのですけどね。 で、なぜ「案内」か? というと、最近、映画を見るとか、まあ、小説を読むとかでもそうなのですが、自分が、なにをおもしろがっているのかよくわからないことがよくあって、にもかかわらず、他の人に「おもしろかったですか?」とか、「何処がいいですか」とか問われると、困惑というか、自己嫌悪というかに落ち込む経験を繰り返していて、ちょっと、イラついた日々を過ごしていたのですが、偶然手に取ったこの本のこういう所に、「うん、そうだよな」 という感じで、ちょっと落ち着いたので「案内」という次第です。 芸術の嗜好についての議論において、本来それは「蓼食う虫も好き好き」の「たかだか芸術談義」でしかないはずなのに、なぜ私たちはしばしばかくも憤激したり傷ついたりするのかを、パイヤール(フランスの文学理論家)は次のように説明する。「われわれが何年もかけて築き上げてきた、われわれの大切な書物を秘蔵する〈内なる図書館〉は、会話の各瞬間において、他人の〈内なる図書館〉と関係をもつ。そしてこの関係は摩擦と衝突の危険を孕んでいる。というのも、われわれはたんに〈内なる図書館〉を内部に宿しているだけではないからである。(中略)われわれの〈内なる図書館〉の本を中傷するような発言は、われわれを最も深い部分において傷つけるのである」(「読んでいない本について堂々と語る方法」(筑摩書房)P96) まあ、ボクの気を鎮めてくれたのは、この一節なので、ここまででいいのですが、これを著者がも一度まとめていますから、それも引用します。 これまでどういう本(音楽)に囲まれてきたか。どのような価値観をそこから 植えつけられてきたか。それについて、どういう人々から、どういうことを吹き込まれてきたか。一見生得的とも見える「相性」は、実は人の「内なる図書館」の履歴によって規定されている。それはいまや自分の身体生理の一部となっているところの、私たちがその中で育ってきた環境そのものなのだ。だからこそ芸術談義における相性の問題は、時として互いの皮膚を傷つけるような摩擦を引き起こしもするし、反対にそれがぴったり合った時は、あんなにも嬉のだろう。での人たかが相性、されど相性。「相性の良し悪し」は、私たち一人一人のこれまでの人生そのものにかかわってくる問題だとも言えよう。芸術鑑賞の下部構造はこういうものによって規定されている。「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言いあててみせよう。」とはブリア・サラヴァン「美味礼賛」の中の有名な一節だが、音楽についても同じことが当てはまるはずである。」(P13~14 ) 第1章のこのあたりで、芸術鑑賞における、「すきずきの」の固有性 とでもいうことについて書いていらっしゃるのですが、まあ、いってしまえばありきたりな一般論です。なのですが、スラスラ読める文章作法というか、ちょっとおもしろい逸話や、個人的体験の挿入がお上手で、あきずに読めていいです(笑)。 そもそもは10年前の本で、ボクもそのころ読んだんですけどね。 ああ、岡田暁生という人は1960年生まれで、京大の人文研の先生ですね。「オペラの運命(中公新書・サントリー学芸賞)、「ピアニストになりたい!」(春秋社・芸術選奨文部科学大臣新人賞)、最近では、ちくまプリマ―新書の よみがえる天才シリーズで「モーツァルト」とか、素人向けにいい人みたいですね(笑)。 目次、あげておきますね。目次はじめに第1章 音楽と共鳴するとき―「内なる図書館」を作る第2章 音楽を語る言葉を探す―神学修辞から「わざ言語」へ第3章 音楽を読む―言語としての音楽第4章 音楽はポータブルか?―複文化の中で音楽を聴く第5章 アマチュアの権利―してみなければ分からないおわりに文献ガイド まあ、お暇な方、いかが?ですね(笑) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2024.05.28

コメント(0)

-

週刊 読書案内 金子信久「長沢蘆雪 かわいいを描くこと」(東京美術)

金子信久「長沢蘆雪 かわいいを描くこと」(東京美術) 明石の市民図書館の新入荷の棚に並んでいました。「おっ、蘆雪!」 まあ、そんな感じで手に取りました。金子信久という美術館にお勤めらしい方の「長沢蘆雪 かわいいを描くこと」(東京美術)という、大判の美術書(?)です。表紙からして「かわいい」でしょ(笑)。 長沢蘆雪という人は「かわいい」で人気なのだそうです。ページを繰ると、江戸のかわいいがあふれていました。 まあ、ボクにとっての江戸絵画との出会いは、この長沢蘆雪に限らずなのですが、40代の終わりごろだったでしょうか、橋本治の「ひらがな日本美術史(全7巻)」(新潮社)という、まあ、ものすごく面白い美術全集との出会いが始まりました。 その後、辻惟雄という、これまた、ものすごいセンスの人の「奇想の系譜」(ちくま学芸文庫)、「奇想の図譜」(ちくま学芸文庫)に夢中になり、ちょうどいい具合に職場の図書館の蔵書整理係だったこともあって、誰も来ない図書館で、そのころ出たばかりの「日本美術の歴史」(東京大学出版会)という新しい入門書の記述と、書庫でほこりをかぶっていた古い美術全集の1ページ、1ページの埃を拭いながら照らし合わせたりして、まあ、本人はそれなりに勉強しているつもりで面白がっていたのですが、定年退職がゴールで、図書館の住人でなくなったことが淋しかったこともあって、日本美術史総覧、完走、ゴールしたことに満足して、すっかり忘れていました(笑)。 まあ、そんなわけで、ようするに、実物、本物の絵なんて見たことはほとんどないのです。だから、面白がることはあるのですが、感動がないんですね(笑)。いかにも、参考書風の知識ばかり振りましたがる、安物の教員根性の興味なのですが、それでも、好きなのは好きなのでしょうね、図書館の新刊の棚に「長沢蘆雪」の名前と、彼の独特の子犬を見つけると、思わず手に取ることになるのでした(笑)。 長沢蘆雪という人は円山応挙のお弟子さんです。曽我蕭白という、これまた、奇想で評判の絵描きさんがいますが、ほぼ同時代の人といっていいでしょうね。有名なのは、和歌山県の串本にあるらしい無量寺というお寺にある「虎図」とかです。 この絵ですが、素人目にも絵に愛嬌があるんですね。辻惟雄が「奇想の系譜」で彼のことを「鳥獣悪戯―長沢蘆雪」と章立てして解説・紹介しています。そのななかで、この虎の絵についてこんなふうに書いています。 獲物に襲いかかろうとする虎の全身が、襖三面いっぱいの大きさにクローズアップされ、見る人をたまげさせる。少なくとも、こうした表現は、従来の動物画には類を見ない型破りなもので、師応挙の目から離れた蘆雪の開放感の所産ともいえるだろう。ただ気になるのは、この虎が、猛獣らしい凄みをさっぱり欠いていて、むしろ猫を思わせる無邪気さが感じられる点である。(P196)」 ねっ、ちょっと笑えるでしょ。「皮肉な蘆雪が胸中ひそかに戯気を描いて巨大な猫を描いたのではないか」 という山川武という人の説を同意しながら付け加えられていますから、決してバカにしているわけではありません。「鳥獣悪戯」と評している所以ですね。 まあ、そういうわけで、長沢蘆雪の持ち味の特徴は悪戯=いたずら、そして、かわいさなわけですが、ボクが図書館で見つけた金子信久「長沢蘆雪 かわいいを描くこと」(東京美術)は、そのかわいさに目をつけて編集されています。 「かわいい」というコンセプトで編集、紹介、解説しているところがミソですが、たとえば、上の写真「唐子図」のような子どもといい、表紙の子犬といい、まあ、虎といい、可愛さ花も並ではありません。楽しい本でしたよ。若い人が、このあたりから江戸の絵画、ひいては日本美術に興味をお持ちになるのもありだなあと、まあ、そんな気持ちで案内しました。 ちなみに、上の引用で貼った写真は辻惟雄「日本美術の歴史」と「奇想の系譜」からのコピーです。「かわいいを描く」にも所収されていますが、もっと美しい写真です。あしからず(笑)。

2023.10.24

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岩合光昭「生きもののおきて」(ちくまプリマーブックス)

岩合光昭「生きもののおきて」(ちくまプリマーブックス133) 岩合光昭の「虎」という写真集がおもしろくて、新たに図書館で借りだしてきたのが「生きもののおきて」(ちくまプリマ―ブックス133)でした。ちくまプリマ―ブックスというシリーズは2004年くらいだったでしょうか、ちくまプリマ―新書というシリーズの発刊とともに終刊になりましたが、もともとはちくま少年図書館というシリーズが1986年に100巻で終刊したのを受け継いでいて、中学校とか高校の図書館の棚には必ず並んでいたのですが、さて、今はどうのでしょうね。 高校生・中学生に任せておくのは惜しい内容の本がずらりとありましたが、今回は1999年に発行された、写真家岩合光昭の写真エッセイ(?)です。 古びた本ですが、ページを開くとこんな言葉に出合います。 ぼくは一九八二年八月から一九八四年三月までの一年半、家族(妻と当時四歳の娘)とともに、タンザニアのセレンゲティ国立公園に滞在した。そこは、日本人が抱くサバンナのイメージの、原風景のようなところだろうか。「セレンゲティ」とはマサイ族の言葉で「果てしなく続く平原」。(P7) で、ページを繰るとこの風景でした。サバンナでは、あなたの視力が試される。 」読み終えて、この写真のページを広げて、キャプションを読み直しながら、本書を通じて、若き日の岩合光昭というカメラマンが「見ること」、「写すこと」によって育ててきた「視力」とは何か、「見る」とは何かという問いを、繰り返し問いかけ続けていたのだとようやく気付きました。 たくさんの面白いエピソードが記されていますが、まず思い浮かんでくるのがこの一節でした。 娘が小学校三年の時、オーストラリア・カンガルー島の牧場で九か月ほど住んだ。そのとき、ヒツジが日がな一日草を食んでいるので、ぼくは彼女に「ヒツジさんて、なに考えてるんだろうね」と尋ねた。すると娘は「草だよ。草しか見てないよ。」確かに動物は食べることしか考えていないに違いない。ぼくは思わず「深いな」と感心してしまった。(P120) で、続けて浮かんだのが、こちらです。 やはり娘が四歳のときのこと、チータがトムソンガゼルの幼獣を襲うのを目撃した。チータは三〇分とかからず、瞬く間にそれを食べて、後には骨と皮だけが、まるで抜け殻のように残った。ぼくは車を降りて、娘に「ほら、皮だけだよ。コムソンガゼルのお母さん、まだあそこで見てるよ。かわいそうだね。」彼女は「かわいそうだね。でもまた産みゃいいさ。」 ぼくは目が点になった。 そうか、また産みゃいいのか・・・・(P88) 本書の最後の見開き写真です。草原のトムソンガゼルの母子でしょうか?セレンゲティは滅びず。 幼いお嬢さんの言葉に驚く、見ることのプロ!カメラマンの岩合光昭の様子が、とても印象的で、納得でした。アフリカの野生動物やオーストラリアのヒツジを見ているお嬢さんとお父さんの「見方」の違いが、わかった気になって世界を見ている自分に気づかせてくれます。 生まれたばかりの赤ん坊に見えていた世界を、どんどん失いながら「賢くなっていっている」と思い込んで、結局、「見たいもの」や「わかること」しか見ることができない、ジコ満足の「愚か者」に自分がなっていることに、「そういえば・・・」、という思い当たる節があれこれあります。 写真家岩合光昭の「猫の写真」の面白さの理由の一つは、どうもこの辺りにあるようですね。ナルホド!ナルホド!

2023.07.03

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岩合光昭「虎」(クレヴィス)

岩合光昭「虎」(クレヴィス)虎です! なぜ、今、虎なのかというと、老人二人のトラキチ生活だからです。市民図書館の棚に「虎」が並んでいれば借りてきてしまうわけです。5月の終わりだったか、6月のはじめだったか、埼玉地方の芝生広場でトラ対ライオンの戦いがありましたが、期待むなしくトラの敗北で、それからは鷲とか鷹とか、空中戦を得意とする猛禽をはじめ、バッファローといえば獰猛そうですが、たかが牛にさえ敗れ続けるという、他にすることも、まあ、ないのですがテレビに噛り付いている老人二人には、実に哀しい一か月でした。 そんなある日、市民図書館の新入荷の棚にこの顔が並んでいれば、そりゃあ、あなた、やっぱり借りてくるというものでしょう。 で、ネコでしか知らなかった岩合光昭の、多分、一番新しい写真集「虎」(クレヴィス)です。中の写真は寅年だったらしい1986年にNHKの「インドタイガー」という番組のレポーターをなさったときのもののようです。 ベンガル地方(どのあたりだかよくわかっていませんが)の自然の風景、動物や鳥、たとえばクジャクとか、たち、そして「虎!」です。で、まあ、つくづく感じたのはトラはネコとはチガウ!ということで、この写真集を神棚に飾り(ウソですよ(笑))、ここの所、阪神キャッツ化しているネコ軍団に、思わず念を送りました。トラだ!トラになれ! アホなことを書いていますが、美しい写真集でした。岩合光昭という写真家が岩合徳光という動物写真の草分けのような方のご子息だというようなことも、この写真集で初めて知りました。中にはお父さんがお撮りになった写真もあるようなのですが、どれが、それなのかは、ボクにはわかりませんでした。 岩合光昭自身も70歳を超えて、仕事の整理というか、まとめというかの作業をはじめられたのかなともふと思いましたが、これからもネコで結構ですから、楽しい映像や写真期待していますよ(笑)。

2023.06.21

コメント(0)

-

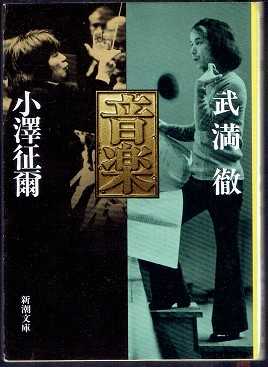

週刊 読書案内 小澤征爾・武満徹「音楽」(新潮文庫) その1

小澤征爾・武満徹「音楽」(新潮文庫)その1 武満徹という音楽家の名前を初めて知ったのは、これがはっきり覚えていますが、高校2年の時です。高校2年に進級した時です。大学を出たばかりの社会科の先生が「倫理社会」の担当になりました。何がきっかけだったかは定かではありませんが、まあ、ナツイタとしか言いようのない懐きかたで、高校の近所だった、その先生の下宿に繰り返し押しかけ、書棚に並んでいる蔵書を物色し、持ち帰るようになったのですが、その時、持ち替えった本の一冊が武満徹の「音、沈黙と測りあえるほどに」(新潮社)でした。 クラッシックとか、現代音楽とか、いう前に、そもそもラジオしかもっていなかった田舎の高校生だったわけで、音楽とは文字通り無縁な16歳が音楽と出会ったのも、その先生のお部屋のステレオ・セットによって、だったわけで、武満徹のたの字も知らなかったにもかかわらず、何故、「音、沈黙と測りあえるほどに」だったのかは、今となっては謎ですが、お借りして読んだことは間違いありません。 その本で小澤征爾、谷川俊太郎、滝口修三、ジョン・ケージ、大江健三郎、安部公房、という人たちの名前を初めて知りました。 今、こうして思い出しながら、つくづく今は便利な時代ですね。高校2年生で名前を覚えた武満徹や小澤征爾、ジョン・ケージの「音」に出合うのは、それから3年後、大学生になって、その先生から、入学のお祝いということで、お使いになっていたステレオ・セットのアンプとスピーカーをいただき、ターン・テーブルを買い足して聴いたのが小澤征爾のチャイコフスキーとポリーニのショパンでした。 武満徹とかジョン・ケージなんてレコードを探すのが、まず、大変でした。二人のレコードは、その方面が得意な友達の下宿で聞いた記憶があります。 それに引き換え、今では「ノヴェンバー・ステップス」であろうが、ジョン・ケージであろうが、ユー・チューブとかをチコっとすれば聴けるわけで、小澤征爾なんて、いつのどんな演奏でもアクセスできます。すごいものです(笑)。 で、まあ、そういう50年前の思い出を呼び起こしてくれたのがこの本でした。 小澤征爾と武満徹の1981年の対談、「音楽」(新潮文庫)です。1935年生まれの小澤征爾46歳、1930年生まれの武満徹、51歳です。文庫本ですが、懐かしい写真がたくさん入っています。目次はこんな感じで、かなり幅が広くて率直な発言が山盛りです。【目次】I音楽との最初の出会いは?受け身の音楽は音楽ではない日本人の耳、西洋人の耳教えることは麻薬的歓びが湧いてくる音楽の聴き方、習い方愛がたりないII北京のブラームスから甘ったれた日本の音楽社会中国音楽の新しい顔芸術家は千人の外交官僕の先生 斎藤秀雄、ミュンシュ、カラヤン最後の演奏会僕の恩師 清瀬保二、ストラヴィンスキー、メシアン土地固有のオーケストラIII同時代の音が聴こえる国家と芸術家「御上の音楽」意識とオペラ座みそ汁とパスポート社会主義国と音楽家二人のゼルキン氏 で、後記 は武満徹、解説を 細野晴臣が書いています。それに加えて、お二人の年譜、 ディスコグラフィがついていますが、さすがにこれは古いですね(笑)。 で、内容ですが、今から40数年前の対談です。世界の音楽シーンに躍り出たお二人が、「日本」という極東の島国から飛び出して、海の向こうで活躍し、海の向こうを直接見た眼で、当時の「島国の音楽シーン」を振り返り見て、忌憚なく語り合っているのが、まずは、絶対的な面白さです。 世界標準という価値観に立った視線が「日本」というローカルを批評する生の言葉が、初めて、日本人の口から聞こえてくるのは、当時は、新鮮な驚きだったと思います。それが、今では当たり前になったといえるかどうか、そこが問題ですが、たぶん言えませんね。 で、そのことに気づかせてくれるのが、この対談を、2023年の、今、読む、一番の価値かもしれません。交通手段であれ、インターネットであれ、海の向こうの世界はすぐそこにあると思い込み、世界標準で生きていると考えたがっているのが現在の日本だと思います。しかし、世界標準の価値観を維持するだけの歴史や社会、文化に対する基本的な常識を、急速に失いつつあるのが、この島国の現実ではないのか、そういう問いをふと浮かべさせてくれる対談でした。 具体的に興味深く読んだところは、その2で、そのうち報告しますね。じゃあ、今日はこれで。バイバイ。

2023.05.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 中川素子「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書)

中川素子「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書) 中川素子という人の「モナ・リザは妊娠中?」(平凡社新書)という本を読みました。なかなか、衝撃的な書名ですが、本書の中には、まあ、今となっては有名な絵ですが、妊娠しているモナ・リザを描いた現代美術なんかも紹介されています。 「出産の美術誌」と副題されているとおり、クリムトの「ダナエ」、中世の受胎告知などの古典的名画にはじまって、たとえば、《女性の身体とは何か—笠原恵実子「PINK#9」》の章などは、子宮口の写真が芸術作品化された現代美術作品の紹介と論考ですが、制作過程を実体験しての著者の感想など、かなり衝撃的な章もあります。 西洋絵画、写真、現代絵画だけではなくて、源氏物語絵巻や葛飾北斎を取り上げているあたりの目配りも達者なものです。 こんな目次です。目次1 黄金の雨の恍惚—グスタフ・クリムト「ダナエ」2 母権制から父権制へ—アテナの誕生3 出産は神が与えた刑罰か—楽園追放後のイヴ4 天使の知らせをどう聞くか—「受胎告知」5 世界で最も多く描かれた赤ん坊—「キリスト降誕図」6 白象の夢から仏陀が生まれた—「托胎霊夢」7 愛欲の空しさをこえるもの—「国宝 源氏物語絵巻・柏木(三)」8 生命としての胎児—レナルト・ニルソンの胎児写真9 産む・産まないは誰が決めるのか—バーバラ・クルーガーのポスター作品10 傷と痛みへの共感—松井冬子「浄相の持続」11 流産を描く—フリーダ・カーロ「ヘンリー・フォード病院」12 大地母神の復活—フェミニズム・アートの諸作品13 女性の身体とは何か—笠原恵実子「PINK#9」14 レオナルド・ダ・ヴィンチは何を産んだのか—森村泰昌「身ごもるモナ・リザ」15 妊婦の美—葛飾北斎「身重の女」16出産という大事業 アステカの女神の出産像17 生と死の連鎖—中嶋興「MY LIFE」/ビル・ヴィオラ「ナント・トリプティック」18 生命誌の謎—工藤不二男「幻郷」 下の引用は、「まえがき」からですが、取り上げられた作品に対する視点が、ほぼ順番に記されています。 美術に表現された妊娠と出産と誕生は、広大な時空間のある一つの地域と時間の中で、誕生がいかにとらえられていたかを示している。命を産み出すことのできる力を持つ女性への畏敬、その力をめぐっての母権制と父権制の闘い、全女性への罰(原罪)与えられた月経と出産、聖なる子も不義なる子もともに持つ無垢な輝き、子宮内の胎児への注目、産むか産まないかを決定するのは自分たちであるという女性たちの闘い、中絶の傷と流産の悲しみ、女性たちが取り戻そうとした大地母神の力、女性自身による女性の肉体への問い、自分自身を身ごもることと文化を身ごもること、妊婦の姿の美しさ、出産の痛みと戦う女神の姿、母から子どもへと連綿と続く命のつながり、一人の誕生の中に見える生物の進化の姿、生命誕生に入り込んできた科学とテクノロジーなどである。 まあ、ぼくのよう、あれこれ関心型の人間には、実に「ベンキョー」になりました。西洋絵画について、「怖い!」とかで流行っている芸術ですが、こういう視点で紹介される芸術作品というのは、見る人間を考えこませますね。 たとえば、そればっかり言ってますが、笠原恵実子の「PINK#9」の中の子宮の出口のピンク色の連作を見ながら、考え込むことは。やっぱり、自分の「男性性」についてでした。本当に「怖い」のは、多分、こっちだと思いますね。 2007年初版ですから、現代芸術を論じているというには少し古い本ですが、現代の表現者たちのポジションというか、立ち位置を概観するには好著だと思いました。追記2022・09・10 中川素子さんに関心を持ったのは、翻訳家の高杉一郎のことが話題になったからです。彼女は高杉一郎のお嬢さんですね。彼女自身が、ぼくなんかより年上の方ですが、感心の広さはさすがでした。

2022.09.12

コメント(0)

-

週刊 読書案内 横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社)

横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社) 市民図書館の新刊の棚で見つけたのですが、2020年3月30日発行ですから、新刊ではありません。 横尾忠則「タマ、帰っておいで」(講談社)、副題が「REQUIEM for TAMA」とあります。愛猫「タマ」の追悼画集です。2014年5月31日深夜0時20分頃、二階の部屋で空咳五、六かいのあと、妻に看取られて、タマ、息を引き取る。(P2) 中表紙を開いた2ページ目にはタマの最後の日の日記が記されていて、その隣には「TAMA2005.11.8/14.7.1」とサインの入った「タマを抱いた自画像」がこんなふうに装丁されています。 次のページを開くと「タマへの弔辞」が述べられています。玄関にタマの絵を飾って祭壇をこしらえたので、そこを入り口にいつでも戻っておいで 実は、長い弔辞なのですが、その一節です。猫が絵の中に入っていく「ルーヴルの猫」というマンガを最近読みましたが、絵の中から帰ってくる猫がいても、案外、不思議ではないかもしれません。 次のページから日記とタマの絵が、先程のページのように見開きにセットで装丁されています。日記は2004・7月・6日から始まっていて、2018年・6月・1日まで、断続的ですが、続いています。 タマが亡くなった後も、絵は描き続けられていて、その絵が、この画集の、まあ、当たり前ですが肝です。2020年の絵まで、90点ほど載せられています。あらゆる姿態のタマの姿が描かれています。表紙の絵もその一つで、亡くなった直後に描かれた作品です。すべてタマの絵なのですが、見入ってると、横尾忠則自身を描いているのではないかと思わせる絵です。 これが裏表紙です。海岸に座っているタマの絵です。台所のテーブルで本をいじっているとチッチキ夫人が声をかけてきました。「それ、いいの?」「うん、横尾忠則やけどね。」「出たときに、西脇にもっていってあげたけど、ほったらかしになってるわ。あの方面では、あんまり評判いい人じゃないからね。」「うん、独りで暮らしていて、この絵は哀しいかもしれんな。ミーミとか、思い出すのもなあ・・・」 チッチキ夫人の母親は、なんと、横尾忠則と中学、高校の同級生なのですが、普段から、話題にしても、あんまり、この画家のことをいいようにいいません。普通の女の子からすれば、変な男の子だったようです。 同級生の画家と同様に、当たり前ですが、80歳を超えて、でも、彼と違って一人暮らしをしている「元普通の女の子」のところに、「そうはいっても」という気持ちで、同級生の画集を届けたようですが、芳しい反応はなかったようです。 ミーミというのは、今はもういませんが、彼女が長く飼っていた猫の名前です。2016年4月10日曇り。裏庭に桜のカーペットが敷かれる。生前タマがこのカーペットの道をグラマラスに歩いていた日のことが今、網膜の裏で動画で繰り返される。そーいえば来月タマの三回忌を迎えるが、ネコは無頓着、あたしの問題ではなくあなたの問題でしょうと「声」がする。 タマがいなくなって2年後の日記です。見開きの絵も記憶によって描かれた絵です。 この画集には、亡くなった後に描かれたタマの姿がたくさん出てきます。ことばが、記憶の中から紡ぎ出されてくることで、時間を越えたリアルを描くことには違和感はないのですが、映像もまた記憶の中から、筆先を通してキャンバスに移されているということを実感させる絵です。画家は安物のカメラのように目の前の被写体にピントを合わせて描いているのではないようです。 横尾忠則の、並々ならぬ愛猫家ぶりがさく裂していることはもちろんですが、「絵とは何か」をスリリングに考えさせて、いや、感じさせてくれる画集でした。

2022.05.17

コメント(0)

-

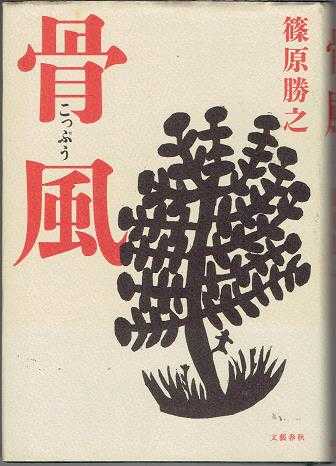

週刊 読書案内 篠原勝之『骨風』文藝春秋社

100days100bookcovers-no56 56日目篠原勝之『骨風』文藝春秋社 SODEOKAさんの「ペルソナ」、KOBAYASI君の「TOKYO BAY」、DEGUTIさんの「ヴェネツィアの夜」、写真集が続きました。 「鬼海なんて名前は一度出会えば・・・」 というKOBAYASI君の言葉に相槌を打ちながら、我が家の書棚に「世間の人」(ちくま文庫)なんていう文庫版の写真集があることなんて、すっかり忘れているのだから話になりません。 図書館の仕事をしていたときにも、写真の好きな同僚のために様々な写真集を書庫から引っ張り出したり、新入庫したりして、いろいろおしゃべりしていた中に奈良原一高さんの写真集もあったはずなのですが、写真家の名前なんて、「ああ、そんな名前もあったなあ」 という感じで、困ったもんです。 というわけで、ちょっとエリアを変えたいのですが、塩野七生とかヴィスコンティとか、なかなか魅力的な名前も出てきましたし、ああそうだと思いついたのがヴィスコンティの「家族の肖像」でした。「よし、それで行こう、あの人の「家族の肖像」があるじゃないか」 と思い付いたのが、保坂和志の「カンヴァセーションピース」という小説ですね。 ところが、この所よくあることなのですが、探し始めるとないのです。保坂和志の小説の山を探すのですが、「カンヴァセーションピース」だけがない!この間なかった「朝露通信」は二冊に増えているのに。 そして、なぜか、保坂の本の山の一番下でひっそり埋まっていた、このお宝を発見したのでした。篠原勝之「骨風」(文藝春秋社)です。 写真家の文章というのなら「ゲージツ家の小説」 で行けるじゃないか。まあ、前回、ピアニストの小説だったわけで、ちょっとパターンは似てますが、これは、これで、どうしてもお読みいただきたい作品です。 篠原勝之という人は「クマさん」という愛称の方が有名な「鉄の彫刻家」ですが、唐十郎の赤テントの初期のポスターの描き手だとか、赤瀬川原平や南伸坊のお仲間という方が通りがいいかもしれませんね。 上に貼ったのは、内モンゴルの草原の「天外天風」という篠原勝之さんの鉄の彫刻の写真ですが、現在は南アルプスの山ろくで「ゲージツ」なさっているようです。 その「ゲージツ家」、篠原勝之さんが書いた小説集が「骨風」です。「骨風」から「影踏み」まで八つの短編の連作です。「私小説」というべきでしょうか。18歳で故郷と家族を棄てたゲージツ家の生きざま、父、母、弟、例えば「矩形と玉」という作品は、極貧で、まだ何者でもなかった、自称「ゲージツ家」が、友達の南伸坊さんから生まれたばかりの仔猫を譲りうけ、23年間一緒に暮らし、最後を看取った愛猫GARAの話ですが、ほかの作品も、それぞれゲージツ家の日常と家族の物語の連作です。 家を出てから三十数年会うこともなかった母親と今さら頻繁に顔を合わせるのもきまり悪いやら照れ臭いやらで、近くに住むようになってからも部屋を訪ねるのはせいぜいふた月に一度ぐらいだった。その代わりに、いつでも話せるように年寄り向けの携帯電話を飼って渡すことにした。 早速、母親に使い方を教えて身内の電話番号を登録し、試しに目の前でオレの携帯から電話してみる。 母親は両手を膝に置いてかしこまったまま、机の上でブルブル震えるデカいカブトムシでも見るように凝視している。「ホラ、電話にでなきゃ」オレが促すと「ハイ、もしもし?」なんと両手を膝に置いたまま、顏を電話に近づけて喋りだしたのだ。(「今日ははればれ」) 「今日は はればれ」という短編の中の、笑えるエピソードなのですが、この作品を二度目に読むぼくには涙がこみあげてくるシーンなのです。 「ゲージツ家」の「普通の人間」を描く眼差しというのでしょうか。「楢山節考」の作家深沢七郎に私淑したらしい、「ゲージツ家」篠原勝之の、この母を見る眼は、深沢七郎が「おりん婆さん」を描いた眼差しに、とてもよく似ていると思うのです。 2015年の作品です。ほとんどが実生活の描写なのですが、決して、ウェットな作品ではありません。どちらかというと、乾いた、ハードボイルドな文体だと思います。 初めて読んで感心してから5年たったわけですが、この作品の「おもしろさ」を超える小説には、残念ながら、それから出会いませんね。今日は「手放しの絶賛」ということで、YAMAMOTOさんにバトンを渡しますね。(2020・12・20・T・SIMAKUMA)追記2024・03・25 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.27

コメント(0)

-

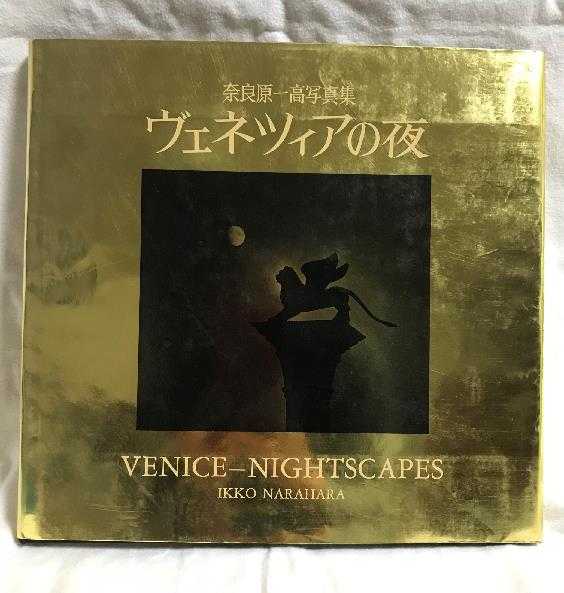

週刊 読書案内 奈良原一高『ヴェネツィアの夜』岩波書店

100days100bookcovers no-55 (55日目)写真・文 奈良原一高 文 塩野七生『ヴェネツィアの夜 奈良原一高写真集』岩波書店 遅くなりました。すみません。 写真集が続いている。写真は撮られるのも整理するのも苦手。かろうじて、偶然見かけた写真に心惹かれることはあっても、自ら写真展にでかけることはほとんどなかった。写真の見方はよくわからない。今回、鬼海弘雄や野寺治孝の名も初めて知った。SODEOKAさんやKOBAYASIさんがアップしてくれた写真や紹介文と他の人たちのコメントを読んで、写真や世界を見るということについて、日ごろあんまり考えていなかったことをこの数日ぼんやり思っている。 主体は現象をありのままに受け止めることはできない。ユクスキュルの言うように、どうしても主体が認知するようにしか受け止められないのだと思う。まずそれでいいはずで、そこから他者とのつながりを求めればいいのだろう。ところが私は、世界が私に見せてくれているものを、私はどう受けとめたらいいのかと、しょっちゅう戸惑っている。正解があるはず、イデアのようなものがあるはずと思い、意味やら言語化した記号を見出そうとしている。写真は言語を介さず写真家が眼前の現象を切り出し時には再構成して提供してくれているが、それを前にして、たいてい私は何らかの言語化できる手がかかりを見つけ出そうと悶えてきた。 人の顔というものがまさにそうだと思う。鬼海弘雄氏の『ぺるそな』の表紙の顔が見せてくれる「もの」「こと」の不可解さに圧倒される。それに耐えられないときは見なかったことにする。自分の顔が見えないでよかった。常にじぶんの顔が見えていたら自分が発している情報さえ読めないと、耐えられなくなる。なんて話がずれた。 次の本を探そうと本棚の前に行き、いつもは目を向けない下の方を見ると、重たい本も少しはある。画集や写真集も。関節リウマチになってからは重たい本は敬遠していたが、久しぶりに見てみる。『ヴェネツィアの夜 奈良原一高写真集』岩波書店 写真・文 奈良原一高 文 塩野七生 1985年7月31日 発行 出版された年を調べたら、電電公社が民営化した年だった。その株をどうかした人が儲けたって話を職場でもいくつか聞いた。私も就職して小遣いも自由に使えるようになったころだが、世の中も浮かれていた気がする。塩野七生が『海の都の物語』でサントリー学芸賞と菊池寛賞を受賞したのもこのころ。職場にも夏休みは毎年イタリアに一月滞在するというような先輩教師もいて、イタリア語の発音はドイツ語やフランス語よりも日本人には楽よ。とかそそのかされ、私もいつか必ずイタリアに行こう。と思い、雑誌「マリ・クレール」やイタリア関連の本を読んでいたときに出た写真集だ。題名と写真家の名前で即買いの本。買ってから、旅行目当ての私の思惑とは全然違う趣の写真たちに唖然とした。 まずこの写真集の構成を。 表紙は黒の布張り、表のタイトル表示は凹エンボス加工のみで着色なし。 背表紙タイトル凹エンボス加工に金着色。その上に金色の紙を折りかぶせてある。 目次には7つのタイトル落日 Sunset 光跡 Lines of Luminance 橋 Bridges 迷路 Labyrinth 聖マルコ広場 Piazza San Marco テンペスト Tempest 祝祭 Feast 写真はすべてモノクロで73葉。夜の街と光を追ったものばかり。撮影技術はよくわからないが、長時間露光というのだろうか、光跡が様々な線を描いている。夜の暗さと光の白のコントラストが鮮やか。その光を発しているはずのゴンドラや人など動くものの姿は写っていない。でも、人の気配を感じるものもある。「テンペスト」「光跡 1」 「光跡 2」「祝祭」 図版の後に、塩野七生の「ヴェネツィア断章」として、ヴェネツィアの誕生神話や歴史や祭りや街の雰囲気を紹介する文章を寄せている。 そのあとの写真家の「ヴェネツィアの秘密」という文章に、名文家奈良原の面目がうかがわれる。 はじめに闇があった.そして,その闇の時間の彼方から,街は不意に立ち現れた.ヴェネツィアをはじめて訪れた夜のことである.(中略) 「これがヴェネツィアなのか,水上の街というより,水の中から生まれた街ではないか,まるで東洋の魔術師が一夜にして闇の手の内から取り出してみせた都ではないか」.僕はこのときからヴェネツィアに恋をしてしまった. その(ヴェネツィアの)美しさは虚構のはかなさをたたえている。その優雅な美しさは何時かは終りのあることを知っている人生のよろこびのせつなさに似ている. いま僕たちがそこ(ヴェネツィア共和国)を訪れて眼にするのは、この街の生存の原理が産んだ親しみ易い異常な美しさである.その生成にかけた長い時間の化石,その崩壊寸前の虚構のはかなさを果てしない時間の中に支え続けているようにさえこの街は見える. この写真集の「迷路」のところなどは、ヴィスコンティの映画「ベニスに死す」の老作曲家が美少年タッジオを求めてさまようシーンを思い出す。伝染病でロックダウンされた街の中を、病にかかってあえぎながら甘美な死に誘われるように迷路のような街をさまよっていた姿を。マーラーの音楽も苦しくなるくらいだった。「迷路 1」「迷路 2」「迷路 3」「迷路 4」「迷路 5」「迷路 6」 ただ、奈良原一高といえば、ほかの写真集の方が気になる。彼もまた『人間の土地』に触れている。 ふり返れば,僕が写真家として出発した最初の作品「人間の土地」(1956年)の舞台もまた東支那海の水に囲まれた人工の孤島であった.都市と炭鉱という違いはあっても,水によって他の世界と隔てられた孤絶した,自給自足のない世界であることに変わりない. いずれも生の密度の高い人口の島である.僕がヴェネツィアに心ひかれるかくされた理由もこのようなシチュエーションに対する一貫した関心によるのかもしれない. ヴェネツィアには楽園の面影がある.楽園のイメージには永遠の生と永遠の死が住みついているのだが、この街もまた,生きる歓びと共に死の甘美な気配がその横顔を彫り深く描いている.「生きる歓び」 現在のヴェネツィアのことも気になってしまう。 ところで、この3月のNHKの『日曜美術館』で彼の追悼特集をやっているのを偶然見た。 この高名な写真家は、今年1月19日に亡くなられたとのこと。番組では炭坑や軍艦島を撮った『人間の土地』、修道院や刑務所を撮った『王国』などの著名な写真からその後の「花椿」の表紙などを撮る売れっ子カメラマンだったのに、いきなりアメリカに移住してしまったこと。また新たな活躍など網羅していた。興味深かった。 KOBAYASIさんの投稿以来、図書館で好きだったロベール・ドアノーやアンリ・カルティエ・ブレッソンの写真集を借りてきている。 まだ体の動けるうちに写真展にも出かけたいと思う。 SIMAKUMAさん。体調はいかがでしょうか。遅くなってしまいました。急に寒くなってきました。くれぐれもお大事になさってくださいね。(2020・12・18 E・DEGUTI)追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』発行トレヴィル・発売リブロポート

「100days100bookcovers no54」(54日目)HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』発行トレヴィル・発売リブロポート 遅くなりました。写真集が続く。 SODEOKAさんが選んだ、前回の鬼海弘雄の『ぺるそな』は文字通り「人」が被写体の、言ってみれば人を見据えた写真集だが、今回は人がほぼ登場しない写真集を紹介する。 『TOKYO BAY』HARUTAKA NODERA(野寺治孝) 発行トレヴィル 発売リブロポート 1996年 東京湾の写真が都合42枚、1枚1枚に撮影した時間帯と月が英語で記されている。調べてみたら1月から12月まですべての月が網羅されている。 時間帯もDawn(暁)からNightまで大体揃っている。中にはThe Blue Hour(日の出前あるいは日の入り後に発生する空が濃い青に染まる時間帯)、Afterglow(夕陽の残光)、Twilight Arch(明帯-日没後あるいは日の出前に現れる、かすかに輝く水平線上の帯。時間帯を表しているわけではないけれど)などというのも。 見たところ撮影場所のデータが記載されていないので、推測ではあるが、おそらく定点観測的な撮影ではないだろう。 カメラはハッセルブラッド500C/M、レンズはカールツアイス、フィルムはフジクローム、コダクローム、エクタクローム。 海は季節により時間により様々な表情を見せる。海の表情は、ほとんど海の外からの要素によってもたらされる。 空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。 ぼんやり霞んでいたり、ワイン色に火照っていたり、全方位からの光を水面にたゆたわせていたり。あるいは、グレーだったり、青緑だったり、鋼の色を思わせたり、さらに真っ青だったり真緑だったり、 真っ暗だったり、青紫だったり、本当に「水色」だったり。 同じ海がこれほど異なる様相を見せることの不思議と神秘を思う。 そしてすべてが美しい。 たとえば11月の夕闇の中、微かに青みが残る曇り空の下、水平線も重いグレーに沈むそのやや前方の水面に一艘の舟が浮かぶ光景は、そこが冥界を思わせるような寄る辺なさだ。 あるいは、わずかに残光の残る9月の海、闇を呑み込んだような濃い青の海と、水平線で区切られた、海の色を水で溶かしたような色彩の空の下方に赤い月がかかるイメージは以前観たフランシス・ピカビアの絵画を思わせる。 さらに4月、天上から降り注ぐ黄金色の光に包まれた遅い午後の光景は、ほとんどこの世とも思えない。 久方ぶりに開いた写真集だったが、写真が、カメラと光による創造性に充ちた「絵画」であることを改めて教えてくれた。 巻末には写真家による「あとがき」的な小文が添えられている。そこに憧れの写真家ジョエル・マイヤウィッツのような海の写真を撮りたいというとことが『TOKYO BAY』の出発点だった、とある。 そして海に吹く風の中に「囁き」を聞くことがある、とも。 その「囁き」が写真を見ているうちに聞こえる気がするのだ。 その後『TOKYO BAY』の、その「あとがき」的小文で言及されていて興味を覚えて入手したジョエル・マイヤウィッツの写真集『BAY / SKY』(1993年/トレヴィル発行/リブロポート発売)についても少し。 カメラは、8X10 Deardorff view canera。 レンズは、10-inch wide-field Ektar lens。 フィルムは、Kodak Fujicolor。 カメラについてマイヤウィッツは、「あとがき」で、次のように書いている。 私の道具は、大きくてスローで視界の隅々まで蔑ろにすることなく全てを描写することができる8X10のヴュー・カメラだ。これは海岸線に残された足跡と遠くの水平線とを同じくらい明瞭に一遍に見ることができる。光の持つあらゆるニュアンスをこの器械は解析してくれる。その解像度は息を呑むほどだ。このカメラを使うと見の回りのもの全てに目覚めてしまう。 また、 遠近感というのは錯覚だ、というのはルネサンスの遠近法が近くの物の方が遠くの物よりも大きく見えるという条件付づけを我々に刷り込んできたからである。道路と街路樹と建物とが矢印状に遠ざかるに連れ、各々一緒に小さくなって退いてゆく、といった図でこのことは印象づけられてきた。 海と空によってつくられる深々とした大杯と向き合うと、距離を測る目標物が不在であることに打ちのめされる。人は星座だけをたよりに船の位置を測定する大洋航海のことをただちに思い浮かべるだろう。 この空間と向かい合った時、私は自分の課題がはらんでいるアイロニーを認識した。カメラでは全てを見ることができないというのに、それで虚空をとらえようというのだ。 ともある。 マサチューセッツ州の半島ケープコッドで撮影された47枚(見開きは2枚とカウント)。 これを見ると、レイアウトや構成その他まで、『TOKYO BAY』がこの写真集に「準拠」していることがわかる。 そして、野寺治孝の言う「囁き」が、マイヤウィッツの言う「虚空」と呼応していることも。それを私たちが何と呼ぶにせよ、やはり彼らと同じようにそれを求めていることに違いはない。 『BAY / SKY』の海と空は、そしてそこに降り注ぐ光と闇も、東京湾のそれらよりも、空間の広がりと穏やさと懐かしさを感じさせる。 それはもしかしたら、少し顔を覗かせる海岸のせいもあるのかもしれない。 山崎正和が、私たちのことを「海洋民族」ならぬ「海岸民族」と称したという文章をどこかで読んだが、我々にとって海岸から海を見やる視点はまことに「親しい」、そして安心できるもののように思う。 それでは、DEGUTIさん、次回、お願いします。(T・KOBAYASI・2020・12・09) *掲げた写真には光や影が映り込んでいくぶん見にくいものもあります。ご了承のほどを。追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.07.01

コメント(0)

-

週刊 読書案内 鬼海弘雄『ぺるそな』(草思社)

「100days100bookcovers no53」(53日目) 鬼海弘雄『ぺるそな』(草思社) 前回YMAMOTOさんのチョイスされた樋口一葉は、懐かしい作家でした。今よりずっと多くの本を読んでいた中学生のころに、現代語に訳された一葉をひととおり読んだからです。けれども、あの当時の自分に、一葉の書いた機微や哀切が分かったはずはなく、今読むと、いろんなものがどっと押し寄せてくるような気がして、改めて読んでみたい気分が高まっています。 余談ですが、24年の人生の大半を貧困に苦しんだ一葉が五千円札の肖像画に選ばれたときは、皮肉な運命を感じて、できればそっとしていて欲しかったような、複雑な気持ちになりました。 さて、次は、地縁でリレーを繋ごうと思います。一葉が内職をしながら小説を書き始めた文京区本郷菊坂、駄菓子屋をしながら『たけくらべ』を書いた台東区下谷竜泉町。どちらにしようかと迷うほど所縁の人が多い土地ですが、今回は、竜泉に近い台東区浅草の浅草寺内のある壁を背景に、1973年から浅草を訪れる人物の定点撮影を続けた写真家・鬼海弘雄さんのこの写真集です。 『ぺるそな』鬼海弘雄(草思社) 書棚にある『ぺるそな』はサイン本で、2006年の3月、鬼海さんの写真展におじゃましたときにその場でサインをしていただいたものです。私はこのとき初めて鬼海弘雄という写真家を知り、同時に、鬼海弘雄さんご本人にお会いして会話をしました。写真を見ることは好きですが、自分は記憶代わりにスマホのカメラを使う程度、写真を語るような知識も感性も武器もありません。ただ、鬼海さんの人物写真は、これまで見たことがないような濃密さと、面妖さ、物語、そしてひそかなさびしさをたたえていて、目が離せなくなってしまったのです。 この写真展に誘ってくれたのは、いつもお世話になっている句会の人々でした。もともと鬼海さんと知り合いだったメンバーがいて、そのおかげで、人見知りな私でも、初対面の写真家と話をするという機会に恵まれたわけです。鬼海さんは、この本に先駆けて出版された同じ趣旨の豪華本『Persona』(草思社)で土門拳賞を受賞していました。 けれどもその数日後、さらに印象深いできごとがありました。句友と行った日は初日だったのか人が多く、ゆっくり写真を見ることができなかったので、改めてひとりで、もういちど写真展を訪ねました。仕事帰りの時間帯だったせいか、ほかには誰もおらず、鬼海さんがひとりで受付に座っておられました。もちろん私の顔を覚えておられるわけはないので、先日、句友と一緒に来た旨を話すと、鬼海さんは笑顔になり、くつろいだ雰囲気で迎えて下さいました。そして、こうおっしゃったのです。「すみません、ちょっと留守番してもらってもいいですか?ぼく、朝から何も食べていないので、コンビニでおにぎりを買ってきます」 このとき、鬼海さんの中にある、あの句会に対する厚い信頼を、全身で感じました。たぶんただそれだけの理由で、親戚でも友だちでもない、まだ二度しか会ったことがない私に留守番を頼まれたのです。私もビックリしましたが、鬼海さんの頼みならきいてしまいます。しばらくしておにぎりとお茶を提げて帰ってきた鬼海さんは、受付に座ると、美味しそうにおにぎりを召し上がりました。無邪気といってもいいような姿に、でも、私は、目の前の写真との齟齬を感じることはありませんでした。奥まで見通しているようなまなざしで人や世界を見る人だから、この行動があるのだろうと思ったのです。 それからも何度か鬼海さんの写真展におじゃまして、ときには句会のメンバーとのお酒の席で鬼海さんの話を聞く機会がありました。その中で印象に残っている言葉が、たまたま『ぺるそな』のあとがきにありましたので、引用します。「浅草にでかけると、境内の近くを三、四時間ほどうろついている。だが、実際にファインダーを覗くのはほんの十分にも満たないだろう。ほとんどの時間は、ただ待つことだ。 だが、カメラは出会いがあれば一瞬にして写し取れる「魔法」なので、待つことができる。そんな無聊な時間は、見慣れたはずのものをただただ繰り返して見続けることの面白さをそっと教えてくれたりする。ふと、日常の時間の襞に潜む驚きやふしぎを見つけたり感じたりすることで、生きることの謎を浮かび上がらせるからだ。」 鬼海さんは、このあとがきの中で「人が他人にもっと思いを馳せていたり、興味を持てば、功利的になる一方の社会の傾きが弛み、少しだけ生きやすくなる」のではないかと書いて、写真家として人を撮ることの意味を探りながら、「もっと人を好きになればいいのだと……。」と結んでいます。 鬼海さんには東京の街を撮った写真集や、放浪の果実として出来上がったインドやトルコの写真集もあります。どの写真集にも『ぺるそな』と同様、鬼海弘雄の写真だとすぐに分かる独特の世界があります。それから、そう、鬼海さんの文章の素晴らしさも忘れてはいけません。以前、Web草思で連載されていたエッセイが『東京夢譚』という写真集にまとめて掲載されています。どの写真集にも少しずつエッセイが掲載されていますが、極端に言うと、「あとがき」だけでも読み物として高いクオリティだと思います。そこには、鬼海さんの発する静かな熱と、正直だけれど開けっぴろげではない含羞と、「日常の時間の襞に潜む驚きやふしぎ」 があります。小さな灯が点るような温かさと、同時にきらりとさびしい光を放つ鬼海さんの文章を、私はときおり開いて読むのです。 最後にお顔を拝見したのはいつだったか。鬼海弘雄さんは今年の10月19日、亡くなりました。 それではKOBAYASIさん、よろしくお願い致します。(K・SODEOKA・2020年11月28日)追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.05.15

コメント(0)

-

週刊 読書案内 南伸坊「おじいさんになったね」(海竜社)

南伸坊「おじいさんになったね」(海竜社) 部屋でごろごろしていて、「無聊をかこつ」という古いいい方がありますが、こういうのを言うのでしょうかね。 チッチキ夫人もお出かけで、外のお天気はやたらによくて、でも、動く気がしない。パジャマから服だけは着替えてはみたのだけれど、畳の上に寝転んでしまって・・・、ふと棚を見ると、高野文子の「ドミートリ―ともきんす」(中央公論社)というマンガがはみ出ていて「ちょっと読んでみません?」と声をかけるので、引っ張り出してパラパラやっていると、なんだか偉い人がいっぱい出てきて、ちょっと、本格的に座り直そうかと姿勢を変えると、そこに、隣にあった本が落ちてきて、開いてみると、こっちが字ばっかりなのに、なんだか引き込まれてしまった次第で、こうして「案内」しています。 落ちてきた本が南伸坊の「おじいさんになったね」(海竜社)でした。装丁もイラストも文章も、みんな伸坊さんの仕事です。で、こんな「はじめに」から始まっています。「ゲンぺーさん、おじいさんになったネ」とクマさんは言った。「え?」と赤瀬川さんはケゲンな顔だ。そうかな、赤瀬川さんは、年齢(トシ)より若く見える方だけど・・・・・と私も思って聞いていたのだ。クマさんの言い方は、なんだか「日本昔ばなし」みたいな、のんびりした様子なのだが、正直な感想がふと洩れたという感じだ。この時、赤瀬川(原平)さんは六十二歳。ゲージツ家のクマ(篠原勝之)さんは五十七歳、私は五十二歳だった。 先程、最初に手に取った「ドミートリ―ともきんす」というマンガには、湯川秀樹、朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎というビッグネームが登場するのですが、「おじいさんになったね」に登場するビッグネーム(?)は、「老人力」の赤瀬川原平、通称「クマさん」の篠原勝之です。マア、南伸坊も加えて三人ですね。 「うん?!こっちの方が面白そう。」 この気分は、本当は変ですね。両方とも、ただ並んでいたわけじゃなくて、一度は読んだことがあるはずなんですから。 で、まあ、そんなことは忘れていて、初めて読む気分でパラパラと読み始めて、笑うに笑えないことなのですが、なぜか笑ってしまったのがこの話です「メガネに注文がある」 老眼になったので、デザインをするのに必ず、メガネが必要である。ものさじの目盛がよく見えないうえに、目印に打った点がどこにいったかわからなくなる。まァ、しょうがないかと思っていたら今度は文庫本のルビが読めなくなった。そうこうするうちに週刊誌のルビも読めないばかりか、そろそろ文庫本の大きい字が、落ちついて読めない。 なんだか、字がそわそわしているのだ。小便でもしたいのだろうか。〈中略〉 仕事場で使っているメガネはつるが黒いので、こないだは、ソファ(黒)の上に置いたらどこかへ行ってしまった。 メガネがどこかへ行ったって、独自に何ができるというものでもあるまいに、一体どういうつもりかと思うけれども、しばらくすると元へ戻っているのである。 戻っているなら、私が「あれ?メガネどこ行ったかな」 とか言ったときに、「ここにおります」 と日本語で言えとまでは言わないが、「ココ、ココ」くらいのことは言えるだろう。 ちかごろ、機械のたぐいが頼みもしないのにやけに何かを言いたがるのだ。家にある電子レンジが、意味もなく「ピピ、ピピ」と言うので、ツマが、「なに、なんなのアナタ」と叱ったりしている。 コードを抜いておいても「ピッ」というそうだ。「やだね、付喪神にでもなったかね」と言っていたら、こないだから、ウンともスンともピッと言わなくなっただけでなく、何にもしなくなったそうだ。 話がズレたが、メガネは「ココ」「ココ、ココ」くらい言ってもいいと私は思う。 この辺りで、「案内」のまとめにすすもうかと思っていたのですが、ここまでお読みいただいて、あとは本をお探しくださいでは、ちょっとなあ、というわけで、とりあえず最後まで引用しますね。〈引用つづき〉 ところで、ホームドラマなんかで、ハゲ頭のオヤジが、「おーい、メガネどうしたかなあ?メガネ・・・・」 とか騒いでいて「いやですねおとうさん、ヒタイ、ヒタイにかけてますよ」 というギャグにもなってないようなシーンがあるけれども、私はこないだ、こういうわざとらしいつまんないギャグみたいなことを、実際にしてしまって忸怩たる思いだ。 カバンというのは、さがしているものが即座に出てきたためしがないけれども、私はそのカバンの中にあるメガネをさがしていたのである。さがしてもさがしても出てこない。駅で、ちょっと本が読みたくなったのでベンチにカバンを置いてメガネをさがしていたのだが、出てこないのだ。 夜店の万年筆屋みたいに、カバンの中のものを、すっかり出してベンチにならべてみたのにそこにメガネがない。 あきらめて、しかたがない裸眼で、無理やり読んでしまえ、と思って読むと、案に相違してスラスラ読める。 私はメガネをどうしたわけか、すでにかけていたのであった。 これは、おじいさんがぼけて、何度も朝飯を要求する、という定番の事態よりも、さらにひどくはないか?「よしこさん、朝ごはんまだですかねえ」「いやですねえ、おじいさん、いま食べてるじゃありませんか」というような、状況である。「さっき」食べたばっかりなのだったら、忘れたとかわかるけれども、むしゃむしゃ「朝めし」を食べながら「朝めしはまだですか」と言っているとというのでは、まるで不条理劇である。おそるべきことである。(「月刊日本橋」2013・12月) 2015年に出版された、このエッセイ集は「月刊日本橋」という雑誌に「日々是好日」と題して、2021年の今も連載が続いているエッセイをまとめた本です。 南伸坊さんは当時67歳、今のぼくと同い年で、エッセイで話題になっている「メガネの逃亡譚」はリアルな実感で理解できます。「おそるべき不条理」の世界も、笑いごとではありません。 そういえば、最近、後期高齢者の仲間入りをした知人が「毎日、新しいことばかりで、楽しいよ!」とおっしゃっているのを聞いて、「勇気づけられ(笑)」ましたが、まあ、「うれしい」ような、「かなしい」ような、恐るべき不条理の「大冒険」が、待っているのかもしれませんね。 残念ながら「はじめに」で登場した「クマさん」と「ゲンぺーさん」のエッセイ中での出番はありません。特に赤瀬川原平さん、別名、芥川賞作家尾辻克彦さんは、この本が出される前年、2014年に亡くなっておられて、まあ、残念ですが、思い出以外では登場しようがないということなのですね。 というわけで、このエッセイ集は「南伸坊とその家族」の「日常」の物語です。無聊をかこっていらっしゃる前期高齢者の方に最適かと思うのですが、いかがでしょう? こちらが「ドミトリ―ともきんす」です。お暇ならどうぞ。

2021.04.29

コメント(2)

-

週刊 読書案内 山下洋輔 「ドバラダ門」(新潮社)

「100days100bookcovers no51」(51日目) 山下洋輔 「ドバラダ門」(新潮社) 今回はDEGUTIさんの紹介の写真を見た瞬間に、「おっ、これは刑務所じゃないか、じゃあ、あれか、あれしかないじゃないか。」 という具合で、すぐに浮かびました。 最初の「アレ」は網走監獄を脱走した囚人たちの背中の入れ墨を集めて、アイヌ民族の金塊の山を探すという設定の人気漫画「ゴールデン・カムイ」です。 二つ目の「アレ」は奈良刑務所の門をはじめ、全国の刑務所建設の設計に携わった明治の建築家「山下啓次郎」のお孫さんである、ジャズピアノの鬼才、山下洋輔の傑作ジャズ小説「ドバラダ門」(新潮社)でした。 とはいうものの「ゴールデン・カムイ」は、もうすでに、それも繰り返し紹介している作品ということで取り消し、などと考えながらDEGUTIさんの記事を落ち着いて読んでみると、門の保存をめぐって山下啓次郎とその孫である山下洋輔にも言及されていて、「うーん、これは、ちょっとかぶり過ぎかな?」 と、ちょっと躊躇したのですが、「イヤ、いや、後半の出発点ということもある。そりゃあ、ヤッパリ「門」からyろう」 と思い直し、決定したのがこの小説です。 山下洋輔「ドバラダ門」(新潮社:1990刊) 決定して、すぐに困ったことに気付きました。本がないのです。あのあたりと見当をつけた棚には姿が見えませんし、同居人にも聞いてみるのですが、「そことちゃうの?ちがうんやったら、うーん、なんか箱の中に入っているのを見た気がする。」 全く要領を得ません。まあ、要領を得ないのはぼくの記憶の方がひどいのですが、仕方がないので市民図書館に出かけました。 親切な司書さんが倉庫から見つけて来てくれたのがこの本です。見かけがちょっと薄汚いのですが、この本です。間違いありません。ぼくの書棚のどこかにあるはずの本は、もっと汚れているはずです。文句は言いません。 で、手にとって不安になりました。今読んでも面白いのだろうか?30年前に抱腹絶倒だった記憶は確かにあります。持ち帰った本を見るなり同居人もいいました。「そうそう、これこれ、この分厚さに困らない面白さよね。」「おお、心強いお言葉!」 そうはいっても、古びてしまってるんじゃないかとページをぺらぺらして、第1章の冒頭を読んでみました。ちょっと引用しますね。 鹿児島に行くなら是非そこにある刑務所にも行ってこいと母親に言われたら誰だってびっくりする。新年早々鹿児島のジャズフェスティバルに呼ばれているという話を実家でしていた時だった。「なに、刑務所だって」藪から棒とはこのことだ。 行けというなら行くが、あいにくおれにはまだ入る資格がない。誰か知り合いが入っているのか。差し入れか。何を差し入れるのだ。どうやって面会して、何を言えばよいのだ。パンの中にヤスリを隠して渡すのか。それともピストルか。あいにくおれは安部譲二じゃないから、これ以上思いつかない。何なんだ。すると母親はそういうことではなくて問題はその刑務所の建物なのだといった。「それはあなた、綺麗で立派なものだっていうわよ」刑務所がが綺麗で立派だという言い草もよく分からなかった。そんなものをなぜおれがわざわざ見に行かなければならないのだ。そう聞くと母親は当然という態度でこう言った。「だって、あれを造ったのは、あなたのおじいさんなんですからね」「え」青天の霹靂とはこのことだ。 いかがでしょう。まあ、これなら合格でしょう。全く古びていません。テンポといい、ある種独特のリズム感といい、鬼才・山下洋輔の文章は健在でした。 ここまでお読みいただいた方には、お分かりのように「奈良刑務所」の話ではありません。鹿児島刑務所の正門、「ドバラダ門」をめぐる、想像を絶したホラ話!(笑) です。 まあ、全編、読み直しての紹介ではないので、あらすじを語ることはできません。460ページを超える大作ですが、読み始めてしまえば大丈夫です。間違いありません。 出版当時、評判になって、すぐに新潮文庫になりましたが、最近、朝日文庫で復刊しているようです。 山下洋輔トリオの音楽の楽しさと共通したおもしろさがあると思いますが、最後にお断りしておきたいと思います。くれぐれも「まじめ」な気持ちで手に取らないでください。無理だと感じた時にはすぐにページを閉じてください(笑)。では、YAMAMOTOさん、お次をよろしくお願いします。(2020・11・18 SIMAKUMA)追記2024・03・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2021.04.15

コメント(0)

-

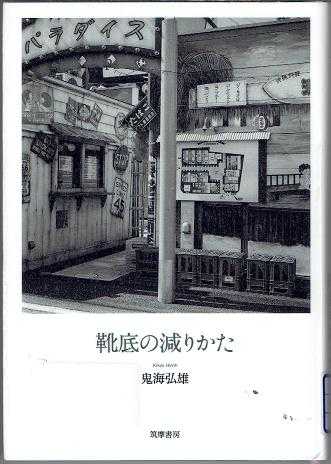

週刊 読書案内 鬼海弘雄「靴底の減りかた」(筑摩書房)

鬼海弘雄「靴底の減りかた」(筑摩書房) 友人から教えられた鬼海弘雄という人のエッセイ集「靴底の減りかた」(筑摩書房)を図書館の棚で見つけました。 鬼海弘雄という人は写真家なのですが、写真の題のつけ方とか、それぞれの写真に二言三言付け加えられた、キャプションというのでしょうか、も、「やるな」とは思っていたのですが、文章も達人でした。 漬物石を運んだ日 河原から葛の這う土手に砂利の路を上って行くと、土に半分埋まった玉石に、たくさんのバッタが触角を触れるようにして集まって日向ぼっこをしていた。びっくりして真上から覗き込むと、一斉に瞼のない目玉ににらまれた。足許の砂利が滑って転びそうになった。 隣り町への水道のポンプ場を抜けて、桜桃畑の傍を通りかかると、節ちゃん家の爺さんが佐藤錦の根元に敷かれた藁の上に軀を折って寝込んでいた。届いてくるゆっくりとした大きな鼾から熟睡しているのが分かった。 爺さんは、春先にいつも悪口を言いあっていた婆さんを亡くすと、タイヤがパンクしたように萎んで元気がなくなった。それでも、村一番の長生きで九十四歳になる爺さんは、自転車で畑に出かける日課をかえることがなかった。毎朝、ヒバの生垣の庭からふらふら危なっかしく自転車を押して道に出てきて、ふいといったんサドルに座ると別人のように決まった。やっと三角乗りで自転車を覚えた者には魔法のように見えた。 夏から畑帰りの爺さんは、長女を嫁がせた家の畑までやって来ると、決まって自転車を投げ出して昼寝をしていると聞いていた。晩秋にしては暖かい日射しが、ねじり鉢巻きで肘枕をした爺さんに注いでいた。それでも帰ったら、節ちゃんの家に教えに行かなければと思った。 桜桃畑を過ぎ、田んぼ路に出ると籠の紐がますます肩に食い込んできた。父が冬仕事に編んだ籠には、母から頼まれた青菜漬け用の平らな石が入っていた。土手を超えた頃から、もっと小ぶりな石にすればと何度も悔やんでいた。 石を下ろして一休みしていると、なんと、佐太郎さんの田んぼの中を我が家の三毛猫が走り回っている。何度も呼んだが振り向きもせず、駆られた株から新たに一尺ほど伸びた稲の葉にとまる赤とんぼに戯れていた。たしか、家を出る時は玄関傍の納戸で藁布団にまるまっていたはず。高齢なミケは春から足腰が弱って寝たきりになっていたのは、あれは母へ甘えるための演技だったのだろうか・・・・・。 おーいミケ、帰るぞと声をかけたが全く無視された。こんなところまで遠征して戻ることが出来るのだろうか。ミケとはわたしが生まれた時からの付き合いだ。 広く高い空には、羊雲が葉山に向かって連れだって流れて行く。きっと、月山の峰に雪が降るのも間もなくだろう。ゴムの短靴に小石が入って素足を刺す、位置をずらすと靴はきゅっと鳴った。 村の入り口にある共同墓地の杉の切株で何度目かの休憩をしていると、砂利道を後ろからやって来る俊子さんのお父さんが、一輪車(猫車)に助走をつけて押して一気にでこぼこの坂を駆け上った。スゴイ馬力だと感嘆したが、無愛想なのは知っていたので黙って見送った。一輪車の荷台には、たくさんのカボチャが積まれていた。中略 茶畑の中を歩いて行くと肩の籠が急に重くなった。気づくと籠の上にミケがちょこんと座っている。 ミケおりろ、降りろと怒鳴ると首筋を舐められた。 くすぐったさに、夢から目を覚ました。枕もとで十八歳になる虎猫のゴンが、餌をねだって首を舐めていた。空はやっと白みはじめたばかりだ。後略(「夢の実現するところ」2013年1月・ギャルリー宮脇刊) 開巻一番、すごい文章が掲載されていて、あ然としました。中途半端な引用で申し訳ないのですが、まあ、これで、雰囲気は伝わるかなと。興味を持たれた方は、図書館なりで、実物の書籍のほうに進んでいただきたいと思います。かなり、納得されると思いますよ。 ぼく自身、鬼海弘雄という写真家について、いつだったか興味を持ったことがあるらしいのですが判然としません。書棚に「普通のひと」(ちくま文庫)という文庫版の写真集がありましたからまったく知らなかったわけではなさそうです。 もっとも「きかい」ではなくて「おにうみ」だと思い込んでいた程度の興味なので、いいたがりのぼくでも「知ってる」というわけにはいかったのですが、このエッセイ集を読んで、「ちょっと知ってる」に進化したわけです。 友人が紹介してくれた「ペルソナ」(草思社)という写真集には目を瞠りました。このエッセイ集にも写真は載っています。建築というか、「建物の風景」写真が中心ですが、「ペルソナ」や、「普通のひと」に載っている人物の迫力が、人間のポートレイトだからではなく、写真そのものの力によるものだということを感じさせる写真です。 鬼海弘雄さんは2020年の秋に他界されていますが、本書は2016年に刊行されていて、載せられている文章はweb草思『ゆらりゆらゆら日記』、月刊「うえの」2012年~2015年、アサヒカメラ.Net「靴底の減りかた:」2010年~2013年20回連載の記事と、単発で書かれたエッセイ数編でした。 「バナナ男やカラからまわる風車」、「明るい暗室」、「女装するマッチョマンと偽看護婦」、「スティーヴ・マックイーンの佇む路地裏」、題名だけ挙げて行っても、ちょっとしたものだと思いませんか。 ちなみに表紙の写真は「囲いのあるパラダイス」、裏表紙は「野良ネコの散歩」と題されていました。

2021.03.15

コメント(0)

-

週刊 読書案内 安田登『異界を旅する能―ワキという存在』ちくま文庫

「100days100bookcovers no35」(35日目)安田登『異界を旅する能―ワキという存在』 ちくま文庫 SODEOKAさんおすすめの吉田秋生の『BANANA FISH』のあとを、KOBAYASIさんはどんな本を選ぶのでしょうか。『BANANA FISH』のネタ元はサリンジャーの『バナナフィッシュにうってつけの日』とのこと。それなら、次の舞台はアメリカか、帰還兵のトラウマというテーマも?とぼんやり思っていました。だからKOBAYASIさんが『キッチン』を選ばれたのを見て「んっ?なんで?」 と思ってしまいまいた。「バナナ」とか「芭蕉」とか、全然思いつかず。このところ頭が固くなってきているなあと、また思った次第です。ハハハ。 吉本ばななの『キッチン』とはなんと懐かしい。筆者はわたしより5歳下で、たぶん同じ時代の空気を吸って生きてると思う気安さで気楽に読み、読んだ後は心が澄むような気持になった気がしてけっこう好きでした。でもそのあとはさっぱり読んでいないし、映画も全く見ていません。内容も忘れていました。今回久し振りに読むことができてよかったです。ちょっと若返った気分。 実は今回の選書は最初から千々に迷っています。4日ほどあれやこれや悩んでしまい大変遅くなってすみません。まず、『キッチン』つながりで、二冊の本を思いつきました。どちらも私には思い出深い本です。でも一冊はナチスがらみなので、この話題は最近やったばかりなので繰り返しになってしまいますね。もう一冊は、下町の江戸っ子の生活や食べ物の話題で風情があり、いつかまた。 吉本ばななの『TUGUMI』が連載されていた懐かしの雑誌『マリ・クレール』の話もしたいし。2年分のバックナンバーを引っ越しを繰り返すうちに処分してしまったことが悔やんでも悔やみきれない。 文芸誌『海』から『マリ・クレール』に移籍してファッションだけでなく海外文芸を紹介する稀有な女性誌に変身させた異色の編集者、安原顕のことを書いている本を今回見つけたので、候補にしておきます。 でも、もう一度、KOBAYASIさんの『ムーンライト・シャドウ』の紹介文を読んでいてどうしても気になったのが、「橋」のそばに「亡くなった人」が現れる イメージです。 「橋」は彼岸と此岸をつなぐものですが、このイメージは「お能」じゃないかと思ったのです。能では、舞台の正面左手にある廊下を「橋掛かり」といい、主人公の亡霊はこの「橋掛かり」から舞台に出てきます。源平の戦いで無残に散っていった若武者や、実らなかった恋に苦しみ死んでしまった恋人たちが、成仏できずに現れて、無念や執心を述べ、舞うことで思いを晴らそうとする作品がたくさんあります。ちょうどお盆なので、お能の話にします。 でも、本を紹介する前にもう少ししんぼうしてくださいね。『ムーンライト・シャドウ』と能の『井筒』にいくつかの似たところがあって気になったので、触れさせてくださいね。 世阿弥の『井筒』は、『伊勢物語』を題材にして、恋人への恋慕を主題とした複式夢幻能です。簡単に内容紹介します。 諸国一見の僧が、旅の途中に立ち寄った業平ゆかりの在原寺で、塚に水をかけて回向をしている里の女を見て声をかけると、「業平夫婦が昔ここにいたらしいので、業平を弔っている。」と答え、なおも尋ねると、女は業平について話しはじめ、いつしか、実は自分は業平の妻の「紀有常女(むすめ)」であり「井筒の女」の霊だと明かして姿を消します。 その晩、僧の夢に、業平の妻の幽霊が現れ、その幽霊は業平の形見の冠直衣を身に着けて業平への恋慕を語り、舞いながら井戸で自分の姿を水鏡に映し見ます。そこに映るのは、業平その人です。その舞い方も柔らかい女であったが、業平が憑依したかのような強い舞い方になるときもある。ここは見た目は男で意識は女。一人の女の身体に恋しい男の身体を取り込んだイメージです。(『ムーンライト・シャドウ』の「柊がゆみこの形見のセーラー服を着て登校している」ところを思い出します)そして世が明け僧の夢が覚めるというお話です。 最初に『ムーンライト・シャドウ』を読んだときは、生き残った者の苦しみと再生の話だなと思っていたのですが、「能」を重ねてみると、成仏しきれない死者の思いとそれを受け容れようとする生者の姿も表現されていたのだなと感じました。 「さつき」が「等」に「あの幼い私の面影だけが、いつもあなたのそばにいることを、切に祈る。」と語るところに。 今回の本は、松岡正剛や内田樹とも交際があって、最近は講演などでも名前を見かけるワキ方能楽師です。『異界を旅する能―ワキという存在』安田登著 ちくま文庫 をあげたいと思います。 能には「シテ」と「ワキ」があります。そして「シテ方」の家と、「ワキ方」の家が決まっていて、「シテ方」の家に属する者は一生「シテ」側の役しかしません。また、「ワキ方」の家に属する者も「ワキ」側の役しかしません。 「シテ」が主人公です。亡霊や異界からやってくる者を演じ、舞い、跳ね、縦横無尽に活躍します。面(おもて)も能装束も見どころがあります。 一方、「ワキ」は面(おもて)はつけない。装束は地味。目立った活躍はしない。「シテ」と話はするけれど、「シテ」の語りを引きだしてしまうと、舞台のわきの方で木偶(でく)のようにひたすら座っているだけになってしまいます。 「ワキ」は諸国一見の僧とか、天皇や権力者の使いのものと役もだいたい決まっています。他の演劇で考えれば、「シテ」役を一生できない「ワキ方」の者は面白みがないように思えます。 しかし、安田登は、ワキの必然性やその特徴や魅力をこの『異界を旅する能』の中にわかりやすく書いています。――彼(ワキ)は無力ということをよく知っている。聴くことしかできないということを、身に沁みて知っている。 ――いつまでも浮かぶことができない魂の救済を求めて、再びこの世に出現するシテと、それをただ黙って受け止めることしかできない無力なワキ。その関係の中だからこそ、シテは残恨の思いをあるいは「語り」、あるいは「舞い」、そしてその行為を通して、最後には自分自身の力で、残恨の思いを昇華させていくことができるのだ。――そんなワキは無力だが、幽霊はほかの人々には己の姿を見せないが、ただワキにだけその姿を見せて魂の救済を求める。――換言すれば、無力なワキのみが異界と出会い、そしてシテの新たな生を生き直させる機会を得ると言える。さらに言葉を換えれば、ワキは無力だからこそ、異界と出会うことができるのだ ワキとは、シテが本心を語るに足る相手、ともに苦しむことのできる「無力」の「力」を持っていると、黙っていても、感じさせる力量が必要な役だというのですね。 自分を深く無力だと思いなしたものこそが、どうしても晴らしようもない恨みや悲しみを抱えた魂の語りを聴いてその痛苦を「晴らす」あるいは「祓う」ことができると書いています。まるで、心療内科のカウンセラーのようですね。 かつての私は死後のことは考えないようにしていましたが、最近は、突然思いもかけぬ災難で命を失ったり、まだ死に切れない思いでこの世から去っていってしまった人の魂が、語るにふさわしい者に出会いその無念を晴らすことができるという観念を形象化している芸能が生き残っていることをありがたいと感じています。 遅くなり申し訳ありません。毎日暑いですが、SIMAKUMAさんはお元気そうで何よりです。またあとよそりくお願いいたします。(E・DEGUTI・2020・08・14)追記2024・02・02 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.11.19

コメント(0)

-

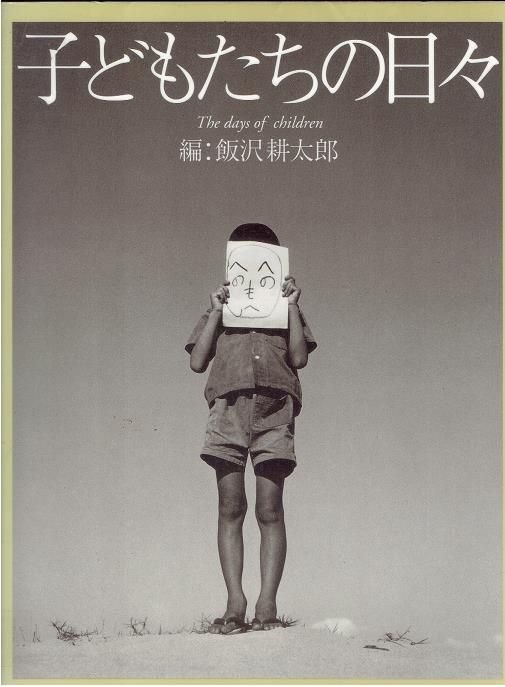

週刊 読書案内 編集 飯沢耕太郎「子どもたちの日々」(福音館書店)

編集 飯沢耕太郎「子どもたちの日々」(福音館書店) 表紙の写真は植田正治の昭和24年(1949年)の写真「へのへのもへ」です。ぼくの勝手な感想ですが、植田正治は「超現実的」、所謂、シュールな印象の写真を撮る人だと記憶に残っていて、この写真も、そういうイメージで覚えていたのですが、こうして、今、見返してみると、異様に現実的な印象に駆られます。 何をもって現実的だと感じているのか、われながら判然とはしないのですが、この少年は確かに、「あの頃」いた少年の一人だという確信のようなものを呼び起こしてくるのです。 もちろん、昭和二十年代の最後に生まれたぼくは、この少年自身ではありません。しかし、この写真に流れる「空気」は知っていると思いました。 もう一枚、この写真集にこんな写真がありました。 長野重一という人の《児童公園のこども 東京 市ヶ谷(曙橋下)》という写真です。 「へのへのもへ」の仮面が、「ウルトラマン」に変わるのに要した時間が17年だという事実には興味を惹かれますが、この少年は、明らかに浦沢直樹の傑作マンガ「二十世紀少年」のモデルだと思いました。 ウルトラマンのお面をつけた彼は、ぼくより少し年下だと思います。 話しは変わりますが、神戸から明石あたりの町を、もう、二年以上も徘徊しながら、街の通りに小学生ぐらいの子供がいないことに、最近、ようやく気づきました。 バギーにのったり、おかーさんの自転車に乗せらたり、手をひかれたりして行きすぎる、もう少し小さな子供には時々会うことができます。 今日も、垂水の商店街を歩いていて、女性の話しかける声でふりむくと、おかーさんが荷台、いや、子供用に設置された後部座席でぐずっている女の子に、前を向いて歩きながら話しかけているのでした。 立ちどまって見ていると、女の子は、そばを通り過ぎながら、疑わしそうな目で、じっと、こちらを見ていましたが、老人の顔が見えなくなると、ご機嫌を直したようで、「あのねえー、あのねえー」と元気な声を上げていました。もう少し、大きな子供たちはどこに行ってしまったんでしょう。 木村伊兵衛「紙芝居屋のいる光景」「東京(月島) この写真集の編集者飯沢耕太郎は、1995年に出版されたこの本が編集された時点での「路上の子供たち」の行方について、語っていますが、たとえば木村伊兵衛の、あまりにも有名なこの写真のように、子供たちがいた時代があったことに、今となっては驚きます。 これは東京の「月島」らしいのですが、こんなふうに子どもというのはいたものだったと思うのです。が、半世紀たった今、彼らはどこに行ってしまったんでしょうね。 ブログを読んでくれているらしい知人が東京にいます。ついでですから、昭和29年の東京駅八重洲口の当時の写真も載せておきましょう。 木村伊兵衛「東京八重洲口」昭和29年 ぼくには、この写真に写っている工事中のビルが、一体何であるのかもわかりませんが、ひょっとしたら、東京の人は面白がってくれるかもしれません。 そういえば、架橋のコンクリートの下のジャングルジムは、1964年の2年後の光景でした。 写真集を眺めるようになって、街を歩きながら、何となく風景の見方が変わりつつあるかもしれません。不思議なものです。追記2022・07・05 東京にあこがれていたころがありました。もう遠い昔のことです。最近、晶文社の吉本隆明全集をパラパラしていて、彼が戦前の東京の少年だったこと、都会の子どもだったことを改めて感じましたが、考えてみれば昭和10年代に省線沿いに見えた風景で、たぶん変わらないままあるのは皇居だけなのかもしれないと気づいて、ちょっと、ギョッとしました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 ユージン・スミス「ユージン・スミス写真集」(クレヴィス)

ユージン・スミス「ユージン・スミス写真集」(クレヴィス) ユージン・スミスの写真集が2017年に新しく出ていて、「文学」でいえばアンソロジーというのでしょうか、彼の写真家としての生涯の仕事を、時代順に並べた名写真集なのですが、何の気なしに借り出してきました。 自宅に持ち帰り、表紙の写真を見て手がとまりました。「The Walk to Paradise Garden.1946ニューヨーク郊外」という写真です。 ぼくには四人の子供がいますが、末の娘と三男が手を取り合って歩いています。立木に覆われた、森の中の暗い坂道を登り切って明るい光があふれた場所にたどり着きました。 立ちどまって、二人の姿を見あげているのは父親であるぼくです。ぼくのすぐ後ろには母親のチッチキ夫人が、俯くように足元を気にしながら歩いています。長男と次男は、先に行ってしまったようです。 写真を見ているぼくは、子供たちが、明るい日射しを浴びて、若葉が輝く中を歩いている姿を思い浮かべています。何故だかよくわかりませんが、涙が溢れてきます。 それが、いつ、どこでのことだったのか、記憶に探りを入れます。当然のことですが、どうしても思い出すことができません。 ユージン・スミスという写真家の写真と初めて出会った気がしました。ぼくたちの世代にとって、ユージン・スミスといえば「水俣」です。そこで、何度も出会っています。 この写真集にも十数枚の「水俣」が載っています。この記事にも写真を掲載したいのですが、遠慮します。代わりに、本書の冒頭に掲げられたユージン・スミスのことばを引用として載せたいと思います。水俣で写真をとる理由 写真はせいぜい小さな声にすぎないが、ときたま ― ほんのときたま ― 一枚の写真、あるいは、一組の写真がわれわれの意識を呼び覚ますことができる。写真を見る人間によるところが大きいが、ときには写真が、思考への触媒となるのに充分な感情を呼び起こすことができる。われわれのうちにあるもの ― たぶん少なからぬもの ― は影響を受け、道理に心をかたむけ、誤りを正す方法を見つけるだろう。そして、ひとつの病の治癒の探求に必要ん献身へと奮い立つことさえあるだろう。そうでないものも、多分、我々自身の生活からは遠い存在である人々をずっとよく理解し、共感するだろう。写真は小さな声だ。私の生活の重要な声である。それが唯一というわけではないが、私は写真を信じている。もし充分に熟成されていれば、写真はときに物を言う。それが私 ― アイリーン ― が水俣で写真をとり理由である。 ― W.ユージン・スミス 何も付け加えることはありません。写真の見方や、評価の方法について、ぼくは何も知りません。ただ彼が残した、一つ一つの作品を見つめて、ぼく自身の中で動くものを探したいと思います。 本書の裏表紙に載せられた「《アンドレア・ドリア号の生存者を待つ》1956年・ニューヨーク 」という作品です。写真は表層しか写しませんが、ここに「生きている人間」がいることは確かだと、ぼくは思います。追記2021・10・13 この秋、水俣のユージン・スミスを描いた映画「Minamata」を見ました。映画を作っている人たちがスミスの写真を目にして、何かを動かされて、それを伝えようとしている映画だと思いました。 ある芸術作品から、何か「声」を聴いたときに、聞いた人間が、その聞いたことにうながされることを大切にすることを感じました。文学であれ写真であれ、その「声」が伝わっていくこと、その「声」を誰かに伝えたいと思うことを大事にしたいと思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.17

コメント(0)

-

週刊 読書案内 藤原新也『風のフリュート』+『ディングルの入江』(集英社)

「100days100bookcovers no19」(19日目)藤原新也『風のフリュート』+『ディングルの入江』(集英社)SODEOKAさんがラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を取り上げた文章から思いついた、次へのとっかかりは「アイルランド」。 八雲の父の故国であり八雲自身も住んだ土地である。アイルランドには昔から漠然とした「憧憬」があった。それがいつ頃からでどんな理由だったかは、今となっては忘却の彼方ではあるのだが。 彼の地に対する、勝手なイメージを凝縮すると「荒々しさ」と「素朴さ」。さらに付け足せば「幻想性」。ふと気がつけば、そこでユニコーンが草を食んでいるとでもいうような。 でも、どうして「ユニコーン」なのかはわからない。 ネットで調べてみて引っかかったのは、「ユニコーン」についてのWikiの説明中にある「古代ヨーロッパに住んでいたケルト民族がキリスト教伝来以前に信仰していたドルイド教の民間伝承として伝えられた怪物とも考えられている」という曖昧な表現くらい。ヨーロッパ全土にはユニコーンの伝承はたしかに存在するようではあるのだが。また「ケルト人」はアイルランドのみならずウェールズ、スコットランドに残り、一部は大陸に渡ったとされているようだから、必ずしもアイルランド固有の話ではない。 アイルランド出身の詩人ウィリアム・バトラー・イェイツが「有翼のユニコーン」を作品中に登場させているという記述も別に見つけたが、はたしてどこかでイェイツを読んでいたのだろうか。 確かなのは、ユニコーンがスコットランドの王家の象徴として扱われ、グレートブリテン王国成立以降、イギリス王家の紋章にレパード(獅子)とともに使われているということくらいだが、こんなのは今回初めて知ったことだ。 たぶん根拠のない勝手な連想にすぎないのだろう。 一方、現実に目を向けると、現代史的には70年代に、北アイルランドでカトリックとプロテスタントが対立した殺傷事件(ポール・マッカートニーやジョン・レノン、あるいは後にアイルランド出身のU2もこの事件をテーマに曲を発表した)が起こり、IRA(アイルランド共和軍)の名前は武装組織(あるいはテロ組織)として世界的に名を知られるようになったのは比較的記憶に新しい。 映画では、ジャック・ヒギンスの原作小説を基に、マイク・ホッジスが監督し、ミッキー・ロークがIRAのテロリストを演じた『死にゆく者への祈り』というのがあった。DVDで観た覚えがある。 とはいえ、ここでは、本の話だった。 最初に思いついたのが、結局今回取り上げる本になったのだが、それ以外にも思い浮かんだのはいくつかあった。 哲学者ヴィトゲンシュタインが最後に仕事の地に選んだのがアイルランドだったというエピソード。 だが、よく考えると以前興味も持ったときに買った厚めの文庫本はいまだに読めていないし、読んだのは『90分でわかるヴィトゲンシュタイン』といういい加減そうな(実際はそうでもなかった)薄い入門書?だけ。 まぁそれがいけないわけではないが、かの「語りえぬものには、沈黙しなければならない」という有名なフレーズしか覚えていないようでは話にならんということで却下。 文学的には、アイルランドといえば当然ジェイムス・ジョイスということになるのだろうが、『ユリシーズ』も『フィネガンズ・ウェイク』も名前しか知らず、唯一かつて手許にあった『ダブリン市民』の文庫本はいつのまのか手許を離れていた。 あるいはジョイス絡みでは高橋源一郎『ジェイムス・ジョイスを読んだ猫』が本棚に見つかった。 これは書物、映画、音楽等々についての軽めの文章で、悪くないが焦点を絞りにくい。 で、結局、『風のフリュート』(+『ディングルの入江』) 藤原新也 集英社 ということになった。 藤原新也は写真家だが、著述家としても活躍。写真集以外の著書も数多い。 この2冊は単行本だが、大半は文庫になったらというスタンスで、何冊か読んだ。多くは写真を所々に差し挟んだエッセイ集だが、写真はむろん、文章もうまい。 ちなみに著者は東京藝大の美術学部絵画科油画専攻中退、とのこと。写真を見ると何となくそれもわかる。 その藤原新也が1998年に出した初の小説が『ディングルの入江』。その写真版として同時に出たのが『風のフリュート』。 だから『風のフリュート』は写真集ということになる。『風のフリュート』には、写真と写真の間に『ディングルの入江』からの抜粋が差し挟まれる。 小説の舞台になったアイルランドの、おそらくデイングルその他の土地で、風がフリュート(フルート)のように鳴り響く中、撮影された72葉の写真。表紙とは別に、その中からいくらかを掲げてみるのでご覧いただきたい(著作権とかは大丈夫かな)。 見事だと思う。そう感じるのは、きっと私の中の「アイルランド」に近いイメージがそこにあるからだ。 荒々しい自然と、そこで暮らす人々、その両者が互いに侵食し、現実と幻想が共存し、いくつかは消え失せいくつかは新たに生まれる。それらが光と影によって刻まれた記録とでも言えばいいか。 今回この写真を見て、妙な既視感を覚えた。むろん一度この本の写真を眺め、文章を読んだのだから当たり前なのだが、もっと以前から頭蓋のどこかにこんな光景が残っていた気がしたのだ。 案の定、話の結構も展開もすっかり忘れてしまっていた『ディングルの入江』も読み直そうかとも思ったのだが、300ページのうち100ページほどを読んだところで断念した。根性がないのが残念だが仕方ない。 小説は読みやすいが、小説として特別に印象や記憶に残っていたわけではない。 東京の路上でブルースハープを吹いていた、3つ年上のアイルランド人ケインと知り合った「私」が、6年後、東京の「私」の部屋に当時彼が忘れていった懐中時計をもって、撮影の帰り(主人公は著者と同じく写真家の設定)アイルランドに立ち寄り、そこでケインに再会するところから小説は始まる。 二人に加え、ケインの懐中時計の蓋の裏に張り付けられた写真の女性プーカが重要な登場人物になる。 プーカは画家。ケインとプーカはかつて一緒に暮らし、それから分かれた。100ページまででは、「私」がプーカの暮らす人里離れた場所にたどりつき、彼女の制作した絵画や版画を観るところまで。プーカの家からは彼女の生まれたブラスケット島が遠くに見える。 途中までの感想ではあるが、小説としてはいくぶん説明しすぎる嫌いがあるように思った。小説というよりエッセイとしてなら感想はまたかなり違っただろう。当地の自然や人の暮らしの描写には興味をそそられるところがいくつかあった。いずれにしろ、この際だから最後までもう一度読んでみようと思う。 著者はその小説の「あとがき」で、『島』を書いてみたいと考えてこの小説を書いたと述べている。それはアイルランドであろうとどこであろうとよかったと。 ヒトの深部に眠る無意識の海にその『島』が手で触れられるように浮かび上がってくれればそれはどこでもよかったのだ。書き終えてのちも、その島の暗喩するもののすべて見えてきたというわけでもない。ただその島はこの二十年の旅の中(引用者注:写真家の、インドから始まりその二十年目にアメリカを旅するまでの期間)で次々と無残な喪失を眼前にさらしつづけていったことだけは、私はよく知っている。 『島』は海によって、陸から隔てられている。隔離されている。島にいる限り、海や海の向こうは見なくともさして困らない。グローバリゼーションの時代であったとしても。 「隔離」されることがことさら求められるこの時代において、私たちが失ったものを、海や海の向こうを、そして見過ごしがちな足許を見やりながらもう一度考えてみたいと思った。『風のフリュート』にはそれが写り込んでいるかもしれない。 最後に、この2冊を読んだあとにちょっとした「後日談」的な出来事があったので追記しておく。 当時、勤務していた進学塾の、生徒ないし保護者向けの配布物のコラム記事として読書感想文的な小文を頼まれて、この2冊(『ディングルの入江』だけだったかも)について書いたら、少ししてある生徒から「これ、書いたのはどなたですか」と問われた。「いや、実は私です」と答えたら、何日か後、その生徒が一冊の本を手にやってきた。 本は『ディングルの入江』で、表紙を開くと次の「見返し」に、私の名前と日付、著者の名前が写真のように結構な達筆で記されていた。驚いて話を聞くと、お父さんが著者の藤原新也さんと知り合いで、私の書いたものを目にして藤原さんに頼んでくれたようなのだ。お父さんは、東京都写真美術館にお勤めだと生徒は話していた。 ここでお礼を言っても詮ないことではあるが、改めて感謝申し上げます。 なんだかんだで長くなってしまった。 皆さん、遅くなりました。では、DEGUTIさん、次回、お願いします。 (T・KOBAYASI2020・06・16) 追記2024・01・20 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.08.11

コメント(0)

-

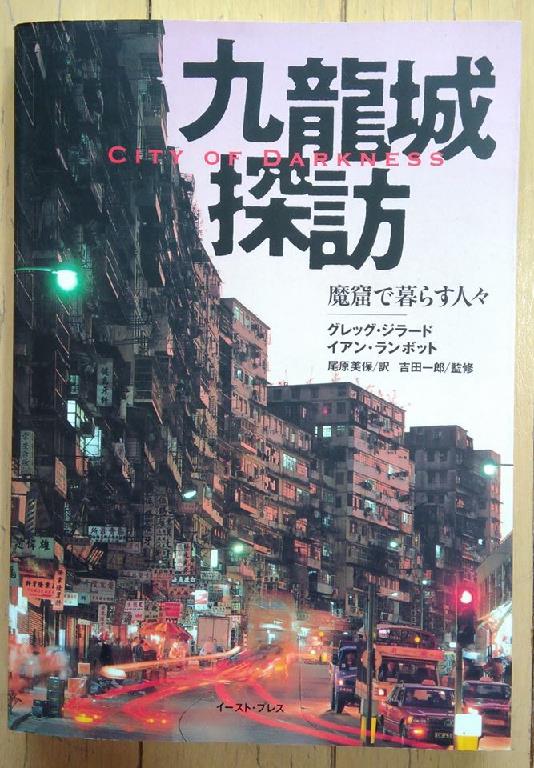

週刊 読書案内 『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(尾原美保:訳、吉田一郎:監修/イースト・プレス)

「100days100bookcovers no3」三日目『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(イースト・プレス) 3人で100日、本のカバーを繋いでゆく企画を始めました。私はほかのおふたりと比べると格段に本を読んでいないので、どこまでついて行けるかわかりませんが、とりあえず行ってみたいと思います。 Simadaさんご紹介の『結ばれたロープ』からの連想です。 『九龍城探訪 魔窟で暮らす人々』グレッグ・ジラード、イアン・ランボット(イースト・プレス) 九龍城は、1993年に取り壊されるまで香港に実在した大スラム街です。もともと城砦だった場所に、1940年代初頭の国共内戦から逃れてきた難民がなだれ込み、城砦が取り壊されたあとにペンシルビルを無計画に次々と建設して、その内部では200以上にのぼる通路が迷路化していました。 狭い地域に3万人以上が住み、取り壊しの直前は、世界で最も人口密度の高い場所だったそうです。 当時香港に住んでいたふたりのカメラマン、ジラードとランボットが、取り壊し前の九龍城に潜入・取材し、写真と住民へのインタビューで構成されたのが本書です。 裏社会の人間たちや麻薬中毒者たちが巣食う無法地帯というイメージが強いのですが、実際はふつうの人々もたくさん住んでいました。中には、医院や保育園、理髪店や教会などもあり、菓子や麺、文房具やゴルフボールなど、いろいろな商品をつくる製造所も多数存在しました。 「きれいな水」の調達には苦労していたようで、水を部屋まで運び上げる職業もあったそうです。住む世界が違う人々が雑多に暮らす、すさまじい「共生」の場だったのです。 ですが、実際そこで生活している人々のインタビューを読んでみると、それぞれの暮らしは特別なものではなく、危ない人たちが住む領域には寄りつかず、安全な場所を行き来して生活が成り立っています。そこに入れば、どんな風にでも生きてゆく「人間」の計り知れないたくましさの集積は、不思議を感じるほどです。 久しぶりにページを開いて見ていると、ふと軍艦島を思い出しました。九龍城のカオスに比べたら、軍艦島の廃墟ははるかに整然としていますが、迷路好き、廃墟好きの心を鷲掴みにする風景という意味では、似ているかもしれません。 九龍城から軍艦島へ、PCをサーフィンするうち、増築に次ぐ増築で「日本の九龍城」「軍艦島マンション」と呼ばれるマンションの情報にたどり着きました。 高知にある「沢田マンション」です。セルフビルドの素人建築で違法スレスレなのだそうですが、プロの建築家にはない発想があちらこちらに見られるのだとか。九龍城にははるかに及びませんが、現在も多くの住人が住む現役マンションで、コロナが収束したらちょっと高知へ見に行ってみようか、と思わせるに十分の異容です。 と話が逸れたところで、次は T・KOBAYASIさんよろしくお願いします。 (K・SODEOKA2020・05・13)追記2024・01・17 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目)という形でまとめました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.06.13

コメント(0)

-

週刊 読書案内 菊地信義「装幀の余白から」(白水社)

菊地信義「装幀の余白から」(白水社) 表紙だけでは、意味不明ですので、背表紙もスキャンしてみました。 装幀家の菊地信義を撮った「つつんでひらいて」というドキュメンタリーを見て「装幀の余白から」(白水社)というエッセイ集を読みました。 スキャーナーで撮ってみると真っ白く見えますが、ほんの少しグリーンのニュアンスがあるクリーム色の本です。内容は新聞や雑誌に載せた短いコラムやエッセイですね。 本に使う紙の「風合い」だとか、朝一番に飲む「コヒーの味」だとか、実際に物を作る人にしか口にできない話が、飾らない文章なのですが、どこかに「つよさ」を感じさせるところが独特の味となっているエッセイが集められています。 とはいうものの、「さあ、紹介しよう」とかまえてみると、ちょっと困ってしまうタイプの「本」です。装幀の写真をご覧になってもわかると思うのですが、限りなく特徴を消し去った、だからこそ、実に個性的な「本」の姿なのです。 書きあぐねているさなかに、作家の古井由吉の訃報がネットに出ました。「つつんでひらいて」という映画では、古井由吉自身も出演し、「自己模倣に陥らない」と装幀家の仕事をたたえていたことが印象に残りましたが、映画では、彼の「雨の裾」という短編集の装幀のプロセスが丁寧にたどられていて、それこそ、目を瞠る思いをしたことを思い出しました。 亡くなった古井由吉が生涯をかけて書き続けてきた作品の、「本」としての「身づくろい」を一手に引き受けてきた装幀家が、その作家の死に際して何を感じ、何を考えているのか、生半可な想像はできません。ただ、傷ましく思うだけです。 偶然ですが、このエッセイ集の中に、一つだけ「斯斯然然」、「かくかくしかじか」と読むのだと思いますが、その題で、古井由吉を話題にした軽妙な文章があります。 本来ならば、装幀家である菊池信義が古井由吉という作家を「物を作って生きる奥義を授かった」人であることを語っているエピソードを引用すればいいのかもしれません。しかし、それでは、古井の作品のファンであった素顔が伝わらないでしょう。こんなふうに古井由吉の作品を読んでいた一人の「読者」が彼の「本」を作っていたことを、全文引用して伝えたいと思います。 美術大学の学生に、装幀した本で、一番思いの深い一冊は、と問われ、古井由吉さんの「山躁賦」と口にし、理由を聞かれて往生した。 思いのたけは装幀にこめてあると、煙にまいてもよかったのだ。 かれこれ三十年になる。古井さんの、旅を主題とした連作小説の、編集者の一人として、取材旅行に同行する機会を得た。掲載誌に挿絵がわりの写真を撮る仕事でもあった。 原稿をいただき、真先に読み、ソエル写真を選んで、版元に渡さねばならぬのだが、読者として読みふけってしまい、仕事にならぬ。朝から晩まで、歩き回り、同じものを眺め。飲食を共にした旅だから、作品へ取り上げられた物事に共感し、得心もいく。 対象を見極め、内から如実に掴み取った言葉で紡がれた思いや考え、現実感がある。想念が、作者自身を刺激し、あらぬ物事が想起され、古典の文言が蘇る。そんなすべてが夢や幻覚へ崩れる文のありようは壮観としかいいようがない。 「山躁賦」の文の教えは、物事の実相を見るということだ。物事は、美しくもなければ、醜くもない。実もなければ、虚もない。美醜や虚実を分つことで、世間があり、「私」ってやつも生じる。そういった世間や「私」からはぐれだし、物事と直面する。実相を見るとは、物事を、のっぺらぼうにみることだ。 物を作ることは、それに目鼻を描くことではない。発見することだ。文芸書の装丁を生業として、数年が過ぎた頃だった。編集者から、依頼される作品を装幀するだけでなく、作者が作品を孕む時空を共にすべく、望んだ仕事。思い掛けず、物を作って生きる奥義を授かった。後日、件の学生が、古書店で「山躁賦」を求めたが、他の小説を読むようには読めない。実相を見るといったことも書かれていない。いったい、どう読んだらいいかと、真顔で聞かれた。 具象画と抽象画があるように、小説にもある。斯斯の次第で、こんな思いや考えをいだいた。古典の文言が蘇り、幻覚が生じた理由が然然とあれば具象。読める、となる。 「山躁賦」には、そんな斯斯然然がない。 まず作者が何を言いたいのか、と考えることをやめる。 次に文章を、書かれているものや事の違いで、文の塊をほぐす。次に、塊ごとに印象を言葉にしてみる。面白い、恐ろしい。不思議、意味不明、といったあんばい。 そうして、なぜ、そう感じるのか、他人事のように己に問うてみる。引かれてある古典の文言も手掛かりになる。実際の旅であれば、おのずと解放されてある人の五感。作品を読む旅でも欠かせない。書かれてある風景から音を聞く。音の手触りを感じとる。見るものを聞く。聞こえるものに触る。そうやって紡ぎだす答えが、読者ひとりひとりの「山躁賦」だ。「山躁賦」という作品を読むことは作者が旅したように、作品を旅することだ、その旅が、読者にもたらすのは「考える」楽しさ。物事に対して、生じる印象、なぜ、そう考えるのか、自問してみる、それが考えることのとば口だ。人は、自分で考え行動しているようでいて、案外、世間の考えを選んで生きている。 件の真顔も、この春は卒業と聞いた。さてどんな旅になることやら。(「装幀の予覚から」所収「斯斯然然」) いかがでしょうか。「山躁賦」という作品は、初期から中期へと、微妙な作風の変化が表れてきたころの作品集です。それにしても、菊池信義という装幀家に巡り合えた、古井由吉という小説家は、ある意味幸せな人だったのかもしれませんね。追記2020・02・28 古井由吉の、最後の作品集「この道」(講談社)が目の前にあります。最後に収められた「行く方知れず」という作品の末尾あたりです。 皿鉢も ほのかに闇の 宵涼み 芭蕉 芭蕉の句が引用されて、最後の文章はこんなふうに記されています。気がついてみれば、寝床の中で笑っていた。声までは立てていなかったが、物に狂へるか、と我ながら呆れた。皿鉢ばかりが白く光るのも、暑さに茹る生身が、じつはいきながらになかば亡き者になっているしるしかと思うとよけいにおかしい。 こんな笑いよりもしかし、老木が風も吹かぬのに折れて倒れる、その声こそようやく、生涯の哄笑か、未だ時ならず、時ならず、と控えて笑いをおさめた。 今、思えば、死が身近にあったことを思わせる壮烈な文章ですね。もちろん、装幀は菊地信義です。 それから映画「つつんでひらいて」の感想はここをクリックしてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!この道 [ 古井 由吉 ]

2020.02.29

コメント(0)

-

週刊 読書案内 岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書)

岡田暁生 「西洋音楽史」(中公新書) 15年ほど前の「読書案内」の記事です。相手は高校生でしたが、今となっては話題が少々古いですね。2005年出版の本なので、《2004年書物の旅》に入れるのにも、少々抵抗がありました。というわけで、そのまま載せます。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ だいたい休みの日に何をしているのかと聞かれて返答に困る。何にもしていない。趣味と呼べるようなことは何もない。たいていゴロゴロして本を読んでいるが、本を読むことを趣味だと思ったことはない。ある種の中毒のようなものだろう。 ほかに何をしているかというとヘッド・ホンで音楽を聴いている。ジャンルは問わない。タダ、最近のポピュラー音楽はあまり聴かない。うるさいと感じてしまうからだ。 年のせいか、単なる好みかわからないが「あゆ」にも「モー・ムス」にもついていけない。紅白とかミュージックナンチャラとかもダメ。もっとも、「モンゴル何とか」とか「ガガガ」とかはついていけるから、年ではなくて好みだろう。 今はEL&P=エマーソン、レイク&パーマーの「展覧会の絵」を聞きながらワープロを打っている。原曲はロシアの十九世紀の作曲家ムソルグスキーのピアノ組曲。チヤイコフスキーと同じ時代のクラシックの名曲だが、この演奏はイギリスのロック・バンドによるもので、結構有名な作品。 クラシックとかロックとか、ジャズとか歌謡曲とかジャンルを分けてそれぞれ別の音楽のことのようにいうが、ぼくには何が違っているのか、本当はよくわからない。結局同じなんじゃないかと思うこともある。別に音楽を訊きながら昼寝するたびに悩んでいるわけじゃないが、「それって、よく分からないよな。」的にずっと気になっていたことだ。 ためしに岡田暁生「西洋音楽史」(中公新書)を読んでみると、これが意外に面白かった。 西洋芸術音楽は1000年以上の歴史を持つが、私たちが普段慣れ親しんでいるクラシックは、十八世紀(バロック後期)から二〇世紀初頭までのたかだか二〇〇年の音楽にすぎない。 西洋音楽の歴史を川の流れに喩えるなら、クラシック音楽はせいぜいその河口付近にすぎない。確かにクラシックの二〇〇年は、西洋音楽史という川が最も美しく壮大な風景を繰り広げてくれた時代、川幅がもっとも大きくなり、最も威容に満ちた時代ではある。だがこの川はいったいどこからやってきたのか。そしてどこへ流れていくのか。―中略― しかし今日、西洋音楽はもはや川ではない。私たちが今いるのは「現代」という混沌とした海だ。そこでは、全く異なる地域的・社会的・歴史的な出自を持つ世界中のありとあらゆる音楽が、互いに混ざり合ってさまざまな海流をなし、これらの海流はめまぐるしくその方向と力学関係を変化させつつ、今に至っている。この『世界音楽』という海に大量の水を供給してきたのが、西洋音楽という大河であることはまちがいないにしろ、川としての西洋音楽の輪郭は、かつてのような明瞭な形ではもはや見定め難くなっている…。 こういうまえがきで始まるのだが、たとえば、誰でも知っているモーツアルトが登場するのは230ページ余りある本書の100ページを越えてからだ。そこまではどっちかというとヨーロッパ史における音楽の役割の講義という意味で面白いのがこの本の特徴だ。 音楽は社会と切り離せないんだそうだ。たとえば十六世紀の画家ティツィアーノの「田園の演奏」なんていう絵は全裸の女性が笛を吹いているピクニックの様子を描いているんだけど、それってどんな理由からなのかとか。それは、バロックと呼ばれる新しい音楽の誕生と関係があるらしいんだよね。 宗教改革がヨーロッパに広がり、グレゴリオ聖歌のようなカトリック教会の音楽に対してプロテスタント教会の音楽、誰もが口ずさめるコラールという音楽形式が生まれてきて、民衆に受け入れられていった結果なんだそうだ。 やがて、そこからバッハが生まれてくるという。世界史の先生でこんな講義をする人はきっといない。 ところでぼくが感じていた疑問にはどう答えているのかというと、答の一つは引用したまえがきにもあるとおり現代は『世界音楽』の時代に入っているということで、いろんな川の流れの混沌とした化合物になっているって言うことだ。 そして、もう一つの答として、著者は現代音楽の保守性について言及したあとで、こういっている。 ポピュラー音楽の多くもまた、見かけほど現代的ではないと私には思える。アドルノはポピュラー音楽を皮肉を込めて『常緑樹(エヴァーグリーン)』と呼んだが(常に新しく見えるが、常に同じものだという意味だろう)、実際それは今なお『ドミソ』といった伝統的和声で伴奏され、ドレミの音階で作られた旋律を、心を込めてエスプレシーヴォ(表情豊かに)で歌い、人々の感動を消費し尽くそうとしている。ポピュラー音楽こそ『感動させる音楽』としてロマン派の二十世紀における忠実な継承者である。 くわえて、現代を「神なき時代の宗教的カタルシスの代用品としての音楽の洪水」の時代だと喝破することで本書を終えている。 ぼくなりにまとめれば、ジャンルにはそれぞれの水脈があるわけだから、確かに違う音楽だといえる。しかし、たとえば流行するポピュラー音楽が共通の感受性、「感動したい」「癒されたい」に支えられ、形式的に新しさなんて何もないのに大衆的な消費の対象となってロマン派を継いでいるように、十九世紀にはじまった商品としての音楽はショパンであろうが流行歌であろうが、訳のわからない現代音楽であろうが共通の社会現象、感動を追い求める同じ形式のヴァリエーションとして見ることができるということだ。 みんなが聴いている音楽って、好みは違うかもしれないけど、案外似たものかもしれないということだね。なんだか話が難しそうになってしまったが、素人にも分かる西洋音楽史で、お薦めだと思いましたよ。 何せクラシック音楽史だから今度テレビ化される二ノ宮知子『のだめカンタービレ』(講談社コミックス)で予習してから読むといいかもしれない。あの漫画はCDブックも 出ているそうだからね。(S)2006・10・03 追記2020・02・11 最近ではすっかりユーチューブとかのお世話になることが多い。サンデー毎日な日々なわけで、何となく同じ曲をBGMで聞くことが多い。この本を読んで、著者が気に入っていろいろ読んだ、案内したい本も多い、でも、読みなおす気力にかけていて…。困ったもんだ。ボタン押してね!ボタン押してね!【中古】 音楽の聴き方 聴く型と趣味を語る言葉 中公新書/岡田暁生【著】

2020.02.11

コメント(0)

-

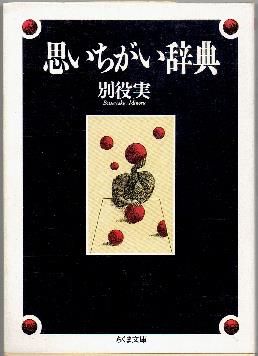

週刊 読書案内 別役実「思いちがい辞典」(ちくま文庫)

2004年《書物》の旅 (その11) 別役実「思いちがい辞典」(ちくま文庫) 先日、(2004年の先日)別役実という劇作家の「賢治幻想 電信柱の歌」という演劇を観ました。傘付裸電球の街灯がついている電信柱の下に宮沢賢治が佇んでいるというイメージのお芝居ですが、まあ、あくまでもイメージです。 さて、その別役実は人間社会の不条理なありさまを描くことを得意とした、現在の日本を代表する劇作家の一人です。著書は戯曲をはじめとして数え切れないほどあります。 僕の手元にも、今、ちょっと見ただけでも「当世・商売往来」(岩波新書)・「日々の暮らし方」(白水Uブックス)・「思いちがい辞典」(ちくま文庫)、という感じで、まだまだあります。こんな事いくら言っても、題だけではよくわからないですね。それでは、とりあえず「思いちがい辞典」の中から、「デンワキ(電話機)」と題されている一章を引用してみましょう。いかにも、別役実という文章です。長くなりますが読んでみて下さい。 「命の電話」というのがある。死にたくなった時にそこへ電話すると、死にたくなくならせてくれるというのである。一部には、「生きる希望を与えてくれるらしいぞ」という説もあるのだが、如何に「命の電話」とは言え、そこまで無謀なことはしていないであろう。利害得失のことを考えれば、生命保険会社あたりが金を出して、これを維持しているのかもしれない。 同じことなら、葬儀社あたりに金を出させて生きたくてたまらない奴がそこへ電話すると、たちまち死んでしまいたくなるよう、「死の電話」というのもあってしかるべきようにおもわれるが、それはまだないのである。 ともかく、電話という現代の錯綜した対人関係を縫う、この奇妙な回路のことを考える時、その最深部には常に、この「命の電話」と、可能性としての「死の電話」が想定されているような気がしてならない。 いわゆる「電話機」というのは、電話という特殊な回路を通じて、いきなりその相手の「生」と「死」そのものに立ち会うことが出来るのであり、その可能性をにらみつつ相手をもてあそぶことが出来るのである。 電話は、ことばを伝達する回路というより、むしろ皮膚と皮膚との接触感覚を送りこむ回路と言えよう。電話は「話す」のではなく「触る」のである。 ひところ、子供たち同士の熱心な電話による会話が、問題になったことがあった。彼等は学校で、もしくはそれに類する公共の場所で、会話することが可能であり現にそうしている相手と、夜あらためて電話で長々と話をするのである。このことは、学校もしくはそれに類する公共の場所での会話とは、明らかに異なった種類の会話が電話では可能なのだ、という事実を示すものであり、それこそ、この種の「触りあい」もしくは「じゃれあい」にほかならないと、私は考えるのである。 そして電話はまた、正面玄関からノックをして礼儀正しく訪問するというより、むしろ裏口から、ベルの音と「もしもし」という儀礼だけを、ほとんど儀礼とも思えないようなやり方で伝え、いきなり侵入してくる。 言ってみれば電話は、「出合う」前に「忍びこむ」のである。気がついた時には、既にそいつは我々の内部にいるのだ。人が、手紙での借金依頼は容易に断れるのに、電話での借金依頼を断り難いのは、そのせいだろう。 電話でその話を聞くことによって我々は、彼が借金をしなければならない事情を、いつの間にか共有してしまっているからである。私自身、手紙での原稿依頼はたいてい断っているのだが、電話でのそれは、たいてい引き受けてしまっている。 かつて文明が手紙というものを発明した時、当時の人びとは賢明にも、手紙文体というものを作りあげた。日常用語でそれがやりとりされたら、それは単なる言葉の伝達ではなく、一方的に相手の生理に侵入し、その個体を損なうものにもなりかねないことを、よく知っていたのであろう。 従って文明が電話を発明した時、我々が電話文体を作りあげなかったのは、致命的な失敗と言えよう。電話は、手紙よりも更に、我々の内部と内部を結びつけるものだからである。 電話でもっとも無気味なのは、ベルがなって受話器を取りあげ耳に当てたとたん、「俺だよ」と言われ、それが誰なのかわからない数秒間であろう。しかもそいつは、そのとき既に我々の内部にいるのである。わけがわからないまま二、三応答があって、「間違いでした」と言って相手に電話を切られてしまうと、その無気味さは、更に確実なものとなる。 つまり、受話器を耳にあて相手に「俺だよ」と言われたとたん、たとえそれが誰なのかわからないにしても、それを聞き、その相手を既に我々の内部に侵入しているものと認めることによって、彼と我々との間に、ある「暗黙の了解」が成立したと見なさざるを得ないからである。 この種の、電話が電話であるというだけの理由で成立してしまう「暗黙の了解」ほど、電話という回路の特殊性を説明するものはないであろう。 ある家庭の、夕食後の団欒の場でその主人に電話がかかってくる。彼は、その場の話題に半分関心を残しながら、電話でのやりとりをし、やがて電話を切る。同時にその場の話もひとくぎりついて、主婦が主人に「どなたからの電話?」と聞く。そこで主人が「えっ?」となるのだ。つまり彼は、誰からの電話かわからないまま、話をしてしまったことに、その時はじめて気がつく、というわけである。 しかも、この場合重要なのは、にもかかわらず彼がその相手と確実に何ごとかを交し得たということであろう。もしかしたら、この家庭のこの場に電話を侵入させた相手こそ「電話魔」と言えるかもしれない。 このようにして現在、我々の文明のある地層に、電話回線を通じての奇妙な生理的共同体が形成されつつある。電話線を切ってしまわない限り、すべての「暗黙の了解」を拒絶し、独立してそれ自体完結した個体たらんとしているどんな人間も、溶解して半身でそれを共有せざるを得なくさせられつつあるのだ。 不安神経症としての「電話恐怖症」は、このあたりから出てくるものに違いない。 ぼくの友人には、本物の「命の電話」のボランティアをしている人もいるわけで、書き出しには「おいおい」というニュアンスがありますが、まあ、そこはそれ別役実ということでご容赦いただきたいわけですが、いかがでしょうか。というわけで、賢治の話はまた今度。(S)発行日 2004・11・4追記2020・01・28 昔、高校生相手に「読書案内」と称して書いていた記事です。時間が15年ほど古いので、取り扱いに注意してください。別役さんは、べつに古びているわけではありません。 2004年《書物》の旅(その1)・(その10)・(その12)はそれぞれをクリックしてみてください。 追記2020・03・12 今年の3月3日に亡くなったというニュースを、石牟礼道子さんの本の案内を書いていて知りました。別役さんも石牟礼さんが苦しんだパーキンソン病だったそうです。82歳だったそうですが、ぼく自身が二十代から読み続けていた人が、次々と亡くなるのはとても哀しく、寂しいものです。今でも上演される戯曲がたくさんあるそうですが、エッセイだけでなく、戯曲なんかも、少しづつ「案内」していければと思っています。追記2020・09・13別役実「台詞の風景」(白水社)の案内は書名をクリックしてみてください。追記2022・09・08 昨日、上記の「台詞の風景」を修繕しました。そのついでにこちらの修繕もしています。 8月の下旬からコロナで寝ていて思ったことなのですが、こうしてブログとかを投稿していると読者のみなさんのアクセス数とかが気になるのですが、アクセス数は、その時に流行っている本や映画について投稿すれば、格段に増えます。で、もともとが、調子乗りですから、ここのところ流行りを追いかけるということになりがちでした。 でも、それって、違うんですよね。「読書案内」を始めたのは今から20年ほど前、仕事で出会っている高校生に「本」を紹介したかったからです。大切なことは「皆さんご存知ない古い本ですが」という、まあ、コンセプトなのですね。 コロナから解放されて、元町商店街を歩いていて、偶然ですが、10年前の、最後の教え子さんに出会いました。 「センセー、ボク、最近、本読んでますよ!」 彼は、今では立派なサラリーマンなわけですが、開口一番のこの発言はうれしかったですね。いい「本」か、本当に「面白い」か、まあ、当てにはなりません。でも、そろそろ30代に差し掛かる彼らが、古本屋の棚とか、図書館の棚で探し直して読んで、できれば「おっ、これ、いいじゃないか!」と言ってくれる「本」を案内することが、ぼくなんかの役割だということを忘れたらあかんなと思いました。 ハヤリ決別宣言というわけではありませんが、古い本に、もう一度しっかり回帰したいと思いました。ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.01.28

コメント(0)

-

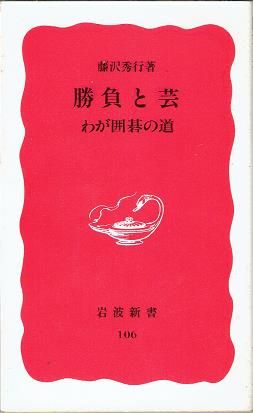

週刊 読書案内 藤沢秀行「勝負と芸」(岩波新書)

「2004年《書物》の旅 その12」 藤沢秀行「勝負と芸」(岩波新書) 2019年の夏、久しぶりに東京に行きました。東京は都会だと妙に実感しました。何しろ行く所、行く所、人が多い。ぼくが山手線の電車に乗ったのは、実は今回も乗っていませんが、15年ぶりぐらい前のことです。東京タワーのあたりに泊まって、市ヶ谷の日本棋院に行きました。 ちょっとでも囲碁をたしなむ人には夢の場所ですが、今となっては、何処の駅で何に乗って、何処の駅で降りたのか、全く夢の中の出来事のように忘れ去っていますね。 当時、勤めていた高校で顧問をしていた囲碁部のキャプテンが全国高校囲碁選手権大会に出場したのです。県の優勝と準優勝の選手に出場資格が与えられる大会で、彼は兵庫県の個人戦で準優勝したんです。少しでも囲碁を知っている人なら「ほー、それは凄い。」というにちがいない事なんです。でも知らない人は全く興味の湧かないことでしょう。 知らない人が大半だと思いますが、今日はその話です。 彼は高校に入学した時に初段でした。初段というのは、どこの高校にも、一人くらいはいるレベルなんですが、彼は2年間で6段に昇段しました。6段というのは県のトップクラスの実力です。 世の中にはいろんなゲームがあって、囲碁だけでなく将棋やオセロ、麻雀やトランプカード。対戦相手が一人ではない、複数の相手と戦うゲームもたくさんあります。 囲碁は一対一で戦います。ラッキーとかまぐれという事はほぼありません。体調に左右される事はあるでしょうが、実力相応の結果しか期待できません。要するに本人の脳みそが出来ること以上のコトはできないゲームという訳で、マージャンやトランプカードなんかとはかなり違う感じがします。 ともあれ、ただの初段が、たった2年間で県のトップクラスの実力をつけるということはこのゲームにおいても、ほんとうは、かなり難しいことです。彼はどうやって「脳みそ」を鍛えたのか。切磋琢磨する道場に通っていたわけでもありませんし、今のようにネット囲碁が、まだそれほど盛んだったわけではない頃です。知らない人は不思議に思われるかも知れませんが、基本的には本なのでした。 囲碁について出版されている本は大きくいって三種類あります。入門者や練習用の「入門書」「詰め碁集」。プロの碁の棋譜を載せた「打ち碁集」。それから「エッセイ」。 彼が愛用したのは「詰め碁集」と「打ち碁集」でした。要するにプロ棋士が作った練習問題とプロ棋士の打った棋譜を並べて覚えることで6段になったといっても大げさではないと思います。 たとえば趙治勳という天才プロ棋士がいますが、名人・本因坊といった囲碁のタイトルを総なめにした棋士でしたが、その趙治勳が過去に打った、有名な勝負は書籍化されています。で、その棋譜を彼はほぼ暗記していたと思います。それぞれ一局300手を越える勝負を碁盤の上にそらで再現することが出来たのでした。 彼は名人の棋譜を「趙治勳傑作集(全3巻)」(筑摩書房)で何回も並べなおしながら、どうしてそこにいくのかがわからない「一手」があることを発見します。解説を読めばわかったような気にはなりますが、わからないままその「一手」を覚えます。何度も並べなおしながら、「どうして名人はこの局面でそこに行くのだろう。」 そんなふうに考え始めるとめきめき強くなっていくのです。放課後碁盤に石を並べている姿を横で見ていると脳みそはコンピューターより優秀だ実感しました。 やがて、応用がきき始めるのですね。過去に、たとえば趙治勲が打った棋譜の場面が実際に彼が誰かと対戦して打つ場面に現れたりしません。なのに自分が打つ場面での考え方に変化が起こるのでしょうね。脳が変化して新しい変化に対応するようになったとしか言いようがないでしょう。あらゆる繰り返し練習の基本だと思いますが、囲碁というゲームの上達にとっても、とてもいい練習法だと思います。 もっとも世の中には次元が違うというしかない人たちがいるもので、それが囲碁でいえばプロ棋士です。アマチュアの思考力は一場面からの展開に対する想像力ですが、プロは次の場面、その次の場面からの変化や展開を想像する脳の鍛え方をするようです。プロの実践棋譜でアマから見てよくわからない場面の重要性が、そこに隠されているのです。そういう疑問と出会った時に脳は進化するのでしょうね。他の勉強の場合でもそんなことがあるんじゃないでしょうか。 入学したての新入生に、偉そうに教えると称して2子置かせていた顧問は、そんなモーレツな勉強はしません。だから二年生になったころから彼と打ったりしませんでした。だって「なかなかやるね」なんて言っていた相手に「間違えてますよ。」といわれてしまうのですからね。 というわけで、ヘボ二段の顧問の方はエッセイ集のお世話になる訳です。たとえば「日本の名随筆」(作品社)シリーズの「囲碁」で作家の大岡昇平と尾崎一雄の素人囲碁談義を読むとか、これまた天才棋士だった藤沢秀行の「勝負と芸」(岩波新書)なんていう回顧録を楽しむわけです。 たとえば「勝負と芸」には、破天荒な勝負師の生き方、勝負哲学が書かれています。しかし、元名人・名誉棋聖である藤沢秀行の棋譜の面白さがわかれば、本当は、そっちのほうが面白いに決まっているでしょうね。(S)初稿2004・10・改稿2019追記2020・01・26「2004年書物の旅その10」はこちらをクリックしてください。追記2023・03・10 藤沢秀行が亡くなって10年以上たちました。ヘボ2段は、ヘボ2級まで格落ちし、囲碁の世界に対する興味はほとんど失ってしまいました。件の少年も40歳近くになっているはずですが、その後の消息は知りません。囲碁界では藤沢里菜さんという女流棋士が活躍しているようですが、藤沢秀行さんのお孫さんだそうです。「脳みそ」の傾向性というのは遺伝するのでしょうかね(笑)。 ボタン押してね!ボタン押してね!ヒカルの囲碁入門 ヒカルと初段になろう! [ 石倉昇 ]

2020.01.26

コメント(0)

-

週刊 読書案内 別役実「台詞の風景」(白水Uブックス)

別役実「台詞の風景」(白水Uブックス) 今でも、この本が新刊書店の棚にあるのかどうか、いささか心もとないのですが、面白いものは面白いということで案内しようと思います。 劇作家の別役実さんの演劇コラム集「台詞の風景」(白水社)です。もともとは朝日新聞に載せていたコラムだったようですが、白水社のUブックスというシリーズになっています。。 演劇が好きな方には「劇場」で観るということを唯一絶対化する人もいらっしゃるのですが、戯曲を読むのが大好きという方もいらっしゃる。友人で、一緒にナショナルシアターを見ることもあるイリグチ君という男がいますが、彼などはそのタイプで、学生のときから「好きな読書は戯曲を読むこと。」という人でした。まあ、そういう人もいらっしゃるわけです。 とはいうものの、小説ならともかく、「ト書き」と「セリフ」が延々と続く映画のシナリオや戯曲を最初から最後まで読むのはちょっと、という人もいらっしゃるでしょう。そういう、ぼくのような横着な人にこの本はピッタリです。 新書版見開き一頁の半分が有名な戯曲の「極めつけのセリフ」の紹介で、残りに別役実独特のひねりにみちた解説がついています。読了時間約10分で、「ああ、あのお芝居!」と懐かしく思いだしたり、「これって、どんなお話?」と、とりあえずググったりできるわけです。次に批評的解説があって、最後はちょっと笑える。それが約80回経験できるというわけです。お疑いの方のために、ここで、ひとつ例を挙げてみますね。 目 すなわちあの方は、妃の上衣を飾っていた、黄金づくりの留金を引き抜くなり、高くそれを振りかざして、御自分の両の目深く、真っ向から突き刺されたのです。こう叫びながら。 「もはやお前たちは、この身に降りかかってきた数々の禍も、おれがみずから犯してきたもろもろの罪業も、見てくれるな。今より後、お前たちは暗闇の中にあれ。目にしてはならぬ人を見、知りたいと願っていた人を見分けることのできなかったお前たちは、もう誰の姿も見てはならぬ。」 このような慨歎(なげかい)の言葉と共に一度ならず、いくたびもいくたびもあのかたは、手をふりかざしては両の目を突き刺し続けました。(ソポクレス「オイディプス王」藤沢令夫訳 紀元前四百三十) アポロンの神託通り、その父親を殺し、その母親を妻としてしまったオイディプスが、母親である妃の縊死を見届けた後、両目を指して自分自身を罰する場面である。もちろんこれは「報せの男」が「コロスの長」に報告している台詞であり、これが終わると同時に、「盲目となり、血にまみれたオイディプスが、従者に手を引かれて館の中よりよろめきつつ現れる」のである。 だれもがこのアポロンの神託について知っており、誰もがこれを避けようと試みながら、そのそれぞれの試みが逆にこの神託をまっとうさせるという、きわめて必然的な流れがここに凝縮されており、我々はほとんどここで息を飲む。人間の悲劇のドラマツルギーとして、これほど洗練され、しかも完成されたものは、ほかにないのではないかと思えるほどである。(別役実「セリフの風景」 作品はエディプス・コンプレックスなんていう言葉でも知られているギリシア悲劇の傑作中の傑作ですが、その戯曲の簡にして要を得た解説です。これだけで、ちょっと岩波文庫を探し始めそうですが、モチロンこれで終る別役さんではありません。 馬鹿な話だが私は、こうした外国の偉大な作品に接するたびに、「そのころわが国では、いったいどんなものを書いていたのかな」と思いながら、こちらの文化史の年表をつき合わせてみることにしている。しかし、このばあいはどうしようもない。いまだにどこにあるのかわからない邪馬台国よりも、ほぼ七百年も前のことであり、我々は先祖はそのころ、泥にまみれて縄文式土器をひねっていたのだ。(別役実「セリフの風景」 ね、笑うでしょ。「ハー、やっぱりギリシアとか中国はちがうな。」なんて、極東の島国の歴史の浅さを嘆き始める方もいらっしゃるかもしれませんが、でも、そこはそんなに突っ込まないで、さらりとこうです。 そう考えてみると、以来演劇は実に多くの、作品を作り出しては来たものの、それほど進歩していないのかもしれない。(別役実「セリフの風景」 で、最後に笑わせますね。さすが別役さん。うまいもんです。 ただ、ギリシア悲劇の最高傑作とされているこの作品も、当時の悲劇コンクールでは二等賞でしかなかったというから、評論家だけは、もうそのころからひどかったのだろう。(別役実「セリフの風景」 本書では、きちんと数えてはいませんが、自作を含む約八十作ほどの戯曲が俎上に載せられて、ご覧になったのように小粋に料理されています。 ほとんどが1990年代くらいまでの戦後の現代劇(だって本になったのが1991年ですから)で、シェークスピアとか戦前のものは一つもありませんが、戦後紹介されたヨーロッパやアメリカのものはあります。紹介者が紹介者なので「不条理系」のお芝居も結構出てきます。 ここではあえて劇作家の名前は出しませんが、その当時からしばらく演劇にはまったぼくには懐かしいライン・アップでした。皆さんにはいかがでしょうね?若い人は全く知らない人ばかりかもしれませんが、そこはあしからず。追記2022・09・07 ナショナルシアターがシネ・リーブル神戸で上映されるようになりました。神戸アートビレッジの折り畳みイス劇場が気に入っていたぼくには、寂しい限りですが、大阪まで見に行くことを思えば大助かりです。 先日、久しぶりにシェイクスピアを見ましたが、なんだかのれませんでした。別に、やっている映画館のせいではありませんが、いろんなことが変わっていくのが、ふとさみしいと思いました。帰ってきて、なんとなく演劇にはまっていたころの、別役実とか思い出しました。そういえば、彼だって亡くなって2年たつのですからねえ。 まあ、そういうわけで、昔の記事を、少し修繕しました。【中古】 思いちがい辞典 / 別役 実 / 筑摩書房 [文庫]

2020.01.17

コメント(0)

-

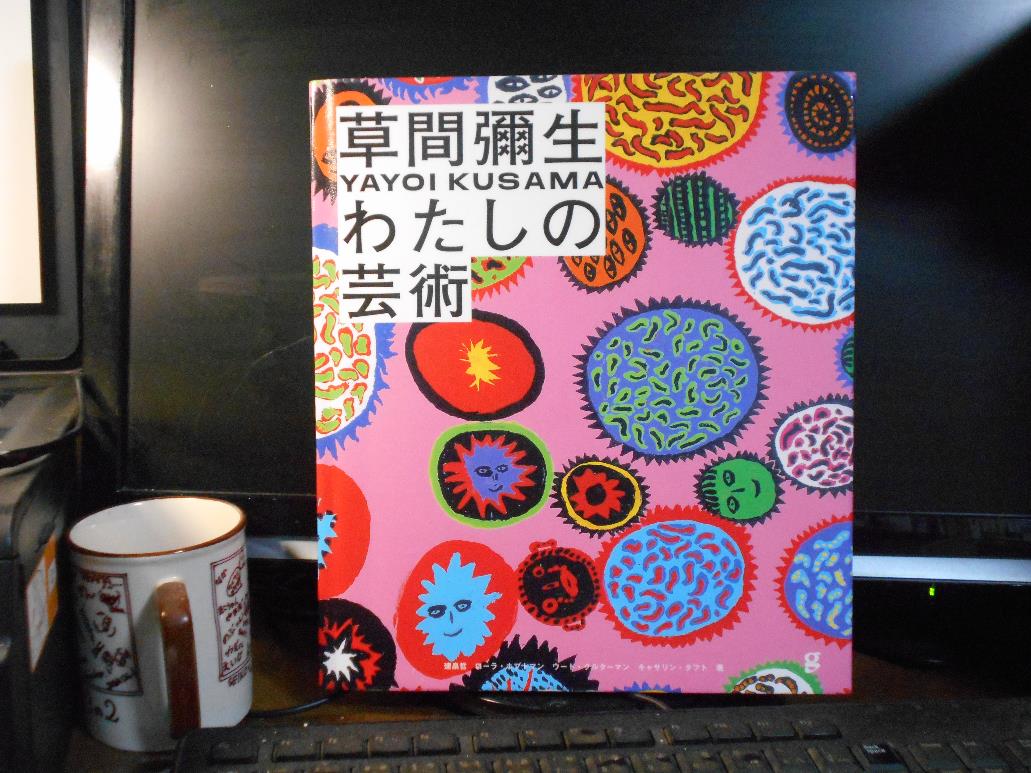

週刊 読書案内 草間彌生「わたしの芸術」グラフィック社

草間彌生「わたしの芸術」グラフィック社 草間彌生の「わたしの芸術」を借りてきました。90歳なんですね。巻頭に評論家の建畠昭のインタビューがあります。建畠 自己形成期のバックグラウンドは日本だった。でも自分では日本人のアーティストとしてのアイデンティティを掲げてはいない。草間 意識したこともない。精神病といわれて日本の美術界から村八分になったわけだからね。ニューヨークに行って戦ってみようと思ったんです。建畠 その頃のニューヨークの動向は草間さんにとってエキサイティングだった?草間 最初にエンパイア・ステート・ビルのトップに上がってね、見渡したわけよ。この街でやってることを、自分は全部手に納めてスターになりたいと思ったわけよ。当時、3000人のアクション・ペインティングの後継者たちが住んでいたの。でも彼らには興味はなかった。だって同じことやってもしようがないもの。前にあなたがいったじゃない、根本的にアウトサイダーだって。建畠 アウトサイダーだって自覚はあります?草間 ありますよ。 彼女が渡米したのは1957年、昭和三十二年ですね。 ちょっと話がそれますが、彼女は、今の京都芸大を出た後、いや、出る前からか?地元松本で描き続け、松本の公民館で開いていた個展に西丸四方という信州大学の精神科の医者が感動したという逸話があります。 西丸は島崎藤村の姪の子供で、「こころで見る世界」(岩波同時代ライブラリィ)の島崎敏樹、野草を食べることをすすめた登山家西丸震哉は弟。兄二人はこの国の精神医学の草分けですが、島崎藤村の「夜明け前」の主人公青山半蔵の生涯に興味を持ったことをきっかけに知りましたが、その西丸四方が草間彌生の最初の理解者だったことは印象深いですね。 草間彌生は、やがて、ニューヨークで理解され、今では世界的アーティストですが、どの作品もオブセッションというのでしょうか、差し迫ってくる「狂気」を感じさせて、見る人によってはシンドイと思いますが、見始めるとちょっとやめられない感じもあります。我が家では賛否、真っ二つですね。 「ゆかいな仲間」の「カガククン」一家が住んでいる縁で、松本に行くことがありましたが、草間彌生美術館で大きな水玉の動物たちが庭に置かれているのを見ながら、笑っていいのかビビっていいのか、まあ、その感覚が面白いわけです。まあ、それからファンというわけです。 本書は今年出た本ですが、写真も美しいし、読みでもあります。彼女が選んだ啄木のうたが載せられていました。見開きの隣のページの絵も貼ってみますね。 NO GREEN NO1石川啄木一握の砂から1910Ⅰたはむれに母を背負いてそのあまりに軽きに泣きて三歩あゆまずⅡ死ぬことを持病をのむがごとく我はおもへり心いためばⅢ高きより飛び下りるごとき心もてこの一生を終わるすべなきかやはり、心に迫るものが、ここにもありますね。ボタン押してね!にほんブログ村

2019.11.17

コメント(0)

-

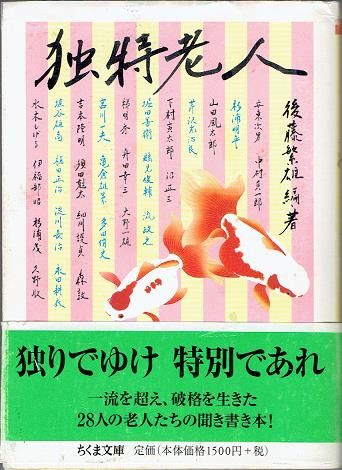

週刊 読書案内 後藤繁雄 「独特老人」(ちくま文庫)

後藤繁雄「独特老人」(ちくま文庫) 最初に断っておきますが、自ら、老人の境地をかみしめる年齢というわけで、こんな書名に気持ちが引かれたのではありません。著者に対する、単なる好奇心から手に取っただけなのです。 後藤繁雄という名前を知ったのは、京都造形芸術大学で2006年に行われた「スーザン・ソンタグから始まる:ラジカルな意思の彼方へ」というシンポジウムを本した「スーザン・ソンタグから始まる」という新書版の本の中でした。2004年、白血病でなくなってしまったソンタグに対する、真摯な発言を記録した好著であり、中でも、シンポジウムの司会をしてる後藤繁雄に興味を持ちました。 「この人、どういう人?」 そこの学校の先生をなさっていて、で、編集者というのが本業らしいのですが、調べていると、「独特老人」(ちくま文庫)という著書が出てきました。手に入れて読んでみて、驚いた、と、まあ、そういうわけです。 「いや、面白いのなんのって!」 ビックリマークを三つぐらいつけたいほどの発見でした。 資生堂のPR誌「花椿」が連載していた28人の老人のインタビュー集です。資生堂というのは、もちろん、あの資生堂で、ぼくなんか、自信をもって断言しますが、全く縁がない会社です。そこのPR誌を、どんな人が読むのか、もちろん、想像もつかないということです。 で、文庫になったのは2015年ですが、単行本ができたのが2001年だそうです。だから、実際にインタビューしたのは1990年代というわけです。登場人物たちは、1990年当時、70代から80代の老人です。どなたも、男性。一番若い人で1926年(大正15年)生まれの沼正三。一番年寄りは1896年(明治29年)生まれの芹沢光治良でした。 大雑把に言えば1900年から1925年、すなわち20世紀の初めの四半世紀生まれの男たちということですね。2018年現在では、実はこの28人の中で流政之という石の彫刻家だけは御存命だったのですが、この本を読んでいる最中の7月7日に亡くなってしまいました。 「そして誰もいなくなった!」 わけです。ここまでで、ビックリマークひとつぶんくらいですね。 メンバーを紹介してみましょう。それぞれのインタビューの中の、ぼくなりのこの一言をあげてみます。 若い人に限らず、この老人たちについて、名前を聞けば、「ああ、あの人だ」と分かる人は、もう少ないのではないでしょうか。みなさん、口をそろえておっしゃるにちがいない。 「この人、どういう人?」 そういうわけで、ほんとは、もっと詳しい解説がいりそうですが、それはまた別の機会ということで。 森敦(小説) 「われ逝くものごとく」というのは、キラキラの「キラ」であって意味じゃないんです。 埴谷 雄高(小説) 「死霊」の完成のメドですか?いや、まあ、わかりません。 伊福部 昭(音楽) タンポポには桜の批評はできないんです。 升田 幸三(将棋) 将棋でもなんでも、一手一手無事で済まそうと思ったら大変だ。 永田 耕衣(俳句) 私はさみしいという場合には「寂」という字を使う、 「夢の世に葱を作りて寂しさよ」。 流政之(石彫) 零戦乗ってたけど生死の間をさまようなんて、考えたこと全然ない。 山田 風太郎(小説) この年まで大した病気もしないでやってこれたのは、あんまり仕事しないからじゃないですかね。 梯 明秀(哲学) もう一度生まれ変わったとしたら、こんなあほらしい職には就かんやろなあ、ハハハハ。 淀川 長治(映画) 映画はね、大衆のものでね、みんなが観るものなんですね。 大野 一雄(舞踏) 「死んじゃだめだよ」って、一生懸命ユダの耳元でオルゴールを回すような手ほどきがしたい。 杉浦 明平(小説) 日本のタンポポは滅びていくんです。 下村 寅太郎(哲学) またいつ戦争が起こるかわからないしね。 杉浦 茂(マンガ) あたしは、常識漫画嫌いなんですよ。 須田 剋太(絵画) 才能っていうのは病気だと思う。 安東 次男(文学) 正直言って、芭蕉にこんなにはまるんじゃなかったという思いがあります。 亀倉 雄策(デザイン) 僕の一番大きな問題ってのは、一体いつデザインをやめようかっていうことです。 細川 護貞(政治) 私が政治に関係したというか、近くにいたのは戦争の前です。 水木 しげる(マンガ) 私はね、これでいて、美を好む男なんですよ。 久野 収(哲学) 僕なんか好きでやってるから、後悔とかはないですよ。 芹沢 光治良(小説) みんなが、死に急ぐから死んじゃいけないと言いたくて、そういうことを言うところがないから、これ(「巴里に死す」)に書いたんです。 植田 正治(写真) ですから死ぬまで同じものを撮り続けるという根気は僕にはございませんね。 堀田 善衛(小説) やっぱり、「未決の思想」の方が面白いんじゃないですか。 多田 侑史(茶道) 私の場合、もちろんすべて道楽ですよ。 宮川 一夫(映画カメラマン) 人間の目で見極めなきゃいけないものが、どうしてもあるんでね。中村 真一郎(小説)今ね、非国民を主人公にして、それが本当の人間だっていう小説書こうって思ってるんです。 沼 正三(小説) 男は一匹の昆虫のように、捕まりたくて蝶々のように飛び回ってる。 吉本 隆明(詩・批評) ほんの少しの部分がね、よく自分でもわかっていないところがあってね。 鶴見 俊輔(哲学) じゃあ、また迂回して答えよう。 最後まで、読んできて、20世紀の初頭に生まれた、この老人たちのインタビューの中に、「この人が加わればすごいよな。」という人を、一人思いついた。1901年4月29日生まれのあの人です。まあ、冗談で言っても叱られそうなのでこれくらいにしておきますが、その同時代の、桁外れの面々ですね。 これだけの人たちと、直接、出会っただけでも、脱帽ものですが、おしゃべりをさせて、その内容たるや、ほとんど非常識というほかないのです。まあ、それでは褒めていることにならないですから、著者自身の言葉をそのまま使いますね。 「破格だ!」 まさに、看板に偽りなし。(S)2018/10/25追記2019・08・29 この本をきっかけにしてというか、ただの偶然というか、流政之の、不思議におおらかな石彫が神戸には複数あることを知ったし、堀田善衛の「ゴヤ」を読みなおし始めたりしている。 このブログで、なんか、みんなが忘れてしまったり、若い人が知らないまま通り過ぎたりする「文化」や「知性」を少しでの紹介できればいいなと思うようになった。こういう、面白いうのがあるよっていうようなスタンス。誰かが立ち寄って気付いてくれると嬉しい。追記2019・08・31 この本をブログで案内したのは、去年のことだが、その時面白がってくれたお友達二人と、神戸で会った。二人は関東で暮らしていて、ブログだからコミュニケーションが取れる。会ったのは昨日、8月29日のことだ。流政之の彫刻を案内して、メリケン波止場をウロウロして、夜は三宮の駅前で、もう、二人と、計、五人で会ってビールを飲んだ。40年続く、みんなのやさしさが、心にしみた。追記2020・07・15 「激動」の、あるいは「コロナ」の2020年が半年過ぎた。この本にでてくる人が生きていたらなんというだろう。 こういうことをいうと、「何を寝ぼけているのだ」と叱られるかもしれないのだが、急激に世界が変化していく中に、ポツンと取り残されている感じが、今このこの瞬間の実感だったりするのだ。これは年齢のせいだろうか。世に流布する「言説」にピンとくるものが、本当に一つもないのは不安なものだ。追記2022・12・11 2022年が暮れようとしています。来年は2023年です。最近、「近代150年」というフレーズを目にする機会が多いのですが、ぼくが中学生だった頃には「明治100年」が流行り言葉だったわけで、あれから50年、半世紀(本当は半世紀以上)たったわけです。 で、100年を単位で考えれば昭和元年が1926年なわけで、「昭和100年」という言葉が思い浮かんだりするのですが、たぶん、流行らないでしょうね。この本に登場する人たちが見事に忘れ去られているように、「昭和」なんて元号もおそらく忘れ去られていくのでしょう。 でもね、「昭和」って、忘れちゃいけない時代だったんじゃないかと思ったりもするわけですが、そんなことを思うのは、後ろ向きなのでしょうかね。 にほんブログ村にほんブログ村【中古】 skmt 坂本龍一 /後藤繁雄(著者) 【中古】afb新しい星へ旅をするために 2002-2006 The day book5 [ 後藤繁雄 ]スーザン・ソンタグから始まる ラディカルな意志の彼方へ (アート新書アルテ) [ 後藤繁雄 ]

2019.08.31

コメント(0)

-

徘徊日記 2018年6月29日 兵庫近代美術館「プラド美術館展」

「プラド美術館展」 徘徊日記 2018年6月29日 兵庫近代美術館 集中豪雨の中、久しぶりの近代美術館。17世紀スペイン宮廷お付きのベラスケス。プラドといえばゴヤは?「うーん、空振りでした。」 美術館から歩いて帰りながらふりむきました。 むしろ、この雨の中、歩き回っている、自分の徘徊ぶりに、拍手!2018/06/30追記2019・07・12昨年の6月でしたね。よく雨が降りました。あれから県立美術館には、とんと、ご無沙汰。「ゴヤ」は堀田善衛で読みはじめましたが、しばらく手が止まっています。ヤレヤレですね。ボタン押してね!

2019.08.06

コメント(0)

-

横尾忠則現代美術館 「横尾忠則 画家の肖像」

昔の県立美術館、今は「原田の森ギャラリー」とか「王子分館」とかになっている隣りに、まあおんなじ敷地にといったほうがいいか、「横尾忠則現代美術館」というのがある。 まあ、そこで、横尾忠則の「画家の肖像」という展覧会を開催中。本日2018・07・16は入場料が無料。 隣りのギャラリーに用事があって、通りかかって「オッ、今日はタダか、ラッキー!」というわけ。 自画像の展覧会なんだから当然なんだけど、横尾忠則の肖像をいっぱい観た。なんか不思議な人だと思った。 作家の保坂和志と磯崎憲一郎と三人でおしゃべりしている「アトリエ会議」(河出書房)という本がある。それを読んだ時もそう思った。そこで、ポスターとかじゃなくて、油絵を描いているというようなことをいっていたので、見たいと思っていた。 2018制作の出来上がっているのかいないのか、とにかく、かなり大きな自画像があって、それがいいなと思った。 80歳を越えた画家の自画像。「アトリエ会議」という本に載っている写真は、マスクをしてたり、なんか手で顔を、隠しているわけじゃないんだろうけど、隠しているようにみえる横尾の、大きな顔の絵。独特の「怪しさ」が透き通っているような感じ。 普段の入場料は700円であるらしい。ちょっと覗いてみてもいいんじゃないでしょうか。2018・07・16追記2019・07・16 ちょうど一年前の記録。お間違えの無いように。そういえば、去年、横尾忠則のデカい自画像を見たなと思いだしています。来週、同じ所に出かけますが、今、何やってるんでしょうね。 ボタン押してね!にほんブログ村アトリエ会議 [ 磯崎憲一郎 ]これ、めちゃくちゃ面白いですよ。

2019.07.16

コメント(0)

-

週刊 読書案内 若桑みどり「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)

若桑みどり「イメージを読む」(ちくま学芸文庫) 数年前、中野京子さんという方の「怖い絵」(角川文庫)という本が、ラ・トゥールの「いかさま師」の女の顔の絵を表紙にして出版されて以来、爆発的にヒットして、「高校生に」と思って図書館に揃えたのですが、全く反応がありませんでした。 仕方がないので、自分で読みましたが、何故ヒットしているのかわかりませんでした。喜んで読んでくれたのは、読書に関して、悪食で大食漢(失礼)で評判の女性教員だけでした。 中野さんの人気は衰えることなく続いているようでしたが、ぼくは図書館の先生をやめてしまいました。 「絵を見る」ということは、たとえば「本を読む」ということより簡単で万国共通のことだ。見ればわかるのだから。そんなふうに考えがちですが、果たしてそうでしょうか。 おそらく、上記の本はそんなふうに常識だと思い込んで暮らしているわれわれの思考の落とし穴を上手に利用している「名著(?)」だと思いました。「こわい」とか「かわいい」とか、「キモイ」なんていう新しい言葉もありますが、そういう、瞬間的な情動がフォーカスするに違いない「作品」を並べて、読者に新しい「わかった」や「知ってる」を与えてくれます。結果的に「小ネタ」的「教養」の獲得と「絵」を知っているという「自己満足」で納得するという仕組みになっているようですが、如何せん、底が浅いのではないでしょうか。紹介されている絵に関して、少し興味のある人なら、実は知っていることが、大げさに語られている印象でした。 そこで、思い出すのが、若桑みどりという美術史家のことです。彼女が高校生向けに書いた「イメージを読む」(ちくま学芸文庫)という本があります。 この本はかつて「ちくまプリマーブックス」というシリーズの一冊として出版されていました。このシリーズの狙いは高校生の為の基礎教養の涵養だったと思います。「この程度のインテリジェンスは高校生には必要だ!」 まあ、そういうシリーズですね。ちなみに、シリーズは現在は150冊ほどで刊行がとまっていると思いますが、これをほんとに通読してしまえば大学入試の小論文など屁のようのもんだと思います。 さて、「イメージを読む」に戻りましょう。若桑みどりさんは絵画を見るときに必要な美術史学における三つの視点の大切さを説明しています。「様式論」・「図像学(イコノグラフィー)」・「図像解釈学(イコノロジー)」の三つです。ことばが学問用語なので、ちょっと引くかもしれませんね。少し説明してみます。 まず「様式論」とは一般に「ルネサンス様式」とか「バロック様式」とか説明されますが、その時代の「視覚の形式」を知ることですね。 次のその図柄のなかに描かれている人物や風景がどんな意味を持っていたのか《表現されている図像の主題と意味を解明する》方法である「図像学」の必要性が出てきます。 例えばヨーロッパの絵画はある時代、キリスト教の教会の聖画であったわけですから、描かれているのはいったい誰かということがわからないまま感動しても仕方が無いというわけです。 三つ目の「図像解釈学(イコノのロジー)」とは、たとえば《何故15世紀ではものが平明に表現され15、17世紀には明暗のなかで表されたのか。》を考えるためには、《当時の時代精神とか、享受層(パトロン)とか、宗教思想とか、流行していた学問や風俗、戦争や疫病などの歴史的大事件など、あらゆるもの》に目配りし、考察することだそうです。 つまり、一枚の絵を16世紀なら16世紀の社会の思想や感受性を凝縮した情報図像とし鑑賞することが出来るというわけです。 一枚の絵からあるイメージを受け取るというのは、ただ漠然と「美しい色」とか「細かい筆遣い」とか「大きなお尻やな」とか思い浮かべることでなく、しかるべき情報を読むことだと述べています。 「大きなお尻が描かれている」にはそれ相応の理由があるというわけです。 わたしたちは学者になるために絵を見るわけではないわけですから、研究はお任せするとしても、その成果を享受すること、情報の読み方を手ほどきしてもらうにこしたことはありません。作者の手ほどきは教科書の世界史なんかよりずっと面白いことはうけあってもいいですよ。 本論では「ミケランジェロ」「レオナルド・ダ・ヴィンチ」「デューラー」「ジョルジョーネ」という、ほぼ同時代、15世紀後半から16世紀初頭の画家たちが三つの方法論を駆使して解説されています。 たとえば「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の章にこんな記述があります。 レオナルドは大変な植物の研究家でして、たくさんのデッサンを、葉脈であるとか雄しべ雌しべであるとか、あるいは潅木であるとか喬木であるとか、植物について植物学者のような写生を残しているのです。『岩窟の聖母』に描かれているすべての植物を分析してみた所、植物が非常に雄弁に、そして明確に意味を語っていることがわかりました。たとえば、イエス・キリストのそばに咲いているのはスミレです。スミレというのは謙遜の花であって、イエスの最大の美徳は謙遜なのです。 キリスト教のなかには七つの美徳と七つの悪徳があって、中世を通じて最大の美徳は謙遜で、最大の悪徳は傲慢です。ここでイエスは神の子、天の子でありながら、だれよりも低く地面に座っている。これこそ究極の謙遜です。 絵の主題を暗示するレオナルド・ダ・ヴィンチの手法と教養、それに加えて、当時の宗教観が絵を観察しながら説明されていますね。 文庫本だから図像が全部白黒なのが残念ですが、文章が語り口調なので読みやすく、北大での授業の講義録の書き直しだそうですから内容は申し分ありません。 読んでしまえば世界が少し広がる?!ことは間違いありません。保証します、口だけですが。 ご安心ください、この本には「売らんかな!」の煽りはかけらもありませんから。ボタン押してネ!にほんブログ村イメージの歴史 (ちくま学芸文庫) [ 若桑みどり ]こっちが、読みごたえはあるでしょうか?【中古】 怖い絵 角川文庫/中野京子(著者) 【中古】afbこれです。売れそうでしょ。

2019.07.05

コメント(0)

-

週刊 読書案内 宮下規久朗「ウォーホルの芸術 20世紀を映した鏡」(光文社新書)

宮下規久朗「ウォーホルの芸術 20世紀を映した鏡」(光文社新書)大学で芸術学の先生をしている学生時代からの友人が、神戸大学に面白い美術史の先生がいるといって教えてくれた。その名が宮下規久朗です。早速、その先生の本を読みました。それがこの本です。「ウォーホルの芸術 20世紀を映した鏡」(光文社新書)アンディ・ウォーホルという画家をご存知でしょうか。19世紀以前の美術の常識を壊し、20世紀の美術の新たな常識を作ったアメリカの画家ですね。アーティストといったほうがピッタリかもしれません。 彼を世に送り出した、所謂、出世作は上に並んでいる「キャンベル・スープ缶」です。見たとおりです。「いったいどこが芸術やねん?ただのイラストやないか!」そう叫ぶ人がいても、何の不思議もない作品群です。 さて、二つの「キャンベル・スープ缶」を載せましたが、実は32種類あるらしいのです。よく見ればわかるのですが、上がベジタブルスープで下がオニオンスープなのです。違いに気づきましたか(笑)。 宮下喜久朗先生によれば1962年の個展で、主催者はこういったのだそうです。 画廊の壁に棚を作り、その上に一列に展示した。これはスーパーマーケットの棚に商品が整然と並んでいる様を模したものだった。近くあったライバル画廊ではこれを皮肉るため、実際にスーパーマーケットで本物のキャンベル・スープ缶を買ってきてショーウィンドウの中にピラミッド状に積み上げ、「だまされないで本物を買おう。当店は格安、2個で33セント」という札をつけた。 要するに、近所の画廊の親父も、缶詰のデザインの連作を見て、何でそんなもんが芸術やねん!? と腹を立てたかもしれないということっです。近代美術で有名なモネやセザンヌだって連作は描きました。しかし、同じ缶詰の、内容表示だけが違う連作を描いて、堂々と個展を開くというのは、それらと何かが、根本的に、違っていますよね。 ウォーホルの連作は同じ商品のすべての種類を描いただけであり、反復する動機は画家の側にはなく、主題、つまり商品の側にあったのである。商品が32種類あるから32点の作品を描くという、一見合理的だが、作者の制作意図や創意というものがうかがわれない連作である。しかも、その筆触は平坦で線もきっちりとしており、作者の息づかいや個性のようなものはほとんど感じられない。しかし、それこそがウォーホルの狙いであったのである。自分の内在的な欲求や、造形的な探究心を見せないようにして、あるいはそれを無化して、外在的な根拠や動機に身をゆだねるというのが以後ウォーホルの基本姿勢となり、彼の芸術に共通する最大の特徴となる。 これが宮下先生の解説です。芸術の歴史をちょっと振り返れば、ウォーホルのこの基本姿勢は、かなり衝撃的な態度変更だということはすぐわかるでしょう。 やがて、ウォーホルはシルクスクリーンという、写真をキャンバスに転写する技法よって、有名人の肖像を作品化し、ぼくでも知っている世界的な人気アーティストになります。そのあたりについて宮下先生はこうおっしゃっています。 マリリンにしてもエルヴィスにしても的確な写真を選び、それをそのまま用いた。美しいものはそのままで美しく、余計な操作を加えなくてもアートとして成立するのだということを示した。と、このように指摘し、加えて、ウォーホルのもっとも見事な独創性についてはこうです。 情報化社会で消費される商品や有名人だけでなく無名の市民の事故や犯罪に関する写真をも取り上げたことにある。それらは、現代人が見ないようにしている死の現実や権力の恐怖をつきつけ、ショッキングであるだけでなく、拡大や繰り返しといった独自の様式化によって質の高い宗教画のような厳粛な印象を与える。 最大級の賛辞ですね。同一商品の大量生産に拠り所を得ている現代社会において、個性を殺すことで、かえって宗教的な象徴性を獲得する表現になったというのが宮下喜久朗の主張ですね。是非はともかく、まあ、ボクは大いに納得したのですが、ちょっと現代美術の始まりと変遷について興味をお持ちの方にとって、本書はウォーホルの全作品解説のおもむきがあって、なかなかいけてるとぼくは思いました。(S)にほんブログ村にほんブログ村モチーフで読む美術史 (ちくま文庫) [ 宮下規久朗 ]初級その1モチーフで読む美術史(2) (ちくま文庫) [ 宮下規久朗 ]初級その2欲望の美術史 オールカラー版/宮下規久朗中級その1

2019.06.13

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ジャンプの感想

- 週刊少年ジャンプ2024年51号感想

- (2024-11-18 17:45:00)

-

-

-

- 読書備忘録

- みみずのたわごと:徳川慶喜*松平容…

- (2024-11-16 00:01:12)

-

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…

- (2024-09-12 00:00:14)

-