PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 [再録]

前回は、長刀鉾から油小路通仏光寺下ルの太子山まで巡りました。

冒頭の引用部分地図で言えば、最後が左下の所です。そこから、油小路通を仏光寺上ルに進みます。

油天神山

「油天神山」は風早町にあります。

「油天神山」は風早町にあります。

ここにはかつて風早家という公家の邸があり、そこに天神様が祀られていたそうです。

座高10cmほどの精巧な彩色木像の天神様だといいます。その天神様を勧請して山に載せたのです。

油小路通綾小路下ルなので、油天神山と称されているのです。

朱塗り鳥居と天神様を祀った小祠が山に載ります。

朱塗り鳥居と天神様を祀った小祠が山に載ります。

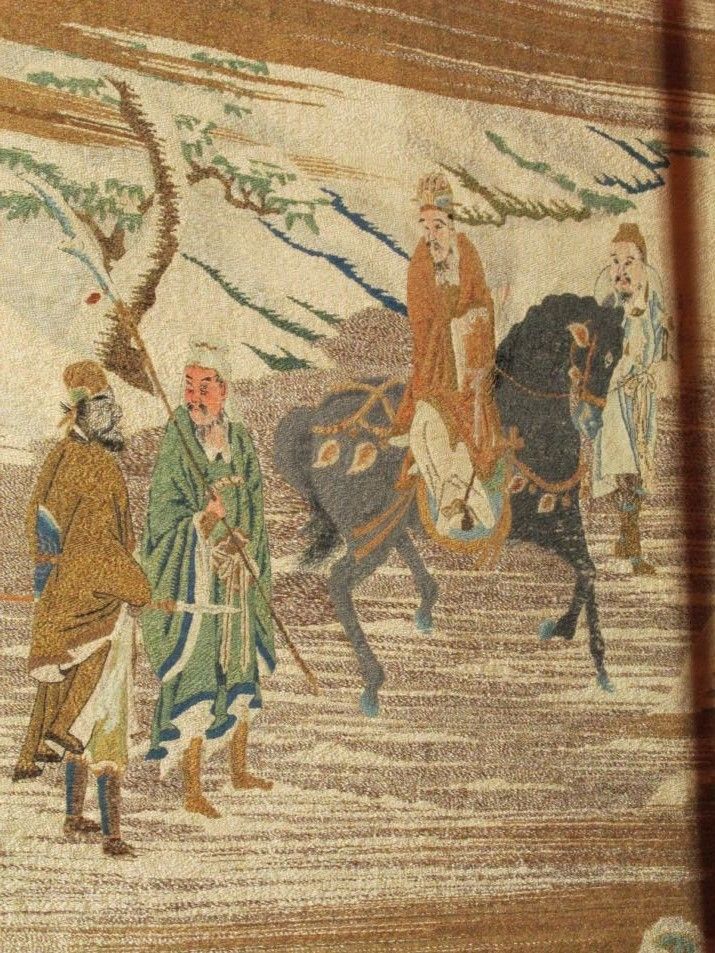

山の胴掛

山の胴掛

綾小路通を右折して少し東に入ります。

芦刈山

謡曲「芦刈」を題材にした山です。オリジナルは平安時代の歌物語「大和物語」に所載されているとか。

君なくて芦かりけりと思ふにも いとど難波の浦ぞ住みうき

女は、

あしからじとてこそ人の別れけめ なにか難波の浦も住みうき

と返歌して、男に衣類を与えたという話。これがアレンジされて謡曲「芦刈」が創作されたのだとか。

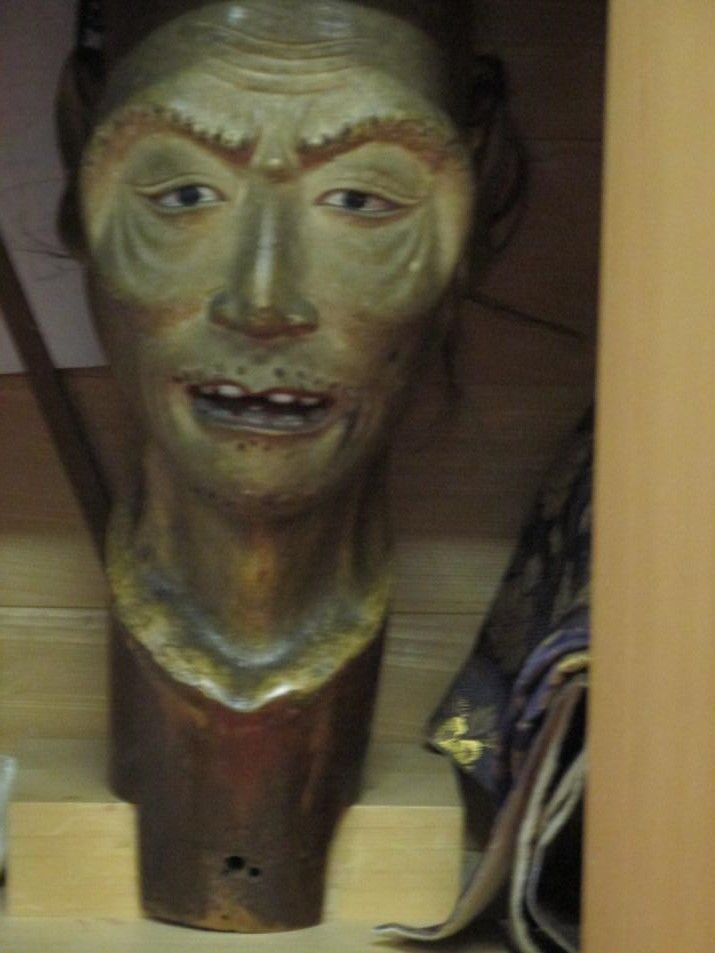

謡曲「芦刈」では、日下左衛門という名で登場します。これが山の御神体です。

謡曲では若き男という設定ですが、 ご神体は翁の姿です 。両手に鎌と芦を持っています。

現在の御神体は、江戸時代に複製(1722)された御頭が使用されているそうです。

宵山では、 旧御頭も展示

されていました。

宵山では、 旧御頭も展示

されていました。オリジナルは、天文6年(1537) に、七条仏師で、運慶の末弟・運助の7代目である 康運の作品

巡行日前の山鉾町巡りの楽しみは、営々と継承されてきた祇園祭の背景、歴史が垣間見えることにもあります。伝統の維持継承の軌跡の見聞です。

康運は「橋弁慶山」の牛若弁慶を晩年に作った仏師でもあります。

前掛「欧風景」

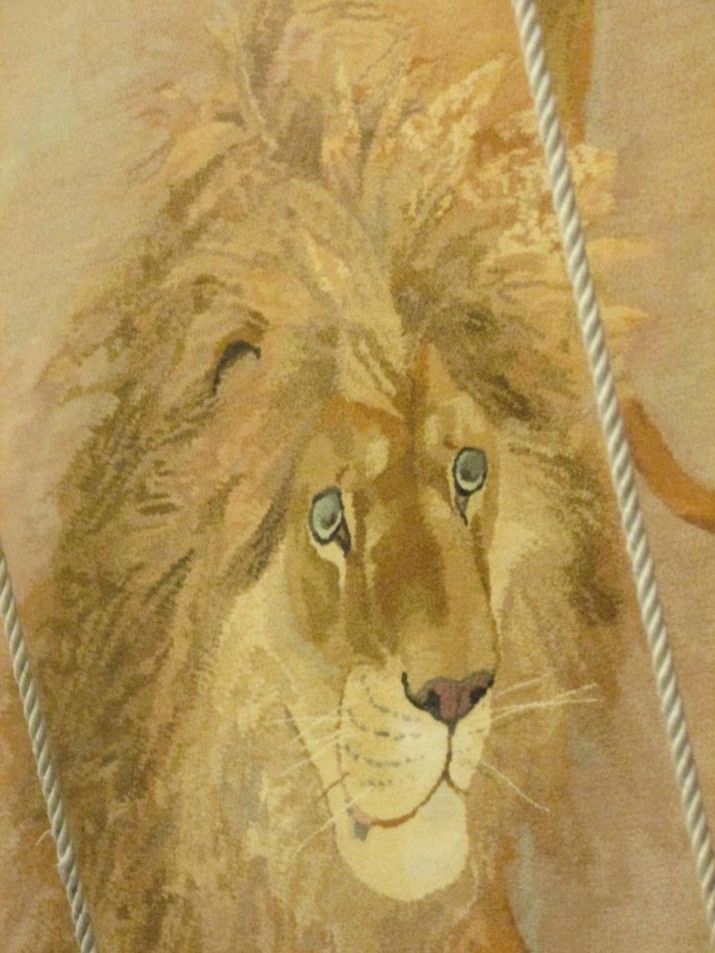

前掛「欧風景」 胴掛「雲竜図」

胴掛「雲竜図」

この龍、なんと五本爪なんです! (中国では、龍図の龍の爪の数にはルールがあるのです。)

「荷茶屋 (にないぢゃや)

」

「荷茶屋 (にないぢゃや)

」

中央の風炉釜のところに置かれた説明を転載しますと、

今回は、芦刈山の近くで1ヵ所だけですが、 「屏風祭」 を拝見しました。

山鉾町内の老舗や旧家が、通りに面した座敷を開放して、その家の秘蔵の屏風や掛軸その他美術工芸品を飾られるのです。宵山巡りの人々に、どうぞご覧くださいと、公開される風習です。

この屏風祭を拝見するのも楽しみの一つです。

古美術品好きには、目の保養になるひとときでしょう。かつての京の都のみやびが漂ってきます。

四条傘鉾

四条通に出ますと、そこには「四条傘鉾」

昭和60年(1985)、117年ぶりに本体が再興されて巡行に復帰したという傘鉾です 。

応仁の乱以来の原形を伝えてくれているそうです。

傘鉾というのは、「神さまの儀仗用の鉾に傘をつけたものである。・・・・神事の場合、神さまの仮のお姿ともいうべき矛などを頼って人々が蝟集し、これを抱擁する天幕のような意味で美々しい織物で飾った傘をつけた。のちには矛はなくてもその美しい傘だけでそこに神様がお在でになることはわかる。そうした意味で傘鉾が生まれたと考えられる。」 (『祇園祭細見』)

四条通から西洞院通に左折して、少し北に向かいます。

蟷螂山

「蟷螂」 (とうろう)

は難しい漢字ですがカマキリのこと。

「蟷螂」 (とうろう)

は難しい漢字ですがカマキリのこと。中国の故事を題材にした山です。 つまり、

「蟷螂の斧を以て隆車の隧を禦がんと欲す」という章句です。

隆車 (りゅうしゃ) とは高くて大きな車のこと。隧とはみちの意味。弱い者が自分の分や力を考えずに果敢に斧を振るって大敵に向かって妄進することを諷刺している章句です。

御所車の上に乗った大きなカマキリ (蟷螂)の羽根が動くのです。羽根を動かすというようなからくりのあるのは、この「蟷螂山」が唯一のものです。御所車の車輪も動きます。

縮小された御所車は精巧であでやか、飾り金具も精妙な作りです。

間近に眺められるのが楽しみなのです。

錦小路通を東に向かい、新町通を少し下ります。

放下鉾

真木の「天王座」に放下僧を祀るところから由来する鉾名です。鉾頭は、日、月、星の三光が下界を照らす形をしているのです。

破風部には 、月鉾の白兔に対し、こちら は 飛び交う鶴 が彫られています。

時間も遅くなってきています。一方通行の規制もあるので、一旦烏丸通に抜けてみることにしました。

孟宗山

烏丸通四条上ルにある「孟宗山」

烏丸通四条上ルにある「孟宗山」

中国の「二十四孝」説話の一つが題材となった山です。

病身の母を養っている孟宗が、母の好物である筍を雪の中で探し回り掘り当てて、母を喜ばせたという史話です。

孟宗山もその伝統の継承には苦難の道を歩んでいます。天明の大火で山土蔵が灰燼に帰し、鋭意復興努力が重ねられ、文化2年(1805)巡行に復帰。元治の兵火で重量物の胴組を焼失し、5年間休山。明治2年(1969)胴組を新調し、欄縁は白木のままで巡行に加わるという歴史を経て、今日の伝統継承の姿があるのです。町衆の心意気というところでしょうか。祇園祭の底力です。すばらしい。

烏丸通、四条通を経由して、一方通行の新町通を北に上がります。

菊水鉾

鉾の最後に「菊水鉾」を眺めたかったから。

鉾の最後に「菊水鉾」を眺めたかったから。この鉾もほぼ欠かさず宵山で見てきている鉾です。

町内にあった菊水井戸にちなんだ鉾名だそうです。鉾頭には金色の菊花がつけられます。

菊水鉾も苦難の歴史を背景としています。 昭和に復興された鉾 なのです。

今年も胴掛の麒麟図を間近で見たかったのです。

残念ながら透明ビニールシート越しのご対面しかできませんでした。

鶏鉾と6つの山(保昌、白楽天、伯牙、郭巨、霰天神、山伏)を見残しましたが、時間的にやはり無理。

新町通を上がり、錦小路通を東に抜けて、京阪の祇園四条駅に戻ることにしました。

占出山

最後が「占出山」

最後が「占出山」 神功皇后にまつわる 日本書紀の話を題材にした山

です。

神功皇后にまつわる 日本書紀の話を題材にした山

です。神功皇后が外征するに際し、肥前国松浦郡玉島川で鮎を釣って戦勝を占ったという伝説を趣向としています。

この山、いろいろな俗称があったそうですが、卑俗な感じがすることから、江戸初期に学者によって、「占出山」と名づけられたといいます。

山の傍の路地を入ると、左側に町会所があり、路地を使って、旧の飾り付けの品々と新調された複製の品々を両方が展示されています。これらの両方を見られるというおもしろさ、楽しさがあります。路地の一番奥の建物の座敷に現在の巡行で使う胴掛、前掛などの新調品が展示されています。

宵山の未だ早い時間帯にこの占出山を訪れると、会所に子供たちが浴衣姿でお宮のお蝋燭の世話などをしながら、声をそろえて「わらべうた」をうたっているのです。

安産のお守りはこれより出ます

御信心のおん方さまは

受けてお帰りなされましょう。

これも宵山の風物詩です。

今年の宵山は最後の最後に訪れたので、子どもたちの歌声を聞けませんでした。

今回訪れなかった「霰天神山」にはまた別の「わらべうた」が継承されています。

らいよけひよけのおまもりを うけておかえりなされましょぅ

つねわでません こんばんかぎり ごしんじんのおんかたさまわ

うけておかえりなされましょぅ ろうそくいっちょぅけんじられましょぅ

天神様の雷除け、火除けのお守りをどうぞ・・・という「わらべうた」です。

永正年中に火災が起こった時、時ならぬ霰が降って猛火がたちどころに鎮火し、一寸二分の天神があられと供に屋根の上に降り来たられたという伝承があるそうです。火除けの天神とも名づけられているとか。

毎年、巡り歩いても、その都度興趣が湧き出てくるのが祇園祭の宵山です。

後祭 (あとのまつり) の宵山が今年は楽しめる初めての年です。

7月23日。後祭は10基ですので、比較的楽に巡れるのでしょうか・・・・。

どんな雰囲気になるのか、わが人生では初の機会です。万難を排して、出かけたいもの・・・・楽しみです。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

*冒頭の宵山・巡行ガイド パンフレット 宵山にて入手

*「平成26年度祇園祭山鉾参観案内書」 リーフレット 宵山にて入手

*『祇園祭細見 山鉾篇』 松田 元著 郷土行事の会発行

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 宵山 -1 長刀鉾・函谷鉾・月鉾・舩鉾、岩戸山、木賊山、太子山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -1 2番・芦刈山から9番・菊水鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -3 17番・月鉾から20番・郭巨山まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -4 21番・放下鉾から23番・舩鉾まで へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -5 長刀鉾点描 鉾町へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -2 鯉山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -3 浄妙山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -4 黒主山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -5 役行者山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -6 八幡山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -7 北観音山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -8 南観音山 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -9 大船鉾 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -10 屏風祭 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -11 日和神楽と御旅所 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 花傘巡行 -1

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 花傘巡行 -2

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 山鉾巡行 -1

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 山鉾巡行 -2

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 [再録]] カテゴリの最新記事

-

観照 [再録] 大阪 あべのハルカス初見聞… 2018.01.25

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -9… 2018.01.24

-

観照 [再録] マンホールのふた見聞考 -8… 2018.01.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.