PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

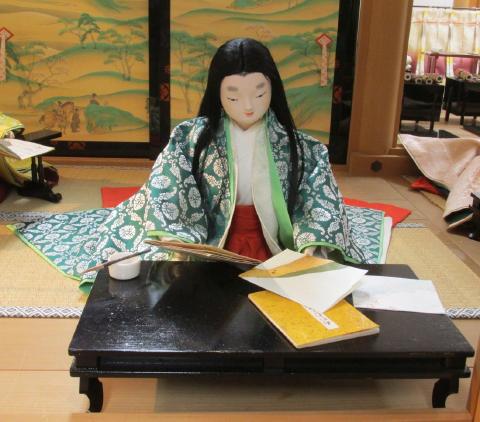

寝殿の南西隅、簀の子に控える女房

『源氏物語』の「梅枝」 は、光源氏の娘である 明石の女君 の裳着と東宮への 入内の準備 の様子を描きます。入内の準備として、 名筆の草子を集める一方で、当代の名筆家に書を依頼 します。そして、 光源氏自身も 筆を執り、明石の女君に持たせる準備の 草子書き にいそしみます 。

光源氏が寝殿の一隅で、草子を書く姿

光源氏は、精神を集中して事をなすときは、寝殿の一隅に籠もるという行動をとったようです。

「例の寝殿に離れおはしましてかきたまふ」 (資料1)

光源氏は、草仮名の字、普通の字、さらに女手の字と、満足のいくまで書いたのです。

「御前に人繁からず。女房二三人ばかり、墨などすらせたまひて、ゆゑある古き歌など、いかにぞやなど選り出でたまふに、口惜しからぬかぎりさぶらふ。御簾あげわたして、脇息の上に草子うち置き、端近くうち乱れて、筆のしりくはへて、思ひめぐらしたまへるさま、飽く世なくめでたし」

(御前に人をさほど大勢はおおきにならない。女房二、三人くらいに墨などをおすらせになって、由緒ある古い歌集の歌などを、これはどうかなどとお選び出しになるのに相手になれそうな者だけが控えている。御簾をずっと全部上げて、脇息の上に草子をのせて、端近に楽なお姿で、筆の尻をくわえながら思案をめぐらしていらっしゃる御有様は、いつまで、見ていても見飽きないお美しさである) (資料1)

寝殿の西廂には、明石の女君の入内、婚礼仕度の一つとして、 冊子づくりにいそしむ女房たち の場面が具現化されています。

「梅枝」には、光源氏が自ら草子を書く段の前に、源氏が当代の女性の仮名を論評する場面が描かれています。

能筆家に書を依頼して、後で冊子に仕上げるという冊子作製手順の一方で、白紙の草子を作って、直にそこに書写を依頼するという方法もあったことがわかります。ここでは、兵部卿宮と左衛門督の名前が草子に書写する依頼先として記されています。上掲の光源氏はこの一環で、自ら草子に直に書写している姿です。

大河ドラマ「光る君へ」の中で、 藤式部(紫式部)が中宮彰子の用命を受け、『源氏物語』の豪華版、御冊子(ミゾウシ)作りをする場面 が描かれていました。

あの冊子づくりは史実に基づいていると思います。それなら、「梅絵」は実際の御冊子作りより以前に書かれていたものでしょうか。それとも、それ以後にストーリーを書き続ける中で、「梅枝」にそのアイデアを取り入れたのでしょうか。「梅枝」の成立時期に関心が向かいます。

①表紙の紙を切る

②切った紙を継ぎ合わせる

③書写をする 机の左手前には 高坏燈台 が置かれています。

④糊(ノリ)付けする。 粘葉装に糊で綴じる。

糊付けする女房の斜め左 後ろの女房は、冊子の仕上がりを確認 しているようです。

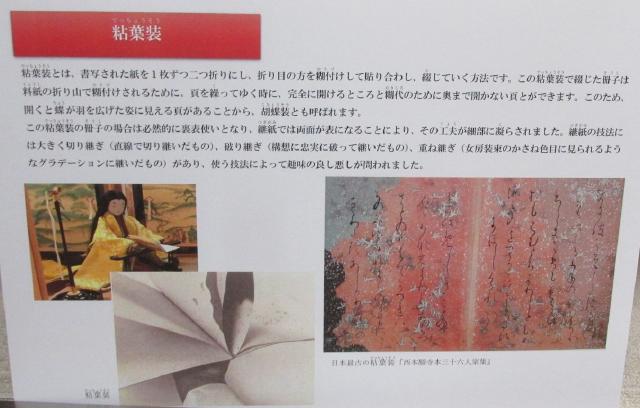

「粘葉装」という製本についての説明パネル が設置されています。

寝殿の西側面を回り込み、 北側面から西廂を眺めた景色 です。

几帳での仕切りがされなければ、向こうの端までストレートに眺めることができます。

光源氏は、兵部卿宮に草子への書写を依頼しました。

特に説明パネルは置かれていなかったと思います。寝殿の北東角の簀の子を歩むこの貴族は、 兵部卿宮 を具現化しているものと推測します。

「梅枝」に、「兵部卿宮渡りたまふと聞こゆれば、・・・かの御草子持たせて渡りたまへるなり」 (資料1) という叙述があります。光源氏のもとに向かう途中の姿なのでしょう。

寝殿の北面からは、寝殿の孫廂・北廂を眺めることになります。

ここは、一旦パスして、その先の 女房たちの居住空間である 「局(ツボネ)」 をご紹介します。

この局の空間では、 女房の日常生活の一端 が、展示のほぼ定番として具現化されています。

一つは、 王朝女性の身嗜みで重要な 黒髪の手入れ です。

平安女性が美人と評価されるうえで大きな比重をしめていたのが、 豊かで長い黒髪 でした。

湯水を使い髪を洗うということ、並びに洗髪後に長い黒髪を乾燥させるということが容易ではなかった時代に、黒髪を清らかにつややかにたもつということは大変だったでしょうね。

平安時代の王朝女性は、男性と直接顔を合わせる機会が少なかったそうです。

容姿の美しさを想像する要素が、黒髪の長さと美しさであり、それに加えて 香(コウ)の趣味の良さ が判断材料になったそうです。勿論、 身にまとう衣装の色のかさね方のセンスの良さ が材料にされるとともに、 衣装から漂う香りのセンス が問われたとか、香りを纏うという意味で、 香りが装束の一部 となりました。

竹を編んだ 伏籠(フセゴ)に装束をかぶせ 、伏籠の内側に香炉を置いて、 香りを衣装に焚き染める という作業が、身嗜みのために必要不可欠でした。 (資料2)

これは局の傍の庭に、植えられた 菊の花に綿がかぶせてある状態 を示しています。

「菊の着せ綿」 と称され、平安時代の宇多天皇(在位:887~897)から始まった習慣だといいます。

重陽(9月9日)の前日の夕方に綿を菊の花に被せておきます 。

9日の朝に、その綿で肌を撫でる と 老いを棄てることができる と考えられていたと言います。

(説明パネルより)

また、 吊衣桁(ツリイコウ)が局の空間の仕切りとして 使われています。几帳と併用されたのでしょう。

平安時代の主として女性や幼い子の 遊び に 「偏つぎ」 がありました。

それを具現化した場面です。偏と旁に分かれた札を組み合わせて漢字を作るという遊び。漢字の知識を競い合いながら、漢字を学ぶという知的遊戯です。

遊び方には諸説あるようです。「漢字の旁に偏を付けて文字を完成させる、ある旁に偏を付けて訓みを答えさせる、偏や旁の一方を隠して漢字を当てさせる、詩文の中のある漢字を偏だけにしておいて解釈させる、ある偏の付く漢字を文中より早く拾い出す、ある偏の付く字をいくつ知っているか書き継がせて競うなどの説がある」 (資料3) とか。

『源氏物語』の「葵」には、源氏が紫の上と新枕をかわすに至る少し前の段階に、源氏が紫の姫君と「つれづれなるままに、ただこなたにて碁を打ち、偏つぎなどしつつ日を暮らしたまふに」という時期があります。ここに「偏つぎ」がでてきます。子供と思っていた姫君の中に、源氏が姫君に女性を見出すのです。

平安時代のお菓子 のミニチュアが展示されています。

高坏に載っているのは策餅 。小麦粉と米粉を練って紐上に細長くし、縄のようにねじり合わせた唐菓子の一つ。和名「麦縄」。瘧病を起こす悪霊鎮めの供え物とされました。

囲碁盤の手前には、梨と柑子 が載っています。柑子は柑子蜜柑のこと。実は蜜柑より小さく、日本で古くから栽培されていました。

梨は、持統天皇の飛鳥時代より植栽を勧める詔(ミコトノリ)がだされており、平安時代には各地より宮廷に貢進されていたそうです。

梨と柑子の手前には、椿餅 が載っています。甘葛で甘味をつけた餡のない餅菓子。椿の葉で包んだもので、多く蹴鞠の折に食べるのが例とされました。文献上も古い純国産の和菓子です。 (説明パネルより)

この辺りで、女房たちの仕事の一部と日常生活の一部の具現化場面のご紹介を終わります。

つづく

参照資料

1)『源氏物語 3』新編日本古典文学全集 小学館 p414-422

2) 当日いただいた今回の展示の案内パンフレット

3)『源氏物語図典』秋山虔・小町谷照彦 編 須貝稔 作画 小学館 p143

4)『源氏物語 2』新編日本古典文学全集 小学館 p70

補遺

風俗博物館 ホームページ

つややかな黒髪が美人の条件 お風呂がなくても頑張った平安時代の美髪ケア :「Maison KOSE」

重陽の節句と着せ綿 :「甘春堂」

菊の着綿 :ウィキペディア

思い出すのはほっぺたに触れたふわふわの着せ綿。菊の節句の由来と行事【彬子女王殿下と知る日本文化入門】 彬子女王殿下 :「和楽」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 京都市 風俗博物館 令和6年10月展示~ -1 六條院移徒(ワタマシ)へ

観照 京都市 風俗博物館 令和6年10月展示~ -3 仏名会・師走(12月)の年中行事 へ

観照 京都市 風俗博物館 令和6年10月展示~ -4 産養 明石の女御の皇子誕生 へ

観照 京都市 風俗博物館 令和6年10月展示~ -5 竹取物語、かさね色目、装束実物 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2025.02.12

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2025.02.06

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2025.02.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.