PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:小田原城下を歩く-3(その56): 「青物町」碑~青物町交差点~「高梨町」碑~下の問屋場跡~「川崎長太郎 小屋跡」碑~御幸ノ浜~籠常商店~脇本陣古清水旅館~「宮前町」碑(11/24)

Tabitotetsukitiさんへ 書き込み、ありが…

新磯地区の寺社史蹟…

New!

オジン0523さん

こどもの森(国際児童… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【街路樹花壇の高砂… Gママさん

Gママさん

2024年はムベが不作 noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

こどもの森(国際児童…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【街路樹花壇の高砂…

Gママさん

Gママさん2024年はムベが不作

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

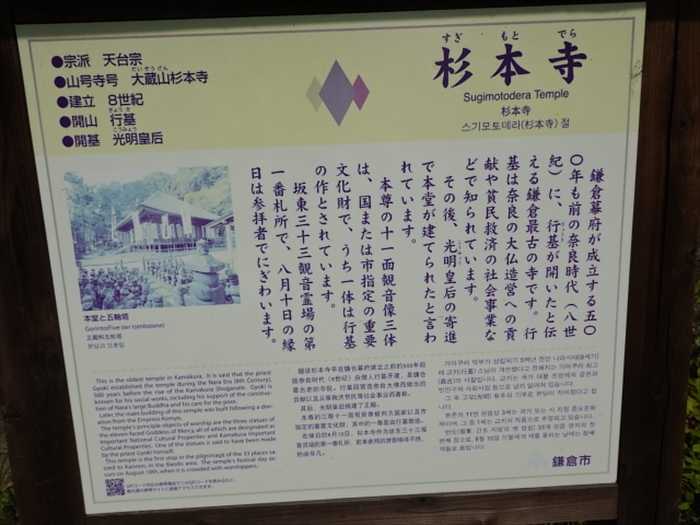

金沢街道・県道204号線を西に進み「杉本寺」に到着。

「杉本寺」入口。

鎌倉市二階堂903。

左右に木製の提灯スタンドが新設されていた。「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の準備か。

「盂蘭盆会」とは、旧暦の7月15日を中心に7月13日~7月16日に行われる祖先の冥福を祈る

仏事のこと。

「本尊十一面観世音菩薩」碑。

三体の十一面観音様をご本尊とし、鎌倉・坂東三十三観音霊場第一番札所である鎌倉最古の寺院。

「杉本寺伽藍復興大勧進御案内」。

「縁起にありますように、当山は天平6年(734)光明皇后の御願により、

行基菩薩が開山となられ自ら一刀三礼され、十一面観世音菩薩を本尊として奉安し

創建されました。

爾来坂東第一番の観音霊場として日夜祈念修法されて参りましたが、鎌倉・室町時代の

大火・兵火に遭い、 江戸期に於いては一時期無住の時もあり、後の明治の廃仏毀釈、

又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊していしまいました。

昭和48年より伽藍復興大勧進の一つとして茅一束運動を進めて参りましたが、全国はもとより

遠くハワイ欧米の方々も含め多くの皆様のご協力、ご協讃により浄財を得まして、 左記のごとく

円成の運びと相成りました。

これもひとえに御本尊の御加護と皆様の御信仰の賜物と住職並びに世話人一同厚く御礼

引続き勧進を進めて参りますので、今後とも皆様のご協力ご協讃を切にお願い申し上げます。」

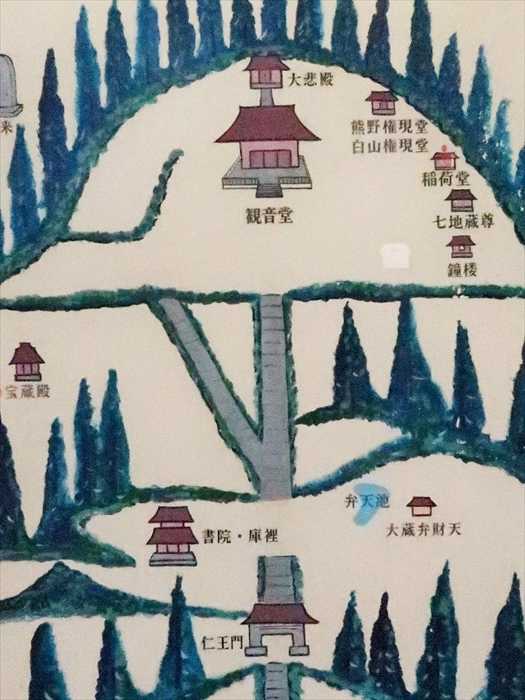

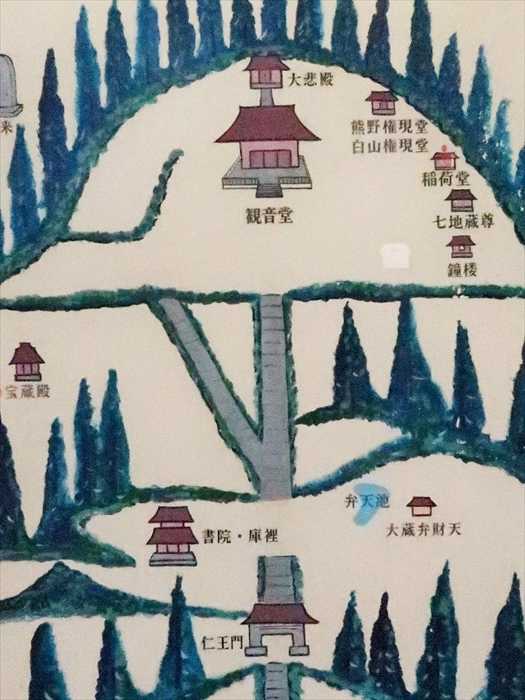

「境内配置図」。

【https://kamakuratrip.com/sugimotodera/】より

「杉本寺(すぎもとでら)

無人だったので「拝観受付所」で300円を置く。

「仁王門」への石段の両側には「十一面杉本観音」の幟が。

「仁王門」を見る。茅葺の屋根が趣ある作り。

両側に「仁王像」が。「仁王像」は運慶作と伝えられている。

正面に扁額「大蔵山」。多くの「千社札」が貼られていた。

阿形像(右側)。

お顔をズームして。目力がかなり強めの仁王像。

横から。

吽形像(左側)。

お顔をズームで。

横から。

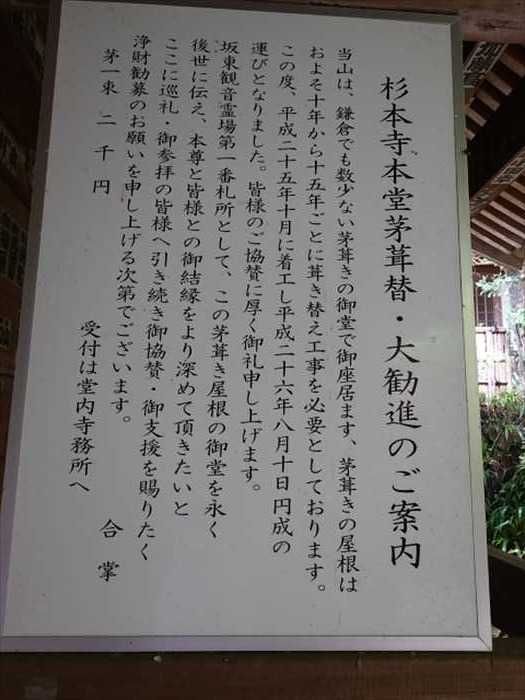

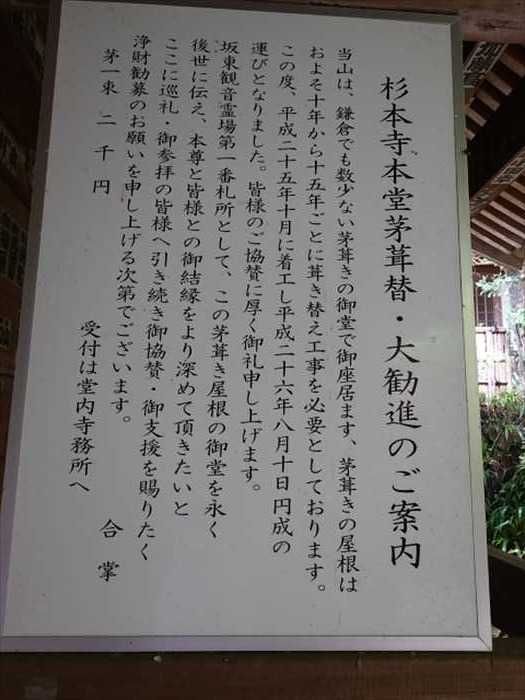

「杉本寺本堂茅葺替・大勧進のご案内

仁王門を抜けると、深い緑色に染まった「苔の石段」があらわれた。

鎌倉の山の石を切り出して作られた階段は長い年月をかけてすり減り、そこが苔に覆われていき、

情緒ある景観をつくりだしているのであった。

現在は苔の保護のため立ち入りが禁止されていた。

「苔の石段」をズームして。

さらに。

「仁王門」の茅葺きの屋根を振り返る。

茅葺きの屋根にも苔が生えて。

石鳥居の扁額は「大藏辨財天」。

正面に「大香炉」と「大蔵弁財天」。

「大香炉」。

「大蔵弁財天」。

「宝篋印塔」。

参道左手には「弁天池」。

「大蔵弁財天」と「弁天池」。

石段の手前の左奥にあった「書院・庫裡」。

「苔の石段」の左手にある別の石段を「観音堂」に向かって上って行く。

石段の途中右手にあった像。

若き日の「日本武尊(やまとたける)」の像のような感じがしたが??

祈りの像も。

「観音堂」。

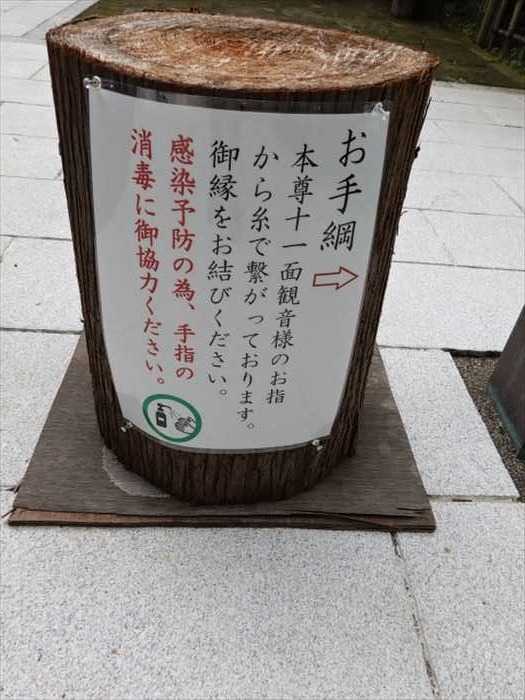

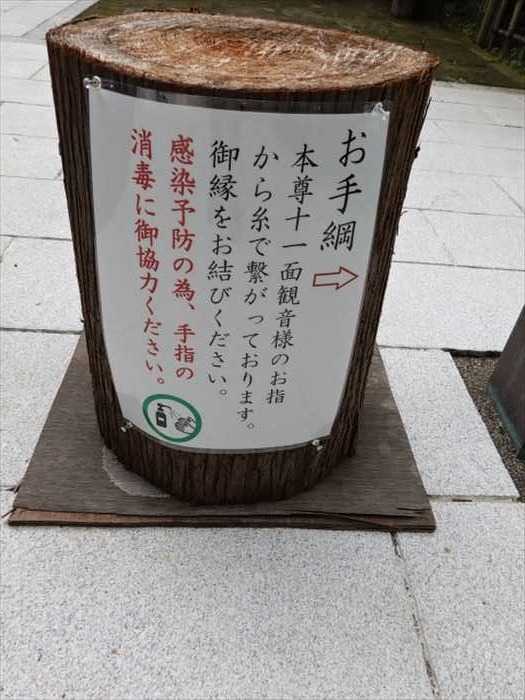

「回向柱」には「お手綱」が。

「お手綱

「本堂(観音堂)」前から「苔の石段」を見下ろす。

「本堂(観音堂)」を正面から。

本尊は十一面観世音菩薩三体で、寛和2年(986)恵心僧都作,仁寿元年(851)比叡山

慈覚大師作、及び市指定重文の天平6年(734)行基作の木造の観音立像である。

これらは国の重要文化財に指定されている。

そして「お手綱」が「本堂内陣」へと。ここにも左右に木製の盆提灯スタンドが新設されていた。

「鐘楼堂」。

「梵鐘」。

これは「鐘楼」関連の石碑であろうが解読不能であった。

尾崎迷堂の句碑

表「春潮や 南海補陀落 山の下」

裏「手をかざし 見けるは秋の 燕かな」

「五輪塔群」。

「七地蔵尊」。

「六地蔵」と右の「身代地蔵」。

「地蔵菩薩像」。

「本堂」右奥にあった、「熊野大権現」、「白山大権現」。

扁額「熊野大権現」、「白山大権現」。

「社殿」。

やぐらの中に石祠も。

再び「本堂(観音堂)」前に。

「本堂(観音堂)」前の「大香炉」。

「本堂(観音堂)」左手にあった墓地。

再び「苔の石段」を見る。

「五重石塔」。

工事中であったこの建物は茶室「福寿庵」。

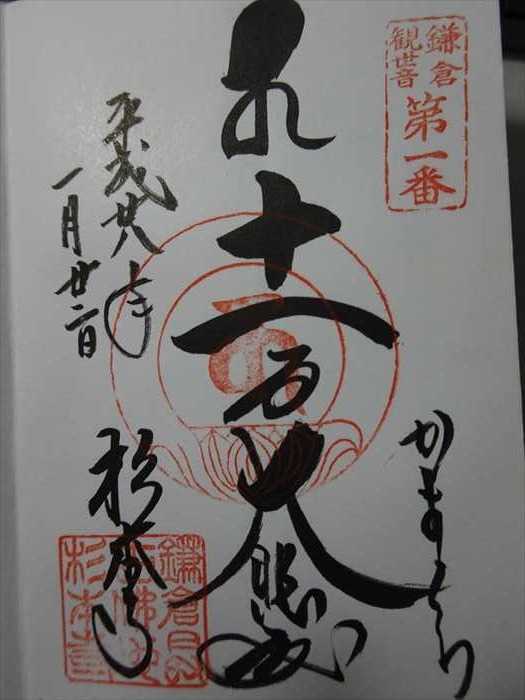

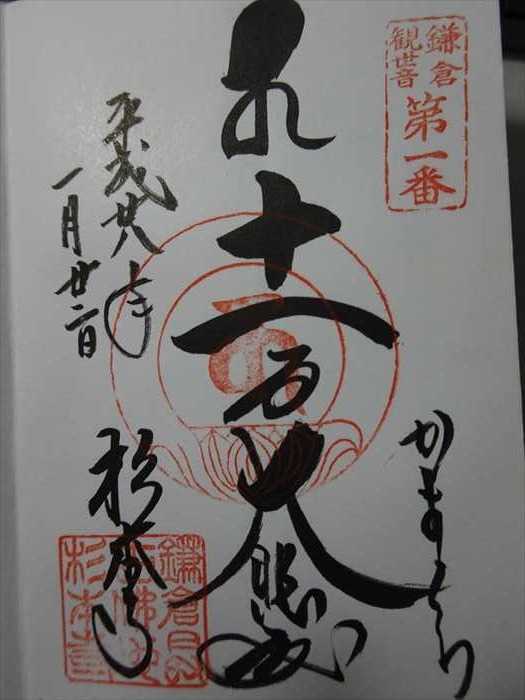

以前に頂いた「鎌倉三十三観音霊場第一番 杉本寺」の「十一面観世音・大悲殿」の御朱印です。

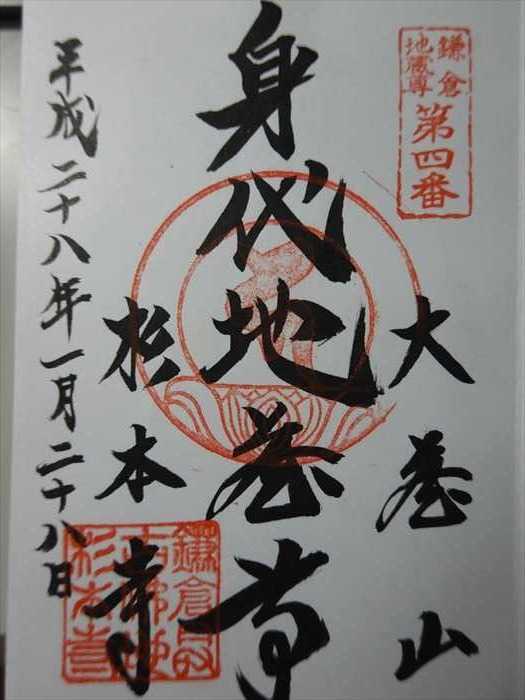

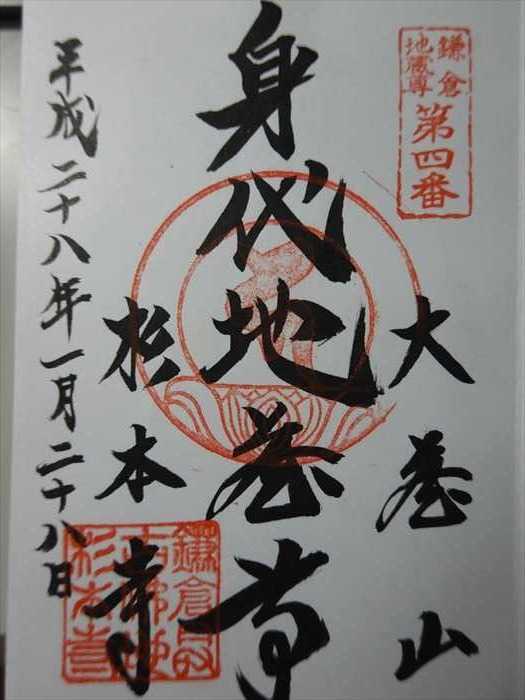

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵尊霊場第四番 杉本寺」の「身代地蔵尊」の御朱印です。

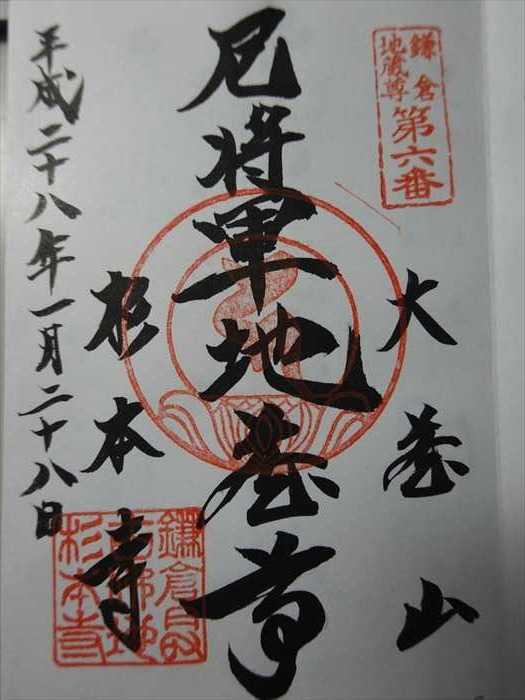

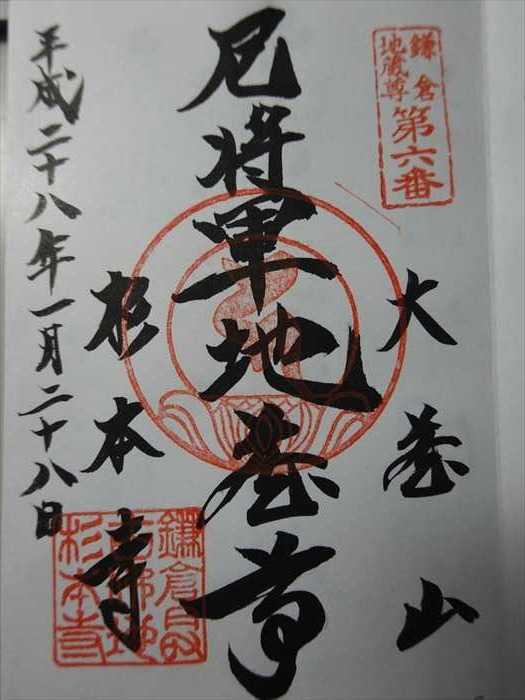

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵尊霊場第六番 杉本寺」の「尼将軍地蔵尊」の御朱印です。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

金沢街道・県道204号線を西に進み「杉本寺」に到着。

「杉本寺」入口。

鎌倉市二階堂903。

左右に木製の提灯スタンドが新設されていた。「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の準備か。

「盂蘭盆会」とは、旧暦の7月15日を中心に7月13日~7月16日に行われる祖先の冥福を祈る

仏事のこと。

「本尊十一面観世音菩薩」碑。

三体の十一面観音様をご本尊とし、鎌倉・坂東三十三観音霊場第一番札所である鎌倉最古の寺院。

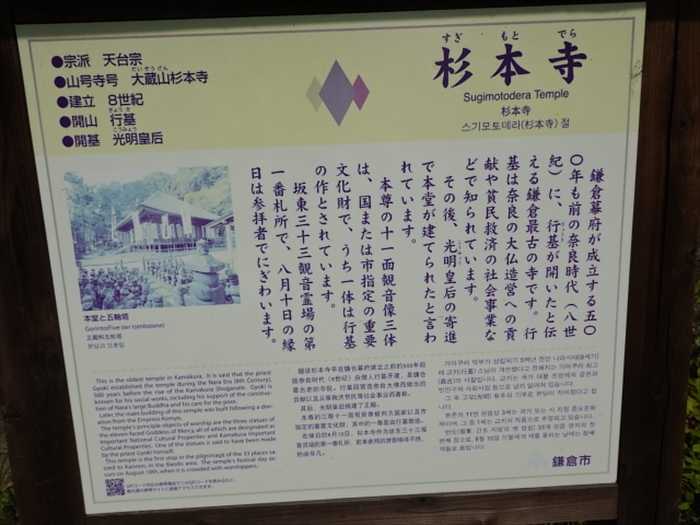

「杉本寺伽藍復興大勧進御案内」。

「縁起にありますように、当山は天平6年(734)光明皇后の御願により、

行基菩薩が開山となられ自ら一刀三礼され、十一面観世音菩薩を本尊として奉安し

創建されました。

爾来坂東第一番の観音霊場として日夜祈念修法されて参りましたが、鎌倉・室町時代の

大火・兵火に遭い、 江戸期に於いては一時期無住の時もあり、後の明治の廃仏毀釈、

又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊していしまいました。

昭和48年より伽藍復興大勧進の一つとして茅一束運動を進めて参りましたが、全国はもとより

遠くハワイ欧米の方々も含め多くの皆様のご協力、ご協讃により浄財を得まして、 左記のごとく

円成の運びと相成りました。

これもひとえに御本尊の御加護と皆様の御信仰の賜物と住職並びに世話人一同厚く御礼

引続き勧進を進めて参りますので、今後とも皆様のご協力ご協讃を切にお願い申し上げます。」

「境内配置図」。

【https://kamakuratrip.com/sugimotodera/】より

「杉本寺(すぎもとでら)

鎌倉幕府が成立する500年も前の奈良時代(八世紀)に、行基が開いたと伝える鎌倉最古の寺です。

行基は奈良の大仏造営への貢献や貧民救済の社会事業などで知られています。

その後、光明皇后の寄進で本堂が建てられたと言われています。本尊の十一面観音像三体は、

国または市指定の重要文化財で、うち一体は行基の作とされています。

国または市指定の重要文化財で、うち一体は行基の作とされています。

坂東三十三観音霊場の第一番札所で、8月10日の縁日は参拝者でにぎわいます。

● 宗 派 天台宗

● 山号寺号 大蔵山(だいぞうざん)杉本寺

● 建 立 8世紀

● 開 山 行基

● 開 基 光明皇后」

無人だったので「拝観受付所」で300円を置く。

「仁王門」への石段の両側には「十一面杉本観音」の幟が。

「仁王門」を見る。茅葺の屋根が趣ある作り。

両側に「仁王像」が。「仁王像」は運慶作と伝えられている。

正面に扁額「大蔵山」。多くの「千社札」が貼られていた。

阿形像(右側)。

お顔をズームして。目力がかなり強めの仁王像。

横から。

吽形像(左側)。

お顔をズームで。

横から。

「杉本寺本堂茅葺替・大勧進のご案内

当山は、鎌倉でも数少ない茅葺きの御堂で御座居ます。茅葺きの屋根はおよそ十年から十五年

ごとに葺き替え工事を必要としております。この度、平成二十五年十月に着工し平成二十六年

八月十日 円成の運びとなりました。皆様のご協賛に厚くお礼申し上げます。

ごとに葺き替え工事を必要としております。この度、平成二十五年十月に着工し平成二十六年

八月十日 円成の運びとなりました。皆様のご協賛に厚くお礼申し上げます。

坂東観音霊場第一番札所として、この茅葺き屋根の御堂を永く後世に伝え、本尊と皆様との

御結縁をより深めて頂きたいと、ここに巡礼・御参拝の皆様へ引き続き御協賛・御支援を

賜りたく、浄財勧募のお願いを申し上げる次第でございます。 合掌

茅一束 二千円 受付は堂内寺務所へ」御結縁をより深めて頂きたいと、ここに巡礼・御参拝の皆様へ引き続き御協賛・御支援を

賜りたく、浄財勧募のお願いを申し上げる次第でございます。 合掌

仁王門を抜けると、深い緑色に染まった「苔の石段」があらわれた。

鎌倉の山の石を切り出して作られた階段は長い年月をかけてすり減り、そこが苔に覆われていき、

情緒ある景観をつくりだしているのであった。

現在は苔の保護のため立ち入りが禁止されていた。

「苔の石段」をズームして。

さらに。

「仁王門」の茅葺きの屋根を振り返る。

茅葺きの屋根にも苔が生えて。

石鳥居の扁額は「大藏辨財天」。

正面に「大香炉」と「大蔵弁財天」。

「大香炉」。

「大蔵弁財天」。

「宝篋印塔」。

参道左手には「弁天池」。

「大蔵弁財天」と「弁天池」。

石段の手前の左奥にあった「書院・庫裡」。

「苔の石段」の左手にある別の石段を「観音堂」に向かって上って行く。

石段の途中右手にあった像。

若き日の「日本武尊(やまとたける)」の像のような感じがしたが??

祈りの像も。

「観音堂」。

杉本寺の本堂(観音堂)は、棟札に延宝6年(1678年)とある茅葺の建物で、県の文化財に

指定されている。

指定されている。

内陣と外陣に分けられた中世密教本堂形式のもの。

内陣には本尊の「木造十一面観音立像」が安置されている

(行基・慈覚・恵心作の三体:三尊同殿)。

(行基・慈覚・恵心作の三体:三尊同殿)。

「回向柱」には「お手綱」が。

「お手綱

本尊十一面観音様のお指から糸で繋がっております。

御縁をお結びくたさい。

感染予防の為、手指の消毒に御協力ください。」

「本堂(観音堂)」前から「苔の石段」を見下ろす。

「本堂(観音堂)」を正面から。

本尊は十一面観世音菩薩三体で、寛和2年(986)恵心僧都作,仁寿元年(851)比叡山

慈覚大師作、及び市指定重文の天平6年(734)行基作の木造の観音立像である。

これらは国の重要文化財に指定されている。

そして「お手綱」が「本堂内陣」へと。ここにも左右に木製の盆提灯スタンドが新設されていた。

「鐘楼堂」。

「梵鐘」。

これは「鐘楼」関連の石碑であろうが解読不能であった。

尾崎迷堂の句碑

表「春潮や 南海補陀落 山の下」

裏「手をかざし 見けるは秋の 燕かな」

尾崎迷堂:1891年(明治24)~1970年(昭和45)、大正から昭和時代の俳人。

1913年(大正2)、天台宗の僧となり、杉本寺や大磯の慶覚院などの住職を務めた。

僧侶のかたわら俳句に精進し、土地の人々と俳句を通じて交流を深めた。

なお、荏柄天神社の大銀杏の下にも句碑が建てられているのであった。

「五輪塔群」。

杉本寺のある大蔵山は山城があった所で、南北朝時代に北畠顕家との合戦で杉本城城主の

斯波家長を含む兵300全員が討ち死にした。

斯波家長を含む兵300全員が討ち死にした。

かつて城塞の一部でもあった境内には、多数の供養塔が残されているのだ。

「七地蔵尊」。

「六地蔵」と右の「身代地蔵」。

「地蔵菩薩像」。

「本堂」右奥にあった、「熊野大権現」、「白山大権現」。

扁額「熊野大権現」、「白山大権現」。

「社殿」。

やぐらの中に石祠も。

再び「本堂(観音堂)」前に。

「本堂(観音堂)」前の「大香炉」。

「本堂(観音堂)」左手にあった墓地。

再び「苔の石段」を見る。

「五重石塔」。

工事中であったこの建物は茶室「福寿庵」。

以前に頂いた「鎌倉三十三観音霊場第一番 杉本寺」の「十一面観世音・大悲殿」の御朱印です。

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵尊霊場第四番 杉本寺」の「身代地蔵尊」の御朱印です。

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵尊霊場第六番 杉本寺」の「尼将軍地蔵尊」の御朱印です。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.