PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

舞子公園でニューサ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

さらに「熱海梅園」の梅の花を楽しみながら進む。

蝋梅の黄色い花。

既に花のピークは過ぎていたが。

そして「韓国庭園」手前の「 足湯 」に到着。

梅まつりの期間中限定で毎日足湯を利用できるのであった。

しばしベンチで休憩しながら、シャッターを押していたが、私も足湯に入ったのであった。

湯温は44℃前後はあったのではなかろうか。

「血の巡りが良い」と考えて良いのだろうか?

「足浴とは、温めながら足を洗浄するケアのことで、身体の一部分だけをお湯につけて洗う

部分浴のひとつです。病気やケガなどによって全身浴が難しい方に取り入れられることが多く、

足先を清潔にする以外にも足のしびれや痛みを和らげる、血行促進、睡眠促進のために

行われることがあります。

足浴は、全身浴に比べて温熱作用や水圧による影響が小さく、身体への負担が少ないという

メリットがあります。また、服を着たまま行えるため介護する側もされる側も羞恥心なく行え、

全身浴に比べ介護の負担も軽減されます。寝たままの状態でも行える足浴は、介護度が重度の方の

ケアにも役立ちます。」 とネットから。

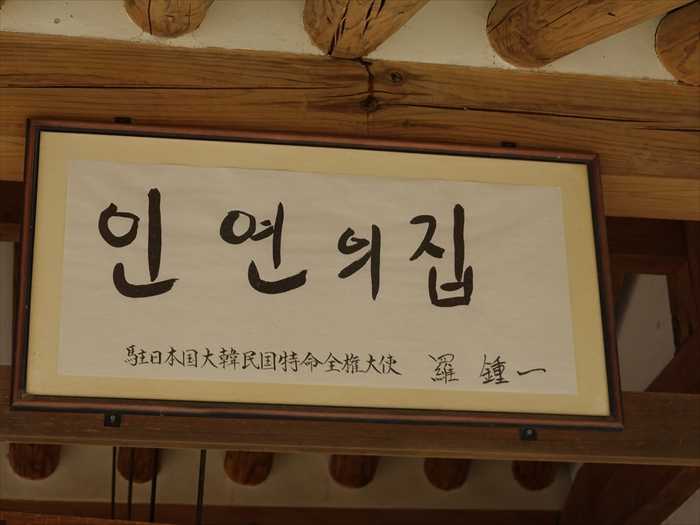

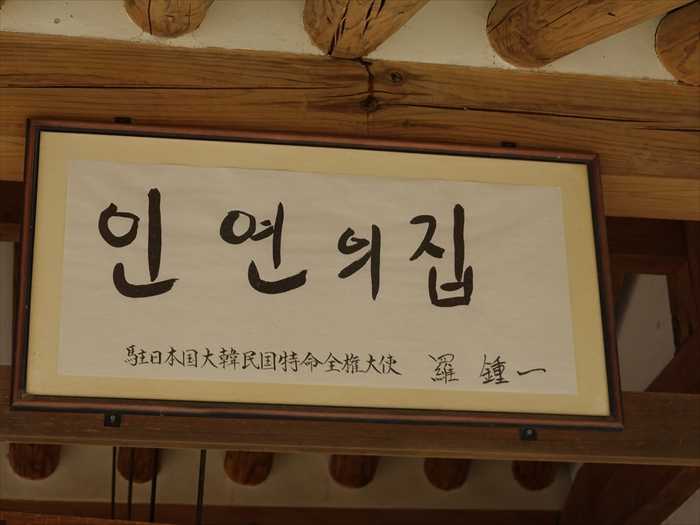

そして次に訪ねたのが昨年12月上旬にも訪ねた「 韓国庭園 」👈リンク 。

左から「イン」、「ミョン」 、「ウィ」 、「チプ」 であろうが?

「 大門 」を園内から。

そして次に「中山晋平記念館」に向かう。

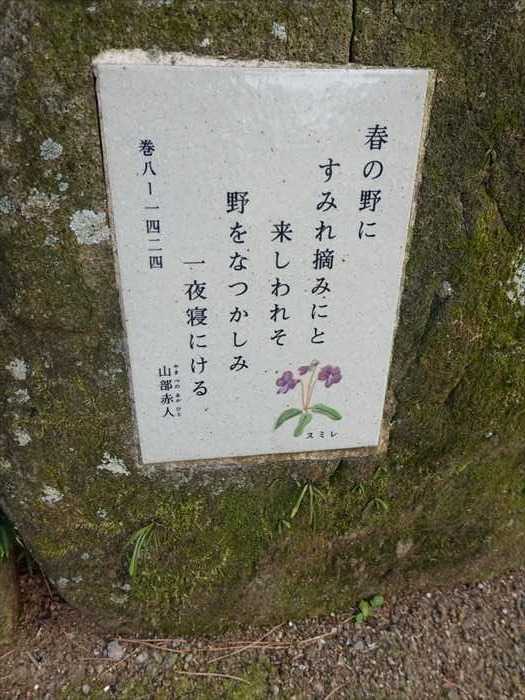

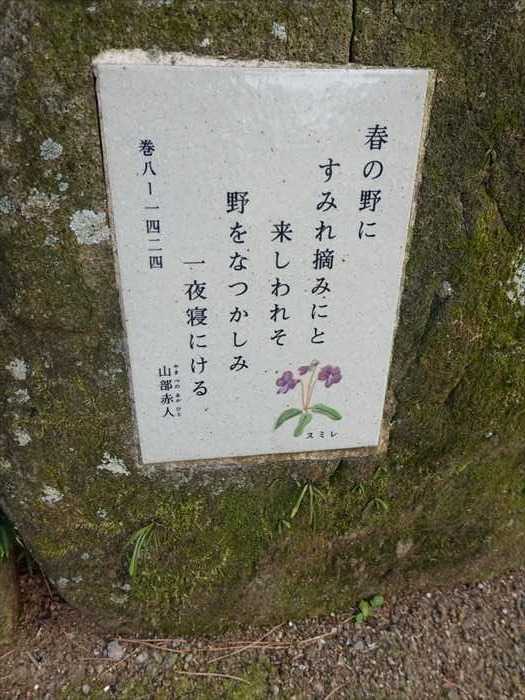

途中にあった「歌碑」?

「 春の野に すみれ摘(つ)みにと 来(こ)しわれそ 野をなつかしみ 一夜(ひとよ)寝にける

巻八ー一四二四 山部赤人」。

「 立ちて思ひ 居(ゐ)てもそ思ふ 紅(くれなゐ)の 赤裳(あかも)裾(すそ)引き 去(い)にし姿を

巻一一ー二五五〇 大蔵忌寸麻呂(おほくらのいみきまろ)」

【立っては思い座っても思う。紅の赤い裳の裾を引いて去っていった姿を。】

「 一本(ひともと)の なでしこ植ゑし その心 誰(た)れに見せむと 思ひそめけむ

巻一八ー四〇七〇 大伴家持」

【一本のなでしこを植えた私のその心は、誰に見せようと思いたったのでしょう

(貴方にお見せしたかったのです)。】

そして「 中山晋平記念館 」👈リンク

展望台より。

園内の売店には「梅抹茶」や様々なお茶が土産物として。

「第80回 熱海梅園 梅まつり 行事案内」。

「熱海梅園 初川」は、現在はトイレのみであっただろうか?

そして八分咲き?の「熱海梅園」を大いに楽しんだのであった。

そして「熱海梅園」を後にして次に訪ねたのが、 「 うみのホテル 中田屋 」。

「伊能忠敬」像 。

江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を完成させた人物。

忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で青年時代を過ごし、

17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として活躍します。

その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)

から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。

その結果完成した地図は、極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、

明治以降国内の基本図の一翼を担った。

第9次の測量1815年 (文化12年)12月(旧暦)、忠敬は弟子11人とともに八丈島と

伊豆七島を測量し、下田から伊豆東海岸を測量するの旅の中で熱海を訪れた。

12月(旧暦)13日に網代、14日下多賀、15日、16日には熱海を測量し、それぞれ宿泊。

17日に伊豆山に入り、18日から海岸沿いに小田原まで測量したのち、熱海に引き返し、

熱海で年越しをするなど、約1カ月間滞在した。1801年にも熱海を訪れ、熱海本陣や

網代、初島に宿泊している。

江戸時代に初めて日本地図を作ったことで知られる伊能忠敬測量隊の一行が、熱海に合計で

45泊していることが分かった。

測量隊が最も多く宿泊したのは本土では岡山の64日が最高で、北九州、熱海、下田の順

だったといい、「 熱海には本土では3番目に多い45日宿泊し、地図の製作や温泉で旅の疲れを

癒したと思われる 」と。

第9次測量のルート図(赤線) をネットから。

文化12年4月27日総員数11名で江戸出発。

藤沢、小田原、下田街道(三島、韮山、天城、下田)へ。

伊豆七島(三宅、八丈、漂流して三浦、御蔵島、三宅、神津島、新島、利島、下田、大島)、

下田に戻る。

ただし、伊豆七島の測量には、伊能忠敬は高齢もあり、唯一 参加しなかった のだと

記憶しているが・・・。

右手にあったのが 「 伊豆山温泉 走り湯 」の案内柱。

その先には16段の石段が。

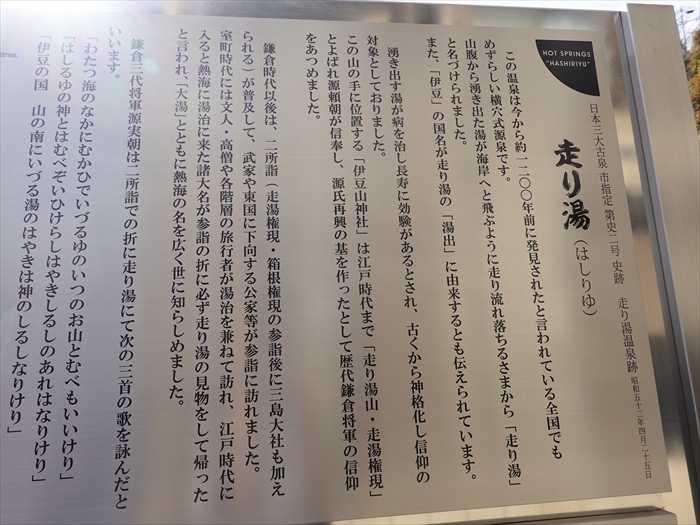

「 日本三大古泉 走り湯 」。

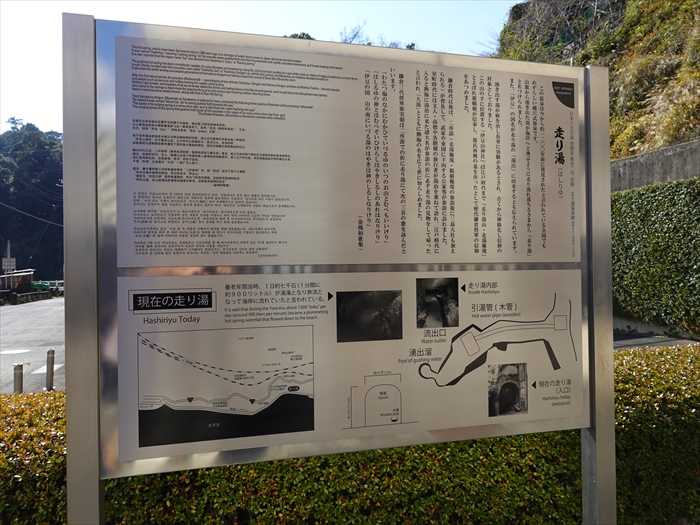

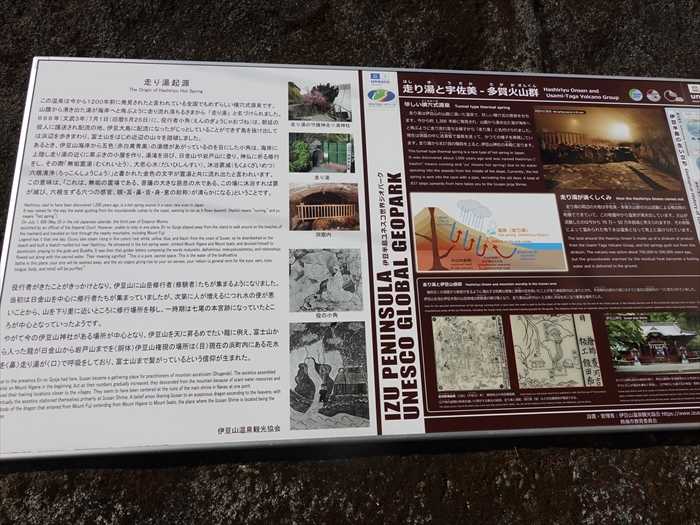

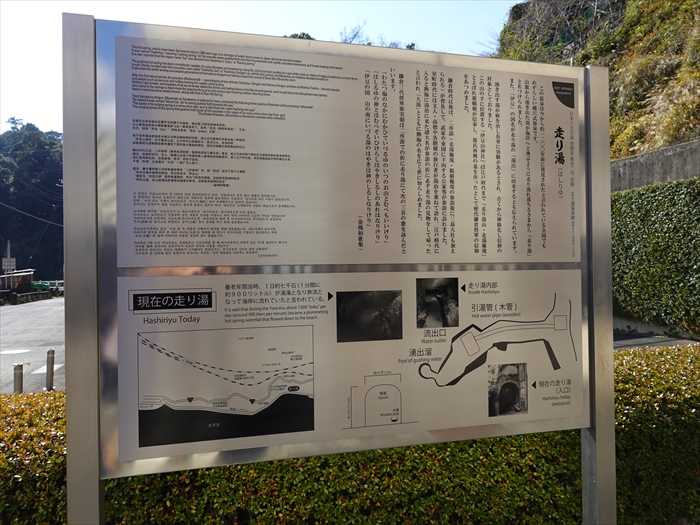

「 走り湯 」案内板。

走り湯内部案内図 。

幅約5尺(1.5m)、高さ約5尺3寸(1.6m)の隧道の奥に「走り湯」の湯口がある。

養老年間(717年~724年)当時、1日約七千石( 1分間に約900リットル)が湯滝となリ

奔流となって海岸に流れていたと言われている と。

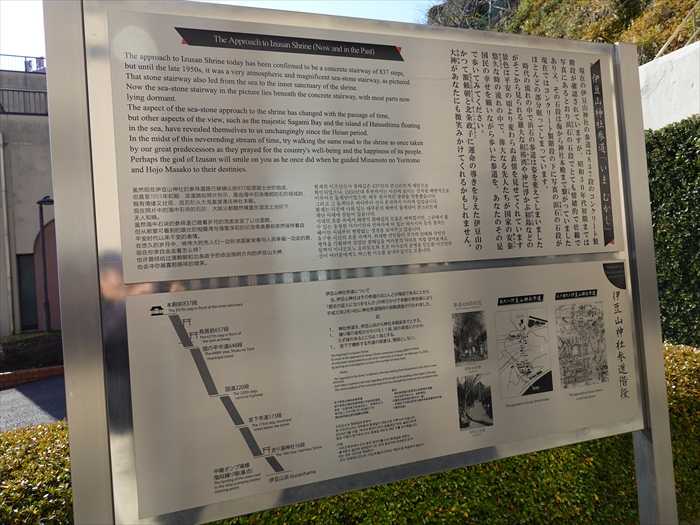

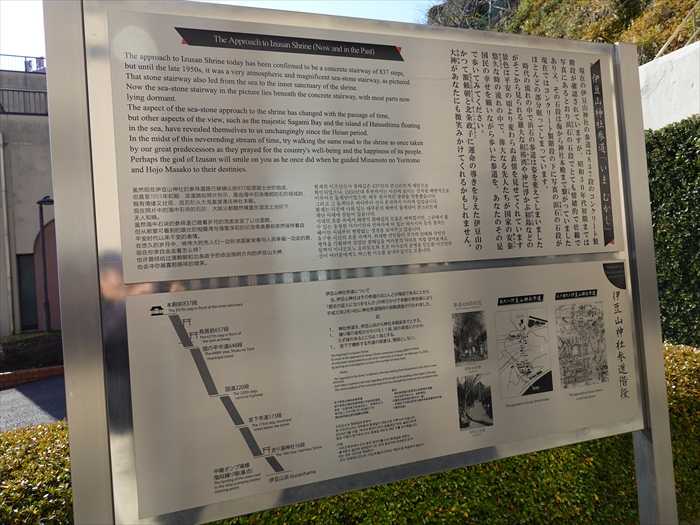

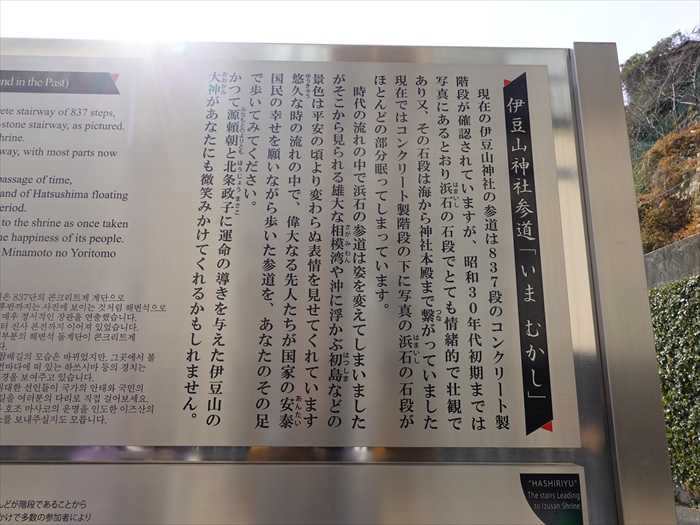

「 伊豆山神社参道「いまむかし」 」案内板。

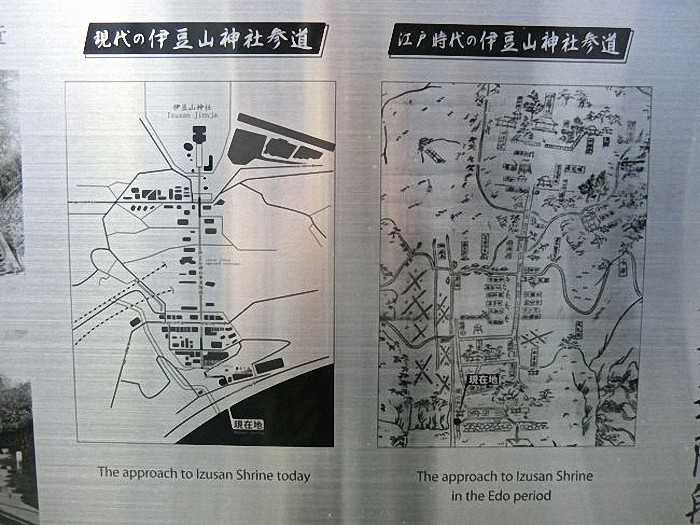

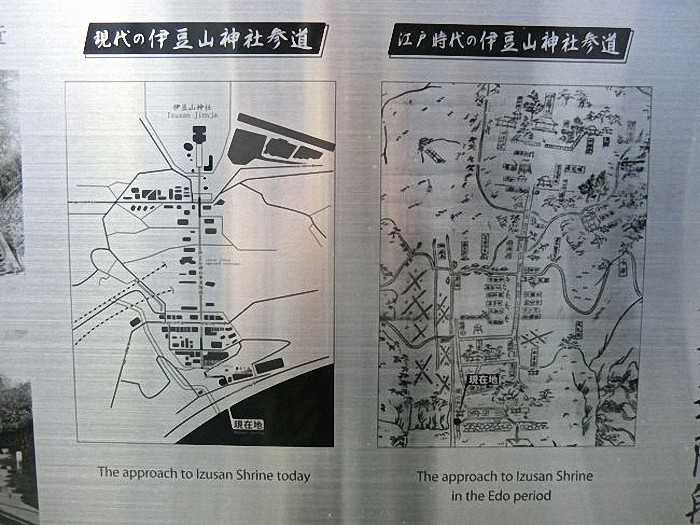

「 江戸時代の伊豆山神社参道 」(右)と「 現代の伊豆山神社参道 」(左)

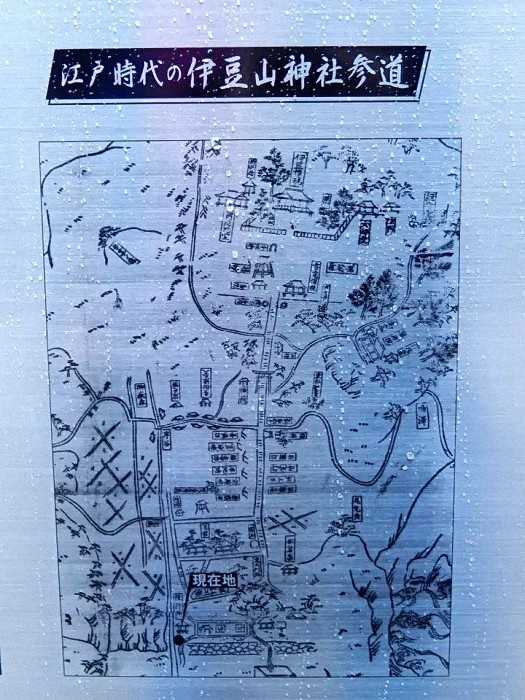

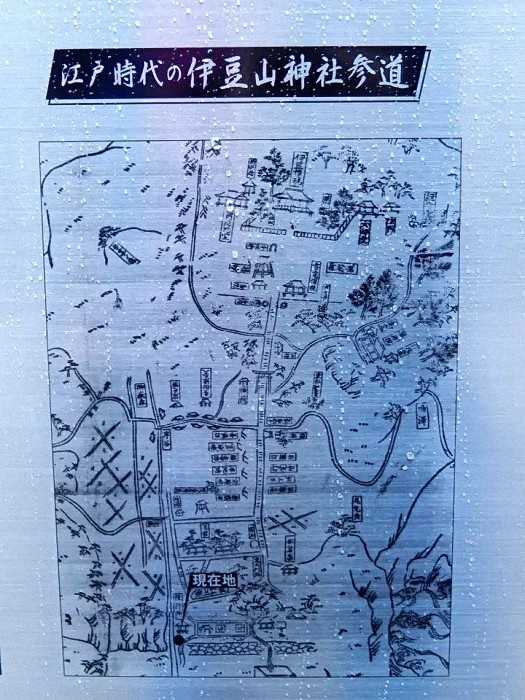

「 江戸時代の伊豆山神社参道 」(右)をズームして。

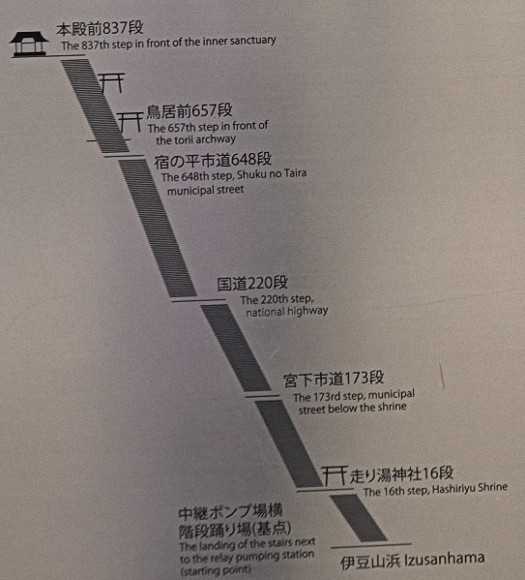

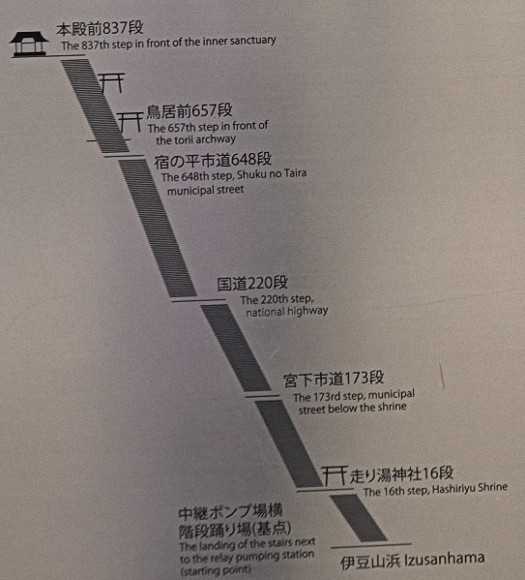

伊豆山神社参道について

当、伊豆山神社はその参道のほとんどが階段であることから「歴史の証人になりませんか」の

呼びかけで多数の参加者によリ平成22年2月14日に神社参道階段の段数調査が行われました。

1、神社参道を、伊豆山浜から神社本殿前までとする。

1、踊リ場の長短かかわりなく1段、段の高低にかかわらず段のあるところは1段とする。

1、宮下で横断する市道の段差は、階段としない。

浜から 本殿前まで837段 あったと。

「 走り湯と役行者(えんのぎょうじゃ)」 と 「 役行者 」 案内板。

「 役小角 」をウィキペディアから。

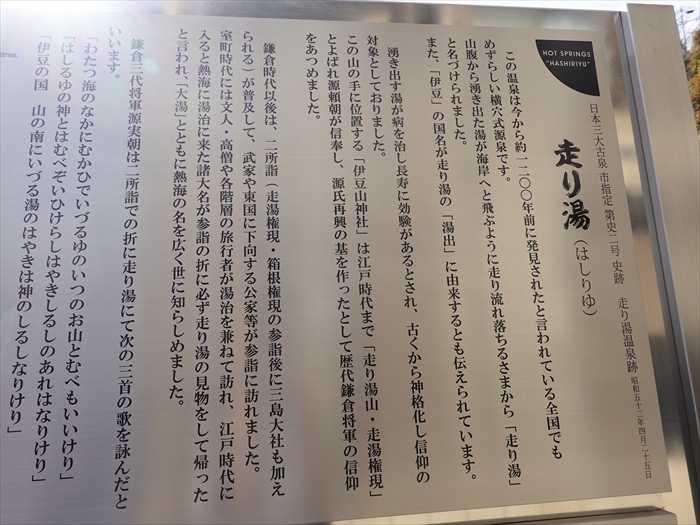

そして「 熱海市指定文化財 史跡 走湯温泉跡 指定 昭和五十二年四月ニ十五日 」

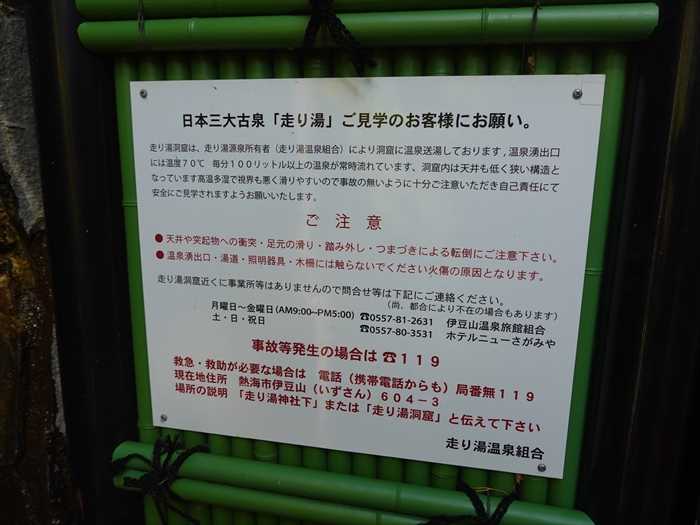

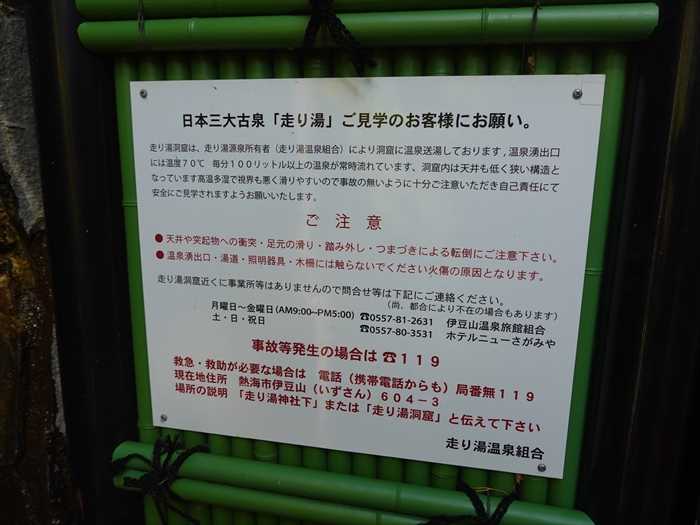

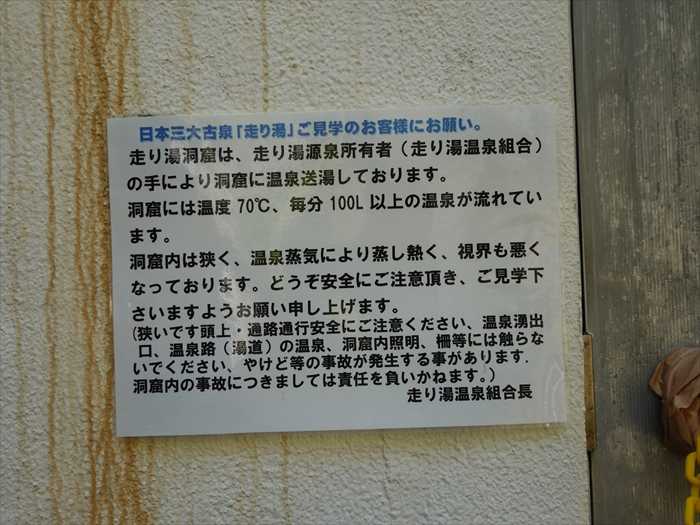

「日本三大古泉「走り湯」ご見学のお客様にお願い。

走り湯温泉組合長」

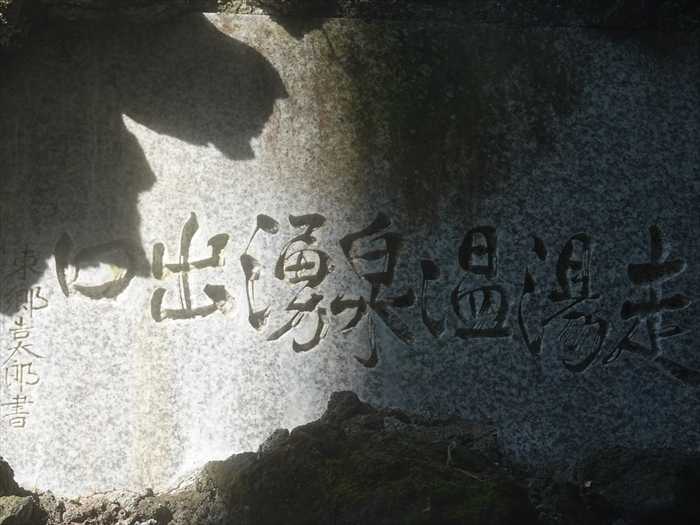

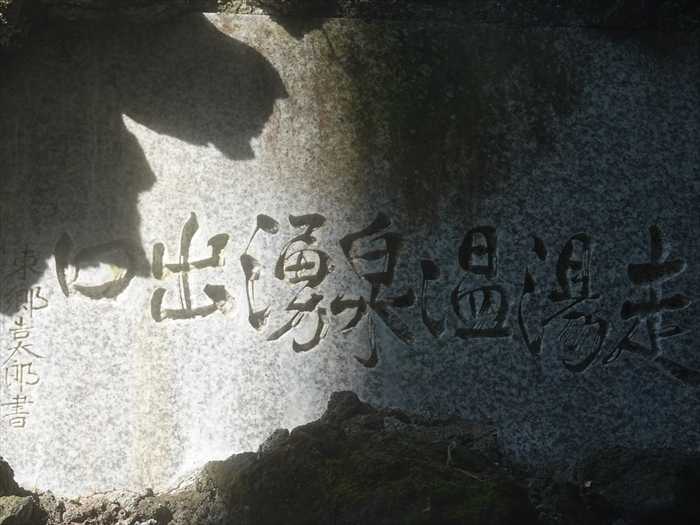

「 走湯温泉湧出口 」 と。

「 走湯 」碑。

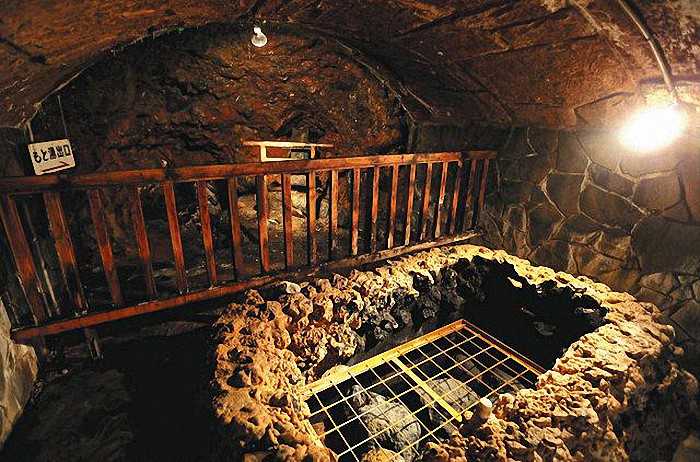

「 走り湯入口 」

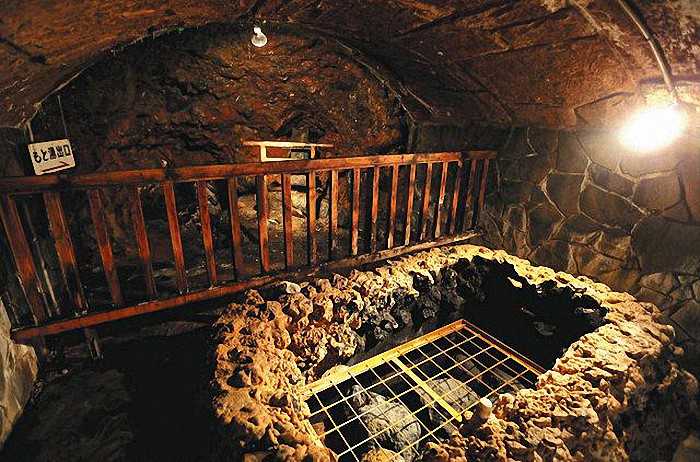

入口まで行くと、もうもうと湯気が立ち込めていて、明かりが灯っていても内部の様子が良く

わからない。こちらの洞窟は高さがおよそ150~160センチくらいであろうか、あまり高く

ないので、少し背を屈まないと入れなかった。

そして蒸気朦朦の中を進む。レンズを拭いた瞬間にシャッターを押す。

前方がよく見えなかったが。

大きな目幅の格子が湯源にはあるのであった。

近づいて!!。しかしあっという間にレンズが曇って!!

以下2枚の写真はネットから。

現在は下記の写真のようになっているらしい。

そして急いで外に出てメガネを拭き

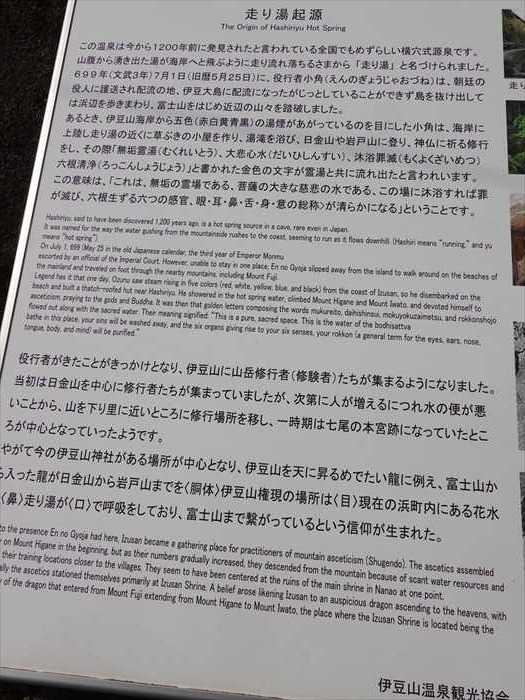

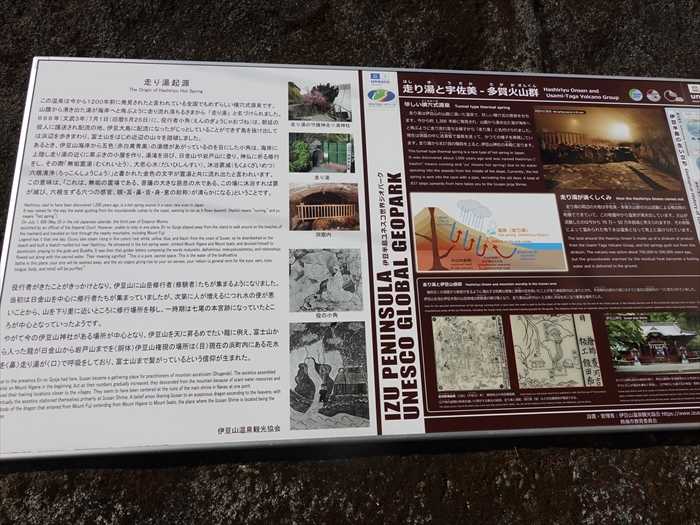

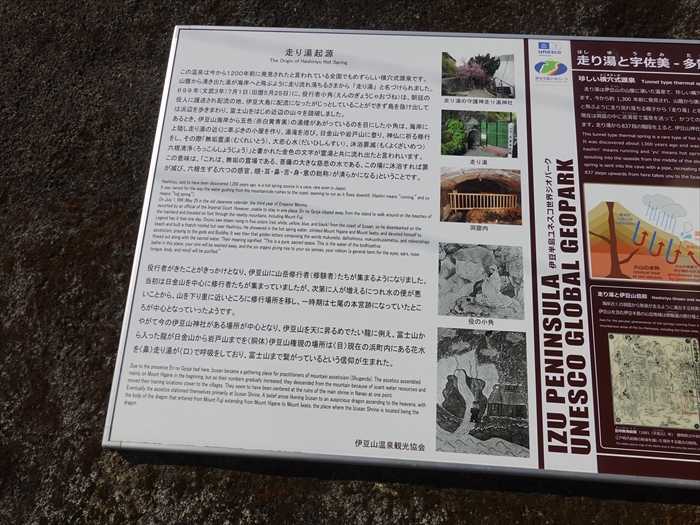

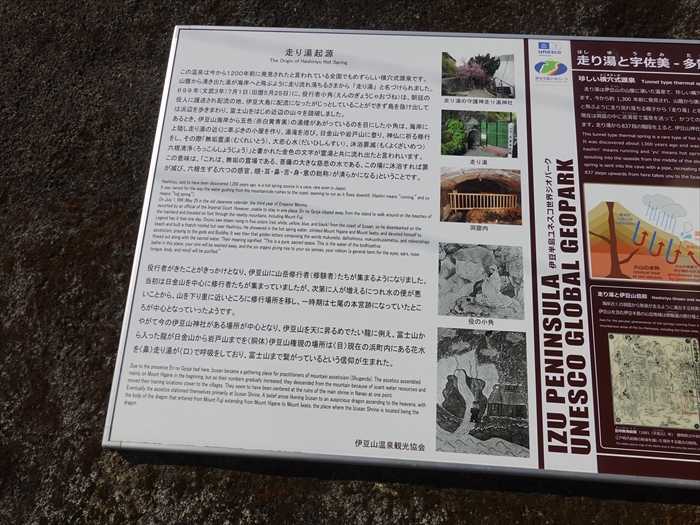

「 走り湯起源 」案内板を。

この温泉は今から1200年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい横穴式源泉です。

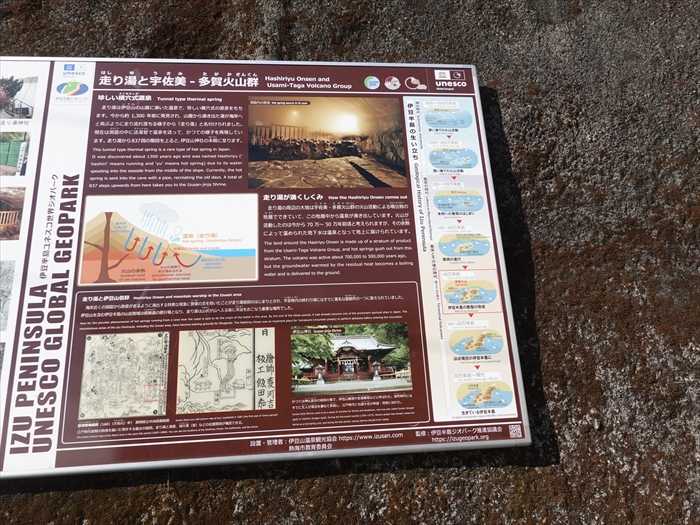

「 走り湯と宇佐美ー多賀火山群

「 珍しい横穴式源泉

ここは「 走り湯の足湯 」であったが、 現在閉鎖中 。

次に「 走湯神社 」を訪ねた。

これは「 河津桜 」であっただろうか。

以前に訪ねた時は、改築工事中で社殿の姿はなかったが。

新たな「 走湯神社 」の 御本殿 。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

蝋梅の黄色い花。

既に花のピークは過ぎていたが。

そして「韓国庭園」手前の「 足湯 」に到着。

梅まつりの期間中限定で毎日足湯を利用できるのであった。

しばしベンチで休憩しながら、シャッターを押していたが、私も足湯に入ったのであった。

湯温は44℃前後はあったのではなかろうか。

「血の巡りが良い」と考えて良いのだろうか?

「足浴とは、温めながら足を洗浄するケアのことで、身体の一部分だけをお湯につけて洗う

部分浴のひとつです。病気やケガなどによって全身浴が難しい方に取り入れられることが多く、

足先を清潔にする以外にも足のしびれや痛みを和らげる、血行促進、睡眠促進のために

行われることがあります。

足浴は、全身浴に比べて温熱作用や水圧による影響が小さく、身体への負担が少ないという

メリットがあります。また、服を着たまま行えるため介護する側もされる側も羞恥心なく行え、

全身浴に比べ介護の負担も軽減されます。寝たままの状態でも行える足浴は、介護度が重度の方の

ケアにも役立ちます。」 とネットから。

そして次に訪ねたのが昨年12月上旬にも訪ねた「 韓国庭園 」👈リンク 。

左から「イン」、「ミョン」 、「ウィ」 、「チプ」 であろうが?

「 大門 」を園内から。

そして次に「中山晋平記念館」に向かう。

途中にあった「歌碑」?

「 春の野に すみれ摘(つ)みにと 来(こ)しわれそ 野をなつかしみ 一夜(ひとよ)寝にける

巻八ー一四二四 山部赤人」。

「 立ちて思ひ 居(ゐ)てもそ思ふ 紅(くれなゐ)の 赤裳(あかも)裾(すそ)引き 去(い)にし姿を

巻一一ー二五五〇 大蔵忌寸麻呂(おほくらのいみきまろ)」

【立っては思い座っても思う。紅の赤い裳の裾を引いて去っていった姿を。】

「 一本(ひともと)の なでしこ植ゑし その心 誰(た)れに見せむと 思ひそめけむ

巻一八ー四〇七〇 大伴家持」

【一本のなでしこを植えた私のその心は、誰に見せようと思いたったのでしょう

(貴方にお見せしたかったのです)。】

そして「 中山晋平記念館 」👈リンク

展望台より。

園内の売店には「梅抹茶」や様々なお茶が土産物として。

「第80回 熱海梅園 梅まつり 行事案内」。

「熱海梅園 初川」は、現在はトイレのみであっただろうか?

そして八分咲き?の「熱海梅園」を大いに楽しんだのであった。

そして「熱海梅園」を後にして次に訪ねたのが、 「 うみのホテル 中田屋 」。

熱海ビーチラインから入り暫く進むと、左手への路地があり、小さな駐車場に車を駐めた。

国道135号から山を下り辿り着く細い道もあるのだが。

静岡県熱海市伊豆山604−10。

国道135号から山を下り辿り着く細い道もあるのだが。

静岡県熱海市伊豆山604−10。

「伊能忠敬測量隊御一行宿泊の宿」の碑

。

「うみのホテル 中田屋」は 江戸時代後期の享和元年・1801年に創業

。

実測による日本地図を初めて作ったことで知られる測量家、伊能忠敬の測量隊が宿泊した

と

されている。しかしながら現在は閉鎖されているようであった。

ネットには「相模湾を一望できる露天風呂や新鮮な海の幸を使った料理が人気で、2014年

6月期は約2億2800万円の売上高を計上したが、過去に行った施設改装のための借り入れの

返済などで経営が逼迫。2019年8月に営業継続を断念していた。」 と。

ネットには「相模湾を一望できる露天風呂や新鮮な海の幸を使った料理が人気で、2014年

6月期は約2億2800万円の売上高を計上したが、過去に行った施設改装のための借り入れの

返済などで経営が逼迫。2019年8月に営業継続を断念していた。」 と。

以前は、走湯の目の前にあるこの「うみのホテル中田屋」浦に、「走り湯資料館」があり

その歴史にふれることができるほか、走湯で作った温泉卵「走り湯御玉」が販売さていたが、

これも現在は閉鎖されていたのであった。

「伊能忠敬」像 。

江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を完成させた人物。

忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で青年時代を過ごし、

17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として活躍します。

その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)

から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。

その結果完成した地図は、極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、

明治以降国内の基本図の一翼を担った。

第9次の測量1815年 (文化12年)12月(旧暦)、忠敬は弟子11人とともに八丈島と

伊豆七島を測量し、下田から伊豆東海岸を測量するの旅の中で熱海を訪れた。

12月(旧暦)13日に網代、14日下多賀、15日、16日には熱海を測量し、それぞれ宿泊。

17日に伊豆山に入り、18日から海岸沿いに小田原まで測量したのち、熱海に引き返し、

熱海で年越しをするなど、約1カ月間滞在した。1801年にも熱海を訪れ、熱海本陣や

網代、初島に宿泊している。

江戸時代に初めて日本地図を作ったことで知られる伊能忠敬測量隊の一行が、熱海に合計で

45泊していることが分かった。

測量隊が最も多く宿泊したのは本土では岡山の64日が最高で、北九州、熱海、下田の順

だったといい、「 熱海には本土では3番目に多い45日宿泊し、地図の製作や温泉で旅の疲れを

癒したと思われる 」と。

第9次測量のルート図(赤線) をネットから。

文化12年4月27日総員数11名で江戸出発。

藤沢、小田原、下田街道(三島、韮山、天城、下田)へ。

伊豆七島(三宅、八丈、漂流して三浦、御蔵島、三宅、神津島、新島、利島、下田、大島)、

下田に戻る。

ただし、伊豆七島の測量には、伊能忠敬は高齢もあり、唯一 参加しなかった のだと

記憶しているが・・・。

右手にあったのが 「 伊豆山温泉 走り湯 」の案内柱。

その先には16段の石段が。

「 日本三大古泉 走り湯 」。

「 走り湯 」案内板。

「 走り湯(はしりゆ)

この温泉は今から約一ニ〇〇年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい

横穴式源泉です。

山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちるさまから「走り湯」と

名づけられました。

また、「伊豆」の国名が走り湯の「湯出」(湯出ずる国)に由来するとも伝えられています。

湧き出す湯が病を治し長寿に効験があるとされ、古くから神格化し信仰の対象として

おりました。

この山の手に位置する「伊豆山神社」は江戸時代まで「走り湯山・走湯権現」とよばれ

源頼朝が信奉し、源氏再興の基を作ったとして歴代鎌倉将軍の信仰をあつめました。

鎌倉時代以後は、ニ所詣(走湯権現・箱根権現の参詣後に三島大社も加えられる)が普及して、

武家や東国に下向する公家等が参詣に訪れました。

室町時代には文人・高僧や各階層の旅行者が湯治を兼ねて訪れ、江戸時代に入ると熱海に

湯治に来た諸大名が参詣の折に必ず走り湯の見物をして帰ったと言われ、「大湯」とともに

熱海の名を広く世に知らしめました。

鎌倉三代将軍源実朝はニ所詣での折に走り湯にて次の三首の歌を詠んだといます。

「 わたつ海の なかにむかひで いづるゆの いつのお山と むべもいいけり

」

「 はしるゆの 神とはむべそ いひけらし はやきしるしの あれはなりけり

」

「 伊豆の国 山の南に いずる湯の はやきは神の しるし なりけり

(金槐和歌集)」

走り湯内部案内図 。

幅約5尺(1.5m)、高さ約5尺3寸(1.6m)の隧道の奥に「走り湯」の湯口がある。

養老年間(717年~724年)当時、1日約七千石( 1分間に約900リットル)が湯滝となリ

奔流となって海岸に流れていたと言われている と。

「 伊豆山神社参道「いまむかし」 」案内板。

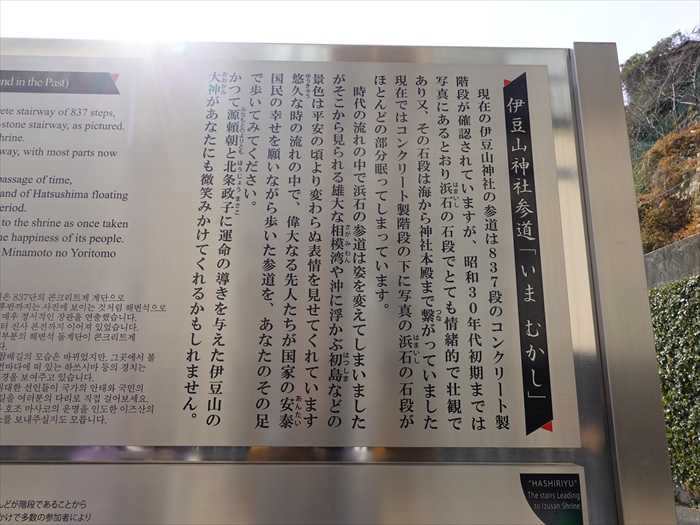

「 伊豆山神社参道「いまむかし」

現在の伊豆山神社の参道は837段のコンクリート製階段が確認されていますが、昭和30年代

初期までは写真にあるとおり浜石の石段でとても情緒的で壮観であり又、その石段は海から

神社本殿まで繋がっていました。現在ではコンクリート製階段の下に写真の浜石の石段が

ほとんどの部分眠ってしまっています。

時代の流れの中で浜石の参道は姿を変えてしまいましたがそこから見られる雄大な相模湾や

沖に浮かぶ初島などの景色は平安の頃より変わらぬ表情を見せてくれています。

悠久な時の流れの中で、偉大なる先人たちが国家の安泰、国民の幸せを願いながら歩いた

参道を、あなたのその足で歩いてみてください。

かって源頼朝と北条政子に運命の導きを与えた伊豆山の大神があなたにも微笑みかけてくれる

かもしれません。」

「 江戸時代の伊豆山神社参道 」(右)と「 現代の伊豆山神社参道 」(左)

「 江戸時代の伊豆山神社参道 」(右)をズームして。

伊豆山神社参道について

当、伊豆山神社はその参道のほとんどが階段であることから「歴史の証人になりませんか」の

呼びかけで多数の参加者によリ平成22年2月14日に神社参道階段の段数調査が行われました。

1、神社参道を、伊豆山浜から神社本殿前までとする。

1、踊リ場の長短かかわりなく1段、段の高低にかかわらず段のあるところは1段とする。

1、宮下で横断する市道の段差は、階段としない。

浜から 本殿前まで837段 あったと。

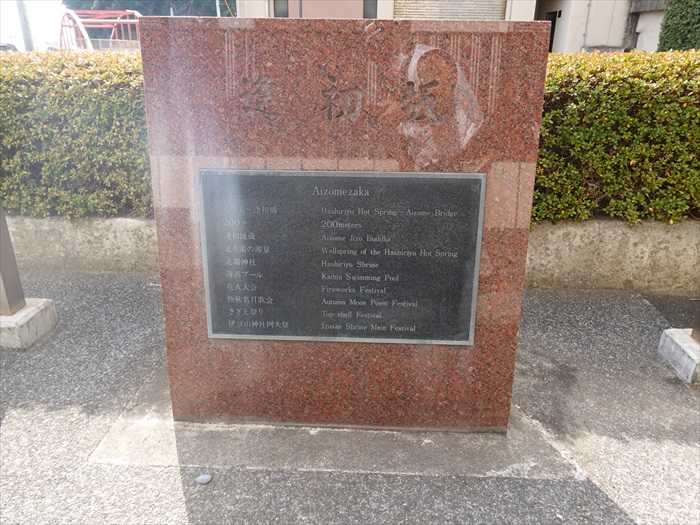

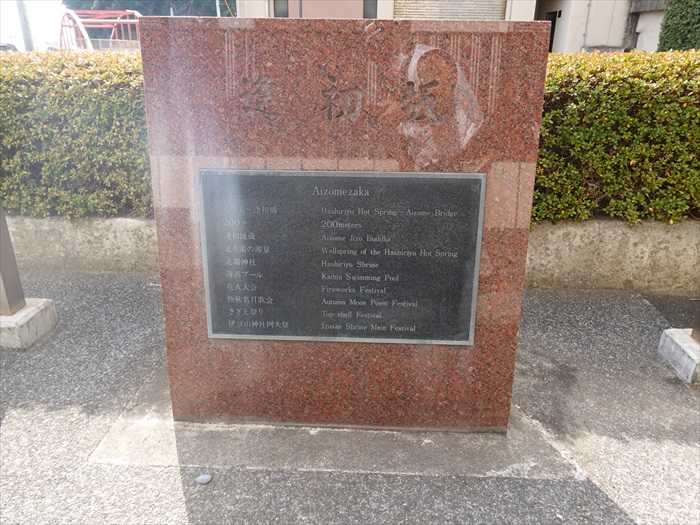

「 逢初坂(あいぞめざか)

」碑。

国道135号の伊豆山郵便局の西から南西に下り、さらに狭い石段を複雑に曲がりながら

海岸近くまで。坂下近くに“走り湯”の源泉がある。

Aizomezaka

走り湯~逢初橋 Hashiriyu Hot Spring—Aizome Bridge

200m 200meters

逢初地蔵 Aizome Jizo Buddha

走り湯の源泉 Wellspring of the Hashiriyu Hot Spring

走湯神社 Hashiriyu Shrine

海浜プール Kaihin Swimming Pool

花火大会 Fireworks Festival

仲秋名月歌会 Autumn Moon Poem Festival

さざえ祭り Top- shell Festival

伊豆山神社例大祭 lzusan Shrine Mein Festival

こちら中央は「 役小角(えんのおづぬ)という仙人の石像

」。

走り湯は、この役小角が見つけた源泉だというエピソードが残っているのだ と。

「役小角」は、鬼神を従わせる力をもつ仙人であったが、その優れた力をもつあまり、

都で好き放題していたのだと。

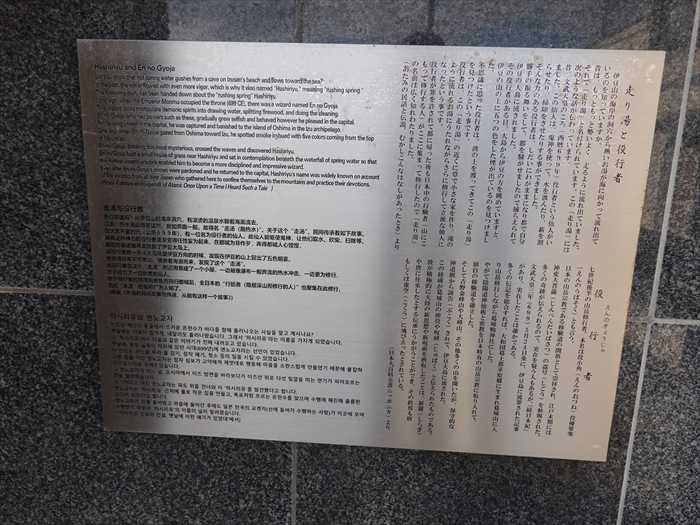

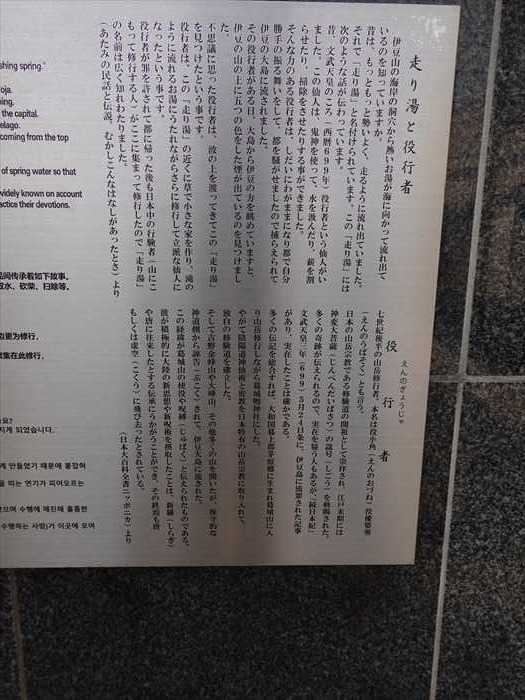

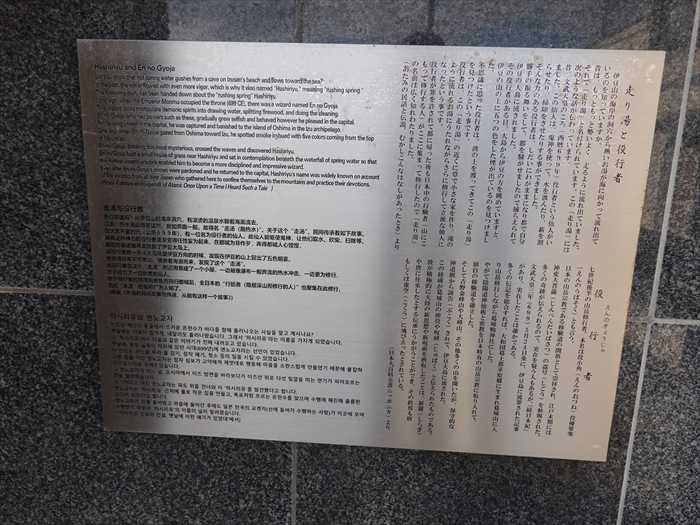

「 走り湯と役行者(えんのぎょうじゃ)」 と 「 役行者 」 案内板。

「 走り湯と役行者(えんのぎょうじゃ)

伊豆山の海岸の洞穴から熱いお湯が海に向かって流れ出ているのを知っていますか。

昔は、もっともっと勢いよく、走るように流れ出ていました。それで「走り湯」と名付け

られています。この「走り湯」には次のような話が伝わっています。

昔、文武天皇のころ(西暦699年)役行者という仙人がいました。この仙人は、鬼神を使って、

水を汲んだり、薪を割らせたり、掃除をさせたりする事ができました。

そんな力のある役行者は、しだいにわがままになり都で自分勝手の振る舞いをして、都を騒がせ

ましたので捕らえられて伊豆の大島に流されました。

その役行者がある日、大島から伊豆の方を眺めていますと、伊豆の山の上に五つの色をした煙が

出ているのを見つけました。

不思議に思った役行者は、波の上を渡ってきてこの「走り湯」を見つけたという事です。

役行者は、この「走り湯」の近くに草で小さな家を作り、滝のように流れるお湯にうたれながら

さらに修行して立派な仙人になったという事です。

役行者が罪を許されて都に帰った後も日本中の行験者(山にこもって修行する人)がここに集まって

修行したので「走り湯」の名前は広く知れわたりました。

(あたみの民話と伝説、むかしこんなはなしがあったとさ)より

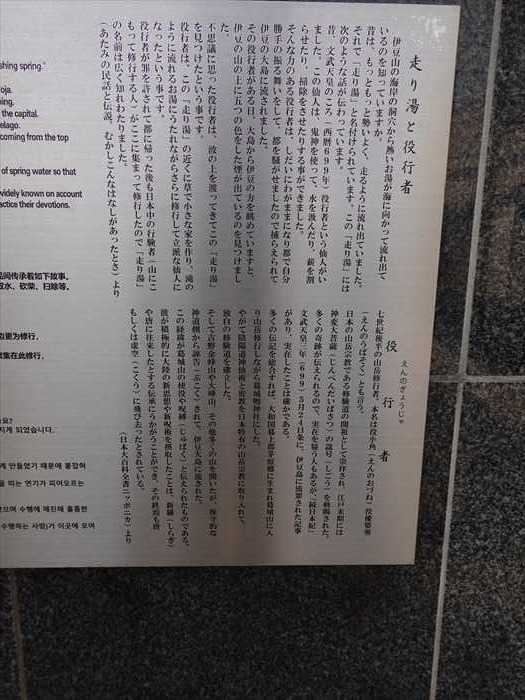

役行者

七世紀後半の山岳修行者。本名は役小角(えんのおづぬ)役優婆塞(えんのうばそく)とも言う。

日本の山岳宗教である修験道の開祖として崇拝され、江戸末期には

神変人菩薩(じんべんだいぼさつ)の諡号(しごう)を勅賜された。

多くの奇跡が伝えられるので、実在を疑う人もあるが、「続日本紀」文武天皇三年( 699 )

5月24日条に、伊豆島に流罪された記事があり、実在したことは確かである。

多くの伝記を総合すれば、大和国葛上郡茅原郷に生まれ葛城山に入りやがて陰陽道神仙術と

密教を日本特有の山岳宗教に取り人れて、独自の修験道を確立した。

そして吉野金峰山や大峰山、その他多くの山を開いたが、保守的な神道側から誣告(ぶこく)

されて、伊豆大島に流された。

この経緯が葛城山の使役や呪縛(じゅばく)と伝えられたものである。

彼が積極的に大陸の新思想や新呪術を摂取したことは、新羅(しらぎ)や唐に往来したとする

伝承にうかがうことができ、その終焉も唐もしくは虚空(こくう)に飛び去ったとされている。」

「 役小角 」をウィキペディアから。

そして「 熱海市指定文化財 史跡 走湯温泉跡 指定 昭和五十二年四月ニ十五日 」

「 日本三大古泉「走り湯」ご見学のお客様にお願い。

走り湯洞窟は、走り湯源泉所有者(走り湯温泉組合)によリ洞窟に温泉送湯しております。

温泉湧出口には温度70℃毎分100リットル以上の温泉が常時流れています。洞窟内は大井も

低く狭い構造となっています。高温多湿で視界も悪く滑りやすいので事故の無いように十分

ご注意いただき自己責任にて安全にご見学されますようお願いいたします。

ご注意

●天井や突起物への衝突・足元の滑り・踏み外し・つまづきによる転倒にご注意下さい。

●温泉湧出口・湯道・照明器具・木柵には触らないでください。火傷の原因となります。

」

熱海伊豆山走り湯温泉、四国松山道後温泉、神戸六甲山有馬温泉が日本三大古泉 と。

「 史跡 走り湯

昭和五十二年四月ニ十五日 市指定

昭和五十二年四月ニ十五日 市指定

この温泉は、奈良時代の養老年間に発見された全国唯一の横穴式源泉である。

往時は一日約七千石(1分間に約900リットル)の温水が湯滝となり奔流となって海岸に

流れてたといわれている。

古くから霊湯とされ、火山や温泉湧出に対する自然信仰から生まれた伊豆山神社と深い

かかわりをもち「走り湯権現」とよばれていた。

いずれも日金山を背景に、山伏の修験の地として発展した。

源頼朝は、治承四年(一一八〇)八月の旗揚げ前から、伊豆山権現を信奉していた。

平家滅亡後まもなく「二所詣:にしょもうで:」と言って、伊豆山権現、箱根権現を参詣した。

のち三島明神も加えられて、政子や実朝もこれを行った。

明治の初め、皇室の御料温泉となり、伊豆山温泉発祥の源泉として、観光開発に貢献した。

しかし、昭和三十九年源泉の多掘の影響をうけて枯渇したが、昭和四十五年増掘によって

復活した。

三代将軍・源実朝は、二所詣の折、ここで次の三首の歌を詠んだと金槐和歌集に載っている。

わたるうみの なかにむかひて いづる湯の いづのお山と むべもいひけり

はしるゆの 神とはむべそ いひけらし はやきしるしの あればなりけり

伊豆の国 山の南に いづる湯の はやきは神の しるしなりけり

(表記は国歌大観による)

昭和六十一年三月

伊豆山走り湯温泉組合

熱海市教育委員会」

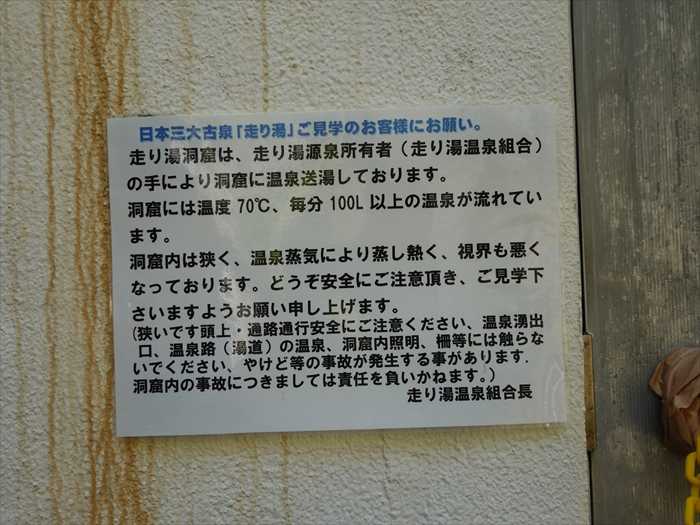

「日本三大古泉「走り湯」ご見学のお客様にお願い。

走り湯洞窟は、走り湯源泉所有者(走り湯温泉組合)の手により洞窟に温泉送湯しております。

洞窟には温度70℃、毎分100L以上の温泉が流れています。

洞窟内は狭く、温泉蒸気により蒸し熱く、視界も悪くなっております。どうそ安全にこ注意頂き、

ご見学下さいますようお願い申し上げます。

ご見学下さいますようお願い申し上げます。

(狭いです 頭上・通路通行安全にこ注意ください、温泉湧出ロ、温泉路(湯道)の温泉、洞窟内照明、

柵等には触らないでくたさい、やけど等の事故が発生する事があります.

洞窟内の事故につきましては責任を負いかねます。)柵等には触らないでくたさい、やけど等の事故が発生する事があります.

走り湯温泉組合長」

「 走湯温泉湧出口 」 と。

「 走湯 」碑。

「 走り湯入口 」

入口まで行くと、もうもうと湯気が立ち込めていて、明かりが灯っていても内部の様子が良く

わからない。こちらの洞窟は高さがおよそ150~160センチくらいであろうか、あまり高く

ないので、少し背を屈まないと入れなかった。

ムッとする熱気が既に溢れていた。温度は70度位の湯が沸いているそうなので中はけっこう

湯気で満たされていて正直なところカメラには心配な環境。

湯気で満たされていて正直なところカメラには心配な環境。

もちろん我が眼鏡もアッという間に曇ってホワイトアウト状態に。

よってメガネをオデコにして一気に入って出てこようと!!

よってメガネをオデコにして一気に入って出てこようと!!

そして蒸気朦朦の中を進む。レンズを拭いた瞬間にシャッターを押す。

前方がよく見えなかったが。

大きな目幅の格子が湯源にはあるのであった。

近づいて!!。しかしあっという間にレンズが曇って!!

以下2枚の写真はネットから。

現在は下記の写真のようになっているらしい。

そして急いで外に出てメガネを拭き

「 走り湯起源 」案内板を。

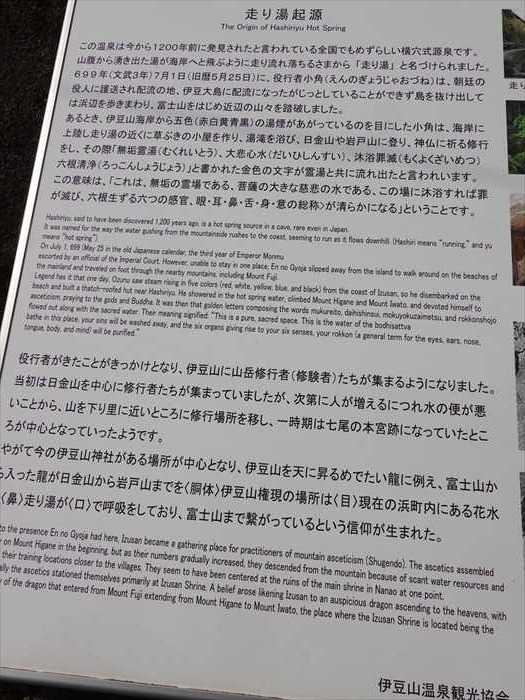

「 走り湯起源」

。

この温泉は今から1200年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい横穴式源泉です。

山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちるさまから「走り湯」と

名づけられました。

699年(文武3年) 7月1日(旧暦5月25日)に、役行者小角(えんのぎようじゃおづね)は、朝廷の

役人に護送され配流の地、伊豆大島に配流になったがじっとしていることができす島を

抜け出しては浜辺を歩きまわり、富士山をはじめ近辺の山々を踏破しました。

あるとき、伊豆山海岸から五色(赤白黄青黒)の湯煙があがっているのを目にした小角は、海岸に

上陸し走り湯の近くに草ぶきの小屋を作り、湯滝を浴び、日金山や岩戸山に登り、神仏に祈る

修行をし、その際「無垢霊湯(むくれいとう)、大悲心水(だいひしんすい)、沐浴罪滅

(もくよくざいめつ)六根清浄(ろっこんしようじよう)」と書かれた金色の文字が霊湯と共に

流れ出たと言われいます。

この意味は、「これは、無垢の霊場である、菩薩の大きな慈悲の水である、この場に沐浴すれば

罪が滅び、六根生ずる六つの感官、眼・耳・鼻・舌・身・意の総称〉が清らかになる」と

いうことです。

役行者がきたことがきっかけとなり、伊豆山に山岳修行者(修験者)たちが集まるようになりました。

当初は日金山を中心に修行者たちが集まっていましたが、次第に人が増えるにつれ水の便が悪い

ことから、山を下り里に近いところに修行場所を移し、一時期は七尾の本宮跡になっていた

ところが中心となっていったようです。

やがて今の伊豆山神社がある場所が中心となり、伊豆山を天に昇るめでたい龍に例え、富士山から

入った龍が日金山から岩戸山までを〈胴体〉伊豆山権現の場所は〈目〉現在の浜町内にある花水

〈鼻〉走り湯が〈口〉で呼吸をしており、富士山まで繋がっているという信仰が生まれた。」

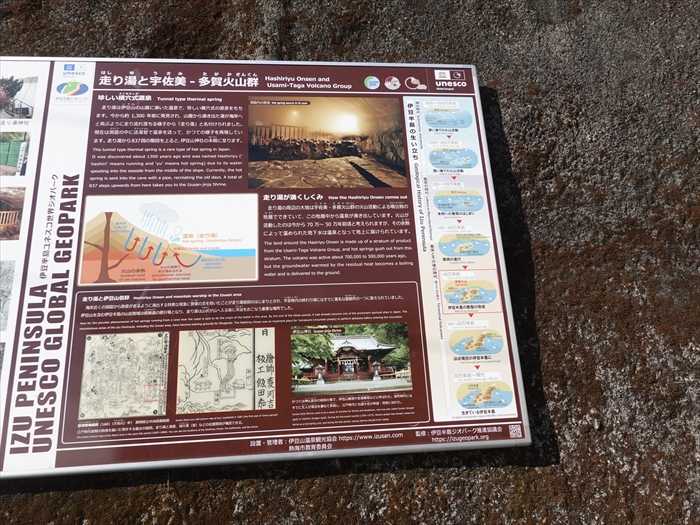

「 走り湯と宇佐美ー多賀火山群

「 珍しい横穴式源泉

走り湯は伊豆山の山腹に湧いた温泉で、珍しい横穴式の源泉をもちます。今から約1000年前に

発見され、山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちる様子から「走り湯」と

名付けられました.

現在は洞窟の中に送湯管で温泉を送って、かっての様子を再現しています。走り湯から837段の

階段を上ると、伊豆山神社の本殿に至ります。

「 走り湯が湧くしくみ

走り湯の周辺の大地は宇佐美-多賀火山群の火山活動による噴出物の地層でできていて、

この地層中から温泉が湧き出しています。火山が活動したのは今から70万~ 50万年前頃と

考えられますが、その余熱によって温められた地下水は温泉となって地上に届けられています。

「 走り湯と伊豆山信仰

おこなう重要な場所でした。」

「 走り湯が湧くしくみ

走り湯の周辺の大地は宇佐美-多賀火山群の火山活動による噴出物の地層でできていて、

この地層中から温泉が湧き出しています。火山が活動したのは今から70万~ 50万年前頃と

考えられますが、その余熱によって温められた地下水は温泉となって地上に届けられています。

「 走り湯と伊豆山信仰

海岸近くの洞窟から熱泉が走るように湧出する特異な現象に畏敬の念を抱いたことが走り湯

信仰のはじまりとされ、平安時代の終わり頃にはすでに著名な霊験所の一つに数えられていました。

伊豆山を含む伊豆半島の山岳地域は修験道の修行場となり、走り湯は山伏が山へ入る前に沐浴を信仰のはじまりとされ、平安時代の終わり頃にはすでに著名な霊験所の一つに数えられていました。

おこなう重要な場所でした。」

ここは「 走り湯の足湯 」であったが、 現在閉鎖中 。

高さ6mの所にあるので、足湯に浸かりながら、伊豆山港、初島、そして運が良ければ

房総半島などを眺めることができるのであったが!!

写真はネットから。

次に「 走湯神社 」を訪ねた。

これは「 河津桜 」であっただろうか。

以前に訪ねた時は、改築工事中で社殿の姿はなかったが。

新たな「 走湯神社 」の 御本殿 。

この 「走湯神社」は伊豆山神社の境外社

である。

御祭神は天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと

)と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.