PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(2)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

今回は、

実は、12年前に

ガウディの作品を取り扱ってはいるのです。

前回落ちたカサ・バトリョや コロニア・グエル教会の写真をふんだに使い、

ガウディの芸術性を考察する方向ですすもうかと・・。

本当は全般にまとめてやり直した方が良いのですが、それはちょっと大変だからね・・

![]()

ところで12年前

は3日くらいで更新していたから今と比べれば、中身はかなり薄めです。でも、自分で言うのは何ですが、良く調べてる。すでに自分は忘れてるけど・・。

「ガウディ博物館 1~4」ではガウディの家族、ガウディの病気を含めて人生をさらっと紹介しています。

作品としては、「グエル公園(Parc Guell) 1~7」、「アントニ・ガウディ カサ・ミラ 1~5」、他3件。

「サグラダ・ファミリア1~10」も紹介していました。

ガウディのスポンサーであったエウゼビ・グエル家の詳細については「コミーリャス(Comillas)エル・カプリーチョ(El Capricho)」の中で書いています。以下一部です。

リンク

グエル公園(Parc Guell) 1 (2つのパビリオン)

リンク

ガウディ博物館 1 (グエル公園)

リンク アントニ・ガウディ カサ・ミラ 1 (外観)

リンク

コミーリャス(Comillas)エル・カプリーチョ(El Capricho)

リンク

サグラダ・ファミリア 1 (未完の世界遺産)

※

今回見直していて、バグ? 「モンセラート(Montserrat)」のリンク先が何度入れ直しても、「カサ・ミラ 1」に飛ぶのです。「カサ・ミラ 1」と「カサ・ミラ 2」の間に「モンセラート(Montserrat)」が日付続きで入っているからでしょうか?

実は「モンセラート(Montserrat)」はガウディの作品を考える時にキーになる場所として紹介していたのですが、今回も入れました。

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 1 高級住宅

ガウデイ作品に未完が多い理由

スペイン帝国のかげり

モデルニスモ(Modernismo)の建築物件

カサ・バトリョ(Casa Batlló)

サン・ジョルディ(Sant Jordi)の話

カサ・バトリョ(Casa Batlló)とカサ・ミラ(Casa Milà)

ガウディら建築家の悲劇

ガウデイ作品の源流

ガウデイ作品に未完が多い理由

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí y Cornet)(1852年~1926年)

それにしても ガウディ作品は未完が多い

ように思います。

未完と言えばサグラダ・ファミリア(Sagrada Familia)は有名ですが、グラシア通りの高級住宅 カサ・ミラ(Casa Milà)もガウディが手をひき、ガウディ作品としては未完

なのです。

実はスペインの政情が大きく関係

しています。

そういう意味では、 ガウディは運が悪かった芸術家

です。

もし、彼が20年早く生まれて活動していたら、

カサ・ミラ(Casa Milà)やコロニアル・グエル教会は完璧に完成していただろうし、

ひょっとしたらサグラダ・ファミリア(Sagrada Familia)だって今頃は?

政情不安は建築業界を停滞させ、ガウディの仕事を中断させたのだ。

また、ガウディ亡き後におきたスペイン内戦で

サグラダ・ファミリア建設に関するガウディ自身の造った建設に伴う設計の青写真や資料も散逸しているらしい。それがより

サグラダ・ファミリア建設

の停滞を招いた?

サグラダ・ファミリア建設に限って言えば「未だメド立たず

の理由は資金不足だけでは無かった

と言う事です。

ところで、ガウディが

サグラダ・ファミリアの建設主任になったのは1883年、まだ31歳の時。

※ ガウディは1926年に亡くなるので43年間サグラダ・ファミリアの建設の重荷を負って居たと言う事になる。むろんガウデイは他の仕事も同時進行でこなして行っている。

主任をまかされた

当時は今のようなサグラダ・ファミリアになる構想も無かったようです。

ガウディは絶えずアイディアを足して変化し続けて建設が続けられた サグラダ・ファミリア。

43年間彼の頭にはサグラダ・ファミリアがあり続け、意識のどこかで常に彼を支配していたと思われる。

なのにガウディは多く語る人ではなかったから、ガウディが目指した

サグラダ・ファミリアの本当の

完成形は解らなくなってしまった。

彼の頭にはどんな壮大な彼の完璧な

サグラダ・ファミリアのビジョンがあったのか?

![]()

![]() 最も 西洋の大聖堂建築は完成まで数百年はあたりまえ

。何人もの建築主任を経ての大聖堂建築であるから、最後の姿(落成)は最後にならないと誰もわからないかもしれない。

最も 西洋の大聖堂建築は完成まで数百年はあたりまえ

。何人もの建築主任を経ての大聖堂建築であるから、最後の姿(落成)は最後にならないと誰もわからないかもしれない。

ガウディが偉大な建築家であったが故に、誰もがガウディの大聖堂を見たいと、その完成を望んでいるが、

大聖堂建築のセオリーから言えば、後世の建築主任によって

それらがまた取り壊され、他の形になる場合もあり得る。という事だ。

実際、受難のファサードのように担当者によりガウディの構想から独断変更されているケースもあるし・・。

リンク サグラダ・ファミリア 8 (受難のファサード)

スペイン帝国のかげり

![]() かつて、

太陽の沈まない国と形容され、大航海時代の覇者だったスペイン帝国も、実は19世紀後半には、ほとんどの植民地を失っていた。

かつて、

太陽の沈まない国と形容され、大航海時代の覇者だったスペイン帝国も、実は19世紀後半には、ほとんどの植民地を失っていた。

各地の植民地の独立運動に加えて、南米での銀の算出の減少。また、

1898年に勃発した米西戦争(アメリカ合衆国vsスペイン)でスペインが敗退すると

帝国が長らく独占していたカリブ海域の利権や植民地はアメリカに奪われた

のだ。

スペイン帝国は残った北アフリカの支配拡大を画策するも1908年、スペイン・モロッコ戦争を勃発させ結果失敗。

これら事象はスペイン国内に紛争をもたらす事にもなった。

翌年 (1909年) 軍に抗議した労働者デモが暴徒となり、バルセロナの街を破壊して回った「悲劇の一週間事件」 が起きる。

軍は暴動を鎮圧したが、 軍vs民衆(労働者)の構図は、支配階級vs民衆(労働者)の構図にシフト していく。

民衆(労働者)は、見境なく、金持ちの物? 建物? 教会(権力者)までも襲った。

ちょうどガウディがカサ・ミラ(Casa Milà)建設に携わっていた時だ。

資本家(ブルジョア)たちはたじろぎ、目立つ行為は控えるようになった事で ブルジョアを顧客にしていたガウディの仕事は激減 して行ったそうだ。

因みに、それ以前の建築では、 奇抜な建設物こそがブルジョアらのステータスだった そうだ。

バルセロナを中心にカタルーニャ地方で19世紀末〜20世紀初めに流行したモデルニスモ建築(Modernismo)はそうしたブルジョアらがいたからこそ存在足りえた建設 であった。

※ モデルニスモ建築・・イスラムの要素の入ったカタルーニャ版アールヌーボー。

この後、 スペインは国勢の悪化から王政が否定され、共和制が2転。二人の独裁政治の台頭も許して落ちて行く。

モデルニスモ(Modernismo)の建築物件

バルセロナ、アシャンプラのグラシア通り43番地。並ぶモデルニスモ(Modernismo)の建築物件。

カサ・アマトリェール(Casa Amatller)は裕福なショコラティエで考古学愛好家のアントニ・アマトリル (Antoni Amatller)の邸宅としてカタルーニャの建築家ジュゼップ・プッチ・イ・カダファルク(Josep Puig i Cadafalch )(1867年~1956年)によって1898 年~1900 年に再設計された。

カサ・アマトリェール(Casa Amatller)

改築設計 ジュゼップ・プッチ・イ・カダファルク(Josep Puig i Cadafalch )(1867年~1956年)

こちらもモデルニスモ(Modernismo)の建築として代表される物件の一つ。ガウディ作品と比べると同じジャンルとは思えないけど・・。

ガウディの作品がぶっ飛びなだけで、 他のモデルニスモで共通しているのは窓周りのスタッコ? の装飾 かもしれない。加えて言えば、他のモデルニスモはもっとイスラム建築の要素が強い。こちらはルネッサンスかもしれない。

モデルニスモ(Modernismo)はカタルーニャ版のアールヌーボー? と言うが、ガウディ作品は確かにそれにあたるが、他のモデルニスモ建築はアールヌーボと言うよりはかなりあくの強い個性派だ。

依頼物件の隣にあるだけに、アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí y Cornet)(1852年~1926年)は先に完成していたカサ・アマトリェールをかなり意識して、カサ・バトリョ(Casa Batlló)を1904年~1906年再設計したと言う。

しかし、ファサードの段状の窓の並びなどはアマトリエールに敢えて合わせるなど、少なくとも、並びを意識して造形しているようだ。

カサ・バトリョ(Casa Batlló)

改築設計 アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí y Cornet)(1852年~1926年)

1階は店舗。2階がバトリョ家の居住区。3階以上が賃貸物件。

ファサード(建物正面)は海面を見立ていると言う。

海がテーマだと言う。

外壁のモザイクと同じ仕様。

円盤タイルと地元の会社から譲り受けた廃棄物のガラスや陶器の破砕タイルでモザイクされている。

スペインは床にしても壁にしてもタイル装飾が多い。それこそが、イスラム統治時代の影響 なのだ。

イスラム教徒らに侵略されたイベリア半島をカトリック教徒が取り戻した レコンキスタ(Reconquista)後も、イスラム教徒の職人達はイスラム教からキリスト教に改宗してイベリア半島に残った。

キリスト教に改宗するなら誰でも残れたのだ。

イスラムとの折衷(せっちゅう)的な独特の建築様式は、そんな歴史から生まれている。

それだけにスペインやポルトガルは国全体からキリスト教色が強いのもうなずける。

しかし、見た目は欧州のカトリック国とは大きく違いがある。

ナポレオンが言っている「ピレネーを越えてアフリカへ」。

ピレネー山脈を越えてイベリア半島に入ったら、もはやそこはアフリカなのだと・・。

※ レコンキスタ(Reconquista)については「アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル」の中「イベリア半島のレコンキスタ(Reconquista)」で書いています。

カサ・バトリョ(Casa Batlló)の2階バトリョ家のサロン。

建物内部は海底がモチーフらしい。

円形のガラスは丸く吹いたガラス球を平たくしたもの。ステンドグラスの観点から言うと、最もお高いガラスである。

改築と言えど、5階と地下室を加え玄関を広げ間取りも変えている。

1階にはエレベーターホールもある。

2階が施主の居住区で3階から6階が賃貸住宅。

吹き抜け

下方は淡く、上階に行くほどに濃いブルーに貼られたタイル。

下は上からの写真。

こだわりがすごいですね。

表からは解らないが、スペインの建築物は奥に長く、必ず中庭(パテオ)がある。

ここは2階にパテオがある。

食堂からのパテオへ

パテオ出入り口とカサ・バトリョ裏側の外壁。

カサ・バトリョ(Casa Batlló)の屋上

屋上にはガウデイらしい造形の煙突などがキノコのように生えていますが、カサ・ミラとは異なり、土台が普通のビルだったと言うのが明白です。

でも、色彩装飾が、ほとんどできなかったカサ・ミラより造形物は華やかです。

屋上の出口の形は工夫されている。

日常の風景を「非日常」にするガウディの発想に感服です。

煙突の造形がオシャレ。

ただよう煙(けむり)造形化したデザインらしい。

部屋の数だけ暖炉があり、暖炉の数だけ煙突がある。

サン・ジョルディ(Sant Jordi)の話

山か? 竜(ドラゴン)か?

モザイク側からみると、モンセラート(Montserrat)の山か? とも思えるが、裏側(正面ファサード)はまるでウロコのような瓦でデザインされている。

ファサードが海面を表しているなら、それは海を泳ぐドラゴンの背中とも思える。

でも、ガウディは正解を示してくれなかった。

リンク グエル公園(Parc Guell) 2 (ファサードのサラマンダー)

だからドラゴン説はあながち間違いではない。

まあ、どう捉えてもかまわないよ。好きにして。というのがガウディの本音かもね。

カトリックの聖人はラテン語表記が一般で、 ラテン語では聖ゲオルギウス(Saint Georgius) と呼ばれています。

聖ゲオルギウスと言われれば、「ああ」となる有名人です。

竜退治の話は黄金伝説で語られている話ですから聖ゲオルギウスを守護聖人にしている街や都市は世界にたくさんある でしょう。

因みに、英国の王様の名前にジョージ(George)が多いのですが、英語では、ゲオルギウス(Georgius)はジョージ(George)。つまりこの聖人をリスペクトして名がつけられているのです。

そう言えば、英国のシティの紋章もセント・ジョージ(Saint George)でした。

※ 英国ではケルト伝承のドラゴンの逸話とからめていると思われる。

リンク ロンドン(London) 8 (シティの紋章)

なぜ多いのか?

聖人を扱う黄金伝説は、殉教者列伝とも言えます。たいていは迫害などで亡くなった功績のある話が伝えられている中、おそらくドラゴンと言う怪物とたたかったの唯一が聖ゲオルギウス(Saint Georgius)でしょう。 怪物と戦ったヒーロー的扱いだから人気なのかもしれません。

※ 聖名祝日は、聖人が人として亡くなった日であり、聖人として生まれた日でもあるのです。が、生没年不明な聖人の場合は、別の理由が付されていると思われます。何しろ伝説だけが伝えられている場合もあるので。

カサ・バトリョ(Casa Batlló)とカサ・ミラ(Casa Milà)

カサ・ミラ(Casa Milà)はカサ・バトリョ(1904年~1906年)の建設後にガウディが手掛けた物件で、同じグラシア通り面する高級住宅として建設されました。

設計 アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí y Cornet)(1852年~1926年)

岩肌むき出しの外壁に石切り場(ラ・ペドレラ La Pedrera)と呼称されている。

本来はガウディらしい外壁装飾が施されるはずだった?

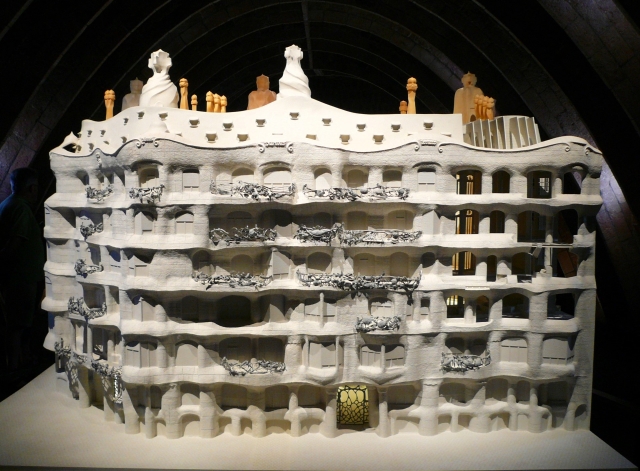

下はカサ・ミラ(Casa Milà)の模型

メインの入口(Entrance)がちょうど交差点のある角になる。

外装はすでに普通のビルではない。曲線のみの外観。

下はメイン・エントランスのある壁面。

当初予定では、ここにマリア像がとりつけられるはずであったが、1909年の「悲劇の一週間事件」後、オーナーはそれを拒否。

当時はサグラダ・ファミリアまで暴徒に襲われていたからだ。

それ故、代わりに小さなバラの花が付けられた。

表面は石灰岩切石積み、あるいは同材の石貼り。

裏正面はレンガ造モルタル塗り。

屋根裏階はレンガ造白大理石貼り。

階段塔、煙突はレンガ造モルタル塗り。

構造は柱・梁構造(はしらはりこうぞう)。

柱は鉄柱、硬質石灰岩円柱、レンガ造の3つ。

ガウディによれば、素材の強度を合理的に生かした安普請(やすぶしん)な物件らしい。

とは言え、カサ・バトリョの10倍。(あちらは改築だけど・・。)

耐震が怖いですね

カサ・バトリョが改築物件であったのに対し、カサ・ミラはガウディがが初めから手掛けた新築物件 です。

当初予定通りに建築されていたら、すべてにおいてガウディの創作のままに建設される最高の物件となるはずでしたが・・。

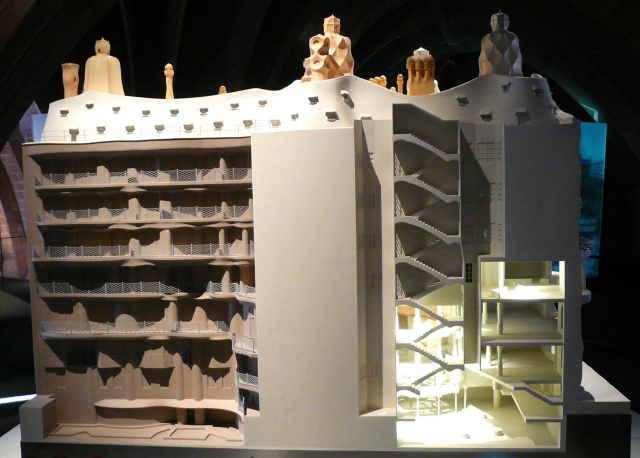

カサ・ミラ(Casa Milà)の模型

地下1階(駐車場)、地上6階に、7階屋根裏が1954年になってアパートに改造されている。

※ 2階がオーナーの居住区。今ならオーナーは最上階に住みたがるのにね

34m×56mの長方形の敷地。

1階は1.6m上げて造られていて、中1階となっているので外見上は7階に見える。

エレベーターもあるし、一見、現在のマンションと思える物件の造り。

しかし、時代である。

地下駐車場は、正確には馬車用の車庫。

馬20頭の厩(うまや)も有し馬具置場、まぐさ置場も設置されている。

また マンション用のワイン・セラーも完備 。超セレブ物件

建物はセントラル・ヒーディングの為、ボイラー室も設置されている。

※ 全館暖房か? は不明。全館セントラル・ヒーディングなら建物中に縦横無尽に配管が通される事になるから。厩とオーナーの居室だけかも? 屋上に煙突もあるし・・。

ガウディら建築家の悲劇

オーナーの 実業家、ペレ・ミラ (Pere Milà)と妻ローザ・セギモン(Roser Segimon)も同じく消極的となり、 建設途中であ ったカサ・ミラ(Casa Milà)も目立たないように設計変更され予算もけずられて行く。

1910年、思うような装飾もほどこせなくなり施主ともめたったガウディはカサ・ミラの建設から完全に手を引いてしまう。

つまり、 ガウディが係ったのは1906年~1910年 。館の公式完成は1912年。

後は弟子のジュゼップ・マリア・ジュジョール(Josep Maria Jujol)(1879年~1949年)が引き継ぐので、内装や家具類はガウディでは無いのです。

当然ながら、 ガウディが去った事はカサ・ミラの出来も、評価も大きく下げる結果となっている。

テラスのアイアンワークもガウディのデザインでは無い。

バルコニーのアイアン・ワーク ジュゼップ・マリア・ジュジョール(Josep Maria Jujol) (1879年~1949年)

とは言え、 弟子、ジュゼップ・マリア・ジュジョールの色彩感覚はガウディ以上 で、ガウディは信頼して任せている。

結果は外壁も石肌のまま。とは言え、途中コンクリートに切り替えたサグラダファミリアよりマシ。

ここも海の底をイメージしているみたいですね。

海の泡に見立てられた? アイアン・ワークのドア。

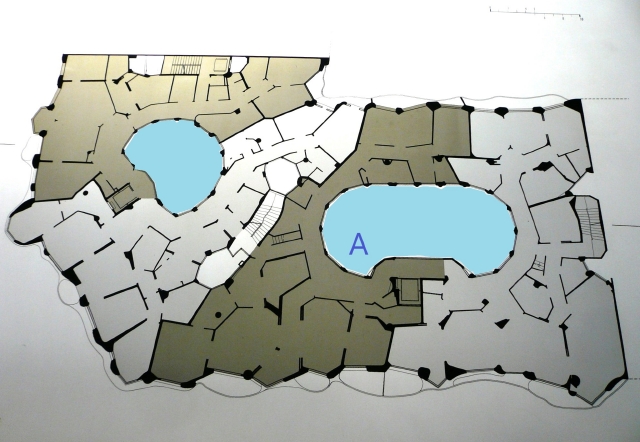

上の中庭はAからの撮影。

下は3階からの賃貸住宅の図面かと思います。4家族の仕切りとなっている。

ユニークな波打つ外観ではあるが、先に紹介したようにここの 構造は柱・梁構造(はしらはりこうぞう)。

ワンフロアに幾つ世帯が入るのかわからないが、表道路側がオーナー家族で、後ろ側がメイドらの部屋に割り当てられていたのだろう。

ここに居住できる人はセレブ。例え賃貸でもメイドやバトラーが居ただろう。

とは言え、どの部屋にも窓がある造り。

屋上からのA

山歩きのように登ったり下ったりと、カサ・バトリョの時とは異なり、全てガウディの作品だからこそのトリッキー(tricky)さがある。

カサ・バトリョではただよう煙(けむり)を造形化したデザインの煙突もここではさらに進化。

まさに兜(カブト)・クローズヘルメット(Close helmet)を付けてマントをまとった戦士のように見える。

下は階段塔

兜(カブト)の煙突にモザイクを施してみたが・・。失敗だった?

外観や屋上はやはり山。

モンセラート(Montserrat)の岩山をイメージしているのだろうな。と思う。

ガウデイ作品の源流

カサ・ミラの職人は総勢100人ほど。

ガウディは、1909年に彼ら全員を連れて慰安旅行としてモンセラート(Montserrat)詣でをしている。

ガウデイが彼ら全員の汽車代とミサ代を支払い。ミラ氏が弁当(ワイン付)代を負担しての大掛かりなもの。

いつもグチばかりの職人らがこの日は誰も何も言わず神妙な面持ちだったと言う。

ガウディは静かで誰もグチをこぼさなかった事について感謝の言葉を残している。

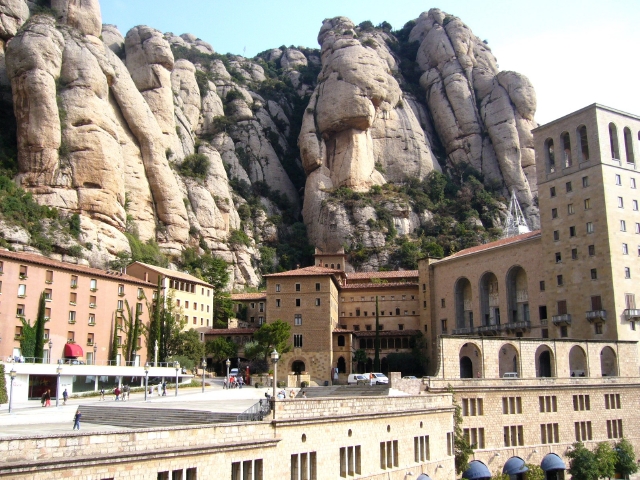

モントセラートは、バルセロナから列車で北西に1 時間ほどの位置にあるカタルーニャの聖山です

モンセラート(Montserrat)とは、「ギザギザな山」の意らしい。

職人らも、自然のダイナミックさにきっと驚いたに違いない。

この山の形、特殊ですよね。ガウディの作品に少なかながらず影響を与えているのは間違いない。

カサ・ミラのイメージはまさにここかもね。

奇岩になったのは成分に石灰岩が多く、石灰が決着材となり固まった部分が浸食されず残ったから。

ある意味、神のなせる業ともいえる。

カタルーニャの聖山とされるのも理解できる。

聖山、モンセラート(Montserrat)には昔からベネデイクト会の修道院があった。

モンセラート修道院(Montserrat monastery)

現在も80人程の修道士が修行している。

奇岩にかこまれた山の中腹に修道院の見学ポイントは、大聖堂に置かれて居る「黒マリア像」。

教会上の岩は近年も落ちてきているのであちこちにセンサーが取り付けられているらしい。

ガウディは助手の時代(1873年~1883年)にモンセラート修道院の増改築で携わっている縁(ゆかり)の場所 でもある。

教会堂主祭壇裏祭室

教会堂祭壇 現存せず。

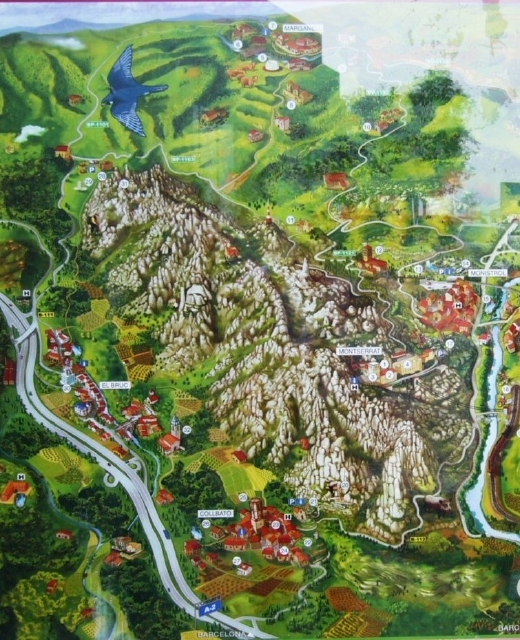

空撮写真が無いのでモンセラート(Montserrat)の看板を撮影したものの部分

長さ10km、幅5km、周囲25kmの楕円をしている。

つづく

Back number

リンク アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 コロニア・グエル教会とカテナリー曲線

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日

-

新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs) 2022年07月22日