PR

Calendar

Keyword Search

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(652)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(247)ヨーロッパ州

(274)北米地区

(182)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0) 伊甚(いじみ)の編(511年)

★・二階堂にて

今日は、王家所領の運営を掌る宰部の長である、蘇我高麗が

摂政・春日大郎に財産目録を報告する年に一度の日である。

「郷の数235(+3)、

里数(=50戸の単位)730(+6)、

人口243、000(+5,000)、

上田1,057,000畝、中田1,720,000畝、下田702,000畝(+320,000畝)、

倉数2,032(+33)、

蓄米607,000俵、

鉄製品106,000貫、・・・」と、

読み上げる宰部長に摂政はウンザリし、要点の 「里数」を物部と比較せよという。

里数とは、50戸が1里であり、1戸が7人として水田耕作の邑の人口が計算できる。

つまり、概算だが1里=人口単位350人と見るのである。

・・・「王家」VS「物部」を比較する・・・

1. 里数

: 王家730 < 物部 1,000以上

2. 倉数、蓄米、挺鉄換算鉄量

: イーブンだが王家は増勢にある

(王家は地方分散型:物部は本家集中型、王家を凌ぐのは物部のみ)

3. 単独徴兵力

:

王家=6,000(うち舎人兵500未満)<物部=万単位(河内常備軍2,000)

鍛え方 王家軍 < 物部軍

ただし、舎人兵の王宮警護で治安面が改善された、と摂政は感謝を表した。

・・・ 大伴氏

・・・

物部の勢力と、蘇我の台頭などで大伴の影が薄くなってきている。

王朝より、大伴氏は、辰砂の利権を歴代保護されてきた。

春日大郎にはそのことを知らせていなかったことが判明し、

彼女の怒りを買った。

辰砂採掘権を剥奪するように命令が出た。

王家は経済基盤を立て直しつつあるが、

まだまだ、大伴が物部に次ぐ力を持っている。

----------------------------------

摂政は話題を王家の後継者に変えた。

男 大迹王の2歳の嫡男の成長を見守り、帝王学を学ばせよう。

また、その補佐役に蘇我の後継者たる稲目(=蘇我高麗の子で、

極秘に摂政が生んだ子である)の8歳の逞しい成長をみて、

この子に宰相学を学ばせ、将来、幼帝を補佐させたい、

との願望が二人に共通している。

摂政は、宰相が現百済王の甥に当たることを知っているが、

本人はその繋がりを捨てて、大和のために全力を尽くしている。

★・ 夷隅の国の伊甚の来訪

蘇我高麗が役宅に着くと、3日前に約束した伊甚なる倭人が待っていた。

夷隅の国は、優秀な能力がある先住民・夷人が半数を占め、

暦がなくとも桜の開花時期で苗田を判断しており、

間違ったことが一度もないと言う。

国は豊作で、蓄米も随分と増え、現在の里数は、御宿に1里を開設したので

20里となっているとか。

伊甚との下記のような話の中で、夷隅に行ってみたくなった。

1. 盆地の中にばかりいると王家の宰相の仕事は勤まらないことが判った。、

2. 伊甚と交流がある布左の国に隼人の聚落がある。鯨捕りの勇壮さ、

その銛打ちが長となり、さらに隼人族の長の最高責任者・梟師は

勇気、気力、統率力、あるいは寛容そんな超人的な力を持ったものが

現在の梟師の引退時に、次の梟師として選ばれる、などの話は興味が

あった。もちろん、宰相は、梟師本人にも会っているし、妻はその娘である。

3. 宰相は海で遭難した経験から海を苦手としているが、陸路では20日を

海路では5日も掛からないという。

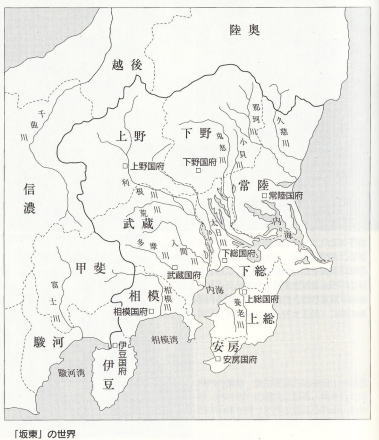

★・以下は宰相の 旅日記 である。 <古代の地図など :WEB資料より>

1. 鈴鹿川を下り道を南に、白子湊(布左の白子は邑分け)で帆船に

乗船、漕ぎ出す。伊勢の海内から沖に出て、黒潮に乗り、帆を張る。

向かいに不二の霊峰が見える

葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

2. 興津に沖止まりし、一泊

3. 坂東を知るために上陸し、足柄峠を目指す。黄瀬川を遡上、土狩から

眺める 不二の山肌は荒々しく噴煙揚がる

。鮎沢より騎乗、樹海の中を進み、

峠を越え、下り、麓で宿る。どこからともなく二人の遊女が現れる。

<この頃は富士山が噴火していた。天然木炭C14計測による推定、

WEB「富士山の歴史年表」参照>

4. 相模川の下流の須賀で稲置(律令制での県を治める首長)を集めて止まる。

相模川は甲斐の国の不二の樹海を源流とする。吾妻の(太郎、次郎)に次ぐ

三郎に過ぎないから、大和の川は潺程度である。鳶が飛び交う中を武左(武蔵)

に向かい、六郷の渡しで都鳥を見る。葦の生い茂る岸辺を過ぎ、竹芝で

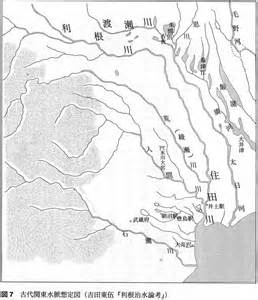

国人税を徴収され、墨田川を渡ると布左の国である。河川、湖沼、湿地帯が続く。

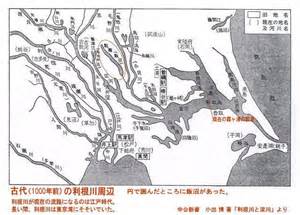

(古代、利根川を、現代のように坂東、銚子まで迂回させていなかったので湖沼が多い。)

< 古代の利根川 >

< 現代の利根川へ(利根川・鬼怒川などを銚子方面に大迂回)

>

海上(うながみ)の国に入る。

養老川上流に堰があり、水田があるが、今は、

水が引かれておらず、田にはレンゲ、畦には菜の花が一面花開いている。

海岸には塩田があり塩釜を焼き、塩を産出し、その繁栄の上に大塚(姉崎

二子塚古墳)が水田に忽然と立っている。養老川を遡上、峠近くの仮小屋で

伊甚の里から兵の出迎えを受ける。宴の後熟睡する。

5. 養老川から峠を越えて夷隅川へ。大多喜が伊甚の館である。里山に沿って

農家が点在し連なり、道脇には水路が張り巡らされ、水田に水を配り、

農具、牛馬はそれぞれの家にあって、倉は持っていない。

丘陵には桑田があって、郷に秦一族が住み、絹布を織って鉄に替え、墾田を

行うという。

★ ・伊甚の旅で得た経験

1. 吾妻には、膨大な荒蕪地があり、開発し耕作する人がいれば可能性は無限に

ある。大和では土蜘蛛と先住民を奥地に追い込むだけだが、吾妻や伊甚の地では

半数いる従順な先住民・蝦夷を旨く使っていて、というより婚姻を奨励しており、

焼き畑や雑穀栽培を行っていた先住民は驚くほどの器用さで、渡来人の

持ち込んだ水稲栽培を使いこなしている。

先住民が、あらゆるものに精霊を感じ崇め奉る従順な民であることに

気づくべきであり、むしろ、吾妻の名代、子代に婚姻を勧めるべきかも。

2. 陵墓を造るのは、一石三鳥という話。造墳、開墾、農閑期労働が一体になる。

水田の開墾には谷の開口部に大堰(60丈=180m)を土石で切って大池を造る。

その堰から幅4尺深さ5尺の水路を下流に向かって掘削し、水路に沿って

大畦を造り、傾斜が下がるに従い小畦を決めていく。畦と畦の間を掘って

底に里の腐葉土を敷いて初めて水田ができる。

水路、水田を掘った土の処理が問題となるが、それは陵墓を築くことで

解決できる。丘の上に土を上げて足で踏み固めたあと、大杵で突き堅める。

作業は収穫が終わった農閑期に歌を歌いながら呑気にやるのである。

土師師が入る余地がない陵墓つくり、水田開発記念碑でもある。

3. 秦一族がよりよい絹糸を得るための蚕、桑の木の新種の導入、より細かい

布を造るための織機の改良などを太秦の本家から受けて地方の民に指導している。

蚕を飼って機織りをするのは女の仕事であり、先住民の穴居民も区別無く

勤勉に働いている。出来上がった絹織物は、海上の市で鉄と交換している。

今後は、技術集団:秦氏とも関係を深めるように 男

大迹王とも

図っていくべきであると思った。

(呆けの写経は続く)

-

ロミオとジュリエットを思い出す~「あし… Apr 13, 2021 コメント(1)

-

島国日本と大陸を結び付けた遣宋使、遣隋… Apr 11, 2021 コメント(1)

-

島国日本と大陸を結び付けた遣宋使、遣隋… Apr 6, 2021