PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(654)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(248)ヨーロッパ州

(274)北米地区

(182)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 土佐の高知

★

大学のゼミの友人から、日経新聞の「正解のない言葉の冒険*」

鴻巣友季子氏を見ていたら高知県の県立高校の話があったが、

場所からして君の出身高校ではないか? という。

////////////////////

*前略

「この 小規模な実業系の高校 を訪れたときは、高知空港からさらに、

地元紙の記者さん自らが運転するマイクロバスに乗り換えて

単線の予土線の横をひたすら走って、ようやく四万十川流域の宿に到着。

翌朝、梅雨どきの小ぬか雨に煙る四万十川と、

岸辺に咲き群れている紫陽花の鮮やかさが目にしみた。」

後略

////////////////////

とある。

そう、小生の出身高校は、小生が入学したころは「蚕を飼うのに適した天井が低い教室」

で、目の悪い小生には黒板がよく見えない時もあった。

「四万十川」は合っているが、高知からの高速道路では終点に近い。

さらに、「予土線」では行き過ぎる。

姉妹県立高校のようだ。

★

四万十町には土讃線の終点の窪川駅に県立窪川高等学校、

さらに予土線を辿ると土佐大正駅に県立四万十高等学校が

姉妹校のように存在している。

中村高校は、伊野商業高校とともに、県内では珍しい高校野球の出場高校だ。

つまり、話題の高校は県立四万十高校なのだろう。

(「窪川」というと小生の「逆流性食道炎」と似ている。

ゆるゆると流れる四万十川が洪水で逆流し窪川あたりで氾濫することがある。)

★

鴻巣有季子氏が土佐の方言「すきやき」という、直向きな愛情表現を

紹介していた。

坂本九氏の「スキヤキ」でなく、

小生には、「スキ」と「ヤ」と「キ」の間には少し間があり、

「ヤ」や「キ(ッ)!」にはダブルの強調がある、と感じる。

土佐では、「 すき や き(ッ)! 」で「心から相手を好いている気持」を

素朴に表現する姿である。

この表現をするときは、「おかめ」、「ひょっとこ」、「天狗」など

底に穴の開いた酒盃に指で栓をし飲み干しながら酔っぱらうしか、

小生には出来ない芸当である。

若者はこれを平気で言うから、小生は純粋なトサッポではないようだ。

土佐弁では豪放磊落な女性のことを「ハチキン」というが、

土佐は女性が強いお国柄なのである。

小生も家内には頭が上がらない・・・

土佐の皿鉢料理(さわちりょうり)は女性が一緒に飲み食いするために

編み出した豪華なシステムなのである。

殿様・旦那のために一品ごとに運ぶ料亭の和食とは大違いなのだ。

★

とにかく、高知県では進学高校は私立の土佐高校などが優勢である。

江戸時代以来、支配者が中央から差し向けられて、二重構造での

政治に苦しめられた土佐の国には幕末の志士や自由民権運動の先駆者

を輩出した。

それでも有名大学進学は一部の高校に絞られている。

教育界は未だに二重構造かも・・・

小生などには大学に先輩も後輩もいないのだから。

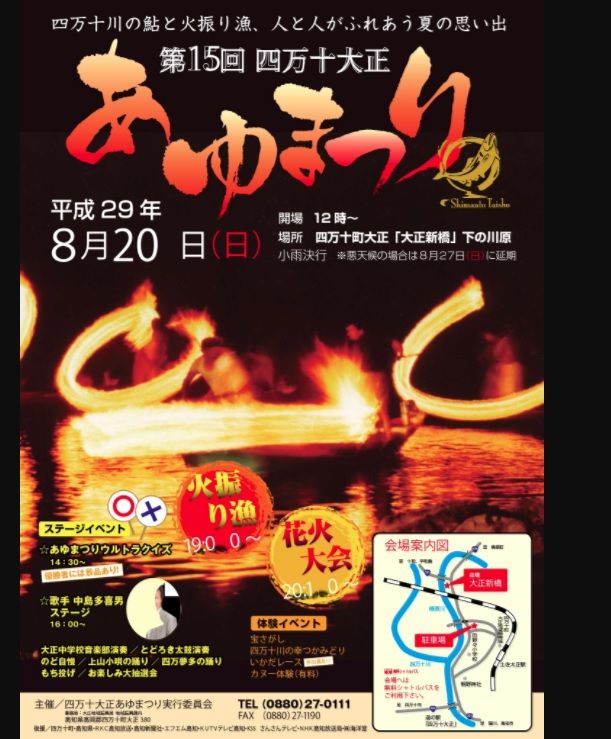

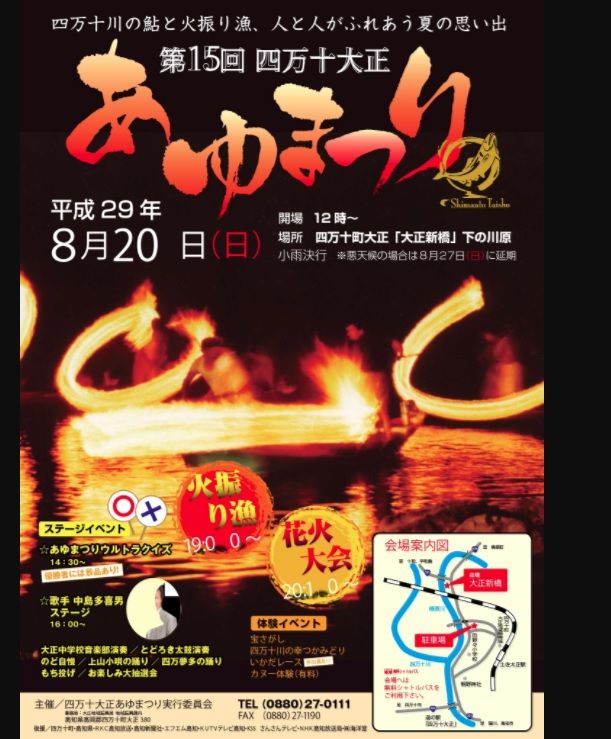

土佐大正町については、 広域の四万十町役場のホームページ で紹介されている。

天然のアユや、ウナギの美味しい季節に訪れると良い。

★

彼女が言うように、「翻訳には正解がない」。

小生は、むしろ「翻訳者は正解に近ずくためにあらゆる経験を積んでいる」

のではないだろうか、とおもう。

「Tomorrow is another day」を「とりあえず寝よう」は妙訳である。

小生は、木で鼻をくくったような直訳で英語の大学教師に嫌われた類である。

・・・

木でに鼻をくくらないなら、ドリス・ディの「ケセラセラ」 (Que Sera, Sera) では?

ペギー葉山の「明日は明日の風が吹く」のような歌いかたがピッタリに感じる。

・・・

読売新聞のコラムに、米国の要人の発言に同時通訳者が違訳をしたことが記載されていた。

「Oh's made it !」の意味は、「世界の王 貞治 がとうとうやってくれましたぞ!」が

発言者の感嘆符!なのだ。

本人の意図が判らずに通訳はできないのである。

同時通訳者はお国柄の違い、趣味の違い、酸いも辛いも理解できる人格者であるべきだ。

日々、世の変化に目を光らせて研鑽・訓練する必要があることを示している。

★

高校時代は、勤評騒動で学園が荒れ、勉強どころではなかったことを思い出す。

マンモスの私立大学理工学部に入学し、その巨大さに呆れて、

予備校に通い、こじんまりした国立大学経済学部に志望を変更した

ドサクサな人生を思い出す。

★

追記::

<四万十町役場のホームページから>

★

追記2::

当該の記事を省略すると意味不明になるのであえて追記しておきます。

「正解のない言葉の冒険」

大学のゼミの友人から、日経新聞の「正解のない言葉の冒険*」

鴻巣友季子氏を見ていたら高知県の県立高校の話があったが、

場所からして君の出身高校ではないか? という。

////////////////////

*前略

「この 小規模な実業系の高校 を訪れたときは、高知空港からさらに、

地元紙の記者さん自らが運転するマイクロバスに乗り換えて

単線の予土線の横をひたすら走って、ようやく四万十川流域の宿に到着。

翌朝、梅雨どきの小ぬか雨に煙る四万十川と、

岸辺に咲き群れている紫陽花の鮮やかさが目にしみた。」

後略

////////////////////

とある。

そう、小生の出身高校は、小生が入学したころは「蚕を飼うのに適した天井が低い教室」

で、目の悪い小生には黒板がよく見えない時もあった。

「四万十川」は合っているが、高知からの高速道路では終点に近い。

さらに、「予土線」では行き過ぎる。

姉妹県立高校のようだ。

★

四万十町には土讃線の終点の窪川駅に県立窪川高等学校、

さらに予土線を辿ると土佐大正駅に県立四万十高等学校が

姉妹校のように存在している。

中村高校は、伊野商業高校とともに、県内では珍しい高校野球の出場高校だ。

つまり、話題の高校は県立四万十高校なのだろう。

(「窪川」というと小生の「逆流性食道炎」と似ている。

ゆるゆると流れる四万十川が洪水で逆流し窪川あたりで氾濫することがある。)

★

鴻巣有季子氏が土佐の方言「すきやき」という、直向きな愛情表現を

紹介していた。

坂本九氏の「スキヤキ」でなく、

小生には、「スキ」と「ヤ」と「キ」の間には少し間があり、

「ヤ」や「キ(ッ)!」にはダブルの強調がある、と感じる。

土佐では、「 すき や き(ッ)! 」で「心から相手を好いている気持」を

素朴に表現する姿である。

この表現をするときは、「おかめ」、「ひょっとこ」、「天狗」など

底に穴の開いた酒盃に指で栓をし飲み干しながら酔っぱらうしか、

小生には出来ない芸当である。

若者はこれを平気で言うから、小生は純粋なトサッポではないようだ。

土佐弁では豪放磊落な女性のことを「ハチキン」というが、

土佐は女性が強いお国柄なのである。

小生も家内には頭が上がらない・・・

土佐の皿鉢料理(さわちりょうり)は女性が一緒に飲み食いするために

編み出した豪華なシステムなのである。

殿様・旦那のために一品ごとに運ぶ料亭の和食とは大違いなのだ。

★

とにかく、高知県では進学高校は私立の土佐高校などが優勢である。

江戸時代以来、支配者が中央から差し向けられて、二重構造での

政治に苦しめられた土佐の国には幕末の志士や自由民権運動の先駆者

を輩出した。

それでも有名大学進学は一部の高校に絞られている。

教育界は未だに二重構造かも・・・

小生などには大学に先輩も後輩もいないのだから。

土佐大正町については、 広域の四万十町役場のホームページ で紹介されている。

天然のアユや、ウナギの美味しい季節に訪れると良い。

★

彼女が言うように、「翻訳には正解がない」。

小生は、むしろ「翻訳者は正解に近ずくためにあらゆる経験を積んでいる」

のではないだろうか、とおもう。

「Tomorrow is another day」を「とりあえず寝よう」は妙訳である。

小生は、木で鼻をくくったような直訳で英語の大学教師に嫌われた類である。

・・・

木でに鼻をくくらないなら、ドリス・ディの「ケセラセラ」 (Que Sera, Sera) では?

ペギー葉山の「明日は明日の風が吹く」のような歌いかたがピッタリに感じる。

・・・

読売新聞のコラムに、米国の要人の発言に同時通訳者が違訳をしたことが記載されていた。

「Oh's made it !」の意味は、「世界の王 貞治 がとうとうやってくれましたぞ!」が

発言者の感嘆符!なのだ。

本人の意図が判らずに通訳はできないのである。

同時通訳者はお国柄の違い、趣味の違い、酸いも辛いも理解できる人格者であるべきだ。

日々、世の変化に目を光らせて研鑽・訓練する必要があることを示している。

★

高校時代は、勤評騒動で学園が荒れ、勉強どころではなかったことを思い出す。

マンモスの私立大学理工学部に入学し、その巨大さに呆れて、

予備校に通い、こじんまりした国立大学経済学部に志望を変更した

ドサクサな人生を思い出す。

★

追記::

<四万十町役場のホームページから>

★

追記2::

当該の記事を省略すると意味不明になるのであえて追記しておきます。

「正解のない言葉の冒険」

鴻巣 友季子・・・日本経済新聞Digitalから

毎年、いまぐらいの季節になると、わたしは「翻訳行脚」の旅に出る。

これまでに訪れた県は、新潟、長野、高知、熊本、鹿児島、愛知、三重……。

首都圏をのぞく全国の高校をまわり、翻訳にまつわる話をするのだ。

一九六六年からもう五十一年も続いている「高校生のための文化講演会」の一環である。

作家、詩人、音楽家、科学者、ジャーナリスト、漫画家、スタイリストなど何十人かの講師が、

さまざまなテーマで講演を行う。

これまでに訪れた県は、新潟、長野、高知、熊本、鹿児島、愛知、三重……。

首都圏をのぞく全国の高校をまわり、翻訳にまつわる話をするのだ。

一九六六年からもう五十一年も続いている「高校生のための文化講演会」の一環である。

作家、詩人、音楽家、科学者、ジャーナリスト、漫画家、スタイリストなど何十人かの講師が、

さまざまなテーマで講演を行う。

翻訳の話など地味で地味で申し訳ないぐらいだが、

意外にも、どこの高校に行っても、熱心に聴いてくれる。

海外文学がさっぱり売れない昨今の日本なのに、

翻訳家という職業の知名度が上がってきたためか、

「翻訳」と名のつくイベントには、下は二歳から上は九十代まで、

広い年齢層の参加があるものだ。

意外にも、どこの高校に行っても、熱心に聴いてくれる。

海外文学がさっぱり売れない昨今の日本なのに、

翻訳家という職業の知名度が上がってきたためか、

「翻訳」と名のつくイベントには、下は二歳から上は九十代まで、

広い年齢層の参加があるものだ。

高校講演会では、一方向のレクチャーではなく、

実践型のワークショップ形式で行う。

生徒たちとやりとりしながら、短い文章を訳してもらい、

翻訳とはどんな営みなのかを一緒に考えていくのだ。

愛知と三重では、黒髪にかわいい「天使の輪」を光らせた生徒たちが並ぶ女子高を訪れ、

一方、新潟では圧倒的に男子が多いスポーツ強豪校へ。

体育館に入っていくと、みんな床にデンとあぐらをかいて待っていてくれた

(同校ではこれが正座にあたる)。

熊本の高校では、終演後にひとりの男子生徒が駆け寄ってきて、

「小説家になるにはどうしたらいいですか?」と、真剣な目で訊(き)いてきた。

千人の生徒を前にすることもあれば、全学年でわずか六十四人という高校もあった。

実践型のワークショップ形式で行う。

生徒たちとやりとりしながら、短い文章を訳してもらい、

翻訳とはどんな営みなのかを一緒に考えていくのだ。

愛知と三重では、黒髪にかわいい「天使の輪」を光らせた生徒たちが並ぶ女子高を訪れ、

一方、新潟では圧倒的に男子が多いスポーツ強豪校へ。

体育館に入っていくと、みんな床にデンとあぐらをかいて待っていてくれた

(同校ではこれが正座にあたる)。

熊本の高校では、終演後にひとりの男子生徒が駆け寄ってきて、

「小説家になるにはどうしたらいいですか?」と、真剣な目で訊(き)いてきた。

千人の生徒を前にすることもあれば、全学年でわずか六十四人という高校もあった。

この小規模な実業系の高校を訪れたときは、

高知空港からさらに、地元紙の記者さん自らが運転するマイクロバスに

乗り換えて四時間ほどかかった。

途中で高速道路はなくなり、単線の予土線の横をひたすら走って、

ようやく四万十川流域の宿に到着。

翌朝、梅雨どきの小ぬか雨に煙る四万十川と、

岸辺に咲き群れている紫陽花の鮮やかさが目にしみた。

高知空港からさらに、地元紙の記者さん自らが運転するマイクロバスに

乗り換えて四時間ほどかかった。

途中で高速道路はなくなり、単線の予土線の横をひたすら走って、

ようやく四万十川流域の宿に到着。

翌朝、梅雨どきの小ぬか雨に煙る四万十川と、

岸辺に咲き群れている紫陽花の鮮やかさが目にしみた。

この年の思い出には、チャンバラ貝に、イヌゴロシ(鮪(まぐろ)の尾びれ)、

イタドリの煮物といった郷土料理や、高知ならではのお酒の酌み交わし方もある。

そう、献杯と返杯だ。今日は土佐の流儀で飲んでもらいますと、このように教わった。

「目下の者が自分の盃(さかずき)に酒を注ぎ、掌で少し温めて相手に差す(差しだす)。

これが献杯。

差された方はそれをぐっと飲み干し、盃を返してそこに酌をする。

これが返杯。

手酌の習慣はない。

飲みたければ、まず相手に注ぐ」。

地元新聞社の方々がじゃんじゃん差してくれる。

お酒も食も美味(おい)しいので、わたしもどんどん差してしまった。

同行の女性編集者(いつも柔和だがたいへんな酒豪)も同様のようす。

そのうち、お酒を注いだら下に置けない穴の開いた「可(べく)杯(さかずき)」も登場し、

そんな調子でしばらくやっていたら、男性が何人か畳に倒れてしまった。

いやいや、すみません。

イタドリの煮物といった郷土料理や、高知ならではのお酒の酌み交わし方もある。

そう、献杯と返杯だ。今日は土佐の流儀で飲んでもらいますと、このように教わった。

「目下の者が自分の盃(さかずき)に酒を注ぎ、掌で少し温めて相手に差す(差しだす)。

これが献杯。

差された方はそれをぐっと飲み干し、盃を返してそこに酌をする。

これが返杯。

手酌の習慣はない。

飲みたければ、まず相手に注ぐ」。

地元新聞社の方々がじゃんじゃん差してくれる。

お酒も食も美味(おい)しいので、わたしもどんどん差してしまった。

同行の女性編集者(いつも柔和だがたいへんな酒豪)も同様のようす。

そのうち、お酒を注いだら下に置けない穴の開いた「可(べく)杯(さかずき)」も登場し、

そんな調子でしばらくやっていたら、男性が何人か畳に倒れてしまった。

いやいや、すみません。

さて、ここで、これまでの講演会で出会った名訳をご紹介したい。

I LOVE YOU.というきわめて簡単な一文を訳してもらうことがある。

高知で印象に残っている訳文は、「すきやき…」。

鉄鍋の鋤焼(すきや)きではない。「好きやき…」だ。

Iもyouも訳さないこのシンプルさ!

青春の土佐弁に、同席していた出版社の人たちも胸をキュンキュンさせていた。

ちなみに、熊本に行くと、「大好きばい」。

かと思えば、浜辺を歩く男子と女子という設定で訳してくれた生徒もいた。

少し前を歩いていた男子がふと振り返って、

I LOVE YOU.→「あのさ、俺、おまえのこと愛してるよ」。

高知で印象に残っている訳文は、「すきやき…」。

鉄鍋の鋤焼(すきや)きではない。「好きやき…」だ。

Iもyouも訳さないこのシンプルさ!

青春の土佐弁に、同席していた出版社の人たちも胸をキュンキュンさせていた。

ちなみに、熊本に行くと、「大好きばい」。

かと思えば、浜辺を歩く男子と女子という設定で訳してくれた生徒もいた。

少し前を歩いていた男子がふと振り返って、

I LOVE YOU.→「あのさ、俺、おまえのこと愛してるよ」。

もうなんだかリアルすぎて、

しかもスポーツ刈りの男子がきっぱりと口にする恰好(かっこう)よさにしびれて、

会場騒然であった。

しかもスポーツ刈りの男子がきっぱりと口にする恰好(かっこう)よさにしびれて、

会場騒然であった。

熊本のまた別な高校での名訳も忘れがたい。

この年、わたしは四年半かけて訳し終えた『風と共に去りぬ』を

上梓(じょうし)したところだったので、

スカーレットが最後につぶやく有名な台詞(せりふ)

Tomorrow is another day.を訳してもらった。

日本では、「明日に望みを託しましょう」「明けない夜は決してない」など、

かなりポジティヴに、ちょっと優等生的に訳されることがあるが、

実はいい意味でもっと“いいかげん”なのだ。

災禍が降りかかってくるたびに、彼女は目下の精神的激痛をやり過ごすため、

「なにもかも明日考えればいいのよ」と、おまじないのように唱える。

過酷な現実と向き合うためのスカーレット流「あとまわし術」であり、

これで幾たびもの絶体絶命を乗り切る。

この年、わたしは四年半かけて訳し終えた『風と共に去りぬ』を

上梓(じょうし)したところだったので、

スカーレットが最後につぶやく有名な台詞(せりふ)

Tomorrow is another day.を訳してもらった。

日本では、「明日に望みを託しましょう」「明けない夜は決してない」など、

かなりポジティヴに、ちょっと優等生的に訳されることがあるが、

実はいい意味でもっと“いいかげん”なのだ。

災禍が降りかかってくるたびに、彼女は目下の精神的激痛をやり過ごすため、

「なにもかも明日考えればいいのよ」と、おまじないのように唱える。

過酷な現実と向き合うためのスカーレット流「あとまわし術」であり、

これで幾たびもの絶体絶命を乗り切る。

生徒たちからは、「明日から新しく始まる」「明日また続きをやろう」

などの訳文が出たが、極めつきは、「とりあえず寝よう」である。

明日からまた苦難と闘う、でも、今日のところは寝てしまおう、

というニュアンスだろうか。

みごとなのは、原文のTomorrow is another day.

と同じぐらいの短さで、絶妙に音まで似ていること。

とぅまろーずあなざでい。とりあえずねよう。

ほら、どうですか。妙訳でしょう。

などの訳文が出たが、極めつきは、「とりあえず寝よう」である。

明日からまた苦難と闘う、でも、今日のところは寝てしまおう、

というニュアンスだろうか。

みごとなのは、原文のTomorrow is another day.

と同じぐらいの短さで、絶妙に音まで似ていること。

とぅまろーずあなざでい。とりあえずねよう。

ほら、どうですか。妙訳でしょう。

いつも講演の最初に話すのは、「翻訳には正解がない」ということ。

わたしがこの道を一生の仕事として選んだのも、まさにそれゆえだった。

つねに答えが一つしかないのであれば、

その頂きには一部の天才か勇者しかたどり着けないだろう。

しかし翻訳では「頂き」はつねに幻だ。

訳者は幻の頂きを目指して、あらゆる方向から山に登ることができる。

登り方も十人十色。

峻厳な岩山にハーケンを打ちこみながら最短距離で登ろうとする者、

遠回りでも少しなだらかなルートを選ぶ者、

あえて前人未踏のけもの道に分け入る者。

途中で見えてくる景色もそれぞれ違うだろう。

まれに、視界が三百六十度パノラマのようにひらけ、

ついに頂上にたどり着いた!と思うこともあるが、

それは神さまが見せてくれる優しくも残酷な幻影にすぎない。

だから、今年もわたしは高校生と正解のない冒険に出る。

わたしがこの道を一生の仕事として選んだのも、まさにそれゆえだった。

つねに答えが一つしかないのであれば、

その頂きには一部の天才か勇者しかたどり着けないだろう。

しかし翻訳では「頂き」はつねに幻だ。

訳者は幻の頂きを目指して、あらゆる方向から山に登ることができる。

登り方も十人十色。

峻厳な岩山にハーケンを打ちこみながら最短距離で登ろうとする者、

遠回りでも少しなだらかなルートを選ぶ者、

あえて前人未踏のけもの道に分け入る者。

途中で見えてくる景色もそれぞれ違うだろう。

まれに、視界が三百六十度パノラマのようにひらけ、

ついに頂上にたどり着いた!と思うこともあるが、

それは神さまが見せてくれる優しくも残酷な幻影にすぎない。

だから、今年もわたしは高校生と正解のない冒険に出る。

こうのす・ゆきこ 1963年東京生まれ。翻訳家。訳書に

J・M・クッツェー「イエスの幼子時代」、

V・ウルフ「灯台へ」など。著書に「孕むことば」など。

J・M・クッツェー「イエスの幼子時代」、

V・ウルフ「灯台へ」など。著書に「孕むことば」など。

///////////////////////

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[土佐の高知] カテゴリの最新記事

-

子供の錯覚か土佐の不思議か~四万十川の… Nov 2, 2023

-

先代の司牡丹酒造竹村社長から聴いた酒造… Apr 3, 2023

-

今は亡きシベリア抑留の「青い目の」叔父 Aug 29, 2019

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.