PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(652)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(247)ヨーロッパ州

(274)北米地区

(181)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 思考紀行

☆

NHK BS103で2017年12月14日に放送された

再放送のさらに翌週の再放送

「古代史ミステリー:

巨大古墳の国際戦略~半島危機と倭の五王」

を見た。

それの呆け頭のレジメを作成してみよう。

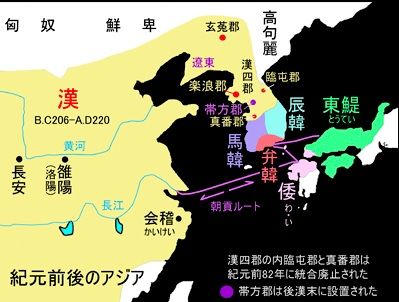

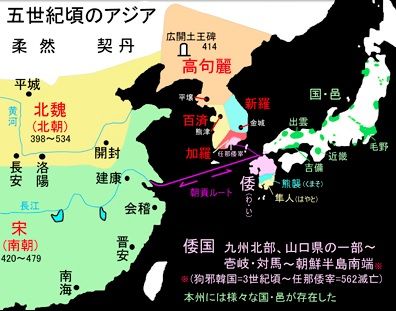

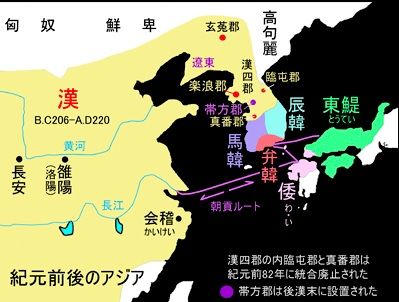

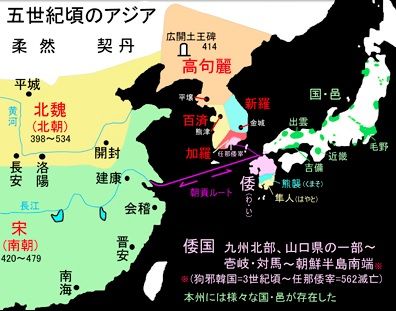

アジアでは、この時代の 世界の中心は

中国 であって南北朝時代で、 南に「宋」 、

北に「北魏」 の朝廷が対峙し、

朝鮮半島 では、北に強力な騎馬民族の 「高句麗」 、

南の東にその支配下にある 「新羅」 、西に 「百済」 、

南方には小国に分断された 「伽耶」 があり、

東方に島国 の小国・ 「倭」 がある配置である。

倭国は、卑弥呼をトップとする精神的な繋がりで結ばれ、

次第に、朝鮮半島から鉄の資源を貿易で得て

鉄器による武器装備で諸部族を従えるものが現れていた。

倭国の王は、朝鮮半島から独占的に輸入した鉄ていを

鉄製の武器に鍛えて、配下の部族にこれを与える

(配分する)ことで優勢な立場をとることができた。

倭国王は、

中国の「宋」帝王から認められることで、

朝鮮半島での「対高句麗連盟の長」となり、

更には倭国王は小帝国として、

部族の上に立つことができた。

つまり、倭国の王は巨大な動員力、武力を

合わせ持っていた。

・・・・・・・・・・・・・

歴史年表

400年 倭 高句麗と戦い撤退

404年 倭 高句麗と戦い 敗北

421年 倭王 讃 宋に遣使

438年 倭王 珍 宋に遣使

443年 倭王 済 宋に遣使

462年 済の子・興 宋に遣使

478年 倭王 武 宋に遣使

507年 大伴 金村ら 継体天皇を迎える

・・・・・・・・・・・・・

倭国から「宋」への派遣や、

「宋」からの遣いが

頻繁に行われていたが、

宋からの遣い=つまり貿易船から

見栄えのいい、巨大な古墳が

1.海の傍 と

2.二街道および河川の傍

に造られて外国からの客人の

度肝を抜く計算で造られた。

1. が堺市にある 「百舌鳥古墳群」 、

日本最大の全長486mの大仙陵古墳群

(仁徳天皇陵=堀を含めた広さは2.7万㎡もある。

クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵を上回る。

高さは36m、白い石が敷き詰められ、

埴輪が3万個もあり白く輝いていた)、

上石津ミサンザイ古墳、ニサンザイ古墳など

300m級古墳がある。

これらは、昔の大阪湾の海岸線に沿って

並べられていた。

海外からの貿易船から見栄が良いように配置された。

2. が内陸部の藤井寺市、羽曳野市にある 「古市古墳群」 、

日本第二位の誉田御廟山古墳(応神天皇陵)、

仲津山古墳、墓山古墳、岡ミサンザイ古墳などである。

小さいものを含めれば200基以上。

1から内陸に約10km離れ、東北に「大和川」、

東西に「大津道」、「丹比道」が古墳を挟むように

立地した。

ここは、大和朝廷に向かう「水路・陸路」交通の要所

であった。

これらは、だれのためか、何の目的で造られたか

確かなことは解っていない。

ただ、外国から訪れる客人には、この壮大な仕掛けが

圧倒したに違いない。

「宋書倭人伝」 によると

倭国の王は讃、珍、済、興、武という倭の五王であるが 、

「日本書紀」からは

「讃」は応神天皇or仁徳天皇or履中天皇

「珍」は仁徳天皇or反正天皇

「済」は允恭天皇

「興」は安康天皇

「武」は雄略天皇

に相当するとされる。

4世紀には大和朝廷は奈良盆地を中心に勢力を広げていた。

200mを超える前方後円墳の五社神古墳、佐紀陵山古墳

などが多数並んでいる。

ところが、5世紀の倭の五王の時代に

大阪平野に中心が移った。

百舌鳥古墳群、古市古墳群である。

東征を55国、西を服すること66国

を巨大な武力で支配していた。

ここからは、鉄製の武具や武器が発掘されている。

鍛えられた鉄剣、鋭く研がれた鏃、

当時の最新技術の「鋲留」で造られた,

鉄の板を繋ぎ合わせた鎧から

軍備重視の政権だということが判る。

大和朝廷は、これらの武具、武器で武装し席巻した

「鉄の王朝」であった。

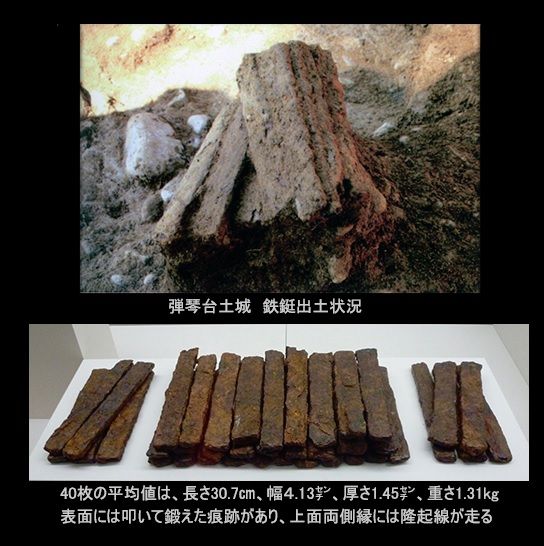

倭国には当時、鉄の産地はなく、「三国志」の

「魏書東夷伝弁辰条」にあるように、

朝鮮半島の南部の 「弁辰」

が鉄を産出する場所であり、鉄の中間原料

「鉄てい=金ヘン+廷⇒ 鉄 鋌 」 を輸入して

これを加工して(鍛えて)いた。

倭王 武は戦略物資「 鉄 鋌 」を朝鮮半島から得るために

関わりを持っていた。

朝鮮半島は、凄まじい高句麗の南下により

日本に支援を求めた百済は風前の灯火にあった。

奈良の石上神宮に百済から贈られた

「 国宝七支刀 =西暦369年の制作で

倭国に送られたと記されている」は

百済と倭国との緊密な関係を示し、

倭国は4世紀末~

5世紀初頭に百済に援軍を送った。

高句麗の王・ 好太王 (広開土太王)碑にあるように

「西暦399年百済は高句麗との誓いを破り倭と同盟した。

400年新羅の都に居た多くの倭国兵が退却したので

此れを追った。404年我が侵入してきたので

此れを討って大いに破った。切り殺した倭国兵は

数えきれない。」

高句麗の徳興里古墳の壁画を見れば、

高句麗が強力な騎馬民族であり、

馬にも鎧を着せ、長い矛を装備しており、

歩兵主体の倭国の兵は蹂躙された。

それから17年後、倭王・讃が中国の王朝・宋に使節を

送った。

「 宋書倭人伝 」には「讃が万里はるばる貢をおさめた」

とある。

高句麗に大敗した後、百済はずっと戦争状態で

非常に押され気味であり、これを助けるためには

対高句麗戦を考えて朝鮮半島南部での活動を確保する

必要があり、軍事権を中国から認めてもらう必要があった。

「讃」の後を継いだ「珍」は倭、百済、新羅、

(鉄を産する朝鮮半島の小国・)任那、秦韓、慕韓の6国

の軍事指揮権を目論んだが

「安東将軍倭国王」のみしか認めてもらえなかった。

また、倭王は自分の配下(倭隋等)を

自分より低い地位の将軍として宋に認めて貰った。

葛城、吉備などの、倭王に匹敵する勢力が居たが、

宋に倭の序列を認めてもらうことに意味があった。

宋への倭王の使節派遣は9回に及ぶ。

475年朝鮮半島で大事件が起こる。

高句麗が百済の都・漢城を陥落させ、

国王を殺害し、滅亡に瀕した百済の王族は南に逃げ

再興を謀った。

それから3年後の478年倭王・武は宋に上奏文を

奉呈し、高句麗の非道を訴えた。

宋は倭王 武に「朝鮮半島南部の軍事指揮権」と

称号「安東 大 将軍倭王」を与えた。

ここに、高句麗に敗北して70年経って、ようやく

高句麗を討つ条件は整った。

倭王・武は軍事改革を行い、武器・武具を

進化させていたので、騎馬でも戦える状態にあった。

倭王 武は九州の一部から軍勢を派遣した

(日本書紀)のみで

本体を送らず高句麗との戦いを避けた。

朝鮮半島南部の小国は、

倭に鉄資源を輸出していた、というより、

倭人が進出して、地元の人間が鉄資源を掘り出し、

材木を使って溶解して、「鉄の中間財= 鉄 鋌 」という

ものを輸出していたが、

高句麗の南進によりいずれは、途絶える運命にあった。

倭の王・武は朝鮮半島の鉄資源を

獲ることができなくなるとして

高句麗との戦い(討伐)のために海を渡るべきかに悩んだ。

「鉄器材料を失うことが、倭国の統制を失うこと」と

同じだからである。

(石器→青銅器→鉄器 時代に進化するのが通常であるが

日本の進化の違うところは、卑弥呼などの時代には

青銅器があったものの祭器として扱われており、

農耕器具や武器などには青銅器は使われていないから

石器時代から、即、鉄器時代に移行しているといえる。)

しかし、倭王・武は結局、朝鮮半島に

自らは進出していない。

この背景として、

倭王・武から数代後の継体天皇の時代では、

朝鮮半島では 鉄資源よりもそれを溶かすための 木炭、

即ち、木材資源が枯渇してしまった のである。

6世紀に入って、

日本でも鉄の資源としての砂鉄が発見されて、

鉄を得る「踏鞴製鉄」の技術が伝わることで、

倭王は自国内で

鉄を支配することができた。

その技術は朝鮮半島からの帰化人から

もたらされたと言われる。

「ワカタケル」の文字が入った刀が埼玉県や熊本県などで

発見されている。

国内の豪族を従わせることに武力が使われたのであろう。

「ワカタケル」の幼名をもつ「雄略天皇」の墳墓が

仁徳天皇陵などに比べて小さいのは、

それまでは鉄の資源を朝鮮半島に求めるための

貿易面で脅しのような遠方後円墳が必要でなくなった

のである。

むしろ、国内の治安が乱れて、大宰府の磐井、

中国の吉備などが大和朝廷に対抗する勢力として

力を振るい始め(倭の三国志演義)、

継体天皇の時代に大和朝廷

(官僚としては漢人、百済人を含む)

が海の隼人族の助けを借り、

大和の部族を結集させることで、

大宰府の僭主王・磐井一族を滅ぼし、

日本(倭・大和)を統一したのではないだろうか。

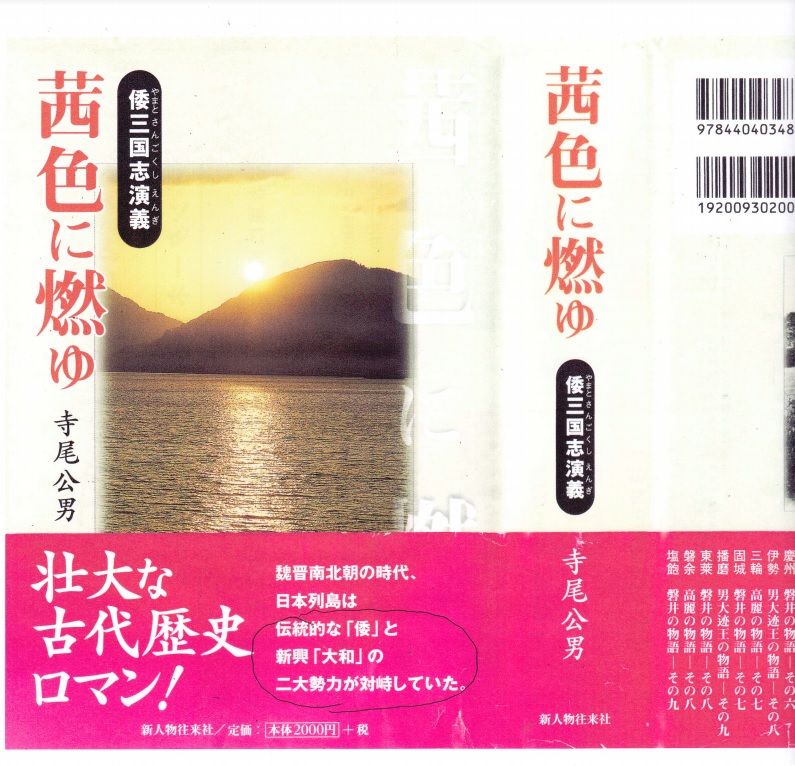

小生は、

日本書紀の大和・雄略天皇の「ワカタケル」と、

「継体天皇」を描いた

寺尾公男氏の「茜色に燃ゆ*」 を比べて、

レジメをしたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

*時代背景:

出版社の帯封から

壮大な古代歴史ロマン!

魏晋南北朝の時代、

日本列島は伝統的な「倭」と新興「大和」

の二大勢力が対峙 していた。

とあるが ・・・

↓(判り易く訂正すべきかも)

壮大な古代歴史ロマン!

魏晋南北朝の時代、

日本列島は倭王武の崩御のあと

国が乱れて大宰府には[僭主・磐井]が

現れた。しかし、継体天皇を迎えた大和が

勢力を結集し、隼人族の助けもあって

磐井を討ち再興を謀った のであった。

構成スパン :

西暦475年~531年

3つの物語

「その後、任那 みまな、にんな 復興会議なる物が

延々と続くが、

そこで言う日本の代表は固城に取り残された

倭人 であって大和のそれではないように思える。

大和 は 旧倭国 や 吉備 に屯倉 みやけ を設置するなどで

忙殺されており任那まで目がとどかなかった

のではないか。」

↓

ここで言う「倭人」は「故僭主王・磐井の元家来」

を指すのだろう。復興した「大和朝廷=継体天皇」

は大宰府の磐井軍を殲滅したので、朝鮮半島に

出兵していた倭王磐井の軍は後ろ盾を失ったのである。

(めいてい君の解釈は、 武が崩御して国が乱れて

僭主王として大宰府は磐井が立った。

その後に隼人の造船・騎馬技術もあり

強大になった大和が、吉備や磐井を討った

のではあるまいか?)

磐井 が思う 「自分でさえ 武王の死に乗じて

内乱を起こし王位に就いた のだ。」 からして、

倭王・武の死の混乱で倭王を称した

僭主だと白状している。

つまり、倭王・武の死後は国内が

大混乱にあったことを、作者の寺尾氏は

認識していたのである。

(倭王武が雄略天皇とは見ていない。)

大和を 新興勢力 というよりも、むしろ、

「継体天皇」 を迎え入れた大和は

再興勢力 と言ったほうが近いかもしれない。

かつて、武王・ワカタケルは刀が

熊本、埼玉でも出土(刀の銘)されるように、

地方の豪族の征服のために

各地に出向いている。

「倭王武」と「大和の雄略天皇」の関係は、

同一人物かは、明確ではないようだ。

古代史には、まだまだ、解っていないことが

多そうである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆

NHK BS103の番組の内容と、小生のレジメは

多分に異なっていると思われる。

小生のレジメでは、

あくまで「倭王」を大和朝廷と見たが、

寺尾公男氏の 「茜色に燃ゆ」 では

「倭王・磐井」とあり、

「倭(九州)」 と 「大和(近畿)」 に集約された

勢力が、中間にある 「吉備」 を巻き込んだ

「倭三国志模様」 を呈した後に、

大和に吸収される過程を描いている。

継体天皇の時代には

(雄略天皇の時代とは違い) 国 が群雄割拠の様相を

帯びており、

倭 の大宰府には僭主王・磐井が居たのであろう。

寺尾氏は

「 大和朝廷を新興勢力 のように扱っている」から

古代ロマンでは、大和朝廷は造られた古代史かも知れない。

それでも、

中国大陸の古代史には「倭の五王」が現れるのだから

夢のまた夢物語りなのかも・・・

ほんに、歴史認識とは勝者の物語なのだ!

☆

<参考文献>

「日本刀の地鉄(科学的考察)」から抜粋

http://ohmura-study.net/007.html

詳しくは原本をご覧ください。

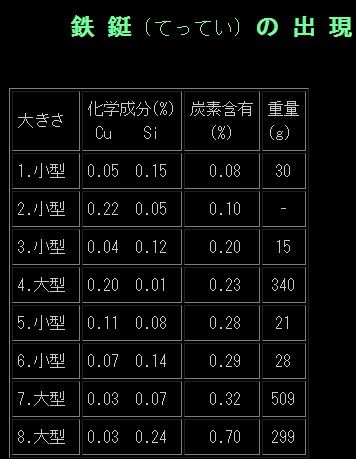

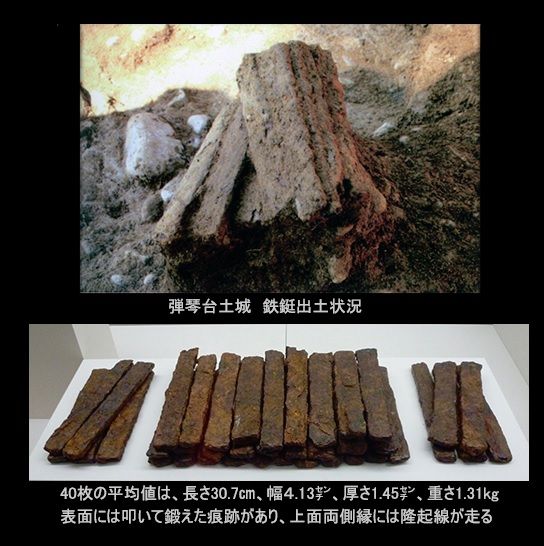

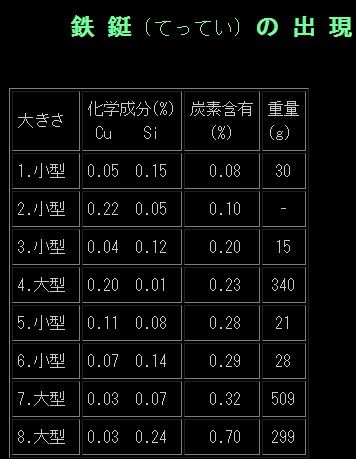

朝鮮半島南部の「鉄 鋌」の出土

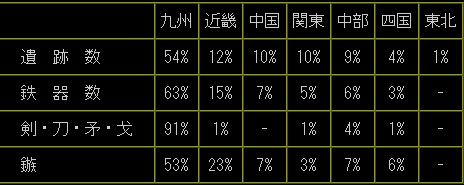

日本で発掘された「鉄器」などの分布

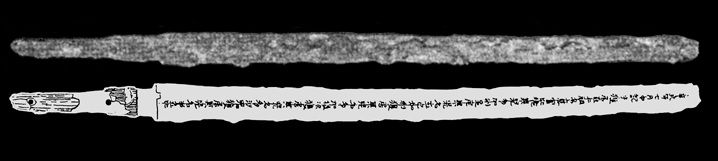

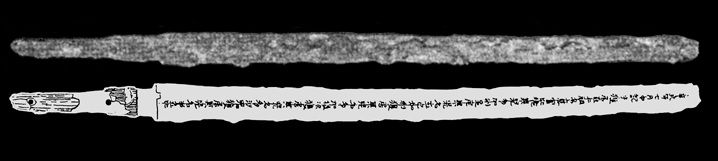

ワカタケル(雄略天皇)の名前が記された

埼玉県稲佐山古墳出土の鉄剣

☆

残る疑問点:

1.遺跡や鉄器などの大多数が九州に集中しており、

「精神的な統一が大和朝廷にあり、国の防衛は

もっぱら対外的な朝鮮半島に近い九州に

集中した、と言えるのか」

2.倭王・武は雄略天皇と言えるのか

3.倭王・磐井は僭主であったのか

4.その他(卑弥呼と大和朝廷の関係は、東進?)

☆

NHK BS103で2017年12月14日に放送された

再放送のさらに翌週の再放送

「古代史ミステリー:

巨大古墳の国際戦略~半島危機と倭の五王」

を見た。

それの呆け頭のレジメを作成してみよう。

アジアでは、この時代の 世界の中心は

中国 であって南北朝時代で、 南に「宋」 、

北に「北魏」 の朝廷が対峙し、

朝鮮半島 では、北に強力な騎馬民族の 「高句麗」 、

南の東にその支配下にある 「新羅」 、西に 「百済」 、

南方には小国に分断された 「伽耶」 があり、

東方に島国 の小国・ 「倭」 がある配置である。

倭国は、卑弥呼をトップとする精神的な繋がりで結ばれ、

次第に、朝鮮半島から鉄の資源を貿易で得て

鉄器による武器装備で諸部族を従えるものが現れていた。

倭国の王は、朝鮮半島から独占的に輸入した鉄ていを

鉄製の武器に鍛えて、配下の部族にこれを与える

(配分する)ことで優勢な立場をとることができた。

倭国王は、

中国の「宋」帝王から認められることで、

朝鮮半島での「対高句麗連盟の長」となり、

更には倭国王は小帝国として、

部族の上に立つことができた。

つまり、倭国の王は巨大な動員力、武力を

合わせ持っていた。

・・・・・・・・・・・・・

歴史年表

400年 倭 高句麗と戦い撤退

404年 倭 高句麗と戦い 敗北

421年 倭王 讃 宋に遣使

438年 倭王 珍 宋に遣使

443年 倭王 済 宋に遣使

462年 済の子・興 宋に遣使

478年 倭王 武 宋に遣使

507年 大伴 金村ら 継体天皇を迎える

・・・・・・・・・・・・・

倭国から「宋」への派遣や、

「宋」からの遣いが

頻繁に行われていたが、

宋からの遣い=つまり貿易船から

見栄えのいい、巨大な古墳が

1.海の傍 と

2.二街道および河川の傍

に造られて外国からの客人の

度肝を抜く計算で造られた。

1. が堺市にある 「百舌鳥古墳群」 、

日本最大の全長486mの大仙陵古墳群

(仁徳天皇陵=堀を含めた広さは2.7万㎡もある。

クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵を上回る。

高さは36m、白い石が敷き詰められ、

埴輪が3万個もあり白く輝いていた)、

上石津ミサンザイ古墳、ニサンザイ古墳など

300m級古墳がある。

これらは、昔の大阪湾の海岸線に沿って

並べられていた。

海外からの貿易船から見栄が良いように配置された。

2. が内陸部の藤井寺市、羽曳野市にある 「古市古墳群」 、

日本第二位の誉田御廟山古墳(応神天皇陵)、

仲津山古墳、墓山古墳、岡ミサンザイ古墳などである。

小さいものを含めれば200基以上。

1から内陸に約10km離れ、東北に「大和川」、

東西に「大津道」、「丹比道」が古墳を挟むように

立地した。

ここは、大和朝廷に向かう「水路・陸路」交通の要所

であった。

これらは、だれのためか、何の目的で造られたか

確かなことは解っていない。

ただ、外国から訪れる客人には、この壮大な仕掛けが

圧倒したに違いない。

「宋書倭人伝」 によると

倭国の王は讃、珍、済、興、武という倭の五王であるが 、

「日本書紀」からは

「讃」は応神天皇or仁徳天皇or履中天皇

「珍」は仁徳天皇or反正天皇

「済」は允恭天皇

「興」は安康天皇

「武」は雄略天皇

に相当するとされる。

4世紀には大和朝廷は奈良盆地を中心に勢力を広げていた。

200mを超える前方後円墳の五社神古墳、佐紀陵山古墳

などが多数並んでいる。

ところが、5世紀の倭の五王の時代に

大阪平野に中心が移った。

百舌鳥古墳群、古市古墳群である。

東征を55国、西を服すること66国

を巨大な武力で支配していた。

ここからは、鉄製の武具や武器が発掘されている。

鍛えられた鉄剣、鋭く研がれた鏃、

当時の最新技術の「鋲留」で造られた,

鉄の板を繋ぎ合わせた鎧から

軍備重視の政権だということが判る。

大和朝廷は、これらの武具、武器で武装し席巻した

「鉄の王朝」であった。

倭国には当時、鉄の産地はなく、「三国志」の

「魏書東夷伝弁辰条」にあるように、

朝鮮半島の南部の 「弁辰」

が鉄を産出する場所であり、鉄の中間原料

「鉄てい=金ヘン+廷⇒ 鉄 鋌 」 を輸入して

これを加工して(鍛えて)いた。

倭王 武は戦略物資「 鉄 鋌 」を朝鮮半島から得るために

関わりを持っていた。

朝鮮半島は、凄まじい高句麗の南下により

日本に支援を求めた百済は風前の灯火にあった。

奈良の石上神宮に百済から贈られた

「 国宝七支刀 =西暦369年の制作で

倭国に送られたと記されている」は

百済と倭国との緊密な関係を示し、

倭国は4世紀末~

5世紀初頭に百済に援軍を送った。

高句麗の王・ 好太王 (広開土太王)碑にあるように

「西暦399年百済は高句麗との誓いを破り倭と同盟した。

400年新羅の都に居た多くの倭国兵が退却したので

此れを追った。404年我が侵入してきたので

此れを討って大いに破った。切り殺した倭国兵は

数えきれない。」

高句麗の徳興里古墳の壁画を見れば、

高句麗が強力な騎馬民族であり、

馬にも鎧を着せ、長い矛を装備しており、

歩兵主体の倭国の兵は蹂躙された。

それから17年後、倭王・讃が中国の王朝・宋に使節を

送った。

「 宋書倭人伝 」には「讃が万里はるばる貢をおさめた」

とある。

高句麗に大敗した後、百済はずっと戦争状態で

非常に押され気味であり、これを助けるためには

対高句麗戦を考えて朝鮮半島南部での活動を確保する

必要があり、軍事権を中国から認めてもらう必要があった。

「讃」の後を継いだ「珍」は倭、百済、新羅、

(鉄を産する朝鮮半島の小国・)任那、秦韓、慕韓の6国

の軍事指揮権を目論んだが

「安東将軍倭国王」のみしか認めてもらえなかった。

また、倭王は自分の配下(倭隋等)を

自分より低い地位の将軍として宋に認めて貰った。

葛城、吉備などの、倭王に匹敵する勢力が居たが、

宋に倭の序列を認めてもらうことに意味があった。

宋への倭王の使節派遣は9回に及ぶ。

475年朝鮮半島で大事件が起こる。

高句麗が百済の都・漢城を陥落させ、

国王を殺害し、滅亡に瀕した百済の王族は南に逃げ

再興を謀った。

それから3年後の478年倭王・武は宋に上奏文を

奉呈し、高句麗の非道を訴えた。

宋は倭王 武に「朝鮮半島南部の軍事指揮権」と

称号「安東 大 将軍倭王」を与えた。

ここに、高句麗に敗北して70年経って、ようやく

高句麗を討つ条件は整った。

倭王・武は軍事改革を行い、武器・武具を

進化させていたので、騎馬でも戦える状態にあった。

倭王 武は九州の一部から軍勢を派遣した

(日本書紀)のみで

本体を送らず高句麗との戦いを避けた。

朝鮮半島南部の小国は、

倭に鉄資源を輸出していた、というより、

倭人が進出して、地元の人間が鉄資源を掘り出し、

材木を使って溶解して、「鉄の中間財= 鉄 鋌 」という

ものを輸出していたが、

高句麗の南進によりいずれは、途絶える運命にあった。

倭の王・武は朝鮮半島の鉄資源を

獲ることができなくなるとして

高句麗との戦い(討伐)のために海を渡るべきかに悩んだ。

「鉄器材料を失うことが、倭国の統制を失うこと」と

同じだからである。

(石器→青銅器→鉄器 時代に進化するのが通常であるが

日本の進化の違うところは、卑弥呼などの時代には

青銅器があったものの祭器として扱われており、

農耕器具や武器などには青銅器は使われていないから

石器時代から、即、鉄器時代に移行しているといえる。)

しかし、倭王・武は結局、朝鮮半島に

自らは進出していない。

この背景として、

倭王・武から数代後の継体天皇の時代では、

朝鮮半島では 鉄資源よりもそれを溶かすための 木炭、

即ち、木材資源が枯渇してしまった のである。

6世紀に入って、

日本でも鉄の資源としての砂鉄が発見されて、

鉄を得る「踏鞴製鉄」の技術が伝わることで、

倭王は自国内で

鉄を支配することができた。

その技術は朝鮮半島からの帰化人から

もたらされたと言われる。

「ワカタケル」の文字が入った刀が埼玉県や熊本県などで

発見されている。

国内の豪族を従わせることに武力が使われたのであろう。

「ワカタケル」の幼名をもつ「雄略天皇」の墳墓が

仁徳天皇陵などに比べて小さいのは、

それまでは鉄の資源を朝鮮半島に求めるための

貿易面で脅しのような遠方後円墳が必要でなくなった

のである。

むしろ、国内の治安が乱れて、大宰府の磐井、

中国の吉備などが大和朝廷に対抗する勢力として

力を振るい始め(倭の三国志演義)、

継体天皇の時代に大和朝廷

(官僚としては漢人、百済人を含む)

が海の隼人族の助けを借り、

大和の部族を結集させることで、

大宰府の僭主王・磐井一族を滅ぼし、

日本(倭・大和)を統一したのではないだろうか。

小生は、

日本書紀の大和・雄略天皇の「ワカタケル」と、

「継体天皇」を描いた

寺尾公男氏の「茜色に燃ゆ*」 を比べて、

レジメをしたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

*時代背景:

出版社の帯封から

壮大な古代歴史ロマン!

魏晋南北朝の時代、

日本列島は伝統的な「倭」と新興「大和」

の二大勢力が対峙 していた。

とあるが ・・・

↓(判り易く訂正すべきかも)

壮大な古代歴史ロマン!

魏晋南北朝の時代、

日本列島は倭王武の崩御のあと

国が乱れて大宰府には[僭主・磐井]が

現れた。しかし、継体天皇を迎えた大和が

勢力を結集し、隼人族の助けもあって

磐井を討ち再興を謀った のであった。

構成スパン :

西暦475年~531年

3つの物語

「高 麗

こま、こうらい

」の物語

:

(渡来人の蘇我高麗=蘇我稲目の父)

第1話475年~第8話526年

隼人 はやと ・蘇我 そが ・泊瀬 はつせ ・甘橿 あまかし ・

宇陀 うだ ・伊甚 いじみ ・三輪 みわ ・磐余 いわれ

(渡来人の蘇我高麗=蘇我稲目の父)

第1話475年~第8話526年

隼人 はやと ・蘇我 そが ・泊瀬 はつせ ・甘橿 あまかし ・

宇陀 うだ ・伊甚 いじみ ・三輪 みわ ・磐余 いわれ

「男大迹 おとど

」

の物語

:

(後の継体天皇)

第1話480年~第9話518年

(後の継体天皇)

第1話480年~第9話518年

古志 こし ・尾張 おわり ・佐渡 さど ・息長 おきなが ・

金海 きんかい、キメ ・樟葉 くずは ・

丹波 たんば ・伊勢 いせ ・播磨 はりま

古志 こし ・尾張 おわり ・佐渡 さど ・息長 おきなが ・

金海 きんかい、キメ ・樟葉 くずは ・

丹波 たんば ・伊勢 いせ ・播磨 はりま

「磐 井 いわい

」

の物語

:

(倭王・磐井は僭主?)

第1話497年~第9話529年

(倭王・磐井は僭主?)

第1話497年~第9話529年

筑紫 つくし ・牟婁 むろ ・八女 やめ ・球磨 くま ・

国府 こくふ ・慶州 キョンジュ ・

筑紫 つくし ・牟婁 むろ ・八女 やめ ・球磨 くま ・

国府 こくふ ・慶州 キョンジュ ・

固城 コソン ・東莱 とうらい、トンネ ・塩飽 しわく

固城 コソン ・東莱 とうらい、トンネ ・塩飽 しわく

終章エピローグ (西暦531~2年)

「その後、任那 みまな、にんな 復興会議なる物が

延々と続くが、

そこで言う日本の代表は固城に取り残された

倭人 であって大和のそれではないように思える。

大和 は 旧倭国 や 吉備 に屯倉 みやけ を設置するなどで

忙殺されており任那まで目がとどかなかった

のではないか。」

↓

ここで言う「倭人」は「故僭主王・磐井の元家来」

を指すのだろう。復興した「大和朝廷=継体天皇」

は大宰府の磐井軍を殲滅したので、朝鮮半島に

出兵していた倭王磐井の軍は後ろ盾を失ったのである。

(めいてい君の解釈は、 武が崩御して国が乱れて

僭主王として大宰府は磐井が立った。

その後に隼人の造船・騎馬技術もあり

強大になった大和が、吉備や磐井を討った

のではあるまいか?)

根拠なる文章 (めいてい君が注目!)

「国府の物語」

のなかに(P.250~251)には、 根拠なる文章 (めいてい君が注目!)

磐井 が思う 「自分でさえ 武王の死に乗じて

内乱を起こし王位に就いた のだ。」 からして、

倭王・武の死の混乱で倭王を称した

僭主だと白状している。

つまり、倭王・武の死後は国内が

大混乱にあったことを、作者の寺尾氏は

認識していたのである。

(倭王武が雄略天皇とは見ていない。)

大和を 新興勢力 というよりも、むしろ、

「継体天皇」 を迎え入れた大和は

再興勢力 と言ったほうが近いかもしれない。

かつて、武王・ワカタケルは刀が

熊本、埼玉でも出土(刀の銘)されるように、

地方の豪族の征服のために

各地に出向いている。

「倭王武」と「大和の雄略天皇」の関係は、

同一人物かは、明確ではないようだ。

古代史には、まだまだ、解っていないことが

多そうである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆

NHK BS103の番組の内容と、小生のレジメは

多分に異なっていると思われる。

小生のレジメでは、

あくまで「倭王」を大和朝廷と見たが、

寺尾公男氏の 「茜色に燃ゆ」 では

「倭王・磐井」とあり、

「倭(九州)」 と 「大和(近畿)」 に集約された

勢力が、中間にある 「吉備」 を巻き込んだ

「倭三国志模様」 を呈した後に、

大和に吸収される過程を描いている。

継体天皇の時代には

(雄略天皇の時代とは違い) 国 が群雄割拠の様相を

帯びており、

倭 の大宰府には僭主王・磐井が居たのであろう。

寺尾氏は

「 大和朝廷を新興勢力 のように扱っている」から

古代ロマンでは、大和朝廷は造られた古代史かも知れない。

それでも、

中国大陸の古代史には「倭の五王」が現れるのだから

夢のまた夢物語りなのかも・・・

ほんに、歴史認識とは勝者の物語なのだ!

☆

<参考文献>

「日本刀の地鉄(科学的考察)」から抜粋

http://ohmura-study.net/007.html

詳しくは原本をご覧ください。

朝鮮半島南部の「鉄 鋌」の出土

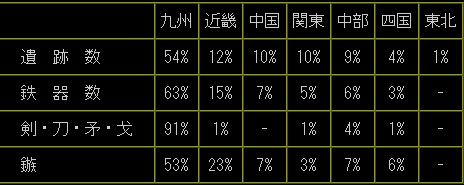

日本で発掘された「鉄器」などの分布

ワカタケル(雄略天皇)の名前が記された

埼玉県稲佐山古墳出土の鉄剣

☆

残る疑問点:

1.遺跡や鉄器などの大多数が九州に集中しており、

「精神的な統一が大和朝廷にあり、国の防衛は

もっぱら対外的な朝鮮半島に近い九州に

集中した、と言えるのか」

2.倭王・武は雄略天皇と言えるのか

3.倭王・磐井は僭主であったのか

4.その他(卑弥呼と大和朝廷の関係は、東進?)

☆

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[思考紀行] カテゴリの最新記事

-

一人当たり可処分所得から故鈴村博士を思… Aug 29, 2023

-

情報の拡散:ウクライナを守るため兵役に… May 27, 2022

-

「人類の造られた歴史」を学んでいない世… May 23, 2022

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.