PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(697)世界、国際比較(国際統計etc.)

(226)生活全般

(128)基本事情(各国)

(114)アジア州

(255)ヨーロッパ州

(288)北米地区

(199)中南米地区

(112)オセアニア州

(102)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(47)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(264)栄養・健康

(143)病気・伝染病など

(184)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 思考紀行

★

PC挿絵

ここはモラビア大草原ではありません。

びえい

北海道上川郡美瑛町にもこのような美しい景色が・・・

PCの立ち上げで、タイミングを見て

「Fn」+「Prt Scr」スクリーンショット、

(上手くいかないと、何回も「再起動、)

アプリを出して、

アプリを出して、

「CTRL」+「V」で画像を貼付け、

「イメージ」→「選択」→「四角形選択」

→「十字で画像を切り取り」→「トリミング」

→「画像の保存」

★

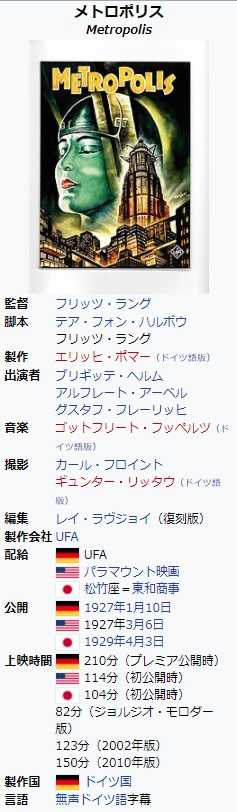

(5)NHK BS1 ニーアル・ファーガソンの世界

欲望の資本主義 2020 スピンオフ

映画史の初期フリッツ・ラング監督のメトロポリス

という素晴らしい映画がある。

『メトロポリス』(Metropolis)は、フリッツ・ラング監督により

1926年製作、1927年に公開されたモノクロサイレント映画で、

ヴァイマル共和政時代に製作されたドイツ映画である。

製作時から100年後のディストピア未来都市を描いたこの映画は、

以降多数のSF作品に多大な影響を与え、世界初のSF映画とされる

『月世界旅行』が示した「映画におけるサイエンス・フィクション」

の可能性を飛躍的に向上させたSF映画黎明期の傑作とされている。

フォレスト・J・アッカーマンは本作をSF映画に必要な要素が

全てちりばめられており「SF映画の原点にして頂点」と評価している。

また、前年の1925年に製作された『戦艦ポチョムキン』と並んで、

当時の資本主義と共産主義の対立を描いた作品でもある。

・・・WIKIPEDIA

そこには現代社会のメタファー(隠喩・暗喩)が描かれ

ている。

映画の中の ”メトロポリス”はこのような大きなタワー

でペントハウスのスイートルームのような最上階の部屋

に人が集まるんだよ。

映画は全ての現代都市に共通する緊張関係を象徴している。

裕福なエリートと貧しい民衆の緊張関係だ。

現在世界中の都市で大規模なデモが続けて起きている。

香港、チリのサンチャゴ、レバノンのベイルートなど

でね。

これらの出来事には似た性質がある。

エリートたちは塔の中に居て、一見、支配的な立場に

居る ように見える。

その下にある広場では民衆が指導者のいない

NWを作っ ている。

それは革命だ。

米国人の多くは日本の重要性を見過ごしています。

ですから、日米関係の重要性を気付かせる必要がある。

もしかすると日本人も自分達のことを過小評価して

いるのかもしれません。

昨日、誰かが 日本 のことを 「小さな開放経済だ」 と

表現しました。

私は「小さい?」と聞き返した。

英国経済の2倍だぞと。

とても面白い現象です。

日本人が自分達のことを評価していないかも知れま

せんね。

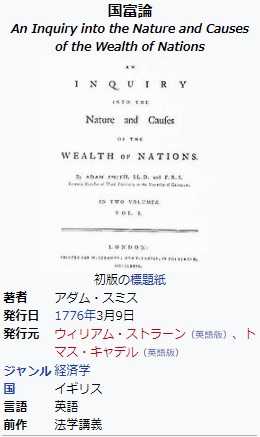

アダム・スミスは「国富論」において「定常状態」と

言うものがあると述べました。

日本では『諸国民の富の性質と諸原因についての一研究』]や

『諸国民の富の本質と原因に関する研究』などと訳される。WIKIPEDIAから

18世紀に、彼は中国のことをイメージしてそう述べた。

「中国は嘗て成長していたはずだが今はそれが止まっ

ているようだ。」 これが 「定常状態」 だと言ったのです。

これは政策と、社会的、政治的、経済的な要素の組み

合わせに起因していると彼は主張しました。

ところが中国の官僚、公務員たちはこの定常状態に満足

していて、エリートは大衆の貧困などを問題とは見なして

いなかった。

これがスミスの定常状態についての考え方です。

1990年代以降に戻って考えましょう。

第二次世界大戦後、世界一ダイナミックだった

日本経済 が定常状態に入ったように見えます。

成長が止まり、デフレの危機に見舞われ、

政策立案者が 伝統的な対策が機能していないことに

絶望し始めた。

さらに平均寿命の長さや、出生率の低さと言う

人口問 題が世界で最も急速に進む高齢化社会を

生み出しました。

その結果、成長とインフレへの期待が崩壊する

という 心理的な変化が起きた。

社会の平均年齢が上がりすぎると、

壮年期の人間に似た 心理状態になるかも知れない。

最高の時期は過去のもので、

サッカーの代表になること も、

テニスの選手権で優勝することもないとね。

「全盛期は去った」

これが日本の心理についての一つの捉え方です。

定常状態とは、即ち心理状態、

それ故、変えるのは 難しい。

経済学者は

「インフレへの期待はインフレを発表して

スィッチを押すだけで変えられる」と

インフレの目標は 2%、これを信頼できる形で説明し、

皆に信じて貰えれば インフレになるのだと~

でもそうはいきません。

心理的な期待は根深いもので

歴史や経験に根差しています。

技術系の官僚がスイッチを押すだけで、

記者会見の発表 だけで変えられる

ようなことではありません。

他の国々も気を付けたほうがいい。

何故なら日本に続いて人口動態の変化、

高齢化、人口の 縮小の道を歩んでいるからです。

ドイツにも同じ傾向が既に見られますが、

まだ日本の 経験から十分に学べていないと思います。

中国は同じ道を歩んでいない振りをしていますが、

同じです。一人っ子政策により、

高速で高齢化社会に 突き進んでいます。

中国が定常状態に入ると、

一人当たりの収入レベルは

日本よりもずっと低くなるでしょう。

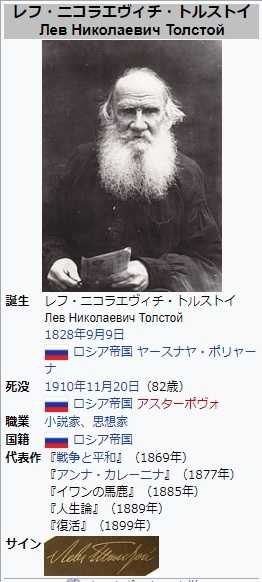

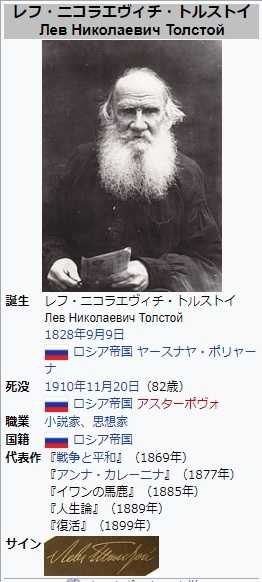

「国家を動かす力とは何か」

トルストイの「戦争と平和」の問いかけですが、

答えは それなのかもしれません。

WIKIPEDIAから

つまり、国家の心理を真に変える唯一のものは、

戦争 のような非常に大きな危機や自然災害なのでしょう。

あまり励みになる認識ではないですが、

何らかの災害 無くして、

定常状態に入った集団の心理は変えられない

のかもしれません。

これは、歴史から学べる教訓のように思います。

★

PC挿絵

ここはモラビア大草原ではありません。

びえい

北海道上川郡美瑛町にもこのような美しい景色が・・・

PCの立ち上げで、タイミングを見て

「Fn」+「Prt Scr」スクリーンショット、

(上手くいかないと、何回も「再起動、)

アプリを出して、

アプリを出して、

「CTRL」+「V」で画像を貼付け、

「イメージ」→「選択」→「四角形選択」

→「十字で画像を切り取り」→「トリミング」

→「画像の保存」

★

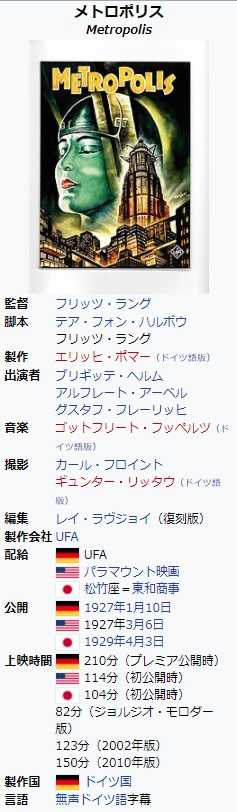

(5)NHK BS1 ニーアル・ファーガソンの世界

欲望の資本主義 2020 スピンオフ

映画史の初期フリッツ・ラング監督のメトロポリス

という素晴らしい映画がある。

『メトロポリス』(Metropolis)は、フリッツ・ラング監督により

1926年製作、1927年に公開されたモノクロサイレント映画で、

ヴァイマル共和政時代に製作されたドイツ映画である。

製作時から100年後のディストピア未来都市を描いたこの映画は、

以降多数のSF作品に多大な影響を与え、世界初のSF映画とされる

『月世界旅行』が示した「映画におけるサイエンス・フィクション」

の可能性を飛躍的に向上させたSF映画黎明期の傑作とされている。

フォレスト・J・アッカーマンは本作をSF映画に必要な要素が

全てちりばめられており「SF映画の原点にして頂点」と評価している。

また、前年の1925年に製作された『戦艦ポチョムキン』と並んで、

当時の資本主義と共産主義の対立を描いた作品でもある。

・・・WIKIPEDIA

そこには現代社会のメタファー(隠喩・暗喩)が描かれ

ている。

映画の中の ”メトロポリス”はこのような大きなタワー

でペントハウスのスイートルームのような最上階の部屋

に人が集まるんだよ。

映画は全ての現代都市に共通する緊張関係を象徴している。

裕福なエリートと貧しい民衆の緊張関係だ。

現在世界中の都市で大規模なデモが続けて起きている。

香港、チリのサンチャゴ、レバノンのベイルートなど

でね。

これらの出来事には似た性質がある。

エリートたちは塔の中に居て、一見、支配的な立場に

居る ように見える。

その下にある広場では民衆が指導者のいない

NWを作っ ている。

それは革命だ。

米国人の多くは日本の重要性を見過ごしています。

ですから、日米関係の重要性を気付かせる必要がある。

もしかすると日本人も自分達のことを過小評価して

いるのかもしれません。

昨日、誰かが 日本 のことを 「小さな開放経済だ」 と

表現しました。

私は「小さい?」と聞き返した。

英国経済の2倍だぞと。

とても面白い現象です。

日本人が自分達のことを評価していないかも知れま

せんね。

アダム・スミスは「国富論」において「定常状態」と

言うものがあると述べました。

日本では『諸国民の富の性質と諸原因についての一研究』]や

『諸国民の富の本質と原因に関する研究』などと訳される。WIKIPEDIAから

18世紀に、彼は中国のことをイメージしてそう述べた。

「中国は嘗て成長していたはずだが今はそれが止まっ

ているようだ。」 これが 「定常状態」 だと言ったのです。

これは政策と、社会的、政治的、経済的な要素の組み

合わせに起因していると彼は主張しました。

ところが中国の官僚、公務員たちはこの定常状態に満足

していて、エリートは大衆の貧困などを問題とは見なして

いなかった。

これがスミスの定常状態についての考え方です。

1990年代以降に戻って考えましょう。

第二次世界大戦後、世界一ダイナミックだった

日本経済 が定常状態に入ったように見えます。

成長が止まり、デフレの危機に見舞われ、

政策立案者が 伝統的な対策が機能していないことに

絶望し始めた。

さらに平均寿命の長さや、出生率の低さと言う

人口問 題が世界で最も急速に進む高齢化社会を

生み出しました。

その結果、成長とインフレへの期待が崩壊する

という 心理的な変化が起きた。

社会の平均年齢が上がりすぎると、

壮年期の人間に似た 心理状態になるかも知れない。

最高の時期は過去のもので、

サッカーの代表になること も、

テニスの選手権で優勝することもないとね。

「全盛期は去った」

これが日本の心理についての一つの捉え方です。

定常状態とは、即ち心理状態、

それ故、変えるのは 難しい。

経済学者は

「インフレへの期待はインフレを発表して

スィッチを押すだけで変えられる」と

インフレの目標は 2%、これを信頼できる形で説明し、

皆に信じて貰えれば インフレになるのだと~

でもそうはいきません。

心理的な期待は根深いもので

歴史や経験に根差しています。

技術系の官僚がスイッチを押すだけで、

記者会見の発表 だけで変えられる

ようなことではありません。

他の国々も気を付けたほうがいい。

何故なら日本に続いて人口動態の変化、

高齢化、人口の 縮小の道を歩んでいるからです。

ドイツにも同じ傾向が既に見られますが、

まだ日本の 経験から十分に学べていないと思います。

中国は同じ道を歩んでいない振りをしていますが、

同じです。一人っ子政策により、

高速で高齢化社会に 突き進んでいます。

中国が定常状態に入ると、

一人当たりの収入レベルは

日本よりもずっと低くなるでしょう。

「国家を動かす力とは何か」

トルストイの「戦争と平和」の問いかけですが、

答えは それなのかもしれません。

WIKIPEDIAから

つまり、国家の心理を真に変える唯一のものは、

戦争 のような非常に大きな危機や自然災害なのでしょう。

あまり励みになる認識ではないですが、

何らかの災害 無くして、

定常状態に入った集団の心理は変えられない

のかもしれません。

これは、歴史から学べる教訓のように思います。

★

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[思考紀行] カテゴリの最新記事

-

一人当たり可処分所得から故鈴村博士を思… Aug 29, 2023

-

情報の拡散:ウクライナを守るため兵役に… May 27, 2022

-

「人類の造られた歴史」を学んでいない世… May 23, 2022

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.