2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年02月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

★ 白石典之 『チンギス・カン “蒼き狼”の実像』 中公新書(新刊)

日本のモンゴル史研究の状況について、ある人は某誌でこう述べていた。総論 杉山正明 各論 その他研究者実に言い得て妙。失礼ながら、大笑いさせていただいた覚えがあります。それくらい、杉山正明氏の一連の著作がブイブイ言わせている世界。そこに、チンギス・カン研究に考古学からアプローチするという、たいへん意欲的な新書が、このたび中公新書から上梓されています。モンゴル、帝国、軍事…このような問題系に興味のある方は、ぜひご覧いただきたい。本書を簡単に要約しておきましょう。● 「カン」(国王・部族長)と「ハーン」(唯一無二の君主)はまるで違う● モンゴル族の古郷は、モンゴル東部・ソ連・中国の国境が接する 森林と牧草が交錯する地帯冬場には、-50度にもなる、極寒の地で放牧という生計を立てていたモンゴル族。10世紀後半、気候寒冷化で南下を始める。このときモンゴル族は、契丹勢力に阻まれてしまい、モンゴル高原におけるトルコ系遊牧勢力(突厥やウイグル)の衰退に乗じて、モンゴル西部に進出していったという。このモンゴルの戦国時代を統一したのは、12世紀初頭、「カムク・モンゴル」国を創設した、チンギス・カンの曾祖父にあたる人物。チンギス・カンは、父を失いながらも、あるときは他人に臣下の礼をとり、あるときは金とむすびながら、機転と武勇で、1206年、ウイグル以来のモンゴル高原の統一を達成。クリルタイにおいて、「大(イエケ)モンゴル国(ウルス)」の初代君主に推戴される。チンギス「ハン」のハーン(カガン:可汗)は、4世紀末後半に出現した呼び名(鮮卑まで遡るかも知れないという)であるが、チンギス・カンの死後、尊称として付けられたものらしい。● 西域侵攻しないと繁栄できないよう配慮された、子供達への所領地の分配● 草原に出現した巨大な鉄製武器工場チンギス・カンは、統治にも冴えをみせているという。「千戸制」は、遊牧民の氏族・部族集団を解体して、有効な軍事組織に再編させるものであった。また弟たちには、東部の牧草地をあたえ、息子ジョチ・チャガタイ・ウゲデイ(オゴタイ)たちには、西部のシルクロードの幹線道に沿って新領地をあたえたという。また、軍事的優越を手にするため、鉄鉱山の支配をとりわけ重視した。騎馬集団における1ヶ月の旅程、ほぼ600キロごとに、巨大な兵站集積基地を建設。かの有名な「交易使節団惨殺事件」をきっかけにして始まったチンギス・カンのホラズム遠征も、準備万端の上で開戦していたという。モンゴル高原のアウラガでは、1300キロも南にある山東省の鉄山で採取された鉄を「延べ棒」にしてわざわざ運びこみ、武器を作っていたことが分かる、武器製造所遺跡が発掘されているというから驚きではないか。● 即位後も、遊牧民と同様、移動生活をおくり、羊肉を茹でた汁に、米・うどん・ 野菜を入れ、岩塩で味付けたものを食べたと推測されるチンギス・カン● モンゴル帝国に大きな禍根を残すことになった、チンギス・カンの息子、 トルイとウゲテイの継承者争い 遊牧民は、夏は風通しの良い水場付近、冬は風の弱い山の中腹で薪や建材がえられる森林のソバに暮らす生活をおくる。チンギスの直轄遊牧地は、夏営地と冬営地の距離だけで、現代の平均的移動距離の8倍にあたる200キロに及んでいた。その広さは、岩手県よりも広い。チンギス・カンの宮廷「大オルド」は、後宮兼生産基地であって、かれの后たちも、織物・手工業・農業の管理に従事していたという。そのチンギス・カン時代の宮廷は、17m四方のテントという、意外にもたいへん質素な宮廷であった。落馬によって死んだチンギス・カンの墓所は今も不明であるが、それは棺の他には埋葬品も乏しく、また牧草地を掘り返すことを好まない、遊牧民の埋葬習慣によるものらしい。● チンギス・カン崇拝と神格化は、正統性が揺らいだフビライ時代から開始● チンギス・カンの子孫でないと国家の君主になれない「チンギス統原理」 が支配したモンゴル高原● 大清帝国は、「大モンゴル国」の正統後継者2代目ウゲテイは、父をこえるべく、「ハーン」位につき、金国打倒を果たした。また、モンゴル東部から、古来から遊牧王朝の中心地で末子トルイの領地だった、オルホン河畔にあるカラコルムに、帝国の本拠地を置いた。カラコルムは、中国風都市、イスラム風離宮などが建ち並ぶ壮麗な都市であったという。トルイの孫、モンケとフビライ(第五代君主)は、ウゲテイ家からハーン位を奪還、大元皇帝位とともに「大モンゴル国」宗主に就任するものの、元々ウゲテイ家が正嫡とされていたため、ウゲテイの孫ハイドゥの叛乱、フビライ弟アリク・ブケの叛乱など、正統性の確保に非常に苦しむことになった。第14代君主トゴン・テムルの時、元の中国支配は終わる(1368年)ものの、モンゴル高原を引き続き支配する(北元)。第16代君主トグス・テムルのとき、アリク・ブケ家の子孫に殺され、北元は滅亡(1388年)したものの、フビライ家の王統が途絶えただけにすぎず、引き続きチンギス・カンの「黄金の血統」を引き継ぐものが支配し続けたという。元朝から伝わる「伝国の玉璽」は、満州族ホンタイジに引き渡された。清朝は、モンゴル東部からオルドスに移った、チンギス・カンの霊廟、「エジン・ホロー」を保護していたという。日中戦争期には、国民党・日本軍・共産党が、「エジン・ホロー」の奪いあいをしたというから面白い。なによりも、考古学、文化人類学の知見にもとづき、遊牧民の生活がよく分かる概説書になっているのがすばらしい。モンゴル族にとっては、目を閉じない魚は、自分たちの様子を観察するために派遣された「神の使い」として捉えられていたらしい。また馬乳酒は、たいへん栄養価が高く、度数も低いので、子供に呑ませるだけではなく、夏場には馬乳酒だけ何リットルもの飲んで暮らす人もいるという。契丹や金も、「万里の長城」を築城していたこと。古代鮮卑族からモンゴルまで続く風習の一つに「伸展葬」(体を伸ばして埋葬)というものがあるという。西域の風習が「屈葬」であることと考えあわせると、日本の埋葬風習の由来などが窺えてたいへん興味深い。ハーンの住まいが、ゲルから、恒常的テント、石造りの建物への移行していく様は、モンゴル族の頽廃を表しているかのようで、なにやらちょっぴり悲しかった。他にも、「陶器の破片」「骨」や花粉の分析、万安宮の発掘、史料で最初に確認できるチンギス・カンの事績、「ウルジャ川の戦い」の戦勝記念碑の発掘…途方もない考古学努力の数々には驚く他はありません。社会主義時代は、チンギス・カンは略奪者・破壊者扱いされ、チンギス・カン研究者は、次々と「反革命」「日本のスパイ」の罪名で粛正されていたという。近年、社会主義体制の崩壊によって制約がゆるみ、チンギス・カンが英雄として復権するとともに、モンゴル高原の本格的な遺跡調査は、今まさに開始されているのだそうです。やっと本格的に始まった、チンギス・カン研究。その<ルネサンス>に貢献する筆者の精力的な仕事ぶりには、感嘆させられてしまうことでしょう。やや不満をいえば、もう少し筆者による、考古学の知見を用いた、「新しいモンゴル帝国像」があれば良かったかな、と思わないこともない。全体の見通しが悪く、それでモンゴル帝国って何?という不満もあるのですが、まあ調査が始まったばかりということなのでしょう。筆者によれば、チンギス・カンの墓所発見も間近、ということですし、見逃すことはできません。一読すべき概説書になっているといえるでしょう。お試しあれ。評価 ★★★☆価格: ¥798 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸 ジノン・イルテリシュのジノンって、フビライの名代としてモンゴル高原に 派遣された「晋王(ジンオン)」の転訛らしい。 ↑ 「へー」と思った方はクリックを

Feb 25, 2006

コメント(0)

-

★ 清水美和 『中国が「反日」を捨てる日』 講談社+α新書(新刊)

いかにウソまみれの中国論がインターネットに溢れ、メディア・リテラシーなどをうんぬんする資格のない、どうしようもないレベルなのか。それは、ネットに通行する日中記者交換協定なるものがまったくのデタラメでありながら、中国人にとっての「田中メモランダム」がごとく、あたかも実在するかのように熱心に議論されている惨状(下記の含む日記・注目エントリーを参照)がそれを表しているといえるでしょう。高度情報化社会の頂点。世界も羨むはずの豊かな現代日本。そこに現出する、都合のいいものしか読まない、信じたいものしか信じない、悲惨な知的衰弱と思考停止ぶり。そんな惨状を憂えてのことか、こんな風潮に喧嘩を売るかのような、頼もしい新書が現れた。待望久しい、清水美和氏の新刊である。今話題の日中の外交問題と、中国共産党の内部動向についてのルポルタージュ。これが面白くないはずがない。「政冷経熱」などといわれるが、日中はもはや政治的に「国交断絶状態」にあるといっても過言ではないらしい。実は、2005年10月の小泉靖国参拝は、胡錦濤政権が2003年に非公式ながら示した「靖国参拝」容認の条件をほとんど満たしていた。ところが、もはや中国側状況が大激変をとげてしまったのだという。外交巧者のはずの中国は、なぜかくも硬化せざるをえないのか。その理由は、2点ある。ひとつは、環境の激変。それは、中国の外交戦略の転換と密接な関わりがある。1980年代初頭、「反覇権外交」の時代までは、中国には「ソ連社会帝国主義」という仮想敵国が存在していた。日本を準同盟国とみなして軍事費の拡大をもとめたのは、そのためであった。ところが、1982年以降、中国外交は「全方位外交」に切りかわる。同時に、教科書問題、靖国神社参拝問題が前景化してくるようになりはじめる。ここに、日米安保再定義にともなう「台湾問題」に対する日米への不信、天安門事件を契機とする西側諸国の経済制裁に対峙して体制を引き締めるための「愛国主義教育」の強化が加わる。近年では、日本の没落と、中国人の自信回復によって、著しい。もうひとつは、胡錦濤政権の「対日新思考」のメッセージを黙殺し続け、あろうことか、対日協調派・胡錦濤政権首脳のメンツをつぶしまくり、江沢民前国家主席と軍強硬派、そして大衆的民族主義をあおるメディアの台頭を招いた小泉首相本人にあるという。その尻ぬぐいとして生まれる、「中国は日本を封じ込めようとしている」などの対中強硬派の言説は、まさしく責任転嫁としかいいようがない。いかに、日本のブザマな外交によって、中国の対外強硬派が勢いづき、中国の対日協調派が追い詰められていったのか。胡錦濤政権の内情と、日中の行き違いの様子が、丁寧に追跡されていてたいへんすばらしい。もともと、2003年に発足した胡錦濤政権は、江沢民政権と違い、歴史問題を持ち出していない。むしろ、江沢民時代との差を打ち出すため、馬立誠・時殷弘たちの新思考提言を受けて、批判にさらされながらも「日本の大国化」歓迎と常任理事国入りさえ容認していた。国内の反発もあるので、軽はずみな発言こそしないものの、むしろ序列2位の呉邦国全人代委員長の派遣など、日本側が戸惑うほど積極的な改善に動いていたという。それなのに小泉と外交当局は、「中国側は私の考えを理解してくれている」など、軽はずみな発言と判断に終始して、中国側のメンツをぶち壊す。2003年12月、西安・西北大学の反日暴動は、対日協調路線にトドメをさした。建国以後初めての、「反日」を掲げた大暴動。胡錦濤政権の苦境は、反日暴動を詳しく報道もできないし、責任者を処罰することもできないことに集中的に反映されているという。日中両外交当局が協力して、なんとか日本人留学生の責任に矮小化させることに成功したものの、中国人の反日ナショナリズムは、2004年7月のアジア・カップ暴動の勃発であからさまにされる。とはいえ反日ナショナリズムは、「感情の記憶」でも、「愛国主義教育」のためではない。むろん、直接的に政府を批判できないためという理由が大きい。しかしあくまでも、民衆の権利意識、大衆紙の登場、ネット言論の活発化といった、いかに歪んだ形であるとはいえ、「民意」の発露だという。1999年、NATOによる在ユーゴスラビア中国大使館誤爆事件以降、義和団のような極端な排外主義をともなう大衆的民族主義は、政策や法律の適用を恒常的に捻じ曲げさせているらしい。「愛国賊」たちの牙城は、大学キャンパスとインターネット。かつて大学生は、中国ではエリートだった。ところが、今では急激な大学生の増加によって、それに見あうだけの職場を提供できていない。将来の不安を抱える若者たちの鬱屈した不満は、インターネットの言論統制によっていっそう加速、かつイビツなものになってゆく。こうした「民意」を利用したい、強硬派。もともと後継者したくないのに譲らざるをえなかった江沢民の権力維持への不安。この3者の野合は、中国共産党に「2つの司令部」を生む遠因となり、胡錦濤肝いりの「平和的台頭論」を葬り、対日外交を翻弄させているのだという。もはや、インターネット世論を中国共産党は無視できない。2005年4月、「反日デモ」分析は白眉に近い。2005年3月「(日本が)強硬なら強硬に」の対日政策変更が採択されてしまう。ここに、国連常任理事国入り反対のための署名運動という、共産党お得意の「民意の発動」が決定された。ところが、「デモ」までは、政権首脳は予期していなかったらしい。北京・上海の反日「自発的」デモの暴発に、採択されたばかりの対日政策のハザマで、右往左往する政権首脳たち。胡錦濤は「跳ね上がり」たちにの激怒。「黒幕」がいる!。4月下旬頃から、いっせいに行われた反日言論の大弾圧に、またしても、小泉純一郎の挑発。5月、呉儀副首相ドタキャンとは、中国共産党の激しい党内抗争だけが原因ではない。もはや、中国の政治指導者は、「対日協調」という火中の栗を拾うことができない象徴に他ならない。江沢民などの上海グループは、薄氷の勝利をおさめ、6月初旬、強硬路線が高らかに謳われてしまう。これと軌を一にするがごとき、日本側のナショナリズムの台頭。いい加減、双方のナショナリズムを刺激して強硬論を助けるだけのゲームを終わらせろ!! 本書は「理性的」な協調派との提携をよびかけて締めくくられる。なによりも、「反日」が中国の国策ではないことをきっちりと書いているのがすばらしい。あたりまえだが、もし国策ならば、反日を報道規制する必要はどこにもないのである。反日を掲げた大衆示威行動が見られるのは、政権上層部が分裂しているときである、という見識もなかなか鋭い。デモで掲げられた「現代の李鴻章」なるスローガン。「放眼長遠、疇謀大局」などの正式スローガンが、公式報道でどのように言い換えられているか。中国政治の裏事情を探るため、公式論評をつなぎ合わせて復元させてゆく手法は、かなり手馴れていてお見事のひとこと。親日的な沿海部と違い、いまだに反日感情が根強い内陸部。そこで、「日中の架け橋」になるということが、どれくらい悲壮な決意を必要とするものなのか。西安で行われた日本語弁論大会の報告には、涙がこぼれてしまう。全体として中国政治の底流について、バランスのとれた好著になっているといえるでしょう。ただ、若干、疑問の点があるのは確か。中国にとって日本は脅威ではないが、日本にとって中国は脅威に感じてしまう。ナショナリズムの高揚をさけるべきなのは、中国よりも日本である非対称性について、もうすこしはっきりと突っこんでおいた方が良かったのではないか。王毅駐日大使の言明、「長い目で見れば、中国の発展は日本に対し脅威にならなく、日本も中国の脅威ではない」の後段は、文字通り受け止めなければならない。アジアにおける力の実態は、中国とアメリカであって、日本ではない。中国は、すでに1970年代から、日本をグレートゲームのプレーヤーとして勘定に入れていない。それは、「大三角」(アメリカ、ソ連、中国)と小三角(中国、ソ連、日本)という用語にも現れている。中国ナショナリズムは、どんなに歪んでいても力の裏づけがあるのに対して、日本ナショナリズムは裏づけがない。所詮、アメリカの威を借りるキツネであって、梯子を外されることに、極端に怯え慌ててしまう。考えてもみよう。没落する日本。日が昇る中国。もし、両者が徹底的に対立する事態にいたり、どちらも道義的にみて大した違いがないとなれば、世界はどちらを選択するだろうか。『ニューヨーク・タイムズ』の論調をめぐるヒステリックなネット世論は、「反日ネットワーク」なる用語でどんなに心を沈静化させようと努力しても、国際政治の現実が揺るぎもしないことへのある種、トラウマにみえないことはない。むしろ本書は、ついででもあるんだし、なにやら中国とタメを張ってアジア外交をやれるような錯覚をしている連中に、対等じゃないんだよ、とキッパリいってあげた方が、どれほどタメになるだろうか。とはいえ、とても面白かった。ぜひお勧めしたい、素晴らしい作品である。評価 ★★★☆価格: ¥920(税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 21, 2006

コメント(20)

-

★ 佐伯有清 『邪馬台国論争』 岩波新書(新刊)

秋篠宮紀子様がご懐妊。雅子様の家族計画の噂などチラホラする、なにかと天皇家が騒がしい今日この頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。お腹の中にいる子供の性別は、かなり先まで分かりません。出産予定日は9月。女系容認派も反対派も、戦闘再開まで、かなり時間もあることです。ここはひととき、古代ヤマト王権の源流、卑弥呼の邪馬台国をめぐる、激しい歴史論争バトルでも、ゆっくりと楽しんではいかがでしょうか。内容をまとめておきましょう。● 江戸時代は、「熊襲の女酋」扱いされていた卑弥呼● 邪馬台国論争上、決定的な役割を果たした一人、久米邦武邪馬台の考証時代は既に通過したり、今は其の地を探験すべき時期に移れり(久米邦武)20世紀初頭までは、邪馬台国九州説が有力だったらしい。「神道は祭天の古俗」を唱え、新嘗祭などがシナ伝来であることを主張して、帝大を追われた、久米邦武。彼は、九州説に立ちながらも、考古学的調査を提唱し、現代の考古学研究の道筋をひらく。この提起を受けて、1910年、古谷清は熊本県江田古墳を卑弥呼の墓に比定して、古墳と卑弥呼を最初に結びつけた研究者になる。邪馬台国九州説は東大、畿内説は京大、という印象があるが、内藤湖南と交流のあった黒板勝美など、東大出身の歴史家でも畿内説の人は少なからずいたらしい。● 新井白石以来、二百年ぶりに「卑弥呼旧説引き戻し」をおこなった内藤湖南 ● 「卑弥呼熊襲説」を批判して、邪馬台国「北九州」説を唱えた白鳥庫吉小生の卑弥呼神功旧説引き戻し論はその後益益いろいろの証拠により舎人親王が三国志ならびに晋の起居注を閲覧せることたしかに相成り申候(内藤湖南)内藤湖南は、旧来の邪馬台国畿内説、卑弥呼=神功皇后を唱えたのではなかった。かれは、「官名」「国名」「地名」からアプローチして、垂仁天皇の皇女、倭姫命を卑弥呼に擬した。また、「晋の起居注」が『日本書紀』の細注で使われているのは、後代の「書き加え」とした旧説を批判した。日本書紀を総裁した舎人親王は、神功皇后が卑弥呼と信じ、初めから起居注を付けていたという。このとき、『冊符元亀』『太平御覧』『通典』などの類書に目配せしつつ、魏志倭人伝の「本文の選択」をおこない、宋元版本『三国志』で字句を修正する作業をおこなったことには驚かされます。このとき、満鉄東京本社/満鮮歴史地理調査課研究員、稲葉岩吉などの協力をえて、修正することができたらしい。内藤の提起と同年の1910年。白鳥庫吉は、邪馬台国北九州説をとなえ、大隅・薩摩・日向に擬していた旧来の「熊襲」説から、邪馬台国議論を解放する。稲葉は、この両者をとりもっていた、というから面白い。● 湖南以後、考古学の分野で急速に台頭する邪馬台国畿内説むろん、邪馬台国九州論者は、東大出身者を中心として、内藤湖南に猛反撃を試みた。ただ、湖南に反駁した橋本増吉・藤井甚太郎たちは、故郷九州を思う一途な郷土愛にもとづく部分が多かったらしい。そんな中でも、1910~1920年代には、日本海「山陰」旅程説を主張した山田孝雄、「投馬国=鞆津」に比定する志田不動麿など、邪馬台国畿内説をとなえる新しい研究が、「考古学雑誌」などを中心として続々とあらわれた。内藤湖南は、意を強くしながらも、それらの研究を取り入れ、何カ所か自説を修正していったという。古墳から出土した古鏡に対して、銘文と型式学の研究をおこないながら、夭折してしまった富岡謙蔵。湖南の愛弟子・梅原末治は、この富岡の古鏡研究をひきつぎ、前方後円墳を卑弥呼にむすびつけて、邪馬台国畿内説をとなえたという。● 箸墓古墳を卑弥呼の墓に比定して、今も影響を残した笠井新也● 「伝世鏡論」と「同范鏡論」で、古代王権論を展開した小林行雄内藤湖南に兄事した黒板勝美の好意で、梅原末治の畿内説が『史学雑誌』をかざるに及び、邪馬台国論争は『考古学雑誌』から『史学雑誌』に舞台を移しすことになった。ここに、苛烈な「橋本-梅原論争」が展開されるものの、中断してしまう。一方、笠井新也は、1924年、卑弥呼を崇神朝の女傑「倭迹迹日百襲姫命(やまとととびももそひめのみこと)」に比定するとともに、箸墓古墳を卑弥呼の墓とした。戦後の研究では、小林行雄が名高い。彼は、神を祭るため何世代も使われた(伝世)漢代鏡が、魏晋代鏡が渡来すると「一緒に首長墓に埋葬」されるが、それと符節をあわせるかのように大古墳造営が始まったことに着目。首長権力の宗教的権威から世襲的権威への転換と捉えた。また「同范鏡」恩賜によって、地方首長が県主的存在に転換したことを主張した。● 末松保和以降、マルクス主義歴史学の流入と井上光貞・上田正昭論争● 森浩一による徹底した小林行雄批判と「倭国論」の出現1930年、『太平御覧』において、魏志倭人伝「投馬国」が「於投馬国」になっていることを発見。「於投馬国=出雲」説を主張した末松保和は、被支配階級・生産技術・財産所有権といった視角から、古代社会の構造究明を試みた最初の人物でもあった。この視角は、戦後、マルクス主義歴史学に引きつがれ、井上光貞と上田正昭は、卑弥呼の時代をめぐって、「原始的民主制」か、「総体的奴隷制」か、論争することになったという。1960年代になると、森浩一は、定説的な位置を占めつつあった小林行雄「伝世鏡」を徹底的に批判。漢代鏡の磨滅は、湯冷え。中国にも、「伝世鏡」の慣習があり、漢代鏡が魏晋鏡と一緒になって渡来した可能性もあるのではないか。また「三角縁神獣鏡」は、大陸に出土例がない上に材質・デザインとも粗悪なので、魏鏡ではなく帰化人集団による「倣製鏡」ではないか、と小林説を徹底的に批判した。今に続く「三角縁神獣鏡」論争の始まりであるという。また西嶋定生は、「倭国論」をとなえた。卑弥呼の時代の前、1世紀にはすでに中央集権的な「倭国連合」が形成されていて、卑弥呼の支配領域は邪馬台国ではなく「倭国」である、とのこと。今現在、「三角縁神獣鏡」は卑弥呼・壱与の特注鏡、を始めとして、さまざまな説がさまざまな学者によってのべられているようです。なによりも、歴史学者の裏話が、ふんだんに楽しめて、たいへん面白い。九州男児、橋本増吉は、直情径行さの反面、32歳で先立たれた一人娘に声が似た、美空ひばりの大ファンだったという。彼女のコンサートに出かけるだけでなく、年賀状をやりとりする仲であったらしい。また笠井新也は、長女に「卑弥子」、長男に「倭人」と名前をつけたという。こんなお父さんだけは、子供として持ちたくない(笑)。小林行雄は、森浩一を引きながら自説を批判した井上光貞を相手に、反論ではなく訴訟沙汰まで引きおこしたという。両者の仲介をおこなった周囲の人たちの気苦労が忍ばれて、たいへん興味深い。とくに、筆者自身、邪馬台国畿内説に200年ぶりに生気をふきこんだ、内藤湖南を敬愛する御仁。本書をささやかな「内藤湖南外伝」と自負するだけあって、内藤湖南を中心とした交流関係が濃密に復元されています。たんなる、邪馬台国論争史に終わっていないところが、これまた素晴らしい。ところで、執筆者名をみて「あれ?」と思った方はおられないでしょうか。そう。実は、佐伯有清氏は、昨年7月19日、逝去されてしまっているのです。享年80。後書きの日付は、2004年12月。ほとんど、最終校正段階だったようだ。本書をみること叶わず、天へ召されていった筆者。編集部が別の先生に頼んで校正をしてもらい、出版する運びになった、いわば遺稿。論争史は、「歴史学の華」。おまけに、名を残した学者の最後の渾身の作品。ぜひ、御覧になってみてはいかがでしょうか。評価 ★★★☆価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 17, 2006

コメント(1)

-

★ 東浩紀・大澤真幸 『自由を考える―9・11以降の現代思想』NHKブックス 2003年5月

「9・11」以降、人と権力は、根本的にその性格を変えているのではないか?本日、ご紹介するのは、現場から理論を鍛えなおすことを謳い、「自由」そのもののをターゲットに、「9・11」以後の社会の変容について論じた、魅力的な対談集です。自由、そして権力について考えたい方は、ぜひご覧ください。………え? 古いぞって?。参ったね。ちょっと前に、『宮台真司解体新書』のレビューを書いた所、遊鬱さんからそんなもの既出よ、お~っほっほっほっほっ、とお叱りを受けてしまいました。まことに、返す言葉もありません。というのも、この本も読んでいたからです。ダメですねー。ただ、前のが「論壇プロレス」なら、こちらは「思想のガチンコレスリング」。理論をめぐる対談集のおもむき。むしろ、こちらの方が、有用度が高いともいえるでしょう。内容は3章立ての対談集第1章は、「権力はどこへ向かうのか」第2章は、「身体になにが起きたのか」第3章は、「社会はなにを失ったのか」第1章では、「第三の審級」「大文字の他者」の衰退という観点を共有する、両者の丁々発止のやりとりが面白い。人を恣意的に殺すものであった前近代権力に対して、はじめて人を「生かす権力」として、人口を固有の問題として前景化させた「近代的権力」。この「生権力」は、「規律訓練型権力」と結びつけて考えられていたが、実は違うのではないか。規律訓練型社会から環境管理型社会への転換は、「生権力の肥大化」ではないか。人を動かすパワーを、法・規範・市場・環境(アーキテクチャー)に分類するなら、権力が「環境」の形を借りて、徹底的に無意味で「考えても仕方がないもの」として浸透し始めているのではないか。それは、理由もなく捕まえられた後で、「捕まえられたことに対する人間的な理由を考えよ!」と自己の罪状を告白させられたスターリニズム的権力を、よりいっそう卑俗化させたものではないのか。今、社会は、自らの「動物性」(環境)を否認するため、「人間的な物語」を求めさせる事態を出現させているのではないか。もはや、「セキュリティの肥大化」「住基ネット」「監視カメラ」などの「過剰さ」に、まともな理由など存在してしない。権力はすでに刷新されてしまった。ここで、「過剰さ」を古典的な権力概念から批判することは、むしろ真の脅威の「飼い慣らし」にすぎない。あらゆることが透明化され、官民一体となって、いつ、誰が、何をしたのか、その責任が追及できる社会が生まれようとしている。この新しいスターリニズム的「記名化」の権力とは、「客観的な主体化」というブキミな事態を生むだけではない。固有性と単独性(偶有性)―――私としての同一的=固有な主体と、それに寄りそい支えている、私が他人であったかもしれない、可能であるが必然ではない、そんな確率的な交換可能性―――の内、 単独性(偶有性) ―――それはジョルジュ・アガンベンが明らかにしようとした、主体性・固有性の剥奪された悲惨な生、ムーゼルマン(剥き出しの生)がそれでも持っていた「もう一つの主体性」―――を奪い、逆用するものではないのか。第2章では、「シュミラクル」と「データベース=情報管理」の2層構造をとなえる東浩紀の理論が検討の俎上にのぼる。ここでも、ジョルジュ・アガンベンが参照されている。 「ゾーエー(生物的身体:オイコスへ排除されるべきもの)―レイバー―動物化(剥き出しの生)―データベース」と「ビオス(政治的身体:ポリスにおいて主題化されるべきもの)―アクション―ヴァーチャル化(象徴界的ネットワーク)―多様性演出(シュミラクル)」。この2つを接合させ、コントロールする<生権力>。前者による後者の包摂をとなえるアガンベン、後者から前者の原身体性への回帰をとく大澤。ここで東はあらためて提起する。<前者のセキュリティ化、後者のスペクタル化>によって、両者のラジカルな「乖離」が進んでいるのではないか。「酒鬼薔薇聖斗」「リストカット」とは、「剥き出しの身体」と「機械的なコミュニケーション」、どこにも「人間がいない」中で、この2つの乖離を短絡させようとして失敗した試みではないのか、と。大澤も、人間的コミュニケーションの極限には言語さえいらない、間身体的な感応、動物的なるものが出現するのではないか、と東の提起を拾う。「乖離」と「短絡」は、なぜ今、急速に見られるのか。ここで大澤は、「第三の審級」の後退=「私の不在」を、「痛みの実存」を「実存の痛み」に転換させて埋めようとするためではないか、と提起する。怪物化する情報技術は、一方で、自由といえば自由(シュミラクル)、他方で、管理といえば管理(データベース)の、分裂した社会像を生みおとす。この2つをつなぐ補助線がみえない。「何かヤバいのではないか?」と思っても、これを告げる有効な言葉がない。「技術的に危ない」ことを述べたくても、有効な選択が何か提起できない。あまりにも技術依存が進んでしまい、技術者が価値中立的な提言をおこない、市民が合理的な議論をおこなうシステムそのものが失効してしまっている。「科学的な知」「真理」―――第三の審級のひとつ―――が分裂して、その権威が失効する中で、いかなる「自由」が構想可能であるのか。2名の悩みはつきない。第3章では、あらかじめ特定できない、なにが強制的に排除されたか分からないけど確実に排除されてしまう、環境管理社会における自由について議論される。全面的な固有名化=個人認証の拡大。人間的自由は最大限保証されながらも、フィルタリング・個人認証によって、「動物的」なまま管理する社会の出現をどう捉えるべきなのか。もはや批判は、人間的レベルではなく、動物的レベルでなされなければならない。何を欲望しているかを伝えてくれる「フィルタリング」などの情報技術や「ブロザック(他者の承認の欲望を満たす抗鬱剤)」などは、機械や薬物であるが、人間の人間たるゆえんを代行してしまう。このとき、奪われてしまうものは何なのか。「記述主義的還元」では還元できない、固有名のもつ「余剰」なのか(大澤)。それとも、「固有名」と「確定記述」の区切りが出現するために必要な「誤配可能性」(東)なのか。コミュニケーションの中に宿る、「余剰」「誤配可能性」を減らす情報技術の進化は、神の超越性を支えた誤配の消滅、誤配・偶然に耐えられない社会の出現を意味しているのではないか。フーコー的主体は、ビッグ・ブラザー型の全体主義的権力、「見られていること」を引きうけることによって出現した。その無根拠性にたえられないものは、パノプティコンから消えることを「見えなくなること」を望んでいた。ところが環境管理型社会では、「人間であること」の無根拠さから逃避するには、確定記述・データベースを積みあげることによっても可能になる。つまり「見られていることの不安」ではなく、『見られていないかもしれない不安』があるのではないか。批判よりも権力の現実が先行している中で、権力より前衛に立つには、どうすればいいか。大澤は語る。動物的生にまで貶められ、すでに人間的には死んだ存在でありながら、その死をこえて生き残る―――権力に取りこまれる際、その手がかりとなるポジティブなものがなにもないがゆえに、排除するしかない―――「ホモ・サケル」がもつ反転のメカニズムの解明こそ、環境管理型権力の支配を超える可能性が胚胎しているのではないか。否。動物化と環境管理型権力は、資本主義の必然ではないか。今、「自由」とは何なのか。この書に示された4つの答えは、我々の行く末の困難さを示してあまりあります。面白いのは、大澤が俄然、この3章では元気になっていることでしょうか(笑)。マルクスの提起した「疎外」「物象化」と同様の、今の時代を鋭く切りとることができる、「新しい概念」を提起できないことに苦悩する2名の対談。どこまでも刺激的でたいへん面白い。論点は、他にも多岐に及んでいます。カフカ「掟の門」は、古典的権力・シニシズムのメタファーか(東)。それとも、現代的権力のメタファーにも使えるものなのか(大澤)。「掟の門」「匿名の自由」を<無意識>と捉えるか否かは、最大の争点といえるでしょう。他にも、「多重人格」現象と環境管理社会の同時代性と共通性の指摘。また、「第三の審級がどの身体レベルで機能しているのか」によって人類社会を3つ―――「抑圧身体(冷たい社会)」「集権身体(王権社会)」「抽象身体(資本主義社会)」―――にわける大澤社会学の紹介。もはや動物化する社会では、アディクション(依存)を批判することはできない。哲学は、ゾーエーをビオス化させ、動物が人間にさせた後の社会を論じていたからこそ、ゾーエーをゾーエーとして直接管理する時代の到来に対応できず、心理学にその場をゆずってしまったのではないか ……… つねに弁証法的に自己矛盾させて否定神学的な議論を展開したい大澤真幸と、それに批判的な東浩紀の対話は、なかなか読みごたえがあって面白い。ただ、対談集だけあって、微妙にずれていないか、と思われる部分も散見しているのはたしかです。この辺、「論壇プロレス」だけでお釣りがくる『波状言論S改』と違い、やや微妙かも知れません。とくに、カオス理論と環境管理型権力の同型性という議論は、あまりピンと来ません。ハイデガーにおける、人間と動物と石の区別。「世界が貧しい」=動物という区別は、あまりにもおさまりが悪いことは確かでしょう。しかし、動物が、どうしてカオス―――個々の分子のランダムな動きが、法則に従ったものとして捉えるとき出てくる、非常に複雑だけど美しい秩序ある状態を可能にする―――として位置づけられ、人間(秩序)と石(混沌)の間にあるもの、となるんでしょう? 東浩紀の提唱する2層構造論と、どう接合するのか。何度読んでもさっぱり分からなかった。「マルチチュード」「動物」「サバルタン」が同一に論じられるのも…読んでいて面白いことは確かですが、さすがに飛躍がすぎるのではありませんか? まあ読者サービスなのかもしれませんが。とはいえ、哲学と社会学の交差する領域でおこなわれた対談集。2年以上前に発売されているのに、古くなったことをあまり感じさせないのが驚きです。現代社会における様々な諸問題を再確認するためにも、ご覧頂きたい書物になっていることに疑いありません。現代思想の「前衛」を点検するためにも、ぜひご一読ください。評価 ★★★☆価格: ¥1,071 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 14, 2006

コメント(2)

-

★ 吉田孝 『歴史のなかの天皇』 岩波新書 (新刊)

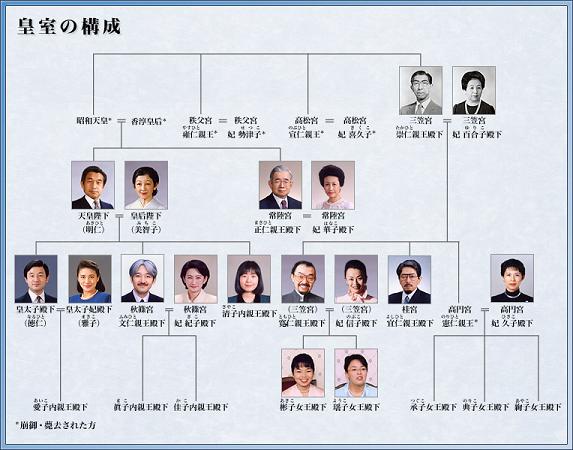

三輪の何某さんとアッテンボローさんに、好意的な紹介を受けてからというもの、ブログランキングにおける順位が急騰しています。たまたま、皇室典範・女帝即位論を書いた所、秋篠宮紀子様のご懐妊と重なるタイミングの良さが原因なのかもしれません。こんなに支持される体験は、初めてのことで、かなり驚いています。この場を借りて、みなさんに謹んでお礼申し上げます。ありがとうございます。とはいうものの、この本の備忘録ブログ。私の拙い政治談義より、内容を知りたい、新刊チェック、どんな面白い本があるか探す、などの目的のために利用されている方が多いと思われます。これからも、禁欲的に本の紹介をしていきたい。そう考えています。皇室典範改正断念、秋篠宮紀子様ご懐妊、雅子様離婚説…マスメディアにおいて、皇室の話題がでない日はほとんどありません。そんな最中、素晴らしい本が、岩波新書から出ていました。本日、皆様にご紹介するのは、古代日本史の重鎮研究者による「歴史における天皇」の総覧を試みた、まことに意欲的な新書です。これが本当に面白い。内容を簡潔にまとめてご紹介しておきましょう。● 「天皇」なる名称は、伝統的ではない!!● 倭文化は、アルタイ系「祭天」の慣習がないという点で、古代中国南部 ~朝鮮半島南端とも共通性がみられるらしい倭王一族は、中国に朝貢していた時代があることはご存じでしょう。このとき、「倭」なる姓を中国皇帝から賜っており、天皇家は無姓ではなかったそうです。7世紀頃、隋・唐から冊封を受けていないことを示すため、「天皇」号が編みだされたものの、天子・天皇・皇帝…とその呼称は一定していないらしい。「天皇」が公式名称になりはじめるのは、驚くなかれ、江戸時代後期以降から。君主号が「天皇」となるのは明治憲法が最初。歴代即位者が「●●院」から「●●天皇」に改められるのは1925年。外交文書の皇帝が天皇に変わるのは、1936年。そう、「天皇」号が使われ出したのは、ここ100年ばかりの歴史しかないというのだから驚かされるではありませんか。● 日本では普遍的な、新・旧支配者層の婚姻による結合の端緒、継体王朝● 女帝は、次期男性天皇即位までの「中継ぎ」として即位卑弥呼以降、推古天皇と聖徳太子に見られるように、倭の王権は祭政分離した「複式王権」であった。今の天皇家とつながることが確認できる最古の王朝、継体王朝は、伝承によれば、前応神王朝の血筋をもつ女性と盛んに結婚することで権威を高める手法がとったという。兄弟・従兄弟で激しい後継者争いを繰り広げたため、王族男子は、母の出身豪族こそ頼りであった。そのため大王は母方豪族の強い影響下にあったらしい。7~8世紀、天皇家の男子とその異母姉妹との間で、近親結婚=「内婚化」を繰りかえすことによって初めて、天皇家は豪族勢力から自立する。この時期、女帝が6人8代と集中的に誕生したのは、先代大王やその子孫の娘として、天皇の嫁として入内していたためであるらしい。豪族「共立」で推戴される存在であった大王位は、大化の改新以降、天皇一族の意志によって「譲位」される、「血統」を基本とする存在に変貌してゆくことになる。● 京都集住のため、配偶者女性の親族が子育てに影響力をもつ「婿入婚」 をおこなっていた、貴族・天皇● 摂関政治は、王権安定化のメルクマール 平安期は、律令国家に内在したヤマト王権の構造が排除されてゆく時期らしい。平安時代になって初めて、皇太子は、皇后よりも地位が高くなる。9世紀には、幼帝の即位が可能になったため、女帝による「中継ぎ」即位の必要性が失われたという。大宝律令では、共通の始祖をもつという信仰によって成立した親族集団、「ウヂ(氏)」以外に、貴族には事務を司る官庁「イエ」(家)を持つことをみとめていた。これが、企業体「イエ」とその名称、「名字」の出発点にあたるらしい。子供数増加=「天皇の兄弟」数増加で、財政パンクを防ぐため始まった「親王宣下」は、「賜姓」による皇室離脱を生みおとして、清和源氏などの出発点になったという。また、密教が広まりは、天皇の出自を仏の生まれ変わりにする思想も生むだけでなく、天皇譲位後の出家を盛んにさせてゆく。この時期の東国は、今現在の「嫁取り婚」がみられたものの、全般的に日本の親族組織は、古代から今にいたるまで、双系であるという。● 天皇のタブーから解放された上皇が、自由に政治をおこなう制度、院政● 政治の実権をもつ「院」=「治天の君」の「譲国」が必要な天皇位「ウヂ」から「イエ」へ。院政期は、社会単位「イエ」が果たす役割が高くなる時代でもあった。「イエ」の継承をめぐる兄弟の諍いも、室町期まで極めて盛んにおこなわれれた。「承久の乱」の東国武士の勝利は、悪君は退けて良いとする公家の思想に支えられ、2つの王権が重層的に併存する、江戸時代末まで続く構造を生む。13世紀末、モンゴル侵略されるかもしれないというのに、天皇家では世継をめぐって混乱。鎌倉幕府は天皇家に介入。いわゆる持妙院統・大覚寺統の「両統迭立」にいたるが、後醍醐天皇によって、鎌倉幕府の崩壊と南北朝の内乱を迎えてしまう。あるとき室町幕府(北朝側)は、神器もなく、天皇経験者も全員吉野に連れ去られた中で、女性を「治天の君」に据えて、後継天皇を任命したことさえあったという。● 称徳女帝以来、850年ぶりの「中継ぎ」女帝復活に見られる近世王権の変質● 天皇の娘を将軍に嫁がせ、その子を天皇にすることを考えた新井白石● 万世一系を可能にした、列島をめぐる国際的交流と重層的な文化徳川家康とその子孫は、朝廷とは異なる独自の王権・儀礼・思想を構築しようとしなかったものの、幕府は「所司代-武家伝奏-五摂家」を通して天子・公家の厳しい取締をおこなった。一方、権威の利用には余念がなく、将軍の正室は、天子・公家出身中心だという。歌舞伎の中の天皇は、道化・喜劇役が割当られたらしい。ちなみに「幕府」は、天子から任命された政権であることを強調するために使われた、江戸後半以降普及したイデオロギー色濃厚な用語だという。神武創業を理念とした明治維新によって、天皇家の伝統は大きく歪んだ。神仏分離・廃仏毀釈政策によって、一般的だった仏門皇族の還俗と、新宮家創設がおこなわれただけでなく、「神前結婚式」などの新しい伝統まで創造されたらしい。また皇室典範は「養子」の否定、大化の改新以後、大勢だった「譲位」の否定をおこない、戦後GHQはこれに「庶子」継承権の否定、11の宮家廃止を加えたという。この他にも、豆知識だけでお腹いっぱいになること間違いありません。天皇の本質は、大嘗会・節会・諸社行幸のような、祭祀的なものにあること(摂政・関白といえども代行できない)。穢れを忌避する思潮がゆえに、350年間も天皇裁可による死刑執行が行われなかったこと。政治的地位と関連した「ウヂ・カバネ」を継承した上、「同姓不婚」といった道徳規範とも無縁だったため、急速に「姓」(*ちなみに結婚しても「姓」は変わらない)が日本では形骸化してしまう。そのため、社会生活の必要から「名字」が現れ、2重構造が生まれてゆくという。卑弥呼以来の複式王権は、嵯峨天皇の時代にいったん解消したものの、院と天皇、天皇と将軍のように形をかえて執拗に復活するのも興味深い。なによりも、ムダがないのが嬉しい。天皇制反対や伝統の賛美など、妙な政治的煽りもほとんどありません。この本では、皇室の親族関係と王権の構造にフォーカスをあて、天皇制をとりまく環境の変化によって、それがどのように変遷していったのか、必要最小限の歴史的事件について触れながらのべてゆくというスタイルが採用されています。そのため、異様に見通しが良く、その丁寧かつ重厚なまとめもあいまって、敬服する他はない著作に仕上がっています。平板な皇室の歴史に堕していることもなければ、細部が細かすぎることもない。絶妙のバランス。ただ、いささか残念なのは、浩瀚かつ縦横無尽の古代史に比べると、どうしても近世・近代がのっぺりと大人しくなってしまっている点でしょうか。社会構造・親族構造の筆致が、どうしても違うし、細部まで行きとどいていない。専門外なのか。それとも、近世・近代の天皇とそれをとりまく環境は、すでに社会の中核ではないので、語りづらいためなのか。とはいえ、皇室の歴史・伝統・「この国の形」について語りたいならば、手前勝手の議論をしないために、必要最低限の基礎知識を提供してくれる、必要不可欠な文献に仕上がっているといえるでしょう。ぜひ、お買いもとめください。購入する価値のある新書になっています。評価 ★★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 11, 2006

コメント(2)

-

★ 女系天皇反対派の迷走(2) 八木秀次 『本当に女帝を認めてもいいのか』 洋泉社新書Y ほか

(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)するってえと、ご隠居。万世一系の皇室の伝統を惜しむ我々民草は、議論してはならないということなんですかい、ええ?てか、八っあん。その「惜しむ」女系天皇反対派の議論とやらも、よく分からないものが多くて困ってしまうものばかりじゃないか。たとえば、「女系天皇は、天皇制をやがて破壊に導くものだ」―――天皇制反対派は女系天皇賛成に回れということか? 喧嘩売るのなら、賛成派に回るぞ。まあ、その辺はあっしもご隠居を誤解してましたしね。次に「神武天皇以来の遺伝子」というのもあるが、こっちもひどい。神武天皇から50代下ると、共通する遺伝子は「2の50乗分の1」になるんで、軽く遺伝子総数より上回ってしまうじゃないか。宇宙にある原始数より上回るかもしれん。共通遺伝子無しでも天皇になれるなら、日本人の誰だって即位できちゃうだろ。本にもされた一番ひどい男系天皇擁護論が八木秀次の「男系のY染色体」―――それだと、熊沢天皇でもいいじゃないか!。三笠宮がこの議論に賛意をしめしていたけど、信じられないよ。三笠宮が皇室である必要性の否定だぞ、これは。皇族を止めて熊沢天皇に譲れ!そう申しあげたいくらいだ。ああ、熊沢天皇っていましたね。そういや、南朝以外にも後南朝など、天皇のご落胤って、日本全国にいるんですってねあとはお定まりの「日本の伝統・文化を守れ!」。電脳右翼が今さら言うセリフか? お歯黒して蹴鞠して藁で寝てないやっこさんに、伝統を守れなんて言われたくないよ。ギャートルズの様に暮らしてからいえ、といいたいね。ご隠居…誰も知りませんよ、ギャートルズなんて…さすがに遺伝子なる「疑似科学」を装うと、不信感をもたれるので、「血」をいう人もいる。でも本当に父親が神武の血を引いていた保証はどこにあるんだね。奥さんが不義密通しなかったとは言いきれないでしょ。とくに天皇は傍系即位だらけ。そんなこと調べられないし、管理もできない。万世一系が「女系」ならありえないが、所詮「男系」だから血の伝説なんてそれこそ神話にすぎないよ、八っあん。ご隠居…そこまでいいますか。世が世なら不敬罪ですよ「連綿と神武天皇までたどれるその男系神話」―――ここまで来ると、女系反対の理由にもならんよ。前にもいったが、南朝・後南朝の系列どころか、徳川・足利・新田家に竹田家でも、誰でも天皇になれるんだし。たしかに、言われてみれば矛盾だらけですね。てこたあ、ご隠居。女系天皇反対ってのは理由がない訳ですかい。そうだよ。ほとんどが即自的な理由付けだから、矛盾だらけでもいいんだろうな。遺伝子なんて、そうだろ。非合理な天皇制をいかにも「合理的」「科学的」に偽装しようとするので、逆にボロが出てしまう。でもね、彼ら女系天皇反対派の右翼や保守は、実はまったく矛盾してないんだ。ブホ!!!ゲホ!ゲホ!コホ!えええええ??今まで言ったことと全然違うじゃないですか。いったい、どういう風の吹き回しなんです??ご隠居。お茶を吐きながら喋らないでくれよ、八っあん。この手ぬぐいでふいとくれ。だってそうだろ、よく考えてごらん。「神武天皇以来の遺伝子」「伝統」「男系によるY染色体」「血」「神武天皇以来の神話」―――こんな「超越的」理由を、「男系」であるべき理由に使うから矛盾するんだ。本当は違うんだ。彼ら女系天皇反対派は、「天皇」が崇高だから、「神武天皇以来の遺伝子」など、本来天皇の属性にすぎない様々なものを「崇高」に感じてしまうんだよ。神が尊いのはなぜか?それは神であるからだろう??。そのトートロジーと同じさ。皇室は皇室だから尊い。そう感じることは無いかい、八っあん。そうですね。皇室へなぜ敬愛するのかといわれたら、言葉に困りますよね。そうだろ。そのもっとも始原の部分を、女系天皇反対派は説明しない、もしくは忘却しているんだよ。あろうことか、崇高なる天皇の属性にすぎないものを反対理由にしてしまうから、矛盾のように聞こえる。この矛盾は、たった一つの操作、「皇室は皇室であるがゆえに尊い」の項目をこちらが導入してやれば、すぐに解決できてしまう。そしてこの矛盾は、あまりにも簡単に解消できるからこそ、天皇制永続という目的にとって、かなり厄介な代物なんだよ。え?え?え? ご隠居~。さっぱり分かりませんよ。どういうことなんです?八っあん、考えてごらんよ。これは、保守・右翼といった、最も皇室を尊崇するはずの人間でさえ、もはや天皇という理由だけでは、皇室の偉大さを信じることができない事態の出現じゃないか。もはや、天皇はそれ自体では存続が不可能で、支えが必要になってしまってるんだ。Y染色体=疑似科学のような支えがね。かんがえてごらん。女系天皇反対論は相当不敬にあたるものではないかな?。だって彼らは「伝統」「遺伝子」「Y染色体」「血」「神話」…本来天皇の属性にすぎないものを、天皇の上位に置いて、あろうことか天皇を縛ろうとしているんだよ。これは、天皇をただ天皇であるということだけで尊崇する、本来のあるべき皇室支持者像とは対極にある姿勢じゃないか。…。たしかにそうですね…女系にすると、後世、天皇制が動揺して「万世一系」が絶えるかもしれない?これくらい変な難癖はない。なによりも、女系反対の保守・右翼たちが賛成に回れば、10割の人間が愛子天皇を寿ぐんだよ。現在だろうが、未来だろうが、「女系天皇を支持しない」と喚く方が、女系であることすら分からず盲目に支持する人より、よほど天皇制を滅ぼす存在に近いという可能性があることに思い当たらないかい? そもそも現代の君主制は、無関心層の消極的支持なしでは、存立不可能。あろうことか、コアとなるはずの保守・右翼まで、天皇制を動揺させてどうするんだい。するってえと、皇統断絶の危機はないってことですか??とんでもない。女系天皇反対派のいう通り、「皇統断絶の危機」というのは、まことに正しい、本当に深刻な問題なんだよ。えええええええ!またですかい、ご隠居。もうあっしには、何が何だかさっぱり…。 ただしそれは、賛成派や天皇制反対派の跳梁に危機があるのではないんだ。なぜなら天皇制は、反対派がはるかに多かった戦後を生きぬいて、今に続いてきた訳だからね。むしろ、天皇制賛成派の中でもゴリゴリの保守・右翼たちが、天皇の崇高さを天皇の属性に―――しばしば疑似科学的手法まで用いて―――依存しなければならない事態こそ、皇統断絶の危機が現れているのではないかな。天皇制には、実体ある敵などいない。まして敵は、ネットワークでさえない。天皇制の敵は、皇室を信じられない保守・右翼の心の内にこそ存在するといえるかもしれない。戦後民主主義の下では、もはや天皇は崇高でも何でもない。支持されないのではないか……この漠たる「自分の心」に由来する不安感が、賛成派を「廃絶派」とレッテル貼りするなどの、陰謀史観を生み出しているのではないか? そして、この天皇制の民主化なるものへの不安は、たしかに正鵠を射ているんだ。といいますとそれは本来、選べないがゆえに「崇高」なる伝統が、選びとれるものへ堕落させられてしまうことを意味しているからね。しかし、その辺にうろついている右翼が批判できる筋合いなど断じてないよ。え?どうして批判できないんです?だって、「日の丸・君が代法案」に賛成したじゃないか。かつてこの法案に反対した右翼がいた。法案が通れば、日の丸と君が代が、一片の法案で廃止可能になってしまうからだ。感動して涙が出たよ。その通りだ。伝統は、保守にとって、法より上にあるべきもの。その一貫した思想信条は、襟を正して傾聴すべき素晴らしいものだった。でも大半の保守・右翼はそうではなかっただろ。国家の象徴というべき日の丸・君が代を「法」に引き渡して恬として恥じなかった右翼が、今さらどの面下げて、伝統をかえりみず憲法・法律に「皇室」を引きわたすことを批判できるんだい。教育現場に国旗・国歌を強制できるし、それは些細なものにすぎない。そう思って「日の丸・君が代」を「法」に引き渡してしまったとき、守るべき至高の存在「皇室」まで引きわたす、今日が訪れることは決まっていたのさ。予測できなかった愚かさを呪うべきだろう。日の丸・君が代法案に反対した「真(まこと)の右翼」以外は、皇室典範改正を批判できる筋合いじゃないと思うぞ。最後の聖域に土足で踏みこまれ、慌てふためいているにすぎん。その右翼の慧眼に感動した身からすれば、慌てふためく姿をみるにつけ残念でならんよ。じゃあ、女系反対派はどうすればいいんですかい。手遅れってことですかいというか時代の趨勢なんだろうね。伝統を法におきかえ、安定化を図るというのは。リベラル勢力からすれば、天皇制の「選び直し」、天皇と国民の契約更新という、有史以来初めての民主的実験でもあって歓迎すべきことだが、その喜びを保守派や右翼の方々とは共有できないんだろう。伝統で支えられるべき皇室は、憲法や国民なる支えを求めてはいけなかった。にもかかわらず、それに依存せざるを得なかった。よりによって今、そのツケを払わされているのかもしれないね。とにかく反対派に必要なことは、皇室を尊崇して、愛子天皇になっても決して尊崇の気持ちを揺るがせず、敬愛をやめないことじゃないかな。まあ、何世紀か後に断絶する危険性より、モロコシと戦争して天皇制が廃絶される危険性の方がはるかに高いと思うけど。オチは結局それですかい、ご隠居(おあとがよろしいようで) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 評価 ★価格: ¥819 (税込)

Feb 7, 2006

コメント(6)

-

★ 女系天皇反対派の迷走(1) 八木秀次 『本当に女帝を認めてもいいのか』 洋泉社新書Y ほか

ご隠居、てーへんだ!てーへんだ! 。万邦無比の皇室は、崩壊してしまうらしいんだ!。「皇室典範に関する有識者会議」の横暴だ! 女系天皇容認だ!皇室断絶の危機だ!。てーへんだ!!う~、八つあん、なに朝っぱらから、騒いでんだよ。そんな所に立ってないで、こちらにお入りよ。 ご隠居、寝惚けてる場合ですか。てーへんなんですぜ! あ、そういえばご隠居! 昔、安保闘争でデモこ~しんやって、全共闘の時、機動隊に投石してきたといってましたね。ご隠居も、女系天皇容認の名を借りて、そんな皇室断絶を図る左翼勢力の一味なんでしょ。自慢じゃないが、戦前は血盟団の一員としてブイブイいわせたし、戦中はビルマで竪琴を鳴らしてきたゾ。江戸っ子のおいらには、訳分かりませんよ。こんな危機に、何、寝惚けてきたこと言ってるんですかい!ご隠居。なんだい、朝っぱらからつっけんどんに。よっこらせ、と。ところでいきなりご公儀の話とは珍しいね。なかなか感心だね、八っあんも。そうじゃねぇんです。感心なんてどうでもいいんでさあ。ご隠居はどうなんですか。女系天皇。女系天皇容認の名を借りて、そんな皇室断絶と天皇制廃絶を狙う、左翼勢力の一味なんでしょ。別にどうでもいいよ。女系天皇だろうが、男系天皇だろうが。やっぱりそうだ!鬼!悪魔!便所のふた!…えっ?えっ?何ですって?ご隠居。てっきり女系天皇賛成派だと思ってましたが、違うんですかい。なんだい、八っつあん。その便所のふたってのは… かのメリケンの合衆政治、共和政治を信奉する私が、なんでわざわざ愛子を天皇につかせるために、皇室典範の改正に賛成しなけらばならないんだい。そんなことすると、愛子天皇なら天皇制を認めることになってしまうだろう。そんな話題に、口を差し挟むのはご遠慮したいね。それに八っあん。だいたい、どうして差別の元凶、天皇制を守るためとやらに、男系天皇に賛同しなければならないのかね。どっちにも味方したくないんだよ。悪い冗談は、よしておくれ。興味もないよ。ご隠居、左翼のくせに珍しいですね。8割以上の人間が賛成というのに。皇統断絶のチャンスとばかり、女系天皇に賛成するのかと思ってましたが。なにいってんだい。フェミニズム団体の一部でも、反対してるだろ。直系男子を産むことが「女」の至上命題であるかのような、旧態依然の家族・天皇一家。そんな所にあって、たとえ愛子が天皇に即位しても、決して「男女平等社会」を生むものではない。騙されるな…と。批判声明を読んでごらん。それに、今上天皇は、左翼にもなかなか評判がいい方じゃないの。左翼でも色々あるのは、ちっとも珍しくなんかないよ。そもそも、本当に皇統断絶を図るなら、皇室典範改正反対、男系天皇維持派に回るのが当然の戦略じゃないか。八っあんには気の毒だが、賛成、反対のどちらにも回らずに、面白いことになってきたなあと、高見の見物を決めこんでる所だよ。なんですってええ。そんなバカな話、聞いたことありませんや。どうして男系天皇維持=皇室典範改正反対派の方が、皇統断絶を狙える戦略なんて、素っ頓狂な結論になるんですかい? ははあん、さてはご隠居。昨日羊羹を一人占めしたバチがあたって、お腹を壊したんでしょう。おいおい、喧嘩売ってるのかい、八っあん。そもそも皇室に入った奥さん、男ばかり生めないだろ。「他の皇室一族からの婿取り」「弟筋への移行」「宮家の復興」「養子縁組」どれにしたって同じだよ。男が生めなくなるたびに、コロコロ「天皇」の血筋が移転してしまうじゃないか。次期天皇にふさわしいかどうかの論議を巻き起こした方が、よほど天皇としての正統性に傷がついてしまう。天皇制を打倒するには、皇位継承の移動理由が「親子関係」ではない事態が頻出しがちな「男系天皇維持」こそ、はるかに都合がいいんだ。産経新聞は、社説において、三笠宮の批判を封殺するなキャンペーンをはって朝日新聞にかみついているが、失笑ものだね。象徴なる天皇は、臣民の側が勝手に妄想を転移させられる存在にならないといけない。愛子様が天皇位についた場合、産経新聞は、かつて愛子継承に異を唱え、「国民の象徴」を汚し、正統性を傷つけた罪をどうやって取る気なんだろうか。議論すれば議論するほど、天皇は象徴の地位から転落してしまう。そうなると、「国民の天皇」の基盤を狭隘化させてしまいかねない。こんな簡単なことが分からないとは…。ご隠居、ひでえな。するってえと、議論するな!反対するな!ってことですか。そうじゃないよ、八っあん。議論するのにふさわしい対象とは、それが合理的なことが要請される場合に限られるといいたいんだよ。合理的であることが要請される議論をおこなうと、天皇制なる非合理な制度の基盤を掘り崩してしまうのではないか?。そう懸念してるんだよ。そもそも、議論なるものは、信頼できる法や制度を整え、それに服従するリベラル勢力が持ち出すならいざしらず、伝統といった超越的なものに服従することを旨とする保守勢力が、しかも「天皇制」について持ち出すのは、天皇制そのものを葬送する行為になりかねないじゃないか。さあ、お茶が入ったよ。ご隠居、お茶受けは無しですかい。そこの醋昆布で我慢しておくれよ。まあね、どんなに、女系反対派・女性天皇反対派の連中が、男系維持の理由をのべ、啓蒙活動にいそしんでもね。戦後憲法の下で育ったものにとっては、反対派が5割を超すことはないよ。だって、差別感がプンプン漂う反対派の意見も多いもの。ここで、1割5分足らずの頑迷な人間の抵抗によって、皇室典範改正に失敗してごらんよ。これこそ皇室廃絶への最大のチャンスの一つじゃないか。これをみた8割5分の賛成派の人々は、どう思うだろうか。愛子様が天皇でなぜ悪かったのか。どうしてもこう考えてしまうのではないかな。天皇とは象徴ではなく、特定のイデオロギーに汚染された存在であったため、自分たちの妄想の転移対象にならなかったこと。女性を「生む性」として道具視する連中のご本尊が天皇制であること。これらに気づいてしまいかねない。こちらの方が、安定性の喪失を考えるとよほど怖いんだ。おそらく三笠宮寛仁は、天皇制が廃絶された暁には、必ず、「天皇制の墓掘り人」として記憶される存在になっているだろうな。その日に立ち会えないのが残念だけど。そうですかねえ、ご隠居。あっしは、また騙された感じがするんですが。たぶん、天皇制廃絶派にとって一番都合の良いのは、ここで雅子様が「男の子」をご懐妊なされることだろう。えっ!?ご隠居、それだと、皇室典範改正の必要がないじゃないですか?それなのにどうして、天皇制廃絶に繋がることになるんでさあ。おいおい、八っあん。必要がない、思わずそう言ってしまったな。それがダメなんだ。その本音の吐露こそ問題となるんじゃないか。ここまで女性天皇・女系天皇位が盛りあがってるんだ。もはや、覆水盆にかえらず、さ。今さら雅子様が男の子を産んでも、継承話が無かったことにできるわけない。差別臭プンプンの<女系天皇反対派>の「皇男誕生万歳!」のコダマを通して、多数の<賛成派>だった人々の、天皇=象徴に対する敬愛=「幻想」がひび割れてしまうだろう。絶対、反対派だった連中は、手のひらを返すように、「議論する必要はない」と言いだすはずだからね。それこそ、賛成派は天皇制批判派の温床になってしまうだろう。反対派は、物言いに気をつけない人が多すぎるんだ。参ったな。じゃあどうすればいいんですかい、ご隠居。間をとって、男系維持・愛子様即位ってのはダメなんですかい。あのな、八っあん。そういう、産経タワケ社説的安易に女系を認める前にいろいろな選択肢がありあらゆる手を尽くすべきなる、評論家的無責任さが問題なんだろ。「女性天皇OK、女系反対」の折衷的な意見なんか、差別臭プンプンの下心丸みえの最たるものだろ。愛子嬢は、皇室の男を婿に取らないといけないんだよ、八っあん。ほとんど、愛子天皇を生殖の道具視、「愛子天皇の肉便器扱い」しているに等しいじゃないか。皇室の男と結婚して男子を産むことが、天皇の「国事行為」になるんだぞ。愛子嬢の人権はどうなるんだい。神だからいい、ってもんじゃないだろう。ひでえな、ご隠居。愛子様を肉便器だなんて八っあんがしてるんだよ、まったく。こういうのは、説得と啓蒙することで、女系天皇の反対派が増え、結果として民主的に廃案になっても同じことなんだ。大事な、賛成派という、天皇制<無関心層>が脱落してしまうんだよ。現代の君主制は、熱烈な保守・右翼層ではなく、無関心層によって支えられてることを忘れてるんじゃないかな?彼らは。語れば語るほど、「語るに落ちた」になってしまうのが一番怖いはずなんだ。それなのに「議論を尽くして」なんて安直な物言い、無責任極まれりじゃないか。(続きはこちら応援お願いします 長すぎて1日では終わらなかった…)評価 ★価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 5, 2006

コメント(7)

-

★ 本田由紀・内藤朝雄・後藤和智 『「ニート」って言うな!』 光文社新書(新刊)

一匹の妖怪が日本を徘徊している。ニートという妖怪が。日本のあらゆる階層・メディアが、この妖怪征伐のための神聖同盟をつくろうと結託している。新聞から雑誌週刊誌、官僚から著述業、高年齢層から女子高生にいたるまで。 …………失礼しました。おもわず、『共産主義宣言』の冒頭をパクってしまった。あながち、パクっても遜色なく通用するほど、「ニート」なる用語を安易に使う人々への、彼ら3名の糾弾は鋭いものがあるのです。この本は、ニート問題を考える上で、格好の入門書になっています。それぞれ3つに分けて要約しておきましょう。本田由紀執筆部分は、通俗「ニート」概念がいかに曖昧かつ不適切で、社会政策を進める上では有害無益な概念であるか、白日の下に暴いてくれていて読み応え抜群! そもそも「学生でもなく働いてもいない若者」と定義されるニートは、2種類にわけられるが、その内「今働くことを希望していない」ものは、昔から人口の100人中一人前後は存在し、ほとんど増えていないらしい。もう一つの「働くことを希望しながら求職活動しない」ニートは、近年こそ増えているものの、意識や存在形態が失業者ときわめて近く、あきらかに産業構造と不景気のせいであるという。この2種のニートは、進学・資格取得準備、病気・怪我治療、結婚準備など、その存在形態は極めて多様であるらしい。なによりも、圧倒的に増えているのは、求職型失業者とフリーター。つまり「ニート」なる概念は、本来、労働需要側、マクロ経済における失政を「個人の意識」の持ち様にスリカエるための概念にすぎない。ニート概念の導入は、少数の「犯罪親和層」「引きこもり」のイメージを、マクロ経済の失敗の象徴、「非求職者」にまで拡大することで「引きこもり」がつきつける社会問題を矮小化させてしまうだけではない。それは、「非求職ニート」「求職者層(=失業者)」「フリーター」といった雇用不安定層を分断して、総合的な社会政策を取れなくさせる弊害さえもたらしているという。不景気、団塊・団塊ジュニアの存在、「会社を辞めない女性」。この構造3点セットこそ、学校経由就職ルートの機能不全と、フリーターから正社員になれない雇用不安定問題を発生させている!! 高等教育を専門化させて、それを起点とした柔軟なキャリア展開を可能にするシステムの構築を!!!。「ニート」なる概念が、予算を獲得するための「ニート利権」に変貌している様子には、正直、有権者として憤りを禁じえません。内藤朝雄執筆部分では、「ニート」なる概念が、「パラサイト」「引きこもり」の延長にある、「キレる若者」にみられる「青少年叩き」のヒット商品にすぎないことが赤裸々に示される。2004年、玄田有史と小杉礼子によって始められ一世を風靡したニート概念は、神戸小学生殺傷事件以来の「青少年叩き」の一つに成りさがってしまった。むしろ青少年犯罪は減少していて、凶悪化していない。「ネット社会の到来」「ヴァーチャルと現実の区別がつかない」「少子化」「自然から離れた弊害」………「ニート」なる概念は、大人しい青少年を悪者に仕立てるための2つの手法、「凶悪化」言説と「情けなさ系」言説の共通のリソースとして、これらの手垢にまみれら数々の言説とともに、言いがかりの道具として使われているという。不全感をかかえる老人たちは、不安感や不気味な感覚を若者に投影して、「教育」なる儀式で不安感を沈めようとする。そのため、経済・福祉・法で解決すべき問題が、「教育」と「心」の問題にスリカエられ「幻想的な解決」をもたらす結果、きちんとした社会政策が展開されなくなってしまう。これは、マルクスのいう「宗教はアヘン」ならぬ、「教育こそアヘン」の事態の出現に他ならない。一昔前までは、「兄弟の多さ」による放任が犯罪環境因にあげられ、今では「少子化」による過保護が犯罪環境因にあげられているらしい。識者が如何にいい加減か、これだけで分かるというものでしょう。リベラリズムにのっとった社会設計が、落ちついた独特の語り口で唱えられるのは心地よい。 後藤和智執筆部分では、社会的責任から逃避しているに等しいニートなる言説が、メディアにおいてどのように変遷していったのかがのべられていて面白い。「ニート」なる言説は、アカデミズムにおける発信当初から「心」の色彩を帯びていて、今では提唱者さえ「若者叩き」に加担・堕落しているらしい。もともと、社会構造や就労問題を矮小化しがちで、「人間関係が苦手」「コミュニケーション能力が低い」「やりたいことを見つけたい症候群」など、若者側に責任を着せがちであったニート概念。それが、どんどん青少年心理や育て方の問題にされてゆき、はては求職活動をしてもなかなか職にありつけず、求職意思を失いかけている人間までも、「個人の努力」や「自己責任論」に回収する言説がメディアで横行しているという。読売関連メディアなどでは、ニートに対する憎悪を煽り、危険視するような言説さえ出現しているらしい。投書欄でも、高年齢層はニートを道徳問題として語り、低年齢層にも職業・雇用構造の問題としてニートを捉える視点は少ない。人間力を育てることを名目に、プチ徴兵制のようなプログラムが公然と立案されるどころか、セックスレス夫婦がニートになぞらえられ、「ニート主婦」(猪瀬直樹)「家族ごとニート」など珍概念まで頻出。もはや、こんなニート狂想曲の狂態には笑うしかない。ニートという言葉で現状を語りたいなら、この書の論点に反駁しない限り嘲笑の対象にすぎないことを覚悟せよ!「はじめに」の本田由紀氏の啖呵はまことに痛快である。ただ評価になると、いささか微妙かもしれない。そもそも本田担当部分の分量が少ないのに、あまりにも本書に占める価値の比重が大きすぎる。また本来ならば、終身雇用と短期雇用では、終身雇用の方が生活が安定する分、労働者は短期雇用よりも低賃金になっても甘んじるはずだろう。それが成立しないのは、なぜなのか。また、学校経由就職ルートの機能不全といわれる原因も、ここであげられるものは「中期的」な要因ばかりであって(退職しない女性ももはや織り込まれているはず)、これからの就業構造を規定する構造変容とは言いがたい。構造変容しているので、ダイナミックに教育システムそのものから刷新するべきだ!とせまる本田氏の主張は、いささか勇み足のようにも思えてしまう。内藤執筆部分は、ニート論とはそれこそあまり関係がない部分が多い。面白いが膨らませすぎではないか。後藤執筆部分となると、東北大学の3年生に書かせたということもあるのだろうが、特に週刊誌と新聞読者欄の分析が甘すぎて読むにたえない。なぜ、『サンデー毎日』『AERA』『読売Weekly』という新聞週刊誌が取りあげられ、週刊・月刊『文春』『現代』、週刊『新潮』『ポスト』…非新聞社系オヤジ雑誌がとりあげられていないのか。この線引きについて、何ひとつ断りがない。そもそも、女性週刊誌がとりあげられていないのは何故なのか。婦女子雑誌に展開された「ニート論」は、必要ないとでもいうのだろうか。新聞の読者投稿欄分析にいたっては噴飯物。朝日新聞データベースしか手に入らないから朝日だけ…どうやら東北大学は、読売・毎日新聞縮刷版のない、3流大学らしい。2年分、ページを繰って、メモをとればいいだけの話だろう。ニートの文字が使われた32件の読者投稿だけでは、51件しかないことを批判された小杉礼子の面接調査よりタチが悪かろう。根拠の乏しいニート言説分析になりかかっているのが惜しまれる。評価は、本田執筆部分が星3つ半以上、内藤執筆部分が星3つ、後藤執筆部分が2つ半、平均で星3つ以上といった塩梅でしょうかね。ニートを考えたい、ニートに興味がある、という方は、ぜひ一度、御覧ください。評価 ★★★価格: ¥840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Feb 1, 2006

コメント(6)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- お勧めの本

- 「おばけにょうぼう」不思議な世界に…

- (2025-11-19 18:10:03)

-

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0933 最強の経営者

- (2025-11-19 00:00:13)

-

-

-

- 楽天ブックス

- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…

- (2025-11-18 10:54:57)

-