2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年07月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

★ 祝!自民党・公明党大敗北!

▼ どうやら、国民は、「薄汚い」安倍晋三、「みみっちい」麻生太郎を拒否し、 公明党は「信心がたりなかった」ようです。▼ 責任政党は、安倍首相によれば「自民党と民主党」だそうだから、まあ問題ないでしょう。▼ とりあえず、また後ほど。 ← 自民党・公明党ザマーミロ!と思った方は1クリック!今のブログ順位

Jul 29, 2007

コメント(1)

-

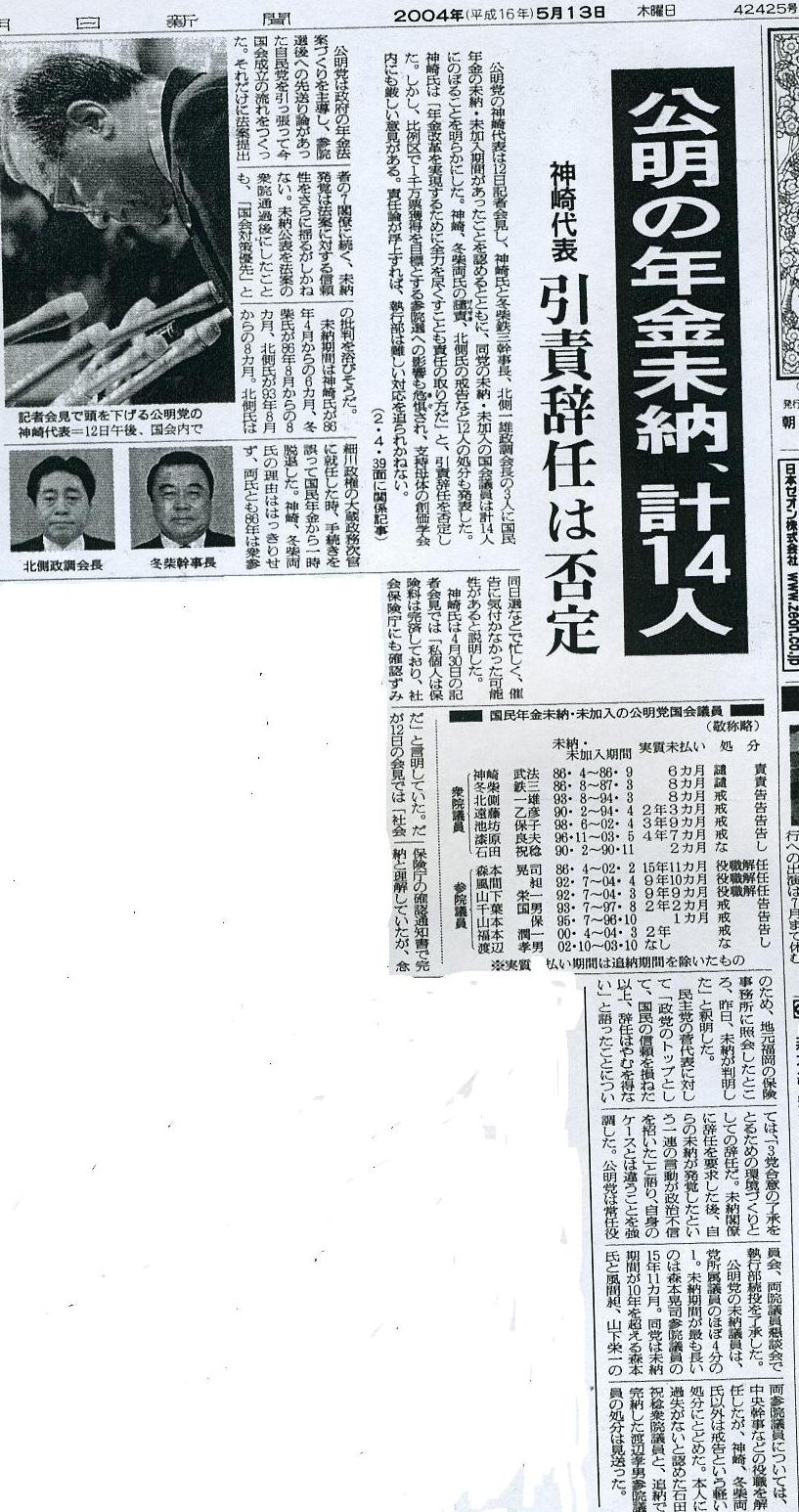

★ 大ウソつき政党・公明党 『年金100年安心プラン』『命のマニフェスト』とは片腹痛い

▼ 公明党・太田代表が、統率のとれた創価学会員を前にして、「年金は安心」を連呼している姿を拝見した。 無性に腹が立った。▼ ぼくたちは永遠に忘れないよ。 国民年金は納めないのが、公明党の真の姿であることを。 国民年金をおさめることをしてこなかった団体こそ、公明党であることを。 現物はこちらにおいているので、ご自由にお使いいただきたい。▼ 年金は100年安心? それなら、何故、公明党議員は、国民年金に未加入だったのかな? 凄いな、公明党。 10年以上未払いだった議員が3人もいるね!! しかも森本を除いた2名は、現在も公明党議員だ。 環境副大臣経験者だったりするんだな。 4人に1人が、未納とは恐れ入るね! ▼ 年金制度は信頼できるかどうか。 実に答えるのに簡単な質問だろう。 なにせ国民年金は、100年安心どころか、公明党議員だって逃げ出したい、潰れる寸前の制度だったんだから。 当時の公明党・坂口厚生大臣の「年金100年安心」は、公明党議員自身によって、大ウソであることが証明されているのだ。 ワッハッハッハ。▼ 公明党の未納議員たちの一部は、今日も盛んにご活動なさっておられるようだ。▼ 未納議員・渡辺孝男は、「渡辺たかお」として、公明党・北海道東北管区を舞台に、比例代表で選挙戦の真っ最中だ。 公明党は、比例代表に個人名を書かせる戦略を採用している。 「渡辺孝男」から「渡辺たかお」への改名は、未納議員であった過去を有権者に分からせないようにするための工作なのかな?▼ 未納議員・山本保は、愛知県選挙区の3人目の椅子をめぐって、民主党の谷岡郁子と激しいつばぜり合いだ。 自民党支持層からの手厚い支援がないと、民主党の谷岡に負けかねない戦況という。 ▼ そういえば、民主党候補の谷岡郁子の事務所の出入口には、「監視カメラ」がおかれていたことが発覚して騒動になった。 これって、未納議員・山本保陣営=創価学会の仕業だよね、どうみても。 だいたい、1980年に創価学会は、緒方靖夫共産党国際部長の自宅を盗聴していたことが発覚した宗教団体なんだから。 たしか、和解になったんだよね。 恐いねー。 僕も殺されるかもしれない(笑)。 ▼ 未納議員・福本潤一は、「公明党は全体主義政党」と批判して、党を除名された。 公認を外された恨みも、あるのかもしれない。 福本氏の「靖国神社参拝は、ヒトラーの墓参りをするようなもの」という発言には、ちょっと首をひねるものがあったけれど、今回の批判は立派な見識だろう。 あとは、殺されないことを祈るのみ。 もっとも創価学会は、自分たちの宿敵の死には、祝電を送りつけちゃう習慣があるらしい。 藤原弘達の葬式のとき、何百通の祝電が、式場に届いたそうだ。 ひどい連中だ。▼ 実は、「『年金100年安心』のウソをバラしやがって」なのかもしれないが、千葉国男と森本晃司にみられるように、とくに下っ端の公明党の未納議員たちは、公明党から密かに抹殺されているみたいである。 山下英一は、環境副大臣をつとめたけれど、今は役職についていない。 完全に干されている。 おなじ未納議員・山本保が、福本のように公認辞退をせまられないのは、選挙区選出で知名度がモノを言うので外せないのかもしれない。 ただ、なにも説明しないまま、国民の目の届かないところで、「未納議員外し」を行うのは、公党として異様な状況というしかあるまい。▼ 忘れそうになった方は、3年前を思いだそう。 自民党議員の未納が、ボロボロと櫛の歯がぬけるように発覚。 そのことを攻撃した菅直人民主党代表も、だれかのリークによって、社会保険庁の不手際で8ヶ月もの未納が発覚した。 ところが公明党所属国会議員だけは、全員が、2004年5月12日の会見で「未加入・未納」状況が報告されたのである。 後にも、先にも、公明党の未納議員は現れていない。 こんなこと、通常、考えられるだろうか。▼ 答えは1つしかあるまい。 菅直人の未納情報リークをおこなったのは、公明党・創価学会サイドだったということだろう。 年金保険庁の役人のリークで、ぽろぽろと自民党議員の納付状況がもれ、大問題になった。 そこで、公明党・創価学会サイドの年金保険庁のクサレ外道が、民主党議員の納付状況を創価学会幹部にこっそりご注進。 マスコミにリークの後、公明党は坂口厚相であることをフルに利用して、満を持して発表。 幕引きに大成功した、ということだろう。▼ 「政党のトップとして、国民の信頼を損ねた以上、辞任はやむをえない」。このように菅直人の代表辞任を痛罵しておきながら、未納議員のくせにその後も3年間、政党のトップの座に居座った、公明党「神崎・冬柴」コンビ。 ▼ 北側一雄にいたっては、なんと、今では公明党・幹事長にご昇進だ!!! なんとも、卑劣な政党というしかないだろう。 いったい、公明党は何を、どう、謹慎させたつもりなのかな。 ▼ というわけで、今回の選挙は、犯罪集団・創価学会に天罰を下す選挙なのかもしれない。 清き一票を。追伸 やはり『命のマニフェスト』って、どうみても、故・徳田虎雄(自由連合) の『命だけは、平等だ!!』のパクリにみえる… ← 公明党ゆるせん!と思った方は1クリック!今のブログ順位

Jul 25, 2007

コメント(4)

-

★ 日教組・全生研教育のユートピア 原 武史 『滝山コミューン 一九七四』 講談社 後編 (新刊)

(この日記は前編からの続きですので、こちらからお読みください▼ 本書は、アマゾンの読者レビューはむろんのこと、朝日新聞や読売新聞などの大手メディアでも採りあげられている。 一般的なブログにおいても、おおむね、「滝山コミューン」に批判的立場からの感想が多いようだ。 曰く、「日教組の全体主義教育」。 曰く、「戦後民主主義下の個性の抹殺」。 だからこそ、原武史が突然、「滝山コミューン」を肯定するかのような末尾の議論、別様の「民主主義」の可能性を論じたことについて、理解できないムキも多いようだ。▼ ここで、告白しておかなければなるまい。 わたしもまた、原武史と同じような体験をしたことを。 もはや、全生研教育の末期だったのだろう。 ぼくたちの小学校は、「ビリ班」のない、ほとんど形骸化した「班競争」がおこなわれていた。 しかし、そのかわりに、「平和学習」が押しつけられた。 本当に、嫌で、嫌で、仕方がなかった。 先生への反発から、小学生時代は「軍事オタク」になったくらいである。 作者とは、「学習塾」「進学校」へ逃避したことまで同じだった。 そして、卒業時、鉄道旅行をしたことまで同じとなると、にわかに笑いがこみあげてきたくらいである。▼ それでも言わなければなるまい。 集団主義教育は、断じて全体主義ではない。 原武史は、批判する。 全生研教育では、「集団の前に個人と自由は否定される」と。 そうだろうか。 原武史が挙げる文書は、「個人主義、自由主義の克服」の文句である。 資本主義に毒された「個人主義、自由主義」のイデオロギーを克服することが、どうしてそのまま「個人と自由」の≪単純な否定≫に読み替えられてしまうのか。 「6年5組」の公約をのっとってしまう候補者があらわれたとき、女子生徒は叫んだ。 「わたしたちの公約を真似しないでよ」と。 この声は、虚偽だったのか。 この声は、「自由」から発せられたものではないのか。 片山勝が3年連続で5組の担任になったとき、父母と生徒たちは歓声をあげたという。 あれは、「洗脳」された結果とでもいうのか。▼ 集団主義とは、「個人の自由」が「討議づくり」(本書52頁)を通して、「集団の自由」(意思決定)へと揚棄される営みではないのか。 だからこそ、『安田講堂 1968-1969』でも論じたように、全体の意思を形づくるための、信じられないほどの討議・討論が要求されたのである。 集団主義は、断じて全体主義ではない。 「全体主義」とは、あくまで「個人」と「集団」は揚棄されることなどありえないという、個人と集団の「亀裂」を前提とした上で、「集団」の側が「個人」の側を≪短絡的に包摂≫する行為ではないのか。 ▼ そう考えてみると、本書では見えなかった部分が見えてくるとおもわれる。 本書では、どうして、片山勝教諭と「6年5組」の児童の関係は、希薄にしか描かれないのだろうか。 「6年5組」の児童は、原武史少年に強烈な同調圧力をかけてくる。 片山勝教諭は、どうやら原武史少年には嫌悪感をいだかせる、ヒトクセもフタクセもある人物のようだ。 どちらも、ちょっと恐いところがないわけではない。 ところが、両者の関係は、どうだろう。 「方針演説」の草稿に添削を加えていた話以外、あまり見えてこない。 実に、不思議な話ではないか。 たしかに、「6年5組」の児童だった人々は、当時の記憶を失っていたという。 おまけに、原武史少年は、別のクラス(6年2組)の児童。 片山教諭と「6年5組」の児童の関係が分からないのは、ある意味、仕方がない側面もあるという言い訳も考えられないことはない。 しかし原武史は、片山勝教諭にインタビューをおこなっているのである。 それでも、まったく明らかにならないのは、明らかに異常ではないのか。 ▼ 理由は、ただ1つしかあるまい。 片山勝もまた、「記憶が無かった」のではないか。 いや、正確に言いなおさなければなるまい。 本書を描くため隠蔽しなければならなかった部分とは、「6年5組」の児童による民主的集団の実践は、片山勝教諭の手から離れていたことにあるのではないか。 片山勝は、当初こそ「5組」の児童をそそのかして、組織化したにちがいない。 しかし、3年目、「6年5組」の段階になると、もはや、児童だけによる≪実践≫がおこなわれていたのではないか。 片山勝は、児童たちのおこなう、民主的集団の実践の数々に、むしろ感銘さえ受けていたのではないか。 もはや、児童たちを教える必要がなかった。 それどころか、片山勝は、児童たち「から」学んでいた。 両者の幸福な師弟関係は、今も「6年5組」の児童と片山教諭が、密接に交流していることからもうかがえるだろう。 6年5組において、もはや、何も指導する必要を感じなかったこと。 これこそが、「6年5組」に関する片山の記憶の欠落を招き、原武史のインタビューの消化不良を招いたのではなかったか。▼ 傍証は、本書を読めば、いくらでも気づかされる。 6年5組のリーダー、中村美由紀。 彼女は、精神的重圧のあまり、過敏性大腸炎などで苦しんだ、とされる。 しかし、症状が悪化したのは、いつからなのか? 「滝山コミューン」確立期以降ではないか。 コミューンが完成してしまえば、彼女は「11歳の子供だということを忘れ」(151頁)なければならない。 現代日本の大人と同様のストレスに苛まれるのは、むしろ、当然のことであろう。 彼女は、断じて、「集団主義」の犠牲者ではない。 考えてみれば、コミューンの「完成」とは、先生の指導から脱出して、先生の指導と集団の自由が、対立なく揚棄されている状況ではない限り、ありえないはずである。▼ 原武史は、勘違いしているのではないか。 たとえば、林間学校のキャンドル・サービス。 そこで、「集団」に「個人」がのみこまれていく恐怖が、丁寧に解説されている。 かれは、その式典の際、片山勝を批判してやまない。 指導者(片山勝)の一人舞台につき合わせられただけではないか!! どこが平等なのか!! 「体制」への忠誠度に応じた序列があるではないか!! ナチスと同じ一体化演出ではないか!!!!、と。 たしかに、間違ってはいまい。 だが「恐怖」は、ナチスと同様にロウソクの火の下で、集団と個人が一体化させられる所に存在するのだろうか。 本当の「恐怖」は、キャンドル・サービスにおける、日教組・全生研の実践者、片山勝のふるう長広舌が、「一人舞台」であるどころか、「掛け値無く真実」を語っていたとき、われわれに訪れるのではないか。▼ 原武史氏は、決定的ともいえる部分を捉え損なっている、というしかあるまい。 読了された方は、もう一度、この部分を読み直して欲しい。 この次元でなければ、原武史の洞察 ―――― 「滝山コミューン」は、西武沿線の団地という等質な空間下であることを前提条件にしていたとはいえ、成人男性のみが政治参加してきた伝統をのりこえる可能性を秘めた、児童や女性を主体とする画期的な「民主主義の試み」ではなかったか ―――― は、本来、理解されるはずがあるまい。 なにゆえ、原武史は、たどり着くことができなかったのか。 本当に残念でならない。 ▼ かくて、わたしは泣いた。 永遠に失われたものを哀悼したのである。 ▼ 高齢化のすすむ、荒涼とした滝山団地。 もはや、「滝山コミューン」関係者のうち、誰1人としてすむものがいない。 極端な少子高齢化の到来によって、原武史の故郷(ふるさと)、滝山団地は、廃墟と化そうとしている。▼ かつて、ここには、民主主義を実践に移し、民主的集団を打ちたてた児童たちがいた。 歴史の彼方に消えた「滝山コミューン」。 このブログをお読みの方は、ぜひご一読して欲しい。 これは、「全共闘」とは別次元において、たしかに花開いた、究極の民主の実践の姿なのだから。 評価: ★★★★☆価格: ¥ 1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Jul 17, 2007

コメント(4)

-

★ 日教組・全生研教育のユートピア 原 武史 『滝山コミューン 一九七四』 講談社 前編 (新刊)

▼ 読了後、涙があふれた。 押しつけではない「真理の教授」と「民主的社会の建設」は調和する、と心から信じることができた、「美しい夢」の時代に。 そしてそれは、「滝山コミューン」として、現実の世界で結実したのである。 本書の筆者、原武史氏にとっては、「苦い思い出」として描かれた「滝山コミューン」。 歴史のかなたへと消えた、抑圧の象徴「滝山コミューン」に、わたしは何故か感動と憧憬を禁じえなかったのである。 ▼ 本書をおさらいしよう。▼ 1970年代は、一般にいわれているように、「政治の季節の終焉」「左翼運動の衰退の時代」ではなかった、という。 「全共闘世代」は、教育現場に入っていったからである。 西武沿線郊外の団地は、革新勢力の強い地区であった。 そのような団地の一つ、東久留米市滝山団地。 その東久留米市立第七小学校に、1人の若い教師がのりこんでいく。 かれの名は片山勝(仮名)。 かれは、学校現場に異色な教育 ―――― 遠山啓「わかるさんすう」による『水道方式』による数学授業と、日教組の民間教育研究団体、全生研がとなえる『学級集団づくり』 ―――― をもちこみ、保護者のみならず子供たちから、絶大な信頼をうけることになった。 ▼ 全生研の唱えた教育方法は、「日の丸、君が代、特設道徳」という上からの「反動勢力」の押しつけに対して、護憲派リベラル的「個性重視」の立場から、子供を守ろうとするものではなかった。 かれらは、旧ソ連の教育学者マカレンコから示唆をうけ、『学級集団づくり』という「集団主義教育」をおこない、「民主的集団」の形成に意をそそいだのである。 先生の権威によって維持される「よりあい段階」から、こどもたちの中に「核」がめばえ学級活動をになう「前期的段階」をへて、学級集団の「外」に活動をひろげる「後期的段階」へ。 片山勝は、同じクラスを持ちあがりで3年も担任をつとめ、このルートに沿うかのような実践をおこなう。 そして、かれのクラスが6年になった時、原武史氏が「滝山コミューン」とよぶ、「6年5組支配」を小学校にもたらすのだ。 「父母」と「先生」の密接な提携の下、6年5組は、「集団的力量」を発揮。 6年5組の児童は、全委員会の委員長を独占し、「全校が6年5組化」してしまう。 ▼ 「班づくり」と激烈な「班競争」。 生徒たちが自分の力を自覚するための「合唱教育」。 漢字をまちがえれば、班で「共同責任」を負わされる。 罰則は、数値化されていて、過酷な「目標点競争」が班単位でおこなわれた。 掃除場所ですら、班で「立候補」しなければならない。 それも、文章を入念に準備して、「方針演説」を読みあげ、信任を勝ち取らなければならないのである。 それも、「ボロ班」「ビリ班」 ―――― のちに「イジメ」の温床になる ―――― にされ、クラス中にさらしものにされてしまう恐怖におびえながら。 「自覚した学級」の裏にひそむ、陰湿な「相互監視」「粗探し」も、しばしば見られたという。 それでも、6年5組の生徒たちは、「直接民主主義」の下、学級委員、生徒会役員に、「代表児童委員会をみんなのものに!!」をかかげ、果敢に進出していく。 ▼ 6年2組の原武史少年。 かれは、個性や自由を認めない教育に反発と息苦しさを感じるものの、周囲の友だちは、どんどん「6年5組」的なるものに蚕食されていく。 原少年の想いをよそに、着々とすすめられる、国家権力に立ち向かい、児童を主人公とする民主的な学園建設の試み。 それは、7月の林間学校と、その後の「8ヶ月」で頂点に達する。 「わんぱくマーチ」の大合唱。 火の神もいなければ火の子もいない、全生徒参加のキャンドルサービス。 祝祭と儀式を通した「心地よい一体感」が、原少年にまで襲いかかるのだ!!!! ▼ ここに「滝山コミューン」は完成した。 先生を事後承認させるだけの関与にとどめた、「運動会」の自主運営。 肥大化する「課外活動」は、仮装大会、遠足、学芸会、年賀状コンクール ………。 なんと、全生研は「集団」の名誉をまもるための、集団的制裁=リンチ=である「追求」を称揚していたらしい。 「集団の和をみだす児童」とみなされた原武史少年。 かれは、同じ児童から「追求」をうけ、間一髪でリンチから逃れることに成功する。 こんな所には、いられない。 原武史少年は、進学塾・慶應義塾中学に進学することで、エクソダスをはたしたという。▼ 本書の問いかけるものは、とほうもなく大きい。 みずからの教育行為が、みずからの理想に反してナチスや近代天皇制に通じる権威主義をはらむことに対し、どうしてこれほどまで無自覚でいられるのか、批判してやまない。 その無自覚こそ、異質的なものを排除・絶滅させることへの荷担を生み続けてきたのではないか。 旧・教育基本法は、「個人の尊厳」を重視することで個人と「国家・伝統」とのつながりをたち、教育荒廃をまねいたと批判され、昨今、改正されることになった。 ウソだ。 教育基本法は、決して「個人の尊厳」を守ろうとはしなかった。 ただ、一方でこのように語る。 「平等」「集団」に重きをおいた「滝山コミューン」は、西武沿線の団地という等質な空間下ではあったが、成人男性のみが政治参加する伝統の「のりこえ可能性」を秘めた、児童や女性を主体とする画期的な「民主主義の試み」ではなかったか、と。 東京圏の大規模緑地のほとんどが皇室と密接な関係にあること。 氷川神社が出雲系の神社であること。 「鬼のパンツ」は、全生研教育の「集団を高めさせる」ことを目的におこなう「集団遊び」のひとつだったこと。 本書は、こうした豆知識・エピソードを随所にからめながら、万感のおもいをこめて終わる。(その<2>はこちらあたりになる予定です。応援をよろしくお願いします) 評価: ★★★★☆価格: ¥ 1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Jul 13, 2007

コメント(2)

-

★ 革命を現実のものにするための必読書 白井聡 『未完のレーニン』講談社選書メチエ 後編 (新刊)

(この日記は前編からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 第3部は、理論書でもなく戦略書でもない、『国家と革命』についての、法外なテクストを法外なまま読解する、意欲的な試みである。 ▼ ブルジョア国家は、階級対立の非和解性の産物にほかならない。 ブルジョア国家誕生の後、もはや搾取は人格的支配ではなく、経済過程を通してなされるほかはない。 ブルジョア国家は、脱人格化し、「法の支配」の外套をまとう。 「階級間の対立」は、国家と特定階級との対立におきかえられてしまい、国家は、階級対立そのものを否定する体制としてあらわれざるをえない。 とはいえ、ブルジョアが国家に力を備給(税金ほか)できる範囲でしか、国家はプロレタリアートに力を振るうことはできない。 プロレタリアート独裁国家が、「公権力」という形であらわれるブルジョア国家と決定的にちがう点は、「何者にも分有されることのない、大衆の武力に直接立脚した権力」であることにある、という。 だから、プロレタリアート独裁、を承認しない人は、マルクス主義者ではない。 しかし、プロレタリアート階級は、「資本主義によって分断化」されていて、本質的に団結することはできない。 同僚の犠牲の上で自分の取り分を増やすことを拒む理由は、『資本制社会においては』存在しないからである。 ▼ だからこそ、革命運動は、 A 経済闘争ではなく、仮象であるはずのブルジョアの「官僚的軍事的国家機構」を破砕する政治闘争によってしか、分断されている農民とプロレタリアートを糾合できない、という。 われわれは、錯誤に飛びこんでいくことで逆説的に真理をえなければならないのである。 そして、B 「未来が現在の中に浸入」することで、「現在の中にありながら現在を超出する」(前衛党)ことによってしか、プロレタリアートと農民の糾合など達成できない。▼ 「帝国主義戦争を内乱へ」という、レーニンのテーゼは有名であろう。 レーニンは、総力戦体制下、労働者と農民が軍隊へ編入され「特殊な力」の一員になっていた情勢を徹底的に利用する。 そこで目指されることは、ブルジョア国家の「特殊な力」を「普遍的な力」(武装する人民)に「質的に転化」させることにほかならない。 かくて、ブルジョア国家の「特殊な力」は、「プロレタリアートの直接態」に移行することで「普遍的な力」が出現することで、無用の長物となる。 「階級対立の非和解性」から生じた「特殊な力」は、被媒介的な位置を脱して直接的なものになることで「普遍的な力」に転化すれば、もはや必要ではない。 残された「普遍的な力」は、人民が自らを統治する「習慣」を獲得することによって、革命の成就とともに、自然に消滅することが宣言される。 『国家と革命』のテクストは、この宣言とともに、実質的に終わる。 なぜなら、「普遍的な力」の降臨、ロシア革命の勃発によって、テクストは中断を余儀なくされたからである。 ▼ レーニンよれば、ラディカルなものは、人物でも、行動でも、ましてや思想でもない。 ラディカルなものは、現実、「リアルなもの」そのものであった。 レーニンのやった革命とは、そもそもラディカルである現実に働きかけて、いっそう急進化させ、リアルなモノを爆発的に露呈させることにすぎない。 理性よりずっと「リアルなもの」として、「無意識」を探訪したフロイト。 人間に対して、世界をより一層、リアルに現前させるための哲学を構築しようとしたフッサール。 レーニンは、フロイトとフッサールに連なる人物であるという。 レーニンには、ブルジョア資本主義下の政治がかかえる秘密 ―――― 社会に内在する階級闘争(本質的政治)をイデオロギーによって隠蔽しなければならない ―――― を全面的に掘り起こし、国家の死滅を目指したかわりに、別種の秘密 ―――― かれの創設しようとした共同体は、敵対性にもとづくモノであること ―――― を抱えることになったという整理は、適切というほかはない。 ▼ また、評者が初心者に近いためか、フロイト論もたいへん面白かった。 極端な罪責感に囚われたモーゼの一神教は、「死の欲動」とその内面化 ―――― 攻撃欲動の対象を自分に向けることで欲動の断念が徹底される ―――― によって形成されたものだという。 フロイトは、「エス/自我」「野蛮/文化」「無意識/意識」の2項対立をもうけ、前者の根源性とその病的な出現、後者による前者の統御の困難さを説いたものの、しばしば、マルクーゼたちによって、自分の発見したものの革命的ポテンシャルを完全に実現させる意思を欠いた保守主義者呼ばわりされていたらしい。 時間論もなかなか気が利いている。 レーニンの断行した革命とは、帝国主義諸国により世界分割され空間的再分割が意味を失った時代にあって、闘争軸を空間から時間へ変化させた「だけではない」。 われわれは、通常、「未知なる未来における自己の可能性の追求」(革新?)VS「既知の慣習や経験への埋没」(保守?)という、一見、相対立する対立軸にとりこまれてしまい、どちらも「日常性の時間構造」を前提にしていることを忘れがちだ。 レーニンのテクストには、この日常性の時間構造をぶちこわし、「永遠が永遠としての実感を伴いながら我々に現前する」狂気が貫いている、そう語って本書は綴じられる。 ▼ とにかくレーニンとは、たいへん独創的な思考をする、希有の思想家、規格外の思想家であった、という他はない。 左翼の一部が、今こそレーニン主義を!決断主義を!と言い出すのは、無理もない。 右翼・左翼問わず、その哲学的思惟を学ぶ必要性が理解されるのではないだろうか。 ▼ とはいえ、何点か疑問に感じる所がある。 レーニンにおいて隠蔽されているのは、建設しようとする共同体が敵対性にもとづいていることであるという。 マルクス・レーニン主義国家における、「階級闘争」の名を借りた粛清劇をみるかぎり、頷かざるをえない。 とはいえ、敵対性は消さなければならない。 階級対立の非和解性こそ、ブルジョア国家の存立基盤なら、なおさらではないか。 レーニンはどのようにして敵対性を消すことを考えていたのか。 また、資本主義を打倒しえない限り、敵対性は永続的に解消されないならば、どうやって、資本制社会を打倒するのか。 なにが資本制社会打倒なのか。 『国家と革命』がユートピア呼ばわりされる原因は、戦術的に迂回させて政治次元での闘争を重視することで、肝心の経済次元の論理がおざなりにされていたことにもあるのではないか。 「力の一元論」は面白いが、なにかしら肝心なことの説明がなされていないように感じてしまう。 レーニン主義のフロイト化の是非ともども、再考の余地はあるようにおもわれる。▼ とはいえ、これほどまで刺激的な左翼理論の書物というのは珍しい(そもそも右側の刺激的な本など読んだことはないけれど)。フロイトで読むレーニン、『分かりやすいスラヴォイ・ジジェク』という他はないだろう。 社会変革運動にたずさわる方、決断主義・レーニン主義・「ポストモダンの左旋回」に興味がある方は、必読の書である。 ▼ お試しあれ。評価: ★★★★☆価格: ¥ 756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Jul 9, 2007

コメント(0)

-

★ 革命を現実のものにするための必読書 白井聡 『未完のレーニン』講談社選書メチエ 前編 (新刊)

▼ 一匹の妖怪が思想界を徘徊している。 レーニン主義という妖怪が。 旧思想界のあらゆる権力がこの妖怪征伐の為の神聖同盟づくりに結託した。 仲正昌樹と東浩紀、八木秀次と小谷野敦、岩波のカルスタ派と『諸君』の公安スパイという具合に。▼ …… ▼ またやってしまった。 皆さんはご存じか。 近年、左翼の思想業界(狭い!)の中では、レーニンが世界的ブームになっているらしい。 現実の「マルクス=レーニン主義国家」は、とっくに崩壊した。 ところが、その創始者=「権威」として批判され、不平・不満の対象にされていたはずのレーニンは、最近、劇的な復活を遂げている。 映画『グッバイ、レーニン』の物悲しさを君はみたか。 レーニンは、現実の国家を失うことによって、永遠の生をえたのではないか。 ▼ レーニンは死なない。 スラヴォイ・ジジェクから糸圭秀美にいたるまで、レーニン主義的「決断主義」を称揚しないモノはいない。 「ポストモダンの左旋回」(仲正昌樹)といわれるこの現象、はたまた現実の社会主義国家の崩壊によって過去の思想として葬られたはずのレーニンは、なぜ、今、復活しつつあるのか。 ただの歴史の歯車を逆戻りさせるだけのことなのか。 過去の栄光を追いもとめる、老人の繰り言なのか。 ちがう。 断じてそうではない。 本書は、社会の変革を志すものなら、左右問わず、誰しもレーニンを学ばなければならないことを改めて教えてくれる、希有の著作なのである。 これを読まない人は、絶対、損をするだろう。▼ 前振りが長くなった。 ひとまず、概観しておこう。 第1部 躍動する<力>の思想をめぐって 第2部 『何をなすべきか?』をめぐって 第3部 『国家と革命』をめぐって▼ なによりも本書は、ジグムント・フロイトという補助線を用いることで、レーニン2つの問題作、『何をなすべきか?』と『国家と革命』の再読解を試みるものである。 このコラボレイト、刺激的でないはずがないではないか。▼ 第1部は、レーニンという、思想史的事件が語られる。 ▼ レーニンとは、「外部はある!」と語り、そこへ到達(=革命)した唯一の人間であった。 無慈悲なマキャベリアン、残忍な現実主義者としての「権力亡者レーニン」。 ユートピア的社会主義者、理想主義者として、社会主義諸国で宣伝された「聖人レーニン」。 この2つの分裂は、『何をなすべきか?』と『国家と革命』で、まるで相容れない主張が、レーニン本人によってなされている(ように見える)ことに起因してきた。 ▼ 本書はこの2つレーニン像を折衷しない。 『国家と革命』とは、総力戦によるロシア社会の全面崩壊から目をつぶる社会主義者と、空想的な無政府主義者、2つのユートピア主義に対して批判するためにかかれた「国家の廃絶」のマニフェストであって、断じて一般にいわれるようなユートピア主義の書物ではない、という。 レーニンの無政府主義者への批判は、力をめぐるものだ。 無政府主義者は、「国家を廃絶するための力」「その廃絶に使われる力を潰す力」を想定しているため、「力の2元論」を想定せざるをえない。 また、『何をなすべきか?』も、労働者の階級意識形成のために『革命的前衛党』による指導を礼賛する、一般に言われるようなマキャベリアンの書物ではない。 彼にしてみれば、革命とは「外部」へ超出することに他ならない以上、階級意識は「外部」から供給される他はないからである。 ▼ 「外部」へ「超出」することで「革命の必然性」を把握した後は、「客体」としてではなく、「主体」にならなければならない。 われわれは、「革命の必然性」とは、革命の到来によって、すなわち後になってから分かるものと考えてしまう。 現在では分からない。 「未来」において開示される他はないもの、と思いがちだ。 レーニンはちがう。 この悪しき議論を徹底的に排撃するのだ。 どうやって? レーニンは、革命の「客体化」を招きかねない、「今」と「未来の革命」との「あいだ」に横たわる時間的「裂け目」を、断じて認めようとはしない。 「主体」のなすべきことは、今ある「革命の現実性」にしたがうことである!!! 必然性から現実性への転回。 革命からその主体を剥奪して、「世界そのものを革命の主体とすること」。 ここにこそ、レーニンによる、マルクス主義のコペルニクス的転回があるという。 たしかに凄まじい発想の転換である。▼ 第2部は、悪名高い『何をなすべきか?』の読解である。 ▼ 筆者がフロイトを援用するのは、「悪しき前衛党主義」とされる理解に対して、別の読解を切りひらくためにほかならない。 そこで開示される理解とは、レーニンの「社会主義のイデオロギーの外部性」問題は、プロレタリア階級の意識にとって「抑圧されたもの回帰」、別の形をとった「神経症」の交替ではないのか?というものである。 抑圧的なものの回帰は、常に「性的欲動」と密接に関わる。 欲動が断念されることによって、「抑圧されたもの」が「性的なもの」に固着し続けた場合、人は神経症を発症する。 しかし、固着対象は、「性的なもの」から文化・社会的活動へ付けかえることも可能である。 そのような営みは「昇華」と呼ばれる。 フロイトによれば、宗教は「昇華」であると同時に集団的神経症であり、一神教とは「集団的神経症」における「精神の進歩」であるという。 ▼ レーニンは、プロレタリアートの「無意識」の領域に追いやられた「心的外傷」を、暴露・煽動を通して、労働者階級に認識させることを唱えた。 そして、「未開人」のような「自然発生性」にひざまずくこと ―――― 革命失敗は、「理論」に起因すると唱えて経済主義・組合主義に走ったり、「大衆の不活発さ」に起因すると唱えてテロリズムに走ったりすること ―――― を徹底的に批判する。 マルクス主義において追放されなければならない「呪物」は、ベルンシュタイン流の修正主義が言うような、「革命」ではない。 追放されるべき「呪物」「偶像崇拝」とは、「理論」とか「運動の自然発生性」への拝跪にほかならない。 レーニンは、ベルンシュタイン流の修正主義によって「自然発生性に拝跪」し「多神教化」しつつあった社会主義を一神教化し、真正の社会主義イデオロギーは資本制社会における階級関係を反映してはならない、と主張した人物であるという。 レーニンが突破した次元とは、ナロードニキ主義者や経済主義者たちにみられる、「人民の殺害」によるトラウマから、「罪責感」(=良心の疚しさ)を抱いてインテリゲンチャと人民との功利主義的和解に拘泥する意識にほかならない。 これらを断固はねつけて、「外の世界」に人民を連れ出そうとしたことに意義があるという。 レーニンの主張する革命とは、断じて、「人間的本性を取り戻す」=疎外論的図式ではなく、労働者・農民のための革命でもないのである。(その<2>はこちらあたりになる予定です。応援をよろしくお願いします)評価: ★★★★☆価格: ¥ 1,575 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Jul 5, 2007

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

- 税金・地方交付税から行政法まで!国…

- (2025-11-19 09:04:40)

-

-

-

- ジャンプの感想

- 週刊少年ジャンプ2025年51号感想その…

- (2025-11-18 13:00:34)

-

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0933 最強の経営者

- (2025-11-19 00:00:13)

-