2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年08月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

★ 「一大敵国」大阪朝日新聞社はどうして軍部に屈服したのか? 今西光男 『新聞 資本と経営の昭和史』 朝日選書 (新刊) 後篇

(この日記は前編からの続きですので、こちらからお読みください)▼ あとは、一瀉千里であった。 「竹槍では間に合わぬ、航空機だ」と書いただけで、東条英機から懲罰徴兵を食らわされそうになった、毎日新聞記者・新名丈夫(懲罰徴兵ではないという建前のため、新名記者と一緒に丸亀連隊に徴兵された250名は、全員、あの硫黄島で玉砕させられてしまう)。 用紙不足。 新聞共同印刷。 「一億玉砕」を叫ぶ朝日の記事には、 『軍神』を読んだ後では、むしろ、悲しみさえ伝わってくる。 米内・小磯の間をとりもち、小磯内閣を誕生させた緒方は、国務相・情報局総裁の就任を断ることができなかった。 座右の銘が「一生一業」であった緒方は、ここに政治家の道、否、A級戦犯への道をあゆむ。 情報局なのに、軍部から情報が入ってこない。 なんと、マスコミ関係者は、短波放送の違法聴取で海外戦況情報を収集していたらしい。 なにより、せっかく検閲の緩和をはかって、統制組織の解散をしたというのに、逆に記者の方から、「どの程度記事にしたら良いかわからない」という苦情が出た(本書289頁)ことくらい、皮肉な話はあるまい。 検閲・内面指導といった「編集面」のみならず、「経営面」の統制強化は、かくも記者の精神を蝕んだのである。▼ かくて本書は、GHQでさえ、この戦時体制を解体することができていない、戦時体制は今もなお継続している、と締めくくられる。 「民主化」と新興紙の育成は、冷戦の進行とともに挫折してしまう。 レッドパージによって、新聞は右旋回した。 社外への株式譲渡禁止措置は、戦後も商法特例法によって継続された。 それだけではない。 共販制度終了による専売化は、過当競争を生みかねない。 過当競争を防止せよ!!!という観点から、再販制度が導入されたという。 全国紙と地方紙の棲み分けが固まり、それぞれテレビ局を系列下におく体制も固まった。 もはや、「棲み分け」「既得権」によって権力に飼い馴らされてしまい、「一大敵国」の象徴として「筆政」を冠せられ、権力や資本に対峙する気概を持った存在は、どこにも存在していない。 一大敵国をやめたとき、「筆政」は終わってしまうのか。 ジャーナリズムへの警鐘を鳴らして、本書は終わっている。 ▼ なによりも、戦前のメディア事情がわかってたいへん楽しい。 用紙統制の影響もさることながら、満州事変とは違い太平洋戦争では、ラジオの普及によって速報性を奪われてしまい、号外がほとんど配られなかったという。 1941年12月には、新聞共同販売組合が結成。 ここに、言論統制とは引き換えに新聞社間の拡販競争はおわってしまう。 もはや、「販売の神様」務台光雄は用済。 正力松太郎は、読売から彼を追い払った。 とはいえ、それ以前、1920~30年代の東京では、読売が販売店主自営方式、毎日は直営店方式、朝日は「軍隊式」拡張販売店方式と、それぞれが特色のある拡販方式を採用していたらしい。 ▼ 内務省・警察をバックにしてセンセーショナルな紙面と景品で拡張、「新聞報知」を吸収した読売。 「一県一紙」の結果、誕生した地方紙・ブロック紙。 「戦時統制」最大の受益者が読売新聞と地方・ブロック紙であることは、共販体制を利用して1945年4月から実施された「持分合同」によって、中央紙が地方から全面撤退する寡占化が達成されたこと、読売報知新聞が東京管区内NO1の地位に就いたことに表れていて、たいへん興味深い。 なにより驚いたのが、わが国で最初に民間定期航空事業を始めたのは、朝日新聞であること。 村山社主家と美土路昌一の夢であった航空事業は、戦前、日航に吸収されてしまう。 夢よ、もう一度。 彼らの夢の結実こそ、戦後の「全日空」(初代社長は美土路)であったことは、まったく知らなかった(朝日は全日空の株式を所有している)。 朝日新聞は、飛行機をつかい、蒋介石との和平工作もやっていたという。 ▼ また、新聞界のテレビ支配の淵源がわかって、たいへんおもしろい。 軍の報道検閲と統制は、新聞に直接向けられるだけではない。 ほかにも、「国策に寄与」させるための通信社「同盟通信(共同と時事の前身)」の設立という、「絡め手」を介しても行われていた、という。 単一のナショナル通信社の創設は、APやUPI、ロイターといった、外国通信社と張りあうためには必要かもしれないが、地方新聞社や「編集の自由」を重視する人々にとってはたまらない。 国策通信社によるニュース配信は、新聞を「通信社の下請け化」させかねないためでである。 ところが中央紙、とくに緒方竹虎などは、官庁発表記事などの「玄関ダネ」は通信社に任せればよい、新聞は解説記事を重視すればいいのだ、として、「同盟通信社」設立を推し進めた、という。 なぜか。 ラジオでニュースを速報されては、新聞の営業が立ち行かない。 そこで、通信社を1社つくって新聞界がそれを抑えこみ、通信社がラジオを抑えこむことで、新聞界がラジオを統制しようとしたのだという。 むろん、そんな野望はたちまち潰えてしまうのだが。 また「社団法人新聞社」制度こそ、外部から掣肘をうけない、独裁的権力を経営者に付与することになったこと。 記者登録と記者処分権限を柱とする「記者クラブ」制度は、1941年から始まったこと、などは、たいへん面白い指摘であるだろう。 ▼ とにかく、「朝日新聞・筆政・緒方竹虎」という、「問題の立て方の勝利」と言っても過言ではないだろう。 他紙ではそうはいかない。 戦争にどんどん協力した新聞社だから、どこにも「権力」との間に緊張関係がないためである。 社長・会長として経営権を掌握していた、大阪毎日の高石、読売の正力松太郎の伝記を描こうとしても、ただの「権力確立物語」、軍国主義への協力物語、ジャーナリズム精神「売り渡し物語」になってしまいかねない。 欲ボケ権力ジジイの物語など、だれも読みたくはないだろう。 一方、逆に筋金入りのリベラリスト、桐生悠々や石橋湛山などでは、今度は「反戦を貫いたぞ、立派だろう!」、という礼賛話になるしかない。 しかも、「獄中18年」「獄中12年」(徳田球一・宮本顕治)に比べると、徹底性が足りない。 どちらを描くにしても、ショボイ話になりがちだ。 それに比べると、緒方竹虎はちがう。 社長でもなければ、会長でもない(「筆政」期間内は、副社長でもない)。 むろん、軍部や戦争には、反対であった。 だから、権力と資本から、凄まじい圧力を腹背に受けざるをえない。 そのような中で、記者としてはむしろ凡庸な感じすら受ける緒方竹虎が、 「主筆」「筆政」として朝日新聞の舵をにぎり続けることができた「力学」が、ある程度まで丁寧に解明されていて、大変素晴らしい。 ▼ あえて、瑕疵をあげるとすれば、「昭和史」といいながら、戦後が描かれていないことではないだろうか。 これは、権力と対立する「一大敵国」にあって、資本とも対立するゆえに、「筆政」なる地位が必要となったという論の妥当性を検証する上で、欠かせない手続きであろう。 現在、朝日新聞は、村山家ともめる一方、安倍内閣の「一大敵国」であることは周知の事実。 また、朝日新聞は、少なくともタカ派の自民党政権とは、対峙し続けてきた。 ならば、「筆政」的存在とは、つねに朝日新聞には必要であり続けたのではないか。 1963年の村山事件以降、朝日新聞から社主家が追放され、1967年からは、広岡知男社長が就任することになった。 このとき、同時に「主筆」も復活している。 つまり、緒方竹虎的存在は、ありふれたものなのではないのか。 どうしても、このような疑念は、ぬぐうことができない。▼ とはいえ、力作の本書。 残暑の厳しい中でも、読むに耐える、必見の一冊といえるだろう。評価: ★★★★価格: ¥ 1,470 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Aug 29, 2007

コメント(0)

-

★ 「一大敵国」大阪朝日新聞社はどうして軍部に屈服したのか? 今西光男 『新聞 資本と経営の昭和史』 朝日選書 (新刊) 前篇

▼ 近年、戦前メディア史研究は、面白いものがずいぶん多い。 依然として、他人事のように「朝日新聞こそ戦争を扇動しただろ」という批判に終始し、「それでお前は、当時にあっても今にあっても、戦争に協力しないんだな?」といいたくなるような本もあるが、これは明らかに違う。 朝日新聞主筆にして、戦後、自由党総裁にのぼりつめた、リベラリスト緒方竹虎に着目。 くわえて、新聞の下半身である「広告」「経営」から、当時の朝日新聞にせまる、たいへん興味深い作品なのである。 ▼ 大阪系「小新聞」として出発した朝日新聞。 関東大震災以後、大阪朝日の子会社、東京朝日新聞は、毎日新聞(=東京日日新聞)とともに、東京系新聞の窮状を尻目に、大資本を武器として飛躍的な発展をとげることになる。 東京系で全国紙として生き残ったのは、わずかに正力松太郎が買収した読売新聞だけであった。 だが、毎日新聞とならんで最強のメディアに成長していた朝日新聞は、1918年の「白虹事件」以降、「皇室ダブー」「暴力」に弱いことをさらけだしていた。 これら皇室と右翼の圧力に対峙するため、スローガン「不偏不党」を打ち出したことで、かえって戦時下になると、政府への「戦争協力」が断れなくなってしまったという。 資本(村山)、経営(緒方)、権力(軍・右翼)の3つ巴の暗闘として描かれる、戦前の朝日新聞裏面史。 これが面白くないはずがあるまい。▼ 「白虹事件」により権力から加えられた大打撃。 東西の朝日新聞をあわせると、部数は100万をこえていた。 もはや、名物主筆記者(池辺三山・鳥居素川)の論説を読ませるだけではすまない。 専門記者集団を統括するとともに、読者100万のニーズに応える経営センスをもった、論説と経営に精通した新聞人が必要となってくる。 ここに、「経営の論理」を体現する社長と、「言論の自由」を体現する論説委員の中にあって、前者の枠組の中で後者を保障し指導する体制=「筆政」なる仕事がクローズアップされてくる。 その任にあたったのが「主筆」。 最近、朝日で復活した同名の「主筆」(船橋洋一が就任)とは訳がちがう。 畏友・中野正剛の引きで朝日入社した緒方竹虎は、前門の軍・右翼、後門の社主家村山一族(=資本)の圧力をうけながら、1923年から20年間、東京朝日を振り出しとして、やがて全朝日の経営を掌握し、両者に立ち向かうことになる。▼ その間の朝日新聞史は、たいへんに面白い。 1920年代、「軍縮」「普選」推進の大論陣を張った、大阪朝日新聞社。 大阪朝日は、「反権力」「反中央」がバックボーンだった。 そのため、権力から離れた地点から「正論」を語ることを旨としていた、という。 それに対して、「大正」の元号をスクープしたことで知られる緒方竹虎や東京朝日は、権力の中枢への綿密な取材体制を組み情報を入手しながら、軍・右翼の圧力から身を守ろうとした。 そのため、陸軍中央と密接な連絡があり、軍にシンパシーを持つものもいたという。 くわえて、1931年7月までには、大阪毎日主筆・高石真五郎ならびに大毎は、満州での武力行使に賛同していた。 大阪朝日とその主筆・高原操は、満州事変以降、軍部支持に社論を転換させたことで悪名が高い。 しかし、この大阪朝日の変節は、すでに満州事変以前に、東京朝日が路線転換をおこない、大阪朝日が「孤立無援」の状況におかれたことが大きい、という。 「反軍」の牙城、大阪朝日の整理部は、東京朝日から出向してきた原田譲二に粛清された。 ナベツネに粛清された、読売新聞社会部を思い起こさせるドラマだ。▼ とはいえ、緒方竹虎によって、朝日新聞の論調が変わったというと、必ずしもそうではないようだ。 「2・26事件」時、緒方竹虎が青年将校の前に「仁王立ち」したことによって、東京朝日は、ミズーリ大学の選定する「新聞功労賞」を受賞する。 そんな緒方の理想は、じっくりと取材対象との対人関係を積み上げる、解説記事を中心とした、硬派な新聞づくり。 ところが、営業やセンセーショナリズムを売る社会部方面からは、評判が悪かったらしい。 「売れるネタがあるのになぜ書かない?」と。 緒方は、1936年3月1日の社説に、「2・26」事件の軍を批判して「立憲主義」を唱えたものを書いたのに、軍・内務省に媚を売る連中に、無断で書き直されてしまったことさえあったという。 今の新聞ジャーナリズムにもいえる、自由主義的な傾向の後退と、官僚的統制主義の蔓延。 官界に深いつながりをもつエース的な論説委員さえ、逼塞する空気もあってつぎつぎと退社。 社会部からは、「新聞は商品だから、発禁にならないような社説をかけ」とねじ込まれる。 「主張のための新聞は、大きすぎると無理だ。週刊誌でなければ」という緒方竹虎の慨歎・「苦悩」は、大組織固有の分裂をみれば、あながち理解できなくはない。 ▼ もはや、新聞では、軍の政治攻勢を防げない。 緒方は、軍部を抑えるため、広田内閣支持の論陣を張るが失敗。 新聞の限界を感じた緒方は、広田・米内のラインから政府に発言の場を確保することで、戦争を防ごうとした。 緒方は、1936年以降、政府関係の要職を兼務しはじめる。 とはいえ、その転換の無残さは「朝日新聞こそ日本精神に徹した最高の新聞」「朝日新聞を売ることは、国家への忠誠、『新聞報国』への道であり『朝日精神』の発揮である」(本書164頁)の販促スローガンに表れているといわざるをえない。 日中戦争では、官報よりも早い戦死者公報を地方版で出すことによって、朝日新聞は大幅に部数をのばしたという。 また、緒方の政界進出は、社主家・村山長挙社長の嫉妬・反発をまねく。 また、太平洋戦争に突入すると、朝日新聞は、スパイゾルゲ事件で尾崎秀実という逮捕者を出していた。 くわえて緒方は、重臣・官僚・議会に対して「反東条」の倒閣工作をおこなって自刃させられた、刎頚の友・中野正剛の葬儀委員長さえつとめた。 ▼ 緒方竹虎は、「権力と資本の調整役」の位置に立つことによって、社主家を上回る力を握ることができた。 政権と反目していては、経営にとって有害、とならざるをえない。 権力に弾圧されると、朝日では常に呼応する勢力が現れる。 この時は、軟派(社会部)と大坂方を中心とした「反緒方」勢力。 政府は、全新聞社を一社に統合する計画に失敗したものの、新聞統制強化をあきらめない。 「特権」をエサにして、新聞社の「社団法人化」を進めた。 その動きに抵抗したものの粉砕された都新聞(東京新聞の前身)は、社団法人化と統制下における「夕刊専門紙」化によって、かえって東京圏の一大新聞社にのし上がったらしい。 緒方は、村山・上野社主家の株式譲渡問題と、キャッシュフローの関係から、「社団法人化」は難しいと判断。 緒方は、「新聞の公器性」から「資本と経営の分離」をせまり「社団法人化」をもとめる政府に抵抗しながら、社主家の経営介入を防ごうと、社外株式の排除・大株主の議決制限・株主配当制限の実施をおこなった。 ここで、村山社長派と反緒方派が提携。 1943年12月26日、緒方は「筆政」の地位から更迭されてしまう。 「ただ勝つために新聞を作ってゆく」(本書、266頁)所存という、村山長挙朝日新聞社長の反緒方クーデター・新体制発足の直後の挨拶には、暗澹たる気持ちを抱かないものはあるまい。(後編はこちらあたりになる予定です。応援をよろしくお願いします) 評価: ★★★★価格: ¥ 1,470 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Aug 26, 2007

コメント(0)

-

★ 靖国右翼は、自分が卑怯者の子孫であることの夢をみるか 山室 建徳 『軍神』 中公新書 (新刊)

▼ 「八月ジャーナリズム」の時期がやってきた。 この時期になると、テレビでは、それまで見向きもしていない、「ヒロシマ・ナガサキ」を語りだす。 そして、「ヤスクニ」参拝の是非を問う。 八月は、出版メディアのかき入れ時なのか、本屋にも戦争本が並ぶ。▼ この本も、そんな1冊、のはずだった。 ▼ しかし、その読後感は、これまでどの本でも体験したことのない、奇妙な、類例のないものであった。 もし、少しでも興味があるのなら、このブログを読むのをやめて本屋に行って欲しい。 この本は、内容そのものではなく、あなたに与える読後感にこそ、価値があるように感じるからである。 その苦い味わいをここで知ってしまうには、あまりにも惜しい。▼ もう一度、訪ねたい。 これ以降、このブログを読んでいる皆さんは、最初から、読む気のない人なのですね?▼ さて、本題に入ろう。 この本では、「日中戦争」「太平洋戦争」とは呼ばない。 当時の呼称にこだわりたい、という。 「支那事変」「大東亜戦争」……こういう用語を使うと、ともすれば右翼、と思われがちだ。▼ しかも、著者の「軍神論」自体、実にたわいのないものである。 なにせ、日本近代史上最初の軍神は、「廣瀬武夫中佐」「橘周太少佐」。 第2章「乃木希典」。 第3章が「軍神にならなかった軍神」としての爆弾三勇士。 第4章が、日中戦争・大東亜戦争の軍神たち ――― 杉本中佐、西住戦車長、山崎軍神部隊(アッツ島玉砕)、山本五十六、加藤少将(加藤隼戦闘隊)、9軍神(特殊潜行艇) ――― というようになっていて、時代をこえて、わずかな事例を比較研究をしようというものだ。 なんとも、お手軽な企画ではないか。▼ 当然、軍神論は、皮相的で、あまり面白いものではない。 軍神とは、戦争によって強まった、日本人の一体感の中で誕生した、涙に縁どられた物語であって、栄光の物語ではない。 明治時代の軍神は、豪傑偉人で誰にでもなりうるものではなかった。 それが昭和期になると、おのれの命を味方のために捨てる決断をするだけで誰でも軍神になれてしまうという。 軍神の世界にも、デモクラシーが訪れたのだろうか。 とりわけ、士卒にすぎない「爆弾三勇士」「9軍神」の物語は、エゴイズムを押し殺して任務をはたす、日本民族固有の精神の発露とされただけではなく、「武士道」になぞらえられた旧軍神に対して、「国民道」の体現者(三勇士)、とみられたという。 男子は三勇士に、女子は三勇士の母親に、「泣く」ことで感情移入させていく。 かくて爆弾三勇士は、「9軍神」をへて、特攻隊への橋渡しとなる。 結果がどうあろうと、立派に死んでいったものを悼む……▼ むろん、上記からみても分かるように、つまらない本という訳ではない。 乃木大将の殉死は、奥さんまで殉死したことで、庶民の異様な興奮をまきおこしたらしい。 当初、軍神は、近代西洋からの直輸入である「銅像」の形態で祭られていたが、乃木以降、「神社」として祭られる動きがすすんでいく。 東郷平八郎などは、「軍神にされるなどマッピラご免」と断っていたにもかかわらず、「神社」にされてしまったらしい。 とくに、大東亜戦争期の日本軍が、西欧化の波に洗われる中で、日本固有の精神「覚悟」を守り続ける中核とされていたこと、日本的精神の担い手は農村の住人だったことなどは、なかなか興味深いものがあるだろう。▼ とはいえ、「武士道」「理屈を超えて感動を与える出来事」などとに分かれ「自決の意味」をめぐって混乱していること、または当時の日本人が「西欧人の評価」を異様に気にしていること程度に終始していて、新しい知見に乏しい。 とくに、爆弾三勇士の銅像建立が遅々として進まなかったことについて、「エリート層は案外冷静だった」(250頁)などと、おマヌケなことを言っていて呆れてしまう。 この点は、「新聞メディアの民衆扇動」として批判する前坂俊之『太平洋戦争と新聞』(講談社文庫)でも、同じだから困ってしまう。 たんに、「爆弾三勇士=被差別部落民説」という噂が流布することによって、庶民の「爆弾三勇士熱」が冷めてしまっただけにすぎない。 前者はエリートを高く評価しすぎ。 後者は大衆の自律性を過小評価しすぎ、である。 戦前の大衆の暗部になると、妙にスルーする傾向が大きいのは、納得がいかない。 ▼ しかし……▼ この本は、最後、「詩」によって締めくくられる。 1945年7月28日、海軍航空機に搭乗中戦死した、パイロット、林尹夫。 かれは、「1億総特攻」が叫ばれる中でも、敗戦は不可避であることを知っていた。 そして、「自己犠牲」を逃れがたい運命と思い定めながらも、この国が遠からず屈服するであろうことを予測していた。 この希有の知性の持ち主が残した詩が、本当にすばらしい。 正字体・歴史的仮名遣いに改められているが、現代仮名遣いで全文収録したい。 (注 mitleben=ともに生きる)▼ 日本帝国終末 没落と崩壊 デカタンス 亡び残るものなにもなし すべての終末 今年の秋は 淋しく冷く風が吹きすさび 残るものはなにもなくなろう そこに残る人は ちょうど今宵のような 冷たい風が吹き 松が鳴る音を聞きながら 泣くにも泣けぬ寂しさに 耐えきれぬようになろう お気の毒だが 私はもう あなた方とは縁なき者なのだ 我らとmitlebenしうる者は 今年の夏まで 生きぬ者に限られるのだ そして それ迄に 死ぬべく運命づけられぬ者は 我らとmitlebenしうる 権利をもちえないのだ かつて存在した人間関係は すべて深い溝で切断され 我ら もはやなんの繋がりも 持ち得なくなっている 親しかりし人々よ あなた方はいま いったい生きているのか それとも 明日の再建をひかえて 生命の源泉を培っているのか だが 現在の生なくして なんで明日の生が 存在しえようか すべては 崩壊する 日本に終末がくる あの ダブー カタストローフよ▼ わたしは、何度となく指摘してきた。 靖国神社は、国のために死ぬことの「不可能性」を隠蔽するための装置にすぎない。 靖国に集う愛国者とは、「誰かが自分の代わりに騙されて、代わりに死んでくれることをもとめる」人たちにすぎないのではないか、と。 ▼ しかし、その考えは甘かったかもしれない。「不可能性」は、靖国と愛国者の間だけに横たわっているのではない。 かつて、わたしたちの祖先は、醜悪にも、かれらに続くことなく、生き残った。 鬼畜と形容した米英にひざまづき、命乞いをした。 卑怯者の子孫にすぎないわれわれは、彼らを「追悼する」「カワイソウと思う」「悲しむ」「後世の戒めとする」「英霊と思う」……そんな資格さえ持ちえないのかもしれない。▼ この詩を教えてくれただけでも、この書はすばらしい価値がある、そう思われてならない。評価: ★★★☆価格: ¥ 987 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位 評価: ★★★☆価格: ¥ 1,313 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Aug 16, 2007

コメント(1)

-

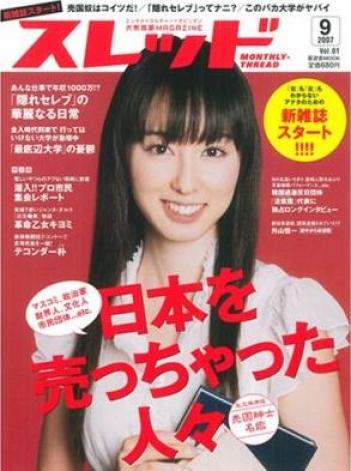

★ 維新政党新風よ、永遠なれ 『スレッド Vol.1 』 晋遊舎ムック、(最新刊)

▼ 維新政党新風が、「9条ネット」「女性党」にまで比例で大敗北した、参議院選挙翌日。 とてつもない雑誌が創刊された。 その名は、『エンタメ×カルチャー×オピニオン大衆啓蒙 MAGAZINE』なる謳い文句をかかげる、極右雑誌『スレッド』。 どうだろう。 皆さんの近くの本屋に並んでいないだろうか。 ▼ もう、表紙からすごい。 今をときめく、尻美人、モデルの秋山莉菜。 その微笑みの下の赤字の帯、「日本を売っちゃった人々」をみよ。 マジなんだか、ネタなんだか、さっぱりわからない。 もの凄くサイケである。▼ 中身はさらに凄い。 ほとんど、2ちゃんねるの「ニュー速」「極東アジア板」「ハングル板」あたりの右翼スレでみかけるような内容がならぶ。 みていて、なにもあたらしく得るようなものがない。 左翼批判が、一見、カジュアルな感じで語られるんだが、所詮、バカウヨの限界。 最後には、「特ア」「反日」のオンパレード。 なにやらデジャブーが … いけているんだか、いけていないんだか、さっぱり分からない ▼ うーん、これって、新左翼が70年安保で敗北して、サブカルチャーに戦場を移したアレの、右翼版なのだろうか? それにしても、ほとんど、2ちゃんねるの焼き直しなんすけど、これ。▼ 右翼連中は、勘違いしているのではないか。 左翼に牛耳られるマスコミ。 このままでは、プロパガンダ戦に敗北してしまう(私がそう信じているわけではない)。 こちらも、プロパガンダで対抗しなければならん。 とりあえず、あまり政治に関心をもたない若者でも分かるようなものにしなければ。 そう考えて、「大衆啓蒙」のため、こんな雑誌を作ったんだろうか。 自称保守論壇の『諸君』『正論』は、荘重で重々しくて暑苦しい。 だから、カジュアルな路線、というわけか。 秋山莉奈だしね。▼ でも、政治とはパブリックな空間で展開されるものだ。 そこでは、説得と討議が欠かせない。 大衆啓蒙のプロパガンダ雑誌である以上、討議がないのは許そう。 しかし、カジュアルな政治雑誌、しかもネタ元2ちゃんねるレベルの雑誌。 そこに、ヘラヘラと軽薄な文章で、「売国奴」「朝鮮総連」なんて語られて、どうして「説得力」を感じるだろうか? ▼ 『諸君』『正論』で断定調で重々しく書かれるのは、重々しい宣告に「説得力」が感じられるからだ。 あまり中身がないものでも、定められた様式、フォーマルとされる形式で語られれば、それなりに説得力があるように感じられる。 だから、どれも似たような口調だ。 退屈きわまりない。 ▼ 一方、ファッション雑誌は、「これが売れ筋」「これが流行」というカリスマの宣告と、その宣告を信じた人々が買うことによって生じる、「予言の自己実現」に支えられている。 日本に張り巡らされた「反日ネットワーク」に代表される右翼の妄想ほど、「予言の自己実現」からほど遠いものはないだろう。 ▼ まして内容は、2ちゃんねるレベル。 おまえら、2ちゃんねるレベルの見も知らぬ厨房から「啓蒙」されたいかよ。 見も知らぬ左翼がこんな雑誌作ったら、おまえら「啓蒙」されるか? されないだろ。 最初から戦略を間違えているとしかおもえない。 もう少し真面目にやらんかい。 そういえば、維新政党新風のせと利幸も連載していたっけ。▼ そんなこんなで、外山恒一の連載ぐらいしか楽しめるものがなかった。 このおっさん、ファシストをなのるけど、どうみてもなりすましだからな。 あと、反日漫画が、凄まじく不愉快で楽しかった。 ▼ こんなもんで長続きするとは思えないんだけど、まあ頑張れ評価: 採点不能(維新政党新風支持者にお勧めします)価格: ¥ 680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位

Aug 7, 2007

コメント(2)

-

★ 偉大なる小沢一郎にみた、古き良き自民のおもかげ

▼ 小沢一郎は、やはり凄い。 ▼ だれもが言っていることだけど、今回の参議院選挙で、心の底からそう思った。 凄い奴だとは思ってた。 だから、ずーっと、ファンだった。 でも、まさか、ここまで凄い政治家だとは。 心から言える。 小沢一郎、ありがとう。 あなたのマジックをみられて、わたしは幸せでした。 ▼ 世論調査で、連呼された民主優勢。 どんなにいわれても、とても信じられなかった。 ぜったい、アナウンス効果がある。 自民支持層は、マスコミ辞令に反発するだろう。 結果的に、自民が善戦するに違いない。 しかし、結果はどうか。 121議席中、民主60議席、自民37議席。 民主系無所属も入れれば、65議席と38議席。 民主党の快勝である。▼ 基礎票がちがう。 基礎組織がちがう。 なにより、不当ともいえるくらいの1票格差で、田舎が優遇されている。 民主党が勝てるわけがない。 2005年総選挙。 民主が田舎で善戦したからといって、少しも気が晴れなかった。 無理だよ。 田舎で自民に勝てるはずがない。 前原民主の迷走は、かかる田舎でも都会でも勝てないという、八方ふさがりの末はじまったのではなかったか。 ▼ 小沢一郎は、この常識を覆した。 角栄秘伝の「川上戦術」。 山間部。 誰もいない所での辻たち。 1人1人と握手することを教えた。 何万軒もの家をまわり、選挙民と話すことを教えた。 古い。 途方もなく古い。 民主の若手はバカにした。 雰囲気は感染する。 読売を始めとしたマスコミもせせら笑った。▼ だが、どうだろう。 小沢は、就任以来、1人区に3~5度も入り、連合をはじめとして支援団体周りを欠かさなかった。 公明党代表や安倍首相のように、駅前で街宣車にのって演説するようなこともしなかった。 菅直人と鳩山にまかせ、自らは山奥に入り、ビール箱の上にたち、支援団体をまわりにまわった。 あの厳つい顔に神々しささえ感じたほどである。▼ ここにメディアの3点セット、5000万件の消えた年金と、松岡農相の自殺、赤城農相の事務所費問題がからんだ。 おまけに、2005年総選挙の勝たせすぎ意識もあったのだろう。 この波にうまくのって、1人区、23勝6敗を達成した。 ここまで凄い逆転劇をみたことがない。 ▼ それにしても、片山虎之助の「敗戦の弁」は見事だった。 民主新人に敗れた、参議院幹事長。 あつまった大勢の支持者の前で、支援に最大級の謝辞をのべたあと、「不徳の致すところ」と、みずからの不甲斐なさを責めた姿には、不覚にも涙がこぼれた。 そうなんだよな。 2005年総選挙のとき、岡田克也元代表に見せてほしかったのは、このような毅然とした姿だったんだよな。 偽メール問題で、前原誠司代表が世間を失望させたのは、このような逆境で発揮されるはずの人間の器の小ささではなかったか。▼ 自民党政治家には忘れられない思い出がある。 もう十年以上も昔になるか、自民党議員の後援会のパーティーに出かけた。 むろん、アルバイト。 イベントの主催者はいった。 「自民党議員が支持者を買収するパーティーだよ」「まあ、気を悪くしないで頑張ってくれ」。 しかし、想像とはまるでちがった。▼ 主役は、初老の県議。 どうやら、今度の総選挙に出馬するらしい。 広い公園を借り切って、屋台を出して、支持者たちが飲み食いできるようにしている。 ところが、どこにも、嫌らしさがない。 商店主や医師やさまざまな顔役の老人とおぼしき人々が、和気藹々と談笑して、こんどの選挙で勝たねば、といっている。 医師会、薬剤師会、酒販店組合…。 おれが町の立派な先生だ。 みんなで勝たせよう。 周りは、都会のはずなのに、そこはたしかに田舎の夏祭りの雰囲気であった。 わたしは、アルバイトにもかかわらず、「生長の家」の信者さんから、熱心に入会を薦められた。▼ 衝撃は、フィナーレにおとずれた。 初老の県議とかれの家族は、出口にたち、帰っていく支持者たちと握手をしていった。 ところが、支持者だけにとどまらなかった。 そのあと彼は、われわれアルバイトにも、「ありがとう」と声をかけながら、握手をはじめたのである。▼ 今でも、その光景は、忘れられない。 初老の県議は、心底、来ていただいてありがとう、というオーラを出しながら、少しも卑屈な所がなかった。 おだやかで、優しそうな雰囲気をただよわせ、われわれ、ひとりひとりに謝意をのべていた。 なにもわざとらしいところがなかった。 心底、尊敬できる恩師、とみまがうまでのオーラを漂わせていた、といったら、皆さんにも理解できるだろうか。 ▼ そうか。 これが、自民党の政治家というものなんだ。 ▼ 得たいの知れない、「人間力」としか形容しようがないもの。 市議から県議をへて、国会議員をねらうような自民党の政治家は、みな、このような力を身につけているのか。 何百人もの競争をへて、勝ち上がった「党人派」。 野党議員と自民党議員の、絶望的な力量差を感じた夜だった。▼ しかし、現実は、さらに厳しかった。 わたしに絶望感をいだかせたこの自民党県議は、とうとう国会議員になれなかった。 2度挑戦して、2度負けたことを私は新聞で知った。 どうやら、今も、県議として活躍しているようだ。 しかし、もはや永遠に立候補できまい。 かれの国会議員になる夢は、潰えたのである。 ▼ あれから何年たったのだろう。 今、そんな「人間力」をそなえた、党人派の自民党議員は、一体、どれくらいいるだろう。 赤城農水相の絆創膏騒動にしても、昔の自民党議員ならありえなかった。 安倍晋三の総理大臣居座りにしても、昔の自民党なら考えられない。 派閥を解体して、自民党の組織を解体した挙げ句、赤城農水相のような人物しか、自民党はリクルートできなくなったのである。▼ 古き良き自民党は消えた。 今では、小沢一郎の民主党こそ、「古き良き自民党」があるようにかんじられる。 多分にも「昭和のノスタルジー」を感じながら、わたしは民主党に1票を投票した。 ▼ この選択に幸あらんことを。 ← 自民党・公明党ザマーミロ!と思った方は1クリック!今のブログ順位

Aug 2, 2007

コメント(5)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 60 イタリア港と仙台藩

- (2025-11-17 06:29:47)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-

-

-

- 楽天ブックス

- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…

- (2025-11-18 10:54:57)

-