PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(30)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(219)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(22)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(2)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)美術館・博物館

(1)カテゴリ: 読書案内

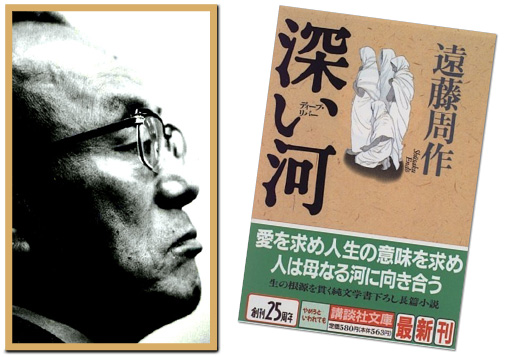

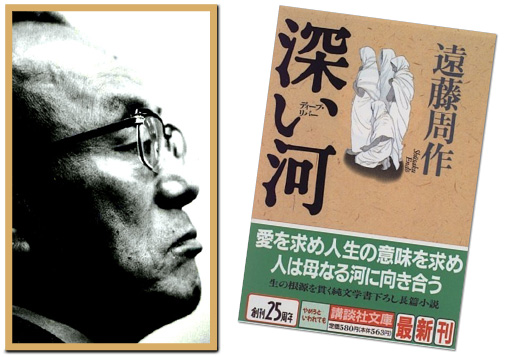

【遠藤周作/深い河】

◆神は存在というより働き、愛の働く塊なのだ

この小説は平成5年に出版されたものであるが、70代に突入した作家の作風とは思えないほどの瑞々しさ、ごく自然なドラマ性を感じさせる。

小説の構成は、様々な苦悩を背負った人々が、たまたま同じツアー旅行に参加することとなり、その各人ごとに物語が展開していくものだ。

その旅行先というのも、インド仏跡巡りというのだから、作者の何らかの意図を感じないではいられない。

要となるのは、大津という人物。美津子が学生時代に誘惑したカトリック信者である。

話はこうだ。

ミッション系の大学へ通っていた美津子は、周囲からけしかけられて、真面目なカトリック信者でもある男子学生の大津を誘惑する。

大津は不器用ながら純粋な愛を傾けるが、美津子にしてみれば、ウブな大津を弄んでみたくなっただけのことで、じきに飽きた。

その後、美津子は見合いで裕福な青年実業家と結婚するが、その生活に何一つ満たされることはなかった。

一方、大津は美津子からボロ雑巾のように捨てられた後、救いを求めてフランスのリヨンに渡った。

ところがその後、美津子が同窓会で大津の噂を偶然耳にすると、大津はインドで修行しているとのこと。

そんなこともあって、美津子はインドツアー旅行に参加するのだった。

『深い河』の作中に登場する美津子と大津の会話は興味深い。何とかして神への信仰を中断させようとする側と、必死で神への迷いを断ち切り、救いを求める側。

これは、あるいは遠藤周作自身の自問自答だったかもしれない。

高校で多少の世界史をかじった方なら誰でも知っていることだが、キリスト教が布教の名を借りて多くの土地を奪い、それこそたくさんの人命を奪ったという事実。だがどうしてキリスト教がなくならないのか。神の存在を否定しないのか。

そう、信仰とは理屈なんかではない。ただひたすらに信じることなのだから。

著者は、大津の言葉を借りて次のように言う。

「日本人の心にあう基督教を考えたいんです」

ヨーロッパでは、唯一絶対と考えられている神の存在だが、東洋人にはその宗教観を受け入れるのが難しい。

大津の考えとして、「神は色々な顔を持っておられる。ヨーロッパの教会やチャペルだけでなく、ユダヤ教徒にも仏教の信徒のなかにもヒンズー教の信者にも神はいる」と。これは正に、遠藤周作が人生を懸けて問い続けて来た宗教観であろう。

神は存在というより、働きなのだと。

『深い河』は、迷い続ける人に優しく働きかける霊的な小説と成り得るかもしれない。

『深い河』遠藤周作・著

☆次回(読書案内No.53)は尾崎翠の『無風帯から』を予定しています。

コチラ

◆神は存在というより働き、愛の働く塊なのだ

この小説は平成5年に出版されたものであるが、70代に突入した作家の作風とは思えないほどの瑞々しさ、ごく自然なドラマ性を感じさせる。

小説の構成は、様々な苦悩を背負った人々が、たまたま同じツアー旅行に参加することとなり、その各人ごとに物語が展開していくものだ。

その旅行先というのも、インド仏跡巡りというのだから、作者の何らかの意図を感じないではいられない。

要となるのは、大津という人物。美津子が学生時代に誘惑したカトリック信者である。

話はこうだ。

ミッション系の大学へ通っていた美津子は、周囲からけしかけられて、真面目なカトリック信者でもある男子学生の大津を誘惑する。

大津は不器用ながら純粋な愛を傾けるが、美津子にしてみれば、ウブな大津を弄んでみたくなっただけのことで、じきに飽きた。

その後、美津子は見合いで裕福な青年実業家と結婚するが、その生活に何一つ満たされることはなかった。

一方、大津は美津子からボロ雑巾のように捨てられた後、救いを求めてフランスのリヨンに渡った。

ところがその後、美津子が同窓会で大津の噂を偶然耳にすると、大津はインドで修行しているとのこと。

そんなこともあって、美津子はインドツアー旅行に参加するのだった。

『深い河』の作中に登場する美津子と大津の会話は興味深い。何とかして神への信仰を中断させようとする側と、必死で神への迷いを断ち切り、救いを求める側。

これは、あるいは遠藤周作自身の自問自答だったかもしれない。

高校で多少の世界史をかじった方なら誰でも知っていることだが、キリスト教が布教の名を借りて多くの土地を奪い、それこそたくさんの人命を奪ったという事実。だがどうしてキリスト教がなくならないのか。神の存在を否定しないのか。

そう、信仰とは理屈なんかではない。ただひたすらに信じることなのだから。

著者は、大津の言葉を借りて次のように言う。

「日本人の心にあう基督教を考えたいんです」

ヨーロッパでは、唯一絶対と考えられている神の存在だが、東洋人にはその宗教観を受け入れるのが難しい。

大津の考えとして、「神は色々な顔を持っておられる。ヨーロッパの教会やチャペルだけでなく、ユダヤ教徒にも仏教の信徒のなかにもヒンズー教の信者にも神はいる」と。これは正に、遠藤周作が人生を懸けて問い続けて来た宗教観であろう。

神は存在というより、働きなのだと。

『深い河』は、迷い続ける人に優しく働きかける霊的な小説と成り得るかもしれない。

『深い河』遠藤周作・著

☆次回(読書案内No.53)は尾崎翠の『無風帯から』を予定しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内] カテゴリの最新記事

-

《再掲載》読書案内 山の音/川端康成 戦後… 2024.10.05

-

《再掲載》読書案内 女生徒/太宰治 新感覚… 2024.07.27

-

吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.