PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(30)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(219)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(22)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(2)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)美術館・博物館

(1)カテゴリ: 読書案内

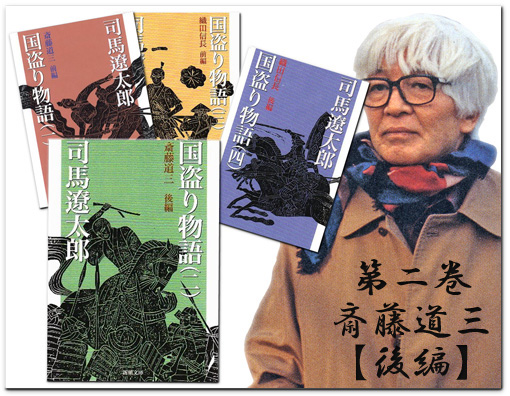

【司馬遼太郎/『国盗り物語』第二巻 斎藤道三 後編】

◆ビジネスマン必須の書、天下の取り方を学ぶ

二巻に入ると、斎藤道三は着々と心願を成就させていく。

無論、物事は一筋縄では運ばないことも多々あるので、手間のかかることもある。

だが、接近した土岐頼芸に女をあてがい、骨抜きにしてしまうところなど、なかなかの策士である。さすがは斎藤道三、抜かりはないのだ。

要するに、上に立つ者などお飾りに過ぎない。実質上の権力をいかにして掌握するかが問題なのだ。

美濃の神経中枢を司ることさえできれば、自ずから実力者としての印象が濃厚になる。まずは美濃一国の政治と経済を動かすだけの実権を握る必要がある。

それには道三が「城代」という資格を取り、名前だけの守護職ではあるが、あくまで主人は土岐頼芸として置いておくわけだ。

もしもこのようなゆゆしき動きがあった際に、主人をこんこんと諫めるだけの参謀がいたならば、よもやどこの馬の骨とも知れぬ斎藤道三ごときにその地位を脅かされることなどなかったであろう。

また、頼芸自身が信頼のできる部下の助言をきちんと聞き入れる度量があったならば、この戦乱の世の中も、土岐家は盤石に持ちこたえることができたかもしれない。

だが、頼芸にはその二つのうちどちらもが欠けていた。

土岐頼芸に近付いた斎藤道三は、何とか美濃の国主を頼芸につかせる必要があった。

というのも、土岐家の相続争いの際、頼芸は兄の政頼に破れ、勢力を負われていた。

道三は、あの手この手を使い、漸く弟の頼芸に守護職を継がせることに成功し、また、頼芸から絶大な信用も得ることになった。

頼芸は色欲に溺れ、徐々に行政は道三任せになっていく。

その後、道三は美濃の名族である明智家より那々姫を正室として迎えることとなる。

この那々姫は、「小見の方」と呼ばれ、やがて女児を生む。

この姫君が濃姫であり、織田信長の正室に入るのだ。

無能な頼芸も、いよいよ道三の勢力に押されぎみとなり、ここへ来て己の馬鹿さ加減を知る。

反道三派を結成し、越前の朝倉や近江の六角に声をかけ、打倒斎藤道三の意志を固めた。

結局、聡明にして戦術に長けた道三に勝てるはずもなく、頼芸はその地位を負われ、尾張の織田を頼るまでに落ちてしまった。

こうして斎藤道三は長い年月をかけ、一歩一歩足場を踏み固めて、ついに美濃の「国盗り」に成功したのだ。

それは、現代に置き換えるなら、何か事業を起こす時、やはり運転資金は多ければ多いほど良いという明快なプランである。

つまり、道三が京で油問屋に婿入りしてばく大なる財産を相続し、元手となる資金を築き上げたことは、将来、いかなる場合にも対応できる、いわばスペアキーを作ったにも等しい。

この金が錬金術のように、益々の財を生み出してゆくのだから、金のあるところへ金が吸い寄せられていくしくみも納得できる。

さらには、人脈だ。

この交友関係が最終的には兵器となるから侮れない。

人の持つ魅力を知り、時には毒を呑まされながらも人と人との狭間を上手に縫って行かねばなるまい。

好きな人とばかり付き合うのは交友ではない。

苦手な人からも多大な利を得る交友こそが、人脈へとつながるのだ。

しかし、そうは言っても、金があろうと人脈があろうと、これがなければ意味はない。

そう、「情熱」である。

何かを成し遂げたいと強く願う情熱こそが、歴史を動かすに違いない。

もしも「この仕事で(商売で)成功したい」と思うのならば、斎藤道三のように、自分は成功してどうしたいのか明確なビジョンがなければ達成できまい。

天下取りのノウハウをもっと具体的に知りたいと思う方は、ぜひとも『国盗り物語』のご一読を。

きっと自己実現への手がかりとなるに違いない。

『国盗り物語』(二) 斎藤道三(後編) 司馬遼太郎・著

☆次回(読書案内No.91)は司馬遼太郎の「『国盗り物語』第三巻 織田信長 前編」を予定しています。

コチラ

◆ビジネスマン必須の書、天下の取り方を学ぶ

二巻に入ると、斎藤道三は着々と心願を成就させていく。

無論、物事は一筋縄では運ばないことも多々あるので、手間のかかることもある。

だが、接近した土岐頼芸に女をあてがい、骨抜きにしてしまうところなど、なかなかの策士である。さすがは斎藤道三、抜かりはないのだ。

要するに、上に立つ者などお飾りに過ぎない。実質上の権力をいかにして掌握するかが問題なのだ。

美濃の神経中枢を司ることさえできれば、自ずから実力者としての印象が濃厚になる。まずは美濃一国の政治と経済を動かすだけの実権を握る必要がある。

それには道三が「城代」という資格を取り、名前だけの守護職ではあるが、あくまで主人は土岐頼芸として置いておくわけだ。

もしもこのようなゆゆしき動きがあった際に、主人をこんこんと諫めるだけの参謀がいたならば、よもやどこの馬の骨とも知れぬ斎藤道三ごときにその地位を脅かされることなどなかったであろう。

また、頼芸自身が信頼のできる部下の助言をきちんと聞き入れる度量があったならば、この戦乱の世の中も、土岐家は盤石に持ちこたえることができたかもしれない。

だが、頼芸にはその二つのうちどちらもが欠けていた。

土岐頼芸に近付いた斎藤道三は、何とか美濃の国主を頼芸につかせる必要があった。

というのも、土岐家の相続争いの際、頼芸は兄の政頼に破れ、勢力を負われていた。

道三は、あの手この手を使い、漸く弟の頼芸に守護職を継がせることに成功し、また、頼芸から絶大な信用も得ることになった。

頼芸は色欲に溺れ、徐々に行政は道三任せになっていく。

その後、道三は美濃の名族である明智家より那々姫を正室として迎えることとなる。

この那々姫は、「小見の方」と呼ばれ、やがて女児を生む。

この姫君が濃姫であり、織田信長の正室に入るのだ。

無能な頼芸も、いよいよ道三の勢力に押されぎみとなり、ここへ来て己の馬鹿さ加減を知る。

反道三派を結成し、越前の朝倉や近江の六角に声をかけ、打倒斎藤道三の意志を固めた。

結局、聡明にして戦術に長けた道三に勝てるはずもなく、頼芸はその地位を負われ、尾張の織田を頼るまでに落ちてしまった。

こうして斎藤道三は長い年月をかけ、一歩一歩足場を踏み固めて、ついに美濃の「国盗り」に成功したのだ。

それは、現代に置き換えるなら、何か事業を起こす時、やはり運転資金は多ければ多いほど良いという明快なプランである。

つまり、道三が京で油問屋に婿入りしてばく大なる財産を相続し、元手となる資金を築き上げたことは、将来、いかなる場合にも対応できる、いわばスペアキーを作ったにも等しい。

この金が錬金術のように、益々の財を生み出してゆくのだから、金のあるところへ金が吸い寄せられていくしくみも納得できる。

さらには、人脈だ。

この交友関係が最終的には兵器となるから侮れない。

人の持つ魅力を知り、時には毒を呑まされながらも人と人との狭間を上手に縫って行かねばなるまい。

好きな人とばかり付き合うのは交友ではない。

苦手な人からも多大な利を得る交友こそが、人脈へとつながるのだ。

しかし、そうは言っても、金があろうと人脈があろうと、これがなければ意味はない。

そう、「情熱」である。

何かを成し遂げたいと強く願う情熱こそが、歴史を動かすに違いない。

もしも「この仕事で(商売で)成功したい」と思うのならば、斎藤道三のように、自分は成功してどうしたいのか明確なビジョンがなければ達成できまい。

天下取りのノウハウをもっと具体的に知りたいと思う方は、ぜひとも『国盗り物語』のご一読を。

きっと自己実現への手がかりとなるに違いない。

『国盗り物語』(二) 斎藤道三(後編) 司馬遼太郎・著

☆次回(読書案内No.91)は司馬遼太郎の「『国盗り物語』第三巻 織田信長 前編」を予定しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内] カテゴリの最新記事

-

《再掲載》読書案内 山の音/川端康成 戦後… 2024.10.05

-

《再掲載》読書案内 女生徒/太宰治 新感覚… 2024.07.27

-

吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.