PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

その他

(7)映画/アクション

(77)映画/ヒューマン

(97)映画/ホラー

(35)映画/パニック

(25)映画/歴史・伝記

(32)映画/冒険&ファンタジー

(41)映画/ラブ

(47)映画/戦争・史実

(41)映画/SF

(55)映画/青春

(23)映画/アニメ

(24)映画/サスペンス&スリラー

(143)映画/時代劇

(21)映画/西部劇

(4)映画/TVドラマ

(29)映画/コメディ

(15)映画/ミュージカル

(1)映画/ドキュメンタリー

(3)映画/犯罪

(12)映画/バイオレンス

(9)映画/ヒッチコック作品

(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』

(8)読書案内

(217)仏レポ

(2)コラム紹介

(120)竜馬とゆく

(9)名歌と遊ぶ

(70)名句と遊ぶ

(288)風天俳句

(5)名文に酔う

(16)ほめ言葉

(3)教え

(42)吟遊映人ア・ラ・カルト

(13)江畔翁を偲ぶ

(12)ガンバレ受験生!

(5)オススメの本

(3)月下書人(小説)

(6)写伝人(写真)

(6)写真

(18)名曲に酔う

(1)名画と遊ぶ

(2)訃報

(11)舞台

(1)神社・寺院・史跡

(12)テーマパーク

(2)カフェ&スイーツ

(20)要約

(23)聖地巡礼

(1)発見

(8)体験談

(1)お気に入り

(1)ヘルス&ビューティー

(3)読書初心者

(5)カテゴリ: 読書案内

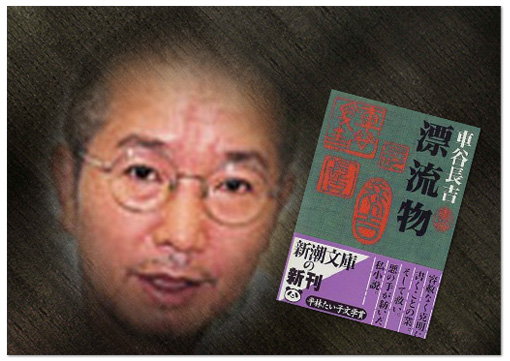

【車谷長吉/蟲の息(漂流物より)】

◆生きることは「苦」であり「行」である

バッハの楽曲には「身・口・意・生のすべてによって神を讃えることを主題にした宗教音楽」がある。

バッハはたまに耳にするが、間違いなく神聖で崇高なメロディーだ。

一方、釈迦の教えでは、「人の身・口・意が行なうすべてのふるまいを業と言い、業は次ぎ次ぎに因果を呼び込む苦」である、という。

さしあたり車谷長吉は、その業を背負ってこの現よを彷徨っている作家と言えるかもしれない。

残念ながら、彼はバッハのように、文学を通して何かを讃えるなんてことはできなかった。

むしろ「人の生死には本来、どんな意味も、どんな価値もない」ことを、冷静に教えてくれる。

人は皆、自分という存在に意義や意味を持たせたがる。

自分が誰かに必要とされて、この世に生を受けたのだと思い込もうとする。

そうでなければ自己を喪失してしまうからだ。

ところが車谷は平然と、「鳥獣虫魚の生死と何変ることはない」と言ってのける。

こういうことをちゃんと小説にできる人は少ない。

本物の作家である。

『漂流物』は、短編が7篇おさめられている秀作だ。

とはいえ、どれもが奇形的で酷さを感じさせ、ヒリヒリするような情念が感じられる。

最下層の人々の中を、ギリギリの状況で、這うようにして生きる姿は、ほとんど生の美学である。

釈迦の言うとおり、すべてが空だとしても、「人が生きるためには、不可避的に生きることの意味を問わねばならない」と、車谷は矛盾を承知でペンを取る。

私も文学の意味とか意義は、そこにあるのだと思う。

私が7篇の中でとくに気に入ったのは、「蟲の息」だ。

これは主人公の「私」が勤務する会社で、やくざ者まがいに会社が横車を押され、「私」がその解決を一任されるという作品だ。

それは、相手を怒らせることなく、かと言って会社サイドはびた一文払わずに済ませるという難題だった。

「四日に一度ぐらいの割りで相手の事務所へ出向き、さんざん怒鳴られ、脅され、せっつかれ、詫び、泣きを入れ、ほめそやし、ひたすら平伏し、併し色よい返事は与えず、はぐらかし、空とぼけ、決して言質を取られないように細心の意を払いながら」

という手段に出たのである。

これはほとんど「行」であろう。

そんな苦行をなぜわざわざ「私」は自らすすんでやる必要があったのか。

落ちるところまで落ちてやるという破滅思考のなせるわざだったのだろうか。

ある時、「私」がほんの慰めにくずの葉を摘んで花瓶に活けたところ、葉の裏に虫が止まっていた。

細針亀虫だった。

だが不憫にも、この虫の前足は一本欠損しており、5本しかなかった。

決して鳴かないこの虫を切なく思いながら、「私」はそのままくずの葉に止まらせてやったのだ。

この虫がキーワードとなっているのは言うまでもない。

私は作中の主人公である「私」と共鳴し、この不憫な亀虫に仏の姿を見た。

捨て身の覚悟がない人間は、どうにかこの世と折り合いをつけて生きていくしかない。

私はまじめに、ただひたすらまじめに生きていこうと思った。

車谷長吉氏は、先月17日に亡くなった。

衷心より車谷長吉氏のご冥福をお祈り申し上げる。

『漂流物』より「蟲の息」 車谷長吉・著

※なお、吟遊映人の過去記事 車谷長吉「赤目四十八瀧心中未遂」は コチラ から

☆次回(読書案内No.164)は未定です、こうご期待♪

コチラ から

★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から

◆生きることは「苦」であり「行」である

バッハの楽曲には「身・口・意・生のすべてによって神を讃えることを主題にした宗教音楽」がある。

バッハはたまに耳にするが、間違いなく神聖で崇高なメロディーだ。

一方、釈迦の教えでは、「人の身・口・意が行なうすべてのふるまいを業と言い、業は次ぎ次ぎに因果を呼び込む苦」である、という。

さしあたり車谷長吉は、その業を背負ってこの現よを彷徨っている作家と言えるかもしれない。

残念ながら、彼はバッハのように、文学を通して何かを讃えるなんてことはできなかった。

むしろ「人の生死には本来、どんな意味も、どんな価値もない」ことを、冷静に教えてくれる。

人は皆、自分という存在に意義や意味を持たせたがる。

自分が誰かに必要とされて、この世に生を受けたのだと思い込もうとする。

そうでなければ自己を喪失してしまうからだ。

ところが車谷は平然と、「鳥獣虫魚の生死と何変ることはない」と言ってのける。

こういうことをちゃんと小説にできる人は少ない。

本物の作家である。

『漂流物』は、短編が7篇おさめられている秀作だ。

とはいえ、どれもが奇形的で酷さを感じさせ、ヒリヒリするような情念が感じられる。

最下層の人々の中を、ギリギリの状況で、這うようにして生きる姿は、ほとんど生の美学である。

釈迦の言うとおり、すべてが空だとしても、「人が生きるためには、不可避的に生きることの意味を問わねばならない」と、車谷は矛盾を承知でペンを取る。

私も文学の意味とか意義は、そこにあるのだと思う。

私が7篇の中でとくに気に入ったのは、「蟲の息」だ。

これは主人公の「私」が勤務する会社で、やくざ者まがいに会社が横車を押され、「私」がその解決を一任されるという作品だ。

それは、相手を怒らせることなく、かと言って会社サイドはびた一文払わずに済ませるという難題だった。

「四日に一度ぐらいの割りで相手の事務所へ出向き、さんざん怒鳴られ、脅され、せっつかれ、詫び、泣きを入れ、ほめそやし、ひたすら平伏し、併し色よい返事は与えず、はぐらかし、空とぼけ、決して言質を取られないように細心の意を払いながら」

という手段に出たのである。

これはほとんど「行」であろう。

そんな苦行をなぜわざわざ「私」は自らすすんでやる必要があったのか。

落ちるところまで落ちてやるという破滅思考のなせるわざだったのだろうか。

ある時、「私」がほんの慰めにくずの葉を摘んで花瓶に活けたところ、葉の裏に虫が止まっていた。

細針亀虫だった。

だが不憫にも、この虫の前足は一本欠損しており、5本しかなかった。

決して鳴かないこの虫を切なく思いながら、「私」はそのままくずの葉に止まらせてやったのだ。

この虫がキーワードとなっているのは言うまでもない。

私は作中の主人公である「私」と共鳴し、この不憫な亀虫に仏の姿を見た。

捨て身の覚悟がない人間は、どうにかこの世と折り合いをつけて生きていくしかない。

私はまじめに、ただひたすらまじめに生きていこうと思った。

車谷長吉氏は、先月17日に亡くなった。

衷心より車谷長吉氏のご冥福をお祈り申し上げる。

『漂流物』より「蟲の息」 車谷長吉・著

※なお、吟遊映人の過去記事 車谷長吉「赤目四十八瀧心中未遂」は コチラ から

☆次回(読書案内No.164)は未定です、こうご期待♪

コチラ から

★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内] カテゴリの最新記事

-

吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04

-

吟遊映人が影響を受けた五冊 2024.03.23

-

読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 … 2024.03.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.