2011年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

天然キクラゲ

週末の風雨による被害が心配な為、早朝に養蜂場のある農園に行ってきました。幸いこれといった被害はなく一安心。ふと見てみると、農園の横の道路沿いに大きくなった天然キクラゲを見つけました。この二日間の雨で大きく成長していたのでした。早速収獲しました。一雨一雨ごとに暖かくなる春の雨に感謝?家に持ち帰り、綺麗に水洗いしました。キクラゲは 中華料理などでよく用いられる、食用のキノコの一種。木に生えた状態が、木に耳が付いているように見えることから、漢字で「木耳」と表されのです。表面は暗褐色で滑らか、乾いた時には小さく縮み、湿ると元に戻るのです。そしてやや透明感がある天然キクラゲ。見事な輝きです。朝から中華料理は無理でしたので、妻がモヤシ炒めにしてくれました。クラゲに似たコリコリとした歯ごたえを楽しみました。火を通しても食感が変わらないのが最高なのです。朝から至福の時間なのでした。

2011.05.31

コメント(1)

-

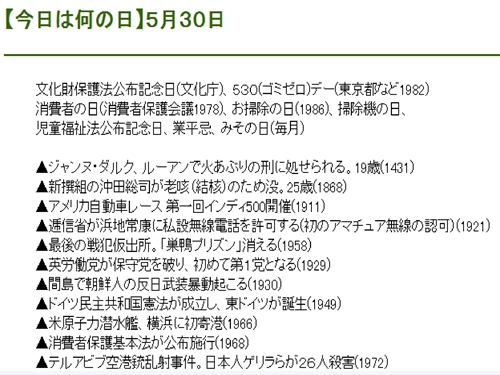

「ゴミゼロの日」

今日5月30日は『ゴミゼロの日』。「ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)」の語呂合せから。各都道府県の環境美化推進協議会が実施している。尚、5月30日~6月4日は、 ごみ減量化・リサイクル推進週間。街中のゴミを拾い歩く運動で、1975年(昭和50年)に愛知県豊橋市が始め、全国に広がった運動とされているとのこと。この運動の基本はゴミを拾うことよりも「自分のゴミは自分で持ち帰りましょう」を合い言葉に示されているように、ゴミを捨てない心を養うためにゴミを拾うという啓蒙運動。公害防止への生活習慣を養うことであり又ひいては思いやりの精神へそして人の和にさらには世界の平和へと進められるもの。最近、駅の構内などの公共施設に設置されているゴミ箱の数が大幅に少なくなっている事に気がつくのである。現在地球の人口は年々増加の一途を辿っており、将来この巨大な人口を支える為には限りある地球資源の有効利用しなけれならないのである。地球資源の有効活用を図る為にも530運動の精神は生かされなければならない。ゴミの分別収集、リサイクルによる再利用を図ることで地球環境と共生してゆかねばならないのである。しかし高速道路のゴミ箱、コンビニのゴミ箱等、公共施設のゴミ箱にどうみても、分別されてないゴミ、自宅のゴミ、危険物などゴミ箱に入っていることが見受けられるときが最近よくあるのである。これは犯罪行為ではないだろうか? そして福島第1原発事故では、原発敷地内のみならず、広範囲で放射性物質による汚染が疑われる土壌や瓦礫、建設廃材などの処分先の目処が立っていず、周辺自治体はその保管や処分方法に頭を悩ませている日々が続いているのである。その他に今日は以下の如き記念日。「消費者の日」 1978(昭和53)年に政府が制定。経済企画庁(現在の内閣府)が主催。 「掃除機の日」 1986(昭和61)年に日本電機工業会が制定。ダニや黴が多く発生する梅雨どきに向けて、掃除の大切さを呼びかける日。 「文化財保護法公布記念日」 1950(昭和25)年、「文化財保護法」が公布。

2011.05.30

コメント(0)

-

「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」構想

先週末のテレビのニュースで、パナソニック 、アクセンチュア、オリックス、日本設計、住友信託銀行、東京ガス、パナホーム、三井不動産、三井物産、そして我が藤沢市は5月26日、パナソニックが世界に発信する本格的な街まるごと「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」構想に関する発表を行ったのである。パナソニックグループが提供する太陽電池や蓄電池、省エネ家電などを組み合わせたエネルギーシステムを総合的に展開することで、二酸化炭素(CO2)排出量を70%削減する都市のビジネスモデルを確立すると。 【http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20110527-OYT9I00060.htm】より平成25年度の開業を予定しており、実稼働するケースとしては国内初となるとのこと。場所は東海道線沿いのパナソニックの藤沢工場跡地(約19ヘクタール、藤沢市辻堂元町)とのこと。長い間空き地になっておりどの様な再開発が行われるのか関心をもっていた場所。以前工場のあった頃のGOOGLE MAPの航空写真図。そして現在のGOOGLE MAP地図。空き地には何も建設されていないことが解るのだ。来年度にも着工予定で、1戸建てやマンションなど合計約1千戸、3千人規模の居住を見込むとのこと。このプロジェクトでは、太陽光発電システムのみならず、なんと家庭用蓄電池をすべての住宅・施設・公共ゾーンなど街区全体に初めから標準装備していく予定とのこと。 【http://journal.mycom.co.jp/news/2011/05/27/009/】より 【http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110526-00000087-mai-bus_all.view-000】より我が市では今年も住宅用太陽光発電システム設置補助金の募集を行っており、今年度は250件で、前年より50件増加したのである。補助金額は、藤沢市の補助分が1kWあたり4万円で上限が12万円。これは神奈川県内の市の1kwあたりの支給額としては最高金額なのである。これからも我が市の太陽光発電普及への意気込みが解るのである。神奈川県分は1kWあたり1万5千円で上限が5万2千円。昨年より補助額が減っているが、普及により設置費用が下がっているためとのこと。更に国の補助も1kwあたり4.8万円。よって3kwの太陽光発電を設置すれば約31万円の補助金が支給されるのである。福島原発事故の影響で原発そのものの安全性が揺らぐ中、国内では脱原発の動きが大きく動き始めているのである。原発計画が今後見直されれば、太陽光発電の普及が大幅に伸びるとみられ、10年間で10兆円規模の市場に成長する可能性も指摘されているのである。市場の拡大は太陽光発電の購入コスト低下につながり益々追い風となるのである。この様な背景の中、我が市で国内初めての環境に優しいモデル都市「スマートタウン」が完成することは、家庭用太陽光発電設置者としては非常に嬉しい、そして完成が待ち遠しい『発電所長』なのである。

2011.05.29

コメント(0)

-

父の23回忌

今日は父の23回忌の法要のため、実家の檀家寺である市内の寺に妻と行って来た。 早いもので平成元年に亡くなってから22年が経ってしまった。日蓮聖人が世を救うため、法華経によって幕府、官僚に教えを説き、立正安国論など書物の献上もされたが聞き入れず、ついに片瀬龍の口で斬首刑に。龍の口に着き、いよいよ首を斬ろうと、役人が刀をかまえたとたん、江ノ島の方角から不思議な光の玉が飛んできて、役人は驚いて逃げ去り、処刑は出来なかったのだ。そして翌朝、佐渡島へ遠島の刑となり役人に引き立てられ越後へ向かったのである。その途中に休息されたお寺がこの我が実家の檀家寺。手前の灯籠はもっと高いのだが、東日本大地震の後に続く余震で倒れ落ちる事を危惧し、住職が業者に依頼し中間の石を撤去し背を低くしたと。そして住職の知り合いの日蓮宗の寺も多くが津波の被害に遭い、友人住職が亡くなり多くの寺や墓地が壊滅状態で墓石さえも完全に流され墓地の後は全くの更地になってしまったと。本堂の壁には今年の法事該当者のリストが張られていた。パソコンで管理された?このリストに基づき檀家の方に法事の案内をしているのであろう。年忌法要は、一周忌だけが満で数え、それ以外は死亡の年を入れて「かぞえ」で考えるのだ。年忌の数は、一・三・七と一桁目が奇数。この割り切れない数は、どうしても割り切れない絶対の世界をめざす、仏教の姿勢を象徴しているとは以前の住職の講話。 本堂内部。本堂は創建以来何回かの火災や関東大震災で被災したとのことだが、そのたびにこの寺を慕う檀家信徒によって復興されて来たのである。境内庭の日蓮聖人立像。本堂裏には多くの墓地が。自宅に戻り実家の家の裏にある墓地へ。雨の中、持ち帰った卒塔婆を供え墓参り。我が実家は江戸時代の寛永年間(1624~)からの代々の当主が過去帳から解っているのだ。これも亡き父がこの檀家寺に足繁く通い調べ上げたのだ。この後近くの和風レストランで食事会。この日の参列者の平均年齢は70才前後?。次の母の23回忌まで皆元気で頑張って欲しいのであった。

2011.05.28

コメント(2)

-

わが家の問題! 転倒予防

妻が浴槽に簡単に取り付けられる手摺り『入浴グリップ』を通販で購入しました。 帰宅してみると既に妻が取り付け済み。最後の仕上げと増し締めを行いました。浴槽上部に取り付けたままで風呂蓋が出来る便利設計。上部ハンドルは使用者の体格に合わせて3段階の高さ調整が可能。浴槽内のスペースが狭ければ内側のグリップは取り外しが出来るのです。材質は本体フレームはアルミ製、グリップはポリプロピレン製で握りやすいのです。早速入浴し使ってみました。家の中でもっとも転倒しやすい環境なのが、やっぱりお風呂?浴槽の出入りにこのグリップを握ると安心できるのでした。 【通販商品紹介HPより】次は風呂床のタイルの滑り止めでしょうか。 骨は加齢に伴って少しずつもろくなって行くのです。しかし,ただ単に骨がもろいからといって,そう簡単に折れるわけではなく,骨折のほとんどは,転倒や転落などの事故によって起こってくるのです.たとえどんなに骨が頑丈な人でも,滑って転べば骨折してしまうのです。これから「転倒予防」について,わが家の問題として考えて行かねばならない年齢なのです。

2011.05.27

コメント(2)

-

中之島バラ園 接写

昨日に引き続き大阪・中之島バラ園の接写写真を紹介いたします。 バラは古くから世界で最も愛されてきた植物。現在栽培されているバラのほとんどは、世界各地の野生種のバラ8種程度を人為的に掛け合わせることにより生み出されたもの。四季咲きのバラ、黄色やオレンジのバラも、長年の品種改良の結果なのです。残念ながらここ『中之島バラ園』では青いバラは栽培されていませんでした。

2011.05.26

コメント(1)

-

中之島バラ園

この日も早朝起床。朝の散歩にホテルから徒歩で10分ほどの『中之島バラ園』へ向かう。中之島バラ園は、中央公会堂の目の前にあります。時間は未だ・・・・・・・・・・・。中之島バラ園の入り口。プレートが薄いピンクのバラの花で飾られていた。バラ園は、明治24年、大阪で初めて誕生した中之島公園の中にあり、今まさに満開!平日早朝ながら多くの方がカメラ片手に訪れていた。 1時間ほどかけて観賞&そっして写真撮影。明日はバラの接写写真を紹介いたします。

2011.05.25

コメント(0)

-

中洲川端へ

出張で我が社の九州支社に行ってきました。場所は福岡空港から福岡市地下鉄空港線に乗り中洲川端駅で下車。博多大橋からの眺め。鏡天満宮。菅原道真が博多に到着した時に鏡で姿を映した場所と伝えられ、そのときの鏡を御神体とすることから「鏡天満宮」という名とのこと。東中島橋から博多川の上流側を望む。博多リバレイン。演劇・アート・グルメ・ショッピング・宿泊施設の全てを兼ね備えた快適空間。施設の中には、ルイビトンなどの大きなブランドショップが並ぶほか、博多座、福岡市立福岡アジア美術館、ホテルオークラ福岡等が。昼食は事務所の近くの大阪屋で。博多の味の老舗であるのに店の名は何故か『博多石焼 大阪屋』入り口には「あぶってかも」と書かれた赤い大きな提灯と大坂屋の暖簾が。「あぶってかも」とはこの地の郷土料理。博多湾で捕れたスズメダイを真水でよく洗い、内臓を取り出したものに多めに塩を振り、軽く干したものを、うろこを落とさずに真っ黒になるまで焼いたものと支社同僚の説明。この日は「海鮮丼」に挑戦。仕事を終わり、近くの居酒屋で親睦会。そして20時ののぞみで新大阪に向かったのであった。

2011.05.24

コメント(5)

-

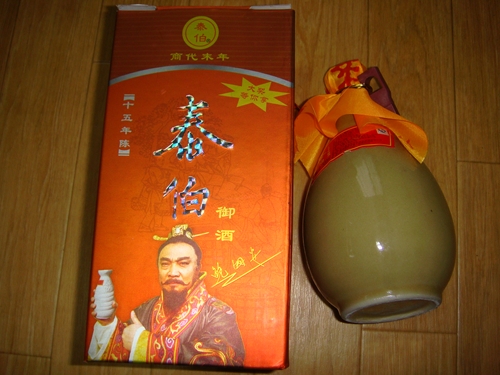

御酒泰伯

先日、いつもお世話になっている会社の社長から中国土産をいただきました。『御酒泰伯』。中国、無錫へ旅行に行かれたとのこと。私も2回ほど行ったことがある地。太湖に面した風光明媚な地。最近は無錫ハイテク産業開発区として経済発展が著しい都市。泰伯(たいはく)は、中国周王朝の古公亶父(ここうたんぽ)の長男で、呉の祖とされる人物。同僚の話によると『紹興酒』とのこと。箱には『黄酒』の文字が。中国の米を原料とする醸造酒。紹興酒は代表的な黄酒とのこと。そして老酒(ラオチュウ)は長期熟成させた黄酒と。

2011.05.23

コメント(0)

-

我が家の庭の5月の花々

ゴールデンウイークから我が庭にはいろいろな花が相次いで開花しています。スズランについては以前このブログで紹介しました。まずは『ドウダンツツジ』。アセビ(馬酔木)に似た釣鐘型や壷形をした小さな可憐な白花を下向きに咲かせていました。この植木は、庭で紅葉を楽しみたいという妻の希望で、イロハモミジと一緒に購入したもの。秋に葉色が燃えるような真っ赤な美しい色合いになるのも楽しみです。 『西洋オダマキ』。丈夫な宿根草で、高さ30~50cmになり、株の中心からまっすぐ伸びた茎に薄紫などの4~5cmの花を多数咲かせています。上の花と勢力を争っている別のオダマキ。以前は赤紫の花もありましたが勢力争いに負けてしまったようで殆ど咲かなくなってしまいました。我が部屋の前の『コデマリ』。別名、スズカケ。枝は細く、先は枝垂れる。この時期、白の小花を集団で咲かせる。この集団は小さな手毬のように見え、これが名前の由来となっているのです。『シラン』。日本、台湾などが原産の野生ラン。花色は主に濃いめの赤紫。とても丈夫で育てやすく、庭に植えっぱなしにしていても毎年増えて花をつけます。 『ダッチアイリス』。毎年咲いてくれるダッチアイリス。今年も青紫色が咲いてくれました。以前、黄色と2色の球根を植えたはずですが黄色は何処に?そして各種『芍薬』。まず濃い紫の花が咲き出しました。牡丹が「花王」と呼ばれるのに対し、芍薬は花の宰相、「花相」と呼ばれるのです。ボタンが樹木であるのに対して、シャクヤクは草なのです。我が部屋の前の白色の芍薬。やや恥じらいながら花の中心の紅。今年は何故か花の数が少なめ。そして一番元気な薄紫の芍薬。『つるバラ』。カクテル?つるバラの人気品種。花色は明るい赤色で底が黄色。そして同じく大型の黄色のつるバラ。この後、各種百合の花やグラジョウラスが開花して来るのが楽しみなのです。

2011.05.22

コメント(1)

-

人工分蜂成功

先週の内検時に自然王台が出来ていましたの、これを小型の巣箱に移し他に蛹蓋の多くある巣枠と蜜が溜まっている巣枠の2枚を併せて移し人工分蜂に挑戦していました。人工分蜂とは、字のとおり人の手で群れを分割すること。今日の内検で新女王が誕生し歩き回っているのを確認できたのです。交尾前のためかまだ体も小さいですが、元気なようで他の働き蜂にも認められつつあるようです。近々の晴れた日の午後、新女王蜂は空中交尾のため巣から飛び出していくはずなのです。旨く交尾に成功すればその後は産卵を始めるのです。下を向いているのが新女王蜂。ロ-ヤルコート状態も始まっているようです。もう一つの人工分蜂の巣箱はまだ新女王の誕生には至っていませんでした。王台は完全に先端が塞がっていますので近いうちに誕生することが期待されるのです。女王蜂は成長も早く、オス蜂が23日、働き蜂が21日かかって巣房から出るのに対し、女王蜂は16日で出房し、羽化するのです。 来週の内検が非常に楽しみなのです。他の2群は毎週内検毎に群勢を高めています。蛹蓋で全面被われている巣枠が今回もありました。女王蜂も一生懸命産卵を続けているのです。まず巣を除き卵が産めるかを自ら確認後、尻を曲げて巣穴に入れ産卵しているのです。珍しく上部が直線上に蜜蓋で覆われている巣枠も見つかりました。新たに巣礎枠のみのものも巣箱に追加しました。巣礎枠とは、蜂の巣になる基礎の板です。黄色い板は蝋で出来ていて、6角形がプリントされているのです。この板に蜜蜂が蜜蝋を盛って巣を作るのです。他の群の元気な女王蜂も確認できました。こちらも夢中に?産卵していました。今日から2群は3階建てとなりました。6月上旬には最初の蜜絞りが可能ではないかと考えているのです。自然分蜂に供えて小箱を巣箱の横に置いて置きました。養蜂の師匠の蜜蜂は分蜂し、幸い近くに置いてあった空の予備の巣箱に潜り込んだことを聞いたからなのです。この時期は養蜂については『分蜂』がキーワードなのです。

2011.05.21

コメント(0)

-

我が農園のキジ(雉)

昨日早朝、我が養蜂場のある菜園に点検に行く途中の林で雄の雉と1週間ぶりに出会いました。数年前からこの林を住み家として?つがいで我が農園にも遊びに来ているのです。キジは日本の国鳥。また国内の多くの自治体で「市町村の鳥」に指定されているのです。大きさは雌雄で差があり、オスのキジが大きくメスは一回り小さく、雄は翼と尾羽を除く体色が全体的に美しい緑色をしており、頭部の羽毛は青緑色で、目の周りに赤い肉腫があり美しく良く目立つのです。キジの鳴き声は「ケーン、ケーン」と鳴いた後、羽をバタバタと大きな音で振るわせますので直ぐ何処にいるのか解るのです。「雉も鳴かずば打たれまい」ということわざがありますが、上記の如く甲高い声で「ケーン、ケーン」と鳴くため自分の所在を簡単に見つけられて猟師に撃たれてしまうということから生まれたことわざなのです。しかし地震予知能力があるようで、以前に鳴き方がいつもと異なるため不思議に思っていた直後に、農園にいても解るような大きな地震があったことを想い出します。地震の前に、動物が反応するということが言われていますが、まさにその反応の一つと思える体験を野外でしたのでした。WIKIPEDIAによると・「ケーン」と鳴き、「けんもほろろ」という言葉は、この鳴き声に由来している。・「頭隠して尻隠さず」ということわざは、草むらに隠れたつもりになったキジの様子に 由来しているとのことです。菜園に出没するこのキジは、以前は、私が現れるとスーっと草むらに消えて行ったのですが、最近は、私の姿を見かけても距離が遠いとまるで知らん顔をし、かなり近づいてもゆっくりと私との距離を保つぐらい離れるだけで、慌てて姿を消すことがなくなってきたのです。危険性のない優しい人間!!だと解ったのでしょうか?。お陰で最近は上の写真の如く、ズームでの写真撮影を許してくれる仲なのです。その内につがいで、数匹のひな鳥を連れて歩く姿を見せてくれる事を楽しみにしている「趣味の農園主」なのです。

2011.05.20

コメント(0)

-

5月の電気使用量のお知らせ

東京電力さんから我が家の5月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の『電気ご使用量のお知らせ』が届きました。期間:4月18日~5月18日(31日間)電気使用量 昼 :23kwh 朝晩 :163kwh 夜 :318kwh--------- 合計 :504KWH 金額 :7,313円先月4月は736KWH、10,653 円でしたので節電も進み1万円を大きく下回る電気料金となりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。購入電力量 :509kwh購入予定金額 :24,432円と2万円を大きく越えた結果となりました。太陽光発電開始以来の余剰電力の売電金額実績です。併せて「東京電力からのお詫びとお知らせ」が添付されていました。福島第一原子力発電所の事故および放射性物質の放出のお詫びと事故の一日も早い収束に向けて、全力を挙げて懸命に取り組んでいることが書かれていました。そして「計画停電などに伴う電気料金の割引について」も書かれていました。1日のうち、1時間以上の停電については基本料金の4%を割り引くと。しかし我が家の割引料金は基本料金1,260円の2%の252円。来月も同金額の252円の割引で4%となると言うことなのでしょうか??

2011.05.19

コメント(0)

-

落語を楽しむ会

昨日は仕事の帰りに品川・御殿山ガーデンレストラン[銀座スエヒロ直営店]で開かれた「第3回 落語を楽しむ会」に同僚3人と昨年に引き続き行ってきました。演者は若手落語家 『桂才紫』。平成11年に中央大学(心理学専攻)卒業と同時に、七代目「桂才賀」に入門。現在 二つ目。 桂 才紫HPより(http://homepage3.nifty.com/saishi/profile.html) より演目は2席。最初は『熊の皮』近所の医者に赤飯(おこわ)を貰い、女房に言われ、そのお礼を言いに来た甚兵衛。家を出る際、女房に「自分がよろしくと言っていたと伝えて」と頼まれていたのだが、しどろもどろの口上を言うのが精いっぱいで女房からの伝言はすっかり忘れてしまう。困った甚兵衛さんが奥の座敷で、真黒い何かが床に敷いてあるのを発見。訊くと「熊の皮」という物であり、お屋敷から拝領したものだという。「尻に敷くもの」と言われ、ようやく女房の伝言を思い出し、「ああ、女房が宜しく申しました。」 という噺。2席目は『井戸の茶碗』こちらは、麻布茗荷谷に住む くず屋の清兵衛、人呼んで正直清兵衛の噺。貧乏浪人の千代田卜斎(ぼくさい)から普段扱わない仏像を、それ以上に売れたら折半との約束で、二百文で預かる。途中細川家の屋敷で呼び止められ、仏像が気に入ったと、細川家の家来・高木佐久左衛門が三百文で買い上げてくれる。高木が仏像をぬるま湯で洗っていると、底に張ってあった紙がはがれ、中から五十両の小判が。「仏像は買ったが五十両は買った覚えはない。自分の物ではないので、売り主(卜斎)に返してやれ」と、清兵衛に渡すが、卜斎は、「売った仏像から何が出ようとも自分の物ではない」と受け取らない。清兵衛が、高木と卜斎の間を行ったりきたりするがらちがあかない。困った挙げ句家主に相談すると、家主は「高木に二十両、卜斎に二十両、清兵衛に十両」の案を出す。高木は納得するが、卜斎は納得しない。なんとか納得した卜斎はいつも使っている古く茶渋で汚れた茶碗を高木に渡し二十両の金を受け取る。この美談が細川の殿様の耳に入り、「茶碗が見たい」と。高木が茶碗を見、出入りの目利きに見せると、これが何と名器「井戸の茶碗」だと判り、殿様が三百両で買い上げる。再びこの金を見て高木は考え込んでしまった清兵衛。先例にならい半分の百五十両を卜斎の元に届けると、卜斎も困り果てる。「独身の高木殿は正直な方だから、娘を嫁に差し上げ、結納代わりにこの金を受け取れば」と言う清兵衛の勧めに納得。さっそく清兵衛が高木にこの事を伝えて、「良い娘だからお貰いになりなさい。高木様の手で磨いてご覧なさい、美人になりますよ」と。すると高木、「いやぁ、もう磨くのはよそう。また小判が出るといけない」 という落ちの噺。 終演後は銀座スエヒロの料理をビュッフェスタイルで大いに楽しんだのだ。ドリンクも飲み放題。そして今年も抽選会が行われた。昨年はサイン入り色紙をGET。今も我が部屋のテレビ台のガラスケースの中に飾ってあるのだ。今年の景品が宴会場の壁に貼られていた。しばらくすると我が抽選番号「14」の声が。「牛肉スライス 400g」を大当たり。自宅に戻り開けてみると旨そうな肉が。残念ながら同僚3名の抽選番号の掛け声は聞こえて来なかったのであった。そして、各テーブルには今後の桂 才紫さんの口演の予定のパンフレットが配られた。今回も、古典落語を研鑽し、近年はミュージカルにも挑戦して芸の幅を広げているという才紫さんのテンポの良いそして透る声での古典落語と、銀座スエヒロ直営店の料理とドリンクを大いに楽しんだのであった。有望若手寄席+食事・ドリンク代で4500円は大いに安いAFTER 6であったのだ。来年も是非参加したい。そして最低年2回の開催変更に期待したい。

2011.05.18

コメント(1)

-

蜜蜂の内検

先週末に蜂友とミツバチの内検を行いました。現在の所、2段積みの2群が元気に群勢を強めています。右側のB群に王台が出来ているのを見つけました。既に底が塞がれており、この王台の中で新たな女王蜂が成長中なのです。新たな群となるよう人工分蜂に挑戦しました。この巣枠と既に多くの蛹蓋のかかった巣枠を2枚を小箱に移動させました。砂糖水枠を1枚入れ計4枚にて新ファミリーの誕生を待つのです。女王蜂も相変わらず元気に産卵を進めているのです。既に上段の巣枠は真っ白な蜜蓋で覆われているものも増えてきています。この時期は蜜が集まる最盛期なのでしょうか。A群の巣枠の開いたところに巨大なムダ巣が出来ていましたのでこれを除去し新たな巣枠を2枚追加しました。そろそろオオスズメバチの女王が飛来する時期ですので、捕獲トラップを巣箱からやや離れた木にぶら下げました。ペットボトルを利用した手作りのトラップを仕掛けて,越冬を終えた越冬女王バチを誘引捕殺し,営巣密度を低下させようとする試みなのです。オオスズメバチが大発生するのは、9-10月。春の一匹の女王蜂から、徐々に働きバチの数を増やし、全勢力をフル回転させて、次世代の数十匹の女王を育成するのがこの時期なのです。1頭の女王バチの捕獲は1個の巣を駆除したことになりますから,相当な駆除効果があるあるのです。誘引の液体は日本酒+酢+砂糖の混合液。その比率はインターネットのホームページを参考にさせて頂きました。誘因液は色々な種類があるようですが今年のものはどうなのでしょうか。 先週土曜日の18時のNHKBSで『アインシュタインの眼』で蜜蜂の生態について放送されていました。NHKのHP(http://www.nhk.or.jp/einstein/archive/index.html)には下記の如き紹介内容が記載されていました。『健康食品・化粧品としても人気が高いハチミツ。そのハチミツを作り出すミツバチは、「社会性昆虫」と呼ばれている。ビニールハウスを覗けば、花粉媒介をして受粉を助けているハチの姿。かのアインシュタインが「もしミツバチが地球上から消えたら、人類はあとわずか4年生きられるだろうか」と言った程、私たちの生活には欠かせない存在だ。そんなミツバチの事を、私たちはどのくらい知っているだろう?ミツバチは厳しい自然環境や外敵から身を守るため、高度に統率された群(コロニー)を形成する。1つのコロニーを構成するハチの数、約5000~20000匹。1匹の女王バチと、多くの働きバチが、それぞれの役割を持って生活している。 番組では、普段見られないミツバチの日常をスーパーカメラで撮影。 8の字ダンスに秘められた情報とは?ミツバチには見えている「花のマーク」って? 巣の内外で繰り広げられる、ミツバチたちの驚異のチームワークを解き明かす』と。非常に興味深い内容でした。ファイバースコープで働き蜂が口移しで蜜を移動している姿を見事に撮しだしていました。蜜蜂もお互いに毛繕いをすることも知りました。そして最後に、2匹の蜜蜂が体当たり。見張り番役の蜜蜂が別群の蜜蜂に体当たりした映像なのでしょうか。それとも偶然の『ハチあわせ』だったのでしょうか。

2011.05.17

コメント(1)

-

麦の敷設

人工芝の敷設の後は麦の敷設です。我が養蜂場のある菜園で栽培していた燕麦(エンバク)を抜き取りました。通販で種麦を購入し昨秋撒いた物です。燕麦は烏の食べる麦の意でこの名が付いたという説と麦の形がツバメの尾羽に似ているのでこの名が付いたという説があるのです。この穀物は、蛋白質、脂肪、セルローズ、ミネラル分に富んでいて、栄養価が高く、お粥として食用にするほか、この実を発酵させてウイスキーを醸造したり,アメリカではこのエキスを性的機能の改善の精力サプリメントとしても使われているとのこと。我が農園での栽培の目的はこのエキスとは全く関係なく、敷き藁が目的。スイカ栽培での敷き藁の効果は下記4点ではないでしょうか。1)ツルから出る気中根を敷き藁に絡ませ、風などのあおりから守る。2)降雨時の泥跳ねによる汚れが葉に着いたり、スイカ果実が直接土に触れ腐るのを防ぐ。3)降雨時の土壌保水による乾燥防止。4)防草。近所の農家の方から昔聞いた話ですが、稲藁は、雨にさらされると腐り、稲作でいもち病や田んぼの土壌の菌が藁についているのでスイカに悪影響があると。また、腐ると藁が発酵して発熱することもありあまり好ましくないと。麦藁は風雨にさらされても腐らず敷き藁の役目をきちんと果たしてくれるとのこと。スイカの苗を定植しビニトンで保護した場所の両側に敷き藁をしました。スイカの苗も順調に生育し、既にこのビニトンの穴からツルの先端が顔を覗かせているのです。

2011.05.16

コメント(0)

-

人工芝の敷設

我が家の横の菜園の通路に人工芝を敷設しました。 先日の夜、妻が野菜を収穫に行き、通路で誤って滑ってしまいケガをしてしまったからです。昔は廃絨毯を切断して敷いていましたが、劣化が早く隙間から雑草等が生えてきてしまうため養蜂の師匠からベルトコンベヤーのゴム板を戴き、それを廃絨毯の上に敷設していたのです。妻はサンダルで農園に向かったため、そのゴム板の上で滑り転倒してしまったのです。私は農園作業時は、常に長靴を履きこのゴム板の上を歩いていましたので、殆ど滑った記憶がないため滑りやすいことに気がつかなかったのです。 ホームセンターでロール売りの廉価な物を購入してきました。妻の意見もありゴム板が全面新たな人工芝で被われるようなサイズの人工芝としました。ロールで指定長さ分を購入し、ゴム板の幅で無償でカットしてもらいました。本日敷設し、動かないよう金釘を等間隔で下のゴム板を貫通させ固定しました。畑のほぼ真ん中を十字型に敷設しました。購入したものは雨でも自然に雨がぬけ、水たまりができにくい構造のはず。ゴルフのパターの練習も出来そうですが私のゴルフは小学校時代で卒業したのです。人工芝で滑りにくくなったのですが、年と共に足下が衰えることは事実ですので、今後もお互いに気をつけたいと思っています。そして妻の1日も早い回復を!!。

2011.05.15

コメント(0)

-

ソラマメ(空豆、蚕豆)の収穫

我が農園のソラマメ(蚕豆)の初収穫を行いました。今年は冬の寒さの為か成長も遅く、実の数も昨年に比べて少ないような気がします。空豆の花。 直径3cmほどで薄い紫の花弁に黒色の斑紋のある白い花を咲かせています。収穫前の若い莢は上を向いています。和名の由来は、この莢が空に向かってつくため「空豆」と呼ばれているのです。莢が大きく膨らみ、つやが出てきて、少し垂れ下がり始めたら、収穫どき。莢がポツポツと黒い斑点が出てきたら急いで収獲しています。10本以上を初収穫。空豆の莢を開いてみました。白い真綿に包まれたそら豆、まるで女王様の寝室のフカフカBED??莢がカイコの形に似ているので"蚕豆"という字も使われているのです。塩茹で前のソラマメ。塩茹でしたソラマメ。そら豆は沸騰したお湯に入れます。地面より上になるものはお湯から、地面より下になるものは水から・・・の原則にそって。勿論、ビール片手に旬の味を楽しんだのです。ソラマメは空気にふれただけで鮮度が低下しますので、莢から出したら手早く料理するのがコツ。新鮮なものは莢の軸はもちろん、オハグロさえも緑色をしているのです。

2011.05.14

コメント(0)

-

黄色の花々そして黄色の新芽

我が家の庭や養蜂場所のある農園への畦道には、春の各種の黄色の花々が咲いています。まずは『カタバミ』。葉は、ハート型の3枚がとがった先端を寄せあわせた形。花びらは5弁。庭や畑の雑草としてお馴染みであり、やっかいな植物の1つ。近寄ってみると結構かわいい花であるが、草取り時の苦労を知っている人にはやや辛い花の一つ。『菜の花』菜の花と言えばもちろん黄色。春、一面に広がる黄色の菜の花畑は壮観で、代表的な春の風物詩。花ではないが『ニセアカシヤ』の黄色い若葉。我が養蜂場に植えてあるもの。この花の蜜は、レンゲ花はちみつに続いて日本では人気が高く、ハチミツの女王とも呼ばれています。『黄金マサキ』。この時期の新芽は、菜の花のような明るい黄色。同じ時期にベニカナメモチが真っ赤に色づくのと同じように黄金マサキは、真っ黄色に色づき鮮やかな色を競っているのです。『八重ヤマブキ』。太田道灌の歌『七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき』で知られた花。戦国時代の武将太田道灌が、ある日狩りの帰途、にわか雨に降られ手近な民家に雨具(蓑笠)を借りに立ち寄ったところ、その家の娘が何も言わず山吹の枝一枝を差し出した、という故事が伝えられているのです。そして「‘実の'と‘蓑'の掛け言葉」、それがとっさにわからなかった太田道灌は発奮して勉学に励んだといわれていると。『タンポポ』。黄色の花と白い綿毛が美しい。そして我が家の庭の『芍薬』。初めての開花ですが、華やかに咲き誇る花姿は何とも言えません。最後に自宅近くの「JAわいわい市場」の園芸コーナーの花々。『オンシジューム』。黄色の小さな花が無数に咲く可愛いイメージの洋蘭。沢山の花が咲く姿は豪華。『胡蝶蘭』。黄色の花弁に、中心の赤いリップが映えています。『金魚草』。花のかたちが金魚のように見えるため金魚草(キンギョソウ)の名前がついています。『マリーゴールド』花はカラフルな色合いで我々の目を楽しませてくれますが、花が目立つ本来の理由は虫たちの関心を惹いて受粉に利用するため。と言うわけで、虫たちの目には人間の目で見たものとは違う色の花が映っているです。上記の黄色の花は、虫たちには周囲が白、中心が赤く見えているとのこと。http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-473897/A-bees-eye-view-How-insects-flowers-differently-us.html

2011.05.13

コメント(1)

-

朝焼け

今週月曜日の朝は素晴らしい朝焼けの姿が我が部屋からも見えました。我が部屋の前の畑には道路を隔てて、見事に手入れのされた松が植えられているのです。「朝焼けは雨の兆し」と言われること が多いようですがやはりこの日以降は雨が降り出しました。明日までははっきりしない天候が続くようですが、土日は好天に恵まれて欲しいのです。

2011.05.12

コメント(0)

-

キャラブキ

先日のタケノコ堀の際に、我が実家の竹林に出ている蕗(フキ)も収獲してきました。フキは春先のフキノトウが終わってしばらくすると、柄の長い大きな丸い葉が生えてくるのです。柄の部分を佃煮風に煮付けた『キャラブキ』は言わずもがなの絶品で、葉の佃煮も苦味ばしった大人の味でなかなか美味しいのです。若い蕗を根本から切り葉を落としたもの。自宅に持ち帰り、妻の指導の下、まな板の上で板ずりをして、3~4センチに切りそろえて熱湯で10~15分ゆでました。まずは灰汁抜きの為この茹で汁は捨てました。再び水を入れもう一度1時間ほど灰汁抜きの為に茹でました。アク抜きして水切りしたフキと、醤油、砂糖、日本酒の調味料を入れて再び火にかけました。最初は、強火で、沸騰してきたら弱火にして、焦げ付かないように混ながら1時間くらい煮詰めたのです。(この時点で妻にバトンタッチ)煮汁が鍋底にほんの少しになるくらいまで、弱火でじっくりと煮詰めて完成とのこと。キャラブキは漢字で伽羅蕗と書き、フキの茎を醤油で煮しめた料理。濃い茶色の事を伽羅色と呼び、出来上がりの料理が伽羅色なのでついた名前とのこと。伽羅とは、かって最も珍重された香木のひとつなのです。酒の肴やアッツアツのご飯の上に乗せると絶品なのです。不思議なことに、子供の頃はあまり好きになれなかったのですが、この年齢になるとこの時期には食べずにはいられないこれも旬のあじなのです。

2011.05.11

コメント(0)

-

竹の子 採るべからず

先週末に、検査の仕事で千葉県K市内にある工場に行ってきました。工場の前には道路を隔てて大きな竹林がありました。竹の幹に白いものが見えたので、何かと思い近づいてみました。多くの幹に白い紙が張ってあったのです。『竹の子 採るべからず』工場の方によると、今年ではないが以前に、散策に来て1~2本掘り採って持ち帰る人、早朝近くのこの県道に軽トラックを止め、鍬と大きな袋を持って多量に掘り採っていくグループも見かけたことがあると。既に旬を過ぎたのでしょう。やや細い孟宗竹の竹の子が生長していました。しかし、未だ竹の子として収獲出来るものも数多く生えていました。道路側は、金網でフェンスがありますが、一部壊されており、その場所は古い竹の幹が数段に横たわっていました。先日の東日本大震災について、米紙ニューヨーク・タイムズ「日本への同情、そして称賛」と題するコラムを掲載されていたという記事を想い出したのです。執筆者は阪神大震災時に同紙東京支局長だった著名記者で、日本人の強い精神をたたえ、今後の復興への期待を示した内容だったのです。コラムは「きょう、私たちの気持ちは皆、日本の人々とともにある」と訴えていたのです。今回の東日本大震災時も、商店の襲撃や救援物資の奪い合いが見られず、市民が「勇気と団結、共通の目的の下に」苦境に耐えていたことに感嘆したと説明し、「仕方がない」「我慢」という日本語を紹介したのでした。「日本の人々には真に高貴な忍耐力と克己心がある」とたたえ「これからの日々、日本に注目すべきだ。間違いなく学ぶべきものがある」と。しかしながら、この竹林のような現実も別の日本の片隅にあるのです。この場所は平穏な場での出来心?、未曾有な災害の場では、「日本の人々には真に高貴な忍耐力と克己心がある」と信じたいのでした。一方ではフェンスを乗り越えて道路の近くに生えている竹の子の姿も。こちらは堀上げたり、折らないと大きく成長して交通に障害が出そうなのでしたが・・。我が実家の竹の子も、私の出来心??でかなり竹の子が収穫されましたが先日再び訪ねて見ると、他の盗掘者?がいないせいか、こちらもやや細めとなっていますが収獲できるものがありました。許可をもらい!!収獲してきました。今回は何故か、妻の指導の下私がこの竹の子の調理の準備をしたのでした。包丁で皮に切れ目を入れ裸にしました。総計5本。これを大きな鍋で米糠と共に茹であげたのです。今回の収獲で今年の竹の子の収穫も終わりとなりました。来年も我が実家の竹林に元気な正しく『旬』の『筍』が姿を見せてくれることを楽しみにしているのです。

2011.05.10

コメント(1)

-

スズラン(鈴蘭)

我が部屋の北側の植え込みに『スズラン』が可憐な白い花を咲かせています。まさに"鈴"そのもの。名前もそこから。ただし蘭科ではなく、ゆり科。とても美しいが有毒。牛や馬に食べられずに残るため、北海道等の牧草地に群生していたりするとのこと。日本原産の多年草で、誰でも名前は知っている有名な花。品種としては日本スズランとドイツスズランの2品種が。見た目はあまり変わらないが、日本スズランはすこし葉などが小型。園芸店やホームセンターで販売されているものはほとんどドイツスズラン。日本スズランは夏の暑さに若干弱く育てにくい為、強健なドイツスズランが多く出回っていると。我が家のものも、以前園芸店から購入した物でありドイツスズランであろう。花言葉は「幸福が帰る」「幸福の再来」「意識しない美しさ」「純粋」。

2011.05.09

コメント(0)

-

ニンニクの芽

昨年9月下旬にホームセンターで販売しているニンニクの種球を購入し 我が農園に鱗片を植え付けましたが、このニンニクが順調に成長しています。今年はサビ病等が発生しなかったのです。さび病は主に葉を枯らしたり球根部分腐らせたりして成長に支障をきたすのです。そして最近の気温上昇により、ニンニクの芽がぐんぐん伸び出して来ました。中心からスーと伸びて来るのです。ジャガイモの芽を連想して、体に良くないのでは?と思ってしまいますが、伸びた芽は摘み取って食べることができるのです。芽の部分にはビタミン類が多く含まれているとのこと。放っておくと、芽が更にぐんぐん伸び、やがて花を咲かせます。目一杯に芽が成長すると頭を垂れてくるのです。この時が芽の収穫時期。開花は植物にとって膨大なエネルギーを要すること。そこで、芽に行く栄養をにんにく球に蓄えさせるために行う重要な作業が"芽摘み"なのです。みずみずしいにんにくの芽は、手作業で1本1本丁寧に摘み取っていくと、ポキッポキッと軽快な音を奏でるのです。20本ほど摘み取りました。この日は3cm程の長さに切り、さっと茹でた後、ベーコンと一緒にバター炒めを自ら作りました。味付けは塩と胡椒のみ。最近スーパーなどでは、中国産しか見かけず、新鮮なニンニクの芽を食べられるのは嬉しいことです。後2,3回はこの新鮮なニンニクの芽を楽しめるはずです。5月下旬頃にニンニクの下の葉が黄色くなり始めたら、ニンニクの収穫時期です。できるだけ天気がいい日に株ごと抜くのです。あとは葉先と根を切り取って、風通しのよい場所にぶら下げて保存しておくのです。

2011.05.08

コメント(0)

-

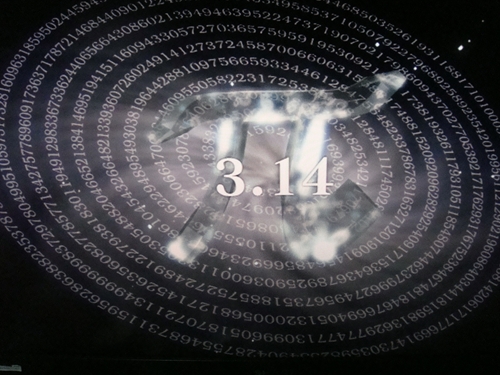

円周率πの不思議

先日のNHKテレビで『頭がしびれるテレビ「神はπに何を隠したのか」』を見ました。円周率πの神秘と応用について興味深い放送でした。下記は、NHKのHP『番組たまご』の番組概要からの引用。(http://www.nhk.or.jp/tamago/program/20110504_doc.html)「「頭がしびれるテレビ」は、これまでテレビが難解なものとして敬遠していた世界に果敢に挑戦、斬新な映像表現とエンターテイメントあふれる演出で、頭がしびれるような本物の知的刺激をお届けする番組。今回取り上げるのは円周率π。πは方程式では示すことのできない超越数と呼ばれ、無限に続く数字だ。πの本当の姿を解き明かしたいと、これまで古今東西の多くの数学者たちが挑んできた。なかにはその計算のために一生を捧げた数学者も。なぜπは人々をそこまで魅了するのか?円という完全無欠な完成された形なのに、その円周がπという無限数でしか表現できない不思議。円とは全く関係のないところに突然顔を出す意外性。コンピュータの発達、宇宙開発にもπは深く関わっている。数学者の藤原正彦さんは、「πは神様の作った数字」と呼んでいる。円は確かにそこにある。しかしπの本当の姿は誰も見たことがない。番組では、あるレストランを舞台に繰り広げられるシェフとオーナー、常連客の会話をドラマ仕立てとして構成しながら、πのめくるめく世界を堪能する。」まずは『ビュフォンの針』。床に等間隔に多数の平行線を引き、そこに間隔の半分の長さの針を落すならば、針が平行線に触れる確率はどのようになるか?その確率は1/πとのこと。円とは全く関係ない確率の世界に、πが顔を出すのである。テレビの実験では11,000回針代わりにパスタを投げて3,506回平行線代わりの長いパスタに触れたとのこと。その確率の逆数は11,000/3,506=3.1374・・・と。πが突然顔を見せたのだ。次ぎにπの計算に執念を燃やす長野県飯田市在住のサラリーマンKさんの紹介。昨年、自宅のパソコンで円周率πの5兆桁の計算に90日で成功。もちろんギネス認定。5兆桁目の数字は『2』。 πの数字の中には神のいたずらとしか思えない数字の並びが各所に潜んでいると。0が12桁連続で並ぶ箇所、1そして7が12桁連続で並ぶ箇所、0から9までの数字が順番に並ぶ箇所があると。 5兆桁までの数字の出現回数は以下の通りで、ほぼ等しく出現しているとのこと。最も多く出現するのは8であると。 現在55歳の人物、誰かがπが割り切れたと証明されるまで、10兆桁の計算にライフワークとして挑戦したいと。強い好奇心に感服と敬意。数学者の藤原正彦さんが登場πは乱数、無理数、超越数であると。乱数とはいかなる規則もない数字の羅列。規則がないことを証明するのは超難問であると。無理数とは有理数ではない実数、つまり分子・分母ともに整数である分数として表すことのできない実数。超越数とは2次方程式以上の解にならない数字とのこと。与えられた数が超越数であるかどうかを調べるのはこれも超難しい問題だと。そして超越数の仲間に自然対数の底 eがあると。 続いてタレント伊東四朗氏の登場。100桁のπの暗唱に成功。商売柄πの暗唱は仕事継続の『源泉』であり感謝していると。 私も子供の頃、『産医師異国に向こう 産後厄なく 産婦みやしろに 虫散々闇に鳴く』3.14159265 358979 3238462 643383279と記憶したことを想い出す。今でもこの30桁までの暗唱は自信があるのだ。僅か?30桁に過ぎないのであるが・・・・・。アルキメデスは円周の長さは円に内接する正多角形の周長よりも長く, 外接する正多角形の周長よりも短いことを発見してπの近似値を求めたと。正六角形で 3(内接)<π <2√3 (≒ 3.464)(外接)正九十六角形で3 + 10/71 (内接)< π <3+1/7(外接)(3.1408< π < 3.1428) 今から 2300 年前のことであると。次ぎに「円周率πは3.14でなくて3ではダメなのか」といった問いを、視覚に訴える形でわかりやすく説明していたのは興味深かったのだ。円周率で「3」を使うなら、円は六角形になるのだと。よって地球も六角形に。日本ではいわゆる「ゆとり教育」の一環として、円周率を計算に用いる場合、3.14を掛ける際には計算機を使い、手計算の際には『円周率は3として概算できればよい』との考え方があるが私は大反対なのである。そして再び円には関係ないライプニッツの公式。 πと奇数との神秘的な関係を説明してくれた。ライプニッツはπ/4がすべての奇数の逆数を交互に加えたり引いたりしてえられる無限級数の和に一致するという事実に対して、「神は奇数で楽しむ」と書いていて、この式に自然の神秘の深遠さを感じ、外交官への道から数学の研究の道に転じたといわれていると。 日本の和算学者 建部賢弘の紹介。江戸時代に1024 角形までの周の長さを求めた学者。周の長さの差、その差の比率を計算すると比率が1/4=0.25に収束することを発見。59 歳の春、十日間寝ずに?算盤で計算をした結果、小数点以下 41 桁まで明らかにすることが出来たのだ。更には、円周率πが3.14では、小惑星探査機「はやぶさ」は地球に帰還できなかったと。7年間という壮大な宇宙の旅をしてきた「はやぶさ」。地球誕生の歴史をひも解くヒントを探しだすため、小惑星からサンプルを持ち帰るというミッションは、小数点以下15桁(3.141592653589793)の正確なπが不可欠であったとのこと。πを3.14とするとその誤差は約0.05%。帰還距離は3億kmあるので、15万kmのずれを生じてしまうと。 地球の直径は僅か?約1万km。よって宇宙の迷子に。これは東京から地球の反対側にあるブラジル南東部に位置するサンパウロにいるテントウムシに矢を命中させるに等しい行為と。πは宇宙飛行士が地球に帰還するための命綱でもあるのだ。この番組は技術屋の端くれとしての我が知的好奇心を大いに活性化させたのだ。知的好奇心とは、『人』ならではの引継がれた遺伝子ではなかろうか?新技術や知識に対する飽くなき好奇心や「学びたい」という熱意を、幾つになっても持ち続けたいと思っているのである。この番組は録画してあるので、再び『神の最高傑作である』πについて更に学びたいのである。

2011.05.07

コメント(5)

-

山形そして沖縄土産

嫁いだ娘夫婦が二人でお土産を持って訪ねてくれました。 お土産は嫁ぎ先のお母様が御親戚の山形とご実家の沖縄を訪ねられた折りのお土産とのこと。まずはタラの芽。ご親戚のお父様が自ら山に出向き収穫してきた物とのこと。娘が辿々しい手付きで天ぷらにしてくれました。東北の地ではこの時期に本格的な春の到来なのでしょう。東北の春の香りを届けてくれたタラの芽の天ぷらは、山菜の王様の味覚そのもの。天然タラの芽のモチットした感触、ややほろ苦い野生の香りと、東北の春の旬の味を堪能させて戴きました。酒田夢の倶楽オリジナルの饅頭『こめまん』(小松屋)。餡の甘みは大人向き。皮はかなりもっちり。米が使われているからでしょうか。そして沖縄名産アーサ?、「アオサ」が転訛して、「アーサ」と呼ばれるようになったのでしょうか。それとも山形の天然岩のりかも。若夫婦から聞いたはずですがすでに健忘症が・・・・・・・。乾燥してありますがそのままでも香ばしい香りが食欲を誘います。熱いみそ汁にサッとはなしました。他にも酢の物、揚げ物としておいしそうな香りでした。。3月に訪れた沖縄のホテルの朝食にも、このアーサの味噌汁が出されていた事を想い出したのでした。 お手製の島らっきょうの塩漬け。若くみずみずしい島らっきょうのシャキシャキした食感と、さっぱりした味が実に旨いのでした。ビールの供に最高の味!。そして紅濱の豆腐よう。紅麹発酵で作った本格的豆腐ようです。「豆腐よう」は、琉球王朝ゆかりの旧家に伝わり、祝い事やもてなしに珍重された門外不出の秘伝の逸品なのです。私も沖縄旅行の帰りに購入してきた同じ紅濱のもの。ブログにも写真をアップしましたのでお母様が私のブログを想い出していただいたのでしょうか。この連休中は我が農園の新鮮な春野菜そして各地の春の香りを多いに楽しんでいるのです。

2011.05.06

コメント(0)

-

激辛野菜の苗

園芸店に夏野菜の苗を買いに行った折り、今年も激辛野菜の苗を2本ずつ購入して来た。 ハバロネ、鷹の爪そして今年初めての『ブート・ジョロキア』の3種類。『ブート・ジョロキア』は北インドおよびバングラデシュ産のトウガラシ属の品種。ギネス世界記録でハバネロを抜いて2007年に世界一辛いトウガラシとして認定された品種。『ブート・ジョロキア』のスコヴィル値(辛さの単位)は、100万以上。普段使っているタバスコソースが2,500から5,000。北インドでは、畑や民家を荒らす野生ゾウを撃退するためにブート・ジョロキアをすり潰して柵に塗ったり、ブート・ジョロキアを利用して対ゾウ用のトウガラシ発煙筒を開発する試みがなされているとのこと。ブート・ジョロキアの実。順調に育って下の様な実をたくさん収穫したい物である。 ( http://digimaga.net/2009/04/indian-woman-blazes-through-chili-eating-feat)より世界一の座をジョロキアに奪われたハバネロ。スコヴィル値は10~35万くらい。一昨年収穫したハバネロの実。タカノツメの苗。スコヴィル値は4~5万程度とのこと。コロンブスがアメリカ大陸からヨーロッパに伝えたものは数多くあるが、その中のひとつが唐辛子。アメリカ大陸以外では歴史の浅い野菜であるが、東南アジア、朝鮮半島、中国南部などの食生活を大きく変化させたことは周知の事実。唐辛子は激辛なだけではなく、ビタミン豊富な野菜。胃腸を温めるので、冷えによる腹痛や下痢に効果があるのだ。しかし上記の目的のために栽培するのではない。珍しい野菜も栽培してみたいの、すこぶる『遊び心でAgriculture』なのである。

2011.05.05

コメント(0)

-

筍の盆栽?

先日は我が家の実家の竹林からタケノコを堀上げてきました。 孟宗竹林のタケノコ。皮に茶色のビロードのような毛が生えているのが特徴で、最も味が良く、タケノコの代表格。しかし放っておくと実家の家屋の裏道を侵略してくるある意味では非常にタチの悪い輩。雨後の筍とは 『雨が降ったあと、たけのこが次々に出てくるところから』物事が相次いで現れることのたとえ。この時期実家の兄夫婦が定期的に巡回?して駆逐しているのです。しかしこのタケノコは煮付け・竹の子ご飯・天ぷら・味噌汁の具・・・・などにして旬を楽しめるのです。まさしく『筍』。成長が早く、10日(旬内)で竹になるといわれるところから「筍」の字があてられているのです。昨日野菜の苗を購入するために、近くの園芸店へ行ったところ筍の『盆栽』が店内に。いや『盆栽』とはその植物の野外で見られる大きな姿を、鉢の上に『縮尺』して再現し、その枝ぶりやその姿全体を鑑賞する方法。よってこの筍は『盆栽』ではなく『鉢植え』と言うことになるのであろう。しかし珍しいので写真を撮って来ました。この鉢植えの筍は水やりすると、急に成長するのであろうか見てみたいので、連休最後の日にでも、再びこの園芸店を訪ねてみたいと思っている、タケノコ生活がカウントダウンに入った?還暦オジサンなのである。それにしても風が竹林を通り抜ける際のざわめきは、我が耳には心地よく響き、風情を感じさせるものなのであった。

2011.05.04

コメント(0)

-

連休中のミツバチ内検

蜂友のEさんが、連休にも拘わらず我がミツバチの内検の手伝いに来てくれました。2群とも順調に群勢を強めています。現在継ぎ箱で2階建てとなっています。この日も順調に働き蜂の数が増え、巣礎枠いっぱいに働き蜂が群がっていました。 産卵も順調のようです。巣蓋が巣枠全体に拡がっていました。内検時に垂れた蜂蜜を働き蜂が食べていました。2階部の空き場所にムダ巣を作り出していました。女王蜂も元気に動き回っていました。周囲の働き蜂が敬意を表し働き蜂にお尻を向けないように しています。この状態をローヤルコートと言います。女王蜂は自ら"女王物質"という物質を分泌しており、働き蜂からローヤルゼリーを受け取る時に触覚等で働き蜂の身体に女王物質を付着させているのです。ローヤルコートで女王物質が付着した働き蜂は、他の働き蜂と触覚で触れ合ったり、口移しで餌の交換を行う為、女王物質は瞬く間に群中の働き蜂に行き渡る事になるのです。自然王台を発見しました。下の写真のピーナッツの殻のようなものを王台と言います。王房とも呼ばれています。働きバチの卵は5枚目のムダ巣の写真に見えるような六角形の巣房に生み付けられますが、女王蜂が生まれる巣房は釣り鐘状のような形で入り口が下を向いており、これを王台と称するのです。この王台の中に生み付けられた卵から孵った幼虫に働きバチはローヤルゼリーを与え続けます。そして産卵後16日目に女王蜂が誕生することになるのです。このままにしておくと、新女王蜂が誕生する数日前に旧女王蜂は働きバチの半数を連れて巣から出て行ってしまうのです。これを分封と言います。このような自然に分封を発生させてしまうとミツバチの大群が空を舞い、木の枝に蜂球を作ったりするので、大変な事になり、半数の働きバチが居なくなりますので養蜂家にとっても大損害になるのです。出ていく働きバチはお腹一杯にハチミツを貯えて家を出て行きますので、巣箱の中に溜まっていたハチミツも減ってしまうのです。そのため、養蜂家はこの自然分封を防止しなければなりません。つまり、王台が出来ればそれを壊していくというちょっと残酷なことをしないといけないのです。この日は、群を増やすために 王台の付いた巣枠を蜂の付いたまま新しい小型の巣箱に移しました。新しい4枚入りの小型巣箱にハチミツの貯まって、しかも働き蜂が多い巣枠1枚も入れてやり、後は空の巣枠を1枚入れてやりました。念のため、疑似花粉と砂糖水も入れてやりました。新しい分蜂用の巣箱です。他の1群の女王蜂も産卵が進んでいます。そして我が養蜂場のクリムソンクローバも開花の真っ最中です。ロウソクの炎のような形の赤い花で蜜が多く、クローバーハチミツが採れるのです。昨日、車で自宅に向かっている時に、巨大なクリムソンクローバの畑を発見したのです。農家の方が空き畑の緑肥が目的に栽培しているのでしょう。我が養蜂場から直線距離で300m程度。ありがたいことです。我が儘にも、我が蜜蜂もこのクリムソンクローバ畑を発見し、多くの蜜を集めてきて欲しいとそして分蜂した蜜蜂から新しい女王蜂が誕生し、新たなFAMILYの誕生となって欲しいと願っている素人養蜂家なのです。しかしながら昨日この我が儘な考えを諫めるかの如く、我が働き蜂から我が顔面に厳しい一撃を食らってしまったのです。右目瞼への教育的指導?。痛みは取れましたが今右目が細くなるほど腫れているのです。我が蜜蜂達よ、今回の私の我が儘な考えに『目をつぶって頂きたく』???。

2011.05.03

コメント(0)

-

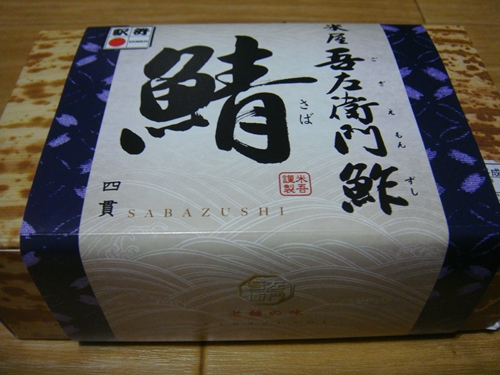

吾左衛門鮓

先日米子への出張の帰りに米子空港で「米屋 吾左衛門鮓(こめや ござえもんずし)」を買ってきました。二人暮らしですので、一番小さい4貫入りの「鯖」としました。同封されていたパンフレットによると『江戸時代、廻船問屋米屋吾左衞門により船子たちの弁当として考え出され、永く愛されてきた』と。そして、すしという字が「寿司」や「鮨」ではないのは「鮓」という字が、平安時代の書物に「すし」という言葉として「鮓」の文字が使われていたことからとのこと。鮓飯に用いるのは鳥取産のヤマヒカリとのこと。その上に、厳冬の時期に日本近海で獲れる脂がのった寒鯖の片身を丸ごと使った、こだわりの逸品。さらに、北海道産の昆布で、鯖鮓をていねいに包み込んでありました。さらにさらに薄い細長いビニールで包んであったのです。断面を見てみると、鯖がビックリするほど肉厚なのがよくわかりました。シャリもべとつかず、適度な弾力と甘味が感じられたのでした。この昆布も肉厚で柔らかく、その旨味がシャリに染みこんで、脂ののった鯖をさらに美味しく仕上げてくれていたのです。鯖の他に蟹、漬け鯵・鯛・鱒・燻し鯖・・・などがラインアップされているようです。地方発送もできる駅弁としても売られているようですが、もはや「駅弁」というよりも、名産品といった感があるのです。もう少し大きい物を買ってくれば良かったと後悔。 そしてもう一つ、山陰特産 「二十世紀 梨ゼリー」を購入。「第24回全国菓子大博覧会」金賞受賞と。金賞に弱い私なのです。ゼリーのつるんとしたノドごしと、中に入った二十世紀の梨の甘さが最高。早くも夏の先取り。すでにこちらも完食です。

2011.05.02

コメント(0)

-

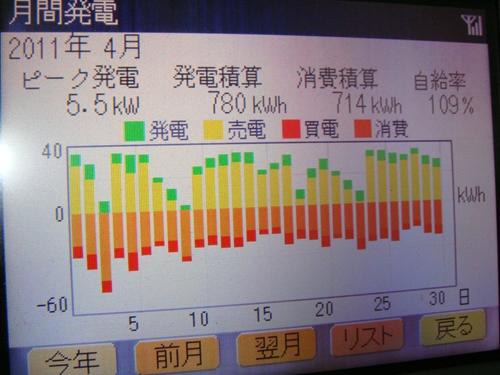

4月の太陽光発電 実績

我が家の4月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 780kw消費量 : 714kw自給率 109% と言う稼働実績となりました。発電実績としては昨年8月の767kwhを上回り780kwhと過去3年間で最高の値となりました。 発電開始以来の月別発電量実績です。緑が本年2011年の実績です。今年は1月から月別の過去最高を更新中です。4月28日の発電実績です。日間発電量は過去2番目の35kwh/日となりました。(最高は36kwh/日)発電(緑で表示)した電気の殆どを朝から連続して売電( 黄色で表示)していることが解ります。我が家の太陽光発電は南東向きですので、午前中が勝負となります。これにより、売電量もこの日は最高記録タイの31kwhとなったのです。そして25日以上の発電量は連日、絶好調だったのです。福島原発事故の影響で原発そのものの安全性が揺らぐ中、国内では脱原発の動きが活発。チェルノブイリ以来最悪の事故となった東京電力福島第1原発の報道を見るたびに「未来ある子供たちの為になんとかならないものか」と考えるのです。原発依存から少しでも脱却する為には太陽光発電の如き自然エネルギーの有効利用が急務の課題と考えているのです。先日の我が県の知事選に当選した黒岩知事は『原発事故への不安と電力不足への対策として、県内全世帯に太陽光パネルを実質無償で設置する政策を重点に掲げ、「4年間で200万戸に設置する」と公約?しているのです。実質無償設置は現実的ではないにしても、この神奈川県の普及システムが家庭用太陽光発電のBEST PRACTICEとなることを願っている太陽光発電所長なのです。

2011.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1