2019年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その25・10/29) シギショアラ:シギショアラ歴史観光地区(その2)~ブラショフへ

山上教会を訪ねた後は、再び屋根付きの階段を降り、シギショアラ広場に向かう。シュコリィ通りを進む。シギショアラ広場では、ルーマニアの学生たちが記念撮影中。再び時計塔を見上げる。1556年までは市議会の議事堂として使われており、その頃まで塔は増築されていたが、現在残るのは1676年の大火の後に再建されたものである。その後、バロック様式で再建され、1894年には屋根の大規模な葺き替え工事も行われ、現在見られるような色鮮やかなタイルが貼られたと。時計塔の裏へと進む。時計塔の裏からの旧歴史地区を望む。裏から時計塔を見上げる。時計塔では17世紀につくられたからくり時計は今も機能している。この時計は時間が来ると、機械仕掛けの人形が出てきて時を知らせるようになっており、城塞内に面している時計盤とこちら側の下町を向いている時計盤とでは、出てくる人形が異なっているのだと。前者は平和、正義、法、昼夜などを象徴する人物たちになっており、後者は月曜に対応するディアーナ、火曜に対応するマールスなど、1週間を表すローマ神話の神々になっているのだと。ルーマニア人のご家族と一緒に。新郎新婦の姿がシギショアラ広場に。黒猫が新婦に近寄って。欧米では、かつては黒猫は不吉の象徴とする迷信があったと聞くが、現在のここルーマニアでは如何に?昼食はドラキュラレストランにて。吸血鬼ドラキュラの血を連想する?赤い料理。マッシュポテトと鳥肉?の煮込み。アイスクリームも赤い血のごとくに。昔の写真が養生シートに描かれて。再び山上教会と屋根付き階段入口を見る。シギショアラ広場には別の観光車両が。民家の壁からワンちゃんが真剣そうに異邦人の私を見つめていた。コンシリウ・イエウロペイ通りをブラショフに向かって進む。噴水広場には世界の国々の国旗と、その後ろの山の上には先程訪ねた時計塔の塔頂部が見えた。『預言者エリア正教会 Church of St. Elijah the Prophet』が左手に。『聖母マリア誕生教会 Biserica Nașterea Maicii Domnului』。この教会は2000年から2010年の間に建てられたと。『福音教会 Biserica Fortificată Criț』が右手遠くに。Bogata川。クネクネとした坂道を下る。山の地面には一面い枯れ葉が敷き詰められていた。そしてブラショフの街へ入り、東方正教会『聖三階層教会-バーソロミューBiserica Sfinții Trei Ierarhi』。ルンガ通りを進む。ロータリー手前の踏切を渡る。ブラショフ駅方面とは反対側のBartolomeu駅が遠くに見えた。ロータリーから見えたルーテル教会『聖バーソロミュー教会 Biserica Sfântul Bartolomeu』。ルンガ通りを更に南下する。2階の壁の装飾が見事な建物。『ジョージバリウー郡図書館 Biblioteca Județeană George Barițiu』。ムレシェニロル通りを進むと前方にこの後訪ねた『黒の教会』の姿が現れた。ムレシェニロル通りには歴史を感じられる多くの建物が並んでいた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.30

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その24・10/29) シギショアラ:シギショアラ歴史観光地区(その1)

更にブラショフから約129km離れた『シギショアラ』に向かってバスはE60号線を急ぐ。左手の丘に教会の尖塔が見えたが『クリエ(Crit)の福音教会』。サスキズ(Saschiz)の街中を進む。アルベシュティ(Albești)の街にあった正教会が右手に。そしてシギショアラ(Sighişoara)の街並みに入っていくとバスの車窓前方には世界遺産・シギショアラ歴史地区の建築群が見えて来た。右手に『改革派教会 Biserica Reformată』タルナヴァ・マレ川(Târnava Mare River)沿いの教会。『至聖三者大聖堂 Biserica Sfânta Treime』美しい立ち姿の正教会。1934年~1937年に建てられた。 ドームの内部には壁画が一面に描かれていてA.デミアンの作。 1980年から1984年に描き直されていると。 至聖三者はキリスト教で三位一体を表すと。そしてバスを降り、石畳の坂道を登っていく。木々の紅葉も始まって。『鍛冶屋の塔 Turnul Fierarilor (The Ironsmiths' Tower)』が右手に姿を表す。小高い丘の上に築かれたシギショアラの城塞には、かつて14もの見張り塔があったが、現在でも9基の塔が残っていると。これらの塔の建設にはギルドが資金を負担したため、塔ごとにそれぞれのギルドの名前が付けられているのだと。こちらの『鍛冶屋の塔』は、1631年に古い理髪師の塔の基礎の上に建てられたのだと。主な役割は、もちろん敵に包囲された場合に教会を保護することであったと。シギショアラの歴史は、1191年にハンガリー王の命で、ドイツからザクセン人が辺境への定住と防御のために入植したころから始まると。14世紀には王たちの定住地となって自治都市としての特権を与えられ、その後の数世紀は、重要な軍事要所・商業中心地としての役割を担い、繁栄の絶頂期を迎えた。シギショアラ歴史地区は、その頃の小さな中世の城塞都市としての姿を残しているのであった。1999年、「シギショアラ歴史地区」として世界遺産に登録されたと。門を潜りながら。世界遺産に何処も同じ落書きが。振り返って。ルーマニアの現地ガイドのアレキサンダーを見上げる旅友そして添乗員のOさんの二人。いや、それとも教会の塔を見ていたのであろうか?緩やかな石畳の坂を広場に入る門(ゲート)に向かって登って行く。3人仲良く。これぞこの文字『山』。シギショアラ旧歴史地区を巡る観光用機関車。右手に山上教会に続く坂道そして街並みが見えた。山上教会に続く屋根付き階段が右手奥に。ズームで。旧歴史地区のシンボルの『時計塔 』。14世紀に自治都市となったことを記念して建造され、この時計塔は中世には市役所として使用されていたそうだが、それだけではなく拷問部屋としても使われていたと。現在は歴史博物館として公開中。また17世紀に作られたからくり時計が今も動いている。時間になると機械仕掛けの人形が出て来て音楽に合わせて踊り、観光客を楽しませてくれる。なんとこのからくり時計、城塞内に向いている文字盤と下町方向に向いている文字盤からそれぞれ異なる人形が現れると。ぜひどちら側からも眺めてみたかったが・・・。最上階からは最高の眺望が楽しめると。高さ64mの塔の屋根に備わっている4つの小塔は、裁判の自治権を象徴するものであると。屋根の色鮮やかなタイルは、19世紀になってから貼られたのだと。時計塔に面した広場一角に建つ黄色い家は、シギショアラの生んだ有名人で、吸血鬼ドラキュラのモデルとなったワラキアの串刺し公ヴラド・ツェペシュ(ヴラド・ドラクルの息子)の生家。「ヴラド・ドラクル邸(ドラキュラ伯爵の家)」は「シギショアラ歴史地区」にある「ドラキュラ伯爵のモデル」として有名な「ヴラド3世」が「1431年〜1435年」に「生まれ育った邸宅」。現在は「レストラン」に改築されて「カーサ・ヴラド・ドラクル」として営業しています。「ヴラド・ドラクル邸」は「1999年」に「シギショアラ歴史地区」として「世界遺産」に登録。現在、生家はレストラン『Casa Vlad-Dracul』になっていた。『Vlad-Dracul(ヴラド・ドラクル)』の文字が。『Vlad-Dracul(ヴラド・ドラクル)』が「1431年〜1435年」に「生まれ育った邸宅」入り口には「ドラゴン(龍)」の意味をもつ父の名を示すように、龍をあしらった看板がぶら下がっていた。ドラキュラとは、ドラゴンの息子、つまり小龍公とでもいうような意味である。父ヴラド2世がドラクル(Dracul=ドラゴン公)と呼ばれたことに由来するのだと。ワラキアの串刺し公ヴラド・ツェペシュ像。ヴラド3世(Vlad III ・1431年11月10日- 1476年12月19日)横から。シギショアラの街並み。写真中央に『ピアツァ オクタビアン ゴガ通り Piața Octavian Goga』。タルナヴァ・マレ川(Târnava Mare River)手前の建築群。『至聖三者大聖堂 Biserica Sfânta Treime』が中央に見えた。『シギショアラの市役所・区役所 Sighisoara City Hall』。『福音教会』。時計塔の近くにある、ゴシック様式の教会。そして自由時間になり、山上教会に続く坂道を上って行く。旧市街の南には学生階段と呼ばれる木造の屋根付き階段(Schülertreppe / Scară Acoperită)が。丘の上にある学校へ通う学生が、冬場雪の積もる時期などに困らないように作られたもの。階段入口にあったポスター。1642年に出来た当初は300段あったが、1849年に現在の175段に。半分近くになったとはいっても、この階段を上っていくのは大変であったが。階段を上り切って左手にあるのがドイツ語学校です。何故ドイツ語学校かと言うと、このシギショアラの町がドイツ系のザクセン人によって造られた町であるからと。ここにもドイツの痕跡がしっかりと。山上教会(聖ニコラウス教会 Biserica din Deal (Sf. Nicolae))。山上教会 は城壁の南側、「学校の山」 (Schulberg / Deal al Școlii) に位置している。これも世界遺産であると。「山上教会は正式には聖ニコラウス教会というのだが、ルーマニア政府の世界遺産推薦書や政府観光局公式サイトなどでも山上教会とされている。1345年には記録に現れているが、完成したのは1525年と、およそ200年後のことであった。ゴシック様式の建物で、トランシルヴァニア地方のゴシック建築の中で代表的なものとも評価されている。建設当初はカトリックの聖堂だったが、1547年にルーテル派の教会堂になった。内部には14世紀から15世紀の美しい壁画が存在している。ただし、1776年に損壊したため、現在残っているものはオリジナルの断片を使って復元されたものである。ほかにも、ゴシック様式の祭壇装飾、15世紀から16世紀に遡る調度類などが残っている」とウィキペディアより。英語ではなく、ここでもドイツ語(左)で。内部の構造図。左手が教会の正面側。この説明板には、ルーマニア語、ドイツ語の間に英語が。『SIGISOARA THE ”CHURCH ON THE HILL』。要塞の塔『Turnul Frânghierilor (The Ropemakers' Tower)』。要塞の最初の壁ですぐに建てられたが、1241年にタタール人によって破壊され、1350年に再建。16世紀に修復されたと。1676年の火災の影響を受けていない数少ない塔の1つ。再び19世紀に修復された。現在は墓地の教会の守護者が住居としていると。ここからのシギショアラの街並み。オレンジ色の瓦屋根が印象的。地元の名士たちが眠る共同墓地。時計塔も山上教会近くから眼下に。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.29

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その23・10/29) ブラショフ:早朝散歩~シギショアラへ

6日目の朝は7:15に朝食を取り、旅友とホテル周辺の早朝散歩に向かう。2連泊のホテルはポイアナプラショフにある『Ana Hotels Sport』。右手がホテル入口。ポイアナプラショフにある『Ana Hotels Sport』は、美しいPostavarul山の麓、スキー場の隣の松林の中に位置していた。 ブラショヴの中世の街までわずか15kmで、ドラキュラ伯爵の城であると言われるブラン城はポイアナからわずか25kmの場所。ポイアナブラショフというリゾート地の素晴らしいロケーションに位置するホテル。ホテル横にあったケーブルカー駅『TELECABINA CAPRA NEAGRA』。ケーブルカーは1982年に操業を開始、長さ:2,809m、レベル差:737m。ホテル全景、後ろにPostavarul山塊。ポスタヴァルル山塊スキー場 案内図。木造の『修道院「洗礼者聖ヨハネ」 Biserica Sfântul Ioan Botezătorul』。1997年から1999年の間にマラムレシュ様式で建てられ、ベランダの上の鐘楼と地下に独房があると。ここはリゾート・ポイアナブラショフの唯一の教会だと。リビウ・コーネル・バベシュ ( Liviu Corneliu Babeş)の像が庭先に。1989年 3月2日に 、ルーマニアのチャウシェスク👈リンク 共産主義政権に対し抗議して、このスキー場で焼身自殺した人物のようであった。2007年3月2日、このポイアナブラショフ教会の中庭に教者の記念として建設されたと。「A binemeritat de la Patrie」とは「祖国への名誉ある行動」の意か。ボイアナ・ソアレルイ通り(Strada Poiana Soarelui)の先にあったのが『ホテル ゴールデン ハウス (Aurelius Imparatul Romanilor)』。ホテルの前には大きな池が。『ホテル オーレリアス インペラトール ロマニロール(Aurelius Imparatul Romanilor)』。橋を渡っていくと、見事な池の水面の水鏡。橋の反対側も。橋を戻り再び振り返る。レストラン『Restaurant Veranda』。ドラキュラの如きウェーターの人形が。この野鳥は『カケス』であろうか?そしてホテルに戻る。ホテルのフロント。そしてホテルを8:15に出発し、シギショアラに向かって進む。ホテル前のボイアナ・ソアレルイ通りを北に進むとホテル『CASA VLASIN』が右手に。バス内部のバックミラーに映るバスドライバーのクラシミールを。右手に宿泊ロッジが。DN1E線の山道を進んで行く。そしてブラショフの街並みが見える場所で暫しの撮影タイム。展望場所から見下ろしたブラショフ旧市街。「ブラショフはルーマニア国内で最も繁栄する地方の一つであり、工業の伝統を持つ。第二次世界大戦中、IAR-81航空機が、戦争末期にはメッサーシュミットBf109がブラショフでつくられた。共産主義政権下ではさらに工業化が進み、それらの遺産が一部は非常に大規模な工業複合施設として残っている。また操業を続けているものもあり、資本主義市場経済において採用されたりした。一部は民主化以後操業が停まり、高い失業率の原因となった。主に外国からの新たな投資によって、経済は部分的に回復されている。」とウィキペディアより。ズームで。前夜に白く輝いていた『BRASOV』の文字盤をズームで。この看板の近くにも展望台があるようだ。しかしこちらは山道をひたすら登るらしい。190cm以上の身長があるルーマニアの現地ガイドのアレキサンダーと一緒に記念撮影する我が旅友。旅友の足の位置をお見逃しなく!!更にバスは進む。この写真の中央に『ブラショフ 聖ニコラエ教会』が見えたのであった。昨夜に訪ねたブラショフ広場はこの写真のもっと左に。山道を下り旧市街へ。『博物館 バイレスクハウス(Casa Baiulescu)』昨夜も見た『Transilvania University』。ルンガ通り(Strada Lungă )を北に進む。ユニークな形状の出窓がある建物。ブゼシュティー通り(Strada Buzești)を東に進む。前のトラック背後にピッタリと付いて走る自転車がバスの直前に。空気抵抗が減り走行が楽であることは解るが極めて危険な行為なのであったが。多くの羊が放牧中。トウモロコシ畑がひたすら拡がる。トウモロコシ畑の中の直線路(DN13)を進む。遠くルーテル教会(Biserica Sfânta Maria)が車窓から。これもロトバヴ(Rotbav)の村の別のルーテル教会(Biserica Fortificată)。円形の城壁が。教会は、 1300年頃にロマネスク様式で建てられ、15世紀に要塞化され、その後、典型的なサクソン要塞都市の壁に囲まれた。 壁を良好な状態に保っている要塞の1つであると。Rotbavにあった「池?湖?」👈リンク。「マイエルシュ(Măieruș)」村を通過。懐かしき、家族の光景。E60号線の『ルペア・ガラ』村にあった小さな教会。『ルペア城塞 Rupea Citadel』が車窓右手に見えて来た。『ルペア城塞』は、ルーマニアで最も古い考古学遺跡の1つであり、旧石器時代および新石器時代初期の人間居住の最初の遺跡。 紀元前4世紀頃のダキア人の遺跡を元に、14世紀にザクセン人が造った要塞だと。最初にこの記載があるのは、サクソン人がハンガリー国王チャールズ1世に反乱を起こし、城塞内に避難した1324年であったと。二重?の城壁が。『正教会 Church of St. George the Martyr』。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.28

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その22・10/28) ルーマニア:ブラショフ旧市街へ

バスはブルガリアからルーマニアに入り、ブカレスト市内をブラショフに向かって走る。車窓から、ブカレスト市内の教会他建築物の姿を楽しむ。カトリック教会『Bucharest Bărăția(Biserica Bărăția)』。『コンスタンティンブランコヴェアヌ像(Monumentul Constantin Brancoveanu)』。1939年に 彫刻家 オスカー・ハンによって青銅で作られたコンスタンティン・ブランコヴェアヌの像は 、王子が埋葬されているブカレスト の聖ジョージ・ノウ教会の中庭に。コンスタンタンブランコヴェ アヌ ( 1654 - 1714年8月15/26日 )は、 1688年から1714年までのルーマニア国の支配者であり、ルーマニア公国史上最長の支配者の一人。『病院 Colțea Hospital(Spitalul Clinic Colțea)』の南側が右手に。『病院 Colțea Hospital(Spitalul Clinic Colțea)』の正面。病院の敷地内にある『教会 Three Hierarchs Church - Coltea(Biserica Sfintii Trei Ierarhi - Coltea)』。巨大な病院の北側。『壊れたバイオリン噴水(Fântâna Vioara Spartă)』『壊れたバイオリン噴水(Fântâna Vioara Spartă)』はブカレストの公共フォーラムの記念碑で農業省の宮殿とColțea病院の間にある「Colţea公園」に設置されていた。中央ロータリーにあったモニュメントは新しいものか?5号線ロータリーを右折しカロル1世通りに入ると右手に『連邦政府庁舎 Ministry of Agriculture and Rural Development(Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)』その先には古い歴史を感じさせる建物が。これもチャウチェスク時代の建物か。この建物はデパートか?この付近には古い建物が残っていた。新しいビルは意匠に凝って。新旧のビルが立ち並ぶ地域。カロル1世通りを更に進む。『KIWI Finance SRL』。建物の壁一面にポスターが。カロル1世通りを左折。『モシロル通り』から『トライアン通り』を見る。巨大なロータリー手前。乗り合いバスを待つブカレストの人々。楓の葉も赤く紅葉し始めて。巨大な観覧車が見えた。路面電車が走る。ドアムナ・ギガ通りに入ると右手に『正教会Biserica Parc Plumbuita』が。黄葉する木々。夕日が車窓から、時間は16:57。『ペトリカニ通り』を走り、プルンブイタ湖に架かる橋を渡る。浄水場の砂ろ過器であろう。空には飛行機雲が。夕焼けを楽しむ。刻々と朱に染まって。ルーマニア1号線をひたすら北上。そしてコムナ・コルヌ(Comuna Cornu)にあった『UFOレストラン-ETU Pizza&Grill』でトイレ休憩。レストランの内部。体も軽くなり、しばしウトウトと。そして漸くこの日の目的地『ブラショフ』に到着し『PARCUL CU FLORI公園』近くでバスを降り夕食会場へ。『ムレシェニロル通り』を『スファトゥルイ広場』に向かって歩く。『トランシルバニア大学( Transilvania University)』。1971年に設立されたルーマニアのブラショフにある高等教育の公的機関。18学部、合計19,000人以上の学生、700人以上の教員がいるのだと。カトリック教会『Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel』。『Telekom』ビル。『スファトゥルイ広場』入口の銀行の入っているビルを見上げて。山の斜面には『BRASOV』の文字が白く浮き出て。『スファトゥルイ広場(Piata Sfatului)』を歩く。ブラショフの旧市街地の中心の広場。この広場には噴水が作られていた。また広場の中に旧市庁舎である協議会の建物があり今は『歴史博物館(Muzeul Județean de Istorie)』になっていた。既に人の姿はほとんどなく。時計台のある建物。中世にはもともとギルド会館として造られたと。夕食のレストラン会場に向かう。この建物は、かつては有名なブラジルギルドのトレーダーを収容していた取引ホールであったとのことでルーマニア特有の建物であると。『Restaurantul Cerbul Carpatin』入口。様々な野菜が、装飾品として陳列されていた。レストランの最奥に。通路には様々な「プレートアーマー」が展示されていた。『プレートアーマー』とは、人体の胸部、あるいは全身を覆う金属板で構成された鎧。金属板で構成されるため、板金鎧(ばんきんよろい)とも呼ばれる。そして準備された、最奥のテーブルに向かう。テーブルに座って料理を楽しむ。スープ。夕食は『ムサカ』。デザート。時間は既に21:15。『スファトゥルイ広場(Piata Sfatului)』の噴水前から。そしてバスに乗り込み15分ほどで山の中にあるこの日のホテル『Ana Hotels Sport』に到着。我々の部屋。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.27

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その21・10/28) ルーマニア:ブラショフを目指してブカレストを通過

『イワノボ岩窟教会群』への道で渡った踏切を渡り、ブルガリアからルーマニアへの国境を目指す。5号線に合流しここを右折して北上。広大な田園地帯の中を進む。そして左手にブルガリアとルーマニアの国境を流れるドナウ川(ダニューブ川)沿いを走る。『ルセ(Русе、Rousse)』の街の工場の煙突。ルセの街はブルガリアの北の国境であるドナウ川に面し、対岸にはルーマニアの都市ジュルジュ (Giurgiu)がある。ジュルジュとは「ルセ・ジュルジュ友好記念橋」(Rousse-Giurgiu Friendship Bridge)で結ばれている。 ブルガリアの首都であるソフィアからおよそ300km、ブルガリアの黒海海岸からはおよそ200km離れている。ドナウ川岸に港があり、ブルガリアの国際交易の一翼を担っているルセ州の州都。ブルガリア第5の都市。『PRISTA OIL, Blending Plant』のタンク群。5号線から"Stefan Stambolov"通りへと進む。下に見えるのが5号線。右側に見えたのはバス会社『Etap - Adress pls(ЕТАП - АДРЕСС)』のビル。ブルガリアの添乗員とも、もう少しでお別れ。"BULGARIA”通りを進む。ルセ(RUSE)の発電所『Ruse Iztok Power Plant』。ブルガリアの鉄道線路。この線路はルーマニアには繋がっていない模様。再び発電所を車窓左側に。ブルガリアの添乗員・コーニさんと別れの挨拶。そしてルーマニアとの国境ゲートに近づく。ブルガリア出国ゲート。人の姿は殆どなし。バス内部への係官のチェックはなし。橋の入口の両側にあった8本の円柱の柱を持つ塔。1952の文字が。『ドナウ橋 Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse』を渡る。池の先に下水処理場が見えた。ドナウ川の静かな流れ。ドイツ南部バーデン=ヴュルテンベルク州の森林地帯「シュヴァルツヴァルト(黒い森)」に端を発し、概ね東から南東方向に流れ、東欧各国を含む10ヶ国を通って黒海に注ぐ重要な国際河川である。河口にはドナウ・デルタが広がる。全長は2,850 km。ドナウ河が西から東へと流れる間に、ドイツ、オーストリア、スロバキア、ハンガリー、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ブルガリア、モルドバ、ウクライナの10カ国などを通り、ヨーロッパのライフラインとして、多種多様の人々・宗教・文化を調和のとれた形で結合しているヨーロッパのヴォルガ川に続く第2の大河・「美しき青きドナウ」。そしてドナウ川(ダニューブ川)中央の国境線を通過しルーマニア側に入る。ルーマニアの入国ゲートに向かって進む。入国・税関ゲートに向かって。左手にルーマニア国旗がはためく。ルーマニアの国旗は、1990年以後の民主政体下では、青、黄、赤の縦三色旗。 青は空、黄は鉱物・穀物、赤は国民の勇気・独立闘争を表すという。入国・税関ゲート。ここでバス内に係官が乗り込んできてパスポートのチェックとパスポートの提出。ブルガリア、ルーマニアはEU加盟国であるが「シェンゲン協定」に現時点では加盟していないのであった。「シェンゲン協定」とは、加盟しているヨーロッパの国家間において、出入国検査(国境検査)なしで国境を越えることを許可する協定のこと。よって出入国にはパスポート検査が必要なのであった。バスの下に停まった乗用車には係官が近づき、車の中、トランクの中までチェックが行われていたのであった。待つこと30分、漸くバスが動き出す。そしてロータリーにはルーマニアの首都「ブカレスト・ București」の文字が見えた。そして5号線・ブカレスト通りを進む。遠くに飼料工場?のサイロが。下を走るルーマニアの線路は単線。5号線から45号線が分かれる場所にあった歯車の如きモニュメントは。プロプショル(Plopșoru)の街並み。クレベディア川(Crevedia)を渡る。右手に『ミハイ・ヴィテアズール像 Statue of Mihai Viteazul(Statuia lui Mihai Viteazul)』。彼はワラキア王子、モルダビア王子、そしてトランシルバニアの事実上の支配者であった。彼はルーマニアの偉大な国民的英雄の一人と考えられている。19世紀の民族主義者にルーマニア統一の第一著者と見なされていた。 ワラキアに対する彼の支配は1593年の秋に始まったと巨大な墓地。牧草の緑が増えてきた。この塔は水道用の高架水槽か?更に牧草地帯が延々と拡がる。初めて見た?風力発電設備。ルーマニア南部を流れるアルジェシュ川(ARGES)を渡る。高圧線鉄塔が並ぶ。ジラバ(Jilava)の街にあった『正教会Church "St. Constantine and Elena" Jilava』。果物屋。ペンテコス派教会『Casa Inchinarii, Praise Chapel Romania』ブカレストの街に入ると高層?アパートが右手に。ショセアワ・ジュルジュルイ通りを北に進む。ルーマニアの黄葉も進んでいた。『墓地(Cimitirul Bellu Bucureşti)』『高等学校(Gheorghe Șincai National College』。反対側にあったのは共産党チャウシェスク時代のアパートであろう。ティネレトゥルイ通りを見る。ドゥンボヴィツァ川とその先にルーマニア国立図書館(Biblioteca Națională a României)。反対側には噴水広場と『議事堂宮殿 Palatul Parlamentului』。ズームで。これが『国民の館(議事堂宮殿)』。1980年代に、当時のルーマニア共産党書記長だったニコラエ・チャウシェスクが「宮殿」として造成した。建築物としては、ペンタゴン(延床面積616,540m²)に次ぐ世界で第2位の大きさを誇る。幅275m、奥行き235m、高さ84m、地上10階、地下4階建て、延べ床面積の総計は33万平方メートル、部屋数3107室、アメリカの国防総省(ペンタゴン)に次ぐ世界第二位の大きさを誇る巨大建造物で、建設費用は当時の日本円に換算して1500億円。そして車窓からピアツァ・ウニリイ通りの街並みを楽しみながら進む。『PULL&BEAR(プルアンドベア)』はスペインのナロンに拠点を置く衣料品およびアクセサリーのブランドであると。『𝄞Stradivarius』の大きな文字が。Unireaショッピングセンターの建物に『Stradivarius・ストラディバリウス』のロゴ。『𝄞Stradivarius』は、スペインの国際的な女性と男性の衣料品ブランド。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.26

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その20・10/28) イワノボ:イワノボ岩窟教会

『イワノボ』に向かって、田園地帯を北上し進む。この石のモニュメントはブルガリア人の歴史を刻んだモニュメントであると。鉄道のイワノボ(Ivanovo)駅近くの踏切を渡る。比較的整備されていると感じる線路。この先を右折すると『イワノボ岩窟教会群』へと。そして『イワノボ岩窟教会群』に到着し、バスを降りる。下から見上げた『イワノボ岩窟教会』。この岩窟教会は山の上にあるのであった。そして外から教会があるところが分かるのは、このような窓・テラスがある場所だけ。ブルガリアにある岩を刳り貫いて作られた聖堂、修道院などの建造物群はその壁画の素晴らしさが評価されて、1979年にユネスコの世界遺産としての登録されたと。ルセ州イヴァノヴォ村に近く、ルーセの南20 km にあたるルセンスキ・ロム川沿いにそびえる岩だらけの堤にある(川からの標高は32 m )。この教会群は、保存状態の良い美しい中世のフレスコ画で知られている。この地方の洞窟群には、後のブルガリア正教会総主教ヨアキムが居を定めた1320年代以降17世紀まで、修道士たちが住むようになっていた。彼らは、僧房、教会群、礼拝堂などを硬い岩から切り出しており、修道院建造物群はおよそ40もの教会群を頂点に戴いていた。その周りには、他の宗教施設用地が300ほどあったが、そのほとんどは現存していない。イワノボ岩窟教会群(Ивановски скални църкви)の『ゴールドルール(ЗЛАТНИ ПРАВИЛА)』。見学の注意事項が書いてあるのだろう。イワノボ岩窟教会群の説明図。土産物屋の案内。岩窟教会への一方通行の坂道を上って行った。そして岩窟前では中に入る観光客が順番待ち中。この日は土曜日であり子供達の姿も。岩窟前からの風景。そして岩窟入口部。見学可能時間は9:00~18:00 休みはなし入場料は5BGN、写真撮影は無料とのこと。入口案内板。外のテラス前のフレスコ画。テラスからの風景。正面に石灰岩が抉られた谷、その下にルセンスキロム川が流れているのであろう。侵食され易い岩なので結構大きく深い谷が形成されているのであった。岩肌の風合い(ふうあい)が少しばかりカッパドキアの光景に似て。ズームで。テラス上の岩壁。再び内部のフレスコ画を。やはり聖書の内容が解からないので、説明書きが出来ない。写真中央が、天井に描かれた『最後の晩餐』。ヨハネによる福音書に基づく『最後の晩餐』の絵はレオナルドダヴィンチの作品が超有名で15世紀末に描かれたと。一方ここイワノボのこの作品はもっと古く、14世紀には既に完成していたそうで、自慢の一つであると現地添乗員から。ズームで。我々のツアー添乗員が別の日本人グループの添乗員と会話中。登るのは辛いと3名の女性が下で待機中。『イワノボ岩窟教会群』の地図。土産物屋。そして近くのレストランに移動し昼食。スープ。ロールキャベツ。デザートはこのアイスクリームにビックリ!!。そして昼食を済ませバスに戻る。今回のツアーのバスドライバーのクラシミールと日本からの添乗員Oさん。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.25

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その19・10/28) ヴェリコ・タルノヴォ:ツァレヴェッツの丘➡イワノボへ

この日は8:45にホテルを出発し、ヴェリコ・タルノヴォの旧市街にあるツァレヴェッツの丘を目指す。宿泊したホテル『HOTEL PREMIER』を振り返る。"Nezavisimost"通りを北に向かって進むと、右手下に早朝散歩で訪ねた『アセン王朝のモニュメント』が垣間見えた。前夕に訪ねたヴェリコ・タルノヴォの職人街を左手に見ながら10分もかからずに『ヴェリコタルノヴォ地域監査評議会ビル Building of The Regional Audit Council』前に到着。『ヴェリコタルノヴォ地域監査評議会ビル』を横から。ビル前の広場。遥かな山の上にも歴史上の建物、そして両手を上げる人物像?の姿が。『ヴェリコタルノヴォ地域監査評議会ビル』を正面から。『ツァレヴェッツの丘』。第二次ブルガリア帝国時代には、この丘全体がかつてのブルガリア皇族や総主教の住まいとしての宮殿だったが、オスマン朝の猛攻により瓦礫の山と化してしまったところだと。現在は土台のみ残る城壁跡が広がっていた。要塞はヤントラ川に囲まれた同名の丘の上に建っていた。城壁に囲まれていたツァレヴェツは必ずしも閉鎖的な要塞ではなく、王宮、聖ペトカ教会、多くの住宅、貯水タンク、防衛塔が並ぶ本格的な中世都市だったことが発掘調査からわかっていると。黄葉に囲まれた丘の頂上には大主教区教会が建っていて、教会前からは旧市街を始め、周囲を取り囲む緑豊かな森や丘が見渡せると。教会内の壁一面に描かれた暗い色調と硬い筆遣いのフレスコ画が、歴史的な緊張感を伝えてくれると。うねるように流れるヤントラ川に囲まれた切り立った岩場の上に建てられた大主教区教会。1981年に再建されたもので、ツァレヴェッツの丘でほとんど唯一の完全な建物といっても過言ではないと。天然の要塞ともいえる地形の上に立つ大主教区教会。第2次ブルガリア帝国の時代、ここは王宮や教会、住宅、さらには貯水タンクや防衛塔までをも備えた要塞都市として機能していた。発掘調査によれば、往時は470もの家々や23の教会、4つの修道院が建っていたのだと。丘の最も高い場所には総主教の邸宅があり、隣にはキリスト昇天総主教教会が建っていた。現在見られる石畳の道や城壁、塔などは、1930~1981年にかけて修復されたもの。石を積み上げて造られた城壁や城門の跡が、かつての威容の片鱗を今に伝えていた。このライオンの像より先は有料と。その後ろにいくつかの門が見えた。右手にブルガリア正教会が。ズームで。右手に見えたのが『Tower of Baldwyn』。北側のヤントラ川の対岸にも要塞の石垣が残っていた。こちら『トラペツィツァ(Trapezitsa』は、タルノヴグラトの首都の要塞地区で、ツァレヴェッツの丘の北西に位置している。エタール(ヤントラ)川は丘の周りを優雅に曲がりくねって曲がりくねっている。高い崖で自然に保護されたトラペジツァには、不均一な崖の縁に続く強固な要塞壁があった。『トラペツィツァ(Trapezits』の名前は、台地の形である「テーブル」または「台形」に由来すると考えられていると。しかし、最も可能性の高い起源は、単語「trapezits」-中世の丘の最初の入植者であったパスを守る兵士のことと。教会と修道院を備えた「栄光の都市トラペツィツァ」は、聖イヴァン・リルスキの中世ブルガリアおよびビザンチンの聖伝に言及されていたと。丘の斜面に拡がるヴェリコ・タルノヴォの旧市街。『ツァレヴェッツの丘』も見納め。琴欧州も子供の頃はこの『ツァレヴェッツの丘』で遊んでいたのであろうと。クネクネと蛇行するヤントラ川に張り付くように拡がっているヴェリコ・タルノヴォの旧市街。そしてバスに戻り、82km先の世界遺産『イワノボ岩窟教会群』に向かってバスは走る。眼下にヤントラ川に架かる鉄道橋と高速道路の橋が見えた。『ヴェリコタルノヴォ地域監査評議会ビル』は教会と思って撮影していたのであったが。眼下のヤントラ川を垣間見ながら進む。。右手に『ニコラス ピコロ記念碑・Nicholas Picolo Monument』。名前は判ったが、どのような人物?遠く山の上には『Ascension Cathedral』が見えた。山の上は岩山の姿が。そして岩山の断崖が長く続いていた。そして高速5号線をひたすら北上する。右手に石油精製所(Петролна база)。田園地帯をひたすら走る。大型サイロが右手に。鉄道と交差。「Starmen」の街に入る。途中、ガソリンスタンドでトイレ休憩。ガソリンスタンドから見えた村の教会。ガソリンスタンドのコンビニには多くの子供達が、私のカメラに向かって笑顔で。ヤントラ川に架かる歴史深いベレンスキーモスト (Беленскимост)橋を見る。このアーチ橋は、1865年から1867年にかけて、ブルガリアの建築家であり、建築家であるKolyu Fichetoによって、 トルコの政治家Midhat Pashaの命令で建設されたと。洪水時の対策として、上部に穴が空いている橋。この石柱は? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.24

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その18・10/28) ヴェリコ・タルノヴォ:早朝散歩

5日目(10/28)、この旅行も後半戦に入る。ホテルの我が部屋から、丘の斜面に広がるヴェリコ・タルノヴォの街並みを見る。時間は6:44。ポーターによるトランクの回収が7:45~とのことで、トランクをドアの外に出し、7:00からの朝食に。やや料理の品数が寂しかった。そして朝食後、新たな旅友も加わり旅友4人と共に、あらかじめ予習をしていた早朝散歩のコースに向かう。ホテル前の坂道を下り、 "Vasil Levski"通りに出る。そしてここを右折し100m近く歩いた先にあった像を訪ねた。ヴェリコタルノヴォの中心部にあったこの像は『ブルガリアの母の像Monument of Mother Bulgaria(Паметник "Майка България")』『ブルガリアの母の像』は、1877-1878年のロシアトルコ戦争(露土戦争)、1885年のセルビアブルガリア戦争、1912年から1913年のバルカン戦争、および1914年から1918年の第一次世界大戦で、21人の将校、24人のNCO、62人の将校の死を追悼して建立されたと。その建設のための資金は、ヴェリコ・タルノヴォの市民からの寄付から集められた。 3階式ての記念碑である大理石と青銅で作られた彫刻。 その基部には、階段が続く4つの入り口がある納骨堂があった。 入口の上には、ブルガリアの解放と統一のために戦った戦争の年が書かれており、その間に戦争の重要な瞬間を描いた4つのブロンズのレリーフがあった。 軍服、装備、武器を備えた兵士と将校の4つの銅像が中間の位置に配置されていた。 記念碑の上部には、ブルガリアを代表する跪く女性の銅像があり、頭には冠があり、右手には軍旗、左手には月桂樹の葉を持っていた。 この追悼碑は、1935年5月6日に解放と国家統一の戦争で殺された人々に捧げられたと。跪く『ブルガリアの母の像』を遠くから見上げて。碑は高さ6.5mで、彫刻家スヴェトスラフ・ヨツォフ(Svetoslav Yotsov)の作品。この背面は1877年~1878年の露土戦争(=大ブルガリア公国の成立)の追悼。露土戦争(ろとせんそう、1877年 - 1878年)は、ロシア帝国とオスマン帝国(トルコ)の間で起こった戦争のひとつ。 バルカン半島に在住するオスマン帝国領下のスラヴ系諸民族がトルコ人の支配に対して反乱し、それを支援するかたちでロシアが介入して起こった戦い。ロシア帝国の勝利で終わったと。1885年のセルビア・ブルガリア戦争への追悼。セルビア・ブルガリア戦争は1885年11月14日に勃発し11月28日まで続いた。セルビアは戦争の開始時には主導権を握ったものの、最終的に敗北した。オーストリアはブルガリアの侵略を停止するよう要求し、停戦に。最終平和は1886年3月3日に調印された。戦争の結果、ヨーロッパの大国は1885年9月18日に起こったブルガリア統一の行為を認めたのだと。『ブルガリアの母の像』を横から。1912年からのバルカン戦争。バルカン戦争は、1912年から1913年にかけてヨーロッパの東南部で発生した戦争。バルカン同盟諸国(ギリシャ、ブルガリア、モンテネグロ、セルビア)と衰退しつつあるオスマン帝国との間で発生した第一次バルカン戦争(1912年10月 - 1913年5月)と、その戦後処理においてブルガリアと、ギリシャ・セルビアの対立から発生した第二次バルカン戦争(1913年6月 - 1913年8月)からなる。1915年、第一次世界大戦では中央同盟国側に参戦。この旅行でところどころで見かけた看板。EU内での重要文化財であることを示すものか?そして文化財保護のために資金を出す『EU構造基金』らしい。『OPERATIONAL PROGRAMME “REGIONAL DEVELOPMENT” 』この日の朝の陽光が木々の合間から。丘の斜面に住宅が林立するヴェリコ・タルノヴォの街並みを再び。そして旅行前の予習で、この日の朝の散歩コースに定めた橋、尖塔が見えて来た。この先で右折しなければならなかったが行き過ぎ、その後に気が付き引き返して進む。途中、我々のツアーのバスが駐車しているのを発見。旅友4人を記念撮影。そしてヤントラ川(ブルガリア語: Я̀нтра)に架かる『スタンボロフ橋(Stambolov bridge)』に到着。橋の上からヤントラ川(Я̀нтра)を見る。「ヤントラ川とは、ブルガリア北部を流れる河川で、ドナウ川の右支流である。全長222/285km、流域面積7,862km2であり、ブルガリア国内のドナウ川の支流の中ではイスクル川に次いで2番目に長い。主な支流はロッシツァ川、レフェディラ川、ベリツァ川、ストゥデナ川などがある。ヤントラ川は中央バルカン山脈(スタラ・プラニナ)に含まれる、標高1,340mのハジ・ディミタル峰北麓に水源を持つ。水源からガブロヴォの町までの間、川は深い渓谷を形成する。ここヴェリコ・タルノヴォ市内に入った川は複雑に曲がり、タルノヴォ台地を囲むように流れて平野部に流れ出る。平野部で川の幅は広がるとともに流れも緩やかになり、スヴィシュトフの下流16kmでドナウ川と合流する。」とウィキペディアより。橋の上から丘の斜面に住宅が林立するヴェリコ・タルノヴォの街並み。そしてヤントラ川が水鏡となり、街の姿を映り出していた。鉄骨アーチ構造のトラス橋。施設の建設は1892年に始まり、高さは37mであると。橋の上部構造設計者は、イタリアの建築家ジョヴァンニ・ムスッティ(ヴァシル・レフスキ記念碑の設計者)であると。昔は自殺の名所であったようだ。そしてヤントラ川に架かる『スタンボロフ橋(Stambolov bridge)』を渡り、左に進むとヤントラ川に挟まれた中州のような場所にある、青空に突き刺さるが如き尖塔が。『アッセン王朝のモニュメント・Monument to the Asen Dynasty(Паметник на Асеневци)』と呼ばれていると。ソフィアは現代のブルガリアの首都だが、アセン皇帝はここヴェリコ・タルノヴォを統治した。市の中心にある『アッセン王朝のモニュメント』は、アセン兄弟がヴェリコ・タルノヴォを首都と宣言してから800年を記念して建てられたと。イワン・アセンI とピーターIVは共に新しく解放されたブルガリアを統治し、ビザンチン軍との戦いを続けた。 血族に拠る皇位継承によって、家族は権力を保持することができ、皇帝の席は家族の間で定期的に継承されていった。 しかし、予想されるように、それは必ずしも幸せな家族ではなかったのだ。Ivan Asen IIは彼のいとこBorilを転覆させ、彼を盲目にした。他の肉親も帝国を拡大する試みの中で死を迎えていったと。アセン王朝のブルガリア皇帝は以下に。イワン・アセン( アセン ) 1187〜1196ピーター( テオドール ) 1186〜1197カロヤン ( イオアニツァ ) 1197~1207ボリル ( ボリルカリマン ) 1207~1218 イワン・アセン 1218~1241空を貫くかのような剣の周囲には、イワン・アセンI 、ピーター、カロヤン、イワン・アセンII (4人の在位:1187~1241年)の騎馬像が、スヴェタ・ゴラの丘に細長いすっくと立つオベリスクの周囲を飾っていた。ヴェリコ・タルノヴォは、かつては「タルノヴォ」と呼ばれ、1187年~1393年に第2次ブルガリア帝国の首都として栄えた。イワン・アッセン王治下の最盛期にはビザンツ帝国(東ローマ帝国)をも圧倒し、バルカン半島のほぼ全域を支配したこともあったのだ。しかし、その帝国もアッセン王死後に衰退を始め、やがて宿敵ビザンツ帝国に屈服、1398年にはオスマン朝とも3ヶ月にわたる首都攻防戦の後、ついに滅亡した。タルノヴォが再び脚光を浴びるのは、500年にわたるトルコ支配からの独立を達成した1879年から。1879年4月17日、新生ブルガリア王国初の国会がヴェリコ・タルノヴォで開かれ、首都をソフィアへ遷都する内容を含むブルガリア初の憲法が議決されるまでブルガリアの首都となっていたのだと。旧市街側からモニュメントを見るよりも,モニュメント側から旧市街の街並みを見るほうがはるかに素晴らしいのであった。モニュメントの周囲を回りながらシャッターを押す。これは誰?こちらはイワン・アセンII 像であろうか。ヤントラ川の対岸には『インターホテル ヴェリコ・タルノヴォ(Интерхотел Велико Търново)』が見えた。大きなホテルであるようだが、外見は廃墟の如き感も。そして『アッセン王朝のモニュメント』の先にあったのが、『ヴェリコ・タルノヴォ美術館・State Art Gallery "Boris Denev"(Художествена галерия „Борис Денев“, Велико Търново)』。これも逆光であったがズームで。ヴェリコ・タルノヴォ美術館は、19~20世紀の現代画家の作品を中心に展示していて、東欧ならではのイコンなども見ることが出来るとのこと。再び『スタンボロフ橋(Stambolov bridge)』を渡ってホテルへの帰路に。再び水鏡を楽しむ。水がありのままに物の姿を映すように、物事をよく観察してその真情を見抜き、人の模範となれれば思うが既に遅し!!『ヴェリコタルノヴォ大学"Sveti Sveti Kiril I Metodiy University"』この像は?そしてホテルに戻るとロビー内に関取『琴欧州』の交通安全の日本のポスターを発見。ここブルガリア・ヴェリコ・タルノヴォ州ヴェリコ・タルノヴォ市出身なのであった。身長202cm、体重155kg、握力120kg、血液型はO型。得意手は右四つ・寄り・上手投げ。最高位は東大関。現在は年寄:15代鳴戸として、鳴戸部屋の師匠を務めているのだ。ヴェリコ・タルノヴォが「「琴欧州」効果で観光客誘致」との新聞記事も。こんな像も。左手の力士は『高見山』に似ているが。多くの現役力士時代の写真も。ホテルフロント。事前の散歩コースの予習・計画により、充実した早朝散歩になったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.23

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その17・10/27) ヴェリコ・タルノヴォ:職人街

カザンラクの世界遺産『トラキア人の古墳』のレプリカを見学後は、この日の宿泊地の『ヴェリコ・タルノヴォ(Veliko Tarnovo、Велико Търново)』に向かって100kmを直走る。高速6号線を東に進むが周囲はひたすら原野。ブルガリアの跨線橋を渡る。しばし鉄道線路に沿って走ると、列車とすれ違った。ICで55号線に入り北上して『ヴェリコ・タルノヴォ』を目指す。Pchelinovo(Пчелиново)近郊の民家。そして夕焼けが。時間は17:38過ぎ。そして『ヴェリコ・タルノヴォ』の街に入り、夕食前に『職人街』を訪ねた。旅程では、翌日の朝の観光であったが、前倒しとなった。ブルガリア人にも人気の観光地、ブルガリアの古都ヴェリコ・タルノヴォ。1187年から1393年にかけて第2次ブルガリア帝国の都が置かれ、バルカン半島の文化の中心地として繁栄した。周囲を蛇行するヤントラ川と豊かな森に囲まれ、崖の上に古い民家が連なるヴェリコ・タルノヴォは、ぶらぶら歩きが楽しい町であるのだと。なかでも見逃せないスポットのひとつが、ステファン・スタンボロフ通りの北側に広がるこの職人街「サモヴォドスカ・チャルシャ」。「チャルシャ」とは「市場」の意味で、ここには古くから営む陶器や金銀細工、革製品、絵画などの小さな店が軒を連ねていたのであった。2差路の頂点に立っていた人物像。石柱のような丸い台座の上にあったブロンズ製の胸像。『Димитър Благоев』とかろうじて読める文字が。英文のWikipediaには、「Димитър Благоев・(Dimitvr Blagoev 1856〜1924年)はブルガリアの政治指導者であり、ブルガリア社会主義の創設者であり、バルカン半島の最初の社会民主党の創設者でもあり、ロシアのマルクス主義の初期の歴史において重要な人物であり、ブルガリア共産党を設立し、率いていた。そしてバルカン連合の設立のためのアイデアの顕著な支持者でした。」と。バスを降り職人街を歩く。ベンチに座る老職人の人形であろうか?坂道の多い街。石畳の道の両側に伝統的な建物が並ぶ光景は趣たっぷり。まるで昔にタイムスリップしたかのような、旧市街のなかでもひときわ絵になる町並み。しかしやはり明るい時間に訪ねたかったのであったが・・・。第2次ブルガリア帝国時代から伝わるスグラッフィート陶器を持つ人形。焼く前の素地を引っかいて模様が付けられる陶器で、一つひとつ職人が手作業でデザインして作っているのだと。銀細工の装飾品がウィンドウに。石畳の道を振り返る。ある工房の内部。絵画の店も。木製の装飾皿か?民族復興期に多くの職人が集まり、今日もその家々と工房がそのまま保存されている古い商店街。春雨?の如き菓子?商品を作るオバサン。容器に入れた白い液を大きな回転する丸いフライパンをひっくり返した様な鉄板(加熱鍋)に糸を引くように垂らししばし回転させ焼き上げる。時間とともに焼き上がり、製品が反って分離。これを掻き集めて出来上がりであったが・・・。この人形はイコンを抱えて。美しく刺繍された女性用の薄着のブラウス?壁掛け用の絵皿の工房。カラフルな石鹸。ランタン工房。銀細工の工房では、驚くほど繊細な細工が施されたブレスレットを制作する様子を匠人が見せてくれた。若き頃の匠人の写真ポスターであると。銀の鑞付け(ろうづけ)作業。鑞付け(brazing)とは、接合する方法である溶着の一種。接合する部材(母材)よりも融点の低い合金(ろう)を溶かして一種の接着剤として用いる事により、母材自体を溶融させずに複数の部材を接合させることができる技術。口に煙管(キセル)の様なものを加え、空気を送り微妙に温度?調整そして出来上がった銀のペンダント。青森県黒石の「小見世(こみせ)」にも似て。翌朝の散歩で行ったヤントラ川に架かる橋からの、昔のヴェリコ・タルノヴォの街並みの写真であろう。石積みの店。呑んだくれる老職人の姿は誰かに似て。オスマン・トルコから独立した時の首相スタンホロフの銅像であると。チョッキ姿でレーニンにも似ていたが。石の階段のある路地。『サモヴォドスカ・チャルシャ(Архитектурно-етнографски комплекс „Самоводската чаршия”)』のマップ。そしてこの日のレストランで夕食。野菜サラダ。カレーライスの如き『カヴァルマ』掛けライス?デザート。そしてこの日のホテル『Hotel Premier(хотел Премиер)』に到着。時間は21時過ぎ。この日の我々の部屋。洗面所・トイレ。バスタブはなくシャワー室のみ。この夜も旅友と部屋でこの日の長~~い1日の反省会をウィスキーとワインで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.22

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その16・10/27) カザンラク:トラキア人の古墳(レプリカ)

バスの待つプロブディフ (Plovdiv)の旧市街入口のロータリーまで戻る。ロータリーの周辺には遺跡の遺物がゴロゴロと。案内板には『Източната порта на Филипопол』➡『The Eastern gate of Philippopolis)』の文字が。「フィリポポリスの東門は、プロヴディフで発見された古代都市の3つの入り口の1つ。ゲートは、ビザンチウムとボスポラス海峡への主要道路に建設された。ハドリアヌスの治世中に2世紀に最初に建設された門とその周辺の複合施設は、4世紀に完全に再建され、5世紀に部分的に修復された。東門は1970年代に発見されました。」とウィキペディアより。未だ発掘途中なのであろうか。この写真の如き東門周辺の建築物の存在が確認できているのであろう。旧市街地散策を開始した場所であるロータリーの反対側を再び。『The Eastern gate of Philippopolis(Източната порта на Филипопол)』真ん中の石畳は『フィリッポポリスの東門』への『参道』の如きものか。そしてバスに乗り、約124km先の『カザンラク』に向かって進む。再びマリツァ川に架かる橋を渡る。橋を渡った直後の右側の広場には世界各国の国旗がたなびいていた。広場の先にあったのが『プロブディフ国際見本市会場International Fair Plovdiv(Международен панаир Пловдив)』であった。右手に発電所『EVN Bulgaria EAD District Heating(EVN България Топлофикация ЕАД)』。の巨大冷却塔が見えた。飼料工場の貯留サイロであろうか?64号線を北上、道路脇の小さな教会。64号線から6号線(E871)に入り田園地帯を進む。そしてバスはひたすら東に進み、カザンラク(Казанлък)の街に入る。 "Osvobozhdenie" 通りをトュルベト公園の中ににある『トラキア人の古墳(レプリカ)』に向かって進む。駐車場に到着し、『トラキア人の古墳(レプリカ)』に向かって進むと。墳墓が姿を現した。トラキア人の墳墓とは、関係ないが、墳墓(保存施設)の隣に建っているイスラムの遺跡であると。赤レンガが歴史を感じさせてくれた。こちらが世界文化遺産、紀元前4世紀の『トラキア人の墳墓』。これが本物!!この世界遺産、現在は誰も見ることが出来ないのだと。本当はこの小屋の中にあるのですが、保存状態を守るために中に入る事が出来ないと。『世界遺産』に登録されている「カザンラクのトラキア人の墓地」は、カザンラクの町の北東部ある、直径約40m、高さ約7mの丘にあった。この墓地は、第2次世界大戦中の1944年に、防空壕を掘っていた兵士たちによって偶然発見されたとのこと。トラキア人は古代の東ヨーロッパ周辺に住んでいた民族である。インド・ヨーロッパ語族に属するトラキア語を話した。古代ギリシアやローマ帝国の文献に現れ、当時のヨーロッパでは有数の人口と勢力を誇ったといわれる。考古学的には多数の精巧な金製品をはじめとする遺物・遺跡で知られる と。『トラキア人の墓地 オリジナル Тракийска гробница Оригинал Thracian Tomb Original』。そして墳墓から約30m程度離れたところにあった『トラキア人の墳墓』のレプリカに到着。説明板。レプリカ(コピー)の設計者、絵師の名前も記載されていた。入場時間、入場料案内板。順番を待って小グループ毎に入場。遺品の土器、壺類が展示されていたがこれはホンモノ?入口には、1944年の発見から1979年の世界遺産登録までの歴史が写真とともに解説が。もちろん日本語語表記はないが、写真を見るだけでも歴史がわかるのであった。墳墓の構造の平断面図そして墳墓内で発見された遺品の位置図。墳墓の横にあったイスラムの遺跡の昔の写真であろう。そして現在の姿も。カザンラクという町は、ブルガリアのほぼ中心地にあり、バルカン山脈とスレドナ・ゴラ山脈に挟まれたバラの谷の一番大きな町である。現在ではカザンラク市は、バラの産業で一番有名で、毎年バラの祭りが行われる6月の初めごろ、世界中からきた観光客で溢れる。しかしカザンラク市には、もう一つの訪れるべき見所がある。それはカザンラクの古代トラキア人の墳墓である。古代トラキア人がバルカン半島に定住していたのは、紀元前2世紀から6世紀ごろまでだったとされている。そして異教徒であったトラキア人は後生を信じていたため、古代エジプト人がしたように、死者を葬るとき、死者の大好きな所有物、そして後生に役に立つような道具、宝飾などを古墳に入れておく習慣があった。カザンラク盆地には、トラキア人から残された古墳が20ほどあるが、町の中心からたった1– 2キロ離れたところの「カザンラクの墳墓」が一番有名で、保存状態も良いのだと。発見当時の写真であろう。オドリュサイ王国は、紀元前5世紀から紀元後1世紀にかけてトラキアに存在した、40以上のトラキア人諸部族と22の王国からなる連合国家。その領域は現在のブルガリアを中心に、ルーマニア南東部(北ドブロジャ)、ギリシャ北部、トルコ領東トラキアにあたる地域まで及んだと。細い通路、狭い墳墓を進む。地下墳墓は、四角の玄関、回廊と丸天井型の埋葬室からなっていた。回廊に描かれたフレスコ画。壁画には戦闘場面が描かれているようであった。そして玄室は、直径3mぐらいの円形で、その天井部に丸く描かれた見事なフレスコ画が。この世界遺産には夫婦の告別の様子、大切にされている事が見て取れる見事な装飾の馬、勇猛といわれていた戦士などが描かれていた。見学できるのはレプリカですが精巧に作られており、当時の様子を十分伺い知ることができるトラキア人の墳墓なのであった。場所を変えてズームで。2300年以上もの時を経た今でも、色鮮やかな色彩を保ち、トラキア人の生活・芸術・信仰や儀式を語っているこの壁画が、墳墓がユネスコに指定された主な理由であると。発見の時にはすでに盗掘されていたそうだが、幸いなことに、見事な壁画はそのまま残されていた。それどころか、さまざまなオリジナル出土品(金、銀、銅の装飾品、土器など)も墳墓の中から見つかり、現在展示されていたのであった。回廊も埋葬室も、慣例的な宴におけるトラキア人男女を描いた壁画で飾られているのだと。極最近までそれは葬式のシーンだとされてきたが、最新の研究によると、逆に結婚式の場面なのではないかと考えられるようになった。中心には、召使・給仕係や音楽家に囲まれた死者とその妻の姿がある 。そして主人のすぐそばに、ある背が高い女の人の姿も描写されているが、それはおそらく、トラキア人が信仰していた万能の女神だと考えられている。この壁画は、ヘレニズム時代からのブルガリア美術の中で、最も保存状態の良い傑作である。宴の場面以外には、葬られた男性の生前の戦闘場面も見られる。そして、男性の顔をよく見れば、彼は、妻と違って、かなりの日焼けをしていたとに気づくだろう。これは、その人が戦闘や狩りで多忙だったと言う証拠である。それから二輪馬車の競技を表すフリーズもあるが、実はローマ帝国に取り上げられる前に、競馬という娯楽はトラキア人が発明されたものだと研究たちが述べている。これは当時の王と王妃が最後の別れを描いたものと。王はたくさんの食べ物が並べられたテーブルの前に座り、王妃は頬杖をついているような感じに。さらによく見てみると、王妃が玉座のような立派なイスに座っているのだ。実は、トラキア人にとって女性は信頼できるもの、もっとも愛すべきものとして尊敬されるべき存在であり、そういった女性がいなければ、来世にたどりつけないと考えられていたからなのだと。見学を終え、ツアー仲間全員が見学を終えるのを待った後、墳墓を後にし階段を降りる。トュルベト公園内の階段の途中?にあったこの人物は?この石碑にはブルガリア語の名前の上に音符が刻んであったので多分音楽家なのであろう。ブルガリアの作曲家エマニュエル マノロフ(Емануил Мaнолов 1860-1902)であろう。『トラキア王の谷 The Valley of the Thracian Kings』のマップ。ここにもEU内での重要文化財であることを示すパネルが。そして写真右上の『ОПРР』とは地域開発そして文化財保護のために資金を出すそして徒歩にてニコラ・ペトコフ(Nikola Petkov)通りにあったバラ製品の土産物屋に案内される。ここブルガリア・カザンラクは実はバラの名産地。ローズ製品の香りに使われているバラはダマスクローズという種類で、ブルガリアのダマスクローズは特に香りが良く最高級の品質と言われているのだと。ブルガリアのダマスクローズの栽培地としては「バラの谷」が有名。「バラの谷」の中心がここカザンラクなのであった。バラを摘む女性の衣装か。ローズオイルを採る昔の写真。ローズオイルの蒸留器に花びらを入れる姿が。蒸留器の材質は銅製だったのであろうか?バラ摘みの女性の姿も。ローズオイルを競争のように買う我がツアー仲間の女性陣。『house of roses』と書かれた店のガラス。たくさん売れた為か?店のオバちゃんが我々のバスを見送ってくれたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.21

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その15・10/27) プロブディフ:プロブディフ旧市街(その3)

坂道を上って、再び『ローマ時代の円形劇場跡(Ancient Theater of Philippopolis(Античния театър на Филипополис)』へ。ここから劇場の下に降りる通路は閉鎖中。少し歩いて展望ができる場所に移動。旧市街にある2世紀に当時のローマ帝国・トラヤノス帝によって造られたローマ時代の半円形の劇場。天気の良いこの日にはここからロドピ山脈が一望出来たのであった。また、スケネと呼ばれるステージの裏側には、1900年の時を超えたイオニア式の美しい列柱が威風堂々たる姿を見せていたのであった。現在残っている観客席は20段ほどであるが、当時は5000人が収容できる28段あったのだと。春から夏にかけては、世界各地からのゲストを招いたオペラやコンサートなどがこの場所で上演されているのだと。イオニア式の美しい列柱が並ぶ。右側の列柱そして観客席。左側。上部は芝生に覆われていた。過去の新聞や写真。昔の劇場平面配置図。別の配置図も。世界遺産の『ローマ時代の円形劇場跡(Ancient Theater of Philippopolis(Античния театър на Филипополис)』リムスキ・スタディオン広場内にある競技場跡。2世紀前半に当時のローマ帝国・ハドリアヌス帝によって建設されたもので、短距離や円盤投げ、二輪戦車のレースが行われていました。最盛期には長さ240m、幅50m、最大収容人数3万人の規模であったとされており、その当時の様子は近くにある3D映像の上映場所で知ることができると(有料)。傍らに建つのはオスマン朝初期建築の代表作「ジュマヤ・ジャーミヤ」で、ダイヤモンド模様の珍しいミナレットが特徴的。なかなか全体像が撮せる場所が・・・。再び列柱をズームで。このバイオリンを持つ人物は?共産主義体制の犠牲者となったミュージシャンの記念碑であると。The violinist Sasho Sladura (Alexander Nikolov)すなわちバイオリニストのサショ・スラドゥラ・アレクサンドル・ニコロフが労働収容所で殺害されたのだと。そして次に訪れたのが『St. Dimitar church(Църква "Свети Димитър"ul. "Todor Samodumov")』。教会入口。『St. Dimitar church』ファサード。教会前の水呑み場は見事な孔雀デザインの大理石。フレスコ画も。『聖ディミタル教会 St. Dimitar church』。『聖ディミタル教会』案内板。そして再び『聖母被昇天聖堂』を見る。別の角度から。丹念にレンガを積み上げて造られた教会。そして暫しの自由時間となったので、旅友のSさんと再びローマ劇場に向かう。ようやく全景が判る場所に。プロブディフの黄葉した街並み、そして遠くロドピ山脈の山並みも。再び1900年の時を超えたイオニア式の美しい列柱そして人物像を。そして次に訪れたのが、『クリーアンチ邸宅(House-Museum Klianty(Къща-музей "Клианти"))』内部が写真で紹介されていた。『クリーアンチ邸宅(House-Museum Klianty)』案内。「」1816年に建てられたこの建物は、ブルガリア復興期の最も古い保存住宅の1つ。 1846年に完全に再建され、1階が北に拡張され、屋根付きの庭が形成された。 建築者は、聖母被昇天教会を建設したのと同じ職人。 1882年、家の西部が破壊され、建物の分割により2つの家に分割された。 1920年には、南東の角の一部が「カット」された。2階建ての建物は、旧市街建築歴史保護区内の重要な建築コンポーネント。クリーアンテチ邸宅は、プロブディフ旧市街の建築と装飾芸術の発展における中心的な建物。 豊かな芸術的装飾は住宅の床に集中しており、木製の天井、1817年からのユニークな風景、野菜の装飾品の記念碑的な構図には、多くの木製の彫刻と多色–幾何学模様とカラフルな嵌め込み細工が。 壁には、豪華に装飾された壁龕(へきがん)、食器棚、バックギャモンの模様の木製ドアがある。」と英語のネットのページを機械翻訳。マンホール蓋。そして『ラマルティン邸(Lamartine's House(Ламартинова къща))』。上に行くほど広くなり逆三角形のような建物。このような構造で大丈夫なのだろうか?『ラマルティン邸 Lamartine's House(Ламартинова къща)』。『ラマルティン邸 Lamartine's House(Ламартинова къща)』案内板。「この邸宅の所有者は、プロブディフ商人階級の傑出した代表者、ゲオルギ・マヴリディ。 1829〜1830年に名も知らぬ大工棟梁によって建てられ、旧市街で最大かつ最も美しい対称的な構造の家の1つ。 1833年の夏、中東への旅の途中、偉大なフランスの詩人であり旅行者であるアルフォンスデラマルティーヌがここに滞在したとき、それは真新しいものであり、驚くべき建築的創造の完全な素晴らしさであった。 彼は家で3日間しか過ごしませんでしたが、親切なホストに魅了され、彼の文章でこれを証明した。中庭をざっと見ただけでも、マ大工棟梁は複雑な地形とその計画への建物の適応に非常に巧妙だったと。 家の基礎と1階の不規則な輪郭がある。 階上の2つのフロアは、古典的な対称性で構築されている。 それぞれは、下の階の上の出窓のように突き出て、建物の容積を増やした。 家の中庭には大きな木製の門が開いている。 中庭自体は居心地の良いテラスのようで、上階への小さな階段があり、今日では小さな応接室として美しい別館となっている。石の階段が1階に続いています。 2階のハイエットは、小さな長方形のラウンジ、楕円形のラウンジ、階段のケージの3つの部分で構成されている。 塗装された装飾が施されたエレガントなアラフランガニッチは、それぞれの下部にあります。 大きさの異なる4つの対称的な部屋があり、ガラス張りで、天井とドアに幾何学的な木彫りの装飾が施されています。 家はレクリエーションブルガリアの作家の家として使用されます。 1階の部屋の1つで、ラマルティーヌに捧げられた小さな博物館の展示会が開催されます。 展覧会のゲストブックには、作家、公人、政治家など世界中の有名人の名前が誇らしげに掲載されています。」と英語のネットのページを機械翻訳。瀟洒な白き建物も。プロブディフの市街を一望。『RESIDENCE THE OLD TOWN』の文字が。小高い丘の公園。見事な黄葉が青空に映える。この人物は『ズラテュ・ボヤジエフ Zlatyu Boyadjiev |ЛАТЮ БОЯДЖИЕВ (1903-1976)』ここプロブディフの旧市街と、この地域の村の生活を主に描いたポートレートと風景で知られている画家。上半身は壊されてしまったのであろうか?それともこれがORJINAL?再びイヴァン・ヴァゾフの家博物館『Къща-музей „Златю Бояджиев“』。そして集合時間まで土産物屋を散策。ブルガリアの陶器(トロヤン焼き)が並んでいた。様々なプロブディフの旧市街を描いた絵画が土産物として展示されていた。、一枚、想い出として買いたかったがグッと我慢。そして集合時間にツアー仲間全員が見事に定刻に集合し、近くのレストランで昼食。『Paldin Restaurant(РЕСТОРАНТ ПЪЛДИН (СТАРИЯ ПЛОВДИВ АД)』。レストランの中庭。レストラン内部。大きなパン。スープ。ブルガリアの代表的な煮込み料理『カヴァルマ』。そしてデザートは『パンプキンパイ』。そしてプロブディフの旧市街観光、昼食を終え要塞門・ヒサル・カピヤを再びくぐりバスに戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.20

コメント(1)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その14・10/27) プロブディフ:プロブディフ旧市街(その2)

中世時代の遺跡として要塞門、ヒサル・カピヤ門『Gate "Hisar Kapia"』と呼ばれる東の門が残っていた。紀元前4世紀のビザンチン時代のころマケドニアのフィリップ2世によって建てられた門。この場所の最初の門は2世紀に建てられた。 6世紀、ユスティニアヌス帝 の統治時代、古代の町の要塞システムが拡張され、門が強化された。 考古学者は、古代ローマの門の基礎のみが保存されていたことを示唆。ヒサル・カピヤ門の現在の構造は、中世(13〜14世紀)に形成された。 第二ブルガリア帝国の典型的な建設技術がアーチの上に見えると。石とレンガの破片でできた石積みで、白いモルタルで満たされているのであった。門の重要性は、14世紀のオスマン帝国の侵攻後に薄れて行った。 17世紀と18世紀には、ここプロブディフの裕福な商人がヒサルカピア周辺の要塞の壁の4遺跡の上に家を建てた。 ヒサル・カピヤ門は、20世紀初頭にその劣悪な状態のために補強されたと。この中世の門は今日、プロブディフのランドマークの1つとなっているのだと。門の右にあったのがこの後に訪ねた『ゲオルギの家』。『ヒサル・カピア門』のレリーフ、この人物は誰?ツァンコラヴレノフ(Tsanko Lavrenov (Цанко Лавренов))の文字が。ツァンコラヴレノフは、1896年に生まれ、1978年に亡くなったブルガリアの画家および美術評論家。 彼は、20世紀で最も著名で影響力のある、独特のブルガリアの芸術家の1人。『ヒサル・カピア門』の前の右側の路地を見る。軒を接して建つ旧市街の建物。左は奥に行くに連れ階段状に軒を延ばしている『『プロヴディフ地域民族誌学博物館(Regional Ethnographic Museum Plovdiv)』で右側は『民族復興歴史博物館(Historical Museum - Exhibition Renaissance)』。ズームで。『ヒサル・カピア門』を潜る。この界隈の旧市街は『プロヴディフの古代都市』として2006年に世界遺産を申請したが20世紀に造られたものが多いとの理由から、実現していないのだと。門の入口から『民族復興歴史博物館(Historical Museum - Exhibition Renaissance)』を振り返る。『ヒサル・カピア門』をくぐり、振り返る。更に石畳の坂道を上って行くとT字路に突き当たった。ここを右折して更に進む。塀の上の屋根も美しくカーブして。右手が『プロブディフ地域民族誌学博物館(Regional Ethnographic Museum Plovdiv(Регионален етнографски музей - Пловдив))』入口門。門を潜って中に入ると、正面に『プロヴディフ地域民族誌学博物館』の建物が。『ゲオルギの家』は、『プロヴディフ地域民族誌学博物館』として解放されていた。イスタンブール出身のハジ・ゲオルギが1847年に建てた屋敷で、どっしりとした石塀に囲まれていたのであった。門を入ると、緑豊かな庭の奥に見えている屋敷で、バロック様式と民族復興様式がミックスされており、国の重要文化財指定の建物であると。中には入らず前庭の左から。ギロチンの顔出しパネルであったろうか?『プロヴディフ地域民族誌学博物館』案内板。『プロブディフ地域民族誌学博物館』は、同種の専門博物館としてはブルガリア国内で2番目の規模。1917年に創立され1938年からはプロブディフ旧市街のクユムジエフの家を博物館として使用している。クユムジエフ家は1995年の政府官報第4号で文化財に指定されている。豊富な展示は、民族復興期(18世紀~19世紀)のトラキア、ロドピ、スレドノゴリエ地方の伝統文化を代表するものであると。ロブディフ地域民族誌学博物館では、絵画、イコン、像、パネル、木彫刻、金属彫刻など100点を越える芸術作品も所蔵。代表される芸術家は、シメオン・ヴェルコフ(1885年~1966年)、コスタ・フォレフ、ゲオルギーボジロフ-スロナ(1935年~2001年)、ディミタル・キロフ(1935年~2008年)、コリョ・ヴィトコフスキー(1925年~1999年)だと。プロブディフ地域民族誌学博物館は、2000点に上る写真コレクションも有していると。この日は日曜日でもあり『プロヴディフ地域民族誌学博物館』はかなり混雑していた。『プロヴディフ地域民族誌学博物館』を出て左を見ると道の奥に『聖コンスタンティン・エレナ教会』の塔が見えたのでズームで。プロヴディフの旧市内から、どの方向からでもこの教会の鐘楼が見られるのだと。『プロヴディフ地域民族誌学博物館』前の坂道。我々はこの道を登らず、元のT字路方向に戻る。土産物売り場。再び正面に『聖コンスタンティン・エレナ教会』の塔が。『聖コンスタンティン・エレナ教会』の案内板が壁に。『聖コンスタンティン・エレナ教会』入口。案内板。1832年に古い教会堂が取り壊され、そこに新しい教会堂が建設された。それが現在も残るこの『聖コンスタンティン・エレナ教会』。中に入ると、壁一杯に美しい壁画が。教会の壁に描かれたフレスコ画が印象的であった。ビザンティン文化の下に描かれたフレスコ画はブルーを多用しているのであった。教会内の写真撮影は禁止壁いっぱいに花や鳥が描かれていた。奥にはイコンがあった。下記の写真はネットからの転載。教会の敷地内のブルガリアでは珍しかった赤の『紅葉』を楽しむ。美しい色合いは日本の紅葉のごとし。黄色から赤へのグラデーションの美。壁一面に蔓が張り付き真赤に紅葉した葉が。ストヤン・チョマコフ邸展覧会『ズラトゥ・ボヤジエフ(Exposition 'Zlatyu Boyadzhiev'(Къща-музей „Златю Бояджиев“))』。ルネサンスの医師であり、著名な人物であるストイアン・チョマコフ博士は、解放前のブルガリアの独立教会の最も著名な1人。 1862-1865年に建てられたチョマックハウスは、プロブディフの将来の世代のための彼の重要な意志であったと。 左手には水場のある小高い公園が。この丘には後ほどに。石畳の坂道を今度は下る。左手の路地は上り坂。自由時間となり、ここが集合場所と。旅友のSさんと角にあったのが『Art Gallery "La Boheme" Художествена галерия "Бохеми")』。2階の外壁には壁画が。右側の路地も坂道。この奥が、この日の昼食レストランがあった場所。土産物屋には民族衣装を着た女性の2020年のカレンダーが早くも販売されていた。Tシャツも。ブルガリア名物のトロヤン陶器も土産物屋に並んでいた。東欧ブルガリア伝統の「トロヤン陶器」は、ブルガリアのトロヤン地方で取れる良質の粘土で作られた伝統的な模様の陶器。道路脇には垂直に近い石垣の壁が立ち上がっていた。そして『聖母被昇天聖堂・Църква на Света Богородица(The Assumption of the Holy Virgin orthodox church)』のドームが見えた。この教会の歴史は9世紀まで遡れるが、現在の建物は1844年に建てられたもの。ブルガリア独立前1858年からこの教会では、ブルガリア語での奉神礼が行われたことでも有名であると。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.19

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その13・10/27) プロブディフ:プロブディフ旧市街(その1)

そしてこのツアーの4日目・10月27日の朝の我が部屋からの光景。時間は6:34過ぎ。実はこの朝の4時00分にブルガリアのサマータイムは終了し、時間が1時間前にずれたのであった。これまでの海外旅行で、旅の途中でサマータイムの開始、終了による時間のズレを体験したことはなく、初めての経験で前日夜に我が時計を1時間前にづらしていたのであった。来年のこの地のサマータイム開始は2020年3月29日(日)3時00分であると。これにより日本との時差は6時間➡7時間になったのであった。日本のサマータイム制度の導入は今の所ないようであるが。そして6:30からの朝食を済ませ、部屋に戻り朝の陽光の差し込むソフィアの街並みを再び。8時の出発に備えて早めにフロントへ行きチェックアウト。ホテル入口部を内部から。フロントカウンターを見る。多くの漢字が並んでいる場所。しばし、ホテル1FのCafe等の施設を散策。羽ばたく人の像。BARのワインボトルは朝から真赤にライトアップが。浮世絵美人も。ビュッフェ ギャラリー(BUFE GALLERY)。そして、定刻の8時にホテルを出発し、ソフィアの南東約165kmにある『プロブディフ(Пловдив)』へと向かう。プロヴディフは、ブルガリア中部に位置するブルガリア第2の都市、およびそれを中心とした基礎自治体であり、プロヴディフ州の州都である。その人口は2010年3月時点の推計で376,103人であり、ブルガリアでは首都のソフィアに次いで2番目に大きい」と車窓からのバスの車体にはアレクサンドル・ネフスキー大聖堂の姿がラッピングされていた。車窓右側には前面がユニークな外装のビルが。家具店(Мебелни къщи NIDO)のようであった。"Cherni vrah" 通りを高速道路のICに向かって進む。車窓からは山頂付近がやや白くなっている山の姿が。既に霜が下りているのか?左側車窓奥のユニークな形のビル。多くのトウモロコシ畑が車窓から。山は既に黄葉が終わって枯れ葉が。ソフィアの南東にあるイフティマン市にあった穀物&アルコール工場『Almagest AD(Завод Алмагест АД)』。穀物からエタノールを製造する工場のようであった。高速道路"Trakiya"を進む。山の裾野には靄(もや)が棚引いていた。ガソリンスタンドのコンビニによりトイレ休憩。時間は9:42。『Happy Bar & Grill』、ブルガリア&ソフィア の大手 レストラン&カフェのチェーン店とのこと。"Tsar Boris III Obedinitel"通りのこれもユニークな形状のビル。『Brilyant-Invest - Klon Plovdiv(БРИЛЯНТ-ИНВЕСТ - КЛОН ПЛОВДИВ)』は婦人服の店であるようだ。そして橋の袂にはキン肉マンの裸像が。マリツァ(Марица)川を渡る。バルカン半島最長で480 kmの長さを持つ河川。トルコとギリシャの国境を流れアルダ川に合流しギリシャ国内を流れエーゲ海に注ぐ川。橋の出口側にも女性裸像が。そして川を渡ると直ぐに『"Chifte" Ottoman Baths(Чифте Баня - Център за съвременно изкуство)』前を通過。『CHIFTE BATH』は、16世紀に建てられたプロブディフの古いトルコ式バス。「Chifte」(カップル)と呼ばれるのは、男性用と女性用の2つの入浴部門で構成されているため。この有名なランドマークは、大通り「Tsar Boris III Obedinetel」と「Shest Septemvri」の交差点にあった。そしてすぐ先のロータリーでバスを降り『プロブディフ』市内観光のスタート。旧市街への入口には円形の石碑とその前には遺跡が並べられていた。古代ローマ時代の遺物のようです。フィリッポポリスと呼ばれるこの地の遺物であろう。手前に植物をデザイン化したような文様が刻まれた石片が。これも古代ローマ時代のものであろうか。そして円形の石碑は何故か現代アート風のモニュメント。横たわる人の姿が、骨格風に?表現してあったが。『プロブディフ』旧市内案内図。ブルガリア第二の都市であるプロヴディフはアテネやローマ、コンスタンチノープルよ りも古い、6000年を有していると。ローマ劇場や円形競技場、地下遺跡エイ レーネーなど多数の古代遺跡が街中に見受けられるのであった。「7つの丘の街」とも呼ばれてお り、7つある丘は大きいもので250mほどの高さがあると。ガイドブックより。石畳の坂道・ "Tsanko Lavrenov" 通りを上って行く。1896年に生まれ、1978年に亡くなったブルガリアの画家・"Tsanko Lavrenov" の名がついた坂道。大きな石が敷かれた石畳を。右手前方に『聖ネデリャ教会(Church Saint Nedelya, PlovdivХрам "Света Неделя")』が見えて来た。色彩、文様、外観など、イスラム教寺院のような雰囲気。1832年に建造されたと。直下から見上げた『聖ネデリャ教会』の建物光景。ガイドブックには三身廊のバシリカ風の建築と表現されていた。教会のファサードの扉には十字架が二つ両側に。石碑。『Свети Неделя』の文字が。『聖ネデリャ教会』案内板。ペトコ・ペトコフ・ボズ率いるブラツィッヒの巨匠によって1831~1832年に建てられた新しい、完全に石造りの建物はその当時印象的であった。長さ30m、幅25m(当時の市内最大の寺院)。 1894年に 、地上16mのドームが追加され、祝福されたキリストの像が描かれた。 その後、建築家ミハイル・ネンコフのプロジェクト( 1877-1938 )で、古い鐘楼と低い鐘楼の代わりに、高い鐘楼が建てられた。 1905年に完成し、 1912年に大きなフランスの時計が置かれた。 1910年頃、教会の屋根の南側にある元の鐘楼と、内側のバルコニーに通じる階段の1つが取り壊され、ポーチがガラス張りになったと。『聖ネデリャ教会』を振り返る。石塀の中の洒落た門。石塀の外に張り出した出窓の建物。そして煉瓦色の大きな建物が見えて来た。『民族復興歴史博物館(Historical Museum - Exhibition Renaissance(Експозиция „Българско Възраждане”))』。Експозиция ”Българско Възраждане”の文字が。こちらも案内板。1848年に建てられた豪商の家を利用した博物館。博物館を手がけた大工ゲオルギの名を取り「ゲオルギアディハウス」とも呼ばれていると。バルコニー付きホールなど、木の美しさを生かした見事な建造物で、現在はプロヴディフの民族復興期の独立運動の歴史を展示する博物館になっているのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.18

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その12・10/26) リラ:リラの修道院へ(3/3)

自由時間にの後半にはリラ修道院の城壁外の散策コースをミニハイキングすることに。僧院の裏門を出て川に架かる石橋を渡ると、正面に修道院ベーカリー(Monastery's bakery)の建物や民芸調の内装のレストランや土産物屋があり、たくさんの観光客に交じって修道士の方の姿も見ることができたのであった。この日の沢の流れは穏やか。僧院の裏門を振り返る。正面から。裏門の中央にはイヴァン・リルスキーのフレスコ画が描かれていた。世を捨て山に入り、ひたすら修行に明け暮れ、神の声を聴くに至ったひとりの僧の名はイヴァン・リルスキー。やがて彼を慕う僧や信者たちが集まり僧院が建てられ、壮大な修道院に発展して来たのであった。眼前の山々は黄葉の真っ盛り。リロマナスティルスカ(Rilomanastirska)の山(gora)。ホテルであろうか?城壁の下のリラ川に注ぎ込む沢の流れ。雨後、雨期には激しい流れになるのであろう。そして前方に教会らしい建物が。そしてこちらがリラ川の清き流れ。Cemetrey church(墓地教会)。昔は教会であったが、現在はレストランとなっているようであった。ここには、「Novices、monks、教会牧師の遺体が埋葬されている」と。リラ川の白き水の流れを追う。再び黄葉を。しかし紅葉ではなかった。集合時間16:15近くになり再びリラ修道院内部に戻る。『フレリョの塔』と『聖母誕生教会』。『僧坊』。フレスコ画で満ち溢れた『聖母誕生教会』を再び。『聖母誕生教会』のドームをズームで。そしてソフィアのホテルへの帰路に。往路と同じ107号線を戻る。出発して直ぐに、紅葉の絶景SPOTと言う場所で撮影タイム。しかし、紅葉の絶景SPOTと言うにはほど遠い場所であった。再びバスに乗り込むと右手に揚水式水力発電用の管路が見えた。リラ村の出口付近には馬車の荷台に乗る家族の姿が。Kocherinovo村の屋根の上の行きとは別のコウノトリの巣。北マケドニア方面の山々の姿。A3(E79)高速道路が緩やかにカーブ。久しぶりのトンネルが前方に。黄葉した山の裾野に広がる村並み。この建物は?ソフィアの市内に近づくに連れ、高層ビル群が姿を現して来た。バスの車窓から夕焼けを楽しむ。"Pencho Slaveykov",<通り沿いの高層ビルは美しくライトアップ。そして2連泊の『Hotel Marinera(マリネラ)SOFIA』に到着後、旅友Sさんを除く3名でオプショナルツアーの『民族舞踊ショー(夕食付き)』に参加するため、19時にバスにてホテルを出発。国立文化宮殿に近い「Chevermeto」というソフィア市内のブルガリア料理レストランに到着。「Чевермето」の店名が記された看板。到着時は店内はまだ観光客の姿は少なかった。そして夕食が出て来た。このサラダはShopska salad(ショプスカサラダ)といい、ブルガリアを代表するサラダ。チーズはSirene(シレネ)という白いチーズで、ギブルガリア菌の仕事で作られる、ブルガリアならではのチーズだと。しかし私にはこのチーズは塩っぱかったのであったが・・・。メインは「Kavarma」という豚肉のオーブン料理。食事の終了を見計らって、まずは民族舞踊が始まる前に民族楽器に合わせて太めの女性がブルガリア民謡を歌う。次には若手が。男性陣による太鼓を叩きながらの踊りが続いた。そしていつの間にか、観光客も交えてのダンスが。我が旅友2名も輪の中に。店の中は部屋が繋がっているような造りで、料理を食べている時に民族舞踊などのショーも一生懸命やってくれたのであったが、舞台などは無く部屋を回りながらテーブルの隙間で踊ったり演奏したりしているのでフォルクローレ踊りの観賞はチョット落ち着かなかったのであったが。再び男性陣が太鼓を叩きながら登場。薄暗いレストランの中での写真撮影はなかなか・・・・。ブルガリアの地方によって民族衣装が異なっているらしく、踊っている人はいつも同じ人だが、いろいろな衣装に着替えて出て来た。そして踊りもいろいろな種類が。バルカン半島の南東端を国土とするブルガリアでは、ユニークなダンスの文化が育まれたと。訪れた国のフォークロアに接することは、かけがえのない異文化体験。そして、『リラの修道院』からホテルに戻る時に車窓から見た青のイルミネーションの美しいビルが目の前に。そしてホテルに戻る。ホテル前の塀に映されたホテルのシンボルマーク。ホテル入口には全身黄金色の高級車が停まっていた。二人乗り、ドアは横開き、排気量5200cc?の車か。イタリア車・『Lambolghini(ランボルギーニ)』の文字が。高級車を意味する『Prestige』の文字が手書き?で。正面から。芸能人や財界人でもホテルに来ているのであろうかと。そして部屋に戻ると、旅友Sさんが、前夜に残ったアスパラガスを茹でてくれて待っていてくれたのであった。この夜もマヨネーズ付きのアスパラを食べながら二人で、ウィスキーを飲みながらこの日の反省会を行ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.17

コメント(3)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その11・10/26) リラ:リラの修道院へ(2/3)

『聖母誕生教会』を再び見る。リラ修道院 配置案内図。『聖母誕生教会』のファサード。『聖母誕生教会』入口に近づいて。『聖母誕生教会』内部には入らなかった。内部は撮影禁止とのこと。服装、持ち物の制限も。販売されていた絵葉書を撮らせていただきました。礼拝堂の内陣。礼拝堂のドーム。このフレスコ画も見たかったが・・・・。暫しのフリータイムになり廻廊の極彩色のフレスコ画を再び楽しむ。36の聖書の場面とこの地方の生活の様子が描かれているのだと。これらのフレスコ画は、1833年に焼失した教会を再建する際、当時を代表するイコン画家たちが、ほぼ無償で描いたのだと。フレスコ画はキリストや聖母マリア、聖書にまるわる物語を題材とした宗教画なっていると。キリスト教そして聖書に対する知識が貧しいため、フレスコに描かれている画面の物語内容は残念ながら解らなかったのであったが。天国と地獄を描いたフレスコ画であると。更に奥のフレスコ画。写真右側のテーブルを囲む人物が描かれた大きな絵は最後の審判を描いたものであると。正面から。「神とアダム・イブ」のフレスコ画場所を変えてズームで。『フレリョの塔』の壁には文字が。高さ23.6m、6階建てで、最上階に礼拝堂あり。「現在の形になったのは14世紀。時の王の庇護の下で僧院文化は華開いた。その後、ブルガリアは約500年にわたってオスマン朝の支配下に入ることになる。この間、キリスト教の信仰はもちろん、ブルガリア語の書物を読むことにも制限が加えられていたのだが、この僧院だけは、それらが黙認されていた。往事に約360の房に、全国から僧が集い、寝起きをしていたという。僧院の建物ハ、1833年の大火事でおおかた燃えてしまったが、その後復旧され、1983年にはユネスコの世界文化遺産に登録された。」と。出っ張っている部分は階段の踊り場部分であろうか?『聖母誕生教会』と『フレリョの塔』の合間から僧坊を見る。再び外廊の天井のイエスのフレスコ画「神とキリストの生涯」のフレスコ画窓の保護枠中央。「キリストと天使達」のフレスコ画。アラブの庭を思わせる噴水とその天井にはフレスコ画、そして奥には僧房が。噴水奥から回廊のフレスコ画を振り返る。マリア被昇天の図のフレスコ画。リラ僧院のフレスコ画の中ではなにげに一番有名なフレスコ画であると。左の聖人はイヴァン・リルスキーであろうか?「天使と悪魔の問答」のフレスコ画。「地獄へ落ちる女」のフレスコ画。「聖母子と聖人達」のフレスコ画。4階建ての僧坊が周囲を囲む。場所を変えて。白と黒のアーチ部が印象的。踊り場を見上げる。青空、黄葉の山を背に『聖母誕生教会』を。紅白の縞模様も印象的な『聖母誕生教会』。リラ修道院博物館の銘板。フレリョの塔の裏側。僧坊の一部は宿泊施設にもなっているようであった。水を飲む人の姿もあった。正面が表入口であり中庭の中に『聖母誕生教会』(左)があった。『リラ修道院のドローン撮影』の動画をネット上にありましたので、リンクを貼らせていただきました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.16

コメント(3)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その10・10/26) リラ:リラの修道院へ(1/3)

E871号線を100km先のリラへ向けて南西に進む。前方に煙突が6本。交通量も多くなってきた。片側3車線の高速1号線をひたすら走る。田園風景が続く。ペルニク(Перник)の東にある発電所の巨大なクーリングタワーから白煙が。このツアーでは、風力発電、太陽光発電施設はほとんど目にする事がなかったのであった。リラ村の手前にあるコチェリノヴォ(Kocherinovo)まで4Km。東に向かって107号線を進む。所々に放牧中の牛馬、羊の姿が。Kocherinovoを通過。Kocherinovo村の屋根の上にあるのは、コウノトリの巣であると。コウノトリは東アジアだけに住む鳥とばかり思っていたが。ネットで調べてみると、このコウノトリは日本で見るコウノトリとは、異なり実はシュバシコウ(朱い嘴のコウノトリ)と呼ばれる種類らしい。そしてこちらは絶滅危惧種とはほど遠く安泰であるとのこと。日本のコウノトリの嘴は確か黒であったと思うが。そしてこのコウノトリの姿を見ることが出来るのは春であると。日本のツバメの如く毎年、同じ巣に戻ってくるのであろうか?そしてツル類は鳴くが、コウノトリの鳴き声はテレビでも聞いたことがないのであるが・・。この地のコウノトリの姿をネットから転載させて頂きました。なるほど、日本のコウノトリと異なり嘴が赤い!!。 【https://tokuhain.arukikata.co.jp/pleven/2014/06/post_56.html】よりIvan Rilski通り沿いのモニュメントには銃が。「1877-1878」の文字があらうことから、「露土戦争(ろとせんそう、1877年 - 1878年)」の記念碑なのであろう。「「露土戦争」はロシア帝国とオスマン帝国(トルコ)の間で起こった戦争のひとつ。 バルカン半島に在住するオスマン帝国領下のスラヴ系諸民族がトルコ人の支配に対して反乱し、それを支援するかたちでロシアが介入して起こった戦争。ロシア帝国の勝利で終わった」と ウィキペディアより。リラ村へ向かう途中の並木道は美しく黄葉を始めていた。バスの後部座席から、ズームてバスのフロントガラス越しに撮影。リラ村を通過すると107号線の車窓左手上に巨岩の山が。車窓から山の上には十字架・Sanctuary Krasta (The Cross)が。巨岩が更に続く。道路左手には渓流・Rilska川が現れた。山々は黄葉が始まっていた。所々にレストランが現れる。道路脇にはミツバチの巣箱がズラッと並んでいた。昼食のためにリラ村にあったHOTEL GORSKI KUT内の レストランに立ち寄る。入口。サマーテラスを備えたこのレストラン。スープは『タラトール(Таратор / Tarator)』。ここブルガリアをはじめとする東ヨーロッパの各地で食されているスープ。特にブルガリア名物として知られる。冷製ヨーグルトスープ。前菜。トルコや東部地中海沿岸地方ではソースとして、魚料理などと共に供される。ヨーグルト、クルミ、ニンニク、キュウリ、ディルやパセリなどのハーブ、ビネガーまたはレモン果汁、塩、オリーブオイルやひまわりオイル、水などが主な材料。鱒のグリルとジャガイモ。美味しくてアッという間に見事に!!たいらげる。バニツァ(Баница(ブルガリア語)、Banitsa、banica、banitza)は、ブルガリアで伝統的に食べられているキッシュやパイによく似た料理。高度が上がるにつれて黄葉はピークに。道路脇にはハチミツを売る店が所々に。山の黄葉を楽しみながら進む。『リラ修道院』の駐車場前にソフィアから2時間半で到着。時間は14:31過ぎ。リラ修道院はリラ山脈の北西、及び海抜1147mの高さにあるリラ川の深い低地にある、ブルガリアの首都ソフィアから117キロメートルに位置する。非常にひっそりと佇んでいた。強固な外壁は、まるで要塞のごとし。リラの修道院の表入口。リラの僧院にはいわゆる「ドレスコード」があり、タンクトップ、袖なしのワイシャツ、短パン、ミニスカート等では修道院内部には入場できないようであった。この修道院の歴史は10世紀にまでさかのぼると言う。それは10世紀のブルガリアでのこと。世を捨て山に入り、ひたすら修行に明け暮れ、神の声を聴くに至ったひとりの僧がいた。僧の名はイヴァン・リルスキー。やがて彼を慕う僧や信者たちが集まり僧院が建てられ、壮大な修道院に発展した。それが、ブルガリアが誇る世界遺産、リラ修道院の創設にまつわる物語。首都ソフィアから南へ約120km。リラ山脈の山懐に抱かれたリラ修道院は、統治者の庇護を受け14世紀にはブルガリアの宗教・文化の中心になっていた。しかし1396年からブルガリアは、約500年にわたりオスマン・トルコの支配下に。キリスト教信仰と自国の言語の使用も制限された。それでも屈することなく、リラ修道院は信仰とブルガリアの文化を守り抜き、オスマン・トルコも黙認せざるを得まかった。リラ修道院がブルガリア正教の支柱的存在、ブルガリア人の心の拠り所といわれる所以。残念なことに1833年の大火で建物の大半を失ったが、建築家、芸術家たちが結集し、19世紀後半には見事に再建。城壁のような外陣(修道士の居室)に囲まれて建つ聖母教会は、タマネギ型のドームと白黒で装飾されたアームの列柱廊を持ち、壁、柱、梁、天井を埋め尽くす極彩色のフレスコ画は、ブルガリア宗教画の至宝といえるのだと。入口の門の中央に描かれているイヴァン・リルスキーのフレスコ画をズームで。入口は意外と小さな作りとなっていたがが、そこは既に美しいブルガリア正教会の世界観が描かれていたのであった。アーチ状の入口は色鮮やかで、美しい青い色が目を惹いたのです。太陽の如き象形の中に顔が描かれていた。ユネスコ世界遺産(1983年、文化遺産)に登録されている。リラ修道院の案内板。入口門の内部そして天井の美しいフレスコ画。門の天井にも美しいフレスコ画が。囚われの身の姿も。現代アートの如きデザイン。アーチ型の門と歴史を感じる石畳を通り抜けると、圧倒的な『リラの修道院』の魅力が眼前に現れたのであった。正面のドームが『聖母誕生教会』。1833年の大火後、民族復興様式で再建され、もっとも中心的な建物。白黒の縞模様のアーチ内はアーケードとなっていて、壁と天井一面に色彩豊かなフレスコ画が見事に描かれていた。36の聖書の場面やこの地方の生活の様子が極彩色のまま保たれているのが素晴らしいの一言。4階建ての住居のある外陣には、300もの部屋、4つの聖堂、大修道院長室などが入っているのですが、残念なことに立ち入り禁止!イヴァン・リルスキーと言う僧が隠遁の地として選んだのが始まりで、現在の形になったのは14世紀。近くの山の上にはイヴァン・リルスキーを祀る祠があり、初期の隠遁生活をしていた洞窟もあると。ブルガリアは500年もの間オスマン帝国の支配下にあり、世の中全てイスラムでなければならない時代に、ここだけは秘かに許されたのだと。リラの修道院の『僧坊』。居住区は300室、今も修道士が生活をしているとのこと。しかし、19世紀(1833年)の中ごろに大火があり、ほぼすべてが焼失したと。その中で焼け残ったのが「フレリョの塔」。要塞のようなフレリョの塔は修道士とフレリョ領主とその家族の防衛のために建てられたようで、壁に開く縦長の細い銃眼や、物資を釣り上げるための穴等が見て取れる。この塔は14世紀に建てられた当時のそのままの姿だと言われているのだ。 黄葉の山々を背景に。右手が『フレリョの塔』。要塞のようなフレリョの塔は修道士とフレリョ領主とその家族の防衛のために建てられ、壁に開く縦長の細い銃眼や、物資を吊り上げるための穴等が見て取れた。僧院内で唯一1833年の火災を免れたのが、この『フレリョの塔』。14世紀に建てられた当時のままの姿がここに残されているのだと。石造りの塔の外壁には壁画が施されているのであったが、ほとんど色褪せもせず美しさを保つ。1階には土産物屋が入り、宗教関係の土産物が並んでいた。『聖母誕生教会』の西側横に聳える、リラ修道院内で最も古い建造物の鐘塔。14世紀の大地震後に再建された現存する唯一の建物。塔の前面にある鐘楼は1844年に後から取り付けられたもので、中には大小様々な鐘が取り付けられていた。高さが24mある外壁はほとんど褐色せず、正面に描かれたフレスコ画も色鮮やかで見応え十分であった。14世紀にセルビアの貴族フレリョ=ドロゴボラの寄進により建造。堅牢な姿を伝える鐘塔では、今も修道士が時を知らせており、山中に響く鐘の音を聴くと、往時の光景が蘇ってくるとのことであったが残念がら・・・・。聖堂の横にある墓標は、修道士 ネオフィト・リルスキの墓。修道院内に学校を作るなど、相当な貢献をした人だと。縞模様の壁が印象的。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.15

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その9・10/26) ボヤナ:ボヤナ教会へ

3日目のこの日、2連泊のホテルからの観光出発時間は9:45。よってこの朝はトランク無しでホテルのフロント前へ。ソフィアで行われた『European Volleyball Gala 2019』2019男子欧州バレーボール選手権は、欧州のバレーボール団体であるCEVが主催する男子欧州バレーボール選手権。 EuroVolleyは、ベルギー、フランス、オランダ、スロベニアの4か国で初めて開催された。CEVとは欧州バレーボール連盟(Confédération Européenne de Volleyball)トーナメントは、2019年9月12日から9月29日まで開催されたと。2019年10月26日(金)、ここホテルマリネラで毎年恒例のヨーロッパバレーボールガラの2019年版が開催されるようであった。スポーツの過去と現在のスターの一部を祝う機会であるだけでなく、 CEVとブルガリアバレーボール連盟(BVF)との非常に緊密で実り多い協力関係を祝う会であるようだ。そして集合時間前には見事に全員集合し、定刻にホテルを出発し、この日の最初の観光地である世界遺産『ボヤナ教会』にバスは向かう。ホテルを出て "Cherni vrah"通りを北上。左手にはこの朝の早朝散歩で歩いた歩道が。左手に、朝に渡った『国立文化宮殿』に向かう "Bulgaria" 通りにかかる巨大な歩道橋、そして『国立文化宮殿』が見えた。左折して"Arsenalski"通りを西に進む。道路脇の木々は黄葉を初めており、植裁も美しく維持管理されていた。"Bulgaria"通りを進む。左手には路面電車の線路が。 "Daskal Stoyan Popandreev"通りを世界遺産『ボヤナ教会』に向かって更に進む。ヴィトシャ山(Витоша)の上には現在は使われていないというテレビ塔が。ヴィトシャ山は、標高2000m級の山々が連なる連邦で、最高峰は、2290mあるとのこと。ソフィアの中心街から車で約30分、ヴィトシャ山の南の麓(ふもと)に、密林に囲まれたボヤナ村があった。高台で少し空気の良い住宅街、社会主義時代は迎賓館や上役員、共産党の名士などの公邸が建てられていたのだと。20世紀の半ばごろからは、建築が進んで高級住宅街となり、新築マンションの建設ラッシュ、スーパーにオシャレなレストランが軒を連ねた。民主化以来、新エリート集団が立派な邸宅を建て始めたと。そして1979年に世界遺産に登録された『ボヤナ教会』に到着。時間は10:13。下の写真の大きなアメリカ杉が目に付いた。説明板によると「この巨大なアメリカ杉は1907~1908年ごろ、フェルディナンド王によって植栽された」と書いてあった。ブルガリア国王フェルディナンドはバルカン戦争や第一次世界大戦に参戦する等ブルガリアの領土拡大に意欲を示したが、第1次世界大戦でドイツをはじめとする同盟側について敗戦、最後は鳥類学と植物学の専門家としてその生涯を終えたと、ウィキペディアより。壁に囲まれた小さな門が1つ置かれてい。ここが『ボヤナ教会(Боянска църква музей)』の入口門。『世界遺産』の案内ボード。ユネスコ世界遺産リストに1979年登録。『ボヤナ教会』の横の墓地に埋葬されている『ブルガリア女王 エレオノラ(ELEONORA)』👈リンク の銘板。ここがチケット売り場。『聖ニコラ・聖パンテレイモン ボヤナ教会』案内板。『ボヤナ教会』はブルガリア正教会の教会堂。2階建ての教会の東翼は、元々10世紀後半ないし11世紀初頭に建てられたものであり、その後、第2次ブルガリア帝国の下で13世紀に中央棟が加えられた。西翼がさらに拡張され、現存する形が完成したのは>19世紀半ばのことであった。『ボヤナ教会』正面。これだけみると大した教会ではなさそうなのだが、中がすごかった。『アンドレ・グラバール(André Grabar)』について書かれた石碑。この大理石の碑にはブルガリア語、フランス語、英語で書かれていた。「アンドレ・グラバー 1896年~1990年著名な考古学者、コレージュ・ド・フランスでのビザンチン考古学の教授ハーバード大学と、フランスのアカデミーデ碑文ら芸術のアメリカアカデミーの純文学と科学とのメンバーを20世紀のビザンチン美術研究の創設者であるブルガリア科学アカデミー、およびボヤナ教会とブルガリアのビザンチン美術に関する最初の出版物の著者。」ユネスコ世界遺産リストに1979年登録された際に貢献した人物なのであろうか?内部見学は1回につき最高8人で10分間までであると。『ボヤnナ教会』の周囲の公園内での飲食は禁止と。再び正面から。この部分は19世紀の建物。側面を見るとレンガの色、形、石など3つに分かれているのがなんとなく解ったのです。写真右側は1048年に創建された聖ニコラウス聖堂、真ん中の一番大きな教会は1259年創建のパンティレイモン聖堂、そして左が1845年創建の第三聖堂と、ボヤナ教会は、3つの聖堂からなるブルガリア正教会なのです。『ボヤナ教会 Boyana Church』英語でも併記。1979年10月26日ユネスコ世界遺産リストに登録繰り返すが『ボヤナ教会』は、10世紀後半から11世紀初頭に建設された東側教会(写真右)、13世紀初頭の第二次ブルガリア帝国時、セバストクラトール・カロヤン(Sebastocrator Kaloyan)の命により中央に建設された教会(写真左)、19世紀初頭、西側に追加建設された第3の教会による3つの建物で構成されているのだ。1048年に創建された聖ニコラウス聖堂を裏側から。『ボヤナ教会』の正面に向かって左側の壁を教会裏側から。やはり左側に行くほど歴史を感じさせる壁が確認できた。教会横の墓地。これがブルガリア女王 エレオノラ(ELEONORA)の墓なのであろう。そして順番が来て我々グループが『ボヤナ教会』内部へ。ボヤナの教会が世界的に有名になったのは、ブルガリア中世美術の高水準を物語る1259年の壁画のため。240枚ある絵の一枚一枚は個性が溢れていると。資金提供者の伯爵夫妻とコンスタンティン・アセン・ティフ王(在位1257~1277年)と王妃のイリナの肖像は、歴史人物の肖像画でブルガリア最古のもの。拝廊では、教会の守護聖者の一人、聖ニコラの生涯場面が18枚描かれており、その中には画家を取り囲む当時の時代の現実が描かれていた。聖者像には、ブルガリアの国民的聖者、10世紀にリラ修道院を築いた聖イワン・リルスキーの最古の絵も。また、壁に描かれた聖エフレム・シリンの目は、信者を追うかのような錯覚を起こしてしまうところがあるのだと。教会内部は現在撮影禁止であったため、ガイドブックの写真を掲載させていただきます。一番最初に建てられた聖ニコラウス聖堂の一番奥には、十字架状の支えが作りつけられてある祭壇スペースが。その上の部分には聖母マリアとキリスト、さらにその上には、弟子を従え、白く光り輝くキリストの姿も。これは聖書にあるキリストの変容を描いたものであると。写真右側に描かれているのはボヤナ教会の聖人「聖ニコライ」で横には、聖ニコライの生涯の18の場面も見られると。「法律学者とキリスト」(1259年)。キリストと法律学者との論争(?)の様子だろうか。13世紀に増築された中央棟の南側壁面上部にあった。最も古い壁画層は12世紀のもので。世界遺産に登録されているものは13世紀に描かれたフレスコ画ですが、11世紀のフレスコ画の上に描かれたものなので、もちろん11世紀のものもかすかに残っていた。聖ニコライの右横、少し壁が奥に入っているところの上では、壁がはがれ、光輪に包まれたほかのフレスコ画とは少し違った描写の絵が見えている。ほとんどは薄くなり、見ることはできないが、この写真のフレスコ画は綺麗に残されていたのであった。13世紀に描かれたものは入り口横に展示されていた。時代も絵の技術も違うのだろうが、表情、首の傾け方などがなんとなく似ていたのであった。13世紀に、当時ソフィアの地方の領主だったカロヤン伯爵(セヴァストクラトル)と夫人デシスラヴァの資金で、後には霊廟に使うために2階建ての部分が増築された。二人が残した碑文によると、2回目の壁画が施されたのは1259年。修復工事で名前が明らかになった二人の画家、ヴァシリエとディミタルが旧部分の壁画の上、そして新築の2階建てに壁画を描いた。資金提供者の伯爵夫妻とコンスタンティン・アセン・ティフ王(在位1257~1277年)と王妃のイリナの肖像は、歴史人物の肖像画でブルガリア最古のものとされている。特に、カロヤン伯爵夫人のデシスラヴァは、美しく魅力的に描かれているので、この画家はデシスラヴァが好きだったのではないか・・・という説もあるのだと。「カロヤン伯爵夫婦の絵画」現地の専用ガイドによると伯爵の手にはこの教会がのっていると説明されていたが、確かにいわれてみればそのように見えた。こちらは現地のポスターから。イタリアのサンタ・マリア・デッリ・グラッツェ教会に描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチ作で有名な「最後の晩餐」(1259)。この有名な場面も、東棟の北側壁面(左側)上部に描かれていた。処刑される前夜、イエスと12使途たちと共に取った夕食の姿が描かれていつのだ。12使徒の表情が豊かでついついずっと眺めてしまいたくなる作品。これは、ルネッサンス期以前に描かれたものであるにもかかわらず、ルネッサンスの手法に酷似している貴重なものとされていると。拝廊では、教会の守護聖者の一人、聖ニコラ(オランダではシンタクラース)の生涯の場面が18枚描かれており、その中には画家を取り囲む当時の時代の現実が描かれていると。東棟の頭上に目を移すと、ドームには『全能のキリスト』(1259)、左手に福音書を持ったキリストの姿が。右手は祝福の動作を表していると。キリストが今にも降りてきそうなそんな臨場感あるフレスコ画。長い年月を感じさせない見事に残っているフレスコ画に感動しっぱなしの10分間であった。そしてツアー仲間全員が見学後に世界遺産『ボヤナ教会』を後にし出口(入口)に向かったのであった。そして再びチケット売り場前を通過。観光記念メダル作成器であろう。出口には絵画の土産物売り場が。特に『ボヤナ教会』とは無関係の絵がズラッの並んでいた。我々のバスの前で我が旅友がいつもの満面の笑顔で。駐車場に出るところに陶製の写真入りの塔が立っている。キリル文字で書いてあり、私には内容が判らなかったが、1912年の死亡者を弔うもののようで、バルカン戦争の時この村から出征した兵士の犠牲者を弔ったものと。そして車窓から『ボヤナ教会』も見納め。そして次の観光地のリラに向かって”Aleksandar S. Pushkin“通りをバスは走る。道路中央で、信号待ちの車に何か?を売っている?オジサン。オジサンの右手にはブルガリア国旗が。ぶら下げているボードには『areon』の文字が。『areon』は芳香剤のようであるが、車内用を販売いやPR中?『Temple Sveti Prorok Iliya(スヴェティ プロロック イリヤ寺、Храм „Свети Пророк Илия“)建物の壁には見事な景色、路面電車の姿も描かれていた。ここが路面電車の終点、そして折り返し地点であるようだ。ウラダヤ川沿いに走るブルガリア6(E871)号線を走る。E871はユーロ圏内「European route 」での共通名称。ガソリンスタンド近くにあった巨大な石像は? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.14

コメント(2)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その8・10/26) ソフィア:ホテル周辺早朝散歩

3日目のこの日も早朝起床し、ホテルのM階にある朝食会場に行きバイキング式の朝食を楽しむ。時間は6:30過ぎ。朝食後、旅友4人でホテル周辺の早朝散歩に向かう。時間は6:44。東方正教会(The Exaltation of the Christ's Holy Cross)。教会の横の墓地?には『ロレーヌ十字』が。この「複十字」は1本の縦棒とそれに交差する2本の横棒からなっていた。 "Cherni vrah"大通りに沿って進む。"Cherni vrah"大通り沿いの公園(Черни връх)にあった銃を持つ兵士のモニュメントは『ソビエト陸軍記念碑』。建築家ヴァシル・ベヤゾフと彫刻家のリュベン・ディミトロフ教授の作品であると。ネットで調べてみると、ブルガリアで死んだソビエト兵士の納骨堂でもあったようだ。"Cherni vrah"通りの坂を下る。同じ公園内にあった、イルカを背負った少年の像。これより前に旅友の間で城みちるの唯一のヒット曲『イルカにのった少年』が話題になったばかりであったが何と『イルカを背負った少年』の像が目の前に現れたのであった。交差点にあったショッピングモール『Park Center SOFIA(Парк Център София』犬専用公園・サウスパーク(Южен Парк - Кучешката Градинка)内を散策。科学博物館(Earth and People National Museum、Национален музей „Земята и хората)。この碑は?破壊されたが如くであったが・・・。科学博物館を別の場所から。ソフィア アーセナル 現代美術館(Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство)前庭には様々な像が展示されていた。美術館 案内板。公園の紅葉はほぼ終わっていた。 "Bulgaria" 通りにかかる巨大な歩道橋を渡って、『国立文化宮殿』に向かって進む。ソフィア市内の観光名所が歩道橋の両側に紹介されていた。ヒルトン ソフィア(Хилтън София)を振り返る。カルチャーセンター・国立文化宮殿(Национален дворец на културата)の上空からの全景写真。落ち葉も見事に紅葉。城を思わせる堂々とした佇まいの『国立文化宮殿』は、展覧会、映画祭、有名人のコンサートなどが開催される多目的文化センター。ソフィアでもっともよく知られるランドマークのひとつで、文化とエンターテイメントを発信する素晴らしい施設であると。モダンな要塞のような建築をじっくり眺め、アート展示を鑑賞し、ライブ音楽のイベントを楽しんめると。1981 年にオープンした国立文化宮殿は、ブルガリア建国 1,300 周年を記念して造られたとのこと。そびえ立つ六角形の建物は、現代の城のようにも見える。内部には 13 の展示ホールがあるほか、8 階建ての建物内には複数のレストランも点在。展示ホールを飾るのは壁画、モザイク画、彫像などのコレクションで、その多くは歴史上の人物やイベントを題材にしたブルガリア人アーティストの作品であると。この人物は誰?比較的新しそうな像であったが。ここにこの像の人物名が書いてあるはずであるが・・・・・。通称エンデカ(NDK)。再び『科学博物館』を見る。そして我々のホテルが見えて来た。そしてホテルに戻り、休憩しこの日の出発時間まで部屋で待機したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.13

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その7・10/25) ソフィア:ソフィア歴史博物館(旧ミネラルバス)~Hotel Marinera(マリネラ)SOFIA

『ソフィア歴史博物館(旧ミネラルバス)』を横から。チョロチョロとお湯が出ている水道が。これはきっと以前の公衆浴場の名残。水道から目線をあげると、温泉の成分表示と注意書きが書いてあった。そこにはブルガリア語と英語で「No bathing ,washing and washing-up!」との記載が。昔を懐かしむあまりに入浴したくなる人もいたのでしょうか。赤ちゃんならここで入浴させられそうだが。博物館の外にある古い水飲み場の遺跡。ソフィアでは、ローマ時代から共産主義まで、古い石の断片が風景の一部として街の周りに横たわっていたのであった。『ソフィア歴史博物館(旧ミネラルバス)Sofia History Museum(Central Mineral Baths Building)』を正面から。以前公衆浴場だったユニークな建物は、エレガントで豪華な装飾に素晴らしいマジョリカの飾り、偉大なブルガリア人芸術家ハラランビ・タチェフ(Haralambi Tachev)の功績ともあり、ソフィアにおいて重要な歴史的建造物であると。2014年に、この建物はソフィア歴史博物館として新しくオープン。博物館自体は1928年に設立されたが、第二次世界大戦の爆撃に耐えることが出来なかったと。トラム・路面電車。『バーニャ・バシ・ジャーミヤ』の向かいには、『セントラル・ハリ(Central Hali)市場』が。1910年に建てられた、かつての中央市場で、現在はいくつもの商店が入った『中央市場市場ホール』となっていた。様々な種類、色のトラム・路面電車が市場前を。かなり頻繁に行き交っていた。『ソフィア シナゴーグ(Sofia Synagogue)』。内部配置図を含んだ案内板。1909年にかつてのユダヤ人居住区に建設されたバルカン半島最大のユダヤ教寺院。大小のドームの内部装飾が美しく、丸天井からは重さ1.7キロもある巨大なシャンデリアが吊り下がっていると。1992年にはシナゴーグの建物内に歴史博物館が開館。博物館ではユダヤ教の生活や文化、伝統を紹介。また、「ブルガリアにおけるユダヤ人コミュニティ(The Jewish Communities in Bulgaria)」や 「ホロコーストとブルガリアに住むユダヤ人の救済(The Holocaust and the Rescue of the Jews in Bulgaria)」が展示されていると。そして『セントラル・ハリ(Central Hali)市場』・『中央市場市場ホール』を訪ねた。中では食料品や日用品を扱うマーケットだけでなく、カフェなどもあった。ここで暫しの自由時間となった。土産を探すも良し、カフェでのんびり過ごすも良し。混雑することもなく、落ち着いた時間を楽しむことができたのであった。鮮魚屋さんも。1階はB級グルメの宝庫!ブルガリア人が愛する白チーズをたっぷりサンドしたサンドイッチやヨーグルトドリンクの「アイリャン」、ボリュームたっぷりのピザにパスタまで様々なグルメを手軽に食べることができそうであった。地上2階地下1階の館内は屋根にガラスをはめ込んでいる部分が多くあり、日差しがたっぷり入る開放的な空間。特に買い物をしなくても、街歩きの休憩に気軽に使えるショッピングセンター。我々はサンドイッチを1個購入し、半分に切ってもらい旅友とシェアーし暫しの休憩。市裁判所の下の『セルディカ要塞遺跡』を見ながらしばしの散策。「ヨーロッパ最古の都市」の一つとされる「ソフィア」にある「紀元前」に「トラキアのセルディ族」によって集落が造られたのが始まりで「紀元後1世紀」には「古代ローマ」によって「整備」され「要塞化」されたと。地面を掘ればまだまだ遺跡がザクザクと出てくるのであろう。この地上遺跡にも近々屋根がかけられるのであろう。再び『バニャ・バシ・ジャーミイ』を見る。そして正面に『旧共産党本部』の堂々たる建物が。ちなみに、現在は議員会館ということなので、中には入れないのだと。バスに乗り込み政府機関『Agency for Bulgarians Abroad』を車窓から見上げる。『旧共産党本部』ビルから左右対称の巨大な政府機関ビルが向かい合っていた。『旧共産党本部』横の噴水。再び『ブルガリア国立銀行』を車窓から。『BNP Paribas』ビル。世界有数のグローバル金融グループ。欧州を本拠とし、本部をパリに置く。脇の道路の両脇は駐車スペースになっていて、2車線分が死んでいる。『Peyo Yavorov House-Museum』ロマンチックな詩人であり、革命的なPeyo Yavorov(1878–1914)は、有名なラコフスキー通りにあるこの家に住んでいたと。国立文化宮殿がある公園。大きな公園を右に見ながら進む。右手にショッピングモール(Park Center)。そしてこの日から2連泊の『『Hotel Marinera SOFIA(ホテルマリネラソフィア)』に漸く到着。チェックインし我が部屋に。時間は16:11。ダブルベッドではなくツインであることに安堵!!(笑)。ベッドの距離も離れていてまずは一安心!!部屋での暫しの休憩後、再びバスにて夕食会場のレストランに向かう。クニャーゼスカ・ガーデン(Knyazheska Garden)には共産主義時代のものと思われる大きなモニュメント『Soviet Army Monument』が。ソフィアにあるこの旧ソ連軍の記念碑は、第二次世界大戦のナチスに対する勝利を称えて、1954年に建てられたのだと。最近、この碑は右派と左派の政治団体の間の議論の的となっていると。ブルガリア社会において、ある右派の団体が、この碑を撤去すべきかどうかの議論を始めたのだと。交通事故か?ソフィアのパトカー、警察官が。ソフィア大学が右手に。クリメント・オフリツキー通り(St Kliment Ohridski)にあるソフィア大学はブルガリアで初めて創設された高等教育機関。最初のデザインはフランス人建築家Jean Breassonよるものでしたが(1906年)、再度1926年に、建築家ヨルダン・ミラノフ(Yordan Milanov)がオリジナルデザインを設計した。内部のインテリアは国内外の彫刻家や芸術家が手がけた。大学には古生物学・地史学博物館や鉱物・岩石・鉱物資源博物館があると。1888年に設置された ソフィア大学は16の学部、約24000人が学んでいるのだと。彫刻家Kiril Shivarovにより、大学の支援者であったゲオルギエフ兄弟の銅像が作られ、正面玄関の両サイドに置かれていた。ブルガリア最大の蔵書を持つ『聖キリル・メトディイ国立図書館』。前庭にあった像は聖キリル(Кирил )とメトディイ(Методий)2人の像であろう。『ヴァシルレフスキ記念碑(Vassil Levski Monument)』。1873年2月18日にブルガリアの国民的英雄であり、革命家であるヴァシルレフスキがこの場所で絞首刑に処されたと。レストランに到着しバスを降りると、八百屋さんが。この日の夕食レストランは "Yanko Sakazov(ヤンコ・サカゾフ)"通りにあったブルガリア料理店『Славяни(Slavyani)』。前菜。パン。肉料理。そして夕食を済ませ、ホテルに戻る。『Hotel Marinera(マリネラ)SOFIA』1980年代共産党支配化に建てられたホテル。日本の御三家ホテル・ニューオータニが建てたもの。設計は建築家の黒川紀章せあると。客室数440、日本庭園や屋内プールもあるとのことであったが、訪ねる事は出来なかったが。『VG』はVery Goodの意味か?ホテルのフロンと奥には兵馬俑の姿の置物が5体。同じく様様な漢字が記載されたプレートが並んでいた。私は『夢』の漢字の前で記念撮影。高齢の?旅友は『命』の前で。それとも『奥様 命』の愛妻家か?そして部屋に戻り、夕食レストラン傍の八百屋で購入して来たアスパラガスを茹でてこの日の長い1日の反省会を旅友と。マヨネーズも近くのスーパーで購入済み。そしてこの日の大移動の疲れもあり、片付けは旅友に任せてアッと言う間に爆睡してしまったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.12

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その6・10/25) ソフィア:ブルガリア大統領官邸~聖ペトカ教会

『聖ゲオルギ教会』への通路のある建物が『ブルガリア大統領官邸(President of Republic of Bulgaria)』。正面には衛兵が二人。その上に『Република България Президент』の文字とブルガリアの国章が。振り返ると『国立考古学博物館』の建物が。そして前庭んは、発掘された遺物が展示されていた。衛兵が目を動かす瞬間を!!「早く交代衛兵が来ないかなぁ、腹も減ったし疲れたったよ」と??・・・。時間は13:37過ぎ。14時から衛兵の交代式が行われると。それまで『聖ゲオルギ教会』の見学とのことで通路を潜る。正面中庭には『聖ゲオルギ教会(Rotunda of St George、Храм ротонда "Св. Георги")』が。4世紀にローマ皇帝コンスタンティヌス帝が建てたロトンダ(円形堂)を、6世紀に建て直した教会。天井のドーム部分には、10世紀から14世紀にかけて描かれた貴重な壁画が重なりあうように残されているのだと。教会のすぐ隣には古代ローマ遺跡もあった。教会の隣には、ローマ時代の浴場跡が残っていた。石碑にブルガリア語?とフランス語?で何が書いてあるのか分からなかったが、貴重なもだというのは間違いなさそう。ソフィア市で最も古くかつ、最も良好な状態で現存するローマ時代の建築文化財がロトンダ式教会のこの『聖ゲオルギ教会』。古代都市セルディカ(現在のソフィア)が開花したローマ皇帝コンスタンティヌス1世(在位306年~377年)の時代である、4世紀の初めに建設されたと考えられていると。ソフィア市で現存する最古の建物が『聖ゲオルギ教会』。この教会堂は大統領府の中庭にあり、セルディカ古代城塞の遺跡から数mの地点に。正方形の基礎部分の上に円錐形の建物が建てられている。円錐形の部分は直径約9.5m、建物全体の高さは14m。至聖所は四角い形をしており、左右対称に4つの隙間、正面入り口は西側にあった。初めの頃、建物は公共施設として使用されたが、ローマ帝国内でキリスト教が公認されると、多くの信者に洗礼を授ける為に教会は洗礼堂として活用された。東ローマ帝国のユスティニアヌス1世(統治527年~565年)の時代には、ロタンダは教会堂に改装され、その時に最初の壁画が描かれた。また、ローマ皇帝ディオクレティアヌス(統治284年~305年)によるキリスト教徒への迫害で、小アジアの地で3世紀に殉教した聖大致命者ゲオルギーの名で呼ばれるようになったのも、同じ時期であると。オスマン・トルコの支配にあった時代、スルタン・セリム1世(統治1512年~1520年)はロタンダ『聖ゲオルギ教会』をギュル・ジャマシと呼ぶイスラム教モスクに変えた。キリスト教の壁画には白壁が塗られ、その上に植物をモチーフにした装飾が施された。ブルガリアがオスマン・トルコ支配から解放された(1878年)後、ロタンダは捨て置かれた。アレクサンダル・バーテンベルグ公(統治1879年~1886年)が亡くなると同公の廟に使用された。1915年、ようやく教会の修復作業が開始され、現在では活動する教会としてスラブ語による毎日の奉神礼(=礼拝)が行われ、ビザンチン音楽と呼ばれる正教会合唱曲が歌われていると。ここ中庭全体がローマ浴場跡。サウナや浴槽もあったと。別の場所から。初期キリスト教の赤レンガの円形建築。シェラトンホテルの背後にあり、セルディカの古代の町の遺跡に囲まれていた。 4世紀にローマ人によって建設されたこの建物は、正方形の土台の上に建てられた円筒形のドーム型構造で天井屋根は後付のドームで、ロトンダ(円形堂)を雨風から守っている。円形の部分は直径約9.5m。入口。昔はレンガの骨も見えず漆喰に彩色画が施されていたのであろうか。『Храм Св. вмчк Георги poтонда(聖ゲオルギ教会)』Георги(ゲオルギ)、poтонда(ロトンダ)の文字が。 『聖ゲオルギ教会』の歴史と構造図。ここ以降は撮影禁止であった。『礼拝堂』の写真ををネットから転載。 【https://bulgariatravel.org/ja/object/344#map=6/42.750/25.380】ドームもネットから。 【https://bulgariatravel.org/ja/object/344#map=6/42.750/25.380】この聖ゲオルギ教会の周りを囲む建物は高級ホテルのシェラトン。聖堂の赤いレンガに歴史を感じるのであった。白バラも美しかった。建物も4世紀のローマ帝国時代に建てられたそうだが、修復はしていると思うが、よくここまで残っているのであった。そして14時前になる大統領府入り口まで足早に戻る。すると脇から交代用衛兵が出て来た。そして正面に向かって進む。この後大統領府入り口の左右を立哨していた衛兵がゼンマイ仕掛けの人形のように突然動き出した。ともに同じ動きをして左右を入れ替わる。衛兵たちは大真面目にやっているのだが、なんだかややユーモラスな動きに見えてしまったのであった。そして衛兵の交代。交代した衛兵は一度大統領府内に入り、再び外に出て来た。交代衛兵名なのは、2名の衛兵が『ブルガリア大統領官邸』内部にもいるようだ。ネットに『衛兵交代』👈リンクがアップされているのでここに紹介します。『ブルガリア大統領官邸』前から北側にある『旧共産党本部』を横から見る。そして階段を降り地下通路部分に展示されていた『セルディカ遺跡』を訪ねた。セルディカ古代要塞の遺跡はソフィアの中心部、大統領府と内閣府をつなぐ地下通路で公開されていた。修復・公開の準備が行われたのは1997~1999年であると。温泉に誘惑されてここへ住み着いたトラキアのセルディ族は、セルディカ(セルドノポリス)と土地に名前を付けたのが始まり。紀元後1世紀にセルディカを征服したローマ人は、セルディカの地理的条件と温泉を評価。自らの名前にちなんでウルピア・セルディカと呼んだローマ皇帝マルクス・ウルピウス・トラヤヌス(在位98~117年)は、セルディカを行政区の中心都市に指定した。セルディカを愛したコンスタンティヌス大帝(在位306~337年)は、「セルディカは私のローマである」との言葉を残しました。ローマ帝国の首都をコンスタンティノーポルへ移す決定がなされたのもセルディカで、コンスタンティノーポルのインフラ整備が終わるまで、コンスタンティヌス大帝はここを拠点としていた。175年頃、マルクス・アウレリウス帝、コモドゥス帝時代にセルディカには東西南北4本の監視塔を含む城壁が施された。5~6世紀には2列目の城壁も建設された。石畳が施された2本の大通りが現在の聖ネデリャ広場の場所にあったフォルム(中央広場)へとつながっていた。行政の拠点となる建物は要塞の南西部に集中していた。発掘調査の際、西門付近で住宅、公共の建造物、土器などが出土しました。古代のセルディカ、中世のスレデツ遺跡を含むソフィアの歴史地区は1976年の官報47号で歴史・建築保護区に指定されたのであった。『セルディカ遺跡群』のマップ。巨大な壺と、馬に乗った兵士の姿そしてその前で平伏す人物が彫られた石版。この場所で発掘されたものなのであろう。『古代セルディカ遺跡群』 説明ボード。黒光りした石は昔の道にあったものであろうか。昔の店の遺構であると。ここにも『古代セルディカ遺跡群』 説明ボードが。古代セルディカ遺跡群の上部の明かり窓に乗り記念撮影する女性の姿を下から。スマホで撮る女性。そして今度は二人で。我々に気が付き、私のカメラにポーズを取ってくれたのであった。プーチン大統領?を描いたTシャツ。土産物売り場。そして『聖ペトカ教会』。地下への入り口。時代は変わって14世紀。オスマン帝国の支配下で造られた「聖ペトカ・サマルジースカ教会」は地下に半分埋もれるように建てられていた。当時、馬に乗った人間よりも高い屋根の教会を建てることは禁じられていたのだと。入り口の案内板。『聖ペトカ教会』は一室の身廊を持つ小さな聖堂で、その高さの半分ほどは地面を掘った穴の中にある。教会はかつても今もソフィアの中心部となっている地区に建っており、現在はツム・デパート(ЦУМ、TZUM)の地下道に接続している。教会はその半円柱型のアーチ型屋根、球形のアプス、そして第二次世界大戦後の発掘により発見された地下聖堂などを有する。その外壁は1メートルの厚さがあり、石とれんがによって出来ている。 聖堂はオスマン帝国の支配下であった16世紀に登場し、かつての古代ローマの宗教施設の跡に建造されている。こんにちでは14世紀、15世紀、17世紀、19世紀の壁画で知られる文化的遺産である。 聖堂はブルガリアの聖ペトカ(Петка Българска、Petka Bulgarska)と呼ばれる11世紀の聖人に捧げられたものである。また、「馬具工」という呼称は、教会が中世に馬具工たちの守護者となって機密を行ったことに由来する。残念ながら『聖ペトカ教会』の聖堂の中には入れなかったが、内部の様子は「ネット情報」👈リンク を参照ください。『聖ペトカ教会』前からソフィア唯一のモスク・『バニャ・バシ・ジャーミイ』を見る。トルコに統治されていた時代にはソフィア市内に70箇所程のモスクがあったとのことだが、現在残っているのはこの『バーニャバシ・ジャーミー』のみ。このバーニャバシ・ジャーミーを建築したのはミマール・スィナン。ミマール・スィナンはオスマン帝国時代のモスク建築における第一人者で、彼が建築したモスクで最も有名なものはトルコ・イスタンブールにあるスレイマニエ・モスク(いわゆるブルーモスク)。『バニャ・バシ・ジャーミイ』の手前には大規模な前ローマ時代~ローマ時代の『セルディカ遺跡(Sofia Ancient Serdica Archaeological Complex)』が地上から見える位置にも残されていた。『ブルガリア ソフィアの市裁判所(Constitutional Court of Bulgaria)』『聖ペトカ教会』の先に『旧共産党本部』の尖塔が見えた。階段の上にも『旧共産党本部』の尖塔が見えた。この尖塔部分はロシアのクレムリンを模して造られているのだと。遠くからでも他の建物を差し置くほどの存在感抜群の建物。ブルガリアは第二次世界大戦後から1989年までソビエト連邦の影響下にあった。街の歴史を物語る建造物。『聖ペトカ教会』と道路を隔てた場所に立っていた『聖ソフィアの像(Saint Sofia Monument、Статуята Св. София Премъдрост Божия)』を見上げズームで。2001 年に建立した『聖ソフィアの像』は、以前ウラジーミル・レーニンの記念碑が建っていた同じ場所に建てられたのだと。ブロンズと銅でできた 8 m (26 フィート) の像は、ゲオルギ・チャプカノフが彫刻を手掛けた。彫像は、16 m (52 フィート) の柱の上に。 冠を頭に載せ、月桂樹のリースを右手に持ち、フクロウが左腕に。それぞれ権力、名声、英知を表していると。繊細なローブのデザインにも印象的。実際に風になびいているように見えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.11

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その5・10/25) ソフィア:奇蹟者聖ニコライ教会~国立考古学博物館

『アレキサンドル・ネフスキー寺院』を後にして、一人で100m程の場所にある『国会議事堂』まで急ぐ。『国会議事堂』前の広場には騎馬像が立っていた。『解放者皇帝のモニュメント』。露土戦争によってブルガリアを解放したロシア帝国の皇帝アレクサンドル2世の像である。急いで『アレキサンドル・ネフスキー寺院』前に戻りツァル・オスヴォボディテル通りを歩く。『Holy Synod Palace』これはブルガリア正教会の独立に一生をささげたイラリオン・マカリオポルスキー(Ilarion Makariopolski、1812~1875年)の碑であろう.『Иларион Макариополски (Hilarion Makariopolski)、1812.9.6~1875.6.4』の文字が。公園内には様々な像が。傷付いたのか、ぐったりとした人を背負ったポーズの像であった。こっちらはブロンズ像か。背中の人を見上げる顔は悲しみに満ち、戦で亡くなった人を背負っているのであろうか。こちらは群像。叫びや悲しみが伝わるような表情と姿態。これも戦争の悲惨さを表わしたものであろう。ブロンズ像か。彫刻広場と言った光景が拡がっていたのであった。ブルガリア皇帝・サムイル像(Monument of Tsar Samuil)が道路の反対側右手に。サムイルは、西ブルガリア帝国の皇帝。母はアルメニア人だったと伝えられると。像の目の鋭さが印象的なのであった。黄色い塔は『ブルガリア天文起点塔(Main astronomical point of Bulgaria)』と添乗員からの説明が。所謂、三角測量の起点なのであろう。『ブルガリアのボランティア記念碑(Monument of Bulgarian volunteers)』1877年から1878年のブルガリア解放戦争でオスマントルコに対するロシア軍と戦った(いわゆる「opulchentsi」と呼ばれる)ブルガリアボランティアの記念碑が軍事クラブの背後に。ヤロスラフVeshin「サマラ旗」の有名な絵画(1911)のコピー であると。7mの高さのブロンズの記念碑。この像は?両手を広げた女性像は、石像?のようであったが。『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』を振り返る。『奇蹟者聖ニコライ聖堂(ロシア教会)』が右手に。ソフィアのロシア教会として知られるロシア正教会の『奇蹟者聖ニコライ教会』。1913年にロシアの外交官セモントフスキ・クリロの命により、1914年にロシア皇帝で後に聖人に列せられたニコライ2世(270年頃〜345年または352年)に捧げられたものである。建設には建築家のアレクサンドル・スミルノフが携わった。スミルノフは『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』の建設にも携わった人物であると。聖ニコライは、『ミラのニコラオス』とも呼ばれるのだと。聖人の概念を持つ全ての宗派で聖人として崇拝されていると。聖ニコラィ・ロシア教会の正門の光景。右後ろに金色に輝く尖塔が美しく。日本に所縁の深い聖ニコライは、その生涯を日本への正教伝道に捧げ、日露戦争中も日本に留まり、日本で永眠したのだと。世界各地に、聖ニコライを記憶する教会・聖堂があるのだと。入口の上にあった聖ニコラィの肖像画。正教会での称号も付けられた正式の呼び名は、『ミラ・リキヤの大主教奇蹟者聖ニコライ』。正教会では、キリスト教生活を体現した人として篤く崇敬されているようだ。『奇蹟者聖ニコライ聖堂(ロシア教会)』の前の建物。教会ではないようだが、ドーム屋根を持った格式ある建物。ドームの時計は13:20と私の時計とは1時間のズレが。天使像らしい塑像が壁面に。"Georgi Benkovski"通りを見る。『奇蹟者聖ニコライ教会』の隣りにあったのが『ブルガリア自然史博物館(National Museum of Natural History)』。博物館の入り口には恐竜の化石が展示されていた。発掘された象の化石なのであろうか。『旧王宮』が右手前方に見えてきた。右手に旧王宮が。道路は細かいタイルが敷き詰められていた。『旧王宮』は現在は国立美術館・国立民俗博物館(National Art Gallery・National Ethnographic Institute(former Royal Palace)になっていると。旧王宮はもともとオスマン帝国警察の本部として建てられ、1879年〜1883年の間に宮殿として拡張・改築された。現在、旧王宮にはブルガリアの美術を展示する「国立美術館」と民俗資料を展示する「国立民俗博物館」が入っており、それぞれ貴重なコレクションが数多く展示されていると。正面には金属製のバルコニーが。美術館本展示は、絵画、単色絵画、彫刻部門に分かれ、1878年の独立から1990年代にいたるまでの作品が3万点保存されているのだと。『旧王宮』前は広場になっていた。左手に世界でも最も古い中央銀行の一つ『ブルガリア国立銀行』、右手に『旧共産党本部』の建物を後ろから見る。現在はコンサートホール等に利用されている模様。公園の真赤なサルビアが美しかった。『旧共産党本部』ビルをズームで。後ほど正面から見ることに。『イヴァン・ヴァゾフ国立劇場( Ivan Vazov National Theatre)』。1906年に建てられた、ウィーン人建築家フェルディナンド・フェルナーとヘルマン・ヘルマーにより設計されたネオクラシック様式の建物。ブルガリア最大の劇場で、ソフィアの重要な歴史的建造物の一つ。建物は幾度となく火事などにより損害を受け、改築されて来たと。1976年にはオリジナルの外観に復元された。素晴らしいファサードはアポロと芸術のミューズが描かれた切妻屋根を6つの石柱が支えている。劇場はブルガリア人詩人・作家イヴァン・ヴァゾフに因んで名付けられたと。アポロとギリシャ神話で詩歌・音楽・学問・芸術などあらゆる知的活動を司る女神ミューズが描かれた切妻屋根正面の彫刻。女神・ミューズ。『イヴァン・ヴァゾフ国立劇場』前の『City Gardenn』の噴水広場横を歩く。『City Gardenn』は、1872年以来存在するブルガリアで最も古く、最も中央にある首都ソフィアにある公共庭園。北は皇帝オズヴォボディテル通り、西はクニャズアレクサンダーバッテンベルク通り南はジョセフウラジミロヴィチグルコ通りの間にあった。長方形の噴水池。噴水越しに『イヴァン・ヴァゾフ国立劇場』を見る。噴水池の中には、手を拡げて踊る少女像が。噴水を手前に。『イヴァン・ヴァゾフ国立劇場』を振り返る。『ブルガリア国立銀行』を横から見る。公園内の白き像は、鳥の羽ばたいた姿であっただろうか。"Saborna" 通りと右には再び『ブリガリア国立銀行』が。"Saborna" 通りの右にあった水飲み場。ブルガリア教育科学省(Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria)の建物。正面に見えたのが『聖ネデリャ教会(Tsarkva Sveta Nedelya)』。ブルガリア正教会の教会。1925年にブルガリア共産党が国王の命を狙った爆発事件が起こり、国王は無事だったが120人以上の死者が出たことで知られると。事件後に再建されて現在のこの姿になったと。再び『旧共産党本部』の塔を見上げる。『国立考古学博物館(National Archeology Museum)』の建物の庭には遺跡物がゴロゴロと。ここが考古学博物館の前庭か?ゴロゴロではなく大理石の遺物が展示?。5世紀に建てられたモスクを改装し、19世紀末に博物館としてオープン。博物館内には、バルカン半島各地から見つかった多くの考古学的遺品が収蔵され、トラキア人の黄金の宝物などが納められているのだと。入場しての見学の時間は残念ながらなかったのだ。ブリガリア教育科学省(Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria)の右にある『ブルガリア大統領官邸(President of Republic of Bulgaria)』の建物の下の通路に向かって進み、中庭にある『聖ギオルギ聖堂』に向かって進む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.10

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その4・10/25) ソフィア:アレクサンドル・ネフスキー大聖堂

"Oborishte(オボリシュテ)"通りからは、正面に『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂(Hram-pametnik Sveti Aleksandar Nevski)/Храм-паметник Свети Александър Невски』の勇姿が。"Oborishte"通り沿いにはスプレー菊が植えられていた。しかし、日本の菊ほどの香りはなかった。木々の間からはこの後に訪ねた建物の屋上のドームが見えた。"Oborishte"通り沿いの緑地の中には石碑が。『日本・ブルガリア国交回復40周年を記念して、日本よりソフィア市に桜を50本寄贈する1999年10月12日 在ブルガリア特命全権大使 松井啓』と。それから20年後の今年2019年は日・ブルガリア交流開始110周年、外交関係樹立80周年、外交関係再開60周年の「3つの周年」にあたるのだと、旅行前に予習済み。黄金色のドームを持った『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』は、20世紀初期に立てられたものであり、 露土戦争によってブルガリアを解放した20万人のロシア帝国の兵士を称えて建設されたブルガリア正教会の大聖堂。バルカン半島で最大の正教会の聖堂であり、世界でも第2の規模を持つ。大聖堂の建設が始まったのは1882年のこと。ブルガリアがオスマン帝国の支配から独立するきっかけとなった露土戦争で戦死した、およそ20万人のロシア人兵士の慰霊するため、ブルガリア人政治家ペトコ・カラベロフ(1843年~1903年)の提案で30年の歳月を費やして完成したと。黄金色のドームを持つ大聖堂は高さ45m、鐘楼は高さ50.52m。大聖堂の建物は、3170m2の面積を有し、5000人が収容出来ると。鐘楼には、鐘が12個設置され最大10トン以上の重さがあるのだと。それらすべての鐘は、滑車の原理のみを利用し、機械を使わず、力自慢のブルガリア人の人力のみで揚げられたとの逸話が残っていると。黄金のドームと緑がかった水色の丸天井に白い壁のコントラストが青空に映えて美しかった。正面から見たときと、横から見たときではまったく異なる表情を見せてくれたので、周囲を横まで廻り込んで、さまざまな角度からその美しい姿を味わったのであった。高さ45mの中央の金色のドームをはじめ、12のドームをもつネオ・ビザンティン様式の壮麗な建築物は、一度見ると忘れられないインパクトが。このネオ・ビザンティン様式を取り入れて設計された『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』は、トルコ・イスタンブールにある『アヤソフィア』を意識して作られたのだと。『アヤソフィア』👈リンク は2012年に訪ねた懐かしい場所。正面。ネオ・ビザンティン建築様式で建てられた聖堂は、ブルガリア総主教の本拠地として機能し、世界最大級の正教会の聖堂であるとともに、多くの観光客が訪れるソフィアのシンボルともなっている。アレクサンドル・ネフスキーを記念している。13世紀にウラジーミル大公国の大公であった人物で、中世ロシアの英雄とたたえられる聖人。正面に掲げられた『アレクサンドル・ネフスキーのイコン画』を見上げて。ロシア皇帝アレクサンダル2世を記念して建てられた。アレクサンダル2世は解放者皇帝とも呼ばれているが、それは、彼の軍隊が1878年にブルガリアをオスマン・トルコ支配から解放したからである。大聖堂が名を冠する聖アレクサンドル・ネフスキーは、ロシアのプリンスで(1220年~1263年)偉大な将軍、また外交官でもあったと。聖アレクサンドル・ネフスキーは、皇帝アレクサンダル2世の守護聖人で、ロシア軍の栄光のシンボルであったと。イコンの下には十字架が。正面入口の柱の彫刻も繊細。入口の天井には、精巧なモザイク画が。歴史を感じさせる黒のシャンデリア。ズームで。『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』には、7:00から19:00まで入ることが出来ると。入場料は無料。ただし、中で写真撮影をする場合は、教会内の売店にて10BGN(ブルガリアレフ2019年9月現在)で撮影チケットを購入する必要があったので支払う。大聖堂内部に足を踏み入れると、天井から床まで、壁一面を覆う壁画と巨大なシャンデリアで飾られた荘厳な空間に圧倒されたのであった。大聖堂内部中央付近。『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』には3つの祭壇があり、中央のこの祭壇がロシア、右がブルガリア、左がほかのスラブ諸国に捧げられたもの。最も大きく豪華なのは、やはりロシアに捧げられたこの中央の祭壇。精緻な彫刻が施された巨大なイコノスタシス(ikonostasis)は圧巻の迫力。イコノスタシスとは教会にある、内陣と信者が祈祷する場所を隔てるための壁。イコン(聖画像)を掛ける。聖障(せいしょう)、聖画壁とも呼ばれるもの。正教会では、すべての教会の東側が祭壇となっていて、イコノスタシスで仕切られている。その壁の奥には聖職者しか立ち入ることが出来ないのだ。更にアレキサンドル・ネフスキー大聖堂内の両側にある黄色いロウソクとロウソク立ても特徴のひとつです。正教会では、神に祈る際には、イコンの前にロウソクを灯すという伝統があります。教会内でロウソクが販売されており、祈りに訪れた方が灯していきます。更にイコノスタシスにズームして。更に更に近寄って。中央ドーム。祭殿前のシャンデリアを見上げる。大理石で作られた椅子。ドームと曲線の美。巨大なシャンデリアがいくつも天井から吊るされていた。壁画の多くはブルガリアとロシアの聖人が登場する場面を描いたもので、メノウや大理石を贅沢に使った精巧なモザイクが使われていた。大理石は、はるばるイタリアやギリシア、ブラジル、エジプトなどから運ばれてきたものであると。巨大なシャンデリアをズームで。柱に描かれた多くのイコン画。中央祭壇の手前には2頭のライオンが守る椅子があり、大理石の彫刻や天蓋のモザイクといった華麗な装飾が至る場所に。ライオンをズームで。こちらががブルガリアに捧げられた祭壇か?こちらがほかのスラブ諸国に捧げられた祭壇か?近寄って。柱の見事な彫刻。1965年から、『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』の地下は、イコン美術館として開放されていると。『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』の正面入り口に向かって左側にある小さなドアが美術館の入り口であった。この階段を降りると美術館があるようであった。そして慌ただしく最後に大聖堂の入り口から内部を。これで『アレクサンドル・ネフスキー大聖堂』内部も見納め。外に出て、足早に聖堂の東側から。ここからは黄金のドームが中央にそして緑のドームが4つ。黄金のドームは、鉄骨の上に金箔が重ねられており、年に一度、張り替えが行われるのだとネットから。どこからの姿が一番美しいのであろうか?美的感受性・美的情緒の希薄な私には??しかしながら、大聖堂の中にしばし身を置き、信者ではないが、心が洗われるような、そして身が引き締まるような、新鮮な気持ちになりながらも、あの世への路が身近になっていると感じる老爺がイコノスタシスの前にいたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.09

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その3・10/25) ソフィア空港~聖ソフィア聖堂

大型観光バスに乗り込み、このツアーの最初の観光場所のソフィア市内にある『アレキサンドル・ネフスキー寺院』を目指す。車窓からは空港内で客を待つブルガリア ・ソフィアのタクシー会社『OK Supertrans』のタクシーの列が。ソフィア空港出口付近から、遠くソフィアの街並みが見えた。"Asen Yordanov(アセン ヨルダノフ)"通りを車窓から。古い高層アパート。第二次世界大戦の後、ブルガリアに共産主義政府が樹立される1944年以降は、建築の様式は大幅に入れ替わったとのことであったが、これも共産主義時代のスターリン様式の公共のアパート建築物の一つなのであろう。こちらは近代的な商業ビルディング。こちらは、建設継続を途中で止めた?ビル。ブルガリア国民議会 (National Assembly of the Republic of Bulgaria)が右手に。国民議会は、ブルガリア共和国の一院制の立法府。1879年に、当時の憲法によって設立されたと。その先には『ブルガリア科学アカデミー図書館(Library of Bulgarian Academy of Sciences)』が。そしてバスが右折すると『アレキサンドル・ネフスキー寺院(Cathedral Saint Aleksandar Nevski)』が車窓に姿を現した。バスを降り『アレキサンドル・ネフスキー寺院』周辺の観光のスタート。『東方正教会(Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church)』。『聖ソフィア聖堂』前のライオン像。別の角度から。『アレキサンドル・ネフスキー寺院』を見つめているがごとし。『聖ソフィア聖堂』首都ソフィアの名称はこの教会に由来。ソフィアの街にできたから聖ソフィア教会ではなく、聖ソフィア教会があるところにできた街、それがソフィア。赤煉瓦が印象的な教会聖ソフィア教会は、ソフィアの中心部、聖アレクサンドル・ネフスキー大聖堂のすぐ隣にあった。ブルガリアで最も古い教会の一つで、その歴史はソフィア市の歴史と深く結びついているのだと。現在ソフィア市のシンボルの一つとなっていると。4世紀の4つの教会跡地に建設されたのは6世紀、ユスティニアヌス大帝の時代(527~565年)。かつてセルディカ(当時の地名)墓地だったため、地下には複数のレンガ造りの墳墓が残った。発掘調査でより古い教会にあったモザイクの一部も発見されたと。現在の教会建物には5000人を収容できるのだと。無名戦士(兵士)の墓が聖堂前に。第1次世界大戦の無名戦士(兵士)の墓をズームで。1年中消えることのない小さな火が灯されていた。よくある無名戦士の墓には衛兵がつきものだがここは特に誰もいなくてひっそりとしていたのであった。11世紀~14世紀の間に司教の拠点だった教会の知名度が高くなり、やがて都市名となったと。16世紀の教会はモスクに改造され、壁画は削られてしまった。伝説によると、同じ16世紀に教会の前でイスラムへの改宗を硬く拒否した金細工職人ゲオルギーは火あぶりの刑に処された。1818年、1858年の大地震でミナレット(塔)は倒れ、2回目のときムッラ(聖職者)の2人息子が下敷きになり死んだ。神からの忠告と受け取ったトルコ人はモスクを放置。しばらく廃墟となった建物は1878年の独立後しばらく倉庫として使われていた。数回にわたり修復が行われ、20世紀に入って考古学調査も始まった。現在の姿は中世初期のものに限りなく近いものになっている。この近くで民族解放活動家のヴァシル・レフスキー(1837~1873年)が絞首刑に処された。教会の裏には、文豪イヴァン・ヴァゾフ(1850~1921年)の墓がある。教会の横に、祖国のために命を捧げたすべての兵士を祭る無名兵士モニュメントもあると。このツアーのブルガリアの現地添乗員のコーニさん。英語での説明を阪急トラベルの添乗員のOさんが日本語で通訳。『聖ソフィア聖堂』配置案内も描かれた説明板初期ビザンティン様式の聖堂である聖ソフィア聖堂は6世紀に、古代ローマの劇場の上に立てられた。第二次ブルガリア帝国の時代、聖堂は町の中心の大聖堂として使われていたが、オスマン帝国に征服されるとモスクにされたと。EUそしてブリがリアの重要遺産のマーク、説明であろうか?中央にブルガリアの国章が描かれていた。紋章には、ライオンが描かれた盾をサポーターとして支えている二匹のライオンが描かれている。盾の上にあるのは、ブルガリアの皇帝イヴァン・アセン2世の冠である。盾の下には国の標語『団結は強さを生み出す』がブルガリア語で書かれている。ライオンの足元にあるコンパートメントは、緑の葉と黄色い実をつけた、二本の交差したオークの枝である。三匹のライオンはそれぞれ、歴史的にも重要な地域である、トラキア、モエシア、マケドニアを象徴している。ライオンは、ソビエト連邦の国章の影響が強かった共産主義時代にも、ブルガリアの国章の中に取り入れられていた。この国章は1997年から採用されていると、ウィキペディアから。『聖ソフィア聖堂』の掲示板。『聖ソフィア聖堂』の前室のレンガ積みの柱そしてドーム。柱には様々なフレスコ画の『イコン』が。イコンとは、イエス・キリスト、聖人、天使、聖書における重要出来事やたとえ話、教会史上の出来事を画いた画像である。"εικών"をイコンと読むのは中世から現代までのギリシャ語による。古典ギリシャ語再建音ではエイコーン。正教会では聖像とも呼ぶ。(ウィキペディアより)教会内部の側廊の柱にも『イコン』が。中央ドーム。『袖廊』。中央の『チャペル(祭室、礼拝室)』。様々なイコン絵画も。前室から身廊への入口の『イコン』その先に『チャペル(祭室、礼拝室)』。再び『聖ソフィア聖堂』を外から。『聖ソフィア聖堂』前から『アレキサンドル・ネフスキー寺院』、『ライオン像』を見る。『聖ソフィア聖堂』前から "Paris" 通りを見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.08

コメント(0)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その2:10/25) ドーハ空港~ソフィア空港

そしてドーハ・ハマド空港で成田からの約11時間半のフライトを終え機体から降り、振り返る。ドーハ・ハマド空港はカタールの首都ドーハにある国際空港。2014年に従来の国際空港に代わってオープンした比較的新しい空港。「ハマド」とはカタールの首長の名に由来。カタール航空のハブ空港として、世界の160路線以上を就航しているのだ。日本では成田空港と羽田空港に就航しているとのこと。以前は関空からも就航していたと記憶しているが、現在は運休中のようだ。日本航空(JAL)と全日空(ANA)は独自の路線は無く、JALはアライアンスが同じワンワールドなのでコードシェアでカタール航空の運行便になっているのだ。機体の上には三日月が。トランジット用通路を進む。2019年のThe World’s Best Airports(世界最高の空港)1位 Singapore Changi Airport (シンガポール・チャンギ空港)2位 Tokyo Haneda Airport (東京・羽田空港)3位 Seoul Incheon Airport (ソウル・インチョン空港)4位 Doha Hamad Airport (ドーハ・ハマド空港)5位 Hong Kong Airport (香港空港)シンガポール・チャンギ空港は、7年連続トップの座に。そして、日本の東京・羽田空港は世界2位!ここ4位のドーハ・ハマド空港は、2014年に新規オープンして以来人気急上昇。2016年の10位から6位、5位と上昇し今年2019年には4位に。上位5空港を、アジア・中東の空港が占めていることを知ったのであった。ブルガリア・ソフィア国際空港への便は6:50発QR227便。搭乗口D-23に向かって進む。空港の中心でドーンと、その存在感を遺憾なく発揮している通称:金熊と呼ばれる巨大な熊のモニュメント?に会いたかったが残念ながら往路のこの日は遠くから垣間見えただけであった。高い天井と広大なコンコースにスタイリッシュさを感じるモダンな空港。空港ロビー内にあった巨大なブロンズのオブジェ。このオブジェはニューヨークを拠点に活躍するアーティスト、トム・オターネス氏の作品。このオブジェは中に入って遊ぶこともできるので子どもにも人気であると。ドーハ・ハマド国際空港のトランジットエリアの中央からA~Eまであるゲート間は空港内シャトルで移動。我が旅友と会話する今回の添乗員Oさん。黄金色に輝く謎のオブジェが出迎えてくれた。ドーハ国際空港 レストラン「red.レッド」付近。ドーハからブルガリア・ソフィアへの搭乗券。バスにて移動し、搭乗機に乗り込む。定刻に飛行機が動き出す。時間は6:54。機体はA320-200。ドーハ・ハマド国際空港管制塔。ズームで。そして滑走路に向かって進む。離陸しペルシャ湾上へ。ドーハの街の高層ビル群が旋回時に垣間見えた。ペルシャ湾上を北上しクウェートに向かって更に北上。そして機内食の朝食メニューが配られた。スクランブルエッグとソーセージを選ぶ。ビールはハイネケン。イラク上空を北上。イラン国境の山々の尾根には白い雪が。初冠雪から間もないのであろう。トルコ上空に入り進路を北西に変更しトルコを横断して進む。右手遠方に見えたのは『ヴァン湖』であろうか。それとも雲の影か?トルコの山々。赤い山肌は地面の色であろうか?頂部が富士山に似たブルガリアの山。着陸まで5分近く。黒海上空を過ぎブルガリア上空へ。ブルガリアの高速道路1号線が右手に。ソフィアの街並みが機窓から見えて来た。空港手前の湖。湖というより灌漑用の池か?E80号線上空を通過し着陸へ。そしてソフィア空港に着陸。時間は11:23。駐機場に向かって進む。ソフィア空港は一般にヴラジデブナ空港(Летище Враждебнаレティシュテ・ヴラジュデブナ)としても知られる。空港コードはSOF/LBSF。ソフィア空港管制塔。時間は11:38。ブルガリアのソフィアを本拠地とする航空会社・ブルガリア航空の機体は少なかった。入国審査場に向かって進む。洒落た洋館風手摺とその先に「Sky Cafe」が。地下鉄(メトロ)は2本。ブルガリア旅行の起点になる首都ソフィア。空の玄関口がこのソフィア空港。2015年に地下鉄が開通し、市内への移動が格段に便利になったのだと。空港ロビーは構造用パイプによるトラス構造。ロビーのソファーには多くの利用客が。レンタカー窓口が並ぶ。空港ロビー床の色分けされた誘導表示。赤はバス(BUS)、青はメトロ(METRO)。そして空港ロビーを出てバスの待つ場所に向かう。しかしバスの姿はなく、暫しの待機。外から比較的新しそうな管制塔を見る。雲ひとつない快晴。ソフィア空港正面を横から見る。「SOFIA AIRPORT TERTMINAL 2」の文字が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.07

コメント(3)

-

秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間の旅へ(その1・10/24) 自宅~羽田空港~成田空港~ドーハ(DOHA)

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク10/24から、いつもの旅友Sさんと『秋彩ルーマニア・ブルガリア8日間』の旅に行って来ました。カタール航空にて成田➡ドーハ➡ソフィアへの長時間移動の格安ツアー旅行。ブルガリア・ルーマニア2か国・6つの世界遺産を含むハイライト観光。ルーマニアでは故チャウチェスク大統領が1,500億円を投じて造らせた贅を尽くした「国民の館」も雨の夕方に訪ねました。建築物としてはペンタゴンに次ぐ世界第2位の大きさを誇る現ルーマニア議会の議事堂。久しぶりに10年来の旅友の女性2名もそろって一緒に参加され、賑やかな旅行になったのでした。阪急交通社からの最終書類も受け取りました。事前に今回の女性添乗員からの電話もあり、26名の多人数のツアーであったのです。最終旅行日程表も送られてきました。今回のツアーは成田空港出発、羽田空港到着という初めての体験のツアー。この日は旅友Sさんが愛車で我が自宅に迎えに来てくれ、羽田空港に向かい駐車場に車を駐め、リムジンバスにて成田空港に向かったのです。帰路は夜遅くの羽田到着でしたので、飛行機が遅れると公共機関での帰宅は難しくなる事も想定されたため、車での移動を決断したのでしたがその通りになったのでした。そして旅友Sさんが10月24日、13時に我が家に迎えに来てくれ出発し国道1号線を横浜新道へ向かう。横浜新道・戸塚料金所。第3京浜・首都高速方面へ。新横浜駅で旅友女性二人をピックアップする為に港北ICから一般道・国道13号線に。正面に横浜国際総合競技場『日産スタジアム』。日本最大規模の72327席の観客収容能力を誇る屋外多目的競技場。ラグビーワールドカップ2019TM 決勝 イングランド vs 南アフリカ戦が11月2日(土)にこの場所で行われたのでした。新横浜駅近くで待ち合わせていた旅友女性2名を発見。そして羽田空港近くの浮島にある駐車場に向かって進む。サンパーキング羽田浮島店駐車場に到着。羽田空港を飛び立つJAL機。そして車をここに預け羽田空港第1ターミナルまで送迎バスにて向かう。予約便の時間よりかなり早く着いたために、早めの便で成田空港に向かおうとしたが予約変更はネット上で行わなければならないとのことで諦め、1時間ほど喫茶店でしばし休憩。16:40発のリムジンバスで成田空港・第2ターミナルに向けて出発。そして、この日は天皇即位の式典の後で、高速道路の規制があり遅れる可能性もあるとのことであったが、渋滞もなく成田空港・第2ターミナルに到着。時間は17:50過ぎ。出発便掲示ボード。最下部に22:20発DOHA行きカタール航空QR807/JL7995便を確認。出発時間が22:00に変更になった模様。カタール航空チェックインカウンターIは未だ係員の姿はなし。そして19時前にチェックインが開始されトランクを預けチケット2枚を受領。成田➡カタール・ドーハ間とドーハ➡ブルガリア・ソフィアの搭乗券。受託荷物もドーハから先の最終目的地・ソフィアまでスルーバゲージとなっていた。そして、今回のカタール航空便の預け入れ手荷物許容量は30kg。チェックイン完了後、阪急交通社受付カウンターにて、今回の添乗員のOさんからこの後のツアー行程の説明を受ける。そして荷物検査、出国審査を無事終え、免税店を暫しの散策。搭乗ゲートで塔乗案内を待つ。利用便のフライト案内。そして定刻に離陸し福井方面、日本海に向かって飛び立つ。利用便はBoeing 777-300ER。福井県鯖江市上空から日本海へ出る。時間は23:18。最初の機内食、時間は23:40。朝鮮半島、韓国上空を横断して進む。ビールも入り暫しの爆睡。北京上空を通過し更に中国上空を横断し新疆ウイグル自治区・URUMQI(ウルムチ)上空を更に西に進む。カザフスタン・Almaty上空~ウズベキスタン~トルクメニスタン上空へ。ここまでの成田空港からの飛行コース。イラン・Mashhad上空を通過。そして2回目の機内食。時間は現地時間2:33(日本時間8:33)。飛行機はペルシャ湾の南下しカタールに向かう。そしてカタール・ドーハ国際空港に向かって着陸態勢に。そしてドーハ・ハマド国際空港に着陸。現地時間は4:07。 ・・・つづく・・・

2019.11.06

コメント(0)

-

藤澤浮世絵館へ(その4)

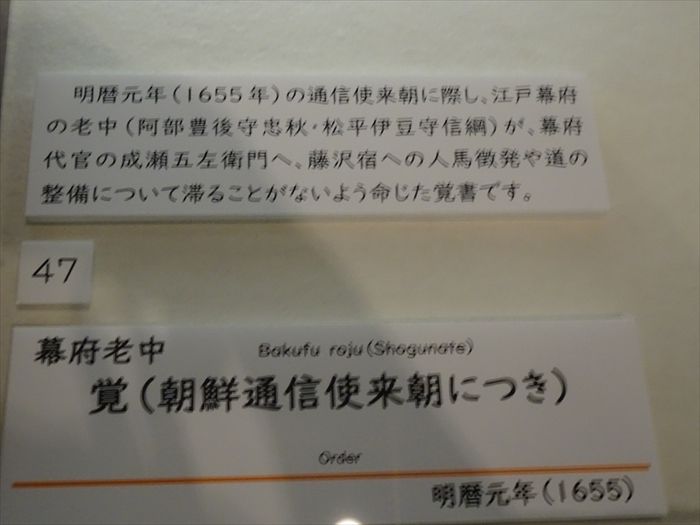

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク『幕府老中 覚(朝鮮通信使来朝につき)』「明暦元年(1655年)の通信使来朝に際し、江戸幕府の老中(阿部豊後守忠秋・松平伊豆守信綱)が、幕府代官の成瀬五左衛門へ、藤沢宿の人馬徴発や道の整備について滞ることがないよう命じた覚書です。」『原本』。『翻刻文』『葛飾北斎 東海道五十三次 十七 由井』「東海道の興津宿(現、静岡市)の近くにある清見寺付近は風光明媚なことで知られていましたが、そこを訪ねた朝鮮通信使の一行が、その風景を愛でて、同寺のために扁額を認めたという逸話を描いたものです。由井(現、静岡市)は、興津の隣宿です。」『葛飾北斎 東海道五十三次 十四 原』「東海道の浮世絵として、当時人気を呼んだ朝鮮通信使の通行風景は、絶好の画題だったようです。しかし皮肉なことに、通信使はこの浮世絵の発行された翌年、対馬(長崎県)までの来訪を最後に幕を閉じます。原は道中で富士山が一番大きく見える宿です。」『朝鮮人来朝御大名様方 御馳走御古御場所附』「朝鮮通信使来朝時の各宿場での御馳走大名の書上です。藤沢宿は細川若狭守(肥後熊本新田藩)が担当していました。当時の人々は通信使の来朝に大きな関心を寄せ、こうした摺物も広く販売されていました。」『江戸浅草東本願寺 朝鮮人逗留之中御馳走御馬附』「朝鮮通信使来朝時の最終到着地(浅草 東本願寺)での各大名等の馬の提供数(御馳走)一覧です。筆頭は老中酒井雅楽頭の十二疋(匹)になっています。」『エドワース・エス・モース』関連の展示。『エドワース・シルヴェスター・モース』「Edward Sylvester Morse 1838年~1925年)は、アメリカ合衆国メイン州ポートランドに生まれた動物学者。大森貝塚の発見・発掘者として知られています。東京大学動物学初代教授(1877年~1879年)。ピーボディ・エセックス博物館三代館長・名誉館長。1877年(明治10年)、1878年(明治11年)、1822年(明治15年)の三度に渡って来日。1877年(明治10年)、1878年(明治11年)、江の島を訪れて漁師小屋を臨海実験所に改造して採集活動を行いました。」『モース』の描いたものであろう。『モース博士と「日本 その日その日」』『エドワース・エス・モース Japan Day By Day』『エドワース・エス・モース 動物進化論』「E.Sモース博士は東京大学に招かれて進化論の講義を行い、その内容は石川千代松の訳で「動物進化論」として出版されました。同書には、モース博士が江の島で研究したシャミセンガイも紹介されています。」『江の島モース臨海実験所復元模型(縮尺1/30)』『江の島モース臨海実験所』の姿も。『コッキング商会 横浜七十五番コッキング商会(カタログ)』「同書にはコッキング商会の設立は1868年とあります。内容はキニーネ(坑マラリヤ薬の代用薬(クインクイニア)の説明が大半を占めています。当時の日本はコレラが大流行していましたがキニーネの供給はなく、代用薬は大当たりしました。」ズームで。『サムエル・コッキング(Samuel Cocking)』「サムエル・コッキング(Samuel Cocking)は、イギリス領アイルランド生まれの貿易商。オーストラリアに移住したのち、明治元年(1868)に横浜へ来日、同4年に横浜居留地にコッキング商会を開設する。翌年、宮田リキと結婚し、同13年にリキ名義で江の島に土地を購入、住居用別荘(自宅は横浜市神奈川区平沼)のほかに、私用の大規模な植物園を開設する。当時、本格的な植物園はめずらしく、栽培していたランなどについて、植物研究者等に注目されていた。その間、日本国内のコレラ流行に際し、医薬品の輸入販売で財を成すなどした。商会として扱った商品は、他に医療器具・測量器具・写真器材・楽器・洋酒等を輸入し、ハッカ・百合根・美術骨董品等を輸出した。また江の島以外にも湘南海岸一円に土地を購入し、別荘等として販売した。晩年は福祉事業にも力を入れ、江の島の植物園内で孤児院の事業を補助するための慈善園遊会を開いたりした。大正3年(1914)、平沼の自宅で永眠。中区相沢の共同墓地に葬られる。」『コッキング植物園温室遺構全景』『壬生昌延 相州江之島真景』「コッキングが江の島の頂上に植物園を開いたのは明治20年(1887)頃で、明治30年発行の「相州江之島真景」には、中央の山二ツと中津宮の間に、塀で囲まれた「植物園」が描かれています。また、左下にある洋館が別荘だと思われます。発掘調査の結果、大量のレンガを使用した植物園温室の遺構が確認され、現在もサムエル・コッキング苑内に残されています。」『各地の朝鮮通信使人形』「出雲人形(奈良県桜井市)、唐子踊り人形(岡山県牛窓市)」『エンゲルベルト・ケンペル 日本誌オランダ語第二版 ファクシミリ版』藤沢に関連する箇所の日本語訳、ケンペルの描いた挿絵などが展示されていた。『挿絵 日本と中国の想像上の動物園』「左上から「獅子(しし)、「麒麟(きりん)」、「騶虞(すうぐ)」、「獬豸(かいち)」「蛟(じゃ、たつじゃ)」、「螭(たつまき)」、鳳凰(ほうおう)」『フェリーチェ・ペアト 江の島(写真)』イタリア生まれのイギリスの写真家。東アジアの写真を撮影した初期の写真家の一人であり、また初期の従軍写真家の一人でもある。日常写真、ポートレイト、またアジアや地中海の風景や建物のパノラマ写真で有名である。ベアトはいくつもの国に旅行し、それらの国、人々、事件を撮影したが、遠く離れてそれらになじみの少ないヨーロッパや北アメリカの人々にとって記憶に残るものであった。インド大反乱やアロー戦争の記録も撮影しており、最初期の報道写真ともいえる作品を残している。彼は他の写真家に大きな影響を与えたが、特に日本においては、非常に多くの写真家・芸術家に深く、かつ長期にわたる影響を与えた。『明治初期に作成された着彩写真アルバムのページ』「写真左手に、片瀬洲鼻通りの茶屋、かどや(角屋)とかしはや(柏屋)が映っています。道をはさんで右手には、鳥居が見えます。」『川瀬巴水 潮来の夕』『川瀬巴水 浜町河岸』『川瀬巴水 馬込の月』『河原崎奨堂 ハゲイトウ』『井出岳水 ツタにシジュウカラ』『江の島弁財天道標』奥に『藤沢宿』コーナー。企画展示コーナーの水島爾保布の『「東海道五十三次」に描かれたケンペル像』が左手に。そして、吉田初三郎の「神奈川県観光図絵」など相模地域と日本の名所の鳥瞰図。相模湾と三浦半島。箱根とその後ろに富士山。横浜港周辺。浮世絵版画の制作工程の展示。絵解きコーナー。そして最後に再び『歌川広重(初代)相州江乃嶋辨才天開帳詣本宮岩屋の図』を楽しんで展示室を後にしたのであった。エレベーターホールにあった様々な展示会ポスター。訪ねて見たい多くの展示会のポスターが。こちらにも。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2019.11.05

コメント(1)

-

藤澤浮世絵館へ(その3)

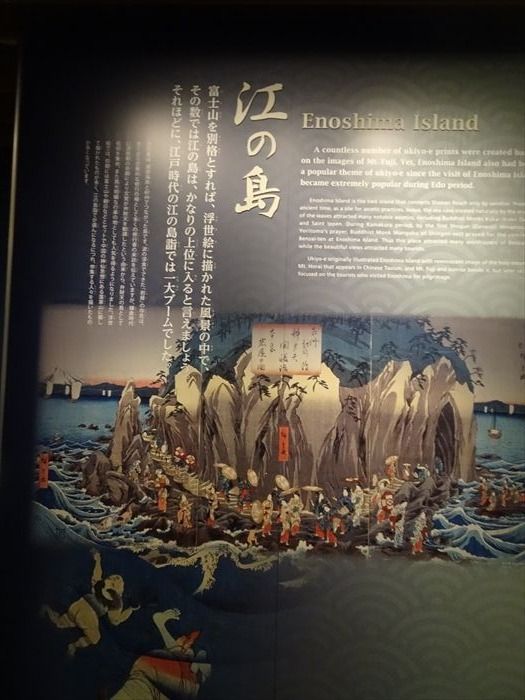

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク次に『江の島』コーナーへ。「富士山を別格とすれば、浮世絵に描かれた風景の中で、その数では江の島は、かなりの上位に入ると言えましょう。それほどに、江戸時代の江の島詣では一大ブームでした。」『歌川広重 初代 相州江乃嶋辨才天開帳詣本宮岩屋の図』江の島を岩屋側から描いた作品。画面左の岩場や参道に角木瓜(もっこう)の日傘の常磐津(ときわづ)節、中央の三本杵は江戸長唄(ながうた)の杵屋(きねや)、菱に三つ柏は清元(きよもと)節、桜草の宮本節も右の平な俎板岩(まないたいわ)の上で緋毛氈(ひもうせん)を広げ酒肴を楽しんでいます。その傍では釣りをする清元節の女性たちもいます。『柳亭種彦 歌川国貞(三代 豊国) 偽紫田舎源氏』紫式部の『源氏物語』のパロディー作品で、時代を平安時代から室町時代へ移し、将軍足利義政の妾腹の子・光氏を主人公としています。光氏が、将軍位を狙う山名宗全を抑えるため、光源氏的な紅色遍歴を装いながら、宗全一味をはかりごとで、滅ぼした後京都に戻り、将軍後見役となって栄華を極める、と言う内容です。この作品は柳亭種彦によって14年に渡って執筆された代表作ですが、種彦筆禍(当時の政治に対しての不満感を記し罰せられる意味)と死去により、第38篇(152冊)で終わっています。」語り手は、江戸日本橋・式部小路の女・お藤で、鉄砲洲の人丸神社に参詣し、石屋の二階に仮住まいして筆を取った、という設定。天保7年(1836)に刊行された木版オリジナル和本『偽紫田舎源氏』19編下。『江の島に訪れた江戸のキャラクター』『豊原国周 源氏之君江之島遊覧之図』『歌川国貞(三代豊国) 二代歌川広重 相州江之嶋』『二代 歌川広重 七里ヶ浜遊覧之図 江のしま眺望之景』『歌川貞秀 見立浮世源氏 相州江之島須磨』『月岡芳年 今様けんし江之嶋兒ヶ淵』田舎源氏の光君が江の島遊覧に訪れ、稚児ヶ淵で海女(あま)達の鮑漁りを見物している様を描いています。光の君は特徴のある海老茶筌髷(えびちゃせんまげ)に豪華な衣裳を身につけています。いわゆる源氏絵で版の色数も多く、空摺(からずり)の技法も駆使した入念な錦絵です。『歌川国貞(三代 豊国)第日本六十余州之内 相模 白菊丸』『二代 勝川春好(春扇) 浮絵 忠臣蔵 八段目』そして『藤沢宿』コーナーへ。「藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えても6番目の宿場です。江戸幕府の道中奉行所の記録では、藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と記しています。」『藤沢宿』コーナー企画展「江の島を訪れたエトランジェ 描かれた異邦人」が9月7日から始まっていた。パンフレット。展示は、東海道五十三次、藤沢宿、江の島、関連資料などのテーマ別に60点。江の島に飛来し修行したと伝わる役行者(えんのぎょうじゃ)をはじめ、江島神社の縁起にまつわる高僧の空海や日蓮、朝鮮通信使、江戸時代のオランダ使節に同行して見聞記「日本誌」を記した医師で博物学者のエンゲルベルト・ケンペル、観光庭園の原型となった植物園を開いた貿易商のサムエル・コッキングら歴史上の人物と江の島との関わりを絵や資料から読み解く展示スタイル。『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』。蒙古襲来絵詞は、筆者不明の全2巻の絵巻物。竹崎季長絵詞、蒙古襲来絵巻とも。鎌倉時代後期の作で、肥後国の御家人竹崎季長が元寇における自分の戦いを描かせたものとされている。旧御物で、現在は宮内庁の所蔵となっており、東京都千代田区皇居東御苑内の三の丸尚蔵館に保管されている。『猪飼嘯谷(いかいしょうこく)蒙古襲来絵詞(粉本)』四条派に学び、母校の京都市美術工芸学校、後に京都絵画専門学校(現・京都市立芸大)で教える。歴史画、古代風俗画を得意とし、文展で活躍。『後巻 第二十六紙』『後巻 第二十七紙』『蒙古襲来』『後巻 第二十八紙』『後巻 第三十一紙』『後巻 第三十三、第三十四紙』『藤沢とのかかわり』『常立寺の伝元使塚』この供養塔(法華題目碑)の下にある五輪塔は、1275年、元(蒙古)の使者杜世忠(とせいちゅう)ら5名がフビライの国書を携え、無条件降伏を迫って来日したが、時の執権北条時宗は徹底抗戦を決意、龍の口の刑場で処刑、その5人の亡骸を葬った塚と伝えられるものである。『道歌百人一首麓枝折』『沙門因静 編 江島大草紙 上巻』『江之嶋全景』『役小角坐像』『歌川国芳 高祖御一代記略図 相州瀧之口御難』ズームで。忍性との祈雨対決以降、日蓮聖人はその行動や言動によって、幕府や諸宗派から命を狙われることになります。文永8年(1271)9月12日、松葉谷の草庵が襲われて日蓮聖人は捕らわれの身となり、佐渡流罪を名目に途中の龍口で頸を刎ねられることになりました。翌13日の午前1時ごろ、刑場に座らされて頸が刎ねられようとした瞬間、空からの光り物が大きく振りかざした太刀を直撃し、日蓮聖人は難を逃れるのでした。『日蓮大士真実伝 第四巻』 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.04

コメント(1)

-

藤澤浮世絵館へ(その2)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク藤沢宿コーナーは「イラストと漫画の時代へ」というテーマで、横山大観・下村観山・今村紫紅・小杉未醒による「東海道五十三次絵巻」、岡本一平をはじめとする新聞漫画記者で組織された「東京漫画会」による「東海道五十三次漫画絵巻」、水島爾保布の「東海道五十三次」が展示されていました。浮世絵で親しまれた東海道の風景が、イラストや漫画という新たな表現方法で描かれているところが見どころです。なお、水島爾保布の『「東海道五十三次」に描かれたケンペル像』が企画展示コーナーにも展示されています。『横山大観、下村観山、今村紫紅、小杉未醒 東海道五十三次絵巻』横山大観、下村観山、今村紫紅、小杉未醒 解説文。『品川(今村紫紅)、日本橋(小杉未醒)、藤澤(横山大観)』『箱根 芦ノ湖(今村紫紅)、吉原 富士(今村紫紅)』『大井川鉄橋(下村観山)、濱松(小杉未醒)』『池鯉鮒桶狭間(横山大観)、桑名(小杉未醒)』『亀山(今村紫紅)・庄野(下村観山)、京都三条大橋(今村紫紅)』『イラストと漫画の時代へ』「江戸時代後期には、歌川広重をはじめとする浮世絵師たちによって、数多くの東海道五十三次シリーズ作品が刊行されました。時代を経て、明治・大正期以降も多くの画家によって東海道の風景が描かれ続けました。それらは、江戸後期に確立された浮世絵による「東海道五十三次」シリーズの画風をベースにしながら、街並みの変化や時代の移り変わりがうかがえる作品となっています。浮世絵で親しまれた東海道の風景が、漫画という新たな表現でもって描かれていくさまを御覧ください。」『東京漫画会 東海道五十三次漫画絵巻』作品はガラスケース内部に並べられていた。正面から。『石部』『藤澤』在田稠。『平塚』中西立頃。『小田原』在田稠。『水島爾保布 東海道五十三次』水島爾保布の自著である『東海道五十三次』の挿絵。今展では全58図のうち30図が紹介されていた。そしててテレビモニターでは浮世絵による藤澤、江ノ島の紹介が。『藤沢・江の島 浮世絵名所巡り』 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.11.03

コメント(0)

-

藤澤浮世絵館へ(その1)