2019年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その15):三溪園(1/4)

中区妙香寺台にあった『妙香寺』を訪ねた後は、本牧通りに出て『上野町』バス停からバスに乗り、この日の最後の訪問場所の『三溪園』に向かう。10分ほどで八王子街道にある『三溪園入口』バス停に到着しバスを降りる。10分弱住宅街を歩き『三溪園』入口に到着。『三溪園』は実業家 原三溪によって、1906年(明治39)5月1日に公開された。175,000m2に及ぶ園内には京都や鎌倉などから移築された歴史的に価値の高い建造物が巧みに配置されているのだ。(現在、重要文化財10棟・横浜市指定有形文化財3棟)東京湾を望む横浜の東南部・本牧に広がる広大な土地は、三溪の手により1902年(明治35)頃から造成が始められ、1914年(大正3)に外苑、1922年(大正11)に内苑が完成するに至った。三溪が存命中は、新進芸術家の育成と支援の場ともなり、前田青邨の「神輿振」、横山大観の「柳蔭」、下村観山の「弱法師」など近代日本画を代表する多くの作品が園内で生まれた。その後、戦災により大きな被害をうけ、1953年(昭和28年)、原家から横浜市に譲渡・寄贈されるのを機に、財団法人三溪園保勝会が設立され、復旧工事を実施し現在に至っている。原三溪は青木久衛の長男として生まれる。生まれは、岐阜市柳津町佐波。小学校卒業後、儒学者の野村藤陰や草場船山に学ぶ。その後上京し、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治学・経済学を学び、跡見女学校の教師を務める。1892年、横浜の豪商・原善三郎の孫であり、跡見女学校での教え子であった原屋寿(はら やす)と結婚して原家に入り、家業を発展させた。神奈川県横浜市を本拠地とし、絹の貿易により富を築いた。また『富岡製糸場👈リンク』を中心とした製糸工場を各地に持ち、製糸家としても知られていた。『富岡製糸場』 【https://hakyubun.hatenablog.com/entry/20140505/p1】より入口の反対側に会った『かながわの景勝50選 三溪園』と刻まれた石碑。『三溪園』と書かれた入口正門。有名人の筆なのであろうか?500円の入場券を購入し園内に。『三溪園案内図』。ネットから。入口の先の『蓮池』では、多くの家族がザリガニ釣りを楽しんでいた。蓮にとって成長のじゃまになるザリガニを駆除するため、この期間だけ特別に釣りが出来るようであった。蓮の花もところどころに。『大池』越しに『旧燈明寺三重塔【重要文化財】』を見る。蓮の花を入れて。『三溪園 昔むかし 2 明治末頃の園内』。「桜花のころの桜道。道の両側には、桜の時期にあわせて設けられたものだろうか、雪洞(せつどう)が並んでいる。今では車の往来で遠慮がちに立っている桜の木も、当時はその名のとおりの主役であった。華やいだ中にも、どこか昔ののどかさを感じさせてくれる写真である。」『三溪園 昔むかし 3 大正初期頃の園内』。「現在と比較すると、もの足りないほどすっきりとした園内の景観である。主園路沿いに松の木が植えられたのは近年のことで、今では雑木となっている三重塔の山は往事黒松ばかりであった。」『鶴翔閣(かくしょうかく、旧原家住宅)』。1902年(明治35年)三溪が建て、三溪園造成の足がかりになった。 広さ290坪に及ぶこの住宅は、主に、楽室棟、茶の間棟、客間棟から構成されています。 上空から見た形があたかも鶴が飛翔している姿を思わせることから、“鶴翔閣”と名づけられました。 震災、戦災などをへて多くの改変がなされましたが、1998年(平成10年)から2000年(平成12年)にかけて修復工事を行い、建築当初の姿に復元されました。 鶴翔閣には日本を代表する政治家や文学者が集い、横山大観、下村観山といった日本美術院の画家が創作活動のために滞在した。 こうした由緒ある歴史を背景に、現在、“利用できる横浜市有形文化財”として活用されている。 大規模な日本間や広大な前庭を有し、茶会、句会などの日本的文化活動の場はもとより、国内外の賓客接遇、結婚披露宴、演奏会や展示会など、幅広い用途に利用されている。『鶴翔閣(旧原家住宅)』入口。この日は、団体が使用しているようで、閣中には入れなかった。巨大な大きさの『鶴翔閣(旧原家住宅)』をGoogle Earth から。現在も現役で文化的行事(茶会・句会等)の施設として活用されているのだ。950㎡(287坪).。『内苑』入口にあった『三溪園案内図』。『内苑』は、戦後に初めて一般公開されたエリアで、それまでは原家の私庭として一般には立ち入れなかった。よって当時三溪園のみやげ物として売り出された絵はがきにも内苑の写真はほとんど見られなかったと。左の三溪記念館には受付所のような建物が付設されていた。『三溪園 内苑 御門(ごもん)』は横浜市指定有形文化財。御門は、当時“桃山御殿門”あるいは“桃山御門”と呼ばれ、これは奥の臨春閣が豊臣秀吉築造の桃山建築・聚楽第(じゅらくだい)の遺構とされていたことによる呼称であった。戦後、臨春閣は江戸初期に建てられた紀州徳川家の別荘“巌出御殿(いわでごてん)”と判明したため、“桃山御門”は“御門”となった。「この門は、京都の西方寺に宝永5年(1708)頃造営され、大正初期に三溪園に移築されたものです。規模の大きい薬医門(本柱の後方に控柱を建て、前へ桁を持ち出し、棟は本柱寄りにある門)の遺構として貴重なものです。」『御門』を潜ると右手には『白雲邸(はくうんてい、横浜市指定有形文化財)』が。「この建物は原三溪が大正9年(1920)隠居所として建てた数寄屋風建築で明治以降における近代和風建築を代表するものです。建物の構造は単に居宅としてだけでなく、美術品の鑑賞や接客などの目的を兼ね備えた配置や間取りになっています。」正面の『臨春閣(りんしゅんかく、重要文化財)』は修復工事中。『臨春閣』。「この建物は、紀州侯初代の徳川頼宣によって慶安2年(1649)に、和歌山県那賀郡岩出町の紀ノ川沿いに建てられた夏の別荘巌出御殿といわれています。8代将軍吉宗は幼時この巌出御殿に育ち、享保元年(1716)に将軍になりました。また、この建物は数寄屋風書院造として、宮家別荘桂離宮と共に我国住宅史上において別荘建築の双璧といわれています。三溪園には大正6年(1917)に移築されました。」修復工事中の『臨春閣』を横から。正面が第二屋の『浪華の間』、右が第一屋の『台子の間』。こちらは『臨春閣』・第三屋の一階『天楽の間』と二階『村雨の間』。臨春閣は渡り廊下でつながれ、開放された縁側が池に張り出す形で伸びている第二屋であるが、残念ながらこの日は工事中。『旧天瑞寺寿塔覆堂(きゅうてんずいじじゅとうおおいどう、重要文化財)』。「寿塔とは長寿を祝って生存中に建てる墓のことです、豊臣秀吉は、その母大政所が大病にかかったとき、その平癒祈願のため京都大徳寺内に天瑞寺を建てました。功験あって平癒したのを喜び、母の長寿を祝って天正20年(1592)石造の寿塔を建てました。この建物はその寿塔の覆堂で、明治35年(1902)三溪園に移築されたものです。なお寿塔は現在大徳寺内、竜翔寺にあります。」現在、秀吉が建てたものと確認できる数少ないものです。 迦陵頻迦(かりょうびんが)や蓮の花などの彫りの深い装飾、そりあがった屋根は、荘厳さを感じさせます。見事な彫刻が全面に。『亭榭(ていしゃ)』は四阿(あずまや)が付いた橋で、写真の右側には臨春閣がある。『榭』とは、見晴し用の高い壇を指す台,台の上に亭(あずまや)を築いた建物を言うと。豊臣の家紋『五七の桐』紋が。『亭榭(ていしゃ)』を渡ると、再び右手に『臨春閣』・第三屋の一階『天楽の間』が。床の間には『違い棚』が。壁や唐紙には水墨画が描かれていた。『瓢箪文手水鉢』。豊臣秀吉が愛用したという手水鉢(ちょうずばち)で周囲に瓢箪の文様がある。 秀吉から藤堂高虎に与えられ、高虎の居城であった伊賀上野城にあった物の由。 三溪園では臨春閣の脇に設えていた。園内の彼方此方に由緒ある石の加工品が置いてあり、奈良東大寺の柱の礎石とか石棺、石灯籠など。 明治の廃仏毀釈令で奈良や京都の古刹も経営難で由緒あるものが流出したものを三溪が集めたものと思われる。更に奥にある『月華殿』への階段を上っていく。横には沢に架かる石橋が。『月華殿【重要文化財】』。近くには小さな沢の流れが。正面から『月華殿』を。徳川家康が京都伏見城に居た頃に城内に建てられたもので、関が原の戦いで勝利した東軍リーダーであり、将軍となる家康に伺候する大名・武将達の控の間として使われた物の由。 写真左側に12.5畳、右側に15畳の大部屋があり奥に小部屋が幾つかある。 1603年(慶長8)築と云う事であるから丁度家康が将軍宣下を受けた時にあたり、既に400年以上経た建物である。『月華殿』の奥にあったのが『金毛窟(きんもうくつ)』。1918年(大正7年)建築三溪が建てた一畳台目(いちじょうだいめ)の極小茶室。台目とは3/4の大きさの畳のこと。一畳台目は点前(亭主)畳が3/4畳で、客畳が一畳の茶席。その奥に『天授院(てんじゅいん)』。1651年(慶安4年)建築もとは、建長寺の近くにあった心平寺の地蔵堂で、1916年(大正5年)に移築された。 建築様式は禅宗様(ぜんしゅうよう)を主体としている。『天授院』前の石灯籠。帰りに再び『金毛窟(きんもうくつ)』を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.30

コメント(0)

-

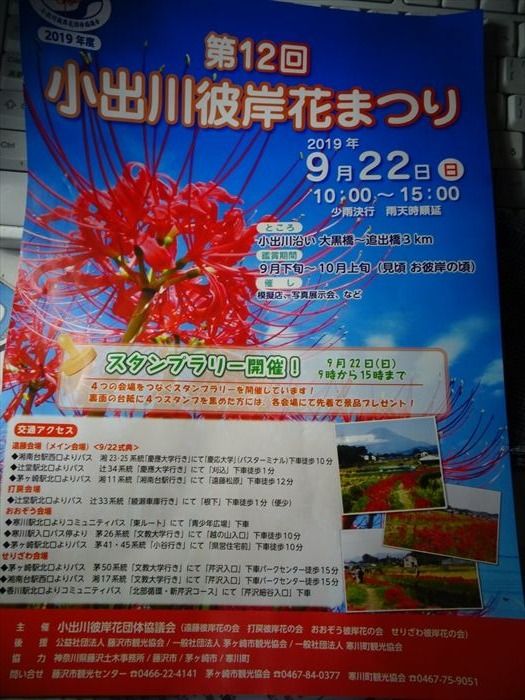

今年も、小出川彼岸花を愛でる

昨日早朝に、車で20分ほどの場所にある『小出川彼岸花』を訪ねに行ってきました。「第12回小出川彼岸花まつり」は、1週間前の9月22日(日)に行われたとのことです。今年は例年に比べ開花が1週間以上遅れているようで、昨日朝にはかなり満開状態を楽しむことが出来ました。『大黒橋』入口には箱に入った「第12回小出川彼岸花まつり」のパンフレットが。パンフレットの裏側には「まつり会場」案内図が。スタンプラリーも行われたようです。彼岸花を楽しめる場所は、遠藤の小出川沿いの大黒橋~追出橋の間約3km。おまつりの本会場:遠藤会場 他、打戻会場、おおぞう会場、せりざわ会場(茅ヶ崎里山公園内)が設置されたようであった。小出川(こいでがわ)・大黒橋の近くに車を停め、しばしの散策。こちらはこれから満開を迎える株群。小出川 ”彼岸花”の案内板。小出川は、神奈川県中央南部を流れる相模川水系の川で、これでも『一級河川』。藤沢市遠藤の笹窪谷戸に源を発し、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの脇を流れ、駒寄川(こまよせがわ)が流入し、茅ヶ崎市と寒川町の境界河川となる。新湘南バイパスとほぼ平行して茅ヶ崎市の西部を縦断し、千ノ川が流入した後、平塚市で相模川の河口付近に注ぐ河川。川沿いの道を散策。右手には道祖神碑が。時間は6:15、早朝散歩の人の姿も殆どなく彼岸花を独り占め。真っ赤な彼岸花が朝の陽光を浴びて輝く。白の彼岸花も所々に。日本では秋の花として親しまれる彼岸花(ひがんばな)。別名、リコリスや曼珠沙華(まんじゅしゃげ)とも呼ばれ、日本特有の「彼岸」の時期に咲く花として知られている。ネット情報に拠ると様々な名前が。彼岸花(ヒガンバナ)曼珠沙華(まんじゅしゃげ/かんじゅしゃか)死人花(しびとばな)地獄花(じごくばな)幽霊花(ゆうれいばな)剃刀花(かみそりばな)狐花(きつねばな)捨子花(すてごばな)毒花(どくばな)痺れ花(しびればな)天蓋花(てんがいばな)狐の松明(きつねのたいまつ)狐花(きつねばな)葉見ず花見ず(はみずはなみず)雷花(かみなりばな)レッドスパイダーリリーハリケーンリリーマジックリリーなどなど。彼岸花とはヒガンバナ科・ヒガンバナ属(リコリス属)に分類される球根植物。日本や中国に広く自生し、秋の彼岸の期間(秋分の日を入れた前後3日間)だけに花を咲かせることに由来して名付けられたと。9月頃になると赤や白、ピンクなど花を咲かせるのが特徴なのです。山口百恵の歌『曼殊沙華(マンジュシャカ)』👈リンク♫マンジューシャカ 恋する女は~ マンジューシャカ 罪つくり~♫この曲で初めて作詞の阿木曜子が「マンジュシャゲ」を「マンジュシャカ」と発音させたのであろうか。インドの古い言葉(梵語)では「マンジュシャカ」。音写して曼珠沙華。「天上の赤い花」という意味があり、おめでたいことが起こる兆しに、天から赤い花が降ってくるという伝説があるのだと。 白の萩の花も。彼岸花の色別の花言葉を調べてみました。「☆白色:思うはあなた一人/また会う日を楽しみに★赤色:情熱/独立/再開/あきらめ/悲しい思い出/思うはあなた一人/また会う日を楽しみに★黄色:追想/深い思いやりの心/悲しい思い出彼岸花は、その印象的な赤い花色から「情熱」「思うのはあなた一人」といった花言葉が生まれたといわれています。しかし、彼岸花の花は死や不吉なイメージの方が強いですよね。それは、「彼岸花を家に持ち帰ると火事になる」「彼岸花を摘むと死人がでる」「彼岸花を摘むと手が腐る」といったいくつかの恐ろしい迷信があるためです。これらは、花色や花姿が炎を連想させることと、彼岸花のもつ毒によるものとされています。決して怖い花言葉をもっているわけではないのですが、死や不吉な印象があることから贈り物として用いられることはほとんどありません。」と。小出川の赤い帯が輝く。彼岸花は「まず花が咲き、後から葉っぱが伸びる」という通常の草花とは逆の生態をもっている。その葉と花を一緒に見ることがない性質から「葉見ず花見ず」と呼ばれ、昔の人は恐れをなして、死人花(しびとばな)や地獄花(じごくばな)などと呼ぶこともあったのだと。そして車に戻り『新道橋』まで移動。この道はまつりの『せりざわ会場』があった県立茅ヶ崎里山公園に行く道。車を道路脇に停め急ぎ足で散策開始。こちらは小出川沿いに2本の帯が。陽光を更に浴びて。彼岸花には何百という品種が存在し、今も品種改良によって日々新しいものが生み出されていると。赤色のイメージが強い彼岸花ですが、他に白、赤、黄、オレンジ、ピンクなどが存在。ただ、日本では彼岸花の流通が少なく、園芸植物として人気が高くはないようだ。彼岸花の球根は毒(リコリン)があるのだと。地中に潜むモグラやネズミは、他の植物の根はかじっても、彼岸花のものはかじらないと。よって彼岸花は、よくこの小出川の如く田んぼの畔道に咲いているのは・彼岸花の根が土手や畔の土をギュッと固めてくれるため。・彼岸花は毒があるため、田んぼを荒らすネズミやモグラ・虫などの被害を防ぐためなのだと。・墓場にヒガンバナが多いのも、異臭や有毒性を利用して遺体を動物から守るためだとも。更に彼岸花は食用は厳禁だが、飢餓の時に球根の毒を水で流して利用したり、水戸黄門の命令で発行した家庭の医学書「救民妙薬」では、球根をすり下ろして患部に当てて湿布剤とした事もあったのだとも。飽食の今の時代には必要のないことですが、昔はひどい飢饉のときに毒抜きが良くできていないものを食べて命を落とした人がいたのであろう。赤い花だけに毒があるとの話もあったが、間違っているようだ。蕾に近づいて。花群をズームで。2本の赤い帯が緩やかにカーブして。僅かな小さな水滴をと。なかなか我がデジカメでは・・・。いろいろなモードでTRY。何とか・・・・。そして引き返す。紅白の共演。カップルの如き彼岸花。それぞれ6個の花それぞれに雄蕊と雌蕊がヒゲの如くに。これぞ『畦道』。川面を背景に。情熱の赤。更に近づけて。陽光に照らされて気温も上がって、僅かな霞が。実るほど頭を垂れる稲穂かな。いつまでもこうありたい。これぞ日本の秋の風景。彼岸花には、すーっと伸びた茎に鮮やかな花だけがついていて、葉っぱがまったく見あたらない。これぞ赤!!再び水滴に拘って。歩いて来た道(右側)。鯉が見送ってくれました。そしてキアゲハもポーズを取ってくれました。空には既に秋の雲が。茅ヶ崎方面。うろこ雲か。うろこの1つ1つがハッキリ見える時は天気下り坂のサインとなると教わった記憶が。うろこ雲は、いわし雲とも呼ばれ方もしますが、気象学的には巻積雲(けんせきうん)の一種に分類されるのだと。秋を代表する雲で、上空の高いところに発生。秋は他にも、すじ雲・ナミナミ雲などが現れやすい時期…空をたくさん見上げてみたいこの時期。あまり見られなくなったこの稲わら干しの風景。先日我が家に来てもらった畳屋さんのご主人からは、昔ながらの、稲藁(いねわら)を使用して作った藁床は、稲藁不足で難しくなっていると。芯材にスタイロフォーム(ポリスチレン樹脂を主原料とする発泡体の断熱材)を使用している畳が多くなっていると。更に稲藁材を全く使用せず、畳自体の大部分をスタイロフォームで構成しているものも多くあるのだと。そしてこの朝の見納めは、日本の原風景。早朝の彼岸花をほぼ独り占めして、帰宅したのであった。そして我が家の前の畑の角にも『シロバナマンジュシャゲ』が満開。『シロバナマンジュシャゲ』はヒガンバナとショウキズイセンが交配してできた雑種だろうと。花の姿は彼岸花に似ていますが、比べると『シロバナマンジュシャゲ』のほうが、花びらの反り返りや縁のフリルがゆるいのではと。昔の人の知恵で植えられた彼岸花ですが、これまでその風景が守られているということは、金色の稲穂を背景に咲く真っ赤な彼岸花の風景を愛おしむ心が、日本人の心として連綿と受け継がれて来ている事を再認識した朝なのであった。『小出川 水のかがやき 曼珠沙華』『群れ咲くも 一輪もよき 曼珠沙華』『曼珠沙華 真紅な花には 毒があり』 ・・・・・詠み人知らず

2019.09.29

コメント(0)

-

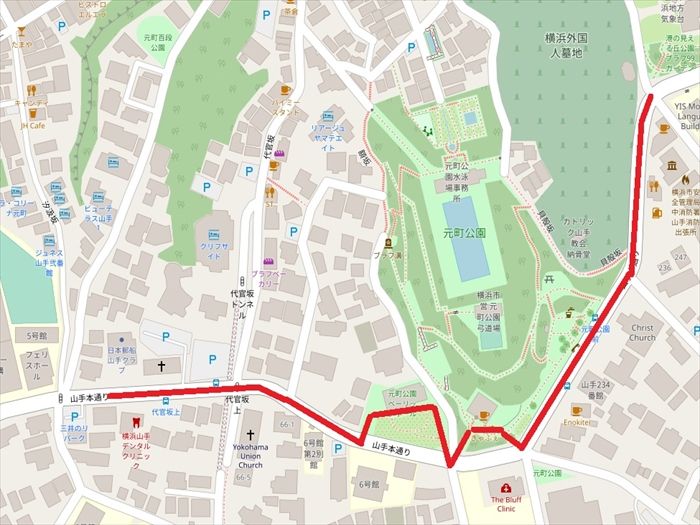

『港・ヨコハマ』を巡る(その14):フェリス女学院大学~妙香寺

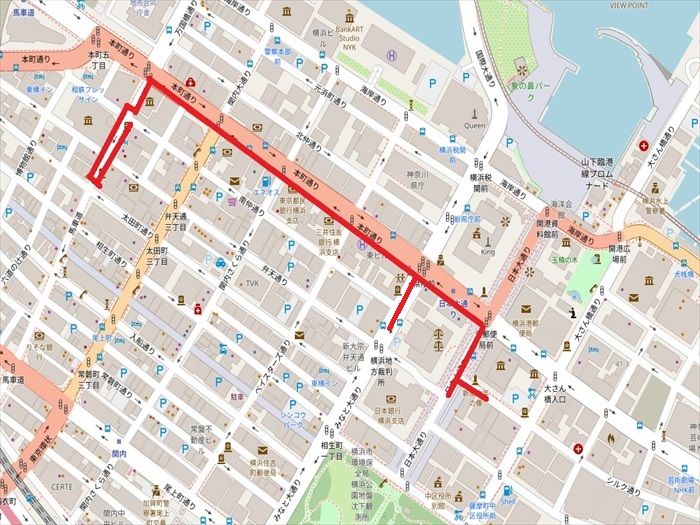

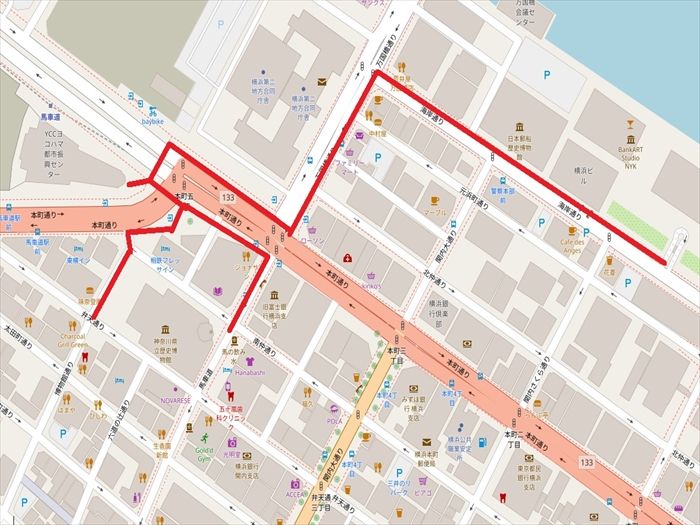

ーーが(その14)の散策ルート。更に横浜市中区山手町の散策を続ける。『フェリス女学院大学山手キャンパス』。1870年(明治3年)、アメリカ改革派教会の宣教師メアリー・E・キダーが、ヘボン施療所で、女子を対象に英語の授業を開始した。これが女子校として最も古い歴史を持つフェリス女学院の発祥とされる(のちに男子部は明治学院となる)。1875年(明治8年)、アメリカ改革派教会外国伝道局総主事であったフェリス父子の支援によって、横浜・山手178番に校舎・寄宿舎が落成、「フェリス・セミナリー」と名づけられ、フェリス女学院中学校・高等学校の基となった。その後1947年(昭和22年)に(旧制)専門学校を設置し、これを1950年(昭和25年)にフェリス女学院短期大学に改組、1965年(昭和40年)に4年制の女子大学が誕生した。更に『汐汲坂』を下ると左手にあったのが『山手カトリック教会』。キリスト教カトリックの教会および聖堂。英語名はSacred HeartCathedral(聖心大聖堂)。カトリック横浜司教区の司教座聖堂(カテドラル、大聖堂)である。文久元年12月13日(1862年1月12日)、パリ外国宣教会が居留地80番に建てた横浜天主堂が、開港後の日本で初めてのキリスト教会堂です。マリア像を載せたポーチをイオニア式オーダーが支え、ペディメント等の古典様式の味付けがなされたものでした。見る限りは石造建築か煉瓦との混合造と思われます。同教会は明治39年、2つの塔を持つ煉瓦造の聖堂を山手44番に建設します。そこへ活動の拠点を移したものが、カトリック山手教会のはじまりです。『告知板』ところが、その煉瓦造教会の寿命は短く、大正12年の関東大震災によって完全に崩壊してしまい、現在の建物は昭和8年に再建されたものです。尖塔アーチの窓に背の高い鐘塔を持った、典型的なゴシック様式の教会建築ですが、内部には細かな装飾が施された列柱などを備え、この山手カトリック教会は、日本一美しい聖堂とも呼ばれています。『山手カトリック教会』を横から見る。そして『山手公園北側入口交差点』を左折し、緩やかな坂を下っていくと正面にあったのが『日本庭球発祥之地』の石碑。「山手公園は1870年(明治3年)横浜の居留地外国人のレクリエーションの場としてつくられた。1878年レディースローンテニスアンドクロッケークラブ、現在の横浜インターナショナルテニスクラブがこの地に5面のテニスコートを建設した。この地は日本のテニス発祥の地とされている。」 眼下にテニスコートが。テニスの発祥の地を記念して建てられたのが『横浜・山手 テニス発祥記念館』。テニスウェアやラケットの変遷など、テニスの歴史を展示公開していた。『横浜・山手 テニス発祥記念館』内部。これが当時の女性のテニス時の服装のようだ。テニスのラケットの変遷も。近寄って。昔のテニスラケット、テニスボールが展示されており、移り変わりを知ることが出来たのであった。こちらは、人工芝のテニスコート。土&人工芝のテニスコートが各6面づつ?あるようであった。『旧山手68番館(公園管理センター)』に向かって進む。『山手公園120周年記念碑』。『日本最初の様式公園』「横浜居住の外国人の間には山手方面に専用の遊園地を望む声があり、慶応二年(1866)に外国公使団との間で結ばれた「横浜居留地改造及び競馬場墓地等約書」(慶応約書)によって、その要求が幕府に認められました。しかし、この中の公園計画は具体化しないで終わりました。明治二年(1869)に居留民代表から改めて要求が出されたのに対して、日本政府は山手妙光寺付近の土地約六千坪を、慶応約書で約束した土地の代替地として貸与しました。公園の造成は居留民が行い、明治三年五月六日(1870年6月4日)に開園したのが山手公園です。明治十一年(1878)からは、居留外国人女性で組織された横浜レディズ・ローン・テニス・アンド・クロッケー・クラブ(横浜婦女弄鞠(ろうきゅう)社)が管理することなり、クラブハウスとコートがここに設けられました。」『旧山手68番館(公園管理センター)』。1934(昭和9)年に建てられた外国人向け貸家を1986(昭和61)年に公園内に移築したもので、現在は公園管理センターとして利用されている。『旧山手68番館(公園管理センター)』の前の道を奥に進み東屋で一休みし水分補給。そして東屋の更に奥の『山手公園』の南側出口の階段を降り、住宅街を進む。そして『本牧通り』の一本北側の道を東に進むと左手にあったのが『妙香寺』。入口には『君が代由緒地』と赤く刻まれた巨石碑が。『浄行菩薩像』の祠。『浄行菩薩像』。多くのタワシが。タワシで像をきれいに洗ってやると、ご利益があるのであろう。階段上には山門が。『日本吹奏楽発祥の地』。我が国の近代軍楽隊は、1869年(明治2年)、薩摩藩が軍楽隊を編成したことに始まる。薩摩藩は薩摩藩軍楽隊30名を横浜に派遣し、当時横浜に駐留していたイギリス公使館護衛隊歩兵大隊のジョン・ウィリアム・フェントンの指導を受けた。その場所がここ『妙香寺』。翌1870年(明治3年)には、フェントンによって「君が代」が作曲され、山手公園野外音楽堂ではフェントンの指揮で演奏会が開催された。『国家君ヶ代発祥之地』石碑。石碑には「名勝史跡四十五佳選当選記念」とあり、昭和10年ごろに横浜貿易新報社(神奈川新聞社の前身)が県内の名勝史跡45カ所を募集し選ばれた場所であることを示している。君が代は外交儀礼上の必要から、薩摩琵琶歌『蓬莱山』から選ばれた歌詞に、英国歩兵隊軍楽隊長だったイギリス人フェントンに作曲を依頼して作られ、明治3年わが国最初の陸軍観兵式に際して明治天皇の前で初めて演奏された。しかしこの『最初のバージョンの君が代』👈リンクは、メロディーが日本語になじまないため日本人には受け入れられず、10年後に現代版の『君が代』に変更されたと。初めて聴く『最初のバージョンの君が代』なのであった。『本堂』814年(弘仁5)真言宗の祖、弘法大師(空海)の創立、その後日蓮聖人の教化で日蓮宗に改宗、東海寺から妙香寺となりました。 1923年(大正12)9月1日関東大震災、1927年(昭和2)1月10日失火により全山焼失、 1945年(昭和20)5月19日第二次世界大戦横浜空襲により全山焼失、現在は全山復興。残念ながら御朱印は頂けなかった。途中、『妙香寺交差点』を右折し本牧通りに向かうと、上野町のセブンイレブンの近く二差路入口に、『皇紀二千六百年記念』の石碑が。そして本牧通りの『上野町バス停』からバスに乗車し、この日の最後の訪問地である『三渓園』に向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.28

コメント(2)

-

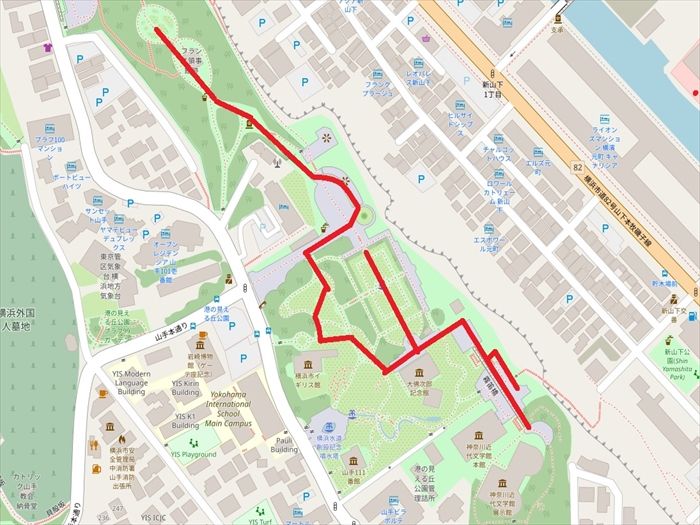

『港・ヨコハマ』を巡る(その13):山手十番館~日本郵船山手クラブ

ーーが(その13)の散策ルート。『山手十番館 / 仏レストラン&カフェ』。横浜 外人墓地を臨む山手の丘にある異国情緒あふれる小さな洋館。昭和42年(1967年)明治100年を記念して建てられた「山手十番館」。向かいには日本で初めてビールを醸造したウィリアム・コープランドが眠る外国人墓地があり。結婚式も出来るようであった。横の庭には緑豊かな西洋庭園に客席を設け、ガーデンBBQと共に歴史を感じながらビールを味わえるビアガーデンが。そしてその隣にあったのが『山手資料館』。山手資料館の前庭はバラ園として設えられていたが、バラはほぼ終わっていた。山手資料館は、明治42年に建造された、横浜市内に残る唯一の「和洋併設型住宅」木造西洋館。館内には、チャールズ・ワーグマンのポンチ絵や、ジェラールの西洋瓦等、文明 開化当時をしのばせる展示品など、居留地だった頃から関東大震災までの横浜や山手に関する資料を展示。横浜市の歴史的建造物に指定されている。牧場主として財を成した中澤兼吉の和洋併設住宅のうち、洋館部分だけを1977年(昭和52年)に移設したとのこと。この移設には人気レストラン「山手十番館」のオーナー、故・本多正道が携わっており、この山手資料館は山手十番館の敷地内にある。『山手資料館』建物は明治期に建てられたもので、明治期の木造西洋建築物としては横浜に遺された唯一のものとして知られる。内部には横浜開港期を偲ぶ様々な資料が展示されている。建物の脇には『クリーンベンチとガス燈』が。明治初年、米国よりグリーンベンチが横浜共立学園に送られ「伝道のイス」と呼んで親しまれました。ガス灯は明治5年、横浜・馬車道に初めて点灯されました。庭園内の2基のガス灯は当時のガス灯を復元したものです。ガス灯には灯が灯っていた。山手本通り側から見る。『横浜山手聖公会』。横浜山手聖公会は、文久3年(1863年)に横浜に居住する英米人のために設立された、開国3番目のキリスト教会。創建当時の教会堂は現在の中華街近くにあったが、明治34年(1901年)に現在地に赤レンガ造りの聖堂が建てられた。『横浜山手聖公会』と書かれたプレート。この聖堂は関東大震災で失われ、現在の建物は、昭和6年(1931年)にアメリカ人建築家のモーガン氏の設計で、大谷石造りの聖堂として再建されたものが母体となっていると。2005年1月に放火により大きな損傷を受けたが、同年11月に設計当時の形で美しく蘇った。横浜市認定歴史的建造物に指定。塔の各面に3つづつ並ぶ窓枠は大谷石を蝋燭形にしてある。『自働電話』。エリスマン邸から山手十番館に行く途中にある、灯台のようなレトロな電話ボックス。電話100年を記念して、1990年に設置された公衆電話。公衆電話が初めて設置された当時は、『自働電話』と呼ばれていたと。『山手234番館』。1923年9月1日に発生した関東大震災では横浜の多くの家屋が失われ、山手も瓦礫の山と化した。駐留していた外国人は神戸市や上海など他の都市に移り住む者が相次ぎ、震災前に7650人いた外国人は、震災の翌年には2156人まで減少した。横浜市では外国人に市外から戻ってきてもらうべく、復興事業として山手や根岸に市営住宅を建設した。山手234番館も、市営ではなく民間の事業であるものの、こうした外国人向けの集合住宅の一つである。竣工は1927年で、第二次世界大戦後の占領軍による接収を経て、1980年ごろまで外国人向けアパートメントとして使用された。1989年に、景観の保全を目的として横浜市が建物を取得。1997年より保全改修工事が行われ、1999年より一般公開されている。1999年には横浜市認定歴史的建造物に選定されている。『えの木てい 本店』。山手外国人墓地を過ぎたところにある「えの木てい」。昭和2年(1927)日本人建築家 朝香吉蔵氏が設計した英国式洋館で、アメリカ人検事が暮らしていた。昭和45年(1970)現オーナーのご両親が自宅用として購入。西洋館のリビングを、そのまま喫茶店として利用しています。木製の上げ下げ窓や暖炉をそのまま残したリビングは、当時の面影を残しています。看板商品はチェリーサンド、店舗自慢のテラス席からは目の前に広がるローズガーデンに咲き並ぶ様々な薔薇を眺めながら優雅なティータイムを楽しめると。『エリスマン邸』。スイス人貿易商フリッツ・エリスマンの邸宅として、1925年から1926年にかけて、山手127番地(現在地より南東に400mほどの位置)に建設された。設計はチェコ出身の建築家アントニン・レーモンド。エリスマンの没後は数度所有者が変更となり、第二次世界大戦の被害を免れたものの1982年にマンション建設のため解体された。歴史的価値を見出した横浜市は部材を買い取り、1990年に元町公園内に移築・復元した。2001年には横浜市認定歴史的建造物に選定されている。地上2階・地下1階建の木造建築で、施工は清水組。1階は応接間や台所、居間兼食堂、2階は主に寝室や浴室として使われていた。移築前は和館が併設されていたが、部材が残っておらず復元されなかった。屋根の勾配を緩くし、1階と2階の間に庇を設け、水平性を強調する意匠とした。外壁は、1階は垂直方向の堅羽目板張り、2階は水平方向の下見板張りとして変化を付けている。2階の2か所に壁面を後退させてバルコニーを設け、寄棟造の屋根を雁行させて単調な直方体とすることを避けた。窓など開口部は大きくとられ、青緑色の鎧戸が設えられている。全館にスチーム暖房が採用されていたが、施主のリクエストにより応接間に暖炉が設けられた。エリスマンの妻が日本人であったことから、浴室とトイレはそれぞれ独立した造りになっている。建物の横の塀には、『エリスマン邸』の案内板が。『横浜雙葉中学高等学校』校門。この建物は重厚感溢れるものだが、山手の雰囲気とはちょっと違う?エンタシスの柱が至るところに。『ベーリック・ホール』への入口門。『ベーリック・ホール』。イギリス人貿易商バートラム・ロバート・ベーリックの邸宅として、1930年に建設された。設計はアメリカ出身の建築家・H・モーガンで、山手111番館と並び彼の住宅建築の代表作の一つ。ベーリックの没後はカトリック・マリア会に寄贈され、同会の運営するセント・ジョセフ・インターナショナル・スクールの寄宿舎として使用された。「ベーリック・ホール」の名称は、マリア会の命名によるものである。2000年に同校が閉校となったのちは横浜市が敷地を取得し、建物も市に寄贈された。元町公園の一部として整備が行われ、2002年より一般公開されている。2001年には横浜市認定歴史的建造物に選定されている。地上2階・地下1階建で、地下は鉄筋コンクリート構造、地上部分は木造である。山手地区に現存する、戦前からある住宅としては最大規模。スパニッシュ様式で、クリーム色の壁やオレンジ色のスパニッシュ瓦、アーチ型の玄関ポーチ、クワットレフォイル(英語版)と呼ばれる窓の様式などに特徴が現れている。1階は応接間や食堂、居間とこれに続くパームルームなど、2階は主に寝室として使われていた。食堂と居間には暖炉、横浜港を見渡せるよう北側に作られたパームルームには獅子頭の壁泉が設えられている。2階は主人・婦人・子息と来客用の寝室、それぞれに附属する浴室が設けられている。3連アーチや煙突が印象的な外観と、和洋様々な手法を取り混ぜたインテリアは、建築学的にもたいへん大きな意味を持っているのだと。『横浜ユニオン教会』。1859年10月以来、ジェームス・カーティス・ヘボンが神奈川の成仏寺で合同礼拝を行っていた。横浜で1866年以来合同礼拝が行われ、1871年9月から1872年8月の間に教会として組織された。最初、山手町のアメリカン・ミッション・ホームで行い、次にゲイティ座で行われた。1875年から日曜日の午後に日本の教会を借りて行った。1888年に最初の専任牧師の聖公会の祭司ジョージ・ミーチャムが就任する。1889年から、1907年までユージーン・ブースが奉仕をする。1910年山手町で礼拝堂を建設するが、1923年に関東大震災で倒壊する。現在と同じ場所の、山手町66に再建する。太平洋戦争中は米軍の空襲により完全に破壊される。戦後、進駐軍のチャペル・センターにより礼拝出席者が減少した。1960年代にフェリス女学院礼拝堂で行われた合同礼拝により横浜ユニオン・チャーチは再建された。以前は大きな駐車場で会った場所は更地に。なにが建つのであろうか?『代官坂上』「YAMATE LINER」こと神奈中11系統は、横浜市営バスから引き継いだ路線である。茶色とクリーム色のカラーリングを纏い「YAMATE LINER」のロゴが付いたいつもの神奈中バスとは異なる専用塗装車。『末日聖徒イエス・キリスト教会 山手ワード』大正10年(1921年)に建設され、横浜市指定文化財でもある旧露亜銀行横浜支店の建物(イギリスの建築家バーナード・M・ワードの設計)をリニューアルし、平成23年(2011年)9月に、生演奏の音楽やオルゴールセレモニーなどの音楽の演出ができる結婚式場「la banque du LoA(ラ・バンク・ド・ロア)」としてオープンしている。1830年アメリカ合衆国にてジョセフ・ スミス・ジュニアによって立ち上げられたキリスト教系の新宗教であり、通称モルモン教といわれる。山下町・音の教会と詠っている。末日聖徒イエス・キリスト教会の塔。記念レリーフの銘文。『日本郵船山手クラブ』。日本郵船株式会社は、1885年9月29日に創立された船会社である。三菱財閥の中核企業であり、三菱重工とともに三菱グループの源流企業である。1893年12月15日に株式会社となった。日本の3大海運会社の一つであり、戦後の株式特定銘柄12社の一つでもある名門企業。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.27

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その12):山手111番館~外国人墓地

ーーが(その12)の散策ルート。『大佛次郎記念館』の下の人工のせせらぎ沿いの散策道を歩く。丘の上には、ガゼボ(gazebo)と呼ばれる西洋風四阿(東屋・あずまや)。このカスケードと呼ばれる階段状の水流の左右にある階段道をのぼると、観光バス「赤い靴号」のUターン場所でもある噴水広場に出る。『山手111番館』。山手111番館は、横浜市イギリス館の南側にあるスパニッシュスタイルの洋館。 ワシン坂通りに面した広い芝生を前庭とし、港の見える丘公園のローズガーデンを見下ろす建物は、大正15(1926)年にアメリカ人ラフィン氏の住宅として建設された。 設計者は、ベーリック・ホールと同じく、J.H.モーガン。玄関前の3連アーチが同じ意匠ですが、山手111番館は天井がなくパーゴラになっているため、異なる印象を与えます。 大正9(1920)年に来日したモーガンは、横浜を中心に数多くの作品を残していますが、山手111番館は彼の代表作の一つ。 赤い瓦屋根に白壁の建物は、地階がコンクリート、地上が木造2階建ての寄棟造り。 創建当時は、地階部分にガレージや使用人部屋、1階に吹き抜けのホール、厨房、食堂と居室、2階は海を見晴らす寝室と回廊、スリーピングポーチを配していると。 そして『噴水広場』に到着。この噴水は、日本初の近代水道が横浜に完成したことを記念して明治20年に横浜停車場前広場に設置された噴水塔を再現したものだそうです。(横浜水道記念館には同じ意匠の「横浜水道創設記念噴水塔」があります)。4メートルの高さがあり、まさに塔のような、凝った造りの噴水。噴水の広場のベンチに座り、しばし水分補給と休憩。そして『谷戸坂』に向かって進む。右手に先程訪ねた『横浜市イギリス館』の正門が。『港の見える丘公園前交差点』前を通過。この先が『港の見える丘公園 展望台』。ここが正式な『港の見える丘公園』の入口なのであろう。『山手ローズテラス』の正門。真っ直ぐ坂を登ると『東洋信号通信社』。こちらが『港の見える丘公園 フランス山地区』の正門。この時期は6時~19時の間は開いているようだ。『やとざか』を元町に向かって下る。『クリーニング業発祥の地』碑。横浜開港後、本格的な西洋式洗濯の需要が高まり、多くの業者が開業し、現在のクリーニング業に発展しました。安政6(1859)年、青木屋忠七が「外国人衣類仕洗張」の許可を得て外国人相手に衣類を洗濯したのがクリーニング業の始まりといわれています。同じくクリーニング業の祖の一人、脇澤金次郎が店を営んでいたとされるフランス山谷戸坂付近は水のよく出る場所で、「クリーニング業発祥の地」の記念碑が立っています。石鹸は明治6(1873)年に堤磯右衛門がフランス人から製法を教わり製造を開始しました。『山手迎賓館 横浜』。古き佳き横浜・山手に佇む結婚式場。『あかいくつ号』。横浜中心部の観光地を巡る路線を走るバスとして、2005年3月28日より運行を開始した。一般市民からの公募で「あかいくつ」の愛称が決定し、当初からその愛称で運行・案内されているが、書類上では271系統となっている。愛称は童謡『赤い靴』に由来する。左手が『横浜元町商店街』。元町川岸通りの角にあったのが歴史ある桜の木・『シドモア桜』。。紀行作家で「日本・人力車旅情(Jinrikisha Days in Japan)」の著者であるアメリカ人女性、エリザ・R・シドモア(1856~1928年)さんの写真が掲載されていた。シドモアさんは1885年(明治17年)頃、ジャーナリストとして日本各地を人力車で訪ねて、日本の文化や風俗を欧米に紹介した方です。この文章が「日本・人力車旅情」というタイトルで出版されました。日本語訳は横浜の有隣堂から出版されています。アメリカに帰国後シドモアさんは、日本の桜並木の素晴らしさ母国でも再現したいと、ワシントン市のポトマック河畔に桜並木を作りたいと提案しました。シドモアさんや世界的化学者で実業家でもある高峰譲吉氏の尽力があって、1912年(明治45年)、東京市から寄贈された6000本の桜の苗木を積んだ「阿波丸」は、2月14日横浜港から出航した。3月27日にワシントン市で開催された植樹式にはシドモアさんも参加されたと。ポトマック河畔の桜並木は、世界的な桜の名所になっています。毎年3月末から4月初めのシーズンには、「桜まつり」が開催され、多くの観光客が訪れています。『横浜元町商店街』を散策したが、土曜日の12時近くであったが以前に比べて人出が少ないと感じたのであった。『横浜元町商店街』店舗配置案内図革製品専門店『ヒロキ』の店頭には、真っ赤なクラシックカーが。近寄って。赤いクラシックカーが店頭からはみ出していたが目的は『客寄せ』?老舗のジュエリーショップ『CHARMY』。創業52年目を迎えた、横浜元町の株式会社CHARMYはこの度、腕時計専門店『COMMON TIME 横浜元町 by CHARMY』を移転リニューアルオープンしたのだと。ビルの角に設置された『カリヨン時計』👈リンクが12時・正午の鐘を奏でていた。カリヨン(carilon)には「組み鐘、鐘演奏」の意味があり、多数の鐘を音律に従って配列し、鍵盤の機械仕掛けにより打ち鳴らす楽器。CHARMYのカリヨンの鐘は、オランダのロイヤル・アイズバウツ社で鋳造され、時計と制御装置は」ベルギーのクロコマティック社で製造された。伝統技術と最新技術をもった両社が協力して作り上げるカリヨンは現在、世界のトップ・ブランドとして評価されているのだと。そして12時をすぎると元町通り周辺は『歩行者天国』に。元町仲町通りにあったのが『ファニーの像』。元町・霧笛楼の入口付近にちょこんとある銅像。土台には「’88」、「新槐樹社委員・竹林昭吉作」の記述があり、それほど古いものではなさそう。元町公園に向かって坂を登っていくと左手にあったのが『ジェラール水屋敷地下貯水槽』。横浜市街地の井戸水は塩分を含んでいて、飲用には適していませんでした。他方、市街地近くの丘陵地帯の麓には良質の湧水が多く、上水道が整備されるまでは、そうした湧水を汲んで市中を売り歩く「水屋」の姿も見られました。この点に着目したアルフレッド・ジェラールは、山手の麓に水源を確保し、パイプを敷設して、山下居留地や寄港船舶に供給しました。これを見た横浜の人々は、ジェラールの給水業のための施設のことを「水屋敷」と呼ぶようになりました。横浜の水は船の中で保存しても腐りにくいと評判だったそうです。この施設は明治10年代(1878〜1887年)に築造。設計者、施工者は不明。平成11年(1999年)、ポケットパーク的に現在の姿に整備され、平成13年(2001年)、国登録有形文化財となりました。更に坂を上っていくと右手には『元町公園水泳場事務所』が。1868年ごろ、フランス人実業家のアルフレッド・ジェラールは、居留地77番と呼ばれたこの地を取得。湧水を活用した、船舶向けの給水事業や、「ジェラール瓦」と呼ばれた西洋瓦の工場を開設した。ジェラールが1878年に帰国したのちも後継者により操業が続けられたが、1907年に工場は売りに出された。1920年に大正活映の映画撮影所、1922年に日本人による「ジェラール給水会社」が設立された。1923年の関東大震災では設備が損壊したが、水源は被災者たちを潤した。1927年、横浜市はこの土地の永代借地権を買い取り、1930年に元町公園としたと。プール管理棟は煉瓦工場をイメージして建てられ、その屋根の一部には「ジェラール瓦」が用いられていると。 複数の市民らから寄贈を受けた「ジェラール瓦」を1999年度に葺き直したと。『ジェラールの瓦とレンガ』説明板。この外国人居留地に住んだ人達は、初めは日本で造られた瓦で葺いた日本建築に棲んでいたが、だんだんと西洋風の建物を作り棲む様になって来た。 当然ながら建築資材は輸入に頼る事になり、品不足と言う事態が起き、そこに眼を付けたジェラールは此処に瓦とレンガの工場を建て、製造に携わった。現存するこの管理棟の屋根に使われている瓦には1850年代の年号とサインが入っていると。ジェラール水屋敷、西洋瓦・レンガ製造工場跡は、1930(昭和5)年横浜市青年連合団の提案により、湧水を利用したプールが建設され、周囲一帯は公園として整備された。『ジェラールの瓦工場と水屋敷跡の石碑』。『元町公園プール』横浜唯一の公式プールとして昭和5年につくられた元町公園のプール。水屋敷の名のとおり湧き水なので真夏でも非常に冷たいのだと。プール脇の坂を更に登っていくと左側には『カトリック山手教会 納骨堂』が。納骨が行われているのであろうか?多くの参列者の姿が。横浜外国人墓地の最南端の外にある、カトリックの聖職者たちが眠る墓地。『貝殻坂』。元町公園と外国人墓地の間を通り山手本通りへ至る『貝殻坂』。坂上を見上げると横浜山手聖公会の建物が顔をのぞかせ、頂上手前でL字に大きく曲がり階段となる景観が特徴的。坂の名の由来は、外国人墓地の崖土の中に貝殻片が混ざっていたから、周辺に貝塚があったから、などといわれる。『外国人墓地』説明板。安政6年6月2日(1859年7月1日)の開港後、横浜に居留した外国人の墓地として、横浜の発展に尽くした外国人たちが眠る墓地が横浜外国人墓地。もとはペリー提督の艦隊の中の一隻である「ミシシッピー号」の墜死した水兵を葬ったのが始まりで、ペリーの要求した「海の見える地」という条件に合致する山手の高台が選ばれて墓地が築かれました。横浜開港後は、遺留外国人の葬地となり、生麦・井土ヶ谷事件の被害者や、ワーグマン、モレル、ヘールツなど日本文化に貢献した人物が眠っている。埋葬者の名簿。外国人墓地からランドマークタワーが見えた。多くの十字架が。そして再び『山手本通り』に戻る。『ヨコハマ山手観光案内』ボード。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.26

コメント(0)

-

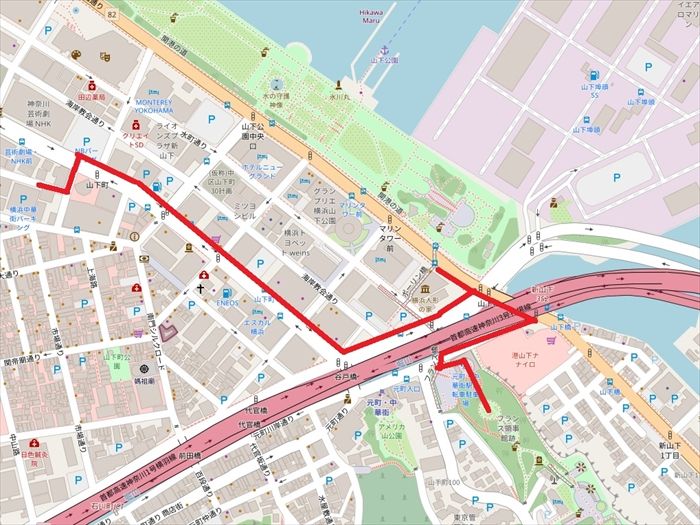

『港・ヨコハマ』を巡る(その11):港の見える丘公園・フランス領事官邸~神奈川近代文学館

ーーが(その11)の散策ルート。関東大震災により倒壊した『フランス領事官邸』は昭和5年に再建された。フランス山は、かつて日本へ居留したフランス海兵隊の駐屯地であった。1863年06月から1875年03月の期間、フランス海兵隊はこの山に兵舎を建てて駐留する。その後、海兵隊当局がこの地区の借地権をフランス駐日外交代表部に譲渡し、1894年にフランス人建築家サルダの設計により領事館と領事官邸が建設された。この時に作られた領事館は、関東大震災で倒壊し、1930年にスイス人建築家ヒンデルの設計で再建されている。しかし、この建築物も1947年に火事で焼失してしまう。現在残されている廃墟は、この1947年の火事の際に焼け残った1階部分である。サルダが設計した当時の領事館は、建坪約24m×18mの規模でレンガ造りの2階建て建造物だったそうだ。緑豊かなフランス山。フランス領事官邸の遺構を過ぎるとすぐに愛の母子像が。1977年(昭和52年)9月27日、横浜市緑区荏田町(現青葉区荏田北)に米軍機が墜落し、母と幼い子2人が亡くなった。子供2人は即死だったが、お母さんだけはしばらく意識があったと。生前に海が見たいと話していたことから、設置された像。乗員二人は緊急脱出してパラシュートで200m程の小山に脱出したと。像の後ろから。『寄贈者 土志田 勇 昭和60年1月17日 山本正道作』『白き巨船きたれり 音も遠からず』。大野林火作。大野林火は1904年生まれ。神奈川県出身の俳人という。近現代的で叙情あふれる作風。俳句雑誌『浜』を創刊、次々と作品を発表した。昭和28年、俳人協会の会長に就任。昭和48年に神奈川文化賞文学部門を受賞。昭和57年、79歳で亡くなったという。フランス山に上水道が敷設されていなかったため使われていた井戸が残されている。深さは30mで水を汲み上げるのに風車を利用していた。整備前の井戸の写真がプレートとして張ってあった。このレンガ造り井戸は、明治29年(1896年)のフランス領事公邸竣工時に、上水道が山手まで敷設されていなかったために設置されたものです。水はすでに涸れていますが、井戸の深さは約30mで、使われているレンガは、円形に積むために扇型をしています。また公園整備の工事に際し、井戸の周囲から井戸水汲み揚げ用風車の基礎4基も出土しました。右側に現状保存したのは、そのうちの一つです。今回、かつてのフランス山をしのぶ貴重な遺構として保存整備を行いました。井戸を覗き込む。『港の見える丘公園 展望台』への木製デッキの遊歩道を進む。目の前が開けてきて、『港の見える丘公園の展望台』に到着。港の見える丘公園は、谷戸坂に沿うように元町から山手へと広がる細長い公園。公園は山のすそ側(北西側)の「フランス山」、展望台のある中心部そして、高台(南東側)の「ローズガーデン」があり、横浜市イギリス館、山手111番館、大佛次郎記念館、県立神奈川近代文学館などを併設している。横浜港やベイブリッジ、横浜の街並みを一望できる展望台は見どころ。『ベイブリッジ』をズームで。『横浜マリンタワー』。『山手ローズテラス』。港の見える丘公園に隣接する、ポートヒル横浜の1階レストラン 『山手ローズテラス』。店内からは、昼も夜もベイブリッジを一望できる、とっておきのビュースポット。『港の見える丘公園の展望台』の細い遊歩道を進むと『コクリコ坂からの舞台』の案内板が。2011年の夏に公開されたスタジオジブリ、宮崎吾朗監督の映画「コクリコ坂から」。「コクリコ荘」の存在する場所のモデルとされており、展望台の脇にはコクリコ坂の記念碑が。宮崎吾朗監督直筆のイラストとサインの入った記念パネルが設置され、2012年3月22日に設置式が行われたのだと。映画内で主人公が毎朝掲げていた「安全な航海を祈る」という意味の国際信号旗(U・W旗)を掲揚するポール。再び『山手ローズテラス』。『港の見える丘公園の展望台』の全景。『イングリッシュ・ローズの庭』。『イングリッシュ・ローズの庭』のバラはすでに終わっていた。その先にあった建物が『横浜市イギリス館』。『イングリッシュ・ローズの庭』案内板。『横浜市イギリス館』に向かって進む。ウィキペディアによると1937年に、イギリス軍駐屯地の跡にあたる現在地に鉄筋コンクリート構造地上2階・地下1階建のイギリス総領事公邸として完成した。設計にあたったイギリス政府工務局上海事務所は東アジアにおけるイギリスの在外公館の営繕を所管しており、1931年に日本大通に開設されたイギリス総領事館(現 横浜開港記念館旧館)や東京の駐日英国大使館、山口県の旧下関英国領事館、北海道の函館市旧イギリス領事館なども設計している。この総領事公邸が完成した1937年に日中戦争が勃発し、1941年12月に日本がイギリスとアメリカに宣戦布告すると両国の大使館員は日本の監視下に置かれた。1942年3月にはマクビティ代理領事ら3人が収監され、主不在のまま終戦を迎えた。1969年に総領事が本国に引き揚げた際に公邸の土地と建物が競売にかけられ、横浜市が買収した。その後、港の見える丘公園の施設として「横浜市イギリス館」の名称でホールや会議室が整備された。1990年には、横浜市指定有形文化財に指定されている。2002年からは、2階の展示室と復元された寝室を一般公開している。『横浜市イギリス館』正面玄関か?入場無料とのことであったが、先を急ぐ。そして次に見えて来たのが『大佛次郎(おさらぎ じろう)記念館』。近づいて。アーチ型の屋根と赤レンガの外観が一際目立つ館。神奈川近代文学館、大佛次郎記念館への案内表示板。港の見える丘公園の展望台の南側に広がる沈床花壇の奥にアーチ型の屋根と赤レンガの外観が一際目立つ館。大佛次郎の没後、遺族より蔵書や愛用品などの寄贈を受けた横浜市がそれらを収める施設として、大佛次郎の作品「霧笛」や「帰郷」の舞台となった、横浜市の山手に記念館を建設、1978年(昭和53年)5月1日に開館した。記念館はアーチ型の屋根と赤レンガが特徴的な2階建ての建物で、館内には大佛次郎が収集した文献や雑誌、執筆のための素材や愛用品など、大佛次郎に関する様々な資料が展示されている。『大佛次郎記念館』案内板。愛猫家としても知られる大佛次郎が生涯愛した猫の置物が、帽子を被って。生涯で500匹位上飼ったと言われる程の愛猫家であったと。大佛次郎記念館の隣に日本初のワルツ(明治29年吉田信太作曲)唱歌 『港』👈リンク の作曲碑があった。楽譜も付いていたので見てみると、小学生の子どもの頃歌ったことのある歌か?1 空も港も夜ははれて 月に数(かず)ます船のかげ 端艇(はしけ)の通いにぎやかに 寄せくる波も黄金なり2 林なしたるほばしらに 花と見まごう船旗章(ふなじるし) 積荷の歌のにぎわいて 港はいつも春なれや 大佛次郎記念館に続く沈床花壇広場から。大佛次郎記念館のすぐ横手に氏の横浜を題材にした代表作『霧笛』の名が付いた『霧笛橋』を渡った先は『神奈川近代文学館』。『霧笛橋』を渡る。『神奈川近代文学館』。『神奈川近代文学館』案内図。『わたしのワンピース』50周年 西巻茅子展―子どものように、子どもとともにが開催中であった。2016年度末で図書約48万冊、雑誌約51万冊、肉筆資料(特別資料)約21万点以上、所蔵総数は約120万点に達している。収蔵内容としては個人作家、収集家の業績を顕彰するコレクションとしての尾崎一雄文庫、中島敦文庫、大岡昇平文庫、井上靖文庫など40をこえる個人文庫を有するほか、神奈川ゆかりの多数の作家の肉筆資料、書籍類、文芸雑誌を中心とする膨大な雑誌が所蔵されているとのこと。『神奈川近代文学館』を後にし『霧笛橋』を下から見上げる。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.25

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その10):シルク通り・旧居留地91番地塀~港の見える丘公園・フランス山

『港・ヨコハマ』を巡る を再開いたします。ーーが(その10)の散策ルート。更に『シルク通り』を中華街方面に向かって歩く。右手にあったのが『旧居留地91番地塀』。中区山下町91番地に半端に残された塀が。「イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の所在地」と書かれており、通りの名前はシルク通り。デローロ商会は、山下町の旧外国人居留地で最も古く、長く存在していた外国商社。その塀は当時の建築の面影を残す唯一の遺構。構 造 レンガ造り 腰壁部石造 及び規模 高さ 一七〇cm、厚さ石部分 三〇cm、煉瓦部分 一八・五cm 総延長 三五六cm 所 在 地 中区山下町九一番地 指 定 平成十三年十一月一日山下町九十一番地は、横浜居留地九十一番地をそのまま踏襲しており、当初の居留地の南端部に位置します。明治三年(一八七〇)から明治五年(一八七二)までと、明治十二年(一八七九)から昭和四十年(一九六五)までの通算九〇年弱の間、イタリア系蚕種・生糸輸出商社デローロ商会の所在地でした。創業者のデローロ(G.O.Dell'Oro)はミラノの出身で、明治元年(一八六八)来日しており、主として蚕種を扱いました。最も古くから存在し、最も永く在続した横浜の外国商社の一つです。この塀は、煉瓦と石で出来ており、石造の腰壁部分の上に煉瓦壁が載る旧居留地の構造物の特色を色濃くとどめており、また旧居留地の建物の外構の姿を示す唯一の遺構です。また、敷地内からは、小菅集治監製と思われる刻印を持つ明治初期の煉瓦が多数発見され、明治以来の歴史を持つことを語っており、かつての居留地の町並みを想起させる貴重な存在です。そして再び『みなとみらい21線』に戻ると左手には2011年開館の『KAAT神奈川芸術劇場』。KAAT 神奈川芸術劇場は、「モノをつくる」「ヒトをつくる」「まちをつくる」の「3つのつくる」をテーマとする創造型の舞台芸術専用劇場。KAATは「KANAGAWA ART THEATER」の略。右手に『中華街』の入口門が。横浜中華街には現在、10基の牌楼(門)👈リンクが建っています。大通りにある善隣門は、テレビや雑誌などでよく見かけると思いますが、その他に9基もあり、中でも東南西北の4基には深い意味があるのだと。『朝陽門(青龍門)』こちら側には、朝陽門の文字はなく、ただ『中華街』と書いてあるだけ。そして裏には『朝陽門』の文字が。朝陽門は、中華街の東門にあたり、みなとみらい線の『元町・中華街駅』のすぐ近くに。日の出を迎える門。朝日が街全体を覆い繁栄をもたらす。守護神は青龍神。色は青。 2003年2月1日に立派な牌楼が落成し、高さ13.5メートル、幅12メートルで中華街で最大の門となりました。みなとみらい線が開通(2004年2月)し、元町・中華街駅からは、この牌楼を通って中華街へ入ることになるのです。『日本洋裁業 発祥 顕彰碑』。1995年(平成7年)、みなとみらい線「元町・中華街駅」3番を出たすぐの場所に「日本洋裁業発祥顕彰碑」が建てられた。1863(文久3年)、英国人ピアソン夫人が横浜居留地97番地にドレス・メーカー「サムエル・ クリフト支店」を開店したのが、横浜の洋裁業の始まりといわれる。みなとみらい線「元町・中華街駅」3番出入口の壁面。「この壁面は、明治時代のこの場所にあった婦人衣服裁縫所「ビンセンド商会」の建物外観のイメージを再現したものです。」『ウエインズインポート横浜(株) Volkswagenベイサイド横浜』前を進む。『首都高速神奈川3号狩場線』の高架が目の前に。現役時代は、出張の折、羽田空港に向かうバスに載って通る場所。『谷戸橋交差点』を左折すると左手に『テレビ神奈川(TVK)開局の記念碑』。1972年4月開局、2004年5月に社屋がこの山下町から関内に移転。旧社屋のあった山下町に小さなひざ丈もないほどの記念碑が建っていた。そしてその先にあったのが『ヘボン博士邸跡』。誕生した1815年は日本では文化12年にあたる。日米修好通商条約が締結(1858年)された翌年の安政6年(1859年)に布教の目的でアメリカ長老教会から夫妻で来日した。44歳の時であった。ヘボン博士邸は文久2年(1862年)冬に、神奈川宿成仏寺からここ横浜居留地39番に移ってきた。住居、施療所、礼拝堂兼教室が建てられたが、明治15年(1882年)には山手に移った。その間、住んでいたのがここ山下町のヘボン博士邸である。ヘボン博士が創設した男女共学のヘボン塾の女子生徒を受け継ぐ形で明治3年(1870年)に設立されたフェリス女学院に対し、残されたヘボン塾の男子生徒のために創立された明治学院は明治20年(1887年)に東京都港区白金の地に統合され、初代総理にはヘボンが就任した。「ヘボン博士邸跡開港とともに来日した宣教師の1人で神奈川成仏寺に3年仮寓、文久2年(1862)冬、横浜居留地39番に移転、幕末明治初期の日本文化の開拓に力をつくした。聖書のほんやく、和英辞典のへんさん、医術の普及などがそれである。昭和24年(1949)10月記念碑が邸跡に建てられた。」この白い花は?『ヘボン博士邸跡』から山下橋方面にさらに進む。そして『山下橋交差点』を左折し『山下公園通り』に入ると左手には『横浜人形の家』が。『横浜人形の家』。横浜人形の家は「横浜発・世界の人形ふれあいクルーズ」をコンセプトに展開する、世代を超えて楽しめるドールミュージアム。地域色豊かな人形から人間国宝の手による人形まで、世界140以上の国と地域、約1万点以上の人形を収蔵。そして、『山下公園通り』を引き返すと、左手方面は『山下埠頭』方面。『山下橋』を渡る。下を流れる川は『堀川』そしてその上には『首都高速神奈川3号狩場線』が。『MEGAドン・キホーテ 港山下総本店』の店頭には小さな水族館が。この水槽にいる熱帯魚は「パラオ共和国」のサンゴ礁にいる熱帯魚だと。ガラスが反射してしまって・・・・。そして進むと左手に『港の見える公園』入口の階段が。『フランス領事館メタリオン』。中区山下町の人形の家とフランス山・港の見える丘を連絡するフランス橋・ポーリン橋(歩道橋)のアーチ橋の基部(橋脚的な部分)に埋め込まれていた。明治29年(1896年)に建築されたフランス領事館は、大正12年(1923年)の大震災により倒壊したが、このメダリオンは、その建物の両翼部の外壁に取りつけられていた円形の飾りである。またRFはRepublique Francalse(フランス共和国)のイニシャルである。『フランス橋』を見上げる。堀川をまたいで山下町方面と元町・山手方面を結び、港の見える丘公園のフランス山地区へと続く「フランス橋」。石張りのアーチ部は公園の入口ゲートを兼ねている。階段を上がり、『フランス橋』を歩く。『フランス山公園バルタール広場』に到着。『「港の見える丘公園」案内図。』『フランス山公園バルタール広場』。『バルタール記念碑(Rue Baltard)』。パビリオンバルタールこの純鋳鉄製骨組みは、1860年代フランスのパリに建てられ1973年まで100年余り存続したパリ中央市場(レ・アール)の地下の一部です。 設計者の名を取ってパビリオン・バルタールと称されました。この中央市場は、再開発のため全て取り壊されました。その際横浜市が19世紀末の純鋳鉄製構造物としての貴重な学術的・文化的遺構であるためパリ市にその一部の移設を申し入れパリ市当局の好意により寄贈を受け、かつてフランス領事館があったこの地に1980(昭和55)年に復元設置しました。『フランス山』の階段を上る。気温もあがり、かなり暑くなって来た。時間は11:02。幕末の文久3年(1863)から明治8年(1875)までフランス軍が駐屯したことから『フランス山』と呼ばれるようになった港の見える丘公園のフランス山地区。『震災後のフランス領事官邸(1)』1923(大正12)年9月1日の関東大震災によって領事官邸は倒壊したため、マックス・ヒンデルの設計で1930(昭和5)年に新しい領事官邸が建てられました。1階部分はコンクリート造、2・3階部分は木造の3階建ての建物でした。一部に4階建てに相当する塔屋があり、また大きい屋根窓が設けられていることから、4階に相当する屋根裏部屋があったものと推測されます。天井高は3m、建築面積は222.5㎡、建設費用は53万3,000フランと伝えられています。マックス・ヒンデル(Max Hinder 1887~1963)1887年生れのスイス人建築家で、1924(大正13)年に来日。札幌で建築活動を開始し、1927(昭和2)年に横浜に移転、中区本牧満坂に事務所兼住宅を設け、1935(昭和10)年に事務所を閉鎖するまで横浜で活動しました。その後ドイツに渡り、1963年に死去しています。『震災後のフランス領事官邸(2)』。今回、公園の整備を行うにあたり、震災後に建てられたフランス領事官邸1階部分の建築遺構の調査を行いました。1階部分は、145m×14mの正方形に「近い短形をしており、東隅に設けられた主玄関は、幅5.5m、奥行2mのポーチとその奥の5.5m×5mのホールからなります。ポーチは擬石積みで仕上げられており、ホールには壁と床のタイル張りが残されています。西側には、同じく擬石積の仕上げが施された脇玄関と思われる開口部があり、そのかたわらに便所および2階に通じる階段があります。その他の部屋は、使用人の部屋や厨房等と思われます。『フランス山の風車』。1896年(明治29年)、フランス山にはフランス領事館と領事官邸が建設され、井戸水を汲み上げるために風車が設置された。フランスに残されている資料から1909年(明治42年)頃まで存在していたいう。現在、フランス領事館遺構の横に設置されている風車は、かつてのフランス山を偲ぶモニュメントとして設置されたもの。風車の形は、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や「ヴィラ・サクソニアの風車」の写真から、多翼型の風車が再現されている。別の場所から。1896(明治29)年にフランス領事館とその官邸が建設された時、このフランス山には井戸水を汲み揚げるための風車が設置されました。風車が設置されたのは、レンガ造り井戸の遺構が残されている場所です。残念ながら、フランス領事公邸で使用されていた風車の形は、写真などの資料が残されていないため判りません。しかし、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」や「ヴィラ・サクソニアの風車」の写真から、多翼型の風車であったろうと思われます。なおフランス山の風車は、フランスに残されている資料から、1909(明治42)年頃までは存在していたようです。今回、フランス山の公園整備に際し、かつてのフランス山をしのぶモニュメントとして、多翼型の風車を設置しました。風車の色は、フランス国旗の色にちなんでトリコロール(青・白・赤)に塗りわけられています。また、風車が回ると水を汲み揚げるようになっています。今回の公園整備に伴う工事の際に、風車のレンガ造り基礎が見つかりました。井戸の北側斜面に2基、南側にやや小さめの基礎が2基の合計4基です。北側の基礎は、斜面の整備に支障をきたすため、堀り上げて新たに設置した風車を中心に、元の位置に合わせて展示しました。また南側の1基はそのままで、もう1基は園路の下に現状保存しています。『フランス山の歴史』。1862年9月(文久2年8月)に起きた生麦事件など、攘夷派による外国人殺傷事件が相次いだため、フランスは、横浜居留地に住む自国民の保護と居留地の防衛を目的に、イギリスとともに軍隊の駐屯を決定した。1863年6月下旬(文久3年5月)フランス海兵隊が横浜に到着し、山手居留地185番に駐屯を開始、7月、8月頃、駐屯軍兵舎が186番に3棟建設された。1875年(明治8年)3月に撤退するまでの約12年間、部隊の交替をくり返しながら駐屯を続けた。こらがフランス山と呼ばれるようになった由来です。撤退により兵舎が不要となったので、海兵隊当局はフランス山の永代借地権をフランス駐日外交代表部に譲渡した。横浜駐在のフランス領事はここに領事館を建設する提案をしたが、なかなか実現しないでいたところ、1885年(明治18年)になってフランス人居留民の有志らが領事館建設の請願書を提出した。このことがきっかけとなって計画が具体化し、1894年(明治27年)にフランス人建築家サルダの設計で、領事館と領事官邸の新築工事が始まった。1896年(明治29年)3月、山手185番(フランス山下方)に領事館、12月に山手186番(フランス山上方)に領事官邸が完成する。領事官邸には、風車の付いた井戸が掘られた。1923年(大正12年)、関東大震災により、領事館・領事官邸ともに倒壊する。震災後、領事館は仮設の建物を使用していたが、官邸は、1930年(昭和5年)、スイス人建築家ヒンデルの設計で山手186番に再建された。その官邸も、戦後まもない1947年(昭和22年)には火災で焼失してしまう。現存している遺構は、その際に焼け残った1階部分です。 『フランス山の歴史年表』。文久 2年(1862) 生麦事件おこる文久 3年(1863) フランス海兵隊横浜に到着、山手186番に駐屯明治 8年(1875) フランス軍撤退明治18年(1885) フランス人居留民の有志、領事館建設の嘆願書提出明治27年(1894) 領事館・領事官邸新築工事着手明治29年(1896) 3月領事館完成 12月領事館完成大正12年(1923) 関東大震災により領事館・領事官邸倒壊昭和 5年(1930) 領事完成再建昭和22年(1947) 領事官邸、不審火で焼失昭和46年(1971) 横浜市、フランス政府から山手185・186番の土地を購入昭和47年(1972) 港の見える丘公園フランス山地区として整備、開園『仏軍駐屯時代のフランス山』。フランス軍のキャンプ場は山手186番にあり、3,042坪の敷地に、3棟の建物が日本側の費用で造営されました。1棟は建坪90坪、もう1棟は建坪15坪、煮炊所が12.5坪で、ほかに当初からの土蔵1棟1.555坪がありました。初期の駐屯兵は、陸軍部隊20名にはじまり、その後、208名陸、海軍追加部隊などが加わり、併せて300名以上が横浜に駐屯しました。『フランス領事館時代』。震災前のフランス領事官邸1894(明治27)年、フランス人建築家サルダの設計により建築に着手、1896(明治29)年12月に完成しました。設計図によると、煉瓦造2階建て、建坪およそ24m×18mの規模でしたが、関東大震災で倒壊しました。跡地からは建物に使用されたと思われるジェラール瓦、煉瓦などのほか、同時に建設された用水用水車の基礎が掘り出されました。官邸建設当時はまだ山手に上水道が敷設いなかったため、井戸を掘り風車で水を汲み揚げていました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.24

コメント(0)

-

龍口寺『龍の口法難会』ぼたもち供養&万灯練り供養(その3)

17番目:横須賀 妙伝寺愛心会・大明寺講中。山号は金谷山。本尊は一塔両尊四菩薩。大本山の本圀寺旧末寺(六条門流)。この寺は、石渡氏の結んだ草庵を明徳年間に現在地に移されたとも明徳年間に創建したとも伝えられる。戦国時代には太田氏の帰依を受け、江戸時代初頭には不受不施義の拠点のひとつであった。江戸時代には、江戸幕府から朱印状を受けていた。18番目:羽田 さゞ奈美纏連。カラフルな万灯。19番目:田園調布 南睦20番目:藤沢 妙福寺陽向睦。藤沢市打戻の日蓮宗の寺。慶長8年(1603年)に徳川家康の側室お万の方が帰依したことでしられる日遠を開山として創建された。 江戸幕府15代将軍徳川家康が隠居後当寺で隠棲することを計画していたが実現しなかったことでも知られる。21番目:横浜菊名 本乗寺法悦講。大寶山と号す。本乗寺は、小幡伊賀守泰久が天文23年(1554年)に創建、日逞(天正8年1580年寂)が開山したと。22番目:羽田 醍醐講籠芽纏会。23番目:横浜大倉山樽町 本長寺立正結社。永禄(1558~70)年間に創立された。開基は京都妙満寺派の法華僧日感(天正元(1573)年寂)開基檀越は荻野因幡守。爾来現在の住職、渡辺日易にいたるまで、33代の住職によって守られて来た寺。24番目:相模原 顕正寺纏会。開山源吾上人は岐阜にて宮大工をしていたが、墨壺の墨が目に入り両眼が見えなくなり、当時の医学では治療が出来ず、代々伝わる観音様に手を合わせ病気平癒を祈った所、夢枕に観音様が立ち身延山の日朝堂にて修行をせよとのお告げがあり、21日間火の通した物は口にしないと誓い、修行をした。その甲斐あり両眼が見えるようになり、故郷へ帰ろうとした時、又観音様が夢枕に立ち、東の方へ千箇寺参りをせよとのお告げがあり、下溝の地に来た時に篤信の信者を得て、留まることになり今に至ると。25番目:羽田 纒囃睦。26番目:池上 妙雲寺堤方結社。27番目:品川 日龍会。そして山門に向かう。仁王門の外には〆の28番目:龍口寺 龍ノ口片瀬睦。そして龍ノ口片瀬睦も追って再び龍口寺本堂階段上まで戻ったのであった。纏頭には黄金色の『龍』の文字、そして 日蓮宗紋の『井桁に橘』も。纏が本堂への階段を上って行く。そして、私は再び階段を降り、屋台の光景を楽しみながら帰路へ。金魚すくいも子供達の大人気。ジャガイモの揚げ物か?仮面屋。そして国道467号線の両側には屋台がズラーと並んでいたが、片付けを始める店も。そして江ノ電江ノ島駅に到着。既に人の姿は少なかった。江ノ電、小田急線を利用して22時過ぎに帰宅したのであった。そして、このブログを書き込み中に、ネットで『龍口寺(片瀬)法難会』👈リンク の動画をYouTubeを見つけたのであった。ここにリンクを張り、紹介させていただきます。この動画に私の姿も所々に映っていたのでした。また8月4日(日)には、これも片瀬・龍口寺で行われた『竹燈籠』👈リンクを見に行きブログアップしていますのでアクセスしてみて下さい。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・

2019.09.23

コメント(0)

-

龍口寺『龍の口法難会』ぼたもち供養&万灯練り供養(その2)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク県外からも。3番目:沼津 連窓寺万灯講。寛文2年(1622)に、沼津市下河原の妙海寺20世、日根上人が当地に開創した。開基檀越(寺を造る時、主になった寄進者・最初の檀家)は天照院殿三好松長将軍義観大居士。4番目:大磯 延台寺壱楽睦講中。中郡大磯町にある日蓮宗の寺院。山号は宮経山。日本三大仇討ち物語の一つ『曽我物語』のヒーロー、曽我兄弟の兄・十郎祐成と結ばれた、一代の舞の名手、虎女(虎御前)が開いた寺。虎女供養塔、虎池弁財天の碑、虎御前祈願の龍神、子授け祈願の石仏、大磯宿遊女の墓等あり、古い歴史を感じさせる寺。桜の大樹が花を競い、参詣客の目を楽しませてくれる寺と。背中に赤子をおんぶして囃す女性(右)の姿も。5番目:茅ヶ崎 信隆寺信和会。信隆寺は、寛永元(1624)年に開創された茅ヶ崎市にある日蓮宗の寺院。本堂は平成10年に新築され、境内には茅ヶ崎市指定文化財に指定されている木造日蓮坐像が安置されていると。池上 大坊本行寺本睦会の万灯が漸く退く。6番目:三浦 三崎円徳寺矢作青年会。日蓮宗の寺で、山号は近浦山。鎌倉・本覚寺の旧末寺となっている。1294年、日蓮上人13回忌の折に創建され、日範上人の開基と伝わる。若い女の子が横笛を懸命に。矢作青年会だけあって、メンバーが若い!!。7番目:品川 荏原摩耶寺一心講寛文七年(1667年)の創建と伝えられている。延宝五年(1677年)に祖師像が、 延宝六年(1678年)に安置されている摩耶夫人像が造られる。多くの像は日蓮宗不受不施派の弾圧の際、法華寺(現在の円融寺)から当寺院に移されたものである。摩耶夫人が祀られている摩耶堂は天保年間(1830年~1843年)に造られたものである。その後関東大震災や第二次世界大戦などからの災害からは免れた。本堂は1978年に完成したもの。また荏原七福神の一つとして寿老人を祀っている。8番目:葉山町 本圓寺龍信会。日蓮大聖人は、建長5年4月28日、千葉県清澄山に於いて朝日に向かい、お題目「南無妙法蓮華経」と唱え、日蓮宗を開宗した。当時の幕府の地「鎌倉」にて、お題目を人々に広めようと海を渡り、横須賀に着いた。横須賀の人々に布教しながら鎌倉への途中、木古庭の里に御滞在され、伊豆より来られた僧の庵(堂)で、お題目の縁を結び、法華経の基を定めた霊場がこの本圓寺。延慶3年、日蓮大聖人の孫弟子・摩訶一阿闍梨日印聖人が、高祖坂題目堂本圓坊を日蓮大聖人を開山とし、この地に法縁を結びし日蓮大聖人32歳の御尊影(仏像)を安置し、山号を「大明山」、寺号を「本圓寺」と改めた。『南無妙法蓮華経』と書かれた大きな赤い幟。9番目:川崎 生田安立寺万燈講。法言山と号す。安立寺は、代官職佐伯馬之介が佐伯隼人(浄天院法言日正、永禄5年1562年没)の追福のために、日等(天正11年1583年寂)を開山として創建したと。準西国稲毛三十三観世音霊場9番、武州稲毛七福神の毘沙門天。纏回しの疲れか、必死に肩を回す少年。10番目:三浦三崎 延寿寺万灯講。日蓮宗の高僧日朗上人の弟子である日範上人を開山として、鎌倉時代の弘安7(1284)年に建立された。この日範上人は100歳を越える長寿を全うしたということで、山号を「壽福山」、寺号を「延壽寺」と名付けた。日範上人は当寺で入寂し、本堂前の松の根本に廟所がある。本堂には本尊の「釈迦如来・多宝如来」が安置され、右手には木像の「壽福大黒天」が、左手には「鬼子母神」が、それぞれ厨子の中に祀られているのだと。ヒョットコの姿で必死に踊るオジサンの姿が。満面の笑みで。背中には大黒天の姿が。11番目:座間 休息山圓教寺圓和会。文永8年(1271年)、日蓮が龍ノ口刑場(藤沢市片瀬の龍口寺)で斬首の刀が折れ処刑を免れたという龍ノ口法難後、依知(現在の厚木市)の本間重連の館に向かう日蓮を、折れた刀の刀工鈴木弥太郎貞勝が自邸に招き日蓮に帰依して円教坊と名を改めたという。建治元年(1275年)貞勝は自邸を寺に改め、日範を開山、自身を開基として円教寺を建立したと。12番目:横須賀 本住寺纏講。この寺は古くは真言宗の寺であったそうですが、この寺が改宗したいきさつについて次のような話が伝えられています。真言宗の時代には印行坊という僧がこの寺にいたそうですが、あるときそこへ日蓮宗の九老僧の一人であった日相上人が乗り込んできて、問答を申し込んできました。印行坊はこれをうけ論争をたたかわしましたが負け、そのため寺を明け渡したということです。13番目:七里ガ浜 霊光寺田辺睦会。日蓮の雨乞い伝説が残されている「田辺ヶ池」の跡地に建つ。明治時代末、「日蓮大菩薩祈雨之旧蹟地」の石塔[2]が出土したため日蓮上人像と本堂が建立されたのが始まりである。建立にあたっては大日本帝国海軍大将の上村彦之丞が尽力し、本堂に掲げられている「祈雨霊蹟」の額も上村の筆によるものである。当初は霊光殿と称したが、1957年(昭和32年)に現在の寺号となった。14番目:腰越 竜の口睦会15番目:六浦 上行寺橘会。六浦上行寺は、日祐開山、六浦妙法開基の日蓮宗寺院。改宗以前は弘法大師開創の真言宗金勝寺であったといわれる。日蓮が下総から六浦津を経て鎌倉入りする際の船中で、乗り合わせた千葉氏の重臣・富木常忍を折伏して有力な信徒を獲得し、ここに着岸したことから「船中問答の霊場」と呼ばれる。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.22

コメント(2)

-

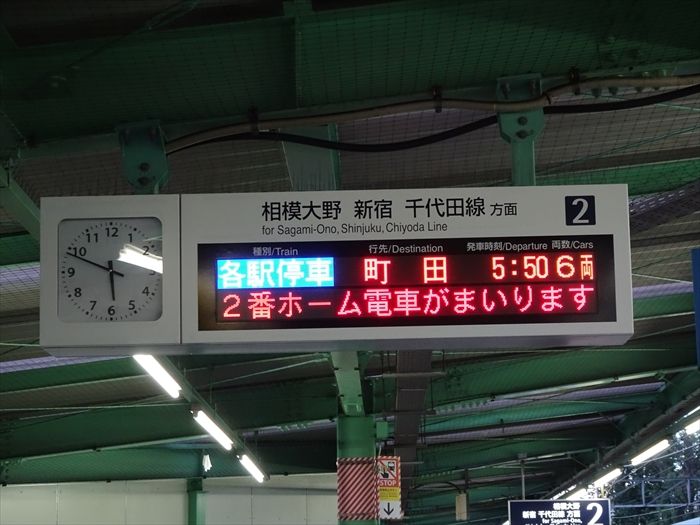

龍口寺『龍の口法難会』ぼたもち供養&万灯練り供養(その1)

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク『鎌倉散策 目次』👈リンクこの日は9月12日(木)、江ノ電の江ノ島駅近くの『龍口寺(りゅうこうじ)』で行われる『龍の口法難会(たきのくちほうなんえ)』の『ぼたもち供養&万灯(まんどう)練り供養』を楽しみに行って来ました。江ノ電の藤沢駅。江ノ電はこの時間帯は12分ごとに発車。ホーム入口にはこの日も花時計が。時間は18:22。富士山の夕景写真。江ノ島の夕景写真。そしてホームに1507系江ノ電が入って来た。ホームには『龍の口法難会』の案内板が。龍口寺で行われる「龍の口法難会」は、9月11日~13日。特に盛り上がりをみせるのはこの日・12日の夜。境内には露店が建ち並び、法要が終わると名物の「ご難ぼたもち」(難除けぼたもち)が堂内にまかれます。そしてその後に万灯が奉安されるのです。鎌倉行きの電車に乗り込む。そして10分強で江ノ電江ノ島駅に到着。『龍の口法難会』のポスター。国道467号線に出ると、道の両側にはぎっしりと屋台出店が所狭しと並び、龍口寺に向かって進むのも大変であった。広島焼きの店か。タピオカドリンクであろうか。色彩豊かな笛の店。たこ焼き屋。そして龍口寺・仁王門前に到着。仁王門扁額には『龍乃口』の文字が。階段を上がった山門の扁額には『龍口寺』の文字が。そして境内広場に。山門をくぐり左手『寂光殿』の前には地元の『片瀬睦』と書かれた提灯が並ぶ。右手には『手水舎』が。『霊跡本山 寂光山 龍口寺 縁起』。「鎌倉時代、日本は内乱や大震災・飢餓疫病の蔓延など、まさに地獄の様な悲惨な状況にあり、それらを憂えた日蓮大聖人は『立正安国論』を著し幕府に奏上し、法華経の思想に基づく国家の安寧とみんしゅうの救済を提起した。しかし、幕府は政策への中傷と受止め『貞永式目』の「悪口の咎」に当たると解釈し、文永8年(1271)9月12日、鎌倉松葉ヶ谷の草庵で説法中の日蓮大聖人を捕らえ、市中引回しの上、この龍ノ口の刑場へ連行した。日蓮大聖人の場合、幕閣による評定(裁判)を経ず刑場に連行した為、幕閣からも異議が出され、処刑中止を求める意見が多く、幕府は夜半に至り龍ノ口刑場へ処刑中止の使者を送った。その間にも刑場では評定の決定を待ちかねて、13日の子丑も刻(午前2時頃)、日蓮大聖人を土牢から引き出し、敷皮石に座らせ、斬首の準備を整えた。その瞬間、江の島の方より満月のような光ものが飛び来たり、執行人は目がくらみ、畏れおののき混乱の中、使者が到着し斬首の刑は中止となった。その後、幕府の面目もあり、佐渡島へ3年間流罪となったが、この大法難によって日蓮大聖人は「上行菩薩の再誕・法華経の行者」としての信念を一層深められ、その後、数々の重要な法門を著述された。この霊場は、延元2年(1337)、直弟子の日法聖人が刑場跡に「敷皮堂」を建て、自作の祖師像を安置したのが始まりであり、大聖人自ら『龍ノ口に日蓮が命をとどめおくことは法華経の御故なれば、寂光土ともいうべきか』と獅子孔された随一の霊場である。」そして大本堂前に。「大本堂」の前庭には『南無妙法蓮華経 龍口法難高祖日蓮大菩薩 護報恩謝徳』と書かれた大きな報恩謝徳塔婆が二本建てられ、結縁綱で結ばれていた。白い結縁綱の先は「大本堂」内に安置された日蓮聖人の像に続いていた。本堂・日蓮聖人の像へと白い布が結ばれていた。日蓮聖人像が本堂右手にも。その先には鐘楼が。山号の『寂光山』と書かれた提灯。『献燈』と書かれた提灯が本堂入口上に。「鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病の蔓延など、様々な脅威に包まれていました。それらを憂えた日蓮聖人(1222~1282)は、『立正安国論』を著し、幕府に奏上しました。しかし、幕府はこれを政策への中傷であると受け止め、文永8年(1272)9月12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえ、斬首するために、刑場であったこの地、龍ノ口へ連行したのです。翌13日子丑の刻(午前2時前後)、土牢から引き出された日蓮聖人は、敷皮石(座布団状の石に皮を敷く)に坐らされ、評定の使者も待たず、あわや斬首になるときでした。 【http://ryukoji.jp/02histry.html】より更に「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。龍ノ口刑場で処刑中止となったのは日蓮聖人をおいておらず、爾来、この出来事を「龍ノ口法難」と呼び習わしています。」 【http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/archives/55780851.html】より本堂内、そして階段付近には「ぼたもち」を拾おうと多くの人々が集まっていた。本堂前から山門に向かってレンズを向ける。本堂手前左手にあったのが『浄行菩薩』。側には、“さぁ、菩薩さまをお洗い下さい”とばかりに水桶とタワシの山が!。『浄行菩薩』とは法華経に出現する菩薩様で、水が垢や穢れを清めるがごとく、煩悩(苦しみのもと)の汚泥を洗い注いでくださる水徳をお持ちの菩薩様とのこと。垂幕には日蓮宗の寺紋、『井桁に橘』が。日蓮聖人の出自は貫名氏といわれ、貫名氏の家系は井伊家から分かれたといわれます。そして、その井伊家の家紋が「井桁に橘」と言うわけです。井戸から湧き出す清水と、香り高く年中緑の葉を保つ橘とを組み合わせた「井桁に橘」紋は、永遠の生命を象徴するものとして、日蓮宗の定紋となっているのです。本堂への階段にも「ぼたもち」を頂こうと多くの人々が今や遅しと。『ぼたもち供養大法要 難除けぼたもちまき』は18時からのようであったが大法要が長引いたのか、ようやく『ぼたもちまき』が行われたのであった。ズームで。時間は19:01。しかし、ぼたもちが拾える場所には到底辿り着ける状況ではなかった。1271年(文永8年)9月12日、幕府の勘気にふれて捕らえられた日蓮は、裸馬に乗せられて龍ノ口刑場へと護送されますが、老婆(桟敷の尼)が護送される日蓮に「ゴマ入りのぼたもち」を捧げたところ、奇跡的に処刑を免れたという伝説が残されているのだと(龍ノ口法難)。そして漸く『ぼたもちまき』が終わり、本堂から人が溢れ出て来たのであった。拾った方の『御難ぼたもち』の写真を撮らせて頂きました。小さなビニール袋に、ゴマ入りぼたもちが2~3個?入っているようであった。この牡丹餅は、年中無難、様々な災難を逃れる効力があるとされ、「難除けの牡丹餅」として、この日・9月12日午後6時と、13日午前零時の法要のあと、堂内一杯に集まった参詣者に行き渡るよう、高所から撒かれるのだと。そして漸く近在講中の人たちによる万灯奉安が始まったのであった。時間は19:15過ぎ。本堂への階段下では既に万灯練行列が始まっていた。そして最初の万灯奉安の集団・地元の龍ノ口片瀬睦が階段を上がり本堂前へと。1番目:龍口寺 龍ノ口片瀬睦。小さな子供達も『龍』と書かれた纏を懸命に振り回していた。纏を背中に振り回して。重そうな大きな『纏頭』が光りながら乱舞。その下の『馬簾(ばれん)』も大きく広がり。数人での交代交代での纏の披露の後ろにはお囃子連が。大きな『うちわ太鼓』を懸命に叩いて。『馬簾(ばれん)』がちぎれんばかりに広がり回転するのであった。そして次から次へと20以上の団体が本堂に向けて進み、万灯の奉安、纏振りを披露したので順場にその勇姿を紹介します。纏振りの動きが激しく、なかなかピントが合った写真は撮れませんでしたが。2番目に現れたのが:池上 大坊本行寺本睦会。日蓮宗本山 池上 大坊 本行寺は、日蓮宗の宗祖である日蓮聖人がご入滅(にゅうめつ)、すなわちご臨終された地(ご霊場)。女性の元気な纏振り。団扇(うちわ)太鼓や鉦(かね)が賑やかに。見事な池上 大坊本行寺本睦会の万灯と五重塔。日蓮が死去した際に時ならぬ桜が咲いたとの伝説に由来して桜花を模した花が飾られているのだと。万灯をズームで。 ・・・つづく・・・

2019.09.21

コメント(0)

-

『片瀬諏訪神社例大祭』・還御祭を楽しむ(その3)

そして片瀬諏訪神社の参道入口に到着。参道の両脇には多くの出店屋台が出ており、子供達や家族連れで賑わっていた。諏訪大明神の幟も。ウィキペディアによると『創建は養老7年(723年)。信濃国の諏訪大社を勧請しており、他郷へ御分霊した中で最古のものであるとされる。下社は弘仁3年(812年)に宮畑の地より鯨骨の湖畔に移転、上社は天長3年(826年)に諏訪ケ谷より浪合の山腹に移転している。1873年(明治6年)には、村社に列せられた。下社の社殿は1941年(昭和16年)に改築されたもので、同時に社務所も新築されている。また、上社における一間社流造の社殿は昭和天皇御在位六十年奉祝事業として完成したものである』と。たこ焼きの出店屋台。諏訪神社の一ノ鳥居。祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)と八坂刀売命(やさかとめのみこと)。一の鳥居の柱の下の見事な彫刻。一の鳥居を潜る。こちらは広島焼き?懐かしき射的。諏訪神社の仮設社殿?は神輿の到着を待っていた。拝殿への二の鳥居が前方に。手前両脇には大きな石灯籠が。拝殿前には「茅の輪くぐり」の長い行列が。茅の輪くぐりとは、参道の鳥居などの結界内に、茅(ちがや)という草で編んだ直径数メートルの輪を作り、これをくぐることで心身を清めて災厄を祓い、無病息災を祈願するというものです。 日本神話のスサノオノミコトに由来するといわれ、唱え詞を唱えながら8の字に3度くぐり抜けます。そして狛犬も大きな口を開けて。静かに茅の輪くぐりの順番を待つ人々、これぞ日本の姿。「諏訪神社」と書かれた大きな提灯。諏訪神社は全国に10000社近くあるとされるが、上社・下社を備えているのは信濃国諏訪の信濃国一之宮の諏訪大社とここ片瀬の諏訪神社のみといわれていると。片瀬諏訪神社の創立は、養老7年(723)に諏訪大社の分霊を勧請したのが始まりで、両社は別の地にあったが、上社は天長3年(826)に、下社は弘仁3年(612)に現在地に移された。社殿は、元弘3年・元徳4年(1333)に新田義貞の鎌倉攻めにより類焼し、安永7年(1778)に改修された。その後、甘糟豊太郎・三郎・四郎の三兄弟が社殿を造営・整備した。ご利益:古くは狩猟の神として崇められてきたが、のち農耕神、武神として信仰されていると。仮設社殿の内部には黄金色の獅子が。山車が境内に入ってくるにはまだまだ時間があるので、引き揚げることに。帰路に境内から一の鳥居を見る。仮面売り場。綿菓子も。江ノ電バスの「諏訪神社前」駅を通過。ここが『片瀬諏訪神社例大祭』の花掛場。いまだ神輿は国道上で賑やかに。最後尾にはパトカーが。そして左手には改装した湘南モノレール・湘南江の島駅が。昨年2018年12月1日に新駅ビルとして竣工し正式に運用を開始。そしてこちらは江ノ電江ノ島駅。江ノ電江ノ島駅前の車両進入禁止柵に、可愛らしい雀(すずめ)が今年も留まっていました。季節ごとに衣替えをしているのです。そして江ノ電・江ノ島駅に到着。ところで江ノ島電鉄、通称・江ノ電での駅名は「江ノ島駅」湘南モノレールは「湘南江の島駅」小田急線は「片瀬江ノ島駅」ところが、島を渡る弁天橋のたもとの標識には『江の島』しかし神社は「江島神社」。と「ノ」も「の」も無し。江の島の属する我が藤沢市は昭和44年(1969)4月1日を以って「江の島」と表記する事に統一しており住居表示の他、市の管理する施設、出版物すべてに「江の島」の名が使われているのです。当然、藤沢観光協会のパンフレット等もすべて「江の島」です。島内の色々な物にも「江の島」の名が使われています。それにしても、いつも「ノ」、「の」の使い方が難しいのです。江ノ電・江ノ島駅改札口。江ノ電江ノ島駅には、石井彰英氏という方が寄贈された湘南の風景を表現したジオラマが。ジオラマは、江ノ島駅の藤沢駅方面行のホームの改札寄りに置かれていた。江ノ電のHPには、「このジオラマは、平成10年11月11日に当社(江ノ電)が当時闘病生活にあった新田朋宏くんの『江ノ電の運転士になりたい』という夢の実現をお手伝いしたご縁で、朋宏くんのお父さん新田和久さんのご友人でおられる石井彰英さんからご寄贈いただいたものです」と書かれています。鎌倉行きの電車が到着。そして藤沢行きの電車に乗り帰路についたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・

2019.09.20

コメント(0)

-

『片瀬諏訪神社例大祭』・還御祭を楽しむ(その2)

再び先頭に。この場所に留まり再び山車の通過を楽しむ。諏訪神社の神主ご夫妻であろうか。そして再び先頭の「新屋敷」の山車。囃子太鼓を叩く子供達の姿が。斜め後ろから。2番目は「西片町」。3番目は「西浜区」。太鼓を叩く女の子の姿も。車両通行止めの下、乗り合いバスだけは通行可。4番目は「東り町」。5番目は「下之谷」。「や組」の提灯。そして再び通過した山車をカメラに。神輿がかけ声も賑やかに上下して。そして諏訪神社の手前で山車の〆が。拍子木が1回。更に諏訪神社に向かって進むと神官の姿が。神官の後ろには大きな提灯が5燈。逆方向からも江ノ島行きの定期バスが。雨がポツリと落ちて来て、ビニールシートを山車にかける姿も。多くの山車がビニールシートで覆われたが、雨が止んで。そして諏訪神社手前では良い香りが。生牡蠣の網焼き。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.19

コメント(0)

-

『片瀬諏訪神社例大祭』・還御祭を楽しむ(その1)

『港・ヨコハマ』を巡る も、折り返し点の(その9)までアップしましたが、その間に市内で行われた秋の祭りも何箇所か訪ねていますので、情報がかなり古くなっていますが更に古くならないように、『港・ヨコハマ』を巡る を中断しこちらを優先してアップします。-------------------------------------------------------------------------------------------この日は8月27日(火)、今年も妻と片瀬で行われている諏訪神社の例大祭を訪ねました。妻は子供の頃、この神社の近くに住んでいたため、この祭りは子供の頃の懐かしい祭りなのです。江ノ電で江ノ島駅に向かう。江ノ電藤沢駅のホーム入口には花時計が。時間は18:02過ぎ。ガーベラとパンジーでしょうか?そして江ノ島の夕景が。富士山の勇姿も。藤沢駅江ノ電ホームで電車を待つ。かなり旧式・1201型の電車が到着。そして約10分ほどで江ノ電・江ノ島駅に到着。江ノ島駅の壁には片瀬・諏訪神社 例大祭のポスターが。開催は2019年8月23日(金)~8月27日(火)でこの日が最終日。この日は地元片瀬の神幸祭でもあったのです。朝4時に下諏訪神社を出発し東浜海岸で浜降祭(はまうり)を行い、神社帰還後例大祭。そして一日かけて巡行祭が行われているのです。夕方18時に龍口寺前を出発して下諏訪神社まで練り出す還御祭なのです。江ノ電・江ノ島駅の前に住む妻の親戚のオバサンを訪ねて、久しぶりのしばしの談笑。既に国道467号線には既に山車が。そして既に諏訪神社に向かっていた山車を追いかける。5番目の「下之谷」の山車。「や組 若連」の提灯が。その前では既にこの祭りの名物の山車の回転が始まっていた。「西浜区」の山車。「新屋敷」の山車。「新屋敷」の山車を前から。そして漸く諏訪神社の神輿に追いつく。諏訪神社と書かれた提灯が神輿の四方に。そして先頭に。祭り姿の老若男女が掛け声をかけながら進む。片瀬地区五町揃っての山車が進む。先頭の屋台には「新屋敷」と書かれた提灯が。この五町は、現在の住居表示ではなく、昔の集落名や旧字名のようです。三つ巴模様の大太鼓。「新屋敷 あらやしき」と書かれた提灯が山車の周囲に。屋根には雨に備えてビニールシートが。2番目は「西方町」。3番目は「西浜区」。4番目は「東り町」。『東り』の町名の由来は??。5番目は「下之谷」。「や組」の文字も。更に追いかけると漸く先頭近くに。諏訪神社の提灯が5個。神主の姿が。榊?であろうか。巫女さんの姿も、しかしピンぼけ。そして先頭まで追いつく。 ・・・つづく・・・

2019.09.18

コメント(0)

-

チコちゃんと『中秋の名月』を。

今日の『港・ヨコハマ』を巡る は一休みします。-------------------------------------------------------------------------------------------------先週末の9月13日(金)は中秋の名月、十五夜であった。古より、日本人はこの日の月を特別なものとして愛でて来たのだと。秋は春や夏よりも空気が乾燥して、月が鮮やかに見えるのだと。加えて、観月にちょうど良い高さに月が出ることも、その理由と。冬の月は美しくても、やや高すぎて鑑賞には適さないのだと。しかし我が家から9月13日(金)は月の姿は雲に遮られ見えなかったのであった。そして翌日のこの日・9月14日(土)は見事な月の姿が我が部屋から。時間は19時。やや雲も出ていたが。我が家の前の農家のビニールハウスにも月の姿が映っていた。見事な月の姿、クレータが。モードを変えて。ズームで。月のクレータの名前をネットから。 【http://www2s.biglobe.ne.jp/~yoss/moon/moonmap.html】よりクレータ『ティコ (Tycho) 』をズームで。ティコは、月面の南部に位置するクレーターである。非常に大きく直径は85キロ。太陽が当たると明るく輝いて、1500kmにも及ぶ光条(放射状の光の筋)を放つ。地球からの反射光だけでもこの光条を見ることができるのだ。こちらもモードを変えて。こちらは、中央右に『豊饒の海』、その上に『危機の海』その斜め左下に『静かの海』そしてその左に『晴れの海』。月は地球からながめたときにいつも同じ面を向けているのだ。よって、月の裏側は地球からは見ることができない。地球から見えるのは月の表面の6割程度だといわれているのだ。旧ソ連の月探査機ルナ3号が1959年に月の裏側にまわって写真をとるまで、月の裏側の様子はわからなかったのだ。更にズームで。「月」は地球の周りを回っている衛星。地球から一番近い天体でもある。その距離は約38万4100~38万4400㎞。もしも身近な乗り物で行ったらどれくらい時間がかかるのでしょうか?徒歩 約11年 (4㎞/h)自転車 約3年 (15㎞/h)自動車 約6ヶ月 (80㎞/h)新幹線 約53日 (300㎞/h)飛行機 約16日 (1000㎞/h)そして夜空に見える月は大きく(太陽と同じくらいに)見えるのに、実際の大きさは直径約3470kmで地球の4分の1、太陽の400分の1しかないのだと。月がいつも表側を地球に向けているのは、月が地球を一周する間に、月も1回転しているから。月はほぼ27.3日かけて地球を一周する。これが公転周期。月が回る自転の周期も約27.3日で、ぴったり合っているのだ。なぜ自転と公転の周期が同じになるのか。月は重さの中心となる「重心」が球体の中心からずれていて、地球に近い側に寄っているからなのだと。月の表側には鉄など重い物質が多く存在し、裏側はカルシウムなど軽い物質でできているのだと。月はちょっとだけ重い表側を引力が強い方向に向けたまま安定したと考えられているのだと。これもネットから。 【https://style.nikkei.com/article/DGXKZO92034990U5A920C1W12001/】より折しも、9月13日(金)にNHKで人気番組『チコちゃんに叱られる』が放送されていた。そしてチコちゃんの疑問その1は『月にうさぎがいるのはなぜ?』写真はテレビ画面より。出演者の八乙女光の答えは『え~~と・・・、餅をつくためにいる』と。チコちゃん『月はうさぎの餅つき場なんだ?ボート生きてんじゃねーよ!』と。しかし、チコちゃんは知っています。月にうさぎがいるのは美しい心の持ち主だったから~「実はその考え方は後付けなんです。確かに古くから日本では月の模様は、うさぎが餅をつく姿と言い伝えられてきました。しかしそう言われるようになったのには模様ではなく別の理由があるといいます。月のうさぎ←インドの仏典「ジャータカ」という仏典月とうさぎを結びつけるきっかけとなったと」★「月のうさぎ」うさぎとさるといぬとかわうそが4匹仲良く暮らしていた。みんなで腹ごしらえをすることに…うさぎはみんなにこう言った。困っている人がいたら分け与える優しい心を。そうして猿は木からマンゴーを、犬は落ちていた肉を、獺(かわうそ)は川で魚を見つけた。兎(うさぎ)が見つけられたのはただの草。「私にとっては大好物な草だけど、きっと誰も草なんてたべたくないわ」うさぎは困った。みんなに「分け与える心を忘れないように」と自分が説いたのに。そんなころ、さるのもとにお腹をすかせた修行僧が現れた。「すみません…そこのあなた…なにか食べ物をくれませんか」猿はうさぎの言葉を思い出し「ちょうどよかった!おいしいマンゴーがとれたのです。よかったらこれをどうぞ」と持っていたマンゴーを全て差し出した。「どうもありがとう。本当に優しい心をお持ちなんですね」犬からは肉をもらい、獺(かわうそ)からは魚をもらい、最後に兎(うさぎ)のもとを訪ねた。「なにか食べ物をくれませんか」兎(うさぎ)は答えた。「もちろんです。では火をおこして下さいますか」修行僧が薪を集めて火をおこすと、兎(うさぎ)はこう言った。「これから私は、火の中に飛び込みます。私の体が焼けたらどうぞ召し上がってください」修行僧が引き止める間もなく、兎(うさぎ)は火の中へ。ところが「あれ?全然熱くない」。兎(うさぎ)が不思議に思った瞬間、「その火は偽物の火なので熱くない」と修行僧が。修行僧に光がさしたかと思うと次の瞬間、そこに立っていたのはなんと…。仏教の神「帝釈天」。実は私は皆さんの心を試すために修行僧の姿になって天から降りてきたのです。「うさぎよ、あなたの自分の身を投げ出しても人を救おうとするその美しい心に、私は大変感動しました」と。そして、自分の身を投げ出しても人を救おうとする美しい心を持つ兎(うさぎ)に感動した帝釈天がこれを構成に伝えるために、月にうさぎの絵を描いたのだと。この物語が仏教の伝来と共に日本に伝わって「月の模様=うさぎ」という言い伝えが定着したと。五穀豊穣のシンボルは米であり、月の神様にお供えする風習もあったために、自然と月のうさぎの物語に結びついたのではというのが千葉公慈住職の説。また満月は「望月(もちづき)」とも言い、その語呂合わせもあるのではと。月の模様の見え方は、日本、韓国では兎(うさぎ)に見えるようですが、世界の各国では下記の写真のごとく見えているのだと。・餅をつくうさぎ(日本と韓国)・薬草を挽くうさぎ(中国)…挽いているのは不老不死の薬・ろば(南アメリカ)・ワニ(南アメリカ・北アメリカインディアン・インド)・ほえるライオン(アラビア)・髪の長い女性(東ヨーロッパ・北アメリカ)・ヒキガエルの頭と前足(中国)・女性が編み物をしている姿(インドネシア)・大きな木とその下で休む男の姿(ベトナム)・悪行の報いとして幽閉された男の姿(オランダ) 【http://edu.jaxa.jp/campaign/moon2014/】よりアポロ11号で人類が初めて月に降り立ち、それから50年後の今年、世界で月探査のブームが起きていのだ。今年1月には、中国が月の裏側への着陸を初めて成功させた。インドも7月、旧ソ連、米国、中国に続く4カ国目の成功を目指し、無人月探査機を打ち上げたが、先日9月6日、月面から高度2.1kmの地点で着陸機からの信号が途絶え着陸に失敗したとニュースで。各国の狙いは水資源らしい。月で水を確保できれば、さらに遠い星を目指す宇宙開発で主導権を握れるとの読みがあるという。空気が澄んだ中秋の名月には、やはり友情や恋がふさわしく、争いや覇権とは無縁であってもらいたいと思う「敬老の日」の一老人なのである。

2019.09.17

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その9):ホテルニューグランド~居留地90番地の大砲

ーーが(その9)の散策ルート。『山下公園』の散策を終え、『山下公園通り』の『山下公園東口交差点』に出る。右手にあったのが『ホテルニューグランド』。現在の本館は、1927年創業時に渡辺仁の設計で建築され、クラシックホテルの代表例として名高い1930年代は、ルーフガーデンで大桟橋など横浜港を見ながら食事ができた。ロビーの大階段の先には川島織物製のタペストリーがかかり、高さ6メートルのマホガニーの柱は現在も残る。洋風の豪華な造りである一方で和風の意匠も取り入れられ、メインダイニングでは御簾の奥で雅楽が奏されたと。ホテルニューグランドを開業した『AD1927』が刻まれていた。開業当時から、皇族、イギリス王族などの賓客や、喜劇王チャーリー・チャップリン、米国の野球選手ジョージ・ハーマン・ルースなど著名人も多数来訪し、ダグラス・マッカーサーは1937年に新婚旅行の帰路、1945年にSCAP(連合国軍最高司令官)として来日直後、それぞれ滞在している。日本が第二次世界大戦に敗れた後の7年間は、マッカーサーが率いる占領軍将校宿舎として接収され、戦前の錚々たる宿泊者を記したゲストブックが持ち去られた。なお、マッカーサーが当時宿泊していた315号室は「マッカーサーズスイート」として一般客も宿泊できるとのこと。横浜市認定歴史的建造物でもある本館は、開業当時の面影を現在も色濃く残している。ホテルニューグランド本館の大階段。階下から見上げる気品ある姿は、歴史と伝統を感じさせてくれたのであった。ホテル本館の中庭。そして『山下公園通り』にあった石碑。『かながわの景勝50選 山下公園といちょう並木』道路の左側にあったのが『旧英国七番館』。道路を渡り、『旧英国七番館』前に。現在は、山下公園に面していて、戸田平和記念館として建っている赤煉瓦の建物は、1922年にイギリスの貿易会社横浜支店として建設され、関東大震災で全焼したが、外装だけは残っていたため再建された。現在では、外国商館唯一現在も存在している建物である。近くには、横浜開港資料館(旧 元英国領事館)や旧 横浜居留地48番館跡が建っている。また、入口付近にある柱には旧 イギリス7番館と書かれており、コンクリートの部分にも7とゆう文字が浮き彫られている。2001年に横浜市の歴史的建造物に認定され、現在では横浜から世界に向けて平和・文化・教育をメッセージとして発信している。山下町7番地に建っているため7番館と言われている。現在もイギリス7番館だった頃の雰囲気はどことなく残されている。現在は、宗教団体が所有しており、戸田平和祈念館として使われている。『旧 英国七番館の柱』。入口付近にある柱には『旧イギリス7番館』と書かれており、コンクリートの部分にもNo.7の文字が浮き彫られていた。外国語による説明板も。最後に正面から。『県民ホール前交差点』を通過。『神奈川県民ホール』の催し物案内板。2019年10月19日(土)~20日(日)には、ビゼー作曲 オペラ『カルメン』全4幕が上演されるとのこと。この日も多くの若者の列が。ネット情報によると、この日は『スカイピース Enjoy Summer Fest Buddy~まつり~ 追加公演』が行われたとのことであるがその列であったのだろうか。『神奈川県民ホール』全景。神奈川県民ホール(かながわけんみんホール、Kanagawa Kenmin Hall)とKAAT神奈川芸術劇場(かーとかながわげいじゅつげきじょう、KAnagawa Arts Theatre)の二棟から構成され、大小5つの劇場で約4,600名の収容人数を誇る大型複合文化施設である。そして次に訪ねたのが『旧横浜居留地48番館』。横浜最古の洋風建築物。創建から大正15年(1926年)までモリソン商会の建物として用いられていた。関東大震災で、当初の2階建てが平屋となり、平面規模も6割に縮小されている。石灰製の目地を持つフランス積で、設計尺度はメートル法が用いられている。北側主入口のアーチ上部に創建時と見なされるキーストーンが置かれている。所在地:中区山下町54構造・規模:煉瓦造建築年代:明治16年(1883年)指定・認定:神奈川県指定重要文化財(2001年2月)設計・施工:不明内部に陳列されているものは『小屋組トラス』と言って、震災後に残った部分の屋根などを補強するために使用されていたものであると。奥の壁のレンガ積みは、『フランス積み(フランドル積み)』という積み方で、レンガの小口面(小さい面)と長手面(長い面)が交互に見えるように積まれているのだと。裏側から。『発掘調査の成果』が説明されていた。「この建物は、日本で紅茶やダイナマイトなどの取引を行っていた商人J・P・モリソンの事務所兼住宅として、明治16年(1883年)に建てられたといわれている。大正12年(1923年)に横浜を襲った関東大震災で2階部分を損壊し、また、その復興事業の道路整備によって建物の西側部分が除却された。その後大正15年(1926年)から昭和53年(1978年)までヘルム兄弟紹介が所有し、補修が繰り返されていたが、神奈川県は、平成13年2月(2001年)に県指定重要文化財に指定し、平成13年度に保存工事を実施した。横浜居留地時代唯一の煉瓦造りの遺構といわれており、煉瓦は同じ段に小口面と長手面が交互に現れる「フランス積み」と呼ばれる手法が使われている。」元々2階建てだった建物が関東大震災によって崩落したとはいえ2階部分のみがなくなったので平屋建てに改修して従来の6割くらいの規模の建物として新たに使い続けていたようです。そのため新たに木造トラスを組み屋根を改修した模様であった。(株)大和地所の銅板仕上げの如きビル。『旧露亜銀行横浜支店』入口近くから見上げる。1921年に露亜銀行横浜支店として建設され、1923年の関東大震災や1945年の横浜大空襲も耐え抜いてきた。横浜で唯一現存する外国資本の銀行建築の遺構である。露亜銀行は1910年に露清銀行とソシエテ・ジェネラル子会社の北方銀行とが合併して出来た銀行であるが、露清銀行は1902年に横浜支店を開設していた。本ビルにほど近い中区役所そばの大桟橋通り沿いで、神奈川県立歴史博物館同様ドームを設けた華麗な建物であったが関東大震災で損壊。長らく半地下部分が残っていたが、1987年に取り壊されたと。現在は、ラ・バンク・ド・ロア(仏: La Banque du LoA)と呼ばれ、横浜市中区山下町に所在する結婚式場である。『旧露亜銀行横浜支店』の対面にあったのが『横浜市研修センター』。横浜市役所職員研修及び防火管理者講習会を実施している施設。『中消防署 山下町消防出張所』にもなっているようであった。『中消防署開設100周年記念 過去から現在そして未来へ』。現在この消防署は、本町通り沿いの山下町72に移転して中消防署山下町出張所と名称を変更しているが、元を辿るとその前身は、この辺りがまだ外国人居留地だった時代の居留地消防隊薩摩町消防屯所がこの場所に置かれたことに端を発し、その後、日本で初めて消防車や救急車を配備し、消防隊員は金属製の防火ヘルメットを着用して消火にあたるという、現代の消防隊のハシリのような存在で、その当時の様子を写した写真が山下町出張所のガレージのシャッターにラッピングされていた。横浜では、開港と同時に8 消防組の民間消防隊が設置、1864 年には居留地消防隊が組織された。ポンプ車を備えた消防隊は日本で初めてと言われている。その後、1914 年に日本初の消防車、1933 年には日本初の救急車が配置されるなど、近代消防発祥ゆかりの地と言える。現在山下消防出張所のシャッターが下りている時に、当時の貴重な写真を見ることができるのであった。『旧居留地消防隊 地下貯水槽遺構』と『消防救急発祥之地』の石碑。幕末期、豚屋料理屋鉄五郎から出火、瞬く間に火は関内に広がり、外国人居留地と日本人街の大半が焼失した。通称豚屋火事。そのときすでに外国人居留地消防隊はあったがこの事件をきっかけにより防火対策、消防隊を強化。外国人居留地と日本人居留地を隔て、防火対策として建物と建物が隣接しないように区画整理された。そのため、今でも関内は道幅は広く、建物が隣接しないような街並にしたのだと。そして『旧居留地消防隊 地下貯水槽遺構』。奥正面には旧中消防署日本大通消防出張所のメダリオンも。1994 年まで日本発の消防署、中消防署日本大通り消防出張所が建っていたが、老朽化にともない新築移転。現在は貯水池跡が残されており、その歴史を伺い知ることができるのであった。この貯水槽は湧き水で満たされており、平時は冷蔵庫の代わりとしても用いられていたそうだ。貯水槽の特徴は、内部のヴォールト(アーチ)型の天井と十字の補強用の間仕切りによって4室に分かれていること。底面3.19m×3.17m、高さ4.5mで、貯水量は28㎥。ガラス越しに覗き込むと貯水槽部分を見ることができるのであった。『ストラチャン商会跡地』。開港後、この辺り一帯は外国の商館が建ち並ぶ外国人居留地で、同商会は汽船会社や保険会社の代理店業務を手がけるイギリス系貿易会社。明治22年(1889年)にこの地に移転してきた同商会は、2年後にイギリス人建築家ジョン・ダイアックの設計、清水組(現=清水建設株式会社)の施工で煉瓦造りの新社屋を建てたそうです。しかし、大正12年(1923年)の関東大震災により倒壊・焼失。写真後方の煉瓦はこの建物の基礎部分といわれています。すぐ前の山下公園は関東大震災の瓦礫が再利用されているので、この商館の煉瓦などもおそらく埋め立てられていると。ビルの前には『居留地90番地の大砲』が。近づいて。明治期に製造された鋳鉄製の大砲。90番地にはスイスの商社、シーベル・ブレンワルト商会があり、大砲を錨に造り替えるために置いておいた時、関東大震災で埋没したと推定。1959(昭和34)年、建物跡地工事中に発見された3門の大砲のうちの1つ。ほか1つは2003(平成15)年に横浜市に寄贈され開港広場に移された。ほか1つは歴史資料館に保存されている。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.16

コメント(0)

-

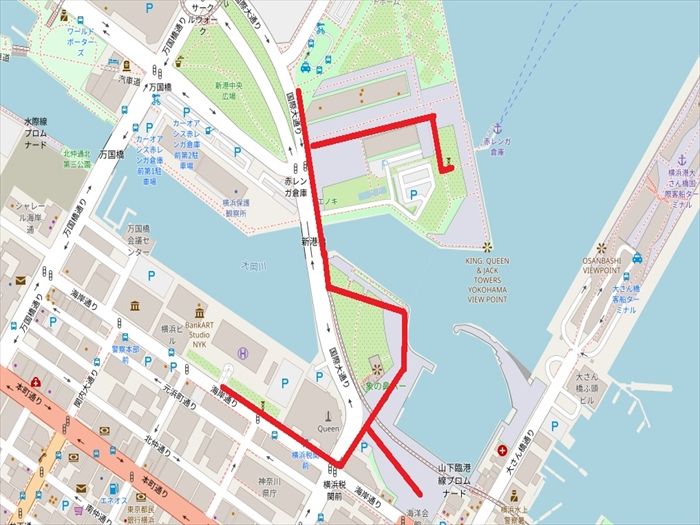

『港・ヨコハマ』を巡る(その8):開港広場前交差点~山下公園・世界の広場

ーーが(その8)の散策ルート。『大さん橋』を後にして『象の鼻防波堤』入口前を『開港広場前交差点』に向かって歩く。『開港広場前交差点』。『開港広場前交差点』手前から『日本キリスト教会横浜海岸教会』をズームで。『日本キリスト教会横浜海岸教会』は1872年に設立された日本で最初のプロテスタント教会。関東大震災で倒壊。2014年12月に改修工事が完了、毎晩、ライトアップされていると。前まで行って。『開港広場前交差点』まで戻ると『山下公園通り』沿いにあった『史跡 英一番館跡(ジャーディン・マセソン商会)』碑。日米修好通商条約によって、横浜は安政6年6月2日(1859年7月1日)に開港した。開港と同時に、それまで上海、香港を拠点にして中国との貿易に従事していた商人たちが、続々と横浜入りをした。居留地一番地に店舗をかまえた当時の東アジア最大の商社「ジャーディン・マセソン商会」の横浜支店は「英一番館」と呼ばれ、当地の代表的な商社として昭和初期まで活動を続けた。ジャーディン・マセソンは現在も有力な国際商社として存続している。シルクセンター前の史跡英一番館跡と書かれた碑のところに、小さな「桑の森」が。この傍に植えてある1本の桑の木は、横浜が開港したころに神奈川県津久井郡津久井町で栽培されはじめた木を持ってきたもの。土地の関係であまり大きく成長していないが、小さいながらも歴史ある古木とのこと。そして「桑の森」の後ろに彫刻家安田周三郎 氏の秀作「絹と乙女」像が。『シルクセンター』ビル。ウィキペディアによると「シルク博物館はシルクセンターの2階と3階にあり、2階前半の「ふしぎファーム」コーナーでは養蚕や紡績、染織に関する展示のほか、通年に渡りカイコを飼育しており、糸繰りや機織りの体験ができる。2階後半の「しらべライブラリ」コーナーでは横浜港と生糸貿易の関わり、暮らしの身近にあるシルク、絹の最新技術などに関する展示がある。階の「シルクのあゆみ」コーナーでは、日本および世界各地の絹を使った時代風俗衣装や民族衣装が展示されている。」と。『シルク博物館』入口。『開港の道・山下臨港線プロムナード』横浜税関付近から大さん橋入口を経て山下公園西端を結ぶ500mほどの遊歩道であり、桜木町駅から港の見える丘公園を経路とする「開港の道」の一部と位置づけられている。遊歩道の大半が線路の高架橋部分を流用して造営されているため大半の部分が高架であり、大さん橋と山下公園の付近においては設置された階段やスロープから遊歩道に出入りすることになる。『山下公園』に入る。山下公園は関東大震災の瓦礫などを埋め立てて昭和5年(1930年)3月に開園。海沿いに長さ約750m、幅約100mと細長く、面積は7万4121㎡。正面に姿を現したのが『インド水塔』。1923年(大正12年)の関東大震災では、横浜に在住し被災した在日インド人救済のため、横浜市民が被災インド人への住宅の手当てなどに力を注いだ。1930年(昭和5年)に瓦礫処分場として埋め立てられた場所の上に山下公園が開園。そして1939年(昭和14年)に、横浜市民への感謝と同胞の慰霊のために在日インド人協会が山下公園内に建立したのがこのインド水塔である。設計は鷲巣 昌、施工は清水組。イスラム教の寺院モスクの中庭にあるハウズ(泉亭)を想起させる珍しいスタイルのモニュメント。イスラム風、インド風、日本風が混在したデザインが特徴的で、東京の築地本願寺を思わせるような形であるとの評もある。横浜市認定歴史的建造物。『山下公園』から先程訪ねた『大さん橋ふ頭ビル』をズームで。そして『大さん橋』とエンターテイメント レストラン船『ロイヤルウイング』。『横浜ベイブリッジ』。『山下公園』を湾沿いの遊歩道を歩く。『潮位標尺』が設置されていることを発見。これは簡単に云えば海面の水位を測るモノサシ。海面の変動の要因・横浜港おける海面の高さの基準・警戒水位の3項目についてで、かなり詳細な記述で参考になった。潮位計については、超音波の反射により測定し、そのデーターを自動的に災害対策本部に送信する方式の機器が全国に配備されているようです。それに比較すると、この設備は何ともレトロでローテクの感じを否定出来ませんが、簡単素朴な構造ですから手軽に数多く設置できるメリットが有るようですし、バックアップとしても有効でしょう。『山下公園』から『横浜マリンタワー』を見る。この花は『ハゴロモジャスミン』であろうか?『氷川丸』を見る。『赤い靴はいてた女の子』。大正11年、野口雨情作詞・本居長世作曲で発表された童謡『赤い靴』。童謡『赤い靴』の2番の歌詞には「横浜の埠頭(はとば)から 汽船(ふね)に乗って 異人さんに つれられて 行っちゃった」という歌詞があり、その歌詞をイメージして昭和54年、山下公園に造られたのがこの『赤い靴はいてた女の子像』。像を寄贈したのは赤い靴を愛する市民の会(現・赤い靴記念文化事業団)。平成22年には山下公園の少女像と同型の像が、横浜市と姉妹都市のアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ市(San Diego)の海辺に建立されていると。海の彼方に向かって座っている少女の姿は、童謡の歌詞を考えると切ない、悲しい姿。童謡『赤い靴』 作詞:野口雨情 作曲:本居長世1.赤い靴(くつ) はいてた 女の子 異人(いじん)さんに つれられて 行っちゃった2.横浜の 埠頭(はとば)から 汽船(ふね)に乗って 異人さんに つれられて 行っちゃった3.今では 青い目に なっちゃって 異人さんの お国に いるんだろう4.赤い靴 見るたび 考える 異人さんに 逢(あ)うたび 考える『山下公園』内では扇子を持って体を動かしている老々男女。山下公園の広場の真ん中近くにあったのが『西洋理髪発祥之地』碑。断髪令が出された明治4(1871)年より早く、西洋式床屋は外国人相手に開業されていました。日本最初の床屋は、小倉虎吉が明治2(1869)年に居留地で開いていたものとされています。山下公園に建つ「ZANGIRI」とタイトルされた「西洋理髪発祥之地」を記す石像は、一見の価値あり。当時、「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」と囃されていましたが、斬新な散切り頭に負けず劣らずユニークな像。『氷川丸』を再び見る。そして山下公園の日本郵船氷川丸の係留地に近い、中心に噴水『水の守護神』が。昭和30年10月、サンディエゴ在住の日系市民の要請にこたえ、横浜市は「雪見灯篭」を寄贈したのが提携促進の始まり。昭和30年11月、横浜で開催された日米市長会議に出席したサンディエゴ市長から姉妹都市提携の申し入れがあり、横浜市とサンディエゴ市は昭和32年10月29日に姉妹都市として提携しました(横浜市として初めてとなる姉妹都市提携)。その年からお互いの動物園に飼育される動物交換も開始されています。横浜からサンディエゴへは、昭和35年4月に茶室を寄贈。そのお返しとして昭和35年7月に「水の守護神」がサンディエゴ市から贈られ、山下公園に設置されたのです。水の守護神像を囲むように4基の「ミッションベル」さらに『美しきサンディエゴ』の歌碑が立ち、一帯は、「サンディエゴ友好の泉」と付けられています。噴水が高々と。『エル・カミーノ・レアールのミッションベル』。1769年から1832年にかけて、聖フランシス派の修道士たちが、アメリカのサンディエゴからサンフランシスコまでの960kmに21ヶ所の伝道所を設けた。このルートは「エル カミーノ レアール」(スペイン国王の道)と呼ばれる。20世紀になって、このルートを確認して、道路に沿ってミッションベルが立てられた。1983年(昭和58)に横浜市とサンディエゴ市(カリフォルニア州)との姉妹都市提携25周年を記念して複製が贈られたと。『横浜マリンタワー』が大きく見えて来た。『かもめの水兵さんの歌碑』。武内俊子が作詞を行ったきっかけは、ハワイに旅行する叔父 足利瑞義(浄土真宗本願寺派 勝願寺住職)を見送るために横浜港の大さん橋に行ったことにあると。夕暮れの中で数十羽のかもめに魅了され、帰途でかもめの白い姿を水兵に見立てて詞を完成させたと。1.かもめの水兵さん 並んだ水兵さん 白い帽子 白いシャツ 白い服 波にチャップチャップ 浮かんでる2.かもめの水兵さん 駆け足水兵さん 白い帽子 白いシャツ 白い服 波をチャップチャップ 越えていく『氷川丸』。氷川丸は日本郵船が1930 年にシアトル航路用に建造した全長163.3mの貨客船。当時最新鋭の船として竣工した。戦争中は海軍特設病院船となり、終戦までに3回も触雷したが沈没を免れ、戦後は貨客船に戻り1953年にシアトル航路に復帰。船齢30年に達し第一線を退くまでに、太平洋横断254回、船客数は2万5千余名と、活躍した。1960年に引退した後、1961年より山下公園前に係留保存され、2008年に「日本郵船氷川丸」としてリニューアルオープンした。戦前の日本で建造され現存する唯一の貨客船であり、造船技術や客船の内装を伝える貴重な産業遺産として高く評価され、2016年に重要文化財に指定された。大人300円で氷川丸船内の見学が可能。『日米友好ガールスカウトの像』。この銅像は日米友好の記念としてアメリカガールスカウト50周年とガールスカウト本連盟の世界連携加入を記念して1962(昭和37)年3月18日に建てられた。台座には「やくそく」と彫られていて「ガールスカウトの友情」を示す像とされています。約160種1900株の『未来のバラ園』はピークは過ぎていたが、バラの花を楽しむことは出来た。純白のバラの花。『横浜港観光船』乗り場。再び『横浜マリンタワー』。『展望台』1961年の開業より横浜を見守り続けてきた「横浜マリンタワー」は、保全を目的とした改修工事のため、2019年3月31日をもって全館一時休館中。2022年4月以降に再開予定とのこと。おまつり広場の南東、石のステージ。涼し気な水の流れにホット一息。石のステージから水の階段を上ると世界の広場へ。山下公園の南東端、駐車場屋上の『世界の広場』。『世界の広場』からの『みなとみらい21』の景色。そして階段を降り『おまつり広場』の木陰に立っていたのが『リカルテ将軍記念碑』。アルテミオ・リカルテは一八六六年十月二十日フィリピン共和国北イロコス州バタック町に生る。一八九六年祖国独立のため挙兵、一九一五年「平和の鐘の鳴るまで祖国の土をふまず」と日本に亡命、横浜市山下町一四九に寓居す。一九四三年生涯の夢であった祖国の独立を見しも、八十才の高令と病気のため一九四五年七月三十一日北部ルソンの山中に於て波乱の一生を終る。リカルテは真の愛国者であり、フィリピンの国家英雄であった。茲に記念碑を建て、この地を訪れる比国人にリカルテ亡命の地を示し、併せて日比親善の一助とす。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.15

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その7):横浜港『大さん橋』

ーーが(その7)の散策ルート。『大さん橋』に向かって歩く。『山下臨港線プロムナード』の橋には『横浜港大さん橋国際客船ターミナル』の文字が。『山下臨港線プロムナード』への階段下のコンクリート橋脚にはパネル絵画が。『1870年(明治3)頃の横浜港』。右側から飛び出している『象の鼻』と呼ばれる石積みの突堤は、現在も、このパネルの裏手右方向に残っていた。道路の反対側のパネル絵画。明治43年(1910年)頃の横浜港。中央に伸びているのが明治27年(1894年)創建の『大さん橋』。1923年の関東大震災で壊れるが、昭和初期の復旧工事などを経て、現在にいたっている。『大さん橋』の中ほど左手に、当時の『象の鼻』突堤が見える。更にその左に『赤レンガ倉庫』も。『大さん橋』部分をズームで。これも歴史を感じさせる『横浜艦船商工業協同組合』の建物。右側に『神奈川県 横浜水上警察署』。道路脇の案内板『日本近代化の出発点 象の花 ー支倉大使欧米派遣ー』。「象の鼻から欧米へ明治4年11月12日(1871年12月23日)、国の命運をかけて特命全権大使岩倉具視、副使木戸孝允、大久保利通、伊藤博文ほか、同行者を含め100余名の岩倉使節団は、欧米へと汽船アメリカ号でここ「象の鼻」から出航しました。その目的は、幕末に欧米諸国と締結した不平等条約の改正交渉をすることと、欧米の国家制度や産業技術などを学び日本の近代化を急いで進めることでした。使節団、随行員そして同行した若き留学生たちは、それぞれに壮大な夢と強い使命感を持って海を渡りました。欧米諸国の文明に触れて使節団は、当初10ヶ月の予定のところ、1年9ヶ月の月日を費やし帰国しました。条約改正交渉には至らなかったものの、欧米の制度、技術、文化に直接触れ、新しい国づくりの必要性を強く自覚し、日本の近代化を急速に進めることとなりました、また、同行した留学生たちも、様々な分野で欧米の最新の知識や学問を日本にもたらし活躍しました。日本近代化の青写真を創った岩倉使節団の壮大な旅の出発点ともいえる「象の鼻」は、現在も当時と変わらない場所にその姿を残しています。」日の丸が掲げられた艀に立つ三人の人物。中央が岩倉具視、向かって左側が大久保利通、右側が木戸孝允。『象の鼻防波堤』入口付近から、『みなとみらい21』地区、『赤レンガ倉庫』を見る。『象の鼻防波堤』先端部。象の鼻防波堤は明治中期の姿に復元されている。ガス灯を模した照明灯が設置され、関東大震災で沈んだと考えられる防波堤の一部は、そのままの形で保存・復元されている。今は、横浜港を見渡すことができる、新たなビューポイントになっているのだ。以前訪ねた際は、ライトアップ用のリングが設置されていたが・・・。前方右側には『大さん橋ふ頭ビル』が。『大さん橋』のふもとに在る逆三角形の屋根が特徴的な建物が『大さん橋ふ頭ビル』。以前はここが『旧横浜港大さん橋国際客船ターミナル』であった。設計は、株式会社松田平田設計で、竣工は1993年3月。さらに『大さん橋』に向かって進む。前方に大きなウッドデッキが両側に見えて来た。『象の鼻と神奈川台場』。「「象の鼻」と「神奈川台場」について 日本が開国した当時、国際港には波止場とあわせて台場(砲台)が備えられており、明治4年(1871年)岩倉具視を全権大使とした使節団が西洋諸国に「象の鼻(波止場)」から出発した際にも、「神奈川台場」から祝砲が打たれた記録が残っている。 「象の鼻」と「神奈川台場」の2つの史跡は現在もその遺構の一部が残っていることから、横浜市では、平成21年(2009年)開港150周年を記念して、開港当時の歴史を現在、そして後世に伝えるため、「象の鼻」の復元工事、「神奈川台場」の周辺設備工事を行った。象の鼻とは 安政5年(1858年)に米、蘭、露、英、仏と通商条約が結ばれ、翌年(1859年)横浜港が開港する。港には波止場が造られ、そのうちの一つ西波止場(イギリス波止場、後の「象の鼻」)は、国際航路に乗船した旅客の出入りや輸出入品の上げ下ろしに利用された。 初代の波止場は、2本の平行な形状だったが、慶応2年(1866年)の大火をきっかけに周辺道路が再整備されたのにともない、波止場の延長工事が行われた。その際、東側の波止場は、波除けとして機能するよう大きく湾曲した形状に造り変えられた。こうして、後に「象の鼻」と呼ばれる防波堤が誕生した。神奈川台場とは 安政6年(1859年)5月、幕府は伊代松山藩に命じ、勝海舟の設計で台場(砲台)を神奈川宿(現在の神奈川区)の沖合に構築した。 台場は、総面積約26,000m2(約8,000坪)の海に突き出た扇形で、約7万両の費用と工期約1年を要し、万延元年(1860年)6月竣工した。 国交のある国々と礼砲や祝砲を交換するという、当時の国際港としてなくてはならない重要な役割を担った施設である。 明治32年2月に廃止されるまで台場として使われていたが、大正10年(1921年)頃から埋め立てられた。現在は、周辺整備工事により石垣の一部をみることができる。」『大さん橋ふ頭ビル』を正面から。入口左にあった『大さん橋』を支えた螺旋杭であると。そして『ウッドデッキ』が始まる。建物2Fや屋上床はブラジル産イペを使用したウッドデッキになっており、さらに天然芝の緑地を設けてあった。『ウッドデッキ』を歩く。現在の『大桟橋国際客船ターミナル』は海面から少し隆起したように建っていた。『大桟橋国際客船ターミナル』のホールを入口を見下ろす。大さん橋の2Fの奥に位置する多目的ホールである。床面・壁面はウッドデッキ仕上げ、正面奥は強化ガラスウォールであり、横浜ベイブリッジ方面を望むことができる。広さは約2,000m2であり、天井高は6.5〜7.5mある。最大で1,200名の収容が可能であり、屋上フリースペースから連続した空間としての利用も可能である。波静かな横浜港そしてみなとみらい21地区を見る。ウッドデッキが先端まで続く。赤レンガ倉庫と高層ビル群。先程近くで見た巡視船『あきつしま PLH32』。湾内を走る『警戒船』。『横浜税関』。『横浜ランドマークタワー』と『クイーンズスクエア』そして『観覧車』。漸く『大さん橋』の先端近くまで。『横浜ベイブリッジ』を見る。ズームで。その奥に自動車運搬船の姿も。『横浜市風力発電所(ハマウィング)』は回転していなかった。『大さん橋』先端から『JERA(株)横浜火力発電所』方面を見る。歩いて来たウッドデッキを振り返る。巡視船『あきつしま PLH32』の奥に『ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル』。空の雲も少なくなり、青空の横浜港の景色を堪能する。反対側には『横浜マリンタワー』と『氷川丸』の姿が。これから歩く『山下公園』。一人佇む女性の姿。見事な色を維持している芝生。塩害に強い品種なのであろう。『大桟橋国際客船ターミナル』のホールを訪ねた。ホール正面は、強化ガラスウォール。『ロイヤルウイング』は、2017年現在、神奈川県横浜港の大桟橋を拠点として営業しているエンターテイメント・レストラン船。旧船名は「くれない丸」。日本で唯一のエンターテイメント レストラン船「ロイヤルウイング」は、旅客定員630名を誇る大型客船。美しい景色や夜景で有名な横浜港内を2時間弱かけて運航しているのだと。『大桟橋国際客船ターミナル』のホール内を訪ねる。約2,000㎡の広々としたスペースは、最大約1,200名の収容能力があると。ホール正面には和風の石庭そして朝顔の花が迎えてくれた。『伊豆諸島 東京行き』の船の案內所も。竹芝客船ターミナルからここを経由して伊豆諸島に行く船もあるようだ。『ロイヤルウイング』のディナークルーズ他のポスター。『ロイヤルウイング』の模型船体。こちらは『Diamond Princess(ダイヤモンド・プリンセス)』。日本の長崎で建造され、日本発着のクルーズ旅行に就航している大型客船。主に夏季はアジア、冬季はオーストラリアをクルーズすると。旅客定員: 2,706名。『大桟橋国際客船ターミナル』案内図。ウッドデッキがあるのは屋上・RF。今度、大型クルーズ船が『大さん橋』に着岸している日に再び訪ねたいと思ったのであった。そして次の目的地『山下公園』に向かって戻る。再び『大さん橋ふ頭ビル』の前を歩く。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.14

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その6):横浜情報文化センター~RESTAURANT SCANDIA

ーーが(その6)の散策ルート。『横浜地方裁判所』の前の『日本大通り』のT字路交差点から『横浜地方裁判所』を振り返る。『横浜三井物産ビル』の路地を中に入っていくと、反対側にあったのが『横浜情報文化センター』の建物。横浜情報文化センターは、日本新聞博物館と放送ライブラリーを中核として、多目的ホールやオフィススペースを備えた複合施設である。オフィススペースには情報関連企業が入居している。旧・横浜商工奨励館(昭和4年に関東大震災により打撃を受けた市内商工業界の復興事業として建築)を再利用した4階建ての旧館部分と新たに造られた12階建ての新館部分から構成される。旧館部分は、横浜らしい建築を創り出している近代建築として平成11年2月に「横浜市認定歴史的建造物」に認定されている。内部には『日本新聞博物館』、『放送ライブラリー』も入っているようであった。『新聞少年の像』。戦後の経済発展とともにその歴史を刻んできた新聞配達。その一翼を担っていたのが新聞少年たち。日本新聞博物館の「新聞少年の像」は、日本新聞販売協会創立50周年を記念して、2004年(平成16年)に寄贈されたものであると。こちらが、『日本大通り』側の正面入口であろうか。『大さん橋入口交差点』にあったのが『旧横浜市外電話局』。「旧横浜市外電話局は、昭和4(1929)年に横浜中央電話局として建設されました。設計をおこなったのは横浜出身の逓信省技師中山広吉で外壁には濃茶色のタイルを全面に貼り、装飾を控えた堅実なデザインでありながら、2階から4階をまとめる柱型や頂部の石のコー二スに古典主義様式の細部を残すなど、昭和戦前期の逓信省建築特有の意匠が認められます。各階の高さは異なっており、1階と3階は高くそれぞれ営業室、交換室として使用されました。また、2階には局長室、技術官室などの業務スペースが、4階には女子職員のための休息室や食堂、宿直室が設けられていました。その後、市外電話局及びNTT横浜情報案内センターの時代を経た後、NTTの移転を機会に、横浜の施設として活用されることとなり、本町通り側および大桟橋通り側の外壁を創建当時のまま残して、平成15年(2003)年、新しく生まれ変わりました。」シックで落ち着いた風格が、横浜の町並みに映えていたのであった。黒の扉も重層感が。『大さん橋入口交差点』の角、『旧横浜市外電話局』の対角線上にあったのが『ホテルコンチネンタル横浜』『本町通り』を県庁方面に戻ると、『横浜港郵便局』の建物の壁に展示されていた絵画。2015年(平成27年)の神奈川県版年賀はがきデザイン。『伝えたい想いがそこにある』『手紙って、いいね!』の文字が上に。再び『横浜地方検察庁』の建物が『港湾郵便局交差点』の向かいに。交差点の渡ると目の前にあったのが『神奈川運上所跡』。安政5(1858)年、米英仏露蘭5か国との間に修好通商条約が結ばれ、神奈川宿の名寺には各国領事館や公使館が開設されました。翌年、貿易や外交業務、外国人の居留地整備などを総合的に行う機関として、神奈川宿対岸の横浜村、現在の神奈川県庁あたりに設けられたのが運上所です。運上とは税金のことで、明治5(1872)年に横浜税関に改められ、今に至ります。『日本大通り』の銀杏並木の歩道を神奈川県庁方面に向かって進む。『神奈川県庁』。『ウィキペディア(Wikipedia)』によると関東大震災で焼失した旧県庁舎の再建にあたり、公募で当選した小尾嘉郎の案を基に、神奈川県内務部(成富又三)により設計され、建築顧問として佐野利器が迎えられた。昭和初期に流行した帝冠様式が取り入れられている。1926年(大正15年)12月4日に地鎮祭が執行されたのち、1927年(昭和2年)1月15日より建設に着手され、建築工事費約275万円を費やして1928年(昭和3年)10月31日に完成した。塔屋は「キングの塔」として親しまれており、横浜税関本関庁舎(クイーンの塔)、横浜市開港記念会館(ジャックの塔)とともに「横浜三塔」の一つに数えられる。かつてこの塔は「修養塔」とよばれており、最上階に横浜の総鎮守とされる伊勢山皇大神宮の分霊が祀られていた。また歴史的建造物として、1996年(平成8年)に登録有形文化財(建造物)に登録された。大桟橋通と日本大通にはさまれた場所にある『横浜開港資料館』。ここは、もともと『英国総領事館』として、1931(昭和6)年に建てられた。総領事館としての横浜の業務は1972年に停止され、それを利用して1981年に横浜開港資料館として開館したと。英国工務省が設計し、資材すべてを英国から取り寄せて建築したもの。鉄筋コンクリート造の3階建てで、一部地階が付いている。屋根は銅板葺で、石造の外観を持っている古典様式の建物。『横浜開港資料館』入口前。『横浜開港160周年記念 開港前後の横浜 村びとが見た1858~1860』が開催中。『開港前後の横浜』のポスター。「今からちょうど160年前のこと。江戸幕府は、横浜村という海に面した村を開発して町と波止場をつくり、外国人と貿易をはじめました。村に住んでいた「和兵衛」と「おはま」は、開港前後(おおよそ1858~1860年)の横浜の移り変わりをつぶさに見聞します。ふたりはいったいどんな光景を見たのでしょうか? 当館が保管する浮世絵、地図、古文書のほか、新たに見出された歴史資料もまじえながら、ふたりの視点から横浜開港をわかりやすく紹介します。」と。『脇玄関』。隣にある玉楠の木の下で日米和親条約が結ばれたという土地に建つこの建物は、昭和47年までイギリス領事館として使われていた。設計も英国工務省らしく18世紀のジョージアンスタイルの都市邸宅をほうふつとさせるデザインで、玄関周りが特徴的。こちらが正門玄関なのであろう。左右に立つ大きな柱はキャピタル(柱上部)にアカンサス(葉薊/ハアザミ)の葉と蔓が彫刻されているコリント式で、その奥に玄関ドア、2階窓、そして3階の半円窓までを吹き抜けとした印象的なデザイン。そして『開港広場前交差点』に出る。正面に『海洋会館(旧大倉商事横浜出張所)』。もとは大倉商事の出張所として建てられたもの。右隣にある『横浜貿易会館』と設計・施工・施工時期も同じ兄弟ビル。特に特徴のない典型的なスタイルの建物ですが、現在は解体されてしまった「キッコーマンビル」を含めて、連続する四棟のスクラッチタイルのビルディングのひとつとして「港町ヨコハマ」の雰囲気を印象づける、いい味を醸し出している建物。『横浜貿易会館』『横浜貿易会館』は、横浜における貿易振興の為に設立された”横浜貿易協会”の事務所ビルとして、関東大震災復興期の昭和4年(1929)に竣工した。設計・施工は大倉土木で、外壁のスクラッチタイルが特徴的。隣に現在も残る『海洋会館(旧大倉商事横浜出張所)』と同時に同じ設計・施工で建てられた。『昭和ビル(旧カスタム・ブローカー・ビルディング)』。海岸通りに連なるスクラッチタイルの外壁が特徴的な戦前期のモダンビル群のうち、西端の象の鼻パーク入口脇に立つ「昭和ビル」。「昭和ビル」は関東大震災後の昭和6年(1931)に「カスタム・ブローカー・ビル」として竣工した。多くの横文字の店が並び、米国の田舎の居酒屋の如し。一番手前にあったのが『Restraunt AQUA 0LIVINE』。漁港直送の魚介を生かした魅惑的で色鮮やかな料理 明るく温かな雰囲気のフレンチレストラン。店内は2階にあるため窓からは海が見え、とても落ち着くレストランであると。そして『象の鼻パーク』へ再び。『横浜税関(神奈川運上所)』の案内板。「安政6年(1859)、幕府は開港のために神奈川奉行所を設けました。その下で、通商事務のほか、船の出入港手続き、洋銀両替、各国領事との交渉や違法行為の取締りなど幅広い業務を取り扱ったのが、神奈川運上所でした。運上所の庁舎は波止場の中央正面に建てられていました。明治4年(1871)には運上所業務のうち通商事務などが大蔵省の所管をされ、明治5年(1872)には全国の運上所の名称が「税関」に統一されました。明治6年(1873)、「横浜税関」となってからの初代本庁舎が初代運上所の建屋があった位置よりやや海側に石造3階建てで建設され、明治16年(1883)にはこの庁舎は神奈川県に譲渡されました。明治18年(1885)になると、中央に「塔を配した煉瓦造2階建の2代目本庁舎が建設されました。大正12年(1923)に震災の復興事業の一つとして建設されたのが現在の3代目本庁舎です。この庁舎にそびえる高さ51mのエキゾチックな塔は一般に「クイーンの塔」と呼ばれ、今も広く親しまれています。右写真上より初代横浜税関本庁舎 「横浜税関」 横浜開港資料館所蔵2代目横浜税関本庁舎 「横浜税関庁舎」 横浜開港資料館所蔵3代目横浜税関本庁舎 「横浜税関」 横浜都市発展記念館所蔵歴代の横浜税関本庁舎の位置図」『「海の日」の由来』案内板。「海の日は、1876年(明治9年)、明治天皇の東北地方巡幸の際、それまでの軍艦ではなく灯台視察船「明治丸」によって航海をし、7月20日に横浜港(象の鼻地区)に入港して、横浜御用邸伊勢山離宮へ帰着したことにちなみ、制定された。」しかし、2003年(平成15年)の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により、7月の第3月曜日となった。なお、2020年(令和2年)は東京五輪・パラリンピック特措法により、東京オリンピックの開会式の前日に当たる7月23日(木曜日)に変更されるのだ。『象の鼻パーク』案内板。1854年3月31日にアメリカのペリー提督が2度目の来日で、上陸した場所。安政6年(1859)日米修好通商条約により、開港場に指定される。横浜で最初の波止場。象の鼻パークには歴史解説板があちこちにあり、歴史を物語っていた。『象の鼻地区の変遷』案内板。安政5年(1858年)に米、蘭、露、英、仏と修好通商条約が結ばれ、翌年横浜港が開港すると、港には東波止場(イギリス波止場)と西波止場(税関波止場)の二つの波止場が作られました。その東波止場が時代とともに少しずつ形を変え、現在の象の鼻の原型となりました。現在の象の鼻は関東大震災後に復旧された形が元になっています。『港を支えた艀荷役』案内板。そして『波止場会館』。波止場会館は、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩5分、ベイブリッジや大桟橋ふ頭など横浜港をのぞみ、象の鼻パークに隣接する好立地な環境の会議室。『横浜港港湾労働者供養塔』。供養塔は横浜港で不慮の事故で亡くなった港湾労働者を供養するため1974年に山下ふ頭に設置。昨年5月に開港150周年を記念して横浜港発祥の地である象の鼻パークに移転した。現在まで2830柱近くが合祀(ごうし)されているとのこと。『藤木幸夫』の文字が。何か心当たりがあると思ったが、実は今回の、横浜市の林文子市長がカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致を正式表明した事に対して、噛み付いていた『ハマのドン』なのであった。『RESTAURANT SCANDIA』。横浜を代表する山下公園からほど近くの海岸通り、大桟橋の入り口の角に位置するひときわ風格ある石造りの建物がその「スカンディヤ」。竣工は1929年。もともとは、進駐軍に接収されていた横浜貿易ビル。1階はカジュアルな「スカンディヤ ガーデン」、2階が、瀟洒な空間が広がる北欧料理レストラン「レストラン スカンディヤ」。古くは横浜港を利用した外国人らで賑わい、ヒッチコック監督や美空ひばりも訪れたのだ。なんでも、昔の従業員は全員英語が話せたとか。今でも有名人がお忍びで来訪することがあるのだと。私も大学時代、研究室の先輩に連れられて何度か訪ねて食事をご馳走になった懐かしい店なのである。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.13

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その5):馬車道・牛馬飲水~日本大通り

ーーが(その5)の散策ルート。更に『馬車道』を進む。『神奈川県立歴史博物館』前の道路の向かいにあったのが『牛馬飲水』。レトロな雰囲気の馬車道十番館前に置かれている「牛馬飲水槽」。牛馬が人や荷を運び町を行き交った当時、道中で給水しひと休みした休憩所で、日本人道会(神奈川縣動物愛護協会の前身)と横浜荷馬車協会によって設置された。馬車道十番館前のものは大正6年(1917)に磯子区の八幡橋に設置され昭和45年(1970)に移設されたもの。当時は他に中区の生糸検査所、西区高島町駅前、久保山のガードそばにも置かれたという。なお、神奈川県立歴史博物館前にもレプリカが設置されている。外国人の馬車が行き交い、明治2年(1869)に開通した東京~横浜間の乗合馬車の発着所が吉田橋のわきに設けられたことなどから「馬車道」と呼ばれるようになったとされる馬車道周辺で、まちが牛馬とともに在った当時の雰囲気を感じさせてくれる小さな遺構。『馬車道歴史散策ガイド』。案内板の『QRコード』をスマートフォンなどで読み込むと、各地点の現在の映像と、明治期の風景が写真や絵で見られるのだ。『QRコード』を接写で。『旧川崎銀行横浜支店(日本興亜馬車道ビル)』。『旧川崎銀行 横浜支店』。1922年(大正11年)の建築物。 設計者は横浜生まれの建築家・矢部又吉。旧横浜銀行本店の設計者・妻木頼黄の弟子。横浜市認定歴史的建造物。『下岡蓮杖顕彰碑』横浜初の日本人写真家・下岡蓮杖の顕彰碑。蓮杖は、1862年(文久25年)に野毛で開業し、のちに馬車道に写真館を新設。多くの門下生を育てた。 碑の上にのっているのは、当時の写真機をイメージしたもの。そして馬車道をUターンして『本町4丁目』交差点まで戻る。交差点角の横浜第一ビルディングの前にあったモニュメント。再び『旧安田銀行横浜支店・東京芸術大学 大学院映像研究科 馬車道校舎』を本町通り越しに。1929(昭和4)年竣工。設計は安田銀行営繕課、施工は大倉土木(現大成建設)。横浜市の歴史的建造物に認定され、鉄筋コンクリート造、石張り、2階建の馬車道入口のシンボルマークでもある。安田財閥の基幹企業であった安田銀行の店舗のひとつですが、他に現存するものは少なく、この建造物は貴重な存在となっている。『旧東京三菱銀行 横浜中央支店』後ろに建つ高層ビルは「D’ グラフォート横浜クルージングタワー」という高層マンション。イオニア式オーダーが銀行らしい重厚な印象を与える建物で横浜市認定歴史的建造物だが、いわゆるファサード保存した、日本興亜馬車道ビルと同じく「かざぶた建築」の物件。新築の高層ビルに昔のレトロな外壁を貼りつけるこの方式は、「かざぶた建築」ともいわれる。設計は日本興亜馬車道ビルを設計した矢部又吉。横浜市認定歴史的建造物の鉄筋コンクリート造り、2階建て。旧東京三菱銀行横浜中央支店元第百銀行横浜支店1934(昭和9)年横浜市認定歴史的建造物設計 : 矢部又吉施工 : 戸田組横浜市中区本町4-41重厚な黒の入口。『横浜銀行協会、旧横浜銀行集会所』戦前は横浜正金銀行本店を始め、 三井・住友・安田・第一・三菱の、当時で言うところの五大銀行が店舗を構えていた一帯だった。そのような横浜の金融の中心街である本町通りに、銀行員の親睦・保養を目的として昭和11年に建てられたのが、この『横浜銀行協会』だったと。アールデコ調の直線的なデザインで纏められている。玄関ポーチの屋根に施されたチョコレート色の装飾と一本足の白い8角形の柱に施されたアールヌーヴォー調な花模様のレリーフ装飾がエレガント。◎設計:大熊喜邦、林豪蔵◎施工:清水組◎竣工:昭和11(1936)年7月◎構造:鉄筋コンクリート造3階建て・・・・竣工時◎所在地:横浜市中区本町3-28『本町2丁目交差点』を右に入った場所・東京都民銀行横浜支店前にあったのが『中居屋重兵衛店跡』中居屋重兵衛は群馬県の出身で開港直後に横浜に進出して、生糸貿易の過半数を占めていたと。当時の屋敷には生糸を買付けに来る外国人を楽しませる為に、中庭に金網を張って小鳥を放ち、座敷の周りにはガラス張りの大きな水槽を置いて金魚を泳がせていたという。この豪商がいたことで、横浜が日本最大の貿易都市に成長できたのかもしれません。本町通りに戻り更に進む。右手に見えて来たのは、『三井住友銀行 横浜支店』。1931年(昭和6年)に完成し、現在でも現役の銀行店舗として使用されている。正面に4本、側面に2本のイオニア式の柱が特徴で、縦に溝が彫られた円柱と、柱頭に渦巻状の装飾が乗る。内部はコリント式の柱列が吹き抜けの天井を支える。軒には40cmの庇が張り出し、上部窓の下の壁面には、帯状にギリシア雷文が彫られている。外壁は2~3年ごとにサンドブラストで研磨され、美観が保たれている。細部の造形は、アメリカより現物大の石膏模型が送られてきて、これに基づいて製作されたと。更に『本町通り』を進むと『県庁前交差点』の角にあったのが『横浜市開港記念会館(旧開港記念横浜会館)』。『県庁前交差点』を右折し写真SPOTから撮影。赤煉瓦の時計塔として親しまれているこの建物は、明治42年に横浜の開港50周年を記念して公募設計(コンペ方式)により建設され、大正6年6月に竣工した。大正12年の関東大震災では、外壁を残して屋根と内部を焼失、その後昭和2年に再建されたが、銅製のドームは省略され、内装もやや簡略化された。戦時中の被災は免れたものの、終戦から昭和33年9月まで米軍の接収を受けた。そして、市街地建築物の高層化が進むなか、老朽化のため保存か取り壊しかも岐路に立たされたこともあったが、昭和53年に修理、さらに平成元年にはドームが復元されて建設当時の姿がよみがえった。館のシンボルである高さ約36メートルの時計塔は”ジャック”と呼ばれ、県庁本館の”キング”横浜税関の”クィーン”と並び、入港する船員からトランプの三塔として親しまれている。『横浜市開港記念会館(旧開港記念横浜会館)』の海側。時間は8:23。『横浜市開港記念会館(旧開港記念横浜会館』の正面入口。『横浜市開港記念会館(旧開港記念横浜会館)』の関内側。「横浜市開港記念会館は、開港50周年を記念して、大正3年(1914)9月に着工され、大正6年7月1日の開港記念日に「開港記念横浜会館」として開館しました。建物は、大正12年の関東大震災によって一部が焼失したため、昭和2年と平成元年に復旧工事が行われ創建時の姿に復元されました。建物の外壁は、腰石まで花崗岩積みで、1・2階は赤い化粧煉瓦と白い花崗岩を積み上げた辰野式フリークラシックスタイルで、古典主義を自由にアレンジしています。東南隅には高塔(時計塔)、西南隅に八角ドーム、東北隅に角ドーム、さらに高塔を挟む位置にも角ドームを作り、屋根は寄棟造り・天然スレート葺で、越屋根は銅板葺としています。また、建物内部の広間、中庭に面する窓にはステンドグラスが用いられるなど、大正期の建物として華やかで優れた意匠が施されています。」『史跡 横濱町会所跡』と刻まれた石碑「この地に、明治7年(1874年)4月に竣功した石造2階建て屋上に高塔のある建物は、横浜市施行の明治22年まで横浜の町政を執った町会所でした。「時計台」の愛称で親しまれ、横浜の名所となっていました。明治23年横浜貿易商組合会館と改称し、その後横浜会館と改めましたが、明治39年12月類焼により焼失いたしました。跡地に開校50年を記念して現在の建物が大正6年竣工いたしました。また、この地は開港期より明治初年まで、岡倉天心の父 勘右衛門が支配人をしていた石川屋(越前藩(福井県)の生糸売込店)があったところです。」『岡倉天心誕生之地の碑』『横浜市開港記念会館』の正面入口の左側に、明治期に美術界の基礎を築いた岡倉天心(1862~1913)の誕生地を示す碑が。この場所で父が商館「石川屋(石川生糸店)」の支配人を務めていたと。石川屋には多くの外国人が出入りしてにぎわい、その繁盛ぶりは浮世絵にも残された。ここで幼少期を過ごした天心は、自然と英語を身に付け、後に米国人教師フェノロサの通訳として日本美術研究を手伝うことになり、美術行政の道を歩み始めたと。『横浜商工会議所発祥の地』。横浜開港記念会館がある建物の正面入口の左手に、「岡倉天心誕生の地」碑と並んでこの『横浜商工会議所発祥の地』碑が建つ。1874(明治7)年この場所に「町会所」が建てられた。当時非常に珍しかった時計塔のある建物で横浜名所になった。この町会所に1880(明治13)年に、外国を相手とする横浜商人の結束と自立をはかることを目的に「横浜商法会議所」が開設された。1928(昭和3)年に「横浜商工会議所」と改称。碑は商工会議所開設100周年を記念して1980(昭和55)年に建立された。そして再び『本町通り』に戻ると左手には『神奈川県庁』の姿が。『本町通り』から見た『神奈川県庁』。『港郵便局前交差点』の角にあったのが『横浜港郵便局』。『港郵便局前交差点』手前右側にあったのが『横浜地方検察庁』。『横浜地方検察庁 横浜区検察庁』。入口左横にあったのが『電信創業の地』碑。「明治2年(1869)12月25日この場所にあった横浜電信局と東京電信局の間にわが国ではじめて電報の取扱がおこなわれました。 昭和38年12月25日 日本電信電話公社」その隣りにあったのが『横浜地方裁判所』。『横浜地方裁判所 横浜簡易裁判所』。旧建物は1929年(昭和4年)の竣工で、神奈川県庁のデザインを参考にしたとされる。竣工 - 昭和4年構造- RC造規模 - 地上4階建設計者 - 大蔵省営繕管財局施工者 -大倉土木横浜市認定歴史的建造物として認定されている。『横浜地方裁判所 横浜簡易裁判所』を入口反対側から。『日本大通り』と銀杏並木。『横浜三井物産ビル』。1911年に三井物産横浜支店の事務所棟として竣工。2019年現在の名称は「KN日本大通ビル」。1927年(昭和2年)に増築。設計は日本人初の独立設計事務所を山下町に構えたといわれる遠藤於莵による。 同ビルは遠藤のモダニズム時代の総決算といえる建物であり、日本で最初の全鉄筋コンクリート造の事務所ビルである。関東大震災で横浜の建物群が壊滅的な打撃を受けた際にも、当建物は倒壊を免れ、鉄筋コンクリート造の地震に対する有効性を印象付けた。旧名称:横浜三井物産ビル建築主:三井物産構造形式:鉄筋コンクリート造地上4階地下1階屋根付階数:地上4階、地下1階竣工:1911年8月改築:1927年所在地:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14『日本大通り』の先に横浜スタジアムの照明灯が見えた。『日本大通り』と書かれた標識。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.12

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その4):横浜郵船ビル~神奈川県立歴史博物館

ーーが(その4)の散策ルート。更に海岸通りを進むと『海岸通3丁目』交差点前にあったのが『横浜郵船ビル』。現在も日本の海運業界を代表する企業である、日本郵船株式会社。『横浜郵船ビル』。1885(明治18)年に設立され、当時、欧米の名門海運会社が独占していた世界の主要都市への航路を短い期間で開設し、以後、世界有数の海運業者として歴史を重ねている。重厚で威厳のある横浜郵船ビルは、1936(昭和11)年、日本郵船株式会社創立50周年を記念して建てられた。設計したのは、金沢出身の和田順顕(わだじゅんけん)。東京美術学校(現:東京藝術大学)図案科を主席で卒業し、アメリカ各地を視察して当時の建築を学んだ建築家だ。当時、日本郵船に金沢出身の重役がいて、その関係から抜擢されたのではないかと伝わっている。機能優先のシンプルなモダニズムが台頭してきた時代に建てられた、ギリシャの神殿を思わせるアメリカ古典主義様式のこの建物は、前面に16本並んだ列柱が圧倒的な存在感を放っている。『日本郵船歴史博物館』催物案内。『日本郵船歴史博物館』は、2003年に横浜郵船ビルを竣工当時の姿にリフォームして併設された施設。近代日本海運の黎明期から今日に至るまでを紹介する常設展の他、さまざまな企画展が行われている。大きすぎてカメラに収まらないので道路を渡って。16本並んだ見事な重厚感ある列柱。柱頭にアカンサス(葉アザミ)の飾りを持ち、小さな渦巻きが入ったコリント式であると。『赤レンガ倉庫』、『馬車道』の案内標識。ここは海岸通4丁目。『海岸通4丁目交差点』から『赤レンガ倉庫』方面を見る。『海岸通4丁目交差点』を左折し、『万国橋通り』を進むと右手にあったのが『横浜第二合同庁舎』。当地には1873年(明治6年)には壮行学舎(のちの横浜小学校)が、1926年(大正15年)には横浜生糸検査所が設置されていた。1990年(平成2年)に横浜市認定歴史的建造物として認定されている。1995年(平成7年)に高層棟の建設を含む大改築が行われ、その際に旧生糸検査所の外観を復元した造りになっている。名称に「第二」とついているのは、すでに山下町に合同庁舎が存在したためである。横浜に残る生糸関連遺構の一つ『生糸検査所(現横浜第二合同庁舎)』の正面玄関に掲げられた彫刻。正面上部には蚕の成虫と菊の紋、桑の葉をあしらった紋章が設けられてると。戦前日本の主力輸出品であった生糸の品質検査を行う建物ならではの装飾。しかし、どこが蚕の成虫?どこが桑の葉?本町通りとの交差点・本町4丁目交差点角には『みなとみらい線 馬車道駅』入口が。ここを右折し、本町通りを進むと前方、『本町5丁目交差点』の道路の反対側にあったのが『旧第一銀行横浜支店(横浜アイランドタワー)』。高さ119mの超高層オフィスビル。2003年に建築家 槇文彦氏の設計により、都市基盤整備公団が建てた。みなとみらい開発以降では横浜を代表する高層ビルのひとつだが、現代的なビルの手前には重厚な石造りの古典建築がひっそりと佇んでいた。アイランドタワーが横浜を代表する現代作品なら、旧第一銀行横浜支店は戦前の代表作と言え、吹き抜けのバルコニーがよいアイストップ(eyestop)になっている。1929(昭和4)年竣工の歴史的建造物を移築・復元したビルで、ギリシア神殿風のトスカナ式柱頭を持つ列柱を並べた華麗な半円形のバルコニーと軒のデンテル模様が美しい建物。また、天井に吊り下げられたランタンはジャポニズムのエッセンスとしてよいアクセントとなっている。半円形部分のみが創建当初のオリジナルであると。『本町5丁目交差点』から『横浜ランドマークタワー』方面を見る。『旧第一銀行横浜支店(横浜アイランドタワー)』を正面から見る。『南仲通り』入口にあったのが『キングスバー(King’s Bar)』.馬車道駅3番出口すぐ前、東横イン隣りのビル地下1Fにあるジャズライブハウス『キングスバー』。『神奈川県立博物館』裏には大砲が展示されていた。『旧居留地90番地の大砲』。「外国人居留地90番地(現山下町90番地)に、生糸の輸出と時計の輸入に従事していたスイスの商社、シーベル・ブレンワルト商会(慶応元(1865)年創立)があり、明治維新の際の戌辰戦争中は武器の輸入も行っていました。昭和34年、同社跡地で建物の基礎工事中に大砲が見つかり、掘り出され、展示されておりましたが、平成15(2003)年、横浜市に寄贈されました。この大砲は、鋼鉄製の11ポンドカノン砲で、オランダ東印度会社のエンクハイゼン商館所属船の備砲です。使わなくなった大砲を錨に作り変え、横浜に出入りする船に売買するために持っていたものが、大正12(1923)年の関東大震災の時に、地中に埋まってしまったのではないかと推察されます。明治43年に出版された書籍に、同社の「倉庫の入り口に、明治初年に武器を扱っていた記念として大砲が備え付けられていた」という記載があります。明治初期の外国人居留地の外国商館と、取扱商品並びに輸入先がわかる遺品として、貴重な資料です。」再び『本町4丁目交差点』方面に引き返す。前方にある塔のビルは結婚式場『Casa d' Angela』近くまで行って。歴史的な建物だと思っていたが、違うようであったが。塔頂部は時計塔、時間は8:07。『CASAD' ANGELA(天使の住処)』。しかし、豪華なステンドグラスが人気の結婚式場であると。 【http://www.casadangela.com/facility/chapel.php】より『本町4丁目交差点』角にあったジョナサン 馬車道店前の馬のモニュメント。『本町4丁目交差点』を右折し『馬車道』に入る。アメリカが江戸幕府に開国を要求し、日米通商修好条約が結ばれた。これによって貿易のため横浜港が開かれ、関内に外国人居留地が置かれた。その関内地域と横浜港を結ぶ道路のうちの一つとしてこの道は1868年に開通した。外国人はこの道を馬車で往来しており、当時の人々にその姿は非常に珍しく、「異人馬車」などと呼んでいたことから、この道は「馬車道」と呼ばれるようになった。さらに翌年の1869年(明治初年)には下岡蓮杖ら日本人商人の共同出資によって東京横浜間の日本初の乗合馬車の営業が始まった。『馬車道』案内図。『旧富士銀行 横浜支店』1929年(昭和4年)に完成し、2001年まで富士銀行の支店として使われた後、2005年より東京藝術大学大学院の校舎として使用されている。本町通りと馬車道が交わる、現在の本町4丁目交差点角に、1929年(昭和4年)に安田銀行横浜支店として建設された。1923年に11行が合同で設立された安田銀行は、大正末期から昭和初期にかけて各地に支店を設けたが、盛岡・福島・本所・横浜の支店はいずれもルスティカ積みの外壁と4本の付柱で構成され、よく似た外観をもっていた。本ビルはその中でも最大の規模で、かつ唯一現存するものである。『東京芸術大学』の文字が。現在は東京芸術大学大学院映像研究科の校舎として使用されているとのこと。 扉の彫刻は、重厚感たっぷり。『ガス灯』。『イギリスからやってきたガス灯たち』。「英国国会議事堂のガス灯」テムズ川のほとりにそびえる高さ96mの時計塔ビッグ・ベンがシンボルとして立つことで有名な英国国会議事堂は、正式名称をウエストミンスター宮殿といい、1065 年エドワード国王によって建設されました。当時の建物は 1834 年の火災で焼失しましたが、1852 年に国会議事堂として再建、ビッグ・ベンもその時に建てられています。このガス灯は、この建物の北西部に立つ ガス灯 と同じものです。1872 年(明治5年 )日本最初のガス灯が 馬車道 にともされたことを記念して、 東京ガス の協力により設置しました。『旧東京海上火災保険ビル(馬車道大津ビル)』。神奈川県立歴史博物館の斜向かいに建つベージュのタイルと縦長窓が特徴の味のあるビル。建造は1936年でこの地に約80年建ち続けている。シンプルな外観ながら、壁面を覆うタイルの多様な張り方を主たる意匠とするアール・デコ特有のスタイルを示す。特に壁面頂部の表現は典型的なものである。現在も民間のオヒィス・ビルとして使用され、馬車道の歴史的景観を構成する貴重な建物である。建築年代:昭和11(1936)構造・規模:RC造4階・地下1階設計/施工:木下益治郎/大林組指定/分類:横浜市認定歴史的建造物指定年月日:平成12年度所在地:横浜市中区南仲通4-43そして『旧横浜正金銀行本店本館 (神奈川県立歴史博物館)』『国指定重要文化財 旧横浜正金銀行本店本館 』。『国指定史跡 旧横浜正金銀行本店』 「横浜正金銀行は、安政6年の開港以来、外国商人が主導していた貿易金融取引を改善するため、明治13年2月28日に設立されました。その後政府の保護を受けて外国貿易関係業務を専門的に担当する銀行として成長し、大正8年には世界3大為替銀行の一つに数えられるようになりました。この建物は明治37年に横浜正金銀行本店として建設され、ドイツの近代洋風建築の影響を受け、明治時代の貴重な建造物であることから、昭和44年3月12日には国の重要文化財の指定を受けております。さらにこのたび、我が国の近代史のなかでも、産業経済の発展に貢献した貿易金融機関のあり方を示す貴重な建造物およびその敷地であることから、国の史跡に指定されました。」創建当初のドームは、関東大震災で消失しており、現在のドームは県立博物館開館にあわせて、旧状にできるだけ近いかたちで復元された。ドーム全体の高さは、18.7メートルの隅欠き八角形。ドームの上には、高さ9.2メートルの尖塔飾りがそびえている。ドームは復元時にビルの屋上に載せた形になっていると。内部は鉄骨造りで内装は木材で覆われているとのこと。八角形のドームのそれぞれの下部にはドルフィン(イルカをモチーフにした想像上の生き物)が置かれているのだと。下からはシャチホコの如く見えたのであったが。建物はネオ・バロック様式の本格的な石造西洋建築で、外壁に浮彫りを与え重厚感が。現在は『神奈川県立 歴史博物館』。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.11

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その3):赤レンガ倉庫~神奈川県警察本部

ーーが(その3)の散策ルート。赤レンガ倉庫2号館。2号館は1911年(明治44年)、1号館は1913年(大正2年)に竣工。明治政府によって保税倉庫として建設され、建設当時の正式名称は横浜税関新港埠頭倉庫。保税倉庫としての役割は1989年(平成元年)までに終え、しばらく放置されていた。2002年(平成14年)に、1号館は展示スペース、ホールなどの文化施設、2号館は商業施設となり、付近一帯は広場と公園を備える赤レンガパークとして整備され、横浜みなとみらい21地区の代表的な観光施設となっている。2号館と1号館の間を国際通りに向かって歩く。1号館の赤レンガ倉庫沿いを進む。1号館は2002年(平成14年)4月12日、文化施設として開館。1階:床下には瓦などが展示されている2階 :展示スペース3室:各200㎡、天井高2.4m3階 :ホール:約400席 面積=約400m2/天井高=トラス下5.1m。『横浜赤レンガ倉庫1号館』案内板。こちらは2号館。2002年(平成14年)4月12日、商業施設として開館。当初は31店舗であったが、現在のテナント数は40店舗を超える。多くの店舗で横浜赤レンガ倉庫ならではの商品を置いている。また、3階のレストラン・ビアネクストのロゴマークは、倉庫内にある防火扉の開閉に使っていた滑車に由来する。ただしこの滑車式の防火扉は現在は保存されているだけで使われていない。1号館と2号館の間の広場は横文字だらけ。再び2号館。2号館を海に向かって振り返る。2号館を国際通り近くから。『横浜赤レンガ倉庫 2号館』。1号館と2号館の間には多くのテントが設置されていた。赤レンガ前から『横浜税関』ビルを見る。『赤レンガ倉庫』交差点。この土、日で横浜防災フェアが開催されるようであった。『津波避難情報』案内板。水色部分が浸水予想地域、ピンクが津波避難ビル。赤レンガ倉庫を振り返る。左手の海の向こうに見えたのが『大さん橋ふ頭ビル』。『新港橋』そして『横浜税関』が前方に。『新港橋』には線路も。元は今から100年以上前の大正元年(1912)に建造された貨物線(横浜臨港線)の鉄道橋。橋は100フィート・ポニー型ワーレントラス橋で、設計は大蔵省臨時建築部、施工は浦賀船渠。先行して架設され現在も汽車道に現存する「港一号橋梁・港二号橋梁」がアメリカ製、「港三号橋梁」がイギリス製であるのに対し、「新港橋梁」は日本における初期の国産トラス橋として知られる。部材同士は英国系のピン結合と異なり、リベット結合によって強固な剛性に組立られている。『神奈川県警察本部』ビル。地上83メートルの展望ロビーは回転しない??左手にあったのが『象の鼻パーク』案内板。象の鼻波止場を明治中期の形状に復元し、横浜港開港150周年となる2009年6月2日に開園。現在、『象の鼻パーク』と呼ばれている場所は、1854年3月31日、アメリカ合衆国のペリー提督が2度目の来日で初めて横浜に上陸した場所。1859年、日米修好通商条約により横浜が5つの開港場の一つに指定されて以降、この地区は横浜で最初の本格的な波止場となり、諸外国との活発な貿易、交易の舞台となった。「象の鼻」の名称は、時代と共に少しずつ形を変えてきた堤防の形状が、象の鼻に似ていたことに由来していると。『開港の丘』より『赤レンガ倉庫』を見る。『横浜150周年記念碑』と『横浜税関』。『横浜150周年記念碑』。記念碑は、2009年の横浜開港150周年の記念の年に「開国博Y150」を実施した証として、横浜の礎を築いた先人の業績への感謝と、これからの横浜の発展に願いを込めて建立されたと。開国博Y150マスコットキャラクター「たねまる」を御影石で復元した記念碑で高さ1.2メートル、幅2.7メートル。手前には黒の御影石のタイムカプセルが。同カプセルは市民の夢をのせた絵やメッセージが納められていて、横浜開港200周年・2059年に開封される予定とのこと。右から『大さん橋ふ頭ビル』、『大桟橋』そして後方に『横浜ベイブリッジ』。『横浜税関』。5階建てのエキゾチックな庁舎には、「ロマネスク」などの西欧建築様式が混在し、それをベージュ色の磁器タイルが優しく覆っている。イスラム寺院を想わせる緑青色のドームは、「クイーンの塔」の愛称で親しまれていると。横浜税関の「クイーンの塔」、神奈川県庁の「キングの塔」、横浜市開港記念会館の「ジャックの塔」は、横浜三塔と呼ばれ、横浜港のシンボルとして親まれているようだ。手前には『山下臨港線プロムナード』が。横浜税関付近から大さん橋入口を経て山下公園西端を結ぶ500mほどの遊歩道であり、桜木町駅から港の見える丘公園を経路とする「開港の道」の一部と位置づけられている。遊歩道の大半が線路の高架橋部分を流用して造営されているため大半の部分が高架であり、大さん橋と山下公園の付近においては設置された階段やスロープから遊歩道に出入りすることになる。海に突き出た石垣は『象の鼻防波堤』。横浜市中区の観光名所「大桟橋」に寄り添うように造られているのが『象の鼻防波堤』で、そこを起点として、港の入り江を取り囲むようにして造られているのが『象の鼻パーク』。『象の鼻防波堤』をズームで。再び『赤レンガ倉庫1号館』。『象の鼻テラス』。『象の鼻テラス』は、横浜市・開港150周年事業として、2009年6月2日に開館しました。横浜港発祥の地を、横浜の歴史と未来をつなぐ象徴的な空間として整備した象の鼻パーク内に、アートスペースを兼ね備えたレストハウス(休憩所)としてオープン。青い置物は象型オブジェ『ペリコ』。『鉄軌道と転車台』。鉄軌道(線路)と転車台(ターンテーブル)は、横浜税関敷地内に設けられた手押し車両用の設備だったもので、象の鼻パーク整備中に発見された遺構。築造は、1895年(明治28年)から翌年にかけて。強化ガラスの蓋を通して見学することが出来る。鉄軌道(線路):鉄製 車軸幅1.06m転車台(ターンテーブル):鉄及び鋳鉄製 直径2.50m4基、支承軸及び支承車輪8基付強化ガラス越しに。『鉄軌道と転車台』説明板。「明治33年(1900)に発行された「横浜税関一覧」の付図には、横浜税関の上屋や倉庫の背後に、縦横に走る鉄軌道(線路)やその交差部に設置された転車台(ターンテーブル)が描かれています。右図に示されているのが象の鼻パークの整備工事中に発見された4連の転車台です。これらの鉄軌道や転車台は概ね明治20年代後半に整備されました。明治40年代の写真(右下)には、鉄桟橋(現在の大桟橋)方面に向かって敷かれた鉄軌道、転車台、鉄軌道の上を走る台車上の車両が写っています。鉄軌道の幅員は1.06mあり、わが国の一般的な鉄道の車軸幅と同じです。また、転車台は、鉄部の直径が約2.5mありました、この大きさでは回転できる車両の規模も限られることから、発見された鉄軌道は敷地内で荷役作業を行うために設けられたものであると考えられます。当時の工事記録によれば、当初は、鉄桟橋からの鉄軌道は税関敷地内を通って海岸沿いに大岡川河口部に至り、横浜停車場(初代の横浜駅、現在の桜木町駅)に連絡する計画であったようです。」『横浜港発祥の地の今昔』横浜港内で活躍した貨物線路が細かく描かれていた。横浜税関を国際通り側から。『横浜税関資料展示室』資料展示室「クイーンのひろば」では、開港からの横浜港・横浜税関の歴史をつづるグラフィック年表や貿易の変遷、麻薬やけん銃などの密輸の手口、知的財産を侵害した偽ブランド商品やワシントン条約に該当するはく製や標本等を、映像や実物展示により紹介していると。時間は未だ7:41、よって中には入れず。歩道に埋め込まれたタイル。「日本丸」と「赤い靴」が描かれていた。『横浜税関前』交差点から『神奈川県警察本部』ビル方面を見る。『横浜税関』正面入口。『横濱税関』と彫られた銘板。『横浜税関』説明板。『横浜税関』正面。そして右手に『神奈川県警察本部』と『海岸通り』。正面の広場にはモニュメントが。「地域、県民、警察」の三位一体を表現したものと。そしてその裏手の花壇の中に『三菱倉庫株式会社 支店事務所・倉庫跡地』の碑が。碑には「この倉庫は当港唯一の綿花取り扱い施設として永らく横浜港の発展に寄与した」と記されていた。警察官と子供達の銅像。『神奈川県公安委員会 神奈川県警察本部の標石』再び『神奈川県警察本部』の建物、展望台を見上げる。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.10

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その2):ナビオス横浜~かもめハープ

中区新港1丁目地域の散策を続ける。ーーが(その2)の散策ルート。そして『ホテル・ナビオス横浜(横浜国際船員センター)』前に。ホテルには大きな口が開けられていて汽車のレールはその口の中に吸い込まれるように続いていた。口の向こうには『赤レンガ倉庫』が小さく見えた。以前はこのレールは倉庫まで続いていたのかもしれないなどという想いに耽りながら進む。一般財団法人日本船員厚生協会が運営する船員・海事関係者のための福利厚生施設であるが、一般の人も利用可能であるとのこと。ウィキペディアによると「ホテルの下部には吹き抜けがあり、遊歩道として汽車道が整備されている。この吹き抜けは「絵画の額」をモチーフとしており、運河パーク側からは横浜赤レンガ倉庫など「古き良き横浜」の景色が、反対の新港中央広場側からは横浜ランドマークタワーなど「新しい横浜」の景色が絵画のように見える設計となっているのだと。2000年に「第1回横浜・人・まち・デザイン賞」と「第45回神奈川県建築コンクール優秀賞」を受賞している。」と。『ナビオス横浜』前の芝生広場・運河パークのモニュメント。ナビオス横浜のすぐ脇にある『アンカー(錨)のモニュメント』。イカリのそばに解説板が。それによると、「この錨は(株)アイ・エイチ・アイ・アムテックで1971年に建造され、中近東から日本へ原油を運搬した大型原油輸送船「高岡丸」(前長316m、幅50m、深さ25.5m、載貨重量21万5850トン)に備え付けられていたものと同型のものです。」 重量は18.27K/T、長さ4.8m、幅2.9m。我々日本人は、1トンは1,000キログラムであると教わって来たが、欧米では異なったトンが存在したのです。即ち、日本人の考えるトンは正式にはメトリック・トンと呼ばれるもので、次ぎの通りとなります。M/T = M/Ton = Metric Ton = K/T = K/Ton = Kilo Ton = 1,000kgs.= 1,000 kilo grams = about 2,204.62 lbs (lbs = pound)。よって18.17K/Tは18.17TONのこと。『万国橋交差点』。時間は6:55。交差点から『ナビオス横浜』を振り返る。そして『新港中央交差点』にある楕円形の歩道橋『サークルウォーク』。国際大通りと万国橋通りの交差点に架けられた楕円形の歩道橋。1999年(平成11年)の竣工。橋長は一周、約225m。歩道橋に上がり交差点を見下ろす。今年の5月に行われた「2019世界トライアスロンシリーズ横浜大会」でバイク、ランでここがコースになっていた事を思い出したのであった。歩道用の床板が内側のトラス桁橋げたから張り出し、外側に取り付けられた形になっていたのであった。構造的にもデザイン的にも非常にユニークな歩道橋。平成11年度の土木学会田中賞を受賞したと。歩きながら、周囲の風景を楽しむには、トラスの鉄骨が邪魔にならない設計。そして『サークルウォーク』から観覧車を見る。時間は6:59。そして『サークルウォーク』の先に『神奈川県警察本部』のビルが見えた。『サークルウォーク』を降りると左手にあったのが『国際協力機構(JICA)横浜国際センター』。窓には『Next Stage“Africa』の文字が。TICAD(ティカッド:アフリカ開発会議)は今年で第7回を迎え、2019年8月28日~30日に横浜で開催されル予定。これに合わせて、JICA横浜では8月2日(金)~12月1日(日)まで『Next Stage“Africa” アフリカの現在と未来【TICAD7】』を開催しているようであった。ここを真っ直ぐ進むと『新港埠頭8号バース』。しかし工事中であり関係者以外立ち入り禁止と。前方の建物は2019年11月にオープン予定の『インターコンチネンタル横浜Pier 8』。『客船ターミナル入口』交差点から『サークルウォーク』を振り返る。後方に『アパホテル&リゾート横浜ベイタワー』とその右手に横浜市内最大規模・最高層(総戸数1,176戸、地上58階建)の『ザ・タワー横浜北仲』。『BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA』。2016年3月にオープンしたベイサイド迎賓館ベランダ はみなとみらいでの結婚式場。道路脇にはブラシノキの赤い花が。ビン洗いのブラシに、なるほどそっくり。そして立入禁止で入れなかった『新港埠頭8号バース』を見る。埠頭の先端には『50 トン起重機(ハンマーヘッドクレーン)』の遺構が残っていた。新港埠頭は明治32年(1899年)から海面埋立工事が行われ、その後、1917(大正6)年に陸上施設整備を含む埠頭整備が完了した。この結果、埋立面積約230,500 m2、岸壁延長約2,060m、鉄道上屋11 棟、木造上屋3棟、レンガ造倉庫2棟、50 トン起重機(ハンマーヘッドクレーン)1機、その他鉄道、道路、上下水道、発電所等が完備され、わが国初の近代的埠頭として、横浜港の中心的役割を担うこととなる。そして手前にあったのが『ララ物資の記念碑』。50 トン起重機(ハンマーヘッドクレーン)の遺構をズームで。大正初期イギリスから導入し設置した日本に3基のみ現存するクレーンの一つであり、関東大震災にも耐えた歴史的に貴重な電動式クレーンである。他に現存するクレーンは三菱長崎造船所の200トン吊り(大正元年(1912)竣工)、佐世保電工株式会社の250トン吊り(大正2年(1913)竣工)で、世界でも17基しか現存していないと言われていると。『ララ物資の記念碑』。1946(昭和21)年、戦災により何もかもが足りなかった時、横浜新港ふ頭に、ララ物資を積んだ米国船が到着。積み込まれた食品や衣類などの物資は横浜市内の倉庫、通称「ララ倉庫」にいったん移され、そこから政府へ引き渡された後、全国の施設等約1700ヶ所余りに配られたのだと。ララ倉庫と呼ばれていたのは、旧三井物産横浜支店倉庫。1910(明治43)年竣工のレンガ造りの倉庫で、横浜に現存する最も古い倉庫建築だった。2014(平成26)年取り壊しが決まり、貴重な歴史建築として保存運動がさかんに行われたが、2015(平成27)年解体されてしまったと。『ララ物資の記念碑』には香淳皇后 御歌が2句。「ララの品 つまれたる見て とつ国の あつき心に 涙こぼしつ」「あた>かき とつ国人の心つくし ゆめなわすれそ 時はへぬとも 」左側のパネルに「ララ」についての詳しい説明があった。「第2次世界大戦終戦直後の混乱期、日本は衣食住すべてに不自由していた。こうした中、全米の各宗教団体を中心とする海外事業運営篤志団アメリカ協議会は、特に日本をはじめアジア諸国の救済事業を行うために『アジア救援公認団体』を設置し、ミルク類、穀物、缶詰類、油類等の食料をはじめ、衣類、医薬品、石鹸、裁縫材料などの消費物質のほか、乳牛や山羊などを送り、多くの日本人を救った。この物資の送り出しにあたっては、当時の在米邦人組織の方々の多大なご尽力もあったと伝えられる。この救済物資は、『アジア救援公認団体』の英語名“Licensed Agencies for Relief in Asia”の頭文字から『ララ』物資と呼ばれ、昭和21年11月30日に『ララ』物資を積んだ第1船ハワード・スタンズベリー号が、ここ横浜新港埠頭に着岸し、以後昭和27年6月まで送られ続けた。記念碑の香淳皇后御歌は、昭和24年10月19日に昭和天皇と香淳皇后が横浜の『ララ』倉庫に行幸啓になられた時に詠まれたものである。」。この碑は2001(平成13)年、地元横浜の有志によって建てられたものだと。『横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)』を振り返る。『第三管区海上保安本部 横浜海上防災基地』。雨水マンホールの蓋。港湾局が管理する雨水用。「PORT OF YOKOHAMA」の文字と横浜開港の年「1859」の文字。横浜らしい赤灯台と船と2羽の鳥がデザインされていた。今いる場所は○ここ。『横浜港駅プラットホーム跡』。生糸の輸出全盛時代に、新港埠頭と当時の横浜駅(現在の桜木町駅)を結ぶ横浜臨港線として、明治43年8月15日に開通し、明治44年9月1日に横浜港荷扱所として開業したのが横浜港駅。大正9年7月23日付で正式に横浜港駅(よこはまみなとえき)となったプラットホームが横浜赤レンガ倉庫横に、旧横浜港駅プラットホームとして現存しているのだ。線路は赤レンガ倉庫に向かって。『旧横浜港駅プラットホーム(旅客昇降場)』「「横浜港駅」は明治44年(1911)、横浜税関構内の荷扱所としてつくられ、大正9年(1920)7月23日「横浜港駅」となり、東京駅から初の汽船連絡列車が乗り入れました。列車はその後「岸壁列車」などと呼ばれて親しまれました。関東大震災の復興期、昭和3年(1928)当時の花形外航ターミナルにそって旧「横浜港駅」のプラットホームが設けられ華やかな海外航路時代の最盛期をむかえました。「赤れんがパーク」の休憩所として保存再利用にあたり、悼んでいた上屋は新材料で復元しています。」そしてこちらが『海上保安資料館横浜館』。平成13年12月22日に発生した九州南西海域工作船事件の際に自爆・沈没し後に引き上げられた北朝鮮の工作船が展示されているのがこの建物の中。以前2009年にここは訪ね、『ブログ』👈リンク にアップ済み。そして目の前には『横浜ベイブリッジ』の勇姿が。長さ860m(中央支間長460m)の斜張橋(吊り橋)である。東京港方面と横浜港を結ぶ港湾物流の一端を担うことにより、都市部の渋滞を緩和する重要な輸送路である。しかし、『横浜ベイブリッジ』の下を通過できない大型外国クルーズ客船が続々と登場している。ベイブリッジの海面からの高さ(クリアランス)は約55mで、パナマックスの最大高57.91mを下回っており、くぐれなければ横浜港「大さん橋」を活用できず、クルーズ客船の誘致合戦で後れをとって、外国船寄港数は九州地方の港を下回っているのだと。通過する事例でも、クイーン・エリザベスは、あらかじめ汐待ちして(干潮時間帯を狙って)ギリギリのクリアランスで通過したのだと。黒く見えるのが、『横浜大桟橋』。『横浜大桟橋』に寄港するためには『横浜ベイブリッジ』を通過しなければならないのだ。『横浜マリンタワー』をズームで。『赤レンガ倉庫』が前方右手に。奥から1号館、2号館。海上保安庁の埠頭には海上保安庁の船が停泊中。『あきつしま PLH32』は2013年に建造されたヘリコプター2機搭載型巡視船。全長 :約150.0メートル幅 :約17.0メートル総トン数 :約6,500トン主要装備 :40ミリ機関砲×2門 20ミリ機関砲×2門 遠隔監視採証装置 ヘリコプター×2機(スーパーピューマ225)配属先 :横浜海上保安部赤レンガ倉庫の隣にのこる三角形の遺跡「旧税関事務所遺構」。朽ちた煉瓦が生い茂る植物の緑と溶け合うような佇まいは、独特の歴史的雰囲気を創り出していた。そしてその先には『みなとみらい21』。『赤レンガ倉庫1号館』。左手に『PIER AKA-RENGA(ピア赤レンガのりば)シーバスターミナル』。『PIER AKA-RENGA(ピア赤レンガのりば)シーバスターミナル』案内板。赤レンガ倉庫1号館&2号館を海側より望む。『かもめハープ』。この作品は、一般社団法人横浜青年会議所の創立50周年(2001年)記念事業として公募されたデザインの中から選ばれた最優秀作品。かもめが横浜ベイブリッジの前を飛び去った瞬間にこのデザインを思いついた作品と。横浜ベイブリッジのワイヤーからハープを発想し、「かもめが横浜の音色を奏で、優しく育んでいる姿」をイメージしたのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2019.09.09

コメント(0)

-

『港・ヨコハマ』を巡る(その1):桜木町駅~横浜ワールドポーターズ