2024年06月の記事

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その20):清浄寺~稲荷社~三ヶ浦~諏訪神社

県道207号線・森戸海岸線の横にあった「脇町の庚申塔」を後にしてさらに北上する。葉山マリーナと森戸海岸の中間あたり、右手にあった「清浄寺」を訪ねた。三浦郡葉山町堀内284。「龍圓山 清浄寺」「葉山町指定重要文化財 彫刻 阿弥陀三尊立像」と。「手水舎」。イチョウの樹の下に「青面金剛塔」碑。「徳本上人の名号碑」「南無阿弥陀佛」と刻まれていた。徳本上人は江戸時代中期の浄土宗の僧。「南無阿弥陀仏」を唱えて日本各地を行脚した と。「龍圓山 見彼院 清浄寺」の「本堂」を正面から。何故か、本堂の屋根の中心と本堂の入口、参道が左にずれていたのであった。「本堂」に近づいて。本尊は阿弥陀如来像(室町時代)で左足を少し前に出して立っている珍しい仏像だそうです。幕府に篤く庇護された寺であると。入口で案内されていた「阿弥陀三尊立像」👈️リンク をネットから。ここにも「南無阿弥陀佛」碑。「當山開山上人中興上人代々上人、檀方中先祖代々有縁無縁之霊位」と。「六地蔵堂」。六地蔵の中心に鎮座するのは「延命地蔵尊」であっただろうか。左手に宝珠を、右手には錫杖を持っていたのであろうか。涎掛けには「横関?家先祖代々・・・・施主 石坂保彦 平成二十三年四月吉日」と。本堂屋根の「飾り瓦」をズームして。「三つ葉葵」の寺紋が。寺務所。次に「清浄寺」の南側の路地を上り、「清浄寺」の墓地の南角にあった朱の社を訪ねた。「清浄寺」の墓地群。石段の上に朱に塗られた社が。葉山「稲荷社」とGoogleマップには。「稲荷社」の石段の横には多くの石仏の姿が。近づいて。山百合も美しく咲いて。石鳥居を潜って。お詣りをして、「稲荷社」を後にしたのであった。そして再び県道207号線まで戻り「清浄寺」の山門を再び見る。その先、右手にあったのが「葉山うみのホテル」。2020年3月、葉山にグランドオープン。海と山に囲まれた自然豊かな葉山の森戸海岸近くに位置。湘南エリアでもトップクラスのオーシャンビューのホテル。そして「葉山うみのホテル」前を左折して海岸へ向かう。「STELLA STORIA 葉山(ステラストーリアはやま)」。三浦半島を代表する逗子・森戸両海岸に挟まれた小さな小さな海岸に佇む一棟貸しの宿泊施設。葉山町堀内の海岸、この辺りがGoogleマップによると「諏訪町下海岸」と呼ばれる場所の岩場越しに「江ノ島」を見る。「江ノ島」をズームして。海を見ながら露天風呂に入れると。以前はこの付近に、イタリア公使レナード・デ・マルティーノの別荘、そして医学博士エルウィン・ベルツの別荘が並んでいたとのことだが、その場所は確認できなかった。見事な紫色の朝顔の花。そして次に「葉山うみのホテル」の裏にあった「諏訪神社」を訪ねた。「諏訪神社御祭神 建御名方命(大国主命の御子)眼下には相模の海、遠くに冨士・箱根・伊豆の山々を望む風光明媚なこの山の麓に、江戸の昔「お諏訪さま」が祀られたと伝えられている。諏訪の大神は、古来より風占いの神として漁の安全を祈る漁業者から篤い信仰があり、古くはこの沖で捕れた魚は江戸に運ばれたと言われているように、漁業が盛んであったことから漁師の守護神として祀られたのであろう。この地域には、江戸時代から伝承されている「宮そうじ」「浜そうじ」というすばらしい風習が残っており、神社と浜辺を定期的に掃除する奉仕活動で、このような伝統が今日に受けつがれていることは、この地域の人等の誇りである。 平成ニ十ニ年四月吉日」社殿に向かって急な参道の石段を上る。靖国石鳥居には扁額が。「諏訪社」と。そして社殿を見上げて。狛犬(右)。明治44年生まれの狛犬であると。阿形像は玉取、吽は子連れの狛犬で、殆ど猿に近い顔つきをしていた。吽形像の狛犬(左)。親似の子狛の位置が中央に。社殿に近づいて。社殿の扁額は「諏訪大明神」。内陣を。「諏訪神社」の左側には境内社の「稲荷神社」。内陣には多くのお稲荷様の姿が。こちらは、「末社4社」。末社(右2社)に近づいて。末社(左2社)に近づいて。社殿前から参道を見下ろして。残念ながら境内は木々に覆われて、海の姿は・・・・。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.30

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その19): 元町会館~地蔵堂~相福寺~西東三鬼の句碑~福沢諭吉の別荘~脇町の庚申塔

「森戸神社」を後にして、再び「みそぎ橋」を渡り、「森戸川」の右岸を県道207号線・森戸海岸線に向かって進む。「もりとがわ(森戸川)」に架かる県道207号線・森戸海岸線の「森戸橋」を右に見る。県道207号線・森戸海岸線を北方向に歩く。150mほど進むと右手にあった白い建物が「元町会館」。三浦郡葉山町堀内899−5。昔はここが「葉山町役場」であったのだろうか?現在は、元町児童館や民間の教育施設があるようだ。現在の葉山町役場は1kmほど離れた三浦郡葉山町堀内2135にあるのだと。さらに、県道207号線を北に進み、右斜め前方への路地を進むと、「あずま町内会館」手前に大きな墓地があった。この後訪ねた相福寺の墓地であっただろうか。歴史を感じさせる石仏が並んでいた。その先にあったのが「地蔵堂」。「奉納百番札所供羪佛」と刻まれた石仏。石造六地蔵立像(右側)。横には中央向きの舟形後背石仏。石造六地蔵立像(左側)。横には六臂青面金剛庚申塔が2基。そして、葉山町堀内の住宅街を進み「相福寺」の山門前に到着。三浦郡葉山町堀内568。「葉山町指定重要文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 阿弥陀如来立像」案内柱。寺号標石「浄土宗 長江山 相福寺」。「掲示板」。「増上寺三大蔵について 全21回増上寺デジタル三大蔵について👈️リンク (3)」。「今月のことば一つには外をかざりて内にはむなしき人二つには外をもかざらす内もむなしき人三つには外はむなしく見えて内はまことある人四つには外にもまことをあらはし内にもまことある人「往生大要抄」法然上人」➡️「一つには外見はいかにも善人て賢そうに見せかける人で、内心は悪人で愚かな人。ニつには外見も内心も悪人で愚かな人三つには外見は悪人で愚かに見えて内心は真実な人。四つには外見も内心も真実な人この四つの姿を自分に照らし、特に1畚や2番のような煩悩具足の我身てあると気付いたならば改めたいものてす。何よりもこの気付きが大切です。よく世間ではあの人はうわペだけで心がない。あの人は何を考えているのかわからない。あの人は言葉だけでこが冷たいなどということがあります。私たちは内外相応して真実の人生を歩みたいものです。それにはお念仏が大切てす。お念仏を称えていると不思議に阿弥陀様の慈悲の心が我心に宿るのです。しっかりお念仏を申しましょう。」と「大本山 増上寺 あおい 葵 2024年5月号 No.778」。「特別展法然と極楽浄上2024年4月16日(火)ー6月9日(日) 東京国立博物館」ポスター。「本堂」に向かって参道を進む。「本堂」を正面に見る。現「本堂」は、明治6年から30年まで堀内学校校舎として児童教育の場でしあった と。「手水舎」。近づいて。水鉢は円柱状で、龍が彫られていた。「六地蔵堂」。この古木の名は?本堂の扁額「長江山」。本堂の彫刻。葉山町指定重要文化財「阿弥陀如来坐像」をネットから。葉山町指定重要文化財「阿弥陀如来立像」をネットから。「動物の墓」。水子地蔵尊。墓石が並ぶ。古木を再び。巨大な蘇鉄。寺務所であっただろうか。「相福寺」の本堂の屋根瓦を見る。飾り瓦が見事!!そして「相福寺」を後にして、次に「西東三鬼の句碑」を訪ねた。「春を病み 松の根っこも 見あきたり」。西東三鬼(1900-1962)1933年、医師業(歯科医)のかたわら、外来の患者の誘いにより俳句を始める。「三鬼」はこの時から。(英語のサンキューのもじりとも)戦後、現代俳句協会を石田波郷らと設立。山口誓子主宰の「天狼」初代編集長をへて、27年「断崖」を創刊。32年総合誌「俳句」編集長となる。昭和37年4月1日死去。61歳。こちらが終焉の地 と。「相福寺」の西側まで戻って「相福寺」の墓地を見る。大きな五輪塔が見えた。こちらは無縁塚であったか。無縁塚越しに「相福寺」の本堂を見る。そしてこの奥に「福沢諭吉の別荘」。三浦郡葉山町堀内。現在は、UBE株式会社葉山寮になっていると「福沢諭吉の別荘」をズームして。そして、再び葉山郡堀内の住宅街を県道207号線・森戸海岸線に向かって進む。そして県道207号線・森戸海岸線に面する場所にあったのが「脇町の庚申塔」。三浦郡葉山町堀内347。「葉山町指定文化財 建造物 庚申塔」。中央右は「文字庚申塔」。六臂青面金剛庚申塔。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.29

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その18):森戸神社(3/3)

森戸大明神の裏手に進み、鳥居をくぐって小さな丘に向かって石段を上る。「葉山町指定重要文化財 天然記念物 森戸大明神ビャクシン」と。「神奈川県 かながわの名木100選 森戸大明神のビャクシン」案内板。「神奈川県 かながわの名木100選 森戸大明神のビャクシン和名:イブキ(ヒノキ科)源頼朝が当地に伊豆の三島神社を勧請した際、そこの若木が飛来し、岩壁に根付いたものと言われている。古木が海上にのりだした姿は珍しい。葉山町の天然記念物に指定されている。樹高 15メートル 胸高周囲 4.0メートル樹齢約800年(推定)イプキはビャクシンも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられるほか、生け垣などに用いられる。樹高27メートル、胸高周囲8メートル、樹齢約1500年に達するものもあると言われている。」石段の先に石碑が現れた。「御神木 飛柏杉」と。一般に飛柏槇とかかれ間違いないが、神社としては槇ではなく杉を使って下の写真の如く「飛柏杉(びびゃくしん)」と表現して欲しい と。森戸大明神のビャクシン(柏槙)。和名:イブキ(ヒノキ科)。源頼朝がこの地に伊豆の三島神社を勧請した際、そこの若木が飛来し岸壁に根付いたものといわれていると。古木が海上にのり出した姿は珍しいと。別の角度から。「飛柏杉(びびゃくしん)」の近くには日吉社が祀られていた。そして、「飛柏杉(びびゃくしん)」をあとにして石段を下ると、右手に見えたのが森戸大明神裏の岩の上に立つ「千貫松」。源頼朝が衣笠城に向かう途中、森戸の浜で休憩した際、岩上の松を見て「如何にも珍しき松」と褒めたところ、出迎えの和田義盛は「我等はこれを千貫の値ありとて千貫松と呼びて候」と答えたと言い伝えられている。「菜島 (名島) 鳥居」。神社裏手の磯辺より沖合い700メートルに浮かぶ小さな島で、赤い鳥居が目印。ズームして。「葉山灯台(裕次郎灯台)」ヨットマンだった石原裕次郎さんの三回忌を偲び、1980年から1993年まで日本外洋帆走協会の会長を務めた、兄の石原慎太郎さんが約1億円の基金を集めて建設しました。灯台のプレートには「海の男 裕次郎に捧ぐ 葉山灯台」と刻まれているとのこと。2018年に撮影した、富士山を背景にした裕次郎灯台と朱の鳥居の写真 を。遠く、鎌倉市長谷3丁目にある「長谷寺」の姿が確認できた。「江ノ島」をズームして。「石原裕次郎記念碑」。神社裏手の海岸入り口には、湘南で青春を過ごし、この地をこよなく愛した俳優、故石原裕次郎のブロンズ像と兄の石原慎太郎自筆の詩が刻まれていた。「夢はとおく 白い帆に のって 消えていく 消えていく 水のかなたに」「太陽の季節に実る 狂った果実たちの 先達 石原裕次郎を 偲んで」。これも、2018年に富士山をバックに立つ石原裕次郎記念碑を撮った時の写真。「森戸大明神裏の海岸」の岩場を見る。「マルチーノ公使ベルツ博士記念碑」ドイツ帝国の医師で、明治時代に日本に招かれたお雇い外国人のひとり。27年にわたって医学を教え、医学界の発展に尽くした。滞日は29年に及ぶ人物と。 彼は葉山が黒潮の影響で冬は暖かく夏は涼しい温暖の地で、風光明媚であるということに注目し「葉山」が保養の地として最適であると皇室に進言し、明治27年に葉山御用邸が造営されたのだと。その功績を称えてこの場所にこの記念碑が建てられた と。石碑には、IN MEMORIAM CHEV. RENATI DE MARTINO ET PROF. DR. ERWINI BAELZマルチイーノ公使・ベールツ先生 記念碑葉山一帯ノ地源平時代二在リテ其名己二顕 ハル而シテ近古二及ヒ却テ聞ユル所アラス明治二十年中東京駐紮伊太利公使レナード・デ・ マルチイーノ氏甚タ葉山ノ風景ヲ愛シ創メテ 其ノ別業ヲ森戸ニ営ム 後ノ細川侯邸即チ是ナリ 先師エルウイン・ベールツ先生モ亦其ノ海岸附近ノ地ニト宅シテ暇日休息ノ処卜為シ頻二此地ノ保健ニ適スルヲ推賞ス 池田徳 潤男、秋田映季子、相前後シテ別墅ヲ森戸ノ丘陵ニ建ツ 明治22年6月鉄路ノ通スルニ及ヒテ井上毅子モ亦ベールツ先生ノ説ニ聞キテ其冬一色ニ来リ住ス 翌年夏金子堅太郎伯モ亦至ル 尋テ有栖川宮家ノ別邸成ル明治27年ニ至り其1月ヲ以テ始メテ御用邸ヲ置カル 是二於テ葉山ノ名忽チ天下二鳴ル 予モ亦夙二其風光ノ明眉ト気候ノ温和トヲ愛シ蝸蘆ヲ 森戸ニ築キテヨリ己ニ三十有余年ヲ過キ 頗ル先師着眼ノ敏ナルニ服ス 予他年葉山発達ノ 歴史ノ或ハ湮滅ニ帰スルアランコトヲ憂ヘマルチーノ公使及先師ベールツ先生ノ先唱ノ功ヲ石ニ勒シテ以テ後人二諗ク昭和十一年 二月 東京帝國大學名誉教授 醫學博士 入澤達吉 識 野村保泉刻」「葉山町指定重要文化財 建造物 顕彰碑 ベルツ博士・マルチーノ公使記念碑」「詩人 堀口大学 詩碑」。 「花はいろ 人はこころ」昭和25年6月、葉山の温暖な土地柄を愛して移り、多くの業績を残して昭和56年3月15日、89歳で死去。葉山町名誉町民(昭50年)。町制50周年を記念して建てられたと。「昭和天皇御即位五十年記念碑」。「近上践祚五十年」と。昭和天皇の御即位50年を記念し、昭和50年に建てられた記念碑。「明治天皇御製・照憲皇太后御歌碑」。明治天皇 海辺雪 「波のうへに 富士のね見えて くれ竹の 葉山の浦の 雪はれにけり」照憲皇太后 里神楽 「くれ竹の 葉山の宮に きこゆるや 森戸あたりの かぐらなるらむ」「高橋是清歌碑」。「堪忍の 股よりのぞけ 富士の山」2・26事件で暗殺された高橋是清の別邸跡が「葉山交流館」になっている と。この碑は?「・・・・参拝記念建之」「大正天皇即位の御大典記念碑」。大正天皇の御即位を記念して、大正4年に建てられた記念碑。「侯爵細川家 松樹五百本寄進の碑」。侯爵であった細川家より、当神社に松の木500本が寄進された記念として建てられた と。「寄附事業記念 大正四年秋九月 東京御供講」と刻まれた石碑。「永代神楽」碑。「森戸大明神裏の海岸」の岩場を再び。鳶(とんび)襲来。ベンチに座り休憩していると、隣の御夫婦が食べていた弁当のおかずを鳶(とんび)が頭上から襲い奪って行ったのであった。御夫婦は早々にこの場所を避難して行ったのであった。そして私も早々に。森戸海岸を後にして、再び「森戸神社」の境内へ。「待合所」奥の「おみくじ所」を訪ねた。窓には「大漁旗」が。「森戸大明神御祭神 大山祇神(おおやまつみのかみ) 事代主神(ことしろのぬしのかみ)御利益 除災招福「鎌倉を守る要所に鎮座する頼朝ゆかりの社」伊豆の韮山で流人として暮らしていた源頼朝が静岡県三島市にある三島大明神(現・三嶋大社)に源氏再興を祈願した。のちに大願成就した頼朝は1180年に鎌倉に拠点を置くと、この地に三島大明神の御分霊を勧請し森戸大明神とした。大山祗神、事代主神をお祀りする。七瀬祓の霊所のひとつとして、心身浄化の禊や災厄除けの加持祈祷が盛んに行われた場所であり禊橋にその名残が見える。源頼朝の別邸があり、歴代将軍がこの地を訪れて流鏑馬や相撲などの武事を行ったことが『吾妻鏡』に記されている。和田義盛ゆかりの千貫松や三島大明神から飛んできたと伝わる「飛柏槇」などの史蹟に加え、晴れた日には海の向こうに富士山を望めるなど、風光明媚なところも魅力である。」「鯛みくじ」の「恋し鯛」、「めで鯛」。「一心泣き相撲 葉山場所」👈️リンク が令和6年10月6日(日)に開催されると。「一心泣き相撲®では日本の伝統行事を通じて、赤ちゃんとの思い出作りをお手伝いします。四百年以上の歴史を有する泣き相撲は、赤ちゃんの泣き声やしぐさに合わせて行司が勝負を預かり『 緑児泣きたるは万歳楽 』と、すこやかな成長と健康を祈願する日本の伝統行事です。化粧廻しと紅白綱を締めた赤ちゃんが人生の初土俵へあがる姿は可愛らしくも逞しくもあり、その成長をご家族皆様で感じられることから、『赤ちゃんの卒業式』と呼んでいます。会場では、相撲、御祈祷、赤ちゃん力足(四股奉納)をはじめ背伸び太鼓や、参加記念として手作りのカブトや赤ちゃんの記念手形の授与などのイベントを開催しています。」とネットから。神奈川県神社庁の5月のポスター。「まことの道 【皐月】五月 石の上にも三年」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.28

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その17):森戸神社(2/3)

「庚申塔」。猿田彦大神を祀った庚申塔は葉山町唯一で、三浦半島では珍しい流れ造りの石祠。「庚申塔庚申の信仰は、中国の道教の思想に基づくもので、江戸時代に盛んになり講中の人たちが庚申塔を建立した。六十日毎にめぐって来る庚申の日の夜、眠った人の体内から三尸と呼ばれる虫が出て、天帝にその人の罪過を報告し罰か下されるといわれ寝てはいけないと信じられていた。」●造立年号(塔に刻まれている年月日:享保11丙午天10月庚申日(1726年)●碑型、石質、其の他: 石祠(流れ造り)、安山岩、単基。●大きさ及破損度: 高さ78cm(屋根及台石共)。宮殿間口30cm。屋根右前少し缺ける。●刻像 : 無し。●銘文 : 室の内部中央に「猿田彦大神」と刻し、台石に「真名瀬庚申講中」と右から横書に刻む。 向って右側面に年号、同左側面に月日を記す。●塔の特徴: 猿田彦大神を祀った庚申塔は、葉山町ではこの塔だけで他に無い。又流れ造りの 石祠は、三浦半島でも珍しい。葉山酒商組合の「菰樽奉納(こもだるほうのう)」場。江戸時代に江戸へ酒を運ぶ時、大きな酒樽が壊れないように巻いていたのが菰(こも)である。破損を防ぐ目的で、酒樽に菰(こも)を巻き付けたのが、菰樽(菰冠樽:こもかぶりたる)の始まりといわれています。今日では菰に色々な銘柄のデザインが描かれており、それぞれの酒造メーカーよりさまざまな願いがこめられたデザインになっているのだと。「手水舎」。掲示板の「六月祭事暦」。右手奥の社の中には、無数の小石が。「子寶石納所」碑。子宝石をお受けになり、赤ちゃんを授かったご夫婦がご出産の後、お宮参りに合わせて子宝石をお戻しいただく場所です。納める際は、子宝石へお子様のお名前をご記入いただき、お子様が石のように丈夫でありますよう願いを込めてお戻しください と。近づいて。「森戸神社」の「子授祈願」・「安産祈願」の「絵馬」。こちらは「誕生奉告 成育祈願」の丸い「絵馬」。「絵馬掛所」。この絵馬は赤ちゃんの健康と成長を祈願。「水天宮」。「水天宮」。水天宮の内陣。「水天宮「まいられよ 子宝の福 さづかりに」と石碑に刻んである通り、古くから安産・子宝を求める人等の篤い信仰を受けている。左右にある「子宝の石」を手でなで、お詣りすると子宝が授かると言い伝えられている霊験あらたかな石です。」「句碑まゐられ(禮)よ 子寶の福 さ(左)づか(可)り(梨)に(耳)」。昭和3年から堀内に住んだ雪中庵東枝の句碑(昭和50年建立)。「社務所」・「御朱印受付所」。移動して。「おせき稲荷社」。近づいて。「おせき稲荷社」と。「おせき稲荷社古来より「せきが止まらない人」又「咽を使う職業の人たちの篤い信仰があります。」内陣。そして参道を進むと「森戸神社」の狛犬が迎えてくれた。狛犬(右)。狛犬(左)。そして正面に「森戸神社」の「社殿」。近づいて。内部の様子をネットから。「森戸大明神永歴元年(一一六〇)伊豆の蛭ヶ小島に配流された源頼朝公は三嶋神社を深く信仰し、源氏の再興を祈願した。治承四年(一一八〇年)その神助を得て旗上げに成功して、天下を治めた頼朝公は自らが信仰する三島神社の御分霊を、鎌倉に近き元山王の社地であった此の景勝の地に勧請して、永く感謝の誠を捧げたと伝えられる。当時のことは、社宝として奉蔵の後二條院並びに花園院の院宣によっても篤く崇敬された様子がうかがわれ、又、吾妻鏡には、この地で加持祈祷が行われ、源氏はもとより三浦、北条、足利諸氏の崇敬も篤く、天正十九年(一五九一年)にし徳川家康公により社領七石が寄進されている。その後、明治の御代に移り、葉山に御用邸が造営され、ご滞在の折には天皇、皇后両陛下を始め皇族の方々の御参拝を仰ぎ、葉山郷の総鎮守として近郷近在より多くの参詣を得ている。特に境内より富士、箱根、伊豆、江ノ島を望む光景は絶景で、「森戸の夕照」としてかながわの景勝五十選に選定されている。御祭神 大山祇命おおやまつみのかみ 事代主命ことしろぬしのかみ(えびす様)御祭日 例大祭 九月 八日 潮神楽 六月十六日史跡飛柏槙(町指定天然記念物)(かながわの名木100選) 樹齢 八百年余り 元歴元年(一一八四年)頼朝公が当社を参拝の折、三嶋神社から種子が飛来し発芽したものと 伝えられ当社の御神木である。千貫松 頼朝公が衣笠城に向う途中森戸の浜で休憩した時、岩上の松を見て「如何にも珍しき松よ」と ほめたところ、出迎えの和田義盛は「我等はこれを千貫の値ありとて千貫松とよび候」と答えた という由来がある。子宝石 「まいられよ子宝の福さずかりに」と詠まれている通り古来より信仰の篤い石である。」「拝殿」横から「森戸川」、朱の「みそぎ橋」を振り返る。疾走する馬の絵馬。「社殿」前から境内を振り返る。「砲弾」。森戸神社社殿に上る階段右手に砲弾が一基奉納されている。台座に「奉納」と刻まれているのが判読できるのみで、基壇に銘板が取付けられているが風化侵食により判読不明。砲弾は28センチ砲弾で全長約97cm。宮司さんによると日露戦争の頃に奉納されたと聞いているのみで詳細不明とのこと。 であれば、日露戦争の戦利品であるロシア軍の砲弾であろう。台石46cm、基壇80cm。「おみくじかけ」。「多幸多福みくじ」。「恋し鯛みくじ」。社殿の裏には、層が顕になった巨岩があった。「葉山町指定重要文化財建造物 森戸大明神社殿」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.27

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その16):森戸神社(1/3)

「光徳寺」を後にして、葉山町堀内の住宅街を進み、県道207号線・森戸海岸線まで戻ると正面に「森戸神社」の朱の「一の鳥居」が姿を現した。右手にあったのが社号標石「森戸神社」。朱の鳥居に向かって参道を進む。「通年勤務 巫女アルバイト募集」と。「森戸神社 配置図」。①本殿 ②おせき稲荷社 ③水天宮 ④庚申塔 ⑤畜霊社⑥総霊社 ⑦社務所・授与所・待合所 ⑧待合所 ⑨手水舎 ⑩参集殿⑪飛柏槇 ⑫千貫松 ⑬名島(菜島) ⑭みそぎ橋 ⑮マルチーノ公使ベルツ博士記念碑 ⑯詩人・堀口大学 詩碑 ⑰昭和天皇御即位の御大典記念碑 ⑱大正天皇御即位の御大典記念碑⑲高橋是清 歌碑 ⑳明治天皇御製 昭憲皇太后御歌㉑源頼朝公別墅跡 ㉒侯爵細川家 松樹五百本寄進の碑㉓石原裕次郎 記念碑 ㉔葉山灯台(裕次郎灯台)㉕森戸の夕照(もりとのせきしょう) ㉖車祓所 ㉗駐車場 ㉘森戸海岸㉙富士山 ㉚江ノ島 ㉛子宝石納所 ㉜車いす・ベビーカー用スロープ朱の鳥居を潜り進み、参道の狛犬の手前を右に曲がる。正面に朱の橋・「みそぎ橋」が見えて来た。公衆トイレの手前に掲示板が。「葉山俳句会」の作品が八句。・飛魚や地球どこでも震源地 石橋静江・若葉風言葉の美しき人と会ふ 高梨久子・陽炎の中はくすぐったいかもね 小沢一郎・・・以下省略・・・「みそぎ橋」。道路橋で、「かながわの景勝50選」に選ばれたタ照の地、森戸川の河口に架かる小橋である。木橋を思わせる橋であるが、構造は鉄筋コンクリートで、橋長22m、幅員3.4m。優美な朱色の欄干と青銅の擬宝珠が取り付けられている。絵になる橋である。青銅の擬宝珠の下には「みそぎ橋」と。この森戸の海浜は、鎌倉時代に七瀬祓の霊所と定められ、事あるごとにお祓いやみそぎが行われたと「吾妻鏡」に記されています。このような故事により、この海辺で「みそぎ」が盛んに行われ、神社から海辺に通じる橋を「みそぎ橋」と呼ぶようになったと言い伝えられています。「みそぎ」とは重大な祭事の前に海水を浴び、罪穢を祓いのけ、身を洗い清めることです。神社入り口を右方向に曲がるとご覧になれます。下を流れるのは「森戸川」。上流側を見る。下流側を見る。正面に見えたのが「森戸神社」の社殿。ズームして。「みそぎ橋」を渡り、海に向かって川沿いを進むと左手に石碑が。誰に関する石碑だったのであろうか?これも、この後訪ねた西東三鬼に関連した石碑?「葉山海岸 即事 哲五月湘南景曷ぞ優なる近く看る江島浪間に浮かぶを遠く瞻れば蓮岳天蓋に聳ゆ暫らく童児に倣い貝を拾いて遊ぶ豫徴始めて車に乗る苔花闘病三年纔に関を徹し今朝乗車湘湾に向う患し無し半ば坐し半ば横臥す快適轔々葉山に至る」伊勢神宮 内宮の御手洗場に似た光景。ここも御手洗場なのであろうか?西東三鬼(さいとう さんき)の句碑「秋の暮大魚の骨を海が引く」。「西東三鬼、1900年(明治33年)5月15日 - 1962年(昭和37年)4月1日)は、岡山県出身の日本の俳人。本名・斎藤敬直(さいとう けいちょく)。 歯科医として勤める傍ら30代で俳句をはじめ、伝統俳句から離れたモダンな感性を持つ俳句で新興俳句運動の中心人物の一人として活躍。戦後は「天狼」「雷光」などに参加し「断崖」を主宰。」とウィキペディアより。「森戸川」の対岸の高台に「森戸神社」の社殿を再び。「森戸川」の河口を見る。この後に訪ねた、飛柏槇(ひびゃくしん)と千貫松(せんがんまつ)を見る。飛柏槇(ひびゃくしん)をズームして。「森戸海岸」を見る。岩場の奥に「江ノ島」の姿が。ズームして。移動して。再び森戸神社の社殿を森戸川越しに。「みそぎ橋」を渡り「森戸神社」の参道へ戻る。参道の両脇に巨大な狛犬が。狛犬(右)。狛犬(左)。「参集殿」が参道の左側にあった。来客や祭典奉仕者などをお迎えする施設として、また、結婚式の控え室としても利用されているようであった。「命が積もり歴史に成る HaYaMa Time」第32回葉山芸術祭 👈️リンクが4/24~5/12で開催されたと。<アーティスト>ブルース・オズボーンの作品とのこと。2003年に誕生した「親子の日」の理念は “「親」と「子」の関係を見つめて、家族、地域、社会、そして自然をも含むすべての「環境」に敬意を払い平和を願う” です。 そしてまた、「親から授かった全ての命が健やかに育まれてほしいという願い」を込めた私たちからの「未来への贈り物~present to the future~」として20余年の歳月をかけて育んできました。2025年(令和7年)1月に町制100周年をを迎える葉山町と、1894(明治27)年に竣工され御用邸の中でも一番長い130年の歴史を刻む葉山の御用邸が、私たちの希望を繋いでほしいと願い、今まで撮影した9500組の親子写真の中から葉山で出会った親子の写真を選び作品にしました と。「二の鳥居」は石鳥居。右手に「総霊社」。「総霊社」。社殿に近づいて。見事な彫刻。内陣は鍵で閉ざされていた・・・・。「総霊社英霊、祖霊を始め水子の霊など、この社には多くの霊がまっられています。どなたの霊でも「おまつり」いたしますのでお申し出て下さい」こちらは「畜霊社」。かつて、多くの家畜が疫病にかかった時、この社にお参りしお願いすると病から免れることができたと云われ、以来家畜(ペット)の守護神として篤い信仰があると。「畜霊社かつて、多くの家畜が疫病にかかった時、この社にお参りしお願いすると病から免れることが出来ると云われ、以来家畜(ペット)の守護神として篤い信仰を集めている」内陣には石製の社が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.26

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その15):光徳寺

次の目的地の「葉山町堀内」にある「光徳寺」に向かって進む。こちらは「光徳寺」から少し離れた場所にあった「光徳寺の墓地」。さらに「光徳寺」に向かって進むと右手に小さな社があった。内部には五輪塔の如く石塔が安置されていた。「光徳寺 観音堂」碑。住職の?住宅の離れにあった「観音堂」。「観音堂」。「観音像」に近づいて。さらに。そしてこちらが「会館 望嶽亭」への入口。七重石塔。そして本堂への参道。六地蔵。手水舎。本堂前の石灯籠(左)と天水桶。石灯籠(右)。本堂を正面から。宗派 浄土宗山号 仏心山院号 常照院寺号 光徳寺本尊 阿弥陀如来所在地 三浦郡葉山町堀内1349番地。本堂に近づいて。扁額「慈徳殿」。本堂内陣。鐘楼。梵鐘。「重建記念碑」。「重建記念碑」「重建」とは再建の意味であると。「宗祖 円光大師」碑。寺務所。望嶽亭。寺報「おてらでは」。令和六年三月十五日号。老僧 祝 92才 記念写真。寺の屋根にも「光徳寺」と。飾り瓦。鈴木家墓地入口。鈴木竹雄家之墓 と。正面にも石灯籠、墓石が並ぶ。再び「望嶽亭」への山門。「掲示板我田引水〈意味〉 自分の田に水を引き込むこと。自分の都合のよいように言ったり、行ったりすることの たとえ。自分に好都合になるように事を取りはからうことのたとえ」。〈構成〉 「我田」は自分の所有する田、「引水」は水を引き込むこと。〈類義語〉得手勝手」左手の石碑には「従是光徳寺行」と。「南無阿彌陀佛」碑。「日露戰死病歿之英霊南無阿彌陀佛」と。再び参道を振り返る。「あじさい公園」に向かったが、まだ早そうなので引き返した。「HAYAMA Town Guide」。現在地はここ。次の目的地の「森戸神社」に向かって葉山町堀内の住宅街の路を歩く。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.25

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その14): 芝崎海岸~菜島(名島)の鳥居~葉山灯台(裕次郎灯台)~真名瀬港

県道207号線・森戸海岸線を左折して「芝崎海岸」に向けて進む。前方にあったのが「CONDOMINIUM THE HAYAMA」。相模湾に面した岬に建つ4階建て(地下1階)・総戸数34戸の低層マンション。ヨーロピアン調の外観が特徴的、共用部に設けられた屋外プールから眺める太平洋は絶景と。優雅な空間を実現できるリゾートマンション と。防波堤に沿って西方向に進む。この日の散歩ルート。「ライオンズマンション葉山マリンビュー」が前方に。「HAYAMA MARINE VIEW」と。芝崎海岸は東京から1時間強くらいで行けるシュノーケリングエリアの中では、間違いなく関東でNo’1のシュノーケリングポイントだ と。この時間は干潮時で多くの岩場が海面上に姿を現していた。芝崎海岸では多くの種類の魚を大量に目撃することができ、浅い場所から10メートルを超す深い場所までバラエティに富んだ広大なポイントである と。遠く江ノ島をズームして。柴崎海岸からの富士山の姿をネットから。防波堤に囲まれた五角形の形になっている沿岸道路をさらに進む。建物は「マイキャッスル葉山」。地上5階 地下1階建、総戸数44戸のマンション。「葉山町指定天記念物 葉山柴崎海岸及び周辺水域」案内板。「葉山町指定天記念物葉山柴崎海岸及び周辺水域 平成7年4月1日指定第44号相摸湾に面したここ芝崎海岸は、葉山層群の森戸泥岩層及び森戸凝灰岩層からなる磯で、潮間帯、潮下帯ともに転石地帯、砂礫、砂地等が広がり、変化に富んだ地形をしています。海洋環境については、黒潮系暖流の流れによる外洋水の影響を受けるため、潮通しがよく、透明度も良好です。また、黒潮系暖流の影響で、真冬でも10度以上の海水温を保ち、一部を除く暖流系生物が周年見られる海域となっています。また向芝原(岸側中央部の小高い所)から沖合いにかけての自然は残され、ここで観察される海洋生物は貝類・甲殻類・魚類・海藻類など多種多様です。かって、昭和夭皇が当地へ調査研究に来訪され、ウミウシ類、ホヤ類、ヒドロ虫類の新種を多数発見されました。中には芝崎の岩礁の一つである鮫島にちなんで「サメジマオトメウミウシ」と名付けられたウミウシの新種もあります。このように、芝畸海岸は狭いながら多種多様な海洋生物が豊富に見られる海域のひとつになっています。 葉山町教育委員会 平成23年11月」岩場で遊ぶ家族連れ?の姿も。この時は潮が引いていたのであった。「菜島(名島)の鳥居」をズームして。その先に朱の小さな社の姿も。「江ノ島」と「菜島(名島)の鳥居」のコラボを。「菜島(名島)の鳥居」の上に「江の島シーキャンドル」。「葉山灯台(裕次郎灯台)」。葉山灯台は、俳優たけでなくヨットマンでもあった故石原裕次郎氏の三回忌を記念して、兄の石原慎太郎氏が基金を募り1989年に建設しました。そのため「裕次郎灯台」とも呼ばれています と。民家の塀には濃いピンクの「マツバギク(松葉菊)」が。近づいて。葉と花の形から「マツバギク(松葉菊)」と呼ばれ、多肉質の細長い葉が密生し、キクのような花を咲かせていた。やや寒さに弱いが、乾燥や潮風に強く、やせ地でもよく育ち、横に這うように広がっていくので地面を覆うグランドカバーにも適しているとのこと。 「真名瀬(しんなぜ)漁港」。管理者 - 三浦郡葉山町漁業協同組合 - 葉山町組合員数 - 56名(2001年(平成13年)12月)漁港番号 - 2110080漁船が停泊中。漁船をズームして。「真名瀬漁港での禁止事項」案内板。「真名瀬海岸」を見る。「第1種 真名瀬漁港所在地:神奈川県三浦郡葉山町一色管理者:葉山町 都市経済部産業振興課 所管所:水産庁」漁港の種類は、漁船の利用範囲によって漁港漁場整備法 第5条第19条の3に基づき、次のように分類されます。 ・第1種漁港 : その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。・第2種漁港 : その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの。・第3種漁港 : その利用範囲が全国的なもの。・第4種漁港 : 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。・特定第3種漁港 : 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。 以下の13港が政令で指定されている。 八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川) 焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎) 枕崎(鹿児島) とネットから。「真名瀬漁港」入口から「由比ヶ浜」方向を望む。県道207号線まで戻り、この後に訪ねた「森戸神社」方向を見る。「真名瀬海岸」からのダイヤモンド富士 をネットから。ハイキングコース案内「はやま三ヶ岡山緑地 真名瀬コース」。その奥には大きな藁葺き屋根の家が。現在は空き家になっているようであったが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.24

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸

「神奈川県立近代美術館 葉山館」の屋外展示作品を楽しんだの後は、県道207号線・森戸海岸線を横断し振り返る。そして、道路沿いにあった案内板。「趣きのある美術館と日本庭園山口蓬春(やまぐち ほうしゅん)記念館国登録有形文化財この先右折」と。案内に従い、狭い坂道を上って行った。山口 蓬春(1893年10月15日 - 1971年5月31日)は、大正時代から昭和時代後期にかけて活躍した日本画家。本名、三郎(さぶろう)。文化勲章受章者。この道は「蓬春こみち」と。細い坂道・「蓬春こみち」を上って行った。大きな石垣、そこに槙の新緑の生け垣が。そして「山口蓬春記念館」前に到着。鉄骨製の入口にガラス製ドアが。鉄骨製はややこの場所には不似合い。「山口蓬春記念館」👈️リンク 館案内板。料金:一般 600円。「生きものを愛でた蓬春」が開期:2024年4月6日(土) ~ 6月2日(日)【前期】で開催中であった。花や鳥、魚や小動物など「生きもの」を描くことは、古くから東洋では花鳥画として知られ、その多くの作例は時代を越えて人々を魅了し続けています。山口蓬春(1893-1971)は、そのような伝統的な画題を学びながらも新しい日本画の創造に邁進しました。昭和9年(1934)に野鳥の保護や調査を目的とした「日本野鳥の会」が創設されますが、蓬春はその発起人に名を連ねており、彼の野鳥や自然に対する造詣の深さがうかがえます。「花鳥畫の、作品の優劣は、その作家の自然への愛の深さと、観察のカの如何とのみが決定すると謂っていい。」(山口蓬春「花島去を描く心」「邦畫リ4月号、昭和10年〔1935〕)と述べていた蓬春。愛犬をわが子同然にかわいがる彼の作品には、生命への愛情をも実感できるほか、数多くのスケッチからは制作に対する真摯な姿勢が伝わってきます。本展ては、蓬春の日本画作品及びスケッチ・模写、ならびに彼が蒐集したコレクションを展示し、蓬春と「生きもの」という観点からその画業を探ります とネットから。その先左手にあった美しい健仁寺垣(けんにんじがき)風の竹垣。この日は、時間の関係上、入館はパス。道路から「山口蓬春記念館」の建物を見る。以下の「山口蓬春記念館」👈️リンク の写真3枚はネットから。1階の和室。庭園が見下ろせる大きな窓が開放感いっぱいの画室。山口蓬春「新宮殿杉戸楓杉板習作」昭和43年(1968) をネットから。「山口蓬春記念館」の生け垣の前を西に進む。右手には別の建物の木製の脇門があった。数寄屋門風の簡易引き戸の門。そして左手にあったのが「旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘」。この建物は一般公開されていないようであった。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治から昭和にかけて活躍した政治家金子堅太郎の別邸として、葉山御用邸に近い三ヶ岡の山を背負い正面に海を望む斜面地に所在します。金子堅太郎(1853~1942)は、福岡藩の修猷館で学んだ後、明治4年(1871)、私費留学生として岩倉使節団に藩主とともに随行し渡米、ハーバード大学で法律学を修めました。帰国後は明治憲法の草案起草に参画し、後には伊藤博文の下で農商務相や司法相、枢密顧問官などを歴任した人物です。金子堅太郎は明治20年代から現在の葉山一色公園付近に別荘を構えましたが、大正8年の御用邸付属邸建設に伴い、大正11年頃、現在の地に転出しています。関東大震災後には、葉山別邸はほぼ常住の住宅として使用されたことが記録に残っています。現在地への移転に伴い、建物の一部が移築されたと伝えられ、照憲皇太后が訪問された「松の間」がそれに当たるとされますが、明治期創建の移築は部材の一部など限定的であったようです。戦後、所有者が変わり、昭和30年頃に改修が行われていると考えられますが、皇太后訪問時に使用された「松の間」の記憶を継承するべく、大正期の金子堅太郎別邸時代の意匠を強く意識していたことがうかがわれます。平成19年にも改修が行われていますが、現在に至るまで由緒ある別荘建築として大切に住み継がれています。「松の間」には、変木の床柱や琵琶棚をもつ床の間と床脇を設け、部屋境の欄間は銅板に梅花のすかし模様と竹をあしらった質の高い意匠が施されています。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治20年代に海岸沿いに設けていた別荘が、御用邸付属邸建設に際し、大正11年頃に移転するという歴史を継承しており、御用邸とともに歩んできた葉山の歴史を反映する重要な建物です。以下の2枚の写真はネットから。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘の座敷8畳「松の間」。こちらは「旧金子堅太郎葉山別邸 米寿荘」。そして引き返して、再び「一色海岸」へ。「旧ベルンハルド・モーア邸」この美しい建物は、ドイツ人の建築家アルヌルフ・ペッツォルドが戦前に設計した。今ではペッツォルドの名前を知る人も少ないと思うが、彼の設計で現存するのは筆者はここしか知らない。ハーフティンバー様式で木材の部分は濃い青で綺麗に維持されているが、近くで見ると少し塗料の剥がれた木材が年季を感じさせる。戦前の所有者は日本シーメンス社長、ベルンハルド・モーアであった。シーメンスは当時からドイツ有数の大企業だ。ここは歴史的建造物等の指定を受けていないがその価値は十分にある。現オーナーの意向であろうか とネットから。「三ケ下海岸」方向を見る。葉山御用邸、長者ヶ崎方向を見る。そして再び県道207号線に戻り、右手の山の裾野に建っていた建物は「旧鹿島守之助別邸( 旧住友家麻布邸)」。1903(明治35)年、麻布に旧住友邸として建てられた。住友家15代吉左エ門友純邸宅。1935(昭和10)年葉山に移築。この建物も、一般公開されていないようであった。「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を振り返る。長者ヶ崎をズームして。潮の満ちた長者ヶ崎の割れ目からは三浦半島の先端方向も見えたのであった。「三ケ下海岸」バス停前のプール付き?の建物の入口。再び、「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を。岩場をズームして。大きなプール?のある建物。入口には「WATABE & CO.」と書かれていたが。岩場には海鳥?が2羽。右手の「はやま三ヶ岡山緑地」の斜面は緑に覆われていた。その先、左手にあったのが「鹿島 葉山研修センター(旧小田良治別邸)」。「鹿島 葉山研修センター」。鹿島建設の葉山研修センターは、明治から昭和にかけて活躍した、実業家・小田良治の元別荘建物。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。しかし広い敷地にゆったりと建てられたその様は、実に存在感があった。照明や建具、ステンドグラスなど今では考えられないほど手の込んだものを使っていると。窓ガラスはドイツ製、床の大理石はイタリア製と建築材料は すべて外国から取り寄せたそうです。森戸海岸線からの写真をネットから。。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。「一色海岸」、「葉山御用邸」方向を振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.23

コメント(2)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その12):長雲閣こみち~神奈川県立美術館

「森山社」を後にして、県道207号線に向かって、葉山町一色の住宅街の道を進む。「長雲閣こみち」。長雲閣とは、総理大臣や陸軍大臣を歴任した、桂太郎氏の別荘のこと。日露戦争の前後には、政府要人たちが度々会議に使用したそうです。現在は、この小道に名前が残るのみ。古い時代に想いを馳せつつ、さらに進みます。「長雲閣こみち」。県道沿いのレストランの塀に「桂太郎別荘・長雲閣跡」の案内が掛かっていた。が、私が聞いた話では、県道から少々入った建物である。下の写真は、「長雲閣こみち」と、中央に建物が写っているが、その建物が、数年前まで桂太郎別荘とされていた。しかし地元歴史家よると、ここではなく、向かい側の建物がそうだと変更になったのだと。「桂太郎別荘跡」はここであっただろうか?日露戦争前後には、政府要人による重要会議が別荘を中心に度々開かれている。司馬遼太郎原作「坂の上の雲」でも「葉山会議」と称して登場している。そして再び県道207号線に出て北上する。左手にあったのが「神奈川県立近代美術館 葉山館」。奥にあったのが屋外にある常設展示。2003年の開館以来、一部作品の入れ替えや追加を経て、2016年に旧鎌倉館から移設された9点が加わり、現在は彫刻20点が庭園に、壁画2点が建物内に常設されている。葉山館のイラストマップ「彫刻はどこにいるの?」(館内無料配布)と一緒に、一色海岸に臨んだ庭園を散策しながら野外彫刻を楽しんだのであった。三浦郡葉山町一色2208−1。茶色の石材で。中島幹夫 NAKAJIMA Mikio『軌 09 Orbit 09』1966年館内では「吉田克郎展」が、開催されていた。「吉田克朗展 -ものに、風景に、世界に触れる」会期:2024年4月20日(土)〜6月30日(日)。武蔵野美術大学の教授だった美術家、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展と。吉田克朗『触“春に”V』。これまでほとんど紹介されることのなかった作品や、さらに油彩から版画作品までを網羅し展示していると。県道沿いには幟が立っていた。駐車場の横にあったアルミニウム&大理石の作品。清水九兵衛 KIYOMIZU Kyuubei『BELT』1978年駐車場から「神奈川県立近代美術館 葉山館」を見る。小田 襄 ODA Jo『円柱の展開 Development of a Cylinder』1983年李 禹煥 LEE Ufan『項 Relatum』1985年「神奈川県立近代美術館 葉山館」入口。若林 奮『地表面の耐久性について』ホセイン・ゴルバ Hossein GOLBA(1956~)『愛の泉 Fountain of Love』イラン出身のホセイン・ゴルバの作品『愛の泉』。最初イタリアのチェレ彫刻公園の水飲み場として制作された。樹木の幹を鋳造、他の部分を蝋型で付加。「愛」の意味とは?「飲料水 Drinking Fountain右下のボタンを踏むと水が出ます」との案内も。水桶には二人の顔が。さらに葉山館だけの作者からの「おまけ」も足元に。強く踏むと、ボタンを踏んでいる足に水がかかるのであった。鈴木 昭男『「点音(おとだて)」プレート・葉山』2012年。『地平の幕舎』。鉄板でテントのような形を。鉄の赤錆がいい色を出していた。保田春彦 YASUDA Haruhiko『地平の幕舎』1993年『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』。眞板雅文 MAITA Masabumi『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』2003年『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』。波乗りジェーンって感じで。富樫 一 TOGASHI Hajime『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』1972年ここが先程訪ねた「葉山しおさい公園」からの連絡通路。「開門時間土曜日・日曜日・祝日の近代美術館開館日のみ午前10時30分~午後4時まで」「三ヶ岡遺跡神奈川県立近代美術館葉山の建設に伴い、この地にあった三ヶ岡遺跡が発掘調査され、主に古墳時代から平安時代(4 ~ 10世紀)にかけての集落の跡が発見されました。この遺跡で特筆されることは、海浜に立地する特徴を活かした平安時代の製塩跡が見つかったことです。ムラの跡 竪穴住居が22軒、掘立柱建物が1棟密集して発見されました。ほとんどが6 ~ 7世紀のもので、継続して居住していたことがわかりました。製塩跡 約2X6mの範囲に火を受けて赤く硬くなった地面があり、そのそばから多量の土器が打ち捨てられたままに出土しました。また海水を煮詰めるためのものか、石組炉の跡も2基発見されています。」「製塩跡」と「竪穴住居跡」。『イノセンス-火 Innocence:Fire』。西雅秋 NISHI Masaaki『イノセンス-火 Innocence:Fire』1991年西雅秋『大地の雌型より』2003-5年葉山漁港の4隻の木造船にコンクリートを流し込み、ひっくりかえして木部を外したもの。「一色海岸」を望む。西雅秋『大地の雌型より』の一部。アントニー・ゴームリー『Insider Ⅶ』1998年山口牧生 YAMAGUCHI Makio『棒状の石あるいはCosmic Nucleus aBar of Stone,or Cosmic Nucleus』1976年『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』。空 充秋 SORA Mitsuaki『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』1985年湯村光『Stone Work – Stream』1987年柳原義達(1910~2004) YANAGIHARA Yoshitatsu『裸婦 座る Sitting Nude』原型 1956年(鋳造 1964年以前)『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』。近づいて。イサム・ノグチ(1904-1988)は、日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれた、20世紀を代表する世界的な彫刻家。彫刻はもちろん庭園や舞台芸術、家具そして照明のテザインも手がけるなど、現代彫刻の可能性を大きく押し広げ、作品と活動を通して世界各地て愛されつづけている芸術家である と。イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』1951年『石人 Stone Man』1966年(古墳時代6世紀後半の扁平石人の複製(岩戸山古墳[福岡県]出土・現在大分県日田市に設置)イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』を振り返って。これは、展示物ではなく、石製の休憩場所のようであった。「レストラン オランジュ・ブルー」。イサム・ノグチの作品を別の場所からも。最後に「神奈川県立近代美術館 葉山館」を再び振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.22

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その11):森山社

「玉蔵院」を後にして、国道134号を80mほど南に下り、右折すると次の目的地の「森山神社」案内板があった。そして直ぐ先、右側に「森山神社」の参道入口が現れた。石段を上ると「森山神社」の石鳥居が。「森山神社一 御祭神 奇稲田姫命(素戔嗚尊の妃神)一 祭 日 歳旦祭 1月2日または3日 祈年祭 2月中旬 例 祭 8月末日曜 新嘗祭 11月中旬 行合祭 満32年目毎に執行由 緒当社は、奇稲田姫命を奉斎し家業繁栄、家庭円満、農耕の守護神と仰ぎ 今から1270余年前、天平勝宝(749〜757年)の頃、良辨僧正によって勧請されたと伝えられる。三浦古尋録に、「此守山明神ノ祭礼ハ三十三年目毎也、此祭礼ノ時ハ例ニヨツテ小壺村ノ天王ノ神輿ヲ借用ルトナリ、祭礼神輿ニ札ヲ張、今其札三十四枚有、此札年来ヲ数レハ、文化申年(一八一二年迄一一二二年ニナル」と創建年代が如実に記されている。又、江戸で正徳5年に刊行された和漢三才図絵には、「守山大明神 佐賀岡ニ在リ、社領三石、俗ニ世計大明神ト号シ、毎年十一月十五日ニ酒ヲ醸シ翌年正月十五日明神ニ供ス、其ノ酒デ善悪ヲ試シ、歳ノ豊凶ヲ計ル」と記され、当時三ケ岡に鎮座し、天正19年11月に、徳川家康公より社領三石が寄進されている。特に世計り神事は近隣の人等の篤い崇敬を集めていた。新編相模風土記に、「森山明神社鎮守ナリ神躰ハ束帯ノ座像天平勝宝年間良辨僧正勧請スト云、天平十九年十一月社領三石ヲ寄附セラル、例祭毎年十一月十五日但三十三年ニ當ル年ハ十一月十三日小坪村天王神輿ヲ迎十四日ニ神楽ヲ奏シ當日鶴岡社人、伶人、八乙女、等来テ管絃ヲ奏シ二神輿ヲ引いて舁テ海岸ニ至ル是ヲ神忌ト唄フ」とある。海辺の当地に農耕に深い関係のある神事が今日迄伝承されていることは非常に珍らしく、この地域の人等が作付をする上で、重要な指針であった証拠であろう。昭和39年 三十三年の大祭を記念して、氏子崇敬者の浄財で現在の社殿を改築した。 謹白 宗教法人 森山社」住宅の間に参道があり、奥にある本殿までまっすぐと伸びていた。正面に石鳥居の「一の鳥居」。広場の先に、石段がありその先に「拝殿」が見えた。右側には例大祭等の時の、大きな石製の観覧席の如きものがあった。「拝殿」への石段を上る。「奉納 参道」碑。「奉納 石段」碑。石段の上に「狛犬」(右)。石段の上に「狛犬」(左)。足で押さえているのは、お花?明治35年生まれで、耳を横に張った江戸流狛犬。花は牡丹のように見えたが。「例大祭 献詠歌」「献詠歌」に近づいて。「手水舎」。「吐水口」。水を吐き出している龍には迫力があり立派。水を司る龍には火防の意味も有る。そんなわけで多くの神社仏閣で龍を見かけることがあるのだ。「花掛け」「奉納 森山社 例大祭 御寄附者一覧 令和五年八月」と。正面に「拝殿」。森山神社は正式名称を「森山社」と称し、社伝によると祭神として「奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)」を祀っています。創建は天平勝宝(西暦749年)で、鎌倉由比ヶ浜生まれの良辨僧正が勧請されたとされています。往時は「守山大明神」とか「佐賀岡明神」と呼ばれ、佐賀岡(現・三ケ岡=大峰山)にあったとのこと。「森山社の祭神は「奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)」です。(日本神話に登場するこの女神は『日本書紀』では「奇稲田姫」『古事記』では「櫛名田比売」と表記されます)奇稲田姫命は出雲国(島根県)簸の川(斐伊川)の川上に住んでいたとされ、足名推命(アシナヅチノミコト)と手名推命(テナヅチノミコト)夫婦の八人娘の末娘として暮らしていました。毎年毎年、八岐大蛇がやってきて次々と娘たちを食べてしまい、最後に残った末娘の奇稲田姫命も食べられてしまう時期がきたので、老夫婦の両親は嘆き悲しんでいました。そこへ高天原を追放された「素盞嗚尊(スサノオノミコト)」が折よく現われ、ことの次第を聞き義侠心を燃え上がらせて八岐大蛇を退治しました。(日本神話に登場するこの大蛇は『日本書紀』では「八岐大蛇」『古事記』では「八俣遠呂智」と表記されます)助けられた奇稲田姫命は素盞嗚尊と結婚して、出雲国に宮殿を造って住んだとされます」とネットから。拝殿に近づいて。本坪鈴(ほんつぼすず)が二基並ぶ。扁額「森山神社」。内陣。本殿に向かって左側にあった「神輿庫」。神輿が大きすぎて・・・。こちらは、子供用神輿か?例大祭時の神輿👈️リンク の写真をネットから。森山社の境内にはいくつかの境内社があった。■船玉神社(祠)●御祭神:住吉三神(底筒男命(ソコツツノオノミコト)、中筒男命(ナカツツノオノミコト)、 上筒男命(ウワツツノオノミコト))●御神格:海の神、航海の神、和歌の神●御神徳:海上安全、漁業・海運・貿易・造船などの業種守護、商売繁盛、開運招福 (縁結び・子授かり)■金刀比羅社(船玉神社内)●御祭神:金山毘古命(カナヤマヒコノカミ)●御神格:鉱山の神、鍛冶の神、鉱物の神、包丁の神●御神徳:鍛冶技術向上、金属加工業の守護、金運、商売繁盛、開運招福、災難避け、厄除け 漁業の守護神・商売繁盛・縁結び・子授かり●由 緒:創建不明、神奈川県郷土資料(明治12年)及び葉山郷土誌(昭和5年(1930))には「住吉神社(建物正面一間、奥行一間)」と、「金刀毘羅神社(建物正面三尺、奥行三尺)」と二社の記載がある。現在の祠は、昭和43年(1968)11月一色氏子会(連名)、一色漁業正組合員(連)により改築された。■厄神社(大国主社)(祠)●御祭神:大地主命(オオトコヌシノミコト)・大物主神(オオモノヌシノカミ)●御神格:国造りの神、農業神、商業神、医療神、縁結びの神、土地の神、家・屋敷を守る神●御神徳:縁結び、子授かり、夫婦和合、五穀豊穣、病気平癒、産業開発、交通・航海守護、 商売繁盛・国内平定・天下泰平・農業保護・医薬の神●由 緒:創建不詳、祠内に残された木札が存し、表面に「天下泰平 奉 厄神社 御造營神璽 崇敬者安全 社掌 守屋喜代太郎」、裏面に「大正8年1月14日 一色崇敬者中」の記載がある事から往時の建物か?伝によれば三ケ岡町内から氏子廃絶により移されたといわれている。神奈川県郷土資料(明治12年(1879))に「大国主神社、祭神・大地主命、由緒不詳、建物・正面三尺奥行三尺」の記載あり、また、葉山町郷土史(昭和5年(1930)には「大国主社、祭神・大地主命、由緒・ 不詳、建坪・二合五勺」の記載がある。■稲倉魂社(祠)●御祭神:稲荷神(倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)(日本書紀)・宇迦之御魂神(古事記))●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達田の神、五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神 ●由 緒:創建時期不明、祠内に「正一位稲倉魂命天長地久常堅右明治二己巳年(一八六九)十二月鈴木源致」と木札あり、この時期に建立されたものと思われる。神奈川県郷土誌(明治12年(1879))に、「稲荷社祭神稲倉魂命、由緒不詳、建物正面三尺奥行三尺、氏子百六拾弐戸」とあり、また、葉山町郷土史(昭和5年)に「祭神稲倉魂命、由緒不詳、建坪二合五勺」とある。古老によれば一色打鯖地区から移設されたの伝有。 平成30年(2018)、講を解散するに当たり、新たな祠を隣地玉蔵院に建立、既存の社を廃社としたが社屋のみ残されている。境内北側に在する稲荷大明神も、上原地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。■神明神社(祠)●御祭神:天照大神(アマテラスオオミカミ)(日本書紀)、天照大御神(古事記)●御神格:太陽神、皇祖神、日本の総氏神●御神徳:国家安泰、子孫繁栄●御祭神:豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)●御神格:食物神、穀物神●御神徳:農業・漁業の守護、産業振興、開運招福、厄除け地元では「だいじごさん(大神宮様)」と呼ばれる伊勢神宮の分社。●由 緒:創建時期不明、葉山町葉山郷土誌(昭和50年(1975)3月)記述の古老の伝によれば、大正初期(1912~1916)には御祭神が森山神社に合祀されていた。ご神体(石)碑?は明治13年(1880)に遷宮祭としてだいじごさん(大神宮山(一色1501番地付近))から深夜零時に安置したと伝わっている。 一方、神奈川県郷土誌(明治12年(1879))には、「神明社(一色字平松)、建物正面一間、奥行一間境内17坪、信徒七拾人、民有地第一種」と記述あり、拠って当地とは別地に存し、前記の時期に当社に合祀されたと思われる。 例年7月に「大神宮祭」を斎行し、氏子の崇敬を集めている。■稲荷大明神(祠)(京都伏見稲荷の分社)●御祭神:倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神、屋敷・地域の神●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達、金運向上、諸願成就 ●由 緒:創建不詳、伝によれば一色上原地区を中心に活動していた講が、将来の衰退を危ぶみ、森山神社に合祀されて今日に至っていると言われている。稲荷神社の多くは旧家や辻々に建立しているのを散見することができ、その中で血縁者や地縁的関係者などの小集団で社の講中を行っていた。境内西側に在する別祠稲倉神社も、一色打鯖・三ケ岡地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。左側から拝殿を見る。■浅間神社(舟型石碑)●御祭神:神吾田津姫、神吾田鹿葦津姫、木花開耶姫(コノハナノサクヤビメ)(日本書紀)、神阿多都比売、木花之佐久夜毘売(古事記)●御神格:火の神、山の神、安産の神、子育ての神、酒造の神●御神徳:子授け、安産、縁結び、農業・漁業守護、航海安全、火難消除、織物業守護 浅間信仰・富士山信仰・山の神をまつる社。●由 緒: 創建明治17年(1884)6月1日、一色在の富士(浅間神社)講中が建立、富士吉田市浅間神社 には、「葉山町一色富士講中」と記された扁額を見ることができる。 神奈川県郷土資料(明治12年)には「浅間社、由緒不詳、建物正面三尺、奥行き三尺」の 記載あり、また、葉山郷土誌(昭和5年)には「浅間神社」の記載がある。 なお、同様の石碑が後背の峰岡山山頂にも凝灰岩で出来た富士講の石塔(明治16(1883)年が 祀ってある。他にも多くの歴史を感じさせる石碑が。「令和五年 森山社例大祭」案内。「森山神社 ホームページ QRコードです!!」。「拝殿」前の石段から参道を見る。小さな石祠。そして、ビービーとミツバチが訪花している木は「クロガネモチ」クロガネモチの開花は5~6月。その年に伸びた葉の脇に小さな花が複数集まって咲く。雌雄異株で雄株には雄花が、雌株には雌花が咲くが、いずれも直径4ミリほどで目立たない。花は淡い紫~クリーム色で、花弁と萼は浅く4~6つに裂け、花弁は反り返る。雄花は4~6本ある雄しべが目立つが、雌花の雄しべは退化しており、代わって中央にある柱頭が隆起する。セイヨウミツバチの姿を。ズームして。こちらはニホンミツバチ。「クロガネモチ」の「ハチミツ(蜂蜜)」をネットから。別名「山れんげ」と呼ばれる人気ある蜂蜜と。そして参道左手にあったのが「一色会館」。一色会館は、レトロでちょっとユニークな建物。通常は、上の写真の様に片側に掃き出し窓が並ぶ外観ですが、例大祭などがある時は、並んだ扉や桟などを全部外して、大きな舞台になってしまうのだと。下の写真は、お祭りの時の“舞台”になった状態であると ネットから。舞台の正面は、ひな壇になっていて客席になるのだ「。まるでちょっと昔の“芝居小屋&桟敷席”といったレトロな風情で、昭和の香りがたっぷり残る素晴らしい空間。舞台になっている部分は、畳敷きの大広間。大広間の上手も小さな舞台になっている と。こちらが「一色会館」の玄関。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.21

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その10):高野山 真言宗 守護山 玉蔵院

Googleマップの案内に従い、次の目的地の「玉蔵院」に向かって進む。Googleマップは、墓地の裏の入口を案内したのであった。墓地内そして境内を歩き、「国道134号」側の正門まで進む。「高野山真言宗三浦不動尊第2十三番三浦観世音第二十五番湘南七福神恵比寿尊干支守霊場第七番 玉蔵院」三浦観世音「第廿五番霊場」碑。参道を本堂に向かって進む。「高野山 真言宗 玉蔵院 掲示板」。「おてらヨガ」も行われているようであった。寺号標石「高野山 真言宗 守護山 玉蔵院」。この石碑は?近づいて。しかし解読不能。山門を入るとまっすぐに続く参道の脇に、幹の周囲が3m近くもある樹齢400年以上のイチョウ・エノキの巨木が聳え立っていた。右手には「エノキ」の巨木。「イチョウ」の巨木を見上げて。左側にもイチョウ(銀杏)の大木そして一番本堂よりに「エノキ」が並ぶ。「エノキ」の手前に「葉山町指定重要文化財 天然記念物 玉蔵院のエノキ・イチョウ」碑。庚申塔が二基。近づいて。左側の庚申塔道立年号(塔に刻まれている年月日) 元禄5壬申天5月吉日(1692年)碑型、石質、其の他 舟型、安山岩、2基の内向って左塔大きさ及破損度 高さ76cm(台石を含まず)。幅37cm。上部が少し缺けた外完全刻像 定印阿弥陀如来と三猿 三猿は向って右から見ざる、聴かざる、言わざるで、左右の猿は背を丸めて中央の猿に 向っている。銘文 種子は缺損 上原村 八郎衛門、六左郎、甚衛門、市衛門、勘兵衛、五兵衛 四郎兵衛、市兵衛、次郎兵衛、三郎兵衛。塔の特徴 この塔は定印阿弥陀如来を主尊にしたのが特徴で、葉山町では1基だけである。 又三猿の左右の猿が背を丸めて中央の猿に向き合っている事も特徴である。右側の庚申塔 ???「六地蔵」。「六地蔵」とは六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天からなる六つの世界)全て救うという誓願のもと、六体の地蔵があり子どもを護る仏様として知られている。因みにこの寺の六地蔵は眼病にご利益があるとされている と。境内右側の、弘法大師像。「南無大師遍照金剛」と書かれた白の幟が一対。近づいて。「弘法大師 御入定 千百五十年記念四國八十八ヶ所砂踏み霊場」と。主尊が阿弥陀如来という、立派な宝篋印塔が建っていた。六地蔵の横に建っている県下でも珍しい石塔型の転輪で、お百度参りに使われたものだと。「葉山町指定重要文化財 建造物 玉蔵院の庚申塔 二基」種別 建造物(石造)指定年月日 昭和45年8月27日所在地 葉山町一色(玉蔵院)規模 高さ114cm、幅51cm石材 安山岩時代 寛文五年(1665年)下部に三猿「言わざる」「聴かざる」「見ざる」。三猿に雌雄がはっきりと表されている大変珍しいもので、寛文5(1665)年10月吉日の陰刻から葉山最古の塔とされていいる と。「三ヶ岡講中」と。「葉山町指定重要文化財 建造物 玉蔵院の庚申塔 二基」と。「宗祖弘法大師御誕生壱千二百年記念碑」「高野山 真言宗 守護山 玉蔵院」の「本堂」。「干支守霊場 丑寅 歳の寺」。本堂内陣。守護山 玉蔵院は弘法大師(空海)を宗祖とし、高野山金剛峯寺(こんごうぶじ)を総本山とする高野山真言宗のお寺。ご本尊は大日如来(だいにちにょらい)で、拝む際は「オンバザラダトバン」とお唱えします。・開基年 奈良時代 天平勝宝年間(749~757)・開創者 東大寺別当 良弁僧正・本尊 金剛界大日如来(旧くは十一面観音)・霊場 三浦観音二十五番、三浦不動二十三番、湘南七福神恵比寿、十二支霊場丑寅年本尊 : 金剛界大日如来。本堂の左側には。丑寅歳本尊 虚空蔵菩薩。湘南七福神 葉山恵比寿。湘南七福神 葉山恵比寿。弘法大師像か?そして本堂の左側にあった境内社群。朱の鳥居が三基。お稲荷さま:正一位稲荷大明神・生目大明神・猿場大明神であると。中央が「生目大明神」。左が「正一位稲荷大明神」。右側が「猿場大明神」。境内左で、 更に右奥の庚申塔群を訪ねたが、巨大なオオスズメバチが飛来して来たので慌てて避難。この時期からするとオオスズメバチの女王蜂であっただろうか?オオスズメバチの女王蜂の姿をネットから。危険なオオスズメバチですが、冬眠から目覚めた直後の女王蜂は栄養不足で体力がなく、弱っているため人を刺す可能性は低いとのことだが、既に5月末でもあり!! ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.20

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その9):葉山しおさい公園・池泉回遊式の 日本庭園

「葉山しおさい公園博物館」を後にして、「葉山しおさい公園」の池泉回遊式の日本庭園を歩く。「葉山しおさい公園平面図」。池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)とは、広い池泉を中心都市、中島、四阿などを設け、舟遊び・納涼・散策など、庭園をいろいろな角度から干渉し楽しめる造庭技法。 桃山末期から江戸初期にかけて成熟した作庭技法。 代表的な庭園として、桂離宮・修学院離宮・六義園・後楽園(岡山)などがある。大きな池を中心に配し、その周囲に園路を巡らして、築山、池中に設けた小島、橋、名石などで各地の景勝などを再現。園路の所々には、散策中の休憩所として、また、庭園を眺望する展望所として、茶亭、東屋なども設けられていた。スイレンの濃いピンクの花も。大きな鯉がのんびりと。石の「太鼓橋」。川の如き水場にも鯉が。茶室「一景庵」。「一景庵ー景庵は、一歩ー景ともいわれる日本庭園に囲まれた変化に富んだ趣ある情景から名づけられたとする説があります。茶室は、千利休の孫の千宗旦が利休の聚楽屋敷の四畳半を再現とされる裏千家の又隠と、千少庵が利休の聚楽屋敷にあった色付九間書院を写したものと伝えられる表千家の残月亭を摸した造りとなっています。」茶室「一景庵」の内部には赤い毛氈の敷かれた長椅子が。白の「柏葉あじさい」。近づいて。池越しに先程訪ねた「葉山しおさい公園博物館」を見る。ここにも。茶室「一景庵」を反対側から。水音が聞こえる方向に向かって歩く。右側に滝が現れた。「噴井の滝湧水部が力強く水を噴き上げる井戸型をしていることから、「噴井の滝」と名づけられたとの説があります。落差3mの滝は、横に広がりながら水が落下する「布落ち」と壁面を伝うように水が落ちる「伝い落ち」の複合水流からなり、美しい段瀑の姿をしています。」横に広がりながら水が落下する「布落ち」。石の壁面を伝うように水が落ちる「伝い落ち」。「滝」からの流れ。「滝」からの流れに架かる飛び石を渡る。「噴井の滝」を振り返って。ズームして。飛び石を振り返って。「神奈川県立近代美術館 葉山館」への連絡口。連絡口。開門時間土曜日・日曜日・祝日の 近代美術館開館日のみ 午前10時30分~午後4時まで券売受付所の前にあった壺。「小村寿太郎 終焉の地」碑。終世困窮していたという小村は豪邸居並ぶ葉山で借家住いだったらしく、一色の潮騒を耳にして静かに生涯をとじた と。そして、「一色海岸」に向けて黒松樹林の中を歩く。黒松樹林の中を海の方へ向かってしばらく歩くとここだけ洋風なパーゴラテラスが。石の椅子に座って見える一色海岸をセレブな気分で味わえたのであった。「一色海岸」には巨大な海の家が建設中であった。「一色海岸」からの「相模湾」。引き返して、梅林の中を歩く。再び「噴井の滝」からの清き流れを見る。紅葉シーズンにまた来てみたいと感じたのであった。園路を巡ると、築山、池中に設けた小島、橋、名石などで各地の景勝などを再現しているのであった。先ほど、スイレンの花をみた場所の反対側から。「潮見亭休憩所」入口。その先に「菖蒲園」。「菖蒲園ハナショウブ・イチハツ・アヤメなど」と。開花はこれからであった。そして「葉山しおさい公園」を後にして、県道207号線・森戸海岸線を北に進む。右手に歴史を感じさせる家屋が。そして、路地を右折すると直ぐ左手にあった石仏。石仏を正面から。「葉山茶寮 六花 Ricca 」の角にあった石仏。三浦郡葉山町一色1664−1。「一色第五町内会掲示板」。「一色第五町内会こみちマップ」。路地を東に進んで行くと、石垣の塀が現れた。「佐島石こみち」と。一色にある森山神社に抜ける風情ある路地で、横須賀市湾岸で産出する佐島石の石垣が続くのであった。半世紀は経過している趣の石垣や土塁はほどよく風化し古民家にマッチしているのだ。鬱蒼とした庭とこんもりと色づく橙や琵琶の実。色褪せた表札はローマ字で綴られて、渋い味わいがあるのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.19

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その8):葉山しおさい博物館(3/3)

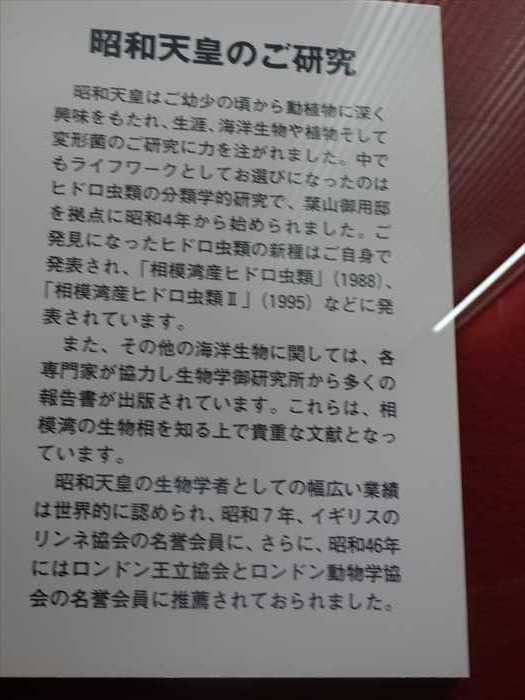

そして「昭和天皇御下賜標本」展示コーナーへ。「昭和天皇のご研究昭和天皇はご幼少の頃から動植物に深く興味をもたれ、生涯、海洋生物や植物そして変形菌のご研究に力を注がれました。中でもライフワークとしてお選びになったのはヒドロ虫類の分類学的研究で、葉山御用邸を拠点に昭和4年から始められました。ご発見になったヒドロ虫類の新種はご自身で発表され、「相模湾産ヒドロ虫類」(1988)、「相模湾産ヒドロ虫類Ⅱ」(1995)などに発表されています。また、その他の海洋生物に関しては、各専門家が協力し生物学研究所から多くの報告書が出版されています。これらは、相模湾の生物相を知る上で貴重な文献となっています。昭和天皇の生物学者としての幅広い業績は世界的に認められ、昭和7年、イギリスのリンネ協会の名誉会員に、さらに、昭和46年にはロンドン王立協会とロンドン動物学協会の名誉会員に推薦されておられました。」「昭和天皇御下賜標本昭和天皇はご生前、葉山御用邸を拠点に相模湾の海洋生物を熱心にご採集され、それらの分類学的なご研究をされました。ここに展示されている28点の標本は葉山海岸および、その周辺における昭和天皇ご自身のご採集品で、葉山町に御下賜されたものです。資料の大半は昭和天皇のご専門であった刺胞動物のヒドロ虫類ですが、学術的に貴重なウミウシ、ウニ、ヒトデ、ホヤなどの種類も含まれています。これらの中で新種として記載された種類は次の通りです。●クラブラリア・ミカド Clavularia mikado●サガミウミウシ Cadlina sagamiensis●ハスエラタテジマウミウシ Armina magma●ニセモミジ Ctenopleura fisheri●リモニア・グロリオサ Limonia gloriosa」「御下賜標本」が並ぶ。その横には「昭和天皇のご著書」、「昭和天皇ご収集の生物に関する出版物」が。「昭和天皇のご著書」。「昭和天皇ご収集の生物に関する出版物」。「ヒドロゾアの標本を手にされる昭和天皇」と「葉山御用邸にて採集のご様子」。「昭和天皇に因む主な海洋生物」。「学習研究社 発行(1980) 天皇陛下」、「天皇陛下の生物学ご研究」相模湾、葉山の展示室。「相模湾の有毒生物」。「相模湾の有毒生物海に棲息する多くの生物がさまざまな毒をもっています。海洋生物の毒として、多くの人が思い浮かべるのはフグの仲問のもつテトロドトキシンではないでしようか。しかし、実際には特殊なタンパク質構造で作り出された毒など、未だに解明されていない毒をもつ生物か沢山います。海洋生物にとって「毒」とは、その身を守るためや、餌をとるために進化させた生態の一部であり、その毒はヒトに対して用いるものではありません。したがってこれらの生物が、積極的にヒトを襲うことは稀です。大切なことは、どの生物がどのような性質の毒をもっているのかをあらかじめ知り、万が一、出会った場合には、安全な対応がおこなえるための、正しい理解をもつことです。」「葉山の紹介神奈川県の三浦半島西北部に位置する葉山町は、東西約6.5km、南北約4km、総面積は約17km2あります。海、山の自然に恵まれ、都心に近いながらも生物が豊富で、地質学的にも興味ある所として知られています。相模湾に面した海岸線は南北に4.6km広がり、その地形は変化に富んでいます。そこへ黒潮がぶつかり、多種多様の海洋生物を産み出しています。また、美しい緑の山々に生息する動植物はとても豊かです。その間をぬって相模湾に流れ込む森戸川、下山川があり、こにも淡水産の生物が多く見られます。いっぽう、相模湾を望む景勝地としても名高く、四季を通して富士山、箱根、伊豆半島、大島、江ノ島などが眺望できるうえ、年間を通して気候が温暖なことなどが御用邸の町、別荘の町といわれるゆえんでしよう。このような素晴らしい環境の中に生活している私達にとって「葉山の自然」は貴重な財産です。大切に受けとめ、自然に親しみましょう。」「葉山町地質図」、「葉山町全図」「相模湾図」、「東京湾図」。「相模湾の漁場名」。「葉山海岸の漁場名」。ズームして。小さな島の名も判るのであった。「相模湾の貝類」「軟体動物 Mollusca貝類の仲間を学問的に軟体動物とよびます。昆虫に次ぐ種類の多い動物群で、世界に約10万種、日本には8千種類くらいいると言われています。次の7つのグループに分類されています。1 .腹足類(巻員の仲間) オキナエビス、アワビ、サザエ、タカラガイ、ミスジマイマイ、アメフラシ、など。2 .斧足類(ニ枚貝の仲問) アカガイ、アサリ、ハマグリ、ヤマトシジミ、マテガイ、タイラギ、オオジャコ、など。3 .無板類(カセミミズの仲間) カセミミズ、オオシマカセミミズ、サンゴノヒモなど。4 .単板類(ネオピリナの仲間) ネオビリナ5.多板類(ヒザラガイの仲間) オオバンヒザラガイ、ヒザラガイ、ケハダヒザラガイ、ロウソクツノガイなど6.堀足類(ツノガイの仲間) ツノガイ、ヤカドツノガイ、ミガキマルツノガイ、ロウソクツノガイなど。7.頭足類(イカ、タコ、オウムガイの仲間) スルメイカ、マダコ、アオイガイ、タコブネ、トグロ、コウイカ、オウムガイなど。」相模湾の貝類 Sea Shells of Sagami Bay南から流れ込む黒潮(暖流)と、北から親潮(寒流)の影響を受ける相模湾には、南方系と北方系の貝類が見られます。南方系の貝類にはタカラガイやイモガイの仲間などがあり、北方系ではアヤボラ、ケショウシラトリガイなどがあげられます。また、三浦半島の海岸線には多様な環境があり、潮間帯には貝類が生息するのに適しています。同時に相模湾の海底地形は、浅海から深海まで複雑なうえ、さまざまな底質の場所があり、それぞれに適応した貝類が住んでいます。特に深海には”生きた化石”として有名なオキナ工ビスなど、相模湾特有貝類が多いといえます。このように相模湾は貝類の豊富な海域で、およそ2000種が生息しているといわれています。「潮間帯の貝の分布磯の生物は水深によって住み分けをしていますが、それを知るには大潮の引き潮の時、観察するとわかります。ます露出した岩礁をま横から見ると、アラレタマキビやタマキビガイは満潮線より少し上部に住むため、最も上部で見られ、ヘソアキクボガイなどは干潮線付近、つまり潮が引いた時、水面に近い方で見られます。ここでは潮間帯の磯が左から右方向へと深くなるように表現してあり、貝類が垂直分布しているようすがわかるようになっています。」「寄生する軟体動物」。「相模湾で発見されたオキナエビスオキナ工ビス類は古生代から中生代にかけて繁栄した原始的な腹足編の一群てあり、地質時代に繁栄した種に近似した形質を殻に留める現生種は「生きている化石」とよばれている。オキナエビMikadotrochus beyrichii(Hilgendorf、1877)は旧東京大学設立の母体となる第一学区医学校から東京医学校時代に在職していたドイツ人お雇い講師のヒルケンドルフ(Franz martin hilgendorf:1839-1904)が、江ノ島の土産物屋の店先に飾られていたものを入手し、ドイツに帰国後、この標本をもとに世界で3番目のオキナ工ビス科の現生種として報告した。オキナ工ビスは、ヒルゲンドルフが新種として記載する以前に木村兼葭堂(1735-1802)による未定稿の「奇貝図譜」に「無名介 按アゲマキノー種ナラン」として図示されていたものが、最古の図示てあり、ヒルケンドルフによる記載の100年近く前に.すてに本草学的な手法で記録されていた。また.武蔵石寿(1766-1861)が1844 (弘化元)年に著したとされる「目八譜」にも「西王母 翁蛭子」として図示されている。」「長者貝の由来長者貝の由来は、帝国大学三崎臨海実験所の採集人てあった青木熊吉(1864-1940 )が採集の依頼をうけ苦心の末に採集したオキナ工ビスが、高額て買い取られた際に「長者になったようだ」と言ったことから、オキナ工ビスの別名である「長者貝」という和名が名づけられたとする逸話が通説化している。しかし実際には青木熊吉がはしめてオキナ工ビスを採集したとされる時期よりも前に.ヒルゲンドルフの後任として来日したデーデルライン(Ludwg Hinrich Philipp Döderlein: 1855-1936)らが、高額でオキナ工ビスを買い求めていたことから、江ノ島や三崎の漁師の間でオキナ工ビスはすでに「長者貝」の別名てよばれていたという記述が残っていることや.1897年に帝国大学三崎臨海実験所の箕作佳吉(1858-1909) が、標本商のオーストン(Alan Owston:1853-1915)により採集された生きたオキナ工ビスを世界に先駆け報告していることなどから、青木熊吉による「長者員」の命名とそれに関する一連の逸話の一部は、のちの時代の創作と考えられる。」「日本周辺海域から記録されたいるオキナエビス類南北に長い日本列島周辺海域からは、リュウグウオキナエビス、オキナエビス、コシダカオキナエビス、ベニオキナエビス、ゴトウオキナエビス、アケボノオキナエビス、テラマチオキナエビスの7種が記録されています。」「変化する環境と生物の消失」。「変化する環境と生物の消失相模湾沿岸域の環境は、1923 (大正12)年9月1日に発生した関東地震に伴う隆起により大きく変化した。三浦半島においては、地域によって1.0m以上の隆起が記録されている。隆起後の地形の変化の特徴の一つとして、震災以前はほとんど発達していなかった砂浜の面積が急激に増大したことがあげられる。この変化に伴い生息環境が拡大したサクラガイ類などの砂浜に棲息する生物は、個体数が一時的に増加したと推測される。震災か1世紀近くが経過した現在、三浦半島や相模湾沿岸域の砂浜は、平均すると年間3.0mm程度の速度で沈降し続けているため、再び砂浜の面積は縮小している。沈降に伴い環境も遷移し現在の相模湾沿岸域の砂浜環境の生物相は、震災直後の生物相とは異なる組成に遷移していると考えられる。ヒトの活動に伴う環境の攪乱や大規模な改変は、少なからす生物の減少の原因となりうることに疑いの余地はない。しかし、台風や暴雨、水害などの短期的な自然環境の攪乱だけでなく、断層運動に伴う大規模な環境の変化により棲息場所が縮小、消失した結果、生物の個体数が大幅に減少したり絶滅に至ることもある。地殻変動に伴い引き起こされる環境の変化も、生物相の遷移や生物の消失の原因となりうる。」様々な貝が。「三浦半島沿岸域のウミウシ類」。「三浦半島沿岸域のウミウシ類Sea slug of Sagami Bay,Miurapeninsulaこれまでウミウシの仲間は、軟体動物門腹足綱(巻貝)に含まれる後鰓亜網(もしくは後鰓目)として分類されていましたが、これら種類は、複数の系統から収斂進化したと推測さ後鰓亜網を用いない分類が用いられています。ウミウシの仲間は、頭楯目Cephalaspidea、有毅翼足目 Thecosomata.裸殻翼足目 Gymnosoma-ta、無楯目 Anaspidea、アクリッド目 Acochlidiacea、嚢舌目 Sacoglossa、ニセイワヅタブドウガイ目 Cylindrobullida、傘殻目Umbraculida、側鰓目 Pleurobranchomorpha、裸鰓目 Nudibranchiaの10目に分類されます。 ウミウシの和名は、裸鰓目に見られる体の前方にある1対の触角を、ウシの角に見立てた「海牛」が語源と考えられます。」「甲殻類の多様性甲殻類とは、甲殻亜門(Crustacea)に分類される節足動物の総称である。分子系統学的な解析の結果から、甲殻類と六脚類を併せて汎甲殻類(Pancrustacea)とし、六脚類が側系統群の甲殻類から派生したと考えられている。鞘甲亜綱(しようこうあこう Thecostraca )は固着性や寄生性の成体をもつフジツボ・カメノテ・エボシガイなどが含まれている。付属肢の形熊が、真軟甲亜綱と異なることから別の亜綱に分類されているトゲエビ亜綱(Hoplocarida)は、ロ脚目(シャコ目)が含まれている。真軟甲亜綱(Eumalacostraca)は、工ビ・ヤドカリ・カニをはじめ等脚目・端脚目・タナイス目・クーマ目などを含む一大グループである。」「タカアシガニ」に見えるが?文字の読みは「じん」と。「蟳(じん)」で「ガザミ(蝤蛑、虎蟳)」とのこと。上の蟹の写真は蟳(じん)・ガザミとは甲羅の大きさと脚の長さのバランスが違うようであるが。「訓蒙図彙 中村惕斎 寛文(1666)年成立」「甲殻亜門 Subphylum Crustacea甲殻亜門は、工ビ・カニ・ヤドカリなどに代表される節足動物門のグループである。主に海域に適応し、等脚目の一部がわずかに陸域に適応している。現生種は介形類(Osracoda)・ヒゲエビ類(Mystacocarida)、鰓尾類(Branchiura)シタムシ類(pentastomida)・カイアシ類(copepoda)・ヒメヤドリエビ類(Tantulocarida)・鞘甲類(Thecostraca)・軟甲類(Malacostraca)・鰓脚類(Branchiopoda)・カシラエビ類(Cephalocarida)・ムカデ工ビ類(Remipedia)11群に分類される。一般的に甲殻類とよばれる工ビやカニは、軟甲類に含まれている。」「イバラガニモドキ」(左)と「イガグリガニ」(右)。「タイマイ」、「セクロウミヘビ」、「マダラウミヘビ」。「相模湾から記録された爬虫類これまでに相模湾からは、コブラ科(ウミヘビ科)5種、ウミガメ科3種、オオザメ科1種の合計9種の爬虫類が記録されています。海域に棲息するヘビ類のほとんどは沿岸域のみを生息域とするのに対して、ウミガメ類は、いずれの種でも産卵・孵化以外は外洋を棲息域とします。爬虫類は、変温動物であることから、水温が低下する冬季を中心に活動が鈍くなり、海岸に打ち上げられることがあります。」「タイマイ」に近づいて。そして漁具展示コーナーへ。「葉山の漁業Fishery of Hayama相模湾に面した葉山には、刺し網漁、シラス船曳き網漁,見突き漁、もぐり漁、ワカメどり漁、ヒジキどり漁、ワカメの海面養殖などの漁業があります。古くは、定置網漁、地曳き網漁、手繰網漁、延縄(はえなわ)漁などが行われていましたが、現在では釣り船を主体とする漁業者が大半を占め、漁を専門とする漁業者が少なくなりました。ここには、かって葉山で使用されていた漁具を中心に展示してあります。」「万祝(まいわい・まんいわい)」「万祝(まいわい・まんいわい)大漁の時、船主が漁師に贈り物として配ったお揃いの「はんてん」のような着物。江戸時代中期から東北、関東の漁師のあいだで着用した晴れ着で、これを着て神社を参拝することが誇りだったと言われています。これは、葉山で使われたものですが、現在ではこの風習は残っていません。」奥には「生簀」が2基。右手に「櫓」、左に「ガラス浮き玉」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.18

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その7):葉山しおさい博物館(2/3)

葉山しおさい博物館展示室内から「葉山しおさい公園」の「日本庭園」を見る。葉山町所蔵 複製画展の展示室を訪ねた。葉山町所蔵複製画展~世界の名画の複製画展示~令和6年5月28日(火) ~ 6月23日(日)場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン時間 午前8時3 0分から午後5時まで ※入園は午後4時3 0分まで 休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料(ただし、しおさい公園人園料が必要です。) ※入園料 高校生以上: 3 0 0円 小中学生: 1 5 0円場所 葉山町立図書館 1階展示スペース時間 午前9時00分から午後6時まで休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料 間い合わせ 教育委員会生涯学習課」「リュクサンブール公園」 アンリー・ルソー 複製画「サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂」 エドモンド・クロス 複製画「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ 複製画。「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ 複製画「鞭をもつ少女」 ビエール=オーギュスト・ルノアール 複製画展示室の光景。複製画展示室から日本庭園を見る。入口受付近くに展示されていた「ケンスレーダイオウグソクムシ」と「オオグソクムシ」。「ケンスレーダイオウグソクムシ」。「オオグソクムシ」。展示室の入口方向を振り返る。地下階にあった展示室(葉山の海洋生物)へ向かう。階段を下る。葉山 森戸神社裏より富士を望む。地階に展示されていた漁具類を見る。「葉山沖の深海」。「シロウリガイ類の化石」。「シロウリガイ類の化石シロウリガイ類は、相模湾の水深1000m付近をはじめとする深海の海洋プレート境界域に優占してみられる大型のニ枚貝の一種です。この化石は、逗子市池子に分布する三浦層群池子層(440 ~ 280万年前)より産出したものです。 横浜防衛施設局:提供」写真では解りにくいが。「シロウリガイの生態相模弯初島沖水深900 ~ 1200mの海底には、高密度でシロウリガイ類が生息しています。シロウリガイ類は、垂直に海底に直立し、海底下に足を嵳し込み、硫化水素(硫化水素イオン)を体内に取り込んでいます。取り込まれた硫化水素は、著しく肥大化した鰓に運ばれ、鰓の上皮細胞内部に共生している硫黄酸化細菌が、この硫化水素と水管から取り込んだニ酸化炭素を用い有機物を生成します。シロウリガイ類は、この有機物を栄養として利用していると考えられています。また、このような生態を持っため、シロウリガイ類の消化器官は退化しています。地球上に知られる生態系のほとんどは太陽の光を始点する光合成の食物連鎖のもとに成り立っていますが、シロウリガイ類をはじめとする深海の海洋プレート境界域に生息する化学合成生物は地球内部からしみだす化学物質を始点として化学合成細菌が生産者となる化学合成生態系とよばれる特殊な生態系を作り出しています。」「相模湾の深海生物カイロウドウケツモドキ 海線動物門相模満中央部の沖ノ山堆水深845mて観察されたカイメンの一種です。ガラス繊維の骨片の束で海底に固着し、珪質の骨片をもっことから「ガラス海綿」ともよばれています。ハエジゴイソギンチャク 刺胞動物門相模湾西域の小田原沖水深648mで観察されたイソギンチャクの一種です。口盤ががま口のように折れ曲がる特異な形態をしています。水深2,000m付近からも知られ、本種をクラゲイソギンチャクとする報告もあります。オオ工ンコウガニ 節足動物門相模湾中央部の相模海丘水深1,208mで観察された甲幅が20cmに達する大型のカニ類です。相模湾の水深300 ~1,000m付近に生息しています。オオ工ンコウガニの近縁種は、マルズワイガニの通称名で缶詰めなどの原材料として使われることがあります。ユメナマコ 棘皮動物門相模湾西域に位置する初島南東沖の水深1,136mで観察されたナマコの一種です。膜で連結された触手を使い、海底から数mの高さまで浮遊・遊泳します。オオグチボヤ 脊索動物門伊豆大島北方沖の門脇海丘水深1009mで観察されたホヤの一種です。ロのように見える横に裂けた大きな入水孔をもち、流れに向かい大きく開くことで、流れで運ばれる工ビなどを捕食します。」。「相模湾の深海と化学合成生物群集相模湾は、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈みこむ境界に位置することから複雑な海底地形をもちます。相模トラフとよはれる水深1000mを越える相模湾中央部の海底谷をはさんで、伊豆半島沿岸は陸から急激に水深が深くなるのに対して、三浦半島に沿岸には広い陸棚があり、ゆるやかに水深が深くなります。相模湾初島沖の深海には、日本近海ではじめて観察されたシロウリガイ類などから構成される化学合生物群集が生息しています。」シロウリガイ類。オオエンコウガニ。「相模湾沿岸域の魚類これまでに相模湾からは、45目249科1517種類の魚類が記録されています。これらの種類を科別の出現種数で比較するとハゼ科が最も多く109種類(全体の7. 2 % )になり,次いでペラ科88種( 5. 8 % ) 、フサカサゴ科53種( 2. 9 % ) 、スズメダイ科44種( 2.9 % ) 、チョウチョウウオ科35種( 2. 3 % )の順になります。相模湾から記録されるスズメダイ科やチョウチョウウオ科の種類には、冬季の水温の低下に耐えられず姿を消す種類が含まれています。■相模湾と黒潮日本列島の太平洋岸を流れる黒潮は、いくつかの安定した流路があります。それぞれ黒潮非大蛇行接岸流路(B)、黒潮非大蛇行離岸流路(C)黒潮大蛇行(A)とよばれています。黒潮が流れるがる位置により三宅島や八丈島の潮位は変化し、この影響は相模湾内にも及びます。」水槽で飼育している魚は「葉山町沿岸域に生息する魚類」。近づいて。シマスズメダイ。サザナミフグ。石鯛(クチグロ)。「葉山海岸の魚類」。「葉山海岸の魚類Fishes from the coast of Hayama葉山海岸の地形は実に変化に富んでいます。砂浜、岩礁、転石地、河口などが連続し、浅海から深海までの海底地形も様々な底質で広がっています。ここへ南からの黒潮暖流が流れ込み、多彩な環境に適応した多くの魚類が生息しています。また、稚魚が生息するために必要なアマモ場が各所に形成され、カジメの群落など海藻が繁茂している海域も多く、魚が餌をとったり、隠れる場所が十分にあることも魚類にとって住みやすい条件のひとつです。このコーナーでは葉山海岸で見られる「魚類のすみ場所の違い」をわかりやすく展示してあります。」「やや深い海」、「深い海」に近づいて。「タカアシガニ」。「タカアシガニMacrocheira kaempferi クモガニ科 城ヶ島沖相模湾の水深100m~300m付近に生息する世界一はさみ脚の長い節足動物です。はさみ脚長く、大きな個体がオスで、はさみ脚が短く小さい個体がメスです。」深海生物の液浸標本が並ぶ展示コーナー。中央に1m以上ある「オニイソメの標本」。巨大ゴカイ的なヤツ。左下に芸術的なタコの液浸標本。マンボウ。ラブカ。「ラブカカグラザメ目ラブカ科Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884ラブカ(羅鱶)は、1884年にアメリカの生物学者ガーマン(Samuel Garman)が本州で採集された 1.5 mのメスの個体をもとに新種として報告した原始的な形態をもつサメの一種です。本種は、相模湾をはじめ、太平洋・大西洋の水深50 ~ 1570 mに広く分布することが知られています。ラブカは、胎生で、3.5年の妊娠期間を経て体長40 ~ 60 cmの仔を産みます。雌雄で体長が異なりオスは90 ~ 120 cm,メスは130 ~ 150cmで性成熟し、最大体長はオスで1.7 m、メスで2.0 mに達することが知られています。」「生物の分類」コーナー。「生物の分類これまでに地球上からは,およそ1 , 000万種の生物が記録されています。1700年代まで、これらの生物は「動物」と「植物」の2つに分けられていました。1800年代には微生物の発見に伴い、原生生物が加わり、生物は3つの世界に分類されるようになりました。1970年代以降は、原核生物はモネラ界に、真核生物は植物界,動物界.菌界,原生生物界の4つに分類する分類体系が主に使われてきました。2000年代以降、遺伝子の情報に基づく分類方法が取り入れられるようになり、これまで「原生生物界」にまとめられていた生物は、多様な真核生物の寄せ集めであることが判明し, 6つのスーパーグループに分ける分類体系が提唱されています。」相模湾に生息する海藻類。「相模湾や三浦半島に因む種名」「相模湾に因んで名がつけられた海洋生物」。「相模湾や三浦半島に因む種名相模湾は、日本の海洋生物学の発祥の地とされている。1877 (明治10)年に帝国大学理学部動物学教室の初代教授として来日したE. S、モース(1838 -1925 )により、一時的な施設であるが、江ノ島に東洋で初の臨海実験所が設けられ海洋生物の採集や研究が行われた。その後、帝国大学三崎臨海実験所が1886年(明治17)年に三浦市三崎に設立された。三崎臨海実験所の設立以前には、帝国大学医学部のお雇い教師として来日したF.ヒルゲンドルフ(1838-1904)やL. H. P.デーデルライン(1855-1936)により相模湾の海洋生物の採集調査が行われ.相模湾には、珍しい深海生物などが多く棲息している海域として海外に紹介されていた。昭和天皇により葉山御用邸を拠点とした生物学御研究所の採集調査は.相模湾東部海域を中心に、およそ60年にわたり行なわれた。この調査は、網羅的な生物相の採集調査を同一の海域で長期的に行うという世界的に見ても稀な研究である。これらの研究成果として、相模湾をタイプ産地(基準となるタイブ標本の採集された場所)として記載された生物の中には、採集地である「相模」、「葉山」、「三崎」という地名だけでなく、小さな岩礁である「鮫島」、「名島」、「亀城礁」など、より具体的な採集地に因んで名づけられた種名が少なくない。また、三浦半島を形成する地層中より採集された標本をもとに記載された化石には「三浦」など採集地に因む種名がある。」相模湾や三浦半島に因む名前の生物。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.17

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その6): 葉山しおさい公園・葉山しおさい博物館(1/3)

県道207号線・森戸海岸線を北に進むと左手にあったのが「葉山しおさい公園」の正門前広場。「葉山町指定史跡 大正天皇崩御・昭和天皇継承の地指定 昭和六十一年四月二十九日 指定第三十八号所在地 葉山町一色ニ一ニ三の一葉山御用邸付属邸の歴史この葉山しおさい公園は、葉山御用邸付属邸の跡地で、昭和62(1987)年6月3日開園し、面積は18009.28平方メートル(約5500坪)ある。ここはもと岩倉具定侯爵・金子堅太郎伯爵・井上毅子爵の各別荘を、大正6(1917)年7月にお買い上げになり、澄宮(すみのみや・現三笠宮)邸として大正8(1919)年6月に竣工されたものである。大正天皇崩御大正天皇は、葉山御用邸をこよなく愛され、最後の行幸は大正15(1926)年8月10日、付属邸で御病気ご療養のためであった。当時、たまたま本邸が関東大震災で損傷し、再建中であったため付属邸へ入られた。陛下には以来同邸においてご療養につとめられたが、同年12月25日、午前1時25分、遂に崩御(逝去)されたのである。時に御年48歳であった。昭和天皇皇位継承大正天皇が崩御(逝去)され、悲しみの中旧皇室典範第10条の定めに従って、皇太子殿下(後の昭和天皇)は直ちに葉山御用邸において天皇の位におつきになられた。新天皇陛下は、まず登極令(旧皇室令)第1条によって践祚(せんそ・皇位を受け継ぐこと)の式を行うため、剣璽渡御(けんじとぎょ)の儀が12月25日午前3時15分より葉山御用邸付属邸において執り行われた。また、宮城(皇居)賢所において践祚の儀式が同じ時刻に行われた。第124代の宝祚(皇位)をつがれた新天皇陛下は、徳川侍従長、奈良侍従武官長、一木宮相以下を従え、伊藤式部長官のご先導により静かに東京に向かわれた。時に御歳26歳。尚、付属邸における剣璽渡御の儀式は皇族、政府関係者列席のもと厳かに行われた。儀式における各役割は宝剣を捧持するもの、原侍従、神璽を捧持するもの、松浦侍従、御璽国璽を捧持するもの、松井内大臣秘書官がその任に当たった。践祚の行われた部屋は昭和56(1981)年11月再建された御用邸の中へ移設されている。 平成6年3月27日 葉山町・葉山町教育委員会」「葉山しおさい公園」正門。「葉山しおさい公園入園料一般 大人 三百円 小人 百五十円(小中学生)団体(ニ十名様以上) 大人 ニ百五十円 小人 百円開園時間 午前八時三十分から 午後五時まで休園日 月曜日 祝日の翌日 年末年始」「葉山しおさい公園」。「葉山しおさい公園 案内図」。受付・管理事務所で入園券を購入。「葉山しおさい公園平面図」。「葉山しおさい博物館」に向かって進む。前方に石碑が現れた。「今上陛下即位記念 平成ニ年十一月十二日」碑。現上皇陛下のこと。そして「葉山しおさい博物館」を正面から。旧御用邸付属邸の御車寄せを移築したものである と。「葉山しおさい博物館」。「葉山町所蔵複製画展~世界の名画の複製画展示~令和6年5月28日(火) ~ 6月23日(日)場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン時間 午前8時3 0分から午後5時まで ※入園は午後4時3 0分まで休館日 6月3日(月)、1 0日(月)、1 7日(月)観覧料 無料(ただし、しおさい公園人園料が必要です。) ※人園料 高校生以上: 3 0 0円 小中学生:1 3 0円場所 葉山町立図書館 1階展示スペース時間 午前9時0 0分から午後6時まで体館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料 問い合わせ 教育委員会生涯学習課」「入館無料」と。「ごあいさつようこそいらっしゃいました。この「葉山しおさい博物館」は昭和62年(1987) 6月に開館いたしました。館外の敷地(葉山しおさい公園)は葉山御用邸付属邸の跡地で、大正天皇崩御、昭和天皇皇位継承の地で、いわば昭和発祥の地として知られる由緒ある所です。館内の常設展示は葉山海岸を中心に、「相模湾の海の生物」をテーマにして構成してみました。とりわけ昭和天皇の御下賜標本や珍しい深海生物の展示は当館ならではのものです。生物の宝庫として世界的に知られる身近な相模湾を認識していただき、自然に親しんでいただければ幸いに存じます。 葉山しおさい博物館」受付カウンター。正面には、ヨットが展示されていた。移動して。「上皇陛下御下賜ヨット」。御下賜品(ごかしひん)とは、皇室や宮家から贈られた品物のこと。「案内パネル」が2基。「オリンピア・ヨーレ全長 5m最大幅 1m57cmマストの高さ 6m85cm一人乗り ディンギー丸みを帯びた優美な船型は、美しく典雅な雰囲気を醸し出していると言われている。」「御下賜ヨット オリンピア・ヨーレこのヨットは昭和25年7月、日本ヨット協会(現日本セーリンク連盟)が当時皇太子殿下でいらした上皇陛下に献上した「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットてす。ちょうど沼津御用邸附属邸にこ滞在中の皇太子殿下の元に届けられました。上皇陛下が皇太子殿下時代に沼津でお乗りになりました後、沼津御用邸の廃止に伴い、このヨットは葉山御用邸に移されました。上皇陛下は葉山の海岸においても当時皇太子妃殿下でいらした上皇后陛下とご一緒にお乗りになり、ヨットは葉山御用邸の艇庫て大切に保管されておりました。「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットは昭和9年ドイツて生まれ、昭和11年のベルリンオリンピックてヨット競技の一種目として採用されました。この時、日本はヨット競技としては初めて「オリンピア・ヨーレ」競技に参加しましたが、その後のオリンビックではこの級式のヨットが競技種目として採用されたことはありませんでした。平成19年3月に上皇陛下は日本セーリング連盟にこ相談の上、この「オリンビア・ヨーレ」を葉山町に御下賜になさることとなさいました。葉山町てはその後、ヨット発祥地てある葉山港の港湾管理事務所に保管・展示しておりましたが、平成22年3月に元葉山御用邸附属邸跡地の「葉山しおさい公園」に移設いたしました。 葉山町」館内には葉山周辺の海に生息する魚類、貝類、甲殻類、海藻類などが展示されていた。中でも昭和天皇御下賜標本や深海生物の展示は、当館ならではのもの。・海洋生物の系統分類・相模湾の珍しい大型生物・相模湾で使われていた漁具等も展示されていた。「無生物の形---石の造形藝術---生物(せいぶつ)とは、細胞という単位からなり、自己増殖などの生命活動を行うものと定義される。これにして無生物(むせいぶつ)とは.生命活動を行わない石や水などの物質を示す。生物の形は遺伝子により支配され、自らの意思により形成されるのに対して.無生物の形は、物理的な要因で形成される。同じ形でも、生物と無生物では全く異なる形質形成の過程を辿っている。ここに展示した「石」は、無生物である。意思のない無生物が作りだす偶然の形には不思議な魅力がある。」左から二水石膏、しのぶ石、桜石。ニ水石膏(Gypsum:ギプサム)硫酸カルシウムCaSO4を主成分とする鉱物。骨折などの患部が動かないように外からの固定する創傷処置であるギブスの語源である。しのぶ石(Dendrite:樹枝状晶)岩石の間隙に二酸化マンガンが樹枝状に結晶化したしのぶ石は、自然現象でできるフラクタルの偽化石である。かってはシダ植物(シノブは、シダ植物の古名である)の化石と考えられたことが名称の由来である。桜石(Cordierite:コーディエライト)菫青石は、Mg2Al3 (AlSi5O18)の化学組成をもつケイ酸塩鉱物である。桜石は菫青石が熱水変質により雲母化したものである。断面を桜の花の紋様に見立てた桜石の名称は江戸時代にすでに名づけられていた。「黄鉄鉱(Pyrite:パイライト)化学組成はFeS2。鉄と硫黄からなる。一般的には六面体の結晶形を示すが、八面体や十二面体などもみられる。強い衝撃を与えると火花を散らすことからギリシャ語の「火」を意味するpyrに由来する。かっては硫酸の原料として採掘されていた。鉄礬柘榴石(Almandine:アルマンディン)十二面体あるいは偏菱二十四面体などの自形結品を作り、Fe3gAl2(Si04)3で表される。変成岩、火成岩、花崗岩ペグマタイトでもっともよく見られる。」「子産石(Concretion:コンクリーション)生物起源の炭酸塩コンクリーションは、有機物中の炭素と海水中のカルシウムなどが結合し、短時間で方解石などの鉱物が沈殿して形成される。子産石は,葉山層群中から産出するコンクリーションである。かつては安産のお守りとされた。」「へそ石(Nodule:ノジュール)へそ石は、深海底に棲息していた生物の巣穴を中心に砕屑粒子の隙間が鉱物で充填されて形成された生痕化石と考えられる。へそ石の名称は,中心のくぼみを臍になぞらえてつけられた。江戸時代から知られる三浦半島の奇石のひとつである。」「Carcharocles megalodon(Agassiz,1843 )」。「Carcharocles megalodon(Agassiz,1843 ) カルカロクレス メガロドン ネズミザメ目 オトドゥス科 Emma Longhorn氏 寄贈Carcharocles megalodonは、全長16 mに達したと推定されているサメの絶滅種です。本種は、日本をはじめアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカなどの前期中新世(1800万年前)から鮮新世末(300万年前)の地層からの産出が報告されています。近代科学が発達する前の江戸時代の日本では、この化石の正体がわからず「天狗の爪石」とよばれていた時代もありました。また、中世のヨーロッパでは「舌石(Glssopetri)」とよばれていました。本化石は, 2007年にEmma Longhorn氏により葉山一色海岸に打ち上げられた状態で採集された資料であり、産出層は不明ですが、逗子層(600万年前)の基底部にあたる礫岩層からの産出と推測されています。」「オカダンゴムシ」と「ハマダンゴムシ」。「身近な外来生物オカダンゴムシオカダンゴムシ(ダンゴムシ)Armadillidium vulgareは、1943 (昭和18)年に岩本嘉兵衛によりはじめて日本列島から記録された、明治時代以前に園芸植物と共にヨーロッパから日本に移入したと考えられる外来生物です。オカダンゴムシが日本に移入したばかりの明治時代、「ダンゴムシ」の和名は、海浜域に生息する在来種のハマダンゴムシTylos granuliferusの和名として用いられ、現在オカダンゴムシと呼ばれている種類は、「テマリムシ(手毬虫)」と呼ばれていました。戦後、オカダンゴムシは急速に分布を広げ、現在では、最も身近な環境で見られる生き物のひとつとなっています。」正面に出土した丸木舟が展示されていた。正面に出土した丸木舟。「古代~中世の丸木舟(今から約1000年前)」と。「丸木舟出土当時の様子」(左)。「丸木舟出土当時の様子」(右)。「葉山町堀内発見の丸木舟昭和42年3月、堀内児童遊園(堀内510番地)に防火貯水槽工事の際、地表から約250センチの深さから発見されたものです。「丸木舟」は、側壁は残っておらず底板のみですが、残存長278センチ、最大幅57センチを測ります。表面にはノミで加工した跡が残っているほか、削りやすくするために表面を焼いた跡がよくわかります。材質はクスノキと判定されています。丸木舟が製作された年代については、放射性炭素年代測定法によリ、10世紀初頭から12世紀初頭(平安時代: BP940±104年)と測定されています。」出土した「丸木舟の底部」。「縄文時代の葉山」と「国指定史跡 長柄桜山古墳群」案内板。「縄文時代の葉山最初に葉山に人類の足跡をうかがえるようになるのは、縄文時代になってからです。1万年以上続く縄文時代は、自然環境の変化に合わせながら、狩蝋や漁撈、植物性食料の採取、また限定的ではありますが、植物の栽培や管理も行うなど、多様な生業が営まれた時代です。葉山町内では、現在繩文時代の遺跡が5か所知られています.馬の背山遺跡(木古庭)は標高約160mの丘陵上にある遺跡で、昭和32年に赤星直忠博士が担当者となって発掘調在が行われました。遺跡は5つの地点に分かれており、りんご箱一個程度の遺物が出土しています。遺物は、縄文時代早期や前期の土器が出上したほか、石鏃などの石器が見つかっています。見つかった土器の時期は断続的で量も少ないことや、住居跡などの遺構が見つかっていないことから、定住的な生活が営まれていたとは考えにくいところがあります。おそらく狩猟や堅果類などの植物性食料の採集のために、湧水の豊富な当地が一時的なキャンプ地として適していたのではないかと思われます。同様の遺跡として、正吟遺跡(上山口)や間門遺跡(上山口)があります。縄文海進(じようもんかいしん)それまで寒冷だった気候は約1万年前から温暖になり、海水面は急速に上昇していきます。約6千5百年前には現在の海水面よりも高くなり、沿岸部の葉山の低地は海の中にありました。約5千5百年前に海水面の高さは4 ~ 5mほどに達してピークを迎えます。これを縄文海進と呼んでいます。縄文時代の自然環境縄文時代の葉山の自然環境はどのようなものだったのでしようか。約9千~ 6千7百年前の三浦半島の陸上では、森や林を作る樹木が、それまで生育していたコナラやニレ、ケヤキなどを主体とする落葉広葉樹林から、シイノキ、エノキ、スギなどを主体とする照葉樹林に種類が変わります。生育する植物の種類が変わった結果、そこに棲む動物の種類が変わった結果、そこに棲む動物の種組成も変化したと考えられています。海域ては、縄文海進とよばれる世界規模の海水面の上昇がおこり、それまで陸地だったところにまで海水が浸人することにより、「おぼれ谷」とよばれる泥の干潟が形成されました。この新たに形成された環境には、ハイガイやシオヤガイなど、現在の相模湾沿岸や関東地方の海域には棲息していない特殊な軟体動物が棲息していたことが分っています。森戸川沿いでは長柄交差点近くの海抜3 m付近から、下山川沿いでは町立ー色小学校近くの海抜8m付近から、泥干潟に棲息する軟体動物の化石が記録されています。したがって、縄文海進の最高期には、現在の森戸川や下山川の流域に沿って海が陸域に浸入し、この周辺域が当時の波うちぎわ(波打ち際)付近だったと雅測されます。この時期に形成された湾は、狄い湾口をもつ入り組んだ内湾であり、現在の一色海岸や森戸海岸のような開けた砂浜の環境ではなく、ハイガイやオキシジミ.イボウミニナなどの棲息する泥干潟の環境であったと考えられます。特に内湾的な環境に依存度の高いハイガイやシオヤガイは、その後、海退期になり海水面が低下すると、棲息地となる泥干潟が消失したため、相模湾沿岸域から姿を消してしまったと考えられます。」約6千5百年前(縄文時代)の葉山の海岸線と遺跡 ※松島(1975)を参考に作成。シオヤガイ、イボウミニナ、オキシジミ、ハイガイ。下の列にハイガイ、シオヤガイ、コゲツノブエ。「三浦半島の今からおよそ6500~5500年前の縄文時代に相当する地層中からは、現在の相模湾沿岸域には生息しない生物の化石が採集されます。およそ6000年前を中心に世界的に海水面が上昇する縄文海進期には現在よりも最大で4mほど海水面が高くなり、入り組んだ谷戸の奥にまで海が入り込み、「溺れ谷」とよばれる泥干潟の環境が形成されていたと考えられています。このような場所にハイガイ、シラオガイ、シオヤガイなどに代表される現在の相模湾沿岸には生息しない南の海域に生息する種類が優占して生息していたことが化石の記録から報告されています。」「国指定史跡 長柄桜山古墳群長柄桜山占墳群は、平成11年(1999年) 3月に、逗子市と葉山町の境にある丘の上で新たに発見されました。2基とも4世紀代の前方後円墳で、現存している神奈川県内の古墳では最大級の規模を誇ります。第1号墳古墳時代前期後葉( 4世紀後葉)全長 91.3m 後円部径 52.4m くびれ部幅 24. 2m墳丘は、後円部三段、前方部二段につくられており、後円部と前方部の高低差が大きい前期古墳の特徴をもっています。後円部は左右非対称の形をしており、現在の逗子市街地が広がる田越川流域や逗子湾から望むことができる西側を整った形に作り出しています。後円部の中央からは、長さ約7m、幅約1. 6mの落ち込みが確認されました。地下に納められた木棺が長い歳月をへて腐食してつぶれたため、古墳の表面に落ち込んだ陥没坑です。部分的な断ち割り調査により、この陥没坑の真下から粘土槨(木棺を粘土で覆った構造の埋葬施設)が1基存在することを確認しています。古墳からは埴輪がたくさん出土しています。後円部を中心に立て並べられていたものと考えられます。出土した埴輪には、三角形の透かし孔が開けられた円筒埴輪や底がない壺形埴輪がみつかっています。また葬送祭祀に使われた壺や高坏などの土器も見つかっています。第2号墳 古墳時代前期後(4世紀後葉)全長 88m 後円部径54m くびれ部幅 32m第1号墳から西へ500mほど向かったところにある前方後円墳です。後円部と前方部の高低差があまりなく、前方部は第1号墳に比べると、幅が広くなっています。古墳の表面には砂岩や丘陵岩盤の泥岩を用いた装飾(葺石)が施されていました。第2号墳からも円筒埴輪と壺形埴輸が見つかっています。前方部から西側には、相模湾に浮かぶ江の島をはじめ、天気が良けれは大山や富士山を一望することができます。古墳群築造の背景古墳群周辺の同時期の遺跡は、田越川中流域に集中して見つかっています。なかでも持田遺跡で石釧と呼ばれる腕輪形石製品が出土しているほか、池子遺跡群の竪穴住居跡からは銅製の鏡や鏃などが出土しており、これらは一般のムラから出上することが稀な、外から運はれてきたものです。田越川に沿って進むと、相模湾ー東京湾間を最短で往来できることから、当時この地域は物資流通の拠点であったと考えられます。また、古墳群より南側の三浦半島相模湾沿岸には、点々とムラが見つかっており、海上交通も重要な役割を果たしたと考えられます。長柄桜山古墳群が築かれたこの地域は、当時の太平洋沿岸における物資流通の重要な拠点であったと考えられ、往来する人々が見上げる位置にある2基の古墳は、ランドマークとしての役割を果たしたと考えられています。」「高坏(たかつき)(食器や祀りの道具)」長柄桜山古墳群から出土した埴輪。長柄桜山古墳群の1号墳と2号墳。長柄桜山古墳群と同時代の遺跡分布図。「葉山しおさい公園」ポスター。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.16

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その5): 臨御橋(りんぎょばし)~小磯の鼻~一色海岸~葉山御用邸前~恩光碑

「下山口 神明社」を後にして、次の目的地の、「葉山御用邸」に裏にある「大浜海岸」を目指す。国道134号を南に進み、振り返ると、「葉山御用邸」の塀と巨木の植栽が正面に。ズームして。神奈川県三浦郡葉山町にあるこの「葉山御用邸」は、明治時代の1894年(明治27年)、近代のお雇い外国人でドイツの医学者:エルヴィン・フォン・ベルツ博士の勧めにより、比較的温暖で風光明媚な葉山の地に『葉山御用邸』を着工。若かりし嘉仁親王(後の大正天皇)の保養地として用いられ、1926年(大正15年)の最期もこの地で迎えられました。1971年(昭和46年)に建物が焼失(葉山御用邸放火事件)したが、1981年(昭和56年)に再建された。相模湾に面する海岸沿いにあるため景色がよく、江の島や湘南、天気が良いときは富士山も眺めることができます。すぐ近くに葉山公園があり、憩いの場になっています。上皇陛下・上皇后美智子さまは、葉山御用邸裏の「小磯の鼻」をご散策されるのがお好きとのこと。「葉山御用邸」の広さ(土地)は95,796.46m2 建物(延べ面積)は3,625.70m2とのこと。土地は約▢310m、建物は▢60mということになる。この「葉山御用邸」前の国道134号は「葉山公園通り」と呼ばれているのだ。「葉山御用邸」の塀に沿って歩き「大浜海岸」に出る。右手に朱色に塗られた欄干の橋を見る。欄干に近づかないように仮設設備のある橋を渡る。「下山川」の河口と相模湾を望む。こちらは「葉山御用邸」側。臨御橋の改修工事用の為にクラウドファンディングが行われ、目標金額の2億円を達成したが、臨御橋の改修の実施には、橋の状態調査、工法の選定、原材料費や労務単価等の高騰の影響により、その準備に当初の想定を上回る時間と費用を要する見込みであり、見直しを実施中であると。再び「下山川」の上流方向を。「臨御橋(りんぎょばし)」と。臨御橋は、御用邸の中を流れる2級河川である下山川の河口付近に設置されている長さ33メートル、幅4メートルのコンクリート製の橋です。欄干が赤く塗られていることから、地元では「赤橋」とも呼ばれ、一色海岸と長者ヶ崎・大浜海岸を結ぶ連絡橋として町民や観光客の散策に使われています。現在の形になる前は木造の橋として設置されていたそうですが、老朽化や台風等による破損を繰り返し、昭和43年に葉山町施工のコンクリート橋に改修され、現在に至ります と。潮位があがり2つに分かれた「長者ヶ崎」を振り返る。「小磯の鼻」。「葉山御用邸」の裏にあり、海に向かってこんもり芝生の丘になっている場所。大浜海岸と一色海岸を隔てるように海に伸びた抜群のロケーションで、ピクニックをしたりヨガをしてみるのもおすすめの場所 と。岬の先端は葉山スコリアと呼ばれる岩場になっていて、磯遊びもできる場所。皇宮警護官の小屋もあった。「小磯の鼻」の岩場の上に朱の鳥居と石祠があった。海の守り神が祀られているのであろう。「一色の洗濯岩」を見る。お立ち台の先が「一色の洗濯岩」の名勝になる。地質は、新第三紀の葉山層群(三浦半島で最も古い地層)で砂泥互層(一部はスコリア)となっている。侵食の違いで洗濯板のように見えることで「洗濯岩」とも言われている。「小磯の鼻」から「葉山御用邸」を。警備用の皇宮警護官の姿も。ご苦労さまです。「小磯の鼻」の岩場を振り返る。「一色海岸小磯の防波堤」の先端から。「一色海岸」。三浦郡葉山町一色にある「ライオンズマンション葉山マリンビュー」をズームして、天気が良ければ、「ライオンズマンション葉山マリンビュー」の後方に「富士山」の勇姿が見えるのだが。写真はネットから。そして「葉山御用邸」の北側の「しおかぜこみち」を国道134号に向かって戻る。この附近はコンリートの壁が続いていた。そしてその先にはツタ(蔦)に覆われた壁が続いていた。そいて、国道134号と交わる県道207号線まで.戻り「葉山御用邸前」交差点に向かって進む。右手にあったのが、「葉山御用邸」の北側の通用門。「皇宮護衛官募集」ポスター。「募集 皇宮警察」ポスター。警察庁の付属機関である皇宮警察本部に所属する国家公務員として、皇居や御用地を守る「警護」、皇室の方々を守る「護衛」、これらの活動を支える「警務」の三部門があるとネットから。道路の左手にあったのが「神奈川県葉山警察署」。三浦郡葉山町一色2034。前方に大きな交差点が。この交差点で、県道207号線が国道134号に繋がっているのだ。「葉山御用邸前」と。横断歩道を渡り、「葉山御用邸正門」を見る。三浦郡葉山町一色2038。そしてその先にあった「恩光碑」。三浦郡葉山町下山口1439。「恩光碑」を見上げる。明治・大正・昭和時代の皇太子殿下の葉山行啓がなされたことを奉祝して葉山町が建立した「恩光碑」。「この碑は、明治・大正・昭和時代の皇太子殿下の葉山行啓を奉祝して、昭和十一年に葉山町が建立したものです。中央剣型塔で「恩光碑」の碑文は枢密院顧問官金子堅太郎の揮毫、設計は彫刻家青柳利男の謹作、撰文は吉田増蔵博士で、その揮毫は松平直亮伯爵によるものです。」この鳥は鶴??「我葉山町 明治以来亘千三朝荐沗 皇太子殿下行啓而明治之朝以ニ十六年ニ月三日 大正之◯以ニ秊六月ニ十九日昭和之朝以九年六月六日竝始仰 鶴駕臺臨焉頃者胥謀樹銅表以諗恩榮之辱於永世云爾」水かきがないので鶴の姿か?「昭和十一年一月 葉山町謹建之」そして「恩光碑」の手前にあった色彩豊かなマンホール蓋。「明治45年、国産ヨットが初めて帆走(はんそう)したことから、葉山町は「近代ヨット発祥の地」とされています。 相模湾に浮かぶヨットを主役に、町の花「ツツジ」、木「クロマツ」、鳥「ウグイス」をあしらったマンホール蓋で、親子蓋である本蓋は、親子あわせて壮大な海を渡るヨットを描いています。 ヨットが行きかう相模湾は、温暖な気候と黒潮の恩恵から多様な生き物が生息しており、そうした環境へ配慮し、町の浄化センターは山間部に建設しました。受枠に施された青い円は、山・川・海を廻る水を表し、「葉山の美しい水環境を未来の世代へ引き継ぐ」という思いを込めています」 と再びネットから。「葉山御用邸」正門の「皇室警護官」の姿を。そして横断歩道を渡り、青い欄干の橋に向かって戻る。国道134号・下山川に架かる橋。「下山橋」と。欄干にはヨットの姿が。近づいて。「下山川」の下流側を見る。相模湾の見える位置まで移動して。海岸に最も近い臨御橋(りんぎょばし)まで2本の橋があるようだ。「葉山御用邸」の正門前を通過。県道207号線まで戻ると「関東ふれあいの道 ④佐島・大楠山のみち」案内板。関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)は梅の木平(東京都八王子市)を起終点に東京、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈川の1都6県を時計回りに巡る160コース、トータル1,803kmの自然歩道です。神奈川県内には17コースがあります。豊かな自然に触れ、名所や史跡を訪ねながら歩いてみませんか。」④佐島・大楠山のみち三浦半島最高蜂の大楠山は登り約1時間、標高242m。比較的容易に登れるコースですが、最後の階段はちょっと頑張り、下りたあとはひたすら国道の歩道を歩きます。「関東ふれあいの道佐島・大楠山のみち長者ヶ崎 1.0km」。そして県道207号線を北上し、「一色海岸」京急バス停前を通過。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.15

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その4):下山口 神明社~庚申塔

国道134号を葉山公園方向に向かって進み、次の目的地の「下山口 神明社」に向かってこの石段を上って行った。まずは「下山口 神明社」の西側にあった境内社?の「稲荷神社」へ。神明鳥居(しんめいとりい)の石鳥居には「令和二年七月 下山口神明社 建立」と朱字で。神明鳥居二本の円柱の上に円柱状の笠木をのせ、下に貫を入れた直線的な鳥居。覆堂 (おおいどう)?の中には朱の社殿が鎮座。その手前にお狐様。朱の社殿に近づいて。そして奥にあったのが「下山口 神明社」。三浦郡葉山町下山口1504。手水舎。右手にあった「社務所」。陶器製?の狛犬(右)。陶器製?の狛犬(左)。社殿。御祭神 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ) 向津比売命(むかつひめのみこと)「下山口 神明社」は森戸大明神宮司様の兼務社で、毎年8月第3日曜日に例祭と神楽の奉仕が行われていると。社殿に近づいて。「社殿」の左側に2つの社が。右手は「御札預り所」。この社の扁額は「恵比寿天」と。格子の隙間から内陣を見る。こちらは神輿庫か?振り返ると、国道134号沿いに石仏の姿が。石仏の手前に案内柱が立っていた。「葉山町指定重要文化財 建造物 神明社の庚申塔」と。歴史を感じさせる4基の庚申塔が並んでいた。一番右の大きな庚申塔。駒型 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿 ニ鶏。この時は、逆光であったので、はっきり解かる写真をネットから。造立年号(塔に刻まれている年月日) 天明元辛丑11月吉日(1781年)碑型、石質、其の他 角柱駒型、安山岩、四基群の内向って右端。大きさ及破損度 高さ172cm(台石を含まず)。幅76cm。破損無し。刻像 一面六臂人身を吊す青面金剛と、日月、二鶏、三猿、邪鬼。青面金剛は中央右手に剣を持ち、 左手はシヨケラと称する人身の頭髪を掴んで吊す。他は法輪、槍、弓、矢を持つ。 兜に蛇を巻き邪鬼の背に乗る。猿は向って右から見ざる、聴かざる、言わざるで、 左右の猿は中央に向き合っている。銘文 正面向って右に年号、同左に「願主当村五組講中」とある。塔の特徴 この塔は葉山町で一番大きい。又蛇頭の青面金剛はこの塔だけである。 かがんだ邪鬼は肉体美の出た優しい姿になっているのは面白い。三猿の左右の猿は、 中央に向き合っているが朗かに見える とこれもネットから。笠付角柱型(笠欠) 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿。正面に「濱里中」、右側面 「宝暦四甲戌九月吉日」(1754)。笠付角柱型(笠欠) 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿右側面 「安政七庚申二月吉日」(1860)唐破風笠付角柱型 青面金剛立像 三猿(三面)。斜めから。背面 不言猿。右側面 不聞猿右側 「當村惣子中」 左側 「奉造立三王廿一社」。左側面 一猿右側 「元禄十二年」と。「氏子会館 災害避難場所 葉山町」案内板。こちらが国道134号からの「下山口 神明社」への参道への石段であった、 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.14

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その3):万福寺(2/2)~808LAB~好日葉山工房

「万福寺」本堂を正面から。縁起を再び。「当山は、明応四年(1495)の創建、鎌倉の大本山光明寺系の浄土宗の寺である。この寺は、もと下山口平の里にあった満蔵院で、下山口を領していた鎌介という人が満蔵院本尊の薬師瑠璃光如来の信仰者であったので、明応四年に現在の地に自分の邸宅を全部寄進して寺となし平の里から薬師如来を移して祀り「沙白山満蔵院万福寺」と号した。そして、鎌倉の光明寺から浄土宗四代の法孫寂恵上人の法弟、源誓上人を招請して開山と仰いだ。なお、藥師瑠璃光如来は相模風土記に行基作と記されている。《御詠歌》 おのづから染(そ)まる心(こころ)の錦(にしき)こそ かくれやはなし木々(きぎ)の下山(しもやま)」向拝虹梁(こうはいこうりょう)の上の見事な彫刻。木鼻彫刻(右)。木鼻彫刻(左)。寺紋「八曜に月」であっただろうか?「八曜に月」紋は、真上が欠けた『半月』を描き、その周りに周囲に8つの星を配して描く。戦国武将武田家家臣の原氏の家紋 であるとのことだが。隙間から本堂内陣を。御本尊:阿弥陀如来本堂前から六地蔵、旧本堂の鬼瓦を見る。境内から山門方向を。??の老木の跡であっただろうか?寺務所。再び六地蔵を正面から。「万福寺」を後にして、ナビに従い再び国道134号に向かう。小路脇のガクアジサイ。近づいて。三浦郡葉山町下山口の住宅街の煉瓦?畳の路地を進む。右手にあったのが、カフェバー?「808LAB」。三浦郡葉山町下山口1510−4。HAWAIのナンバープレート?の如き。懐かしい公衆電話。振り返って。国道134号に戻ると角にあったのが「カヌー/カヤック ショップ」の「好日葉山工房・Goodday Hayama Workshop」👈️リンク2022年2月1日、葉山御用邸前のビル1階にオープン。工房を始めたのは、近くの高台で2012(平成24)年、「八千代 木製カヤック工房」を作った梅原雅士さんと、その工房に通っていた生徒、原田幹寿さん と。近くに住む人や週末に葉山に遊びに来る人などから作りたいという申し込みが多くあると。フォームを決めて、ベニヤ材で型を作り、細く切った杉を張り合わせていく。最後に磨き上げて、椅子や装飾を施す。標準タイプは30日~40日で仕上がるのだと。三浦郡葉山町下山口1506−6。製造途中?のカヌーか?使う木材の種類(桜、杉・・・)により、金額が大きく違うようであった。塗装も完了して。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.13

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その2):神奈川県立葉山公園~わかしおこみち~万福寺(1/2)

そして次に訪ねたのが「神奈川県立葉山公園」。入口にあった案内板。「葉山公園」柱。「神奈川県立葉山公園案内図御用邸に隣接する葉山公園は、かつては御用邸付属の馬場でした。昭和21年10月に神奈川県に払い下げられ整備し、昭和32年4月に「近隣公園」として開園しました。相模湾が眼前に広がり、富士山と江ノ島を望む絶好のビューポイントにあり、景勝の地「葉山」に相応しい公園です。クロマツ林のなか芝生が広がり、ハマナスが群生する海辺の公園で、夏は海水浴やマリンスポーツで賑わいますが、秋から春にかけては富士山を望む散策の地となります。」富士山が見える天気であれば・・・・「相模湾と富士山」。大正3年( 1914年)「葉山村海岸全景」(提供:山郷土史研究会)。葉山御用邸横の「下山川河口」と御用邸裏の「小磯の鼻」方向を見る。そして振り返ると、「葉山公園・トンビ磯」その先に「長者ヶ崎」。4匹の大型犬と散歩する御夫婦の姿。「四阿(葉山公園休憩所(海側))」。「四阿」の先から見える「箱根の山々と富士山」案内。ズームして。冬になると、天気次第ではこの絶景が見えるのであろう。「パーゴラ(葉山公園)」。「パーゴラ」とは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことです。 イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなど蔓科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮り、涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます と。江ノ島と大山の姿は確認できたが。再び「長者ヶ崎」を。「芝生広場」を歩き公園内の松林の中を歩く。「葉山公園」を出て「わかしおこみち」に出る。葉山の魅力の一つはひっそりたたずむ小径(こみち)。そして国道134号に向かって進む。次の目的地の「万福寺」に向かって国道134号「葉山公園入口」交差点を渡る。葉山町の汚水マンホール蓋。明治45年、国産ヨットが初めて帆走(はんそう)したことから、葉山町は「近代ヨット発祥の地」とされています。 相模湾に浮かぶヨットを主役に、町の花「ツツジ」、木「クロマツ」、鳥「ウグイス」をあしらったマンホール蓋。外周の円は、山・川・海を廻る水を表し、「葉山の美しい水環境を未来の世代へ引き継ぐ」という思いを込めています と。そして「万福寺」の山門前に到着。寺号標石「浄土宗 沙白山 万福寺」。掲示板。今月の言葉「比べなくても あなたは あなた」👈️リンク。「どんな一歩も大事な一歩いけらば念仏の功つもり、しなば浄土へまいりなん。とてもかくても、此の身には、思いわずろう事ぞなき(生きている問はお念仏を称えてその功徳が積もり、命尽きたならばお浄土に参らせていただきます。いずれにしてもこの身にはあれこれと思い悩むことなどないです。)私たちはさまざまな思いを抱きながら毎日を歩んでいます。思い切って踏み出した一歩も、迷いながら踏み出した一歩も、なんとなく踏み出した一歩も、どれも等しく大切で、私たちが生きる上でとても大事なもの。そんな歩みの中、私たちはお念仏をとなえることによって、阿弥陀さまにお見守りいたたき、いつか命終わる時、「極楽往生」というお導きをいただくことができます。日々、悩み戸惑い、心が散り乱れる私たちですが、お念仏の生活を送ることによって、阿弥陀さまと共に安心して毎日を歩むことが出来るのです。」正面に山門。扁額「瑞信成門」。意味は??山門をくぐり境内へ。左側にあった石碑。「浄土宗万福寺の誌明応四年(一四九五年)の創建である。下山口領主鎌介公が平の里満蔵院本尊の薬師瑠璃光如来の信仰者であったので現在地にあった自分の邸宅・敷地を全部寄進して、ここに移し、砂白山満蔵院万福寺と号した。そして鎌倉より浄土宗四代の法孫寂慧上人の法弟順誉現誓上人を招請して開山に仰いだと伝えられる。その後阿弥陀三尊が祀られたので之を本尊となし薬師如来は今は秘伝となっている。大正十二年九月一日の大震災に本堂全潰し第二十八代楽誉慶瑞上人は東奔西走堂宇再建に精根を傾け、遂に昭和ニ年四月二十ニ日現在本堂の落慶を見るに至ったのである。寺宝 薬師如来(行基作)不動尊厨子高僧筆墨 掛軸(弘法・法然・親鵉・他名僧筆になる)三浦札所 薬師如来十二番 身代り地蔵尊二十ニ番 願掛け観音三十三番白妙の真砂の上によろづ代をしめてさいわひ給ふみほとけ 昭和五十ニ年十月吉日 三十一世玄誉慶成 建立」 旧本堂の鬼瓦か?そして本堂。三浦郡葉山町下山口1515。「葉山町 ボーイスカウト ガールスカウト発祥之地」碑。「当山第30世住職坂田慶成師は 夙に青少年の健全な育成を悲願とせられ ボーイ・ガールスカウト運動の精神に深い感銘を享け当寺を草創の地と定め数名の少年達と苦楽を共にし幾多の困難を乗り越えて逐に葉山第1団を結成し昭和37年県連登録して葉山逗子における今日の隆盛の基盤を造ったものでここに記念碑を建立しその偉業を末長く称えることとした平成元年9月吉日側面:葉山町ボーイ・ガールスカウト 発祥之地紀念碑建設委員会」その先には「六地蔵尊」を祀った御堂。御堂内部に赤い帽子・涎掛けの六地蔵尊。「涙には涙に宿る仏ありそのみそのみ仏を法蔵【阿弥陀さまの事】と言う地蔵菩薩は人間のいる所常にその苦しみも哀しみも共にする同悲同苦のみ仏として現世での幸せの・・・・・・・暖かくみつめしっかりお守り下さる更に地蔵菩薩は慈悲深く子どもをお守りして下さり家庭平安・病気平癒・延命長寿・除災招福等の喜びを授けて下さる功徳がある。六地蔵尊は六道能化地蔵願王菩薩と申し人間が死んだあと之めぐるとされる六道の世界に夫々1.天道 ▶️ 日光地蔵2.人間道 ▶️ 除蓋障地蔵3.修羅道 ▶️ 持地地蔵4.畜生道 ▶️ 宝印朱地蔵5.餓鬼道 ▶️ 宝珠地蔵6.地獄道 ▶️ 檀陀地蔵がおり衆生が苦しむとすぐそばにかけつけて救ってくれる。その他六道の世界に迷う衆生を阿弥陀如来のもとにおつれし弥陀の浄土に往生させて下さるという大きな役を果たしていらしやる。」石仏がニ体そして摩尼車が。万福寺の「願掛け観音」。万福寺は、明応四年(1495)創建の浄土宗のお寺で、入って本堂左側に、この「願掛け観音」があった。「願掛け観音由来建立年代不詳。多くの人の願いを聞き、それを叶えて下さるということで参詣者が多く、関東一円からの来訪がある穏やかな心安らぐお顔はいつまでも見飽きない。最近は進学希望の学生の絵馬奉納で人気を呼ぶ。お参りするときお願い部分をたわしで洗い全体に水をかけて下さい。必ず周りをきれいにして桶には水を入れ、後の参詣者が困らないようにして下さい。」「願掛け観音」の後方にあった石仏。舟型の地蔵菩薩であっただろうか。そして更に奥のここにも合掌される石仏。合同墓か?「妙白山万福寺歴代上人墓」「妙白山万福寺歴代上人墓誌」現在の上人は三十一世のようであった。振り返って。美しいあじさいの花。近づいて。懐かしき手押しポンプの井戸。井戸前から振り返って。本堂前の石灯籠(右)。本堂前の石灯籠(左)。本堂を斜めから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.06.12

コメント(0)

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その1):往路~長者ヶ崎~長者ヶ崎海岸

この日は5月30日(日)、前日の風雨も過ぎ去り、この朝は青空が。台風1号も31日朝から昼前にかけて、伊豆諸島に最も接近する見込みとのこと。神奈川県内では雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となる可能性もあるという。よって、以前から計画していた、「御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く」をこの日に決行。6:30過ぎに自宅を出て、小田急線、東海道線、横須賀線を利用して逗子駅に到着。時間は7:17。バスで「長者ヶ崎」まで行くこととし、バス停に向かう。「歩いてみよう逗子・葉山」案内板。葉山町は人口約3万2千人、面積約17km2、我が藤沢でいえば御所見と遠藤を合せたくらいの規模の所で人口密度もほぼ近い。藤沢と異なり殆ど山であるが、相模湾を西に臨む沿岸部は温暖で風光明媚な保養適地として明治天皇侍医ベルツ博士のお墨付きを得た。明治27年御用邸が竣工、多くの別荘が明治から昭和中頃まで建設された。昭和9年には500軒にも及ぶといわれた別荘も、現在はその殆どが消え跡地の多くは高級マンションなどになり、また山間部の開発も始まりすっかりべッドタウン化しているのだ。今回は、あくまでも明るい海岸部を富士、江の島などを望みながら、往時を振り返るコースを長者ヶ崎~葉山マリーナの先まで歩くことにしたのであった。JR逗子駅駅舎を振り返る。逗子駅バスターミナルへ。中央に、ヨットの帆柱そしてその頂部に時計が。京急バス・長井行き7:40発で長者ヶ崎へr向かう。京浜急行バス・長井行きが定刻に到着。かなり混雑していたが、なんとか座席を確保。7:40定刻に出発。そして少し渋滞したが、国道134号を走り、8:05過ぎに「長者ヶ崎」バス停で下車し散策のスタート。国道134号の歩道を「長者ヶ崎」に向かって歩く。遠く海の先に、我が住む市内にある「江の島」の姿が。ズームして。さらに。前方右手に、神奈川県三浦郡葉山町一色にあるライオンズマンション葉山マリンビュー、そして手前の海岸が「長者ヶ崎海岸」。「葉山公園・トンビ磯」。県立葉山公園の前にある小さく短い突堤がトンビ磯堤防だ。長者ケ崎の岬が目前の絶景のロケーションだが、釣り場としては穴場的存在であると。水深は浅く堤防先端付近でも2mもないとのこと。三浦郡葉山町下山口。その先には、標高約140mの三ヶ岡山(大峰山)一帯が。「長者ヶ崎海岸」を再び。そしてその前方の、相模湾に約400m突出する「長者ヶ崎」を見る。付け根附近の断崖。三浦半島の尾根といわれる大楠山地(おおぐすさんち)の西端にあたり、泥岩層(逗子(ずし)泥岩層)からなり、基底は凝灰岩層(御用邸岬凝灰岩)で、地質上の向斜部が、硬い泥岩層による選択侵食のために山嶺(さんれい)となったものの典型とされる。1177年(治承1)伊豆に流されていた源頼朝(よりとも)が三浦半島を訪れてここの景色を賞したが、案内していた土豪の芦名三郎(あしなさぶろう)が、あたり一帯の植林に精を出して成功した長者の物語をしたのが地名のおこりと伝える。三浦半島西岸第一の展望地で、江の島から湘南(しょうなん)海岸一帯、富士、箱根、伊豆半島、大島、三浦半島南端部が一望のもとに収められる。横須賀側の南斜面では、草花、エンドウづくりが盛んで、早咲き、早取り(正月用)で知られる。夏は海水浴場となる と。「長者ヶ崎」の先端部。静かな海に筋状の白波が先端部に。こちらは、この日は無料の駐車場の入口。こちらは、4月~6月、9~10月の土日祝休日は有料(9~18時)の駐車場。有料駐車場の奥に「長者ヶ崎海水浴場」碑。ズームして。「かながわの景勝50選 長者ヶ崎」碑。長者ヶ崎は葉山町の南端で、横須賀市との境に位置し、大楠山系の峰山(三根山)が西に突き出した岬で、遥か富士を望み、大島が眼前に見え、ここも夕陽が美しい岬として知られている。土地の古老は現駐車場海側の屏風のような岩を「峠山」、その奥の岬を「尾ヶ崎(おがさき)」または「鵜ヶ崎(うがさき)」と呼んだ。南側(横須賀)は大崩、北側(葉山)は白石という小字である。昔は峠山と尾ヶ崎の間は舟が通れたが、大正12年の関東大震災で土地が隆起し陸続きになった と。長者ヶ崎の「マイルストーン〈ヨット〉」長者ヶ崎のある葉山町は、「日本のヨット発祥の地」であり、日本有数の歴史と伝統を誇るマリーナはもちろんのこと、多数のヨットスクールもあり、素晴らしいマリンライフのひと時を過ごすには最適な場所となっているのだ。「自転車半島宣言 長者ヶ崎ヨット三浦半島観光連絡協議会」。「三浦半島一周 サイクリング」。この時は富士山の姿は・・・。昔、早春に撮った写真を。このような写真を撮りたかったが残念。「長者ヶ崎駐車場「とるぱ」ご案内」であったが・・・ネットから。「とるぱ」は、写真を撮るパーキング・安全な駐車場と、写真撮影ができるフォトスポットのセットです。・「とるぱ」では、魅力ある風景などを撮影することができます。・現在、神奈川県では7箇所の「とるぱ」があり、皆様にご利用いただいております。 また、「とるぱ」の情報はホームページで確認することができます。 (平成23年3月現在)・「とるぱ」マークの標識をみつけたら、近くのとるぱ駐車場に車を停めて、カメラ片手に フォットsポットまで歩いて行ってみませんか。 きっと美しい風景を撮影することができます。長者ヶ崎からの見どころ 富士山、伊豆半島、江ノ島を望む景色は「かながわ景勝50選」に選ばれるほど ここから見える景色は、絶景として有名です。そしてこの日の長者ヶ崎。以前に訪ねた時の写真。こちらはネットから。こちらも以前訪ねた時のダイヤモンドリングの写真。「長者ヶ崎緑地◆所在地 横須賀市秋谷字尾ヶ崎5676番1 葉山町下山口字白石2053番1◆面積 10 , 670m2◆寄贈者 鹿島建設株式会社神奈川県では、優れた自然環境及び歴史的環境を保全して後世に引き継ぐため、かながわのナショナル・トラスト運動を進めています。この緑地は、鹿島建設株式会社の御芳志を受け、かながわのナショナル・トラスト寄贈緑地として保全するものです。自然を大切に、みんなの手でふるさと神奈川に豊かなみどりを残しましよう。」再び「長者ヶ崎海岸」を見る。「尾が島」。葉山・長者ヶ崎沖に浮かぶ小島。「芝崎海岸」に負けず劣らずのシュノーケリングスポット と。三浦半島を望む。右手は「城ヶ島」方向。再び「江の島」を。「関東ふれあいの道 ④佐島・大楠山のみち アマモ場の生きものたち長者ヶ崎の北側は波の静かな内海で、海底には砂や泥が堆積しています。このような浅い海にはアマモが群生し、「アマモ場」を作っています。アマモは海底に長い地下茎と根を繁茂させ、海水中にはリボン状の葉や、花や実のついた長さ1 ~ 2mの茎をつけます。地下茎や根の周りにはイソメ類やカニ類など、葉の表面に小型の藻類やモ工ビ類、ウズマキゴカイ、コケムシ類など様々な小動物がすみ、さらにトビウオやアオリイカなどが卵を産みつけます。アマモは多くの海の生き物に生活の場を提供しています。アマモ葉は細長く、幅5 ~ 7mm、長さ約1m、直立する茎についた花は海中や水面で咲き、初夏には米粒のような実がなります。三浦半島ではアジモとも呼ばれ、このほかモシオグサ(藻塩草)、リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ(竜宮の乙姫の元結の切りはずし)などの名前があります。また、水深3 ~ 10mの海底には、直立すると5 ~ 6mになるタチアマモが群生して、アマモ場をつくります。」「アマモ」。「関東ふれあいの道⇐立石公園へ2.4Km しおさい公園へ⇒1.0Km。」そして国道134号のこの先は「横須賀市」。カーブを曲がると、右側に長者ヶ崎の裏側が見えたので撮ってみました。ズームして。再び「尾が島」をズームして。「葉山町」案内モニュメント。ズームして。葉山らしいデザインの町名看板。そして久しぶりの「長者ヶ崎」を後にして。国道134号を御用邸方向に進む。左手の小路が「さざなみこみち」と。「さざなみこみち」の入口には「津波避難経路」案内板が路面上にあった。「ここは海抜約9.5m 海抜20m地点まで約155m」と。「さざなみこみち」を「長者ヶ崎海岸」に向かって進む。「長者ヶ崎海岸」から「長者ヶ崎」の岬を振り返る。この時は、岬の途中が海で2つに隔てられていた。三ヶ岡山(大峰山)方向を望む。「長者ヶ崎海岸」を歩きながら振り返ると岬が二分されていることがはっきりと解ったのであった。ズームして。海面に出ている岩場伝いに先端に渡るのは無理そうであった。「葉山町海・浜のルール」案内板。 ・・・つづく・・・

2024.06.11

コメント(0)

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩く(その2)

車で移動し「鷹匠橋」を渡り、車を停めて橋の袂まで戻る。橋の名は「鷹匠橋」。徳川時代に将軍が鷹狩りをする目的で、藤沢御殿が造られた。現在の藤沢市民病院の側であった。その関係で、藤沢の辺りには鷹匠も住んでいたと。このことから市民病院北東の境川にかかる橋は、『鷹匠橋』と名付けられているのだ。歴史を感じさせる橋名。藤沢市内にはもう一つの「鷹匠橋」がある。こちらは「伏見稲荷大社」に向かって進むと引地川に架かる橋であり「大場鷹匠橋」と呼ばれているのである。よって正確には「鷹匠橋」はこの橋のみなのであるが。「鷹匠橋」から「境川」上流を見る。「境川」に架かる「大清水橋」の上流約500mの場所までは「境川」が藤沢市と横浜市の境界になっているのだが、そこから南側は藤沢市が大きく「境川」を超えて、東に広がり鎌倉市と境界を作っているのである。「鷹匠橋」から「境川」の川面を見下ろすと、亀の姿が。「ニホンイシガメ」の雌であっただろうか?体長25~30cm?。そして「境川」沿いにある「大清水境川アジサイロード」を見る。ズームして。「鷹匠橋」の欄干のデザインはスミレの花であろうか。別の場所のステンドグラス風の絵。「さかいがわ」と。ここにも4枚のステンドグラス風の絵の1枚が。藤沢市民病院を見る。その手前に国道1号・藤沢バイパスに架かる「境川大橋」。再び「境川」の上流を見る。「境川」と漢字で。ここ「境川の右岸」にも多くのアジサイが植えられていたが、数年前に、「県道451号線藤沢大和自転車道線」の拡張工事の為に抜かれてしまったのであった。そして愛車に戻り帰路に。前方に見えたのが「横浜水道境川水路橋」。神奈川県と共同で運用している寒川取水ぜきから取水し、横浜市戸塚区の小雀浄水場まで約12.4Kmの導水路の1部である。そして「花應院」の先で車を停め、再びアジサイをカメラで追う。装飾花・ガクの小さなアジサイ。こちらは鮮やかなピンク。このアジサイも白の装飾花・ガクが細かく。近づいて。紫のアジサイ。近づいて。こちらは装飾花・ガクの花びらが多いのだ。こちらの装飾花も。装飾花・ガク片が大きい。「スイセンノウ」。そして帰宅して、ご近所の白の「カシワバアジサイ」。葉の形がカシワに似ていることが、和名の由来。花は円錐状あるいはピラミッド型に付く独自の形状をしており、5月〜7月に真っ白い花を付ける。八重咲きと一重咲きがある。一般のアジサイとは異なり全体の印象としては木のボリュームに比し、花が少ないのが特徴。葉には切れ込みがあり、秋には紅葉する。そしおて見事な色合いのアジサイも。近づいて。紫の装飾花のまん中にも小さな青い花が咲いているのだ。そして我が家のブルーのアジサイ。今年は例年になく花の数が多いのである。剪定の強度の影響か?近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・

2024.06.10

コメント(0)

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その40):浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)3/3

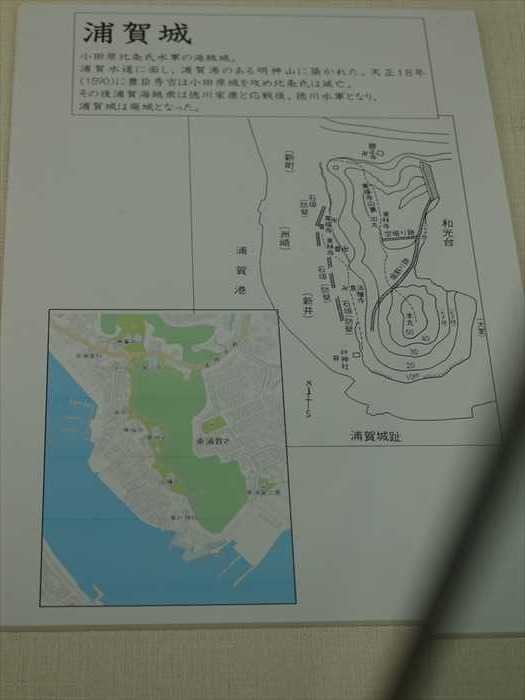

「浦賀城小田原北条氏水軍の海賊城。浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に築かれた。天正18年(1590)に豊臣秀吉は小田原城を攻め北条氏は滅亡。その後浦賀賊衆は徳川家康と応戦後、徳川水軍となり、浦賀城は廃城となった。」「浦賀城跡波静かな、浦賀港を前にして、叶神社奥の院のある、明神山一帯を本城とし、本城の前面に、東林寺出丸と、専福寺裏山出丸がV字形に位置し、全体としては、Y字形の地形になっている。本丸のあった明神山には、二段のヒナ段を造り、今ものこしている。東林寺山の東側にもヒナ段を築いてあったが、宅地造成のため一段切り崩された。また梅山切通しは、掘割だったと考えられるが、道路拡幅工事のため切り崩された。城の西方の町(東浦賀)には、法幢寺、東林寺、専福寺を海岸沿いに連続させ、石垣を築いて防衛している。また東側の大きな谷間(大室)は、船蔵跡といわれ、先年発掘調査が行われ、水堀が発見され、柱穴の一部も確認されたが宅地造成の犠牲となった。北条早雲は、永正15年(1518)三浦道寸を、新井城にて滅亡させ、三浦の地を得た。そして、北条水軍の根拠地を、三崎城におき、大改修を加えて、防備に当たらせた。当時房州の里見水軍がたびたび三浦半島に出没し、弘治2年(1556)塚原備前守、富永三郎左衛門、遠山丹波守等、三崎城にて里見左馬頭義弘の軍勢と戦い、里見軍は兵船80隻をひきいて、城ヶ島に陣を構え、大合戦となったが勝負はつかず、里見軍は房総へ引き返した。そこで浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に海賊城を構築した。これが三崎城の支城、浦賀城である。そして、「浦賀定海賊」を起用し防衛にあたらせた。天正18年(1590)豊臣秀吉は、小田原城を攻め北条氏は滅亡した。浦賀海賊衆は後北条氏に属して、三崎城に立てこもり、豊臣方の徳川家康と戦闘を交え、城が陥落した後、城ヶ島に立てこもり、応戦を続けたのちに家康と和睦し、徳川水軍となった。そして浦賀城は廃城となったのである。」「浦賀城址戦国時代に小田原北条氏が三浦半島を支配した時に房総里見氏からの攻撃に備えて北条氏康が三崎城の出城として築いたといわれています。水軍の根城として山頂には空掘など城の遺構が残り、下田山・城山とも呼ばれていました。昔から眺望の素晴らしい所で対岸に房総半島、正面に浦賀八勝の一つ燈明堂が見られます。この明神山は自然の社叢林で県の天然記念物に指定されたウバメガシ分布の北限とされています。嘉永六年( 一八五三)ペリーの黒船四隻が浦賀沖に来航した時、眼下の左辺りに停泊しました。下の絵は安藤広重の武相名所の旅絵日記の五六景の一枚です。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」先ほど訪れた明神山の山頂の南端からは「浦賀水道」の絶景が拡がっていたのであった。そして前方の眼下に見えたのが先日訪ねた「浦賀燈明堂跡」が見えた。広重の旅絵日記より「浦賀水道」には「浦賀燈明堂」が描かれているのであった。「御城印」。「浦賀奉行所の設置とその役割」「浦賀奉行所の設置とその役割江戸の町の発展につれて、船によって江戸に運ばれる商品が増大すると、三崎・走水両番所を統合してつくられた下田奉行所では統制できなくなりました。そこで、享保5年(172)の12月、幕府は浦賀に奉行所を設置し、船番所を設置して、江戸へ出入りする船をすべて検査する体制を整えました。浦賀奉行所は、浦賀奉行(1 ~ 2名)の下に与カ(10 ~ 23名)と同心(49 ~ 86名)が付属し、船改めのほか、領地の年貢徴収や治安維持などの民政も行いました。船改めの実務は、105軒の廻船問屋が請け負っています。江戸時代後期になると、異国船が江戸湾に来航するようになり、海防と応接の任務が加わります。ペリー艦隊の来航の際の奉行所役人たちの活躍はよく知られています。その後の軍艦建造など、幕府海軍の発展にも大きな役割を果たしました。」「浦賀奉行所間取模型」。近づいて。そして正面に「浦賀奉行所の模型」。正面から。「浦賀奉行所 見取図👈️リンクⅠ 浦賀奉行所の誕生享保5年(1720 ) 12月、伊豆の下田にあった奉行所を移転し、新たに浦賀奉行所が設置されました。下田から浦賀に移転した公式な理由は「下田は港の出人口に岩礁があって、船の人出港の妨げになっている」という船乗りたちからの声を聞き、より安全な湊を求めたからといわれています。しかし本当は、江戸幕府が開かれてから100年問、大きな戦乱もなく平和な世の中てあったため、生産力が向上して全国各地から江戸へ様々な品物が人るようになり、江戸に人る物資の98%以上を占めていた船による荷物を、ほぼ完ぺきに検査できる場所を探した結果、すでに湊として整備されていた浦賀が選ばれたのです。Ⅱ 浦賀奉行所の役割(江戸に出人りする船の検査)浦賀奉行所には、船の積み荷と乗組員の検査をする「船改め」を行う船番所が開設されました。この船改めは「廻船問屋」と呼ばれた105軒の問屋に委託されました。江戸へ出人りする全ての船は、浦賀で改めを受けることが義務づけられ、船の関所の役割を担っていた船番所ては、「入り鉄砲に出女」の検査はもちろん、生活必需品11品目の出入りの数が3か月ごとに江戸町奉行に報告されてしました。Ⅲ 浦賀奉行所の役割(異国船の警備と応接)浦賀奉行所が開設されて100年となる19世紀初めには、異国船が浦賀沖へ来航するようになり、奉行所に異国船への警備と応接の役割が追加されました。嘉永6年(1853) 6月、浦賀に来航したペリー艦隊は、日本が近代に進む第一歩としてよく知られていますが、浦賀奉行所にとっては、文政元年(1818) 5月に来航したイギリス船から数えて7度目の異国船の来航でした。このペリー来航時には、中島三郎助や香山栄左衛門をはじめとした浦賀奉行所の役人たちが大きく活躍し、交渉の結果、アメリカ大統領の親書を久里浜て受け取ることになりました。Ⅳ 幕府海軍と浦賀奉行所の廃止翌年の嘉永7年(1854) 1月にペリーが再来日して、日米和親条約が結ばれましたが、その頃浦賀では、日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が建造されていました。安政5年(1858) 6月に日米修好通商条約が結ばれ、翌年に横浜が開港されると、異国(船)の応接は浦賀奉行所から神奈川奉行所に移されました。しかし、浦賀奉行所は、開港後も引き続き「船改め」の役割を続けるとともに、鳳凰丸建造や軍艦の修理など、幕府海軍を支える重要な役割を果たしていました。安政7年(1860)咸臨丸が浦賀から出港した時も、浦賀奉行所の役人が乗船してアメリカへ渡りました。浦賀奉行所は、慶応4年(1868)閏4月、新政府軍に接収され、「船改め」以外の仕事を終えました。「船改め」の仕事は明治5年(1872)まで続けられました。浦賀奉行所は、周囲を堀で囲まれ、東面北側に表門、北面中央に裏門がありました。敷地の中には屋敷、焚出所、土蔵などがかれ、さらに屋敷には玄関、白州、地方役所といった執務の場のほか、日常生活の場(役宅や台所など)も置かれていました。焚出所異国船が来航すると、奉行所の役人をはじめ、奉行所の船を操船する近隣の漁師は24時問体制になるため、その役目についた人たちにご飯などを炊きだした場所。奉行所の門を通らずに出入りすることができました。地方役所「じかた」役所と読み、年貢の徴収や土地制度、民政に関する政務を行っていました。白州奉行所で法廷が置かれた場所。しかし、裁判ばかりでなく、町人や農民などに通達するときも白州が使われました。浦賀奉行所では灯明堂の白砂が敷かれていて、汚れると新しい砂と交換しました。役宅奉行が2人体制になった文政2年(1819)以後、浦賀詰め(在地)となった奉行が居住した場所。文久2年(1862)までは、在地の奉行は単身赴任であり、奉行の周囲には秘書役の用人と警備役の目付が数名ずついました。」浦賀奉行所 地図。★「浦賀奉行所」👈️リンク。「奉行所 模型」に近づいて様々な角度から。「歴代浦賀奉行一覧」。「浦賀奉行所の主な役人」をネットから。「浦賀奉行所間取図」。「浦賀奉行所間取図 1」:文政4年(1821)~同11年(1828)頃。文政4年、敷地が享保5年(1720)開設時以来の約500坪から約1,500坪に拡張され、建物も新築された頃の間取図面。(弘化2年での修築についての記事は追筆されたもの)「浦賀奉行所間取図 2」:天保11年(1840)~弘化元年(1844)頃。弘化2年(1845)改築以前の間取り。文政11年~天保11年にいくつかの改築が、行われた結果を表している。「浦賀奉行所間取図 3」:安政2年(1855)新築。安政2年に新築された際の間取り。西側の破線から西の部分(10間半)はこの時に増地され、敷地は約1,950坪に拡張された。これは現在の奉行所跡地と同じ面積です。以後、文久2年(1862)に建物の一部が増築されたようだが、詳細は不明で、絵図も残っていない。「中島三郎助 宅」。近づいて。「中島三郎助 宅桂小五郎、中島三郎助宅に寄食・教えを受ける安政二年(1855年)桂小五郎は、吉田松陰の勧めで中島三郎助宅を訪れ、「船艦製造の技術と西洋軍事を極めたいので教授してもらいたい」と願いました。三郎助は固辞して承知しませんでしたが、桂が熱心に懇願するので「それでは一緒に勉強しよう」ということになり、アメリカより入手した造船製造書を研究することになりました。桂は後の木戸孝允です。桂が「どこか部屋の片隅にでも置いてもらいたい」と頼むと、三郎助は自宅の裏に漬物を置く二畳半ほどの納屋に床を張って提供し、桂は約四ヶ月この部屋で寄食したといわれています。この工ピソードは、『浦賀志稿本』に収められています。」「奉行所周辺の居住図」。「現在の浦賀奉行所跡周辺の居住図」。①浦賀奉行所跡②船番所跡(現在の浦賀病院)③浦賀奉行所支配組頭役宅跡④浦賀奉行所与カ・同心等の役宅跡「会津藩の江戸湾警備」。江戸湾の警備が、重要視されるようになったのは、寛政年間です。寛政4年(1792)ロシア使節ラクスマンが、根室に来航し日本の通商を求めましたが、この際に江戸への回航を要求しました。これに驚いた老中松平定信が、江戸湾の防衛体制の整備に着手しました。しかし、松平定信が老中を辞任したことにより、この計画も頓挫しました。その後、北方でロシアとの緊張が高まったり、長崎で起きた「フェートン号事件」をきっかけに、文化年間に江戸湾の海防が再び注目されるようになりました。文化7年(1810)に、会津藩が江戸湾の相州側の警備を命じられました。対岸の房州側の警備を命じられたのは、白河藩(当時の藩主は江戸湾の警備強化を提案した松平定信)でした。文化7年1 1月には、会津藩士の移住が始まりました。遠方への長期出兵だったため家族同伴がゆるされました。そして文化8年から9年にかけて、観音崎、浦賀平根山、城ヶ島に砲台が築かれ、陣屋は観音崎、平根山、三崎におかれました。警備隊は、番頭上席を責任者として、数名の番頭に指揮された軍隊、武具奉行、普請奉行、砲術家などの技術者、郡奉行を中心に民政にあたる者で編成されていました。この江戸湾警備は10年もの長期間に及びましたが、文政3年(1820)に、相州の警備は浦賀奉行所が担当することになり、会津藩は江戸湾警備の任を解かれました。「船番所」の模型。陸軍桟橋の前の駐車場の地が浦賀奉行所の出先機関であった番所が置かれていたところ。番所では、江戸へ出入りする船の荷改め(検査)を行い、それは江戸中の経済を動かすほどの重要なものであった。その業務は昼夜を通じて行われ、三方問屋と呼ばれる、下田と東西浦賀の回船問屋100軒余が実務を担当していた。右手に「船番所」。「船番所鳥瞰模型(1/60)享保5年(1720年)幕府は下田の船番所を浦賀に移しました。船番所は海の関所です。与カ2人、同心6人が昼夜詰めており、江戸に出入りする船は必ず船番所の検査を受ける決まりになっていました。船が着くと、与カ・同心の指揮で、東西浦賀・下田の廻船問屋が、積み荷・乗組員・船の石数(大きさ)等を書類と突き合わせて検査し、間違いがあれば理由がわかるまで留められます。「入り鉄砲・出女」のほか、運んではならない品物も細かく定められていました。浦賀の船番所は、明治政府になり廃止されるまでの約145年間、船改めと江戸防備の役割を果たしました。」〇敷地総坪・・・・・798坪7合5勺7寸〇正門脇の高札・・・・・・浦高札といい、海に関するお触れが掲げられていた。〇番所内に牢があるが、お白洲は無く奉行所でお裁きを受けた。〇下田丸(元韋駄天丸)・長津呂丸は下田番所から移されたもので、船がお船庫からはみ出ている のは、おそらく地形上、お船庫をこのサイズでしか作れなかったからと思われる。 模型製作:村上太」そして「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」を後にして、「浦賀通り」まで戻る。正面に、前回も見た巨大なテントが旧浦賀ドックの構内に。京急浦賀駅方面に向かう。浦賀コミュニティセンター分館は(愛称)浦賀文化センター。現在地はここ。「サーカス会場」入口。「ポップサーカス横須賀公園」👈️リンク。そして「浦賀駅前」交差点まで戻り、京急、横浜市営地下鉄、小田急線を利用して帰宅したのであった。この日の、京急久里浜駅~京急浦賀駅までの散策コース。この日の歩数は23,912歩であった。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2024.06.10

コメント(0)

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩く(その1)

この日6月3日(月)の朝は5時半過ぎに目が覚め起床。天気が良かったので、車で10分ほどの場所にある「大清水境川アジサイロード」に今年も向かう。藤沢市と横浜市戸塚区の境を流れる「境川」の岸に植栽されているアジサイ群。「大清水境川アジサイロード」と呼ばれている。地域住民が自宅の庭などで育てたアジサイを植栽したもので、毎年、アジサイ祭が開催されているのだ。「大清水境川アジサイロード」のスタート地点の「大清水橋」を渡り、車を道路脇に一時停車。下車して「大清水橋」を振り返って。さらに「大清水橋」の上流側に見えたのが「横須賀水道路境川水管橋」海老名市社家の相模川から有馬浄水場経由で田浦配水池へ送水される有馬系統の導水管であると。以前は半原系統の導水管(φ500)も敷設されていたが、需要減少、水質悪化、施設老朽化などに伴い2007年(H19)に取水が停止され、2015年(H27)に系統と共に撤去されたのだと。 構造種別:1径間三弦トラス(1個のトラス構造で上弦材1本と下弦材2本の三角形構造) 河口からの距離:7.1km 橋の長さ:約57m 水管径:φ1000 完成:不明そしてこの日のアジサイの開花状況。かなりの花は咲いていたが満開にはまだ少し早かったので後日出直すこととし引き上げた。そして一昨日6月8日(土)、平塚での仕事の打ち合わせを終え、帰宅の途中に、天気も良かったので再び立ち寄ったのであった。時間は11:30過ぎ。神奈川県立藤沢清流高等学校前に車を止め散策開始。アジサイの語源ははっきりしないが、最古の和歌集『万葉集』では「味狭藍」「安治佐為」、平安時代の辞典『和名類聚抄』では「阿豆佐為」の字をあてて書かれている。もっとも有力とされているのは、「藍色が集まったもの」を意味する「集真藍(あづさあい/あづさい)」がなまったものとする説である と。ほぼ満開の「大清水あじさいロード」。紫陽花の漢字の由来は、唐の詩人、白居易(はくきょい)が招賢寺というお寺を訪れた時、お寺に咲いていた紫色の花を「紫陽花」と名付けたことから来ているのだ とネットには。しかし「紫陽花」は日本原産ですからこれは誤り?で、白楽天が詩に詠んだ花とは違うのでは??とネットには。紫色のアジサイの花に近づいて。アジサイ(紫陽花)の別名には、こんなものがあるのだと。●七変化(しちへんげ) :七変化とは、咲き始めてから時間が経つにつれ、色を変える ことからついた別名●四片・四葩(よひら) :「花びら(正確にはガク)が四片あること」からつけられた名前 ●手毬花(てまりばな) :丸く集まった装飾花の形から●オタクサ :この名は、シーボルトの美しき恋心から生まれた名前。 1823年、長崎に渡来したドイツ人医師シーボルト。 植物研究にも情熱を注ぎ、とりわけ紫陽花に夢中になった。●刺繍花(ししゅうばな):手毬花と同じく、刺繍に見立てる。 刺繍から連想するのは、西洋紫陽花ではなく山紫陽花●八仙花(はっせんか) :「七変化」と同じ。さまざまな色合いに変化することから 名づけられた名前花(萼)の色はアントシアニンという色素によるもので、アジサイにはその一種のデルフィニジンが含まれている。これに補助色素(助色素)とアルミニウムのイオンが加わると、青色の花となる と。アジサイは土壌のpH(酸性度)によって花の色が変わり、一般に「酸性ならば青、アルカリ性ならば赤」になると言われている。これは、アルミニウムが根から吸収されやすいイオンの形になるかどうかに、pHが影響するためである。すなわち、土壌が酸性だとアルミニウムがイオンとなって土中に溶け出し、アジサイに吸収されて花のアントシアニンと結合し青色を呈する。逆に土壌が中性やアルカリ性であればアルミニウムは溶け出さずアジサイに吸収されないため、花は赤色となる。したがって、花を青色にしたい場合は、酸性の肥料や、アルミニウムを含むミョウバンを与えればよい。同じ株でも部分によって花の色が違うのは、根から送られてくるアルミニウムの量に差があるためである。花色は花(萼)1グラムあたりに含まれるアルミニウムの量がおよそ40マイクログラム以上の場合に青色になると見積もられている。ただし品種によっては遺伝的な要素で花が青色にならないものもある。これは補助色素が原因であり、もともとその量が少ない品種や、効果を阻害する成分を持つ品種は、アルミニウムを吸収しても青色にはなりにくい。土壌の肥料の要素によっても変わり、窒素が多く、カリウムが少ないと紅色が強くなる とウィキペディアより。また、花色は開花から日を経るに従って徐々に変化する。最初は花に含まれる葉緑素のため薄い黄緑色を帯びており、それが分解されていくとともにアントシアニンや補助色素が生合成され、赤や青に色づいていく。さらに日が経つと有機酸が蓄積されてゆくため、青色の花も赤味を帯びるようになる。これは花の老化によるものであり、土壌の変化とは関係なく起こるのだ と。上の花との違いで、花色は開花から日を経るに従って徐々に変化する。最初は花に含まれる葉緑素のため薄い黄緑色を帯びており、それが分解されていくとともにアントシアニンや補助色素が生合成され、赤や青に色づいていくのが解かるのであった。日本に自生していたガクアジサイ(額紫陽花)が母種となり、西洋にわたって品種改良されたものが世界の紫陽花の主流になったのだ と。青のガクアジサイ(額紫陽花)。紫陽花の花は、装飾花と両性花から出来ていると。まず、装飾花とは、一般的に花と認識されている部分のことを指すつまり、花びらが4~5枚あるように見えている部分のこと。一方で、両性花はガクアジサイやヤマアジサイの花房の中心部分にある、地味な花のことを指す。説明写真をネットから。ちなみに、装飾花で大きく目立つようながく片は、花粉を運ぶ昆虫を呼ぶ際に利用するために発達したといわれているのだ と。白▶️黄色▶️薄紫▶️紫▶️濃紫と開花の時の流れが一つの株で。近づいて。再び「大清水橋」方向を振り返る。ピンクの西洋アジサイ。近づいて。西洋アジサイは←が花の部分。そしてガクアジサイ。近づいて。再び濃いピンクのアジサイを。近づいて。白のガクアジサイ。まるで線香花火の如し。装飾花は薄紫になりはじめていた。一株で?紫、ピンクの花が。近づいて。「平成16年度藤沢市まづくり賞 受賞ここは、大清水小、中、高等学校がひまわりの苗1200本を植え、境川を美しく彩りました。その活動が、「第23回沢市緑と花いつぱい推進活動」において「まちづくり賞」を受賞しました。」装飾花と両性花が同じピンク色に染まったガクアジサイ。近づいて。こちらは装飾花が両性花の後を追う。再び大清水橋を振り返って。この花は色に迷いが??2種類のアジサイが開花のピークに。ガクアジサイに近づいて。藤沢市民病院を背景に。ズームして。両性花が存在を強調して。「境川」を超えた山の上には学校の校舎が。「聖園女学院高校・中学校」。神奈川県藤沢市みその台に所在し、中高一貫教育を提供する私立カトリック系の女子中学校・高等学校である。名古屋市に本部を置く学校法人南山学園の管轄である。完全中高一貫校だったが、2024年度より高校募集を再開している。毎日の朝礼時・終礼時に祈りを捧げて聖歌を歌い、6月と9月、11月、12月、2月にミサを開く。「マリアホール」「イエスの聖心聖堂」などがある。学級は、ばら組・ゆり組・すみれ組・きく組と花の名前である。生徒数の減少により、2015年度からきく組は設置していない。各組は30 - 40名程度[13]で、中学1年生 - 中学3年生の英会話は、1組を2つに分けて少人数で授業する。英語の授業は高校1年生から習熟度別に分ける。高校2年生からは、文系理系に分かれ、選択科目も科目により習熟度別を採る とウィキペディアより。 ・・・つづく・・・

2024.06.09

コメント(0)

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その39):浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)2/3