2024年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

二子玉川周辺を巡る(その1): 二子玉川駅~玉川高島屋~九つ井~ニ羽の鳩~南大山道道標~江戸道碑~ニ子の渡し跡碑~行火坂

この日は11月5日、16時から大崎に用事があったが、早めに家を出て小田急線、田園都市線を利用し、二子玉川にて途中下車し、二子玉川周辺の散策をする。二子玉川駅の改札口を出て振り返る。西口を出て「国道246号・玉川通り」の「二子玉川駅」交差点に向かう。周辺案内図。現在地はここ。左手前方にデパート「玉川高島屋」の建物。建物の壁には白波の如き姿が。「玉川髙島屋」の中層棟に、歩行者用のアーケードを増築し、都市と建築(ハコ)をやわらかく接合しようと試みた。1.5mm厚のアルミの板をひとつずつ別々の曲線で切り抜き、細い鉄骨でつなぎあわせることで、有機的形態を持つ、やわらかなアーケードを作った。アーケードの下部にはプラントボックスを設け、やがて「緑の洞窟」となって、心地良い立体的遊歩道となるであろう とネットから。プラントボックスとは、草花や樹木を植える箱や空間を指す。曲線状のアルミ板を下から見上げて。日本料理のお食事処「九つ井」玉川店。「九つ井(ここのついど)東国における有力な戦国大名、小田原の北條氏が相模の国を平定し、武蔵まで進出するようになりますと、鎌倉山に連なる戸塚一帯の山並みは、戦略要地としての重要な拠点となり、戦略要害として玉縄城を築城いたしました。丁度その頃、この玉縄城に相対して、ここ田谷の山上に平戸御前という豪族が居を構えていたのです。しかし、この辺りは高台のため飲料水にことかき、ふもと一帯に湧き出る泉が館の大切な飲料となり、泉には水番人を置き管理したそうです。このたくさんの泉にちなんでいつからとはなしに、このあたり(本店のある田舎の周辺)を「九つ井」ここのついどと呼ぶようになったということです。そんな歴史のある地名にちなんで屋号にいたしました。一度 鎌倉方面にお出かけの折には、ぜひ、本店にもお寄りくださいませ。 店主 敬白」入口。正面には。入口の人形。営業時間 11:30~22:00(LO.21:00)。メニュー。「九つ井」の先の信号の角・玉川高島屋S・C 東館前にあった野外彫刻像。野外彫刻を数多く制作した愛知県出身の彫刻家による作品。加藤昭男 「ニ羽の鳩」。玉川高島屋SC主催、第1回たまがわ野外彫刻展出品作品。東急田園都市線のガード方向・東に向かって進む。ガード下を潜る。左手に「丸子川」に架かる「調布橋」。「調布橋」の先に「案内板」。「国分寺崖線散歩道 【おもいはせの路(みち)】この近くの見どころ(法徳寺(ほうとくじ)・行善寺(ぎょうぜんじ))法徳寺本堂右の筆塚に「明治l十四年五月半嶺聞書」とした碑がたっています。幕末から明治初期にかけて法饉寺に寺小屋を開き農村子女の教育に献身した大塚貞三郎を讃えたものです。行善寺行善寺はその昔、玉川八景の眺望場所として多くの人々の訪れるところでした。ニ子の鮎漁とならんで、瀬田に行善寺ありと江戸市中に広く知られたようです。将軍もしばしば立ち寄り休息したといわれています。いまでも、朝夕に赤く染まった風景は、まだまだ一見の価値があります。」その先50mほど進むと石柱があった。「南大山道道標」。世田谷区玉川2丁目13。「二子の渡し」の手前にある大山街道の道標「南大山道道標」。大山街道は江戸から大山阿夫利神社へ向かう「大山詣で」に使われた道。古くは東海道の本道であった時代もあったという歴史ある道。現在は「国道246号線」がこれに当たりますが、幹線道でもあるため道幅拡張や直線化・またバイパス工事などにより、「旧246号」や「旧大山街道」と呼ばれる小径が多く残る道でもある。江戸方面から「行火坂」と呼ばれる坂道を下り、左に少し進んだところにあるのがこの道標。丸子川沿いに位置している。次大夫堀脇の道標(庚申塔)安永6年(1777)瀬田村の講中に建立され、道しるべを兼ね「左西赤坂道、南大山道、右東目黒通、』と刻んであると。見た目にわかる修復の痕ですが、地元の方が修復されたとのこと。この碑は?「江戸道」碑。世田谷区玉川2丁目20−1。多摩川沿いにあった「ニ子の渡し跡」碑江戸中期以降、矢倉沢往還の渡船場として重視されました。大正14年(1925 )に二子橋が完成し、役目を終えました。世田谷区玉川1丁目7−2。そして再び「南大山道道標」まで戻り、「調布橋」を渡る。下を流れる川の名は「丸子川」。急な坂道を上って行った。そして次の目的地の「法徳寺」に向かってここを右折。この「法徳寺」への坂の名が「行火坂(あんかざか)」。勾配が急なため、土地の人はこの坂を上るだけで身体が熱くなるので「あんか坂」と呼んでいた と。右折せずに真っ直ぐ進むと「行善寺坂」。 ・・・つづく・・・:

2024.11.30

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その61): 「南横町」碑~「代官町」碑~「千度小路」碑~福蒲鉾鱗吉~「市場横町」碑~高札場跡~だるま料理店 本店~「下幸田」碑~小田原駅

御幸の浜通りを北上すると「南横町」碑が立っていた。「みなみよこちょう」。「南横町は、中宿町と本町との境を東海道から南へ延び、代官町の西端部を通る横町である。」右折して「小田原 かまぼこ通り」を東に進む。右手にあったのが「代官町」碑。「だいかんちょう」。「小田原北条氏時代には代官小路と呼ばれていた。江戸時代、町内には魚座(魚商人の同業組合)商人が多く、魚座名主も住んでいた。」別の説明ではこの町は、「貞享三年御引渡記録」( 1N6年)に初めて町名が見られますが、これより前の小田原北条氏時代(北条早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直の北条氏5代( 1495 ~ 1590年) )には、「代官小路(だいかんこうじ)」と呼ばれていました。江戸時代には、魚座(魚像商人の同業組合)商人が多く、魚座名主も住んでいました。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は86軒で、このうち魚座役が27軒もありました。さらに進むと「千度小路」碑。「せんとこうじ」。「小田原北条氏時代、この町は漁村であったため、船方村と呼ばれたといわれている。江戸時代においても上下の漁業、廻船業、魚商の拠点であった。なお、明治以降昭和四十三年までここに魚市場があった。」別の説明ではこの町は、漁業関係文書(1654年)に初めて町名が見られます。これより前の「北条家朱印状」(1572年)に「船方村」の名があり、この町のことといわれています。小田原北条氏時代(北条早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直の北条氏5代(1495 ~ 1590年) )に漁村として形成され、江戸時代においても城下の漁業、廻船業、魚商の拠点でありました。なお、明治以降昭和43年までここに魚市場がありました。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は107軒で、漁船が52艘ありました。小田原市の汚水マンホールの蓋。江戸時代の酒匂川には橋がなく、特に増水期は、旅人にとって大変な難所でした。 右下のふんどし姿の人影は、当時、旅人や荷物を担いで渡った「人足」と呼ばれる労働者たち。また、背景にあるのは、酒匂川から望む「小田原城」と「箱根連山」、そしてその奥にそびえる「霊峰富士」です。その先、右手にあったのが「福蒲鉾鱗吉(うろこき) 田代本店」。天明元年に神奈川県小田原市で創業を開始。天明元年(西暦1781年)とは、将軍が10代徳川家治、老中が田沼意次の時代。日本地図を作った伊能忠敬、鬼平犯科帳でおなじみの長谷川平蔵が共に36才、解体新書を書いた杉田玄白48才、浮世絵師の歌麿28才、葛飾北斎21才。そんな人達が活躍していた時代。小田原市本町3丁目7。小田かまぼこ発祥の店 鱗吉(うろこき)は、小田原かまぼこ元祖の店とのこと。店内の商品展示。近くの交差点の角にあったのが「市場横町」碑。「いちばよこちょう」。「市場横町は、本町と宮前町と千度小路の境を抜けている横町である。この横町は、海に臨んでいるので魚座(魚商人の同業組合)の魚商が多く住み、その名のとおり魚市場が開かれていたところである。」そして「国道1号」が直角に曲がる「本町」交差点にあった案内板。「高札場跡高札場は、幕府や藩の法令が書かれた木の札を掲げた場所で、目立つように一段高くなった場所に屋根がかけられていたようです。東海道の宿場町には必ず1か所設けられ、小田原宿では宿の中心地である宮前町の一角にありました。 平成29年3月 小田原市教育委員会」この日の散策はここまでとし、「国道1号」を「小田原駅」方向に向かって進む。「小田原市民会館前」交差点の角には「中央労働金庫 小田原支店」の歴史を感じさせる建物が。「国道1号」はここを北に直角に曲がっているのであった。「中央労働金庫 小田原支店」を横から見る。「国道255号」を進むと、その先にあったのが「だるま料理店 本店」。一階店舗入口の向唐破風造りのポーチに特徴がある老舗シーフード・海鮮料理店。正面から。「国登録有形文化財 だるま料理店」案内板。「国登録有形文化財 だるま」案内板。小田原市街の中心、本町2丁目(旧大手前)で料理屋を営むだるま料理店は、明治26年創業の老舗である。関東大震災で店舗を損壊し、現在の建物は大正15年に、二代目廣澤吉蔵により再建された。網元でもあった吉蔵は、店舗の建設に情熱と ブリの大漁による潤沢な資金を注ぎ、材料に桧、松、欅などの良材を用いたので、職方もその熱意に応えたという。主屋は、楼閣風の造りで、二階屋根の正面に千鳥破風を二つ連ねて比翼人母屋造りの形に凝らした外観と、一階店舗入口の向唐破風造りのポーチに特徴がある。そのファサードは、老舗の雰囲気を伝え、多くの市民に親しまれている。二階の客座敷は、数寄屋風の書院造りが基調で、床・棚・付書院などの座敷飾や、建具・欄間などの造作に様々な趣向を凝らしたきめの細かい仕事が施されている。また、東側の玄関ホールと二階座敷に上がる階段、及びその横に設けた洋風応接間の意匠にはアールデコの影響がみられる。以上のように、だるま料理店の主屋は、その建設年代や意匠からみて、小田原市街の町並を代表する建造物のひとつということができる。このため、登録有形文化財登録基準(平成8年文部省告示第152号)の「一.国土の歴史的景観に寄与しているもの」と「二.造型の規範となっているもの」に該当するものと考えられる。なお、その価値は、小田原市で行った「ふるさと小田原の建築百景」において認められている。 小田原市文化財保護委員 鈴木亘」「国登録有形文化財 だるま料理店」内部の写真。「だるま」。「小田原郵便局」が左手に。向かいにあったのが高級食パンの専門店「銀座に志かわ 小田原店」。蔵を模したような高級感のある店構え。店内もまた白色の壁に覆われた店内は、カウンターと柱が同一の木材に統一され、柱にはられた棚は、ガラスがはめ込まれていて、シンプルで清潔感と高級感あり。その先、ひだりてにあった巨大な建物は「栄町駐車場」。収容台数:372台最初の1時間:350円以後30分毎:100円駐車後24時間まで最大1,000円小田原市栄町1丁目15。見張り櫓の如き形状の建物。「栄町一丁目」交差点を進む。栄町2丁目のダイヤ街商店会の入口にあった鯱塔。「栄町一丁目」交差点の角にあった「下幸田」碑。「したこうだ」。「地名の由来は、小田原北条氏時代、北条氏の家臣幸田氏がこの地に居住していたからといわれている。この地は、小田原城内に入る門の一つ、幸田門近くにあり、隣の上幸田とともにこの門を守る侍町にふさわしいたたずまいであった。」そして小田原駅に到着し、駅前広場のペデストリアンデッキから小田原城天守をズームして。そして巨大小田原提灯に見送られて、小田原駅を後にし、帰宅の途についたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.29

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その60):妙泉寺

次に訪ねたのが、「妙経寺」の前にあった「妙泉寺(みょうせんじ)」。小田原市本町3丁目13−35。正面に見事な山門・冠木門。大恩山知見院妙泉寺は、本町にある日蓮宗の寺院。本尊は三宝諸尊および祖師像もしくは大曼荼羅。開山は智見院・日相(文明2年・1470没)。江戸時代には下総中山・法華経寺の末寺だった と。題目塔「南無妙法蓮華経」。「大毘沙門天王」と。毘沙門天は仏教において天部に属する仏神。仏法を護る護法善神の一人であり、四天王や十二天に数えられ、北の方角を守護。四天王として祀られる際は「多聞天(たもんてん)」という名で呼ばれる。また、毘沙門天は戦の神様であり、勝利をもたらすとされるほか、七福神の一柱に数えられ、様々な福徳を授けて下さる福の神でもあるのだ と。「大恩山妙泉寺」と。参道を進む。左手に石仏。参道両脇に立つ仁王像が迎えてくれた。阿形像。お顔をズームして。吽形像。お顔をズームして。隣の民家の屋根には多くの鳩の姿が。「大毘沙門尊天王堂」碑。正面に建つのは本堂では無く立派な毘沙門天堂妙泉寺は、日和(文明2年1470年卒)が開山となり創建したと「傳教大師御真刻 開運 大毘沙門天王 安置」。「令和四年 初寅 中興泰祥院日壽代」像。「毘沙門天堂」前には様々な石仏が鎮座。毘沙門天堂の左横に本堂が建っていた。銅板本瓦葺き、入母屋造り屋根平入り、千鳥破風付き、唐破風軒流れ向拝。日蓮宗の寺院、山号は大恩山。本尊 : 三寳諸尊及び祖師扁額「普光苑」。「本堂」の屋根を見上げて。入母屋破風(いりもやはふ)、唐破風(からはふ)。破風の先のむくり屋根の先に曲線を連ねた形状の破風板がつけられたものを唐破風という.最上段に「入母屋破風棟・主棟風鬼飾り(いりもやはふむね・ しゅむね おにかざり)」その下に「唐破風棟鬼飾り(からはふむね おにかざり)最下段に懸魚(けぎょ)彫刻」。唐破風下の見事な懸魚の彫刻。内陣。ピンボケ。扁額「大恩山」。「今月の聖語ただ一念の信ありて日蓮聖人ご遺文 「法華題目鈔」「今月の聖語ただ一念の信ありて=まずは自分を信じる=「自分を信じてあげられないことは夢を失うより悲しい」というような詞を、ある女性歌手が歌っていました。お釈迦さまの弟子の1人・周梨槃特は物覚えが悪く、他の弟子たちにいつもからかわれていました。自信をなくし修行をやめようと思った時に、お釈迦さまから「自分の愚かさを知っているのはとても大切なことだよ」と諭され、1本の箒を渡されました。やがてその箒で励んだ掃除を通して悟りを得ることができたのです。これは周梨槃特が自分の可能性を信じてあきらめずに修行を続けたからにほかなりません。なかなか結果が出ないと、人は自信を失います。自分を信じると書いて「自信」。何をなすにも人間の原動力となるのはこの「自信」です。自分を信じて小さな積み重ねからはじめてみましょう。日蓮聖人ご遺文『法華題目鈔』安房国(千葉県鴨川市)清澄で著され、女性信徒に宛てた書といわれています。信じることの大切さを通して、生きていく上で、なにが一番重要な教えかが説かれています。 文永3年(1266)聖寿45」虎の上に載る石仏。「妙泉寺」の歴代上人の慰霊塔か。「日蓮大菩薩降誕八百年慶讃奉謝」と刻まれた石柱が右側に。近づいて。「陸軍砲兵伍長鈴木彦太郎墓」。「勲八等功七級」と。我が異字体解読の師匠が、現地に赴き写真撮影し、解読して下さいました。「霊山閣釈迦堂」。「霊山閣釈迦堂釈迦牟尼佛文殊、普賢菩薩台湾紅檜邱炳鑫佛師作他日蓮聖人、役の行者聖徳太子等、像安置佛子廟永代供養納骨堂平成廿ニ年十一月完成」「我闡大乗教(がせんだいじょうきょう) 度脱苦衆生(どだつくしゅじょう)」と。「我、大乗の教をひらいて、苦の衆生を度脱せん」提婆達多品第十二において、智積菩薩の疑いに対し、竜女が出現して、仏前に述べた言葉。我れは大乗の教(おしえ)を闡(ひら)いて 苦の衆生を度脱せん」(法華経・四〇七㌻)とあり、大乗の教とは法華経、末法では南無妙法蓮華経のこと。闡(ひら)くとは開宣(かいせん)のこと、苦の衆生はこの場合、別して女人をさす。すなわち竜女が女人成仏を示しているのであるとネットから。扁額「啓心」。釈迦如来像 総高:3尺材料:桧(台湾)。文殊普賢像 総高:2尺材料:桧(台湾)境内にあった「不動明王像」?。「観音菩薩像」。お顔をズームして。本堂を斜めから。境内参道から仁王像、冠木門を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.28

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その59):徳常院~妙経寺

次に訪ねたのが「徳常院(とくじょういん)」。徳常院 龍珠山は、本町3丁目にある曹洞宗の寺院。本尊は虚空蔵菩薩。元和元年(1615)の創建で、開山は至明宗順(元和4年・1618没)ないし至明良順。開基は不詳。江戸時代には一町田町(浜町)・宝安寺の末寺だった と。「徳常院」案内図。御幸の浜まで100m程の場所に立つ曹洞宗の寺。小田原市本町3丁目13−11。この石仏の名は?右側のあった「稲荷社」。「江湖會(ごうこえ)」とあったが、他は解読不能。「江湖會」とは、禅宗で、修学参禅の僧を集めて夏安居(げあんご・僧が、夏 (げ) の期間、外出せずに一所にこもって修行をすること。夏籠もり。)を行うこと と。近づいて。内陣には多くの狐様の姿が。徳常院 本堂。宗派 :曹洞宗山号 : 龍珠山院号 : 徳常院寺号 -本尊 : 虚空蔵菩薩像扁額は山号の「龍珠山」。本堂 内陣。本尊の虚空蔵菩薩像は弘法大師空海が彫刻したと伝えられるもので、銅造、像高六寸七分、明応年間(1492~1501年)に海中から出現した事から当地の漁業関係者から信仰の対象となっています。以前は毎年旧暦7月16日の夜中に漁業関係者が船を浮かべて108本の松明を掲げ海岸で施餓鬼を修行し海で無くなった人達の供養を行っていました と。ズームして。境内にあった「三界萬霊塔」。近づいて。観音像。お顔をズームして。子育て地藏尊であろうか。子供がまとわりついていた。墓地入口からは、この後に訪ねた「妙泉寺」の本堂が見えた。北側の建屋の 階段を上がった先の火灯窓を持つお堂に「延命地蔵尊」と記された扁額が。徳常院 の「延命地蔵堂・大仏殿(2F)」に向かって進む。「徳常院(曹洞宗)の大仏江戸駒込ハ百屋お七の恋人、吉祥寺の寺小姓吉三郎(てらこしようきちさぶろう)がお七の菩提をとむらう為に作った大きな地蔵尊という伝説ガあるので、吉三地蔵なる別称を持つ銅製の地蔵尊像てある。この尊像は、もと籀根芦ノ湖畔の賽の河原に安置されていたもので、像背名によれば江戸増上寺塔頭にいた心誉常念が正徳3年(1713)神田鍋町の鋳物師太田駿河守に作らせ世の平穏を祈ったものであったが、明治2年(1869)の廃仏毀釈で箱根権現が従来の神仏混合形態から神社と寺が分かれることになり金剛王院は廃止されたので、その管理の本地蔵尊は古物商に売渡された。これを東京の業者が買い、馬車てこの海岸に運び、海路輸送をしようとした処、お賽銭を上げ、見る間に4斗樽に一杯になったと言われる。そこて、当寺の世話人や町の有志が65両て商人から尊像を買取り、当寺に安置したものである。大正12年(1923)の関東大震災の時、本尊は火災にあったが損傷なく、戦時の金属回収もまぬがれた。なお、本像が賽の河原に安置されていた当時の写真が、昭和16年(1941)、米国の古書店て発見され新聞紙面を賑わしたことがあった。」徳常院の大仏殿に安置されている大仏(地蔵菩薩像)は、像の背中の銘によると、江戸・増上寺の塔中にいた心誉常念が、正徳3年(1713)に神田鍋町の鋳物師・太田駿河守(太田正義)に作らせたもの。銅製で、高さ8尺(約2.4m)、胸幅5尺(約1.5m)。重さ約800貫(3トン)とのこと。江戸駒込の八百屋お七の恋人、吉祥寺の寺小姓・吉三郎がお七の菩提を弔うために 作ったという伝説から、吉三地蔵の別称があった。もともと、箱根・芦の湖畔の、箱根権現の別当・金剛王院境内の賽の河原に安置されていた。『風土記稿』巻29 元箱根(下)賽ノ河原○地蔵堂△銅仏の項には「正徳元年(1711)七月、 願主常念と刻す」とあり、この大仏のことと思われるが、造立年が若干食い違っている。明治2年(1869)の廃仏毀釈で金剛王院が廃止されることになり、大仏は古物商に売り 渡された。これを東京の業者が買い取って運搬する途中に、小田原の町の有志(山田又市ら) が65両で買取り、徳常院に安置された。はじめ境内南側に露座のまま安置されていたが、その後お堂に移された。 1980年当時、小田原市の文化財に指定されている。お顔をズームして。そして「徳常院」を後にし、海岸方向に向かうと「坂口丸」と書かれた案内板の民家の前には石仏が。「馬頭観音像」と。小田原市本町3丁目9−16 坂口丸。近づいて。赤子を抱いていたが。その先にあったのが「海への扉」への入口。「海への扉」の先に相模湾。引き返して、次に訪ねたのが「妙経寺(みょうきょうじ)」。妙経寺は、日蓮宗の寺院。山号は、青陽山。鏡信一刀流西原銕兵衛相久の墓がある。旧本山は京都妙満寺、什師禹師寮法縁(じしうしりょうほうえん)。什師禹師寮法縁は、日蓮宗の宗派のひとつ と。小田原市本町4丁目6−5。「妙経寺」。門前の大きな石碑。題目碑「南無妙法蓮華経」。掲示板。「日蓮宗 青陽山 妙経寺」。「日本の探検家たち郡司成忠(ぐんじしげただ・ 1860 ~ 1924 ) ~明治時代中期に北千島に赴き探検と拓殖を成し遂げた海軍大尉~晩年の住処・終焉の地:御幸の浜 妙経寺境内(小田原市本町4丁目)郡司成忠は万延元(1860)年、幕臣幸田成延(しげのぶ)の次男として江戸(上野)三枚橋で誕生。小説家の幸田露伴、音楽家の幸田延、安藤幸の実兄である。明治4 (1871)年郡司家の養子11歳)となり、翌年海軍兵学寮に入学。明治12年に海軍兵学校(本科)を卒業し海軍少尉補となり、19年に海軍大尉まで昇進した。その後、北千島の国防と拓殖の必要性を痛感し、明治26(1893)年、自ら予備役となり開拓団「報效義会」を結成。会員を率いて日本領最北端の北千島占守(シュムシュ)島に渡り、北千島の国防と探検と拓殖を行なった。当初は海難事故や越冬体制の不備もあり31名の犠牲者を出したが、明治29年より漁業、猟業、農業の事業拡大が順調に進められた。「男女合わせて217名が北千島(主に占守島)に移住し拓殖事業を行った」と記録されている。明治37 (1904)年、日露戦争勃発により会員らと共に海を隔てた露領カムチャッカ半島に進出した成忠は、現地の義勇兵と衝突し、ロシアの捕虜となる。成忠はカムチャッカ監禁中であったが、露領における漁業権の取得を力説した密書を外国船長に託すことができ、密書はポーツマスで露国代表と講和談判中の日本全権小村寿太郎に送達された。この事がポーツマス講和条約に露領漁業権設定の条項を入れる原動力になったと伝えられている。明治38 (1905 )年、日露戦争終結後解放されて帰国した成忠は、露領沿海州水産組合の組合長に推され、日本の漁業権益保護確立に尽力し、露領沿海州と千島周辺海域における我が国の漁業発展の基礎を築いた。大正10(1921)年、成忠は療養のため家族と共に小田原市御幸の浜「妙経寺」境内に借家し、晩年3ヵ年を過ごした。大正13年8月15日病没(享年65歳)。小田原で荼毘に付された後、東京池上本門寺に葬られた。没後に昇叙があり、従六位勲五等双光旭日章を授与された。尚、成忠の五男秀麿と六男清麿は小田原中学校を卒業している。[文責: 十字町ヒストリア]」。「海軍大尉 郡司成忠君」小説家 幸田露伴の実兄 と。北千島の国防と拓殖の必要性を痛感し、明治26(1893)年、自ら予備役となり開拓団「報效義会」を結成。会員を率いて日本領最北端の北千島占守(シュムシュ)島に渡り、北千島の国防と探検と拓殖を行なった。大正10(1921)年、成忠は療養のため家族と共に小田原市御幸の浜「妙経寺」境内に借家し、晩年3ヵ年を過ごした と。「豊田 穣 北洋の開拓者 郡司成忠大尉の挑戦」。「最後に一言、現代の青少年よ、夢を抱き、強烈な気概を持って、気宇雄大な生き方に挑戦してみようではないか・・・・。平成五年十ニ月 豊田穣」と。明治26年3月20日、郡司大尉率いる報効義会の隅田川出航セレモニーを描いた錦絵(画・小国政、明治26年)。無縁墓石が並ぶ。「無縁法界塚」と。「無縁法界塚」碑。無縁法界とは仏教用語で、仏の慈悲は無差別平等に与えられるということ。妙経寺の本堂。妙経寺は、日蓮宗(旧顕本法華宗)の寺院。大乗院日浄上人によって神奈川県足柄上郡大井町(金子村)に開山された。現在は、神奈川県小田原市本町4丁目にある。開山当時は、真言宗寺院であったが、永正(1504~1521)のはじめ、七里法華開教の祖、京都妙満寺十六世日泰が宗祖旧跡拝礼のため関本村に一泊したことにより、真言宗の僧が名を「日浄」〔永正16年(1519)9月8日寂〕と改め、一宇建立のため北条早雲に出願、許され「青陽山大乗院妙経寺」となった。明和8年(1771)火災で全焼、仮堂が再建されるが安永5年(1776)再び焼失した。大正12年関東大震災(1923)でまたも被災した。関東大震災当時、妙経寺で晩年を過ごしていた北洋の開拓者「郡司 成忠(小説家の幸田露伴は弟、初代南極探検隊隊長の白瀬矗は郡司の結成した開拓事業団「報效義会」の会員)墓所は池上本門寺」の手記にも被災したことが記されている。その後現在の伽藍を整備した とネットから。宗派 : 日蓮宗(旧顕本法華宗、什師門流・禹師法縁)名称 : 青陽山 大乗院 妙経寺(せいようざん だいじょういん みょうきょうじ)開山 : 文亀(1501~1504)年間正面に唐破風屋根。「日蓮宗 妙経寺」。扁額「青陽山」。立派な墓地「大慈風」と。「小澤家墓誌」。題目塔「南無妙法蓮華経」が並ぶ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.27

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その58): 魚がし(二十三区)山車小屋~籠清 本店~龍宮堂~旧小田原魚市場~千度小路 龍宮神社~海へと続くトンネル~二十三区公民館~御幸の浜

「魚がし(二十三区)山車小屋」の壁に取り付けられていた案内板。「小田原かまぼこ通り活性化協議会活動報告」世界一長いかまぼこ ギネス認定2015年10月4日(日)、神奈川県小田原市で特産品の「小田原かまぼこ」を使った世界一長いかまぼこ作り挑戦イベントが行われた。この挑戦は神奈川県が推進する病気を未然に防ぐ取り組み「健康長寿日本一」で企画されたもので、かまぼこの持つ健康面に特徴に注目しての挑戦となった。この「長い板かまぼこ(Longest ita kamaboko)」という記録は今回初めて挑戦が認められたもので、ギネスワールドレコーズ社が定めた越えなければならない標準記録が15mと設定された。しかし、多くの方に参加していただき、インパクトのある挑戦にするため目指した記録は100m。記録のルールとして、かまぼこの材料となる魚のすり身を仕入れるのではなく、挑戦のためにすり身を用意しなければならず約220キロのすり身を事前に作成した。挑戦には他県からの応募も含め1500名以上からの参加申込があった。その中から選ばれた410名の参加者は、用意されたすり身を使って丁寧に成形作業を行い長さ100mの板かまぼこを作り上げた 。その後、ギネス認定員が出来を審査。端の一部でかまぼこが分離したり、横幅が既定の5cm以下だったりしたが、87・95m分がギネス記録に認定され、会場は歓喜に包まれた と。「未来の子ども達への贈り物小田原かまぼこ通りの中心である千度小路地区では、後北条時代には「船方村」と呼ばれる漁師まちが形成されました。江戸時代には東海道宿場町小田原の発展により魚食が普及し、魚の需要の拡大に伴い、漁業関係者が多く居住するようになっていました。小田原の、漁業の発展とともに、小田原を代表する産物として名を馳せたのが「小田原蒲鉾」です。この地区は、数多くの蒲鉾店の本店が集積する、全国に誇る小田原蒲鉾の聖地と言えると考えています。私たちは、次の世代を担う子ども達に、これらの伝統を引き継いで行くために活動を続けていきます。」「この地域「魚河岸」とは小田原には50台以上の山車(屋台)があると言われています。その多くは1階部分に出格子が取り付けられ、2階部分は数多くの丸提灯(ほおずき)で覆われています。そして格子状の屋根の前後に唐破風がしつらえてあり、その上には鬼板、下には懸漁が付けられているのが一般的です。さらに様々な彫り物や真鍮の隅金具で飾られているのも多く見受けられます。山車の運行は現代の交通事情と電線との戦いで、行く先々で電線係が竹竿で電線を持ち上げながら進みます。さらに最上部の鬼板は蝶番で根元から倒れるようになっていて、いざという時はこれを倒して進みます。例年5月3日から5日の3日間に亘って行われる松原神社例大祭の時に、魚がし(23区)の神輿に鰤(ブリ)が飾られ渡御が行われていました。20~30年ほど前は景気が良く、毎年のように近隣の魚屋などから鰤の寄付がありました。そのため、鰤を神輿に飾ることが恒例となり、時には山車に取り付けられたこともありました。しかし景気の悪化や神輿の腐食などの理由から、鰤の飾りは姿を消しました。鰤の飾りは、古くから行われていたと考えられていますが、祭に関する資料は関東大震災の時に焼失してしまい、口伝で残されているのみで、正確にいつから行われていたかは定かではありません。また、以前は、千度小路龍宮神社の神興なども鰤を飾っていたといわれています。鰤神輿の復活を望む声は、毎年町内で挙がっていましたが、実現には至りませんでした。しかし、近年会合内で「伝統をや魚がしらしさを出し、人目を引くには、やはり鰤神輿をやろう」と决断し担ぎ手の中から相模湾で獲れた天然物の鰤が寄附され、ついに鰤神興が復活し、見物客の注目の的となりました。神輿に取り付けられた鰤は、宮入り後には御幸の浜から海へと帰されました。その後、5月の連休明けの7日に、米神で鰤が1.000本水揚げされ、大漁旗が翻りました。鰤を海に帰したこととの因果関係は分かりませんが、本来、松原神社の例大祭は、大漁祈願などを行う漁師の祭りです。「ご利益だったらいいね。」と、栗山茂男自治会長は笑って話しています。木遣(きやり)唄とは?く木道り師> ソーリャァーセー木遣りしやニ分でもく漁夫> (網をつかんで)ソラドットコセェーく木遣り師> 掛け声頼むそく漁夫> ヨーイヤァ、ヨイトコセ、ヨイトコセ( 3節に分けて網を引く)漁木遣りは過酷な重労働にリズムと活気を加えるのに優れた効果を果しました。掛け声の持つ「震力」と担ぎ手の「気」が一体化し、大きなエネルギーとなり神輿を動かします。私達、松原神社氏子町内の神興の特徴である「静」と「動」を演出するのがこの神第木遣です。木遣り唄の語尾や節回しは地域によって、またそれそれの木遣り師によっ多少の違いがあり、一例をご紹介するに留めざるを得ません。シャッターには「魚河岸」紋。「50m↑直進 東海道小田原宿 龍宮堂 千度小路」案内。「魚がし(二十三区)山車小屋」「魚河岸山車」👈️リンク をネットから。「魚がし(二十三区)山車小屋」の東側にあったのが「籠清 本店」海沿いの漁師町、旧町名「千度小路(船頭小路とも言われました)」に構える本店。関東大震災時に一帯が被害を受けたため、本店も大正13年に再築した。軒先に掲げられた看板は欅の厚板で、「加古淸」と書かれた文字は、三井物産の創設者、益田孝(鈍翁)の筆によるものと。城下町小田原の老舗の佇まいをいまに伝える本店なのであった。小田原市本町 3-5-13。店内を暫し散策して写真撮影。魚の干物や揚げ蒲鉾が並ぶ。蒲鉾、梅干し。様々な商品👈️リンク が並ぶ。籠清は、文化11年(1814年)の創業と。引き返して、海岸方向に向かうと前方左に「龍宮堂」、前方右手に「旧小田原魚市場」案内板が。「浜辺の手づくりジェラード 龍宮堂」。「小田原なりわい交流館閉館中につき、街角スタンプラリー景品受け渡しとマンホールカードの配布をしています」と。「づくりジェラード 龍宮堂」をネットから。その反対側にあったのが「旧小田原魚市場」案内板。「海なりわいと旧小田原魚市場江戸時代、宿場町小田原の発展により魚の需要も拡大します。このことが漁業の発達を促し、宿場にほど近い千度小路周辺には漁業関係者が多く居住しました。漁業の拠点となった千度小路周辺について「新編相模国風土記稿」(天保12年(1841) )には、次のように記されています。「千度小路 古くは船方村と曜へり、(中略)当町漁者多く、なかんづく十艘と唱る漁家十軒あり、(中略)漁船五十ニ艘を貯う。(中略)魚座屋敷市場横町にあり魚市を開く、座役八十戸、名主代官町清三郎(云々)」当時の「市場横町の魚市」は宮前町にあり、その後も場所を移しながら存読。昭和42年に早川港へ移転されるまで、現在地(市営プール付近)にありました。魚市場での漁置も豊富であったことから、水産加工業も盛んに行われ、アジ、イワシ、カマスの干物づくりやかまぼこづくりなどは全国的に知られ、今につづいています。」在りし日の「旧小田原魚市場」。明治時代、二見初右衛門、山田小兵衛、山田又市という3つの魚市場があった。 以後、両山田が合併して小田原魚市場となり、大正時代に合併して小田原魚市場が誕生した。 小田原魚市場はその後、早川漁港に移転した。 かつて、築港と呼ばれていた。 大漁に恵まれると、網元から漁師に鮮やかな赤や青色などの万祝着が贈られた。 毎年8月1日、これを着、大山、成田山、道了尊などにお参りをし、船の安全と大漁を祈願した と ネットから 。「昭和20年代のブリ漁黒潮の恵みを受け、多くの魚が生息する小田原近海は豊かな漁場です。ここでは江戸時代から定置網漁が盛んでした。戦後、特に活況を呈したのがブリ漁です。最盛期の昭和25年から30年頃には、水揚げされたプリが市場にあふれ、足の踏み場もないほどでした。当時はまた漁港がなかったので、漁師たちは浜でブリを籠に入れ市場まで運びました。プリで巨万の富を得た漁師の家は「プリ御殿」と呼ばれました。しかし、昭和30年代後半になると水揚げ量が激減。漁師たちの中にはサラリーマンになる人、釣り船の乗り合いや仕立てによって収入を得る人もいました。」ブリ日本一だった頃の小田原のブリ定置網の大漁-昭和10~20年代頃。「旧小田原魚市場」跡地の駐車場脇の小路を奥に進む。右手にあった小社。この「旧小田原漁市場」跡に鎮座する神社の名は?近づいて。引き返すと左にあったのが「龍宮神社」案内柱。奥に進むと「千度小路 龍宮神社」が現れた。手水舎の水盤にも「波に三つ鱗」紋。社殿を正面から。海の守り神である龍神様を祀っていた。漁師たちは、大漁や安全を願ってこの神社に参拝していたと。社殿の扉にも神紋の「波に三つ鱗」三つ鱗は 戦国時代の小田原の領主 北条家の家紋でもある。北条氏に認められていた証であろう。「龍宮神社」碑。そして前方に「海へと続くトンネル」が現れた。左手にあったのが「二十三区公民館」。「海へと続くトンネル」に向かって数む。「海へと続くトンネル」を通り抜け、振り返って。台風や津波の時には、扉が閉まるのであろう。津波の場合は遠隔操作が出来るのであろうか??「御幸の浜」の伊豆方向を見る。御幸とは「天皇や上皇、法皇の外出・旅行」を指す言葉。御幸の浜は、1873(明治6)年に明治天皇と皇后が二人そろって訪れて、漁夫の地引網を見た浜であることが由来になった と。「御幸の浜」は弓のように曲がった浜辺で、相模湾に面しているため、真鶴半島や三浦半島、房総半島まで眺めることがで来たのであった。「御幸の浜」から相模湾の白き波頭を追って。漁師の船をズームで。「真鶴半島」その先に熱海の奥に浮かぶ「初島」を見る。「初島」をズームして。再び「真鶴半島」沖の「三ツ石」をズームして。再び「荒久の灯台」を。「御幸の浜」から「西湘バイパス」の道路標識を見上げて。二宮、大磯海岸方向を見る。「御幸の浜」から「海へと続くトンネル」の扉を振り返る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.26

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その57): 明治天皇宮ノ前行在所跡~山田呉服店~小田原宿なりわい交流館~「宮前町」碑~魚がし稲荷社

「小田原宿脇本陣古清水旅館跡」も隣にあったのが「明治天皇宮ノ前行在所跡」。小田原市本町3丁目5-5。「明治天皇聖跡」の石柱。「小田原宿 清水金左ヱ門本陣跡小田原宿は、東海道五十三次のうち江戸から20里(約80km)の距離にある、品川宿から数えて9番目の宿です。箱根越えを控えたことなどから、多くの大名や旅行者が宿泊し、東海道中でも大変規模が大きく、本陣、脇本陣、高札場、問屋場など、宿としての機能が整えられていました。天保年間(1830~1844)当時、小田原宿には4軒の本陣、4軒の脇本陣、95軒の旅籠があった。このうち、清水金左ヱ門本陣跡と片岡永左ヱ門本陣跡は、明治天皇が全国巡幸のおり宿泊していたことから、それぞれ「宮の前行在所」、「本町行在所」として小田原市の指定史跡となっています。清水金左ヱ門本陣は、尾張徳川家や薩摩の島津家、熊本の細川家など、西国の有力な大名が定宿としていました。また、明治元年(1868)の東京遷都や全国巡幸の折、明治天皇も5回にわたり宿泊しています。清水氏は、戦国大名北条氏の家臣で、伊豆下田城主を務めた家の子孫と伝わっており、江戸時代にも小田原宿の町年寄など重要な役割を担いました。 平成29年3月 小田原市教育委員会 」「小田原宿 清水金左ヱ門本陣跡」東海道分間延絵図のうち小田原宿(東京国立博物館所蔵一部改編)清水金左ヱ門の本陣見取り図作図:中村静夫「清水金左衛門本陣図」(清水晴秀氏蔵)より作成。奥には、8、10畳の以上の部屋が数多くある事がわかる。「上段の間」が将軍の間なのであろう。湯殿に近い「次の間」が寝床であったのだろうか。「上の問屋場は東海道文間絵図では東海道の北側に描かれていますが、記念碑は「小田原宿宿並図」(清水家文書)に基づき、間中病院前に設置しました。」と。奥に向かって進む。明治天皇宮ノ前行在所跡は、明治天皇が宿泊した清水金左衛門本陣のあった場所で、この事蹟を記念し、本陣跡の土地365.92m2を整備した上、石碑が建てられた。正碑は高さ2.73mの小松石の総磨。碑面には「明治天皇小田原行在所阯 公爵近衛文麿謹書」と刻んであった。裏面には「奉建 昭和十五年十月八日」と。「明治天皇宮ノ前小田原行在所跡明治天皇宮ノ前小田原行在所跡は明治天皇が宿泊した清水金左衛門本陣のあった場所です。正碑は高さ二.七三mの小松石の総磨で、碑面に「明治天皇小田原行在所址」と刻んであります。副碑には由来が刻まれています。清水金左衛門本陣は、小田原宿に4軒あった本陣のうちの筆頭で、清水金左衛門家は江戸時代に町年寄も勤め、宿場町全体の掌握を行っていました。本陣の敷地面積は、およそ240坪で、大名、宮家などの宿泊にあてられました。明治天皇が宿泊したのは、明治元年(1868)10月8日の御東行の際を初めとして5回を数えます。明治天皇聖跡小田原町保存会は、この土地を買収して、昭和15年2月に整備工事を着手し、昭和15年10月に落成しました。 小田原市教育委員会」本陣(ほんじん)は、 江戸時代以降の宿場で、身分が高い者が泊まった建物。大名や旗本、幕府役人、勅使、宮門跡らが利用した。「大旅籠屋」(おおはたごや)とも。原則として一般の者を泊めることは許されておらず、営業的な意味での「宿屋の一種」とはいえない。宿役人の問屋や村役人の名主などの居宅が指定されることが多かった。また、本陣に次ぐ格式の宿としては脇本陣があった とウィキペディアより。副碑は小松自然石で、明治天皇が宿泊した由来が刻まれていた。副碑「明治天皇聖蹟小田原町保存會記念誌明治天皇我カ小田原ノ地ニ蹕ヲ駐メサセ給ヒシコト前後六度ナリ畏クモ御駐泊ノ光榮ニ浴セルモノハ清水片岡両本陣ナリトス就中清水本陣ニ於ケル御泊輦ハ實ニ五回六夜二及ヒ其榮光最モ大ナリ而シテ行幸中 玉歩ヲ印シ給ヘル所ニ御幸ノ濱アリ又特ニ臨御ヲ忝フセルモノニ足柄縣廰アリ松原神社ノ内待所ヲ奉安シ給ヘル所トス一トシテ 天皇ノ聖徳鴻業ヲ永遠ニ追尊景仰シ奉ルヘキ聖地ナラサルハナシ然ルニ星霜巳ニ七十有餘是等ノ聖蹟マタ漸ク湮滅シテ其阯ヲ留メサルニ至ラムトス恐懼措ク能ハサル所ナリ此ニ於テ町民有志深ク之ヲ憂ヒ昭和十二年紀元ノ佳節ヲトシ擧町一致皇紀二千六百年ヲ期シ聖蹟保存ノ事業ヲ完成セムコトヲ宣誓シ乃チ明治天皇聖蹟小田原町保存會設立シ全町毎戸應分ノ清資ヲ醵出シ赤誠ヲ捧ケテ斯光榮ナル事業ニ着手セリ偶々日支事變勃發シ國際情勢マタ轉變極リナク■テ欧洲ノ戰雲マタ急ヲ告ケ内外時局ノ困難ナルニモ拘ラス本會ノ事業ハ着々トシテ進捗シ茲ニ本聖蹟ヲ始メ全聖蹟地ノ保存旋設竣工ヲ告クルニ至レリ今ヤ光輝アル紀元二千六百年ヲ迎へ興亜ノ聖業マタ其緒ニ就キ皇威ハ紘ニ輝カムトスルニ際シ本事業ノ完成ヲ見タルハ洵ニ本會ノ欣幸トスル所ナリ依テ其■■ヲ記シ永ク之ヲ後代ニ傳ヘムト欲ス 昭和十五年十月八日」「事業碑」は本小松石で明治天皇聖跡小田原保存会の事業が刻んであった。事業碑「宮ノ前聖蹟由来此地ハ舊本陣清水金左衛門ノ宅阯ニシテ畏クモ 明治天皇行在所タルノ光榮ニ辱ウスルコト實ニ前後五度ニ及ヘリ 即チ 明治元年十月八日 御東行御砌 御泊輦 同 年十二月九日 京都御遠幸ノ御砌 御泊輦 同 二年三月二十五日 再度御東行ノ御砌 御泊輦 同 六年八月四日 皇后陛下御同列 宮ノ下行幸ノ御砌 御泊輦 同 年八月二十八日二十九日 皇后陛下御同列 同上御遠幸ノ御砌 御泊輦明治元年十月八日初メニ聖駕ヲ迎フ是日存子節婦褒賞ノ御沙汰ヲ拜ス同六年八月四日御幸ノ濱海岸ニ臨幸漁撈ノ技ヲ叡覧アラセラル同月二十八日足柄縣廰ニ臨御親シク縣治ヲ視給ヒ民ヲ勵マシ業ヲ奨メ給フ 天恩ノ優渥ナル眞ニ感泣ニ堪ヘサルナリ及チ宅阯ノ一部ヲ劃シテ之ヲ聖地トナシ竉光ヲ不朽ニ傳フ 昭和十五年十月八日 明治天皇聖蹟小田原町保存會」左手には、枯山水の庭の如くに大きな石が。移動して。その先にあった「山田呉服店」。観光時のお休み処「小田原宿なりわい交流館」のすぐそばにある呉服店。質の良い着物や帯のなかには、人間国宝の作品も。 店頭ではてぬぐいを多数販売。店主がデザインした小田原城、風魔忍者、北条五代、かまぼこやひもの、梅の花など、小田原の土地や歴史に由来のあるオリジナルてぬぐいを販売。北条五代の手拭い。鎌倉幕府執権北条氏が用いた家紋「三つ鱗」が中央上部に。鱗紋は三角形を基本とした文様。三角形が連なった形が蛇や竜のうろこの様に見えることから『鱗』と呼ばれるようになった。古代から世界各地に見られ、日本では古墳の壁画などでもみることができる。魔除けの力があると信じられ信仰的な意義により家紋となった。北条家の家紋として有名。右から伊勢宗瑞(後の北条早雲)、二代氏綱、三代氏康、四代氏政、五代氏直の姿がそれぞれの花押(かおう)とともに描かれていた。花押とは、文書の末尾などに書く図案化された署名やサイン。一筆で花のように美しく書くことからその名があり、「判」(はん)、「書判」(かきはん)とも呼ばれる と。「小田原宿なりわい交流館」は耐震改修工事による臨時閉館されていた。以前に訪ねた時の写真を(以下 同様)。「小田原宿なりわい交流館」前にあった「小田原宿」案内板。江戸時代の小田原は、城下町であるとともに東海道屈指の宿場町として発展しました。小田原宿は、東海道起点の江戸日本橋からおよそ80kmの距離にあり、第一宿の品川宿から数えて9番目の宿場で、通常は途中一泊してここに到着します。東は徒歩渡り(かちわたり、10月から3月の間は橋が架けられました)の酒匂川、西は東海道ーの難所箱根越えが控えていたので、小田原で宿泊する人が多く、常時90軒前後の旅籠が軒を連ねていました。また、参勤交代で往来する大名行列も同様で、彼らが休泊に利用した本陣4・脇本陣4の計8軒という数は東海道随一を誇ります。小田原城下は、藩士が居住する武家地と寺社地及び商職人の住む町人地からなっていました。中でも小田原宿の中心であったのがこの辺りの宮前町と西隣の本町でした。ここには、本陣、脇本陣だけでなく旅籠の多くが集中していました。小田原宿は宿泊者が多かったため、土産物や旅の必需品を売る店も多く、蒲鉾、梅干、ういろう、小田原提灯などが小田原の名物として広く知れ渡るようになりました。市内には江戸時代から続く古い店が残っており、今でも伝統を引き継いでこれらの名物を製造・販売しています。」江戸時代後期(1800年頃)の小田原のようす(「五街道其外延絵図 東海道分間延絵図」(国重要文化財)のうち小田原宿部分 東京国立博物館所蔵)小田原宿中心部の町割(「小田原市史 通史編近世」より一部改変)江戸時代(末期)小田原地名図。近づいて。周辺案内図カラーのマンホール蓋「日本遺産箱根八里 かまぼこ通り」。小田原宿なりわい交流館の右側広場に立っていた観光案内板。日本遺産「箱根八里」 旅人たちの足跡残る悠久の石畳道 ー 箱根八里で辿る遥かな江戸の旅路 ー小田原宿から箱根宿、三島宿の案内。現在地周辺の観光案内。構成文化財① 小田原城跡 (国指定史跡)、② かまぼこ通り、③ ういろう、④ 松原神社、⑤ 旧片岡本陣跡⑥ 旧清水金左衛門本陣跡、⑦ 小西薬局「小田原宿なりわい交流館」の先に「宮前町」碑。国道1号はここで右方向へ大きく曲がるのであった。「宮前町」碑。「みやのまえちょう」。「小田原北条氏時代には上町・下町に分かれていたと伝えられている。町の中央に城主専用の入口、浜手門口高札場(幕府の法令などを掲示する場所)があり、江戸時代末期、町内には本陣一、脇本陣二、旅籠(はたご)が二十三軒あって、本町とともに宿場町の中心であった。」別の説明ではこの町は、「北条氏康朱印状」(1566年)に初めて町名が見られます。この頃、この町は「上町」、「下町」に分かれていたと伝えられていますが、その区分けは明らかではありません。江戸時代には、東海道に面した町の西側に城主専用の出人り口である「浜手門」と「高札場(こうさつば:幕府の法令などを掲示する揚所のこと)」があり、同時代末期、町内には、本陣(ほんじん:街道の宿揚に置かれた大名、公家、蟇府役人などのための旅館) 1軒(大清水)、脇本沖(わきほんじん:本陣の予備にあてられた街道の宿舎で、本陣にあきのない時に大名などが利用した旅館) 2軒、旅篭が23軒ほどあって、隣の本町とともに小田原宿の中心でありました。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は42軒でした。再び海岸方向に向かって歩く。歴史を感じさせる建物。その先、左手にあった石造りの小社。近づいて。「皇紀二千六百年記念 魚がし」と刻まれていた。「皇紀二千六百年」は、日本神話で神武天皇が即位したとされる紀元前660年を元年とする年の数え方で、1940年(昭和15年)を指す と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.25

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その56): 「青物町」碑~青物町交差点~「高梨町」碑~下の問屋場跡~「川崎長太郎 小屋跡」碑~御幸ノ浜~籠常商店~脇本陣古清水旅館~「宮前町」碑

旧東海道方向に向かって進むと、ここにも「青物町」の旧地名碑があった。「青物町」。「あおものちょう」。「小田原北条氏時代、町内に野菜の市(いち)が開かれていたのでこの名がついたといわれ、商人の多い町であった。東京の日本橋にあった青物町は、徳川家康のころ江戸の町づくりのため、この土地の人たちが移り住んだ町といわれる。」別の説明では「この町は、主膸葉氏の「永代日記」、延宝3年( 1675 )の記事に初めて町名が見られます。「新編相模国風士記稿」( 1841年)には、「いにしへ野菜の市立ちしより町名になる」とあります。東京の日本橋にあった「青物町」は、徳川家康のころ江戸の町づくりのため、士地の人達が移り住んだといわれています。この町は、商人町の色が濃いところで、旅篭はありませんでした。なお、天保初期( 1830年代)、町内の戸数は46軒でした。」「青物町商店街」を進む。左折して進むと右手にあったのが「小田原本町郵便局」。小田原市本町2丁目11−14。引き返して「青物町」交差点へ。「高梨町」碑。「たかなしちょう」。「東海道から北へ向かう甲州道の起点に当たり、古くから商家、旅籠(はたご)が並んでいた。町の中央南寄りには下(しも)の問屋場(人足や馬による輸送の取継ぎ所)が置かれ、中宿町の上(かみ)の問屋場と十日交代で勤めていた。」別の説明ではこの町は、藩主稲葉氏の「永代日記」、承応3年(1654)の記事に初めて町名が見られます。「新編相模国風土記稿」(1841年)をみると、町内に「鎌倉屋敷」という小町があり、小田原北条氏時代(北条早雲、氏絅、氏康、氏政、氏直の北条氏5代(1495 ~ 1590年) )からの大商人鎌倉屋の持地があったためと伝えているので、古くから商家や旅篭がならんでいたようです。町の中央寄りには、「下の問屋場(人足や馬による輸送の取り次き所)」があり、中宿町の「上の問屋場」と10日交代で勤めていました。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は58軒でした。右手の道路脇に案内板が立っていた。「下の問屋場跡」。「下の問屋場跡宿の主要な機能は、公用の旅行者や物資の輸送、通信、これに伴う休憩や宿泊施設の提供でした。その中心的な機能を担う施設が問屋場で、定められた量の人足や伝馬を備えていました。小田原宿では、高梨町の下の問屋場のほか、中宿町に上の問屋場が置かれていました。 平成29年3月 小田原市教育委員会」「海へと続くトンネル」の手前左にあった石碑。「川崎長太郎 小屋跡」碑。昭和13年に37歳ではじめた小田原万年町の海岸近くにあった実家の物置小屋での生活は、以後20年にもおよび、川崎長太郎は私小説作家の権化となったのだった。また戦後21年頃から色町・抹香町に通うようになり、いわゆる抹香町ものといわれる男女のしがらみの葛藤を描いていった。昭和42年、66歳のとき、軽い脳出血に倒れ、以後は右半身不随となった。だが筆力は衰えず、〈人生の随〉を描いた。昭和60年11月6日、肺炎のため入院先の小田原市立病院で死去する。「川崎長太郎 小屋跡👈️リンク川崎長太郎は、明治三十四年此処 千戸小路の魚商太三郎の長男として生まれた。大正十一年上京 詩誌”赤と黒”の創刊に参加 のち徳田秋声に師事して「無題」「余熱」などを書いた。昭和十三年小田原に帰り海沿いのトタン小屋に起伏「裸木」「父島」「抹香町」など私小説ひと筋を貫いた。昭和六十年十一月六日歿 文学碑は 市内早川観音真福寺境内にある。平成四年十一月川崎長太郎文学碑を建てる会」「屋根もぐるりもトタン一式の、吹き降りの日には寝ている顔に、雨水のかかるような物置小屋に暮らし、いまだにビール箱を机代わりに、読んだり書いたりしている川崎長太郎 「抹香町」より」。振り返って。西湘バイパスのない昔は、本当の海辺に建っていたことが判るのであった。「小屋跡」の碑の先にある海に続くトンネル。「小屋跡」の碑の先にあるトンネルをズーム。相模湾の波の姿が。西湘バイパスの下のトンネルの中を歩く。「御幸ノ浜」に出る。「真鶴半島」。「真鶴半島・三ツ石」をズームして。打ち寄せる波を追う。大磯の海岸方向を見る。高麗山公園 (湘南平)の鉄塔も見えた。赤い「荒久の灯台」その後ろに「西湘バイパス」。小田原漁港入口に架かる「小田原ブルーウェイブリッジ」(写真右)をズームして。1994年(平成6年)竣工の「小田原ブルーウェイブリッジ」が「エクストラドーズド橋」として世界初とされている。エクストラドーズド橋(エクストラドーズドきょう、extradosed bridge、大偏心外ケーブル)はプレストレスト・コンクリート橋の形式のひとつで、主塔と斜材により主桁を支える外ケーブル構造による橋梁形式である。エクストラドーズド橋が3径間連続した構造で、橋長は270m。架橋にあたって、当初は通常の桁橋・斜張橋も比較検討された。しかし、小田原漁港の航路限界から、桁下面の高さは20m以上にするという制限があったため、通常の桁橋は下部工の工費の増大を招くと判断され、斜張橋についても支間が短いことから経済性に難があると判断された。これらの理由からエクストラドーズド橋が採用されたもので、これは世界初の採用例とされている。橋の名前は市民から公募し、4,758通の応募の中から「小田原ブルーウェイブリッジ」に決定された。この橋が神奈川県西部の相模湾の美しい青い海に通ずる道となり、また小田原のランドマークになるという意味が込められているという とこれもウィキペディアより。「御幸ノ浜」から戻り「かまぼこ通り」を西に進む。鰹節、削り節の老舗「籠常商店」。「かつおぶし博物館 籠常商店」👈️リンク。旧東海道まで戻る。「8月15日の小田原空襲」案内板と「小田原宿 脇本陣古清水旅館 2F資料館」「小田原宿 脇本陣古清水旅館 2F資料館」👈️リンク。「8月15日の小田原空襲👈️リンク1945(昭和20)年8月15日、まさに敗戦当日、深夜1時か2時頃、小田原市はアメリカ軍の戦略爆撃機B29一機による焼夷弾空襲を受けました。小田原空襲の直前には、埼玉県熊谷市と群馬県伊勢崎市が空襲を受けており、その二都市を攻撃した編隊の内の一機が、マリアナ諸島の米軍基地へ帰還する途中に小田原を空襲したものと考えられます。アメリカ軍のその日の作戦任務報告書には、小田原空襲の記録は一切なく、計画されたものではありませんでした。しかしながら、アメリカ軍の日本都市空襲の候補地が記された「180都市の表」の96番目に小田原が挙げられており、本格的な小田原市街地への焼夷弾空襲がなされ、壊滅的な被害を受けた可能性がありました。8月15日の小田原空襲で被災し炎上した地区は、現在の浜町一・三丁目、本町二・三丁目にまたがり国道1号線をはさんで国際通りの両側にあたります。被災した古清水旅館には、小田原空襲を伝える写真が保存されています。建物がすっかり焼け落ちた古清水旅館の後方に焼き尽くされた小田原の町並が映っています。当時の館主、清水専吉郎氏が写真屋を呼んで撮影したものです。今から62年前にあった小田原空襲を記した説明板を、被災した古清水旅館の敷地に設置することで、戦争の愚かさや悲惨さ、平和の尊さを少しでも語りつぐことができればと思います。2007(平成19)年8月15日 戦時下の小田原地方を記録する会 古清水旅館 館主 清水伊十良」被災した古清水旅館の写真。被災地図。赤が消失地区。その先に「宮前町」の「旧町名」碑があった。「みやのまえちょう」。「小田原北条氏時代には上町・下町に分かれていたと伝えられている。町の中央に城主専用の入口、浜手門口高札場(幕府の法令などを掲示する場所)があり、江戸時代末期、町内には本陣一、脇本陣二、旅籠(はたご)が二十三軒あって、本町とともに宿場町の中心であった。」別の説明ではこの町は、「北条氏康朱印状」(1566年)に初めて町名が見られます。この頃、この町は「上町」、「下町」に分かれていたと伝えられていますが、その区分けは明らかではありません。江戸時代には、東海道に面した町の西側に城主専用の出人り口である「浜手門」と「高札場(こうさつば:幕府の法令などを掲示する揚所のこと)」があり、同時代末期、町内には、本陣(ほんじん:街道の宿揚に置かれた大名、公家、蟇府役人などのための旅館) 1軒(大清水)、脇本沖(わきほんじん:本陣の予備にあてられた街道の宿舎で、本陣にあきのない時に大名などが利用した旅館) 2軒、旅篭が23軒ほどあって、隣の本町とともに小田原宿の中心でありました。なお、天保初期( 1830年代)、町内の戸数は42軒でした。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.24

コメント(2)

-

小田原城下を歩く-3(その55): 天王神社・稲荷神社~旧小田原城移築城門~「唐人町」碑~「万町」碑~北村透谷生誕之地~「青物町」碑

次の目的地の「天王神社・稲荷神社 (てんのうじんじゃ・いなりじんじゃ)」に向かって歩く。「天王神社・稲荷神社 (てんのうじんじゃ・いなりじんじゃ)」。小田原市浜町3丁目14−17。石鳥居の扁額「稲荷神社 天王神社」。正面から。狛狐(右)。狛狐(左)。二の石鳥居。総石造りの社殿。境内右側の石碑。「敷石奇附人」碑。大正八年六月着手大正九年五月竣功 と。内陣。現在の国道1号線沿いにあった「旧小田原城移築城門」。鉄鋲なども古い物で薬医門の規模も大きい。ただ現在は非公開で立入禁止。ズームして。その先、国道1号を下ると「旧町名」碑が。「唐人町」碑。「とうじんちょう」「小田原北条氏時代、中国人が遭難して小田原に漂着し、その中の四十余人が許されてこの地に居住したので、「唐人村」と呼ばれていたことが、唐人町の名称と関係があるものと考えられている。唐人町の通りは、寛永年間(一六二四~四三年)、将軍家光の上洛に先立ち、小田原城大手門に至る御成道(おなりみち)として新設されたもので、その東端には土塁をともなった柵門(黒門)が設けられていた。」別の説明では町の名は、藩主稲葉氏の「永代日記」の正保2年(1645)の項に「唐人町」とあるのが初出です。この町の一画には、もと城下の有力な町人、中村善四郎の屋敷がありましたが、この通りができたのは、霓永11年(1634)の将軍家光の上洛に先立ち、小田原城大手門に至る御成道(おなりみち:宮家、摂家、将軍の通る道のこと)が新設されたため、この屋敷は他の上地に移りました。この御成道の東端には、土塁をともなった冊門(黒門)が設けられていましたが、その通行は将軍家のみで小田原藩主を含めて一般人は通行できませんでした。慶長12年(1607)、朝鮮通信使が小田原を通過した際、大蓮寺で一人の中国人が面会し、「50余人が遭難し、小田原に漂着した。この内30余人は帰国したが、残りは許されてこの地に滞在し、唐人村と呼ばれている」(「海槎録」より)と話した「唐人村」が「唐人町」と関係あるのかもしれません と。ここ◯が「唐人町」。この先にも先ほどと同じ「万町」碑が立っていた。スマホのナビに従い狭い路地を進む。この道を案内することにビックリ。「小田原城」方向に小田原市浜町3丁目を進む。左手にあったのが干物専門店「早瀬幸八商店」。箱根山水系の地下水と、日本の塩を使い、魚の脂のノリや季節によって細かく塩加減を変え、常に最高のひものを提供している店と。店内。様々な干物が販売されていた。再び国道1号まで引き返す。前方左手に石柱、案内板が現れた。「北村透谷生誕之地」碑。小田原市浜町3-11-41。近づいて。「北村透谷生誕之地」碑。「北村透谷生誕地近代文学の先駆者北村透谷(門太郎)は、明治元年(1868 小田原藩士北村玄快の息、快蔵の長男としてこの地の同番地国道筋に生まれた。近年、この生誕の碑を現在地に移した。父上京後は祖父夫婦に育てられ、この地より啓蒙学校(城内小学校の前身)に通い、近くの海岸で遊んだ。1881(明治14)年父母と共に上京し、京橋の泰明小学校に学び、その頃から神童と呼ばれていたという。この小学校の同窓に島崎藤村がいる。のち政治を志したが、人生問題に悩んだ末文学の道に入り、1889(明治22)年に「楚囚之詩」を自費出版し、以後「蓬莱曲」を初め数多くの作品を発表し、1893(明治26)年には島崎藤村などと雑誌「文学界」を創刊し、すぐれた評論や詩を書き残した。1894(明治27)年5月、東京芝公園内の自宅で自らその生涯の幕を閉じ、芝白金台町の端聖寺に葬られたが、現在は城山の高長寺の北村家墓所に改葬された。なお、この碑の揮毫者は、透谷の唯一人の娘堀越英子である。小田原城址公園内には、島崎藤村揮毫の文学碑が建立されている。」「国際通り」交差点を左折。「青物町商店街」は「シャッター通り商店街」となっていた。「青物町」碑。「あおものちょう」。「小田原北条氏時代、町内に野菜の市(いち)が開かれていたのでこの名がついたといわれ、商人の多い町であった。東京の日本橋にあった青物町は、徳川家康のころ江戸の町づくりのため、この土地の人たちが移り住んだ町といわれる。」別の説明ではこの町は、藩主稲葉氏の「永代日記」、延宝3年( 1675 )の記事に初めて町名が見られます。「新編相模国風士記稿」(1841年)には、「いにしへ野菜の市立ちしより町名になる」とあります。東京の日本橋にあった「青物町」は、徳川家康のころ江戸の町づくりのため、この土地の人達が移り住んだといわれています。この町は、商人町の色が濃いところで、旅篭はありませんでした。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は46軒でした。左手にあったのが陶磁器専門店の「(有)松崎屋陶器店」。店内に入って。創業は明治20年(1887年)。140年近くに亘り、小田原の地で陶器専門店を営む店。先祖が網元から暖簾分けし、青物町に陶器店を開いたことが始まりとのこと。その先右手にあったのが「清風楼」。「創業文久2年、創業150年余…その時代を支えた料亭「清風楼」かつて小田原の花街として栄えた宮小路。東海道五十三次の小田原宿の歓楽街として栄え、 柳の木や灯籠が立ち並び、料亭や旅館などが集まり、多くの芸者が在籍する賑わいぶりでした。小田原は海山川に恵まれ、新鮮な野菜や魚介類にも恵まれ、文人墨客など多くの食通が通いました。しかし次第にかつての面影もなくなってきましたが、宮小路で唯一当時の風情や佇まいを残している当店で、お食事を召し上がりながらお楽しみください。」とネットから。「お昼のおしながき」共水うな重 7000円 と。今や幻とまで言われる「共水うなぎ」。大井川の伏流水の(南アルプスから湧き出る地下水)豊かな自然の中、普通の鰻の2倍以上の月日をかけ、静岡県の温暖な気候を利用して、ストレスの起きない環境で育ちました。天然鰻のような甘い肉質と香り、天然鰻を超える脂ののり。是非、一度ご賞味ください。※共水うなぎは、数量限定です。ご予約して頂くことをお勧め致します とネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.23

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その54): 八坂神社(天王さん)~氏子神社~田中屋本店~「新宿」交差点~「鍋町」碑~「旧東海道 枡形」跡~かまぼこ通り~「万町」碑

小田原市浜町4丁目の道を南西に歩を進める。「万年公民館」の前に神社があった。「万年公民館」。「八坂神社(天王さん)」小田原市浜町4丁目8−11。「八坂神社(天王さん)京都八坂郷の祗園寺(祗園天神・婆利采女・八王子を祭った)から勧請を受け牛頭天王(祗園天神)を祭った。この神様は昔から種々の疫病から守り家内安全を祈願する神として信仰を集めた。六月一日に「天王降り」があり六月十五日の祭礼には高さ四尺の石垣の上の七尺四方の秤の台座に角材を差し込み若衆が大勢で担いだ。尚入口には紫の幔幕を張り「牛頭天王」と書かれた高張提灯を一対掲げた。その祠は昭和二十六年十一月の大火に被災し現在の地に上若稲荷と共に合祀されている。」「八坂神社(天王さん)」。脇にあったのは猿の姿の石像。再び国道1号に出て、寿司屋「いせずし」👈️リンク の横の狭い路地を進む。奥にあった神社。「氏子神社祭神 牛頭天王神社 澤守稲荷神社 道祖神この奥の氏子神社は新宿町の守り神としてお祀りされているものです。牛頭天王とはインドの守護神です。また、日本では京都東山の八坂神社(祇園社)を中心に疫病を鎮める神様として全国各地で信仰されています。町内に、このような疫病がはやらないようにまた、「商売繁盛」「学業増進」などを叶える神様が三ヶ所(上社、中社、下社)にありましたが、昭和二十五年にここに合祀、移動し、厚くお守りさせていただいています。平成三十年八月吉日以下 省略」正面に社殿。扁額「正一位 澤守稲荷大明神」と。社殿に近づいて。内陣。小田原提灯には「牛頭天王神社」と。国道1号沿いにあった惣菜屋「田中屋本店」前を通過。「田中屋本店」👈️リンク店内をガラス窓越しに。小田原城下で大正11(1922)年に創業した、田中屋本店。国道1号線沿いに店舗を構え、うずら豆の煮豆と漬物屋として創業し100余年になります。現在は、看板商品の煮豆・佃煮に加え、小田原産の梅を使用した梅干し、日々の食卓を彩る様々なお惣菜を販売し、小田原の人々に親しまれています。(お惣菜は店頭販売のみ) と。そして「新宿」交差点。「新宿(しんしゅく)」と。「旧東海道」案内板。「旧東海道」はこの「新宿(しんしゅく)」交差点を直角に左折して進むのだ。「新宿(しんしゅく)」交差点を直角に左折して「旧東海道」を進む。その先に「旧町名」碑があった。「鍋町」碑。「なべちょう」。「この町の規模は、はっきりしないが、古新宿町と新宿町の一部を含む小町だった。小田原北条氏時代から町には鍋などを作る鋳物師(いもじ)が多く住んでいたので、この名がついたといわれている。」別の説明では鍋町は、その範囲がはっきりしていませんが、古新宿町と新宿町の一部を含む小町です。小田原北条氏時代(北条早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直の北条氏5代( 1495 ~ 1590年) )から、町には鋳物師が数多く住んでいました。そのため、鍋町と呼ばれるようになったといわれています。そして前方のT字路が「旧東海道 枡形(ますがた)」跡と。枡形とは、城や宿場などの出入口に設けられた、石垣や土塀によって方形の空問を作り出した防御施設。城郭における枡形は、城の一の門と二の門の間を広く長方形や正方形につくったもので、「枡形虎ロ」とも呼ばれます。敵兵を枡形の形に誘導してまっすぐ進むことができなくし、門があれば開門にとまどっているうちに周囲より集中攻撃を受けることで、城を守備する兵士の武器や装備を準備する時問を作ります。枡形には、曲輪内の一画を使用する「内枡形」と、曲輪から飛び出た形状の「外枡形」があります。内枡形が通常の形式で、外枡形は数が少ないです。また、この場所の如く、江戸時代のはじめに制定された宿場では、街道を二度直角に曲げ、外敵が進入しにくいように枡形が設けられたのだ。よって現在の「新宿」交差点とこの場所で、旧東海道はニ度直角に曲がっているのだ。現在の「新宿」交差点とこの場所で、旧東海道はニ度直角に曲がっているのだ。直角に曲がった先の小田原城方向を見る。この旧東海道は「かまぼこ通り」と呼ばれていると。老舗かまぼこ屋の本店や干物屋など、30店舗余りが軒を連ねているのだ。かつて魚市場だったこともあり、漁師町風情が色濃く残る通り。「旧東海道 枡形(ますがた)」跡を振り返る。「小田原蒲鉾 いせかね」。その先の「わきや蒲鉾店(株式会社 脇谷商店)」を振り返って。「有限会社 山上蒲鉾店」。農林水産大臣賞受賞と。モミジの見事な紅葉の中に自慢の蒲鉾を展示したショーケース。「かまぼこ通り」を振り返って。そして「旧町名」碑がここにも。「万町」碑。「よろっちょう」「町名は古くから「よろっちょう」とよばれた。町内には、七里役所という紀州(和歌山)藩の飛脚継立書(ひきゃくつぎたてじょ)があった。江戸時代末期には、旅籠(はたご)が五軒あり、小田原提灯(ちょうちん)づくりの家もあった。」別の説明ではこの町は、藩主稲葉氏の「永代日記」、承応3年( 1654 )の記事に初めて町名が見られます。町名は、古くから「よろっちょう」とよばれていました。町内には、藩主帰城のときの藩御用町人の出迎え揚があったほか、「七里役所」という紀州(和歌山)藩の飛脚継立所がありました。江戸時代末期には、旅篭(はたご)が5件ほどあり、城下に2軒あった小田原ちょうちんづくりの家の1軒がありました。なお、天保初期( 1830年代)、町内の戸数は105軒でした。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.22

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その53): 神社~「古新宿町」碑~「新宿町」碑~古新宿龍宮神社

「国道1号」の「浜町」交差点に向かって北西に進むと、右手前方、交差点の角に朱の建物が見えて来た。この「神社」の名前は?民家が建てた神社なのであろうか?社殿に近づいて。内陣。その先にも「旧町名」碑が。ここにも「古新宿町」碑。「こしんしくちょう」。「この町は、もと新宿町と呼ばれていたが、江戸時代前期、東海道が町の北寄りにつけかえられたとき、新たな東海道沿いに町ができ、これを新宿町としたため、この町を古新宿町と改めた。千度小路とともに漁業の中心地であった。」国道1号に出て、左・小田原城方向に進むと「旧町名碑」があった。「新宿町」碑。「しんしくちょう」。「江戸時代前期、城の大手口変更によって東海道が北に付け替えられた時にできた新町。町は、藩主帰城の時の出迎場であったほか、郷宿(ごうやど-藩役所などへ出向く村人が泊まる宿屋)や茶店があり、小田原提灯(ちょうちん)づくりの家もあった。」別の説明では江戸時代前期、この町は、城の大手口の変更によって東海道が北寄りに付けかえられた時にできた新町です。町は城下の出人り口である「山王ロ」に接していたので、藩主帰城の時の出迎え場所であったほか、郷宿(ごうやど:公用で藩御所などへ出向く村人が泊まる宿屋)や茶店が並び、城下に2軒あった小田原町ちょうちんづくりの家のうち1軒がありました。この町の名の初出は、正保2年( 1645 )の藩主稲葉氏の「自分日記」に「新宿足怪小屋」、「新宿通町御藩所」などとあります。このように、早くから城下の東の出人り口であることを示しています。天保初期( 1830年代)、町内の戸数は124軒でした。歴史を感じさせるなまこ壁の蔵。なまこ壁の蔵の下にあった小社。「浜町」交差点の次の路地を左に折れ海岸方向に進む。次に訪ねたのが「古新宿龍宮神社」。小田原市浜町4丁目5−5。「古新宿龍宮神社」を正面から。小田原合戦に参加した八代水軍の難破船に納められていた御神体を祀る「古新宿龍宮神社」。千度小路龍宮神社とともに、松原神社の例祭では特別な扱いを受けているそうです。鳥居の前には「古新宿漁業組合」と刻まれた門柱が。鳥居の扁額「八代龍王」。鳥居の柱には「古新宿漁業協同組合」と。こちらの柱には「昭和五十二年八月朔日」素朴な手水場。唐破風下の懸魚彫刻。鳳凰か。社殿の扁額は「龍宮」。蟇股の彫刻。社殿の正面。近づいて。内陣。「八代龍神天正十八年(一五九〇年)豊臣秀吉の時、加藤清正の家臣可児才蔵の統率する熊本の八代水軍の船が小田原に上陸中折からの台風に依る激浪で古新宿の浜辺に大破して打揚げれた。この水軍は有明海の不知火の光を恐れて八代の龍宮様から御神体を奉受し船神様として船の親柱の元に納められたものを破船の中から引出し古新宿の祠に安置して龍宮社として祭ったものが八代龍神の縁起とされている。尚その水軍で働いていた船頭や船子は近海に魚群の多い小田原の海辺に定着し代々漁業に携わり原住の漁師と共に集落を作った。八代龍神は昔から海の神様として漁師の信仰が厚く船元の子供は朝晩必ず社内にある大きな輪型の蝋燭立てに明りを上げることを日課として行われ、その光は四六時中光々として輝き絶えることがなかったと言う。」奉納された亀の石像が2匹。近づいて。右の亀。左の亀。この石碑は?「漁業組合」の文字・「組合員の氏名」が刻まれていた。石灯籠?そして個人の民家の庭の中にあった稲荷社、小田原市浜町4丁目5−5。近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.21

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その52):北條稲荷神社~袖ヶ浦地蔵尊

「小田原市消防団第一分団詰所」の脇の道を海に向かって進む。突き当りを右折。左折すると正面に朱の鳥居が現れた。戦国時代の出入口、山王口があったとされる場所。画像右手が山王口の虎口として当時の海岸の砂丘に続いていた。現在は公園になっているが、「北條稲荷神社」と呼ばれる神社があった。「北條稲荷神社」。頂いた「参拝の栞」には「昭和二年二月初午の日 県社報徳二宮神社社司 草山惇造謹書此の所にいわい奉れる北条稲荷神社は、元亀元年六月、時の小田原城主北条氏康、霊夢に感じ創建せる所にして、倉稲魂命 ( うかのみたまのみこと )大宮姫命 ( おおみやひめのみこと )大己貴命 ( おおなむちのみこと )保食命 ( うけもちのみこと )大田命 ( おおたのみこと ) の五柱の神を祀る。氏康すなわち郡中の土地若干を寄付し、天十郎太夫をして祭事を司取らしむ」 と。小田原市浜町4丁目35番地「北条稲荷 蛙石(かわずいし)」案内柱が正面に。近づいて。「北条稲荷 蛙石(かわずいし)」蛙石という名称は、その形がカエルに似ているところからきている。大きさは、全長80 cm・幅30 cm・高さ40 cm程度。もともと小田原城内にあった北条稲荷とともに400年ほど前にこの地に移されたとされるが、明治35年の小田原大海嘯(台風による高潮)においても少しも移動せず、3メートルほど掘り起こしてみても下部に達しなかったことから天然岩盤の露出だと推測される。小田原市の市制50周年記念のときめき小田原夢まつりでは、蛙石鳴き声コンテストが開催された と。小田原の危機の際には、必ず鳴くといわれており、小田原城落城、江戸時代の2回の震災、明治の小田原大海嘯、大正の関東大震災、昭和の小田原空襲の前夜にも盛んに鳴いたとされる。「都路往来」にでてくる「蛙鳴くなる小田原の里」はこの蛙石を指している と。「蛙石(かわずいし)今から400年以前北條稲荷が当地に建立せられて以来蛙石は稲荷末社の1として蛙石明神と崇められ永い由緒をもった小田原の名蹟である。その蛙石という名称は形状の蛙に似たところよりいつしか唱えられるに至ったものであろう。もと小田原城内の庭上にあったものを北條稲荷勧請の際ともに城中よりここに移されたと伝えられているが明治35年の大津波にも大正12年の大地震にも少しの異動もなかったので試みに掘り出そうとしたところ、1丈の深さに及んでも下部に達しなかったので然らば地下岩盤の露出の先端ではないかという。都路往来の文中に「蛙鳴くなる小田原の里」とあるのはこの蛙石が小田原に異変があるときには必ず鳴声を発するためだと伝えられ北條時代小田原落城の際は夜な夜な盛んに鳴いたというのは名高い伝説である。」「手水場」。石段の先に「北條稲荷神社」の「社殿」。手前右の「狛狐」は鉄枠に囲まれて。北條三代氏康が小田原城内で夏の夕涼みをしている時に狐の鳴き声を耳にし、『夏はきつ音の鳴く蝉の唐衣おのれの身の上に着よ』と即興の歌を読んだところ鳴く声が止み翌日1匹の老狐が死んでいたのが見つかりました。夏は蝉が鳴くもので狐の鳴く時期ではないという意味らしいですが、狐を『きつ』と『音』で分断してしまった為に狐を殺してしまったという伝承であるとのこと。手前左の「狛狐」も鉄枠に囲まれて。『氏康公の歌によって命を落としたこの恨み必ず身辺に不幸が起こるだろう』等とその家臣が叫び、翌年なんと氏康が亡くなってしまいました。これを狐の祟りと驚いた北條四代氏政が、狐の霊を鎮める為に壮大な供養をしたというのが北條稲荷の起こりだと。元々小田原城内にあった稲荷神社らしいですが、現在はこの位置に移築されたとのこと。社殿前の石段に近づいて。石段手前右の「狛狐」は金網に囲まれて。石段手前左の「狛狐」も金網に囲まれて。社殿前右の「狛狐」も金網に囲まれて。社殿前左の「狛狐」も金網に囲まれて。そして「社殿」正面。向拝虹梁上の狐の彫刻。内陣。「北條稲荷社◯鎮座地 小田原市浜町四丁目二十五番三ニ号(旧住所 万年一丁目七番地)◯祭神 『新編相模国風土記稿』に、「祭神倉稻魂命・大宮姫命・大巳貴命・保食神・大田命を 祀りて、稻荷五社明神と崇む。北條氏康の勧請なりと云。 末社 末社 牛頭天王、疫神(並に天正中の勸請と云)、蛙石明祚(北條氏康より寄附の石なり、 形似を以て名く、後末社に勧請す)」とある。◯由来 新編相模国風上記稿には、三代氏康が当社を現在地に勧請したと云うが一説に、小田原城 総構の東南の出人り口(旧山王ロ)脇にあることから、城の東方にあった山王曲輪の鎮護の 社として祀られたのではないかとも云われている。 また、『北條五代記』『北條盛袁記』には当社の起源と思われる逸話が語り継がれている。 元亀元年(一五七〇年)氏康が和歌により城内にいた老狐の悪霊を祓い浄めたことにより 老狐が死んでしまった。翌年氏康は逝去したが、父が歿したのは老狐の霊によるものだと 子の氏政は考え、城内の狐が死んでいたところに社を建て供養したという。そして後に、 やはり城内に祀ってあった蛙石明神とともに現在の鎮座地に移したとも伝わる。 東海道筋の状況を詳細に把握するため幕府が天保年間に編纂した東海道分間延絵図には、 北條時代東海道の一里塚付近に当社と赤い鳥居が描かれている。 明治末年政府の手で行われた神社合併政策(神社合祀)により、県社である小田原総鎮守 松原神社に合祀されたが、明治四五年に復祀され現在に至る。◯例祭 初午祭(立春後の最初の日曜日) 天王山祭典(六月六日) 令和六年三月 北條稲荷神社世話人」「北條稲荷神復興記念碑」。「北條稲荷神社復興記念碑當社はもと北條氏が小田原城内に勧請して篤く崇信するところであったが、後更に移してこの地に奉祀し城池の鎮護と市民の永安を祈願せしめて以来、既に星霜四百年を経て神威いよいよ髙く霊驗ますます灼かな名社である 偶〃昭和二十六年十一月二十八日の古新宿大火の際社殿も悉皆祝融に遇う よって氏子有志發起して復興募金を計り幸に大方の協力を得て昭和三十年二月一日社殿竣工して面目を(舊・旧)に復するを得た復興成るを記念してここに由来を記して石に刻む 中野敬次郎選文」「神徳發揚」碑。「神徳發揚」「神徳発揚」とは、神の威徳や功徳を将来にわたって増進させることを意味します。「神徳」とは、神の威徳や霊妙なもの、神的なものの功徳を意味します。神社に祀られている祭神の業績や歴史、地方や神社に伝わる秘伝などの中で、特に信仰が深い霊験を「ご神徳」といいます。これを戴くことを「ご利益」といいます。「神徳発揚」に関連する言葉として、「先人たちか築き上げてきた歴史を繙き、時代を検証し、失われつつある信仰を現代に甦らせることは、今後の神徳発揚に重要」などがあります と。「北條稲荷並蛙石之記此所は齋ひ寿れる北條稲荷社ハ元亀元年六月時の小田原城主北條氏康霊夢に感じ創建せる所にして、倉稲魂命 ( うかのみたまのみこと )大宮姫命 ( おおみやひめのみこと )大己貴命 ( おおなむちのみこと )保食命 ( うけもちのみこと )大田命 ( おおたのみこと )の五柱の神を祀る氏康乃ち郡中の土地若干を寄付し、天十郎太夫をして祭事を司取らしむ。境内末社三社のうち、蛙石明神の神軆は天正十八年七月小田原北条没落の際、夜ごとに聲を立てて鳴きたりと傳ふ爾来屡々霊験を現はし、北条稲荷社と共に遠近の崇敬頗る厚し。當社ハ嘗て松原神社に合祀せられたりしが、その後舊地に於て祭祀を継続する事となり、現在に及べり。茲に、古新宿町内在住者旦暮崇敬の念切實なるの餘り、當社の復興發展を計り、其の由来を石に刻し、永くこれを傳ふと云爾。昭和七年二月初午の日 縣社報徳二宮神社々司 草山惇造謹書」社殿の左側に境内社。内陣。「北條稲荷神社」の横にあった「万年公園」を振り返る。海岸方向に進むと左手にあったのが「袖ヶ浦地蔵尊」。「袖ヶ浦地蔵尊一名厄払地蔵、通称やんばら地蔵と言う、縁起は定かでないが、昔漁師の網に掛かった石仏をこの地に祀ったものであると言われている。此の附近は昭和初期迄は一面の藪原で、やぶ原地蔵ともいわれ廃舟の舟捨場であった。また一説には徳川時代の頃は牢屋町の入獄者の屍を葬った墓場があったと言われている。安政年間、相模湾の沖合いで獲れた魚からコレラが蔓延して村内から数十人の死者が出たがその後、疫病退散の仏として崇拝され、又祈念された。祭礼は七月二十三日で多くの信者の参詣で賑わった。社内正面には地蔵尊のご本体があり左側には「廻り地蔵」の笈があり、昔船元、網元、漁師の家を持ち過りされ出漁の無事と大漁、海難者の冥福を祈願された。」社殿正面を見る。扁額「袖ケ浦地蔵尊 やんばら地蔵」。内陣。中央に「袖ケ浦地蔵尊」六地蔵尊と石仏か?境内にあった「故伴懋翁之碑 山王心光寺 二十九世正僧正純誉現祐」と刻まれた石碑。「小田原城」の方向に、旧東海道の南側・小田原市浜町4丁目の住宅街を進むと路地にあった「旧町名碑」。「古新宿町」。「こしんしくちょう」。「この町は、もと新宿町と呼ばれていたが、江戸時代前期、東海道が町の北寄りにつけかえられたとき、新たな東海道沿いに町ができ、これを新宿町としたため、この町を古新宿町と改めた。千度小路とともに漁業の中心地であった。」別の説明では「この町は、「貞享三年御引渡記録」(1686年)に初めて町名が見られます。ここは、もと新宿町とよばれていましたが、江戸時代前期、東海道が町の北寄りにつけかえられたとき、新たな東海道沿いに町ができ、これを新宿町としたためにこの町を古新宿町と改めたといわれています。この町は、千度小路(せんどこうじ)とともに漁業の中心地で、町内の小町、「鍋町(なべちょう)」は、小田原北条氏時代(北条早雲、氏絅、氏康、氏政、氏直の北条氏5代(1495 ~1590年) )から鋳物師の居住地でした。なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は142軒で、廻船2艘がありました。」ここ◯が「古新宿町」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.20

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その51): 道場院~藪原稲荷神社~「東海道 小田原宿」の標柱~江戸口見付跡~小田原山王原一里塚

次に目指したのが「道場院」であったが、スマホの指示に従って進むと大きな鉄筋コンクリートの建物が現れた。ここは「山王保育園」。ここは「道場院」が経営する保育園のようであり、「道場院」の裏側に出てしまったのであった。「道標院参拝者 山王保育園送迎車 専用駐車場」と。そして境内の外周道路を廻り込み「道場院」の「山門」前に到着。宗派 : 浄土宗 院号 : 道場院山号 : 松原山寺号 : 宗福寺本尊 : 阿弥陀如来像開山 : 轉蓮社乗誉道場弘尊上人開基 : 不詳開創 : 寛正元年(1460年)正式には「松原山 道場院 宗福寺」(しょうげんざん どうじょういん そうふくじ)と書き、院号をとって「道場院」と呼ばれている と。小田原市東町1-30-30祐天上人の六字名号塔「南無阿弥陀佛」碑。道場院第14世林随上人を導師として正徳5年(1715)に建立されたのち、第24世了嚴上人を再興導師として元治元年(1864)に再興された。かつて近隣住民によって結成された祐天講があり、その昔、十夜法要の際には本堂の中央に祐天上人像を安置して百萬遍念仏を修していたとのこと。「祐天上人像」。「浄土宗 道場院当寺は室町時代中期の寛正元(1460)年に、轉蓮社乗誉道場弘尊上人によって開創されました。乗誉上人は創建八年目の応仁2(1468)年3月18日示寂しました。当初、新宿町に建立され、江戸初期の寛永10(1633)年に新馬場に移り、11年後の正保元(1644)年に現在地に再移転しました。第14世純誉上人は江戸中期の享保5(1720)年当時の様相を記録するなかで、「ご本尊の阿弥陀如来座像は慈覚大師の御作で、三尺八寸」と記しています。江戸後期の頂誉上人代の文化14(1817)年の大火で堂宇ことごとく類焼。同年に檀信徒の寄進を得て新築しましたが、翌文化15年の大波で本堂は半壊してしまいました。第27世謙誉真恭代の大正12(1923)年の関東大震災で本堂が倒壊。第28世勇誉誠真代の昭和6(1931)年に、古材を用いて本堂庫裡を再建しました。応急処置をしたあと半世紀を経て老朽化し、本堂・庫裡の新築は勇誉誠真上人の悲願でした。上棟式も終え、着々と建築が進み、完成のメドがつきかけた平成3(1991)年4月に倒れ、同年5月11日に遷化。第29世法誉融光上人はその遺志を継ぎ、二代にわたって悲願を達成しました。門前に祐天上人の六字名号塔があります。祐天上人は徳川将軍綱吉・家宣の帰依を受け、生仏と尊ばれた江戸中期の高僧です。当寺ではかつて十夜法要で祐天上人像をまんなかに置き、祐天講を行っていました。」とネットから。本堂が正面に。「三界萬靈」碑。「本堂」。本堂の扁額「松原山」。本堂内陣の写真をネットから。本尊 : 阿弥陀如来像 が中央に(ネットから)。「聖観音菩薩像(しょうかんのんぼさつぞう)」が本堂の手前に。観音さまは阿弥陀如来の化身と。正観音菩薩像に手を合わせるとき、自ずとご本尊の阿弥陀如来さまに合掌する形となる。この正観音菩薩像は、檀信徒(前総代)である古川弘二様、道子様のご夫婦が、昭和59年10月25日両親の慈愛への感謝の想いで建立したものである と。近づいて。優しく微笑んだお顔。見事な自然石の台座には、「心幾歳世 末の末まで忘れめや 尊き父母の愛の広さを春夏秋冬 苦楽あり 老境思えば夢のまた夢我事を成し得ず 祖先にまみえん 此の身は土に還るとも昭和五十九年十月吉日 古川弘二 詩 道子 書」と刻まれていた。「中野家供養塔」と。「六地蔵尊」。「柏木春駒の句碑道場院の墓地には元文2年(1737)市内で最もっとも古い句碑である柏木春駒(足柄上郡 炭焼所村出身の商人)の墓があった。隣には息子と思われる柏木春里の墓、明治4年(1767)があり、俳句が記されている」「秋風の 来ると往くのが 真なり 春駒」と。最後に、本堂を斜めから。そして「国道1号」の「山王橋」交差点に出る。下を流れる「山王川」。ここは、前回に訪ねた「山王神社」。2024年10月27日に行われた衆議院選挙の神奈川17区のポスター。現役、新人の女性二人の選挙戦。選挙結果。国道1号の反対側に見えた朱の鳥居。「藪原稲荷神社」。創建年代や御由緒等は不詳と。山王神社のほぼ正面に鎮座。北条時代、江戸時代にこの付近に処刑場や刑死者を葬った場所があったらしい。小田原市浜町4丁目32−4。石鳥居の扁額「藪原稲荷」。素朴な「社殿」。そして引き返して前回も訪ねた「東海道 小田原宿」の標柱。「おだわらまちしるべ【山王口(さんのうぐち)】山王口は「江戸口見附」とも呼ぼれ、小田原城から江戸に向かう出人り口であるとされています。また、ここは東海道小田原宿の入口でもあり、江戸日本橋から山王口までは、約八十三キロの距離となっています。」前方に「歩道橋」。右手にあったのが「小田原城址江戸口見付跡」。この江戸口見付は江戸からの東海道の外郭入口として位置しており、現在は史跡標柱と小さな公園だけとなっていた。当時は土塁と矢来によってで喰違が形成され江戸から入る場合、まず右手に折れ曲がり木戸をくぐって左に折れ曲ると右手には番所が置かれていたのだ と。江戸日本橋を出発しておよそ80km(20里)、9番目の宿場がここ小田原宿。旅人にとっては箱根越えを控えた2泊目の宿でもあった。最盛期には約100余軒の旅籠屋が軒を並べたという。また、参勤交代で往来する大名行列も同様に休泊し、利用した本陣4、脇本陣4の計8軒にのぼり、東海道随一を誇っていたと。「江戸口見付跡」案内板。江戸時代末期の小田原城の地図。現在地と小田原城の総構といわれる周囲約9kmの堀や土塁の様子が理解できるのであった。劣化していたので以前に撮った写真を。「江戸口見付跡小田原北条氏は、天正18年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めに対し、総構といわれる周囲約9kmの堀や土塁を構築し、 城のみならず城下町までを取り込んだ戦国期最大級の城郭を築きました。この付近は、その総構の最も南部分に当たり、小田原合戦のときには徳川家康隊が山王川の対岸に陣取っていました。江戸時代には、小田原城下に入る東海道の東の出入口として、西の板橋口及び甲州道の井細田口とあわせて、城下を警護する 重要な門としての役割を担っていました。江戸方面から来た場合、上図(文久図)のように門の土塁を一旦右に曲がりさらに左に折れてから城下に入る形になっています。また、入るとすぐ右手(北側)には番所があり、通行人の監視などに 当っていました。なお、ここは江戸日本橋から20里(80km)に位置し、それを示す一里塚が海寄りに設けられていました。」公園内には老松が存在感を。何の礎石であったのだろうか?敷地内にあったのが「新宿公民館 14区」。「令和6年 松原神社明神會 30周年記念神輿渡御11月10日(日)」と。「ニューイヤーコンサート 20252025年1月5日(日) 小田原三の丸ホール 大ホール」と。「第64回 尊徳祭令和6年10月20日(日) 9時~17時」と。「新宿 秋祭り開催日時 2024年10月27日(日)」と。歩道橋上から「国道1号」の平塚方向を見る。歩道橋上から「国道1号」の小田原城方向を見る。歩道橋の降り口から「江戸口見附跡」を振り返る。そして歩道橋を降りた場所にあったのが「小田原山王原一里塚」。「江戸口見付並一里塚址」碑。ここ「小田原山王原一里塚」のあった場所は小田原宿の東側出入り口。そこには江戸口見附という、小田原宿=城下町を出入りする者を監視するための門が設置されており、番所も併設されていた。道路の拡幅工事があったため、わずかしか現存している部分がありませんが、それでも近づくと名残を感じるのであった。現在においては小田原城とは全く別の区画ですが、かつてはここが小田原城への最初の入口だったと思うと、感慨深いものがある場所なのであった。「江戸口見付並びに一里塚見附とは、城の枡形門に設けられた見張番所であって、武器を用意し昼夜番士が詰めて警戒にあたる場所であるが、本城より外濠城門を示す場合が多い。小田原城は、天正18年(1590)の豊臣秀吉との小田原合戦の際には、町ぐるみ堀や土塁で囲まれていたが、江戸初期にこの構造を壊して東海道を通す際に、桝形が作られた。小田原城から江戸に向かう出口であったため、江戸口見附と名づけられた。また、ここは江戸から20番目の一里塚があった場所でもある。慶長9年(1604)江戸幕府将軍徳川家康は、息子秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、江戸日本橋を起点として一里(36町・約4キロ)ごとに塚を造らせた。塚は男塚、女塚と、街道の左右に対で置かれ、広さは通常5間(約9メートル)四方であった。塚には榎を植え、旅人の1里ごとの目印とするとともに、夏季における木陰の休憩場所とした。天保年中の相模国風土記稿には、「江戸口の外南側にあり、高六尺五寸、幅五間ばかり、塚上榎樹ありしが、中古槁れ、今は松の小樹を植ゆ。古は双堠なりしに、今隻堠となれり。けだし海道の革まりし頃、一堠は海中に入りしならん。これより東は小八幡村、西は風祭村の里堠に続けり」とされている。」 ・・・もどる・・ ・・・つづく・・・

2024.11.19

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その50):心光寺(2/2)~白山神社

「心光寺」の境内の散策を続ける。「薬師堂」の手前には野鳥類対策用「鳥よけワイヤー」が張られた池が。巨大な鯉の姿が。朱の欄干の太鼓橋を渡る。「薬師堂」。扁額「薬師堂」。「薬師如来 縁起"お薬師さん"と呼ばれ親しまれている心光寺薬師如来の由来江戸時代中期、当村住人喜右衛門夫妻ありて、その暮らし極めて貧しく毎朝酒匂川河口にて朽木を拾い、これを売ってその日の生活を営んでいた。真享3年(1686年) 3月、いつもの如く朽木を拾っていると、海中に光る流木を発見した。何であろうと引き揚げてみると薬師如来のご尊像であった。夫妻はご尊像を我が家に持ち帰り丁重におまつりしたが、その霊カまことに強く、日に日に信心増上して毎夜霊夢に現われる。夫妻決心して菩提寺(近隣の寺)に安置するためご尊像を背負い歩き、心光寺門前にさしかかると突如金縛りに遭い、空中に薬師如来の声ありて「われを心光寺におさめよ」と告げられた。夫婦は迷うことなくご尊像を当寺に安置し、以来強い信仰心をもって毎日毎日街道に立ち、行き交う人々に勧募を為し、数年にして目出度く薬師堂を建立した。この大功徳により、その後夫妻は安楽にして大往生をとげた。薬師如来は、おもに病気に悩める者を治癒し、苦しみから救う現世利益の仏である。当寺の"お薬師さん"は昔からの言い伝えで、特に眼病みの方にご利益があるとされている。近年(現住職代)においても、医者の手に負えない原因不明の眼病で悩み、遠方より訪ねて来られ"お薬師さん"を数日熱心にお詣りになり、最後には回復されたという人があった。同じような方を数名目の当たりにして、誠にこの仏の霊験はあらたかであり不可思議である。 合掌 平成29年7月吉日 心光寺 第31世 祐誉代」「手を合わせ 心に願い事をおこして 次の言葉を三回唱える【薬師如来 真言】オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」と。中央に「薬師如来像」。文化年間(1804-1818)に災害に遭い、『風土記稿』のときには、再建されていなかった。本尊は海中から出現したとされる薬師如来像で、本堂に安置されていた。現在は境内に薬師堂があり、薬師如来立像が安置されていた。近づいて。「薬師如来像」の左右には「十二神将」の姿が。「十二神将(薬師如来を信仰する者を守護する)毘羯羅(びから)大将(亥) 宮毘羅(びから)大将(子)招住羅(しょうとら)大将(戌) 伐折羅(ばさら)大将(丑) 真達羅(しんだら)大将(酉) 迷企羅(めきら)大将(寅)摩虎羅(まこら)大将(申) 安底羅(あんてら)大将(卯)波夷羅(はいら)大将(未) 頞儞羅(あにら)大将(辰)因陀羅(いんだら)大将(午) 珊底羅(さんてら)大将(巳)」右側の十二神将。右側の十二神将。右側前方の十二神将。右側後方の十二神将。左側前方の十二神将。左側後方の十二神将。石碑の文字は?小さな滝が流れていた。「南無阿弥陀佛」碑。境内の松の老木の姿が池の水面に。山門を境内から。「無縁塚」であっただろうか。「本堂」を斜めから振り返って。赤い涎掛けの石仏が並ぶ。そして「心光寺」を後にして、西側の小路を北に進む。右側には「心光寺」の墓地が続く。そして「白山神社」を訪ねた。小田原市東町1丁目19−21。社殿は錆に覆われていた。元は70区公民館の場所にあったそうです。明治11年(1878)年に移築した棟札が残り小西平吉が日露戦争従軍の下賜金で建て替えたとされています。「錆山神社」の如し。次の目的地の「道場院」向かってに小田原市東町1丁目の住宅街を戻る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.18

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その49):心光寺(1/2)

「昌福禅寺」を後にして、スマホの案内に従い、住宅街の狭い路地を西に進む。突き当りの角、右手にあったのが「心光寺」の山門。小田原市東町1丁目25−35。「浄土宗 月窓山 護念院 心光寺」。浄土宗寺院の心光寺は、月窓山護念院と号す。「南無阿弥陀佛」碑。間口の広いすっきりとした意匠の山門。「山門」を入ると右側にあった「福徳たぬき」。「福徳たぬき八相縁起の功徳1.笠 : 思いがけない災難を避け、身を守る2.顔 : お互いに笑顔で愛想よく3.目 : 周囲を見渡し、気を配り正しい判断を4.通帳: 世渡りは、まず信用第一5.徳利: 人徳は我が身に飲食に不自由なし6.腹 : 常に落ち着きはらい、決断は大胆に7.金袋: 金銭の宝は自由自在、施し成せば大徳8.尾 : 何事も終わりを見すえ身を立てるこそ真の幸福」「福徳たぬき」に近づいて。手前に子たぬき。オスのたぬき。メスのたぬきは和服姿で。お顔をズーム。「本堂」。心光寺は、松蓮社貞譽門榮が文安元年(1444)に創建、寛永7年(1630)に罹災し古新宿町から当地へ移転したと。足柄三十三観音霊場17番。近づいて。卒塔婆が並ぶ。扁額「月窓山」と。本堂内陣そして本尊:阿弥陀如来像。「鐘楼」。近づいて。移動して。ズームして。梵鐘。鐘楼下の石仏。「水子供養」と。近づいて。可愛いお顔も。「動物供養塔」。宝篋印塔とその手前に無縫塔が並ぶ。「掲示板」。「努力する人は 希望を語り 怠ける人は 不満を語る」。ここにも宝篋印塔と石仏。墓地への入口。墓地を望む。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.17

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その48):弘経寺~昌福禅院

次に訪ねたのが、再び国道1号を渡った場所にあった日蓮宗「弘経寺(ぐぎょうじ)」。題目碑「南無妙法蓮華経」。参道の先に「山門」と「本堂」が見えて来た。「日蓮宗 弘経寺(ぐぎょうじ)」。「山門」を入ると左手にあった神社。「稲荷神社」。多くの狐様の姿が。「水かけ地蔵堂」。「水かけ地蔵」。「南無妙法蓮華経法界忌?」と刻まれた石碑。近づいて。「本堂」。日蓮宗寺院の弘経寺は、法性山と号す。弘経寺は、日授上人(至徳2年185年没)が開山となり、至徳2年(1385)に創建したと。江戸時代には下総中山・法華経寺の末寺だった。小田原市東町3-9-32。「本堂」の引き戸には寺紋が。「台付菊座橘」紋。寺務所。境内の「五輪塔」には「日蓮大菩薩」と。「南無妙法蓮華経 祈願具足 心大歡喜」と。祈願具足とは、お仏壇にお祀りしてご本尊やご先祖様、故人様を供養するための仏具のセットです。仏具のセットには、次のようなものがあります。三具足:お香を立てる香炉、お花を飾る花立、ろうそくを立てる灯立のセットです。全ての宗派で最低限必要な基本仏具です。五具足:三具足にご飯と水を供えるための器を加えたセットです。六具足:三具足に仏飯器、湯呑、線香差を加えたセットです。宗派によって使う仏具や個数は異なります。たとえば、日蓮正宗では通常のお参りの際は三具足を使用し、法事や法要などの正式な場では五具足を使用します と。心大歓喜とは、心に喜びが満ち溢れ、歓喜踊躍は身に現われる喜びを意味します。仏教では歓喜は極めて重視されており、親鸞は『教行信証』で「歓喜と言うは、身心の悦予の貌」と解釈しています。また、菩薩が長い修行の果てに煩悩を断じて悟りに近づき、喜びを得る位を「歓喜地(かんぎじ)」といいます。浄土教では、信心によって歓喜地に至ると説いています と。「ペットのお墓」。 可愛い子猫と子犬の姿が。隣にあった「昌福禅院」を次に訪ねた。この辺りは、昔は「寺町」であったのだろうか。「臨済宗 大徳寺派 昌福禅院」。門前の「掲示板」には、坐禅会・写経会情報が掲示されていた。白壁に囲まれた乱張りの石敷きの参道を「山門」に向かって進む。「南無阿弥陀佛」碑。昔は、大きな松の老木が参道にはあったようだが、2019年以降に全て切られていた。「三界萬靈十方至聖」碑。「三界萬霊十方至聖」は、衆生の生きるあらゆる世界の霊を供養する言葉で、施餓鬼法要などで用いられます。「三界」は仏教用語で、欲界・色界・無色界を指し、「萬霊」は欲・色・無色界の有情無情の精霊などのあらゆる世界を指します。施餓鬼法要では、本堂の入口にご本尊の方を向けて施餓鬼棚を組み、「三界萬霊十方至聖」と書かれた位牌を安置し、霊に洗米や新鮮な野菜や果物などを供えます と。「六地蔵尊」。「無縁塔」。「山門」を入る。本瓦葺き、薬医門形式の「山門」。薬医門の定石、脇戸も付いていた。枯山水の庭の中にあったのが「網地蔵(あみじぞう)」であっただろうか。近づいて。境内に地蔵の銅造があり、上屋が設けられて、網地蔵(あみじぞう)と呼ばれていた と。もとは石像で、漁夫の網にかかり、海中から引上げられた像とされていた。のち損壊し、天保4年(1833)に新しく鋳造された と。さらに。宝珠を持って。「本堂」。銅板丸瓦棒葺き、入母屋造り屋根平入り、流れ向拝。昌福院(しょうふくいん)、稲荷山は、東町3丁目にある臨済宗大徳寺派の寺院。本尊は釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩。江戸時代には箱根湯本・早雲寺の末寺だった。開山は喜安慶(大永5年・1525没)、開基は道海居士(元弘元年(1331)8月20日没。俗称・事跡は不明)とされている。『風土記稿』は、開基の没年が開山の没年よりも大分遡るため、安慶は中興の僧だろうか、と推測している と。寺紋は本堂屋根の主棟に「丸に三つ鱗」、客殿玄関。水場。境内にあった「稲荷神社」。多くの狐様。墓地を望む。狛犬のいる墓地。「靈光」と。「湯川家」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.16

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その47):呑海寺~上杉龍若丸 墓~戎社

「常顕寺」を後にして、次に訪ねたのが「東海道」沿いに入口のあった「呑海寺(どんかいじ)」。小田原市東町3丁目12−38。「臨済宗・大徳寺派(京都) 呑海寺」と。「稲荷山 呑海寺」の「掲示板」。「目をつむれば ご恩を 受けし 人ばかり 南無 ー」と。「小田原市仏教界のポスターに朝比奈作品『宇宙のなりたち』を採用していただきました。今後、1年間小田原市全部のお寺に掲示予定です。二宮の愚尚庵/庵主・吏珀さんのコーディネートです。」とネットには。「仏の十戎一、ものの命をたっとぶ ニ、人の物をば盗るまい 三、不義や猥らはするまい四、嘘やそしりはいうまい 五、酒やなんかに溺れぬ 六、みんな仲良くまるなれ七、人の咎(とが)をいうまい八、物や骨折りは惜しまぬ九、腹立ち癇癪をたてまい十、み仏あがめてやむまい」「長寿の心得 人の世は山坂多い旅の道年齢が六十に迎えがきたら還暦六十才 とんでもないよと追い辺せ古稀七十才 まだまだ早いとつっぱなせ喜寿七七才 せくな老樂これからよ傘寿八十才 なんのまだまだ役に立つ米寿八八才 もう少しお米を食べてから卒寿九十才 年齢に卒業はない筈よ自寿九九才 百才のお祝いが済むまでは茶寿百八才 まだまだお茶が飲み足らん皇寿百十一才 そろそろゆずろうか日本一」「内観法 白隠禅師一 我がこの気海丹田 腰脚足心まさにこれ 我が本来の面目 面目何の鼻孔かある 自分の相はこの中にある一 我がこの気海丹田まさにこれ 我が本分の家郷 家郷何の消息かある 本当の我家である一 我がこの気海丹田まさにこれ 我が唯心の淨土 淨上何の荘厳かある 心の中にこそ淨土がある一 我がこの気海丹田まさにこれ 我が己身の弥陀 弥陀何の法をか説く 我こそ阿弥陀そのものである我らと衆生と みな共に仏道を成ぜんことを」この文章は、身体の丹田や気海を本来の自己に結びつける禅的な思想を表現しています。以下に、それぞれの部分の意味を簡単に解釈します。一、丹田や気海など、体の中心を意識することで、「本来の面目(=本質的な自分)」に触れる ことができる、と述べています。そこには単なる物質的な顔や鼻孔(具体的な形)ではなく、 もっと深い意味の「本来の面目」があるとしています。一、丹田に意識を集中することは、自分自身の「本分」や「家郷(生まれ育った原点)」に立ち 戻ることと同義である、としています。その「家郷」は、具体的な地理的な場所や形では なく、心の奥底の帰るべき場所を意味しています。一、丹田を中心とする心身の在り方そのものが、仏教でいう「浄土」(心の清らかな境地)で あると述べています。その浄土は見た目や装飾ではなく、自分自身の内にある、清らかで 満たされた状態であると示唆しています。一、丹田に意識を向けることで、自分の中に「弥陀(阿弥陀如来)」を見出すことができると 述べています。阿弥陀如来が「法」を説く存在であるように、自らの内なる阿弥陀が真理を 説く必要もなく、自分の中にすでにすべてが備わっている、という自己充足の境地を表して います。全体を通して、この文章は自己の内面や丹田を通じた心身の在り方への洞察を、禅的な視点から深く表現しているといえるでしょう と。参道を進む。山門には「臨済宗 稲荷山 呑海寺」と。住宅街の狭い参道の正面に本堂。六地蔵。本堂。臨済宗大徳寺派の寺。寄棟造り屋根、平入り、流れ向拝。開山は蓂穏和尚(大永7年〔1527〕没)で、中興は菊徑和尚、本尊は釈迦如来像。境内に白玉稲荷があり、北条氏綱が大漁祈願のため祀ったとの伝承がある。扁額「松濤」か?梵鐘が吊されていた。御本尊の『釈迦如来』。祠の中の石仏。小さな石仏。呑海寺境内社・「白玉稲荷神社」。無縁塚。石仏は緑の衣に覆われて。「呑海寺」を後にして、次の史跡を訪ねるべく、再び東海道を渡る。「小田原市立 山王小学校」と。その脇にあったのが「上杉龍若丸(たつわかまる) 墓」と。左手にあったのが「上杉龍若丸 墓」。移動して。「上杉龍若丸墓関東管領平井城主、山内上杉憲政の嫡男、龍若丸(十一才又は十三才)は天文二十年(一五五一)平井城落城前、北条氏康(三代)の攻撃を止めさせ、所領を安堵するため、降伏の使いとして、従臣六人とともに、小田原に出向いてきた。氏康は、龍若が幼稚であったが大敵の嫡男のため、家臣の神尾治部右衛門 に首を刎ねることを命じ龍若と従臣は一色の松原で磔にかけられた。龍若を惨殺した神尾治部右衛門は、癩病にかかり、まもなく死亡した。これを知った小田原町民は龍若に深く同情し、五輪塔を立て祀り、供養をしました。(五輪塔六基中、中央最大が龍若の墓、他は従臣の墓)群馬県藤岡市西平井平井城址保存会 領主 古谷登」「若葉映ゆ 鎌倉小田原 上杉の 史跡訪ねて 往時偲べり」「悲運なる 若者なれど 小田原の 市民に護られ 眠れ安らかに」と。「上杉神社」?と書かれていたか。神社の内陣。五輪塔七基中、後方中央最大が龍若の墓、他は従臣の墓 と。歴史上の有名人にはよくあることだが、龍若丸が北条の手に落ちるまでのいきさつや、死因についても処刑もしくは逃亡の末の自刃など様々な説がある。伊豆市妙高山最勝禅院にも龍若丸の墓があるとのこと。その直ぐ先にあったのが「小田原市立 山王小学校」の「正門」。「上杉龍若丸墓」と向かい合うが如き場所にあったのが「戎神社(えびすじんじゃ)」。「小田原市立 山王小学校」方向に向かって建っていた。「戎社(えびすやしろ)この戎社には大友皇子が奉ってある。大友皇子は天智天皇の第一皇子として生まれ、六七一年太政大臣となり弘文天皇と名を改め天皇の御位に付かれた。が天智天皇の死後天皇の弟の大海人皇子(後日の天武天皇なり)と、皇位継承をめぐる爭が起り、六七二年壬申の乱となる。その戦で破れ大友皇子は自害して果てた。その亡き皇子の霊を奉るべく皇子の随士であった小澤伊豫掾外三名は皇子の神像を彫刻せしに、憚る所あって鯛及飯等を添えて蛭子の像と称えて、摂津の國、西の宮の神官吉井陸奥守へ任して、西の宮の神宮へ勧請し、四名はその神主となりて世襲せしが、明治維新の革命に至り廃す。戎社の御神体は座像七寸。日の神及び船玉神を相殿す。寛保二年(一七四二)免許状もあり。宝暦十一年九月(一七六一)松林地六反三畝十歩。領主小田原侯、大久保大蔵大輔忠友御寄附とあり、その地は網一色村に跨れりと。今この地は浜元町四百二十二番地である。その前は網一色村の八幡神社境内にあり、今も八幡神社を戎の森と呼ぶ。(以上は新編相模風土記より)明治元年の神仏分離令が出て最後に神主を勤めたのが小澤數馬であると共に、一ニ〇〇年の歴史を綴った戎社である。」その奥の民家の庭にも小さな朱の社が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.15

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その46): 酒匂川橋梁記念碑~新田明神旧祠~新田義貞の首塚~常顕寺

次に訪ねたのが酒匂川右岸河川敷にあった「酒匂川橋梁記念碑」。100年以上にわたり鉄路を支え続けるJR線の「酒匂川橋梁(きょうりょう)」(小田原市、延長423m)の歴史を刻んだ記念碑。小田原市寿町5丁目。「土木學會選奨土木遺産 2019」のプレートつき。「旧熱海線鉄道施設群 酒匂川橋梁(貨物船部)延長 423m(複線下路ワーレントラス 8径間) 大正9年(1920)竣工」案内碑。「旧熱海線鉄道施設群 酒匂川橋梁(貨物線部) 延長423m(複線下路ワーレントラス 8径間 大正9年竣工明治22年(1889)に建設された当初の東海道線(御現場経由)の輸送力を強化するため、熱海経由となる旧熱海線が計画された。大正5年(1916)に国府津から工事が始まり、大正9年(1920)に小田原駅までが開通。その後、昭和9年丹那トンネルの完成と共に、全線が完成して東海道線に組み込まれた。酒匂川橋梁は、大正時代に入り漸く純国産の橋梁生産が可能となった鉄道橋黎明期の体表的鋼橋である。当初から複線、電化仕様で建設され、当時「酒匂川大鉄橋」と呼ばれ、この時代の土木技術が伺える貴重な橋梁であるため、令和元年度の土木学会選奨土木遺産に認定されている大正12年(1923)の関東大震災の震源地に位置し、周辺の橋梁が破壊的被害を受けたにも関わらず、桁の一部が転倒したが施設は「ほぼ被害なし」と診断され、一か月後の仮供用により、地域への救援物資輸送やその後の小田原復興に大いに貢献してきた、竣工百年を超える橋梁である。 令和4年(2022)8月 酒匂川橋梁記念碑設置実行委員会 小田原箱根商工会議所、一般社団法人湘南建設業協会、小田原市、 公益社団法人土木学会関東支部」この「酒匂川橋梁」が含まれる「旧熱海線鉄道施設群」には 他に根府川の「白糸川橋」、熱海-函南間の「丹那トンネル」、函南町の「桑原川橋梁」が入っているとのこと。そして引き返して、ひたすら国道1号に向かって住宅街を歩く。国道1号まで戻り、国道1号を渡ると、バス停「小田原東高校前」近くに小社があった。「新田明神旧祠」。何と書かれていたのであろうか?江戸時代後期に編さんされた「東海道分間延絵図」には、現在首塚のある場所とは東海道を挟んだ反対側に「新田大明神」という神社の記載があると。現在この神社がここに遷座しており、跡地に元宮として小さな祠が残っているのだと。この新田大明神は、現在では近くにあり、この日の最初に訪ねた網一色八幡宮の境内に新田神社として遷座しているのだ。幕末の火事で新田大明神が焼け、明治になって網一色八幡宮に合祀されたともされている と。そして、次に訪ねたのが「新田義貞の首塚」。我がスマホの案内に従い進んだが、裏側に来てしまった。引き返して、南側の道路から細い路地を通って廻り込んで進む。そしてこちらが「新田義貞の首塚」の入口。「新田義貞の首塚建武の中興の柱石であった新田義貞は、北陸を転戦中延元3年( 1338 )越前国(福井県)藤島で討死し、足利尊氏によってその首級を晒されていた。義貞の家臣宇都宮泰藤(小田原城主大久保氏の先祖)は主君義貞の晒首を奪い返して領国三河に往き、妻子に暇を告げ、主君義貞の本国、上野国(群馬県)に首級を葬るため東海道を下った。しかし、酒匂川のほとり、ここ網一色村に達したとき、病にかかり再起できなくなってしまったという。そこでやむなく義貞の首をこの地に埋葬して、自身もこの地で没したと伝えられている。その後、新田義貞の首塚として地元の人々に尊信されていたが、戦後一時荒廃してしまった。しかし近年地元有志によって復興整備され、新田義貞の首塚の碑も建立された。なお北方八幡神社境内に、新田神社の祠がある。」「小田原市長 鈴木十郎書」と書かれた石碑。「新田義貞公首塚」碑。「新田義貞公は八幡太郎義家の裔(えい)で南朝柱石の名将であった。延元二年閏七月二日越前藤島の合戦に討死のとき臣将宇都宮泰藤その首級を抱いて公の生國上州新田を志ざしてこの地網一色に至つたが不幸病に侵されて再起おぼつかなく首級を酒匂川の河口の辺に埋葬し自らもここに没し終ったと伝う この新田義貞公首塚は実にその由緒深き旧跡である里人塚の側に新田明神社を祀り篤く崇敬しまた泰藤の直裔大久保氏が小田原城主に封ぜられしよりは代々の藩主の保護をうけて永く名跡として聞えたが星霜春秋流れて久しく近年漸く荒廃に赴いたので今回地区民並に有志相計って首塚を復興した 依って記念のために碑を建て由来を刻して後昆に残す 昭和三十六年三月 新田義貞公首塚復興委員会 撰文並書」ここが「新田義貞の首塚」。新田義貞の為に奮闘したこの宇都宮泰藤という武将が、徳川家康家臣で小田原藩主となる大久保氏の先祖というところに、浅からぬ因縁を感じるのであった。更に、徳川氏の祖が、源氏の嫡流新田氏とされていることとも頭をよぎるのだ。手前に新田氏の「丸の内に一つ引き」紋も確認できた。しかし、ここ以外に、福井・京都・群馬と三つの首塚があるのだ とネットから。多くの五輪塔が並ぶ。ここにも五輪塔が。「新田義貞公首塚」碑を振り返る。そして国道1号まで戻る。道路の反対側にあった「常顕寺(じょうけんじ)」を訪ねる。「常顕寺」の山門。小田原市東町3丁目12−23。「南無妙法蓮華経 妙性山 常顕寺」。右側面には「南無日蓮大菩薩 五百遠忌 備御報恩」。「妙性山 常顕寺」掲示板。正面に「本堂」。本尊は三宝尊・祖師像。慶長3年(1598)、善行院日明(同年没)の創建。開基は網一色村の名主郎右衛門の祖剣持與次郎常清剣持常清(寛永16年・1639没)。江戸時代には下総中山・法華経寺の末寺だった。天水桶(右)日蓮宗の宗紋「井桁橘」(いげたたちばな)。天水桶(左)。本堂の扁額「妙性山」。内陣。ズームして。本堂のガラス向拝を見上げて。本堂の左奥にあったのが幼稚園。「学校法人 れんげ幼稚園」。墓地を望む。入口にあった小社は?屋根のトタン板がロープで抑えられていたが。後に訪ねた「網一色公民館掲示板」に下記が説明されていたのであった。「山王歴史めぐり 五 ~行疫善神宮~常顕寺(じょうけんじ・れんげ幼稚園)の入り口に小さくて古い祠があるのをご存知ですか?東海道の古い地図には「疫神」として記載されています。1841年に編纂された「新相樸風土記」には「行疫神社」として登場します。古来、疫病は行疫神(ぎょうえきじん・ぎょうやくじん)によるものと信じられておりました。1857年(安政4年)、網一色村の有志がご神宮を再建し、疫病の流行を止め、村人達の安全を祈願し、守護神を彫刻して納めたという資料が残っています。1858年(安政5年)には日本中でコレラか大流行しました。小田原でも多くの人が命を落としました。神宮再建とコレラの大流行とは関係があるかもしれません。神宮は元々、村が管理していましたが、現在は常顕寺が管理しています。建物は老朽化が進み令和元年の台風19号の時には、建物に被害が出る前に安置していた御神体をお寺の本堂に移しました。昔も今も人々は伝染病の脅威にさらされているということですね。」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.14

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その45):蓮久寺~今井八幡神社~旧青橋の機銃掃射弾痕

「徳川家康陣地跡の碑」を後にして「小田原大橋交番前」交差点を右折。右手にあったのが「日蓮正宗 蓮久寺」。日蓮正宗は、日蓮大聖人を本仏として仰ぎ、静岡県富士宮市にある大石寺を総本山とする仏教の宗派。日蓮宗の一派で、日蓮大聖人の弟子である日興上人が開祖したと。日蓮宗との大きな違いは根本となる仏である「本仏」として何を指しているか。 日蓮宗では、釈迦を本仏としている一方、日蓮正宗では日蓮聖人を本仏としている。日蓮正宗では、日蓮聖人をキリストや釈迦と同じように崇拝の対象として考えているため「日蓮大聖人」と呼んでいるとのこと。小田原市寿町5丁目20−43。裏口方向から境内を見る。「蓮久寺」の正門に廻り込む。入口から境内を見る。「本殿」。『風土記稿』には、法華宗の寺院で、山号は「法輪山」、本尊は三宝尊・祖師像とある。開山は実相院日生。江戸時代には鎌倉比企ヶ谷・妙本寺の末寺だった。扁額「正義山」と。「一天広布」と。「一天広布(いってんこうふ)」は、仏教用語で、仏法を広く世の中に伝えること、つまり「広宣流布(こうせんるふ)」を意味します。特に日蓮仏教の文脈では、「一天」は「一つの天のもと」「すべての人々」という意味で、全世界を対象にする広布活動を指します と。「五輪塔」が並ぶ。正面から。近づいて。五輪塔は名前の通り、5つの形をしたもので塔が形成されています。それぞれ、四角形・円形・三角形・半円形・宝珠形(上が尖った団子のような形)の順に積み上げられています。ただし形などは必ずしも一定ではありません。作られた時期や場所、材質によって多少異なるのも特徴で、形によって名称がついているものもあります。例えば、三角の部分が三角錐になっている「三角五輪塔」や四角形の部分が長い「長足五輪塔」、一石に掘られた「一石五輪塔」などです。5つの形にはそれぞれ意味があり、下から地・水・火・風・空を表しています。この5つはインドで五大と呼び、宇宙を構成する要素とされています。また、その他にも五体満足という言葉があるように、5つの石が人間の体を構成しているともされています。この思想が、インドから日本の密教へと伝わり、五大を五輪として塔にしたのが五輪塔です。「妙法 蓮華経中央:弘安五年(1282)十月十三日 日蓮大聖人左 :正慶二年(1333)二月七日 日興上人右 :正慶二年(1333)十一月十五日 日目上人」境内全体を望む。「小田原大橋」を望む。「小田原大橋」。「花王株式会社 小田原事業所」正門。正面から。次に訪ねたのが「今井八幡神社児童遊園地」の奥にあった「今井八幡神社」。小田原市寿町1丁目17−8。「今井八幡神社」の創建年代等は不詳ながら、小田原領主稲葉美濃守正則の家臣渡辺惣太夫が延宝4年(1677)に再建、今井村の鎮守として祀られていました。明治維新後の社格制定に際し村社に列格、大正4年神饌幣帛料供進神社に指定されていました。手水場。社殿に近づいて祭神:誉田別命(ほんだわけのみこと) 誉田別尊は、日本神話における重要な神であり、応神天皇の神格化された姿です。 誉田別尊は八幡神社で祀られる神であり、八幡神としても知られています。 応神天皇は、古代日本の第15代天皇であり、その治世は日本の歴史において重要な時期と されています。誉田別尊としての応神天皇は、武勇と学問の神として広く信仰されて います。狛犬(右)。狛犬(左)。向拝虹梁上の龍の彫刻。「今井八幡神社」。内陣。境内社。近づいて。境内石祠。「本殿」を斜めから。小田原の東部、寿町5丁目交差点のそば、「そば処おかめ」の北側の店舗?の前に置かれていた「旧青橋の機銃掃射弾痕」。太平洋戦争末期の1945年に米軍の艦載機によって機銃掃射を受けた跡。こんな町中にポツンと残されていた事に驚きましたが、戦争の記憶を無くさないためにも保存をしていただきたいのであった。近づいて。青橋とは、小田原駅から早川駅方面に約400メートル下ったところにかかる道路橋だ。並行して走る東海道線と箱根登山線の線路をまたいでいる。小田原城天守閣が間近に見られるところだ。架け替えられる前の青橋が、戦時中の昭和二十年八月に、米軍戦闘機の機銃掃射にあった。8月の何日かだったかは、はっきりしないという。「旧青橋の橋桁「大正八年 鐵道院」の銘板。「(1945年)弾痕 昭和20年8月艦載機の機銃掃射による弾痕です」と。旧・青橋の遺構が保存されている大きな理由、それは機銃掃射による弾痕が橋桁に残ったからだった と。振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.13

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その44): 地蔵菩薩像~本光寺~東照宮・今井権現神社~徳川家康陣地跡の碑

「旧東海道」を右折して、小田原市東町5丁目の道路を「箱根登山バス 小田原営業所」の方向に向かって進む。「ファッションセンターしまむら」の手前にあった小社。右手に錫杖という杖をとり、宝珠を持つ立像・地蔵菩薩像は赤い帽子とよだれ掛け姿で。交通安全を祈っているのであろうか。「寿四丁目」交差点の近くにあった「今井下の道祖神」。小田原市寿町5丁目11−24 。そして次に訪ねたのが右手奥にあった「本光寺」。小田原の東部、今井バス停の目の前にあった日蓮宗の寺。道路から入って間口の広い大きな庭と突き当りの大きな立派な本堂。又、境内には大きな木が。多分、楠とイチョウの木であっただろう。境内も本堂も、行った時は全く人の気配がなかったが。入口右手には石碑が2基。題目碑「南無妙法蓮華経」。参道を進む。左手には「鐘楼」。鐘楼には延享4年(1747)鋳造の鐘が掛かっていた。その隣に「子育水子地蔵尊」。近づいて。大きな石碑。「征清役戦死殉難忠魂供養塔」日清戦争で戦死された英霊の供養塔。「手水舎」。そして「本光寺」の「本堂」。日蓮宗寺院の本光寺は、金立山と号す。本光寺は、松野六郎左衛門重正が開基となり文永11年(1274)創建、中老僧日弁(応長元年1311年寂)が開山したと。天正年間9世日芸が諸堂を建立したが、元禄16年震災により倒壊。享保19年、19世日啓により再興されたが、明治29年9月の水害で堂宇決壊流失し、39年現在地に移転再興。寺宝として宗祖御消息断簡、日法作祖像等を蔵すとある。小田原市寿町5-11-34。軒唐破風造り。唐破風棟鬼飾り(からはふむね おにかざり)には日蓮宗宗紋「井桁に橘紋」が。懸魚の彫刻も見事。扁額「本光寺」。墓石が並ぶ。卒塔婆には「増円妙道 位隣大覚」の文字が。「増円妙道」とは ぞうえんみょうどう 、「円妙の道を増す」と読む。法華経 を修行する自行の功徳が広大無辺であること と。「位隣大覚」とは いりんたいかく、 大覚とはお釈迦様のこと。お釈迦様のお側に近くで「悟りを開くこと」「大きな悟り」「大悟」を意味 と。本堂の横には銀杏が大きな袋に。保存中であったのだろうか?歴史を感じさせる石灯籠が左手に。そして「本光寺」を後にすると、道路の反対側には「徳川家康陣地跡の碑」案内板があった。ここにも案内板が。近づいて。「東照宮 家康公小田原役 今井御陣場跡」と。上部に徳川家の家紋「三つ葉葵紋」。徳川家の家紋とは別に、将軍によって使用していた三つ葉葵の御紋が違っていたのだと。こうやって15代全ての将軍の御紋を並べてみると違いがよくわかる。葉脈や茎のデザインの違いだけでなく、六角形の御紋もある とネットから。60mほど入った所にあったのが「今井権現神社」。「今井権現神社・東照宮」。「今井権現神社」の創建年代等は不詳ながら、豊臣秀吉の小田原北条攻めに際して、柳川和泉守泰久の宅地となっていた当地に徳川家康が陣を張ったことから、元和3年(1617)柳川和泉守泰久の子息で当地に土着した忠兵衛が、家康を祀った東照宮を創建したといいます。東照宮建立の事は、徳川家忠の耳に入り、小田原藩に命じて社殿を造営、社地を含め20石余が除地とされと記録されています と。小田原市寿町4-14-15。「今井権現神社」の内部。葵紋を付けた甲冑姿の「徳川家康公」の坐像が鎮座。そして東照宮「今井権現神社」の横に立っていた「徳川家康陣地跡の碑」。案内柱「小田原市指定重要文化財 徳川家康陣地跡の碑」。「小田原市指定重要文化財(昭和三十六年三月三十日指定)徳川家康陣地跡の碑(所在地) 小田市寿町四-十四-十五(所有者) 柳川泰久この記念碑は、天正十八年(一五九〇)の小田原戦役の際、徳川家康が陣を張った跡に建設されたものです。碑文は、小田原城主大久保忠真の作で、藩士岡田左太夫光雄に書かせ、天保七年(一八三六)九月十七日建立しました。徳川家康は、この戦役に豊臣方の先鋒として、約三万人の兵を率いて出陣し、兵を三方に分けて箱根を越えました。三島から宮城野を経て、明星岳を越え久野諏訪原に出た軍と、鷹ノ巣城(箱根町)を陥れて湯坂を越えた軍、そして足柄城(南足柄市)、新荘城(山北町)を陥れ、足柄越えした別の軍とが合流し、小田原城の東方のこの地に布陣しました。陣所は、当時今井(現寿町)に住んでいた柳川和泉守泰久の宅地で、ここを本陣とし、北条氏が降服して開城するまで、およそ一一〇日間滞留していたといわれています。なお、この碑の形状等は、次のとおりです一、碑の総高 三三五センチ一、碑石の高さ 二二二センチ一、碑の幅・厚さ 幅一三〇センチ・厚さ二八センチ 小田原市教育委員会」「徳川家康陣地跡の碑」。碑文は大久保忠真の作で、藩の儒学者で書家でもあった岡田左太夫光雄の揮毫である。碑石は根府川石(安山岩)製で、長方形の平らな基壇と基礎石を2段に設け、その上に設置されている。近づいて。「神祖大君営趾𡳿碑相模国足柄下郡今井邨神祖大君営趾碑 従四位下侍従加賀守小田原城主大久保忠真製文并題額天正庚寅豊閤小田原之役 我神祖大君率師援之従間道踰箱根陥新荘足柄鷹巣三城遂軍于酒勾十一世祖七郎右衛門諱忠世與其子相模守諱忠隣共従戒行忠隣子加賀守諱忠常別陪 台徳大君軍営時年十一歳是役也諸将皆陣于箱根而 大君獨保今井一色海濱當時有柳川和泉泰久者居今井邨 大君據其宅地権設営壘其遺趾今尚存焉一色邨中有一柵壘亦當時忠世所築今為邨長四郎右衛門宅地家蔵刀匠康春鍛造刀一口並古鏡一面伝為刀忠世所与鏡春日局所與云営趾之東北繞酒勾川四方有塁高丈餘遶壘有塹今為水田西南行数十歩有城脚今為畛畦有地稱御馬入口有稱御馬出口又有稱御馬立場有一松稱御幟桂松在 祠之南偃盖老蒼龍鱗挺秀其為當年物不容疑也又有一松稱御馬繋松蓋旧株朽頽後更裁新株以標其処耳泰久之子称忠兵衛元和三年私就営壘剏 大君祠焉事 聞八年 官因 命改造焉至寛永七年 賜営趾地於忠兵衛永除租入元禄中地震 祠壊又損私貨修造之子孫相継奉祀事以至于今今稱市郎左衛門者實為泰久九世孫也其家寳蔵 大君所御之刀一口槍一幹刀則係刀匠則宗鍛造盖方 大旆凱旋之日所 賜泰久之物云恭惟 大君営趾之存于他方者為不復少而存吾封域者亦不可不表見焉但雖有記載歴歴可微如此恐楮墨易敞不能×保於是謹掇記顛末耈諸貞珉以謀永傳爾 天保七載歳次丙申九日辛巳朔十七日丁酉建 家臣岡田左太夫光雄謹書 刋字入宮亀年 以「神祖大君営趾𡳿碑(しんそたいくんえいしのひ)」と題し、その下に碑文が刻まれていた。碑文には、小田原合戦に際し徳川家康が豊臣方の先鋒として軍勢を率いて箱根山を越えたこと、小田原城の東方今井村(現寿町四丁目ほか)の柳川和泉守泰久の宅地に布陣し、周囲に土塁を巡らした陣場を築いたこと、忠真の先祖である大久保忠世・忠隣父子が参陣したこと、忠真の時代の陣場の様子などが上記のごとく記されているとのこと。上の写真は、石碑上部の碑文。「神祖大君営趾𡳿碑」と刻まれているとの事。根府川石(安山岩)製の石碑の裏側には何も刻まれていないようであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.12

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その43):旧東海道~網一色八幡神社~新田神社~酒匂川右岸

「酒匂川」を渡り400m程の場所にあった「土木センター入口」交差点を右折し、さらに直ぐに右折して、再び「酒匂川」方向に戻って進む。ここが「旧東海道」であるとGoogleマップから知る。2018~2019年に旧東海道を日本橋から京都三条大橋まで歩いた時、この場所近くの国道1号を小田原城方に向かって歩いたが、ここが「旧東海道」であることに気が付かなかったのであった。「旧東海道」を酒匂川に向かって歩くと、前方に石鳥居が現れた。下の-----が「旧東海道」であったと。先ほど訪ねた「酒匂川の渡し」の碑から「酒匂川」を手引・肩車・輦台(れんだい)など川越人足の力を借りて渡り、真っ直ぐに進むと、この場所に辿り着くのだ。「網一色八幡神社」の石鳥居。「網一色公民館掲示板」「山王歴史めぐり 五 ~行疫善神宮~常顕寺(じょうけんじ・れんげ幼稚園)の入り口に小さくて古い祠があるのをご存知ですか?東海道の古い地図には「疫神」として記載されています。1841年に編纂された「新相樸風土記」には「行疫神社」として登場します。古来、疫病は行疫神(ぎょうえきじん・ぎょうやくじん)によるものと信じられておりました。1857年(安政4年)、網一色村の有志がご神宮を再建し、疫病の流行を止め、村人達の安全を祈願し、守護神を彫刻して納めたという資料が残っています。1858年(安政5年)には日本中でコレラか大流行しました。小田原でも多くの人が命を落としました。神宮再建とコレラの大流行とは関係があるかもしれません。神宮は元々、村が管理していましたが、現在は常顕寺が管理しています。建物は老朽化が進み令和元年の台風19号の時には、建物に被害が出る前に安置していた御神体をお寺の本堂に移しました。昔も今も人々は伝染病の脅威にさらされているということですね。」その他、地域の様子、学校の様子が説明されていた。入口右の石碑。「八幡神社(はちまんじんじゃ)」と。現在の社号は村の名「網一色(現-東町)」を冠した「網一色八幡神社」。石鳥居を潜って進む。前方両側に銀杏の大木が。左手にあったのは神輿庫か?参道を進むと石製の「太鼓橋」が現れた。「太鼓橋」を斜めから。下を流れる水路は、神社の「穢れ祓いの川」の役をになっていて、酒匂川に繋がっているのであろう。参道横には老松が。「小田原市指定保存樹林この樹林は小田原市緑を豊かにする条例に基づき、小田原市民が一体となって緑豊かな住みよい都市づくりをするために指定されたものてす。一、指定番号 第2号一、指定年月日 昭和49年4月1日一、所在地 東町5丁目6番30号 網一色八幡神社一、主要な樹種 マツ一、面積 一、四〇〇m2 小田原市ふるさとみどり基金」「網一色公民館」。「網一色公民館」。「手水舎」。「御大典記念」碑。「御大典記念題字 海軍少将從四位勲三等功四級關重忠書此ノ地ハ往昔足柄郷ニ属シ早川荘ノ一部宮城村と稱ヘシカ後足利家ノ臣一色某冤罪ニヨリテ本村に来リ荒地を開キテ一色村ト改メタリト云フ 小田原盛衰記ニ北條氏康西國ヨリ漁師ヲ招キテ千度小路ニ住マハセ地獄網ト云ヘルヲ用ヒ海底ノ魚貝ヲ捕ラセ大イニ民利ヲ劃リ網ヲ一色ノ海岸マテ干サシメタルヲ以テ網一色ノ稱起ルニ至レリト尚當社八幡神社ハ後三年ノ役ノ剛者鎌倉權五郎景政ノ靈ヲ祀ル 副社新田神社ハ元西上百六十八番地ニアリ 社傳ニ新田義貞ノ臣船田入道某義貞ノ御首ヲ持チ來リテ埋メケリト 又三河國碧海郡(ヘキカイグン)上和田村法華宗本壽山妙園寺ノ元禄八年ノ記ニ 𣳾藤御首ヲ持チテ濃州ニ下リ夫(ソレ)ヨリ本領三州和田ェ妻子ニ暇ヲ告ケ上州新田公ノ本國ヘト志ス途次相州小田原驛ニテ異例常ナラス其御首ヲ甕ニ納メ酒匂川ノ邊ニ埋メケル 即チ新田大明神ト崇メケル云々ト 然レトモ明治維新ノ際證據(=証拠)不明ノ為メ廃社トナリシハ誠ニ遺憾ナリ 近クハ六十餘年前 明治大帝京都ヨリ東幸ノ砌リ川越ヲ為シ給ヘル由緒アル地ナリ聖上陛下天津日嗣ヲフマセ給フ鉅典ヲ擧ケサセラルルニ際シ我等ハ本村ノ沿革ヲ顧ミコゝニ記念碑ヲ建設スル所以ノモノハ温故知新以テ叡㫖ニ副ヒ奉ル忠良ナル青年タルコトヲ期セントスルニ外ナラス 從六位森森丑太郎敬書」玉垣の内に。「八幡神社」と。大正四年の(大正天皇)「御即位紀念」碑。「御即位紀念奉献 桜苗 百本 桜樹 八本大正四年十一月 網一色青年會」「出征軍人凱旋紀念之碑」。「小社」。大黒・恵比寿 二神の木像が納められていた。その上の扉は閉じられていた。そして境内右側には「新田神社」。屋根には「丸に一」。新田の家紋「一つ引」であろうか?近づいて。新田義貞が祀られているとのこと。扁額「新田神社」。「天社神文化四丁卯年 八月吉祥日」。古代における社格で天神 (あまつかみ) を祀る神社をいう。地祇 (くにつかみ) を祀る国社 (くにつやしろ) に対するもの と。「庚申塔」。「水神」水神(すいじん、みずがみ)は、水(主に淡水)に関する神の総称である。農耕民族にとって水は最も重要なものの一つであり、水の状況によって収獲が左右されることから、日本においては水神は田の神と結びついた。田の神と結びついた水神は、田のそばや用水路沿いに祀られていることが多い。また、水源地に祀られる水神(水分神(みくまりのかみ))は山の神とも結びついている。農耕以外の日常生活で使用する水については、井戸・水汲み場に水神が祀られる。水神の象徴として河童、蛇、龍などがあり、これらは水神の神使とされたり、神そのものとされたりする とウィキペディアより。奥には「神庫」。こちらが「網一色八幡神社(あみいっしきはちまんじんじゃ)」の社殿。屋根の紋は蜂巣(蓮)。「奉献 御霊八幡宮 長谷観世音菩薩 高野山弘法大師 拝禮(右)山州石清水八幡宮参詣 伊勢■大神宮大々講(太太講?)参宮 奈良春日大明神参詣 (左)讃州象頭山金毘羅大権現神拝 天保十一庚子■ 三日吉祥日剱持・・・門 ・・・」いろいろな神社仏閣へお参りして来られた方が奉納された扁額なのであろうか。又、この扁額により 江戸時代には社号が「御霊八幡宮」だったのだと。「網一色八幡神社」の社殿を横から。社殿の右側にあったのは「相撲の土俵」の如き丘であったが。老松の下を歩き「網一色八幡神社」を後にする。しかし境内に「網一色八幡神社」の文字はなく「網一色公民館」のみであったが。「網一色八幡神社」前の「旧東海道」を酒匂川に向かって進んだ。酒匂川右岸に立っていた「洪水浸水想定区域」案内板。「現在地」はここ。川岸から、先程訪ねた「酒匂川の渡し」碑方向を見る。この場所に「酒匂川の渡し」があったのだ。再び「廣重画 東海道五拾三次内 小田原 酒匂川 」。箱根の山々が描かれている。「廣重画 東海道五十三次之内 小田原 酒匂川かち渡し」。大山を中心に丹沢山地の山々姿が描かれている。そして「旧東海道」を戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.11

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-3(その42): 鴨宮駅~小田原大橋~酒匂川~「酒匂川の渡し」碑~酒匂橋~小田原市東町

この日は10月25日(金)、「小田原城下を歩く」の3回目。この日は、小田原駅の一つ前の駅で東海道線を下車し、東海道線の南側の酒匂川と山王川の間を散策し、山王川を渡り旧東海道の南側を中心に歩き、小田原駅にたどり着く事を計画。「鴨宮駅」で下車、時間は7:30前。「鴨宮駅」の歴史をウィキペディアより・1920年(大正9年)10月21日:官設鉄道(後に日本国有鉄道)熱海線の信号場として、 酒匂川信号所が開設される。・1922年(大正11年)4月1日:酒匂川信号場に改称。・1923年(大正12年)6月1日:駅に昇格、鴨宮駅が開業。旅客と貨物の取扱を開始(一般駅)。・1934年(昭和9年)12月1日:東海道本線所属に変更。・1976年(昭和51年)11月:橋上駅舎竣工。・1997年(平成9年)3月13日:自動改札機を設置し、供用開始。・2001年(平成13年)11月18日:ICカード「Suica」供用開始。改札を出て、南北を繋げる橋上連絡通路を南口に向かって進む。橋上連絡通路の窓から小田原方向を見る。雲の隠れかけているのが箱根の山々。南口の地上・小田原駅方向にあったのが「新幹線の発祥の地・鴨宮」碑。1964年の開業以降、高速鉄道の代名詞となり、近年は海外輸出される様にもなった新幹線。その発祥地を称える記念碑がJR東海道線の鴨宮駅南口前に設置されているのだが、新幹線停車駅でない事もあり、隠れた観光スポットとなっているとのこと。この記念碑はJR東海や旧国鉄ではなく、鴨宮の有志の方々によって建立されています。どうしてかというと、今回の記事で紹介している物とは別物である「新幹線発祥之地」なる記念碑が、近くの車両基地内に存在します。しかし車両基地内のため一般人は立ち寄れませんし、遠目にも見る事さえ難しい場所です。そのため有志の方々は当初、そちらの記念碑を鴨宮駅前に移転してほしいとJR東海と交渉したのですが、実現しなかったために、お金を出し合って自前の記念碑を建立するに至ったのですとネットから。「新幹線の歴史新幹線は日中戦争当時の一九三〇年代、輸送力増強の手段に「弾丸列車計画」として発案され、昭和十五年に計画が承認され工事がスタートしたものの、その後、太平洋戦争の戦況悪化で工事が頓挫しましたが、現在の新幹線の現在の新幹線は土地の買収や工事が進展していた区間を利用しました。鴨宮区間もその一つでした。昭和三十九年十月十日の東京オリンピックの開催に合わせるように、十月一日に開業しました。新幹線は、昭和三十七年、鴨宮と綾瀬を結ぶ区間が試験線となり、この試験線は開業に際し、新横浜-小田原間の一部として、現在、使用されています。東海道線鴨宮駅に隣接された試験基地は「鴨宮モデル線区」と呼ばれ、現在、「新幹線発祥之地」と制定された記念碑が建立されています。夢の超特急と言われた東海道新幹線が昭和三十九年に開業して、早や四十五年の歳月が経とうとしています。そこで、私共は、世界一速い・世界一正確で・世界一安全な乗り物、夢の超特急と言われた東海道新幹線の歴史を正しく、後世に伝えて行く為に「新幹線発祥地・鴨宮」の記念碑を建立し、地域のシンボルとして、又、世界にも誇れる歴史的にも貴重な遺産を風化させない為に、ここに記念碑を建立いたします。又、この事業基金は全額を皆様方からの温かい浄財によって賄われました。 ご協賛を賜りました方々のお名前を碑に刻み未来永劫その証を称えます。 平成二十一年四月吉日 「新幹線の発祥地・鴨宮」碑建立事業実行委員会 会長 高橋 隆一郎 (下府中地区自治会連合会会長)」「ご協賛社名」が書かれた銘板。この碑を建立する為に地元企業などに寄附を募ったが、碑には寄附に応じた60名の方の名がかかれているがその金額は総額240万強となったとのこと。高さ2mあまりの石の台座の上に、0系新幹線車輌がトンネルから出てきた姿をかたどったFRP製のモニュメントが載っていた。「新幹線の発祥地・鴨宮」👈️リンク 歌詞が貼り付けられていた。「一、小田原を東西(ふたつ)に分ける 酒匂川 川の東は 梅の里 富士の眺めは 日本一 一度おいでよ ひかりの里へ 新幹線の 発祥地(ふるさと)は 産声(うぶごえ)あげた 鴨宮 二、小田原を 東西(ふたつ)に分ける 酒匂川 川の西側 城下町 城の雄姿が 目にしみる 一度おいでよ 歴史の街へ 新幹線の 発祥地(ふるさと)は 生まれ育った 鴨宮 三、小田原の中心(なか)を流れる 酒匂川 川は流れて 相模灘 海と山とが きれいだよ 一度おいでよ 足柄平野 新幹線の 発祥地(ふるさと)は ひかりかがやく 鴨宮」南口ロータリーから「鴨宮駅」の「駅舎」を見る。「JR 鴨宮駅 南口」。「鴨宮南口通り」を南に進む。150mを進み、右折すると「小田原市街」方向へと。「富士見小入口」交差点を右折する。県道720号・怒田開成小田原線を小田原方面に歩を進める。「酒匂川」に架かる「小田原大橋」が前方に。「小田原大橋」。「小田原大橋東側」交差点。「さかわがわ」。「おだわらおおはし」。「酒匂川」の上流方向を望む。「酒匂川鉄橋」その奥に矢倉岳(やぐらだけ)神奈川県西部の箱根山地と丹沢山地の間に広がる足柄山地にある山で、金太郎伝説で知られる金時山(1,213m)の北側に位置する。おにぎりを立てたような特徴的な山容をしており、足柄平野から足柄山地の山々を眺めた際にひときわ目立つため、一目でそれと分かるのだ と。「小田原大橋」の小田原市街地方向を望む。「酒匂川」の左岸を下流に向かって進む。神奈川県の北西部を流れる川。酒勾と書くのが正しいともいわれる。 富士山東ろく、御殿場市の西方に発する鮎沢川がその源といわれ、山間を通って山北町、松田町、大井町、小田原市から相模湾に注ぐ、流長約45kmの川である。名前の由来には諸説あり、「川沿いに酒匂という集落があったため、この名を取った」というもの、「大和武尊が東征に際して、この川へ神酒を注いで龍神に祈念したところ、その匂い がしばらく止まらなかったため」というのがある と。「酒匂橋」・「西湘バイパス」を望む。「小田原大橋」を振り返る。PC桁橋 橋長:382m完成年(度):1994年(平成6年)右手に「サイクリング場 駐車場 入口」と。「酒匂川左岸サイクリング場」案内板。「酒匂川左岸サイクリング場」を見る。左手には大きな石碑があった。「酒匂川」に架かる「酒匂橋」から上流に50m程の場所にあった。「酒匂川の渡し」と。この石は?石碑ではなさそう。石碑の裏側。「酒匂川の渡し酒匂川の渡しは、東海道五十三次道中の難所の一つで、古くは船渡しが行われていたが、延宝2年(1669)船渡しが 禁止されて徒渉(かちわたり)制が施行され、冬の時期を冬川と言い仮橋を架けて往来したが、夏の時期は夏川と称し橋を 架けないので必ず手引・肩車・輦台(れんだい)など有料で川越人足の力を借りて渡らなければならなかった。この制度は 明治(4年(1871))に廃止された。」歌川広重 作東海道五十三次・小田原・酒匂川(保永堂)👈️リンク大錦横絵(初摺)天保前期(1830〜36) が描かれていた。こちらが本物(初刷)の写真。画面遠景に、様々な色彩と形で描かれた山々はまるでキュービスムの抽象絵画のような響きがある。その斬新さに目を奪われ、山のふもとに描かれた小田原城を見落としてしまいがちだ。その小田原城の手前に広がる宿場が小田原宿である。画面手前を流れる酒匂川は、幕府の政策から架橋や渡船も禁止され、川越し人足による徒渡し(かちわたし)によって渡る方法しかなかった。後に改版された異版では、この山々の色彩の面白さは失われてしまっている と。歌川広重 作東海道五十三次之内・小田原酒匂川かち渡し(行書東海道)大錦横絵 天保後期(1837〜43)保永堂版より低い視点から、近景に砂州、中景に酒匂川の流れ、遠景に箱根の山を描く。広重の代表的な東海道シリーズの一つ。揃物名および宿名が行書体で書かれているので、俗に「行書東海道」という。描方は、書の真行草の行書体風の強い画面構成で、省筆と省色により飾り気の無い作品群に仕上げられている。現在の「酒匂川の渡し」のあった場所をカメラに。「二級河川 さかわ川 神奈川県」と。その先に「酒匂橋」。当時と現在の「酒匂橋」の地図。江戸時代、「歌川広重/東海道五十三次小田原」でも有名な酒匂川の渡しがあるように、橋は架かって無かったと言われてるが、冬場渇水期には仮橋が架けられていたそうだ明治9年の絵図とのこと。「相州小田原酒匂橋」の写真。「酒匂橋東側」交差点。「酒匂橋」を望む。「酒匂橋」・「酒匂川」。「酒匂橋」👈️リンク。左手に「西湘バイパス」の「西湘大橋」そしてその奥に「白鴎海岸」。「酒匂橋」を渡りながら、上流側を見る。「小田原大橋」、「酒匂川橋梁」を見る。再び「酒匂川河口」と「西湘大橋」をズームして。1971年完成、全長 625.55 mと。この時間は引き潮の時間か? 大きな中洲が現れていた。「酒匂橋」の欄干には梅の花が。「酒匂川」の河口には多くの水鳥の姿が。ズームして。「酒匂橋」を渡ると「日本橋から82km 小田原市東町」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.10

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-2(その41):小田原駅への帰路

この日の予定を全て完了し、「尊徳博物館」を後にして「小田原駅」に向かって歩く。途中、「藤棚」交差点から「小峯橋(御茶壺橋)」を渡り、小田原城内に入り徒歩の距離を稼ぐ。左手に見えたのが「小田原城 銅門」👈️リンク。「住吉堀」に近づいて。「御茶壺曲輪」を進むと正面に見えて来たのが「住吉橋」そしてその先に「銅門枡形内仕切門」。この辺りは、今年の6月11日に訪ねて、既にブログアップしているので内部には入らず。その先にあったのが「内冠木門」。右手奥には「小田原三の丸ホール」が見えた。「小田原城 馬出門」👈️リンクを潜って進む。再び前回訪ねた「小田原三の丸ホール」👈️リンクを見る。「めがね橋・「馬出門土橋」から「二の丸隅櫓」を見る。その左奥には「小田原城 本丸」👈️リンク の姿も。そして「学橋」を渡り「小田原城 二の丸広場」👈️リンク へと歩を進める。この日は「小田原城 二の丸広場」で「小田原城骨董市」👈️リンクと「小田原おでん祭り」が開催されていた。「小田原城 二の丸広場」と「小田原城骨董市」の横断幕。「本部・インフォーメーション」が正面に。「小田原おでん祭り」会場。「小田原おでん祭り」は小田原市内の老舗蒲鉾店をはじめ、数々の地元製造者が作った自慢のおでん種に、小田原曽我地域の梅林で採れた梅で作った「梅みそ」を付けて食べる「小田原おでん」を堪能できるイベントである と。「小田原おでん」には列が。旨そうな「小田原おでん」。「梅みそ」で楽しみました。こちらは「小田原城骨董市」会場。様々な骨董品が所狭しと。「洋風おでん」も。そして「お堀端通り」を歩き、「小田原駅」へと向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.09

コメント(0)

-

小田原城下を歩く-2(その40):報徳博物館(5/5)

展示室中央の楕円形展示ケース内の展示物を追う。ここにも「尊徳像」「一円札」「一円札」をズームして。昭和21年(1946) 3月に発行された一円券に初めて「ニ宮尊徳」が採用された。「昭和御大典記念」(大日本尊徳翁普及会)の尊徳像が採用された と。「一円札昭和21年(1946) 3月に発行された一円券に初めて「ニ宮尊徳」が採用された。当初「武内宿祢(たけうちのすくね)」でGHQに申請したが、軍国主義のシンボルとして却下され、急遽変更したもの。この肖像は「昭和御大典記念」(大日本尊徳翁普及会=右図参照)の尊徳像と同じ図柄である。」「桜町領復興仕法議定書(文政6年3月)」「桜町領復興仕法議定書(文政6年3月)これは尊徳が桜町領に引っ越す際に小田原藩・宇津家・尊徳の間で取り替わされた、委任条件を明示する議定書である。その内容は、(1)復興仕法を行う10カ年の間、宇津家の収人は米1005俵余、畑方金127両余、その他17両余に 固定し、その外は尊徳に任せる。(2)事業費の一助として米200俵と金50両を、年々小田原藩から尊徳に渡し、年々の勘定を 報告するにおよばない。(3)10カ年は尊徳の思いどおリに行ない、いちいち伺をたてないでよいし、小田原に帰るこも 命じない。など、全6カ条にわたっている。これをみると、尊徳の主張がかなり盛り込まれ、 彼が自由に復興事集にあたられる内容になっている。 (県重文、ニ宮家伝来資料1-6)」左に「読み下し」。「釈文」「成田山水行場(断食場)の図」「成田山水行場(断食場)の図豊田正作らの妨害などにより、桜町の仕法が頓挫(とんざ)していた文政12年(1829)正月、尊徳は突然姿をくらまし、3月には、下総(しもうさ)の成田山で21日間の断食祈誓(だんじききせい)を行った。ここで尊徳は、敵対する人々をも包みこむ円やかな心境に違し、後年の哲理への端緒を開いた。一方、尊徳の失踪は桜町の農民や宇津家・小田原藩に仕法の意義を確認させる契機ともなり、以後、桜町仕法は順調に進行した。 (成田山霊光館所蔵・部分)」「尊徳辞任願(文政11年4月)これはニ宮尊徳が桜町領の領主宇津氏の役人にあてた仕法取り行いに対する辞任願いである。前半部分はこれまでの経緯と仕法の内容について述べ、後半では復興するにしても農民の心が荒廃しており、充分進展していないことを述べている。最後に農民の心を改めることは私(尊徳)のおよばないことであり、10カ年費いをしても永続の道はおぼっかないとして、辞任を願い出た。このように、荒廃した村を建て直すことの難しさ、何よりも人の心を改めることが困難であることを尊徳は痛切に感じていたのであった。この辞任願いは結局却下され、仕法は継続された。 (県重文、ニ宮家伝来資料 2ー1 )」「天保2年 宇津家永安法献策下書」「天保2年 宇津家永安法献策下書文政6年から10カ年の約束で行なってきた桜町仕法の年限が天保2年で終わる。古来のように復興したわけではないが、宇津家の年貢をこれまでの2倍にすることができるようにまで立ち直った。尊徳は桜町領の土地柄から年貢料は2000表が限度であると述べ、これまでどおりの分度で不足分は本家小田原からの援助をうけ、領内の復興を今後五カ年継続したいとその内意を報告した。復興事業が困難を極めたとはいえ事業の成果はかなりあらわれてきたといえる。宇津氏も彼の内意を受け入れ、以後五カ年間尊徳に仕法を任せるようになった。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1-22 )」「嘉永5年12月24日宇津釩之助桜町仕法感謝状尊徳が桜町仕法に着手してから約30年が過ぎた。その間に彼は荒廃した桜町領に荒地の開発、人別の増加、窮民の撫育、分家・入百姓の取立と新家作、用悪水・溝堀立・道橋普請などを行ない、次第に復興することができた。天保10年には宇津家にはいる年貢量も倍増し、領主財政も若余裕を生じるようになった。この資料は、宇津氏がこれまでの尊徳の世話に対して、感謝の意を表わし、高100石を進上するので、尊徳仕法の費用の一部にしてほしいと述べたものである。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1-27 )」「天保5年2月19日 徒並昇任書尊徳は組徒格(くみかちかく)という身分で桜町仕法に携わってきたが、この年に「徒並(かちなみ)」に昇進した。資料は、小田原藩の勘定所から尊徳に昇進の旨を伝えたものである。組徒格の時と同じく5石2人扶持を与えられていた。小田原藩は尊徳による桜町仕法を高く評価し、それを昇進の理由としている。特に、天保4年秋の飢饉で他領のほとんどが夫食(食糧等)米に困ったが、桜町領では囲穀などによって夫食米を備えており、尊徳の行き届いた処置を賞賛している。これが尊徳徒並昇進の契機となった。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1ー24 )」「天保10年12月4日 鵜沢作右衛門・男沢茂太夫・入江万五郎・山崎金五右衛門書状」「天保10年12月4日鵜沢作右衛門・男沢茂太夫・入江万五郎・山崎金五右衛門書状天保1 0年8月、桜町から長男弥太郎が大病との知らせをうけた尊徳は急ぎ帰陣した。やがて弥太郎の病気も回復し、他の用務も片付いたので、12月初め、尊徳は再び小田原に向うことになった。この書状は迎えの者に持たせたもので、尊徳が小田原に来るのを家老・諸役人をはじめ曽比村・竹松村の農民が今か今かと待っており、「何事も時節到来、報徳の大道をもって悪魔をふき払い申さず候ては相成るまじく」と、この時点での盛り上がる熱意を伝えている。尊徳が弥太郎だけでなく小田原領の父親的感覚で描かれている点が興味深い。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1-57)」「天保8年2月7日 小田原仕法委任全書」「天保8年2月7日 小田原仕法委任全書天保7年(1836)東日本は大飢饉にみまわれた。小田原領内でも同様に大凶作となり、特に高冷地では飢えが迫っていた。藩主大久保忠真は江戸藩邸に尊徳をよび、手元用意金千両を授け、それに桜町領で生み出した余剰米金を加えて小田原領内に報徳金・貸付けなどの道を存分に行い、ゆくゆく領民生活を安定させるようにと尊徳に命じた。これが小田原領仕法の始まりである。尊徳は3日後の2月11日に江戸を発し、小田原に向かった。この命令書は飢民救済だけでなく小田原領永安の復興仕法委任命令になっている。手元用意金を渡したり、仕法を存分に行なうように指示した忠真がいかに尊徳を信頼し、期待していたかうかがうことができよう。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1-33 )」「桜街拾実 (天保13年5月)」「桜街拾実(おうがいしゅうじつ)(天保13年5月)この資料は報徳仕法の反対派によって烏山藩の家老職を追放された菅谷(すげのや)八郎右衛門が、尊徳の言行と報徳仕法の事績を記し、従弟を通して、当時の老中首座水野忠邦に提出したもので、内容的にも貴重である。尊徳推薦の動きは他にもあったが、本書が直接のきっかけとなって、この年の10月に尊徳は幕臣に登用された。また、烏山藩では報徳仕法再開の機運が高まり、菅谷は家老に復職し、仕法が再開されることになった。 (県重文、ニ宮家伝来資料 3ー19 )」「利根川分水路堀割御普請 見込之趣申上候書附」 「利根川分水路堀割御普請 見込之趣申上候書附 (天保13年11月)尊徳は幕府登用の直後、利根川分水路開削工事の現地調査に参加をするように命ぜられた。その時作製した報告書が、この資料である。尊徳は分水路を新たに開削すれば喜ばない者もあらわれ、単に工事を行なったのでは失敗すると述べ、彼独特の方法を示した。まず、工事費14万両を周辺諸村の荒地開発と貸付の費用にあてて6年間にわたって窮民を救えば人の和を得ることができる。それとともに、年々の返済金と利息によって工事費が捻出でき、7年めから工事をはじめると20年めまでに14万2千両の工事費と10万両の残金、それに復興した村々が見られるとしている。 (県重文、ニ宮神社資料 2ー48 )」「下館談話記(嘉永3年10月15日)」「下館談話記(嘉永3年10月15日)莫大な借財をかかえた下館藩の報徳仕法は天保9年から行なわれ、徹底した倹約の結果借財はまもなく激減し、財政も良好になりつつあった。すると、藩士のなかには削減された給与も元に戻すような声が高まり、仕法は遅延ぎみてあった。なにより領内の村々の復興事業はほとんど着手されていない。嘉永3年10月、尊徳は下館に乗りこんで、仕法継続か否かはっきりしない藩の重臣らに会い、藩全体の大病を癒やすのは今しかないと延々説得した。この資料は随行・同席していた弟子の富田高慶が尊徳のことばを綿密に筆記したものである。 (県重文、ニ宮家伝来資料 3ー41 )」「布袋児戯図 墨画」「布袋児戯図 墨画この絵は、尊徳が描いたという確証はないが、左下隅に「尊徳」の押印がある。彼は「福盛をわがはは常に布袋かな」という道句を詠んでいる。天地は大父母であり、大いなるわが母は常に大きな袋を持っている。それは布袋和尚の肩の袋と同様、無蔵の福徳を内蔵し、人の子がねだれば母は快く袋のロをあけて福徳を与えるという意味の句である。この句を絵で表わしたのがこの図であると考えても不自然でない。 (静岡市 長田貞雄氏所蔵)」「二宮尊行 肖像」「ニ宮尊徳へ従四位追贈の宣旨 写」「ニ宮尊徳へ従四位追贈の宣旨 写明治24年(1891)、故ニ宮尊徳へ「特旨ヲ以テ従四位ヲ被贈(おくらる) 」との宣旨が下された。この書類は尊徳の孫にあたる尊親が控用に写したものである。「ニ宮尊行書状(安政3年9月21日)」「ニ宮尊行書状(安政3年9月21日)日光仕法が命ぜられた頃から尊徳は体調をくずして病に伏せることが多かったが、病気をおして日光神領の仕法にあたった。安政3年9月にはかなり悪化し、壬生藩の斎藤玄昌が診断している。この書状は尊行が母にあてたもので、昨日は気を失うほど悪い状態だったが、本日は気分もすぐれている様子であると報告している。10月には快復にむかうようにも見えたが、20日に急変し、現在の午前10時ころ、ついに亡くなった。 (県重文、ニ宮家伝来資料 1-167」二宮尊徳の長男・二宮尊行の妻「ニ宮鉸子(こうこ)」の写真。「ニ宮鉸子(こうこ)ニ宮鉸子は近江(現滋賀県)大溝藩士三宅頼母(みやけたのも)の娘で、嘉永5年(1852) 17歳のとき、野州東郷陣屋で弥大郎尊行と結婚した。舅(しゅうと)の尊徳に給仕のほか仕事の手伝いで読み書きもさせられ、後々非常に役立ったという。日光仕法中は今市に、維新後は相馬に住んだが、明治4年に尊行と死別。尊親が北海道開拓中は、札幌で徳(いさお)以下3人の孫の面倒をみた。明治40年一家は再び相馬に帰り、鉸子は詠歌や書画の平穏な余生を送り、多くの歌稿を残している。大正9年( 1920 ) 85歳で逝去。」「ニ宮鉸子筆 歌稿・絵画」「ニ宮鉸子筆 歌稿・絵画(県重文 ニ宮家伝来資料)」「版本 ニ宮翁夜話」「福住正兄(まさえ)は平田流の国学に理解が深く、これに関する和歌文章を多く残しているが、尊徳の高弟として『富国捷径(しようけい)』・『ニ宮翁夜話』の著作や報徳社の組織指導などで顕著な業績をあげた。県重文 3ー(21) 版本 富国捷径 3ー(25) ニ宮翁夜話草稿 3ー(26) 版本ニ宮翁夜話 4ー(32) 版木ニ宮翁夜話 報ニ宮神社蔵」「ニ宮先生御説徳聞書」「ニ宮先生御説徳聞書柴田順作の所持にかかる尊徳の説話集の写本で、天保年間の語録として重要である。 県重文3ー(14)」「報徳教林豊田正作が先生の説話や関係文書を収録したもの 県重文3ー(12) 報徳ニ宮神社蔵」「尊徳自筆」「尊徳自筆」(遺墨断簡 県重文 二宮家伝来資料」「尊徳生家周辺屋敷地測量図」「尊徳生家周辺屋敷地測量図文化元年(1804)、伯父万兵衛の希望により、尊徳生誕の屋敷地と、万兵衛所有の畑地とを交換する際、18歳の尊徳が実測・調製した図面。図の下方「銀右術門」とあるのが、その屋敷地である。この交換は、尊徳側に不利な条件であったが、尊徳は伯父の恩・一族の将来などを考慮して受諾した。 (県文ニ宮家伝来分 1ー1 )」「幸田露伴著『ニ宮尊徳翁』(明治24年刊) ロ絵」「幸田露伴著『ニ宮尊徳翁』(明治24年刊) ロ絵少年時代の金次郎が、薪採りの行き帰りにも『大学』の書物を懐にして、途中歩きながら大声で朗誦したため、村人から「キ印の金さん」とあだ名されたことは富田高慶著『報徳記』などで伝えられている。その姿を想像して描いたものとして、現在確認されている最古の文献がこの露伴の著書のロ絵である。」閲覧した展示室を振り返って。「尊徳遺訓」「夫(それ)鍬鎌盤(は)農を経営能(の)重宝、民を救ひ國を安春(ず)る能(の)元、一日もなくて叶王須(わず)、抑(そもそも)い尓(に)しへを考ふる尓(に)吾朝神代のむかし、豊芦原越(を)安国と平け給ひしより今日唯今尓(に)至るまで國を冨し、家を斉ひ、人命を養ふ、是より尊きハなく、能々力を尽せ盤(ば)天地の感應目前尓(に)顕連(れ)、米麦雑穀湧出、金銀財宝功徳をてら須(す)故尓(に)食ふも飲も衣も安楽自在なり、然ら盤(ば)此重器を用ゆる事片時もゆるかせ尓(に)すへから須(ず)、此功徳尓(に)よら須(ず)して外耳(に)冨貴を願ふ遍(べ)から須(ず) 大正三年 初冬 鉸子 謹書 七十九年 (尊徳嫡男 二宮尊行夫人)」内田定次(ていじ)作象眼(ぞうがん)👈️リンク「金次郎像」箱根・小田原の木工と聞けば、寄木細工と答える人がほとんどだが、もう一つ木象嵌という細工がある。制作工程はそれぞれ違うが、特徴として寄木は直線的な幾何学模様に対し、木象嵌は別名木画とも呼ばれるくらい絵画的である。まずは、少し木象嵌の歴史を学んでみよう。象嵌そのものは遠くシリアが発祥の地といわれ、シルクロードを経由して、飛鳥時代に日本に伝わったとされている。木象嵌は江戸時代からの指物の一つとして、手彫りによる彫り込み象嵌という技法が伝わってきたが、明治25年ごろ、箱根湯本の白川洗石氏によって、糸鋸(いとのこ)ミシンを用いた挽き抜き象嵌技法が開発され、また、明治40年ごろには、特殊な大鉋(おおがんな)を使って種板を何枚にもスライスする、量産方法が完成した。その後も木象嵌師達によって、染料で木を染める染木やボカシなど、様々な工夫や改善がなされてきた。 制作工程は、・絵を作りそれに合わせた木を選ぶ。・絵を地板に写す。・糸鋸の歯を絵に合わせて何本も作る。・くり抜く地板と嵌め込む板を2枚重ねて同時に挽き抜く。・接着剤をつけて嵌め込む。・種板(嵌め込んだ板)を大鉋で薄くスライスする。・ズク(薄くスライスしたもの)をアイロンで伸ばし、和紙で補強のため裏打ちし、完成品とする とネットから。「内田定次(ていじ)作象眼(ぞうがん)「金次郎像」薪採りの帰り、道端に腰を下ろして本を読む金次郎を描いた作品。金次郎の後方に置かれた薪には、トンガリ(両端を尖らせた天秤担ぎ用の棒)が差し込まれています。作者の内田定次氏は小田原市南町在住の木象眼師です。〔日比野克哉氏寄贈〕」ここにも「金次郎像」「山室浪夫氏作「金次郎像」 (山室千代氏寄贈)」天井から吊るされたシャンデリア風ガラス球作品を見上げる。ここにも「二宮尊徳」像。「桜町領」時代の姿であろうか。売店棚には様々な「二宮尊徳」に関係する本が販売されていた。「報徳訓」が壁に。「父母根本在天地令命」:父母の根元は天地の令命にあり尊徳翁は万物の根元を神として敬っておられました。そして、その父母として伊邪那岐、伊邪那美の大神を敬っておられました。尊徳翁は幼い時に亡くなられた御両親を思うにつけても、我が身の貴さを深く考えました。天地の令命、すなわち永遠の真理を悟られた言葉といえるでしょう。「身體根元在父母生育」:身体の根元は父母の生育にあり過去・現在・未来において貴重な身体は、いうまでもなく父母より授かったものであります。言い換えれば父母の分身であります。この父母 が我が身に施した徳は、限りない愛情とたゆまぬ養育の努力以外の何ものでもありません。しかし、父母の生育も、その父母の根元である天地の恵なくしては現在はありえません。「子孫相續在夫婦丹精」:子孫の相続は夫婦の丹精にあり各個人の心を受け継ぐ、家を継ぐ、ひいては国、社会、人類の歴史を継ぐべき使命の若者達の進歩発展は、一口に一円融合の精神をもってなされることであります。現在繁栄している全てのものに共通していえることは、良き後継者を残すためには、それ相当の必然性を必要とするということです。「父母富貴在祖先勤功」:父母の富貴は祖先の勤功にあり伝統には有形無形があり、日本伝統の遺物遺産とは現代日本人の環境であり性質であります。また、伝統的精神とは現代日本人の心ではなく、現在に至るまでの日本人の心であります。先人が努力した有形無形の力は、日本人 の伝統としていきております。「吾身富貴在父母積善」:吾身の富貴は父母の積善にあり父母の子孫にたいする精神や恩もまた伝統であります。しかし、あまりに身近であるが為に気づかず、また、あまりに大きなものであるがためにとらえにくいものです。成長した現在の自分を振り返ったとき、全てが父母の積善勤功によるものだと気づくでしょう。「子孫富貴在自己勤労」:子孫の富貴は自己の勤労にあり祖先の精神文化を、より正確にさらに前進するよう近代化し、それを子孫に伝えていくことは、一中継者として自己の義務であり、子孫繁栄の道を切り開くものでもあります。「身命長養在衣食住三」:身命の長養は衣食住の三にあり人間が生きてゆく為に必要なものは、衣食住の三つであります。これらを、自分の生活に合わせて節度をわきまえることは、天命の寿命を全うする最善の道であります。「衣食住三在田畑山林」:衣食住の三は田畑山林にあり田畑山林があれば必ず衣食住には困らないということではなく、田畑山林という自然と神の恩恵あってこそであるということです。また、自然破壊は天災につながることの証明でもあります。「田畠山林在人民勤耕」:田畑山林は人民の勤耕にあり自然の持つ無限の徳は、人が手を入れて初めてその価値がでます。土地の価値をいかにして高めるか、また、産業においてもどのようにして発展させるかは、人々の努力と勤耕にあるのです。「今年衣食在昨年産業」:今年の衣食は昨年の産業にあり今年の衣食が整うためには、自然の道にのっとった産業界の昨年の苦労と努力があってこそです。このことは産業界だけでなく人生のあらゆる行為全てに通じるものです。「耒年衣食在今年艱難」:来年の衣食は今年の艱難にあり昨年の努力と丹精によって今日という現在があるのですから、今日という日々は未来のためにいっそう努力しなければなりません。日々努力し継続することは大変なことでありますが、しかし、その辛さに打ち勝ってこそ期待すべき未来があるのです。「年々歳々不可忘報徳」:年々歳々報徳を忘るべからずこの最後の言葉は、それぞれの項の最後につくべき言葉であります。物事をこのような精神で考えることこそ、明るい社会の建設に一番大切なことであり、この精神の考え方や生活態度を、現代日本人の生活の基本として忘れてはならないのです。「二宮先生御肖像」。展示会ポスター「外国奉行と神奈川奉行」「今年は、安政元年(1854)に横浜で日米和親条約がむすばれてから170周年にあたります。この条約の締結によって、日本は欧米諸国と恒常的に外交をおこなう必要に迫られ、幕府は安政5年(1858)外国奉行(外国方)を創設します。一方、安政6年(1859)に開港された横浜には神奈川奉行が置かれることになりました。外国奉行と神奈川奉行の研究・展示は、これまでほとんどおこなわれてきませんでした。外国方は外務省の前身にあたる組織で、幕末の厳しい国際環境のなか、幕府外交のかじ取りを担います。一方、神奈川奉行(所)は神奈川県(庁)の前身機関で、開港場周辺の行政をおこないつつ、居留地で外国人との折衝も担当したのです。このふたつの組織の検討は、近代の日本外交のルーツを考えるうえで非常に重要です。今回の展覧会はPart1として外国奉行に、Part2として神奈川奉行にそれぞれスポットをあて、ふたつの組織の実態や幕末の「外交官」たちの姿、そして開港都市横浜の様相を、古写真・絵画・絵図・古文書など総計約150点の資料から紹介します。Part1 からPart2にかけては展示資料を全点入れ替えます。蓄積された詳細な研究の成果をより多くの歴史資料を通じて知っていただければ幸いです。」とネットから。ポスター「特別展 久米田寺」「神奈川県立金沢文庫では、2024年9月28日(土)から11月24日(日)まで特別展「久米田寺」を開始します。神奈川県立金沢文庫に隣接する称名寺は、鎌倉幕府で重きをなした金沢北条氏の菩提寺で、各地の学僧があつまる律院でもあり、また真言密教弘通の道場、そして華厳修学の一大拠点でした。称名寺歴代長老のうち、第三代長老の本如房湛睿は華厳、戒律、真言などの碩学でしたが、彼が教学の研鑽を深めたのは和泉国久米田寺(大阪府岸和田市)でした。行基創建と伝わる久米田寺には、鎌倉時代からの中世絵画や古文書が多数伝来しています。一方、湛睿とその周辺の僧侶が久米田寺で活動したことから、称名寺にも久米田寺に関する史料が多数伝来しており、現在金沢文庫が管理する国宝「称名寺聖教・金沢文庫文書」の一角を占めています。久米田寺と称名寺という遠く離れた両寺院ですが、中世には密接な僧侶の交流があり、互いの歴史や教学研究の面で深い関係にありました。同展覧会では久米田と称名寺伝来の資料群に加え、湛睿をはじめとする僧侶の活動と寺院間交流のなかで生成した資料を一堂に集め、中世久米田寺の歴史を紹介するとともに、知られざる両寺院の交流の歴史を解き明かします」とネットから。「尊徳博物館」を訪ねて、ほぼ一人占めにて「二宮金次郎・二宮尊徳」👈️リンク について博物館でその展示品をカメラに収め、そしてこのブログを書きながら多くを学んだのであった。ブログを書きながら、印象に残った二宮尊徳の言葉を。●「五条講」 五条講とは、以下の信条に成り立ち、お金の貸し借りを行うようにすること。 「仁」…仁愛・慈愛・慈悲の心のこと 「義」…正義を貫き、筋を通すこと 「礼」…礼節を重んじること 「智」…道理・真理・真如を正しく把握する知恵のこと 「信」…誠・真心・信頼のこと●「報徳思想」 報徳思想とは、至誠・勤労・分度・推譲の4つの考えを元に徳に報いる生き方を実践する 考え方です。 真心を持って誠実に仕事を行い、また自分の仕事に誇りを持ち、仕事を高めるような 働き方をすること。 また、収入の中での支出をし、支出が収入を超えないこと、また、分度で残したものを 独り占めにせず、分け与えたり将来に残すことの大切さを説きました。●「尊徳仕法」 二宮尊徳の行った領主財政復興のための施策。 尊徳は桜町(現、栃木県二宮町)を復興させ、幕府の役人としても活躍した。 常総地方では、下館・谷田部藩領の農村や旗本領の青木村(現、桜川市)および天領の 棹ケ島村(現、筑西市)、花田村(現、筑西市)などの復興、さらに下館藩の財政再建に 協力した。 ●「分度」 分度とは、自分の置かれた状況や実力を考慮して、収入の範囲内で支出を収める考え方。 二宮尊徳が創始した仕法上の用語で、報徳思想の4つの原理(至誠・勤労・分度・推譲)の 1つ。あらかじめ定めた収入の範囲内に支出を収めることを言う。 尊徳は、過去に遡る調査で見定めた土地の生産力に基づき、農民と領主双方の取り分を 設定した。 その上で農民達には勤労を求めた。 努力すれば、分度を超える収入が生まれる ことになるが、この分度以上の収入は、子孫や他者に譲ることとされた。 至誠:まっすぐで思いやりのある心のこと。 勤労:熱心に働くこと●「推譲」 将来に向けて、生活の中で余ったお金を家族や子孫のために貯めておくこと(自譲)。 また、他人や社会のために譲ること(他譲)。 すなわち、努力すれば、分度を超える収入が生まれることになるが、この分度以上の収入は、 子孫や他者に譲ることとされた。これを「推譲」と言う。子孫への推譲は将来世代に残す 貯金であり、他者への推譲は地域への寄付と言い換えられる。 推譲で集まった資金は、用水路の整備や洪水対策などの土木事業、農民の借金を一括返済する ための無利子の貸付等に使われた。困窮要因の除去と基盤整備で農民の意欲を引き出し、 生産力を高めたのだ。その結果生まれた分度以上の収入を推譲させ、地域の人と経済を建て 直す。この自助と共助による復興の仕組みに尊徳の独創がある。●「万象具徳(ばんしょうぐとく)」 「あらゆるものに徳はある」と考えました。これを「万象具徳」といいます。●「積小為大(せきしょういだい)「小を積んで大と為す」」 小さな努力をこつこつと積み重ねていけば、いずれは大きな収穫や発展に結びつくという 考え。大事を成し遂げようと思うなら、まず小さなことを怠らず努めることが大切であると。 大事をしようとして小事を怠り、”できない、できない”と嘆きながら、行いやすいことを 努めないのは小人の常である。およそ小を積めば大となるものだ。一万石の米は一粒ずつの 積んだもの、一万町歩の田は、1鍬ずつを積んだもの、万里の道は一歩ずつを重ねたもの、 高い築山ももっこ一杯ずつを積んだものなのだ。だから小事を努めて怠らなければ、大事は 必ず成し遂げられる。小事を努めずに怠る者が、どうして大事を成し遂げることが できようか。●「一円融合」 「一円融合」とは、すべてのものは互いに働き合っており、一体となったときに初めて結果が 出るという意味。植物は、水、温度、土、養分などが融け合った中で育ちます。 人間も同じで、自然環境や社会環境が一つになって融け合い、働き合う中で育っています。 このことから、何事を行うにも力を合わせて一つになることが大切であると考えられるように なりました。つまり全員が、心を一つにして協力し、力を出し合うことで、素晴らしい力を 発揮できるということです。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2024.11.08

コメント(0)

-

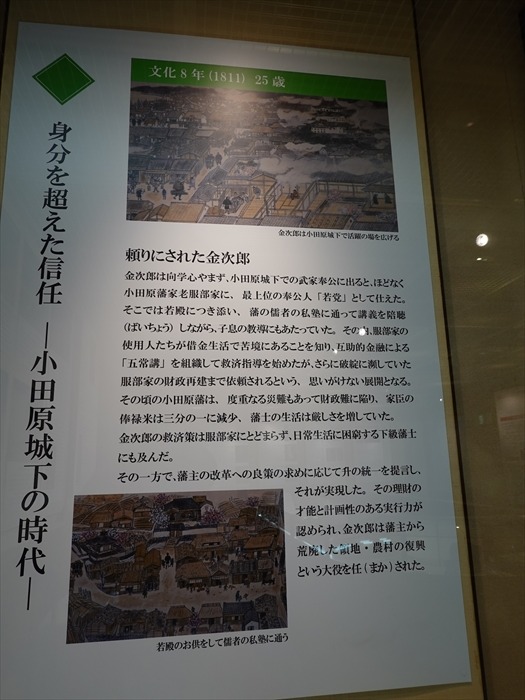

小田原城下を歩く-2(その39):報徳博物館(4/5)