PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

宮崎串間での仕事を終え、宮崎空港への帰路、日南市内にある飫肥城址に立ち寄る。

「城下町の風情と情緒のある町」飫肥は、伊東氏5万1干石の城下町として栄えた

「九州の小京都」。

飫肥は戦国時代、飫肥城の覇権をめぐって伊東家と島津家の間で激しい合戦が繰り

広げられ、合戦は80余年にわたって続いたと。伊東義祐は、飫肥城主の島津忠親を

打ち破り、念願であった飫肥城を奪うが、すぐに島津氏の手に戻ったと。

その後、天正16年(1588年)、豊臣秀吉の命により、義祐の子・祐兵(すけたけ)が

伊東家の居城として入城し初代藩主となり、飫肥城下の建設に取りかかったのです。

飫肥城下は四方を山に囲まれた小盆地に位置して、酒谷川が城下町の東、南、西を

蛇行して取り巻き、外堀の役割を果たしているのです。

飫肥城に近い方から、上級、中級家臣、町家、下級家臣の屋敷地。

以降、明治初期まで280年間、伊東家は14代にわたって飫肥藩を治めたとのこと。

まずは大手門、 松尾の丸に向かう。

通路の横には豆柿が鈴なりの柿の木が青空に映えていた。

小村記念館。小村壽太郎は日露戦争後の1905年(明治38年)、ポーツマス会議

日本全権としてロシア側の全権ウィッテと交渉し、ポーツマス条約を調印した

日本の歴史に残る外交官。

飫肥城の大手門は、明治時代初めに取り壊されたが、 昭和53年(1978年)6月に

樹齢100年の飫肥杉を使用し、復元されたとのこと。

木造渡櫓二階建て、本瓦葺の重厚な造りの江戸時代の櫓門。

大手門が前方に。

大手門に向かって左手にある、明治になって城主が移り住んだ「豫章館」入り口にて

共通券を600円で購入。この豫章館見学は後ほど。

大手門脇のモミジの紅葉も今が盛り。

大手門を入ると曲がりくねった位置に石段と石垣そして白き石塀が。

振り返ると大手門からの美しい紅葉が。

歴史資料館への階段。

歴史資料館。

白い建物の中には、飫肥藩ゆかりの品々を展示。800年続いた由緒ある家柄の

伊東家。その19代祐兵(すけたけ)公が天正15年(1587)秀吉より飫肥城を賜って

以来、明治4年の廃藩に至るまでに伊東家14代の城主がこの地を本拠としたのです。

入り口で日本100名城のスタンプをGET。

この長い歴史に支えられ飫肥藩伊東家や家臣達に伝えられてきた、甲冑・刀剣・武具・

古文書・衣服等飫肥藩ゆかりの歴史資料、約220点が展示、保管されているのです。

赤穂藩から伊東家へ嫁いだ姫が乗ってきた駕籠とのこと。

旧本丸跡は飫肥杉林の中に。

左側の石垣の上が本丸跡。

松尾の丸への階段。

階段から振り返ると、本丸下の紅葉も美しかった。

松尾の丸は飫肥城復元事業により、昭和54年(1979年)に、江戸時代初期の書院造りの

御殿として、 在来工法を使用して再建。 建物は延床面積約800平方メートル。

玄関の間、御座の間、御寝所、涼櫓、茶室など20室以上の部屋が再現されていた。

「御座の間」と名付けられた12畳の部屋。我が家にも似合いそうな壁そしてふすまの模様

が印象的であった。

「二の間」(12畳)と名付けられた部屋に展示されていた「川御座船」。

「舞鶴丸」と名付けられており、船の長さが71尺(約21.5m)、巾(腰当)11尺余

(約3.4m)で、実物は約3倍の大きさと。

参勤交代などで、藩主を乗せて「飫肥城」から日向灘の間を航行したと。

御寝所。

二畳の間に黒漆にも見える便器が据えられ、使用禁止と書かれた「殿様御厠」。

使用禁止の文字は過去にこの場で????。

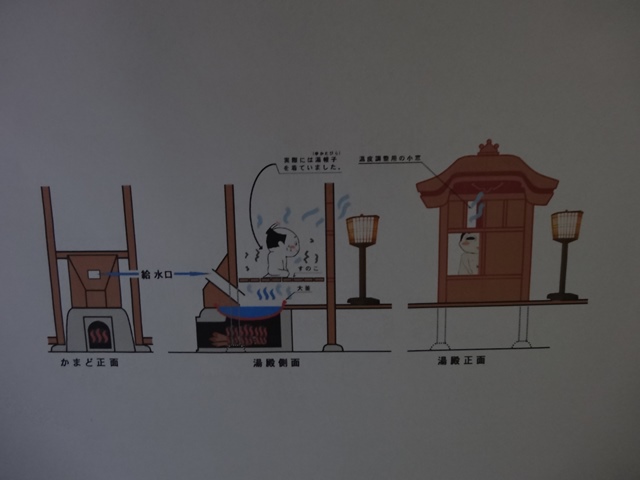

「湯殿(蒸風呂)」と記載されていた部屋。

手前は脱衣所とのこと。

屋根のある仕切られた場所の床下には蒸気を発生させる大きな鍋があり、当時の風呂の

様子を知ることができる説明板も。現在のサウナ風呂。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17