PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

小田原城歴史見聞館に立ち寄る。

小田原城の始まりから現在に至るまでの歴史を音と映像で楽しむことができる体験型の情報館。

見聞館内には、ウエルカムゾーン、江戸時代ゾーン、北条五代ゾーン等のゾーンがり、

「ミニシアター」で小田原北条氏の滅亡の歴史を学習。

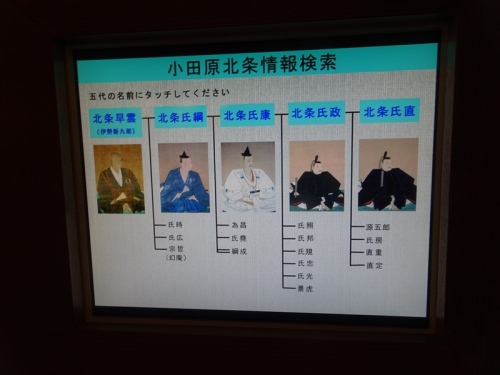

北条五代ゾーン。

戦国時代、小田原城を本拠に関東一円を支配した戦国大名が北条氏(後北条氏とも言う)。

歴代当主五人は、北条五代と呼ばれている。

明応4年(1495)、関東で理想の国家を作ろうと、大森氏を退け、北条早雲が伊豆韮山から

小田原城に入った。以後、北条氏は小田原を拠点として、多くの人材を上方から招き、

産業を興し、着々と勢力を伸ばして行った。二代目氏綱が関東支配の礎を築き、

三代目氏康の時代には城下町の形態も整えられ、小田原は関東における

政治、経済、産業、文化の中心として繁栄。そして、天下統一の機運が高まる中、

四代氏政・五代氏直は、豊臣秀吉軍の攻撃に備えて町全体を取り囲む巨大な総構を

築いたが、天正18年(1590)、約18万の大軍に小田原を包囲され、約100日に及ぶ

籠城戦の後、小田原城を開城し、北条氏は滅亡したのだ。

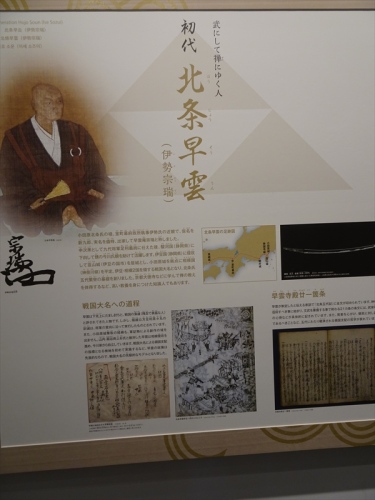

伊勢宗瑞(後の初代早雲)は備中荏原庄(岡山県井原市)を知行していた備中伊勢氏の出身。

伊勢宗瑞と名乗り幕府に出仕した。長享元年(1487)以降は駿河(静岡県)の大名今川氏に仕え、

明応2年(1493)には、将軍足利義政の甥の茶々丸を堀越御所から追い伊豆(静岡県)へ進出。

伊豆一国を治める戦国大名となった早雲は、15世紀末期(通説では明応4年(1495))に

相模小田原(神奈川県小田原市)へ進出し、その後相模一国を平定したのだと。

常盤木門へと続く石段を進む。

常盤木橋は長さ10mほどのコンクリート製の橋。別名は九輪橋。

橋の下には菖蒲園が拡がっていた。

今年の「小田原城あじさい花菖蒲まつり」は6月4日~6月19日。

花の見頃に合わせて、常盤木門周辺の花菖蒲とあじさいを

午後7時00分~8時00分はライトアップすると。

常盤木門の前は枡形の小口となっていた。

この常盤木門は1706年(宝永3年)に火災で焼失した後に再建されたと。

常盤木門(とぎわぎもん)。

江戸期小田原城の中でもっとも堅固な門で、本丸正面に位置。

多門櫓と渡り櫓から構成される枡形構造の門。

小田原小町?風の旅装束の姿をして記念撮影される観光客も。

北条手作り甲冑隊の皆さん。

無料で一緒に記念撮影が出来ると誘われましたが・・・・。

小田原城の本丸。

小田原城址公園本丸広場内の小田原城常盤木門2階では『北条五代と武具甲冑展』が

行われていた。

北条早雲と一緒に写真を撮ることができましたが。

北条五代のイラストを描きおこし、展示されていた。

この北条五代は鎌倉幕府の執権をつとめた、北条氏とは、

直接的な関係はほとんど無い事を再確認したのであった。

再び小田原城天守閣。

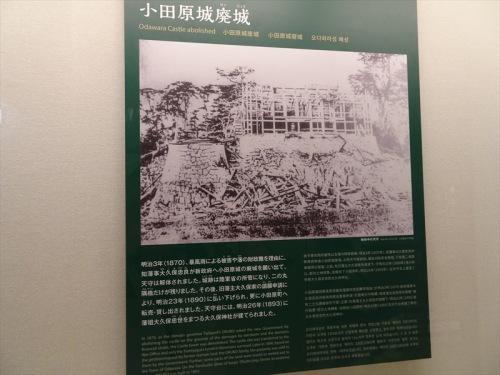

天守構造は複合式層塔型3重4階、1633年 築造去れ、1706年に再建、

明治3年(1870)の廃城まで小田原のシンボルとしてそびえていた。

昭和35年(1960)に地上38.7mの鉄筋コンクリート造で復興されたと。

なお、最上階の高欄付き廻縁は復興に際して新に付けられたと。

階段を登り天守閣へ。

この天守閣の石垣&階段の形は江戸時代と同じなのだと。

小田原城天守閣入口。

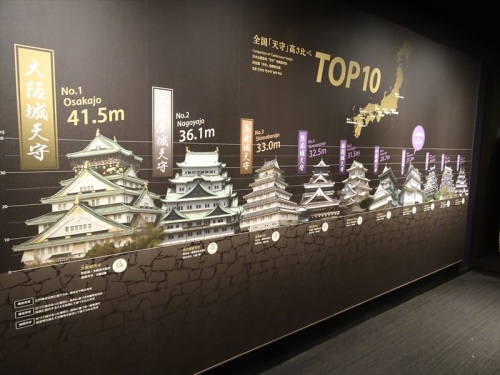

全国『天守』高さ比べ。

小田原城は27.2mで7番目と。 関東地方にある天守で最も高い天守。

天守台石垣高さは11.5m、総高38.7m、本丸広場の海抜は29.7m、合わせて海抜約70m。

江戸時代の小田原城。

三の丸は、二の丸、 御用米曲輪 、南曲輪を取り囲むように配置されており、

三の丸一帯には家老級の屋敷が建ち並んでいた。

二の丸は藩主の御殿と藩庁が置かれ、能舞台を設けた壮麗な建物群があった。

本丸に建つ本丸御殿は将軍の 御成 御殿として用いられ、格調高い建物が並んでいた。

徳川家康・秀忠・家光など、上洛の途の将軍が宿泊したと 。

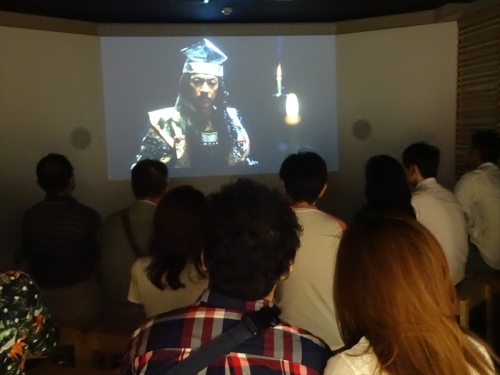

小田原城内部には新しくシアターが設置。

北条五代の歴史や、小田原城のあれこれをわかりやすく解説。

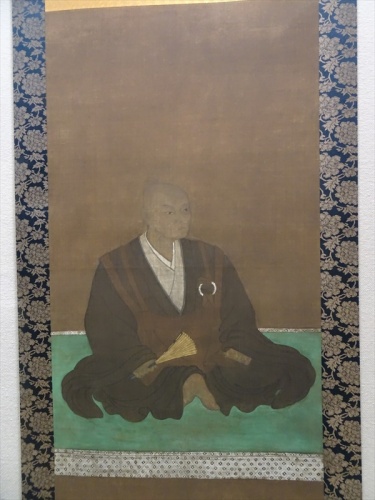

初代北条早雲。

1432年から1519年にかけて生きた武将。

出身地は京とも備中とも伊勢とも言われており、定かではない。

若いころは伊勢新九郎長氏と名乗っていた。

北条早雲像。

早雲寺蔵の国重文。

1495年(明応4年)には小田原城を奪い、相模国に進出。

1518年(永正15年)に家督を氏綱に譲り、翌1519年(永正16年)8月15日、

韮山城で死去。

小田原城廃城時の天守取り壊しの写真。

天守閣最上階の高欄付き廻縁からの展望。

小田原駅方面。

箱根山方面。

中央には双子山。

相模湾方面。

真鶴半島が相模湾に突き出ていた。

小田原城址公園二の丸広場。

そして天守を出て、再び本丸茶屋近くより天守閣を見上げる。

小田原城跡の御用米曲輪(ごようまいくるわ)の発掘跡地。

今まで、障子堀や礎石建物跡、瓦積塀、宝篋(ほうきょう)印塔の石材を護岸に貼り付けた

全国的に例を見ない池、石敷きの庭状遺構などが発見されたと。

小田原駅に戻る途中の下水道のマンホールは「酒匂川の渡し」デザイン蓋。

市の中心部を流れる酒匂川と安藤広重の東海道五十三次から

小田原城、箱根連山、霊峰富士をデザインしたと。

そして小田原駅構内からの小田原城天守。

小田原城天守は小田原の街の象徴、ランドマークタワー。

歴史と文化を誇る街小田原の象徴として相応しいのは木造天守だとの声も多いと。

木造天守再建に向けて市民にも動きが見られるのだと。

さて実現の可能性は如何に。

小田原駅から湘南新宿ラインに乗り帰宅の途へ。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17