PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

先日、箱根湯本から箱根旧街道の石畳を上り、芦ノ湖に隣接する

箱根の関所まで歩き石畳の旧街道の歴史に触れ、コース上の

自然を満喫して来ました。

この日もJR小田原駅で下車し箱根登山電車のホームに向かいました。

小田原駅を利用し、巨大な小田原提灯を見るのは5月で2回目。

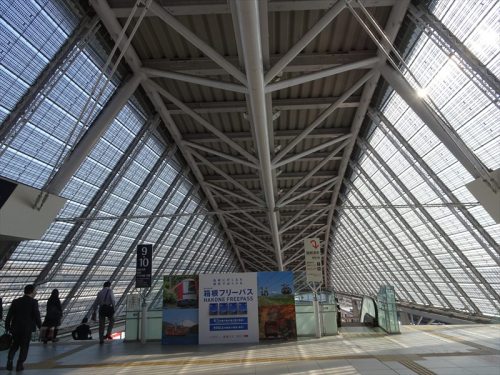

小田急・箱根登山 小田原駅のホーム。

近年リニューアルした小田急駅舎の屋根部分。

巨大なガラスドーム屋根がホームとその上のコンコース、更に改札外の店舗群まで

丸ごと被っているのです。屋根上には太陽電池パネルがあり、駅電力の一部を賄っていると。

箱根湯本駅までは箱根登山鉄道線で11番線ホームから。

箱根湯本駅・終点で下車し国道1号線の歩道橋を渡る。

正月2,3日の東京箱根間往復大学駅伝競走の5区の上りが始まる場所。

早川沿いを下流に向かって歩く。

赤い欄干の橋はあじさい橋。

三枚橋に向かって進む。

三枚橋。

かつては川幅が広く、2つの中洲があり、それこそ3つの橋が架かっていたので

三枚橋というようになったとのこと。

さらに、小田原から順番に、地獄橋、極楽橋、そして三昧橋と呼ばれていたと。

橋を渡ると早雲寺があり、この寺に逃げ込むと、どんな罪人でも罪を免れると言われ、

追手も地獄橋までは追うが、その後は追わなかったと。

まさに地獄橋と極楽橋であった様だ。三昧橋はその先は「仏三昧に生きよ」という意味であると。

小田原からここまでは殆ど今の1号線が旧道と同じ道。

ここから旧東海道は、この三枚橋を渡っていくことになるのです。

三枚橋から上流を望む。

下を流れる早川は箱根の芦ノ湖を源流とする川で、湯本で巣雲川と合流し、

小田原市早川で相模湾に注いでいるのです。

ここから箱根旧街道散策をスタートする。

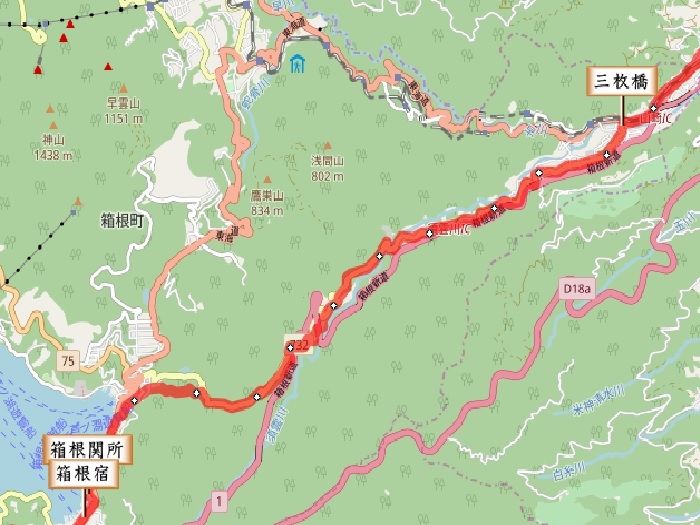

標高88mのここ三枚橋付近から始まる今回の行程は徐々に勾配をあげて、

820mの最高地点に達した後、標高732mに位置する芦ノ湖畔の元箱根へと

至るという、標高差およそ740mを克服する歩行距離約11.6kmのルート。

時間は8:15。

三枚橋を渡り、だらだらとした坂道を暫く歩くと白山神社が左手に。

白山神社は、旧街道を挟んで早雲寺の反対側にあり、江戸時代までは白山権現と呼ばれ

湯本温泉の鎮守であるとのこと。

祭神は下記。

白山比め大神=菊理媛命(くくりひめのみこと)

伊奘諾命(いざなぎのみこと)

伊奘冉命(いざなみのみこと)

比較的小さな拝殿。

稲荷社。

箱根湯本は、箱根で最初の温泉ともいわれ、源頼朝や北条早雲も浴したのだと。

稲荷社は伏見稲荷大社より勧請。

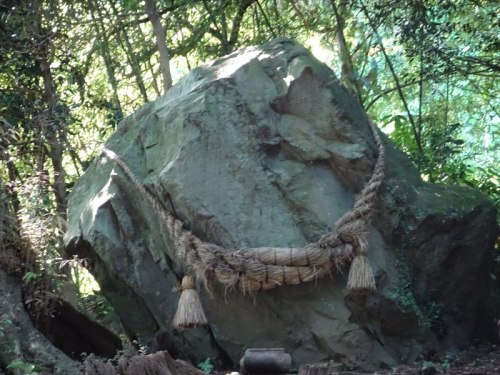

本殿横の奥には巨岩も祭られていた。

旧街道を挟んで反対側にある早雲寺に向かう。

早雲寺の比較的新しい竹垣。脇の入口より境内に入る。

小田原北条氏の菩提寺 早雲寺の茅葺の鐘楼堂。

鐘楼は江戸後期の寛政年間の建物と考えられている(箱根町文化財)。

梵鐘は1330年(元徳2年)の鋳造で、1590年(天正18年)、豊臣秀吉が

石垣山の一夜城で使用したものと伝えられている(県重文)。

ところで「北条」と書くのが正しいのか「北條」が正しいのかどっち?

ネットで調べてみると、結論としては「条」と「條」は同じ字、なのでどちらも正しいと。

ただし「條」は「条」の旧字で、現在常用漢字となっているのが「条」とのこと。

俳聖松尾芭蕉が敬慕した連歌師・飯尾宗祇の句碑。

「世に帰(ふ)るも 更にしぐれの やどり可奈」

意味・・時雨降る一夜の雨宿りをするのは侘しい限りであるが、更に言えばこの人生

そのものが時雨の過ぎるのを待つ雨宿りのようではないか。

本堂。

早雲寺は、1521年(大永元年)、北条早雲(伊勢盛時)の遺言により二代氏綱が

創建した臨済宗大徳寺派の寺院。本尊は釈迦三尊仏(室町時代)。

小田原北条氏の菩提寺として栄え、1542年(天文11年)には後奈良天皇の

勅願寺となったが、1590年(天正18年)の豊臣秀吉の小田原攻めの際、

秀吉軍の本陣が置かれ、石垣山の一夜城が完成すると焼き払われた。

その後、1627年(寛永4年)、十七世菊径宗存によって再建されているとのこと。

木々に覆われた境内は500年の歴史を物語るように静かな空気に包まれていた。

北条五代の墓(供養塔)に向かう。

右から初代北条早雲、二代氏綱、三代氏康、四代氏政、五代氏直と並ぶ。

旧韮山城主北条氏規(氏政の弟)の子孫、氏治が寛文10年(1670)に

先祖供養のために供養塔として建立したもの。

北条早雲(1432~1519)の墓(供養塔)。

「早雲寺殿天岳宗瑞公大居氏俗名伊勢新九郎長氏」と刻まれていた。

早雲の供養塔には北条ではなく「伊勢新九郎長氏」の文字が刻まれていた。

北条早雲は備前生まれ、戦国時代初期を代表する武将。

京都から駿河今川家に身を寄せ伊豆・相模を攻略、戦国時代の幕を開いた。

伊豆韮山で没。享年八十八歳。

室町時代の代表的連歌師、飯尾宗祇の墓。

こちらは稲津祇空の墓。

紀伊国屋文左衛門の手代をしていた頃、蕉門の榎本其角から俳句を学び、

宗祇を慕って墓前で剃髪した俳人で、晩年はここに草庵を作り宗祇の墓守をしたと。

開山・以天宗清和尚の木造が安置されている開山堂。

開山堂は、近年、鎌倉円覚寺の舎利殿などを参考に建てられたというもの。

「開山堂」 と書かれた扁額。

本堂裏の庭園。

本堂正面に戻り、本堂と庫裡を結ぶ渡り廊下。

客殿は民家の如し。

本堂の屋根には、北条氏ゆかりの寺紋・「三つ鱗」が。

しかし血縁がほとんどない小田原北条氏(後北条氏)が、鎌倉北条氏を受け継いで

この紋を使用している理由は何なのであろうか?知りたいのである。

早雲寺 惣門。 この門が正門なのであった。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12