PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日は『江の島道』 の藤沢散歩に行ってきました。

『江の島道』とは、遊行寺橋たもとにあった江島神社の一の鳥居を出発点とし

江の島までの片瀬旧道を呼んでいるのです。

遊行寺橋から藤沢駅近くまでは既に散策し『歩いて見よう藤沢宿(その2)』でブログアップ

しましたのでこの日は藤沢駅南口からのスタートとしたのです。

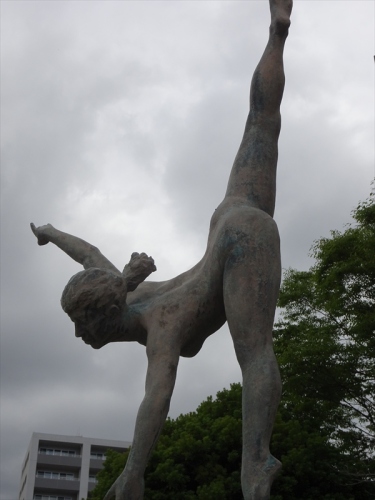

藤沢市民会館前の道路沿いに展示されている像。

「平和の像 PEACE」 。

作者は「熊坂兌子(なおこ)」さん。

藤沢高校の卒業生で、美術の講師を務めていられるそうです。

この後行った大庭城址公園にも同じような彼女の作品が展示されていたのです。

同じく近くに「翔」が。

地元の彫刻家、親松英治氏の作品

市民会館の前に福永陽一郎の記念碑も建っていた。

「日本の代表的なオペラ指揮者で藤沢市民オペラの生みの親でもある

福永陽一郎さんの没後25周年をしのび偉業をたたえる記念碑とのこと。

藤沢市民会館前庭には、戦後、最初の社会党内閣総理大臣の”片山哲像”も。

秩父宮記念体育館横の旧近藤邸内の『少女像 まごころ』

旧近藤邸。

旧近藤邸は、関東大震災の直後の1925年(大正14年)、藤沢市辻堂の松林に別荘として

建てられた。当時の和洋折衷の代表的な建物と。建て主の近藤賢二氏没後、所有者が変わり、

老朽化に伴って取り壊しが決定されたが、保存を望む声が近隣の住民や建築家から起った。

「旧近藤邸を守る会」を中心とする1年余りの保存運動の結果、藤沢市によって移築保存される

ことになり、1981年3月、藤沢市民会館の前庭に移築され、今日に至っている。

旧近藤邸は、有機的建築家として知られた遠藤新の設計で、暖炉を中心とした居間と

モダンな和室など、当時の和洋折衷の代表的な建物。

現在は障がい者就労支援施設「軽食&喫茶すかいはーと」としてオープン 。

休日診療所入口の交差点を左折し、境川にかかる上山本橋を渡る。

前方にミネベア(株)の工場が見えて来た。

しばらく行くとミニベア(株)社宅の三叉路左手に庚申供養塔(大源太の辻)が。

「従是左ふじさ王道/従是右か満くら道」と刻まれていた。

更にしばらく歩き『新林公園(しんばやしこうえん』に到着。

新林公園には旧福原家の長屋門が移築されていた。

福原家は藤沢市渡内の旧家で、峰渡内村の名主。

この長屋門は江戸時代後半の建築当初の状態を良く残していることから、

平成18年(2006年)度から20年(2008年)度にかけて新林公園内に移築復元された。

藤沢市指定重要文化財(建造物)。

そしてその奥には古民家・旧小池邸。

小池家は市内柄沢の旧家で柄沢村の名主。名主の屋敷に相応しく、この建物は

建築面積171,4平方メートル(約52坪)の寄せ棟造りの茅葺き屋根、土壁、石基礎で

土台に栗が使われていると。

立派な座敷を備え、名主の住宅の格式をよく表わしていた。

囲炉裏はマッチなどによる着火が容易でない時代、火は絶やされることなく

竃や照明の火種として使われていたのだ。

六畳間の和室。

小池家の先祖は足利尊氏に仕え、江戸時代になって柄沢に移ったと。

木製の橋が整備された湿性花園へ足を延ばす。

菖蒲の花が満開中。

様々な色が。

半夏生(はんげしょう)の群生地。

上の方の葉っぱが、ペンキをべったり塗ったように白くなっているのが

風情のある植物。

よって」「半夏生」の他にも「半化粧」、「片白草(かたしろぐさ)」など、いろんな呼び名があるのだ。

花期のこの時期に葉が白くなるのは、虫媒花であるために虫を誘う必要から

このように進化したのではないか、といわれている(白くて目立つ)のだ。

近くにいたオジサンの話によると、カワセミも飛来するという最奥の川名大池。

子ども達が橋の上から魚を見つけて楽しんでいた。

新林公園を後にし江の島道を更に進むと『馬喰橋』と表示された小さな橋に。

源頼朝がこの川に馬の鞍を架けて橋代わりに往来したことから馬鞍橋といわれたとか、

馬殺橋、馬鞍結橋など様々な名で呼ばれ、馬にまつわる幾つかの伝説が残ると。

この付近は江戸時代には江の島参詣の往来や海上交通の拠点としても賑わったところ。

だが、境川の洪水などにより、橋は何度も流され、往来の人を困らせたのだと。

片瀬丘陵から境川に向けて流れ出る小川にかかる石橋。

小川の水量は殆ど無し。

片瀬山中学へ向かう道を横断し、江の島道を離れ左折。

この道は大学時代に家庭教師に向かった道であり懐かしかったのであった。

これも懐かしいPINY片瀬山本店というパン屋とマンションの間の細い道を右折。

すると巖不動尊の表示板が目の前に。

住宅街の中に突如として現れる正面鳥居に到着。

境内には奉納された灯籠がずらずらと並んでいた。

岩壁からは岩清水が沁みだしひたひたと垂れる音が印象的で清々しさが。

灯籠には小さな裸電球が取り付いてはいたが・・・・。

洞の中には地蔵尊が。

赤い帽子と涎掛けが一体となっていた。

その横にも岩屋が。

ここにも2体の地蔵尊。

こちらが巖不動尊 社殿。『巌不動尊』の文字が。

巌不動尊は正式名は石籠山不動尊。弘法大師空海が穴居修業したと伝えられている。

その後、江戸時代初期には快祐上人がこの岩屋で入定し、即身成仏。

快祐上人は片瀬の生まれで、江戸の湯島や手広の青蓮寺で修業した名僧。

中に入るとなるほど巖屋。 こちらの赤い文字は『不動明王』。

横には線香の自販機が置かれていた。

内部の電気を付けると、明るくなると共に換気扇が動き出した。

中央にはご本尊の不動明王が鎮座。

江の島道に戻ると角には『岩屋不動明王入口』 の石碑が。

ここから入るのが正式ルートか。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26