PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025『もみじ散策』…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

先日、鎌倉に行った帰りに、藤沢駅北口から徒歩にて遊行寺方面に

向かって散策しました。

藤沢駅北口。

北口から柳通りに出て歩を進める。

駅北口柳道りと書かれた案内塔。

そしてもう一枚、「角若松旅館(昭和10年頃)」の写真も。

懐かしい写真を見て、帰宅して昔の藤沢駅北口付近の写真が無いかをネットで探すと

何枚かの写真や資料がありましたので紹介します。

まずは昭和初期の藤沢駅周辺図。

そうなんです、昔は江ノ電藤沢駅は地上の独立した木造駅舎だったのです。

【 http://tsunesan.sub.jp/tsunesan/wp-content/uploads/2016/01/MapBig.jpg 】より。

そして昭和49年当時の藤沢北口駅舎とのこと。

藤沢駅は、橋上駅舎化されるまでは、北口と南口と駅舎で分かれていた。

北口駅舎は藤沢駅の表玄関の役目を果していたのだ。

橋上駅舎は昭和55年に完成し、これに合わせて南北自由通路も開通したのだ。

昭和35年当時の北口広場。

写真の一番右に稲毛屋旅館、そしてその左に角若松旅館。

いずれも遊行通りの入り口の左右に。

これらの写真を見ると、懐かしく想い出される光景。

【 http://www.enopo.jp/index.php/fujisawa-guide/fujisawakonjyaku/1159-2-76147350.html 】より転載。

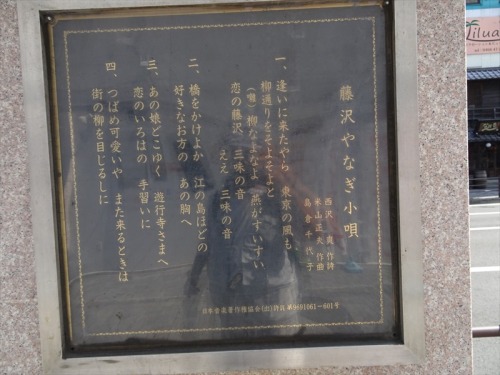

『藤沢やなぎ小唄』 の歌詞の刻まれた銘鈑。

しかし島倉千代子が歌っていたというこの歌は聴いた記憶がない。

そして安藤広重作「東海道五十三次 藤澤」 の浮世絵も道路脇に。

ここには遊行寺の名で知られている清浄光寺がある。画面のむかって右上方の

森の中に見えるのがこの遊行寺。遊行寺は時宗の寺で,一遍上人より4世の僧呑海が

開いた寺といわれ,一般の信仰を集めていた。

また画面中央に見える鳥居は,江の島弁財天の第一の鳥居。

ここから江ノ島道を利用し江ノ島に行くので,その入り口に第一の鳥居が建てられているのだ。

ここは江ノ島弁財天参詣と物見遊山、そして大山詣で非常に賑わった場所。

道路左手には「レディオ湘南」 放送局。

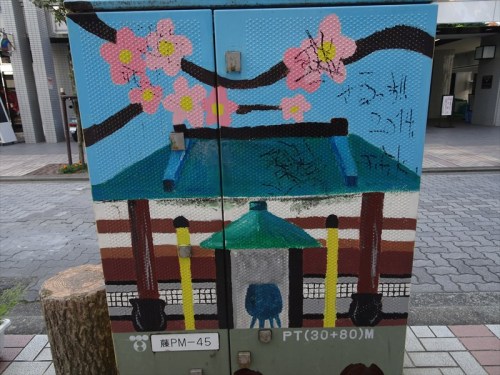

その前にはトランスボックスの表面に描かれた遊行寺、そしてやや細い?大銀杏。

こちらは梅の花?、大きな常香炉と本堂。

更に遊行通りを藤沢橋方面に向かって歩いていくと右手に庚申堂が。

「江戸時代、道教の影響を受けて人間の肉体には「三尸蟲」(さんしのむし)というものが

巣くっていて、寝ている間に天に昇り、その人の罪を天帝に密告し、それによって人の

寿命が決められるとされていた。その為、六十日に一度めぐってくる庚申の夜には、

誰もが眠らず徹夜して、「三尸蟲」が抜け出さないように見張る庚申待の信仰が生まれました。」

のだと。

この庚申堂のご本尊は市指定有形民俗文化財・木造青面金剛立像とのこと。

残念ながら境内内部には入れなかった。

境内には、脇の路地に面した所(赤い鳥居の手前)に様々な「庚申供養塔」が連なっていた。

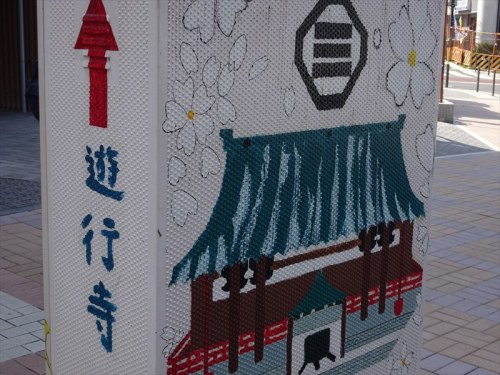

再び遊行寺の絵、時宗(開祖・一遍上人)の紋・折敷に三(おしきにさん)の紋が

描かれていた。

旧東海道・藤沢宿の江の島道・江の島弁財天道標説明版。

遊行通り先のロータリーの中には市指定文化財の江の島弁財天道標が。

この道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術の考案者で、江の島弁財天を厚く信仰していたと

いわれる杉山検校が、江島神社に参詣する人々が道に迷うことのないようにと寄進したものと

伝えられ、この他に市内にほぼ同形の道標が12基指定されているとのこと。

正面上部の梵字(サンスクリット文字)は、弁財天の種子(しゅじ)「ソ」と刻まれているのだと。

種子(しゅじ)とは密教において、仏尊を象徴する一音節の呪文(真言)。

そしてその下に「ゑ能し満道」の文字。

横には「一切衆生」の文字。

この世に生を受けたすべての生き物。特に人間を言うと。

そして反対側には「二世安楽」 の文字が。

二世の願によって得られる果報。仏の慈悲によって二世にわたって安楽を得ることと。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26