PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

先日のテレビで熊本地震で大きな被害を受けた熊本城の石垣について

構築の年代、石垣の積み方によって被害に差が出ていることを紹介していました。

以下の写真は、先日、日本百名城スタンプラリーの一環で熊本城を訪れた

我が旅友のSさんの写真とテレビ画像を転載させていただきました。

飛行機の窓からの熊本城。よく見ると至る所で石垣の崩壊していることを

確認できたのです。

2016年(平成28年)4月14日21時26分以降、一連の地震後に中止されていた

熊本城のライトアップが6月1日、再開された。

午後8時に点灯されると、暗闇の中、地震によって傷つきながらも勇壮な

天守閣の姿が浮かび上がったと。

記者会見した大西一史熊本市長は、「市民のシンボル、誇りである光が、

市民のあすへ向かう希望のともしびになることを願う」と話したと。

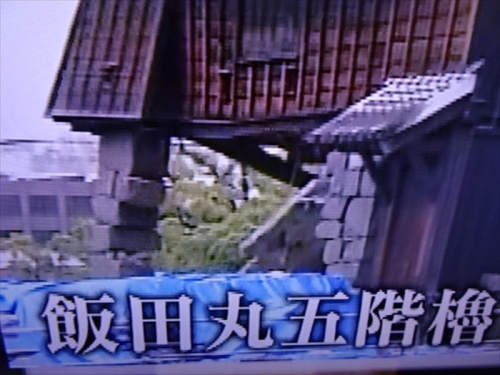

飯田丸五階櫓の石垣崩落直後の姿。

そして飯田丸五階櫓の現在の姿。

飯田丸五階櫓は天守閣の南西にあり、4月16日の本震で石垣が大きく崩落して

建物の床面が露出し、一筋の石垣が支えている状態になった。

6月から石垣の崩落部分を鉄骨で支える補強工事を進めてきた。

倒壊防止工事は、櫓を支えるアーム状の鉄骨「仮受構台(全長約33m 高さ約14m 幅約6m)」

で櫓を取り囲み、石垣のわずかな空洞部分に支えとなる鉄骨を差し込むことで、

櫓の倒壊を防止している。

7月末に完了したとのこと。

![13935035_1311957788829498_4678243530232320225_n[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/c28533258539853121e5c8e49368cf29a312f372.15.2.2.2.jpg?thum=53)

残った石組みは、東日本大震災で津波に耐えた「奇跡の一本松」にちなんで

「奇跡の一本石垣」と呼ばれていたと。

隅石だけで3ヵ月以上、地震にも大雨にも負けず、よく耐えたのです。

本当に『お疲れ様でした』と言いたいのです。

戌亥櫓(いぬいやぐら)の現在の姿。

もう一つの『一本足』。

櫓の崩壊を一本足で支えているように見える戌亥櫓。

一本足といえば前述の飯田丸五階櫓が有名だが、城内の樹木が遮って見えにくいとのこと。

一方、戌亥櫓なら現在立ち入り可能な「二の丸広場」北側から天守閣などとともに一望できる

とのこと。

損害のなかった「宇土櫓(うとやぐら)」が話題になっている。

宇土櫓は築400年経っているのに建物、石垣ともに築城当時の宇土櫓はほぼ

「無傷」だった。当時の建築技術はスゴいの一言。

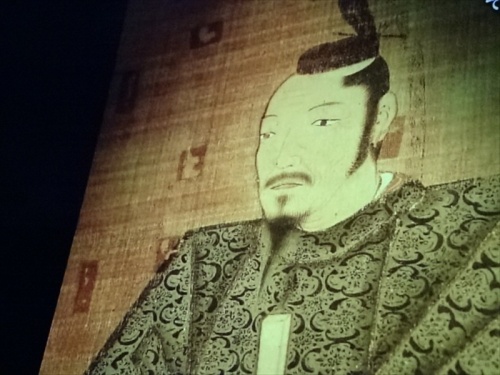

築城の名手として知られる加藤清正により、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて

築城された熊本城だが、西南戦争で天守を含む御殿など主要な建物を焼失。

現在の天守は昭和時代に再建された鉄筋コンクリート製。

消失を免れ当時の姿をそのまま残している上記『宇土櫓』だが今回の地震でも

倒壊しておらず、加藤清正や400年以上の築城技術 賞賛する声が日本中から

数多く上がっているのです。

時代の異なる特徴ある石垣が同時に観れる熊本城の「二様の石垣」は結構有名な所。

加藤清正が築いた武者返しの綺麗な石垣と細川忠利が本丸御殿建築の際に積み増した

石垣が並んだ二様の石垣。

隅石の形状(算木積)や傾きに違いがよく現れている姿。

加藤清正時代の勾配の緩やかな石垣(手前右側)と、後の細川時代の勾配の急な石垣(奥左側)。

![kumamotojo2008niyonoishigaki[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/deb416a715ca9b0160518391ee7eb76003761e75.15.2.2.2.jpg?thum=53)

戦国末期以降は,算木積み(さんきづみ)という技法が用いられ,強度が格段に

向上したといわれていると。

算木積みとは,隅石(すみいし)の長方形の短辺・長辺を交互に組んで積み上げていく方法。

しかし、今回の地震で、角石が算木積みでない、立方体に近い石を隅石として積み上げた

加藤清正時代の勾配の緩やかな石垣は被害が少なく、算木積み(さんきづみ)の隅石の石垣

には多くの崩壊が発生していると。

加藤清正は強度が格段に向上する算木積みを敢えて使わなかったのではと。

石垣は何度も修復を重ね、ある時期に直した箇所がごっそり崩れ落ちた可能性が高いのではと。

加藤清正が使った穴太衆が関与していない工事箇所に崩落が多いのではと指摘。

言外には「穴太衆の技なら、一部の石が落ちても石垣は崩壊しない」と語るコメンテーター。

更に、算木積みの石垣は上部からの力が、隅石から斜めに石垣に伝わるため、石垣の膨らみ

が発生し崩壊に繋がったのではと。

それに反し、立方体に近い石を隅石として積み上げた加藤清正時代の勾配の緩やかな石垣は

力を全て隅石を通して下部に伝えるため、石垣の被害が比較的少なかったのだと。

テレビのコメンテーターの大学教授?は語っていたのであった。

![03_3_4[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/a1f099efc459976f953daa2118e4cc0b1becaa5a.15.2.2.2.jpg?thum=53)

【 http://www.city.sendai.jp/d01/1220887_1433.html

更に天守閣の瓦は、落ちなければいけなかったのだと。

実は倒壊しないようにわざと簡単に落ちるようにしてあるのだと。

所謂先人の知恵であると。

地震が起きた時は速攻で瓦を落とすことで屋根を軽くする意図があるのだと。

瓦屋根全体が倒壊し易くなったのは建築法が改正されて、「瓦は落ちないように」と

なってからと。

テレビの画像は、天守の屋根には殆ど瓦が残っていない姿を写していた。

勿論、城内には入場できないようですが、北部に位置する加藤神社からその様子を

みることができるとのこと。

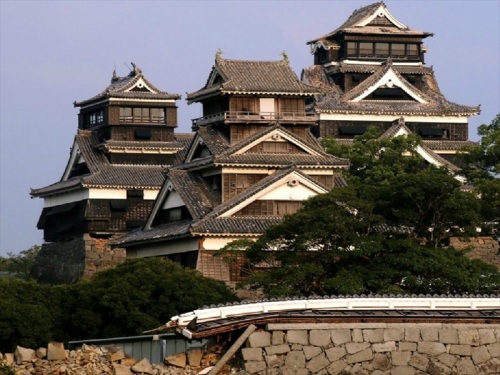

小天守と大天守。瓦と鯱が崩落していることがこちらからも解るのでした。

石垣と小天守の母屋の間に隙間が出来ていることも確認できます。

大天守、小天守そして手前に宇土櫓。

しかし手前の石垣そして木塀は大きく崩壊。

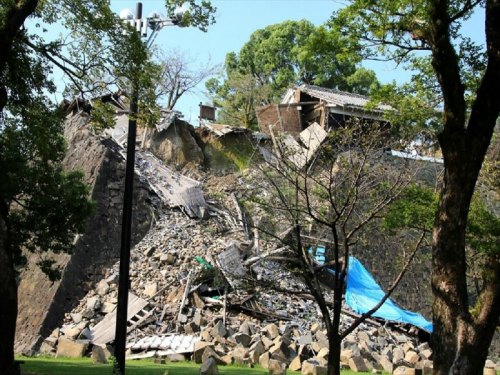

国指定重要文化財の東十八間櫓と北十八間櫓も石垣ごと完全崩壊。

かろうじて残っているのは五間櫓だけ。

西南戦争では落城しなかった熊本城も、今回の二度にわたる震度7の地震には

持ち堪えられなかったのであった。

修復には数十年を要する見通しで、課題も多いと。

一方で「復興のシンボルに」「復旧に期待」など市民からの声も多く、日本財団は

総額30億円に上る緊急支援を決定するなど、再建に向けての動きが出てきているのだ。

熊本市は熊本城を復興のシンボルとして天守閣を3年で、石垣を含めた城全体を

20年かけて復旧させる考えとのこと。1日も早い熊本城の完全修復が今回の

熊本地震の復興の日となるのであろう。

いずれにしても日本では被災地以外は「未被災地」。

どこでも震災は起こるのです。

正しい危機感を持って備えることが大切だと解ってはいるのですが・・・・・。

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13