PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

江戸ゾーンから東京ゾーンへ移る。

『江戸無血開城』

慶応4(1868)年4月11日 戊辰戦争の最中旧幕府軍は新政府軍に対して

無抵抗で江戸城を明け渡した。

幕末動乱におけるこの大英断が、結果的に西洋列強から日本を守ったのです。

立役者は旧幕府軍の勝海舟、そしてそれに応えたのが新政府軍の西郷隆盛。

別の部屋で『山岡鉄舟生誕180年記念 山岡鉄舟と江戸無血開城』の特別展も

行われていた。山岡鉄舟は戊辰戦争の際、勝海舟の使者として西郷隆盛を説き、

西郷・勝の会談を実現させ江戸城無血開城を導いたもう一人の人物。

![160617079[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/ada1272c31b603fd92b21b02b8c5c0e63bb3e07b.15.2.2.2.jpg?thum=53)

鹿鳴館(ろくめいかん) 。

鹿鳴館は、国賓や外国の外交官を接待するため、外国との社交場として

明治政府によって建てられた社交場である。鹿鳴館を中心にした外交政策を

「鹿鳴館外交」、欧化主義が広まった明治10年代後半を「鹿鳴館時代」と呼ぶ。

![20150530120449[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/605692b0192bae7450519352dba406aa8fb945e6.15.2.2.2.jpg?thum=53)

鹿鳴館の舞踏会の様子。

![160617083[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/1c6487be11c38b9ad331a380c386ec9bae1119d1.15.2.2.2.jpg?thum=53)

明治の初めの銀座もジオラマで再現。

現在の銀座4丁目あたりとのこと。

![160617088[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/89ebbe6598399a66e6ad0f6a3f4bf8a2fcf23f5a.15.2.2.2.jpg?thum=53)

ガラスケースの中の25分の1サイズの大型模型ニコライ堂。

![img_8[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/9ea86ce2ff46b18fa1e26e94d25a7c82847af27c.15.2.2.2.jpg?thum=53)

リンタク(複製)/昭和20年代。

戦後のガソリン不足の頃、リンタクは都会の乗り物として流行。

このリンタクは、昭和63年まで皇居の周辺を走っていたと。

日本初の公衆電話。

受話器をとると、詳しい解説が聞けたそうですが・・・・。

人力車。階段が設けられており乗って記念撮影も可能。

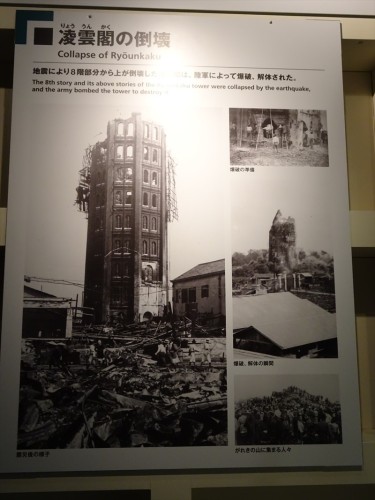

凌雲閣(りょううんかく)は、明治期から大正末期まで東京・浅草にあった12階建ての塔。

大阪にも前年に建設された同名の9層の塔があった。

名称は「雲を凌ぐほど高い」ことを意味する。浅草凌雲閣は12階建てだったことから

「浅草十二階」とも呼ばれた。関東大震災で半壊し、解体されたと。

浅草観世音之図。

同じく浅草にあった日本初の常設映画館。今や浅草には映画館は無くなったと。

東京のタクシーは1912年(大正元年)に営業をはじめ、昭和に入って、

市内は均一1円の料金で、"円タク"と呼ばれ、市民も利用するようになったと。

これはその"円タク"と同じ、フォードA型4ドアセダン(1931年製)。

化粧品・カテイフードのポスター。

ウェーブのくっきりついた耳かくしを結った女性のイラスト。

関東大震災(かんとうだいしんさい)は、1923年(大正12年)9月1日11時58分32秒

に関東地方又は近隣で発生。

東京都内にあった新聞社の社屋は殆ど被災し新聞発行ができなかったと。

先ほどの浅草の凌雲閣も上部が倒壊したと。

東京大空襲/B29の機関銃と爆弾

1941年(昭和16)12月、日本はアメリカやイギリスなどとの間で戦争状態に突入。

しかし、戦争が長引くにつれ、日本は劣勢となり、やがて空襲の危機が迫ってくる。

そのため、多くの学童が地方へと疎開。その後、東京の大部分が空襲を受け、

焼け野原となる。 このコーナーでは、戦時中の人々の暮らしの様子を伝える資料のほか、

東京大空襲の凄惨(せいさん)さを物語る被災した品々などが展示されていた。

防空壕が各所に作られて、空襲時には人々は避難。

しかしおびただしい量の焼夷弾が落とされて東京は丸焼けになり

昭和20年(1945)3月10日の空襲だけで死者が10万人を超えた。

また罹災者は100万人といわれていると。 写真は不発弾。

爆弾で飴のように曲がった実際の鉄骨。

『銃持つ心で銃後に盡せ』と戦意発揚のポスター。

戦時中の家屋の窓には、爆風や衝撃波ガラスが飛び散らないように

紙テープが貼られていた。また夜間の空襲の標的にならないように、

電灯には覆いが取り付けられました。空襲警報が鳴ると明かりが消されたのだ。

![20141012_016[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/c79c3c992185921fc2f8c632290c3014b569f7b4.15.2.2.2.jpg?thum=53)

アメリカ本土を狙った風船爆弾。これには15kgの爆弾と5kgの焼夷弾が2つ付けられた。

新宿ヤミ市のジオラマ。

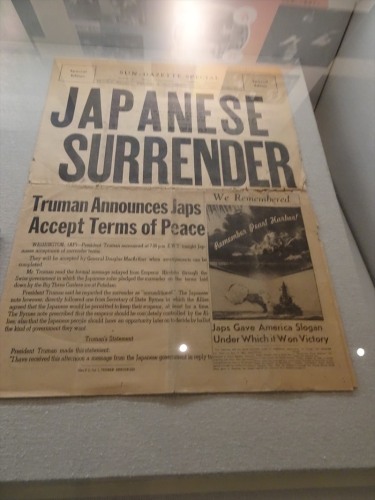

終戦を伝えるアメリカの新聞。

一面の上半分に『日本降伏』の大見出し。

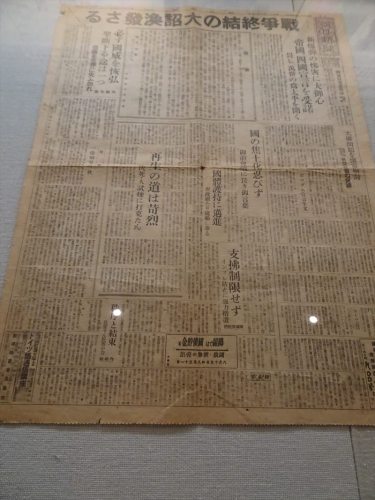

同じく日本の朝日新聞。

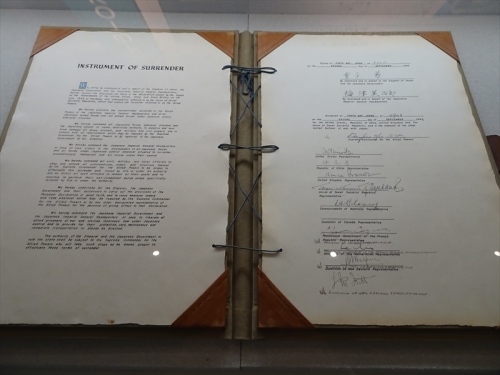

降伏文書(こうふくぶんしょ)。

降伏文書とは、1945年(昭和20年)9月2日、大日本帝国と連合国との間で

交わされた休戦協定(停戦協定)の名称。

日本側は、天皇および大日本帝国政府の命により、重光葵外務大臣が、

また大本営の命により、梅津美治郎参謀総長が署名。

『電化製品の三種の神器』。

昭和30年頃から高度経済成長期に入り、「三種の神器」と呼ばれる

家庭電話製品も急速に普及され始めたのだ。

これが私の幼き頃の姿。

![4f1b95ef01d45e76e59b2fb5f5f8510fd779a30f.31.2.9.2[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/5ebd4fcb99ef60231d473666d3eaf86840de0798.15.2.2.2.jpg?thum=53)

昭和30年代の団地の一室を再現。

まさに『三丁目の夕日』の世界。

懐かしき富士重工業製軽自動車スバル360スバル。

マイカー需要創出のトップバッターとなった丸みが特徴の車体。

![65de3e88b08cf5ccae0ed55d920b4b59[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/0f6a2e71fb91ec31aed59d27d4337d5843a6042c.15.2.2.2.jpg?thum=53)

日産製ダットサントラックG222型。

日産自動車が製造した小型トラックのブランド。

ダットサントラックの2代目にあたる220シリーズの一つ。

2007年まで実際に稼動していた1台とのこと。

![f4c0473c13126d4447681d5a18555fe9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/5e77127a90a642aecf57ab6e413e796d028749e0.15.2.2.2.jpg?thum=53)

昭和39(1964)年開催された東京オリンピックに関する展示。

入場チケット。

当時、私も中学2年生でこのチケットを持ち国立競技場へ。

表彰台。

この後、現代の東京を見学したのであった。

そしてミュージアムショップも見学。

そして帰路もエスカレータで下る。

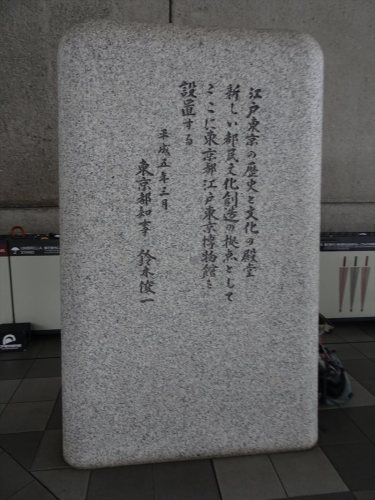

当時の東京都知事の鈴木俊一銘の江戸東京博物館の建設祈念碑。

江戸の武家及び町民の生活や、東京の過去から現在に至る人々の暮らしを展示した資料館を

大いに楽しんだのです。とにかく広くて、常設展示だけでも内容が豊富で

全部見るのは大変。間引きしながら見学しても2時間以上。

全てを把握するには、何度も通わないといけない、これは佐倉の国立歴史民俗博物館と

同じと想いながら江戸東京博物館を後にしJR両国駅へ向かったのであった。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17