PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

先日、三重県に仕事の応援に行った帰路に、名古屋の熱田神宮を訪れました。

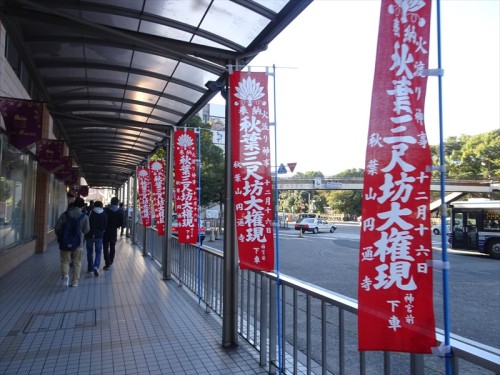

名鉄名古屋駅から名鉄線で10分足らずで神宮前駅に到着。

駅前には「秋葉三尺坊大権現」と書かれた赤い幟が並んでいました。

熱田神宮の近くにある秋葉山 圓通寺の秋葉大祭火渡り神事が毎年12月16日に

行われるのだと。

熱田神宮 宮庁(きゅうちょう)。

会館すぐ西にある熱田神宮の社務をとる建物。コンクリート建築にもかかわらず

和風流造りと銅板葺きの屋根が、趣深い景観を生み出していた。

宮庁の前では桜が咲いていた。

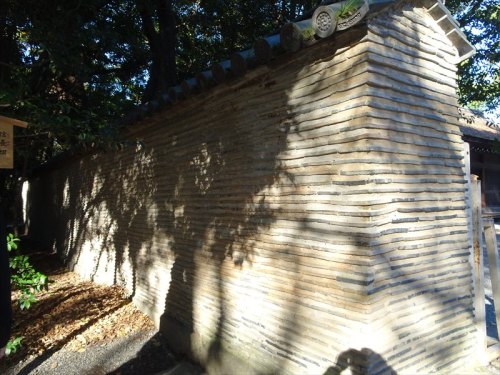

熱田神宮境内にある信長塀は、織田信長が熱田神宮に寄進した築地塀。

築地塀(ついじべい)とは、土をつき固め、上に屋根をかけた土塀のこと。

永禄3年(1560)、信長は桶狭間の戦い出陣の際、熱田神宮に願文を奏して大勝。

その御礼として奉納した瓦ぶきの塀が信長塀と呼ばれると。

信長塀は土と石灰を油で練り固め、瓦を厚く積み重ねて作られている。

当時は全長400メートルあったといわれたが、現在は120メートル程。

西宮神社の大練塀(兵庫)、三十三間堂の太閤塀(京都)と並ぶ日本三大土塀の一つとして有名。

神楽殿(かぐらでん)

初宮参り・安産・厄除け・家内安全などのご祈祷を奉仕する社殿。

又、1月1日午前零時の「初神楽」はここで奉奏されるのだと。

平成21年、創祀千九百年の記念事業で新しく造営した建物。

神楽殿の前にあり、桧皮葺(ひわだぶき)が美しい建物。

元は海上門(かいじょうもん・昭和20年焼失)内に相対して東楽所もあったとのこと。

この西楽所は貞享3年、将軍綱吉の再建で神宮にあっては数少ない明治以前の建造物の一つ。

5月1日の舞楽神事ではここで楽が奏され、5月8日の豊年祭にはおためし(田畠の模型)が

奉飾されると。

ならずの梅。

西楽所の北に、高さ3mほどの梅の木があり、江戸時代模写の享禄古図(室町時代の境内)にも

描かれている古木で、花は咲くが実がつかない。したがってならずの梅といわれていると。

『安永・天明頃の俗謡』に「ひんやれ、宮の熱田のならずの梅はやれよいとやれよいと

花はさけども実はならん、しょんがゑ…」などとさかんに謡われたようであると。

授与所。

神札・御守を授与する建物。

ご祈祷の申込みもこの授与所にて受付可能。

平成21年、創祀千九百年の記念事業で新しく造営されたとのこと。

本宮ほんぐう)。

熱田の杜(もり)奥深く鎮まる本宮は、明治26年までは尾張造りの社殿であったが、

三種の神器奉斎の社であることから伊勢の神宮とほぼ同様の社殿配置・規模の神明造りに

改造された。

昭和20年3月・5月と、2回の戦災を受けたが、昭和30年10月に造替。

本宮の拝所は外玉垣御門(とのたまがきごもん)の前で、この御門と四尋殿(よじんでん)を

併せ拝殿と称し、東西翼廊を付設している。

拝殿より御垣内を拝すると、一番奥に最も高く千木(ちぎ)・勝男木(かつおぎ)の見える

社殿が「本殿」で、熱田大神はここに鎮座。

拝殿から順に「外玉垣」「内玉垣」「瑞垣(みずがき)」の垣があり、垣の各南正面には

御門が。

内玉垣と外玉垣との間の広場を「中重(なかのえ)」といい、正面中程に立っている鳥居を

中重の鳥居というと。例祭をはじめ祭典の多くはこの中重にて斎行されるのだと。

お参りした後は再び神楽殿前へ。

ここにも真っ赤に染まったモミジが。

『こころの小径』を散策する。

千年の時を超えた大楠があります。そして、金網で区切られた制限区域に入ります。

こころの小径は、熱田神宮本殿の裏手をゆったりとうねります。うっそうとした杜に霊気が漂い、

地面にはウラジロが密生します。平坦な熱田神宮にあって清水社を回り込むと、緩やかな登り。

こころおだやかに歩きましょう。

やがて、小径は本殿の裏へ出ます。更に進むと一之御崎神社前。一之御崎神社は熱田大神の荒魂を

祀っています。こころの小径は9:00~16:00のみ参拝可能。

早速、神楽殿の横には、巨石を使った壁面飾りが。

何となく遺物再利用の感が。

11月の紅葉狩りで食べた巨大な五平餅に見えたのであったが。

しかし何の目的?

土用殿(どようでん)。

神楽殿の北に位置し、もと、草薙神剣を奉安した御殿で、旧本殿の東に相並んで鎮座。

様式は宝庫造、俗に井楼組(せいろうぐみ)と呼ばれる造りで、屋根切妻桧皮葺の箱棟。

永正14年(1517)将軍足利義稙(よしたね)の造営と伝え、天文11年(1542)修造されており

昭和46年に屋根を銅板葺にして復元されたとのこと。

御田神社(みたじんじゃ)

五穀豊穰の守護神である「大年神(おおとしのかみ)」をお祀りしている。

大年神の「年」の字には、穀物、特に穂が稔るという意味があり、農耕中心の日本人に

おいてどれほど大事な神様か、容易に推察が出来るのであった。

この社の祈年(きねん)・新嘗(にいなめ)の両祭に奉る神饌(しんせん:神様へのお供えもの)

はまず烏に食べさせる信仰が残っており、祭員がホーホーと烏を呼びながら、御供(ごく)を

土用殿の屋根の上に投げ上げる(烏喰の儀)。

昔は烏が飛んできてそれを食べなければ、祭典が行われなかったといわれていると。

6月18日には御田植祭(おたうえさい)が行われると。

大楠(熱田神宮には七本の大楠があるとか)。

龍神社(りゅうじんじゃ)。

吉備武彦命(きびたけひこのみこと)、大伴武日命(おおともたけひのみこと)を

お祀りしている。『日本書紀』には、景行天皇より日本武尊に遣わされた東征に従う

神々としてその名が記されているのだ。神楽殿の東に鎮座。

清水社(しみずしゃ)。

本殿の東、御田神社の北に鎮座。御祭神は水をつかさどる神様である罔象女神(みずはのめのみ)

を祀っている。

社殿の奥に水が湧いていることから、俗に「お清水(しみず)さま」と呼ばれ、その水で

眼を洗えば眼がよくなり、肌を洗えば肌がきれいになるという信仰があると。

清水社の廻りには銀杏の落ち葉が一面に。

湧き水が、湧いてでており、ご祭神は水をつかさどる神様である罔象女神(みずはのめのかみ)、

その社の裏手の階段をおりた場所にあるのが、この泉。お清水とも呼ばれていると。

人工的なつくりだが、小川になって流れができるくらいの水量が湧いていた。

本殿の裏側にも、鳥居があるのであった。

こちらが出口?

下知我麻神社(しもちかまじんじゃ)。

真敷刀俾命(ましきとべのみこと)をお祀りしている。

この御祭神は、上知我麻神社の御祭神・乎止與命(おとよのみこと)のお妃で、

日本武尊(やまとたけるのみこと)のお妃・宮簀媛命(みやすひめのみこと)の母神様。

古くから旅行安全の神として信仰されていると。

神社は境内北西の一隅にあった。参拝には西門から一端境外へ出てお参りする様であった。

銀杏の葉で黄金の絨毯が。

祈祷殿・長床(きとうでん・ながとこ)

祈祷殿。

緑陰に囲まれた祈祷殿では、車祓いが受けられると。

長床。

本宮拝殿を臨む長床は、熱田大神様に祈りを捧げる特別な参拝場所。

大前での挙式はこの長床で執り行われると.

本宮を斜め前から。

この熱田神宮の創始は、三種の神器の一つ草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)の御鎮座に始まると。

第12代景行天皇の御代、日本武尊は神剣を尾張氏の本拠地・名古屋市緑区大高町火上山に

留め置かれたまま三重県亀山市能褒野(のぼの)で亡くなられた。

尊のお妃である宮簀媛命は、神剣をここ熱田の地にお祀りになられたのだと。

御祭神は熱田大神(あつたのおおかみ)

相殿は天照大神(あまてらすおおみかみ)、素盞鳴尊(すさのおのみこと)

日本武尊(やまとたけるのみこと)、宮簀媛命(みやすひめのみこと)、

建稲種命(たけいなだねのみこと)とのこと。

境内の樹木の幹には苔が。

樹齢千年を越える楠をはじめとする6万坪の境内は、古来「蓬莱島(ほうらいじま)」の名で

知られ、大都会の中心にありながら、静寂(せいじゃく)で四季の装いあふれる市民の

オアシスとして親しまれているのだと。

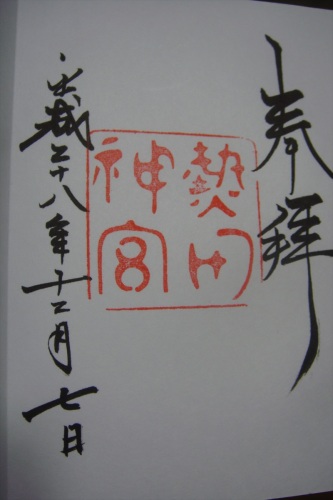

授与所で御朱印を頂きました。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18