PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

熱田神宮宝物館前まで歩を進める。

熱田神宮宝物館は、日本古代建築を彷彿とさせる校倉風鉄筋コンクリート造の建造物で、

昭和41年5月竣功、同年12月開館。

収蔵品は皇室をはじめ、将軍・藩主・一般の篤志家に及ぶ広い層から当神宮に寄進された

資料約6,000点を収蔵、なかでも古神宝・刀剣・和鏡・舞楽面・古文書・什器などには

貴重なものが多く、国宝・重要文化財・愛知県文化財に指定されたものは、177点にも

のぼっているとのこと。又、熱田神宮に草薙神剣を奉斎する縁由から、刀剣類はとくに多く、

名刀の宝庫とも言われていると。

宝物館入口。

熱田神宮東門の鳥居を望む。

東門への道を途中右に曲がると旧参道が延びていた。

熱田神宮能楽館。

現在は閉館しているようであった。

旧参道を南に進むと右手に歴史を感じさせる古き門が。

清雪門(せいせつもん)。

末社楠御前社の北東に位置し、もと本宮の北門ともいわれていると。

俗に不開門(あかずのもん)とも呼ばれていると。

天智天皇7年(668)新羅の僧が神剣を盗み出しこの 門を通ったといわれ、

以来不吉の門として忌まれたとも、神剣還座の際門を閉ざして再び皇居へ

遷ることのないようにしたとも伝えられているとのこと。

楠御前神社(くすのみまえしゃ)。

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)伊弉册尊(いざなみのみこと)の二柱を祀っている。

俗に「子安の神」又は「お楠さま」と呼ばれ、種々の病気を治し、殊に安産の神としての

信仰が厚く、小鳥居に干支や氏名を書いて奉献すると願い事が成就すると。

尚、この社には社殿がなく、垣をめぐらした中に社名の示すとおり、楠の神木が

祀られていた。

南新宮社(みなみしんぐうしゃ)。

疫病退散を願う「京都祇園まつり」で有名な八坂神社のご祭神と同じ素盞嗚尊

(すさのおのみこと)をお祀りし、6月5日を祭日として南新宮社祭を行っていると。

熱田神宮唯一の丹塗りの社殿。

孫若御子神社(ひこわかみこじんじゃ)。

尾張氏の祖とされる天火明命(あまのほあかりのみこと)を祀っていると。

式内名神大社に列せられている神社。

もとは境内の別の位置に鎮座していたが、明治7年現在地に遷座されたと。

孫若御子神社の本殿。

日割御子神社(ひさきみこじんじゃ)。

天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)をお祀りする式内名神大社。

この鎮座地は往古、海に臨む「干崎(ひさき)」と呼ばれたと伝えられていると。

境内の最東南端に鎮座していると。

旧参道入口の鳥居。

熱田神宮表参道南門・正門の一の鳥居。

上知我麻神社(かみちかまじんじゃ)入口の鳥居。

創建は大化三年(647年)、社格は熱田神宮摂社と。

上知我麻神社は熱田神宮正門の一の鳥居を左へ行くと東向きに鎮座。

すぐ北には別宮 八剣宮が鎮座する。祭神は乎止与命である。

別宮 八剣宮。

元明天皇の和銅元年(708)、宝剣を新たに鋳造し創祀された。

一の鳥居(南門)の西側に鎮座し、本宮と同じ祭神をお祀りしている。

社殿も本宮と同じ造りで年中祭儀も同様に行われるとのこと。

八剣宮は武門の信仰が篤く、織田信長、徳川綱吉等により社殿の修造造営が行われて来た。

なお、別宮とは名が示すように本殿の別れとして祀られ篤い崇敬を受けていると。

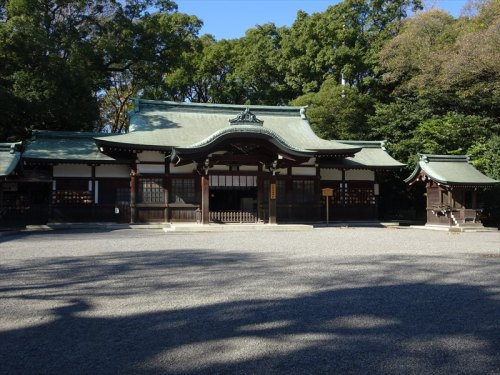

拝殿。

現在、上知我麻神社は熱田神宮の境内にあるが、以前は「ほうろく地蔵」がある場所にあったと。

しかし、昭和20年(1945)に上知我麻神社は戦災で消失し昭和24年(1949)に現在の位置へと

移ったとのこと。

ご祭神は乎止與命(おとよのみこと)。

日本武尊(やまとたけるのみこと)のお妃・宮簀媛命(みやすひめのみこと)の父神。

社格は、式内社 。

事代主社(ことしろぬししゃ)大神 恵比寿。

「商売繁盛を願う神様」とのこと。

![img6126[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/8a4c2c92c110cb418a4c33d7b57c1bb62a823336.15.2.2.2.jpg?thum=53)

大国主社(おおくにぬししゃ)大神 大黒。

![img6130[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/bd27414a8d651621ec7c15b2c2d3db09d6199a58.15.2.2.2.jpg?thum=53)

社務所。

熱田神宮を出て10分ほど熱田神宮の廻りの道を進み圓通寺に到着。

曹洞宗の寺院。山号は補陀山(ほださん)。本尊は釈迦如来。

かつては静岡県にある普済寺の末寺であった。

一般には秋葉山円通寺(あきはさんえんつうじ)などの呼び名で知られると。

圓通寺 山門。

こちらは圓通寺ホールとのこと。

扁額には「秋葉山」と書かれていた。

境内には巨大な天然記念物の岩が並べられていた。

無数の石と石をセメントで固めたように見える不思議な巨岩石。

この石には説明文の立て札が立っており、立て札には

子持ち石

三波石 天然記念物 群馬県 鬼石特産

奉 納 群馬県藤岡市

この石は通称 子持ち石という。 この石に祈願すれば子宝が授かります。

と書いてあった。

こちらも天然記念物の大きな岩、三波石が二つあった。

毘沙門天像。

東海エリアでは有名なコンクリ像作家・浅野祥雲氏の作品なのだと。

水子地蔵尊。

手水舎。

本殿。扁額には「秋葉山」と書かれていた。

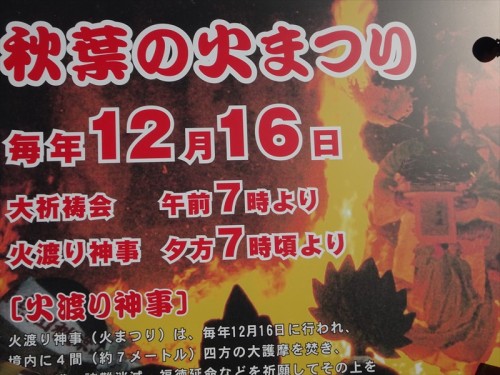

『秋葉の火まつり』 のポスター。

火渡り神事(火まつり)は、毎年12月16日に行なわれ、境内に4間(約7メートル)四方の

大護摩を焚き、火防守護・緒難消滅・福徳延命などを祈願してその上を修験者や信者が

裸足で渡るもので、毎年多くの人が訪れるのだと。

圓通寺を後にし、熱田神宮の森に沿って東門を目指す。

第三駐車場近くの紅葉もすばらしかった。

黄葉を背景にした土俵も第三駐車場近くに。

熱田神宮東門。

こちらの紅葉も今が盛り。

熱田神宮の散策を終わり次の目的地の名古屋城を目指したのであった。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18