PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

熱田神宮を後にし、名鉄金山駅から地下鉄名城線に乗り換え市役所駅にて下車。

地下道の壁には陶板の名古屋城内郭絵図の原図が。

出入り口から地上に出ると後ろには「名古屋市役所」とが。

洋風建築の上部に和風の屋根を乗せた帝冠建築で、どっしりとした美しい建物。

名古屋市の最初の庁舎は、栄町交差点の西南角にあり明治40年(1907)名古屋港開港の年

焼失した。 その後、現在の中区役所のある場所に移転、陸軍の騎兵第3連隊や野砲第3連隊が

現在の守山区に移転、跡地に昭和8年(1933)高さ53mの中央塔を持つ帝冠様式の

新庁舎が中区三の丸の現在地に完成。

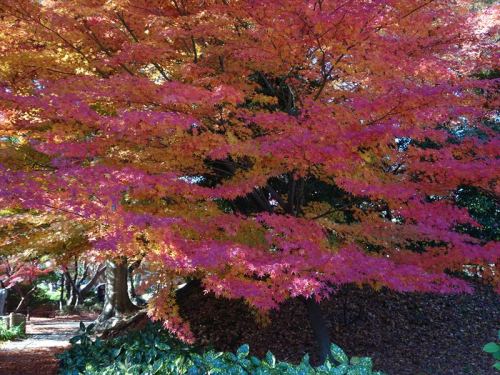

お堀沿いに遊歩道を進むと紅葉が迎えてくれた。

外堀の底は緑一色。

左手には愛知県体育館。

大相撲名古屋場所はこの体育館で行われるのである。

名古屋城東門に向かう。

入場券を購入し入城。

名古屋城案内図。

![nagoyatyo[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/173f506c168d5657e0a959ca3ef1e8c87e2fec71.15.2.2.2.jpg?thum=53)

最初に二の丸茶亭庭園を散策。

ピンクの山茶花が花を落とし絨毯状に。

城内でも美しい紅葉が迎えてくれた。

陽光がモミジの葉の赤の輝きを増幅。

こちらの紅葉は恥かみながら。

黄金のトンネル。

棕櫚?は完全な冬支度済み。

那古野城跡。

今川義元の父・今川氏親の築城によるといわれる城。

また織田信長はこの那古野城で生まれたという説も。

『大永(だいえい)年間(一五二一〜二八)に、今川氏親が名古屋台地西北端

(名古屋城二の丸あたり)に築いた城で、一名「柳之丸」ともいわれ、一族の

今川氏豊を城主とした。織田信秀は、天文七年(一五三八)この城を奪い、

ここに居するが、同十一年(一五四二)頃に古渡城を築城して、この城を去り、

以後、嫡子信長が居城したとされている。

弘治(こうじ)元年(一五五五)織田信長が清須に移った跡は、一族の織田信光が

しばらくの間居城していたが、やがて廃城となった。 』と立札に。

名古屋城天守が見えて来た。

広場には武士姿の若者が。何かの撮影中。

名古屋おもてなし武将隊であろうか?

いや多くの普段着のエキストラもいたので別の撮影のような気も。

織田信長?

加藤清正?

東南隅櫓の近くに「清正公石曳きの像」が建てられていた。

『天守の石垣普請は、加藤清正に割り当てられた。巨石を運ぶにあたり、

清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられている。

本像は、その様子を模したもの。 』

東南隅櫓(重要文化財)。

辰巳櫓ともいわれ、その規模、構造は西南隅櫓と同じですが「落狭間」の破風の形を

異にしていると。

櫓とは、物見のほか、防戦、食糧・武器貯蔵などを目的に、城地の四隅の石垣に

建てられたもの。

この東南隅櫓は、名古屋城創建(1612年)当時の原形を伝える建物で、外観は2層だが、

内部は3層。屋根は入母屋本瓦葺きで鬼瓦などには徳川家の家紋である「葵の紋」が

見られるのだと。

以前はこの堀には水があったと記憶しているが、この日は多くの石垣の石が仮置き中。

本丸表二之門(重要文化財)。

本丸大手の外門で、内門である表一之門(焼失)とともに枡形(枡のような四角な形)を形成。

現存する数少ない名古屋城創建時の建造物。

本丸表二之門手前より西南隅櫓方向を見る。

石垣の上の蔦の紅葉も見事。

本丸表二之門手前から東南隅櫓を見る。

表一之門跡地。

本丸表二之門とともに枡形を形成していたのが本丸表一之門。

『古名は南一之門。本丸大手の主門で、外門である表二之門とともに枡形(ますがた)を

形成していた。入母屋造(いりもやづくり)・本瓦葺の二階建てで、門扉の上には石落を

設けていた。昭和二十年(一九四五)、空襲により焼失した。』と。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18