PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

テレビのニュースで年明け早々の1月2日の満月は、今年・2018年で最も大きく見える

満月であると。

早速、デジカメを三脚にセットし庭に出て満月を撮影しました。

私の説明では、解りにくいと思いますので、国立天文台のホームページから転記します。

一昨日、1月2日に月が最大の満月として見える理由を以下の如く説明しています。

『月は、地球の周りを公転しています。月の軌道は円形ではなく楕円形をしているため、

地球と月との距離は一定ではありません。また、月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて

わずかに変化するため、月が地球に最も近づく位置(近地点)や、最も遠ざかる位置(遠地点)

での距離は、下の図のように毎回異なります。

中央付近の1月2日の満月は、朝の6時49分ごろに月が地球に約35.7万kmまで最接近し、

その約3時間半後の11時24分ごろにちょうど満月となるのです。

(しかし、この時間は昼間であるため、満月の姿は見えないのであった。)

![topics02-1-s[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/3b5b80142b639a04f27f8374d34bb1b9f7a99b8d.15.2.9.2.jpeg)

【 https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2018/01-topics02.html 】より

満月における地心距離(地球の中心から月の中心までの距離)は、およそ35万6千キロメートル

から40万6千キロメートルの間で変化します。

5万キロメートルの違いですから約地球8個分となります。

そして、月の視直径(天体の直径を見込む角度で表した値のこと)は、地球と月との距離が

近いときには大きく、遠いときには小さくなります。

最も大きな満月は最も小さな満月に比べて、14パーセント視直径が大きく、30パーセント明るく

見えます。

![topics02-2-s[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/b1bd04226166f8a51a2580e6e54e3fde13851871.15.2.9.2.jpeg)

【 https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2018/01-topics02.html 】より。

2018年で最も大きな満月となるこの日・1月2日には、月は朝の6時49分に近地点を通過し、

11時24分に満月となります。満月の瞬間の地心距離は約35万7千キロメートル、

視直径は33分30秒角です。

2018年で最も小さな満月となるのは7月28日です。月は7月27日14時44分に遠地点を通過し、

28日の5時20分に満月となります。

満月の瞬間の地心距離は約40万6千キロメートル、視直径は29分25秒角です。』

私が撮影した時間は23:17ですのでピークの6:49から17時間過ぎていましたので

少し小さくなっているのでしょうが。

『月を実際の夜空に並べて大きさを比べることはできませんが、上の図のように

2018年最大の満月と最小の満月を比較すると、大きさの違いがよくわかります。

最近では大きく見える満月が話題にのぼり、注目されるようになってきました。』と。

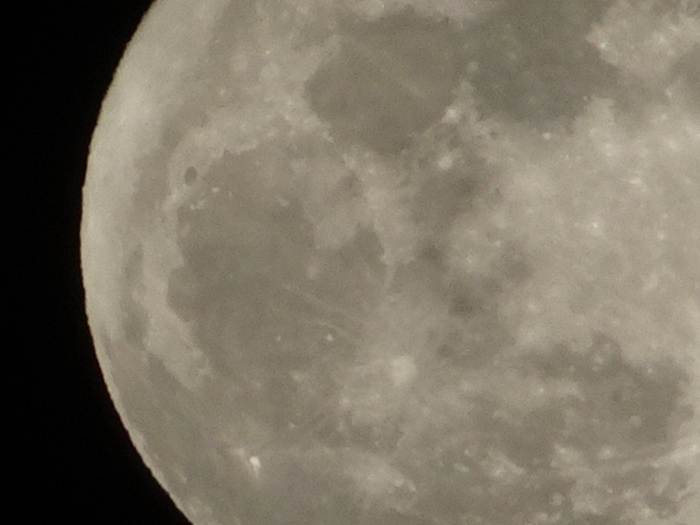

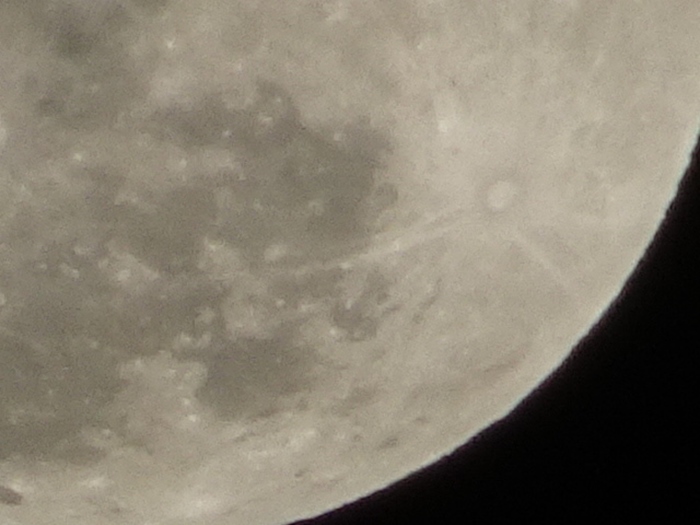

そして更にズームでこの夜の月を撮影しました。

中央下に光条(放射状の光の筋)を放っている「コペルニクス」。

直径93キロ、深さ3760メートルのクレーターであると。

右に「ティコ」。

月面の南部に位置するクレーター。こちらも非常に大きく直径85キロであると。

太陽が当たると明るく輝いて、1500kmにも及ぶ光条(放射状の光の筋)を放っていると。

地球からの反射光だけでもこの光条を見ることができるのだと。

中央左から晴れの海、静かの海、豊かの海そしてその下が神酒の海、

中央上が危険の海。

ところで、月を見る時

地平線近くでみる満月はすごく大きく感じるのに、真上に来たときに見た満月は普通の大きさに

見えると感じる事はないでしょうか?朝日や夕日も同じであると。

結論から言うと、なんと実際の大きさは、地平線近くの時も、真上の時も、ほぼ同じ大きさだと

いうこと。

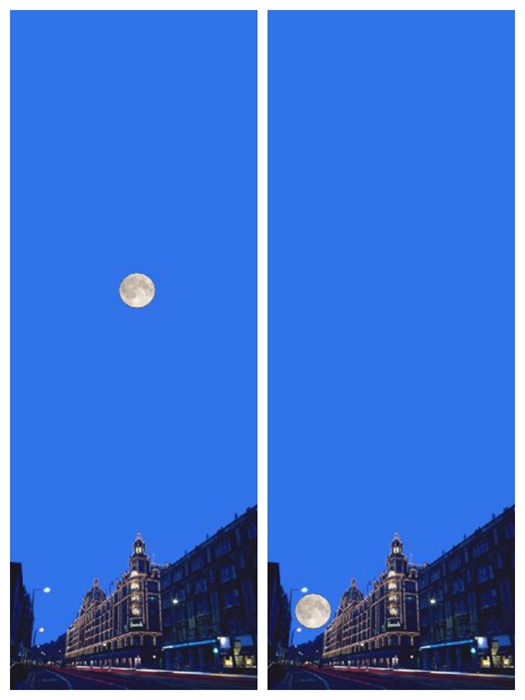

下図の左右の月の大きさは同じなのであるが、視界にビル群が入る右の月の方が

やや大きく見えるのです。

しいて言えば、実は真上の時の方が逆に若干大きくなると。

これは地球と月の距離に因ると。

すなわち、「錯覚」でそう見えているだけとのことであると。

なぜ錯覚が起こるのか?まだはっきりとした説明はついていないのだと。

上図の如く月の近くに建物や山などの景色が見えて、それと比較できる時とそうでない時で、

大きさの感じ方が違うのではないか、という説が有力なのだと。

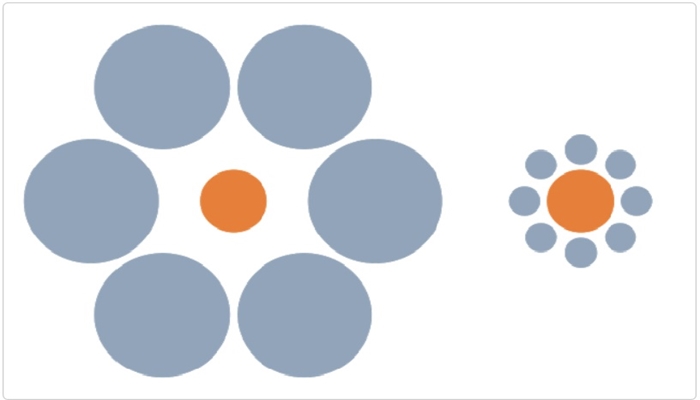

上の図は「エビングハウス錯視」の例。

左右のオレンジの丸部分は同じ大きさなのだ。

繰り返しになるが対象物の周囲に物があると、それに影響されて大きく見えたり、

小さく見えたりする錯覚なのだと。

年初からいろいろと勉強になったのです。 しかし不思議なものです。

今年もこの様な好奇心からの学びを増やしていきたいのです。

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13