PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

吾妻山頂上にあるローラー滑り台の乗車場所。

園内一の人気の施設が、地形を巧みに活用したこの「ローラー滑り台」。

全長は102

高校生以上 1回100円、中学生以下 無料とのこと。この日も子供達で賑わうのであろうか?

日本水仙も朝の陽光を浴びて輝いていた。

ススキの穂も美しく輝く。

倒木の枝にはキノコが。

副花冠が黄色、そして白の花片が反り返って咲く日本水仙。

吾妻山神社に立ち寄る。

お参りする旅友2人。

境内の河津桜も早くも開花を始めていた。

本宮。

本宮の彫刻は見事。

相模湾に向かって建つ二の鳥居。

帰路はこの鳥居を潜り昔の参道を下山。

うねうねとした昔ながらの坂道を10分ほど下ると一の鳥居が見えて来た。

鳥居の先には「神明社」が。

小さな祠の神明社には、両側に多くの文字碑や道祖神が並んでいた。

いつの時代のものか不明であるが、その様々な形の石像は歴史を感じさせてくれたのであった。

頭の無い地蔵様も。

ここは梅沢口。

言い伝えでは日本武尊が東征の折り浦賀水道で暴風にあいそれをおさめるためその妃である

弟橘姫命(おとたちばなひめのみこと)が入水し、その後弟橘姫命の櫛が流れ着きいたと。

それを祀ったのが吾妻山神社であり、梅沢口というのは、櫛を”埋め”たことに由来するらしい。

入り口横の白梅は既に開花。

JRの高架橋を渡り線路沿いの狭い路を進む。

純白な水仙も。

そしてJR二宮駅南口へ戻る。

「ガラスのうさぎ」の裏には「伊達時彰徳碑 (だてときしょうとくのひ)」が建っていた。

明治維新以降、この地域の発展と社会福祉の増進に功績のあった一人に伊達時がいると。

伊達時は二宮駅の開設や秦野―二宮間の交通網の整備、郷土の子どもたちの教育に尽くした。

この碑は昭和26年に伊達の功績を永く後世に伝えるため、町民有志により建てられたと。

旅友の愛車に戻り、浄土宗 知足寺を訪ねる。

寺号「知足」(足ルコトヲ知ル)とは、私たちが今現に生きていることが出来るのは、

仏のお陰と気付いた時、感謝の心を持って何事にも努力しなければならない、という教え

であると。

正面に山門が。

赤い帽子と涎掛けの六地蔵が迎えてくれた。

六地蔵とは地蔵菩薩の6分身をいうと。生前の行為の善悪のいかんによって、人は死後に、

地獄、畜生、餓鬼、修羅、人、天という六道の境涯を輪廻、転生するといわれるが、

そのそれぞれに、衆生救済のために配される檀陀、宝印、宝珠、持地、除蓋障、日光の

6地蔵をいうのだと。

像の姿は合掌のほか、蓮華、錫杖、香炉、幢(旗)、数珠、宝珠などを持物とするが、

持物と呼称は必ずしも統一されていないようだ。

境内の斜面には多くの石仏が水仙の花と共に並んでいた。

この寺の「曾我兄弟の墓(伝)」を訪ねるのが目的。

境内の墓地の最奥を目指して進む。

「曾我兄弟の墓(伝)」に到着。

曾我兄弟の仇討ち(そがきょうだいのあだうち)は、 建久 4年 5月28日 ( 1193年6月28日 )、

源頼朝 が行った 富士の巻狩り の際に、 曾我祐成 と 曾我時致 の兄弟が父親の仇である

工藤祐経 を討った事件。 赤穂浪士の討ち入り と 伊賀越えの仇討ち に並ぶ、日本三大 仇討ち の一つ。

武士社会において仇討ちの模範とされていたと 。

一番奥に弟の曾我五郎時致(ときむね)の供養塔、(元禄7年・1694年建立)。

そしてその隣に兄の曾我十郎祐成(すけなり)の供養塔、(元禄7年・1694年建立)

そしてその手前が兄弟の姉の花月尼、手前はその夫の二宮太郎朝忠((あさただ)とのこと。

曾我兄弟の墓は全国15箇所もあるらしいが、 戦前では忠臣蔵に匹敵する知名度があったが、

今はあまり知られていないようである。

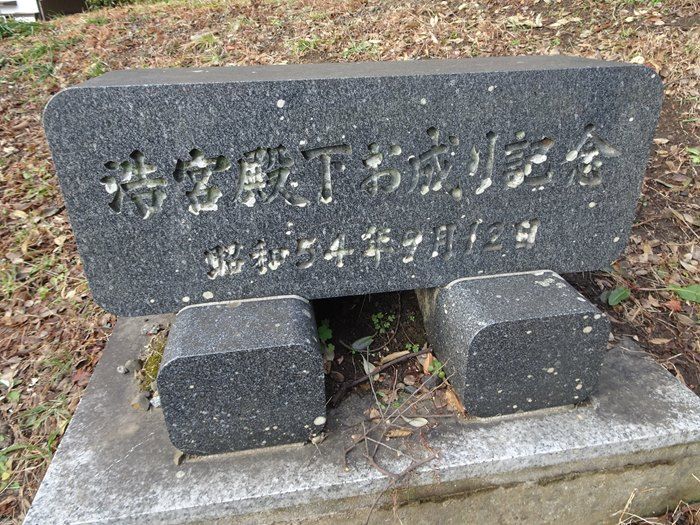

「浩宮殿下お成り記念」碑。昭和54年9月12日と刻まれていた。

何故、当時の浩宮殿下がこの寺そして曾我兄弟の墓を訪れたのであろうか?

旧吉田茂邸訪問の際?それとも、雛の吊るし飾りの観賞?

『曾我兄弟の話は『曾我物語』にもなり、現在でも有名な仇討ち物語だが、

その舞台のひとつが二宮であると。兄弟の姉である花月(かげつ)は当地の地頭である

二宮太郎朝忠に嫁いた。朝忠の邸は現在のここ知足寺の場所にあったとされていると。

弟の五郎が出家をやめたために母から勘当された時、居候していたのがこの花月の家。

彼女は兄弟の一日も早い仇討ちを願って、吾妻山に浅間神社を

建立して毎朝祈願したと伝えられていると。

また建久4年(1193年)の仇討ちの後、兄弟の母と花月、十郎の愛人だった遊女の虎御前の3人は

五輪塔を建て、特に花月は自宅の隣に庵室をたてて兄弟の菩提を弔った。この庵室を再建したのが

知足寺といわれていると。二宮にはこの他にも兄弟に関する伝説が多く、弟五郎が兄十郎のもとに

駆けつける際に、吾妻山近くの家で馬を借りた上、生えていた大根を鞭にあてたという話や、

花月の信心深さのため吾妻山にマムシが出なくなったという話が残されているのだと。』

上記は

http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/virtual_museum/rekishi/1442389026108.html

より転載させて頂きました。

境内にはこの寺の歴史を感じさせる多くの墓石が至る所に。

塔身が卵形の無縫塔(むほうとう)は、歴代住職の墓であろうか?

多くの道祖神らしき物も。

境内では、地元住民の方々の消防訓練が行われていた。

毎年1月26日は、「文化財防火デー」。 この防火デーの一環の訓練であると。

文化財防火デーの制定は、昭和24年1月26

奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいているのです。

知足寺 本堂と二宮消防署員の方々の指導の下での訓練の様子。

そして次に訪ねたのが「徳富蘇峰記念館(とくとみ そほうきねんかん)」。

徳富 蘇峰は、明治から昭和にかけての日本のジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家。

『國民新聞』を主宰し、大著『近世日本国民史』を著したことで知られる人物。

蘇峰の晩年の秘書を務めた塩崎彦市が、蘇峰の13回忌にあたる昭和44年に二宮の塩崎邸内に

建設したもの。

塩崎は早くより蘇峰を敬慕し、戦前より秘書として身辺に侍して蘇峰の逝去に至るまで苦楽を

共にした。その誠意に対し蘇峰は、書簡・蔵書・揮毫・原稿・遺品の多数を塩崎に託したと。

塩崎は、蘇峰の遺業と精神が新しい時代の青年によって研究されることを願い、託された多くの

近代史の資料を公開する目的で記念館を創立したのだと。

『 相模湾沿岸地域ゆかりの名士3(湘南編)』展が開催中であったが10時からと。

鎌倉や葉山など湘南地域に住んだり訪れたりした政治家、宗教家、文学者らが徳富蘇峰に宛てた

書簡や書軸など約80点を紹介していると。

入り口には水仙の大きな花束が生けられていた。

記念館前の梅林を訪ねたがまだ殆どが蕾のまま。

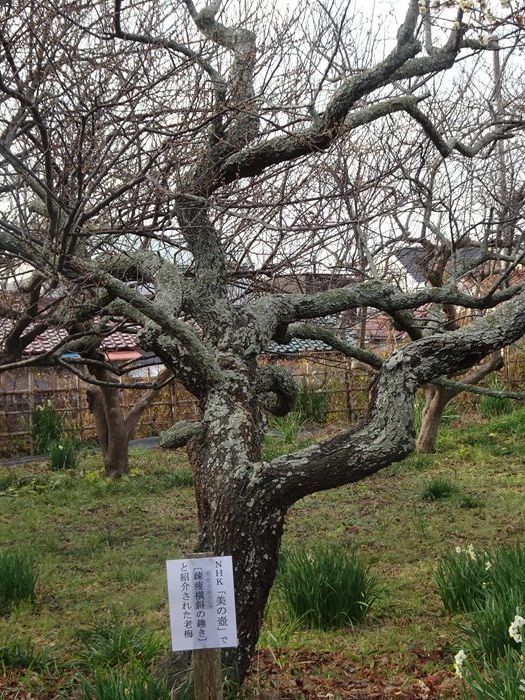

この木は「NHK 美の壷 で疎痩横斜(そそうおうしゃ)趣 と紹介された老梅」と。

「疎痩横斜」とは梅の老成の美を表す語。「疎」は枝のまばらさ、「痩」は木の肌のごつごつ感、

「横斜」は横や斜めに延びている様子 とのこと。

一本の老梅の一部には白き花が。

庭には「棟方志功も描いた樹齢300年のざくろ」が。

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13