PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

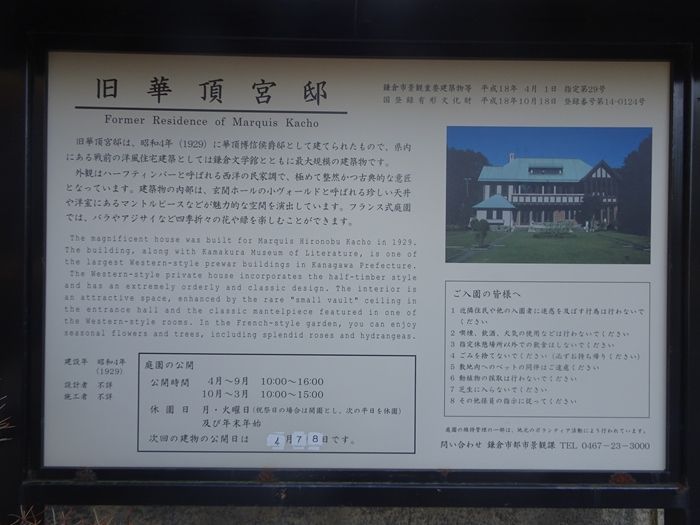

平成巡礼道を下りきり、報国寺の前を通り「旧華頂宮邸(きゅうかちょうのみやてい)」前まで

歩く。しかしこの日は生憎、休園日のようであった。次回の建物内部の公開日は4月7、8日と

書かれていた。

旧華頂宮邸は、1929年(昭和4年)に華頂宮博信侯爵邸として建てられたもので、

国の登録有形文化財。

西洋民家にみられる柱や梁などをそのまま外部に現し、その間の壁を石材、土壁などで充填した

ハーフティンバースタイル。鎌倉市の景観重要建築物にも指定されている。

戦前の洋風住宅建築物としては鎌倉文学館に次ぐ規模。

華頂宮家は、伏見宮家の分家にあたるのだと。

造:木造3階建て、洋小屋組 敷地面積:約4500平方メートル

建物述べ床面積:577.79平方メートル 屋根:銅板葺き

外壁:木骨モルタル塗り

門の照明灯も歴史を感じさせてくれた。

報国寺(ほうこくじ)まで戻り入山する。

報国寺は、鎌倉市にある臨済宗建長寺派の寺院。山号は功臣山。本尊は釈迦三尊。

境内に竹林があり、「竹の寺」とも称される。鎌倉三十三観音霊場の第10番、鎌倉十三仏霊場の

第8番(観音菩薩)、東国花の寺百ヶ寺の鎌倉5番札所。

この寺は、1334年(建武元年)天岸慧広(てんがいえこう)の開山により創建されたと

伝えられ、開基については 足利尊氏の祖父足利家時とも上杉重兼ともいわれている。

臨済宗における寺格は諸山(しょざん)に列せられていた。

諸山 五山制度 に基づく 寺格 の一つである。 五山 ・ 十刹 の下の寺格の寺。

1438年(永享10年)におきた永享の乱で敗れた鎌倉公方足利持氏の子義久がこの寺で

自刃していると。

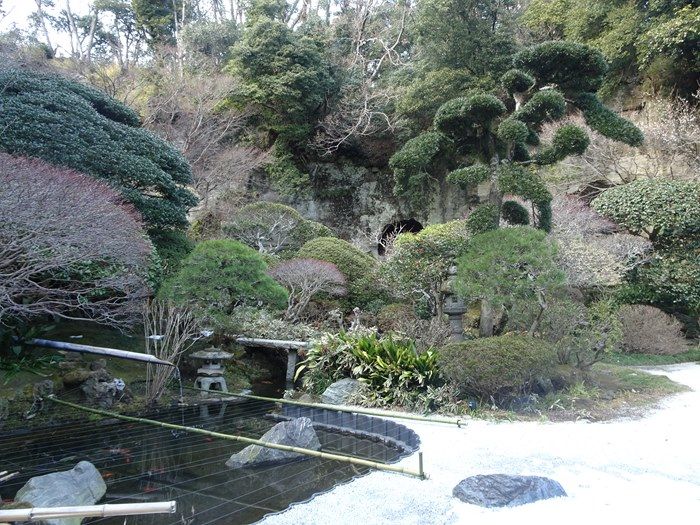

山門を潜ると参道脇には美しい苔と白砂の庭園が拡がっていた。

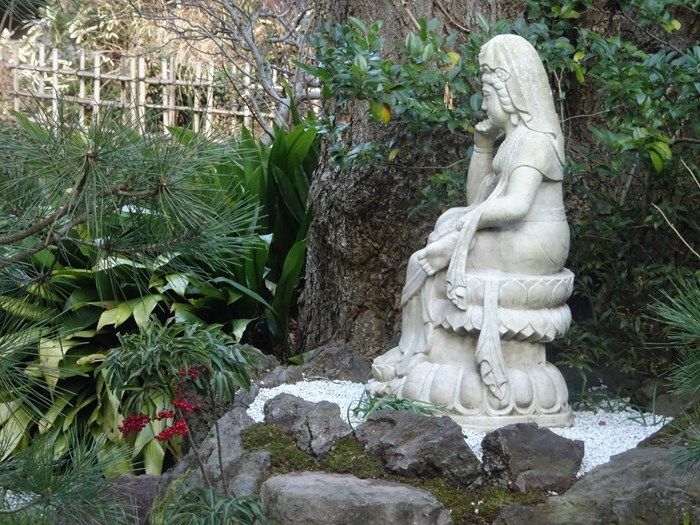

白砂の先の石仏。

日本の石仏というより、なんとなくインド風?の外観。

こちらは純日本風の石仏。

竹とツツジの植栽の横を進む。

こちらもなんとなくシルクロードを渡ってきたような石仏。

小さな五輪塔群。

迦葉堂(かようどう)。

本堂の右手には、仏陀の弟子、迦葉から名をとった迦葉堂と呼ばれる2階建ての建物が。

ここには、仏乗禅師坐像、迦葉尊者立像などが祀られていて、日曜日には日曜座禅会が

開かれていると。ただし、普段は公開されていないようであった。

報国寺 本堂。

1334年(建武元年)天岸慧広の開山により創建されたと伝えられている。

宅間法眼作と伝わる本尊「釈迦如来坐像」が安置されている。

南北朝時代のもので市指定の文化財。

本堂内部。

拝観券:

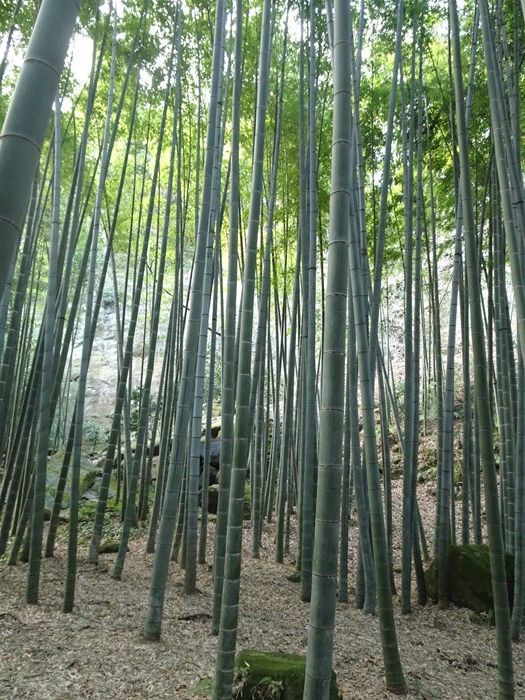

報国寺は足利氏ゆかりの寺で、通称「竹の寺」と呼ばれている。

本堂裏手にある孟宗竹林の「竹の庭」が報国寺が「竹の寺」と呼ばれる由縁。

竹林の中に石仏などが配置された幽玄の世界。

自然下での竹類の分布は、気候が温暖で、湿潤な地域、あるいは熱帯に限られており、

アジア東部と南部、それにアフリカと南アメリカに多く、日本が北限とされているのだ。

(小型の笹類の北限は、サハリン)。

冬季が寒冷だったり、降水量の少ないヨーロッパや北米では、大型に育つ竹類の自然分布は、

殆ど知られていない為、欧米人にはこの報国寺は人気の寺。

茶席・休耕庵。竹の庭を見ながら抹茶を楽しめる場所。

五重石塔も境内の苔むした庭園内に。

竹林を抜けると崖にやぐらが見えた。

開基足利家時と「永享の乱」

やぐらの中には五輪塔や宝篋印塔が並んでいるのが見えた。

こちらのやぐらにも多くの五輪塔が。

竹林と本堂裏の間の庭園。

木下利玄の歌碑。

木下利玄は、明治から大正にかけて活躍した歌人。この寺に墓があると。

「あるき来て ものゝふ果てし 岩穴の ひやけきからに いにしへおもほゆ」

見事な庭園の先にやぐらが。

サンシュユ(山茱萸)の木。

温めた牛乳にサンシュユの枝を入れ、保温して一晩置くとヨーグルトができるのだと。

ブルガリアにはヨーグルトの木と呼ばれる木があり、サンシュユはヨーグルトの木の親戚にあたる

ため、実際に同じようにヨーグルトを作れるのだと。

山茱萸の音読みが、和名の由来である。早春、葉がつく前に木一面に黄色の花をつけることから、

「ハルコガネバナ」とも呼ばれる。秋のグミのような赤い実を珊瑚に例えて、「アキサンゴ」とも

呼ばれると。私も養蜂場に植えているが、残念ながら蜜は出ない花のようである。

残雪が庭園の白砂の如し。

珍しい茅葺き屋根の鐘楼。

境内の白梅も花を開き始めていた。

露座の石仏を横から再び。

・・・ つづく

・・・

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07