PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

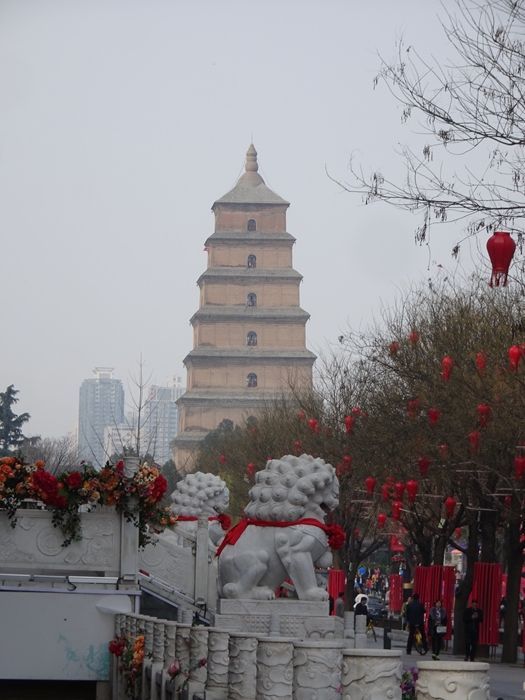

大雁塔に向けてバスは雁塔南路を走る。

バスの車窓に大雁塔が姿を現す。

大雁塔に向けて雁塔南路進むと、車窓から中央分離帯に様々な人物の像が

ある事に気がつきシャッターを。

この辺りは大雁塔の南に新しく出来た、南の開元広場から玄奘広場まで「大唐不夜城」と

呼ばれる地域。

雁塔南路の両側はショッピングセンター、雁塔南路に沿ってモノレールが走り、雁塔南路の中央は

公園になっていて、何処からでも大雁塔を見る事が出来るのだ。

公園にあった、左に柳公権、中央に 顔真卿の像。右手に「撃壌歌(げきじょうか)」の歌碑が。

同じく李白像。

閻立徳・閻立木兄弟の像。

唐時代の書家。

バスを降り「大雁塔」の観光開始。

「福」の左右に「西安年・最中国」の文字が。

西安の旧正月こそ、最も中国らしい」という意味。

今年の春節では、安市曲江新区にある、西安大唐不夜城「現代唐人街」、大唐芙蓉園、

大明宮、そして西安城壁の4カ所の景勝地が同時にライトアップされ、西安は世界に向けて

招待のメッセージを発信したと。

この企画には、光のショーによって市民や観光客に、歴史的、文化的な味わいのある

旧正月を味わってもらい、西安ならではの魅力を感じてもらいたいという期待が

込められていたのだと。

「中国年」は「春節(旧正月)」の別称。

中央に「大雁塔」と右に「玄奘三蔵」の像。

大雁塔(だいがんとう)は唐の時代の高僧、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)がインドから

持ち帰った仏教の経典や仏像などを保存するために、当時から大寺院であった長安(今の西安)

の大慈恩寺に建てられた塔。玄奘三蔵は大慈恩寺の高僧で、玄奘三蔵はこの大雁塔の設計にも

携わっている。

玄奘三蔵がインドから帰ってきたのが645年。唐は名君と言われた二代目の太宗が

皇帝の時代で、太宗は玄奘三蔵が持ち帰った経典の翻訳を指示し、玄奘三蔵は

この翻訳を彼が没する664年の直前まで続けたと。

玄奘三蔵は657の経典を中国に持ち帰り、それらを翻訳する中で中国仏教の誤りを正し、

後に生まれる法相宗という中国仏教の宗派の開祖になったと。

インドへの旅を地誌『 大唐西域記 』として著し、これが後に伝奇小説『 西遊記 』の

基ともなったのだ。なお、西遊記には三蔵法師が出て来るが、三蔵法師の「三蔵」というのは

仏教用語で経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に通じている僧侶のことで、固有名詞ではないのだと。

正面に高さ7層64mの大雁塔の雄姿が。

玄奘の設計により、当初は5層であった。各階に仏舎利がおさめられ、経典は上層部の

石室に置かれた。玄奘自ら、造営に携わったと伝えられる。

大雁塔が作られた当時は. こんな茶色っぽい色ではなかったそうだが. 今のような色に

なったのは黄砂のためだと現地ガイドから。

入口門の前では若者の集団が記念写真の撮影中。

横断幕には「大富豪餐飲我們是一家」の文字が。

大富豪?一家?どの様な集団なのであろうか?

暫くすると、お巡りさんが来てこの場からの解散命令が出していたが・・・。

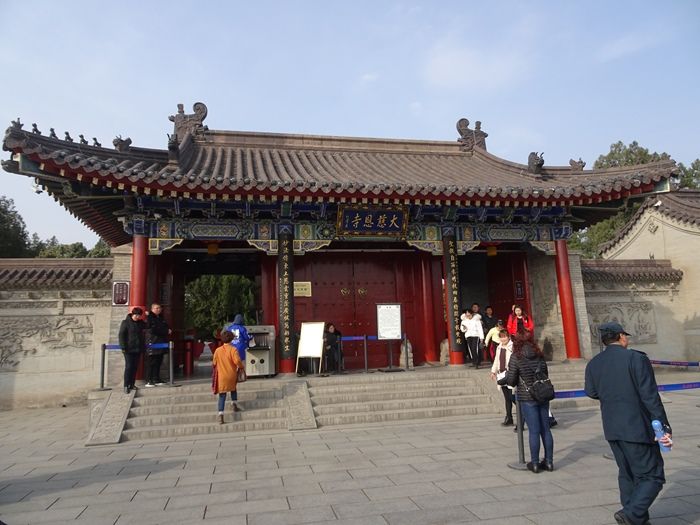

大慈恩寺の入口門。

大雁塔は西安市の東南郊外にあるこの大慈恩寺の境内に建っているのだ。

大慈恩寺は唐の第3代皇帝高宗が、母である文徳皇后を供養する為に建立した寺院。

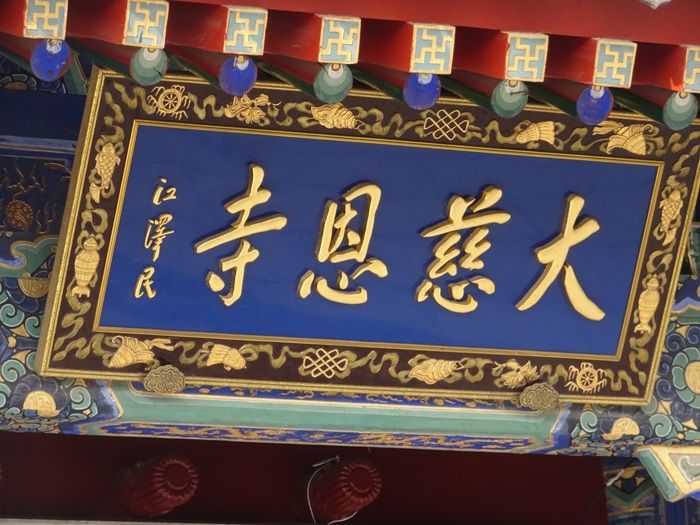

江沢民前主席の揮毫による額。

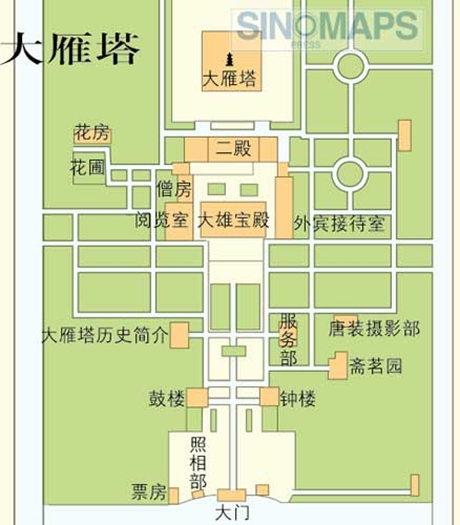

大雁塔 配置図。

巨大な香炉と大雁塔。

大雁塔にも専任ガイドが待っていてくれた。

右手に「鐘楼」。

左手に「鼓楼」。

「客堂」。

大雁塔の手前に建っている 「大雄宝殿」への階段を上がる。

ガイドによると大雁塔は傾いているのだと。

そして、 大雁塔の傾きが、この10年間、毎年1ミリの速さで元に戻りつつあるのだと。

西安の大雁塔は唐代に建てられ、古都・西安市を代表する建築物の一つで。

史料の記載によると、清の康熙58年(1719年)に、大雁塔は北西方向に198ミリ傾いていた。

そして1996年には、大雁塔の傾斜は1010.5ミリに達した。

関係部門は、地下水浸出防止などの措置を取り、古塔を保護。

大雁塔保管所によると、こうした処理の後、大雁塔は1997年から毎年1ミリのスピードで

まっすぐに戻りつつあると。昨年の測量の結果では、傾斜1000.2ミリ(約1m)になったと。

階段の中央には白い大理石に見事な彫刻が。

下段には龍。

上段には花が。

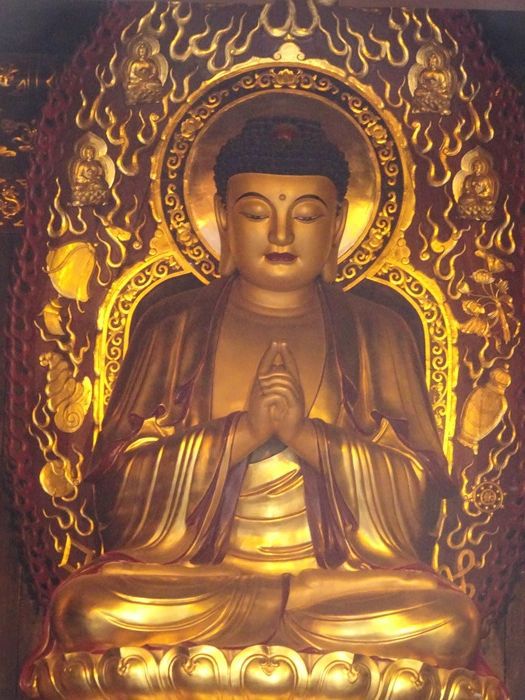

「大雄寳殿」。

大雄とは釈迦を意味し、釈迦を本尊としている場合はそこを大雄宝殿と名付けて本尊を

安置すると。よってこの寺の本堂。

本尊のお釈迦様を正面から。天井まである立派な釈迦仏。

左手より。

右手より。

十八羅漢(正面に向かって左)。

十八羅漢(正面に向かって右)。

「先覚堂、至現堂、観音殿」。

伽藍殿、甘露堂、財神殿。

「人天歓喜」 の扁額が掲げられていた堂。

金色のこの仏像は、釈迦が誕生した時、四方に七歩ずつ歩み、右手で天を、左手で地を指して

唱えたという言葉、『天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)』の御姿。

金色の仏像も。

大雁塔という名称は、菩薩の化身として雁の群れから落ちて死んだ一羽を

塔を建てて埋葬したことに由来しているのだと。

二殿前で、ガイドから有料(30元)で大雁塔に登れると。

「大雁塔」銘板。

大雁塔の傾斜のきつい内部階段を登る。

内部は階段がらせん状に7階まで250段続いているが、各階毎に踊場的なスペースがあった。

人がすれ違うのもやっとの狭い階段であったが、中国人もこういう場所では階段を

譲り合うのであった。

そして最上階からのガラス越しの眺め。

北側、雁塔北路。

西側、雁塔西路。

昔は最上階のこの西窓から外を眺めると遠くシルクロードが一望できたはずだが

今は高層ビル群が建ちそれは想像するしかなかった。

塔は四角形で、柱を使わず黄土を餅米で突き固め、外側をレンガの壁で覆った

分厚い構造になっているのだと。

南側の眺望、雁塔南路。

こちらからの眺めは、広い通りが大雁塔から真っ直ぐに走り、 日本の平城京や平安京の

手本となったこれぞ長安の街並みを見るが如し。

大雁塔内に展示されていた「風鈴」。

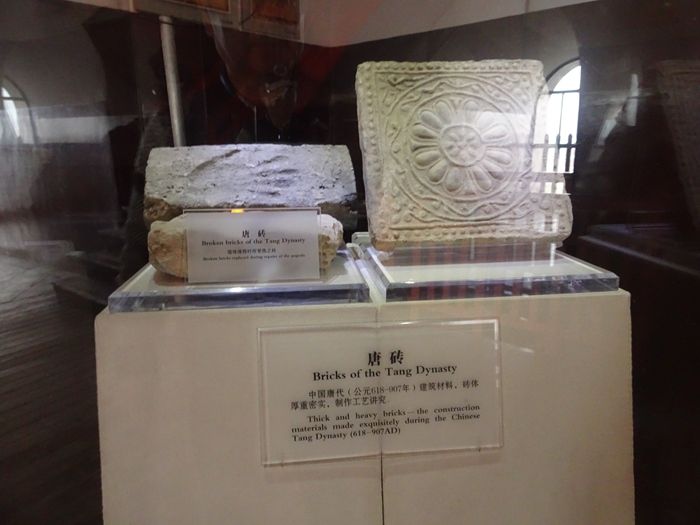

右側は修繕された時に取り換えた唐代の煉瓦。

1999年にインドの玄奘寺から寄贈された「舎利子」だと。

お釈迦様の遺骨が入っているようであった。

明代の金銅仏。

そして再び大雁塔の狭い急な階段を下って行ったのであった。

・・・ つづく ・・・