PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

下関市歴史博物館を見学後は、長府の街並みを散策する。

長府毛利藩5万石の城下町として栄え、明治維新の中心舞台となった街。

毛利邸の斜め前右手に「昭和モダン館」。

モダン館の前には昭和33年5月1日に発売された「スバル360」が。

排気量はたったの360ccなのに、大人4人が乗れて悪路でも走れて、しかも庶民でも手の届く

価格のクルマとして、日本のマイカー普及に大きな役割を果たしたのだ。

フォルクスワーゲンの「ビートル(カブトムシ)」にあやかるように

「てんとう虫」と呼ばれたのだ。

懐かしき映画のポスター。

市川歌右衛門主演の「旗本退屈男」と 片岡千恵蔵主演の

昭和の時代を彷彿とさせる駄菓子屋や薬局、郵便局、酒屋などの懐かしいほうろうの看板や小物、

当時の商品や生活用品、玩具やフィギュア・・・。懐かしの時代の路地裏を再現した板塀など、

昭和のノスタルジックな雰囲気を楽しめると。

映画ポスターコレクションでは、映画の寅さんシリーズ全作のポスターもあり、圧巻と。

しかし

「しばらくの間 休館させていただきます。申し訳ありません。」の張り紙が。

惣社町から古江小路一帯は、最も城下町の雰囲気を残す所。

現在では「そうじゃまち」「そうしゃまち」と呼んでいるが戦前までは「しょうだ」

となまって呼んでいたとのこと。

両側を石垣と練塀(ねりべい・土塀)に囲まれた惣社町の小路。

「菅家長屋門・練塀」

古江小路にある菅家は、長府藩祖毛利秀元に京都から招かれ、侍医兼侍講職を務めた格式ある家柄。

この長屋門は、代々藩中医家随一の名門にふさわしい構えを見せており、武家の屋敷構えと

その趣を異にしている。

また、長屋門を中心に左右に延びた石垣の上の練塀は、建物との調和をよく保っており、

練塀が続く小路の家並みと共に、もっとも城下町らしい風情を残している。

こちらは現在お住まいの家の門。

長府中学校の校門。

ここの正門外壁も城下町の風景を壊さないために練 塀が 使われていた。

城下町長府案内図。

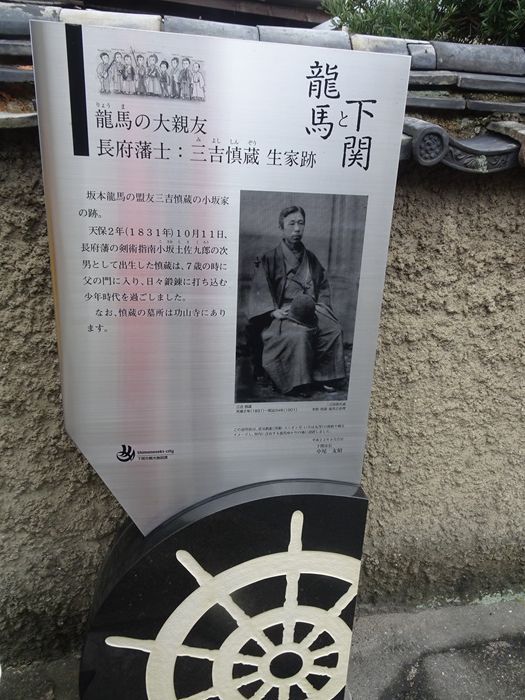

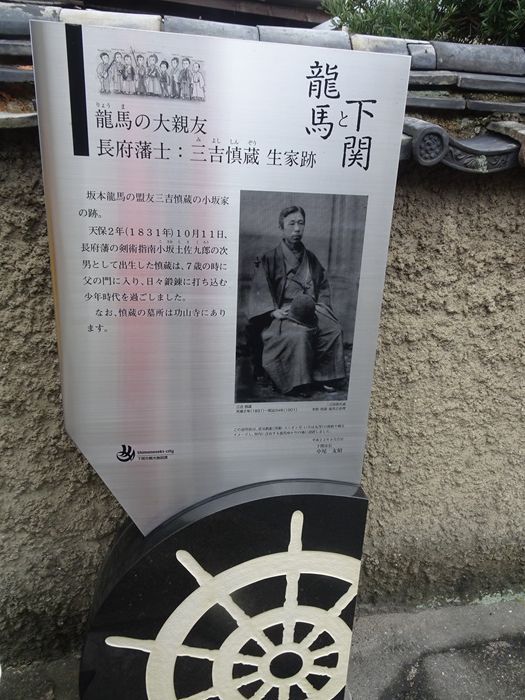

龍馬の大親友 長府藩士:三吉慎蔵 生家跡。

「長府城下町の小路の中でも代表的な通りで乃木家もこの地にあった」と刻まれた石碑。

武家屋敷跡が公園になっていた。

旧梶山家の間取りが不明であったため、長府に現存する武家屋敷や古文書を参考に

立派な屋敷門を潜る。

梶山家は、長府藩の馬廻。整備前は部材の大半が欠失してたので解体修理、欠失してる部分は

長府に現存してる表門を参考に補充したものだと。

見事な練塀(ねりべい、関東では土塀)が続いていた。

ここは「横枕小路(よこまくらしょうじ)」。

武家屋敷が建つ古江小路と並んで、歴史を感じさせる通りが横枕小路。

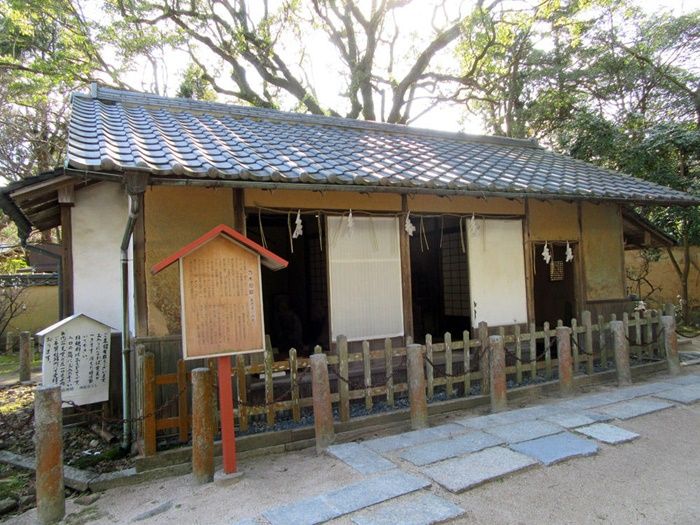

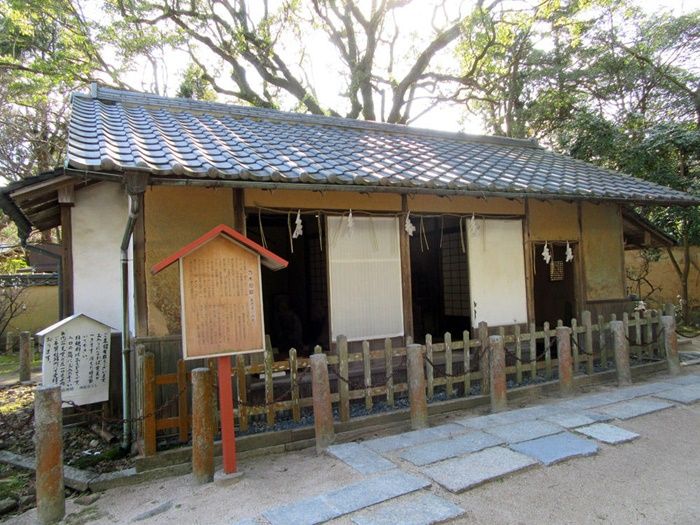

乃木神社。

旅順攻略し、明治天皇に殉死した乃木希典を祀った神社。

境内には、乃木将軍が育った家が再現されいていた。

乃木神社 拝殿。

拝殿横の像。

乃木希典・妻静子夫人の銅像。

馬は壽(ス)号。

こちら日露戦争時の旅順開城の際、敵将ステッセルから 乃木将軍

乃木将軍の生家が再現されていた。

質素な生活が窺えたのであった。

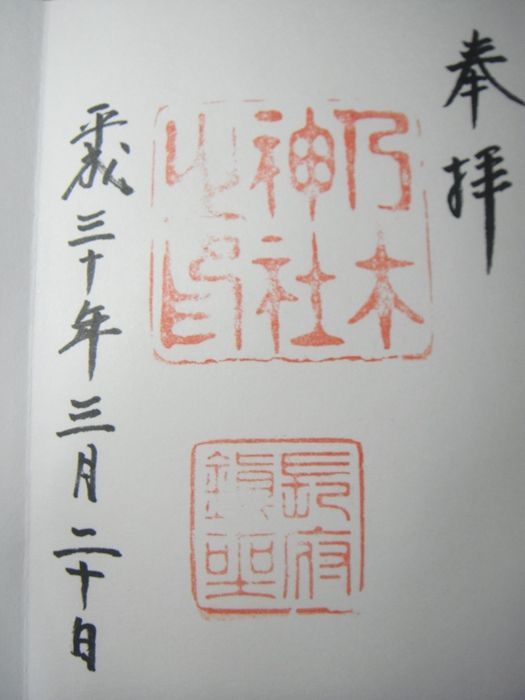

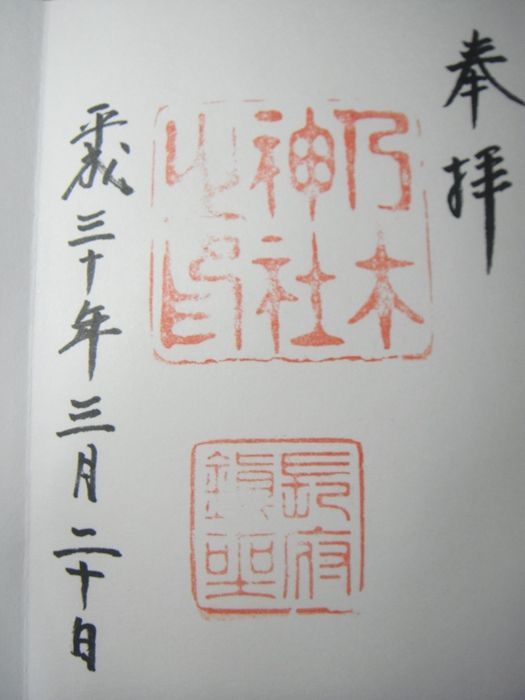

御朱印を頂きました。

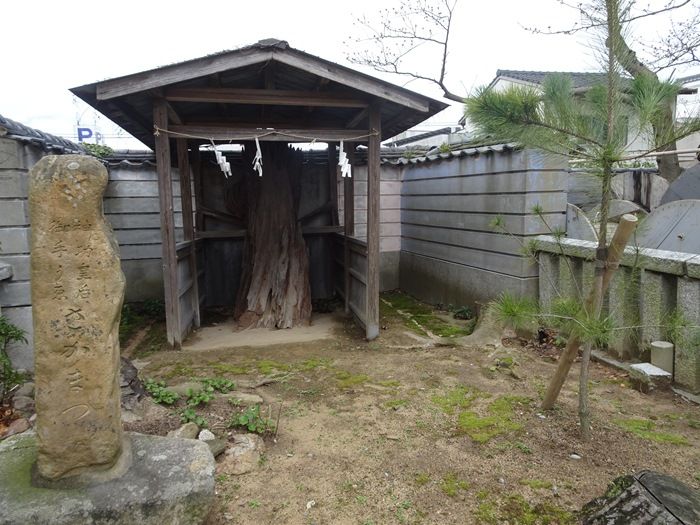

荒熊稲荷神社。

文化・文政年間、長府藩11代藩主毛利元義公が江戸参勤交代の帰途、京都の伏見稲荷大社に

詣でて御分霊を勧請し産業の繁栄を祈願した。

嘉永元年に現在地に遷して社殿を再建、以来広く信仰をあつめ特に勝運・失せもの発見に

霊験あらたかと伝えられていると。

一ノ鳥居は平成2年に建てられ た朱の鳥居。

二ノ鳥居は天保12年に建てられた石造の鳥居。

三ノ鳥居は大正2年に建てられた石造の鳥居。

四ノ鳥居は享保21年に建てられた石造の鳥居。

忌宮神社(いみのみやじんじゃ)。

境内には放し飼いのニワトリ。

チャボか?

拝殿。

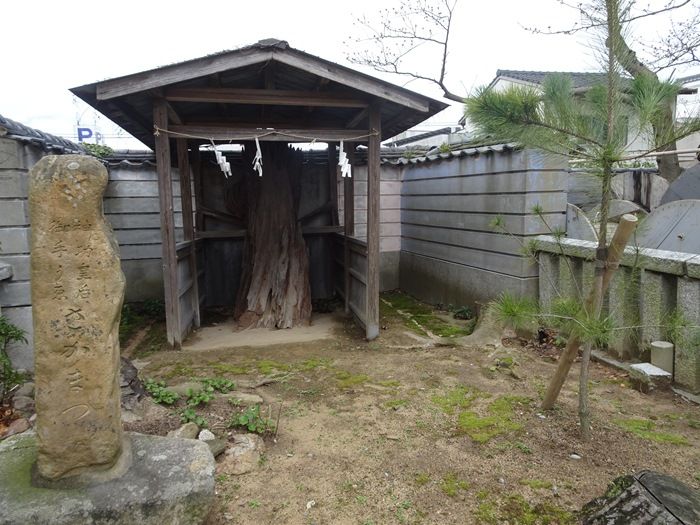

「さかまつ」。

神功皇后が新羅ご征討に際し、お手つから小松を逆さまに植えられ「我志を得ば、この松枯れずして

生い茂りなむ」と神祇に誓われたと伝えられている。

明治初年に火災に巻き込まれ後に枯死し、現在はその根幹が玉垣の内に保存されており、

子孫の小さな松が松葉を茂らせていた。

願掛けに力を発揮すると。

鬼石。

豊浦宮に攻め寄せた新羅の武将・塵輪を射倒しその首を埋めたとされる場所。

塵輪の顔が鬼のようであった事から「鬼石」と呼ばれているのだと。

八坂神社。

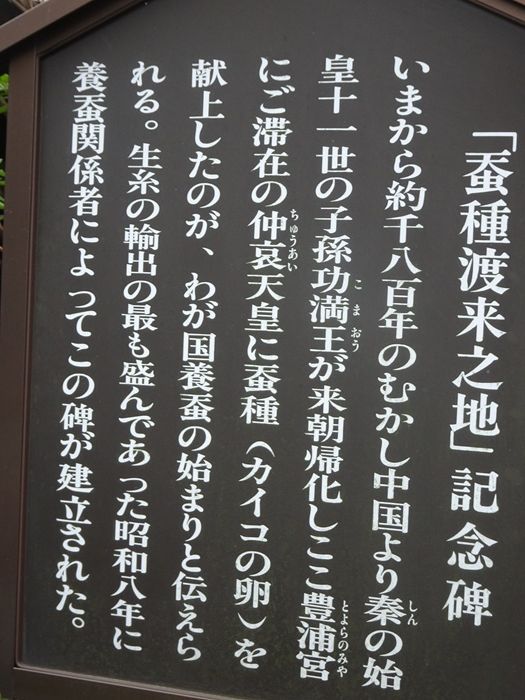

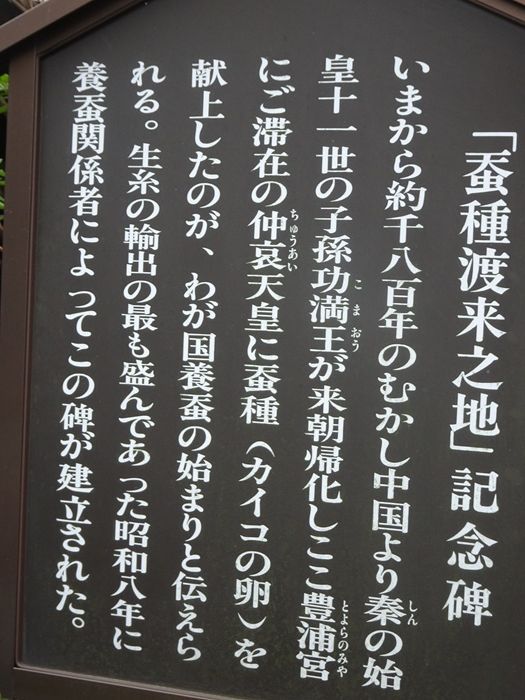

蚕種渡来の地記念碑。

蚕種とはカイコの卵のことで、今から約1,800年のむかし、仲哀天皇の御代に

中国から渡来し、ここから日本の養蚕が始まったと伝えられる記念碑。

再び長府城下町を散策し、駐車場に向かう。

歴史を感じさせる練壁。

長府毛利藩は天保年間に「達豊浦家中一統家作定書」を発令し、藩士の身分により家屋造作の

制限を行った。特色は、門や長屋それに続く練塀と石垣、その内側の植裁など、街路に面した

構えにあり、切り盛りした土地に石垣を築き、その上に粘土を練り混ぜた土塀を築く方法で、

中塗りを施しただけのものが多く、漆喰で上塗りしたものはないと。

練塀が続く家並みはもっとも城下町らしい雰囲気をかもしだしていた。市指定有形文化財。

練壁に上塗りを施した壁と椿の赤い花。

赤い線 を散策し在りし日の 城下町の雰囲気を楽しんだので あった。

そして駐車場に戻り、次の長府庭園へ向かう。

・・・ つづく ・・・

長府毛利藩5万石の城下町として栄え、明治維新の中心舞台となった街。

毛利邸の斜め前右手に「昭和モダン館」。

モダン館の前には昭和33年5月1日に発売された「スバル360」が。

排気量はたったの360ccなのに、大人4人が乗れて悪路でも走れて、しかも庶民でも手の届く

価格のクルマとして、日本のマイカー普及に大きな役割を果たしたのだ。

フォルクスワーゲンの「ビートル(カブトムシ)」にあやかるように

「てんとう虫」と呼ばれたのだ。

懐かしき映画のポスター。

市川歌右衛門主演の「旗本退屈男」と 片岡千恵蔵主演の

昭和の時代を彷彿とさせる駄菓子屋や薬局、郵便局、酒屋などの懐かしいほうろうの看板や小物、

当時の商品や生活用品、玩具やフィギュア・・・。懐かしの時代の路地裏を再現した板塀など、

昭和のノスタルジックな雰囲気を楽しめると。

映画ポスターコレクションでは、映画の寅さんシリーズ全作のポスターもあり、圧巻と。

しかし

「しばらくの間 休館させていただきます。申し訳ありません。」の張り紙が。

惣社町から古江小路一帯は、最も城下町の雰囲気を残す所。

現在では「そうじゃまち」「そうしゃまち」と呼んでいるが戦前までは「しょうだ」

となまって呼んでいたとのこと。

両側を石垣と練塀(ねりべい・土塀)に囲まれた惣社町の小路。

「菅家長屋門・練塀」

古江小路にある菅家は、長府藩祖毛利秀元に京都から招かれ、侍医兼侍講職を務めた格式ある家柄。

この長屋門は、代々藩中医家随一の名門にふさわしい構えを見せており、武家の屋敷構えと

その趣を異にしている。

また、長屋門を中心に左右に延びた石垣の上の練塀は、建物との調和をよく保っており、

練塀が続く小路の家並みと共に、もっとも城下町らしい風情を残している。

こちらは現在お住まいの家の門。

長府中学校の校門。

ここの正門外壁も城下町の風景を壊さないために練 塀が 使われていた。

城下町長府案内図。

龍馬の大親友 長府藩士:三吉慎蔵 生家跡。

「長府城下町の小路の中でも代表的な通りで乃木家もこの地にあった」と刻まれた石碑。

武家屋敷跡が公園になっていた。

旧梶山家の間取りが不明であったため、長府に現存する武家屋敷や古文書を参考に

立派な屋敷門を潜る。

梶山家は、長府藩の馬廻。整備前は部材の大半が欠失してたので解体修理、欠失してる部分は

長府に現存してる表門を参考に補充したものだと。

見事な練塀(ねりべい、関東では土塀)が続いていた。

ここは「横枕小路(よこまくらしょうじ)」。

武家屋敷が建つ古江小路と並んで、歴史を感じさせる通りが横枕小路。

乃木神社。

旅順攻略し、明治天皇に殉死した乃木希典を祀った神社。

境内には、乃木将軍が育った家が再現されいていた。

乃木神社 拝殿。

拝殿横の像。

乃木希典・妻静子夫人の銅像。

馬は壽(ス)号。

こちら日露戦争時の旅順開城の際、敵将ステッセルから 乃木将軍

乃木将軍の生家が再現されていた。

質素な生活が窺えたのであった。

御朱印を頂きました。

荒熊稲荷神社。

文化・文政年間、長府藩11代藩主毛利元義公が江戸参勤交代の帰途、京都の伏見稲荷大社に

詣でて御分霊を勧請し産業の繁栄を祈願した。

嘉永元年に現在地に遷して社殿を再建、以来広く信仰をあつめ特に勝運・失せもの発見に

霊験あらたかと伝えられていると。

一ノ鳥居は平成2年に建てられ た朱の鳥居。

二ノ鳥居は天保12年に建てられた石造の鳥居。

三ノ鳥居は大正2年に建てられた石造の鳥居。

四ノ鳥居は享保21年に建てられた石造の鳥居。

忌宮神社(いみのみやじんじゃ)。

仲哀天皇とそのお后である神功皇后と応神天皇をお祀りし、文武の神(勝運の神)安産の神として

歴代の朝廷や武家をはじめ多く庶民の信仰を受けて来たと。

境内には放し飼いのニワトリ。

チャボか?

拝殿。

「さかまつ」。

神功皇后が新羅ご征討に際し、お手つから小松を逆さまに植えられ「我志を得ば、この松枯れずして

生い茂りなむ」と神祇に誓われたと伝えられている。

明治初年に火災に巻き込まれ後に枯死し、現在はその根幹が玉垣の内に保存されており、

子孫の小さな松が松葉を茂らせていた。

願掛けに力を発揮すると。

鬼石。

豊浦宮に攻め寄せた新羅の武将・塵輪を射倒しその首を埋めたとされる場所。

塵輪の顔が鬼のようであった事から「鬼石」と呼ばれているのだと。

八坂神社。

蚕種渡来の地記念碑。

蚕種とはカイコの卵のことで、今から約1,800年のむかし、仲哀天皇の御代に

中国から渡来し、ここから日本の養蚕が始まったと伝えられる記念碑。

再び長府城下町を散策し、駐車場に向かう。

歴史を感じさせる練壁。

長府毛利藩は天保年間に「達豊浦家中一統家作定書」を発令し、藩士の身分により家屋造作の

制限を行った。特色は、門や長屋それに続く練塀と石垣、その内側の植裁など、街路に面した

構えにあり、切り盛りした土地に石垣を築き、その上に粘土を練り混ぜた土塀を築く方法で、

中塗りを施しただけのものが多く、漆喰で上塗りしたものはないと。

練塀が続く家並みはもっとも城下町らしい雰囲気をかもしだしていた。市指定有形文化財。

練壁に上塗りを施した壁と椿の赤い花。

赤い線 を散策し在りし日の 城下町の雰囲気を楽しんだので あった。

そして駐車場に戻り、次の長府庭園へ向かう。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.