PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

この日の最後に赤間神宮を訪ねる。

赤間神宮は壇ノ浦の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る神社。

貞観元年 (859 年 ) に阿弥陀寺として開闢。

江戸時代までは安徳天皇御影堂といい、仏式により祀られていた。

平家一門を祀る塚があることでも有名であり、前身の阿弥陀寺は『耳なし芳一』の

舞台であったが、廃仏毀釈により神社となり現在に至る。

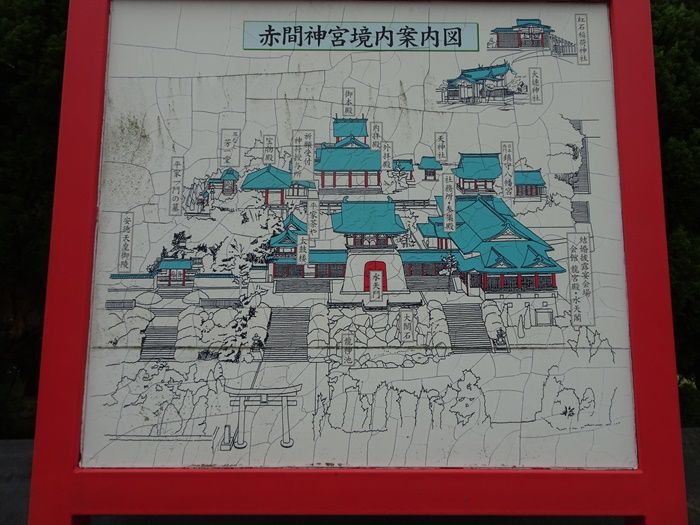

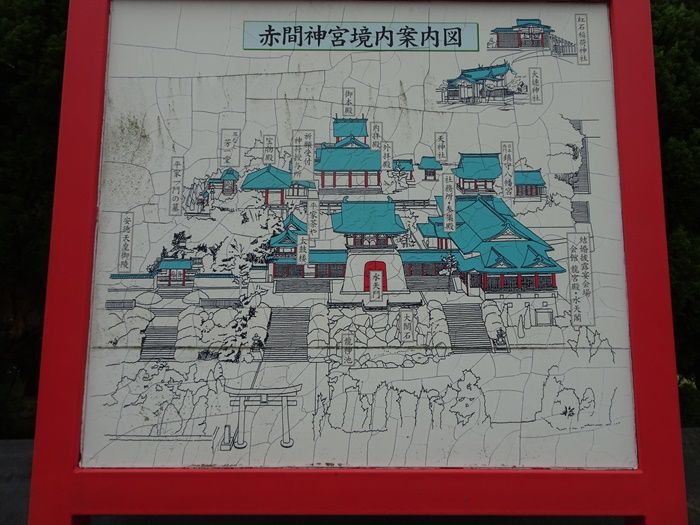

赤間神宮境内案内図。

階段の上の太鼓楼前には今年のえと・戌(いぬ)を描いた巨大な絵馬が。

高さ2・5m、幅4mの絵馬で安徳天皇のお姿、水天門も描かれていた。

水天門。

赤間神宮の神門は“水天門”と呼ばれ、竜宮城を模して作られていると。

「浪の下にも都の候ぞ(波の下にも都がございます)」言ったことに由来すると。

外拝殿へと歩を進める。

手水舎。

赤間神宮外拝殿と扁額。

外拝殿前から覗き込んだ内拝殿。

この赤間神宮には三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」が第10代崇神天皇時代から

第81代安徳天皇までの1276年間納められていたと。

今現在「八咫鏡」は伊勢神宮に御神体、皇居にそのご神体を模したものが

奉納されていると。記紀神話によれば、「八咫鏡」は天照大神の岩戸隠れの際に石凝姥命が作った。

天照大神が岩戸を細めに開けた時、この鏡で天照大神自身を映して、興味を持たせ、

外に引き出した。そして再び高天原と葦原中国は明るくなった、という。

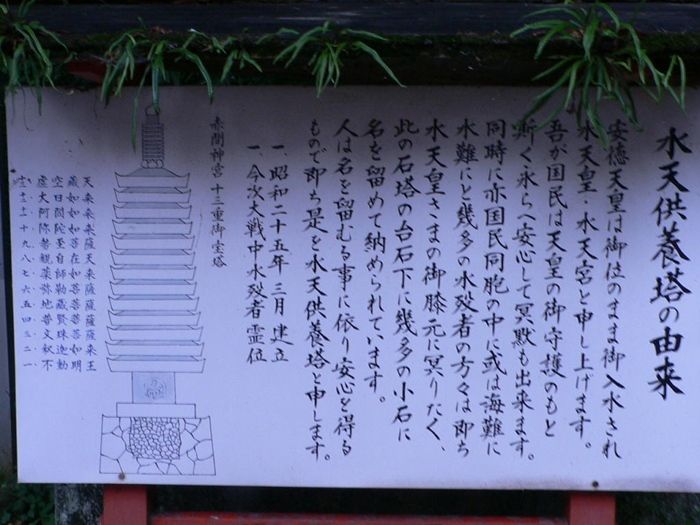

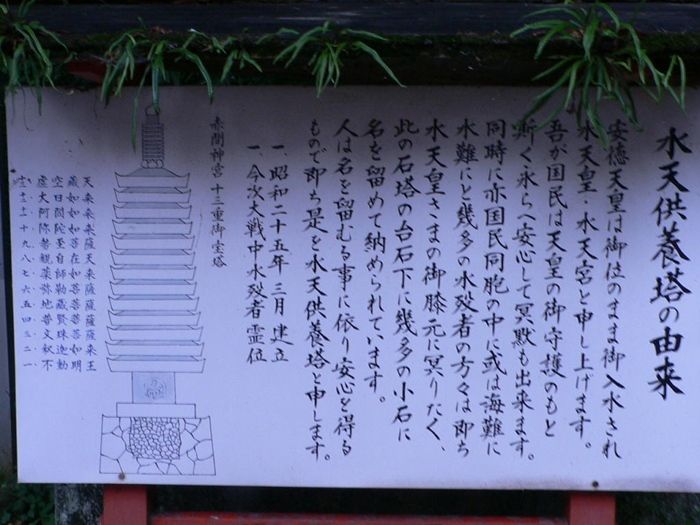

水天供養塔。

水天供養塔の由来についての説明板には

「安徳天皇は御位のまま御入水され水天皇・水天宮と申し上げます。吾が国民は天皇の

御守護のもと斯く永らへ安心して冥黙も出来ます。同時に亦国民同胞の中に或は海難に

水難にと幾多の水歿者の方々は即ち水天皇さまの御膝元に冥りたく、此の石塔の台石下に

幾多の小石に名を留めて納められています。人は名を留むる事に依り安心を得るもので

即ち是を水天供養塔と申します。 一.昭和二十五年三月建立 二.今次大戦中水歿者霊位

赤間神宮十三重御宝塔」。

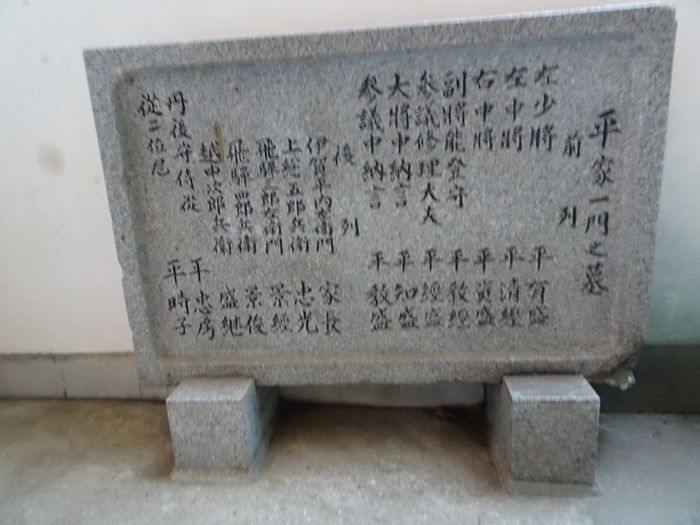

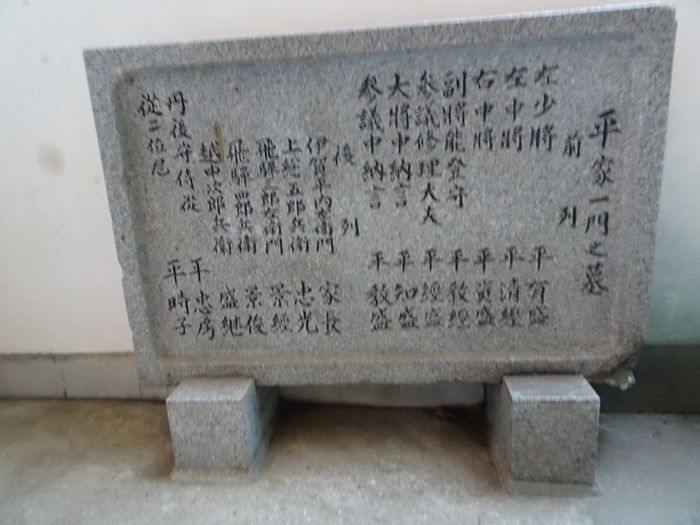

境内には“七盛塚”と呼ばれる、壇ノ浦に散った平家一門14名の墓が。

天明年間(1781-1789)に、海峡に嵐が続いて船の行き来ができなくなった時、

真夜中になると海上をさまよう平家の武者や女官の亡霊が目撃されたため、

祟りであると考えた地元の人々によって平家一門の墓が集められ、

そして墓を京都の方角に向けて供養をしたところ嵐は収まったと。

七盛塚の14名は

知盛(清盛の四男)・経盛(清盛の次弟)・教盛(清盛の三弟)・教経(教盛の次男)

資盛(重盛の次男)・清経(重盛の三男)・有盛(重盛の四男)・忠房(重盛の六男)

家長(家臣)・忠光(家臣)・景経(家臣)・景俊(家臣)・盛嗣(家臣)・二位の尼。

全員が壇ノ浦で亡くなっているのではなく、清経は豊前で自害、忠房・忠光・盛嗣は

壇ノ浦後に刑死となっているのだと。

高浜虚子句碑は、七盛塚の傍らに建っていた。

昭和3年に高浜虚子が下関を訪れた際、「七盛の墓包み降る椎の露」という句を詠んだことを

記念するもの。

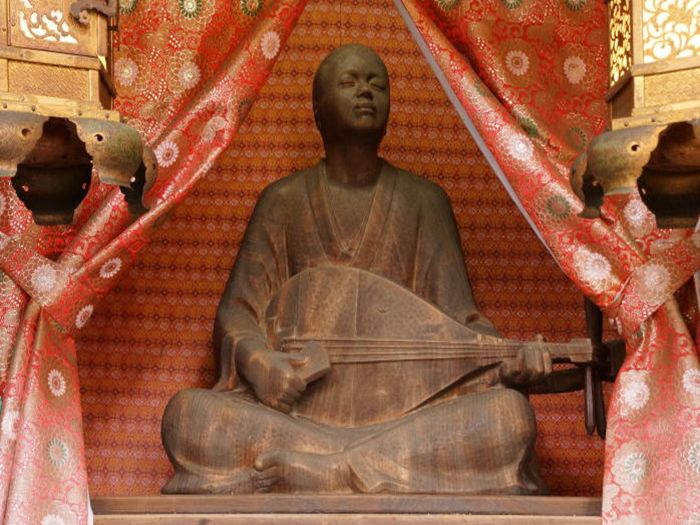

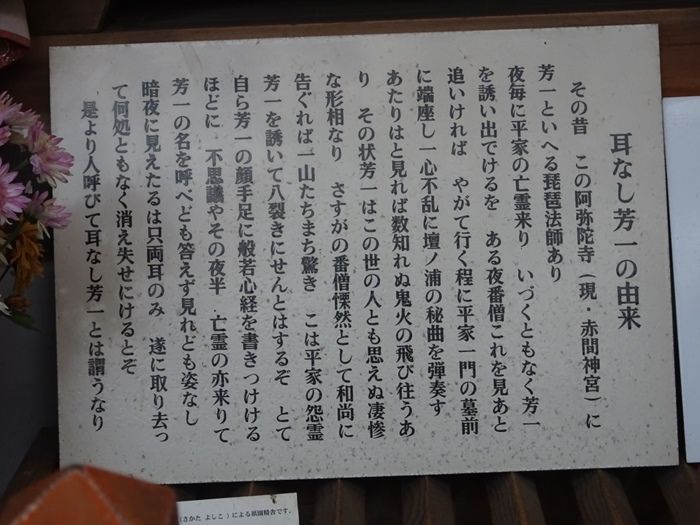

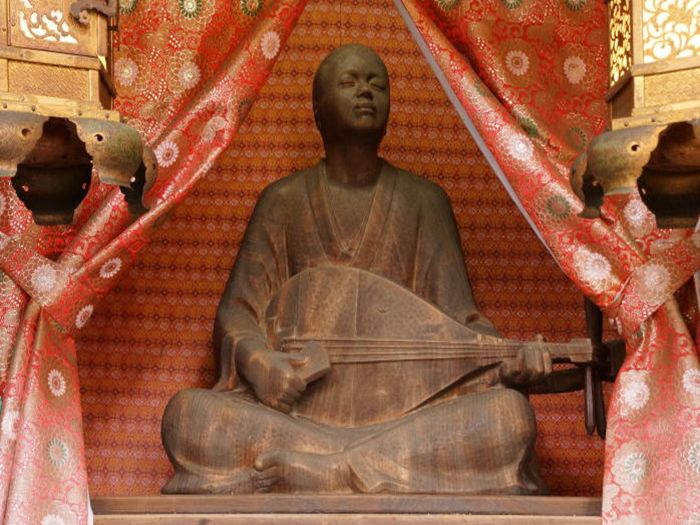

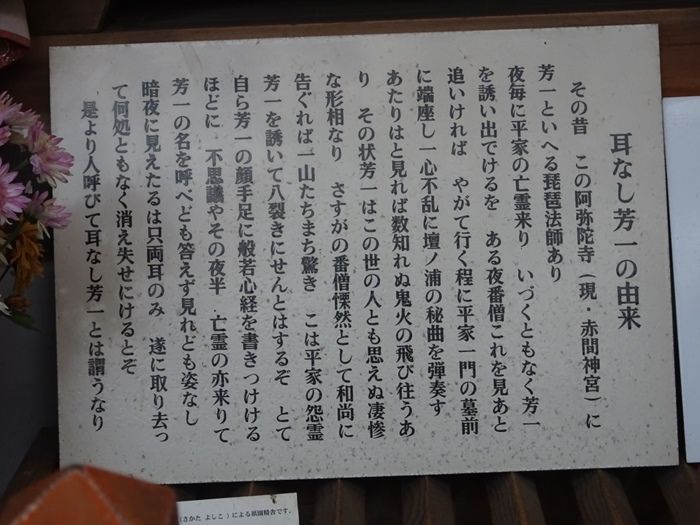

「耳なし芳一」で有名な「芳一堂」が。

「耳なし芳一」像。

赤間神宮がまだ阿弥陀寺であった頃、芳一という名の盲目の琵琶の名手があった。

ある夜、侍がやってきてある貴人の前で琵琶の曲を披露せよという。請われるまま

琵琶を弾き語り、また次の夜も呼ばれるまま赴いた。それが毎夜続くため、寺の者が

後を追うと、芳一は平家の墓の前で琵琶を弾き語っていたのである。

琵琶の腕を見込まれて亡霊に取り憑かれたと察した住職は、芳一の全身くまなく

経文を書き、呼ばれても返事をするなと命じた。夜が更けて亡霊がやってくるが、

芳一は声を出さない。経文が書かれているために亡霊には芳一の姿が見えなかったが、

宙に浮いた両耳を来訪した証としてむしり取っていった。……翌朝、耳をなくし

気を失っている芳一を見て、住職は耳にだけ経文を書き忘れたことに気付いたのであった。

それからこの噂が広まり、芳一はさらに名声を上げたという。

其桃翁(きとうおう)の句碑。

「神もあとたれて千歳に 月かなし」其桃翁 翁の姓は西尾、名は弥三郎、

俳号を三千堂其桃と称す。明治元年一月十八日播州明石郡垂水村に誕生、

のち下関市で医をもって業とす。十三、四歳より俳諧に親しみ、

無名庵弟十七世の道統を継ぐ。昭和六年四月八日逝去六十四歳

昭和五十七年十月吉日 創刊五十周年を記念して 其桃社一同 と。

安徳天皇の墳墓。

安徳天皇の遺体は、合戦の翌日、漁の網に引き上げられ、安置された後、葬られたと。

赤間神宮の隣にあった胸像:伊藤博文像、陸奥宗光像。

下関条約が結ばれた料亭での交渉の席を、忠実に再現しているのだと。

像は日本全権の伊藤博文、外務大臣の陸奥宗光。

史跡 春帆楼 日清講和談判場。

春帆楼は 伊藤博文お気に入りの料亭と言うことで、日清戦争の講和会議の場所として選んだ 。

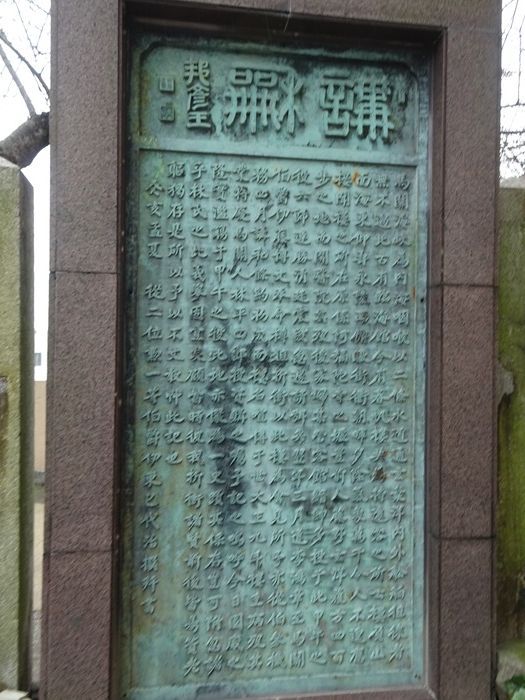

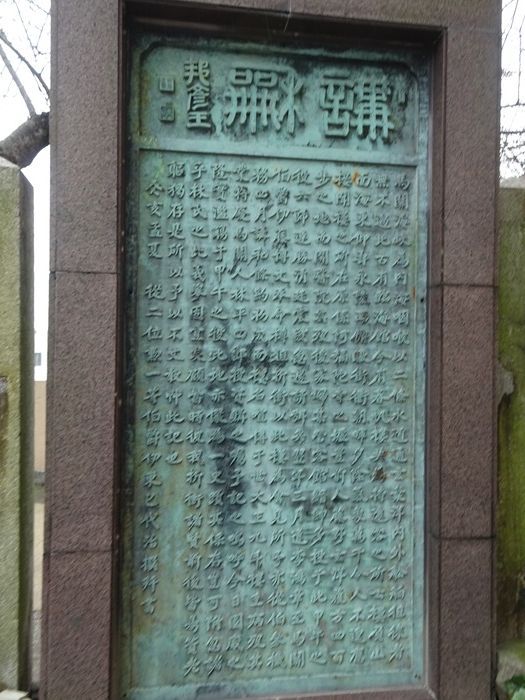

記念館の前にある碑 : 春帆楼碑文 。 (日清講和記念碑文)

伊藤巳代治の撰。

癸亥とあるので大正12年?春帆楼の由来等が書いてあるのだと。

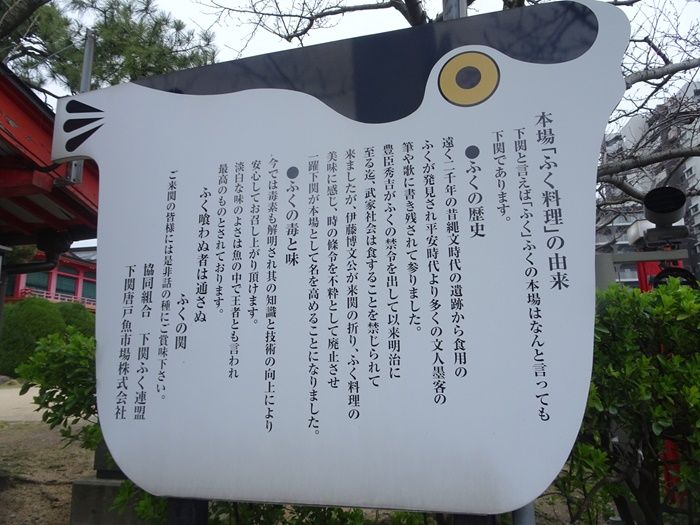

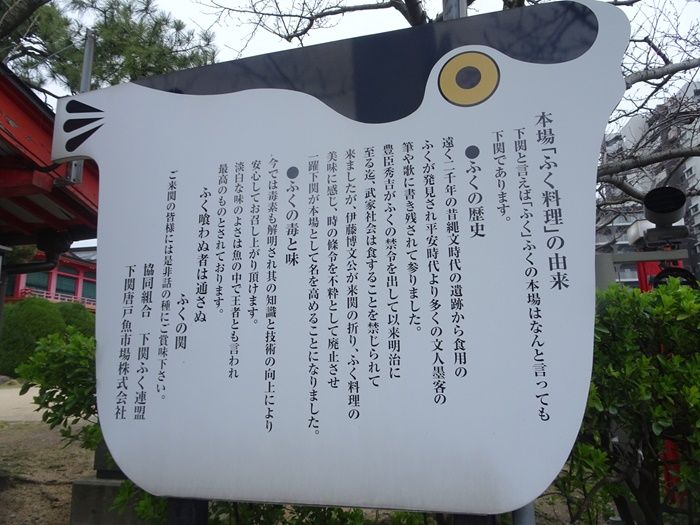

伊藤博文がふぐ食を許可した最初の店としても有名で、「ふぐの碑」も敷地内に建っていた。

本場「ふく料理」の由来。

「下関と言えば「ふく」ふくの本場は何と言っても下関であります。

・ふくの歴史

遠く二千年の昔弥生時代の遺跡から食用のふくが発見され、平安時代より多くの

文人墨客の筆や歌に書き残されて参りました。

豊臣秀吉がふくの禁令を出して以来明治に至る迄、武家社会で食することを禁じられて

来ましたが、伊藤博文公が来関の折、ふぐ料理の美味に感じ、時の條令を不粋として

廃止させ一躍下関が本場として名を高めることになりました。

・ふぐの毒と味

今では毒素も解明され、其の知識と技術の向上によって安心してお召し上り頂けます。

淡白な味のよさは、魚の中で王者とも言われ最高のものとされております。

ふくを喰わぬ者は通さぬふくの関

ご来関の皆様には、是非話の種にご賞味下さい。」と書かれていた。

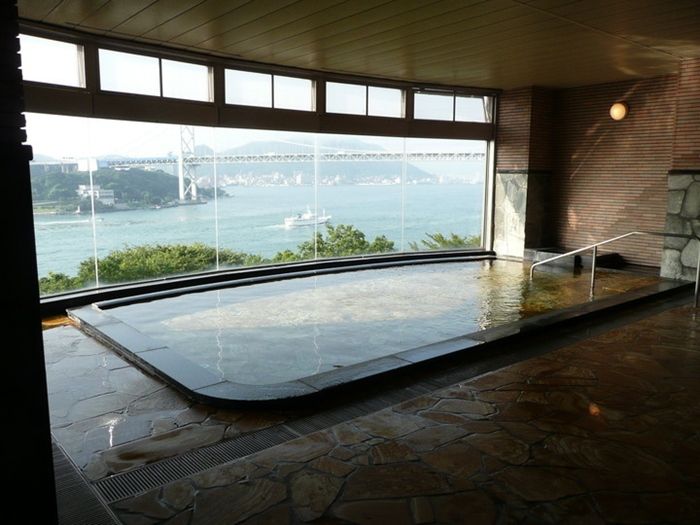

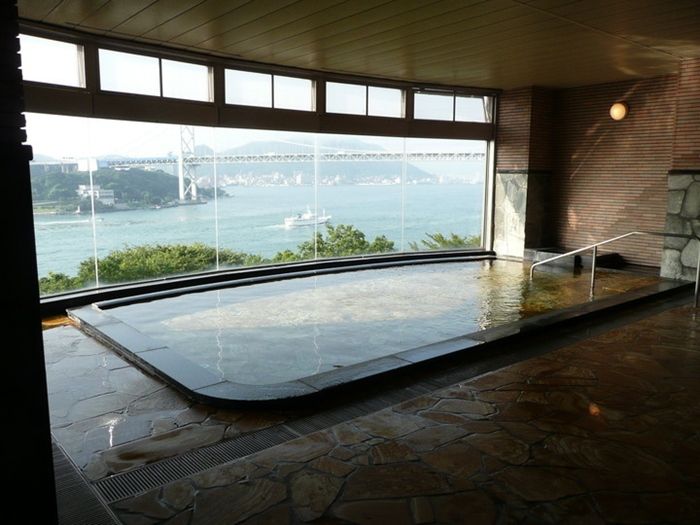

そして再び関門橋の下を通過し左折して今宵のホテルに到着しチェックイン。

我が部屋からの関門海峡の絶景。

大きな貨物船が通過。

そして風呂へ。

風呂からも関門橋が見えた。

露天風呂からの眺め。

そして夕食は「ふく一番」。

食前酒/梅酒は飲み終わった後にシャッターを。

お造り/虎河豚刺し。

約3cmの長さに切り揃えた「寸ネギ」と「もみじおろし」、「夏代々(なつだいだい)」。

小鉢/身皮和え

前菜:二種盛。

蒸物:河豚白子シューマイ。

御凌ぎ/虎河豚寿司。

揚物/虎河豚あら唐揚げ。

ビールもお代わり。

妻は 食前酒の梅酒をお代わり。

鍋:虎河豚ちり鍋。

この後に食事:虎河豚雑炊。

そして香の物:三種

果物:季節物

アイスクリーム。

本場下関「ふく」の王道コースを堪能し部屋に戻る。

関門橋はライトアップされていた。

そしてこの日の長い一日を終え爆睡。

・・・ つづく ・・・

赤間神宮は壇ノ浦の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る神社。

貞観元年 (859 年 ) に阿弥陀寺として開闢。

江戸時代までは安徳天皇御影堂といい、仏式により祀られていた。

平家一門を祀る塚があることでも有名であり、前身の阿弥陀寺は『耳なし芳一』の

舞台であったが、廃仏毀釈により神社となり現在に至る。

赤間神宮境内案内図。

階段の上の太鼓楼前には今年のえと・戌(いぬ)を描いた巨大な絵馬が。

高さ2・5m、幅4mの絵馬で安徳天皇のお姿、水天門も描かれていた。

水天門。

赤間神宮の神門は“水天門”と呼ばれ、竜宮城を模して作られていると。

「浪の下にも都の候ぞ(波の下にも都がございます)」言ったことに由来すると。

外拝殿へと歩を進める。

手水舎。

赤間神宮外拝殿と扁額。

外拝殿前から覗き込んだ内拝殿。

この赤間神宮には三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」が第10代崇神天皇時代から

第81代安徳天皇までの1276年間納められていたと。

今現在「八咫鏡」は伊勢神宮に御神体、皇居にそのご神体を模したものが

奉納されていると。記紀神話によれば、「八咫鏡」は天照大神の岩戸隠れの際に石凝姥命が作った。

天照大神が岩戸を細めに開けた時、この鏡で天照大神自身を映して、興味を持たせ、

外に引き出した。そして再び高天原と葦原中国は明るくなった、という。

水天供養塔。

水天供養塔の由来についての説明板には

「安徳天皇は御位のまま御入水され水天皇・水天宮と申し上げます。吾が国民は天皇の

御守護のもと斯く永らへ安心して冥黙も出来ます。同時に亦国民同胞の中に或は海難に

水難にと幾多の水歿者の方々は即ち水天皇さまの御膝元に冥りたく、此の石塔の台石下に

幾多の小石に名を留めて納められています。人は名を留むる事に依り安心を得るもので

即ち是を水天供養塔と申します。 一.昭和二十五年三月建立 二.今次大戦中水歿者霊位

赤間神宮十三重御宝塔」。

境内には“七盛塚”と呼ばれる、壇ノ浦に散った平家一門14名の墓が。

天明年間(1781-1789)に、海峡に嵐が続いて船の行き来ができなくなった時、

真夜中になると海上をさまよう平家の武者や女官の亡霊が目撃されたため、

祟りであると考えた地元の人々によって平家一門の墓が集められ、

そして墓を京都の方角に向けて供養をしたところ嵐は収まったと。

七盛塚の14名は

知盛(清盛の四男)・経盛(清盛の次弟)・教盛(清盛の三弟)・教経(教盛の次男)

資盛(重盛の次男)・清経(重盛の三男)・有盛(重盛の四男)・忠房(重盛の六男)

家長(家臣)・忠光(家臣)・景経(家臣)・景俊(家臣)・盛嗣(家臣)・二位の尼。

全員が壇ノ浦で亡くなっているのではなく、清経は豊前で自害、忠房・忠光・盛嗣は

壇ノ浦後に刑死となっているのだと。

高浜虚子句碑は、七盛塚の傍らに建っていた。

昭和3年に高浜虚子が下関を訪れた際、「七盛の墓包み降る椎の露」という句を詠んだことを

記念するもの。

「耳なし芳一」で有名な「芳一堂」が。

「耳なし芳一」像。

赤間神宮がまだ阿弥陀寺であった頃、芳一という名の盲目の琵琶の名手があった。

ある夜、侍がやってきてある貴人の前で琵琶の曲を披露せよという。請われるまま

琵琶を弾き語り、また次の夜も呼ばれるまま赴いた。それが毎夜続くため、寺の者が

後を追うと、芳一は平家の墓の前で琵琶を弾き語っていたのである。

琵琶の腕を見込まれて亡霊に取り憑かれたと察した住職は、芳一の全身くまなく

経文を書き、呼ばれても返事をするなと命じた。夜が更けて亡霊がやってくるが、

芳一は声を出さない。経文が書かれているために亡霊には芳一の姿が見えなかったが、

宙に浮いた両耳を来訪した証としてむしり取っていった。……翌朝、耳をなくし

気を失っている芳一を見て、住職は耳にだけ経文を書き忘れたことに気付いたのであった。

それからこの噂が広まり、芳一はさらに名声を上げたという。

其桃翁(きとうおう)の句碑。

「神もあとたれて千歳に 月かなし」其桃翁 翁の姓は西尾、名は弥三郎、

俳号を三千堂其桃と称す。明治元年一月十八日播州明石郡垂水村に誕生、

のち下関市で医をもって業とす。十三、四歳より俳諧に親しみ、

無名庵弟十七世の道統を継ぐ。昭和六年四月八日逝去六十四歳

昭和五十七年十月吉日 創刊五十周年を記念して 其桃社一同 と。

安徳天皇の墳墓。

安徳天皇の遺体は、合戦の翌日、漁の網に引き上げられ、安置された後、葬られたと。

赤間神宮の隣にあった胸像:伊藤博文像、陸奥宗光像。

下関条約が結ばれた料亭での交渉の席を、忠実に再現しているのだと。

像は日本全権の伊藤博文、外務大臣の陸奥宗光。

史跡 春帆楼 日清講和談判場。

春帆楼は 伊藤博文お気に入りの料亭と言うことで、日清戦争の講和会議の場所として選んだ 。

記念館の前にある碑 : 春帆楼碑文 。 (日清講和記念碑文)

伊藤巳代治の撰。

癸亥とあるので大正12年?春帆楼の由来等が書いてあるのだと。

日清講和記念館。

この記念館は、明治28年(1895)春、この地で開かれた日清講和会議と、下関条約と呼ばれる

講和条約の歴史的意義を後世に伝えるため、昭和12年(1937)6月、講和会議の舞台となった

春帆楼の隣接地に開館。

浜離宮から下賜されたといわれる椅子をはじめ、講和会議で使用された調度品、両国全権の

伊藤博文や李鴻章の遺墨などを展示。

また、館内中央には講和会議の部屋を再現し、当時の様子を紹介している。

伊藤博文がふぐ食を許可した最初の店としても有名で、「ふぐの碑」も敷地内に建っていた。

本場「ふく料理」の由来。

「下関と言えば「ふく」ふくの本場は何と言っても下関であります。

・ふくの歴史

遠く二千年の昔弥生時代の遺跡から食用のふくが発見され、平安時代より多くの

文人墨客の筆や歌に書き残されて参りました。

豊臣秀吉がふくの禁令を出して以来明治に至る迄、武家社会で食することを禁じられて

来ましたが、伊藤博文公が来関の折、ふぐ料理の美味に感じ、時の條令を不粋として

廃止させ一躍下関が本場として名を高めることになりました。

・ふぐの毒と味

今では毒素も解明され、其の知識と技術の向上によって安心してお召し上り頂けます。

淡白な味のよさは、魚の中で王者とも言われ最高のものとされております。

ふくを喰わぬ者は通さぬふくの関

ご来関の皆様には、是非話の種にご賞味下さい。」と書かれていた。

そして再び関門橋の下を通過し左折して今宵のホテルに到着しチェックイン。

我が部屋からの関門海峡の絶景。

大きな貨物船が通過。

そして風呂へ。

風呂からも関門橋が見えた。

露天風呂からの眺め。

そして夕食は「ふく一番」。

食前酒/梅酒は飲み終わった後にシャッターを。

お造り/虎河豚刺し。

約3cmの長さに切り揃えた「寸ネギ」と「もみじおろし」、「夏代々(なつだいだい)」。

小鉢/身皮和え

前菜:二種盛。

蒸物:河豚白子シューマイ。

御凌ぎ/虎河豚寿司。

揚物/虎河豚あら唐揚げ。

ビールもお代わり。

妻は 食前酒の梅酒をお代わり。

鍋:虎河豚ちり鍋。

この後に食事:虎河豚雑炊。

そして香の物:三種

果物:季節物

アイスクリーム。

本場下関「ふく」の王道コースを堪能し部屋に戻る。

関門橋はライトアップされていた。

そしてこの日の長い一日を終え爆睡。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.