PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

指月第一駐車場に到着し、車を降り萩城跡の散策開始。

二の丸南門跡。

毛利輝元公胴像。

二の丸南門跡を過ぎ本丸跡に向かう。

「史跡萩城跡」碑。

極楽橋(現在は土橋だが往時は木橋)とその先に本丸門跡を見る。

左後ろに見えている山が指月山。

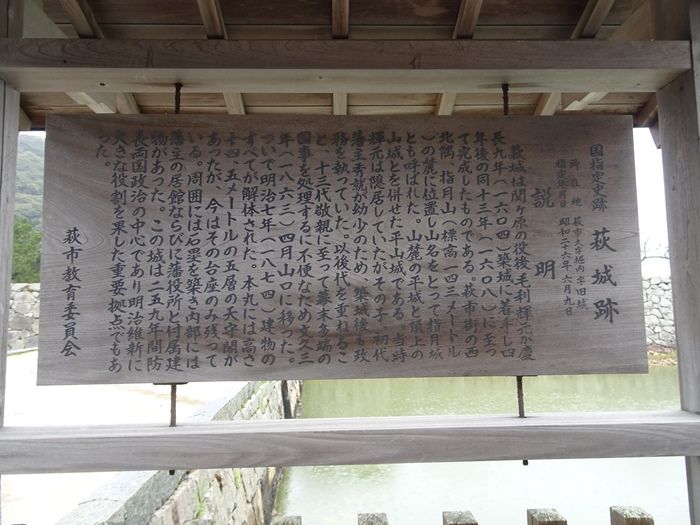

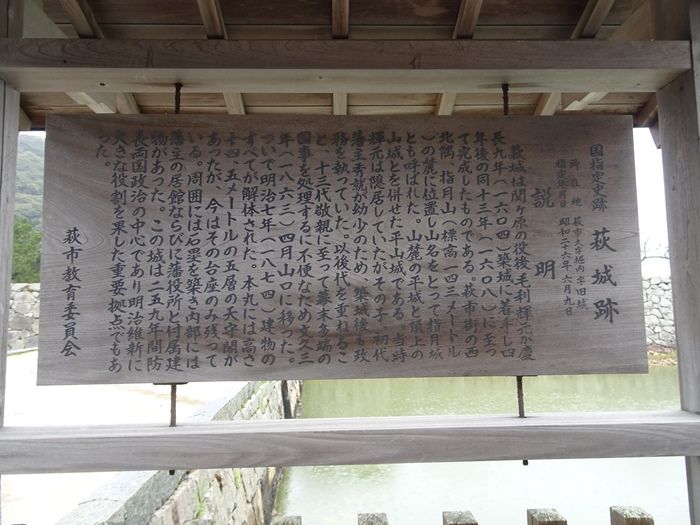

国指定史跡 萩城跡 説明板。

萩城天守閣跡。

入園料 210円/人を払い城内へ。

萩城跡 指月公園案内図

萩城跡指月公園。

旧本丸跡に歴代藩主を祀る志都岐山神社が創建された際、総面積約20万㎡の境内が指月公園として

整備された。城跡の構造をよく残していることが特徴で、園内には天守閣跡、梨羽家茶室、

旧福原家書院、万歳橋、東園などの旧跡がある。

また、幕末13代藩主毛利敬親が安政年間に藩主別邸・花江御殿に増築し、家臣とともに

茶事に託して討幕の密議を凝らした茶室「花江茶亭」が明治22年に園内に移築されていた。

本丸内門を入っ枡形を右に曲がると志都岐山(しづきさん)神社の石鳥居が正面に。

内堀沿いの石垣には、長い雁木(石垣に設けられた階段)が設けられていた。

雁木を上り石垣の上を天守閣方向に向かう。

天守閣の石垣と内堀。

本丸・天守台北側の上り階段。

手前に萩城天守閣跡と書かれた碑が。

本丸は 東 西約200m×南北約145m、天守(五層)高さ14.5m、当該石垣高さ11m、郭塀回り528m、

萩城は明治6年に発布された廃城令の影響により、櫓などの建物はすべて取り壊されてしまいました。

本丸内にある天守への最後の階段。

かつて高さ14.5m、白亜5層の天守閣も、いまは礎石と台座を残すのみ。

残念ながら現在ではもうその姿を見ることは出来ないが、石垣や堀の一部は当時のまま

残っており、本丸、二の丸、三の丸と壮大なスケールを誇った往時の様子を偲ぶことが出来た。

天守からの内堀(西側)

天守からの内堀(北側)と指月山。

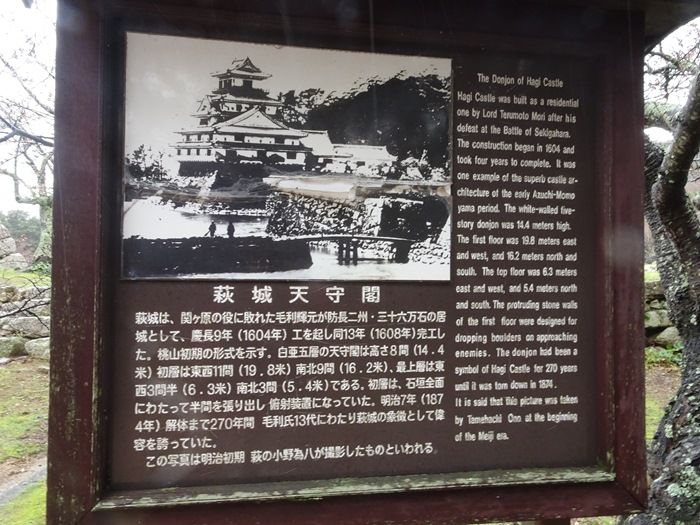

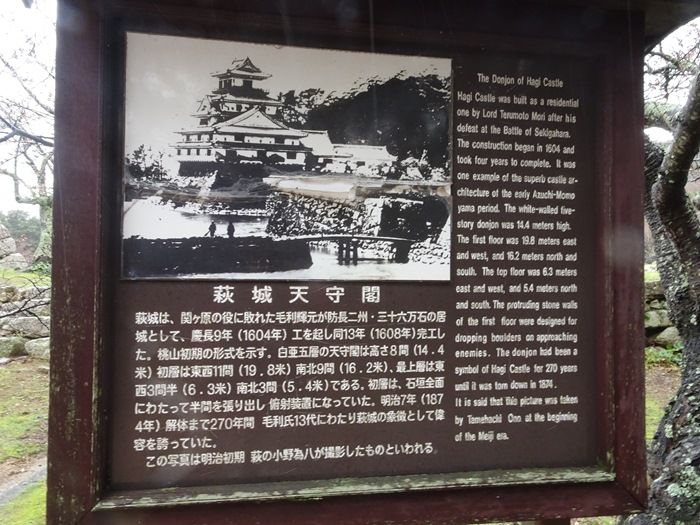

在りし日の萩城天守閣。

萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、

山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていた。

本丸には高さ14.5mの五層の天守閣があったたが、明治7年(1874)に天守閣、矢倉などの

建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されている。

この様な天守閣の写真も残っていると。

【 https://blogs.yahoo.co.jp/honmon1968/8806724.html 】より。

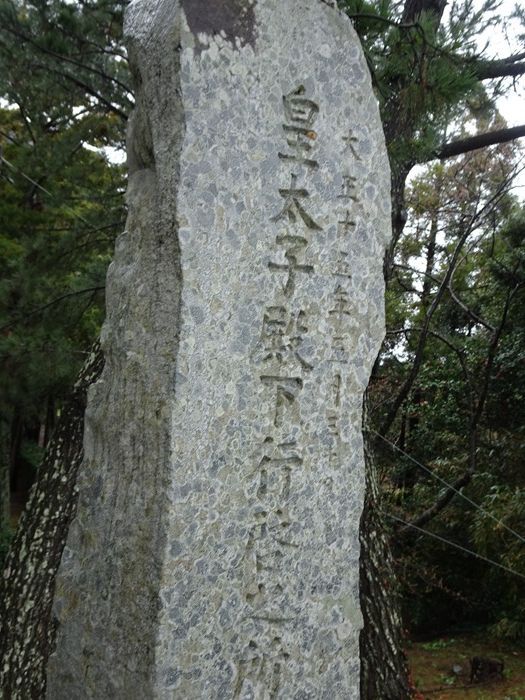

この石碑は???

梨羽家(なしはけ)茶室。

萩藩寄組(よりぐみ:永代家老のすぐ下の階級、一代限りの家老職を務めた)の梨羽家(3,300石)の

別邸にあったものを、明治になってここに移築したもの。

木造入母屋造・桟瓦葺(さんかわらぶき)で、花月楼形式の極めて格式のある茶室だと。

萩城址の碑。

萩城は幕末、藩主・敬親のときに藩庁を山口に移し、順次萩城は取り壊されて行ったのであった。

見事すぎる台座にのった志都岐山神社の 巨大な 狛犬

志都岐山神社はもとは指月神社といわれ、毛利元就、隆元(元就の子)、輝元(元就の孫)の

3人と幕末の藩主・敬親、元徳(敬親の子。最後の藩主)の5人を主神とし、長州藩の

歴代藩主を祀っている。

万歳橋を渡り(実際は渡れないので大回りして)階段を登ると、志都岐山神社の拝殿と本殿が。

祭神は、毛利元就・毛利隆元・毛利輝元・毛利敬親・毛利元徳を5柱とし、初代から12代までの

萩藩主を配祀。

「花燃ゆ」の主人公・ふみの夫・楫取素彦が寄進した井戸。

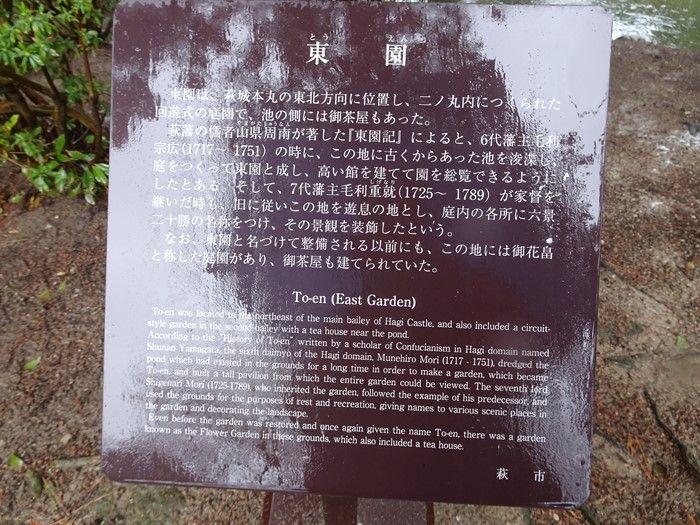

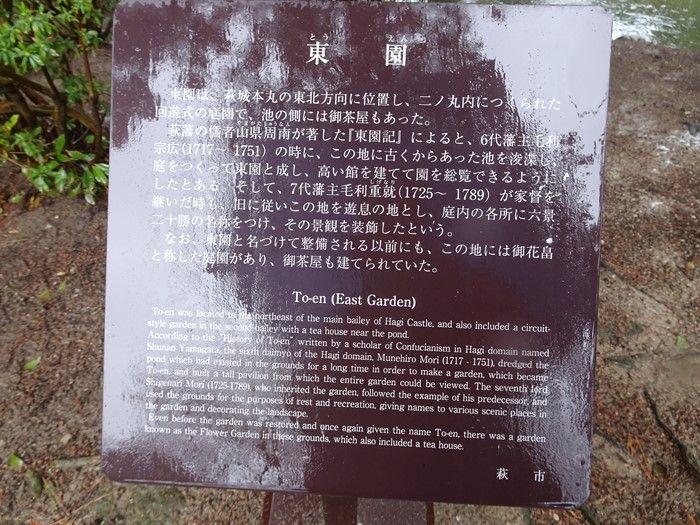

東園。

萩藩6代藩主毛利宗広(1717~51年)の時代、以前からあった池などを浚渫して整備し、

続いて7代藩主毛利重就が庭内の各所に「六景二十勝」の名称を付けたと。

「六景二十勝」とは、庭園の中に設けられた建物・池・中島・巨大な石や珍しい樹木などを

見どころとして定めたもの。例えば、池の中島は「小蓬莱」と名付けられており、

これを仙人が住むとされた蓬莱島になぞらえていたと。

海に沿った城壁上の展望台からは城壁、堀、菊が浜を展望出来た。

菊が浜の波は静かに。

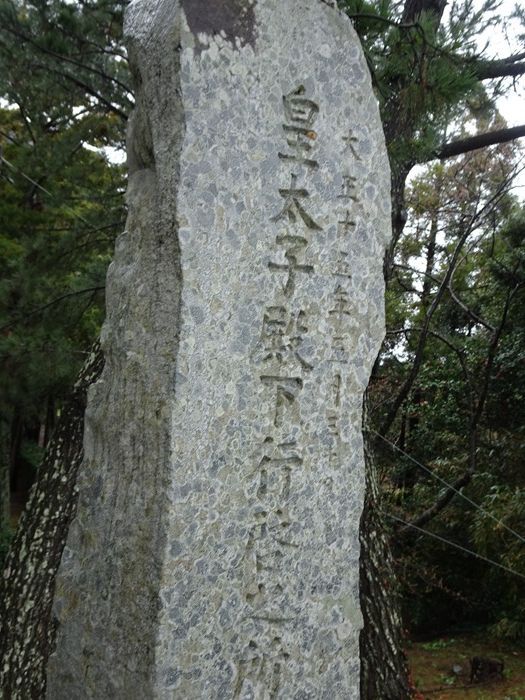

「皇太子殿下行啓の所」碑。

本丸北東部の東園跡から東に向かうと浜に沿って石垣が。

石垣の切れ目が、かって日本海から物資を城に運んだ「潮入門跡」。

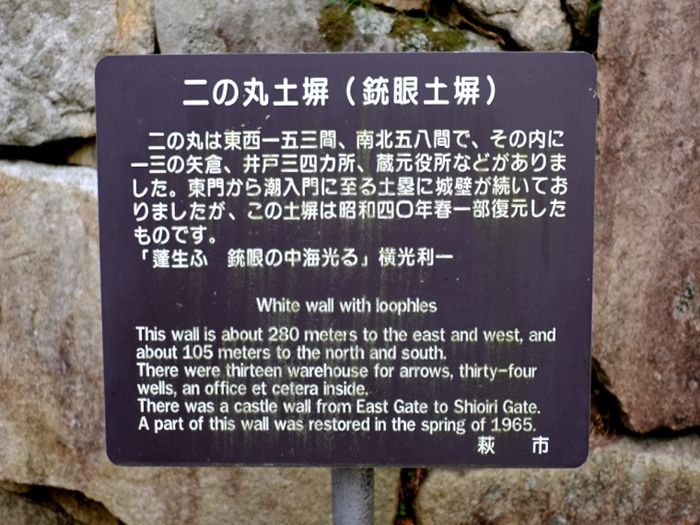

潮入門跡の南側石垣からは、白漆喰の土塀が再現されている。

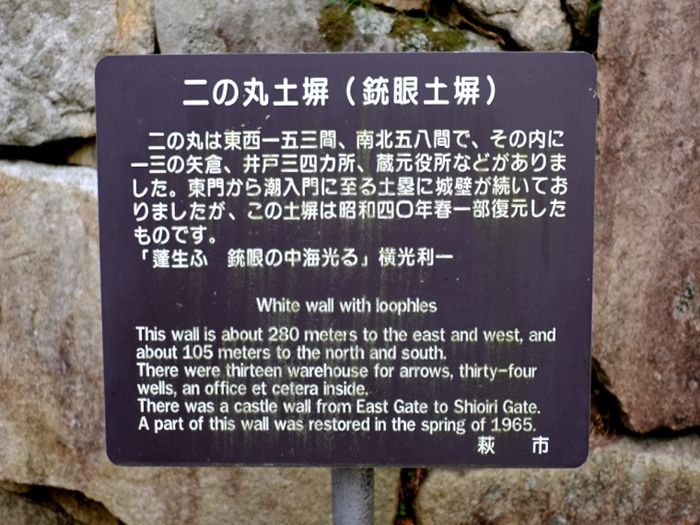

土塀の説明板。

潮入門の南側の二の丸土塀(四角い銃眼のある土塀)が復元されていた。

ここでNHK大河ドラマ「花燃ゆ」のロケが行われたと。

二の丸東門内よりから天守閣方面を見る

そして萩城跡の散策を終え本丸を後にする。

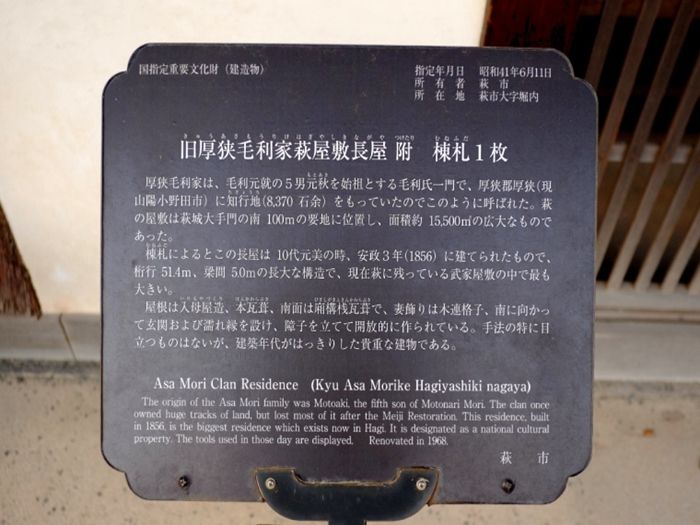

萩城の入城券には、旧厚狭毛利家屋敷長屋の入場券も付いていたので、入ってみる事に。

東座敷一の間には、毛利輝元の肖像画と重要文化財指定書を展示。

西座敷一の間には毛利元就の甲冑が。

仲間部屋。

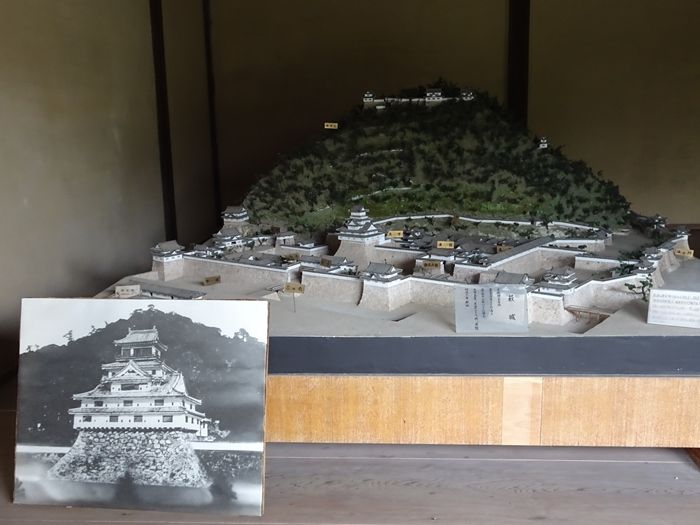

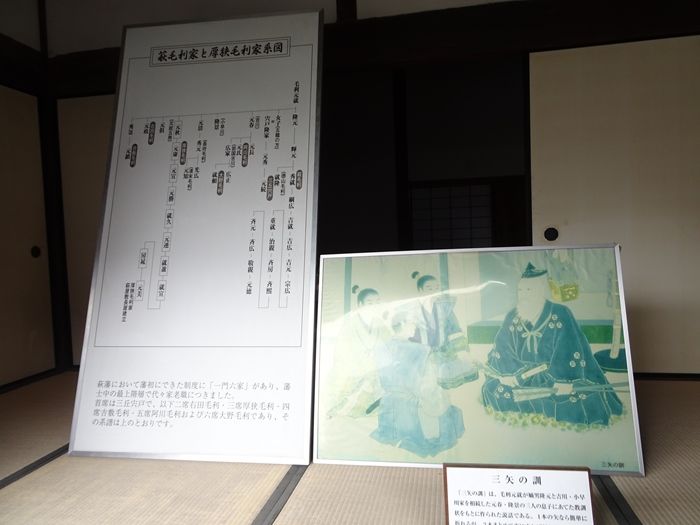

萩城の模型。

本丸と指月山上の詰丸の位置関係が理解出来た。

そして次に萩城下町を徒歩にて散策。

・・・ つづく ・・・

二の丸南門跡。

毛利輝元公胴像。

毛利輝元は、慶長5年(1600年)関ケ原の戦いにおいて、西軍の総大将として担ぎ出されたが、

毛利家の両川と呼ばれていた小早川・吉川の裏切りにより戦わずして敗北。

中国地方9カ国120万石から、周防・長門2カ国37万石に減封される。

毛利家の両川と呼ばれていた小早川・吉川の裏切りにより戦わずして敗北。

中国地方9カ国120万石から、周防・長門2カ国37万石に減封される。

萩城は、慶長9年(1604年)に輝元が築城を開始し、慶長13年(1607年)完成。

5層5階の望楼型の天守を持ち、背後にある指月山の山頂には詰丸を配した。

その後は幕末に藩庁を山口へ移転するまで毛利氏13代の居城として栄える。

5層5階の望楼型の天守を持ち、背後にある指月山の山頂には詰丸を配した。

その後は幕末に藩庁を山口へ移転するまで毛利氏13代の居城として栄える。

二の丸南門跡を過ぎ本丸跡に向かう。

「史跡萩城跡」碑。

極楽橋(現在は土橋だが往時は木橋)とその先に本丸門跡を見る。

左後ろに見えている山が指月山。

国指定史跡 萩城跡 説明板。

萩城天守閣跡。

入園料 210円/人を払い城内へ。

萩城跡 指月公園案内図

萩城跡指月公園。

旧本丸跡に歴代藩主を祀る志都岐山神社が創建された際、総面積約20万㎡の境内が指月公園として

整備された。城跡の構造をよく残していることが特徴で、園内には天守閣跡、梨羽家茶室、

旧福原家書院、万歳橋、東園などの旧跡がある。

また、幕末13代藩主毛利敬親が安政年間に藩主別邸・花江御殿に増築し、家臣とともに

茶事に託して討幕の密議を凝らした茶室「花江茶亭」が明治22年に園内に移築されていた。

本丸内門を入っ枡形を右に曲がると志都岐山(しづきさん)神社の石鳥居が正面に。

内堀沿いの石垣には、長い雁木(石垣に設けられた階段)が設けられていた。

雁木を上り石垣の上を天守閣方向に向かう。

天守閣の石垣と内堀。

本丸・天守台北側の上り階段。

手前に萩城天守閣跡と書かれた碑が。

本丸は 東 西約200m×南北約145m、天守(五層)高さ14.5m、当該石垣高さ11m、郭塀回り528m、

萩城は明治6年に発布された廃城令の影響により、櫓などの建物はすべて取り壊されてしまいました。

本丸内にある天守への最後の階段。

かつて高さ14.5m、白亜5層の天守閣も、いまは礎石と台座を残すのみ。

残念ながら現在ではもうその姿を見ることは出来ないが、石垣や堀の一部は当時のまま

残っており、本丸、二の丸、三の丸と壮大なスケールを誇った往時の様子を偲ぶことが出来た。

天守からの内堀(西側)

天守からの内堀(北側)と指月山。

在りし日の萩城天守閣。

萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、

山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていた。

本丸には高さ14.5mの五層の天守閣があったたが、明治7年(1874)に天守閣、矢倉などの

建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されている。

この様な天守閣の写真も残っていると。

【 https://blogs.yahoo.co.jp/honmon1968/8806724.html 】より。

この石碑は???

梨羽家(なしはけ)茶室。

萩藩寄組(よりぐみ:永代家老のすぐ下の階級、一代限りの家老職を務めた)の梨羽家(3,300石)の

別邸にあったものを、明治になってここに移築したもの。

木造入母屋造・桟瓦葺(さんかわらぶき)で、花月楼形式の極めて格式のある茶室だと。

花江茶亭。

花江茶亭。

元々は、三の丸にあった藩主別邸花江御殿内に造った茶室。13代藩主・毛利敬親が、

家臣とともに倒幕について密談した場所でもあると。

家臣とともに倒幕について密談した場所でもあると。

萩城址の碑。

萩城は幕末、藩主・敬親のときに藩庁を山口に移し、順次萩城は取り壊されて行ったのであった。

見事すぎる台座にのった志都岐山神社の 巨大な 狛犬

狛犬の先には、藩校・明倫館の遺構の万歳橋が。

狛犬の先には、藩校・明倫館の遺構の万歳橋が。

中国風のデザインを施した太鼓橋。

志都岐山神社はもとは指月神社といわれ、毛利元就、隆元(元就の子)、輝元(元就の孫)の

3人と幕末の藩主・敬親、元徳(敬親の子。最後の藩主)の5人を主神とし、長州藩の

歴代藩主を祀っている。

万歳橋を渡り(実際は渡れないので大回りして)階段を登ると、志都岐山神社の拝殿と本殿が。

祭神は、毛利元就・毛利隆元・毛利輝元・毛利敬親・毛利元徳を5柱とし、初代から12代までの

萩藩主を配祀。

「花燃ゆ」の主人公・ふみの夫・楫取素彦が寄進した井戸。

東園。

萩藩6代藩主毛利宗広(1717~51年)の時代、以前からあった池などを浚渫して整備し、

続いて7代藩主毛利重就が庭内の各所に「六景二十勝」の名称を付けたと。

「六景二十勝」とは、庭園の中に設けられた建物・池・中島・巨大な石や珍しい樹木などを

見どころとして定めたもの。例えば、池の中島は「小蓬莱」と名付けられており、

これを仙人が住むとされた蓬莱島になぞらえていたと。

海に沿った城壁上の展望台からは城壁、堀、菊が浜を展望出来た。

菊が浜の波は静かに。

「皇太子殿下行啓の所」碑。

本丸北東部の東園跡から東に向かうと浜に沿って石垣が。

石垣の切れ目が、かって日本海から物資を城に運んだ「潮入門跡」。

潮入門跡の南側石垣からは、白漆喰の土塀が再現されている。

土塀の説明板。

潮入門の南側の二の丸土塀(四角い銃眼のある土塀)が復元されていた。

ここでNHK大河ドラマ「花燃ゆ」のロケが行われたと。

二の丸東門内よりから天守閣方面を見る

そして萩城跡の散策を終え本丸を後にする。

萩城の入城券には、旧厚狭毛利家屋敷長屋の入場券も付いていたので、入ってみる事に。

厚狭毛利家は、毛利元就の5男元秋を始祖とする毛利一門。

厚狭毛利家は、毛利元就の5男元秋を始祖とする毛利一門。

この屋敷は、萩市に現存する武家屋敷の中では最大の大きさを誇ると。

幕末に建てられたこの武家屋敷は武士の詰め所で、武士の階級により待機する

部屋の広さが異なっていた。実際、長屋の手前の部屋(一の間)は8畳だったが、

奥の方に行くと3畳、2畳と狭くなっていき、最後は広い部屋に下級武士が

詰め込まれていたのだと。

旧厚狭毛利家屋敷長屋全体を写す。

梁間5メートル、桁行51.5メートルの長大な入母屋造り本瓦葺きの建物。

幕末に建てられたこの武家屋敷は武士の詰め所で、武士の階級により待機する

部屋の広さが異なっていた。実際、長屋の手前の部屋(一の間)は8畳だったが、

奥の方に行くと3畳、2畳と狭くなっていき、最後は広い部屋に下級武士が

詰め込まれていたのだと。

旧厚狭毛利家屋敷長屋全体を写す。

梁間5メートル、桁行51.5メートルの長大な入母屋造り本瓦葺きの建物。

東座敷一の間には、毛利輝元の肖像画と重要文化財指定書を展示。

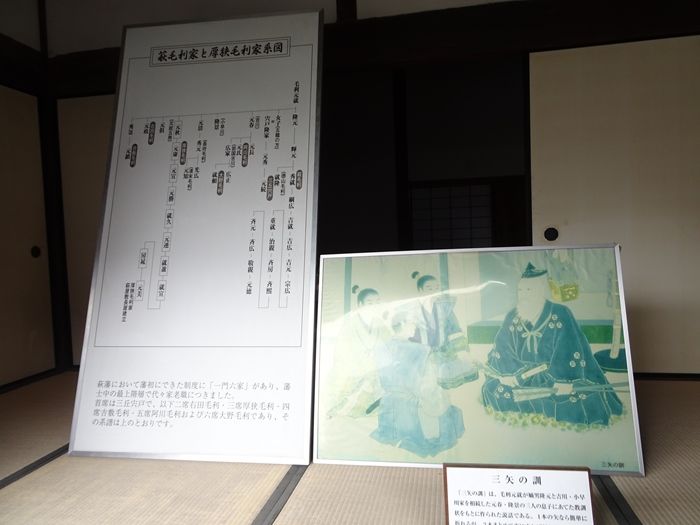

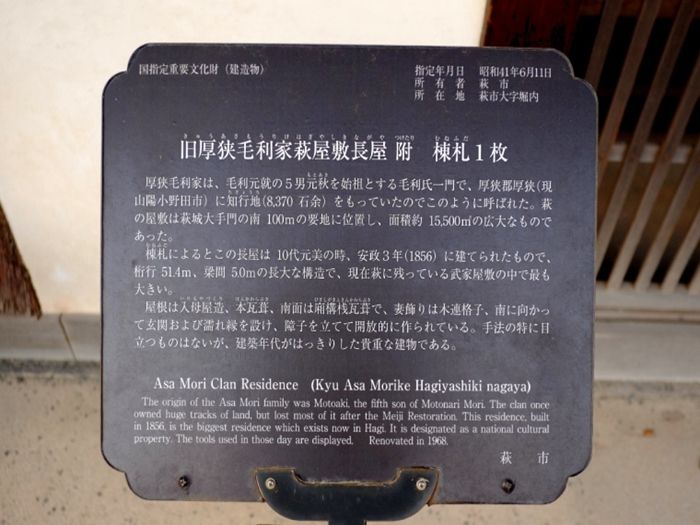

萩毛利家と厚狭毛利家系図(左)。

三矢の訓(右)。

三矢の訓(右)。

毛利元就が嫡男である隆元と、吉川家・小早川家を相続した元春・隆景の3人の息子にあてた教訓。

「1本の矢なら簡単に折れるが、3本まとめると折れない。」という有名な話。

「1本の矢なら簡単に折れるが、3本まとめると折れない。」という有名な話。

西座敷一の間には毛利元就の甲冑が。

仲間部屋。

萩城の模型。

本丸と指月山上の詰丸の位置関係が理解出来た。

そして次に萩城下町を徒歩にて散策。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.