PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

高杉晋作生誕地を後にし、更に白壁で囲まれた 菊屋横丁を北に向かって進む。

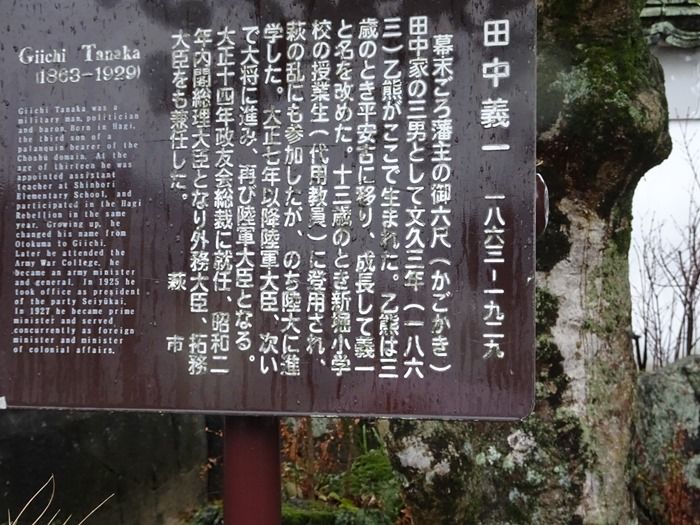

田中義一誕生地は、菊屋横丁の中ほど白い塀に囲まれて狭い場所の一角に。

自然石に田中義一閣下誕生地と刻んだ石碑が石垣の奥に建っていた。

萩藩士・田中信祐、みよの三男として萩(現:山口県萩市)に生まれた。

父は藩主の御六尺(駕籠かき)をつとめる軽輩者の下級武士だったが、武術にすぐれた

人物だったと。 13 歳で萩の乱に参加。若い頃は村役場の職員や小学校の教員を務めた後、

20 歳で陸軍教導団に入り、陸軍士官学校(旧期)、陸軍大学校( 8 期)を経る。日清戦争に

従軍、その後ロシアに留学。

戦後の 1906 年(明治 39 年)に提出した『随感雑録』が山縣有朋に評価されて、

当時陸軍中佐ながら帝国国防方針の草案を作成。その後原内閣の陸相として軍備拡張に尽力し、

シベリア出兵を遂行。

立憲政友会総裁を経て、昭和年( 1927 )内閣総理大臣となり組閣。

治安維持法改悪、共産党弾圧を行い、対中国積極外交を推進したが、張作霖 ( ちょうさくりん )

爆殺事件の責任を負って総辞職。

なまこ壁の並ぶ菊屋横町を更に進む。

菊屋横町の十字路を右折。

左手に「旧久保田家住宅」。

久保田家は、呉服商・酒造業を営んでおり、建物は江戸時代の後期に建てられた。

史跡萩城城下町を構成する重要な建物。

右手に「菊谷家住宅」。

藩の御用商人を務めていた豪商・菊屋家。屋敷は江戸初期の建築で、

現存する商家としては最古の部類に属し、400年の歴史があると。

「菊屋家住宅 5棟(主屋・本蔵・金蔵・米蔵・釜場)」が国指定重要文化財(建造物)。

全国でも最古に属する大型の町家として極めて貴重であると。

これは民家の門か。

木戸孝允旧宅入口案内。

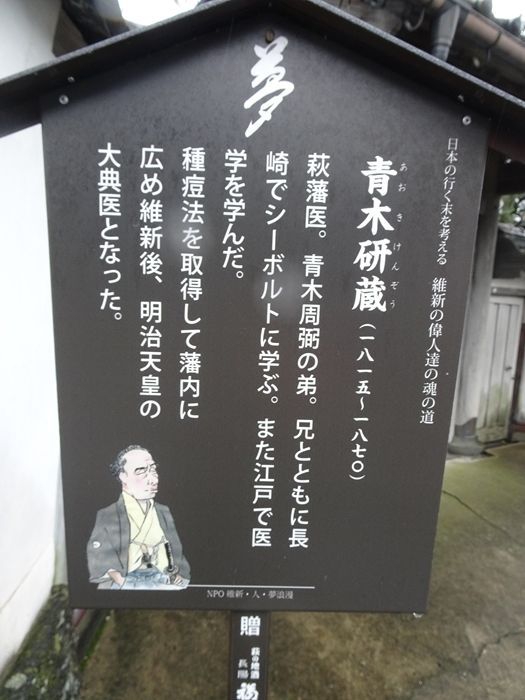

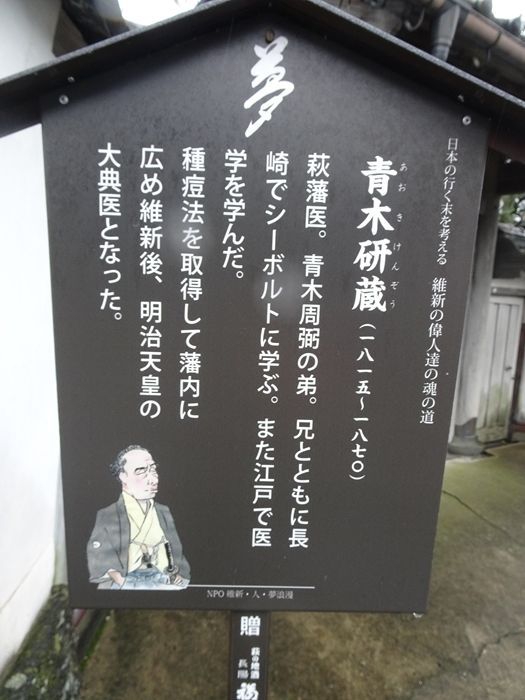

青木研蔵の紹介パネル。

医者青木家に生まれる。日田に出て広瀬淡窓の咸宜園に学び、兄の周弼とともに長崎へ遊学し

シーボルトに学ぶ。

さらに江戸へ出て、蘭学者伊藤玄朴に学んだ。なお、のちに兄の養子となり、文久3年(1863)

兄の没後、青木家の家督をついだ。

種痘法を取得して藩内に広め維新後、明治天皇の大典医となったと。

国指定史跡 萩城城下町 説明板

萩城三ノ丸中総門の東外を、東西に通ずる中心路である呉服町の通り(通称御成道)と、

その南を東西に走る慶安橋筋の2本の東西路に直交する菊屋横丁・伊勢屋横丁・江戸屋横丁に

囲まれた区域(外側を含む)は、萩藩御用達の旧家、幕末に活躍した武家住宅等の面影が残り、

その配置状況は、よく城下町の特色ある景観を偲ばせるものとして、昭和42年1月10日

史跡に指定した。なまこ壁の土蔵、高杉晋作誕生地、木戸孝允旧宅など往時の面影を

とどめたものがたくさん残っていると。

木戸孝允誕生地。

桂小五郎の名でも知られ、“維新の三傑”と詠われた木戸孝允の旧宅。

生まれてから江戸に出るまでの約20年間を過ごした木造瓦葺の2階建ての家は、

中に入ると、誕生の間や幼少時代の手習いの書を表装した掛け軸、写真などが展示されていると。

木戸孝允は、天保4年(1833)、萩藩医・和田昌景の長男として生まれた。

後に藩士・桂家の養子となり“桂小五郎”の名でも知られています。藩校明倫館に通い

吉田松陰の兵学門下となり、文久2年(1862)藩の要職に就き京へと出て国事に奔走。

慶応元(1865)年、藩命により姓を“木戸”と改め、翌年、坂本竜馬の仲介のもと薩摩藩の

西郷隆盛や大久保利通らと“薩長同盟”を結び明治維新に尽力。維新後は、五箇条の御誓文の起草、

版籍奉還、廃藩置県などの推進に功績を残しました。明治10(1877)年、西南の役の途中で病死。

享年45歳。

「木戸孝允旧宅」を見学した後は、隣にある「旧佐伯丹下家屋敷」に向かう。

萩藩大組士佐伯丹下(125石)の屋敷だったと。

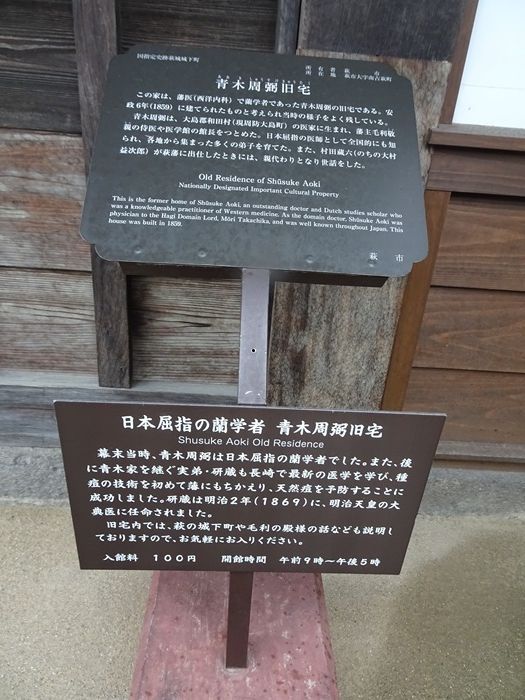

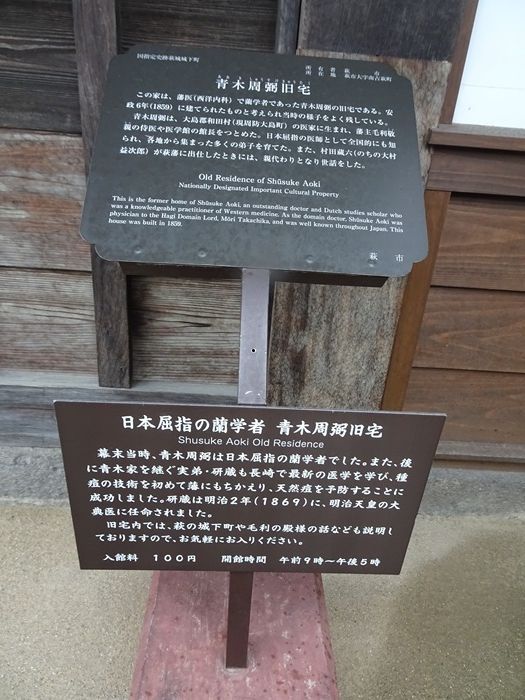

「旧佐伯丹下家屋敷」の前を通り過ぎ、「青木周弼(あおきしゅうすけ)旧宅」に向かう。

13代藩主・毛利敬親の侍医を務めた青木周弼の旧宅。幕末当時、日本屈指の蘭学医でもあった。

来客用と家人用の座敷に分けられた母屋が、全国から門下生が集まった青木家の事情を物語っている。

青木周弼は、享和3(1803)年、周防大島郡の医師青木玄棟の長男として生まれる。

三田尻の名医能美友庵・洞庵父子に学び、江戸に出て蘭方医坪井信道などに学んだ。

長崎に遊学した際には、シーボルトに師事。一時、長崎で開業するも天保9(1838)年に

能美洞庵などの推薦で藩医となり、嘉永元(1848)年、13代藩主・毛利敬親の信任を得て

侍医となる。早くから種痘法に注目し、弟・研蔵を長崎に遣わし研究させ、藩内でこれを施し

大いに功を奏した。高杉晋作が10歳のとき疱瘡にかかった際、診療した医者としても知られる。

藩の医学館(好生堂)創設にかかわり、後に館長となり、防長医学の発展に大きく貢献。

周弼が培った洋学の知識は、村田清風を通じて幕末の藩政改革に生かされた。

文久3(1863)年、61歳でこの世を去る。

「青木周弼旧宅」の建物では「萩城下の古き雛たち」が開催されていた。

毛利藩で栄えた江戸時代の萩、維新の情熱で燃えた萩、静かな佇まいを残す萩。

江戸から平成にわたり大切に受け継がれてきたお雛様や、萩ならではの小萩人形など

約1,200体を、文化財施設など17会場にて展示しているのだと。

金毘羅社 円政寺。

高杉晋作、伊藤博文が学び遊んだ大きな天狗面のある寺。

真言宗御室派 月輪山 円政寺は、建長6年(1254)の銘文がある鰐口(国指定重要文化財)を

所有していたところから、鎌倉時代頃に大内氏の祈願寺として今の山口市に創建。

大内氏滅亡後、慶長9年(1604)毛利輝元が萩へ築城と同時に萩城下 塩屋町(現 多越神社)に

移転され、毛利氏の祈願寺となった。

神仏分離令後、明治3年(1870)円政寺の名が惜しまれ、現在の場所にあった法光院と

合併・改称、現在の円政寺になりました。山口市には現在も円政寺町という地名が残っている。

寺であるのに、入り口には、石鳥居(市指定有形文化財)、境内には十二支の彫刻が施された

金毘羅社社殿(市指定有形文化財)があり、全国でも珍しい神仏習合の形態が今でも見られる点で

貴重な遺構であると。

境内には、幼年期の高杉晋作や伊藤博文らが遊んだといわれる文政3年(1820)に

寄進された木馬(神馬)が残っていると。

城下町 萩市の汚水マンホール蓋。

夏みかんが武家屋敷の塀から伸び出ていた。

・・・ つづく ・・・

田中義一誕生地は、菊屋横丁の中ほど白い塀に囲まれて狭い場所の一角に。

自然石に田中義一閣下誕生地と刻んだ石碑が石垣の奥に建っていた。

萩藩士・田中信祐、みよの三男として萩(現:山口県萩市)に生まれた。

父は藩主の御六尺(駕籠かき)をつとめる軽輩者の下級武士だったが、武術にすぐれた

人物だったと。 13 歳で萩の乱に参加。若い頃は村役場の職員や小学校の教員を務めた後、

20 歳で陸軍教導団に入り、陸軍士官学校(旧期)、陸軍大学校( 8 期)を経る。日清戦争に

従軍、その後ロシアに留学。

戦後の 1906 年(明治 39 年)に提出した『随感雑録』が山縣有朋に評価されて、

当時陸軍中佐ながら帝国国防方針の草案を作成。その後原内閣の陸相として軍備拡張に尽力し、

シベリア出兵を遂行。

立憲政友会総裁を経て、昭和年( 1927 )内閣総理大臣となり組閣。

治安維持法改悪、共産党弾圧を行い、対中国積極外交を推進したが、張作霖 ( ちょうさくりん )

爆殺事件の責任を負って総辞職。

なまこ壁の並ぶ菊屋横町を更に進む。

菊屋横町の十字路を右折。

左手に「旧久保田家住宅」。

久保田家は、呉服商・酒造業を営んでおり、建物は江戸時代の後期に建てられた。

史跡萩城城下町を構成する重要な建物。

右手に「菊谷家住宅」。

藩の御用商人を務めていた豪商・菊屋家。屋敷は江戸初期の建築で、

現存する商家としては最古の部類に属し、400年の歴史があると。

「菊屋家住宅 5棟(主屋・本蔵・金蔵・米蔵・釜場)」が国指定重要文化財(建造物)。

全国でも最古に属する大型の町家として極めて貴重であると。

これは民家の門か。

木戸孝允旧宅入口案内。

青木研蔵の紹介パネル。

医者青木家に生まれる。日田に出て広瀬淡窓の咸宜園に学び、兄の周弼とともに長崎へ遊学し

シーボルトに学ぶ。

さらに江戸へ出て、蘭学者伊藤玄朴に学んだ。なお、のちに兄の養子となり、文久3年(1863)

兄の没後、青木家の家督をついだ。

種痘法を取得して藩内に広め維新後、明治天皇の大典医となったと。

国指定史跡 萩城城下町 説明板

萩城三ノ丸中総門の東外を、東西に通ずる中心路である呉服町の通り(通称御成道)と、

その南を東西に走る慶安橋筋の2本の東西路に直交する菊屋横丁・伊勢屋横丁・江戸屋横丁に

囲まれた区域(外側を含む)は、萩藩御用達の旧家、幕末に活躍した武家住宅等の面影が残り、

その配置状況は、よく城下町の特色ある景観を偲ばせるものとして、昭和42年1月10日

史跡に指定した。なまこ壁の土蔵、高杉晋作誕生地、木戸孝允旧宅など往時の面影を

とどめたものがたくさん残っていると。

木戸孝允誕生地。

桂小五郎の名でも知られ、“維新の三傑”と詠われた木戸孝允の旧宅。

生まれてから江戸に出るまでの約20年間を過ごした木造瓦葺の2階建ての家は、

中に入ると、誕生の間や幼少時代の手習いの書を表装した掛け軸、写真などが展示されていると。

木戸孝允は、天保4年(1833)、萩藩医・和田昌景の長男として生まれた。

後に藩士・桂家の養子となり“桂小五郎”の名でも知られています。藩校明倫館に通い

吉田松陰の兵学門下となり、文久2年(1862)藩の要職に就き京へと出て国事に奔走。

慶応元(1865)年、藩命により姓を“木戸”と改め、翌年、坂本竜馬の仲介のもと薩摩藩の

西郷隆盛や大久保利通らと“薩長同盟”を結び明治維新に尽力。維新後は、五箇条の御誓文の起草、

版籍奉還、廃藩置県などの推進に功績を残しました。明治10(1877)年、西南の役の途中で病死。

享年45歳。

「木戸孝允旧宅」を見学した後は、隣にある「旧佐伯丹下家屋敷」に向かう。

萩藩大組士佐伯丹下(125石)の屋敷だったと。

「旧佐伯丹下家屋敷」の前を通り過ぎ、「青木周弼(あおきしゅうすけ)旧宅」に向かう。

13代藩主・毛利敬親の侍医を務めた青木周弼の旧宅。幕末当時、日本屈指の蘭学医でもあった。

来客用と家人用の座敷に分けられた母屋が、全国から門下生が集まった青木家の事情を物語っている。

青木周弼は、享和3(1803)年、周防大島郡の医師青木玄棟の長男として生まれる。

三田尻の名医能美友庵・洞庵父子に学び、江戸に出て蘭方医坪井信道などに学んだ。

長崎に遊学した際には、シーボルトに師事。一時、長崎で開業するも天保9(1838)年に

能美洞庵などの推薦で藩医となり、嘉永元(1848)年、13代藩主・毛利敬親の信任を得て

侍医となる。早くから種痘法に注目し、弟・研蔵を長崎に遣わし研究させ、藩内でこれを施し

大いに功を奏した。高杉晋作が10歳のとき疱瘡にかかった際、診療した医者としても知られる。

藩の医学館(好生堂)創設にかかわり、後に館長となり、防長医学の発展に大きく貢献。

周弼が培った洋学の知識は、村田清風を通じて幕末の藩政改革に生かされた。

文久3(1863)年、61歳でこの世を去る。

「青木周弼旧宅」の建物では「萩城下の古き雛たち」が開催されていた。

毛利藩で栄えた江戸時代の萩、維新の情熱で燃えた萩、静かな佇まいを残す萩。

江戸から平成にわたり大切に受け継がれてきたお雛様や、萩ならではの小萩人形など

約1,200体を、文化財施設など17会場にて展示しているのだと。

金毘羅社 円政寺。

高杉晋作、伊藤博文が学び遊んだ大きな天狗面のある寺。

真言宗御室派 月輪山 円政寺は、建長6年(1254)の銘文がある鰐口(国指定重要文化財)を

所有していたところから、鎌倉時代頃に大内氏の祈願寺として今の山口市に創建。

大内氏滅亡後、慶長9年(1604)毛利輝元が萩へ築城と同時に萩城下 塩屋町(現 多越神社)に

移転され、毛利氏の祈願寺となった。

神仏分離令後、明治3年(1870)円政寺の名が惜しまれ、現在の場所にあった法光院と

合併・改称、現在の円政寺になりました。山口市には現在も円政寺町という地名が残っている。

寺であるのに、入り口には、石鳥居(市指定有形文化財)、境内には十二支の彫刻が施された

金毘羅社社殿(市指定有形文化財)があり、全国でも珍しい神仏習合の形態が今でも見られる点で

貴重な遺構であると。

境内には、幼年期の高杉晋作や伊藤博文らが遊んだといわれる文政3年(1820)に

寄進された木馬(神馬)が残っていると。

5

年( 1858

年)に萩の町人たちに寄進された高さ 5.07

mの石灯籠は山口県下で一番大きいと。

灯籠に彫刻されている龍は透かし彫りで立体的に彫り込まれている。

また、灯籠を支える 4

つの猫足が動くような仕掛けが施されているため、地震が起きても

倒れないと言われていると。

城下町 萩市の汚水マンホール蓋。

夏みかんが武家屋敷の塀から伸び出ていた。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.